12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

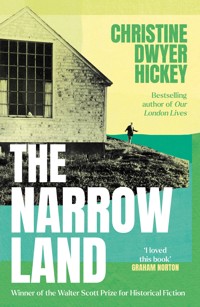

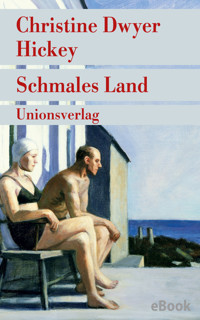

Es ist das Jahr 1950. Mit einem Comic-Heft und einem Schokoriegel in der Tasche kommt Michael, ein 10-jähriger deutscher Waisenjunge, in Amerika an. Ein Sommer am Meer in Cape Cod soll die Schrecken des Krieges verblassen lassen. Licht tanzt über die Dünen und ergießt sich über kanariengelbe Sonnenschirme, doch weder das noch die Familie, die ihn aufnimmt, lindern Michaels Verlorenheit. Erst durch die eigenwillige Mrs Aitch, eine Künstlerin, die im Schatten ihres berühmten Mannes an der Bucht lebt, öffnet sich ihm in der unvertrauten Idylle eine neue Welt. Mit kraftvollem Pinselstrich malt Christine Dwyer Hickey das leuchtende Porträt eines Sommers, einer Ehe und einer ungewöhnlichen Freundschaft – und fängt die Farben von Einsamkeit, Nähe und Momenten flüchtigen Glücks ein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 618

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über dieses Buch

1950 kommt der junge Michael nach Amerika, ein Sommer am Meer soll den Krieg verblassen lassen. Doch weder die goldenen Dünen noch seine Pflegefamilie lindern Michaels Verlorenheit. Bis er die eigenwillige Mrs Aitch kennenlernt, die im Schatten ihres berühmten Mannes an der Bucht lebt. Eine Geschichte von Nähe, Einsamkeit und flüchtigem Glück.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Christine Dwyer Hickey (*1958 in Dublin) ist Autorin und Dramatikerin. Sie schreibt Romane, Kurzgeschichten und Theaterstücke, ihre Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Für Schmales Land wurde sie mit dem Walter Scott Prize und dem Dalkey Literary Award ausgezeichnet.

Zur Webseite von Christine Dwyer Hickey.

Uda Strätling (*1954 in Bonn) studierte Publizistik, Soziologie und Linguistik und übersetzt aus dem Englischen, u. a. Emily Dickinson, Henry David Thoreau, Aldous Huxley, Chinua Achebe, Teju Cole und Ann Petry. Für ihre Übersetzungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet.

Zur Webseite von Uda Strätling.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Christine Dwyer Hickey

Schmales Land

Roman

Aus dem Englischen von Uda Strätling

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2019 bei Atlantic Books, London.

Übersetzung und Publikation dieses Werks wurden von Literature Ireland unterstützt.

Lektorat: Patricia Reimann

Originaltitel: The Narrow Land

© by Christine Dwyer Hickey 2019

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Edward Hopper, Sea Watchers (Ausschnitt) 1952, © by Heirs of Josephine N. Hopper / 2022, Prolitteris, Zürich

Umschlaggestaltung: Sven Schrape

ISBN 978-3-293-31129-9

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 24.06.2024, 14:46h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

SCHMALES LAND

Kriegsbringer1 – Oben an der Treppe zum Bahnsteig will der …2 – Er öffnet die Augen – und ist auf …Mrs AitchVenus1 – Es wird anscheinend mit jedem Jahr etwas schwerer …2 – Unweigerlich rechnet der Junge mit dem Schlimmsten …Merkur1 – Sie schlendert durch eine Kunstgalerie. Eine typische Großstadtgalerie …2 – Katherine knipst ihm ein Stück von ihrer Tablette …3 – Sie erhebt sich von der Bank, auf der …4 – Er steht früh auf, um lesen zu können …Bringer der Fröhlichkeit1 – Auf den hinteren Verandastufen steht Michael und bohrt …2 – Und dann wird es doch noch ein sehr …Trümmerfrauen1 – Er kann die Frauen sehen. Es sind dunkle …2 – Am Morgen nach der Party wachen sie spät …3 – Oben auf den vorderen Verandastufen zögert die Frau …4 – Mitten in der Nacht irrt sie durchs Haus …Cape Cod MorningDankMehr über dieses Buch

Über Christine Dwyer Hickey

Über Uda Strätling

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Zum Thema Kunst

Zum Thema USA

Zum Thema Irland

Zum Thema Kindheit

Für A. C. und J. M.,die im tiefsten Winter gegangen sind

Jeder Mensch trägt die ganze Gestaltdes Menschseins in sich.

MICHEL DE MONTAIGNE,Essais, Drittes Buch, 2, Über das Bereuen

Kriegsbringer

1

Oben an der Treppe zum Bahnsteig will der Junge nicht weiter, und die Frau, die an ihm zerrt, zerrt noch mehr. Der Junge rebelliert, diesmal, indem er in die Hocke geht und sein ganzes Gewicht in die Fersen stemmt. Die Frau hält kurz inne, dann fährt sie herum.

»Was denn? Was ist denn jetzt wieder? Was?«

Sie dreht sich so schnell, dass ihr Korb am nackten Bein des Jungen entlangschrammt. Ein langer roter Striemen erscheint auf der Haut. Das Bein zuckt, der Junge aber gibt keinen Piep von sich. Er mustert das Bein, den Korb und zuletzt sie. Er entwindet sich seitlich und lässt den Griff seines Koffers los.

»Ich fahr nicht …«, beginnt er.

»Du fährst nicht? Was soll das heißen, du fährst nicht?«

»Ich mag nicht –«

»Du magst nicht? Was magst du denn jetzt nicht?«

Es ist nicht das erste Mal, dass sie genau hier Streit haben. Zum letzten Mal war das vor zwei Jahren, im Sommer 1948, als sie ihn kurz hatte stehen lassen, um am Schalter die Fahrkarten zu kaufen, und er weggelaufen war und mitten in der Halle des Grand Central den blanken braunen Koffer zurückließ, den Harry ihm extra gekauft hatte. Weit war er damals nicht gekommen. Er war noch nicht so gewieft, gleich den nächsten Ausgang zu suchen, und hatte noch zu viel Bammel vor Aufzügen, Rolltreppen, ja allem, was zu Unbekanntem oder Unüberschaubarem führte. Also war er einfach losgeflitzt und hatte Haken durchs Gedränge geschlagen. Kaum hatte sie sein Verschwinden gemeldet, da hatte der Cop ihn schon wieder eingefangen und zu ihr unter der Uhr mit den vier Gesichtern zurückgeschleift.

»Ihr Kind?«, fragte der Cop.

Und sie hatte genickt, weil sie nicht erst mit der ganzen leidigen Geschichte anfangen oder gar gegen sein Geflenne anschreien wollte.

Damals hatte sie die Beherrschung verloren, hatte dem Jungen eine geschmiert – das erste und einzige Mal, dass ihr das passierte –, hatte die Fahrtkarten in tausend Fetzen gerissen, ihm die Fitzel ins Gesicht geschleudert und ihn im Beisein des Cops angeherrscht: »Zufrieden? Hast du, was du willst? Da nehme ich mir einen ganzen Tag frei, um mit dir bis nach Boston im Zug mitzufahren. Einen ganzen Tag, an dem ich dann allein wieder zurückmuss, und so dankst du mir das. Na, dann schmor du meinetwegen den Rest des Sommers daheim in der Wohnung, in der Backofenglut! Wie du willst …«

Der Junge war ungerührt geblieben. Er hatte nicht einmal eine Hand an sein brennendes Ohr gehoben. Eine Spur Trotz im Gesicht, mehr nicht: keine Scham, keine Reue, keinerlei Anzeichen für den geringsten inneren Aufruhr. Stand einfach da und sah durch sie hindurch, als versuchte er zu erraten, welche Tapetenfarbe sie sich für die neue Wohnung vorstellte.

Und nun sind sie wieder hier, zwei Jahre später, der Junge inzwischen zehn – soweit bekannt. Der Koffer, den Harry ihm gekauft hat, ist auch wieder dabei, leicht ausgeblichen und abgewetzt jetzt, weil er zwei Jahre lang als Versteck für Comichefte und lose Blätter und wer weiß was noch für Kuriositäten gedient hatte und immerzu unter dem Kinderbett vorgezerrt und zurückgeschoben worden war.

Diesmal geht sie auf Nummer sicher. Die Fahrkarte hat sie gestern in der Mittagspause besorgt, und ein mit Harry bekannter Schaffner auf der New-Haven-Strecke hat versprochen, ein Auge auf den Jungen zu haben, damit er es nicht wagt, gleich am nächsten Bahnhof wieder auszusteigen. Es ist für alles gesorgt. Sie wird ihn in den Zug setzen, sich die Wagennummer merken und, sobald sie den Zug abfahren sieht, Harry auf der Arbeit anrufen, der seinerseits Mrs Kaplan anrufen wird, um sie wissen zu lassen, dass alles geklappt hat. In Boston wird Mrs Kaplan zusteigen, für die gemeinsame Weiterfahrt nach Cape Cod. Auf die Bahn wird einer dieser bulligen Busse folgen, dann ein Automobil. Und dann das Meer, der Sand und Mrs Kaplans Enkel namens Richie.

Sie ist es leid, dem Jungen all das vor Augen zu stellen: Bus, Automobil, Meer, Sand, Enkel namens Richie. Hund sogar! Leid, das alles hochzuhalten, wenn der Junge es mit seinem Schweigen gleich wieder einreißt.

Aber er hat es Harry versprochen, geschworen hat er es – diesmal macht er keine Mätzchen. Allem Anschein nach ganz ehrlich. Harry hat sogar Witze darüber machen können, dass er das letzte Mal abgehauen ist und von einem Cop zurückgeschleift werden musste. Er hat behauptet, das sei sogar im Radio in den Nachrichten gewesen – ganz New York habe davon gewusst. Der Junge hat ein bisschen gegrinst, als Harry das sagte, und er sieht ja richtig nett aus, wenn er sich bequemt, mal zu lächeln. Die vergangenen beiden Jahre haben viel ausgemacht: besser in der Schule, besser im Augenkontakt, und wenn man ihn zum Reden bringen kann, klingt er wie jeder andere amerikanische Junge, fast. Er nimmt inzwischen auch mehr Anteil, aber was hat sie ihm damit in den Ohren gelegen: »Schatz, du musst Anteil nehmen am Leben.«

Sie ist fest davon überzeugt, dass er sich diesmal benehmen wird wie ein Großer. Das hat sie vor ein paar Tagen erst zu Harry gesagt, der dazu im Spiegel bloß die Augenbrauen seines Rasierschaumgesichts hob. Fest überzeugt.

Sie setzt ihren Korb neben dem Koffer ab. »Ich habe dich etwas gefragt«, sagt sie.

Der Junge beachtet sie nicht.

»Was ist mit dir? – Antworte bitte.«

Aber der Junge rückt nicht heraus mit der Sprache. Und da legt sie los. Langsam zuerst, aber dann gerät sie richtig in Fahrt. In Fahrt wegen der Umstände, die er ihr zwei Sommer lang gemacht hat, weil sie bezahlen, ja bezahlen musste, damit jemand auf ihn aufpasste und sie zur Arbeit konnte, wo er doch nur in der Wohnung hockte, seine blöden kleinen Papierfiguren aus irgendwelchen Zeitschriften geschnitten und mit ihnen seine blöden kleinen Spiele gespielt hat. In Fahrt wegen Mrs Kaplan – Mrs Kaplan, die ihm nach dem Ärger vor zwei Jahren netterweise eine zweite Chance gibt. Mrs Kaplan, wohlgemerkt! Die Frau, ohne die er wer weiß wo wäre, tot am Straßenrand irgendwo in Europa. Mrs Kaplan, die Frau, die wahrscheinlich Präsident Truman überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, die vielen Waisen zu retten. Sie haut ihm alles um die Ohren, was ihr in den Sinn kommt: dass er aus der Küche Lebensmittel klaut, als würde er bei ihr hungern oder kaum was zu essen kriegen! Dass er mitten in der Nacht durchs Mietshaus streicht und die Nachbarn erschreckt! Und dass überhaupt jedes zweite Wort bei ihm Lüge ist. Unnötige, unsinnige Lüge! Ob seinen Lehrern, seinen Klassenkameraden, dem Mann im Eckladen gegenüber – jedem, der ihm sein Ohr hinhält.

Sie möchte ja aufhören. Zumindest eine Pause einlegen und überlegen, was sie da alles vom Stapel lässt. Aber ähnlich, wie es ihr manchmal im Büro beim Tippen passiert, rasseln die Wörter ohne ihr Zutun heraus, nur treffen sie jetzt diesen Jungen und nicht einfach Papier. Und NEIN, fährt sie fort, diesmal wird sie die Fahrkarte nicht zerreißen, wenn er das etwa glaubt. Er wird in den Zug steigen, und sie wird zur Arbeit zurückkehren. Er wird in den Zug steigen und tun, was sie sagt, und sie wird auf dem Bahnsteig stehen bleiben, bis sie den Zug, den ganzen Zug, bis auf den letzten Wagen, verschwinden sieht.

»Ich mag nicht …«, sagt er, »mir ist …«

»Und mir reicht’s! Hörst du? Ist mir egal, was du magst oder nicht, wie dir ist oder nicht ist. Verstehst du? Mir reicht es mit deinem will nicht, kann nicht, mag nicht. Und nur, dass du’s weißt: Ich bin müde. Müde, weil du mich die ganze Nacht wach gehalten hast mit deinem ständigen ins Bad rein und wieder raus, Flurlicht an und Flurlicht aus. Ich bin es müde und –«

Der Junge senkt den Kopf, schluckt. »Bitte, Frau Aunt«, sagt er schließlich. »Frau Aunt, bitte.«

Sie wendet sich ab. Unten am Bahnsteig sieht sie das Menschengewimmel zu einer einzigen langen, vor Schirmen, Hüten, Handtaschen und Koffern schuppigen Schlange werden. Zum ersten Mal fällt ihr auf, wie viele Soldaten und Matrosen unterwegs sind. Als wäre in Europa noch immer Krieg. Allerdings wirken die Jungs irgendwie anders, jünger, zuversichtlicher. Da fällt es ihr wieder ein: Sie ziehen jetzt in einen neuen Krieg; was sie sieht, ist eine neue Kriegsgeneration. Sie schiebt eine Hand in die Tasche ihres Regenmantels, zieht ein Taschentuch hervor, putzt sich die Nase und steckt das Taschentuch wieder ein. Sie legt den Kopf in den Nacken und blickt hoch zu dem Gewölbe der Decke, dann zu den Spitzbogenfenstern darunter, die aus dem grauen, verregneten Tag Silberlicht spinnen. Sie fühlt sich an eine Kirche ihrer Kindheit erinnert. Eine Kirche, deren Name ihr entfallen ist, wo einst vertraute Gebete über sie hinweg gesprochen wurden, während sie auf der einen Seite den Ellbogen eines Vaters vor Augen hatte, auf der anderen den einer Mutter. Sie schämt sich, den Jungen angeherrscht zu haben und ihn fortzuschicken, obwohl er nicht will. Schämt sich, von seiner kleinen Privatwelt gesprochen zu haben, den Spielen, die er ganz für sich spielt. Er ist schließlich immer noch ein Kind, und wie Harry oft sagt: »Weiß der Himmel, was der Kleine alles durchgemacht hat.«

Sie wendet sich dem Jungen wieder zu, milde nun: »Hör zu«, sagt sie, »du bist ein guter Junge. Das weiß ich. Aber es war schwer, weißt du? Nicht nur für dich, sondern auch für mich. Ich gebe mir ja Mühe. Wirklich, das tu ich. Aber jetzt brauchst du, brauchen wir, eine Verschnaufpause. Zeit für dich. Zeit für mich – verstehst du? Dann kommen wir, wenn du zurück bist, wieder besser miteinander aus. Fangen neu an. Neues Zuhause, neue Schule, neue … nun, ein ganzes neues Leben, könnte man sagen.«

»Aber dann weiß ich gar nicht, wo die Wohnung ist. Wie sie aussieht, gar nichts.«

»Sobald Harry sie gefunden hat, schreib ich dir und erzähle dir alles.«

»Und die Schule – wie komm ich da hin? Ich bin dann erst später da als die anderen, die werden alle gucken, wenn ich komme.«

»Ach was, bestimmt nicht. Andere fangen auch später an – die Erntejungen, die kommen erst gegen Ende Oktober zurück. Während du schon Ende September wieder da bist. Und vielleicht brauchst du die Schule ja gar nicht zu wechseln, wenn Harry etwas in der Nähe findet.«

Der Junge schüttelt bloß immerzu auf diese schlackrige Art den Kopf – als säße der viel zu lose auf dem Hals. Sie wünschte, er würde das lassen.

»Hör zu«, sagt sie, »wenn du willst, tue ich, was ich das letzte Mal vorhatte, weißt du, fahre bis Boston mit, steige aus und fahre, wenn Mrs Kaplan zusteigt, gleich zurück. Das wird teurer, und ich kriege auf der Arbeit Ärger. Aber das mach ich. Wenn du das möchtest.«

»Ist schon okay«, sagt er so leise, dass sie nur weiß, dass er gesprochen hat, weil sie ihm die Worte von den Lippen abliest.

»Es sind ja nur ein paar Wochen, Schatz. Ein paar Wochen sind im Nu vorbei. Und es gibt einen Spielkameraden. Und den Hund, nicht zu vergessen – ich weiß zwar nicht, was das für einer ist, aber bestimmt ein Prachtkerl. Du bist ein Glückspilz, ist dir das klar? Ein schönes großes Haus mit Garten. Ein Sandstrand. Ein Meer zum Baden. Und die Luft … denk doch nur an die viele frische Luft!«

»Ich mag keine frische Luft«, sagt der Junge. »Ich mag den Jungen nicht. Ich mag den Strand nicht.«

»Du kennst den Jungen doch gar nicht! Und wahrscheinlich warst du in deinem ganzen Leben noch nicht am Strand.«

»Harry hat versprochen, mit mir nach Coney Island zu fahren, aber das hat er nie getan«, mault er.

»Das tut er noch. Er hat gesagt, dass er’s tut, also tut er’s auch. Aber glaub mir, Coney Island ist gar nicht so toll, es ist laut und dreckig und überlaufen … während wo du hinfährst? Das reinste Paradies.«

Sie schiebt ihr Gesicht näher an seins und fasst ihn an den Oberarmen.

»Hast du Angst – ist es das? Aber wovor? Kannst du es mir sagen? Sind es die vielen Soldaten? Die fahren ans andere Ende der Welt, in ein Land, das Korea heißt. Das ist nicht wie vorher, weißt du.«

Der Junge schüttelt wieder den Kopf.

»Ist es der Tunnel?«, fragt sie. »Ist es das? Erinnert er dich an die Luftangriffe? Ich verspreche dir: In den Tunneln sind nur Schienen und Züge, sonst nichts. Das alles ist jetzt vorbei. Das alles liegt hinter uns. Das hier ist Amerika. Du bist hier in Sicherheit, Schatz. In Sicherheit.«

Sie wartet auf irgendein Zeichen, aber der Junge sieht sie nicht einmal mehr an.

»Wie soll ich denn wissen, was mit dir ist, wenn du mir nie etwas sagst. Wie denn?«

Erst weicht er zurück, dann reckt er den Hals vor und schreit ihr direkt ins Gesicht: »Ich hab doch gesagt, ist okay! Ich hab doch gesagt, ich fahr! Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich fahr ja. Ich fahr ja!«

Wie er das einfach herausschreit. Ihr mitten ins Gesicht.

»Was fällt dir ein«, setzt sie an, »was fällt dir ein, mich so –«

Aber der Junge hört nicht mehr zu, er zählt die Knöpfe an ihrem Mantel. Runter und wieder rauf.

»Hör auf«, sagt sie. »Bitte! Hör auf damit! Immer alles durchzählen, du machst mich wahnsinnig mit deinem … mit deinem …«

Sie löst die Hände von seinen Oberarmen, packt ihren Korb und schiebt den Henkel über den Arm. Dann nimmt sie den Koffer hoch und drückt ihn dem Jungen vor die Brust. Es schnürt ihr den Hals zu, er brennt, sie muss ihre Stimme herauspressen.

»Und noch etwas: Nenn mich nicht Frau Aunt«, sagt sie. »Ich habe es dir oft genug gesagt: Du sollst hier unsere Sprache sprechen!«

Sie zerrt ihn am Jackenärmel die Treppe hinunter Richtung Gleis. Am Drehkreuz stellen sie sich an; sie wühlt in ihrer Handtasche und ringt mit sich.

»Hör zu, wir wollen uns nicht die Stimmung vermiesen«, sagt sie. »Eine schlechte Stimmung, das wollen wir doch beide nicht.«

Sie zupft seine Fahrkarte aus ihrem Geldbeutel. »Hast du diesem Richie auch geschrieben? Hast du auf seinen Brief geantwortet, wie ich’s dir gesagt habe?«

Der Junge wendet den Kopf, als wäre sie nicht da.

»Ich habe dich etwas gefragt; antworte gefälligst.«

»Ich hab geschrieben«, murmelt er.

Sie kämmt ihm mit den Fingern durchs Haar, er schüttelt ihre Hand ab.

»Gut«, sagt sie, »denn es wäre nicht eben höflich, nicht zu antworten. Es wäre unhöflich, will ich damit sagen.«

Im Zug schwingt sie seinen Koffer hoch auf die Gepäckablage und sagt: »Mrs Kaplan holt ihn dann für dich herunter, wenn ihr da seid.«

Sie rechnet damit, dass er sich empört, ihr erklärt: »Ich bin groß, ich kann das selbst!«

Aber er sagt nichts. Sie setzt ihren Korb auf der Bank ab. »Und dass du den ja nicht aus den Augen lässt. Wenn jemand den Platz will, nimmst du ihn auf den Schoß. Oder stellst ihn auf den Boden unter deine Füße. Klar? Und später, wenn du richtig angekommen bist, gibst du ihn ihr und sagst: ›Der ist für Sie, Mrs Kaplan, als Dankeschön, dass Sie mich eingeladen haben‹ – klar? Und sie soll wissen, dass ich die Apfeltorte selbst gebacken habe, aber die mit den Erdbeeren hab ich extra bei dem französischen Bäcker an der Fifth Avenue gekauft. Na ja, den Namen sieht sie ja auf dem Papier, wenn sie die Schachtel aufmacht, den Laden kennt schließlich jeder.«

Der Junge steht stocksteif neben der Sitzbank, seine Beine schießen wie zwei weiße Stängel aus den Stoffschuhen hinauf in die Beinlöcher seiner kurzen Hosen. Außerhalb der Wohnung ist er ein langer Schlaks. Trotz ihrer hohen Absätze sind sie beinahe gleich groß. Bald wird er sie überragen. Und dann auch Harry. In der ersten Zeit mit ihm dachte sie, er würde nie so wachsen oder aufgepäppelt werden können, dass ihm die Sachen des armen Jake passen könnten. Damals war er so klein gewesen für sein Alter. Und jetzt? Seht ihn euch an. Von Jakes Sachen hatte er kaum fünf Minuten was gehabt, dann hatte sie sie schon weggeben müssen. Ein langer Schlaks und noch immer zu dünn, als kriegte er bei ihr nichts zu essen.

Sie überreicht ihm ein Comicheft, einen Schokoriegel und eine Limonade. Sie steckt ihm einen Umschlag mit Münzen und fünf Dollarscheinen zu. Sie schärft ihm ein, dass das für sechs Wochen reichen muss, aber er soll seinem neuen Freund Richie mal ein Eis spendieren oder ihn ins Kino einladen oder so.

»Sei immer schön höflich – Bitte, Danke und so fort. Und sag Ma’am zu ihr, außer, sie will es anders. Das wird sie dir schon sagen. Sie ist sehr nett, gar nicht affig, für eine Lady. Zeig ihr einfach, dass du weißt, wie das geht, höflich sein. Und vergiss nicht, auch Richies Mom ist eine Mrs Kaplan, weil sie mit Mrs Kaplans Sohn verheiratet war. Bete fleißig. Warte bei Tisch, bis du an der Reihe bist. Sprich nicht mit vollem Mund. Und bitte, keine Lügen. Wenn du was nicht weißt, dann weißt du’s eben nicht. Du brauchst dir nicht was aus den Fingern zu saugen. Verstehst du? Gut. Weil Lügner nämlich keiner mag, weißt du. Nicht einmal Lügner.«

Der Junge hockt auf der Kante der Bank, das Comicheft auf dem Schoß, den Schokoriegel und die Limonade obendrauf.

»Du siehst müde aus«, sagt sie. »Hast du überhaupt ein Auge zugetan letzte Nacht? Du kannst während der Fahrt schlafen, du hast ja ein paar Stunden Zeit – aber pass gut auf den Korb auf, ja?«

Der Junge nickt.

»Tja, das wär’s dann wohl«, sagt sie. »Und vergiss nicht, mir eine Postkarte zu schicken. Oder sogar einen Brief. Ich finde deine Handschrift so schön, das weißt du, so erwachsen. Es sind zwar nur ein paar Wochen, aber es wär trotzdem schön, von dir zu hören.«

Der Junge meidet ihren Blick. Er faltet den Umschlag mit dem Geld und steckt ihn ein. Er hebt den Korb von der Sitzbank und stellt ihn auf den Boden unter seine Füße. Dann widmet er sich dem Comicheft.

Sie beugt sich hinab, küsst ihn auf den Scheitel und senkt die Stimme: »Und sprich unsere Sprache, ja? Das ist besser, das habe ich dir ja erklärt. Nichts gegen Deutsch – ist schließlich bloß eine andere Sprache. Aber es ist einfach besser, weißt du, wenn du unsere Sprache sprichst.«

Sein Gesicht ist erhitzt, und sie sieht, dass er die Lippen zusammenpresst, als müsste er sonst vielleicht weinen. Im Grunde wünscht sie sich, er würde es tun, würde ihr die Arme um den Hals werfen und sie anflehen, ihn nicht fortzuschicken. Sie sagt sich: Wenn er das tut, behalte ich ihn da, dann drücke ich ihn so fest, dass er keine Luft kriegt. Wenn er das tut, weiß ich wenigstens, dass er für mich etwas empfindet. Dann drück ich ihn und sage: Schon gut, Schatz, du kannst bei mir bleiben. Du kannst für immer und ewig bleiben und –

Der Junge hält ihr das Comicheft vor die Nase. »Das kenn ich schon«, motzt er.

Sie macht einen Schritt zurück. »Ach ja? Dann gib es Richie. Oder wirf es weg – mir doch egal.«

Am Bahnsteig baut sie sich unter dem Fenster seines Waggons auf und verrenkt sich den Hals. Aber sie sieht gerade nur seinen Scheitel. Ihre Schuhe schnüren ihr die Füße ab, und ihr ist speiübel. Der Pfiff lässt auf sich warten, das erste Stampfen der Räder. Überall auf dem Bahnsteig suchen Leute die besten Plätze zum Winken. Gesichter heben sich dem Zug entgegen, Passagiere hängen an den Fenstern der Abteile oder lehnen sich aus denen der Türen zwischen den Waggons, schwatzen, lachen, halten Händchen, manche weinen sogar. Ein Matrose und sein Mädchen verschlingen sich in einem letzten Dauerkuss. Sie selbst ist die Einzige, die allein ist. Deren Abschied kein Gegenüber hat.

Der Junge ist stur, das weiß sie, aber sie hofft doch, dass er einlenkt, bevor der Zug abfährt. Sich zu einem kleinen Winken, einem verstohlenen Blick aus dem Fenster herablässt. Aber nein, er ist stur bis in die Knochen. Auf dem Herweg hat er sie auf ihren Vorschlag hin – trotz des einsetzenden Regens und der Tatsache, dass ihnen nicht viel Zeit blieb –, beim UN-Gebäude vorbeizuschauen, angesehen wie Dreck am Schuh. Dabei muss sie ihn dort sonst mit Gewalt wegschleifen. Er liebt es dort. Er hat in der Schule alles über den Gebäudekomplex gehört und ihnen eines Abends beim Essen in einem solchen Schwall davon erzählt, dass sie kaum zu blinzeln wagte aus Angst, den Augenblick zu verderben. Es werde Hauptquartier der Vereinten Nationen heißen, verkündete er, und die Männer darin würden die Verantwortung für die Welt übernehmen, damit die Länder nicht einfach hergehen und sich gegenseitig nach Lust und Laune zerstören könnten. Nix da, von wegen – die Männer, die das Sagen hätten, würden so was alles nicht mehr zulassen. Und jedes Land der Welt würde vor dem Bau seine Fahne im Wind wehen lassen, selbst Deutschland, weil seine Lehrerin, die hätte gesagt, darum ginge es, vergeben und vielleicht eines Tages vergessen.

Seit Wochen verfolgen sie, wie der Bau aus dem Nichts wächst. Er beobachtet zu gern, wie die Arbeiter in dem Betongerippe herumklettern, zählt die noch leeren Fensterhöhlen, registriert, was seit dem letzten Besuch dazugekommen ist. Es ist zu ihrem Ding geworden, etwas, was sie gemeinsam unternehmen können: an ihrem einen freien Nachmittag zusammen an den East River fahren und gucken, wie sich das Hauptquartier der Vereinten Nationen macht. Und heute Morgen? Da war er, als sie dort ankamen, schnurstracks weitergelaufen, und sie hatte ihm bis zur 46th Street hinterherhetzen und mehrmals nach seiner Hand schnappen müssen, bis sie die endlich zu fassen bekam.

Ein Mann betritt jetzt das Abteil und wählt einen Sitzplatz gegenüber dem Jungen. Sie sieht ihn einen ungewöhnlich geformten Kasten auf die Ablage schieben, seinen Regenmantel falten und obendrauf packen. Er setzt sich. Sie sieht, wie er den Hut vom Kopf nimmt und sich übers Haar streicht. Er lehnt sich zurück, legt eine Hand ans Fenster und beginnt, mit den Fingern an die Scheibe zu trommeln, dazu nickt er fast unmerklich, als lauschte er einer imaginären Musik.

Ihre Blicke treffen sich, der Mann sieht weg. Der Junge behandelt sie weiter wie Luft. Der Mann zündet sich eine Zigarette an und mustert sie. Ihr steigt das Blut in die Wangen. Sie reibt sich den Bauch. Der Mann wird sie wohl kaum mit dem Jungen in Verbindung bringen. Er wird glauben, sie meine ihn. Er wird sie für eine Verrückte halten, die herumsteht und in Zugfenster hineinstarrt. Er wird sie für eine von denen halten, die sich auf Bahnsteigen herumtreiben und für Geld mit Männern mitgehen.

Der Junge sieht, wie Frau Aunt sich den Bauch reibt. Er rutscht tiefer runter auf der Bank, bis er nur noch die Haare oben auf ihrem Kopf sehen kann, eine Hand, die wie die einer Schwimmerin ein-, zweimal auftaucht.

Hinter ihm lauert der schwarze Tunnel. Bald wird Frau Aunt in ihrem blauen Regenmantel nur noch ein blauer Fleck, dann ein blaues Pünktchen, dann gar nichts mehr sein. Sechs Wochen wird es dauern, bis er sie wiedersieht. Oder – wenn das nämlich alles ein Trick ist, um ihn loszuwerden – nie wieder. Wie auch immer, winken wird er nicht.

Er denkt an den Brief, den Richie zusammen mit dem Foto geschickt hat. Den hatte Harry auf dem Tisch glatt gestrichen, damit sie ihn zu dritt lesen konnten. Die Schrift war wie die eines Fünfjährigen, die Worte allerdings ziemlich erwachsen (es steht zu hoffen, dass Dir … ich, für meinen Teil, freue mich …). Klar, dass Mrs Kaplan ihrem Enkel das diktiert hat, auch wenn Frau Aunt schwor, das wären seine eigenen Worte und Richie eben wahrscheinlich wegen seiner Privatschule weiter. »Wie?«, meinte Harry. »Aber ordentlich schreiben lernen sie auf ihren stinkfeinen Schulen nicht?«

Das war nicht zu toppen, was Harry sagte.

Das Foto war von Richie gewesen, Richie mit Ball am Strand. Am Rand des Fotos war die Ecke einer Picknickdecke zu sehen und darauf, wie’s aussah, die Vorderpfoten eines Hundes.

Ihm war das Ganze nicht geheuer. (Was war das überhaupt für ein Name – Cape Cod? Was hieß das überhaupt?) Hinter Richie war viel zu viel Himmel, und das Meer sah aus wie ein weit aufgerissenes Maul, das jeden Moment zuschnappen und ihn verschlingen würde. Wenn es doch nur so wäre, denn Richie war ihm genauso wenig geheuer. Das Gesicht sah nach einem ziemlich gemeinen Gesicht aus, das Grinsen darin falsch. Er hatte das Foto lange studiert, hatte es sich wieder und wieder vorgenommen und noch genauer betrachtet. Und trotzdem hatte er nichts finden können, was ihm an Richie gefiel – nicht das Stichelhaar noch das Ringel-T-Shirt, noch das fiese, feiste Gesicht, der nackte, auf den Ball gepflanzte Fuß und das Blitzen im Auge, als wäre das, was er da in den Sand drückte, ein Menschenkopf und nicht bloß ein oller Wasserball.

Richie ist aber nur ein Grund, warum er auf Frau Aunt böse ist. Frau Aunts Ermahnung, kein Deutsch zu sprechen, ist ein anderer. Das war unfair von ihr, und gar nicht wahr. Er spricht überhaupt nie mehr Deutsch. Sobald er zu ihnen gekommen war, hatte er sich große Mühe gegeben, die Sprache zu verlernen. Und das weiß sie genau, weil sie sie ihm abgelernt hat. Sie hat ihm all seine eigenen Worte aus dem Kopf genommen und dafür neue amerikanische reingepackt. Stunden am Küchentisch beim Lernen und Verlernen, bis es Abend wurde und draußen dunkel, und heute kann er die Sprache kaum noch. Selbst wenn er sich mal an ein Gespräch erinnert, dann ist es mehr die Bedeutung, die er in Erinnerung hat, nicht die Wörter, die dafür benutzt wurden. Hunderte Wörter, die er bestimmt hatte aussprechen können, als er in Amerika eintraf – manche vielleicht lesen und sogar schreiben. Tausende vielleicht. Abertausende von Wörtern, und er hatte nur ein ganz paar behalten, und die mehr als Andenken.

Der Junge klopft mit der Schuhsohle seitlich gegen den Korb. Er weiß, dass ganz unten ein Päckchen für Richie liegt. Als Frau Aunt ihm hatte zeigen wollen, was sie dort hineingetan hat, wollte er es nicht wissen. Er hatte die Augen zugekniffen und sich geweigert, hinzuschauen. Und trotzdem hatte sie es ihm haarklein beschrieben: Malbuch, Malkasten, Bausatz für ein Schiffsmodell, oder war es ein Flugzeug?

Er hievt den Korb vom Boden. Der Deckel sperrt sich auf wie ein Maul, als er sich den Korb auf den Schoß hebt, und atmet ihm Äpfel und Zimt ins Gesicht. Und noch irgendwas Würziges – Knoblauch vielleicht. Als Letztes war die Tortenschachtel in den Korb gewandert, die Frau Aunt von dem französischen Bäcker hatte. Tarte de fraises stand auf einer winzigen eingepflanzten Fahne. Verkauft hatte sie ihr ein Franzose, er hatte die Torte sanft wie ein Baby in Wachspapier gewickelt und in die Schachtel gebettet. Und Frau Aunt, die den Kerl angestrahlt hatte, oh, was für schönes Wachspapier, und oh, was für eine herrliche Torte, und oh, was für eine hübsche Schachtel, und oh, was für eine reizende Schleife, um dann, kaum dass sie aus dem Laden heraus waren, über den Preis zu schimpfen und den Franzosen einen Halsabschneider zu nennen und das in einer Tour, bis sie plötzlich fand, sie könnten noch einen letzten Blick auf die UN-Baustelle werfen. Und wie man dazu sagte, wusste er genau – Salz in die Wunde streuen nämlich.

Der Zug beginnt zu grollen. Grollen, sich wach zu rütteln und zu schnauben. Er spürt mehrere Bewegungen in der einen größeren, so mächtig und dabei gebremst. Ein eingepferchtes, sich hinter einem Gatter aufbäumendes Tier, Stier oder Rodeopferd. Der Mann gegenüber blättert eine Zeitungsseite um, schüttelt die Zeitung kurz aus und zieht an seiner Zigarette. Er schlägt die Beine übereinander. Sein Hosenbein rutscht hoch, wenn er das tut. Kurze schwarze Borsten auf weißer Haut. Sein brauner Hut liegt neben ihm auf der Sitzbank, ein brauner Hut mit Kniff in der Krone.

Der Junge kennt den Hut, weiß, dass er, wenn er ihn umdreht, innen im Futter ein Wappen haben und das Futter fettig verschwitzt sein wird. Er weiß nicht, wieso er den Hut kennt – Harry trägt nur Schirmmützen, und das nur im Winter. Aber er ist da, klemmt irgendwo in seiner Erinnerung, wie allerhand anderer Schutt, der manchmal ins Rutschen gerät.

Frau. Das ist so ein Wort, das er behalten hat, auch wenn er nicht recht weiß, wieso. Frau und ansonsten vor allem Zahlen; anscheinend kann er das Zählen auf Deutsch nicht vergessen.

Der Zug bockt. Er schnaubt jetzt schwerer, dringlicher, und der Junge spürt, wie seine Knie vorrutschen. Er bremst sich ab, indem er die Fersen in den Boden drückt. Gegenüber wird der Mann nach vorn geworfen, Zigarettenrauch pufft dem Jungen ins Gesicht. Als der sich verzieht, sieht er, dass der Mann lange Fingernägel hat, aber nur an einer Hand, und dass weitere schwarze Borsten sich unter der Manschette seines Hemds und um die Armbanduhr zeigen. Die Haare kommen dem Jungen lebendig vor, als wuselten dem Mann Insekten aus der Haut. Er hofft, der Fremde bleibt die ganze Fahrt über hinter seiner New York Times oder, besser noch, steigt am nächsten Bahnhof aus und nimmt seine hauteigene Insektenkolonie mit.

Draußen schrillen Pfeifen, eine, dann eine zweite, dann noch eine, die Pfiffe kreuzen sich wie Klingen. Der Länge des Zugs nach klappen die Türen zu. Sein Herz hört der Junge aber trotzdem wild pochen.

Er rutscht noch ein Stück tiefer. Dann legt er die Hand auf die Tortenschachtel und stupst an der Schleife, bis sie von der Pappschulter rutscht.

Der Zug setzt sich in Bewegung. Draußen schnurrt alles zusammen und fließt langsam ab. Er schließt die Augen. Hinter den Augenlidern flackert es orangerot. Seine Hände zittern. Er riecht von Weitem die Erdbeeren, schmeckt die unerträgliche Süße auf der Zunge, die seinen ganzen Kopf füllt. Er krallt die Finger in das weiche, saftige Polster aus Teig und Sirup und Früchten.

Bald wird der Tunnel den Zug schlucken, tiefer und tiefer in seinen langen schwarzen Schlund. Tote werden vorbeitreiben. Tote und gesplitterte Bettkästen und ersaufende Ratten, die ums Überleben kämpfen. Eine hingestreckte Frau mit dem Gesicht im Wasser. Ein dicker Mann, rund wie ein Schwein, dümpelt im schwarzen Überzieher. Wenn er die Augen geschlossen hält, wird er einschlafen und nichts von alledem sehen müssen. Wenn er den Mund voll Teig und Erdbeeren behält, wird die Süße das alles verdrängen – bis der Tunnel den Zug wieder freigibt. Werden der Zug und der Mann mit den langen Fingernägeln und er selbst und alle anderen, die irgendwo in diesem Zug sitzen oder von Waggon zu Waggon stolpern, nicht mehr sein. Sie werden zwischen hier und dort festsitzen, gebannt, bis der Zug sie unterwegs ausspuckt, wie Kerne. Sobald das passiert, können sie wieder da sein, nur anderswo, an einem Ort, den sie vielleicht noch gar nicht kennen.

Als er aufwacht, hält er den Zug für einen ganz anderen Zug. Einen Zug in Deutschland gleich nach dem Krieg. Er spürt ein kaltes Luftsticheln im Gesicht und vermutet, dass es durch die Einschusslöcher der Tiefflieger im Dach pikt. Oder vielleicht durch die spinnwebfeinen, nie gekitteten Risse in den Fenstern.

Er ermahnt sich, die Augen geschlossen zu halten. So wie du es machen musst, wenn du in Deutschland unter Fremden aufwachst: Du hältst die Augen geschlossen und tust so, als würdest du noch schlafen oder wärst schon tot. Und zwar so lange, bis du ungefähr weißt, was und wer dich umgibt.

An solche Züge erinnert er sich gut. Aufspringen und wieder abspringen. Dazwischen gehen und gehen und gehen. Bis der letzte Zug ihn aufs Land in das Heim brachte, wo sie Jungen wie ihn aufpäppelten.

Er versetzt sich jetzt wieder in jenen letzten Zug, hockt mit vier, fünf anderen auf einer Bank. Gegenüber sitzen größere, ältere Jungen am Tisch. Er ist von allen im Zug der Jüngste, der Jüngste und Kleinste, und deshalb nennen sie ihn »Mickerling« oder »Würstchen«.

Er hockt am Ende der Reihe am Gang, wo Frau Nurse ihn sehen kann, sobald er die Hand hebt. Immer, wenn er das tut, knuffen sich die älteren Jungen und gackern – »Guck mal«, sagen sie, »das Würstchen muss mal wieder, er will, dass sie ihm sein Würstchen rausholt. Wird es hart, wenn sie das tut – dein kleines Würstchen?«

Drei der großen Jungen spielen Karten. Der vierte klemmt in der Ecke am Fenster. Nur, dieser Vierte schaut gar nicht raus, kein einziges Mal. Er schaut nicht auf die Karten, nicht nach den anderen Jungs, und wenn gleich der Betrunkene durch den Waggon stolpert, wird er nicht einmal den Kopf drehen.

Er kennt den Namen des vierten großen Jungen nicht; er kennt von den wenigsten Jungen die Namen. Nicht einmal den der kleineren auf seiner Seite vom Tisch. Abgesehen von Otto ein paar Sitzreihen weiter hinten, kennt er keine der Namen der Jungen, die zwischen den normalen Passagieren verteilt sitzen. Aber die Namen zweier Kartenspieler kennt er: Bruno und Erich. Weil das auch zu den Dingen gehört, die du machen musst, wenn du dich in Deutschland unter Fremden wiederfindest – du lernst, zuallererst, die Namen der schlimmsten Haudraufs.

Die älteren Jungen lassen die Jüngeren nicht Karten spielen. Ihr Wichte seid zu blöd, sagen sie, ihr Wichte verderbt uns nur den Spaß. Aber er versteht die Regeln sehr wohl. Er versteht sie besser als Erich, der dauernd dumme Fehler macht und nicht einmal weiß, dass Eicheln mehr zählen als Schellen.

Er kennt das Spiel von den Männern unter dem blauen Licht. Das blaue Licht hat in der großen Höhle unter dem Bahnhof gebrannt. Was für ein stinkendes Loch. Aber es gab noch eine andere, schlimmer stinkende Höhle, im Tiergarten, beim Zoo, und die hatte auch blaues Licht.

Die großen Jungen lassen die Kleinen nicht einmal den Tisch berühren, was gemein ist, schließlich gehört er ihnen nicht. Der Tisch ist genau zwischen den Bänken am Boden festgemacht und für beide Seiten da. Wenn du nur einen Finger auf diesen Tisch legst, hat Erich gedroht, Tschack! Hacken wir ihn dir einfach ab.

Wenn der Junge sich andersherum auf die Sitzbank kniet, kann er bis ganz zum Ende des Waggons sehen und hier und da die übrigen Jungen, die verlegene und ein bisschen gelangweilte Gesichter machen. Otto ist neben eine große Frau in einem weiten braunen Pelzmantel gequetscht. Die Frau ist in Wahrheit ein großer Braunbär mit blonder Perücke und rot angemalten Lippen. Das würde er Otto gern sagen, damit sie zusammen lachen können, bis es wehtut. Er kennt ihn aus dem amerikanischen Lager, wo sie am selben Tag angekommen sind, nur aus verschiedenen Richtungen. Sie sind in derselben Gruppe gelandet und dicke Freunde geworden. Die mollige Bärin hätschelt Otto und stopft ihn mit Kuchen voll. Otto wiederum dreht den Kopf weg und versucht, sich das gierige Grinsen zu verkneifen. Auf der anderen Seite des Gangs liest Frau Nurse in dem Buch mit dem englischen Namen. Hin und wieder taucht sie aus dem Buch auf und prüft, ob ihre Boys sich auch benehmen. Boys, sagt sie zu ihnen. Gleich wird sie ihn auf der Bank knien sehen, und ihre Hand wird rauf und runter gehen – ein-, zwei-, dreimal, als ditschte sie einen Ball auf den Boden. In Wirklichkeit gibt sie ihm zu verstehen, dass er sich wieder hinsetzen soll.

Als er sich setzt und etwas vorbeugt, sieht er draußen vor dem Fenster die Landschaft in der Gegenrichtung vorbeiziehen. Und den dunklen Wald. Und zwischendurch die kleinen Bahnhofshäuschen aus Holz, die leer stehen, jetzt, wo der Krieg vorbei ist. Und dann wieder dunklen Wald. Der Zug ruckelt unbekümmert am Wald vorbei und ruckelt durch die kleinen Bahnhöfe, ohne zu halten. Er sieht, dass der Himmel langsam dunkel wird, und in der Ferne eine kaputte Brücke wie einen langen Arm mit abgerissener Hand. Er sieht auch andere Brücken – manche vollkommen zerstört, andere, die mit einem neuen Holzbalken oder frischen Betonplatten repariert worden sind, was ihn an neue Flicken auf zerschlissenen Kleidern denken lässt.

Er trägt selbst geflickte Sachen. Sachen, die neu sind und zugleich alt. Alle Jungen tragen solche Kleider. Neu und alt. Aber es sind keine Lumpen – das kann man nicht sagen. Die großen Jungen haben Otto erzählt, die Sachen wären aus den Uniformen toter Soldaten geschnitten und ihre Pullis aus der Wolle aufgeribbelter Socken gestrickt, die steif gewesen wären vor Blut, außerdem Schals, die die Männer trugen, als sie starben. Otto sagte: »Vielleicht trage ich Teil der Uniform deines Vaters und du von meinem.« Er wünschte, Otto hätte ihm das mit den Uniformen nicht erzählt. Denn bis dahin hatte er seine Sachen gerngehabt. Sie hatten einen guten, sauberen Geruch, und sie hielten ihn warm. Jetzt sind sie ihm nicht mehr geheuer. Es ist furchtbar, Angst vor den eigenen Hosen zu haben, das Gefühl, dein Pullover ist irgendwie ein Gespenst.

Jetzt wieder vorm Fenster, wieder im Wald, Fetzen alten, zwischen Ästen gefangenen Schnees, und nun werden die Lücken zwischen den Bäumen hier und da weiter, sodass du gelegentlich die Schatten der Brennholzsammler siehst, krumm über die Erde gebeugt wie schwarze Haken. Oder einen alten Kübelwagen, dem Zweige durch die Windschutzscheibe wachsen. Und dann etwas, was aussieht wie lauter Bäumchen, sich aber als Hunderte in die Erde gepflanzter Holzkreuze entpuppt. Reihe um Reihe, jedes mit einer roten Stoffbinde um den Hals.

Bruno springt von seiner Bank auf, sein Gesicht läuft an vor Begeisterung, sein Blick wird schärfer und heller.

»Seht nur – da! Schnell! Da liegt er, der Iwan! Zu Tausenden! Hoffentlich schmoren sie alle in der Hölle!«

»Die Rote Armee«, sagt Erich. »Das waren keine echten Soldaten wie unsere Väter. Das waren Feiglinge – was die meiner Schwester und meiner Mutter angetan haben.«

»Was haben sie denen denn angetan?«, fragt Bruno.

»Was sie getan haben? Was glaubst du denn, was sie getan haben? Geschändet, was sonst! Wieder und wieder geschändet!«

»Was heißt das, geschändet?«, hört er sich fragen.

Bruno prustet, der dritte große Junge platzt los, und schließlich prustet auch Erich. Bis alle (außer dem Jungen am Fenster) das Gesicht verziehen vor Lachen. Verziehen und johlen und prusten und mit dem Finger zeigen. Selbst die Jüngeren lachen sich kaputt, sie tun so, als kapierten sie, was so komisch ist.

»Er weiß nicht, was das heißt!«, johlt Erich. »Er weiß nicht einmal, was das heißt! Armes Würstchen. Keine Ahnung von Trieben. Nicht die geringste. Stimmt’s, Würstchen?«

Seine Füße klatschen mit einem Satz auf den Boden, als er aufspringt, um sich zu verteidigen.

»Von Trieben hast du aber nichts gesagt. Ich weiß, was das ist! Weiß ich wohl.«

Frau Nurse ruft vom Ende des Waggons: »Ruhe jetzt! Ruhe, sonst gibt es für euch kein Abendbrot.«

Und ungefähr jetzt taucht im Waggon der Betrunkene auf. Er weiß schon vorher, wer das ist, weil er die hünenhafte, tappende Gestalt schon durch den Zug hat wanken sehen, Schiebetüren aufreißen und zuknallen, an Sitzbänken stehen bleiben, um Fahrgäste zu erschrecken.

Der Betrunkene betritt in ebendem Moment den Waggon, als Frau Nurse den Gang heraufkommt. »Ruhe da vorne! Ruhe, sage ich, sonst gibt es kein Abendbrot!«

Der betrunkene Mann ist ein alter besoffener Soldat. Er hat nur einen Arm, der leere Ärmel seiner zerlumpten Uniformjacke steckt in der zerschlissenen Tasche. Wankend bleibt er an der Tür stehen. Dann brüllt er bis ganz hinten zu Frau Nurse: »Lass die Jungen in Frieden. Sie waren lang genug still. Geh dorthin zurück, wo du herkommst, amerikanische Fotze, und lass unsere armen Jungs in Ruhe.«

Ihm bleibt fast das Herz stehen, als er den betrunkenen Mann so mit Frau Nurse reden hört. Er will aufspringen und ihn mit Fäusten bearbeiten. Er weiß, dass es allen Jungen so geht. Sie wollen den alten Soldaten beißen und kratzen und boxen und treten. Ebenso geht es den Männern, die Zeitung lesen und ihre Pfeifen stopfen. Und den strickenden Frauen – alle würden sie den betrunkenen Kerl am liebsten zusammenschlagen. Aber keiner tut es. Keiner rührt sich. Nicht mal den kleinen Finger. Nicht einen Mundwinkel.

Der betrunkene Mann wankt den Gang hinauf, singt lauthals von in der Erde modernden Knochen. Frau Nurse muss ihm ausweichen. Der betrunkene Mann schiebt sich den Gang hinab und verbreitet einen üblen Mief. Dann macht er kehrt und kommt mitsamt seinem Mief wieder zurück. Der leere Ärmel ist ihm aus der Jackentasche gerutscht und streift nun die Banklehnen, so wie das Cape von Frau Nurse es tut, wenn sie durch den Gang geht.

Er bleibt bei ihnen am Tisch stehen, lässt sich mit jedem einzelnen Gesicht Zeit, während ihm laute Atemstöße aus der Nase kommen. Dann sagt er: »Seht sie euch an – seht nur! Ferkelchen auf dem Weg in die Schweinemast. Ja, genau, ab in die Schweinemast für den amerikanischen Markt. Unsere kleinen Mastferkelchen.«

Er dreht sich den übrigen Passagieren zu, fuchtelt mit seinem einen Arm in der Luft. »Haben dafür … ihre Väter ihr Leben geopfert? War das der Sinn und Zweck des Ganzen – dass unsere kleinen Ferkel für die Amis gemästet werden? War es so? Kann mir das mal jemand verraten?«

Dann wendet er sich wieder ihrem Tisch zu, schiebt das Kinn vor, grunzt und quiekt. »Oink, oink, Schwein-ein-einerei.«

Dann reicht es ihm mit den Schweinegeräuschen, und er torkelt aus dem Waggon.

Als er weg ist, sagt niemand einen Ton, begegnet einem Blick. Lange ist nichts zu hören, außer dem Zug und Brunos leisem Wimmern.

Der Zug stampft weiter. Bevor es dunkel wird, färbt sich der Himmel violett. Im purpurvioletten Spiegel des Fensters das Cape von Frau Nurse und das Weiß ihres Kittels, und verschwommen ihr hübsches Gesicht, dazu ihr komischer Akzent, als sie fragt, ob Erich und Bruno beim Zubereiten des Essens helfen wollen. Ihre Umrisse, die sich hinter dem Tisch herausschieben. Herausschieben mit hängendem Kopf.

Hin und her, von einem Jungen zum Nächsten, wortlos werden Äpfel verteilt. Äpfel und dann die schwarzen Kanten Brot mit Butter. Zuletzt die kleinen Flaschen Milch. Dann setzen sich Bruno und Erich wieder.

Draußen steigt eine deutsche Nacht aus der Dunkelheit, den Weg weisen mal die kleinen Lichtsprengsel eines Bergdorfs, mal eine Reihe Straßenlaternen.

Drinnen ein gelb erleuchteter Zug. Wie seltsam, so viele Lichtpfützen so dicht beieinander zu sehen. Wie seltsam, überhaupt Licht zu sehen. Hinter unverdunkelten Fenstern zu sitzen, während ein Zug auf Schwingen schwarzen Rauchs dahinfliegt. Seltsam auch, dass die Menschen draußen direkt reinsehen können. Auf die Reihen von Jungen im grellen gelben Licht, die einzelnen Jungen zwischen ganz normalen Passagieren in ihren sauberen, aber nicht neuen Sachen. Verschämt und still, bedächtig und möglichst unferkelhaft ihre Kanten Schwarzbrot kauend.

2

Er öffnet die Augen – und ist auf der Sitzbank am Fenster wieder allein. Er hat den Kopf in der Hand, den Ellbogen auf dem Henkel des Korbs. Der Mann mit den langen Fingernägeln ist fort, gegenüber döst stattdessen eine füllige Frau. Ihr Kopf schlackert und schlenkert mit dem Zug im Takt, als hätte ihr jemand das Genick gebrochen. Und nun sieht er, dass die Tortenschachtel auf dem Boden liegt, das Weiß rot verschmiert. Mit der Kuppe seines kleinen Fingers hebt er den Deckel an und lugt hinein – übrig sind nur ein paar blättrige Teigflocken und zwei, drei Kleckse Gelee.

Er hat die Torte – Hand um gierige Handvoll – verschlungen, bevor er eingeschlafen ist. Er hat gerade lange genug was von ihr gehabt, um den ersten Tunnel zu überstehen, und da er ja nur den ersten Tunnel fürchtet, hat sich die Tarte offenbar doch gelohnt.

Aber unschlagbar war sie eigentlich nicht. Frau Aunt hatte recht: Der Bäcker war ein Schleimer und Halsabschneider.

Seine Hände sind klebrig. Sein Mund pelzig vor übersüßer Fruchtfüllung. Sein Bauch schmerzt vor Gier und Scham und inzwischen Grauen, wenn er daran denkt, wie leicht er auffliegen kann. Er schraubt die leere Schachtel zu einer Schmetterlingsform zusammen und schubst sie mit der Ferse unter die Bank. Er wird die Tarte nicht erwähnen – als wäre sie nie gewesen. Aber wenn Mrs Kaplan schreibt und sich für die anderen Mitbringsel im Korb bedankt? (Wahrhaft köstlich, die Apfeltorte, und die französische Paté vorzüglich …) Dann wäre Frau Aunt eingeschnappt, wenn von der Erdbeertarte gar keine Rede war. Sie würde gleich antworten und nachhaken (es steht zu hoffen, dass Ihnen auch die Tarte geschmeckt hat … ich für meinen Teil hoffe, dass Ihnen auch die Tarte gemundet hat … Vielen Dank auch für den Verzehr der Erdbeertarte aus der sehr teuren französischen Bäckerei in der Fifth Avenue). Vielleicht sollte er lieber gleich den ganzen Korb verschwinden lassen? Er könnte so tun, als hätte der Mann mit den langen Fingernägeln ihn mitgehen lassen. Er könnte ihn aus dem Fenster werfen. Im Waschraum liegen lassen? Aber wenn er das Fenster ganz aufschiebt, wacht garantiert die Dame gegenüber auf, und wenn er den Korb im Waschraum lässt, findet ihn wahrscheinlich Harrys Schaffnerfreund, und der wird nicht lang brauchen, um dahinterzukommen, wem er gehört, und wenn Mrs Kaplan in Boston zusteigt, steht dann der Schaffner vielleicht schon an der Tür und hält ihr den Korb hin. Er steht auf und schiebt den Korb so weit von seinem Koffer wie nur möglich auf die Gepäckablage. Er wird den Korb schlicht vergessen. So tun, als hätte er einfach nicht mehr an ihn gedacht und wäre ohne ausgestiegen. Er wird es nicht merken, bis sie bei Mrs Kaplan ankommen, und da wird es zu spät sein.

Als er sich wieder setzt, entdeckt er einen Fleck an seiner Hose. Er feuchtet einen Finger an und will den Fleck mit Spucke wegreiben. Er rubbelt daran, aber davon wird alles nur schlimmer. Er holt sein Taschentuch hervor und versucht es damit. Der Fleck verteilt sich über den ganzen Schenkel. Jetzt sieht es aus, als hätte er in die Hose gemacht. Er reibt immer wilder an dem Fleck. Ihm brummt der Schädel. Er wird es leid, den Fleck loswerden zu wollen, leid, die Augen offen halten zu sollen. Leid, sich wegen so einem blöden Kuchen mit angeberischem französischem Namen zu plagen. Er schiebt sich wieder in die Ecke und lehnt den Kopf ans Fenster. Wie gut es tut, den Kopf ans kühle Glas zu legen, die Bewegung des Zugs sich in seinen Schädel und ins Hirn winden und alle Sorgen wegschaukeln zu lassen.

Er findet zu Frau Nurse zurück. Sie sind auf dem Zug-WC. Seine Füße. Seine Füße baumeln über dem Boden, die Hose hängt ihm um die Knöchel, sein Schniedel, krumm wie eine dicke Made, tut gar nichts. Er ist zwischen der Schmach von alledem und der Freude hin- und hergerissen, ihre langen, verlässlichen Hände um seine Taille zu spüren, den Duft ihrer Seife zu schnuppern.

Sie sagt: »Meine Augen sind zu, ich schau gar nicht hin. Also los. Lass es laufen.«

Über ihnen im Dach flackernde Licht-Einschusslöcher. Und er redet und redet beziehungsweise fragt vor allem, damit sein bisschen Plätschern von den Zuggeräuschen und seinen Fragen übertönt wird.

»Warum ist es hinter den Löchern so hell, ist die Nacht schon zu Ende?«

»Wir passieren einen Bahnhof. Du weißt doch – keine Verdunkelung mehr.«

»Aber nicht Berlin?«

»Wie oft muss ich dir das noch sagen, um Berlin machen wir einen Bogen.«

»Also keine langen Tunnel, Frau Nurse?«

»Keine langen Tunnel, genau.«

»Aber der betrunkene Soldat. Frau Nurse, warum hat er gesagt, du bist Amerikanerin, wenn du Engländerin bist?«

»Das bin ich.«

»Aber was machst du dann in einem amerikanischen Lager?«

»Wir sind Alliierte.«

»Alliierte – sind das nicht die, die uns tot haben wollen?«

»Nein, das sind die auf derselben Seite – wie du und ich, wir sind auf derselben Seite.«

»Aber wenn es wieder Krieg gibt, sind wir dann auch auf derselben Seite?«

»Es wird keinen Krieg mehr geben, glaub mir. Und jetzt pscht, konzentrier dich, wir wollen doch hier nicht die ganze Nacht hocken. Himmel, mir brechen die verflixten Arme ab.«

»Frau Nurse – weißt du was? Im letzten Lager hat ein Junge gesagt, es sind überall in ganz Deutschland Menschen in Gärten und Parks vergraben. Und im Meer, tote Matrosen, die manchmal hochkommen und im Wasser treiben. Das hat er gesagt.«

»Hat er das?«

»Ja. Und einmal, nach einem Luftangriff, habe ich ein totes Pferd gesehen, und ein Mann hat gesagt, das haben die Amerikaner aus einem Flugzeug mit einem Maschinengewehr totgeschossen, weil die Amerikaner Pferde hassen, weißt du.«

»Und was ist mit den Cowboys? Gerade die sind doch Amerikaner, und die lieben Pferde, oder nicht?«

»Oh ja. Die Cowboys. Haben die auch im Krieg gekämpft? Ah, jetzt, Frau Nurse, jetzt kommt es, glaub ich, jetzt, jaaa.«

Er macht die Augen einen Spalt weit auf, sieht, dass seine Füße mühelos den Boden erreichen – in ihren amerikanischen Sneakers. Er hört amerikanisches Raunen, er sieht gekreuzte Frauenknöchel in hellen Strümpfen, blank geputzte Schuhe mit Goldschnallen und den Saum eines Blumenkleids. Er hebt ein klein wenig das Kinn, und jetzt erscheinen in dem Spalt etwas mehr von dem Kleid und im Schoß Hände in weißen Spitzenhandschuhen. Und weiter links, das Bein eines Jungen, Füße in Sandalen, die unter die Bank zurückschwingen und wieder vor.

Er versucht, in Gedanken bei Frau Nurse zu bleiben, ihrem Geruch nach Zitrone und Seife; er möchte ihr von allem erzählen, was er je gesehen hat, allem, was er weiß. Er möchte ihr Fragen über Fragen stellen, nur, um ihre Stimme zu hören.

Frau Nurse, die ihm hilft, die Hose hochzuziehen, die seine Hand nimmt und sie unter das fließende Wasser hält. »Sag es auf Englisch: water.«

Er sagt es.

»Nicht Vater, wwa, water. Sag es noch mal. Gut. Und noch mal.«

»Aber warum muss ich es noch mal sagen? Und noch mal?«

»Weil du lernen sollst, Englisch zu sprechen.«

»Wwa, wwa, water. Aber warum muss ich Englisch sprechen?«

»Weil sie da, wo du hinfährst, eben so sprechen. Und außerdem musst du lernen, nicht so viele Fragen zu stellen.«

»Was für Fragen?«

»Die vielen Fragen über den Krieg, schon mal. Du musst aufhören, von Soldaten und toten Pferden und Maschinengewehren zu sprechen – dem ganzen Grauen. Wo du hinfährst, hat es keinen Krieg gegeben. Zumindest nicht vor der eigenen Haustür. Du solltest ihnen den nicht mitbringen.«

»Was mitbringen?«

»Den Krieg.«

»Ha, das ist lustig! Wie sollte ich einen Krieg mitbringen?«

Frau Nurse hebt ihren langen Finger, tippt ihm auf drei verschiedene Stellen: seine Stirn, seinen Bauch und sein Herz.

»Du kannst ihn hier und hier und hier drin mitbringen«, sagt sie.

Er macht die Augen jetzt eine Spur weiter auf. Vom Ende der Sitzbank her quäkt die Stimme eines Jungen: »Schau mal, Grandma, er ist wach, er macht die Augen auf!«

Das Blumenkleid regt sich, darüber taucht das Gesicht einer Frau auf und spricht. »Sieh da, du Schlafmütze! Wir waren schon drauf und dran, dich zu wecken! Aber da bist du ja wieder, genau rechtzeitig zu unserem viel bewunderten Sonnenuntergang. Ich bin Mrs Kaplan, und dieser junge Mann hier ist mein Enkel Richie. Willkommen im ›Schmalen Land‹ – so nennen wir dieses enge Stück von Cape Cod.«

»Frag ihn, Grandma«, quäkt der Junge wieder, »frag ihn, ob das da oben auf der Ablage sein Korb ist!«

Er reißt die Augen auf, wendet sich dem Zugfenster zu – Deutschland ist weg. Statt schwarz vereister Flüsse und Wällen aus dunklem Wald sind da flache, sanfte Hügel und weites offenes Grasland.

Sein Blick wandert zwischen Abteil und Aussicht hin und her. Ringsum ist alles in Rot getaucht – der Junge, die Frau, die Sitzbänke, die Hügel draußen, der kleine Bahnhof. Alles.

Mrs Aitch

Seine bedächtigen Schritte knarren im Atelier, während sie in der Küche verfolgt, was sich tut. Pinselstiele klappern im Holzkasten, es wird in fast leer gequetschten Farbtuben gekramt. Jetzt das Geräusch von Hand verschobener Gläser und Ölkännchen auf dem hinteren Bord. Er rafft den Nachmittag an sich, trifft seine Wahl.

Erneut Schritte, dann lange nichts. Da weiß sie, dass er jetzt am Nordfenster steht; die langen Arme mit den auf dem Rücken verschränkten Händen bilden eine Klammer. Sie stellt ihn sich dort vor, schräg ins Fenster gelehnt, der Rücken neuerdings gebeugter als früher, die Unterlippe nachdenklich schmal. Dann das große, gutmütige Gesicht, er hält mit der Langmut eines Fischers Ausschau. Er wartet auf seinen Himmel.

Sein Kopf ist frei, nichts hemmt oder verwirrt, der Samstagnachmittag dürfte längst verpufft sein. Warum sollte er sich auch mit dem Samstag aufhalten – fast drei Tage her, immerhin! –, wo es weit Wichtigeres gibt als eine Frau und ihr zernagtes Herz.

Die langbeinigen Badenixen vom Haus weiter drüben werden womöglich erneut einen Blick erhaschen können, wenn sie zu ihrem Strandnachmittag die Stufen hinabkommen. Er aber wird sich nicht lange mit der Frage aufhalten, warum sie seit dem Samstagnachmittag einen anderen Weg einschlagen, rechts Richtung Pamet Harbor abbiegen, statt wie zuvor links. Weil er das alles vergessen hat, und auch, wie es kam. Wie sie den Kopf hingehalten hat, sie ihr ins Gesicht gelacht haben, ihre im Bemühen, zu erklären, Spucke sprühenden Worte: Mein Mann hat es nicht gern, wenn er gestört wird, verstehen Sie, sieht ungern Fremde sich an seinem Strand tummeln, ihm sein Bad verderben, sein Licht nehmen, wenn er malen will, verstehen Sie, oder auch einfach stundenlang dastehen und wie ein Simpel in die Luft gucken. Er ist sehr bedeutend, wissen Sie, mein Mann. Mein Mann. Mein …

Sie zieht ihren kleinen Pferdeschwanz straff und öffnet die Speisekammer. Hübsch aufgereihte Dosen: Quebecer Soupe aux pois, Boston Chowder, diverse Bohnengerichte, Mais und Pfirsiche – damit wird er schon ein paar Tage über die Runden kommen. Sie zieht den Dosenöffner aus der Halde schmutzigen Geschirrs in der Spüle und legt ihn gut sichtbar bereit. Sie jedenfalls wird ihn nicht brauchen. Sie wird nämlich nichts essen. Um nichts von alledem wird sie sich scheren: kochen, putzen, waschen oder sich den Kopf zerbrechen, was sie ihm bloß wieder vorsetzen soll. Soll er sich doch eine Zeit lang selbst versorgen, mal sehen, wie ihm das schmeckt.

Sie wechselt an den Küchentisch, rückt ihren Stuhl so zurecht, dass sie, wenn sie will – aber vielleicht will sie ja gar nicht –, durch den Türspalt das Atelier im Blick hat. Dann hebt sie ihren Handarbeitsbeutel vom Boden hoch und setzt ihn wie einen kleinen Moppel auf ihren Schoß.