10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Dröhnen und die Herrlichkeit, die Bürde und die Notwendigkeit des Lebens der "einfachen Leute" Willy sehnt sich nach nichts so sehr wie nach einem normalen Leben. Er will seine Arbeit als Zimmerer gut machen, er will für seine Familie sorgen, er träumt vom eigenen Häuschen. Mit seiner ehrlichen Art stößt er immer wieder an Grenzen, was nichts an seinem Entschluss ändert, anständig zu bleiben. Horst, ein ungelernter Hilfsarbeiter, glaubt schon lange nicht mehr daran, auf ehrliche Weise nach oben zu kommen. Er greift zu halbseidenen Mitteln, und seine Existenz entgleitet ihm in dem Maße, in dem er seine Aggressionen nicht im Griff hat. In die Spirale des Abstiegs zieht er seinen Freund Willy hinein – mit katastrophalen Folgen für beide. Schön ist die Nacht ist ein Roman über die westdeutschen Siebzigerjahre, der Roman einer ganzen sozialen Klasse. Zwischen ihren nach Emanzipation strebenden Frauen und streikwilligen "Gastarbeitern", zwischen ihnen entgleitenden Kindern und sie unter Druck setzenden Chefs, zwischen Spekulantenträumen und Baustellenwirklichkeit führen Willy und Horst aussichtslose Kämpfe um ihren Anteil am Wohlstand. Müssen wir sie uns als glückliche Menschen vorstellen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Schön ist die Nacht

Der Autor

CHRISTIAN BARON, geboren 1985 in Kaiserslautern, lebt als freier Autor in Berlin. Nach dem Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und Germanistik in Trier arbeitete er mehrere Jahre als Zeitungsredakteur. 2020 erschien bei Claassen sein literarisches Debüt Ein Mann seiner Klasse, wofür er den Klaus-Michael-Kühne-Preis und den Literaturpreis Aufstieg durch Bildung der noon-Foundation erhielt. Die von ihm zusammen mit Maria Barankow herausgegebene Anthologie Klasse und Kampf erschien 2021 bei Claassen.

Das Buch

Ein Roman über zwei Freunde am Abgrund, angetrieben vom unerschütterlichen Glauben an ein besseres LebenWilly sehnt sich nach nichts so sehr wie nach einem normalen Leben. Er will seine Arbeit als Zimmerer gut machen, er will für seine Familie sorgen, er träumt vom eigenen Häuschen. Mit seiner ehrlichen Art stößt er immer wieder an Grenzen, was nichts an seinem Entschluss ändert, anständig zu bleiben. Horst, ein ungelernter Hilfsarbeiter, glaubt schon lange nicht mehr daran, auf ehrliche Weise nach oben zu kommen. Er greift zu halbseidenen Mitteln, und seine Existenz entgleitet ihm in dem Maße, in dem er seine Aggressionen nicht im Griff hat. In die Spirale des Abstiegs zieht er seinen Freund Willy hinein – mit katastrophalen Folgen für beide. Schön ist die Nacht ist ein Roman über die westdeutschen Siebzigerjahre, der Roman einer ganzen sozialen Klasse. Zwischen ihren nach Emanzipation strebenden Frauen und streikwilligen »Gastarbeitern«, zwischen ihnen entgleitenden Kindern und sie unter Druck setzenden Chefs, zwischen Spekulantenträumen und Baustellenwirklichkeit führen Willy und Horst aussichtslose Kämpfe um ihren Anteil am Wohlstand. Müssen wir sie uns als glückliche Menschen vorstellen?

Christian Baron

Schön ist die Nacht

Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Der Autor dankt der Senatsverwaltung für Kultur und Europa des Landes Berlin und dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz für die Unterstützung.

Die Zitate auf S. 216 und 258 stammen aus Heinrich Böll, Und sagte kein einziges Wort, Verlag Kiepenheuer & Witsch: Köln, 1995.

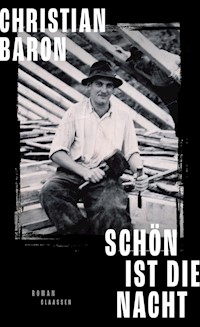

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Alle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, MünchenUmschlagabbildungen: © Privat (Vorderseite);© akg-images / Paul Almasy (Rückseite)Autorenfoto: © Hans ScherhauferE-Book powered by pepyrus

ISBN 978-3-8437-2839-3

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Der Autor / Das Buch

Titelseite

Impressum

1944

Januar 1944 – Ein Ziel im Leben haben

Teil I

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Teil II

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebtes Kapitel

Achtes Kapitel

Teil III

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Elftes Kapitel

Zwölftes Kapitel

November 2011 – Eine Sache zu Ende gebracht

Anhang

Dank

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

1944

Januar 1944Ein Ziel im Leben haben

Am Abend war die Hoffnung da. Beim Anblick der zerstörten Villa des Apothekers Jansohn am Museumsplatz überfiel sie ihn. Die Südfront war weggerissen worden, an der Nordseite hatte eine Bombe ein Loch in die Klinkersteinfassade gestanzt. Als Horst drei Tage nach dem Fliegerangriff vom siebten Januar neunzehnhundertvierundvierzig am Brückengeländer lehnte, konnte er alle drei Etagen des Apothekerhauses betrachten. In nicht ganz neun Wochen würde er elf Jahre alt werden, und in einem solchen Haus, das nahm Horst sich in diesem Moment vor, würde er später einmal leben.

Wie viele Stuben es dort drinnen wohl gegeben hatte? Auf dieser Seite ließen sich drei pro Stockwerk ausmachen, bei dem breiten Bau mussten es auf der anderen Seite mindestens ebenso viele gewesen sein. Drei mal drei macht neun, das rechnete er mit den Fingern aus, noch mal drei mal drei macht wieder neun, und neun plus neun, das sind … nicht zu fassen! Von der Einrichtung war nichts übrig, natürlich, doch Geröll und Trümmer waren auf dieser Seite schon fortgeräumt, sodass Horst bloß seiner Fantasie freien Lauf lassen musste, und schon erwachte das Leben.

Wofür der alte Jansohn mit seiner Frau und den paar Kindern so viel Platz gebraucht haben mochte, wo Horst sich im Heim mit zehn Kameraden einen einzigen Raum teilte? Nun, Horst war ein Waisenhauszögling, und der Herr Jansohn, der war Apotheker, also musste diese Villa etwas mit seinem Beruf zu tun haben. Womöglich hatte der Mann sich als Zehnjähriger auch mit zehn Kameraden oder Geschwistern einen Schlafraum geteilt, und weil er fleißig gewesen war, hatte er sich dieses Haus gebaut, oder nein: Er hatte es sich bauen lassen, was freilich noch besser war, und eines Tages, wenn der Endsieg da und Kaiserslautern wiederaufgebaut wäre, würde Horst es dem Herrn Jansohn nachtun.

Dafür durften sie ihn keinesfalls kaschen. Also riss er sich nach Einbruch der Dunkelheit los von der Aussicht auf sein Erwachsenenleben. Horst zog seine Batschkapp tief ins Gesicht und ging hinüber zur Kammgarnspinnerei. Er kam am Eingang zum Bunker vorbei. Auf dem Kellerfenster waren von außen die mit weißer Farbe aufgeschriebenen Buchstaben SR zu sehen. Es war der Schutzraum, den er seit dem Beginn des Bombenterrors Dutzende Male aufgesucht hatte, ohne dass mehr als ein paar Sprengkörper eingeschlagen waren. Feucht und stickig war die Luft dort unten, und weil die Leute ihre Angst zwischenzeitlich schon fast vergessen hatten, waren die verheerenden Angriffe vom siebten Januar umso schrecklicher gewesen. Es gab Arbeiter, die beim Einquartieren halfen, Leute aus einem Land namens Ukraine, von dem Horst in der Schule erfahren hatte, dass es nun zum Deutschen Reich gehörte, was ihn noch immer verwirrte, denn diese Menschen sprachen überhaupt kein Deutsch. Eine Frau mit blonden Zöpfen, Anusch hieß die, hatte Horst seit Monaten nach jedem Fliegeralarm dort unten in die Arme genommen und immerzu das gleiche Lied mit beunruhigendem Klang gewispert, dessen Text er nicht verstehen konnte, das ihn aber an seine Mutter denken ließ.

Vor drei Tagen, als zum ersten Mal wirklich der Lärm der Flugzeugmotoren und der Bomben durch den Luftschacht gedrungen war, da kam der Bunkerwart heran und schlug Anusch mit seiner kurzen Peitsche ins Gesicht. Die Haut platzte auf, das Blut nahm eine finstere Farbe an, und der Mann brüllte: »Schaff dich enaus, du Drecksau!« Mit ihren feuchten Lumpen um die Füße trat Anusch in die Bombennacht, und Horst hatte sich vorgenommen, sie zu finden, tot oder lebendig. Wenn sich rund um die Spinnerei, wo es keine Trümmer und keine Sucher gab, heute Nacht vom Boden etwas abgreifen ließ, und sei es ein im Davonlaufen verlorenes Zigarettenetui, dann hätte sich der Ausflug hierher bereits gelohnt.

Außer ein paar Kippenstummeln fand Horst nichts, auch von Anusch keine Spur, also stapfte er zurück in Richtung Stadtkern. Überall in der Umgebung der Einschläge waren die Fensterscheiben eingedrückt von den Druckwellen der Sprengbomben, oft fehlten die Dächer. Aus den heil gebliebenen Häusern drang kein Licht, nur der Schein der letzten Laternen fiel auf die Straßen. Nichts war zu hören außer dem Klopfen der Holzsohlen seiner Schweinslederschuhe auf dem Trottoir. Oder? Da war noch was. Hallten ihm seine eigenen Schritte nach? Hinter ihm war was. War jemand. Starr vor Schreck stand Horst da, das Geräusch schien sich zu nähern, da sprang er am Altenhof ins Trümmerfeld der Villa Orth. Unter seinen Füßen zerbrach das gefrorene Gras bei jedem Schritt wie dünnes Glas, hinter einem der Schutthaufen duckte er sich, hielt Mund und Nase zu und hörte, wie sich Schritte näherten. Nun schloss er auch die Augen, denn er spürte, dass jemand vor ihm stand, dunkel, leise. Jetzt haben sie mich, dachte er, doch als er blinzelte, waren da bloß zwei ärmlich behoste Beine. Er hob den Kopf, da stand ein junger Mann mit einem umgeschneiderten Wehrmachtsmantel.

»Was machst du hier?«, fragte der Mann, der selbst fast noch wie ein Kind aussah. Nur seine große Nase verlieh ihm den Anschein eines Erwachsenen. »Weißt du nicht, dass wieder Alarm kommen kann?«

Horst gab keine Antwort. Was hätte er auch sagen sollen? Dass er abgehauen war, weil ihm der Sinn nicht nach täglichem Siebenstriem stand? Dass er auf der Suche war nach Anusch, die ein Bunkerwart ins Verderben geschickt hatte?

»Seit wann ist es Halbwüchsigen erlaubt, nachts durch die Stadt zu stromern? Willst du die Fliegergeschädigten bestehlen? Oder bist du ein Fliegergeschädigter? Dann zeig deinen Fliegergeschädigtenausweis! Und nimm die Batschkapp ab, oder bist du ein dreckiger Jud?«

Horst versuchte es mit einer Gegenfrage: »Wer sind Sie?«

»Brandwache. Ich mache die Nachtschicht, seit zwei Tagen schon. Wenn ich meinen Dienst weiterhin anständig ableiste, darf ich zur HJ-Feuerwehr, bald, wenn ich sechzehn bin.«

»Donnerwetter.«

»Nun sag schon: Was treibst du hier? Wo sind deine Eltern? Wo wohnst du? Wenn du die Auskunft verweigerst, muss ich dich melden. Bei der Volkswohlfahrt haben sie Methoden, glaub mir.«

»Ach, ich weiß nicht …«

»Bist also doch ein Jud?«

»Nein, ich bin kein Jud.«

»Was soll dann die Geheimniskrämerei?«

Er musste sich schnell etwas einfallen lassen, was ihm bei der Kälte schwerfiel. Statt zu reden, fing er an zu husten.

»Was ist los, hast du Tbc?«

»Ha«, sagte Horst, spuckte in die Hände und sagte: »Sehen Sie Bazillen?«

»Dumm und frech bist du auch noch. Wann war deine letzte Untersuchung?«

»Das weiß ich nicht.«

Der Mann zerrte ihn hoch: »Mitkommen!«

»Nein«, sagte Horst, »warten Sie. Ich erklär es Ihnen.«

»Dann raus mit der Sprache.«

Beim Betrachten dieses Nazis kam Horst eine Idee.

»Ich wohne im Heim«, sagte er, »weil meine Eltern fort sind.«

»Also doch ein Jud!«

»Nein, nein«, sagte er, »mein Vater ist in Dachau. Seit Jahren schon. Er ist … er war arbeitslos.«

»So? Ein Asozialer. Da hat mich mein Gespür doch auf die richtige Fährte geführt«, sagte der Mann und reckte seine fleischige Nase in den Nachthimmel.

Nun begann der Teil der Erzählung, der Horst wirklich wehtat.

»Mein Vater ist ein arbeitsscheuer Trinker. Gut, dass der im Lager ist, ich mag den nie mehr wiedersehen«, sagte er, bemüht um einen aufrichtigen Ton.

»Was ist mit der Mutter? Ist die auch in Dachau?«

»Nein.«

»Red schon. Wenn ich dir erst jedes Wort aus der Nase ziehen muss, nehm ich dich gleich mit.«

Horst presste die Lippen zusammen: »Meine Mutter war eine Hure«, sagte er, »darum hat mich ja die Fürsorge geholt. Und vor drei Tagen, nachdem die Flieger fort waren, da haben sie mich zum Kotten geschickt, wo unser Mietshaus in Trümmern lag.«

»Hast dich nützlich gemacht und Steine weggeschafft?«

»Das auch«, sagte Horst, der kämpfen musste, damit die Stimme ihm blieb, »da lagen die Leichen, aufgereiht in der Straße. Ich sollte vorübergehen und schauen, ob meine Mutter unter den Opfern ist.«

»Und, war sie?«

»Ja.«

»Bist du traurig?«

Nie hätte Horst gedacht, dass das Lügen so viel Kraft kosten könnte.

»Am Gesicht hab ich sie nicht erkannt«, sagte er. »Viel zu stark verbrannt. Darum brauchten die Schutzmänner mich. Sie trug ihr Marienkäferkleid und den dicken Armreif. Von beidem war mehr übrig als von ihrem Gesicht. Haben den Leichnam dann in einen Waschzuber verfrachtet, so geschrumpft war der.«

Horst sah sich dem prüfenden Blick dieses Mannes ausgeliefert. Er hielt ihm nicht stand und musste hoffen, dass der Kerl dennoch anbiss.

»Und nun bist du aus der Fürsorge getürmt. Weißt du, was dir blüht, wenn sie dich erwischen?«

»Im Heim kann ich mich doch nicht nützlich machen. Arbeiten will ich, für den Endsieg und dafür, dass ich mir irgendwann ein Haus bauen lassen kann, so eins wie die Villa Jansohn am Museumsplatz.«

»So? Das gefällt mir. Ein Ziel im Leben muss man haben.«

»Was ist Ihr Ziel?«

»Anständig bleiben«, sagte der Mann.

»Mehr nicht?«

»Alles andere kommt von ganz alleine.«

»Ich weiß nicht.«

»Man kann sich auch überschätzen. Wie willst du denn ans Ziel kommen?«

»Ich kenne das Reichsbürgergesetz«, sagte Horst. »Haben sie uns in der Kottenschule beigebracht. Reichsbürger mit vollen Rechten darf sein, wer deutschen oder artverwandten Blutes ist und durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk zu dienen.«

»Wenn deine Eltern Asoziale sind, bist du auch asozial. Hast wohl keine Ahnung von Erbgesundheit.«

»Sie sollten mich mal sehen! Unterricht findet seit Tagen nicht statt, von meinen Kameraden hat niemand so viele Fenster repariert wie ich. Und am Abend räume ich mit den Erwachsenen noch die Fliegerschäden weg. Mein Blut muss arisch sein!«

Der Mann musterte Horst mit einem schwer zu deutenden Blick. Dann nahm er zwei Zigaretten aus der Tasche und bot Horst eine an.

»Donnerwetter«, sagte Horst, »wie kommen Sie denn zu so etwas?«

Die Zigaretten waren halb aufgeraucht und leicht zerdrückt. Horst hatte sofort erkannt, dass der Kerl sie nicht etwa einem Zugang zu wichtigen Leuten verdankte, sondern beim Kippenstechen auf der Straße gefunden haben musste. Als er das Streichholz entzündete, blickte der Mann stolz und sagte: »Hast du den Ariernachweis?«

»Ich weiß nur, dass ich nicht wieder ins Waisenhaus kann. Dort wartet wohl der Karzer auf mich, im besten Fall.«

»Pass auf«, sagte der Mann, »ich glaub dir.« Er legte ihm die rechte Hand auf die Schulter, näherte sich seinem Ohr und flüsterte: »Weißt du, wir haben mehr gemeinsam, als du vielleicht denkst.«

Horst suchte mit den Augen das Trümmerfeld nach etwas Griffigem ab, das er dem Kerl über den Schädel ziehen konnte zur Not. Der aber sank nun herab, setzte sich neben ihn und zog an seinem Zigarettenstummel.

»Mit den Eltern hat man es nicht leicht«, sagte er. »Meine sind beide Kommunisten. Vater verlor seine Anstellung in der Tischlerei und kam dann ins Strafbataillon. Hat er nicht überlebt. Und die Mutter, elende Bolschewikin, lernt nicht dazu. Ins Heim gegeben hat die mich, einfach so. Keine Liebe zum Vaterland, keine Witwenrente, keine Arbeit. Dabei bin ich ganz anders. Anständig.«

»Hmm«, sagte Horst, dem nichts weiter einfiel; am wichtigsten erschien ihm ohnehin das Schweigen, damit der Mann nicht doch noch misstrauisch würde.

»Bei uns im Heinrichstift gibt es eine Scheune mit Unterboden«, sagte der nach einer Pause. »Da kommt kaum mal wer hin. Womöglich kriegen wir dich dort unter für eine Zeit lang. Mach dir keine Sorgen. Kein Deutscher bleibt zurück, das sagen sie uns doch immer.«

»Ist das nicht gefährlich?«, fragte Horst.

Der Mann sah ihn verwundert an: »Wir sind anständige Deutsche. So kurz vor dem Endsieg würden die in deinem Waisenhaus das nicht begreifen. Aber danach werden sie mir einen Orden verleihen für die Rettung eines arischen Jungen, da kannst du dich drauf verlassen.«

Er stand auf und sagte: »Du musst mir aber deinen Namen verraten.«

Horst musterte ihn von oben bis unten. Noch immer konnte er sich keinen Reim darauf machen, warum der Mann ihm seine Hilfe anbot.

»Horst heiße ich. Horst Baron. Und Sie?«

»Wagner. Willy Wagner.«

Teil I

Wunderland –1973

Erstes Kapitel

Der Prolet, der aus der Kneipe kam

1

Er hielt es fest in der Hand, sein kleines Leben, der Zimmerer Willy Wagner. Wilhelm hieß er, Willy nannte er sich. Mit Ypsilon, so wie Willy Fritsch, einer der Drei von der Tankstelle. Und wie Willy Fritsch trug auch Willy Wagner das dunkle Haar gestutzt, er war ebenso rank und schlank, groß gewachsen, mit ähnlich hoher Stirn, und er blickte aus den gleichen Scheinwerferaugen. Bloß dieses Siegerlächeln, das dem Fritsch ins Gesicht getackert schien, fehlte ihm. Was nicht daran lag, dass er ein Miesepeter gewesen wäre.

Heute zum Beispiel, an diesem überraschend klaren Frühlingstag Anfang März, da hatte er sich fein gemacht. Seine Rosi, die eigentlich Rosemarie hieß, war in der Früh aufgestanden, um die Löcher der braunen Wildlederjacke zu stopfen, von Motten zerfressen im Wandschrank vergessen, das gute Teil, gerade noch rechtzeitig war es Willy eingefallen, sonst wäre er in Arbeitsmontur aufgekreuzt, was an diesem besonderen Tag nur dem Polier erlaubt war. Unter der Jacke trug Willy eine Kniebundhose, die dem Kollegen einen Anerkennungspfiff abrang, als er in den postgelben VW Bulli der Firma stieg.

»Na, so was«, sagte Hannes, der Fahrer, »unser Willy, freizügig wie ein Mannequin.«

»Musst du gerade sagen«, brummte Willy, »mit deinen Porzellanhändchen und den manikürten Nägeln.«

»Körperpflege hat noch keinem geschadet, Willy. Sollteste auch mal versuchen, bei Gelegenheit«, sagte Hannes.

Mit seinen dünnen, nassen Haaren, wie sie nur hutlose Zeitgenossen trugen, mit der rasierten Brust, die sich unter dem Hemd abzeichnete, mit den Storchenbeinchen und den engen Schlaghosen sah Hannes aus wie einer vom anderen Ufer. Das war er auch, ganz sicher war er das, was Willy kaum gekümmert hätte, würde der Kerl seine Unsicherheit nicht mit einem Schandmaul übertünchen und beim Fahren jede Geschwindigkeitsbegrenzung ignorieren.

Immerhin, während der halb- oder auch dreiviertelstündigen Fahrt zur Feier fiel kein weiteres Wort. An Dansenberg brausten sie vorbei, über die Breitenau und Queidersbach bis zur Neumühle, diesem entlegenen, an einem Abhang klebenden Ort im Speckbachtal.

Räuberdorf. Zigeunernest. Revolversiedlung. Diese Kolonie trug viele Namen. Und für Willy hatten sie alle ihre Berechtigung. Wer etwa den Waldweg nahm, musste wissen, worauf er sich einließ. Vor allem durfte er nicht unbewaffnet wandern, denn die Neumühler neigten zum kurzen Prozess wie die Banditen in düsteren Märchen aus uralten Zeiten. Im Schatten der Eichen lagen und standen sie, lauernd auf Tölpel, die aus Leichtsinn auf einen der sich zwischen den Bäumen windenden Pfade geraten waren und denen spätestens dann nichts mehr helfen konnte, nicht einmal der Warnruf des Eichelhähers. Ständig war in der Zeitung was zum Tumult im Wald zu finden, seit Jahren schon. Ebendarum war Willy zum Schleifer gestapft, sowie ihn die Firma vor Monaten zur Neumühle beordert hatte. Woche um Woche ließ er die Klingen seines Sackmessers schärfen, auf dass ihm keiner dieser Barackler was anhaben mochte, wenn er sich von Montag bis Samstag zu unchristlicher Stunde auf den Weg machte vom Bahnhof zur Baustelle, querwaldein durch Lichtungen und über Bäche, das Messer in der Tasche umklammernd.

Heute hatte er die Waffe zu Hause gelassen, denn der Anlass war so schön, dass Willy sich ausnahmsweise einverstanden gezeigt hatte, mit den Kollegen im Bulli zu fahren. Gab es schließlich nicht alle Tage, so ein Richtfest. Wer feste arbeiten könne, dürfe auch Feste feiern, das war das Erste, was Willy damals zu hören bekommen hatte, vor inzwischen auch schon wieder gut fünfundzwanzig Jahren, an seinem ersten Tag auf dem Bau. Was waren sie erstaunt gewesen, als dieser Koloss von einem Halberwachsenen die Schaufel in die Hand genommen und wild drauflosmalocht hatte. Er war kein Mann, der als Erster durch die Tür einen Raum betrat. Einem Streit ging er lieber aus dem Weg, was ihm hin und wieder mehr Scherereien eingebracht hatte, als wenn er den Konflikt gleich mit der Faust voran geklärt hätte. Bestenfalls schritt er ein, um wen aus den Klauen eines Prüglers zu befreien. Er konnte nicht sehen, wenn ein Mensch geschlagen wurde, und er griff dann nicht ein, weil er Mitleid oder gar Liebe empfand, sondern einfach, weil es ihm unerträglich war.

Willy hatte nicht bloß seine Rosi, nein, da waren auch die sieben Töchter: Ella, Trude, Sophie, Hanna, Gerda, Mira und Juli, die Älteste Jahrgang sechsundvierzig, die Jüngste sechsundsechzig geboren. Keine Kleinigkeit für einen Mann von vierundvierzig Jahren. Nie hatte Willy die Hand gegen Frau oder Kinder erhoben. Was man von Rosi nicht behaupten konnte. Wenn sie dem Alkohol zusprach, geriet sie in eine ihrer Phasen. Da war nix mit Verlässlichkeit. Einer hatte den Unterhalt zu sichern, und das war nun mal Willy. In den ersten Berufsjahren war er auf der Walz, danach arbeitete er tagsüber für die Firma und abends schwarz in der Umgebung der Stadt, wo die Bürgersleut sich am Fiskus vorbei ihre Häuschen bauen ließen. Anständig bleiben, das war Willy wichtig, aber wenn wer seine Hilfe brauchte oder er mit normaler Arbeit nicht über die Runden kam, nahm sogar er es mit dem Gesetz nicht mehr so genau. Vater oder Ernährer, er hatte wählen müssen. Beides zugleich gab es nur für die, die schon was vorzuweisen hatten, und da Willy den Hunger kannte, fiel die Wahl ihm gar nicht so schwer.

Zeitweise war er sich vorgekommen, als hätte er anstatt einer Familie einen Stall voller Hühner daheim, und erst als fast alle Mädchen ausgezogen und nur noch die beiden jüngsten übrig geblieben waren, da hatte Willy seine Zuneigung zu zeigen begonnen, er konzentrierte sie auf diese letzten drei weiblichen Wesen, für die er da sein würde, solange es eben nötig wäre. Mira, zehn Jahre jung, war scheu wie ein Reh, aber schlau wie eine Füchsin. Und Juliane, die Kleinste, die sie nur Juli riefen. Sie war mit ihren sieben Jahren frech wie ein Marder und im Kopf flink wie ein Wiesel. Die beiden wollte Willy ordentlich durchbringen, nachdem er bei den fünf anderen gescheitert war, schuldlos, aber kläglich. Alle hatten sie den Kontakt abgebrochen, keine von ihnen hatte eine Ausbildung oder einen vorzeigbaren Kerl. Nur Ella, die Älteste, hatte es richtig gemacht: sich einen Ingenieur geschnappt und ihn geheiratet, darauf war Willy stolz, auch wenn er kaum einmal ein Lebenszeichen empfing.

Dann war da noch seine Mutter. Wie viele Jahre hatte die mittlerweile hinter sich, zweiundsiebzig oder dreiundsiebzig? Zum Glück war sie noch auf Zack, gestählt von zwei Kriegen, noch dazu als Kommunistin, ihr machte keiner was vor. Ganz allein kam sie aber auch nicht mehr klar, da musste Willy in die Bresche springen, er hatte ihr vergangenen Sommer die kleine Wohnung in der Häberlestraße besorgt, unweit des Volksparks, dort ließ sie es sich gutgehen, das war ein gutbürgerliches Wohngebiet; doch ohne die zwanzig Mark, die er ihr jeden Monat aus seiner Lohntüte gab, säße sie auf der Straße.

Und dann war da die Arbeit, die Willy so liebte, wie man eine Frau liebt. Man kann nicht ohne sie und nicht richtig mit ihr und ist am Ende jeden Tag froh, sie zu haben. Und zum Richtfest, das hatte Willy sich vorgenommen, würde er sich heute die Zunge locker trinken, der größte Teil seines Werks auf der Neumühle war erledigt, sein Anteil am Gelingen des Rohbaus enorm, obwohl er zuvor noch nie an einem Schützenhaus mitgetan hatte.

Nach dem Hinaufkriechen ins Dorf passierte der VW Bulli einen kleinen Gottesacker, auf dem Holzkreuze aus der Erde ragten, viele schief, aber keines umgefallen, so als müssten sie sich allezeit gegen die Welt stemmen. Willy hatte mal gehört, von den vierhundertnochwas Einwohnern hier trügen mehr als hundert den Namen Flickinger.

Kein Mensch war an diesem Vormittag auf den engen Schotterstraßen unterwegs. Hütte reihte sich an Hütte. Bäume gab es nur ringsum. Über die Dorfmitte zog sich ein langer, mausgrauer Kasten mit quaderförmigem Türmchen, den Willy erst für eine KZ-Ruine gehalten hatte, ehe ihm das Kreuz am Eingangstor aufgefallen war. Wenn der Herrgott wüsste, dachte Willy, dass diese Halunken sich eine Kirche errichtet haben, womöglich noch zur Tarnung, dann würde er ihnen die eine oder andere Plage schicken. Zur Arbeit kam Willy nie auf diesem Weg, sondern von hinten durchs Geäst, am Bolzplatz, wo die Kriegsversehrten schon vor Sonnenaufgang pichelten und nach Schichtbeginn den Zimmerern beim Schuften zusahen. Ihre müden Augen starrten herüber, stundenlang rührte sich keiner von ihnen, so als hätten sie einfach zu sterben vergessen. Vor Wochen war Willy dazu übergegangen, allmorgendlich für jeden dieser Herumtreiber jeweils eine Dose Bier einzu-stecken.

Natürlich waren die armen Schlucker auch heute die Ersten, denen Willy begegnete, als er auf dem Richtfestplatz aus dem Wagen sprang. Vorn lud der Bierfahrer seinen Pritschenwagen aus, auf dem Dachstuhl wehten die rot-weißen Bänder des Richtkranzes. Der Polier trippelte um den Rohbau. Nach und nach kamen immer mehr Leute aus dem Wald, der Lärmpegel schwoll an, Willy stand mit einer Flasche Bier in der Hand an den Firmenlaster gelehnt, und schon bald war der planierte Teil des Platzes proppenvoll. Ein kleiner Kerl mit braunem Pilzkopf hatte den Grill schon angeschmissen, als der Polier auf dem Dachstuhl erschien. Ängstlich lächelnd stand er da, mit Stenz und Schlapphut, in schwarzer Hose und perlmuttbeknöpfter Weste über der Staude sah er aus wie eine Schießbudenfigur. Eisfahl im Gesicht, dem ging der Poppes auf Grundeis, so hatte Willy seinen Boss noch nicht erlebt, eine Ewigkeit sammelte der Mann sich, ehe er die Arme reckte.

»Liebe Kollegen, liebe Freunde, liebe Neumühler«, sprach er mit schwimmender Stimme zur stummen Masse, »bevor wir unseren Erfolg begießen wollen, lasst mich ein paar Worte des Dankes loswerden. Allen voran geht dieser an unseren Bauherrn Flickinger, der heute leider nicht anwesend sein kann, uns aber mit Gerstensaft und Grillfleisch versorgt hat.«

Verhaltener Applaus. Der Polier verhaspelte sich mehrmals, und nach ein paar Floskeln klang er auf einmal schmalzig, so als hätte er eine Dose Nivea-Creme ausgeleckt: »Essen und Trinken kosten nichts. Eine Bitte vom Bauherrn darf ich jedoch überbringen. Unten beim Grillmeister findet ihr eine Kasse, in die jeder hineinlegen mag, was er erübrigen kann, um dem neuen Schützenverein auf die Sprünge zu helfen. Nun lasst uns feiern. Mein Trunk sagt, das Haus ist geweiht und steht nun bis in alle Ewigkeit.«

Willy wandte den Blick nicht vom Dach ab, seine Füße waren bereit zum Sprint, falls der Chef gleich beim Runterklettern stürzen würde.

»Labbeduddel. Vor wem kackt der sich ins Hemd?«, sagte einer neben Willy.

»Ajo, hat Schiss vorm eigenen Bauherrn«, sagte Willy, und da erst fiel ihm auf, dass er die Stimme kannte. Er drehte den Kopf und sah in das vertraute Gesicht, das er in diesem Moment überall verortet hätte, im Puff oder im Knast oder in der Karibik, jedenfalls nicht auf der Neumühle beim Richtfest des ersten Schützenhauses im Ort.

»Na, alter Junge? Immer noch auf der Flucht vor der Sucht?«

»Was … wie …?«, stammelte Willy. »Was hast du hier verloren?«

»Begrüßt man so seinen alten Freund? Wo ist dein Anstand geblieben, mein lieber Willy? Freuste dich nicht, mich zu sehen?«

Es rauschte, dann fing eine Blaskapelle an zu spielen. Willy sah um sich. Kein Trompeter, nirgends. Dafür drehte sich neben dem Grillmeister eine vom grauen Tonarm betastete Platte auf dem Teller, das Gedudel beschallte den Platz auch ganz ohne einen Schalltrichter.

»Mal ehrlich jetzt«, sagte der Kerl, »wie wahrscheinlich ist es, in ’nem Nest wie Kaiserslautern ’nem alten Freund so lang nicht übern Weg zu laufen? Wahrscheinlich haste dich in ’nem Loch verkrochen, so sieht’s doch mal aus. Dafür haste dich proper gehalten, muss ich schon zugeben.«

Gönnerhaft schlug er Willy die flache Hand auf den Rücken, doch die Fassung kam so schnell nicht zurück. Immer mal wieder hatte er gehört, dass Horst mit dem Stempelschein durch die Stadt schlich oder sich mit Betrügereien über Wasser hielt, so gerüchteweise, viel drauf geben konnte man nicht. Und nun lächelte er ihn an, dieser kleine, untersetzte Typ mit dem zerfurchten Gesicht, der rotgesoffenen Nase, den dünnen Lippen, den drallen Wangen, der ewigen Batschkapp und der verblassten Jeansjacke, mitten auf der Neumühle.

»Komm, von drüben weht so ein schönes Düftchen her, ich muss was zwischen die Kiemen kriegen«, sagte Horst.

Beim Kauen des Fleisches betrachtete Willy seinen Freund aufmerksam, kopfschüttelnd. Wie lang war er Horst nicht begegnet? Er sah ihn an, dessen Mund sich öffnete, so weit, bis hinter den gelben Zähnen der dunkle Rachen sichtbar wurde, gieriger Schlund.

Gut und gerne zehn Jahre mochte es her sein, da hatte Willy den Horst zum Abendessen mitgebracht, wie so oft in jener Zeit. Nach Feierabend hatten sie sich ein paar Bierchen genehmigt in dieser Bar draußen am Bahnheim, und ordentlich angeschickert waren sie in froher Erwartung bei Rosi aufgetaucht, die sich nichts anmerken ließ, rauchend saß sie am Küchentisch neben den Freunden, die durch dick und dünn gegangen waren, seit Jahren schon, und als die beiden Teller Linsensuppe so leer geleckt waren, dass man sie wieder hätte in den Schrank stellen können, da gab Rosi keinen Nachschlag, sondern fing an mit ihren Fragen. Wo denn die Dankbarkeit bleibe. Warum sie sich ständig besaufen müssten. Wieso sie nicht mal sparen würden. Und wann Horst endlich seine Schulden bei Willy begleichen würde. Weil niemand antwortete, stand Rosi auf, nahm den Topf vom Herd, schüttete den Rest der Suppe in den Müllkübel und schlug mit dem Kochlöffel die Keramiklampe kaputt. Es dauerte danach eine ganze Weile, ehe Horst die Stille durchbrach: »Was hat ’n die hysterische Kuh bloß wieder?«

Als hätte sie darauf gewartet, plärrte Rosi drauflos. Wenn sie ihn noch einmal mit Horst sehe, nur noch ein einziges Mal, dann werde sie beide abstechen, jawohl, alle beide, und wie zum Beweis, dass das keine leere Drohung war, nahm sie das Küchenmesser aus der Schublade, woraufhin Horst die Jacke anzog, schief abwinkte und verschwand – auf Nimmerwiedersehen, da war sich Willy sicher gewesen, fälschlicherweise, wie sich nun herausstellte, und Willy wusste nicht, ob das gut war oder schlecht.

»Was treibt dich hierher, ausgerechnet heute?«, fragte er.

»Ach, du«, sagte Horst mit vollem Mund, »das ist alles rein geschäftlich, nix Besonderes.«

So, so. Das dachte Willy, aussprechen wollte er es nicht, das brauchte er auch nicht, Horsts blitzende Augen gaben ihm zu verstehen, dass die beiden sich schon richtig verstanden.

»Lief aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hab hier oben, ganz und gar nicht. Leider«, sagte Horst. »Die Furzbeutel denken, mit mir könnt man’s machen. Aber du kennst mich. So, und jetzt: zusehen und lernen!«

Horst biss in seine Frikadelle und schmatzte vielsagend. Sein Blick huschte umher, die Blasmusik aus der Konserve war vom Schunkelton zum Marschtakt gewechselt, die meisten Leute hatten schon nach einer halben Stunde einen sitzen. Die Musik verstummte, eine neue Platte wurde eingelegt, und Horst brüllte: »Wer von euch hat diese Frikadellen mitgebracht?«

Alle starrten ihn an.

»Hopp, raus mit der Sprache!«

Dem Grillmeister entglitt der Blick. Er legte die Zange weg, trat vor und verschränkte die Arme vor der Brust.

»Aha, das hätt ich mir ja denken können. Sag mal, stimmt das, was man sich hier erzählt?«

»Was erzählt man sich denn?«, fragte der Grillmeister mit überraschend hoher Stimme.

»Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber rumgesprochen hat es sich halt. Dass ihr Frikadellen aus Hundefleisch verteilt habt.«

Der Grillmeister verzog noch immer das Gesicht. »Wer behauptet so einen Dreck?«, rief er.

Hinter und neben ihm krempelten sie schon die Ärmel hoch.

»Ich jedenfalls nicht«, sagte Horst. »Da will jemand euren Ruf ruinieren. Was manche Menschen für Rindviecher sind, man will’s nicht glauben.«

Fast unmerklich nickte der Grillmeister, und schon kamen zwei kurz geschorene, kleiderschrankgroße Kerle näher. Binnen Sekunden hatte einer von ihnen Horst am Schlafittchen gepackt und auf Augenhöhe hochgezogen. Horst streckte den rechten Arm aus, zeigte auf einen drüben am Bolzplatz an seinem Bier nippenden Kerl und krächzte: »Hier, der Erhard, der hat mir’s gesagt«, und schon ließ der Kerl ihn los.

»Wisst ihr, was er noch gesagt hat vorhin? Der Pilzkopf am Grill, hat er gesagt, der ist so dunkel im Gesicht, weil er von Afrikanern abstammt.«

Mit Gebrüll stürzten sie auf das Bolzplatzwürstchen, sieben oder acht Mann, sie droschen auf ihn ein, der Ärmste winselte wie ein Hund, und als endlich auch der Grillmeister hinübergelaufen war, schnappte Horst sich die Kasse, drückte sie Willy in die Hand und schrie: »Lauf! Lauf um dein Leben! Und um meins!«

Willys Schockstarre währte nur Sekundenbruchteile. Unwesentlich länger dauerte es, bis die Neumühler die Verfolgungsjagd aufnahmen. Willy hetzte Horst hinterher, hinein in den Wald, die Kasse klingelte, das Gebrüll kam näher, die Hunde bellten, und schon hatte Willy die Nachlaufmusik aus dem Film Eine total, total verrückte Welt im Ohr, Jäger wie Gejagte rannten sich die Lungen aus dem Leib, und irgendwann zog Horst den lahmer werdenden Willy ins Gebüsch. Er hielt ihm den keuchenden Mund zu. Eine Laubwelle brandete raschelnd heran, als sei eine Stampede unterwegs im Pfälzerwald. Ewig blieben die beiden im Versteck. Es musste schon weit nach acht sein. Das Schweigen war unerträglich. In großen Schritten wurde es dunkel, als ob jemand das Licht heruntergedimmt hätte, wie das halt so war Anfang März, und bald schon wähnte sich Willy in einer Nacht ohne Morgen.

2

Willy sprang auf seinen Hocker an der Theke. Seit Horst ihn vor zehn Tagen hierherbestellt hatte, war die Goldmine auch seine Stammkneipe. Dabei wollte Willy so was eigentlich nicht mehr, er war fertig mit dem Mist, seit er vor drei Jahren drüben im Knerzje länger geblieben war und zu Hause seine Rosi mal wieder auf gepackten Koffern gesessen hatte, was sie als letzte Warnung verstanden wissen wollte, als allerletzte Warnung. Von einem Moment auf den nächsten hatte Willy nach Feierabend keine Spelunke mehr betreten, und Rosi sollte möglichst lange in dem Glauben bleiben, dass es noch immer so war.

»Mensch, Helga«, sagte Horst, »was stinkt das hier wieder. Schütt mir mal was von deinem Kloputzwasser übern Dez, mein Riechkolben muss sich erholen.«

Er konnte froh sein, dass er überhaupt noch was roch, wusste Willy, denn bei der letzten Keilerei hatten sie Horst die Nase zertrümmert. Den Mund durfte er nicht zu weit aufmachen, sonst würde er wieder schreien wie ein Kind, dieser Hasenfuß, und dafür fehlte Willy heute Abend der Nerv. Drei Tage war es her, da hatten sie Horst draußen auf dem Trottoir in die Mangel genommen. Dabei, hatte er behauptet, wollte er den Herren Gastarbeitern nur erklären, was sich in einer deutschen Schankstube gehört und was nicht. Im besten Fall nähmen sie ein paar Manieren mit in ihre Heimatländer, wenn sie irgendwann mal zurückgingen.

Mit dem Hemdsärmel wischte Horst die Asche-Bier-Brühe vor sich auf. Willy sah das Gesicht seines Freundes im Spiegel hinter der Bar. Ein paar Schoppengläser und Fuselflaschen standen ihm im Blickfeld. Düster war es hier drin, Helga liebte das, ihr konnte es gar nicht schummrig genug sein, und trotzdem erkannte Willy die Schwellungen in Horsts Visage, auf die viele hier neidisch waren, vor allem die Jüngeren, deren Gesichter immer gleich rot und blau anliefen, wenn ihnen jemand Saures gab. Horst dagegen umwehte die Aura eines Boxers aus einem Hollywoodfilm. In seiner Miene sahen die gewölbten Lippen, das zerschlagene Jochbein und die aufgetriebenen Augen aus wie geschminkt. Er mochte wehleidig sein, doch einstecken konnte er.

Die Goldmine war eine klassische Lauterer Eckkneipe. Über den Tischen lagen Häkeldeckchen, vor den Fenstern hingen vergilbte Gardinen, der nackte Tresen bestand aus einem langen und einem kurzen Holzbrett, hinter denen der Zapfhahn, Dutzende Gläser und eine Reihe gewisser Spirituosen ausgestellt waren. Die Wände hatte Wirtin Helga mit pfälzischen Landschaftsmalereien verziert, der Platz neben der Dartscheibe war für Fotos reserviert, die Jugendbildnisse ihrer Stammgäste zeigten. In einer der hinteren Ecken stand eine selten benutzte Jukebox, die zwei Amis vor Jahren hier reingeschleppt hatten. Dabei sah es überhaupt nicht amerikanisch aus, das Gerät; es war mit Holz furniert, Gelsenkirchener Barock.

Helga trug ihr Haar helmglatt. Erst seit einem Jahr, wie sie Willy verraten hatte, was der kaum glauben konnte, weil die Matte zu dieser Frau passte wie angegossen. Es war so ziemlich das Erste, was Willy seine neue Stammwirtin gefragt hatte, und sie schien nur darauf gewartet zu haben, ihre Frisurgeschichte erzählen zu können. Anfang zweiundsiebzig, sagte sie, habe Tony Marschall über die »Schöne Maid« gesungen, Helga habe ihn im Schwarz-Weiß-Gerät gesehen, das damals schon über dem Schnapsschrank gehangen hatte, und sie sei schockverliebt gewesen – aber nicht in Tony Marschall, sondern in dessen Frisur. Danach habe es keine drei Tage gedauert, da sei Helga bei ihrem Coiffeur aufgetaucht, vorn am Pfaffplatz. Tony Marschall in der Goldmine, also nicht im Fernsehen, sondern so richtig, direkt und in Farbe, das sei seitdem Helgas Traum.

Gerade aber war Zarah Leander dran: »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn«. Horst betrachtete die im Wasserglas tanzenden Kalkbröselchen und dachte ganz sicher wieder an Dora, die angeblich früher immer die Wände der Goldmine zum Wackeln gebracht hatte mit ihrer Zarah-Leander-Stimme. Hier waren sie einander zufällig begegnet, damals, am Tresen der knurrenden Helga, und hier hatte Dora den ultimativen Streit provoziert. Paar Wochen her. Willy war für diese Geschichte der erste Adressat, Horst spielte jeden Abend das Opfer. Das sei alles nicht mehr zu ertragen, habe Dora geschimpft, vor all den Leuten hier, sie brauche Luft zum Atmen. Man könne doch nicht ewig in so einer Kaschemme versacken, sie kriege schon Depressionen.

»Depressionen«, soll Horst gesagt haben, »sind was für die Reichen. Wir anderen müssen morgens früh raus.«

Da sei Dora verduftet, tagelang habe sie nichts von sich hören lassen, und bald wäre sie wohl wirklich fort, nicht mal für Kalle und Ottes interessiere sie sich noch besonders, wahrscheinlich müsse er bald allein mit den Jungs zurande kommen, und dazu jeden Morgen die Ungewissheit, ob er auf irgendeiner Baustelle gebraucht würde. Mit seinen vierzig Jahren sei er im besten Alter, da werde ihn doch wohl jemand einstellen können!

Willy schwieg, trank und sah sich um. Horst gab keine Ruhe.

»Wen muss ich bestechen, damit ich was zu saufen krieg? Noch ein Wässerchen!«

Helga griff unter die Theke, nahm einen Bierdeckel und schob ihre Lesebrille auf die Nase.

»Da haste ganz schön was angesammelt«, sagte sie, den Deckel zurückwerfend und Horst von dem Wein eingießend, den sie gerade aus der Flasche trank. Er holte aus und schlug Willy seine Hand auf den Rücken, was aussehen musste, als würde eine Ratte einen Kater ankumpeln.

»Weißte was, mein Bester«, sagte Horst, »man muss immer fröhlich bleiben, auch wenn das Leben einem keinen Grund dazu gibt. Fröhlich bleiben ist die halbe Miete. Glaub mir, das tut dir gut, da kannste monatelang von auswärts essen.«

Willy mochte die Maserung auf dem Holz des Tresens. Immer wenn Horst seine dollen fünf Minuten bekam, zog Willy mit seinen Fingern diese Maserung nach. Der Kerl fiel ihm gewaltig auf die Nerven, aber nach Hause wollte Willy auch noch nicht. Dort erwartete ihn nichts als die ewigen Vorhaltungen seiner Frau. Hätte sie besser mal einen erfolgreichen Mann geheiratet, so einen, der was auf Bildung hielt und nicht bloß mit Fleiß und Ausdauer zu beeindrucken versuchte. Die Kinder hätten in stilvollen Möbeln geschlafen und wohl kaum den Kontakt abgebrochen. Wahrscheinlich lag es weder an seinem Hang zu Überstunden noch an Rosis Trinkerei, sondern an der schmutzigen Bude in der Talstraße, in der sie hausten. Zwei Zimmer ohne Wohnungsklo, alle Wagners in einem Raum. Wenn Willy und Rosi mal so richtig für sich sein wollten, blieb ihnen nur eine Nacht im Hotel, für die er zuvor monatelang was vom Lohn beiseitelegen musste. Nicht dass es in letzter Zeit dazu gekommen wäre.

Um Punkt neun Uhr am Abend stellte Helga die Musik ab, schaltete den Fernseher ein und rief: »So, jetzt haltet mal die Backen!«

Auf der kleinen Mattscheibe war ein Mann zu sehen, der trug ein Vogelnest auf dem Kopf und lief auf einer riesigen Bühne hin und her. In einer Tour filmte die Kamera ihn von unten, den diamantbesetzten Anzug, den hochgestellten Riesenkragen, den breiten Gürtel, der alles zusammenhielt. Über der Bühne leuchtete gleich zweimal der Name des Mannes: Elvis.

»Was soll das denn?«, sagte Horst. »Schalt ab, das hält doch keiner aus.«

»Halt den Sabbel, sonst fliegst du raus«, zischte Helga, und das Schweigen der Männer gab ihr recht. Dabei hätte auch Willy gern abgeschaltet, wenn auch aus anderem Grund. Er mochte Elvis, aber das hier war zu viel. Selbstdemontage eines Weltstars. Sich nach einer Massenkarambolage auf die Autobahnbrücke zu stellen und die Unfallopfer zu begaffen, wäre Willy redlicher vorgekommen. Davon schienen die anderen aber nichts zu spüren. Lied für Lied lauschten die Saufbrüder, als sei das hier ein Gottesdienst. Als Elvis anfing, den größten Hit von Chuck Berry in sein Mikrofon zu nuscheln, hielt Willy es nicht mehr aus: »Mit dem stimmt was nicht, guck dir die Augen an, mit dem Kerl nimmt’s mal ein schlimmes Ende, da wett ich hundert Mark drauf.«

Helga sah ihn an, als hätte er ihr eine gescheuert.

»Ist doch wahr«, sagte Willy, doch Helga hob Zeige- und Mittelfinger, zwischen denen eine rauchende Ernte 23 hing, die sie zu lang nicht abgeascht hatte. Also blieb Willy ruhig, ließ den von der Stirn tropfenden Schweiß und das Wackeln mit dem Bein und das erschöpfte Stammeln über sich ergehen. Dann war das Konzert rum und die Glotze aus. Sofort ging das Gemurmel los, aus den Boxen kam wieder deutscher Schlager, und Helga rubbelte Gläser trocken.

»Das darf doch nicht wahr sein«, sagte Willy, »dass hier jeder einfach Verzählchers macht, als wäre nichts gewesen. Juckt euch das wirklich nicht, dass sich da einer vor unser aller Augen mit Drogen kaputtmacht?«

»Keine Ahnung, was du meinst«, lallte Horst, der sein auf ex geleertes Schoppenglas vor sich hin knallte.

Helga sorgte für Nachschub und sagte: »Was ist denn dabei, wenn wir ein bisschen schöne Musik hören. Interessiert mich nicht, was der Mann schluckt.«

»Na gut, dir ist das egal, von mir aus«, schimpfte Willy, der ob seines Laberdrangs erschrak und dennoch weitersprach, eben weil es mal gesagt werden musste. »Ich hab kleine Kinder. Wenn die das gerade daheim auf dem Sofa gesehen haben, wie die Leute diesem Haufen Elend zujubeln, dann wollen sie auch Drogen nehmen, Drogen bringen Erfolg, meinen die dann, so sind Kinder.«

Anstatt ihn ernst zu nehmen, fingen alle an zu lachen. Willy wollte schon verduften, da ging die Tür auf. Schlagartig verstummte das Spelunkengelächter, denn da standen drei baumlange Kerls im Windfang, jeder mit einem abgebrochenen Stuhlbein in der Hand. Ohne ein Wort zu verlieren, gingen zwei der Männer auf Horst zu und packten ihn, einer links und einer rechts. Der dritte hielt drohend das Stuhlbein hoch, und dann waren sie mit dem sich kein bisschen wehrenden Horst im Schlepptau auch schon wieder verschwunden. So schnell kann’s gehen, dachte Willy, der sein Kleingeld nahm und seine zehn Halbe passend zahlte.

3

Am Nachthimmel segelten die letzten Sterne, ehe sie hinter den Wolken verschwanden. Spät war es geworden. Das hatte er nun davon. Die Schufterei auf der Baustelle am Postgebäude vor dem Hauptbahnhof schlauchte ihn mehr, als er erwartet hatte. Aber Willy war froh, überhaupt noch dabei sein zu dürfen, nach dem Zores auf der Neumühle. Und überhaupt, die Arbeitslosigkeit bei Zimmerleuten stieg seit Jahren, offenbar hatte inzwischen jeder sein kleines Häuschen gebaut, und genug Geschäfte gab es in der Stadt auch, wenn man der Rheinpfalz glauben konnte. Bei Schmidbauer hatten sie gerade erst ein Dutzend entlassen, bei Bolzmann waren’s letztes Jahr noch mehr, was willste machen. Habbelrath kam noch ganz gut über die Runden, und Willy schätzten sie dort besonders, weil er ständig Überstunden machte, ohne zu murren. Seit sie den Akkordzuschlag abgeschafft hatten, machten sich einige einen schönen Lenz, aber nicht Willy. Morgens stand er früher auf dem Bau als alle anderen, und er zog die Cordweste erst aus, wenn die Männer schon beim Feierabendbier saßen.

Angst um seine Stellung hatte er im Moment keine, einstweilen brauchten sie ihn noch. Vierundvierzig war Willy, außer ein bisschen Rückenschmerzen hatte er nichts, gar nichts, er fühlte sich fit wie ein Dreißigjähriger. Doch die geringste Schwäche oder der kleinste Fehler genügten, ein paar verkantete Dübel, und sie würden sich irgendeinen jungen Dudderer suchen und einen guten Mann aufs Altenteil schieben, das kann schneller gehen, als du denkst, gerade hast du noch dein kühles Vormittagspils aufgeploppt, und plötzlich gehst du stempeln statt schaffen.

Willy hob die Nase, schnupperte gen Norden, Richtung Erzhütten, heimwärts, es roch nach Regen und Donner und Blitz. In den Bäumen raschelte es, der Himmel sah alt aus. Willy schob den Reißverschluss seines gewitterdunklen Mantels nach oben und zog seinen taubengrauen Hut tief ins Gesicht. Er fühlte sich nicht wie ein Prolet, der aus der Kneipe kam, eher wie ein Privatdetektiv bei einer Erkundung.

Raschen Schrittes durchquerte Willy den Kotten, das Arbeiterviertel, das sie bei den Fliegerangriffen im Jahr vierundvierzig komplett zerstört und nach dem Krieg wiederaufgebaut hatten. Hier kannte ihn jeder Zweite, mindestens, und in einer milden Nacht Mitte März lungerten die Arbeitslosen und Tunichtgute gern bis in die Puppen draußen herum, da grüßten sich entfernte Bekannte wie uralte Freunde, Willy stierte auf den Asphalt und ließ sich durch keinen noch so vertrauten Ruf beirren.

Bei der Alten Brücke konnte er sich die Krempe seines Hutes endlich wieder aus dem Sichtfeld schieben, denn der eine Teil der Barackler von der Berliner Straße war im Tiefschlaf, und der andere saß in den Destillen ringsum. Durch ein Wolkenloch brach der Mondschein und malte die Birkenblätter an. Da lag noch immer dieses Rasenstück, auf dem sie als Buben gesessen hatten, bis in die Nacht hatten sie Weidenpfeifen geschnitzt und Streiche ausgeheckt, den ganzen Sommer über war niemand in der Nachbarschaft vor ihnen sicher gewesen. Den Alten hatten sie als lästig gegolten, als Asoziale, jeder Weg und jeder Pfad, beinahe jeder Quadratmeter Boden hatte ihre Fußspuren getragen.

Willy sah den Jungen, der er mal war, Schlachtenlieder singend, auf dem Boden lümmelnd, Schläge und Wunden einsteckend, ohne nach dem Warum zu fragen. Er war der Junge, der im Frühjahr die von der Kälte der Eisheiligen überraschten Hummeln mit Zucker aufpäppelte, der im Sommer bis zwei oder drei Uhr nachts rücklings im Gestrüpp lag und im Herbst die Äpfel von den Bäumen pflückte und zwischen wirbelnden Blättern den Weg entlanglief, so energisch wie Fritz Walter im Betzenbergstadion hinter dem Ball her. Er war der Junge, der im Winter mit den Nachbarskindern die Fensterscheiben der Juden einwarf.

Die Wolken verschlangen den Mond, der Schimmer auf den Blättern verblich, Willy kehrte um, schnäuzte sich in eines seiner Stofftaschentücher und ging weiter seines Weges. Die paar Meter durch den Straßenlampendschungel bis zur Neubausiedlung im Pfeifertälchen mochte er besonders.

Regen fiel herab, die Tropfen schienen es nicht eilig zu haben. Willys Fingerspitzen glitten über akkurat gefertigte Gartenzäune. Längst hätte er Eigenheimbesitzer sein können, obwohl er nur ein einfacher Arbeiter war, jawohl, ein einfacher Arbeiter mit eigenem Haus hätte er sein können, wäre er bloß nicht so freigiebig gewesen mit seinem Geld.

Ich bin ein Donnermagnet, dachte er. Manche Leute ziehen Gewitter an. Saugen sie auf wie Katzen den Atem der Neugeborenen. Manche Menschen sind negativ gepolt, andere positiv. Manche glimmen im Dunkeln, andere verlöschen. Willy wusste, zu welcher Art er gehörte.

Ein alter Mann stand an seinem Eingangsgitter. Seine freundlichen Augen schimmerten groß und klar. Er nickte Willy zu, sagte: »Geht bald richtig los, was?« Willy lüpfte seinen Hut und machte sich schleunigst vom Acker.

Den Fischerrück und den Alberichsberg ließ er hinter sich, ohne irgendwem begegnet zu sein. Weit war es nun nicht mehr, ein paar hundert Meter bergauf zur Talstraße, an deren Anfang zwei breite, mehrstöckige Häuser mit Mietwohnungen standen, eine Enklave der Armen inmitten des großbürgerlichen Viertels auf den Erzhütten, der ältesten Stadtrandsiedlung von Kaiserslautern, wo sich seit Jahren nur noch Neureiche ihre Häuser bauen ließen, von Männern wie Willy, der an beinahe jedem Dach in dieser Ecke eigenhändig mitgewerkelt hatte. Früher, also ganz früher, im achtzehnten Jahrhundert, da erhielten die Anwohner ihren bis heute allen in der Stadt geläufigen Spitznamen: die Hütterer. Damals kamen die ersten Handwerksfamilien hier hoch, die Waldwirtschaft und das Erzbergwerk florierten. Anfang des neunzehnten Jahrhunderts war sogar Napoleon zu Besuch, drüben in der Rütschhofstraße. Später mussten die Hütterer sich Arbeit in den Fabriken der Stadt suchen, sie zogen weg und machten Platz für die, denen es an nichts fehlte. Da fühlten die Mieter der Talstraße sich wie die Unbeugsamen, die den Eindringlingen noch immer Widerstand leisteten.