Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ihre Liebe hat die Macht, ein Weltreich zu stürzen: Der historische Roman »Schwarze Frau vom Nil« von Bestseller-Autorin Brigitte Riebe als eBook bei dotbooks. Er ist der mächtigste Mann der Welt, verehrt und gefürchtet – für seine Liebe muss sie alles riskieren. 1000 v. Chr. im Alten Ägypten: Als die junge Sahti mitansehen muss, wie ihre Schwester einem grausamen Stammesritual zum Opfer fällt, flieht sie aus Angst vor einem ähnlichen Schicksal in die Nubische Wüste – nur um ägyptischen Soldaten in die Hände zu fallen, die sie in den königlichen Palast verschleppen. Dort muss sich die schöne schwarze Frau ihren Platz erst erobern, inmitten von Ränkespielen und tödlichen Intrigen. Ihr Leben am Hof wird noch gefährlicher, als der junge Pharao auf Sahti aufmerksam wird. Denn er scheint fest entschlossen, mit ihr an seiner Seite das Unmögliche zu wagen … Im Rausch der Sinne: Brigitte Riebe entführt uns in ihrem faszinierenden Ägyptenroman in eine Welt voller Exotik, gefährlicher Machtspiele und starker Frauen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. »Ein großer Frauenroman, der uns in die magische Atmosphäre eines geheimnisvollen, fernen Landes entführt.« Bücherschau Wien »Sahti, die ihre Stellung nutzt und ein Tabu bricht, ist im Geiste eine frühe Schwester von Waris Dirie.« Brigitte Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der große Ägypten-Roman »Schwarze Frau vom Nil« von Bestseller-Autorin Brigitte Riebe. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 646

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Er ist der mächtigste Mann der Welt, verehrt und gefürchtet – für seine Liebe muss sie alles riskieren. 1000 v. Chr. im Alten Ägypten: Als die junge Sahti mitansehen muss, wie ihre Schwester einem grausamen Stammesritual zum Opfer fällt, flieht sie aus Angst vor einem ähnlichen Schicksal in die Nubische Wüste – nur um ägyptischen Soldaten in die Hände zu fallen, die sie in den königlichen Palast verschleppen. Dort muss sich die schöne schwarze Frau ihren Platz erst erobern, inmitten von Ränkespielen und tödlichen Intrigen. Ihr Leben am Hof wird noch gefährlicher, als der junge Pharao auf Sahti aufmerksam wird. Denn er scheint fest entschlossen, mit ihr an seiner Seite das Unmögliche zu wagen …

Im Rausch der Sinne: Brigitte Riebe entführt uns in ihrem faszinierenden Ägyptenroman in eine Welt voller Exotik, gefährlicher Machtspiele und starker Frauen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.

»Ein großer Frauenroman, der uns in die magische Atmosphäre eines geheimnisvollen, fernen Landes entführt.« Bücherschau Wien

»Sahti, die ihre Stellung nutzt und ein Tabu bricht, ist im Geiste eine frühe Schwester von Waris Dirie.« Brigitte

Über die Autorin:

Brigitte Riebe, geboren 1953 in München, ist promovierte Historikerin und arbeitete viele Jahre als Verlagslektorin. 1990 entschloss sie sich schließlich, selbst Bücher zu schreiben, und veröffentlichte seitdem über 30 historische Romane und Krimis, mit denen sie regelmäßig auf den Bestseller-Listen vertreten ist. Heute lebt Brigitte Riebe mit ihrem Mann in München.

Brigitte Riebe veröffentlichte bei dotbooks auch ihre historischen Romane »Der Kuss des Anubis«, »Die Töchter von Granada«, »Pforten der Nacht« und »Liebe ist ein Kleid aus Feuer«.

Die Website der Autorin: www.brigitteriebe.com

***

eBook-Neuausgabe November 2018

Copyright © der Originalausgabe 2000 bei Droemersche Verlagsanstalt

Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

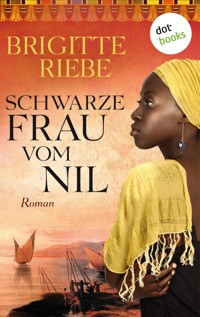

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock.com/Luba V Nel und einem Gemälde von Roberts

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)

ISBN 978-3-96148-336-5

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Schwarze Frau vom Nil« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Brigitte Riebe

Schwarze Frau vom Nil

Roman

dotbooks.

Zur Erinnerung an Ingrid und Anne

WER DEN BLICK AUF DIE SONNE RICHTET,DEM ERSCHLIESST SICH DAS WESENDER FINSTERNIS.

Totenbuch, Spruch 115

Prolog

Morgen werde ich sterben. Zu meinem eigenen Erstaunen bin ich gefasst, während ich diese Worte niederschreibe, ehe ich sie dem kleinen Skorpion vorlese, der als einziger Gefährte schon so lange das Verlies mit mir teilt. Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig; nicht einmal meine Hände zittern. Kein Kampf tobt hinter meiner Stirn, das Gehirn arbeitet gehorsam. Ich fürchte mich nicht, denn ich habe schon mehr als einen Tod erlebt, auch wenn es nun so aussieht, als würde dieser der längste, vielleicht sogar ein ewiger sein.

Aber wer weiß schon, wo die Sonne bei Nacht bleibt?

Wer kann sagen, wohin wir Menschen gehen auf unserer letzten Reise?

In der kurzen Morgendämmerung werden sie mit verhüllten Häuptern kommen, um mich in Fesseln zum Richtplatz zu schleppen, ganz so, wie sie für gewöhnlich mit Landesverrätern verfahren, bevor noch das neugeborene Sonnenkind zwischen den Schenkeln der Himmelsgöttin erscheint. Wenn die Barke dem Maul der Großen Schlange entronnen ist und die starken Arme des Gottes Schu das funkelnde Gestirn zum Himmel emporheben, gehört mein Leichnam bereits den Geiern.

Denn das ist es, was sie mit mir anstellen werden: meinen Körper in die stinkenden Abfallgruben werfen. Ohne Sarg, natürlich, ohne Mumienbinden oder gar Kanopenkrüge. Nicht einmal die Ochsenhaut, in der die Ärmsten der Armen hastig im Wüstensand verscharrt werden, ist mir vergönnt. Erst recht nicht ein machtvoller Vers aus dem Totenbuch, der mir den sicheren Weg ins Westland der Seligen weisen könnte:

Du schläfst, damit du aufwachst,du stirbst, damit du lebst.

Aber ich brauche ihre Zaubersprüche nicht, weder in Holz noch in Stein geritzt oder auf Papyrus geschrieben. Denn ich kenne sie alle. Kein einziger aus allen schier endlosen Listen ist mir entfallen.

Das Gedächtnis der Leute von Kemet dagegen erscheint mir kurz.

Allzu kurz.

Haben sie denn schon vergessen, dass ich einst Schreiberin im Lebenshaus war? Eine Eingeweihte ihrer Geheimnisse, die an Seele und Leib erfahren hat, was nur Auserwählte wissen dürfen?

Vielleicht hassen sie mich gerade deshalb.

Weil ich jahrelang inständig versucht habe, zu werden wie sie, ein Tropfen unter anderen in der unendlichen Weite des Meeres, unauffällig, ja beinahe unsichtbar. Erst als mich dieses verzweifelte Verlangen bis dicht an den Abgrund des Wahnsinns geführt hatte, als ich lernte zu hassen und das dunkle Wasser zu trinken, das die Lust an der Rache weckt, kam die Rettung im letzten Augenblick. Seitdem weiß ich, wer ich bin:

Löwin aus dem Südland.

Wahre Tochter Apedemaks.

Enkelin der Zauberin.

Spionin aus dem Bogenreich, die den Mann auf dem Thron Kemets liebt und immer lieben wird.

Sahti, die Kuschitin.

Eine Erkenntnis, die auch für mich vielschichtig und widersprüchlich ist – und mich beileibe nicht immer froh macht. Seitdem jedoch gibt es diese Ruhe in mir, eine stille Gewissheit, die mir allein gehört. Keiner kann sie mir nehmen, kein Richter, kein Henker, nicht einmal der Pharao. Niemand außer Nabu hat diese Ruhe je verstanden. Aber sie, meine schöne, stolze Stammesschwester, die sogar von mir lange Zeit verkannt wurde, ist mir ja bereits vorausgegangen in jenes rätselhafte Westreich der Seligen, aus dem noch kein Sterblicher jemals zurückkehrte.

Um meinetwegen ist mir nicht bange, und das ist ohne Falsch gesprochen, wenngleich von einer, die im ganzen Reich als abgefeimte Lügnerin gilt. Wenn ich jedoch tiefer in mich dringe, so gibt es sehr wohl Gedanken und Gefühle, die mein Herz bluten lassen. Mein Tod mag einigen, die meinen Weg gekreuzt haben, nützlich sein, manche haben ihn vermutlich herbeigesehnt, einzelne sogar gezielt und voller Hinterlist betrieben. Doch es gibt auch solche, für die der Abschied von mir unendlich schmerzvoll sein wird, Menschen, die mir alles waren, und es bleiben werden, selbst wenn mein Atem schon ausgesetzt hat. Nuya vor allem, meine kleine Tochter, keine zwei Jahre alt. Sie trägt den Namen meiner Mutter, die ich niemals gesehen und nach der ich mich ein Leben lang gesehnt habe. Nie wieder Nuyas weiche Haut kosen zu dürfen oder ihr helles Zwitschern zu hören, die drollige Sorgfalt, mit der sie die fremdartigen Laute nachplapperte, die ich ihr ins Ohr geflüstert habe, wenn wir allein waren und keiner uns zuhören konnte – welch grausame, welch unmenschliche Vorstellung!

Die Sorge um sie lässt mich die Nächte wach liegen. Alles würde ich darum geben, sie noch einmal zu sehen. Was wird mit ihr geschehen, wenn ich nicht mehr bin? Werfen die Verbrechen, derer man mich beschuldigt, auch Schatten auf sie? Oder erweist sich die Liebe ihres königlichen Vaters schließlich stärker als alles politische Kalkül?

Namiz dann, mein Freund aus dem fernen Kepni, der wie ein gütiger Schutzgeist seit dem Tag meiner Verschleppung über mich gewacht hat. Monde sind verstrichen, seit ich ihn zuletzt gesehen habe, viele Wochen, seitdem ein Wort über sein Schicksal in meine Abgeschiedenheit gedrungen ist. Er wurde gefangen genommen wie ich, so viel konnte ich ausfindig machen. Sonst nur tiefstes Schweigen. Keine Nachricht, kein Hinweis – nichts.

War er vielleicht imstande, sich klug und listenreich wie eh und je im letzten Augenblick zu retten, wofür ich täglich bete? Oder musste er meinetwegen jämmerlich zu Grunde gehen, weil er, der Fremde, mich, die Fremde, stets beschützt und gefördert hat?

Und schließlich Teti-Scheri, Stammmutter des Königshauses in Waset, umsichtige Freundin und kluge Staatslenkerin in einem: keine einsame Raubkatze wie die stolze Daya, die Großmutter meiner Kindheitstage, vielmehr eine elegante Gazelle, die stets die Witterung hält und blitzschnell treffsicher entscheidet, was zu geschehen hat. In ihrem trapezförmigen Gesicht mit den hohen Wangenknochen und der kräftigen Nase finde ich viele Züge meines geliebten Kamose wieder, des Pharaos, der mich schließlich zum Tode verurteilt hat, aus Angst, mich zu sehr zu lieben ...

Morgen werde ich sterben.

Die Barbarin, so nennen sie mich. Südländerin aus dem elenden Kusch. Verräterin aus Wawat.

Die Schwarze.

Sie wissen nichts, obwohl ich so viele Jahre unter ihnen gelebt habe. Sie müssen blind sein.

Überfällt mich Traurigkeit, so nisten sich graue Schatten auf meiner Haut ein; von Kummer und Sorgen wird alles stumpf, wie mit verschlungenen Linien aus Graphit übermalt. In glücklichen Zeiten aber, wenn mein Herz hell und strahlend war, vereinte meine Haut die Schattierungen von öligem Braun, vermischt mit leuchtendem Kupfer. Dunkles Gold, das schönste und kostbarste, wie es einzig und allein die Berge von Kusch nach harter Arbeit preisgeben, wie der Pharao, mein ungetreuer Geliebter, es stets gepriesen hat.

Damals, als er mich noch heiß begehrte.

Als ich ihm alles war und er bereit, für mich nicht nur die Krone zu opfern, sondern sein Leben.

Ehe Neid, Ehrgeiz und Hass das starke Band zwischen uns endgültig zerschnitten haben und ich ihm fremd wurde – eine böse, ränkevolle Zauberin, die er nicht mehr verstehen konnte oder verstehen wollte.

Dabei grenzt meine Heimat an seine Heimat, sind wir nicht Feinde, sondern Nachbarn seit Anbeginn: Kusch, das Goldland, ist die Schwester Kemets, aber kein fruchtbares Paradies, das der Nil alljährlich mitten im Sommer mit seinem Schlamm verschwenderisch beschenkt, sondern ein erbitterter Disput des ewigen Flusses mit der Wüste, die jederzeit bereit ist, sich zurückzuholen, was Menschenhand ihr so mühevoll abgerungen hat: Akazien mit fingerlangen Dornen und winzigen Blättern, Tamarisken, Henna- und Kapernsträucher, alle möglichen Kürbisfrüchte mit ihren so überaus wirksamen Kernen, die Erleichterung oder böses Leiden verursachen können, je nachdem, ob sie von heilkundigen oder verbrecherischen Händen verabreicht werden.

Und doch, was wäre das stolze Doppelreich von Lotos und Papyrus ohne die Schätze des Goldlands, mit denen es sich seit Tausenden von Jahren auf blutigen Kriegszügen und bei unzähligen räuberischen Expeditionen ganz nach Belieben bedient hat: edle Hölzer, Elfenbein, Weihrauch, Öle, Edelsteine, Felle, Straußenfedern, Rinder, Gold und Menschen? Was wäre der Pharao mit der weißen und der roten Krone ohne unsere Reichtümer, er, der für sich beansprucht, rechtmäßiger und einziger Sohn Gottes zu sein?

Fragen, die ohne Antwort bleiben werden.

Ähnlich den unzähligen Fragen, die ich der Daya stellte, als ich noch ein Kind war.

»Weißt du, wo das Ende der Wüste ist?«

Sie blickte hinaus in die Weite, kniff die Augen zusammen und schwieg zunächst eine Weile, so, wie ich es von ihr kannte. Es musste einiges geschehen, bis sie sich zu einem unbedachten Wort, einem raschen Satz hinreißen ließ. Ich rechnete schon damit, dass sie wieder einmal stumm bleiben würde, starrte auf meine schmutzigen Zehen und tat, als ließe mich das ganz und gar gleichgültig. Manchmal die einzige Möglichkeit, sie dennoch zum Reden zu bringen.

Schließlich bemerkte ich die Andeutung eines Lächelns. Ich schämte mich auf einmal, ertappt, weil sie meine kindliche List durchschaut hatte.

»Es gibt kein Ende«, sagte sie und widmete sich wieder der Zubereitung des schäumenden Minztees, bitter und süß zugleich wie unser Land, aus dem er stammt, der auf der Zunge brennt und den Magen wohltuend kühlt. »Und manche Fragen müssen, wie du weißt, erst gar nicht gestellt werden.« Noch immer trage ich diese Bilder in mir, die Frau mit dem weißen Haar und der dunklen Haut, tief über den Kupferkessel gebeugt, die Farben, Geräusche und Gerüche. Ich muss nicht einmal die Augen schließen, um alles vor mir erstehen zu lassen: jene unvergesslichen Morgen am Nil, die zarte Durchsichtigkeit des Himmels, das leise Beben der frischen Luft, wenn das Wasser des großen Flusses stillzustehen scheint und die Schöpfung sich Tag für Tag gänzlich erneuert.

Die Sonne, die mittags wie Feuer über dem Katarakt brennt, wenn der Horizont grenzenlos wirkt und unendlich. Der glitzernde Sand, der das Licht spiegelt und zu gleißender Glut anfacht. Am Ostufer die Berge, bis hart an den Fluss, abgesehen von dem schmalen Streifen fruchtbaren Ackerlandes, das alle nähren muss, schwarzpatinierter Fels, sepia-schuppiges Gestein, gemischt mit dem warmen Rot des Sandsteins. Im Westen bedrohlich nah die Wanderdünen, großen, gefährlichen Echsen gleich und safrangelb, ein Garten in Flammen, wie die Beduinen sagen.

Und dann die Abende, bevor die Dämmerung wie eine schwere Faust auf die Erde fällt. Wenn nur für Augenblicke die Farben so prall werden, dass alles, was die Hitze des Tages fahl und blass gemacht hat, voll und ganz lebendig wirkt. Schließlich die Kühle der Nächte, köstlich und prickelnd auf der Haut, während die Mondsichel wie eine silberne Barke herunterleuchtet und Mensch und Vieh sich unter dem Sternenhimmel zusammendrängen, Während überall an den Feuerstellen die alten Lieder gesungen werden, die Geschichten von Liebe, Gefahr und Tod ...

Morgen werde ich sterben.

Aber noch lebe ich. Noch kann ich meinen Atem spüren, der den Brustkorb hebt und senkt. Noch bleibt mir diese eine, letzte Nacht, um meine Arbeit zu vollenden.

Die Erforschung meines Gewissens liegt weit hinter mir. Über meine Lippen wird kein Schuldbekenntnis kommen, das nach dem Glauben der Leute von Kemet jeder Verstorbene in Gegenwart der Maat abzulegen hat, bevor sein Herz gewogen wird. Was sollte ich auch sagen angesichts ihrer Gebote, die mir wie blanker Hohn erscheinen, wenn ich die wechselvollen Stationen meines Lebens überdenke?

Ja, ich habe ihre Götter beleidigt und meine Götter dazu, nicht weil ich freveln wollte, sondern weil ich verwirrt war und nicht wusste, woran ich mich halten sollte.

Ich habe Ungerechtigkeiten begangen, weil ich zu hilflos und unerfahren war, um es besser zu machen.

Ich habe gestohlen, aus Not und Verzweiflung. Sonst wäre ich verhungert.

Ich bin gewalttätig gewesen, habe mich mit Händen und Füßen meiner Haut erwehrt, auch einem Priester gegenüber, der sein hohes Amt missbraucht hat.

Ich wollte die Wahrheit nicht hören, weil ich Angst hatte, sie nicht ertragen zu können, und habe gelogen und dabei andere und mich tief verletzt.

Ich war oft vorschnell mit meinem Urteil, was Kummer und Not über Menschen gebracht hat, die mich liebten und es gut mit mir meinten.

Ich war ein Mensch des Zorns, ein Vergehen, das ich heute am tiefsten bereue.

Ich habe Streit entfacht, Streit, der jetzt sogar die Sicherheit großer Reiche bedroht.

Ich habe den Mann einer anderen Frau begehrt und begehre ihn noch heute mit unverminderter Leidenschaft, denn er gehört zu mir, ist der Vater meiner Kinder, Fleisch von meinem Fleisch, mein inniglich Geliebter über den Tod hinaus. Ich habe sogar getötet, weil ich sonst selber einen qualvollen Tod erlitten hätte ...

Endlos, bis in alle Ewigkeiten könnte ich weiterfahren, um jedes einzelne ihrer Gebote mit einem Aufschrei zu bejahen. Nein, ich bin nicht rein, nicht rein, nicht rein!

Bin alles andere als eine Gerechte, die sich stolz ihrer Taten brüsten könnte, sondern eine Frau, die die eigenen Fehler nur allzu genau kennt.

Eine Fremde unter Fremden, die ihr letztes, größtes Geheimnis mit in den Tod nimmt, von dem bislang nicht einmal der Pharao etwas ahnt: ein Kind der Liebe, das sie niemals gebären wird.

Diesem Kind will ich die Himmelsgöttin Nut sein. Mein Leib sein Sarg, meine Arme die mächtigen Schwingen, meine Zunge die Schreiberin der Totenverse.

Für meine geliebte kleine Nuya und für dieses Kind, das seine große Schwester niemals kennen lernen wird, habe ich mein Leben aufgeschrieben. Ihnen beiden zuliebe lege ich Rechenschaft ab über all das, was geschehen ist – offen, ungeschönt, ohne Scham.

Ich bin beinahe am Ende der Niederschrift angelangt. Weniges nur muss noch ergänzt werden, damit alles seinen Sinn bekommt, und ich werde meine letzten zwölf Stunden nutzen, um dies zu vollbringen, stark und aufrecht wie bisher. Und wenn mich doch der Mut verlassen wollte während dieser vergangenen Monate, wenn dunkle Wolken mein Gemüt verdüsterten, die Falle der Furcht mich kleinmütig werden ließ oder ich in Gefahr geriet zu vertuschen, zu verheimlichen oder abzuschwächen, dann begannen meine Lippen das Gebet zu sprechen, das die Daya uns als Kinder gelehrt hat. Für jenes ungeborene Wesen, dem ich niemals das Leben schenken werde, und für meine Tochter, die ich unter Schmerzen geboren habe, spreche ich die heiligen Worte auch jetzt:

»Ich bete zu Dir, Apedemak, großer Gott, Löwe des Südens, der zu dem kommt, der ihn ruft. Der das Geheimnis trägt, verborgen an seinem Wesen, ohne dass er gesehen werde von irgendeinem Auge. Dass er ein Gefährte sei für Frauen und Männer, ohne dass er gehindert werde im Himmel und auf Erden. Der für alle Menschen Nahrung schafft. Der seinen Gluthauch gegen die Feinde schleudert. Der alles gegen ihn Gefrevelte bestraft. Der den Sitz für den bereitet, der ihm ergeben ist. Herr des Lebens, groß in Deinem Ansehen, Herrscher von Kunsch, zu Dir kommen die Könige und bitten um Deinen Beistand. Zu Dir erhebe auch ich in dieser letzten Nacht meine Stimme. Ich bitte Dich, steh Deiner Tochter Sahti bei ...«

ERSTE STUNDE:FLUSS DES LEBENS

Jeden Morgen ging sie hinunter zum Fluss wie all die Frauen und Mädchen, die im Dorf lebten, mit Ausnahme der Wöchnerinnen und derer, die gerade unter dem Bann des roten Mondes standen. Es waren jene klaren ersten Frühlingstage, die sie am meisten liebte, an denen die Frösche sich paarten und das frische Grün spross, das die Felder in Smaragde verwandelte; an denen die Luft ganz warm war, erfüllt vom Schwirren der Libellen und dem Rauschen der Wellen, die unablässig flussabwärts strebten. Wenig später schon würde das Land schwarz vor lauter Sonne sein, aber bereits jetzt waren die Steine glühend und der Duft der Wermutbüsche, die in dunklen Inseln dicht an dicht standen, schien überwältigend. Leicht berauscht begann sie meist loszurennen, noch ehe sie zu den Akazien kam, ohne auf die harten Gräser zu achten, bis sie endlich heftig atmend am Nilufer angelangt war. Sahti, mager und drahtig, hatte Sohlen hart wie Holz. Sie war wieselflink, ständig in Bewegung und um vieles neugieriger als die rundliche Ruju, ihre ältere Schwester, die sich folgsam verhielt und die niemals freiwillig zu weit von der weiblichen Schar weglief.

Sahti, allen anderen wie immer weit voraus, konnte es kaum erwarten, bis die Frauen endlich ihre bunten Gewänder abgelegt hatten und langsam ins Wasser wateten, eine geschützte Stelle an einer Biegung, wohin sich erfahrungsgemäß niemals Krokodile, gefährliche Fische oder andere Flussungetüme verirrten. Es ging ihr vor allem um die fast greifbare Gemeinsamkeit, die alle verband, stark wie körperliche Nähe, ein helles, warmes Gefühl, von dem sie niemals genug bekommen konnte. Den Mädchen, gleichaltrig oder ein paar Jahre jünger, schenkte sie wenig Beachtung, erst recht nicht den frechen kleinen Buben, die ihre Mütter ohnehin nur die ersten paar Lebensjahre begleiten durften, bevor sie zu den Männern kamen. Und auch die Alten interessierten sie wenig, die sich meist in unmittelbarer Ufernähe aufhielten und aufpassten, dass kein Fremder sie störte, offensichtlich damit zufrieden, sich im Seichten abzukühlen.

Natürlich war die Daya niemals unter ihnen. Die Großmutter wartete im Haus, das, um böse Geister abzulenken, ein mächtiges Rindergehörn krönte, bis die beiden Mädchen mit den Tonkrügen zurückkamen, in denen das Wasser lange kühl blieb. Wenn sie badete, dann nur allein, kurz bevor es dunkel wurde, ähnlich den wilden Tieren, die sich dem Nass nur nähern, sobald sie keinerlei Gefahr wittern. Schon früh hatte sie ihren Enkelinnen beigebracht, dass es sich nicht schickt, erwachsene Menschen unverhohlen anzustarren, erst recht nicht, wenn sie nackt waren und zudem mit ihrer Morgentoilette beschäftigt.

Aber trotz aller Mahnungen der Daya konnte Sahti sich einfach nicht satt sehen an all den Rundungen und schattigen Höhlungen. Es gab Körper, die glatt und dunkel waren, andere erinnerten sie an die Farbe reifer Datteln oder an das rötliche Kupfer, auf das die Abgesandten des Pharaos aus dem Norden so erpicht waren. Einige Frauen hatten hohe, schmale Nasen, andere eher runde Kuppen mit geblähten Flügeln; da waren schmale Münder, die energisch wirkten, und volle, weiche Lippen, die beim Lachen die bläulich tätowierte Innenseite entblößten, untrügliches Kennzeichen der Eheschließung.

Die Schönste von allen aber war Nabu, die Sahtis Vater Golo vor drei Sommern gefreit hatte. Dem Mädchen kam sie vor wie eine Königin. Keine war so groß und stolz, als berge ihr Körper ein Geheimnis, das er niemandem preisgab, keine hatte einen so schlanken Hals, so feste, volle Brüste. Nabus Augen waren nicht schwarz wie die der anderen, sondern von einem tiefen Honigbraun, und wenn sie lachte, schimmerten ihre Zähne weißer als Elfenbein. Außerdem verfiel sie niemals in den schlurfenden Gang der verheirateten Frauen, die immer wirkten, als drücke sie eine unsichtbare Last, sondern sie bewegte sich rasch und anmutig. An ihren Oberarmen trug sie zwei Schlangentätowierungen: Links schien das gefährliche Reptil zu schlafen, ein gleichmäßiges schmales Schmuckband, schöner als jeder goldene Reif. Rechts jedoch bäumte sich der Schlangenkopf auf, gefährlich und eindrucksvoll, als würde er im nächsten Augenblick schon sein tödliches Gift versprühen.

Nabu musste wahrlich nicht erst stundenlang in Rauch baden oder schwere Duftöle auftragen, um ihren Mann anzulocken! Sie brauchte auch kein Tierfett im Haar und erst recht keine Zauberkräuter, um deretwillen andere nachts heimlich zur Daya schlichen.

Kein Wunder, dass vom ersten Tag an, seitdem Golo sie ins Dorf geholt hatte, der gesamte Ort über sie tuschelte! Er schien wie verhext, hatte nur noch Augen für sie, die er nach offizieller Version allein deshalb zur Nebenfrau genommen hatte, um endlich die ersehnten Söhne zu zeugen, auf die er schon so lange vergebens wartete. Für Nachwuchs jedoch gab es bislang keinerlei Anzeichen. »Die Braut«, wie man Nabu mit spöttischem Unterton nun schon im dritten Jahr nannte, blieb unverändert schlank. Golo schien sich nicht darum zu scheren. Jede Nacht liege er ihr bei, berichtete man, manchmal sogar tagsüber, anstatt sich wie die anderen Männer um seine stattliche Rinderherde zu kümmern, bislang sein größter Stolz. Hewa, seine Hauptfrau, mit ihren tief liegenden, tragischen Augen in einem mürrischen Gesicht, die ihm eine weitere, zudem auch noch unscheinbare Tochter geboren hatte, rannte verzweifelt aus dem Haus, um dem ständigen Liebesgeflüster zu entgehen, und wurde dabei von Tag zu Tag noch hässlicher.

Nabu lachte, wenn sie solchen und ähnlichen Klatsch zu hören bekam, warf den Kopf in den Nacken, dass die schweren goldenen Ringe an ihren Ohren klirrten, und ging noch aufrechter umher, so sicher schien sie sich ihrer Sache zu sein.

Nur Sahti wusste, dass es auch eine andere, sehnsuchtsvolle Seite der Nebenfrau ihres Vaters gab. Sie hatte sehr wohl die verstohlenen Blicke Nabus bemerkt, wenn junge Mütter ihre Kinder im Fluss schwenkten, wenn sie behutsam deren Schulterblätter wuschen und die Köpfchen benetzten, ehe sie sich die Kleinen dann am Ufer für den Rückweg zum Dorf wieder auf den Rücken banden, und den Wasserkrug auf den Kopf setzten. Sie konnte sich sogar an den Augenblick erinnern, da Nabu sie unter Wasser berührt hatte, eine leichte, zarte Berührung, ganz anders als die gebieterischen Arme der Daya, und nachdem Sahti kurz gemeint hatte zu träumen, wusste sie inzwischen genau, dass es kein Traum gewesen war.

Seitdem hatte sie sich nicht nur fern von Nabu gehalten, sondern auch begonnen, sie zu hassen, beinahe so glühend, wie die Daya Nabu hassen musste, nicht nur, weil auch die junge Frau ganz offensichtlich die Kraft besaß zu heilen und zu töten, sondern weil sie bei Golo das Andenken an seine verstorbene Frau Nuya vollständig verdrängt hatte. Die Sehnsucht nach ihrer Mutter wuchs in Sahti so übermächtig, dass sie es oft kaum ertragen konnte. Noch erdrückender aber war die Schuld. Es gab nicht den geringsten Zweifel: Sahti hatte Nuyas Tod verursacht. Wäre sie nicht geboren worden, hätte ihre Mutter nicht sterben und Ruju nicht als Halbwaise aufwachsen müssen.

»Vergiss das niemals!«, flüsterten unsichtbare Stimmen, wenn Sahti nachts neben Ruju auf dem geflochtenen Bett lag und wieder einmal nicht einschlafen konnte. »Du und niemand anderer hat sie umgebracht. Das weiß jeder hier im Dorf. Deine Schwester natürlich auch. Und erst recht die Daya. Deine Mutter musste qualvoll zu Grunde gehen, damit du zur Welt kamst.«

Wie könnte sie das jemals vergessen?

Es half, wenn auch nur kurz, sich in die Wellen zu stürzen und den Kopf solange unter Wasser zu halten, bis die Luft knapp wurde und sie prustend wieder auftauchen musste. Es half, wenn sie sich, wieder am Ufer angelangt, ganz eng an Ruju schmiegte, die sich niemals ins tiefere Wasser hineinwagte. Und manchmal wurde es allein schon besser, wenn ihr die Schwester, ohne zu wissen, was sie bedrückte, das krause Haar zu unzähligen Zöpfchen flocht.

Heute jedoch war Sahti einsamer denn je.

Denn Ruju wurde gerade im Rauchbad gereinigt, eine Prozedur, die noch sechsmal wiederholt werden musste. Alles war längst für ihren großen Tag bereit. Die kreisrunde Palmenmatratze mit dem Loch in der Mitte ebenso wie das Amulett und der rote Brautschleier; die Hennapaste für die traditionelle Bemalung der Finger und Füße nicht minder wie das vorgeschriebene Räucherwerk und die knorrige Wurzel, der jedem, die sie erblickte, Schauer einjagte.

Und binnen sieben Tagen, sobald die Erde leiser atmete und unter dem schwarzen Mond das Dunkel wuchs, würde sie in der Hütte des Skorpions den wissenden Händen der alten Zauberin übergeben werden.

*

Es war bereits Abend, als die Soldaten des Pharaos das Fort von Abu Resi erreichten, vier Kompanien zu je vierzig Mann, bewaffnet mit Bogen, Schleuder, Wurfholz und Speer, dazu mehr als zwanzig Unteroffiziere, die ihrem Rang gemäß Lanze und Dolch trugen, befehligt von vier Offizieren. Die gesamte Expedition, besser ausgerüstet und mit rund zweihundert Eseln als Lastenträgern umfangreicher bestückt als seit Jahren, unterstand General Ipi, den der Juwelier Namiz als direkter Abgesandter des Pharaos begleitete. Die Stimmung in der Truppe war gereizt; eine lange und anstrengende Route über die westlichen Oasen, »die Straße der vierzig Tage«, wie sie von allen respektvoll genannt wurde, lag hinter den Männern. Ipi war auf diesen alten Karawanenweg verfallen, um den immer unverschämteren kuschitischen Flusspiraten auszuweichen, die in den letzten Jahren mehr als ein Schiff aus Kemet zum Kentern gebracht hatten. Trotz sorgfältiger Planung waren in den beiden letzten Tagen die Nahrungsmittel knapp geworden, und sogar das Wasser musste drastisch rationiert werden. Ipi hatte seine Leute dennoch unerbittlich zu strammem Marsch angetrieben. Jetzt sehnten sich die Soldaten vor allem nach Ruhe, und sie lechzten nach einem Fass Bier, am besten eines für jeden allein, sowie nach kräftigen, gut gewürzten Mahlzeiten, wie sie von zu Hause her gewohnt waren.

Doch die Festung bot alles andere als einen einladenden Anblick und hatte offenkundig eine Überholung dringend nötig. Zwar gab es noch immer den steilwandigen Hindernisgraben sowie einen vorgelagerten offenen Wehrgang, von dem aus jeder Angreifer mit Pfeil- und Steinhagel zu rechnen hatte. Zudem stand die Hauptmauer aus luftgetrockneten Nilschlammziegeln zusätzlich verstärkt mit Halfagrasmatten und Akazienstämmen zwischen den einzelnen Lagen unversehrt. Sie war höher gebaut als fünf übereinander aufgerichtete Männer und durchaus eindrucksvoll anzusehen mit all ihren Vorsprüngen und Türmen, Zinnen und Umgängen, die beste Sicht weit über das Land ermöglichten. Doch alles wirkte heruntergekommen, und man war bereits dabei, den Mauerfuß zusätzlich mit Bruchsteinen zu verstärken. Überall lagen verschieden große Brocken grauen Gerölls herum, was mehr als einen Soldaten stolpern ließ und zu deftigen Flüchen veranlasste.

Vor allem im Inneren gab es Grund zum Murren. Denn die Wachstuben, ganz zu schweigen von den Quartieren für die einfachen Soldaten, waren in jämmerlichem Zustand. Die Dächer vielfach löchrig, die Böden halb aufgeworfen, die Betten nur harte, verschmutzte Pritschen. Ähnliches galt für die Vorratsspeicher, die man nur mit gutem Willen als mäßig gefüllt bezeichnen konnte. Der General beschloss, den mitgebrachten Weizen – neben Fayencen, Stoffballen, Steingefäßen und einigen Weinfässern die übliche Tauschware – hier aufzubewahren. Am bedenklichsten jedoch war der Zustand des kleinen, der Göttin Isis und dem Horns-Kind geweihten Tempels, inzwischen nicht viel mehr als ein wüster Schutthaufen, den Ipi wie alles andere mit gerunzelter Stirn inspizierte. Selbst die überraschend reinlichen Wohnräume, die ihm der unsicher wirkende Festungskommandant Ameni ehrerbietig offerierte, konnten seinen wachsenden Unmut nicht besänftigen.

»So weit hat es also kommen müssen«, sagte er, während er sichtlich angewidert das einheimische Fladenbrot kostete und in dem Eintopf vor ihm vergeblich nach Fleischstückchen stocherte. »Dass brave Soldaten des Pharaos im elenden Kusch nichts als bloßes Gras zu fressen bekommen! Und das, obwohl die Gegend hier von Wild nur so strotzt. Ich werde eine große Jagd veranstalten müssen, damit meine Männer satt werden.«

Nicht einmal das frisch gebraute Bier aus grünen Feigen, das Ameni hastig hatte auftragen lassen, stimmte den General friedlicher. Er stieß den Krug beiseite, den sein Bursche ihm gebracht hatte, und begnügte sich demonstrativ mit Wasser. Dann fuhr er mit seinem Lamento fort: »Was waren das dagegen früher für glorreiche Zeiten! Kein Südländer durfte die Grenzstele bei Semna Richtung Norden überschreiten, weder zu Land noch zu Schiff, und ebenso wenig war es ihrem Vieh erlaubt. Unsere Festungen, vierzehn an der Zahl, die ihnen wie Knochen quer im Hals steckten, waren bis hinunter zum dritten Katarakt aneinander gereiht wie kostbare Perlen an einer Schnur, jede einzelne davon in tadellosem Zustand, dabei jedoch so geschickt angelegt, dass sie auch mit kleiner Besatzung sicher verteidigt werden konnte. Außerdem hätte ohnehin keiner der Barbaren gewagt, unsere Wälle zu erstürmen, nicht ein einziger! Stattdessen verrichteten sie ohne Murren, was wir von ihnen erwarteten: Sie wuschen in Demut Gold zu Ehren des großen Pharaos.«

»Du hast Recht, aber das liegt wirklich lange zurück«, besänftigte ihn der kleingewachsene Kommandant mit dem erschlafften Schmerbauch sorgenvoll. »Seit jedoch jene fremden Könige im Delta regieren und der göttliche Pharao notgedrungen auf Waset und den Süden Kemets beschränkt ist, haben wir große Schwierigkeiten. Denn der Herrscher von Kerma hat damit begonnen ...«

»Hüte deine Zunge!«, unterbrach Ipi ihn schneidend. »Es gibt nur einen einzigen, dem die Doppelkrone zusteht – und das ist unser geliebter Pharao Seqenenre-Tao, er möge leben, heil und gesund sein! Alle Länder sind unter seinen Sohlen. Die südlichen Grenzen reichen bis zum Horn der Erde, die nördlichen bis zu den Sumpflöchern. Die, von denen du sprichst, sind jenem so genannten Hirtenkönig in Hut-Waret untertan und nichts als unverschämte Eindringlinge, die unsere starken Arme eines nicht all zu fernen Tages ins Meer fegen werden, so viel ist schon jetzt gewiss. Es gilt nur den rechten Augenblick abzuwarten.« Geräuschvoll zog er die Nase hoch. »Dann wird sich ein Sturm gegen sie erheben, den sie und ihre verfluchten Nachkommen niemals vergessen werden.«

»Ich wette, sie würden sich zu Tode erschrecken, wenn sie dich so hören könnten!« Der Juwelier Namiz hatte seine Schüssel mit Appetit leer gegessen und ließ sich genüsslich bereits den dritten Becher Bier einschenken. Auf seiner hohen Stirn standen kleine Schweißperlen, und die klugen grünlichen Augen funkelten streitbar. »Gebe Amun, dass wir nur bald so weit wären! Denn ich befürchte, dass sie uns bis zu jenem segensreichen Tag noch jede Menge Schwierigkeiten bereiten werden.«

»Auf Dauer schlagen wir die Hyksos, das steht fest. Schließlich ist das mächtige Kemet schon mit ganz anderen Gegnern fertig geworden!« Ipi schnellte von seinem Sitz hoch. »Im übrigen mag ich solches Gerede nicht. Erst recht nicht von einem, dessen Wiege nicht einmal an den Ufern des Nil stand.«

Versonnen redete Namiz weiter, als habe er den General gar nicht gehört. »Heißt es nicht, sie besitzen Streitwagen, von Pferden gezogen und damit jedem Angreifer an Schnelligkeit und Beweglichkeit vielfach überlegen? Und führen messerscharfe Sichelschwerter und Äxte aus härtester kretischer Bronze geschmiedet, bestens dazu geeignet, einen Schädel im Nu zu spalten?«

Ipi machte eine ungehaltene Geste, als wolle er ihn endgültig zum Schweigen bringen.

Namiz aber ignorierte ihn abermals, indem er sich jetzt direkt an den Gastgeber wandte: »Stimmt es eigentlich, Ameni, dass sie mit den Anführern der Beduinen Kontakt aufgenommen haben?«

»Gut möglich. Ja, es ist sogar wahrscheinlich.« Der kleine Mann mit den sprechenden Händen, die niemals still halten konnten, nickte bekümmert. »Vielleicht werden diese Wüstenrebellen deshalb immer noch dreister. Neulich konnten wir vor der Mine einen ganzen Trupp von ihnen nur im letzten Augenblick abwehren. Sie hatten sich auf die Lauer gelegt, um unseren Goldtransport zu überfallen.«

»Und dann?«

»Sieben von ihnen haben wir erledigt, aber dabei sind auch drei meiner besten Leute gefallen. Männer, für die ich trotz der gespannten Lage hier in Abu Resi keinerlei Ersatz erhalten habe. Natürlich konnten wir das Gold schließlich hierher in das Fort bringen. Doch die Lage wird von Tag zu Tag unhaltbarer ...« Er begann zu hüsteln und seine Bewegungen bekamen damit erst recht etwas Fahriges. Schließlich fuhr er mit belegter Stimme fort: »Ich denke, mit einem nächsten Versuch müssen wir rechnen. Ihre verfluchten Späher haben das Eintreffen der Expedition bestimmt längst gemeldet und sie können es kaum erwarten, erneut zuzuschlagen.«

»Und wenn schon!« fuhr Ipi ihn an. »Wozu haben wir vier Kompanien gut ausgebildeter Soldaten bereitstehen? Ich würde es sogar begrüßen, wenn sie einen Überfall wagten, denn dann könnten wir ihnen demonstrieren, wie man in Kemet mit Aufrührern und Diebespack umzugehen pflegt.« In seiner Erregung griff er nun doch nach dem nächstbesten Bierkrug und leerte ihn. »Ich kann kaum erwarten, ihr Blut fließen zu sehen.«

»Was wohl der Pharao dazu sagen würde?« Namiz lächelte vielsagend. »In meiner Gegenwart hat der große Seqenenre mehrmals ausdrücklich betont, dass diese Expedition ohne den geringsten Zwischenfall verlaufen soll. Er verlässt sich darauf, dass all die Hölzer und Edelsteine, der Weihrauch und das Elfenbein Waset sicher und schnell erreichen. Und vor allem das kuschitische Gold, das er ausdrücklich unter, meine Verantwortung gestellt hat.«

Er genoss die Wirkung seiner Worte, bevor er gemächlich weiterfuhr.

»Und hat er nicht auch, wenn ich mich recht erinnere, von einer dringend notwendigen Erweiterung der königlichen Bogenschützengarde gesprochen? Dies allerdings wird sich nur schwerlich bewerkstelligen lassen, wenn wir hier im Goldland Krieg spielen, anstatt ihm geeignete Männer wohlbehalten an den Hof zu bringen, meinst du nicht auch?« Eine winzige Verbeugung in Richtung des Generals, die man nur als spöttisch bezeichnen konnte, auch wenn man nicht übelmeinend sein wollte.

Ipi wand sich stumm, Namiz jedoch war noch nicht am Ende angelangt.

»Aber genau deshalb hat der große Pharao ja auch keinen anderen als den Wedelträger zu seiner Rechten, den erfahrenen und geschätzten General Ipi zum Leiter der Expedition beauftragt, den Kommandanten der Bogentruppen Seiner Majestät, den Königlichen Gesandten im Fremdland ...«

»Ich kenne meine Titel«, fiel Ipi ihm ins Wort. »Und auf deine neunmalklugen Belehrungen kann ich verzichten. Niemand als ich weiß besser, was der rechtmäßige Herrscher beider Länder erwartet. Ich würde lieber mein Leben geben, als ihn zu enttäuschen.«

»Umso besser. Dann schlage ich vor, dass wir uns alle schlafen legen, um uns morgen früh unverzüglich unseren Aufgaben zu widmen.« Namiz erhob sich, überraschend geschmeidig für seine füllige Statur, und verließ den Speisesaal. Schon den ganzen Weg über hatte Ipi kein Hehl aus seiner Abneigung gegen den Mann mit der Hakennase gemacht, der ihm auf dem ganzen Marsch nicht ein einziges Mal eine Antwort schuldig geblieben war. Nun aber schlug diese Abneigung in offene Feindseligkeit um. Und wenn der Pharao zehn Mal einen Narren an diesem Ausländer gefressen hatte, der niemals, auch wenn er sich noch so anstrengte, einer aus Kemet werden würde – hier, im Feindesland inmitten dieser verschlagenen Kuschiten, würde er ihm zeigen, mit wem er es wirklich zu tun hatte.

»Noch bist du nicht Erster Vorsteher des Königlichen Schatzhauses, Mann aus Kepni«, zischte er ihm hinterher. »Und wenn es nach mir geht, wirst du es auch niemals werden.«

*

Die Nacht war die Tageszeit, die sie am meisten liebte. Und es war auch die Nacht, die sie zugleich inbrünstig hasste. Denn wenn es dunkel war, glaubte sie die Stimme ihrer Tochter zu hören, wenngleich sie genau wusste, dass es nur das Flüstern des Windes sein konnte, der Laut von Tieren oder das dumpfe Schlagen einer Trommel irgendwo im Dorf. Sobald ihre Augen nicht länger die Fülle des Lichts tranken, fiel alles wie ein Alptraum wieder auf sie zurück: Nuyas Wimmern, die auch am zweiten Tag nicht gebären konnte, ihr fast schon grotesk aufgetriebener Leib, in dem die Bewegungen des Kindes immer schwächer wurden, und all das Blut, als sie schließlich zum Messer greifen und sie aufschneiden musste, weil die Tochter es so und nicht anders verlangt hatte ...

Sterbend hatte Nuya sie, die Mutter, aufgefordert, ihr Ungeborenes zu retten, ohne sie zu schonen. Und sie hatte zitternd und unter Tränen schließlich getan, was die Tochter gewollt hatte. Seitdem waren beinahe neun Sommer verstrichen, und es wurde von Tag zu Tag schmerzlicher für sie, Sahti heranwachsen zu sehen, die ihrer Mutter immer ähnlicher wurde, die sich bewegte wie Nuya, die lachte wie Nuya, die so schnell wütend werden konnte, wie allein Nuya zornig geworden war, weil sie stets versucht hatte, ihren Kopf durchzusetzen – die ihr aber Nuya trotz allem nicht zurückbringen konnte.

Keiner ahnte, was in ihr vorging, schon gar nicht die beiden Enkelinnen, die sie bei sich aufzog, weil der Vater, der nur seine Weibergeschichten im Kopf hatte, dazu unfähig war. Es genügte, dass die Mädchen mutterlos aufwachsen mussten; Ruju und Sahti sollten nicht auch noch im verkommenen Haushalt einer verdrießlichen Hauptfrau und ihrer eitlen Nebenbuhlerin, die nicht wusste, was sich schickte, zu spüren bekommen, dass sie nur im Weg waren. Dafür würde sie sorgen, solange sie konnte.

Ihre kraftvoller, noch immer sehr aufrechter Körper war ungebeugt von der Last des Alters, das sich höchstens durch scharfe Stirnfalten und die schlohweißen Haare verriet. »Die Weiße Löwin«, flüsterten die Leute respektvoll, viele nicht ohne Angst, wenn sie mit wiegendem Schritt vorüberging, und schauten betreten zur Seite, als könnten sie ihrem Blick nicht standhalten. Alle hier wussten, dass sie eine mächtige Frau war, die Regen machen konnte, viele Krankheiten heilen und Beschwerden lindern, die dank ihrer geheimen Kräfte aber auch ebenso gut in der Lage war, Mensch und Tier großen Schaden zuzufügen.

Ja, nicht nur äußerlich glich sie einer Löwin mit ihrer kurzen, breiten Nase, den oftmals zornig oder verächtlich geblähten Flügeln, den vollen, am liebsten spöttisch verzogenen Lippen. Ihre Haut war tiefbraun, dunkler als die der meisten hiesigen Frauen. Aber das war nicht das einzige, was sie von den anderen unterschied. Es war ihr Wesen, halb scheu, halb misstrauisch, das es ihr von Anfang an schwer gemacht hatte, sich einzugliedern. Es lag ihr nicht, sich anzupassen und Freundschaften zu suchen, die doch nur wieder zerbrechen würden. Dazu kam ihr Wissen, Kenntnisse, wie sie nicht wenige Frauen in ihrer Heimat besaßen, die hier jedoch fast vergessen schienen. Man rief sie, wenn jemand krank war und wenn ein Kind geboren wurde. Man bedurfte ihres Messers, wenn es Zeit für die Mädchen wurde. Man erbat Liebestränke von ihr, aber auch Amulette, um sich böse Nachbarn vom Leib zu halten. Irgendwann nannte man sie Hebamme, Heilerin, schließlich Zauberin. Ihr wirklicher Name kam keinem im Dorf über die Lippen, und nachdem ihr Mann fortgelaufen war, gab es niemanden mehr, der sich noch an ihn erinnert hätte. Daya, geehrte Großmutter, sagten die Enkelinnen zu ihr, und bald schon hieß sie im ganzen Dorf so.

Freilich bedeutete das nicht, dass sie den anderen willkommener gewesen wäre. Nun mieden sie erst recht ihre Nähe, steckten die Köpfe zusammen, wenn sie ihr begegneten, und trauten sich nur im Schutz der Nacht zu ihrem hörnerbewehrte Haus, um Hilfe zu erbitten. Keiner wollte wissen, wer sie wirklich war; sie wohnte im Dorf, gehörte aber nicht dazu. Sie lebte unter ihnen, würde aber niemals eine von ihnen werden. Von tief aus dem Süden stamme sie, so raunte man sich zu, von dort, wo eine der gewaltigen Stromschnellen den großen Fluss unpassierbar mache. Sie sprach selten und höchstens in Andeutungen darüber.

»Was soll schon geschehen sein?«, sagte sie, wenn Sahti, ebenso neugierig wie Ruju, aber um vieles hartnäckiger, in sie drang. »Wie oft soll ich dir diese alte Geschichte denn noch erzählen? Ich wurde hierher geschleppt wie ein Stück Vieh und da bin ich noch heute.«

»Und weiter?« Die Augen des Kindes hingen an ihrem Blick, sprechend, beinahe so wissbegierig wie Nuyas Augen. Es war alles andere als einfach weiter zu erzählen, ohne die alten Bilder wieder übermächtig werden zu lassen, die ihr den Hals zuschnürten, aber schließlich gelang es ihr doch, genau im richtigen Ton, um die Kleine endlich zum Verstummen zu bringen: in einer wohl dosierten Mischung aus scheinbarer Langeweile und Reizbarkeit.

»Nichts weiter. Ich gebar vier Kinder. Die Jahre vergingen. Mein Mann verließ mich irgendwann, so wie die meisten Männer ihre Frauen eben verlassen, sobald sie genug von ihnen haben. Meine Söhne und Töchter starben. Und welche von euch beiden fegt jetzt das Haus?«

Der Löwe war ihr Totemtier, und sie bewahrte die im Wüstensand mumifizierte Pranke einer Löwin in einem Beutel aus Antilopenleder an einem geheimen Ort auf, den nur sie kannte.

Die Daya schob den Strohteppich zur Seite. Für fremde Blicke mochte die Wand aus ungebrannten Lehmziegeln aussehen wie jede andere in einem beliebigen Haus, ihre scharfen Augen jedoch entdeckten sofort die winzige Markierung in Brusthöhe, die sie selber angebracht hatte. Sie benutzte die Fingernägel, um den Putz wegzukratzen, und auf einmal löste sich der Quader wie von selbst. Sie wog den Beutel in der Hand, lange, ohne ihn zu öffnen. Die Kraft des Totems war auch so spürbar. Eine alte Melodie ertönte in ihrem Herzen, und ihre Lippen schürzten sich, um sie leise zu summen.

Unwillkürlich straffte sie sich. Sie war noch immer die einzige Frau weit und breit, die die Löwenkraft besaß, und nicht die andere, die Junge, Schöne, die sich hinter ihrem Rücken auf die Große Schlange berief und selber wie eine Schlange alle Männer um den Verstand brachte mit ihrem Gang, ihrem Lächeln, ihrem aufreizenden Hüfteschwenken.

Der Gedanke an Nabu ließ den Mund der Daya schmal werden. Mochte Golos Nebenfrau auch geschickte Hände haben, mochte sie Kräuter und Pflanzen kennen, mochte, wie die auffälligen Tätowierungen an ihren Armen eitel behaupteten, sogar die Macht vieler Häutungen mit ihr sein – die Daya hatte längst herausgefunden, mit welcher unsichtbaren Waffe sie Nabu einen Stich mitten ins Herz versetzen konnte. Es lag einzig und allein an der »Braut«, ob es schon bald oder erst später geschehen würde. Aber es war unausweichlich. Denn im Dorf war nicht genug Platz für sie beide. Eine musste gehen, und die Daya war sich ganz sicher, dass nicht sie es sein würde.

Noch immer summend, hängte sie sich das Totem um den Hals. Es tat gut, sein Gewicht zwischen den Brüsten zu spüren und die um vieles gewaltigere Kraft, die dahinter stand. Apedemak, der mächtige Löwengott, der sie von Anfang an beschützt und behütet hatte, war mit ihr, das vergaß sie niemals. Er hatte seinerzeit nicht zugelassen, dass sie mit all den anderen sterben musste. Das Gift aus zerquetschten Alraunenwurzeln und gestoßenen Mohnkapseln, das man ihr für den großen, den ewigen Schlaf verabreicht hatte, war zu schwach gewesen. Im allerletzten Augenblick, als schon alles verloren schien, hatte Apedemak sie gerettet, die einzige Überlebende zwischen Hunderten von Toten. Wie könnte sie ihm dafür nicht ewig dankbar sein, obwohl inzwischen so viele Jahre vergangen waren?

Abermals griff sie in ihr Versteck.

Da waren sie, die Ketten, die sie damals bei ihrer Flucht gestohlen hatte, anstatt sie im Grab des Herrschers zu belassen, die Ringe und Armbänder, die Reifen und das Diadem, alles aus schwerem Gold. Kein einziges Mal hatte sie den Schmuck bei Tag angelegt, aus Angst, ihre Herkunft zu verraten, und selbst jetzt, da niemand sie sehen konnte, kostete sie es Überwindung, dies zu tun.

Sie wagte es dennoch. Und für ein paar Augenblicke kamen die Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend zu ihr zurück, so stark und lebendig, als wäre nur ein Tag seitdem vergangen und nicht ein ganzes Leben.

Als nächstes war das Messer an der Reihe, ebenfalls ein kostbares Relikt der Vergangenheit, vielfach erprobt. Sichelförmig, aus schwarzem Obsidian. Im flackernden Licht der Ölkerzen lag es glatt in ihrer Hand, beinahe unschuldig. Ein kurzer Schauder durchfuhr sie, und plötzlich meinte sie einen Chor von Mädchen- und Frauenstimmen zu hören, der so laut, so qualvoll anschwoll, dass ihr die Ohren schmerzten.

Die Stille kam schnell zurück, beinahe abrupt.

Die Klinge schien auf ihrer Haut zu brennen. Hastig stopfte sie den Schmuck an seinen Platz zurück, mit Ausnahme von ein paar schmalen Goldreifen, die keinem auffallen würden. Das Messer versteckte sie in ihrem Gürtel. Erneut machte sie unsichtbar, was für unbefugte Augen verborgen bleiben musste.

Danach trat sie an das Lager der Mädchen.

Ruju schlief auf dem Rücken, die Arme wie ein Säugling sorglos nach oben gebeugt, und beanspruchte wie immer den größten Teil des Bettes. Ihre Züge waren entspannt, die Stirn trocken und glatt. Kein Schatten schien ihre Seele zu trüben, kein böser Traum sie zu quälen. Seit Tagen war sie schier übermütig vor der Freude, binnen kurzem endlich zur Frau zu werden, und sie genoss die Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wurde, die Geschenke, das Gefühl, einmal im Mittelpunkt zu stehen.

Ganz anders Sahti. Wie ein gespannter Bogen lag sie da, winzig und mager im Verhältnis zur lockeren Fülle der Schwester; ihr Blick unter den dünnen Lidern schien wie von unsichtbaren Feinden gejagt. Schweißnass seufzte sie ab und zu auf, und die alte Frau, von einer starken Gemütsbewegung erfasst, trat schnell nach draußen.

Die Glut in der geschützten Feuerstelle glomm purpurn; ein paar Scheite genügten, um die Flammen neuerlich anzufachen. Obwohl die Frühlingsnacht angenehm lau war und der Wind aus der Wüste kaum auffrischte, spürte die Daya erneut das innere Frösteln in allen Gliedern, wie schon so oft während der vergangenen Monde. War ihr Lebensfaden abgerollt? Rief Apedemak sie schon zu sich? Manchmal fühlte sie sich so müde, dass sie am liebsten schweigend liegen geblieben wäre, mit dem Gesicht zur Wand, versunken in ihren Erinnerungen und Träumen. Aber da war ja das Haus, da waren all die Kräuter und Tränke. Und schließlich war sie bislang noch jeden Morgen aufgestanden, um ihre Arbeit zu tun.

Denn wer, wenn nicht sie, würde sich sonst um die beiden Mädchen kümmern?

Sie sah zum Himmel empor. Der Mond war eine weißliche Sichel. In wenigen Tagen würde er schwarz und kraftvoll sein. Sie wusste, dass heute nicht die beste Zeit für das Knochenorakel war, aber sie fühlte sich zu ruhelos, konnte und wollte nicht länger warten. Sie nahm die alte Trommel, die schon ihrer Mutter gehört hatte, und begann sie leise zu schlagen, anfangs in einem langsamen Rhythmus, der sich allmählich steigerte, bis sich schließlich der Einlass vor ihr auftat in jene andere, dunkle Welt der Geister.

»Holt mich!«, flüsterte sie. »Kommt auf mich! Reitet mich! Lasst mich nicht länger warten!«

Ein Schütteln erfasste ihren Körper. Immer heftiger trommelte sie, immer stärker wurde das Zittern, während das Feuer vor ihr abermals zur Glut herunterbrannte. Mit einer einzigen Bewegung warf sie schließlich die eigens dafür vorbereiteten Rinderknochen hinein und jagte schon einen Lidschlag später wieder die Trommel wie eine wilde Reiterin. Jetzt war sie da, die drängende Frage in ihrem Inneren, die sie um keinen Preis laut aussprechen durfte.

Inzwischen nur noch leise schlagend, starrte sie auf die Risse und Sprünge, die die Flämmchen in die Knochen leckten, und erschrak, während ihre Stirnader vor Anspannung anschwoll.

Gefahr. Große Gefahr. Nichts bleibt so, wie es ist. Und du bist machtlos, kannst nichts dagegen tun, außer dich ins Unvermeidliche zu fügen.

Sie fuhr hoch aus tiefer Trance, als sie das Geräusch leichter Schritte neben sich vernahm, vermochte sich aber nur mit großer Anstrengung zu bewegen. Traurigkeit hatte sich ihrer bemächtigt, dunkel, schier erdrückend lastete sie auf ihr wie ein schwerer, feuchter Mantel.

»Sahti?«

Das Mädchen schien sie nicht wirklich zu hören, obwohl es beim Klang der vertrauten Stimme den Kopf in ihre Richtung gedreht hatte. Es war nicht das erste Mal, dass sie ihre Enkelin schlafend draußen umherwandern antraf, aber in dieser speziellen Nacht schien es ihr bedeutungsvoller als bislang.

»Sahti? Ich bin's, die Daya! Was machst du hier draußen mitten in der Nacht?«

Die Augen öffneten sich, schauten blicklos durch sie hindurch. Wer rief da? Wer befahl den Geist so machtvoll zu sich, dass man gehorchen musste?

Jeder Schritt bereitete der alten Frau große Mühe. Dennoch kam sie langsam näher und näher. Allerdings hütete sie sich, das Kind ein drittes Mal laut anzusprechen, aus Furcht, seine Seele könne dann womöglich Schwierigkeiten bekommen, sicher und heil in den Körper zurückzufinden. Deshalb hob die Daya die Kleine auf, was sie ohne Widerstand geschehen ließ, und trug sie kurzerhand ins Haus zurück.

*

Die Mine von Sarras lag unweit des großen Flusses, nicht mehr als einen halben Tagesmarsch von Abu Resi entfernt. Aus diesem Grund war hier wohl auch niemals ein richtiges Goldgräberdorf entstanden, sondern es gab nur ein paar niedrige runde Hütten aus Bruchsteinen, gerade zum Übernachten geeignet, sowie eine Kochstelle im Freien, die mit verblichenen Palmwedeln behelfsmäßig überdacht war. Die Arbeit in den offenen Gräben, wo das Erz zunächst mit Feuer zermürbt und anschließend mit dem Felsen herausgemeißelt wurde, war mühsam und hart. Selbst in früheren Zeiten, als die Herrschaft des Pharaos noch schwerer auf Kusch gelastet hatte, war es äußerst anstrengend gewesen, Minenarbeiter zu finden, die den Strapazen dauerhaft gewachsen waren, dazu aber auch noch den gewünschten Ertrag einfuhren. Nun jedoch, da Kemet in zwei Reiche gespalten war, erschien dies nahezu aussichtslos.

Namiz, schwitzend inmitten dieser trostlosen Umgebung, war zum ersten Mal seit der Abreise aus Waset richtig verzagt. Er trug nicht nur den eckigen Schurz wie die Soldaten, sondern auch ein weites Leinenhemd, das ihm jetzt allerdings am Körper klebte, gehalten von einem breiten, metallbeschlagenen Ledergürtel, der unangenehm scheuerte. Durst quälte ihn, sein sandfarbenes Haar war feucht vor Hitze, und nach der Fahrt auf dem schwankenden Boot, das ihn schließlich als einzigen Fahrgast ans Ufer gespuckt hatte, fühlte er sich noch immer ein bisschen schwindelig. Vor allem jedoch schien ihm jede nur denkbare Lösung seines Problems in immer unerreichbarere Fernen gerückt.

Der Streit zwischen ihm und Ipi war schnell und heftig entbrannt. Nach zwei schier endlosen Tagen, die er im Fort mit dem Wiegen des Goldstaubes verbracht hatte, war er abends ungewohnt wortkarg zum Essen erschienen. Der General dagegen, dessen Soldaten bereits eine große Rinderherde zusammengetrieben hatten, hatte sich seiner Taten gebrüstet.

»Fast vierhundert Stück Vieh«, sagte er stolz. »Dazu vierzig Elefantenzähne und stolze siebzig Kidet Weihrauch. Ich denke, der allmächtige Seqenenre wird zufrieden sein, zumal wir bald auch noch die notwendige Menge Straußenfedern zusammenhaben. Um die Rekrutierung neuer Bogenschützen kümmere ich mich persönlich. Mir sind da unten im Dorf ein paar kräftige Südländer zu Gesicht gekommen, die ich demnächst eingehend inspizieren möchte.«

Eine halb anerkennende Geste in Richtung des Kommandanten.

»Erfreulicherweise macht der Schiffsbau gute Fortschritte. Die meisten Boote liegen bereits zum Austrocknen in der Werft, Kabinen wie Käfige sind fertig. Zwar steht uns Schemu bevor, aber wenn der Nil nicht allzu wenig Wasser führt, können wir uns bei dieser Trockenheit mit einigem Glück trotzdem den Rückmarsch durch die Wüste ersparen, abgesehen von der Kompanie, die das restliche Vieh treibt.«

»Vorausgesetzt, wir müssen nicht monate- oder gar jahrelang hier ausharren.« Namiz starrte trübsinnig vor sich hin. »Was soll das denn wieder heißen?«

»Dass bis zu dem vom Pharao festgesetzten Abgabemaß volle sechshundert Deben Gold fehlen. Vierzehnhundert habe ich gewogen, nicht mehr und nicht weniger. Seqenenre erwartet aber zweitausend. Und bis die dem Stein entrungen sind, das kann dauern – es sei denn, man hat ein Heer gut geschulter Minenarbeiter zur Verfügung.«

»Ameni!«

Der Festungskommandant versuchte sich noch kleiner zu machen. »Ich habe wirklich getan, was ich konnte, General«, sagte er. »Das musst du mir glauben! Allein der Schiffsbau hat so gut wie alle vorhandenen Kräfte verschlungen. Außerdem musste ich mich persönlich um die gewünschten Edelsteine kümmern – alles andere als eine Kleinigkeit. Sechshundert Deben Karneol, achthundert Amazonit, fünfhundert Türkis und zweitausend Malachit liegen bereit. Und der Amethyst, nicht mehr und nicht weniger als eintausendfünfhundert Deben, wird ab morgen aus unserem Zwischenlager hergebracht. Schwieriger ist es allerdings mit dem roten Jaspis; die große Lieferung aus dem Süden steht leider noch immer aus.«

Ameni hatte heftig zu schwitzen begonnen, was ihn offenbar selber am meisten zu stören schien. Immer wieder rieb er sich mit einem Tuch die glänzende Stirn.

»Und um nun auf das Gold zu sprechen zu kommen, also bei dieser gewaltigen Menge, ich meine, so ganz ohne Verstärkung und dann auch noch unter diesen schwierigen Umständen – das war schlicht und einfach unmöglich ...«

»Ein Wort, das ich gar nicht kenne! Wieso hast du nicht längst Bescheid gegeben, wenn du nicht weiter weißt?«, fragte Ipi wütend.

»Ich habe es ja versucht. Mehr als einmal. Aber du hast mich nie ausreden lassen.«

»Darauf komme ich später noch. Wage bloß nicht, mich noch ein zweites Mal zum Narren zu halten!«

Ipi reckte sich zu seiner ganzen Größe. Er hätte ein eindrucksvoller Mann sein können, hoch gewachsen, mit muskulösen Armen und Beinen und einem breiten, männlichen Gesicht, wäre da nicht die mehrfach gebrochene und krumm wieder zusammengewachsene Nase gewesen, die ihn verschlagen aussehen ließ. Er verdankte diese Deformation einer jugendlichen Rauferei und hatte vergeblich die besten Ärzte im ganzen Land konsultiert, um diesen Makel loszuwerden.

»Aber ich wollte doch nur ...«

»Gut, dass ich jetzt die Angelegenheit in die Hand nehme. Und eines ist sicher: Wir werden das fehlende Gold bekommen, und wenn wir es ihnen mit unseren Peitschen aus den Rippen treiben müssen. Mit zwei Kompanien vor ihren Rattenlöchern arbeiten diese Kuschiten sicherlich um einiges effektiver.«

»Unsinn! Gold ist nun mal kein Saft, der sich so einfach aus dem Gestein melken ließe wie Milch aus einem prallen Kuheuter«, meldete Namiz sich zu Wort, der blass geworden war, ein Anzeichen dafür, wie zornig er war. »Diese Schlägel zu handhaben ist alles andere als ein Kinderspiel. Man braucht dafür nicht nur genügend Arbeiter, sondern auch besonders kräftige mit einigem Geschick.«

»Und wenn schon! Mein Befehl gilt. Und zwar für alle.«

»Abermals Unsinn! Für das Gold bin allein ich zuständig. Deshalb werde ich bei der Mine nach dem Rechten sehen, und zwar allein, und falls nötig mit den Kuschiten hart verhandeln. Auf meine Weise. Und niemand kommt mir dazwischen, verstanden?«

So entschieden der Juwelier aufgetreten war, jetzt unter einer sengenden Nachmittagssonne, die alles fahl und verdörrt aussehen ließ, wäre es ihm nicht unlieb gewesen, die Verantwortung mit anderen zu teilen. Der Pharao konnte nobel und ausgesprochen großzügig sein, solange man ihm ehrerbietig die Dienste erwies, die er erwartete. Seqenenre-Tao war aber auch imstande, sich von einem Augenblick zum anderen in einen wutschnaubenden Despoten zu verwandeln, der weder Freundschaft noch Loyalität kannte. Namiz hatte während seiner Zeit am Hof schon mehr Untertanen als genug erlebt, denen dieser plötzliche Umschwung äußerst schlecht bekommen war. Und was für die Leute aus Kemet zutraf, galt erst recht für einen Fremden, der, eifersüchtig beäugt von der gesamten einheimischen Juwelierzunft, seinen Wohlstand und seine Stellung ausschließlich dem königlichen Wohlwollen verdankte. Er schauderte, wäre liebend gern umgekehrt. Die Aussicht auf einen unbefristeten Aufenthalt in den feuchten Kerkern der Insel Abu jedoch trieb ihn schließlich zum Weitergehen.

Alles wie ausgestorben. Nur unter einem zerfetzten Stoffsegel fand er ein paar dunkle Gestalten an den Steinmörsern, wo sie das Erz mühsam zerkleinerten. Sie arbeiteten mit abgestoßenen Einhandschlägeln aus Dolerit, wie er schon vermutet hatte. Nicht zum ersten Mal dachte er darüber nach, um wie viel wirksamer Werkzeuge aus Bronze oder einem noch härteren Metall sein müssten. An die zwei Hand voll anderer Kuschiten waren an den Drehmühlen zugange, in den die Brocken zu mehlartigem Staub zerrieben wurden. Die Waschanlage, ein wenig tiefer in unmittelbarer Flussnähe gelegen, stand verwaist; die breiten, schräg nach unten abfallenden Steinbretter waren rissig ausgetrocknet und augenscheinlich schon eine ganze Weile unbenutzt. Verblichene Schaffelle lagen im Sand, über die man das aufgeschäumte Quarzmehl goss, damit die schweren Goldflitter in den unteren Faserlagen hängen blieben. Eine uralte Methode, wie sie auch in Kemet angewandt wurde, und über die Namiz schon seit langem grübelte, wie sie verbessert und verfeinert werden könnte.

Unschlüssig, wie er weiter vorgehen solle, wandte er sich schon in Richtung der Arbeiter, als sein Blick auf eine windzerzauste Tamariske fiel. Mit dem Rücken an den Stamm gelehnt, saß dort ein Mann, der auf den Fluss starrte.

Namiz näherte sich langsam, dann ließ er sich dem Mann gegenüber auf den staubigen Boden nieder.

Ein stolzes, dunkles Gesicht, streng, ohne die Spur eines Lächelns, das den Juwelier an all die anderen Beduinen erinnerte, denen sie unterwegs begegnet waren. Das Alter oder ein hartes, entbehrungsreiches Leben hatten ins Gesicht des Mannes tiefe Furchen eingegraben. Er besaß nur noch ein Auge, die andere Höhle war vernarbt und wohl schon seit langer Zeit leer. Auf den unzähligen Reisen seines Lebens hatte Namiz erfahren, dass Blinde den Sehenden oftmals überlegen sind, weil sie beizeiten die Kunst erlernen müssen, nicht nur ihr Augenlicht, sondern auch die anderen Sinne klug einzusetzen. Vielleicht traf ein Teil dieser Einsicht auch für die Einäugigen zu.

Beide Männer schwiegen. Da war nur der Wind, der in den Zweigen raschelte. Sand wirbelte auf, nebelartige Wölkchen trieben über den Boden dahin. Es war nur ein Augenblick, aber schon schien alles fahler, wie in gelblichen Dunst getaucht, der die Konturen verwischte.

Namiz rieb sich die Augen. Ein paar dieser lästigen Körnchen ließen sie tränen. »Mich beschäftigen ein paar Fragen«, begann er schließlich und wog jedes Wort sorgfältig ab. Der kuschitische Dialekt kam flüssig über seine Lippen; er konnte sich in mindestens einem halben Dutzend Sprachen verständigen und hatte keinerlei Schwierigkeiten, weitere schnell zu erlernen. »Fragen, deren Beantwortung mir einiges wert sein würde. Und du scheinst mir genau der Richtige dafür.«

Keinerlei Erwiderung.

Er hatte auch keine erwartet. Namiz ließ eine ganze Weile verstreichen, ohne sich zu bewegen. Mit Fayence und billigem Steinzeug würde er diesen Mann nicht zum Sprechen bringen, soviel war gewiss. Zum Glück aber trug er etwas, bei sich, was die Zunge des Alten womöglich lösen konnte. Er zog einen Dolch aus dem Gürtel und legte ihn mit einer beiläufigen Geste vor sein Gegenüber. Eine schöne Arbeit, silbergetrieben, und eine wertvolle Erinnerung an seine geliebte Heimatstadt Kepni. Als junger Mann war Namiz von zu Hause geflohen, und schon lange gab er sich nicht mehr der Illusion hin, jemals wieder dorthin zurückkehren zu können.

Er zwang sich, jetzt nicht länger daran zu denken. Ebenso wenig wie an das, was Ipi sagen oder tun würde, sollte er jemals von diesem seltsamen Handel hier erfahren.

»Wieso arbeiten nur so wenige Männer hier? Weil die Leute von Kusch behaupten, Gold zu fördern sei, als lasse man seine Mutter, die Erde, bluten? Oder liegt es vielleicht an dem harten Minenalltag? Verlangen sie etwa etwas, was der Festungskommandant ihnen verweigert?« Er war mit seinen Mutmaßungen am Ende. »Du kannst ganz offen mit mir sprechen. Kein Mensch wird jemals von unserer Unterhaltung erfahren.«

Wieder passierte lange nichts, bis sein Gegenüber den Dolch endlich berührte, vorsichtig, als sei er ein gefährliches Reptil. Sein Körper blieb unbewegt, die Finger jedoch begannen das Metall zu liebkosen.

»Wie ein schleichendes Fieber ist der Sand gekommen.« Die Stimme klang rau, lange nicht mehr benutzt. »Nicht stürmisch, zunächst eher sanft. Sandkörner häuften sich an Wänden und Mauern, wuchsen an zu Beulen. So war es schon oft gewesen, und die Menschen dachten, es würde nicht schlimmer werden als sonst auch. Doch das Fieber verschlimmerte sich. Der Wind blies beharrlich, und die Sandbuckel schwollen wie gärender Teig. Denn diesmal kam der Wind aus dem Süden.«

»Aus dem Süden«, wiederholte Namiz bedächtig.

Wie zur Bestätigung frischte der Wind auf; jetzt waren es breite Schleier, in denen goldfarbener Sand über die Landschaft wanderte. Namiz wandte sein Gesicht ab und bekam trotzdem ein paar nadelscharfe Stiche ab.

»Ja, ganz richtig. Von nun an bläst der Wind immer aus dem Süden, verstehst du?« Inzwischen hielt die Rechte des Mannes den Dolch fest umklammert. Ihn schien der Sand nicht zu stören. Seine Miene blieb unbewegt.