4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Festa Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

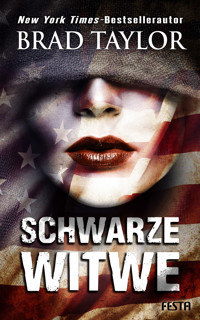

In Südostasien gerät ein Virus, das einen Großteil der Weltbevölkerung auslöschen könnte, in die falschen Hände. Unterdessen versucht Pike Logan trotz aller Widerstände Knuckles aus einem thailändischen Gefängnis zu befreien. Dabei kommt er eher durch Zufall einem iranischen General auf die Spur, der einen gewaltigen Anschlag plant. Für das Selbstmordattentat ist eine junge Tschetschenin vorgesehen, eine sogenannte Schwarze Witwe. Um Rache für ihr trauriges Schicksal zu nehmen, hat sich die Frau dem bewaffneten Kampf für ihr Volk angeschlossen – nicht ahnend, dass sie von den Terroristen eigentlich nur für deren Ziele missbraucht wird. Wird es Pike Logan und seiner Taskforce gelingen, die Schwarze Witwe aufzuhalten? Und können sie den Feind in den eigenen Reihen aufspüren? Non-Stop-Action an globalen Krisenherden. John Lescroart: »Auf einem Level mit Jason Bourne, Jack Reacher und Jack Bauer.« Booklist: »Es gibt viele Romane über die Special Forces, aber die von Taylor zählen eindeutig zu den besten.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 576

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Aus dem Amerikanischen von Alexander Amberg

Impressum

Die amerikanische Originalausgabe The Widow’s Strike

erschien 2013 im Verlag Dutton.

Copyright © 2013 by Brad Taylor

Copyright © dieser Ausgabe 2021 by Festa Verlag, Leipzig

Veröffentlicht mit Erlaubnis von Dutton, ein Unternehmen der

Penguin Publishing Group/Penguin Random House LLC.

Titelbild: Arndt Drechsler-Zakrzewski

Alle Rechte vorbehalten, auch die der vollständigen oder

auszugsweisen Reproduktion, gleich welcher Form.

eISBN 978-3-86552-921-3

www.Festa-Verlag.de

www.Festa-Action.de

Für Taz, dafür, dass er unseren Way of Life schützt

Eine größere Liebe hat niemand,

als wer sein Leben für seine Freunde gibt.

In der gesamten Geschichte der Menschheit konnte kein menschliches Eingreifen je eine Pandemie stoppen, sobald sie einmal ausgebrochen war …

Dr. Margaret Chan, Vertreterin der WHO, Generaldirektorin für den Bereich Grippe-Pandemie

Wir erkannten, dass … die Information an die Öffentlichkeit gelangen wird. Aber … wenn wir die Veröffentlichung dieser speziellen Information hinauszögern, die jemanden in die Lage versetzen würde, das Virus zu rekonstruieren und etwas Ruchloses zu tun, und sei es auch nur eine Zeit lang, wäre das eine gute Sache.

Professor Paul Keim, Vorsitzender des Nationalen Wissenschaftsbeirats der USA für Biosicherheit, darüber, weshalb er empfahl, die Forschung zum genetisch veränderten H5N1-Virus zu zensieren

Indem es den Sprung [auf den Menschen] schaffte, erfüllte das Virus zwei von drei Bedingungen für eine Pandemie. Es war neu – niemand war ihm je ausgesetzt, darum war auch niemand immun – und es hatte unter Beweis gestellt, dass es Menschen infizieren konnte. Nun musste es nur noch zeigen, dass es sich auch weiterverbreiten konnte.

Alan Sipress, The Fatal Strain: On the Trail of Avian Flu and the Coming Pandemic – Der tödliche Stamm: Über den Pfad der Vogelgrippe und die bevorstehende Pandemie

1

Der Meinung des biologisch-technischen Assistenten zufolge sagte das Schild an der Tür bereits alles. WARNUNG: BIOHAZARD LEVEL IV – BIOLOGISCHE SCHUTZSTUFE IV – H5N1-FORSCHUNG IM GANG. Es sah ziemlich offiziell aus, das allgemeingültige Zeichen für eine biologische Gefährdung, gefolgt von einer Reihe von Vorsichtsmaßnahmen, die seine Autorität kundtaten. Doch das Schild hing ein bisschen schief, das Klebeband, das es an Ort und Stelle hielt, verlor in der feuchten Luft an Haftfähigkeit. Anzeichen für die nicht ganz so perfekte Arbeit, die hinter dieser Tür geleistet wurde.

Es braucht mehr als bloß ein Schild, um eine Einrichtung der Stufe IV zu schaffen. Zum wiederholten Mal spielte der BTA mit dem Gedanken, jemandem zu erzählen, was hier vorging. Vielleicht ließe sich so eine Tragödie vermeiden. Aber dabei war ihm klar, dass er es nicht tun würde. Die Bezahlung war einfach zu gut, und es gab nun mal keinen anderen Ort für diese Forschungen.

In ganz Singapur gab es nur ein einziges Labor der biologischen Schutzstufe IV. Es gehörte der Regierung, genauer: der Defence Science Organisation, der Agentur für nationale Verteidigungsforschung. Auf keinen Fall wollte sein Brötchengeber die dabeihaben. Da stand zu viel Profit auf dem Spiel. Ganz zu schweigen von der Bürokratie, die das mit sich brachte.

Er checkte am Computer ein, um den Beginn seiner Arbeitszeit zu registrieren, und drängte sich in den Vorraum, wo er das alte Schild in einem Rahmen an der Wand sah: BIOHAZARD LEVEL III – so war dieses Labor eingestuft, Schutzstufe III, bevor sie mit einem neuen Schild und etwas Klebeband die Schutzstufe erhöhten. Er wartete, bis sich die Außentür schloss, betrat das Labor, das um diese Zeit noch leer war, und setzte seinen Weg fort, durch einen weiteren doppeltürigen Vorraum ins Labor für Tierversuche.

Ohne auf den großen Käfig im rückwärtigen Bereich des Raumes zu achten, in dem es von Frettchen nur so wimmelte, ging er geradewegs auf zwei Isolationsboxen zu. Bevor er überhaupt an der ersten ankam, sah er bereits durch das Sicherheitsglas, dass der Impfstoff nicht gewirkt hatte. Das Frettchen lag auf der Seite, ein klein wenig Blut sickerte ihm aus Augen und Nase. Golf 16 hatte genauso lange gelebt wie Golf 1 bis 15, das hieß ungefähr vier Tage. Drei Tage gesund und einen ganzen Tag lang voller Todesqualen, ehe sein Körper versagte.

Er wandte seine Aufmerksamkeit der anderen Box zu und stellte überrascht fest, dass das Frettchen an der Scheibe schnüffelte und geduldig darauf wartete zu spielen.

Die Tür hinter ihm wurde geöffnet. »Noch ein Weibchen hat überlebt, was?«, hörte er eine Stimme in seinem Rücken. »Ein ganz schöner Schlag für die Theorie vom schwachen Geschlecht.«

Er lächelte seine Kollegin an, wusste, dass ihr insgeheim die Tatsache gefiel, dass alle Männchen verreckten, ganz egal was die Wissenschaftler anstellten. »Dir auch einen guten Morgen, Chandra. Und es muss sich erst noch zeigen, ob der Impfstoff wirkt oder ob sie bloß ein symptomloser Träger ist wie die anderen. Gleich holen wir uns die Probe von Golf 16. Hilf mir erst mal mit Sandy 8 hier.«

Den Sandys im Haus erging es besser als den Golfs. Sieben von ursprünglich acht hatten überlebt, nachdem man ihnen den Impfstoff injiziert hatte. Aber damit war ihr Leben trotzdem verwirkt. Das Serum verhinderte zwar, dass das Virus sie auffraß. Aber es produzierte nicht die Antikörper, die notwendig waren, um es zu vernichten. Letzten Endes war das Resultat ein biologischer Waffenstillstand. Das Virus lebte in seinem Wirt weiter, ohne ihn anzugreifen, wartete aber geduldig darauf, dass er es auf ein anderes Opfer übertrug. Das hieß, die ersten sieben Sandys wanderten ebenfalls in den Verbrennungsofen, nicht anders als die ersten 15 Golfs.

Erneut zwängte er sich in die OP-Handschuhe, bereits sein drittes Paar, während seine Kollegin die Haube mit dem Atemschutzgerät überzog. Nachdem er seine ebenfalls aufgesetzt hatte, öffnete sie das obere Scharnier der Isolationsbox, griff hinein und packte das Frettchen am Genick. Mit der anderen Hand hielt sie das Tier weiter unten am Rückgrat fest.

Ehe das Tierchen kribbelig werden konnte, entnahm er mit einer Spritze ein wenig Blut. Als die Nadel eindrang, zappelte es heftig, entwand sich Chandras Griff. Ruckartig rissen beide die Hände aus der Box zurück, er verlor die Spritze, während Chandra den Deckel zuschlug, damit Sandy 8 nicht entkommen konnte.

Unter dem Atemschutzgerät schnappte der BTA nach Luft, spürte, wie ihm der Schweiß übers Gesicht rann. Die Umluft ließ seine Haut feucht werden. Er lehnte sich an die Box. »Mann, ich mag sie lieber, wenn sie tot sind. Wir brauchen ausgefeiltere Isolationskäfige. Biosicherheitskammern, die auf so was ausgelegt sind, nicht solche Behelfslösungen hier. Eine richtige Ausstattung für diese Arbeit.«

Chandra war kreideweiß.

»Was hast du?«

Sie wich an die Tür zurück.

Sein erster Gedanke war, dass sie wohl gebissen wurde, und er wusste, welche Folgen das hatte. Er hob die Hände, um sie zu beruhigen. Um sie davon abzuhalten, kopflos aus der Sperrzone zu laufen. Dann fiel sein Blick auf die Spritze, die von seinem linken Handrücken baumelte. Ein schwaches Rinnsal Blut war zu sehen.

Drei Tage später kamen die ersten Symptome. Lediglich Kopfschmerzen. Ein Blick in den Spiegel zeigte ihm, dass seine Augen blutunterlaufen waren. Das Weiße war von roten Linien durchzogen. Vor lauter Angst krampfte sich ihm der Magen zusammen, er wünschte, es wäre bloßer Zufall. Doch er wusste, dass er so gut wie tot war.

In seinem Quarantäne-Zimmer verabreichten sie ihm gewaltige Mengen an Tamiflu in dem Versuch, den Fortgang aufzuhalten. Ebenso wie die Schwestern, die ihm fieberhaft intravenöse Injektionen verpassten, begriff er, dass es vergeblich war. Das Virus war gentechnisch verändert, darauf programmiert, Tamiflu zu widerstehen, und seiner Natur getreu fuhr es einfach fort, seinen Körper von innen heraus zu zerstören, ließ seine Zellen platzen, um sich in rasender Eile zu reproduzieren.

An Tag vier wurde er künstlich beatmet. Alle möglichen Medikamente wurden ihm eingeflößt, um den Ansturm einzudämmen. Er lief blau an, weil er keine Luft mehr bekam. Seine Haut war fast durchsichtig, seine Lippen sahen aus, als ernährte er sich ausschließlich von Wassereis.

Er schaffte es bis Tag fünf, bevor ihm das Blut aus Nase und Augen lief. Sein Körper ertrank in den Ausscheidungsprodukten der Schlacht, die in seinem Innern tobte.

Ärzte aus dem Labor in Überdruck-Schutzanzügen wichen ihm nicht von der Seite, doch sie konnten fast nichts für ihn tun. Die große Grippe-Pandemie von 1918 war fast 100 Jahre her, damals war die Existenz von Viren noch unbekannt. Doch die Ärzte des Labors waren genauso machtlos wie ihre Vorgänger. Angesichts dessen, was das moderne medizinische Wissen ihnen half, hätten sie ihm ebenso gut Blutegel ansetzen können.

An Tag sechs um 4:36 Uhr Ortszeit hörte sein Herz auf zu schlagen. Der Leichnam verblieb noch für weitere 18 Stunden im Quarantäne-Zimmer, während seine Arbeitgeber überlegten, was sie mit ihm anstellen sollten. Unterdessen tobte das Virus in seinem Innern, verzweifelt bemüht, einen neuen Wirt zu finden.

Um 22:30 Uhr betraten drei Männer den Raum, ausstaffiert, als planten sie einen Spaziergang auf der Mondoberfläche. Einer von ihnen trug eine Rolle dicke Kunststofffolie, die beiden anderen Akku-Knochensägen.

Um ein Uhr Ortszeit schoben sie seinen Körper in frettchengroßen Stücken in den Verbrennungsofen.

Um acht Uhr erhielten Golf 17 und Sandy 9 ihre Impfung.

2

Ganz in Schwarz gekleidet, verschmolz der Mann völlig mit dem Mauerwerk. Sollte jemand aufmerksam genug sein, nach oben zu blicken und genauer hinzusehen, würde man ihn entdecken. Aber er machte sich keine Sorgen, dass dieser Nachtwächter das ohne Anlass tun könnte. Wenn er sich bewegte, war es aus. Darum blieb der Mann einfach oben auf der Mauer liegen und wartete ab.

Der Posten setzte seinen Weg fort, war bereits außer Sicht, doch seine Schritte hallten auf den Pflastersteinen wider. Der Mann blickte auf seine Armbanduhr, wartete, bis das Geräusch der Schritte vom endlosen Gehupe des Bangkoker Verkehrs übertönt wurde.

Noch sieben Minuten, um hineinzugelangen.

Er zog das geknotete Seil hoch, legte den Wurfanker auf die andere Seite der Wand. Ohne ein Geräusch blieben die gummierten Haken an der Kante haften. Er ließ das Seil an der ihm zugewandten Seite fallen, rollte sich ab und kam auf dem weichen Gras fünf Meter tiefer auf.

Geduckt verharrte er an der Stelle, an der er gelandet war, rührte keinen Muskel. Jeden Sinn angespannt, wartete er auf eine Unterbrechung im Rhythmus der Nacht. Er sah keine Bewegung, hörte nichts außer dem Verkehr von der Luk Luang Road. Überzeugt, dass er sicher war, erhob er sich langsam, um sich zurechtzufinden.

Schon bei vier verschiedenen Gelegenheiten war er auf dem Gelände gewesen, allerdings jedes Mal bei Tageslicht. Bei offiziellen Anlässen war er durch das Eingangstor gekommen. Bei Nacht sah es ein bisschen anders aus, wenn man eine Außenmauer zwischen zwei Gebäuden überwand.

Nachdem der Mann sich orientiert hatte, machte er einen Schritt, dann erwachte sein Ohrstöpsel zum Leben. »Stehen bleiben! Rühr dich nicht vom Fleck, Knuckles! Vier Mann kommen über den Rasen, sie gehen auf das Eingangstor zu.«

Knuckles wich zwischen die Sträucher zurück. Was zum Teufel hatten diese Kerle um die Zeit noch hier zu arbeiten? Seine Uhr sagte ihm, dass ihm noch fünf Minuten blieben, ehe ein weiterer Posten auf diesem Weg vorbeikam.

»Decoy, mir läuft die Zeit davon. Was tun sie? Kommen sie oder gehen sie?«

»Sie gehen! Sie kamen gerade aus dem Verwaltungsgebäude, jetzt stehen sie auf dem Rasen herum und unterhalten sich.«

»Ich kann nicht warten. Nenn mir einen Weg, der frei ist.«

»Bleib auf Empfang!«

Knuckles suchte den Nachthimmel ab, strengte sich an, um die Wasp-Drohne hoch oben auszumachen. Er sah nichts, aber das hatte er ja gewusst. Das Ding wog keine anderthalb Kilo und hatte eine winzige Spannweite von einem Meter. Mit seinem Elektromotor war es nahezu lautlos. Unsichtbar – insbesondere nachts.

»Knuckles, hier ist Brett. Willst du lieber abbrechen? Morgen Nacht könnten wir es noch mal versuchen.«

Brett war der Mann, der seinen Abzug sicherte. Er saß in einem Van an der Ecke Luk Luang und Rajadamnern Nok Road, direkt vor dem Bürogebäude der Vereinten Nationen. Knuckles überlegte, entschied sich letztlich jedoch dagegen. Es war ja schon lästig genug gewesen, nur in die Anlage zu gelangen.

»Vielleicht«, sagte er. »Gib mir noch ein paar Minuten. Falls ich abbreche, komme ich auf demselben Weg über die Mauer zurück. Hol mich in der Luk Luang Road ab, Kanalseite.«

»Roger!«

»Decoy, was hast du?«

»Ich sehe nach! Abgesehen von den vier Unbekannten sind alle da, wo wir sie erwartet haben. Bleib dran!«

Knuckles schüttelte den Kopf, immer noch ein bisschen verärgert, dass sie sein Team gerufen hatten, um diesen Einsatz zu erledigen. Auf den ersten Blick mochte es seltsam anmuten, so viel zu riskieren, um ins thailändische Bildungsministerium einzubrechen, doch sein eigentliches Ziel lag gar nicht auf diesem Gelände. Es war das Metropolitan Police Bureau auf der anderen Straßenseite, in der Phitsanulok Road.

Ein weiteres Team vor Ort war nämlich zu dem Schluss gekommen, dass es viel zu riskant sei, dort hineinzugelangen, hatte dabei aber etwas Interessantes in Erfahrung gebracht: Das Glasfaser-Datenkabel der Polizeibehörde versorgte auch das Bildungsministerium. Alles, was sie jetzt noch zu tun brauchten, war, es anzuzapfen. Und da kam Knuckles ins Spiel.

Die Nationale Museumsabteilung des Bildungsministeriums war zuständig für alle archäologischen Arbeiten im Land; ein passendes Arrangement, das Knuckles’ Team einen plausiblen Grund lieferte für die bisherigen vier Aufklärungseinsätze. Soweit die thailändische Regierung wusste, arbeitete er für eine Firma namens Grolier Recovery Services, die sich auf die Unterstützung archäologischer Forschungen spezialisiert hatte.

Das Team, dem er aushalf, befand sich unter einem Deckmantel in Thailand und konnte nicht einfach in eine andere Rolle schlüpfen, um den Einsatz zu bewerkstelligen. Darum hatte man ihn gerufen. Er hatte sich hier im Land nie mit ihnen blicken lassen, wusste nicht einmal, wem sie nachspürten. Das Einzige, was er wusste, war, dass sie Zugang benötigten zur Datenbank der Metropolitan Police. Seine Mission und ihre hatten absolut nichts miteinander zu tun.

Er wartete im Gebüsch, beobachtete die Route, die er geplant hatte, und merkte, wie ihm die Zeit zwischen den Fingern zerrann. Das Gelände hatte einen Durchmesser von circa 200 Metern, aber sein Zielgebäude war nur 100 Meter entfernt. Eingeklemmt zwischen zwei größeren Gebäuden, lag es genau in der Mitte am Scheitelpunkt des Rasens.

Er hatte diesen Weg speziell geplant, weil er so den unzähligen Überwachungskameras entging, allerdings beruhte dies auf der Voraussetzung, dass er zwischen den Wachpatrouillen hindurchschlüpfte. Er überlegte, ob er einfach abwarten sollte, wo er sich befand, um den Posten nochmals passieren zu lassen. Aber die Chance, entdeckt zu werden, gefiel ihm nicht. Hier im Dunkeln war er zwar recht gut versteckt, aber nichts war sicher, wenn andere menschliche Wesen beteiligt waren. Im schlimmstmöglichen Moment würde Murphys Gesetz zum Tragen kommen, das da lautete: »Was auch immer schiefgehen kann, wird schiefgehen.« Knuckles war sich zwar sicher, dass er entkommen konnte, aber dann wäre der Einsatz ein Fehlschlag. Einmal kompromittiert, durften sie auf keinen Fall einen weiteren Einbruchsversuch starten.

»Okay, Knuckles, ich habe einen Weg für dich. Aber er wird dir nicht gefallen.«

»Was für einen?«

»Nun, du hast Leute vor dem Gebäude, Kameras an den Ecken und das Wachhäuschen im Rücken. Aber nach oben ist alles frei.«

»Willst du mich auf den Arm nehmen? Du brauchst eine Drohne, um mir zu sagen, ich soll aufs Dach klettern? Dazu hätte mir auch eine Karte aus Papier genügt.«

»Ich weiß, ich weiß. Aber das Verwaltungsgebäude verläuft in Längsrichtung und stößt direkt an dein Gebäude. Das Dach ist schräg, du könntest die gesamte Strecke zurücklegen, ohne von vorne gesehen zu werden. Außerdem könnte ich verfolgen, wie du vorankommst.«

»Sehe ich aus wie ein Affe? Das Verwaltungsgebäude ist drei Stockwerke hoch!«

»Du kriegst also nicht hin, was die Mädchen können?«

Knuckles wusste genau, von wem er redete, und die Stichelei hob seine Stimmung auch nicht. Er wollte gerade abbrechen, da meldete Decoy sich wieder.

»War bloß Spaß! Ich sehe hier eine Feuerleiter an der nordöstlichen Ecke. Sie liegt im Schatten. Schaffst du es, eine Leiter hochzuklettern?«

Er biss die Zähne zusammen, verkniff sich, was ihm um ein Haar entfahren wäre. »Roger, ich kann eine verfluchte Leiter hochklettern. Ist sie abgesperrt?«

»Kann ich von der Videoaufnahme her nicht sagen, aber du solltest dich schnell entscheiden. Der Posten kommt den Weg entlang. Du hast etwa 45 Sekunden.«

»Bin schon unterwegs.«

Geduckt sprintete Knuckles über die freie Fläche zu dem Gebüsch vor dem Verwaltungsgebäude, huschte unterhalb des Bereichs, den die Kameras erfassten, an der Wand entlang zur nordöstlichen Ecke. Er vernahm die Schritte des Postens in demselben Moment, in dem Decoy durchgab:

»Rühr dich nicht vom Fleck! Keine Bewegung! Der Posten ist stehen geblieben.«

Knuckles versuchte, zur Wand zu werden, atmete nur noch ganz flach, lauschte angestrengt, ob jemand auf ihn zukam. Das war dumm. Der einzige Weg nach draußen führt an den Posten vorbei. Das heißt, dass ich auffliege.

»Er geht weiter. Dein Weg ist frei.«

Im Entengang bewegte Knuckles sich so schnell vorwärts, wie er konnte, fand die Leiter genau dort, wo Decoy gesagt hatte. Und dazu eine Kette mit Vorhängeschloss, die einen Korb am Fuß der Leiter versperrte.

Verflucht!

»Decoy, sie ist abgeschlossen, hat einen Korb, der bis in den ersten Stock hochreicht. Ich werde eine Weile brauchen. Bleib wachsam! Ich brauche ernsthafte Frühwarnung.«

»Roger!«

»Brett, Brett, hörst du mit?«

»Ich höre dich!«

»Falls ich kompromittiert werde, gleicher Plan. Ich werde mich mit dem anfänglichen Problem befassen und komme dann direkt über die Mauer zurück zur Luk Luang Road. Ich brauche dich dort unverzüglich.«

»Roger!«

Knuckles zückte eine Stiftlampe mit Rotfilter und untersuchte das Schloss. Ein altes Schlage. Das dürfte keine große Schwierigkeit darstellen. Er stellte seinen Rucksack ab, holte ein paar Papiere und Broschüren heraus, die seine Tarnung stützen sollten für den Fall, dass er erwischt wurde, und löste eine Innenverkleidung, um sein Set an Dietrichen freizulegen. Außer dem Slave-Gerät, um das Datenkabel anzuzapfen, hatte er nichts Besonderes dabei. Sollten sie ihn schnappen, wäre es verdammt schwierig, diesen Leuten die 007-Spezialausrüstung zu erklären. Darum hatte er sich entschieden, das Zeug gar nicht erst mitzunehmen.

Er nahm die Stiftlampe in den Mund, befühlte das Schloss gut eine Minute lang, ehe die Stifte sich setzten und die Verriegelung aufsprang.

»Decoy, bin ich sauber? Dieser Korb hier wird einigen Lärm machen.«

»Ja, du bist okay.«

Er zog die Tür auf, zuckte zusammen, als die Angeln laut kreischten, sich nur widerwillig aus ihrem rostigen Winterschlaf wecken ließen. Er öffnete sie gerade weit genug, um sich hindurchzuzwängen, brauchte einige Sekunden, um die Tür von innen zu verschließen. Dann machte er sich auf den Weg zum Dach.

Auf die Schieferziegel geduckt, kroch er über die gesamte Länge des Daches, stets den Scheitelpunkt zwischen sich und den Leuten draußen auf dem Rasen. Ohne Schwierigkeiten erreichte er die gegenüberliegende Seite, sah sein Zielgebäude unter sich. Und begriff, in welcher Zwangslage er steckte.

»Äh … Decoy, gibt es auf der anderen Seite auch eine Leiter?«

Decoys Schweigen verriet ihm, dass der Kerl merkte, was für ein Schwachkopf er doch war.

»Ich sehe gleich nach.«

Knuckles wartete ab, fragte sich, wie viele Kisten Bier er wohl dafür bekommen würde.

»Anscheinend gibt es ein Regenrohr 15 Meter hinter dir. In der Ecke, wo die Gebäude aneinanderstoßen.«

»Ein Abflussrohr«, spie Knuckles.

»Ja! Wie es aussieht, musst du es am Ende doch wie Koko machen.«

Er reagierte nicht auf den Insider-Witz, schob sich einfach langsam an der Dachkante entlang, bis er die besagte Stelle erreichte. Er sah das Rohr, dankbar, dass es alt war, noch aus richtigem Gusseisen, nicht so ein schwächliches Aluminiumding.

Er legte sich flach aufs Dach, beugte sich vor, schlang die Hände um die Oberkante des Rohres, wobei er sich den ersten Ankerpunkt merkte, an dem es in der Wand befestigt war.

»Macht euch bereit für ein Abenteuer. Wenn sich dieses Ding hier löst, stecken wir ganz schön in der Scheiße.«

»Was soll das heißen: ›Wir‹?«, meinte Brett.

3

Knuckles rutschte über die Dachkante, klammerte sich oben an der Öffnung fest, sein Griff fest wie ein Schraubstock. Einen Sekundenbruchteil lang baumelte er in der Luft, dann machte er einen Klimmzug, bis sein Gesicht auf Dachhöhe war. Er schlang die Beine um das Rohr und ließ sich hinabgleiten, bis er mit den Füßen an die Verankerung stieß.

Er schob die Hände auf die Außenseite des Rohres und begann einen langsamen Abstieg, froh, dass er die Handschuhe angezogen hatte. Eigentlich wollte er damit ja nur Fingerabdrücke vermeiden, aber nun retteten sie ihm die Haut an seinen Handflächen.

Mühelos rutschte er hinab bis zum Erdgeschoss, blickte nach unten und ließ sich dann einfach fallen. Er kam härter auf als gedacht, rollte sich beim Aufprall ab, geradewegs in den Lichtkreis einer Außenlampe, und huschte sofort wieder zurück in den Schatten. Die Tür, zu der er wollte, war 15 Meter entfernt.

»Ich bin unten. Bin ich sauber?«

»Lass mich nachsehen. Bleib auf Empfang!«

Knuckles nutzte die Zeit, um sein Schlossknacker-Werkzeug auszupacken.

»Okay, die vier vorne stehen immer noch da und quatschen, aber das Verwaltungsgebäude schirmt dich ja ab. Sonst rührt sich nichts.«

Er sprintete über die beleuchtete Fläche, schlitterte in die Türnische. Nun verlief wieder alles wie geplant. Er zückte die Dietriche, die sich bereits zuvor an einem Modell bewährt hatten, und machte sich an die Arbeit. Ein Lächeln spielte um seine Lippen, als das Schloss innerhalb von Sekunden aufsprang. Es geht doch nichts über eine ordentliche Probe.

Er schlüpfte in den abgedunkelten Flur und trabte los, verließ sich allein auf sein Gedächtnis. Das Büro des Nationalmuseums befand sich vier Türen weiter auf der rechten Seite. Zwei Türen dahinter, in einem weiteren kleinen Flur, lag der Serverraum.

Er kam an die Abbiegung, hielt jedoch plötzlich inne, als Decoy sich meldete: »Knuckles, Knuckles, es gibt einen Auflauf an deinem Einstiegspunkt. Keine Ahnung, was die da treiben.«

Knuckles wusste sofort Bescheid. Das Seil. Sie haben das Seil gefunden. Es war das einzige Risiko, das er bereit gewesen war einzugehen, weil er ja schlecht ohne mechanische Hilfe über die Mauer klettern konnte. Und die Chancen, dass jemand im Dunkeln darüber stolperte, standen eins zu einer Million.

Murphys Gesetz, verflucht!

Er rannte zum Serverraum, richtete die Stiftlampe auf das Tastenfeld. »Was machen sie?«

»Immer mehr Leute versammeln sich dort, wo du über die Mauer bist. Die vier vor dem Gebäude sind ebenfalls hin, dazu ein paar Nachzügler. Sie haben etwas gefunden.«

Er drückte die Tasten, die das Hauptquartier ihm genannt hatte, und meinte: »Sie haben mein Seil gefunden.«

Er zog an der Tür, doch sie bewegte sich nicht.

Shit!

»Brett, Brett, der Code funktioniert nicht. Wie lautet er noch mal?«

»Sechs-vier-acht-zwo-Raute. Ich wiederhole: sechs-vier-acht-zwo-Raute.«

»Das habe ich gerade eingegeben«, sagte Knuckles, während er die Zahlen erneut eintippte.

Die Tür bewegte sich nicht.

»Brett, dieser Code stimmt nicht. Was könnte es sonst noch sein?«

»Knuckles, Abbruch!«, meldete sich Decoy. »Sie schwärmen aus. Sie wissen, dass jemand hier drin ist.«

»Brett, ich schaffe es nicht zur Luk Luang. Halte dich auf der Phitsanulok bereit.«

»Äh … roger! Bin unterwegs. Aber dir ist schon klar, dass das direkt vor der Polizeistation ist?«

»Ach was! Jetzt nenn mir den verfluchten Code!«

»Vergiss den Code«, sagte Decoy, »mach, dass du da rauskommst. Sie haben mit der Suche begonnen, und aus der Polizeistation kommen Männer, um sie zu unterstützen.«

»Versuch es mit der Raute am Anfang«, sagte Brett.

Knuckles tat es, und die Tür öffnete sich.

»Bin drin. Gib mir Bescheid, wenn jemand das Gebäude betritt.«

»Bescheid! Sie sind jetzt bei dir drin.«

Knuckles ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen, betete, dass, wer auch immer jetzt kam, nicht die Kombination für das Tastenfeld hatte. Rasch analysierte er die Masse der blinkenden Lichter am Server-Gestell, fand den Glasfaser-Hauptknoten. Er holte das Slave-Gerät heraus, klemmte es an das Kabel an und wartete, bis es anfing, dauerhaft grün zu blinken.

Mit leiser Stimme sagte er: »Slave-Gerät an Ort und Stelle. Ich komme raus.«

»Bin in Position«, sagte Brett. »Ich komme von Nord nach Süd. Zur Info – die ganze Straße ist voller Fußgänger und Straßenhändler. Auf dem Markt ist immer noch die Hölle los.«

Darum hatten sie diese Straße zunächst nicht als Einstiegspunkt gewählt. Na ja, außerdem schien es nicht besonders klug, direkt vor der Polizeistation über die Mauer zu klettern. Nun war es wohl wesentlich klüger als auf demselben Weg zurückzugehen, den er gekommen war.

Knuckles legte das Ohr an die Tür, hörte zwei Stimmen, die sich auf Thai unterhielten. Jemand hatte im Flur das Licht eingeschaltet, sodass ein schwacher Schein unter seiner Tür hindurchfiel. Von seinen bisherigen Erkundungsgängen wusste Knuckles, dass dieser Flur zu einer Tür nach draußen führte. Wenn es ihm gelang, aus diesem Serverraum herauszukommen, konnte er Katz und Maus spielen, um dem Suchtrupp auszuweichen, bis er die gegenüberliegende Mauer des Anwesens erreichte.

»Decoy, weißt du, wo der Flur, auf dem der Serverraum liegt, endet?«

»Ja, ich habe es gerade im Blick«

»Ist dort alles frei?«

»Zwei Mann, die aufs Nachbargebäude zugehen. Warte einen Moment.«

Knuckles horchte abermals an der Tür, hörte Stimmen, die sich entfernten, zurück in Richtung Hauptflur.

»Dein Ausgang ist frei.«

Mit angehaltenem Atem öffnete er die Tür einen Spaltbreit, sah, dass die Männer verschwunden waren. Er trat aus dem Serverraum, sprintete den Flur entlang. An seinem Ende blieb er stehen.

»Ich gehe jetzt raus.«

»Los! Alles frei! Bewege dich geradeaus bis zum Überhang des nächsten Gebäudes.«

Er tat wie geheißen, rannte blindlings in die Nacht hinaus, erreichte die Nische und duckte sich, überlegte. 100 Meter. Bloß 100 Meter.

Er schob sich die gesamte Nische entlang, spähte um die Ecke, sah gegenüber einen Parkplatz, von Gebüsch und Bäumen umstanden. Keine Spur von der Mauer, aber sie musste gleich dahinter liegen.

»Knuckles, ein paar Typen kommen von Norden her um die Ecke. Sie sondieren das Gelände. Bewegung!«

Knuckles glitt an der Wand entlang bis zum Ende des Gebäudes. »Ich werde jetzt über den Parkplatz sprinten. Kann ich das schaffen?«

»Dann solltest du besser Jesse Owens sein, aber vor dir ist im Moment niemand.«

Er rannte los wie ein Wilder, erreichte das jenseitige Ende des Parkplatzes, ohne dass jemand hinter ihm herrief. Er schaffte es ins Gestrüpp und rannte weiter, um ein Haar wäre er gegen die Mauer geknallt, die das Grundstück umgab. Augenblicklich wandte er sich nach Norden, hielt sich parallel zur Mauer, bemüht, einen Weg über diese viereinhalb Meter hohe Sperre zu finden.

»Was macht der Suchtrupp?«

»Sieht aus, als hätten sie dich gesehen, aber keiner nimmt die Verfolgung auf. Sie scharen sich alle bloß zusammen.«

Wie ein Elefantenbulle keuchte er durchs Gebüsch, ohne etwas zu sehen, das ihm helfen konnte, die Mauer zu überwinden. Panik machte sich in ihm breit. Beruhige dich! Es gibt immer einen Ausweg. Du musst ihn bloß finden.

»Knuckles, sie setzen sich in deine Richtung in Bewegung. Drei Vierergruppen! Sie schwärmen aus, suchen nach dir!«

Er wurde langsamer, hoffte, dass sie ihn nicht bemerkten, wenn er sich still verhielt. Er hörte ihre Rufe, die hin und her gingen, sah hinter sich ihre Taschenlampen auf und ab hüpfen. Im Dunkeln tauchte ein Gebäude vor ihm auf, das im rechten Winkel zur Mauer stand. Je weiter er sich nach Norden bewegte, desto enger wurde es für ihn.

Was, wenn es direkt an die Mauer grenzt? Dann saß er in der Falle. Ein Blick zurück zeigte ihm, dass dies keine Rolle mehr spielte. Sie hatten eine Kette gebildet, da konnte er nicht hindurchschlüpfen.

Er verfiel in Laufschritt, das Gebäude kam näher und näher. Er durchbrach das Laubwerk, spürte Pflastersteine unter seinen Füßen, wurde schneller. Er drehte sich um, um nach seinen Verfolgern zu sehen, und rannte gegen einen metallenen Müllcontainer. Das Scheppern ließ die Stimmen hinter ihm aufgeregt anschwellen.

Er sah die Taschenlampen wie verrückt hin und her hüpfen und wusste, dass sie jetzt rasch näher kamen, dass sie ihre Beute witterten. Dann begriff er, dass das Ding, das den Lärm verursacht hatte, seine Rettung war. Der Container stand keinen Meter von der Mauer entfernt, war 1,80 Meter hoch. Er kletterte hinauf, ohne auf den Krach zu achten, den er dabei machte. Deutlich konnte er einzelne Stimmen ausmachen, sah die Lichter keine 20 Meter entfernt. Er balancierte am Rand des Containers entlang, erreichte die der Mauer zunächst gelegene Seite und sprang.

Er bekam die Mauerkrone zu fassen und knallte mit dem Gesicht voran gegen das Mauerwerk. Ohne auf den Schmerz zu achten, zog er sich allein mithilfe des Adrenalins hoch und schwang sich auf die andere Seite, landete zwischen zwei Straßenhändlern.

Frei!

Die beiden Händler starrten ihn mit offenem Mund einfach an, rührten jedoch keinen Finger, um ihn aufzuhalten. Er sprintete über die Straße, riss sich die Sturmhaube vom Kopf.

»Brett, Brett, in Position zum Aufnehmen.«

»Bin unterwegs.«

Er erreichte die andere Seite und machte langsam, ging Richtung Norden, mischte sich unter die wenigen Fußgänger, die um diese Zeit noch unterwegs waren. Er war gerade mal vier Sekunden gegangen, da hörte er hinter sich Rufe.

»Brett, ich habe ein Problem. Wo steckst du?«

»Ich sehe sie. Ich bin gleich nördlich von dir. Zwei Cops rennen dir hinterher. Soll ich eingreifen?«

Knuckles überlegte. Dachte an die Kameras, die hier überall waren. Den Van ins Spiel zu bringen, würde alles nur komplizierter machen bei den Ermittlungen, die unweigerlich folgen würden. Wenn er jetzt etwas unternahm, wussten sie, dass er ihr Mann war. Selbst wenn er jetzt entkam, hätten sie eine Beschreibung sowohl von ihm als auch von Brett und obendrein noch den Van. Vorausgesetzt, du schaffst es zu entkommen. Das war keineswegs sicher, wenn man in Betracht zog, dass das Metropolitan Police Bureau keine 100 Meter südlich lag.

»Nein, lass gut sein. Ich habe nichts bei mir, außerdem können sie unmöglich gesehen haben, wie ich über die Mauer geklettert bin. Es gibt keinen Grund, mich zu verdächtigen. Ich rede mich da schon raus. Ich klinke mich jetzt aus dem Team-Netz aus und setze alles zurück auf die Hersteller-Konfiguration.«

Er hantierte an seinem Smartphone herum, ließ den Bluetooth-Kopfhörer aber im Ohr. Er war froh, dass er auf die Extra-Ausrüstung verzichtet hatte. Es wäre schwierig zu erklären, weshalb er ein Nachtsichtgerät und eine Glock dabeihatte, selbst wenn ihn nichts mit dem Bildungsministerium verband.

Er wartete, bis sie erneut riefen, ehe er sich mit einem verwirrten »Meinen Sie etwa mich?«-Gesichtsausdruck umdrehte und dann geduldig wartete, bis sie zu ihm aufschlossen.

Alles lief bestens. Er beantwortete ihre Fragen mit der Erklärung, die er sich zurechtgelegt hatte, weshalb er sich hier in der Gegend befand. Die Männer durchsuchten seinen Rucksack, fanden aber bloß Broschüren und Dokumente, die seine Geschichte stützten. Wie gesagt, alles lief bestens, bis einer der Cops seine Sturmhaube hervorzog, immer noch schweißgetränkt.

Er sah, wie der Cop lächelte. Shit! So viel dazu, hier einfach wegzuspazieren.

»Wozu brauchen Sie in Thailand eine Skimaske?«

4

Um 6:30 Uhr fuhr ich auf den Parkplatz, hielt direkt unter dem Schild Grolier Recovery Services. Normalerweise war der Parkplatz voll und ich musste auf der anderen Seite parken und zu meinem Büro laufen. Andererseits schlief ich um diese Zeit normalerweise ja auch tief und fest. Ich sah Jennifers Wagen und fragte mich, ob sie schon seit zwei Stunden hier war, ihre Stretching-Übungen machte und dabei Kraftriegel futterte.

Ich trat ein und fand Jennifer auf dem Boden sitzend, wie sie ihre Oberschenkelmuskeln dehnte. Auf dem Schreibtisch sah ich einen halb aufgegessenen Power-Riegel. Ich musste lächeln.

»Na, sind wir heute wieder übereifrig?«

Sie stand auf, hüpfte ein wenig auf den Zehen. »Ich habe mich eingelesen, was Laufverletzungen angeht. Das letzte Wort über Stretching ist zwar noch nicht gesprochen, aber niemand sagt, dass es schadet.«

Heute fand der Cooper River Bridge Run in Charleston statt, Jennifers erster Lauf. Vor ein paar Monaten war sie von einem Mann überfallen worden. Daraufhin hatte sie angefangen zu laufen, quasi als Therapie, um darüber hinwegzukommen. Anfangs ermutigte ich sie dazu, bis sie es übertrieb und die ganze verdammte Zeit lang rannte wie Forrest Gump. Na ja, das stimmt nicht ganz. Ich ermutigte sie weiterhin. Ich unterstützte alles, was ihr half, über das Trauma hinwegzukommen, da es ja anscheinend nicht genug war, dass ich das Arschloch umlegte.

»Versuchst du immer noch, unter 45 Minuten zu bleiben?«

Sie legte die Hände an die Wand, jetzt dehnte sie ihre Waden. »Ich versuche es nicht, Pike. Ich werde diese Zeit zerschmettern. Ich hoffe, du kannst mithalten.«

»Mach dir meinetwegen keine Sorgen. Sorge dich lieber um dich selbst. Vor allem wenn ich deinen Hintern die Brücke hochschleppen muss.«

Das Wesentliche beim Laufen ist die mentale Einstellung. Jennifer war eine Turnerin, keine Ausdauersportlerin. In den letzten Monaten hatte sie zahllose 5000-Meter-Läufe absolviert, manchmal ein bisschen mehr. Aber ich wusste, dass sie an ihre Grenzen stoßen würde und unmöglich ein 40-Minuten-Tempo über die ganzen zehn Kilometer durchhalten konnte. Zumal nach der langen Steigung hoch zur Brücke. 45 vielleicht, aber auf keinen Fall 40.

»Vor drei Tagen bin ich elf Kilometer gelaufen, ein bisschen unter einem Sieben-Minuten-Tempo. Hin und zurück über die Brücke. Ich habe da keine Probleme.«

Diese Bemerkung gab mir zu denken. Das sagt sie bloß, um dir Angst zu machen. Nur dass Jennifer gar nicht bluffen konnte. Sie hielt nichts von Psychospielchen. Und das jagte mir wirklich Angst ein. Du hättest mehr laufen sollen.

»Bist du bereit?«, fragte sie.

»Ja. Ich hole bloß noch das Taskforce-Telefon.«

Sie blieb in der Tür stehen, während ich meinen Schreibtisch durchwühlte. »Wozu willst du das mitnehmen? Wir haben doch immer noch dienstfrei, oder?«

Nach außen hin war Grolier Recovery Services auf die weltweite Unterstützung archäologischer Ausgrabungen spezialisiert. Mit Jennifers Abschluss in Anthropologie und meinem militärischen Hintergrund verdingten wir uns bei diversen Kunden, die ein spezielles Consulting brauchten in allem, was mit archäologischer Arbeit in fremden Ländern zu tun hatte, von der Zollabfertigung im Gastgeberland bis hin zur Security vor Ort.

In Wirklichkeit war das Unternehmen nur eine ausgeklügelte Tarnung für eine Antiterroreinheit mit dem schlichten Namen Taskforce. Wenn alle anderen Mittel versagten, erlaubte es das Eindringen in Gebiete, in die der Zugang eigentlich verwehrt war. Unser letzter Einsatz war ein bisschen verzwickt gewesen. Wegen der Nachwirkungen ordnete der Commander der Taskforce einen Zwangsurlaub an. Als ob ich nach dem Ausrotten einer Kakerlake eine Auszeit bräuchte.

Ich steckte das Telefon in die Gürteltasche. »Man kann nie wissen, was passiert. Ein bisschen freizuhaben ist ja ganz nett, aber mittlerweile zieht es sich ganz schön.«

Sie runzelte die Stirn, sagte jedoch nichts, hielt mir bloß die Tür auf. Unser Büro befand sich am Shem Creek in Mount Pleasant, und der Lauf startete keinen Kilometer entfernt am Coleman Boulevard. Darum hatten wir beschlossen, hier zu parken und den Rest zu Fuß zu gehen. Da 30.000 Menschen erwartet wurden, dürfte es auf dem gesamten Coleman Boulevard zugehen wie in einem Irrenhaus.

Wir kamen an unserem Startblock an, und allmählich fielen mir all die Blicke auf, die Jennifer auf sich zog. Sie trug lediglich eine Lycra-Stretchhose, die sich wie eine Farbschicht an ihre Beine schmiegte, und einen Sport-BH. Ihr Bauch war frei, sodass jeder ihn sehen konnte. Mein Verstand sagte mir, dass sie sich in diesem Aufzug beim Laufen einfach wohlfühlte, zahllose Frauen rings um uns hatten genau das Gleiche an. Trotzdem ärgerten mich die Stielaugen, die die Kerle machten.

Wir waren eindeutig mehr als bloß Geschäftspartner, trotzdem hatten wir keine richtige Beziehung. Das Trauma, das sie durchleben musste, hatte das vereitelt. Da ich ja meine Erfahrung mit persönlichen Katastrophen hatte, gab ich mich damit zufrieden, es einfach laufen zu lassen. Sie brauchte Zeit, um darüber wegzukommen. Das soll jedoch nicht heißen, dass ich damit einverstanden war, wenn man sie wie ein Stück Fleisch betrachtete.

Sie zog ihren Pferdeschwanz fest, bekam die Blicke gar nicht mit. »Weshalb guckst du so grimmig?«

Rasch setzte ich ein Lächeln auf. »Ach, nichts! Es ist Showtime. Lassen wir es krachen!«

Wir hörten den Ansager jubeln, als die Kenianer losgelassen wurden. Die Kerle rannten schneller, als ein normaler Mensch eigentlich durfte. Wenig später gingen wir an die Startlinie, joggten in einer gewaltigen Menschenmenge los. Bemüht, ihr Tempo zu halten, schlängelte Jennifer sich durch, wurde aber ständig von den lahmen Schnecken behindert, die einmal im Jahr einen Lauf absolvierten.

Nach gut anderthalb Kilometern Gedränge erreichten wir den Fuß der Brücke, die lange Steigung bis hinauf zur Spitze ein beängstigendes Hindernis für jeden Sonntagsläufer. Sie verfielen ins Gehen, die Menge wurde dünner. Jennifer warf einen Blick zu mir zurück, dann rannte sie los wie eine Gazelle, darauf versessen, Zeit gutzumachen, flog die Steigung hinauf, als existierte sie gar nicht.

Heilige Scheiße!

An den Rest des Laufes erinnere ich mich nur noch verschwommen, mein Sichtfeld verengte sich auf ihr Kreuz, ich achtete nicht auf den Schmerz. Ich kam mir vor wie damals bei der Special-Forces-Auslese, trieb mich allein durch Willenskraft voran, holte aus meinem Körper mehr heraus, als er eigentlich leisten konnte.

Wir schafften es in 41:48. Es wäre sogar noch schneller gegangen, doch angesichts der Menschenmenge um uns herum konnte Jennifer nicht die Zügel schießen lassen. Gott sei Dank! Wir überquerten die Linie, gingen im Schritttempo weiter. Jennifer strahlte übers ganze Gesicht, während ich darum kämpfte, mich nicht zu übergeben, bemüht, mich aufrecht zu halten, um meine Würde zu bewahren. Selber schuld, dass ich im Urlaub bequem geworden bin.

Ich spürte den Schmerz in meinen Knien und fragte mich, wie viel daran Bequemlichkeit und was dem Lauf der Zeit geschuldet war. Vor acht Jahren, als ich in Jennifers Alter war, hätte ich dieses Tempo noch völlig verkatert und mit Sturmgepäck durchgehalten. Jetzt, mit 38, spürte ich, wie der Frost einsetzte. Er war immer noch draußen vor dem Fenster meines Hauses, aber er rückte näher.

Wir streiften ein bisschen umher, holten uns an den Verpflegungsstationen Gratis-Bananen und Wasser, anschließend gingen wir die East Bay Street runter zur After-Race-Party. Ich hoffte, sie war es wert, dass man sich dafür so quälen musste.

Als wir auf die Dachterrasse des Vendue Inn kamen, kämpfte ich mich durch die Menge zur Bar durch. Aus Reflex sah ich nach dem Taskforce-Telefon und blieb wie vom Donner gerührt stehen, sodass Jennifer gegen mich prallte. Überrascht stellte ich fest, dass mir ein Anruf von einer blockierten Nummer entgangen war. Das konnte nur eines von zwei Dingen bedeuten: Entweder ich hatte das Kreditkartengeschäft meines Lebens verpasst, oder Kurt Hale, der Commander der Taskforce, hatte versucht, mich zu erreichen.

Ich rief die aktuelle Nummer an, die er diesen Monat hatte. Der Anruf schwirrte durch Gott weiß wie viele Schaltschränke, um auch ja jeden zu verwirren, der ihn womöglich verfolgte. Schließlich vernahm ich eine menschliche Stimme.

Jennifer wollte fragen, wen ich da anrief, aber ich hob den Finger.

Sie erhielt die Antwort auf ihre Frage, als ich einen Spruch herunterleierte, den sie kannte. Minuten später wurde ich zu Kurt durchgestellt, und als ich auflegte, wusste ich nicht, ob ich mich freuen oder einfach stinksauer sein sollte.

Jennifer hatte geduldig gewartet und die Zeit genutzt, um noch mehr Gratisobst und zwei Bloody Marys zu holen. Sie reichte mir eine. »Und? Was gibt’s?«

»Knuckles steckt in Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, welcher Art. Aber es hat etwas mit unserer Firma zu tun.«

»Mit unserer Firma? Grolier Services? Wie kann das sein? Er ist doch bloß ein Scheinangestellter. Die können diese Tarnung doch nicht ohne uns benutzen, oder?«

»Nein! Na ja, so richtig haben wir eigentlich nie mit ihnen darüber gesprochen. Wir sind das erste Unternehmen, das von Grund auf von Agenten gegründet wurde, unabhängig von der Taskforce. Vielleicht betrachten sie es einfach als Teil ihres Bestandes, wie jede andere Cover-Organisation. Ich werde es erst erfahren, wenn ich mit Kurt spreche. Er will sich mit mir in DC treffen.«

»Wann?«

»Heute Abend! Du brauchst nicht mitzukommen, wenn du nicht willst. Es ist keine große Sache.«

Mit dem Fuß trat sie gegen eine der kieselgrauen Terrassendielen, kämpfte mit sich. »Kommst du wieder zurück oder geht es danach woandershin?«

»Ich komme auf jeden Fall wieder zurück, aber vielleicht nur um zu packen.«

Sie sah mir einen Moment in die Augen, schüttelte dann den Kopf. »Kann ich erst noch duschen?«

5

Malik Musavi, persischer Teppichhändler. Allein die Vorstellung widerte ihn bereits an. Er hasste es, sich zu verstellen, aber es war notwendig – zumal wenn man die amateurhaften Versuche seiner Organisation in diesem Land vor anderthalb Jahren in Betracht zog. Darum trottete er die Sukhumvit Road entlang, bemüht, die Adresse des orientalischen Teppichhändlers zu entziffern, während er zugleich den aufdringlichen Bangkoker Tuk-Tuk-Fahrern abwinkte, ein erbärmliches Lächeln auf den Lippen.

Er hasste es, undercover zu arbeiten, hatte es seit Jahren nicht mehr getan. Genau genommen seit seiner Zeit als junger Rekrut in der neu gegründeten iranischen Revolutionsgarde – auch bekannt als Pasdaran. Aufgrund seiner Fremdsprachenkenntnisse wurde er für die Al-Quds-Brigaden rekrutiert – die Pasdaran-Einheit, die zuständig war für die Verbreitung der Revolution über die iranischen Grenzen hinaus und noch für einige weitere widerwärtige Aufgaben. Damals hatte er sich immer als Student ausgegeben, was ein bisschen einfacher war. Selbst an Orten wie Argentinien oder Venezuela. Mittlerweile war er Brigadegeneral bei den Pasdaran-Quds und seit zehn Jahren nicht mehr im taktischen Einsatz, doch er hatte eine gesegnete Gelegenheit bekommen. Eine Mission allerhöchster Priorität, und nach dem Debakel vor anderthalb Jahren wollte er keinesfalls in Teheran sitzen und Berichte lesen wie bei der letzten Operation. Zumal wenn diese Berichte minutiös beschrieben, wie versehentlich Bomben in irgendwelchen Apartments in Bangkok hochgingen. Oder, schlimmer noch, die hämischen Geschichten in der Presse des Großen Satans darüber, wie seine Männer in der Woche vor der Katastrophe in Pattaya herumhurten. Seine Männer.

Die Quds hatten nicht nur dabei versagt, auch nur einen einzigen zionistischen Diplomaten zu töten. Nein, bei dem Fehlschlag ließ sich auch noch einer seiner Leute verhaften, als er wegrannte, mit seinem iranischen Pass. Nun ja, er wurde verhaftet, nachdem er eine Granate auf die ihn verfolgenden Polizisten geworfen hatte, nur damit sie von einem Baum abprallte und ihm dann selber die Beine abriss.

Noch anderthalb Jahre später ließ ihn dieser Vorfall vor Wut schäumen. Diese verfluchten Zionisten drangen ungestraft in den Iran ein, ermordeten jede Menge Atomwissenschaftler, und seine Männer brachten es noch nicht einmal fertig, im unbekümmerten Thailand auch nur einen einzigen jüdischen Hund zu töten. Ja, sie hatten überhaupt niemanden getötet, weder Juden noch Polizisten oder sonst wen. Abgesehen von sich selbst natürlich.

Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als er merkte, dass er schon an dem orientalischen Teppichgeschäft, das er suchte, vorbeigelaufen war. Er ging zurück, setzte ein schmieriges Lächeln auf und betrat den Laden, wieder ganz der Schauspieler.

Eine halbe Stunde später war er wieder auf der Straße, um einige Visitenkarten leichter, und tat enttäuscht, weil man ihn abgewiesen hatte. Anscheinend fühlten sie sich wohl mit ihren unechten Läufern aus China. Nicht dass es ihm etwas ausmachte, allein der Versuch zählte.

Er winkte ein Tuk-Tuk heran und nannte dem Fahrer ein Ziel ein paar Kilometer nördlich auf der Sukhumvit Road. Die Fahrt war die erste Etappe bei seinem Plan, die Überwacher loszuwerden, die ihn im Moment beschatteten. Bislang hatte es ihm nichts ausgemacht, dass sie ihn beobachteten – ja, er hatte es sogar gewollt, weil es nur seine Tarnung bestätigte. Doch nun musste er sauber sein, um seinen Kontaktmann vom Ministerium für Nachrichtenwesen zu treffen.

Das Tuk-Tuk, im Grunde nichts weiter als eine motorisierte Rikscha, konnte sich durch den Verkehr schlängeln und somit jeden abhängen, der ihm zu Fuß folgte. Natürlich war ihm klar, dass seine Beschatter darauf vorbereitet waren und ihm per Moped, Fahrrad oder auch in einem anderen Tuk-Tuk nachsetzen würden. Immerhin war dies ihre Stadt. Der Trick bestand darin, sie von ihren Fahrzeugen zu trennen, sodass sie ihm zu Fuß folgen mussten, um die Männer zu ersetzen, die er abgehängt hatte. Früher oder später würden sie nicht mehr genug Leute haben.

Als das Tuk-Tuk sich zehn Minuten lang durch den dichten Verkehr gekämpft hatte und er von dem unaufhörlichen Gehupe schon Kopfschmerzen bekam, bezahlte er den Fahrer und ging in eine Apotheke. Dort erstand er eine Packung eines rezeptfreien Medikaments und ging wieder hinaus und zu Fuß weiter Richtung Norden. Hin und wieder blieb er bei einem der zahllosen Straßenhändler stehen, verhielt sich ganz wie ein Tourist. Als er die Straße überquerte und im Zickzack durch die diversen Einkaufszonen schlenderte, konnte er anhand ihres Verhaltens zwei Agenten ausmachen, die ihn beschatteten. Beide mittlerweile zu Fuß.

Nachdem er weit genug gelaufen war, um diesen zweiten Agententrupp von seinen Fahrzeugen zu trennen, winkte er einem anderen Tuk-Tuk und wiederholte die Prozedur, weiter Richtung Norden auf der Sukhumvit Road. An der Asok Skytrain Station ließ er den Fahrer unvermittelt halten und stieg rasch in die Hochbahn um. Er fuhr drei Haltestellen weit bis zur Chit Lom Station, nun gewiss, dass er mit dieser letzten Etappe jeden Beschatter los war, der sich eventuell noch im Spiel befand.

Er stieg aus dem Skytrain und sah seinen Kontaktmann, der, eine zusammengefaltete Zeitung in der linken Hand, einen Linienplan an der Wand studierte. Er trat zu ihm, stellte sich hinter die linke Schulter des Mannes, um die Übergabe abzuschirmen, zog ihm die gefaltete Zeitung aus der Hand und wandte sich wortlos ab.

Er war bereits auf dem Weg zum Ausgang, gratulierte sich insgeheim zu dem gelungenen Einsatz, zufrieden, nach all den Jahren am Schreibtisch wieder im Spiel zu sein, da sah er einen Mann, den er wiedererkannte. Einen der Beschatter von vorhin, der ihn anstarrte und in ein Handy sprach.

Er spürte, wie sein Puls sich beschleunigte, ließ sich jedoch nichts anmerken, ging weiter in Richtung Ausgang, ohne auf den Agenten zu achten. Er schlenderte die Treppe hinab, überlegte. Hatte der Kerl die Übergabe gesehen? Wussten sie, dass sein Kontaktmann in der iranischen Botschaft arbeitete? Dass er eigentlich für das Ministerium für Nachrichtenwesen tätig war? Falls ja, könnten sie zu dem Schluss gelangen, die Aktion sei es wert, ihn auf der Straße anzuhalten, um ihn zu vernehmen. Eine kleine Durchsuchung, und dann würden sie ihn ganz sicher verhaften wegen dem, was er nun in seinem Besitz hatte. Aber er konnte es nicht einfach wegwerfen. Er brauchte die Informationen, die es enthielt. Anschließend musste es vernichtet werden. Er konnte es unmöglich in eine Mülltonne werfen und unbeobachtet lassen, bis es jemand entdeckte. So viele Einsätze waren schon fehlgeschlagen, weil jemand sich auf sein Glück verlassen hatte.

Er hatte die Erfahrung gemacht, dass in dieser Branche immer nur die Gegenseite Glück hatte. Der Große Satan schoss routinemäßig einen Bock nach dem anderen, schreckte vor schalen Gerüchten zurück, nur um zum unpassendsten Zeitpunkt in einem Mülleimer das goldene Ei zu finden. Er war sich sicher, dass es sich hier nicht anders verhielt.

Er ging seine Optionen durch. Das Positive war, dass er ein Handy gesehen hatte, kein Funkgerät. Das hieß, der Kerl war allein. Er benutzte das Handy zur Sicherheit, weil er außer Funkreichweite war. Er konnte den Rest des Teams nicht erreichen, daher auch nicht Unmengen an Leuten zu Hilfe rufen. Es war eine Einwegverbindung, wahrscheinlich zu einer Einsatzzentrale. Sie hatten diese Station, mit der sie arbeiten konnten, sonst nichts.

Ich muss ihn eliminieren, bevor die anderen eintreffen. Bevor er einen vollständigen Bericht darüber abliefert, was er gesehen hat. Ihm war klar, dass er damit ins Fadenkreuz geraten würde, sie würden ihn verdächtigen. Aber er sah keine andere Wahl, wenn er weitermachen wollte.

Gemächlich schlenderte er die Treppe hinab, ließ dem Kerl jede Menge Zeit, ihm zu folgen. Auf der anderen Seite der vierspurigen Straße sah er eine Reihe alter Apartmenthäuser, eingezwängt zwischen die Glas- und Stahlkonstruktionen der Hochhäuser. Darauf hielt er zu, schlängelte sich durch den Stop-and-go-Verkehr.

Er ging über den Parkplatz, der parallel zu den Apartmenthäusern verlief, ignorierte das Wachhäuschen der Security und die Posten, die auf dem Gelände Dienst taten, in dem Wissen, dass er mit seiner Dreistigkeit durchkommen würde. Tatsächlich würdigten sie ihn keines zweiten Blickes. Er wandte den Kopf nach Kameras um, sah keine. Er ging noch ungefähr 70 Meter weiter, bis er eine Gasse fand, die zwischen den alten Gebäuden hindurchführte. Der Gestank verrottenden Abfalls brachte einen fast um. Er schlug die Zeitung auf, holte den Umschlag darin heraus, steckte ihn in sein Sakko. Dann langte er in seinen Gürtel, zückte einen Eispickel mit Holzgriff. Vor lauter Eile zitterte seine Hand ein wenig. Er drückte sich an die Wand der Gasse, wartete.

Allerdings nicht lange.

Er vernahm die Schritte des Mannes. Erst rannte er, dann ging er weiter, dann nichts mehr. Malik wusste, dass der Agent momentan verwirrt war, weil er seine Zielperson verloren hatte. Und dass er in der Gasse nachsehen würde.

Schon bald hörte er den Kerl näher kommen. Er wusste, was als Nächstes passieren würde: In dem Versuch, nicht aufzufliegen, würde der Agent zwanglos an ihm vorbeischlendern, so als hätte er ein bestimmtes Ziel vor Augen, den Blick einfach nach vorn gerichtet.

Den Rücken an die Wand gepresst, sah Malik zuerst den Schatten, dann den Mann. Sobald er sein Bein nach vorn schwingen sah, trat er vor, packte den Kerl am Hemd, wirbelte ihn in den Durchgang und knallte ihn gegen das Mauerwerk, den Unterarm gegen seinen Hals gepresst. Ehe die Zielperson reagieren konnte, trieb Malik ihr den Eispickel so fest ins rechte Auge, dass er den Schädel am Hinterkopf traf. Anschließend drehte er den Pickel mehrmals rasch um, zerfetzte das Hirngewebe. Der Mann fing an zu zucken, als hätte er Krämpfe, sackte an der Wand zusammen. Abgesehen von der Augenflüssigkeit, die an der Einstichstelle austrat, gab es fast kein Blut.

Zufrieden wischte Malik den Eispickel am Ärmel des Kerls ab und schleppte ihn hinter einen Müllcontainer. Er durchsuchte seine Kleidung, fand eine Polizeimarke und einen Schlagstock. Keine Pistole. Als er sich zum Gehen wandte, hörte er ein Geräusch weiter hinten in der Gasse. Er fuhr herum, sah einen Obdachlosen, der ihn anstarrte. Der Mann stand auf einer schmuddeligen Matratze, hielt ihm einen Becher hin. Er sagte etwas auf Thai, hatte gar nicht mitbekommen, was gerade geschehen war.

Malik konnte sein Glück kaum fassen. Er näherte sich ihm, ein Bündel Baht-Noten in der Hand, ließ es in den Becher fallen und wartete auf das unweigerliche Dankeschön auf Thai, die Hände vor dem Gesicht zusammengepresst, den Kopf geneigt. Als der Penner auf seine Füße sah, donnerte Malik ihm den Schlagstock hinters Ohr. Der Mann heulte auf, sank auf die Knie, hielt sich den Kopf. Malik holte erneut aus, schlug ihn bewusstlos.

Als der Kerl ausgestreckt vor ihm auf dem Boden lag, ließ Malik sich gegen die Wand der Gasse sinken, atmete tief durch. Als er sich wieder unter Kontrolle hatte, wälzte er den Penner herum, bis er mit dem Gesicht nach oben lag. Mithilfe des Schlagstocks brachte er ihn ganz um, spürte, wie die Knochen im Gesicht seines Opfers unter den wiederholten Schlägen brachen. Malik tastete nach dem Puls, und als er keinen spürte, legte er dem Penner den Eispickel unter den Arm. Anschließend zerrte er den Polizisten ins Freie, ließ den Schlagstock neben dessen ausgestreckte Hände fallen und floh.

Hastig wählte er seinen Weg so, dass er überprüfen konnte, ob er beschattet wurde, noch völlig aufgewühlt vom Töten. In dem Wissen um die zahllosen Überwachungskameras auf den Straßen der Stadt zwang er sich dazu, sich natürlich zu verhalten.

Zwanglos blieb er an diversen Läden und Ständen stehen, schlenderte hin und her, weiter und weiter weg. Die ganze Zeit über musste er gegen den übermächtigen Drang ankämpfen, einfach wegzulaufen, als wäre der Teufel hinter ihm her.

Nachdem er sich überzeugt hatte, dass er nicht beschattet wurde, setzte er sich an eine Bushaltestelle und öffnete den Umschlag, hoffte gegen alle Wahrscheinlichkeit, dass die Mission grünes Licht bekam und die Opfer, die er soeben gebracht hatte, durften einfach nicht vergeblich sein, wenn er den nächsten Flug nach Teheran nehmen musste.

Der Bericht war auf Farsi abgefasst, und nach zwei Sätzen war ihm klar, dass er seine Hauptstadt so bald nicht mehr sehen würde.

Die Cailleach Laboratorien bestätigten, dass sie außerhalb des üblichen Protokolls an einem Impfstoff forschen. Für Testzwecke haben sie einen Virenstamm genetisch entwickelt. Laut der Quelle bei Cailleach, Singapur, ist der Stamm tödlich. Bestätigter Forschungsleiter ist der Wissenschaftler Dr. Sakchai Nakarat.

Er überflog den Rest des Berichts auf der Suche nach dem goldenen Ei, das ihn die Mission fortsetzen ließ. Und fand es ganz am Schluss.

Der Sohn des Wissenschaftlers // Kavi Nakarat // besucht das Internationale Europäische Internat, Bangkok.

Er lehnte sich einen Moment zurück, genoss das gute Gefühl, wieder im Einsatz zu sein, und den Stolz über das gewaltige Ausmaß der Mission, die nun auf seinen Schultern ruhte.

Die IRGC war zuständig für die Infrastruktur des gesamten iranischen Atomwaffenforschungsprogramms und hatte nach allen möglichen Wegen gesucht, den Westen von seinem unbeirrbaren Fokus auf dessen Entwicklung abzubringen.

In Syrien die Flammen anzufachen hatte sich als ungeeignet erwiesen, und Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel für den Tod iranischer Atomwissenschaftler hatten in einem peinlichen Fehlschlag geendet. Sie brauchten etwas Größeres. Etwas, das den ganzen Westen dazu brachte, sich auf sein eigenes Überleben zu konzentrieren, Land für Land, angefangen beim Großen Satan. Und nun hatten sie es womöglich gefunden.

Zeit, in die Gänge zu kommen.

6

Elina Maschadowa nippte an ihrer kleinen Tasse Kaffee und wartete, betastete den schlichten Zünder, der aus ihrem Ärmel ragte. Nicht aus Nervosität, was verständlich gewesen wäre angesichts der Tatsache, dass der Knopf sie mitsamt jedem anderen menschlichen Wesen im Umkreis von 15 Metern zerfetzen würde, sondern um sich zu vergewissern. Auch aus Ehrfurcht vor dem, was sie gleich vollbringen würde.

Das Café füllte sich allmählich mit Regierungsfunktionären, und sie wartete weiter. Auf ihre Zielpersonen. Sie hasste jeden, der mit dem verräterischen tschetschenischen Regime von Ramsan Kadyrow zu tun hatte, doch ihre Zielpersonen verdienten besondere Aufmerksamkeit. Eine Blutfehde, Auge um Auge.

Sie war erst 26, doch sie hatte ihr ganzes Leben mit der ständigen Todesdrohung verbracht, wie ein Tier in den Bergen vor Grosny gelebt – beziehungsweise Dschochar, wie die Tschetschenen es nannten, nach Dschochar Dudajew, dem ermordeten ersten Präsidenten des separatistischen Tschetschenien.

In den alten Tagen war sie zu jung gewesen, um zu verstehen, weshalb die Russische Föderation der Separatistenbewegung ein Ende bereitete. Aber sie hatte sehr wohl verstanden, welchen Tribut es forderte. Die erste Schlacht um Grosny hatte 1996 geendet, und sie brutal zu nennen war untertrieben. Das russische Militär zog es vor, einfach Bombenteppiche zu legen, anstatt zwischen den Zielen zu unterscheiden. All der Verwüstung zum Trotz hatten die Tschetschenen sich durchgesetzt, und die Russen zogen sich zurück. Damals war sie neun Jahre alt. Mit ihrer Familie war sie wieder zurück in die Stadt gezogen, nur um eine Trümmerwüste vorzufinden.

Drei Jahre später kamen die Russen wieder, diesmal mit noch weniger Zurückhaltung. Der Krieg dauerte bis ins neue Jahrtausend, als es der Russischen Föderation schließlich gelang, Grosny wieder einzunehmen. Beziehungsweise was davon übrig war. Sie konnte das Ausmaß der Verwüstung kaum fassen. Es sah aus, als wäre ein Riese mit einem Vorschlaghammer herabgestiegen, um systematisch jedes einzelne Gebäude zu zerstören. Mit 16 hielt sie es für einen schlechten Witz, dass die Vereinten Nationen Grosny 2003 zur meistzerstörten Stadt der Welt erklärten.

Ihr Leben lang hatte sie sich nur gewünscht, dass das Kämpfen endlich aufhörte. Sie hatte Cousins und Onkel gehabt, die zu den Waffen griffen, hatte sogar ihren Verlobten an ein Artilleriegeschoss verloren. Er hatte Pech gehabt, als er zum Wasserholen ging. Aber sie hatte nie daran gedacht, sich der Sache anzuschließen. Nie den Drang zu kämpfen verspürt. Bis der »Frieden« kam.

Elina spähte über die Kreuzung und sah ihre Partnerin in einem anderen Café sitzen, ebenfalls geduldig wartend. Die Tschetschenen hatten ihre Lektionen gut gelernt. Lektion Nummer eins: stets die Taktik ändern. Der Feind muss immer im Ungewissen sein, wie der nächste Schlag aussehen wird. In diesem Fall hatten sie einen x-förmigen Hinterhalt gelegt, an allen vier Ecken des belebten Platzes ein Instrument des Todes: eine Frau mit genügend Semtex und Kügelchen aus Kugellagern, um jeden in ihrer Nähe niederzumetzeln.

Der erste Schlag erfolgte selbstständig. Wer auch immer das größte Ziel hatte, zündete. Die drei anderen warteten die Reaktion ab. Wenn sie einsetzte, würden sie auslösen, eine nach der anderen, um auf allen drei Zugangswegen Zufallsziele zu erledigen.

Elina blickte sich wieder im Café um und merkte, wie ihr Puls anstieg. Vier Männer, die zu den Kadyrowtsy gehörten, traten lachend und scherzend ein.

Wahrscheinlich haben sie ordentlich Appetit bekommen, weil sie wieder jemanden totgeprügelt haben.

Ursprünglich ein Teil des Sicherheitsdienstes des Präsidenten, waren die Kadyrowtsy, wie man sie nannte, zu einer eigenen Miliz geworden und gehorchten nur der Marionette, die die Russische Föderation als Präsident eingesetzt hatte, Ramsan Kadyrow.

Ramsan, selbst Tschetschene, verstand die Familiendynamik des Konflikts und entwarf seinen eigenen Plan, um die Aufständischen niederzuwerfen. In seinen Worten: Willst du die Aufständischen treffen, dann greif dir die Familien. Und das machte er dann auch, ließ jeden verhaften, der auch nur entfernt mit den Separatisten zu tun hatte. Da es schwerfiel, in Tschetschenien jemanden zu finden, der nicht irgendjemanden kannte, der sich am Kampf beteiligte, ließ das die Bevölkerung ziemlich schutzlos zurück.

Die russische Armee zog ab und überließ ihm das Feld, und eine Terrorherrschaft begann. Männer wurden buchstäblich von der Straße gezerrt, und niemand sah sie je wieder. Oder man fand sie später, brutal zu Tode gefoltert.

Elinas Nachname, Maschadowa, zog besondere Aufmerksamkeit auf sich, da sie diesen Namen mit Aslan Maschadow gemeinsam hatte, dem tschetschenischen General, dem man den Sieg im ersten Tschetschenienkrieg zuschrieb. Als er nach der tschetschenischen Niederlage im zweiten Tschetschenienkrieg von den Bergen aus einen Guerillakampf führte, hatte man ihn zur Nummer zwei der meistgesuchten Männer Russlands erklärt.

Den ersten Stich hatte sie verspürt, als sie eines Morgens ihre Wohnung verließ und vor der Tür ihren Onkel fand, nackt und tot, von Blasen und Narben übersät. Sie hatten ihn mit einer Lötlampe behandelt. Einer nach dem anderen folgte, Cousins, Brüder, die man mit brutalen Folterspuren fand oder die einfach nie mehr auftauchten. Sie empfand eine ohnmächtige Wut.

Niemand konnte etwas dagegen tun. Es gab kein Geld, um woandershin zu reisen, und keine Möglichkeit, Ramsans Kadyrowtsy davon abzuhalten, zu tun, was immer sie wollten. In Wirklichkeit verschlossen viele in Grosny die Augen vor dem Krieg, der sich im Geheimen abspielte, da den Russen das Ergebnis gefiel. Im Gegenzug ließen sie Geld fließen, gaben Ramsan Kredite für den Wiederaufbau der Stadt.

2004 verfolgte sie wie jeder andere auch wie gebannt die Geiselnahme in der Schule von Beslan, verübt von tschetschenischen Separatisten. Über 1000 Menschen wurden als Geiseln genommen, darunter Hunderte Schulkinder. Unter den Geiselnehmern befanden sich, vor den Fernsehkameras deutlich zu sehen, 19 schwarz gekleidete Frauen mit Sprengstoffwesten. Sie forderten Rache für den Verlust ihrer Verwandten durch die Hände der Sicherheitskräfte. Die Nachrichtensprecher gaben ihnen den Spitznamen »Die Schwarzen Witwen«.

Die Geiselnahme endete in einer Tragödie auf allen Seiten, aber sie war eine dramatische Vorstellung, allerdings nicht die letzte. Elina begann, den Schattenkrieg zu verfolgen, und die Schwarzen Witwen demonstrierten ihre entsetzliche Macht. Wann immer sie zuschlugen, töteten sie doppelt so viele Menschen wie ihre männlichen Gegenstücke. Und sie schlugen oft zu: in der Moskauer U-Bahn, in Flugzeugen und Verwaltungsgebäuden. Sie waren überall, und wie ein Sklave folgte ihnen der Tod.

Die Schwarzen Witwen nahmen sie auf abstrakte Art gefangen, als Fantasie, zu der sie eine Beziehung hatte, der sie zugetan war. Vor sechs Monaten war es konkret geworden. An einem frischen, klaren Morgen holten sie Elinas Vater ab, diesmal vor ihren Augen. Die Kadyrowtsy hörten nicht auf ihr Flehen, schlugen mit Knüppeln auf sie ein, als sie ihn nicht loslassen wollte, bis sie gehorchte. Drei Tage später fand man ihn im Wald. Offiziell hieß es, er habe zu fliehen versucht. Die Narben an seiner Leiche erzählten eine andere Geschichte. Nachdem sie ihn, gemeinsam mit ihrer Mutter, mit eigenen Händen begraben hatte, beschloss Elina, sich zu wehren. Zu dem zu werden, was ihr Feind am meisten fürchtete.

Elina saß in ihrem Café, wartete, hoffte, betete, dass der Mann auftauchte, der ihren Vater abgeholt hatte. Sie spielte mit dem Gedanken, etwas zu ihm zu sagen. Vielleicht sollte sie ihn, direkt bevor sie den Sprengstoff hochgehen ließ, fragen, ob er immer noch gern Frauen schlug. Sollte die Erkenntnis ihm doch das Gehirn versengen, kurz bevor es der Sprengstoff tat.

Mittlerweile saßen fünf Kadyrowtsy am Tisch. Ein ziemlich lohnendes Ziel. Sie überlegte noch einen Moment länger, dann stand sie auf, ließ den Zünder in ihre Handfläche gleiten. Als sie sich dem Tisch näherte, kamen zwei weitere Männer herein, und Elina sah den Mörder ihres Vaters.

Sie gingen an einen anderen Tisch, und Elina war hin- und hergerissen. Sollte sie zwei Männer töten oder fünf?

Ihr Befehl lautete, größtmöglichen Schaden anzurichten. Doch ihr übermächtiger Wunsch war, nur einen einzigen Mann zu töten.

Ehe sie sich entscheiden konnte, erschütterte, keine 70 Meter entfernt, eine gewaltige Explosion die Luft, schleuderte sie zu Boden. Sie erholte sich schnell, wusste, was die anderen nicht wussten: Der Anschlag hatte begonnen.