10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

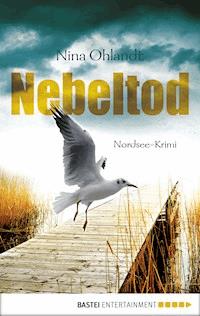

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hauptkommissar John Benthien

- Sprache: Deutsch

Am Strand von Sylt wird die Leiche einer Frau gefunden, die erst seit Kurzem auf der Insel lebte. Wer könnte ihr nach dem Leben getrachtet haben, fragt sich Hauptkommissar John Benthien. Denn schon einmal wurde ein Anschlag auf sie verübt. Benthiens Ermittlungen werden komplizierter als gedacht, denn der Mord führt ihn zu einem bislang unbekannten Ereignis der deutsch-deutschen Vergangenheit, das manche Menschen gerne für immer verbergen würden. Und zu seinem Entsetzen spielt auch sein Vater dabei eine nicht unwesentliche Rolle.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 649

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

Personenlisten

Meeresleuchten

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Tagebuch

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Tagebuch

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Tagebuch

Kapitel 15

Kapitel 16

Tagebuch

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Tagebuch

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Tagebuch

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Tagebuch

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Tagebuch

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Tagebuch

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Tagebuch

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Tagebuch

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Tagebuch

Kapitel 54

Kapitel 55

Tagebuch

Kapitel 56

Kapitel 57

Tagebuch

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Tagebuch

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Tagebuch

Kapitel 68

Kapitel 69

Kapitel 70

Tagebuch

Kapitel 71

Kapitel 72

Kapitel 73

Kapitel 74

Kapitel 75

Kapitel 76

Kapitel 77

Kapitel 78

Kapitel 79

Kapitel 80

Weitere Personen

Anmerkung der Autorin

Über das Buch

Am Strand von Sylt wird die Leiche einer Frau gefunden, die erst seit Kurzem auf der Insel lebte. Wer könnte ihr nach dem Leben getrachtet haben, fragt sich Hauptkommissar John Benthien. Denn schon einmal wurde ein Anschlag auf sie verübt. Benthiens Ermittlungen werden komplizierter als gedacht, denn der Mord führt ihn zu einem bislang unbekannten Ereignis der deutsch-deutschen Vergangenheit, das manche Menschen gerne für immer verbergen würden. Und zu seinem Entsetzen spielt auch sein Vater dabei eine nicht unwesentliche Rolle.

Über die Autorin

Nina Ohlandt wurde in Wuppertal geboren, wuchs in Karlsruhe auf und machte in Paris eine Ausbildung zur Sprachlehrerin, daneben schrieb sie ihr erstes Kinderbuch. Später arbeitete sie als Übersetzerin, Sprachlehrerin und Marktforscherin, bis sie zu ihrer wahren Berufung zurückfand: dem Krimischreiben im Land zwischen den Meeren, dem Land ihrer Vorfahren.

Nina Ohlandt

Schweigende See

Nordsee-Krimi

John Benthiens siebter Fall

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Jan WielpützUmschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Illustrationen von © shutterstock: Nejron Photo | Angelina Babil | Gallinago_media | sianstock | BoundlessProductionsE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-7820-7

www.luebbe.dewww.lesejury.de

Für LeuIn Liebe und Dankbarkeit

Personenliste Kripo Flensburg

John Benthien, Erster Hauptkommissar in Flensburg

Lilly Velasco, Oberkommissarin und Freundin von John Benthien

Tommy Fitzen, Oberkommissar, alter Jugendfreund von Benthien, ist mit ihm auf Sylt aufgewachsen

Leon Kessler, frischgebackener Kommissar, will schnell Karriere machen

Mikke Jessen, Kommissaranwärter, ein »Junge vom Land«

Weitere

Dr. Thyra Kortum, Oberstaatsanwältin (war Freundin von Benthiens Mutter)

Dr. Radtke, brummeliger Rechtsmediziner aus Kiel

Weitere Personen siehe Anhang

Meeresleuchten

So schön war selten eine Nacht gewesen.

Über der einsamen Schwimmerin wölbte sich ein hoher Himmel mit Myriaden von Sternen, die sich im Wasser zu spiegeln schienen. Aber es waren nicht die Sterne, es war das Meer selbst, das leuchtete, als hätte ein Zauberer Edelsteine aus einem Füllhorn ausgeschüttet, die, den Bewegungen der Wellen folgend, auf dem Wasser ihr Licht erstrahlen ließen, mystisch und geheimnisvoll. Nie zuvor hatte sie solch ein intensives Meeresleuchten erlebt. Wenn sie in Nächten wie dieser als Kind an der Hand des Großvaters vor der Brandung gestanden hatte, war sie sich vorgekommen wie in einem Land voller Magie, und nie hatte sie sich sattsehen können.

»Glühwürmchen des Meeres« hatte sie dieses Phänomen getauft, und erst als sie älter war, hatte der Großvater ihr erklärt, dass das Leuchten von Millionen von Mikroorganismen, winzigen Meereslebewesen verursacht wurde. Vor allem in schwülen Sommernächten traten solche Lichterscheinungen auf.

Heute jedoch würden die Glühwürmchen den Tod bringen.

Als wollten sie die einsame Schwimmerin trösten, hefteten sich die winzigen Leuchtalgen an ihre Arme und Beine, leuchteten in Farben von Jade, Smaragd, Lapislazuli oder Malachit. Sie schickten Farbblitze in die Nacht, fielen in leuchtenden Kaskaden von ihren sich auf und ab bewegenden Füßen und umarmten sie voller Schönheit.

Dabei bewegte kaum ein Windhauch das Wasser, kein Laut war zu hören außer dem zärtlichen Plätschern der Wellen. Selbst die Seevögel schliefen.

Es war ein Märchenland, das sie in dieser stillen Nacht durchschwamm, und doch war es die schlimmste Nacht ihres Lebens. Das Meer in seiner Schönheit war ein Verräter; es spannte sich wie ein großes Leichentuch über die ungezählten Menschen, die ertrunken auf seinem Grund lagen – sie hatten die Freiheit gewollt und den Tod gefunden, und niemand wusste von ihrem Schicksal.

Würde sie bald dazugehören zu dieser Truppe der Namenlosen, zu den unzähligen Toten in dieser schönen, schweigenden See?

Ihr Ziel jedenfalls hatte sie verfehlt, in weite Ferne war es gerückt, nun konnte sie ihr Leben nur noch retten, indem sie zurückkehrte. Tränen liefen ihr übers Gesicht, selbst den Wellen gelang es nicht, sie wegzuwischen, es kamen immer wieder neue.

Für einige Augenblicke ruhte sie sich aus, schwamm in Rückenlage, mit sparsamen Fußbewegungen, die Arme unter den Rücken gelegt. Sie kam dem Küstenstreifen näher, wo nur wenige Lichter brannten. Wo versteckten sich ihre Feinde? Oder hatten sie sie noch nicht entdeckt? Stimmte es, dass Grenzschiffe Flüchtlinge, derer sie nicht habhaft werden konnten, einfach überfuhren, sodass die Schiffsschrauben sie zerfetzten? Gerüchte gab es viele, ob sie alle der Wahrheit entsprachen, wusste sie nicht.

Sie überlegte, ob sie die Mistral ansteuern und sich auf dem Schiff verstecken sollte. Oder würden sie gerade dort nach ihr suchen? Vielleicht bildete sie sich das alles aber auch nur ein? Waren die Grenzer schon auf sie aufmerksam geworden? Wenn sie das nur wüsste! Grenzboote oder Kutter waren jedenfalls keine in ihrem Blickfeld zu sehen … Oder warteten die Grenzer, gut getarnt und gut gelaunt, am Ufer auf sie?

Sie beschloss, zum Schiff zu schwimmen und sich dort bis zum Anbruch des Tages zu verstecken. Sie hatten es mit Sicherheit inzwischen durchsucht, sodass sie hier fürs Erste sicher sein würde.

Leider war das Meeresleuchten ein unschuldiger Verräter, denn es zeigte jedem Beobachter durch das Farbspektakel, wo gerade im Meer sich etwas bewegte, womöglich ein Mensch. Daher tauchte sie tief ins Wasser, wobei ihr der Schnorchel und die Flossen hilfreich waren, und versuchte, sich lautlos dem Schiff zu nähern.

Erst in letzter Sekunde sah sie, dass an einer tiefen Stelle, im Schatten des überhängenden Steilufers, ein Boot lauerte. Hatten sie sie etwa schon entdeckt?

So leise wie möglich änderte sie ihren Kurs, steuerte hinein ins flache Ufergewässer. Dorthin konnten sie ihr nur folgen, wenn sie ins Wasser sprangen. Doch das geschah nicht, offenbar hatten sie sie noch nicht gesehen.

Ihr Herz klopfte so stark, dass ihr übel wurde. Sie rettete sich unter eine Holzkonstruktion, einen Ponton, dessen Steg vom Strand ein Stück ins Meer hineinführte bis zu einer tieferen Stelle, an der die Plattform lag. Hier war sie als Kind oft ins Wasser gesprungen, ängstlich zuerst, dann mit wachsender Begeisterung. Schöne, friedliche, sorgenfreie Sommertage waren das gewesen, damals, als sie noch jung war, fünf oder sechs Jahre alt, und der Liebling ihres Großvaters.

Jetzt hing sie unter der Holzkonstruktion, hielt sich fest, um das Zittern zu bändigen, das inzwischen ihren ganzen Körper erfasst hatte. Eine Weile verharrte sie so, angestrengt lauschend, ob sich etwas auf dem Meer bewegte, ob sie das Brummen eines Schiffsmotors hörte oder die Annäherung eines Menschen. Als alles ruhig blieb, wagte sie sich vorwärts, leise und so langsam wie möglich. Nach einer gefühlten Ewigkeit gelangte sie unter der kurzen Holztreppe an, die vom Strand hinauf auf den Steg führte.

Auch hier blieb alles still.

Sie wagte sich hervor, schaute sich um, scannte die Umgebung: Sand, Gräser, Buschwerk, das ihr Schutz bieten würde im Schatten der Nacht, angrenzend ein kleiner Wald, in der Ferne ein paar Häuser. Wer lebte dort, war er Feind oder Freund? Jetzt nur schnell den dunklen, leeren Strand überqueren und sich in die üppige Vegetation fallen lassen. Sie rannte über den Strand, kroch vorsichtig in die Büsche, blieb erschöpft liegen, versuchte, ihren Atem zu beruhigen, den Herzschlag wieder in den Griff zu bekommen.

Gerade als sie glaubte, sich gefahrlos aufrichten zu können, um sich ihren Weg ins Hinterland zu bahnen, fielen sie über sie her, lautlos und geschmeidig wie Raubkatzen … drei, vier, fünf Männer in Uniform, vielleicht auch mehr, genau konnte sie es im Dunkeln nicht erkennen.

Sie wusste, dass sie verloren war.

Kapitel 1

Wuppertal, Anfang August

Hannah Landsberg stand am Fenster ihres Zimmers unter dem Dach und starrte auf die Straße hinab.

Konnte er es wirklich sein? War das möglich?

Sie spürte, wie sich die Härchen auf ihren Armen aufstellten, wie sie, trotz der Hitze draußen und im Haus, eine Gänsehaut überlief. Die Figur, der schlaksige Gang, die dunklen Locken … alles stimmte, und dennoch war es schlichtweg unmöglich. Auch er war fünfzig Jahre älter geworden inzwischen, auch vor ihm hatte die Zeit nicht haltgemacht.

Sie schüttelte den Kopf. Wie dumm sie war!

Derjenige, der da unten die steile Straße hinunterlief, vorbei an den Vorgärten der Nachbarschaft, war ein junger Mann und hatte mit ihr und ihrer Geschichte nichts zu tun.

Immer noch fröstelnd schlang Hannah die Arme um sich. Das ärmellose Sommerkleid schien auf einmal viel zu kalt zu sein. Sie versuchte vergeblich, die schlimmen Erinnerungen abzuschütteln, die dieser Mann auf der Straße bei ihr ausgelöst hatte: Bilder von steilen, staubigen Gassen, durch die sie atemlos floh, verfolgt von einer grölenden Männerhorde; Bilder von alten Frauen oder Greisen, die neugierig, lachend, rauchend aus den Fenstern hingen und die Verfolgungsjagd als einen Scherz ansahen, die glühende Sonne, der Schweiß, der Schmutz, die meckernden Ziegen, die ihr den Weg versperrten, der durchdringende, Übelkeit erregende Duft von Thymian, ein Gewürz, das sie niemals mehr verwenden würde … Diese Bilder, unauslöschlich eingebrannt in ihre Seele, hatten ihr halbes Leben geprägt, sie nie wieder losgelassen, waren bis heute nächtelang ihre treuen Begleiter. Und nun, in dieser nüchternen westdeutschen Stadt, in einer Straße, die außer einem gewissen Gefälle keinerlei Ähnlichkeit mit ihrem damaligen Leidensweg hatte, suchten sie Hannah erstmalig mitten am Tage heim.

Erschrocken zuckte sie zusammen, als es hinter ihr leise an der Tür klopfte. Es war Doro, nur Doro, wer denn sonst. Brigitte beliebte es ja immer noch, mit dem Rollstuhl durch die Gegend zu fahren oder vielmehr: sich fahren zu lassen. Sie würde niemals die Treppe hochsteigen.

Doros liebes Gesicht, gesund, braun gebrannt und voller Sommersprossen, strahlte Hannah an. »Ich habe Kaffee gekocht und im Garten den Tisch gedeckt. Kommst du?«

Hannah drehte sich um und lächelte. Nach der Plackerei mit den Umzugskisten kam ihr eine Erfrischung recht. »Ich bin gleich so weit.«

»Es gibt warme Pförtchen mit Kirschen und Eis, also warte nicht zu lang.« Doro ließ den Blick über Taschen und leere und halb gepackte Koffer schweifen, die überall im Zimmer herumstanden oder auf dem Sofa lagen. »Hannah, Liebes, sag doch was, ich kann dir doch helfen!«

»Du hast selbst genug Arbeit mit deinen Koffern, Doro. Außerdem sollst du uns nicht so verwöhnen! Brigitte kann auch mal was tun!«

»Bald habe ich keine Gelegenheit mehr, euch zu verwöhnen«, sagte Doro wehmütig, »daher lass es mich noch eine Weile genießen.« Vorsichtig stieg sie die steile Treppe wieder nach unten.

Gerührt sah Hannah ihr hinterher. Die gute Doro! Seit der Schulzeit waren sie beste Freundinnen, seit einem halben Jahrhundert. Das Leben hatte sie auseinandergeführt, doch dann waren fast zeitgleich Doros Ehemann Bruno und Hannahs Lebensgefährte Enno gestorben. Hannah war von Ennos Tochter Fenja, der es nicht schnell genug gehen konnte, den gepflegten alten Niedersachsenhof auszuräumen und zu verkaufen, per richterlichem Beschluss auf die Straße gesetzt worden. Und Doro, die sich in ihrem Häuschen in Wuppertal, weit weg von Hannah, sehr einsam fühlte, hatte der so plötzlich obdachlos gewordenen Freundin vorgeschlagen, zu ihr zu ziehen. Dafür war Hannah ihr ewig dankbar.

Noch einmal warf sie einen prüfenden Blick auf die Straße, doch die lag flirrend und menschenleer in der Sonne. Es war eine kurze Anwohnerstraße, die oben auf dem Parkplatz eines Friedhofs endete, eine stille, ruhige Straße, in der jeder jeden kannte. Wohl deshalb war ihr der unbekannte Mann so suspekt vorgekommen. Wer weiß, vielleicht hatte er einfach nur einen harmlosen Friedhofsbesuch gemacht? Und sie war ganz unnötig in Panik geraten!

Unten in der Küche traf Hannah auf Brigitte, die ziemlich chaotisch in ihrem Rollstuhl durch die Gegend kurvte. Sie hielt ein Tablett auf dem Schoß, das sie aufs Geratewohl mit vier Tassen, einem viel zu vollen Milchkännchen und – aus Gründen, die nur ihr bekannt waren – einem Schneebesen und einer Knoblauchpresse bestückt hatte.

Hannah nahm ihr das Tablett, das durch seine Schräglage abzurutschen drohte, von den Knien und stellte es auf der Arbeitsplatte ab. »Brigitte, das steht doch schon alles draußen auf dem Tisch!«

Ihre Schwester drehte eine Pirouette mit dem Rollstuhl. »Du wirfst mir vor, dass ich zu wenig zum Haushalt beitrage, aber du lässt mich ja nichts machen!«

Hannah atmete tief ein und lautlos wieder aus. Sie griff nach den Gehhilfen in der Ecke und reichte sie ihrer Schwester. »Soll ich dir helfen?«

»Nein!« Brigitte hievte sich geschickt aus dem Stuhl und packte die Krücken. »Für meinen Bauch ist das gar nicht gut, mit diesen Dingern zu gehen. Das weißt du ganz genau. Er wird dadurch gestaucht und reizt meine Faszien und die Nervenbahnen!«

Hannah verzichtete auf eine Erwiderung, da sie dieses Thema schon etliche Male durchgekaut hatten. Brigitte mochte es eben auf Kosten anderer am liebsten bequem, obwohl das ständige Fahren im Rollstuhl absolut kontraproduktiv war und ihrer Genesung im Wege stand. Sie machte auch die Übungen nicht in ausreichendem Maß, die der Arzt ihr nach der Reha empfohlen hatte, Übungen wie Radfahren, Schwimmen, leichte Wassergymnastik. Was Hannah allerdings am meisten Sorgen machte, war der Geisteszustand ihrer Schwester. Wieder einmal sann sie darüber nach, während sie das Tablett leer räumte und Brigitte in den Garten humpelte, wie unterschiedlich das Schicksal mit ihnen umgesprungen war. Brigitte hatte mit Sicherheit den undankbareren Part erwischt, was Hannah herzlich leidtat. Auch sie selbst hatte sich vor gut einem Jahr, kurz vor Ennos Tod, einer Gallenoperation unterziehen müssen, aber bei ihr war alles gut verlaufen.

Brigitte hatte gleich drei schmerzhafte Operationen über sich ergehen lassen müssen, da es immer wieder zu Entzündungen gekommen war, die man nur schwer in den Griff bekam. Insgesamt fünf Monate war sie im Krankenhaus gewesen. Schon als Hannah ihre Schwester nach der ersten OP besucht hatte, war sie zutiefst erschrocken gewesen über den Grad ihrer Verwirrung.

»Das gibt sich wieder, das ist nur ein Durchgangssyndrom nach der Narkose«, hatte man sie getröstet, und dem ersten Anschein nach hatte sich Brigittes Zustand nach ein paar Wochen gebessert. Doch die nachfolgenden Operationen hatten nicht dazu beigetragen, dass dies so blieb. Hannah war sich nicht sicher, ob das alles tatsächlich den Narkosen geschuldet war, oder ob ihre Schwester mit ihren vierundsiebzig Jahren langsam in eine Altersdemenz geriet.

Sie hatte sich mit Doro beraten, die vorgeschlagen hatte, Brigitte in ihr Haus aufzunehmen, da sie zumindest vorerst nicht mehr allein zurechtkam und betreut werden musste. Hannah war sich bewusst, dass sie ihre Schwester, die geringfügige neun Minuten jünger war als sie, seitdem argwöhnisch beobachtete und nach Anzeichen dafür suchte, ob ihr Delir allmählich in eine Demenz überging.

Ich darf nicht ungeduldig mit ihr sein, ermahnte sie sich wieder, sie war immerhin sehr krank gewesen und musste sich erst einmal eingliedern in ihre kleine WG. Hannah empfand sich als einen geduldigen Menschen, sie war einst mit ihrer Schwester eng vertraut gewesen, auch wenn diese manchmal schwierig, weil eifersüchtig, gewesen war. Jetzt, sagte sie sich, mussten sie sich eben wieder aneinander gewöhnen, was bei Menschen in ihrem Alter, die lange getrennt waren, zu einem Problem werden konnte.

Sie hörte Brigitte im Garten sprechen und fragte sich, mit wem sie sprach. Die Nachbarn zur Rechten waren verreist. Doch nicht etwa mit dem etwas schwierigen Nachbarn zur Linken? Hoffentlich kam es nicht wieder zu einem Streit! Auch das war typisch für ihre Schwester, einer Auseinandersetzung ging sie nur ungern aus dem Weg. Und ihr schien, als sei Brigitte nach ihren Operationen noch eine Spur aggressiver geworden, noch mehr auf Krawall gebürstet, als sie es ohnehin war.

Doro kam wieder in die Küche und ging zum Kühlschrank. »Ich denke, wir haben nun alles«, sagte sie. »Dann kann ich wohl das Eis rausnehmen?«

Hannah nickte. »Brigitte ist schon im Garten.«

Doro seufzte. »Ich werde unsere kleine Golden-Girls-WG vermissen!« Sie öffnete den Kühlschrank und entnahm dem Kühlfach eine Packung Vanilleeis.

»Dafür siehst du deine Tochter das erste Mal seit drei Jahren wieder und lernst deine kleine Enkelin kennen«, versuchte Hannah sie zu trösten.

»Darauf freue ich mich ja auch. Aber mussten sie ausgerechnet nach Namibia gehen? Weiter weg ging’s ja wohl nicht!«

»Sei froh, dass es nicht Australien ist!«, sagte Hannah trocken. Sie sahen sich an und lachten. Sie fürchtet sich vor der Rückkehr, dachte Hannah, davor, in ein paar Monaten in ein leeres Haus zurückzukommen und Brigitte und mich mehr als sechshundert Kilometer entfernt zu wissen. Das konnte sie gut nachvollziehen. Und manchmal kam sogar ihr selbst die Idee, nur in der Gesellschaft ihrer Schwester nach Sylt zu ziehen, abenteuerlich vor. Aber sie hatte ja noch eine weitere Option … Einen Traum, eine Sehnsucht … Verloren in widersprüchliche Gedanken, zog sie ihre Zigaretten hervor und zündete sich eine an. Sie nahm einen tiefen Zug und stellte sich ans offene Fenster.

Doro holte den Eisportionierer aus der Schublade und stellte drei Glasschälchen auf die Arbeitsplatte. Brigitte, gestützt auf die Gehkrücken, kam wieder herein. Ein missbilligender Blick traf Hannah. »Wie bin ich froh, dass ich nie das Rauchen angefangen habe!«, sagte sie anzüglich. »Willst du nicht mal damit aufhören? Kostet nur Geld und verursacht Krebs! Kennst du nicht die Bilder von diesen rabenschwarzen Lungen voller Teer? Und am Schluss erstickt man elendiglich.« Sie brach in übertriebenes Röcheln aus.

Hannah verbiss sich eine Antwort. Das war wohl die Retourkutsche ihrer Schwester, die sich oft genug ihre gut gemeinten Ratschläge anhören musste, die sie als Bevormundung empfand. Irgendwie, dachte Hannah, mussten sie sich auf Sylt zusammenraufen. Sonst würde es ein ungemütliches Zusammenleben werden.

Brigitte öffnete die Kühlschranktür, wühlte im Gemüsefach und brachte ihren Hausschlüssel zum Vorschein, den sie, soweit Hannah wusste, seit zwei Tagen suchte. »Jetzt ist er wohl kalt genug«, kommentierte ihre Schwester mit einem spöttischen Grinsen und schob ihn in ihre Hosentasche. Sie griff nach dem Spülmittel, hängte die Flasche an einen Finger und glitt lautlos wieder hinaus.

Hannah warf Doro einen Blick zu. »Macht sie das absichtlich?«, fragte sie ratlos. »Will sie uns auf den Arm nehmen? Das sähe ihr ähnlich. Oder ist sie tatsächlich so verwirrt?«

»Ich frage mich, was sie draußen mit dem Spülmittel will«, überlegte Doro.

Sie folgten Brigitte zu dem üppig gedeckten Tisch, der auf dem gepflegten Rasen inmitten von Blumenbeeten im Schatten eines Baums stand. Doro verteilte das Eis, dann nahm sich jeder eins der inzwischen lauwarm gewordenen Pförtchen zusammen mit dem Kirschkompott. Hannah fand, dass es köstlich schmeckte und bei dieser Augusthitze sehr erfrischend war.

Brigitte schob ihren Teller weit von sich. Sie war eifrig dabei, schwarze Weintrauben in zwei Hälften zu zerschneiden und rings um den Tisch auf den Boden zu streuen. Die Flasche mit dem Spülmittel stand griffbereit neben ihr.

»Iss dein Eis, ehe es schmilzt«, sagte Hannah und schob ihr den Teller wieder hin, doch dann biss sie sich auf die Lippen. Sie tat es schon wieder! Brigitte war erwachsen, sie musste sie nicht betüdeln wie eine Mutter ihr Kind.

»Ihr habt keine Ahnung, warum ich das mache, oder?«, fragte Brigitte und warf wieder eine Handvoll Trauben auf den Boden. »Ihr denkt, lasst die Verrückte nur machen, dann ist sie wenigstens beschäftigt …«

»Du willst irgendwelche Tiere füttern?«, riet Doro freundlich.

Brigitte lachte. »Ja, Wölfe und Bären!« Sie breitete theatralisch die Arme aus. »Seht ihr hier etwas? Tiere? Viecher? Etwas, das fliegt und sticht und gelb geringelt ist?«

»Die Trauben sollen für die Wespen sein?«, fragte Hannah ungläubig.

»Natürlich! Kennst du das nicht? Ist ein altes Hausmittel. Wenn sie die Trauben riechen, fallen sie darüber her und gehen nicht an das Zeug, das auf dem Tisch steht.«

Hannah verbiss sich die Bemerkung, dass trotz Brigittes bewährtem »Hausmittel« zahlreiche Wespen über den Tisch schwirrten und sich keineswegs unten an den Weintrauben labten. Man musste aufpassen, dass sie sich nicht im letzten Augenblick auf die Gabel setzten und mit in den Mund gelangten.

Ihre Schwester schien das nicht zu bemerken.

Brigitte wandte sich an Doro. »Basilikum und Tomatenpflanzen solltest du hier ums Haus herum pflanzen. Die mögen Wespen nicht wegen des Geruchs. Und Dahlien! Dahlien haben tiefe Kelche, das hassen sie. Wespen lieben flache Blüten, in die sie nicht reinkrabbeln müssen. Findest du alles im Internet, musst du nur nachgucken.« Sie griff nach dem Spülmittel und sprühte einen Strahl auf eine Wespe, die gerade die Schüssel mit dem Gebäck ansteuerte.

Hannah sprang auf. »Pfui Teufel! Jetzt hast du die Pförtchen besprüht, und wir können sie nicht mehr essen!«

»Aber die Wespe ist tot!«, sagte Brigitte kichernd.

Kapitel 2

Sylt, Anfang August

Fenja Gregorius schüttete den feinen Nordseesand aus dem Eimer auf die Ablage innen vor dem Schaufenster, ebnete per Hand die Fläche und formte den Sand zu kleinen Hügeln und Tälern. Darauf verteilte sie ihre Funde, die sie am Strand gesammelt hatte: Muscheln, angeschwemmte Hölzer und Schneckengehäuse. Zuletzt blickte sie zufrieden auf ihr Werk. Dafür, dass sie keine professionelle Dekorateurin war, fand sie, hatte sie es gut gemacht. Allerdings tat ihr Rücken schon wieder höllisch weh. Sie reckte und streckte sich, spannte und entspannte ihre Muskeln, beugte sich nach vorn und versuchte, ihre Zehenspitzen zu erreichen. Doch das war einmal; obwohl sie schlank war und sportlich wirkte, war ihr vierzigjähriger Körper hoffnungslos außer Form. Seit mindestens zehn Jahren hatte sie keinen Sport mehr gemacht, höchstens hin und wieder ein paar halbherzige Turnübungen. Das musste sich rächen, wie ihr erneut bewusst geworden war, als sie vier Eimer mit Sand gefüllt – heimlich, spätabends, an einem stillen Fleckchen des Strandes, denn dass man Sand wegkarrte, wurde auf Sylt nicht gern gesehen – und ihn mittels eines Plattformwagens bis zu ihrer Galerie gekarrt hatte.

Harald war ja wieder anderweitig beschäftigt gewesen!

Nun mussten noch die Bilder einigermaßen gefällig auf und über dem Sand drapiert werden, aber da hatte sie noch keine rechte Vorstellung, wie sie das machen sollte. Seit sie sich keinen professionellen Schauwerbegestalter mehr leisten konnten, mussten sie selbst die beiden Schaufenster ihrer Galerie in Westerland dekorieren. Was zugegebenermaßen schwierig war. Schließlich sollten sich die im Fenster aufgehängten Bilder ja nicht wie ein Mobile drehen, wenn ein Kunde reinkam und ein Windhauch sie traf. Nicht, dass sie noch viele Kunden gehabt hätten!

Sie lauschte hinüber zu ihrem kleinen Büro hinter dem Geschäftsraum, wo Harald noch immer mit dem Rechtsanwalt telefonierte. Dass das Gespräch so lange dauerte, gab ihr ein wenig Hoffnung.

Als sie den nächsten Eimer Sand vor dem zweiten Schaufenster ausschüttete, wurde sie von einer Kundin unterbrochen. Mittelalt, die schlaffe Haut am Dekolleté dunkelbraun gebrannt und mit Goldschmuck behangen. Eine Touristin kurz vor der Abfahrt, die ein billiges, aber wertig aussehendes Mitbringsel für die Putzfrau oder die Katzenbetreuerin suchte, überlegte Fenja, die sich gern einen Spaß daraus machte, ihre Kundschaft einzuschätzen.

Auch diesmal lag sie richtig. Die Dame kaufte zielstrebig eine Holzmöwe für 7,99 Euro und wollte sie als Geschenk eingepackt haben. Mit zusammengebissenen Zähnen machte sich Fenja, nachdem die Kundin den Laden verlassen hatte, wieder an die Arbeit, verteilte den Sand, Steine, Muscheln und, angeregt durch den Kauf der Kundin, auch noch ein paar Holzmöwen in dem dünenähnlichen Gebilde. Dabei wurde ihr warm, und Fenja schob eine hartnäckige Haarlocke, die ihr immer wieder ins Gesicht fiel, aus der verschwitzten Stirn.

Als Harald endlich aus dem Büro kam, bat sie ihn, die Ladentüre zu öffnen. »Hier kommt man ja um vor Hitze!« Sie warf ihrem Lebensgefährten einen unwirschen Blick zu. »Und könntest du mir dann netterweise mit dem Schaufenster helfen, wenn du mal deine Telefonate erledigt hast?«

»Ich habe mit unserem Anwalt gesprochen! Interessiert dich gar nicht, was er gesagt hat?« Haralds Hilfestellung sah so aus, dass er unbeholfen eine hölzerne, ziemlich kitschige Badenixe ins Schaufenster setzen wollte, doch Fenja nahm sie ihm aus der Hand.

»Natürlich interessiert mich das!«, fuhr sie ihn an. »Lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen!«

»Der Anwalt sagt, wir haben im Grunde nur eine Möglichkeit: Wir könnten Frau Landsberg einen Zahlungsausgleich anbieten. Dafür gibt sie ihren Anspruch auf lebenslanges Wohnrecht auf, und wir verkaufen das Haus in Hörnum.«

»Und wie hoch soll dieser Zahlungsausgleich sein?«

»Zwanzigtausend Euro, schlägt er vor. Eventuell hochgehen auf fünfzigtausend.«

»Das ist doch der Wahnsinn!«, rief Fenja entsetzt. »Wo sollen wir denn zwanzigtausend Euro hernehmen?«

»Liebes, denk doch mal nach! Sie bekommt das Geld natürlich erst, wenn das Haus verkauft ist. Und das ist ganz schön was wert. Wir sollten es wirklich mal schätzen lassen. Kürzlich wurde ein Haus in der Nachbarschaft für 1,4 Millionen verkauft.«

»Das weiß ich auch«, schnauzte Fenja. »Aber was ist, wenn sie nicht mitmacht?«

»Wir müssen eben dafür sorgen, dass sie mitmacht! – Mir ist aber noch was eingefallen.« Harald kratzte sich an seinem immer kahler werdenden Schädel, der übersät war mit braunen Sonnenflecken. »Wir könnten ihr weismachen, dass sie kein Recht hat, eine Untermieterin bei sich aufzunehmen. Sie will ja wohl mit ihrer Schwester zusammenziehen. Wenn man ihr versichert, dass das rechtlich nicht möglich ist, wird sie wohl kaum zum Rechtsanwalt gehen. Du sagtest doch, sie ist nicht gerade wohlhabend?«

Fenja zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, was Vater ihr vor seinem Tod alles vermacht oder geschenkt hat. Er besaß ja einige Goldbarren, davon sind, meine ich, etliche nicht mehr da. Aber vielleicht hast du recht … sie ist eine alte Frau, und geistig vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe. Man könnte es immerhin versuchen. Am besten mit einem Schreiben des Anwalts.«

Harald starrte sie an. »Du verstehst es nicht … Wir haben leider einen seriösen Anwalt, der vermittelt auch gegnerischen Mandanten keine Unwahrheiten! Nein, das müssen wir schon selbst machen. Wir …«

Fenja baute sich vor ihm auf. »Du kriegst aber auch gar nichts auf die Reihe! Wieso findest du keinen Anwalt, der genau das schreibt, was wir wollen und was in unserem Interesse ist? Wenn wir das Schreiben selbst verfassen, wirkt das einfach nur dilettantisch. Da lachen ja die Hühner! Ich glaube wirklich …«

»Fenja«, flüsterte Harald Russo und deutete in Richtung Ladentür, »wir haben Kundschaft!«

Er verschwand eilig wieder im Büro, denn für die Bedienung der Kunden war Fenja zuständig.

Fenja war rot geworden, sie hoffte, dass die neuen Kunden, ein erholt aussehendes Paar in gepflegter Freizeitkleidung, nichts von ihrem Streit mitbekommen hatten. Sie schätzte, dass auch sie kurz vor der Heimreise standen, die Kinder hatten sie irgendwo geparkt und suchten nun nach einem hochwertigen Souvenir, das die maritime Atmosphäre von Sylt in ihr Heim bringen würde. Mit einer Holzmöwe würde sich dieses Paar sicherlich nicht zufriedengeben.

Hoffnung keimte in ihr auf.

Die beiden sahen sich im Laden um. Die junge Frau, eine attraktive Dunkelblonde mit goldenen Strähnchen, die echt aussahen, schien sich für die große, blau-grüne Murano-Vase zu interessieren, die nicht ganz billig war; der Mann hingegen ging zielgerichtet auf das Ölbild eines dänischen Malers zu und betrachtete es aus verschiedenen Perspektiven. Beide schienen ernsthaft interessiert zu sein. Wäre schön, dachte Fenja sehnsüchtig, wenn wir tatsächlich mal wieder eine größere Summe in die Kasse bekämen. Sie trat auf den Kunden zu und begann, über das Bild zu reden.

»Es soll ein Geschenk für meinen Vater sein«, sagte der Mann und lächelte sie freundlich an. Fenja registrierte seine große Charakternase, die leuchtend blauen Augen, deren Farbe von seiner Bräune noch unterstrichen wurde, die lässige Haltung. Flüchtig dachte sie daran, wie sehr Harald sich vernachlässigt hatte, seitdem sie zusammen waren. Fett war er geworden. Warum hatte sie nie Glück mit Männern? Die junge Frau kam hinzu, auch sie gut gekleidet in Jeans und einer bunten Bluse, die nur vorne lässig in den Bund gesteckt war.

»Glaubst du, es würde ihm gefallen?«, fragte der Typ und strich seiner Frau oder Freundin über den Rücken.

»Dein Vater liebt Gewitterstimmungen über dem Meer, dazu die dunkle Steilküste mit der kleinen Kirche im Hintergrund – ich finde es schön. Eine leere Landschaft mit beeindruckender Natur.«

»Wir nehmen es«, sagte der Mann, und Fenja traute ihren Ohren kaum. Solch ein kurzes, erfolgreiches Verkaufsgespräch hatte sie lange nicht mehr gehabt. Männer waren oft unkompliziert, im Gegensatz zu Frauen … sie fackelten nicht lange, wenn sie sich erst mal entschieden hatten.

Die junge Frau ging noch einmal zu der Murano-Vase mit den aquarellartigen Farben und berührte vorsichtig, fast zärtlich die glatte, glänzende Oberfläche. Doch mit über dreihundert Euro war sie nicht gerade billig, und Fenja wunderte es daher nicht, dass das Paar die Galerie nur mit dem Ölbild verließ. Aber immerhin! Sie hatte heute Vormittag schon mehr eingenommen als an so manchen Tagen zuvor.

Beschwingt ging sie wieder an die Arbeit, als Harald wie ein Schachtelmännchen aus dem Büro auftauchte, diesmal mit einem DIN-A4-Blatt in der Hand. Er hielt es ihr unter die Nase. »Lies!«

Es war ein Schreiben an Hannah Landsberg. Fenja überflog den Entwurf. Immer noch war sie der Meinung, dass das Schreiben eines Rechtsanwaltes mehr hermachen und überzeugender wirken würde. Sie begannen wieder zu streiten, als der Mann von eben den Laden erneut betrat, diesmal ohne seine Frau. Er kaufte ohne Zögern die Murano-Vase. Fenja konnte ihr Glück kaum fassen.

»Könnten Sie die Vase vielleicht für ein, zwei Tage bei sich im Laden behalten?«, fragte der Mann freundlich. »Es soll eine Überraschung sein. Ich hole sie morgen oder übermorgen ab.« Er reichte ihr eine Visitenkarte.

Fenja erwiderte das Lächeln, das ihr irgendwie ans Herz ging. Insgeheim dachte sie, dass Harald nie im Leben auf die Idee gekommen wäre, sie auf diese Weise zu überraschen. Das höchste der Gefühle war, dass er ihr einen Gutschein schenkte, der allerdings selten mehr als fünfzig Euro betrug. Manche Leute hatten einfach Glück mit ihren Männern.

Diesmal bezahlte der Mann mit Karte. Sie packte die Vase sorgfältig in Luftpolsterfolie und in einen Karton. Später wollte sie sie im Büro unterbringen.

»Benthien«, sagte sie nachdenklich zu ihrem Lebensgefährten, als sie die Visitenkarte des Kunden betrachtete. »Aus Flensburg. Kommt dir der Name nicht bekannt vor? Von irgendwoher kenne ich ihn …«

»Sicher wieder so ein Promi«, sagte Harald gelangweilt. »Was hältst du von meinem Brief? Klingt der glaubwürdig oder nicht?«

»Mir wäre es lieber, ein Rechtsanwalt würde dahinterstehen«, wiederholte Fenja unzufrieden. »Die Landsberg ist alt, aber nicht blöd. Es sei denn, sie hätte sich in den letzten Jahren sehr verändert, ich habe sie ja ewig nicht gesehen.«

»Du mochtest sie nie«, sagte ihr Lebensgefährte. »Warum eigentlich nicht?«

»Das weißt du doch – sie ist schuld am Tod meiner Mutter!«

Kapitel 3

Wuppertal, Anfang August

Selbst am frühen Abend brannte die Sonne noch erbarmungslos auf die schmale, steile Straße hinab, die jetzt, am Sonntagabend, wenig befahren und fast menschenleer war. Hannah war mit Doro und Brigitte auf dem Weg zum Friedhof, da Doro winterfeste Blumen auf dem Grab ihres Mannes pflanzen wollte, ehe sie ihre Reise nach Namibia antrat. Hannah schob den Rollstuhl mühsam bergan, unterstützt von ihrer Freundin. Wieder einmal war das Auto des Nachbarn im Weg, das er wie üblich auf dem Gehweg anstatt auf dem Grundstück geparkt hatte.

»Wie bin ich froh, dass ich den jetzt ein halbes Jahr lang nicht mehr sehen muss«, sagte Doro seufzend.

Hannah schob den Rollstuhl auf die Straße und sagte ärgerlich: »Könntest du nicht mal kurz aufstehen, Brigitte, damit ich das Ding wieder auf den Gehweg hieven kann? Schließlich kannst du gehen, wenn du willst!«

»Hier ist kaum Verkehr, da können wir für die letzten paar Meter auf der Straße bleiben«, sagte Brigitte entgegenkommend. Sie deutete auf den Vorgarten auf der anderen Straßenseite. »Habt ihr diesen kitschigen Springbrunnen mit der Putte gesehen, den sie da aufstellen wollen? Das Wasser soll bestimmt durch ihren – oder heißt es seinen? – Pimmel laufen. Vielleicht stellen sie auch noch ein paar Gartenzwerge dazu! Manche Menschen haben einfach einen grottigen Geschmack.«

»Die Müllers sind freundliche Leute«, sagte Doro bestimmt, »bitte tu mir den Gefallen, Brigitte, und verärgere sie nicht, indem du ihre Gartengestaltung kritisierst. Ich möchte in Frieden mit den Nachbarn leben!«

Ein paar Meter legten sie schweigend zurück.

»Redest du eigentlich mit Bruno an seinem Grab, Doro?«, wollte Brigitte wissen. »Glaubst du, seine Seele liegt unter der Erde und kann dir antworten? Oder zumindest zuhören? Ich glaube das nicht. Oder vielmehr, ich glaube, dass, wenn die Verstorbenen einem überhaupt zuhören können, dann geht das an jedem Ort – in der Küche, im Keller, auf dem Klo … dafür muss man nicht unbedingt zum Grab pilgern. Ich war seit der Beerdigung noch nie am Grab meines Mannes! Wozu auch?«

»Was, seit fünf Jahren nicht?«, fragte Doro entsetzt.

»Hör nicht auf sie«, sagte Hannah, die sah, dass das Thema Doro schmerzlich berührte. Wieder einmal fragte sie sich, ob es eine gute Idee war, mit Brigitte zusammenzuziehen. Würde sie sich nicht ständig über sie ärgern? Andererseits war sie ihrer Schwester schon das ganze Leben lang etwas schuldig, und sie hatte vor, diese Schuld jetzt abzutragen. Ihre Schwester brauchte Pflege und Betreuung, und die sollte sie nicht in einem Pflegeheim bekommen. Und vielleicht … ganz vielleicht leuchtete ja doch ein Licht am Ende des Tunnels, auf Sylt, der Insel ihrer Träume, vielleicht wartete dort eine Zukunft auf sie, auf die sie schon nicht mehr zu hoffen gewagt hatte.

»Ich habe übrigens vorhin mit meinem Vetter telefoniert«, wandte sich Doro an Hannah. »Wenn du einverstanden bist, fährt er deinen Toyota nach Sylt. Dann musst du den Weg nicht zweimal machen. Er nimmt seine Frau mit, sie werden dann ein paar Tage auf der Insel bleiben und den Van mit zurücknehmen.«

Hannah freute sich. Für den Umzug – ohne Möbel, das Haus war ja voll möbliert – wollte sie einen Van mieten, denn in ihren Wagen passten ihre und Brigittes Habseligkeiten nicht alle hinein. Dann hätte sie aber wieder von Sylt nach Wuppertal zurückfahren müssen, um den Van abzugeben und ihren Toyota zu holen. Wenn nun Doros Vetter den Wagen nach Sylt bringen würde, würde sie das sehr entlasten.

»Warum kann ich Hannahs Wagen nicht fahren?«, schaltete sich Brigitte ein. »Dazu brauchen wir doch Doros Vetter nicht!«

»Weil du seit Jahrzehnten nicht mehr Auto gefahren bist nach deinem Unfall! Weil du Schmerzen hast, jedenfalls klagst du ständig darüber! Weil so eine lange Fahrt über deine Kräfte geht!« Und weil du deinen Verstand nicht mehr beisammenhast, ergänzte Hannah im Stillen, sagte es aber natürlich nicht. Sie hatten diese Diskussion schon öfter geführt, und allmählich war sie es leid. Und Doro umso dankbarer, dass sie eine Lösung gefunden hatte. Sie hätte Brigitte ungern zwei Tage allein im Haus auf Sylt gelassen, um ihren Toyota aus Wuppertal zu holen.

Natürlich protestierte Brigitte, wie immer bei diesem Thema. »Du behandelst mich wie ein Kleinkind, als wäre ich total unmündig«, schloss sie ihr Klagelied. Wieder mal war sie beleidigt. Den Rest des kurzen Weges legten sie schweigend zurück.

Auf dem Friedhof trennten sie sich. Brigitte mit ihrem Rollstuhl blieb im ebenen Bereich, Hannah und Doro stiegen den Hügel hinauf zu Brunos Grab, wo Hannah ihrer Freundin half, die bereits blühenden Heidepflanzen in die Erde zu setzen und zu wässern. Danach setzten sie sich auf eine nahe gelegene Bank, die im Schatten einer alten Buche stand. Von hier aus hatte man einen weiten Blick über ein Tal, es war schattig und angenehm kühl. Über ihnen rauschten die Blätter. Hannah legte den Kopf zurück und schloss die Augen; sie fühlte, wie sie sich langsam entspannte, wie sich, zumindest für einen Augenblick, der eiserne Ring um ihre Brust löste.

Sie spürte Doros warme Hand auf ihrem Arm. »Ich hoffe, alles geht gut auf Sylt«, sagte sie leise. »Du hast es wirklich verdient!« Nach einer Weile fügte sie vorsichtig hinzu: »Was macht Davide eigentlich? Hat er sich mal wieder bei dir gemeldet?«

Bei der Erwähnung dieses Namens überlief Hannah eine Gänsehaut, trotz der Hitze. »Nein«, sagte sie leise. »Und ich hoffe, dass er das auch nicht tun wird. Möglichst nie wieder!« Sie lachte trocken. »Ist das nicht sehr unnatürlich von mir?«

Statt einer Antwort nahm Doro sie kurz in den Arm.

Hannah kamen die Tränen, die sie Doro aber nicht zeigen wollte, deshalb hielt sie die Augen geschlossen. Doro war immer ihre beste und loyalste Freundin gewesen, schon in der Schule. Damals hatte man Doro wenig freundlich Flecken-Else genannt, wegen der zahlreichen Sommersprossen, die sich über ihren ganzen Körper zogen. Oder, etwas netter, Füchschen, wegen ihrer roten Haare. Die Sommersprossen hatte sie heute noch, die roten Haare waren mit Grau durchzogen, aber Doro war immer noch die Alte, der Fels in der Brandung, die Hilfe in der Not, und dafür war Hannah ihr unendlich dankbar. Auch mit Brigitte war Doro befreundet gewesen, damals, als ihre Schwester noch »normal« war, noch nicht so aggressiv und exzentrisch wie heute. Hannah hoffte sehr, dass sich das wieder ändern würde, wenn es ihrer Schwester besser ginge und sie auf Sylt, in Ennos Haus, in dem sie laut seines Testaments ein lebenslanges Wohnrecht hatte, zur Ruhe kamen. Und dass sie von Davide verschont bleiben würden. Doro und Brigitte hatten ihn nie kennengelernt, und Hannah betete darum, dass das auch so bliebe.

Doro holte ihr Strickzeug heraus. Sie hatte das Jäckchen für ihre Enkelin fast fertig, nur ein Ärmel fehlte noch, für den sie gerade die Maschen aufnahm. Unter den Buchen ging ein angenehmer Wind, und durch die Bäume konnten sie dann und wann Brigitte sehen, die unten auf der Allee entlangfuhr und Gräber besichtigte, offenbar eine neue Lieblingsbeschäftigung von ihr.

Hannah befühlte die feine weiche Wolle. »Ist es in Namibia nicht viel zu heiß für so ein Jäckchen?«

»Das kommt darauf an, in welchem Landesteil man lebt. An der Atlantikküste, wo meine Tochter wohnt, gibt es eine kalte Meeresströmung, durch die das Klima, besonders jetzt im Winter, ziemlich kühl sein kann. Aber, Hannah, erzähle mir doch mal, was du auf Sylt eigentlich vorhast, ich meine, wie willst du es anstellen? Ich bewundere wirklich deinen Mut!«

Hannah lächelte etwas beklommen. »Du meinst, ich brauche Mut, um den Kontakt wieder herzustellen? Es ist die letzte Chance in meinem Leben, noch einmal ein kleines Stück vom Glück zu erhaschen, Doro. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Vielleicht ist aus ihm ein schlimmer Miesepeter geworden, der an allem herumnörgelt, von morgens bis abends nur Zeitung liest, seine Füße in Salbei badet und den Nagelpilz pflegt und dabei über die Regierung schimpft. Wer weiß …«

Doro tätschelte Hannahs Arm. »Du und Brigitte, ihr könnt jederzeit zu mir zurückkommen, das weißt du doch!«

»Und du besuchst uns mal für längere Zeit auf Sylt«, sagte Hannah gerührt. »Danke, Doro! Ist es nicht seltsam, dass wir alle drei in unserem Alter praktisch wieder am Anfang stehen? Am Anfang eines neuen Lebensabschnitts? Wer weiß, vielleicht bleibst du ja gleich für immer in Swakopmund.«

»Ganz bestimmt nicht!«, sagte Doro energisch. Sie sah auf die Uhr. »Wir müssen gehen, Hannah, ich muss bald mein Insulin spritzen. Ich frage mich, was wir heute zu Abend essen sollen …«

»Wir haben doch gestern die marinierten Lammlachse gekauft. Darauf freue ich mich schon den ganzen Tag.«

Hannah wunderte sich über Doros bekümmerten Blick. »Die sind leider verdorben«, sagte die Freundin. »Brigitte hat die Dose mit dem Fleisch in den Schrank gestellt und dafür die Zuckerdose in den Kühlschrank. Ich habe es erst zu spät bemerkt.«

»Oh nein!« Wieder einmal fragte sich Hannah, ob es allmählich nicht doch immer dringlicher wurde, Brigitte zu einem Arzt zu bringen, der sie auf Demenz untersuchte. Aber was würde das an ihrer Situation ändern? Auch dann würde sie ihre Schwester nicht in einem Heim unterbringen wollen.

»Sie sagte«, ergriff Doro wieder das Wort, »dass sie die Lammlachse in der Dose mit Handschuhen verwechselt hat. Sie hatte wohl mal welche aus rötlichem Leder, die genau so aussahen. Und Handschuhe, meinte sie, gehören doch nicht in den Kühlschrank.«

Brigitte hatte ihren Rollstuhl an einem Ort platziert, von dem aus sie einen wunderbaren Blick auf die Gräber hatte. Direkt vor ihr lag ein Adalbert Hausmann, geboren 1893, gestorben 1967 und betrauert von seiner Frau, die in Stein gemeißelt mitteilte, dass hier die irdische Hülle eines geliebten Menschen ruhe, dem sie einst mit Freuden nachfolgen werde. Nur, wo war sie geblieben, fragte sich Brigitte. Noch immer ruhte Adalbert ganz allein in seinem Grab. Darüber konnte man jetzt stundenlang nachdenken. Was war mit dieser Familie passiert? War die Frau im Meer ertrunken und ihr Leichnam nie gefunden worden? Brigitte liebte solche Gedankenspiele. Während sie an einem Lätzchen für Doros Enkel häkelte, dachte sie sich Schicksalsschläge für Adalberts Ehefrau aus, die es verhinderten, dass sie bei ihrem Mann bestattet werden konnte. Als es ihr kühl wurde, so ganz ohne Bewegung im Rollstuhl, fuhr sie zurück zum Friedhofstor, darauf hoffend, dass Hannah und Doro bald kämen. Aber von den beiden war nichts zu sehen. Sie beschloss, ihre neue Tröte auszuprobieren, die sie im Internet bestellt hatte, und blies kräftig hinein. Das musste man doch auch oben am Grab hören? Ein paar Minuten lang tat sich nichts, doch dann fühlte sie einen energischen Griff und einen heftigen Stoß hinten am Rollstuhl. Sie hatte niemanden kommen hören, auch war sie nicht angesprochen worden. Der kleine Parkplatz schien menschenleer. Gerade als sie sich umdrehen wollte, um zu sehen, wer da an ihrem Rollstuhl hantierte, rollte ihr Gefährt los, durch das Friedhofstor und mit erheblicher Geschwindigkeit die steile Straße hinunter. Erst da begriff Brigitte, was eigentlich los war. Jemand hatte den Rollstuhl auf eine Todesfahrt geschickt, den Hügel hinab in Richtung Querstraße, wo sie unten entweder gegen ein vorbeifahrendes Auto knallen oder über den Gehsteig gegen die Hauswand katapultiert werden würde. Ihre Bremsen waren reparaturbedürftig, und wenn sie sich aus dem Rollstuhl auf den harten Asphalt fallen ließe, würde sie sich alle Knochen brechen.

War denn niemand da, der ihr helfen konnte?

Brigitte, die sich fest an die Armlehnen klammerte, während sie mit den Füßen zu bremsen versuchte, fing an zu schreien.

Kapitel 4

Sylt, 7. September, Samstagabend

Der Sommer wollte nicht gehen in diesem Jahr. Selbst jetzt, im September, leuchtete der Himmel azurblau über den weißen Sylter Dünen. Die Sturmmöwe, die geschickt die Aufwinde nutzte und sich mit dem Wind treiben ließ, war rechtschaffen müde. Sie war auf hoher See stundenlang einem Krabbenkutter gefolgt, hatte sich ein ums andere Mal ins Wasser gestürzt, um sich fette Stücke aus dem Beifang herauszusuchen, war wieder aufgeflogen, hatte sich mit ihresgleichen gestritten und ständig ihre Beute verteidigt. Sie hatte sich heiser geschrien, hatte waghalsige Flugmanöver unternommen und war zuletzt die weite Strecke zur Insel zurückgeflogen … Nun suchte sie nach einem stillen Plätzchen, weitab von der Kolonie. Gezielt steuerte sie ihre Lieblingsdüne an. Hier machte ihr keiner den Platz streitig, hier konnte sie in Ruhe ein Schläfchen halten. Fast ohne Flügelschlag, lautlos, segelte sie über die Randdünen am Strand. Doch dann zuckte sie zusammen. Ihre Düne war besetzt! Ein Zweibeiner lag still und bewegungslos im Sand. Die Möwe beäugte den Eindringling, umkreiste mehrmals die Düne. Der Mensch rührte sich nicht. Etwas Essbares war auch nicht in Sicht, aber nach ihrem üppigen Mahl auf See hatte die Möwe ohnehin keinen Hunger mehr. Trotzdem ließ sie sich vorsichtig auf dem Sand nieder, trippelte näher, inspizierte, was dort lag. Doch sehr bald schon wurde sie gestört. Eine Silbermöwe schien sich ebenfalls für das Ding zu interessieren und ging aggressiv auf die junge Sturmmöwe los. Diese flüchtete, ließ sich einige Dünen weiter nieder, putzte sich noch ein bisschen, dann steckte sie den Schnabel unter den Flügel und schlief ein.

Stunden später wurde sie schlagartig wach. Die Sonne war untergegangen, der Himmel glühte in roten und gelben Farben – und Rot und Gelb waren auch die Flammen, die in der Düne loderten, in der der Zweibeiner lag. Heiß war es, und Geräusche wie dieses unheilvolle Knacken, Knistern, Rascheln und Prasseln hatte die junge Sturmmöwe noch nie gehört. Der leere Strand füllte sich schnell mit Zweibeinern, sie rannten hin und her und machten jede Menge Lärm.

Die Möwe bekam Angst; schnell breitete sie die Flügel aus, gewann an Höhe, atmete befreit die reine Luft und warf sich dem beständigen Inselwind in die Arme, der sie zurücktrug in ihre Kolonie.

Kapitel 5

Sylt, 7. September, Samstagabend

John Benthien, der sich vor Jahren mühselig das Rauchen abgewöhnt hatte, sehnte sich nach einer Zigarette. Gerade in Augenblicken wie diesen hätte er gern den würzigen Tabak inhaliert. Stattdessen schenkte er Lilly und sich selbst etwas Rotwein nach, immerhin die zweitbeste Alternative.

»War ich nicht gut?«, fragte er stolz.

»Ein bisschen raffinierter hätte es schon sein können«, entgegnete Lilly und krauste die Nase. Sie war nicht nur seine Kollegin bei der Kripo, sondern seit Kurzem auch seine große Liebe. Tröstend fügte sie hinzu: »Aber das lernst du noch, Liebling, ich kann dir da ein paar gute Tricks zeigen. Für heute war es ein bisschen … na, sagen wir: simpel. Viel Arbeit hast du dir nicht gemacht.«

»Ich habe Kartoffeln geschält und gekocht, Gemüse geschnitten und gegart, ich habe…«

»… gekaufte Frikadellen gewürfelt und alles zusammen mit Eiern, Sahne und Käse in eine Auflaufform geschmissen. Den Rest hat der Ofen gemacht.«

»Vergiss nicht meine raffinierten Gewürze und die zweierlei Käsesorten«, tat John, als wäre er gekränkt, »und es hat dir geschmeckt, denn du hast gefuttert wie ein Weltmeister.«

»Höre ich da irgendeine Kritik heraus?«, fragte Lilly lauernd. »Etwa an meiner Figur?«

»Keine wie immer geartete«, antwortete John absichtlich gestelzt. Er wiegte nachdenklich den Kopf. »Obwohl …«

»Pass auf, was du sagst, mein Lieber! Ich bin schlank und rank wie eine … eine …«

»Espe!«

»Sind das nicht die Bäume, die immer zittern?«

»Buchsbaum, Eiche, Kastanie, Tanne«, schlug Benthien Alternativen vor, doch Lilly griff nach der Zeitung, die auf dem Tisch lag, und begann, nach ihm zu schlagen.

»Das sind alles Bäume, die ganz schön ausladend sind! Fallen dir keine schlanken Bäume ein?«

»Aber ich finde es schön, wenn man ein bisschen was in der Hand hat …«, entgegnete John, nur um Lilly zu ärgern.

Es blieb ihm nichts anderes übrig, als in die Küche zu flüchten, wo er sich einen Holzlöffel zur Selbstverteidigung schnappte, den Lilly ihm prompt aus der Hand schlug.

»Glaubst du wirklich, ich bin zu dick?«, fragte sie später, als sie zusammen die Küche aufräumten.

John nahm sie in die Arme. »Natürlich nicht! Wie viel wiegst du? Neunundfünfzig Kilo? Größe 38? Du bist rank und schlank und anmutig wie eine junge Birke!«

»Das hätte dir aber vorhin schon einfallen können«, murrte Lilly und tupfte ihm einen Klecks Soße auf die Nase.

»Ihr Frauen seid nie zufrieden«, beklagte sich Benthien. »Vorhin war ich noch vollgefressen von meinem wunderbaren Auflauf und nicht fähig, kreativ zu denken.«

Da es auch am Abend noch warm war, saßen sie auf der Terrasse des alten Kapitänshauses oben in den Dünen von List und spielten Monopoly. »Zu zweit ist es langweilig«, stellte Benthien fest, nachdem er wieder mal ins Gefängnis musste. »Ich hoffe, Fitzen ist nächste Woche endlich mit seinem Umzug fertig und hat dann mehr Zeit für …«

»Gönn ihm doch sein junges Glück«, meinte Lilly. »Er hat jetzt wieder ein richtiges Familienleben mit Frau und Tochter, das braucht er, er muss geerdet werden, und dafür ist Katharina genau die Richtige.«

»Geerdet werden«, wiederholte Benthien spöttisch, »welch großes Wort. Ich hoffe nur, er weiß zu schätzen, was er hat, und macht nicht wieder irgendwelche Dummheiten. Frauen konnte er noch nie widerstehen.«

»Dein Vater aber auch nicht«, wandte Lilly ein. »Glaubst du, er hat vor, wieder zu heiraten? Vielleicht Gonde? Oder Waltraud oder Lilo? Wenn jemand lange Zeit eine glückliche Ehe führte wie Ben, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er irgendwann wieder heiratet. Hast du darüber mal nachgedacht? He, ich krieg zweihundert Euro von dir! Du versuchst schon wieder zu schummeln. Jede Wette, du bist wieder mal pleite!« Sie schielte unter den Tisch, wo Benthien sein Geld auf einem Stuhl gelagert hatte. »Hast du schon wieder alles ausgegeben? Vielleicht solltest du einen Kredit aufnehmen!«

»Ich glaube nicht, dass mein Vater vorhat, wieder zu heiraten«, sagte Benthien, um von seinen desaströsen Finanzen abzulenken. »Lilo und Waltraud kennt er schon so lange, da läuft nichts mehr. Ist auch nie was gelaufen. Ben hat einfach das Talent, mit allen seinen weiblichen Bekanntschaften eine gute Freundschaft zu halten. Einfach, weil er so nett ist.«

Benthiens Vater, ein ehemaliger Lehrer Ende siebzig, war zurzeit auf Törggelentour in der Gegend von Meran, zusammen mit zwei Freunden und seinen langjährigen Freundinnen Lilo und Waltraud. Sie hatten vor, tagsüber zu wandern und abends den jungen Wein zu probieren und sich die Bäuche mit Südtiroler Spezialitäten vollzuschlagen. Zumindest war das der Plan, wie Benjamin Karl Benthien seinem Sohn vor der Abfahrt erläutert hatte. Jedes zweite Jahr machte er eine solche Tour. Benthien und Lilly, die nur am Wochenende Zeit hatten, im von den Vorvätern ererbten alten Kapitänshaus die Sylter Nordseeluft zu genießen, freuten sich auf ein verlängertes Wochenende, denn am Montag durften sie Überstunden abfeiern. Unter der Woche lebten sie in Flensburg, Lilly in einer Zweizimmerwohnung mit Blick auf die Hafenspitze, Benthien zusammen mit seinem Vater in einer großen Altbauwohnung in Jürgensby. Nach der Trennung von seiner Lebensgefährtin war er wieder bei seinem Vater eingezogen. Doch jetzt planten sie, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen, was bisher in erster Linie an Johns Ansprüchen gescheitert war.

»Ich glaube, dein Vater ist ganz froh, wenn du ausziehst«, sagte Lilly provozierend und schnappte sich die Würfel. »Dann hat er seine Wohnung wieder für sich allein.«

Benthien widersprach. »Das glaube ich nicht. Mein Vater ist ein sehr geselliger Mensch. Der freut sich über menschliche Nähe.«

»Ja, im Gegensatz zu dir! Bisher hast du noch jede Wohnung, die in Frage gekommen wäre, abgelehnt.«

Weil sie nicht seinen Vorstellungen entsprochen hatte oder zu teuer gewesen war. John war sich im Klaren darüber, dass er in dieser Hinsicht schwierig war. Er wollte aus seiner Wohnung ins Grüne schauen – dicht vor seiner Nase stehende Häuser kamen nicht infrage. Am liebsten wollte er am Wasser wohnen, möglichst in einem gepflegten Altbau in einem frei stehenden Haus mit Garten, was sich allerdings nahezu ausschloss. Schließlich wollten und konnten sie kein Gutshaus mieten. John wusste aber auch, dass er sich irgendwann mal würde entscheiden müssen, es war nicht zu erwarten, dass Lillys Geduld ewig andauerte.

Doch im Augenblick wollte er nicht darüber nachdenken. Auch nicht darüber, ob er tatsächlich Probleme mit Beziehungen, mit Nähe hatte. So versuchte er mit der Frage abzulenken, was Lilly denn für den morgigen Sonntag plane.

Ein Anruf auf seinem Diensthandy unterbrach Lilly, bevor sie überhaupt nur den Mund auftun konnte.

»Was ist?«, fragte sie, nachdem Benthien aufgelegt hatte und anfing, eilig das Spiel zusammenzuräumen, indem er alles ungeordnet in einen Pappkarton warf. »Sag nicht, es hat hier schon wieder einen Mord gegeben und wir müssen ermitteln?«

»In den Dünen brennt eine Leiche. Wir müssen wohl oder übel hin!«

Kapitel 6

Samstagabend

Der Leichenfundort war ein Dünental am Strand im Gebiet von Hörnum, dem südlichsten Ort der Insel. Es wimmelte von Menschen, als Benthien mit Lilly dort eintraf: ein Arzt vom nahen Festland, jede Menge Feuerwehrleute, Handys zückende Gaffer, die von Polizisten des Bereitschaftsdienstes Meter für Meter zurückgescheucht wurden wie ein Haufen Hühner, auch ein Brandsachverständiger war vor Ort, und das Team der Kriminaltechnischen Untersuchung landete gerade mit einem Hubschrauber am Strand. Sand wirbelte auf wie bei einem plötzlichen Wüstensturm.

Im Westen färbte die Sonne den Himmel blutrot.

»Warum habt ihr uns nicht früher gerufen?«, fragte Benthien ärgerlich seinen Westerländer Kollegen Arndt Schäfer, ein Machotyp über fünfzig mit raspelkurzem Igelschnitt, der mindestens viermal die Woche ins Fitnessstudio ging und stolz auf seine Muskeln war. Benthien hatte bereits einige Male mit ihm zusammengearbeitet.

Schäfer verteidigte sich. »Als das Feuer gemeldet wurde, dachten wir, da würde nur ein bisschen Holz brennen. Dass darunter ein Mensch lag, wussten wir zunächst nicht.«

»Wer hat das Feuer entdeckt?«, wollte Lilly wissen.

»Und wann?«, schob Benthien nach.

»Die junge Dame dahinten, sie war mit ihrem Hund unterwegs.« Schäfer wies mit dem Kinn in Richtung einer Frau, die mit Hinnerk Petering sprach, einem jungen Polizeibeamten, den Benthien gut kannte. Er selbst und Fitzen hatten schon so manches Bier mit ihm getrunken.

Schäfer zückte sein Handy. »Der Anruf kam exakt um 18 Uhr 54 rein. Fast zeitgleich riefen noch weitere Bürger an.«

»Die Frau soll vor Ort bleiben, bis wir mir ihr gesprochen haben!«, bestimmte Lilly.

Die Löschmaßnahmen waren offensichtlich beendet, der Einsatzleiter der Feuerwehr hatte den Brandort freigegeben. Benthien sah einem Mann mittleren Alters entgegen, der über den Strand auf sie zukam. Es war der Arzt, wie sich herausstellte, der aus Niebüll angereist war und hin und wieder für die Polizei arbeitete.

»Ich kann Ihnen leider herzlich wenig sagen«, begann er. »Noch nicht mal das Geschlecht des Opfers, ich vermute aber, dass es sich um eine Frau handelt.«

»Weiß man schon, ob sie lebendig verbrannt ist?«, fragte Lilly. »Ob es ein Unfall war oder Mord?«

»Ein Unfall kann es nicht gewesen sein«, mischte sich Arndt Schäfer ein, »über dem Opfer befand sich ein Reisighaufen, wahrscheinlich, damit das Feuer Spuren verwischt.«

Der Mediziner nickte. »Es sieht so aus, als wäre er oder sie bereits tot gewesen, als der Brand ausbrach. Aber genau weiß man das erst, wenn die Leiche obduziert wird. Auch zum Todeszeitpunkt kann ich nichts sagen, den zu bestimmen wird ohnehin schwierig werden unter diesen Umständen. Auf jeden Fall muss die Leiche so schnell wie möglich in die Rechtsmedizin nach Kiel gebracht werden, der Hubschrauber ist bestellt und sollte auch gleich da sein.«

»Vorher wollen wir sie uns aber ansehen«, sagte Benthien. Er wusste, dass es kein schöner Anblick werden würde, und hätte Lilly, die ihm folgte, beinahe an die Hand genommen. Doch er beherrschte sich. Gemeinsam betrachteten sie die armseligen Reste dessen, was einmal ein Mensch gewesen war. Die Leiche lag, seltsam klein und geschrumpft, in Fechterstellung auf dem grasigen Grund des Dünentals, beleuchtet von den letzten dramatisch roten Sonnenstrahlen am Abendhimmel, der aussah, als stünde er in Flammen.

Das Gras ringsum war verbrannt, aber das Feuer schien vom Opfer ausgegangen zu sein. Die Frau – wenn es denn eine war, auch Benthien konnte das nicht zweifelsfrei erkennen – hatte offenbar trotz der Wärme einen Parka getragen, der fast vollständig verbrannt war. Nur an den Seiten hingen noch Fetzen herunter. Die Haut war schwarz. In der Mitte, in der Bauch- und Magengegend, hatte das Feuer am schlimmsten gewütet. Über dem Unterleib war die Haut aufgeplatzt, und das, was da heraushing, identifizierte Benthien als einzelne Darmschlingen. Auch der Kopf war fast vollständig verbrannt, die Zunge quoll aus dem Mund, was darauf hindeuten konnte, dass der Mensch tot gewesen war, als der Brand ausbrach. Oder, besser gesagt, gelegt wurde. Auch die Fechterstellung sprach für diese Theorie. Sie entstand, wenn Muskeln und Sehnen durch die Hitze schrumpften und sich zusammenzogen. Auch der Kopf war beschädigt, das Schädeldach schien gesprungen zu sein und Risse zu haben. Als Benthien den Arzt darauf hinwies, meinte er, das könne sowohl durch einen Schlag geschehen sein als auch durch das Feuer. Näheres könne man erst nach der Obduktion sagen.

Alles an der Leiche war rußgeschwärzt, eine Hand war zu Asche zerfallen, doch die andere sah aus, als könnte man noch Fingerabdrücke nehmen. Die Turnschuhe und die Unterschenkel, eingehüllt in Jeansstoff, waren vom Feuer verschont geblieben. Die Gesichtszüge waren verbrannt und schwarz von Ruß und Aschepartikeln, doch auf dem Kopf waren noch Reste von Haaren zu erkennen. Befreit von Haut und Fleisch sah man die gebleckten Zähne.

Einzelne Zweige lagen neben der Leiche, zum Teil verbrannt, zum Teil vom Feuer verschont. Zwei Meter von der Leiche entfernt befand sich ein angekokeltes Dreieckstuch mit einem auffälligen bunten Farbmuster. Der Wind hatte es über einen dunkelgrünen Rucksack geweht, der neue Hoffnungen in Benthien erweckte. Er wollte schon hingehen, als ein Protestschrei ertönte.

»Jetzt verschwindet mal alle vom Tatort und lasst mich meine Arbeit machen!«

Es war der Polizeifotograf, der ziemlich unbeeindruckt um die Leiche und den Scheiterhaufen herumtänzelte und eine Reihe von Fotos schoss. Abgelöst wurde er von den Kriminaltechnikern in ihren weißen Anzügen, die als Erstes Sichtwände aufstellten, um das Dünental gegen den Strand abzuschirmen.

Benthien schickte Lilly zu der Zeugin, die als Erste den Brand gemeldet hatte, er selbst suchte den Brandgutachter auf. Auch er und seine Leute waren in Wartestellung, denn zunächst mussten die Techniker ihre Arbeit machen.

»Haben Sie schon irgendwelche Erkenntnisse?«, fragte Benthien den Mann, der sich als Herbert Michallek vorstellte, ein grauhaariger, ruhiger Mann mittleren Alters.

Er lächelte leicht. »Nur vom Augenschein her, wir warten, dass die Spurensicherung uns zuarbeitet. Sicher scheint bisher zu sein, dass Reisig auf der Person aufgeschichtet wurde, welches den Brand in Gang gehalten hat. Wodurch er entstanden ist, kann ich noch nicht sagen. Aber ich bin sicher, ein Brandbeschleuniger wird hierbei eine Rolle gespielt haben. Mehr weiß ich erst, wenn ich den Brandort und die Leiche untersucht habe.«

Als Benthien zu Lilly kam, war sie im Gespräch mit der jungen Frau, die die Leiche gefunden hatte. Ein Schnauzermischling buddelte eifrig zwei Meter weiter ein Loch in den Sand. »Ilka Haller«, stellte Lilly die Frau vor.

»Ich war mit Sam am Strand unterwegs.« Die junge Frau deutete auf den Hund. »Plötzlich sah ich das Feuer in den Dünen. Ich dachte zuerst, da brennt ein Holzstoß, und fragte mich, wer bei dieser Trockenheit ein Feuer macht. Als ich näher kam, sah ich eine menschliche Hand unter dem Holz hervorragen und dann den Kopf …« Sie schauderte. »Da hab ich begriffen, dass es ein Mensch war, der hier brannte. Sie … ich meine er war schon fast zu Asche zerfallen. Ich habe sofort die Feuerwehr gerufen.«

Benthien betrachtete Ilka Haller interessiert. Sie war schlank und dramatisch in Schwarz gekleidet. Schwarze Cargohose, schwarzes T-Shirt, schwarze Bomberjacke. Kurze, lockige schwarze Haare und stark geschminkte Smokey Eyes, der Kajalstift war fast fingerdick und zentimeterbreit aufgetragen. Ansonsten war sie nicht weiter geschminkt.

»Haben Sie irgendwelche Menschen gesehen?«, fragte Lilly. »Oder waren Sie ganz allein am Strand?«

»Kurz bevor ich den Brand entdeckte, kam mir ein älteres Ehepaar entgegen, aber beschreiben kann ich sie nicht«, sagte Ilka Haller und zog eine Zigarettenpackung aus der Tasche ihrer Bomberjacke. »Nur, was sie anhatten, denn sie trugen beide dasselbe: lila Jogginganzüge mit weißen Streifen an jeder Seite.« Sie versuchte vergeblich, sich die selbstgedrehte Zigarette anzuzünden, der Wind ließ es nicht zu. Resigniert steckte sie sie wieder weg.

»Sonst war niemand da?«

Ilka Haller zupfte sich einen Tabakkrümel von der Zunge. »Ein paar Reiter habe ich noch gesehen, aber die waren weit weg von den Dünen, am Spülsaum.«

Der Hund kam angesprungen und drückte seine sandverkrustete Schnauze vertrauensvoll in Benthiens Hand. Überrascht trat Benthien einen Schritt zurück, dann ging er in die Hocke und streichelte den Hund, der frenetisch mit der Rute wedelte.

»Kann ich jetzt gehen?«

»Wir brauchen noch Ihre Adresse«, sagte Benthien, doch Lilly erklärte, dass Hinnerk Petering sie bereits notiert habe.

Die junge Frau verschwand mit dem Hund, der erst noch Benthiens Hand leckte, wie zu einem letzten Gruß.

»Hunde lieben dich«, stellte Lilly fest. »Das ist mir schon öfter aufgefallen. Manche musst du nur aus einer Entfernung von ein paar Metern ansehen, schon wedeln sie mit dem Schwanz oder laufen zu dir hin und begrüßen dich.«

»Ich hätte gern einen Hund«, sagte Benthien und seufzte. »Aber in unserem Beruf? Wir haben ja gar keine Zeit für ihn.«

»Es sei denn, wir benutzen deinen Vater als Hundesitter. Wir sollten mal mit ihm darüber reden.«