Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Letra Impresa

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

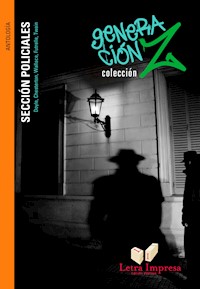

- Serie: Generación Z

- Sprache: Spanisch

Antología de cuentos policiales clásicos y otros que se ubican en los límites del género. "El tratado naval", "El jardín secreto", "El guardia", "El problema de la celda 13" y "El robo del elefante blanco".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 226

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Colección Generación Z

Realización: Letra Impresa

Autores: Arthur Conan Doyle, Gilbert K. Chesterton, Edgar Wallace, Jacques Futrelle y Mark Twain

Traducción: Gabriela De Leo, Carolina Fernández y Laura Pizzi

Diseño: Gaby Falgione COMUNICACIÓN VISUAL

Fotografía de tapa: Macarena Díaz Bradley

Sección policiales / Arthur Conan Doyle ... [et al.]. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Letra Impresa Grupo Editor, 2020. Libro digital, EPUB Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-4419-18-7 1. Antología de Cuentos. 2. Antología Literaria. 3. Literatura Juvenil. I. Doyle, Arthur Conan. CDD 823.9283

© Letra Impresa Grupo Editor, 2020 Guaminí 5007, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teléfono: +54-11-7501-126 Whatsapp +54-911-3056-9533contacto@letraimpresa.com.arwww.letraimpresa.com.ar Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total, el registro o la transmisión por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización previa y escrita de la editorial.

En busca del culpable

Una mujer de mediana edad es encontrada muerta en su casa de un barrio privado. En un principio se habla de un accidente en el baño, doméstico y posible. Poco después, comienza a destaparse una serie de engaños, de pistas fraguadas y de otras escondidas o disimuladas. Ya no hay accidente sino crimen, víctima y, necesariamente, un victimario. Ya no hay intervención policial de rutina, sino investigación. Entonces la noticia gana su lugar en la sección policiales y en el interés del público.

¿Por qué este tipo de noticias llaman tanto nuestra atención? ¿Y por qué entre las noticias policiales y la ficción policial preferimos esta última? Muchas pueden ser las respuestas a estas preguntas. Comencemos por definir qué entendemos, cotidianamente, por “policial”: un delito que investiga la policía. En esta breve definición, detengámonos en “delito” y en “investiga”. Todos sabemos que un delito es el quebrantamiento de la ley y que investigar es realizar una serie de acciones para descubrir algo. Ahora, si hay un delito, esto implica que alguien lo cometió. Entonces, la serie de acciones que supone la investigación se lleva a cabo para descubrir a ese alguien. Y si hay que descubrirlo, es porque está oculto. En este caso, oculto no significa necesariamente que se ha escondido en algún lugar, sino que ha tratado de borrar las pruebas que lo incriminan.

Es decir que el descubrimiento de un delito implica desandar un camino, ir desde el último eslabón de la cadena hasta el primero, para reconstruir el pasado a partir de las escasas huellas que han quedado en el presente y llegar al punto deseado: cómo se cometió y quién lo hizo. Esto constituye un desafío, porque esos eslabones no son ni fáciles de detectar ni fáciles de interpretar, y se debe emplear toda la inteligencia en la tarea.

Teniendo en cuenta todo esto, volvamos a las preguntas iniciales. Podemos responder a la primera afirmando que las noticias policiales son atractivas porque desafían nuestra inteligencia. Al leerlas o al escucharlas, el lector del diario o el espectador de noticieros ponen en juego su razonamiento e intentan, con la información que tienen, llegar a la verdad. Y lo mismo ocurre cuando se lee o se ve una ficción policial. Que nos sintamos más a gusto con esta última se debe a que se trata de un puro juego, los hechos no son dolorosos y no nos perturban. La ficción nos permite un espacio de placer, de entretenimiento, que no afecta nuestra seguridad. Y si al final no llegamos a descubrir al culpable, como ocurre con frecuencia, no nos sentimos frustrados, sino admirados por la sagacidad del investigador, que supera ampliamente la nuestra. Es más, la decepción sobreviene cuando logramos anticipar el final, porque lo que buscamos en un buen policial es ser sorprendidos.

Las reglas que establece la ficción policial y que todos aceptamos determinan que la categoría “ganador” está reservada exclusivamente al detective. Debe de ser el único juego en el que estamos dispuestos a perder o, mejor dicho, en el que sabemos desde el principio que vamos a perder porque, en definitiva, el placer no pasa por encontrar al culpable, sino en seguir los caminos que llevan a él. Y la inteligencia del criminal para ocultar pistas es tan valorada como la del investigador al descubrirlas. Por el contrario, en lo cotidiano y real, ese descubrimiento es una necesidad, una exigencia de la vida en sociedad, y de allí la frustración y el enojo que nos provoca el hecho de que un delito quede impune.

En definitiva: en la ficción, el crimen nos entretiene; en la realidad, el crimen nos preocupa. Aquí está, entonces, la respuesta a la segunda pregunta con la que comenzamos.

La pesquisa continúa

En la actualidad, el llamado “género policial”, incluye tanto novelas y cuentos, como películas, series de televisión, historietas. Pero su origen fue exclusivamente literario y ocurrió en el siglo XIX. Todos los especialistas coinciden en señalar a “Los crímenes de la calle Morgue”, relato publicado por Edgar Allan Poe en 1841, como el que inauguró el género. Y fue así porque estableció las bases del policial: un crimen misterioso –pues se desconoce la identidad del criminal y cómo lo cometió–, y su esclarecimiento, llevado a cabo por un investigador a través del análisis de pistas, aplicando un riguroso método deductivo.

En sus policiales, Poe y sus continuadores literarios imitaron el accionar de los policías, de los investigadores privados y de los delincuentes reales. Claro que, especialmente los dos últimos resultan mejores (más astutos) en la ficción que en la vida real.

La serie de televisión Monk, que se emite por la cadena USA Network, ganadora de varios Emmy y creada por Andy Breckman, es un ejemplo de cómo el policial clásico sigue vigente, en otro formato. Tiene como protagonista a Adrian Monk, un brillante detective de homicidios que trabajaba para el Departamento de Policía de San Francisco hasta que su esposa Trudy falleció en un atentado. A raíz de esto, Monk sufrió una crisis nerviosa y no quiso salir de casa durante los tres años siguientes. Ahora trabaja como detective privado y padece un trastorno obsesivo-compulsivo y un sinnúmero de fobias.

Monk colabora con la Policía en casos difíciles. El capitán Leland Stottlemeyer y el teniente Randall Disher recurren a él (como en los cuentos de Arthur Conan Doyle lo hace el inspector Lestrade con Sherlock Holmes), cuando son incapaces de solucionar un caso. Y aunque con frecuencia las manías de Monk los irritan, valoran la forma en que analiza las pruebas y resuelve los crímenes. La atención obsesiva del protagonista a mínimos detalles que pasan inadvertidos para los demás, lo lleva a descartar las hipótesis más obvias y a encontrar patrones de conducta, conexiones inesperadas entre casos y personas, etc.

La serie pertenece al policial de enigma. Monk es el típico investigador cerebral y analítico y los personajes del capitán Leland Stottlemeyer y el teniente Randall Disher cumplen la misma función que el inspector Lestrade en las historias de Sherlock Holmes. Para que no queden dudas, las dos primeras letras de los nombres de estos personajes forman el apellido del inspector de Doyle: LEland STottlemeyer y RAndall DEacon.

Este ejemplo nos permite ver que las características de las ficciones policiales actuales son las mismas que las de los policiales clásicos. El gran cambio se nota en los métodos. Tanto para llevar al cabo el delito y ocultar pruebas, como para descubrir al culpable y su modus operandi, hoy los malvivientes y los investigadores cuentan con recursos que no contaban ni las personas ni los personajes del siglo XIX. La tecnología moderna sustituye la ganzúa con la que se abrían puertas o la dinamita con la que se volaba una caja fuerte, por programas de computación que permiten descubrir claves de seguridad. Y los investigadores han cambiado la lupa por detectores infrarrojos, lectores de huellas digitales, bases de datos de delincuentes, cámaras de seguridad, etc., etc., etc. Sin embargo, la capacidad para planificar el crimen tanto como la capacidad para analizar pistas, en otras palabras, la inteligencia de criminales e investigadores, siguen siendo imprescindibles para el logro de un buen policial.

El tratado naval

Arthur Conan Doyle

El mes de julio que siguió a mi casamiento quedó grabado en mi memoria por tres casos interesantísimos en los que tuve el privilegio de trabajar con Sherlock Holmes y de estudiar sus métodos. En mis notas, guardo registro de ellos con los títulos «La aventura de la segunda mancha», «La aventura del tratado naval» y «La aventura del capitán cansado». El primero, sin embargo, compromete asuntos de tanta importancia e involucra a tantas familias de las más renombradas de Inglaterra, que por muchos años será imposible hacerlo público. Aun así, de todos los casos en que Holmes ha estado implicado, es el que ilustra con más claridad el valor de sus métodos analíticos y el que más profundamente ha impresionado a aquellos que estábamos vinculados con él. Conservo todavía el detalle casi textual de la entrevista en la que demostró los verdaderos hechos del caso a Monsieur Dubuque de la Policía de París y a Fritz von Waldbaum, el famoso especialista de Dantzig, quienes habían malgastado sus energías estudiando lo que terminarían por ser cuestiones secundarias. Tendrá que llegar el nuevo siglo, sin embargo, para que esa historia pueda ser contada sin riesgos.

Mientras tanto, me abocaré a la segunda de la lista, que por un momento también adquirió trascendencia nacional y a la que varios incidentes otorgan un carácter único.

En mis épocas de estudiante, entablé relaciones con un muchachito llamado Percy Phelps, que tenía más o menos mi edad, aunque estaba dos años más adelantado que yo. Era un chico brillante y, después de arrasar con todo premio que el colegio pudiera ofrecer, su proeza final fue ganar una beca que lo envió a Cambridge [1] a continuar su exitosa carrera.Recuerdo que tenía excelentes contactos y, aunque todos éramos niños, sabíamos que el hermano de su madre era el gran político conservador, Lord Holdhurst. Este vistoso parentesco no lo benefició mucho en la escuela sino que, por el contrario, encontrábamos un placer especial en perseguirlo por el patio y en pegarle en las pantorrillas con un wicket[2]. Pero otra fue la historia cuando él salió al mundo, y me llegó el rumor de que gracias a su talento e influencias había conseguido un buen puesto en el Foreign Office[3]. Después de esto olvidé completamente su existencia, hasta que la carta que sigue me la recordó:

Briarbrae, Woking [4]

Querido Watson:

Confío en que recordarás al «Renacuajo» Phelps, que cursaba quinto grado cuando tú cursabas tercero. También puedes haber escuchado que, gracias a la influencia de mi tío, conseguí un cargo importante en el Foreign Office, y que desempeñé mi cargo confiable y honorablemente hasta que una espantosa desgracia arruinó mi carrera del día a la noche.

No tiene sentido que te cuente por escrito los detalles de ese trágico suceso, aunque si accedes a mi pedido, seguramente deberé relatártelo completo. Ahora mismo estoy recuperándome luego de nueve semanas de fiebre cerebral y me encuentro extremadamente débil. ¿Piensas que podrás traer aquí a tu amigo Mr. Holmes para verme? Me gustaría conocer su opinión acerca de este caso, aunque las autoridades me aseguran que no hay nada más que hacer. Por favor, trata de venir con él tan pronto como sea posible, porque en el estado de horrible suspenso en que estoy, cada minuto parece una hora. Déjale en claro que, si no recurrí antes a su consejo, no fue porque no confiara en sus capacidades, sino porque cuando recibí ese tremendo golpe perdí la consciencia de mis actos. Ahora recuperé la claridad, aunque no quiero pensar mucho en el asunto, por temor a una recaída. Me siento aún tan débil que no puedo escribir, como verás, sino solo dictar esta nota. Haz lo posible por traerlo.

Tu viejo compañero de escuela,

Percy Phelps

Algo me conmovió al leer esta carta, había algo que inspiraba lástima en ese insistente pedido de llevar a Holmes hasta su casa. Y estaba tan conmovido, que aunque se hubiera tratado de una tarea difícil, lo habría intentado. Pero, por supuesto, sabía muy bien cuánto amaba Holmes su arte y que siempre estaba tan dispuesto a brindar su ayuda, como su cliente a recibirla. Mi esposa estuvo de acuerdo conmigo en que debía exponer el asunto ante Holmes sin perder un minuto, así que no había transcurrido ni una hora desde el desayuno, que ya me encontraba nuevamente en las famosas oficinas de la calle Baker.

Holmes estaba sentado a una mesa lateral, enfundado en su bata y concentrado en un experimento químico. Una retorta [5] grande y curva hervía furiosamente sobre la llama azulada de un mechero, y las gotas de la destilación se condensaban y depositaban en una medida de dos litros. Mi amigo apenas levantó la vista cuando entré y yo, comprendiendo que la investigación debía de ser importante, me senté a esperar en un sillón. Metió su pipeta de vidrio en una y otra botella, extrajo unas cuantas gotas de cada una y por fin trajo a la mesa un tubo de ensayo con cierta solución. En su mano derecha sostenía un pedazo de papel tornasol [6]

–Llega usted en el momento clave, Watson –dijo–. Si este papel permanece azul, todo está bien. Si se torna rojo, significa la vida de un hombre.

Lo sumergió en el tubo de ensayo e inmediatamente tomó un color carmesí opaco y deslucido.

–¡Ajá! ¡Lo sabía! –exclamó–. Estaré con usted en un momento, Watson. Si lo desea, hay tabaco en la zapatilla persa.

Se volvió a su escritorio y escribió rápidamente varios telegramas que entregó al chico de los mandados. Luego se dejó caer en una silla frente a la mía, y levantó las rodillas hasta que sus dedos rodearon sus largas y delgadas pantorrillas.

–Un asesinato común y corriente –dijo–. Tendrá algo mejor, supongo. Usted es el ave agorera [7] del crimen, Watson. ¿De qué se trata?

Le entregué la carta y la leyó con la máxima concentración.

–No nos dice demasiado, ¿verdad? –comentó, mientras me la devolvía.

–Casi nada.

–Y sin embargo, la letra es interesante.

–Pero no es su letra.

–Precisamente, es la de una mujer.

–¡No, estoy seguro que es de un hombre! –exclamé.

–No, es letra de mujer, de una mujer de extraordinario carácter.

Verá usted, al principio de una investigación es un buen dato saber que su cliente tiene cerca a una persona que, para bien o para mal, posee una naturaleza excepcional. Esto ha bastado para despertar mi interés en el caso. Si usted está listo, nos pondremos en camino hacia Woking inmediatamente, para visitar a este diplomático en problemas y a la mujer a la que le dicta sus cartas.

Tuvimos la suerte de alcanzar uno de los primeros trenes que partían de Waterloo [8] y en poco menos de una hora nos encontramos entre los bosques de abeto y los brezos [9] de Woking. Briarbrae resultó ser una casa enorme, rodeada de grandes extensiones de terreno y situada a pocos minutos de la estación. Presentamos nuestras tarjetas personales y rápidamente se nos condujo a un living elegantemente dispuesto donde, unos pocos minutos después, un hombre bastante robusto nos recibió con gran hospitalidad. Debía de estar más cerca de los cuarenta años que de los treinta, pero el rubor de sus mejillas y la vivacidad de sus ojos todavía transmitían la sensación de un niño regordete y travieso.

–Estoy encantado de que hayan venido –dijo, estrechando efusivamente nuestras manos–. Percy ha estado preguntado por ustedes toda la mañana. ¡Ah, mi pobre amigo se aferra a cualquier esperanza! Su padre y su madre pidieron que hablara con usted porque la sola mención del asunto es muy dolorosa para ellos.

–No conocemos los detalles aún –observó Holmes–. Pero veo que usted no es un miembro de la familia.

Nuestro hombre se sorprendió y, después de mirar hacia abajo, comenzó a reír.

–¡Claro! Usted vio el monograma «J. H.» en mi medallón –dijo–. Por un momento pensé que usted había hecho algún truco. Mi nombre es Joseph Harrison y, como Percy está por casarse con mi hermana Annie, pronto seremos parientes políticos. Encontrará a mi hermana en el cuarto de Percy, ya que durante estos dos meses no ha hecho más que cuidarlo. Tal vez deberíamos ir ya mismo, porque sé que está muy impaciente.

La habitación hacia la que nos condujeron estaba en la misma planta que la sala. En ella, el mobiliario correspondía en parte al de una sala de estar, en parte al de un dormitorio, y en cada rincón había un delicado arreglo floral. Un hombre joven, muy pálido y desmejorado, estaba recostado en un sofá cerca de la ventana abierta, a través de la cual se colaba el delicioso perfume del jardín y el aire tibio del verano. A su lado estaba sentada una mujer, que se puso de pie en cuanto entramos.

–¿Quieres que me retire, Percy? –preguntó.

Él se aferró a su mano para detenerla.

–¿Cómo estás, Watson? –dijo cordialmente–. Nunca te hubiera reconocido con ese bigote, y me atrevo a decir que tampoco tú habrías podido decir que este soy yo. Supongo que el señor es tu famoso amigo Sherlock Holmes.

Los presenté con unas pocas palabras y los dos nos sentamos. El hombre robusto nos había dejado, pero su hermana permanecía con su mano en la del enfermo. Era una mujer muy atractiva, un poco baja y regordeta para ser armoniosa, pero con una espléndida tez aceitunada, grandes y oscuros ojos italianos y abundante cabello negro azabache. Sus deliciosos tonos contrastaban con los de su compañero, que se veía entonces más demacrado y extenuado.

–No quiero hacerles perder tiempo –dijo él, levantándose del sofá–. Iré directo al grano, sin mayores preámbulos. Yo era un hombre feliz y exitoso, Mr. Holmes, y estaba a punto de contraer matrimonio, cuando una terrible e inesperada desgracia arruinó todos los planes de mi vida.

»Trabajaba, como Watson le habrá contado, en el Foreign Office y, gracias a la influencia de mi tío, Lord Holdhurst, rápidamente ascendí hasta una posición de responsabilidad. Cuando mi tío fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores de este gobierno, me asignó algunas tareas bastante delicadas y, como siempre las llevé a cabo de manera exitosa, terminó por depositar toda su confianza en mi talento y tacto.

»Hace unas diez semanas o, para ser preciso, el 23 de mayo me llamó a su oficina y, después de felicitarme por mi buen desempeño, me informó que tenía un nuevo encargo de responsabilidad para que llevara a cabo.

»–Este –me dijo mientras sacaba un rollo de papel gris de su cajón– es el original del tratado secreto entre Inglaterra e Italia [10], y lamento decir que algunos rumores sobre él han llegado a la prensa. Es de vital importancia que no se filtre nada más. Tanto la Embajada rusa como la francesa pagarían una fortuna por conocer el contenido de estos papeles, que no deberían salir de aquí, si no fuera porque es absolutamente indispensable hacer una copia de ellos. ¿Tienes una cajonera en tu oficina?

»–Sí, señor.

»–Entonces llévate el tratado y guárdalo ahí, bajo llave. Dejaré instrucciones para que puedas quedarte después de hora cuando el resto de la gente se haya retirado, así lo copiarás a tu ritmo y sin temer que alguien pueda verte. Cuando termines, vuelve a guardar bajo llave ambos documentos, el original y la copia, y entrégamelos a mí en persona mañana por la mañana.

»Tomé los papeles y...

–Discúlpeme un momento –interrumpió Holmes–. Mientras conversaban, ¿estaban solos?

–Absolutamente.

–¿Y en un cuarto grande?

–De treinta pies [11] de lado.

–¿Estaban en el centro?

–Sí, más o menos.

–¿Y hablaron en voz baja?

–El tono de voz de mi tío siempre ha sido increíblemente bajo, y yo casi ni hablé.

–Gracias –dijo Holmes, entrecerrando los ojos–. Por favor, siga.

–Hice exactamente lo que me indicó y esperé hasta que los otros empleados se retiraran. Uno de ellos, Charles Gorot, que trabaja en mi oficina, debía ponerse al día con unas tareas atrasadas, de modo que lo dejé ahí y salí a cenar. Cuando regresé ya se había marchado. Estaba ansioso por poner manos a la obra, porque sabía que Joseph –Mr. Harrison, a quien acaban de ver– estaba en la ciudad y viajaría de regreso a Woking en el tren de las once. De ser posible, quería tomar ese mismo tren.

»En cuanto me puse a examinar el tratado, me di cuenta de que era de tal importancia que mi tío no había exagerado con sus advertencias. Sin entrar en detalles, diré que definía la posición de Gran Bretaña en relación con la Triple Alianza [12], y delineaba la política que este país seguiría en caso de que la flota francesa ganara la supremacía en el Mediterráneo por sobre Italia. Las cuestiones que abordaba eran eminentemente navales. Al pie aparecían las firmas de los altos dignatarios que lo habían suscripto. Le eché una mirada y me aboqué a la tarea de copiarlo.

»El documento era largo, estaba escrito en francés y contenía treinta y seis artículos diferentes. Copié tan rápido como pude, pero a las nueve de la noche apenas había transcripto nueve artículos. Todo indicaba que me sería imposible llegar a tomar el tren. Me sentía soñoliento y torpe, en parte por la cena, y en parte por el largo día de trabajo. Una taza de café me despejaría. Hay un conserje que se queda toda la noche en un pequeño cuarto al pie de la escalera, y que tiene la costumbre de preparar café en su calentador de alcohol para los empleados que se quedan trabajando después de hora. Hice sonar el timbre para que viniera.

»Mi sorpresa fue grande cuando acudió a mi llamado una mujer de edad, corpulenta y arrugada, vestida con un delantal. Me explicó que era la esposa del conserje y que se encargaba de la limpieza. Le pedí el café.

»Avancé dos artículos más y, sintiéndome más soñoliento que nunca, me levanté y caminé de un lado al otro de la habitación para estirar las piernas. Mi café no había llegado aún y me preguntaba cuál podía ser la causa de la demora. Abrí la puerta y fui por el pasillo para averiguarlo. La habitación en la que había estado trabajando da a un pasillo recto y apenas iluminado, que constituye la única salida posible y que termina en una escalera curva. Al pie de esta escalera hay otro pasillo donde está el cuarto del conserje. A mitad de la escalera hay un pequeño descanso en que desemboca otro pasillo en ángulo recto. Este conduce, a través de una segunda escalerita, a una puerta lateral destinada a los sirvientes y que también usan los empleados como atajo cuando vienen de la calle Charles. He aquí un bosquejo somero del lugar».

–Gracias. Creo que lo voy siguiendo –dijo Sherlock Holmes.

–Es de suma importancia que comprenda esto: bajé las escaleras hacia el hall, y allí encontré al conserje profundamente dormido en su habitáculo, mientras la pava hervía furiosamente sobre el calentador y el agua caía al piso. Saqué la pava y soplé el fuego del calentador para apagarlo. Extendí mi brazo y, cuando estaba a punto de sacudir al hombre que seguía durmiendo como antes, sonó un timbre sobre su cabeza y se despertó sobresaltado.

»–¡Mr. Phelps, señor! –me dijo, mirándome perplejo.

»–Bajé a ver si mi café estaba listo.

»–Estaba calentando la pava y me quedé dormido, señor.

»Me miró y, mientras su expresión de asombro aumentaba, dirigió la vista hacia arriba, hacia la campanilla que todavía vibraba.

»–Si usted estaba aquí, señor, entonces ¿quién tocó el timbre? –preguntó.

»–¡El timbre! –exclamé–. ¿Qué timbre es ese?

»–El de la oficina donde usted trabajaba.

»Sentí que una mano helada oprimía mi corazón. Alguien, entonces, estaba en la habitación donde había dejado el valioso tratado sobre la mesa. Subí desesperadamente las escaleras y corrí por el pasillo. No había nadie en los pasillos, Mr. Holmes, ni había nadie en la habitación. Todo estaba exactamente como lo había dejado, salvo que los papeles confiados a mi cuidado habían desaparecido del escritorio. La copia estaba ahí, pero el original había sido robado».

Holmes se incorporó en su silla y se frotó las manos. Noté que el problema lo apasionaba.

–Dígame, por favor, qué hizo entonces –murmuró.

–Me di cuenta inmediatamente de que el ladrón debía de haber subido por las escaleras que llevaban a la puerta lateral. Es decir, si hubiera venido por el otro lado, me habría topado con él.

–¿Está usted absolutamente seguro de que no pudo haber estado escondido en la oficina todo el tiempo, o en el pasillo que usted acaba de describir como apenas iluminado?

–Eso es desde todo punto de vista imposible. Ni siquiera un ratón podría ocultarse en la oficina o en el pasillo, porque no hay dónde esconderse.

–Gracias. Por favor, continúe.

–Al ver mi rostro palidecer, el conserje comprendió que algo podía andar mal y me siguió hasta arriba. Los dos corrimos por el pasillo y bajamos las empinadas escaleras que dan a la calle Charles. La puerta estaba cerrada pero sin llave. La abrimos de un tirón y nos lanzamos afuera. Recuerdo claramente que escuché tres campanadas de un reloj vecino en ese momento. Eran las diez menos cuarto.

–Ese es un detalle de extrema importancia –dijo Holmes, y anotó algo en el puño de su camisa.

–Era una noche muy oscura y caía una fina y tibia llovizna. La calle Charles estaba desierta, pero en la esquina, por Whitehall [13], había mucho tránsito, como siempre. Corrimos por la vereda, con las cabezas descubiertas como las teníamos, y al final de la calle encontramos a un policía de servicio.

»–¡Se ha cometido un robo! –jadeé–. Un documento de valor incalculable ha sido robado del Foreing Office. ¿Ha pasado alguien en esta dirección?

»–Hace un cuarto de hora que estoy parado aquí, señor –dijo–. En ese lapso, solo ha pasado una persona, una mujer mayor, alta y envuelta en un chal estampado.

»–¡Ah, esa es mi esposa! –exclamó el conserje–. ¿No ha pasado nadie más?

»–Nadie.

»–Entonces el ladrón debe de haber ido en la otra dirección –concluyó el hombre, tirándome de la manga.

»Pero esta conclusión no me satisfacía y sus intentos por desviarme alimentaban mis sospechas.

»–¿Hacia dónde fue la mujer? –insistí.

»–No lo sé, señor. Recuerdo que pasó, pero no tenía ninguna razón para vigilar sus movimientos. Parecía estar apurada.

»–¿Cuánto hace de esto?

»–Hará unos pocos minutos.

»–¿Menos de cinco?

»–Bueno, no pueden haber pasado más de cinco minutos.

»–¡Solo pierde su tiempo, señor, y cada minuto cuenta! –exclamó el conserje–. Créame, le juro que mi mujer no tiene nada que ver con el asunto, y venga conmigo hacia el otro lado. Bueno, si usted no quiere, iré yo.

»Y dicho esto corrió en la otra dirección. Inmediatamente fui tras él y lo tomé de la manga.

»–¿Dónde vive usted? –le pregunté.

»–Callejón Ivy número 16, en Brixton –respondió–. Pero no se deje llevar por falsas apariencias, Mr. Phelps. Venga conmigo hacia el otro lado de la calle y veamos si alguien sabe algo.

»No perdíamos nada con seguir su consejo. Corrimos los dos hacia allá con el policía, pero solo encontramos la calle congestionada de tránsito, gente que iba y venía, todos ansiosos por hallar refugio en una noche tan húmeda. Nadie que pudiera decirnos quién había pasado.

»Volvimos entonces a la oficina y examinamos en vano las escaleras y el corredor. El pasillo que conduce a la habitación está recubierto con una especie de linóleo color crema que se marca con facilidad. Lo observamos cuidadosamente pero no encontramos rastros de pisadas».

–¿Había estado lloviendo toda la tarde?

–Desde las siete, más o menos.

–¿Cómo puede ser, entonces, que la mujer que entró en su oficina a eso de las nueve no dejara rastros de sus botas mojadas?

–Me alegra que se detenga en ese punto. Lo pensé en un momento. Sucede que las mujeres de la limpieza suelen sacarse las botas en la oficina del conserje y ponerse zapatillas de tela.

–Está claro. ¿No había marcas, entonces, aunque era una noche lluviosa? En verdad, la cadena de sucesos es extraordinariamente interesante. ¿Qué hizo entonces?

–También examinamos la oficina. No existe la posibilidad de una puerta secreta y las ventanas se levantan como a treinta pies del piso; además, ambas habían sido cerradas desde adentro. El cuarto está alfombrado, así que descartamos la idea de una puerta en el piso, y el techo está pintado con cal, como cualquier techo común. Quienquiera que haya robado mis papeles, y en esto me juego la vida, solo pudo haber entrado por la puerta.

–¿Y la chimenea?

–No hay. Hay una estufa. La cuerda del timbre cuelga justo a la derecha de mi escritorio. Quien lo haya hecho sonar tiene que haberse acercado hasta mi mesa de trabajo. ¿Pero por qué un ladrón tocaría el timbre? Es un misterio inexplicable.

–El incidente es por cierto extraño. ¿Cuáles fueron sus siguientes pasos? Examinó la habitación, me imagino, buscando algún rastro del intruso, como una colilla de cigarrillo, un guante perdido, una horquilla o cualquier otra cosa insignificante.

–No había nada por el estilo.

–¿Algún olor?

–Bueno, nunca pensamos en eso.

–Usted sabe, un aroma a tabaco sería de gran ayuda para esta investigación.

–Yo nunca fumé, así que creo que si hubiera habido olor a tabaco lo habría percibido. No hallamos pista alguna, de ningún tipo. El único hecho concreto era que la esposa del conserje, Mrs. Tangey –ese es su nombre–, había salido apurada. Él no podía ofrecer una explicación satisfactoria para esto, salvo que era la hora en que su mujer habitualmente se va a casa. El policía y yo acordamos en que el mejor plan sería atrapar a la mujer antes de que pudiera deshacerse de los papeles, presumiendo que ella los tenía.