14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Romandebüt der Nobelpreisträgerin Toni Morrison in neuer, zeitgemäßer Übersetzung und mit einem Vorwort von Alice Hasters. Morrison erzählt vom Aufwachsen in einer Welt, die von Ein- und Ausgrenzungen geprägt ist. Zwei kleine Mädchen, die gemeinsam in der Kleinstadt Lorain, Ohio, aufwachsen: Claudia hasst blonde Puppen, zerstört sie sogar. Ihre Freundin Pecola sehnt sich nach nichts so sehr wie nach blondem Haar und blauen Augen. Sie will schön sein wie der Kinderstar Shirley Temple. Dieser Traum ist ihr einziger Ausweg aus der gewaltvollen Welt, in der sie aufwächst. Doch in diesem Herbst 1941 in der Kleinstadt Lorain in Ohio wird Pecolas Wunsch nicht in Erfüllung gehen, ihr Leben wird sich auf andere, auf schmerzhafte Weise verändern. Sehr blaue Augen ist eine kraftvolle Auseinandersetzung mit den verheerenden Auswirkungen von Rassismus, Klassismus und Sexismus. «Ich wollte dieses Buch lesen, und niemand hatte es geschrieben, also dachte ich, dass ich es schreiben würde, um es zu lesen.» Toni Morrison «Toni Morrisons Bücher verändern das Leben. In ihnen bekommen die zu oft Übersehenen und Ausgegrenzten eine Bühne, beschrieben mit unglaublich schöner Sprache und Feingefühl, sodass sie selbst in brutalen Momenten nie die Würde und Menschlichkeit verlieren.» Alice Hasters

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2023

Sammlungen

Ähnliche

Toni Morrison

Sehr blaue Augen

Roman

Mit einem Nachwort von Alice Hasters

Über dieses Buch

Toni Morrisons richtungsweisendes Debüt erzählt von Pecola Breedlove, einem kleinen Mädchen, das sich nach nichts so sehr sehnt wie nach blondem Haar und blauen Augen. Sie will schön sein wie Kinderstar Shirley Temple. Dieser Traum ist ihr einziger Ausweg aus der gewaltvollen Welt, in der sie aufwächst. Doch in diesem Herbst 1941 in der Kleinstadt Lorain in Ohio wird Pecolas Wunsch nicht in Erfüllung gehen, ihr Leben wird sich auf andere, auf schmerzhafte Weise verändern.

Sehr blaue Augen ist eine kraftvolle Auseinandersetzung mit den verheerenden Auswirkungen von Rassismus, Klassismus und Sexismus auf das Leben eines kleinen Mädchens.

«Ich wollte dieses Buch lesen, und niemand hatte es geschrieben, also dachte ich, dass ich es schreiben würde, um es zu lesen.» Toni Morrison

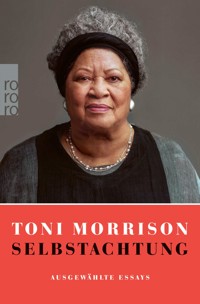

Vita

Toni Morrison wurde 1931 in Lorain, Ohio, geboren. Sie ist eine der wichtigsten amerikanischen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen Sehr blaue Augen, Solomons Lied und Menschenkind und ihr essayistisches Schaffen. Sie war Mitglied des National Council on the Arts und der American Academy of Arts and Letters. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur. 2012 zeichnete Barack Obama sie mit der Presidential Medal of Freedom aus. Toni Morrison starb am 5. August 2019.

Tanja Handels, geboren 1971 in Aachen, lebt und arbeitet in München, übersetzt zeitgenössische britische und amerikanische Literatur, unter anderem von Zadie Smith, Bernardine Evaristo, Anna Quindlen und Charlotte McConaghy, und ist auch als Dozentin für Literarisches Übersetzen tätig. 2019 wurde sie mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis ausgezeichnet.

Impressum

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel «The Bluest Eyes» 1970 bei Holt, Rinehart and Winston, New York.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2023

Copyright © 1979 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«The Bluest Eye» Copyright © 1970 by Toni Morrison

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Tracy Murrell

ISBN 978-3-644-01732-0

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für die zwei, die mir das Leben schenkten,

und den einen, der mich frei gemacht hat

Vorwort

Gewiss kennen wir alle das Gefühl, nicht gemocht oder gar abgelehnt zu werden, sei es im Augenblick oder für lange Zeit. Manche mögen es nur als ärgerlich empfinden; manche können aber auch tief verletzt sein. Vielleicht wissen einige von uns auch, wie es ist, gehasst zu werden – gehasst für etwas, das sich unserem Einfluss entzieht, das wir nicht ändern können. Wenn so etwas geschieht, ist es ein gewisser Trost zu wissen, dass die Ablehnung oder der Hass unberechtigt sind – dass man dergleichen nicht verdient hat. Und wenn man über ein gefestigtes Gefühlsleben und/oder Rückhalt bei der Familie und den Freunden verfügt, bleibt der Schaden gering oder lässt sich ungeschehen machen. Wir halten so etwas für eine Last (erträglich oder auch lähmend), wie sie untrennbar mit dem menschlichen Leben verbunden ist.

Als ich mit der Niederschrift von Sehr blaue Augen begann, interessierte mich etwas anderes: nicht der Widerstand gegen die Verachtung, die wir von anderen erfahren, sondern die weitaus tragischeren und lähmenderen Folgen, die es hat, wenn wir die Ablehnung als berechtigt, als etwas Selbstverständliches akzeptieren. Mir war klar, dass sich manche Opfer eines ausgeprägten Selbsthasses als gefährlich, als gewalttätig erweisen und den Feind, der sie wieder und wieder gedemütigt hat, in sich selbst auferstehen lassen. Andere geben sich selbst auf und ordnen sich einem größeren Gefüge unter, das ihnen die starke Persönlichkeit leiht, die ihnen selbst fehlt. Die allermeisten freilich lassen ihren Selbsthass irgendwann hinter sich. Doch immer gibt es einige, die stumm und unerkannt darunter zusammenbrechen, ohne eine Stimme, die ihrem Leid Ausdruck und Beachtung verschaffen würde. Sie sind unsichtbar. Wie leicht, wie schnell kann die Selbstachtung bei Kindern zugrunde gehen, deren Ich den aufrechten Gang noch nicht erlernt hat. Kommen zur Verletzlichkeit der Jugend noch gleichgültige Eltern, abweisende Erwachsene und eine Welt hinzu, die mit ihrer Sprache, ihren Gesetzen und ihren Bildern die Verzweiflung nur verstärkt, so ist der Weg in den Abgrund vorgezeichnet.

Die Absicht dieses Buches – meines ersten – war es also, in ein Leben einzutreten, bei dem es aufgrund von Jugend, Geschlecht und Race besonders unwahrscheinlich ist, dass es diesen zerstörerischen Kräften widerstehen kann. Als düsterer Bericht über einen Seelenmord begonnen, konnte der Roman seine Hauptfigur nicht unbegleitet lassen, denn ihre Passivität machte sie zur erzählerischen Leerstelle. So erfand ich Freundinnen und Klassenkameradinnen, die die Not des Mädchens verstehen, sogar mit ihr fühlen, aber selbst das Glück verständnisvoller Eltern und einer robusten psychischen Konstitution haben. Doch auch sie erweisen sich als hilflos. Sie können ihre Freundin nicht vor der Welt retten. Sie zerbricht.

Ursprung des Romans war ein Gespräch, das ich als Kind mit einer Freundin geführt hatte. Wir waren gerade erst in die Grundschule gekommen. Sie sagte damals, dass sie gern blaue Augen hätte. Ich sah mich um und versuchte, mir vorzustellen, wie sie bei Erfüllung ihres Wunsches aussähe, aber das Bild, das mir dabei vor Augen trat, stieß mich heftig ab. Ihre kummervolle Stimme schien um Mitgefühl zu betteln, und ich versuchte, es ihr zu geben, aber in Wahrheit war ich angesichts der Entweihung, die ihr vorschwebte, so bestürzt, dass ich wütend auf sie wurde.

Bis zu diesem Augenblick hatte ich Menschen als hübsch, als reizvoll, als nett, als hässlich wahrgenommen, und obwohl mir das Wort «schön» sicher nicht fremd war, hatte ich es doch nie als einen Schock erlebt – einen Schock, der von dem Wissen begleitet wurde, dass niemand sonst diese Schönheit erkannte, am wenigsten diejenige, die sie besaß.

Es musste an mehr gelegen haben als an dem Gesicht, das ich betrachtete: an der Stille der Straße am frühen Nachmittag, am Licht, an dem Gefühl, einem Bekenntnis beizuwohnen. Auf jeden Fall war es das erste Mal, dass ich begriff, was «schön» bedeutet. Dass ich mir selbst ein Bild davon gemacht hatte. Schönheit war nicht einfach etwas, das man betrachtete. Schönheit war eine Frage des Verhaltens.

Sehr blaue Augen war mein Versuch, mich darüber zu äußern. Davon zu sprechen, warum meine Freundin selbst kein Bewusstsein dafür hatte – und vielleicht niemals haben würde –, was ihr geschenkt worden war, und warum sie um eine so radikale Veränderung flehte. Was in ihrem Wunsch verborgen lag, war durch Rassismus ausgelöster Selbsthass. Und noch zwei Jahrzehnte später fragte ich mich, wie man den erlernt. Wer hatte ihn ihr eingeredet? Wer hatte ihr das Gefühl gegeben, es wäre besser, entstellt herumzulaufen statt als der Mensch, der sie war? Wer hatte sie angeblickt und so mangelhaft gefunden, ein solches Leichtgewicht auf der Waage der Schönheit? Es ist dieser Blick, der sie verurteilt hat, gegen den der Roman seine Stimme erhebt.

Als Schwarze Menschen in den Sechzigern wieder Anspruch auf die eigene Schönheit erhoben, ließ mich das darüber nachdenken, warum es überhaupt nötig war. Warum konnte diese Schönheit, wenn auch von anderen geschmäht, nicht innerhalb der Community als etwas Selbstverständliches gelten? Warum musste sie so unablässig öffentlich behauptet werden, um zu existieren? Diese Fragen mögen nicht sehr intelligent wirken, aber 1962, als ich mit der Erzählung begann, und 1965, als sie allmählich Buchgestalt annahm, erschienen mir die Antworten nicht so offensichtlich, wie sie es bald wurden und noch heute sind. Das Beharren auf Schwarzer Schönheit war keineswegs die Reaktion auf selbstironische, scherzhafte Kritik an kulturellen Eigenheiten, wie sie jede gesellschaftliche Gruppe kennt. Sie richtete sich vielmehr gegen die fatale Verinnerlichung der unterstellten, unveränderlichen Minderwertigkeit, die der Außenblick projizierte. Daher konzentrierte ich mich darauf, wie etwas so Groteskes wie die Dämonisierung einer ganzen Race im unschuldigsten Mitglied einer Gesellschaft – einem Kind – und im verletzlichsten Mitglied einer Gesellschaft – einem Mädchen – Wurzeln schlagen konnte. Bei meinem Versuch, die Verheerungen zu zeigen, die selbst beiläufige Formen rassistischer Abwertung anrichten können, entschied ich mich nicht für ein repräsentatives, sondern für ein singuläres Beispiel. Das Extreme an Pecolas Fall gründet überwiegend in zerrütteten und zerrüttenden Familienverhältnissen, die ganz anders sind als die einer afroamerikanischen Durchschnittsfamilie oder die der Ich-Erzählerin. Doch bei aller Einzigartigkeit von Pecolas Schicksal war ich davon überzeugt, dass einzelne Aspekte ihrer Verwundbarkeit in allen jungen Mädchen zu finden sind. Meine Erkundung der gesellschaftlichen wie der häuslichen Aggression, an der ein Kind buchstäblich zerbrechen kann, konfrontiert die Hauptfigur mit einer Reihe von Demütigungen, die teils alltäglich, teils außergewöhnlich und zum Teil monströs sind, wobei ich stets darauf bedacht war, jede Komplizenschaft mit dem Prozess der Dämonisierung, dem Pecola unterworfen wird, zu vermeiden. Mit anderen Worten: Ich wollte die Figuren, die Pecola niedermachen und zu ihrem Zusammenbruch beitragen, nicht entmenschlichen.

Ein Problem rückte dabei immer mehr ins Zentrum: Das schiere Gewicht des Romans, der eine so zarte Seele zu erforschen versucht, drohte die Hauptfigur zu erdrücken und den Lesenden eine bequeme Ausflucht ins Mitleid zu eröffnen, statt sie zu einer Reflexion ihrer eigenen Rolle zu zwingen. Meine Lösung – die Erzählung in Fragmente aufzubrechen, die die Lesenden selbst zusammensetzen müssen – schien mir damals eine gute Idee zu sein, deren Ausführung mich heute jedoch nicht mehr überzeugt. Außerdem hat sie ihren Zweck nicht erfüllt: Viele Lesende lassen sich zwar berühren, aber nicht bewegen.

Das andere Problem war natürlich die Sprache. Den verächtlichen Blick durchzuhalten und ihn gleichzeitig zu unterlaufen erwies sich als schwierig. Der Roman versuchte, den Nerv des rassistisch bedingten Selbsthasses zu treffen, ihn freizulegen und den Schmerz nicht mit Betäubungsmitteln, sondern mit einer Sprache zu lindern, die es mit der Handlungskraft aufnehmen konnte, die ich bei jener ersten Erfahrung von Schönheit empfand. Weil jener Augenblick so stark von unserer Race bestimmt war (meine Abscheu angesichts der Sehnsucht meiner Mitschülerin, zu ihrer sehr dunklen Haut sehr blaue Augen zu haben; die Wunde, die sie meiner Vorstellung von Schönheit damit zufügte), zielte alle Anstrengung auf ein Schreiben ab, das unbestreitbar Schwarz war. Bis heute weiß ich nicht, was das genau ist, aber das hält mich ebenso wenig davon ab, es weiterzuverfolgen, wie all die Versuche, meine Bemühungen zu disqualifizieren, mit denen ich es herausfinden will.

Meine Wahl der Sprachebenen (gesprochen, gehört, umgangssprachlich), mein Vertrauen darauf, dass tief in der Schwarzen Kultur verwurzelte Codes eins zu eins verstanden würden, mein Bemühen, unmittelbare Komplizenschaft und Vertrautheit zu erzielen (ohne eine Distanz schaffende, erläuternde Schicht), und auch mein Vorhaben, Schweigen zu gestalten, indem ich es breche: All das sind Versuche, die Komplexität und den Reichtum Schwarzer amerikanischer Kultur in eine Sprache zu überführen, die dieser Kultur würdig ist.

Denke ich heute an meine Probleme bei der Suche nach einer wahrhaftigen Sprache zurück, so bin ich erstaunt, wie wenig sich in dieser Hinsicht verändert hat. Wenn ich höre, wie in «zivilisierter» Rede Menschen erniedrigt werden, wenn ich sehe, wie kulturelle Exorzismen die Literatur verarmen lassen, wenn ich meinesgleichen eingeschlossen finde im Bernstein abwertender Metaphern – dann wird mir klar, dass mein Erzählprojekt heute nicht weniger schwierig ist als vor dreißig Jahren.

Toni Morrison, 2008

Deutsch von Thomas Piltz

Sehr blaue Augen

Das ist das Haus. Es ist grün und weiß. Seine Tür ist rot. Es ist sehr schön. Das ist die Familie. Mutter, Vater, Dick und Jane wohnen in dem grün-weißen Haus. Sie sind sehr glücklich. Da ist Jane. Sie hat ein rotes Kleid an. Sie möchte spielen. Wer spielt mit Jane? Da ist die Katze. Sie macht Miau. Komm spielen. Komm, spiel mit Jane. Das Kätzchen mag nicht spielen. Da ist Mutter. Mutter ist sehr lieb. Spielst du mit Jane, Mutter? Mutter lacht. Lach, Mutter, lach. Da ist Vater. Er ist groß und stark. Spielst du mit Jane, Vater? Vater lächelt. Lächle, Vater, lächle. Da ist der Hund. Wauwau macht der Hund. Spielst du mit Jane? Da läuft der Hund. Lauf, Hund, lauf. Guck mal. Da kommt eine Freundin. Die Freundin möchte mit Jane spielen. Sie werden schön zusammen spielen. Spiel, Jane, spiel.

Das ist das Haus es ist grün und weiß seine Tür ist rot es ist sehr schön das ist die Familie Mutter Vater Dick und Jane wohnen in dem grün-weißen Haus sie sind sehr glücklich da ist Jane sie hat ein rotes Kleid an sie möchte spielen wer spielt mit Jane da ist die Katze sie macht Miau komm spielen komm spiel mit Jane das Kätzchen mag nicht spielen da ist Mutter Mutter ist sehr lieb spielst du mit Jane Mutter Mutter lacht lach Mutter lach da ist Vater er ist groß und stark spielst du mit Jane Vater Vater lächelt lächle Vater lächle da ist der Hund wauwau macht der Hund spielst du mit Jane da läuft der Hund lauf Hund lauf guck mal da kommt eine Freundin die Freundin möchte mit Jane spielen sie werden schön zusammen spielen spiel Jane spiel

Dasistdashausesistgrünundweißseinetüristrotesistsehrschöndasistdiefamiliemuttervaterdickundjanewohnenindemgrünweißenhaussiesindsehrglücklichdaistjanesiehateinroteskleidansiemöchtespielenwerspieltmitjanedaistdiekatzesiemachtmiaukommspielenkommspielmitjanedaskätzchenmagnichtspielendaistmuttermutteristsehrliebspielstdumitjanemuttermutterlachtlachmutterlachdaistvatereristgroßundstarkspielstdumitjanevatervaterlächeltlächlevaterlächledaistderhundwauwaumachtderhundspielstdumitjanedaläuftderhundlaufhundlaufguckmaldakommteinefreundindiefreundinmöchtemitjanespielensiewerdenschönzusammenspielenspieljanespiel

Sonst spricht ja niemand darüber, aber im Herbst 1941 gab es keine Ringelblumen. Wir dachten damals, die Ringelblumen wachsen nicht, weil Pecola ein Baby von ihrem Vater bekommt. Mit etwas Forscherdrang und sehr viel weniger Schwermut hätten wir herausfinden können, dass nicht nur unsere Samen nicht sprießen wollten; es ging allen so. Nicht einmal in den Beeten direkt am See zeigten sich die Ringelblumen in dem Jahr. Aber wir waren so tief in Sorge um das Wohlergehen und die glückliche Geburt von Pecolas Baby, dass wir nicht über die eigene Zauberkraft hinausdenken konnten: Wenn wir die Samen setzten und sie mit den richtigen Worten besprachen, dann würden sie blühen, und alles würde gut.

Es dauerte lange, bis meine Schwester und ich uns eingestanden, dass unsere Samen nicht grünen würden. Als wir dann sicher waren, konnten wir unsere Schuldgefühle nur noch mit Streit und gegenseitigen Vorwürfen lindern. Jahrelang glaubte ich, meine Schwester hätte recht: Ich war schuld. Ich hatte sie zu tief in die Erde gelegt. Wir kamen gar nicht auf die Idee, dass vielleicht die Erde selbst unerbittlich war. Wir hatten unsere Samen in unserem kleinen Stück schwarzen Drecks versenkt, so wie Pecolas Vater seinen Samen in seinem eigenen Stück schwarzen Drecks. Unsere Unschuld und unser Glaube waren auch nicht ergiebiger als seine Begierde und Verzweiflung. Jetzt zeigt sich, dass von all der Hoffnung, Angst, Begierde, Liebe und Trauer nichts geblieben ist, bis auf Pecola und die unerbittliche Erde. Cholly Breedlove ist tot; unsere Unschuld auch. Die Samen sind verdorrt, gestorben; ihr Baby auch.

Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen – nur noch, warum. Aber weil es mit dem Warum so eine schwierige Sache ist, flüchtet man sich besser ins Wie.

HERBST

Still wie die Begierde ziehen Nonnen vorbei, und in der Lobby des griechischen Hotels singen angetrunkene Männer und nüchterne Augen. Unsere Freundin Rosemary Villanucci, die nebenan über dem Café ihres Vaters wohnt, sitzt in einem Buick, Baujahr ’39, und isst Butterbrote. Sie kurbelt das Fenster herunter, um meiner Schwester Frieda und mir zu sagen, dass wir nicht reindürfen. Wir starren sie an, wollen ihre Brote, noch mehr aber wollen wir ihr die Selbstherrlichkeit aus den Augen stechen und den Besitzstolz wegschlagen, der sich um ihren kauenden Mund kräuselt. Sobald sie wieder aus dem Wagen kommt, werden wir sie verhauen, auf ihrer weißen Haut rote Striemen hinterlassen, und sie wird weinen und uns fragen, ob sie die Unterhose runterziehen soll. Wir sagen nein. Wir wissen nicht, was wir machen oder fühlen sollten, falls sie es doch tut, aber jedes Mal, wenn sie uns das fragt, ist uns klar, dass sie uns etwas Kostbares anbietet und wir unseren eigenen Stolz behaupten müssen, indem wir ablehnen.

Die Schule hat angefangen, und Frieda und ich bekommen neue braune Strümpfe und Lebertran. Die Erwachsenen reden mit müder, gereizter Stimme über Zick’s Coal Company, und abends nehmen sie uns mit zu den Bahngleisen, wo wir die Kohlestückchen, die überall herumliegen, in Säcke sammeln. Später, wenn wir nach Hause laufen, schauen wir zurück, um uns anzusehen, wie die Schlacke, rotglühend und qualmend, in großen Wagenladungen in die Schlucht rund um das Stahlwerk gekippt wird. Das ersterbende Feuer beleuchtet den Himmel mit mattem orangem Glanz. Frieda und ich trödeln, starren auf diesen Farbfleck inmitten von Schwarz. Unmöglich, nicht zu schaudern, wenn unsere Füße den Kiesweg verlassen und in das tote Gras auf dem Feld sinken.

Unser Haus ist alt, kalt und grün. Abends erhellt eine Petroleumlampe das eine große Zimmer. Die anderen sind mit Dunkelheit gewappnet, Kakerlaken und Mäuse hausen darin. Die Erwachsenen reden nicht mit uns – sie geben uns Anweisungen. Sie sprechen Befehle aus, ohne sie zu begründen. Wenn wir stolpern und hinfallen, streifen sie uns kurz mit einem Blick; wenn wir Platzwunden oder Prellungen davontragen, wollen sie wissen, ob wir verrückt geworden sind. Wenn wir uns erkälten, schütteln sie angewidert den Kopf über unser rücksichtsloses Verhalten. Wie, fragen sie uns, glaubt ihr eigentlich, dass noch irgendwer was getan kriegen soll, wenn ihr krank seid? Darauf haben wir keine Antwort. Kuriert wird unsere Krankheit mit Verachtung, ekligem Black Draught und Rizinusöl, das uns ganz stumpf im Kopf macht.

Als ich einmal, am Tag nach dem Kohlensammeln, laut huste, aus Bronchien, die längst voll Schleim sind, runzelt meine Mutter die Stirn. «Herrgott. Ab ins Bett mit dir. Wie oft soll ich dir noch sagen, du musst dir was auf den Kopf ziehen? Bist wohl das dümmste Schaf in der ganzen Stadt. Frieda? Hol ein paar Lumpen und mach das Fenster dicht.»

Frieda dichtet das Fenster ab. Ich trotte zum Bett, voll schlechtem Gewissen und Selbstmitleid. Ich lege mich in Unterwäsche hinein, die Metallklammern meiner schwarzen Strumpfhalter tun mir an den Beinen weh, aber ich mache sie nicht ab, weil es ohne Strümpfe viel zu kalt ist. Es dauert lange, bis mein Körper seinen Platz im Bett warm bekommt. Als ich endlich einen Umriss aus Wärme hergestellt habe, wage ich nicht mehr, mich zu rühren, denn nur einen Zentimeter weiter ist es zu beiden Seiten wieder kalt. Niemand redet mit mir, niemand fragt mich, wie es mir geht. Nach ein, zwei Stunden kommt meine Mutter. Sie hat große, raue Hände, und wenn sie mir die Brust mit Wick-Salbe einreibt, bin ich ganz steif vor Schmerz. Sie nimmt immer zwei Finger voll davon und massiert mir die Brust, bis ich nicht mehr kann. Und gerade, als ich glaube, jetzt kippt es um und ich schreie los, holt sie noch etwas Balsam mit dem Zeigefinger heraus, schiebt ihn mir in den Mund und sagt, ich soll schlucken. Ich kriege heiße Wickel um Hals und Brust. Werde mit schweren Decken überhäuft und erhalte Befehl zu schwitzen. Was ich auch tue – sofort.

Später muss ich mich übergeben, und meine Mutter sagt: «Was spuckst du denn mitten ins Bett? Bist du sogar zu blöd, den Kopf aus dem Bett zu halten? Schau dir bloß mal an, was du gemacht hast. Glaubst du, ich hab nichts Besseres zu tun, als deine Kotze aufzuwischen?»

Die Kotze – grünlich grau, mit orangen Fleckchen darin – kleckert über das Kissen auf das Laken hinunter. Sie verhält sich wie das Innere eines rohen Eis. Klebrig und kompakt, stur entschlossen, sich nicht trennen und wegwischen zu lassen. Wie, überlege ich, kann etwas bloß so aufgeräumt und eklig zugleich sein?

Die Stimme meiner Mutter leiert weiter. Sie redet nicht mit mir. Sie redet mit der Kotze, gibt ihr aber meinen Namen: Claudia. So gut sie kann, wischt sie alles auf und breitet ein kratziges Handtuch über den großen, feuchten Fleck. Ich lege mich wieder hin. Die Lumpen sind aus den Fensterritzen gefallen, es zieht kalt hindurch. Ich traue mich nicht, nach meiner Mutter zu rufen, meine Wärme will ich aber auch nicht opfern. Der Zorn meiner Mutter beschämt mich; ihre Worte scheuern mir die Wangen wund, und ich muss weinen. Mir ist nicht klar, dass sie sich gar nicht über mich ärgert, sondern über meine Krankheit. Ich glaube, sie verachtet mich, weil ich so schwach war, dass die Krankheit sich überhaupt «einnisten» konnte. Mit der Zeit werde ich nicht mehr krank; ich weigere mich einfach. Aber erst mal weine ich. Ich weiß, dass ich den Schleim damit nur schlimmer mache, aber ich kann nicht aufhören.

Meine Schwester kommt herein. In ihren Augen liegt Kummer. Sie singt mir vor: «When the deep purple falls over sleepy garden walls, someone thinks of me …» Ich döse weg, denke an Pflaumen, Gartenmauern und einen «Jemand».

Aber war es wirklich so? So schmerzhaft, wie ich es in Erinnerung habe? Nur fast. Oder vielmehr war es ein ergiebiger, fruchtbringender Schmerz. Dunkel und sämig wie Alaga-Sirup drang Liebe in diese Fensterritzen. Ich roch sie – schmeckte sie – süß und muffig, mit einer Spur von Wintergrün im Abgang, überall dort im Haus. Sie blieb, zusammen mit meiner Zunge, an den vereisten Scheiben kleben. Bedeckte, zusammen mit dem Balsam, meine Brust, und wenn der Wickel sich löste, während ich schlief, zogen die klaren, harten Konturen der Luft sie an meiner Kehle nach. Und wenn mein Husten nachts trocken und heftig wurde, tapste ein Paar Füße ins Zimmer, ein Paar Hände steckte den Wickel wieder fest, zog die Decke zurecht und ruhte einen Augenblick auf meiner Stirn. Darum denke ich, wenn ich an Herbst denke, immer auch an einen Jemand mit einem Paar Hände, der mich nicht sterben lassen will.

Herbst war es auch, als Mr. Henry kam. Unser Untermieter. Unser Untermieter. Wie Ballons hoben sich die Wörter von unseren Lippen und schwebten über unseren Köpfen – stumm, unverbunden und erfreulich geheimnisvoll. Meine Mutter gab sich ganz ungezwungen und zufrieden, wenn sie von seinem Einzug erzählte.

«Ihr wisst doch, wer das ist», sagte sie zu ihren Freundinnen. «Henry Washington. Wohnte immer drüben an der Thirteenth Street, bei Miss Della Jones. Aber die ist jetzt so verwirrt, die schafft das nicht mehr. Darum sucht er etwas Neues.»

«Ach ja.» Die Freundinnen zeigen ihre Neugier offen. «Ich hab mich schon gefragt, wie lang er es da noch aushält. Sie soll ja richtig schlecht beieinander sein. Weiß die halbe Zeit nicht, wer er oder sonst wer ist.»

«Und der alte Schwarze Spinner, mit dem sie da verheiratet war, hat’s auch nicht besser gemacht.»

«Habt ihr mitgekriegt, was er überall rumerzählt hat, als er sie hat sitzen lassen?»

«Mm-mm. Was denn?»

«Na, er ist ja mit dieser kleinen Peggy durchgebrannt – aus Elyria. Wisst ihr doch.»

«Die eine Tochter von Old Slack Bessie?»

«Genau. Jemand will also von ihm wissen, warum er eine nette, brave, fromme Frau wie Della für so eine Mähre sitzen lässt. Früher hat Della ihren Haushalt nämlich immer vorbildlich geführt, wisst ihr ja. Und da sagt er, der wahre Grund, er schwört’s bei Gott, wär, dass er das Veilchenwasser nicht mehr aushält, das Della Jones immer benutzt. Sagt, bei ihm muss eine Frau auch riechen wie eine Frau. Della war ihm einfach viel zu sauber.»

«Dieser Hund. Ist doch widerlich, so was!»

«Du sagst es. Was soll denn das für ein Grund sein?»

«Gar keiner. Manche Männer sind einfach Hunde.»

«Hat sie darum den Schlag gekriegt?»

«Sicher auch. Aber richtig helle war sie ja nie, und ihre Schwestern genauso wenig. Wisst ihr noch, Hattie immer mit ihrem Grinsen? Die war auch nicht ganz bei Trost. Und deren Tante Julia läuft bis heute die Sixteenth Street rauf und runter und redet mit sich selbst.»

«Hatten sie die nicht weggesperrt?»

«Nein. Die Fürsorge hat sie abgelehnt. Hieß, sie tut ja keinem was.»

«Also, mir schon. Wenn ihr einen richtigen Heidenschrecken kriegen wollt, steht mal morgens um halb sechs auf, so wie ich, und schaut euch an, wie die alte Schrapnelle da draußen vorbeisegelt mit ihrer Haube. Erbarmen!»

Sie lachen.

Frieda und ich spülen Einmachgläser. Wir können nicht verstehen, was genau sie sagen, aber bei Erwachsenen lauschen wir immer auf die Stimmen und sind auf der Hut.

«Na, ich will hoffen, mich lässt mal niemand so rumgeistern, wenn ich alt und verwirrt bin. Eine Schande ist das!»

«Und was haben sie mit Della vor? Hat sie sonst niemand mehr?»

«Eine Schwester von ihr kommt aus North Carolina, um sie zu versorgen. Will sich wohl Dellas Haus unter den Nagel reißen.»

«Ach, hör auf. So einen bösen Gedanken hab ich lange nicht gehört.»

«Was wetten wir? Henry Washington sagt, die Schwester hat Della fünfzehn Jahre nicht gesehen.»

«Ich dachte ja immer, Henry heiratet sie irgendwann.»

«Die alte Wachtel?»

«Na, Henry ist auch kein Küken mehr.»

«Aber auch kein alter Geier.»

«War der überhaupt mal verheiratet?»

«Nein.»

«Wieso nicht? Hat’s ihm wer abgehackt?»

«Er ist halt wählerisch.»

«Wählerisch ist der nicht. Siehst du hier vielleicht irgendwas, das zum Heiraten taugt?»

«Na ja … nein.»

«Gescheit ist der, weiter nichts. Solider Arbeiter mit ruhigem Wesen. Ich hoffe mal, das geht alles gut.»

«Wird es schon. Was nimmst du?»

«Fünf Dollar alle zwei Wochen.»

«Kommt dir sicher sehr zugute.»

«Das kannst du laut sagen.»

Das Gespräch erinnert an einen leicht verruchten Tanz: Laut trifft auf Laut, knickst, legt einen Shimmy aufs Parkett und zieht sich wieder zurück. Ein weiterer Laut kommt hinzu, wird aber vom nächsten übertrumpft: Die beiden umkreisen sich, halten inne. Manchmal beschreiben ihre Wörter hochfliegende Spiralen; dann wieder vollführen sie grelle Sprünge, und alles ist durchsetzt von warmpulsierendem Lachen – wie ein geleeweicher Herzschlag. Die Kanten und Kurven, die Stoßrichtung ihrer Gefühle sind Frieda und mir immer klar. Wir wissen nicht, können nicht wissen, was all ihre Worte bedeuten, wir sind ja erst neun und zehn. Also beobachten wir ihre Mienen, ihre Hände, ihre Füße und lauschen nach Wahrheit im Timbre.

Und als Mr. Henry an einem Samstagabend eintraf, rochen wir ihn. Er roch wunderbar. Nach Bäumen und Hautcreme mit Zitronenduft, nach Nu-Nile-Pomade und Sen-Sen-Pastillen.

Er lächelte viel, zeigte kleine, gleichmäßige Zähne mit einem freundlichen Spalt in der Mitte. Frieda und ich wurden ihm nicht vorgestellt – nur gezeigt. Etwa so: Hier ist das Bad, da steht der Kleiderschrank; das da sind meine Kinder, Frieda und Claudia, und Vorsicht mit dem Fenster hier, das geht nicht ganz auf.

Wir musterten ihn aus dem Augenwinkel, sagten nichts und rechneten auch nicht damit, dass er etwas sagen würde. Nur, dass er nickte, so, wie er es beim Kleiderschrank getan hatte, und damit unsere Anwesenheit zur Kenntnis nahm. Aber zu unserer Überraschung sprach er uns an.

«Na, hallo. Du bist bestimmt Greta Garbo, und du musst Ginger Rogers sein.»

Wir kicherten. Sogar unser Vater ließ ein verblüfftes Lächeln sehen.

«Wie wär’s mit einem Cent?» Er hielt uns ein glänzendes Geldstück hin. Frieda senkte den Kopf, ganz stumm vor Freude. Ich streckte die Hand danach aus. Da schnippte er mit Daumen und Zeigefinger, und die Münze verschwand. In unseren Schreck mischte sich Wonne. Wir filzten ihn regelrecht, schoben die Finger in seine Socken, schauten das Innenfutter seines Sakkos hinauf. Wenn Vorfreude samt Gewissheit Glück ergibt, dann waren wir glücklich. Und während wir gespannt darauf warteten, dass die Münze wieder auftauchte, wussten wir, dass wir auch Mama und Daddy Spaß machten. Daddy lächelte, und Mamas Blick wurde ganz weich, als sie verfolgten, wie unsere Hände über Mr. Henrys Körper wanderten.

Wir liebten ihn. Auch nach allem, was dann noch kam, war unsere Erinnerung an ihn kein bisschen bitter.

Sie schlief bei uns im Bett. Frieda außen, weil sie so mutig ist – ihr kommt gar nicht der Gedanke, dass «Etwas» unter dem Bett hervorkriechen und ihr die Finger abbeißen könnte, wenn sie im Schlaf die Hand raushängen lässt. Ich liege dicht an der Wand, weil mir dieser Gedanke durchaus kommt. Pecola musste also in der Mitte schlafen.

Zwei Tage vorher hatte Mama uns gesagt, dass ein «Fall» zu uns kommen würde – ein Mädchen, das sonst nirgends hinkonnte. Die Fürsorge hatte sie für ein paar Tage bei uns einquartiert, bis entschieden war, was sie weiter unternehmen wollten, oder bis sie, genauer gesagt, die Familie wieder zusammenführen konnten. Wir sollten nett zu ihr sein und uns nicht zanken. Mama wusste nicht, «was in die Leute gefahren ist», aber Breedlove, der alte Hund, hatte sein Haus abgefackelt und seiner Frau eins übergezogen, mit dem Erfolg, dass jetzt alle auf der Straße saßen.

Auf der Straße sitzen, das wussten wir, war im Leben am meisten zu fürchten. Die Drohung, auf der Straße zu sitzen, kam damals häufig zum Einsatz. Sie kappte jedes denkbare Übermaß. Wer zu viel aß, konnte irgendwann auf der Straße sitzen. Wer zu viel Kohle verbrauchte, konnte irgendwann auf der Straße sitzen. Die Leute spielten sich auf die Straße, tranken sich auf die Straße. Manchmal setzten auch Mütter ihre Söhne auf die Straße, und wenn das geschah, galt das ganze Mitgefühl dem Sohn, ganz gleich, was er angestellt hatte. Schließlich saß er auf der Straße, und sein eigen Fleisch und Blut hatte ihm das angetan. Vom Vermieter auf die Straße gesetzt zu werden ging noch an – ein Missgeschick, aber doch ein Aspekt des Lebens, den man nicht beeinflussen konnte, schließlich hat man keinen Einfluss auf das eigene Einkommen. Aber so nachlässig zu sein, sich selbst auf die Straße zu bringen, oder so herzlos, die eigene Verwandtschaft auf die Straße zu setzen – das war ein Verbrechen.

Vor die Tür gesetzt zu werden ist nicht dasselbe, wie auf die Straße gesetzt zu werden. Wer vor die Tür gesetzt wird, geht woanders hin; wer auf der Straße sitzt, kann nirgendwo mehr hin. Ein feiner und doch entscheidender Unterschied. Auf der Straße zu sitzen war ein Endpunkt, eine unwiderrufliche, physische Gegebenheit, die unsere metaphysische Verfasstheit bestimmte und ergänzte. Als Minderheit in Kaste wie Klasse bewegten wir uns ohnehin nur am äußersten Saum des Lebens, immer bemüht, unsere Schwächen zu bündeln und nicht herunterzufallen, oder vereinzelt bis in die wesentlicheren Falten des Kleides hinaufzuklettern. Trotzdem hatten wir gelernt, mit unserer Randexistenz zurechtzukommen – wahrscheinlich, weil sie so abstrakt blieb. Aber auf der Straße zu sitzen war in all seiner Konkretheit etwas anderes – etwa so wie der Unterschied zwischen dem Tod als Konzept und dem tatsächlichen Totsein. Totsein ändert sich nicht mehr, und auf der Straße sitzen ist von Dauer.

Das Wissen, dass man auf der Straße sitzen konnte, züchtete in uns den Hunger nach Eigentum heran, nach Besitz. Die feste Habe eines Stückchens Garten, einer Veranda, einer Weinlaube. Schwarze mit Eigentum widmeten alle Energie, alle Liebe ihrem Nest. Wie aufgescheuchte, verzweifelte Vögel dekorierten sie es fieberhaft, flatterten und flirrten um ihr hart erkämpftes Heim herum; sie waren den ganzen Sommer mit Einkochen, Einlegen und Einmachen beschäftigt, um die Regale und Schränke zu füllen, strichen, stocherten und stachen an jeder Ecke des Hauses herum. Und diese Häuser dräuten wie hochgezüchtete Sonnenblumen über den Unkrautreihen der Mietshäuser. Schwarze, die zur Miete wohnten, warfen verstohlene Blicke auf diese eigenen Gärten und Veranden und nahmen sich umso fester vor, sich «auch mal ein hübsches Häuschen zuzulegen». Vorläufig sparten und horteten sie, legten in ihren angemieteten Bruchbuden beiseite, was sie konnten, und freuten sich auf den Tag ihrer Eigentümerschaft.

Cholly Breedlove also, ein zur Miete wohnender Schwarzer, der die eigene Familie auf die Straße gesetzt hatte, beförderte sich damit aus aller menschlichen Anteilnahme heraus. Er war unter die Tiere gegangen; war nun wirklich ein alter Hund, eine Schlange, eine Schwarze Ratte. Mrs. Breedlove war bei der Frau untergekommen, für die sie arbeitete; der Sohn, Sammy, war bei irgendeiner anderen Familie, und Pecola sollte bei uns bleiben. Cholly selbst war im Gefängnis.

Sie kam mit nichts. Keine Papiertüte mit dem Wechselkleid, einem Nachthemd oder zwei halbwegs weißen Baumwollschlüpfern. Sie tauchte einfach auf, in Begleitung einer weißen Erwachsenen, und setzte sich.

Wir hatten es lustig in den paar Tagen, die Pecola bei uns war. Frieda und ich zankten uns nicht mehr ständig und konzentrierten uns ganz auf unseren Besuch, eifrig bemüht, ihr das Gefühl zu nehmen, sie säße auf der Straße.

Nachdem wir entdeckt hatten, dass sie nicht darauf aus war, über uns zu bestimmen, mochten wir sie auch. Sie lachte, wenn ich für sie herumalberte, und nahm mit Anstand und einem Lächeln die Essensgaben an, die meine Schwester ihr brachte.

«Magst du ein paar Graham-Kekse?»

«Mir egal.»

Frieda brachte ihr vier Graham-Kekse auf einem Teller und Milch in einer blauen Shirley-Temple-Tasse. Sie trank ewig an der Milch und betrachtete dabei verzückt das Abbild von Shirley Temples Grübchengesicht. Frieda und sie tauschten sich innig darüber aus, wie sü-hüß Shirley Temple doch war. Ich konnte in ihre Anhimmelei nicht einstimmen, weil ich Shirley nämlich nicht ausstehen konnte. Gar nicht, weil sie so süß war, sondern weil sie mit Bojangles tanzen durfte, der aber doch mein Freund war, mein Onkel, mein Daddy und seinen Softshoe-Step mit mir hätte tanzen, mit mir hätte kichern müssen. Stattdessen genoss und teilte er seine Tanzfreude mit einem von diesen kleinen weißen Mädchen, denen die Söckchen nie bis unter die Ferse rutschten. Also sagte ich nur: «Ich mag Jane Withers lieber.»

Sie sahen mich verdutzt an, kamen zu dem Schluss, dass ich nicht zu verstehen war, und schwärmten weiter von ihrer blöden, schieläugigen Shirley.

Ich war eben jünger als Frieda und Pecola und war noch nicht an dem Wendepunkt meiner seelischen Entwicklung angekommen, der mir erlauben würde, sie toll zu finden. Damals empfand ich nichts als reinen Hass. Davor aber hatte ich auf all die Shirley Temples dieser Welt etwas noch Eigentümlicheres, Erschreckenderes als Hass empfunden.

Angefangen hatte das mit Weihnachten und den Puppen, die wir geschenkt bekamen. Das großartige, besondere Geschenk, der Liebesbeweis schlechthin, war immer eine große Babypuppe mit blauen Augen. Aus dem Gurren der Erwachsenen schloss ich, dass diese Puppe für alles stand, was ich mir ihrer Meinung nach sehnlichst wünschte. Aber was sollte ich mit ihr anfangen? Tun, als wäre ich ihre Mutter? Ich interessierte mich nicht für Babys und auch nicht für die Aussicht, Mutter zu werden. Mich interessierten nur Menschen in meinem Alter und in meiner Größe, fürs Muttersein brachte ich keine Begeisterung auf. Muttersein stand für Altsein und andere weit entfernte Aussichten. Allerdings lernte ich schnell, was für ein Umgang mit der Puppe von mir erwartet wurde: Ich sollte sie wiegen, mir alle möglichen Geschichten mit ihr ausdenken, sie sogar mit ins Bett nehmen. Die Bilderbücher wimmelten von kleinen Mädchen, die ihre Puppen mit ins Bett nahmen. Meist waren das Raggedy-Ann-Puppen, aber die kamen für mich nicht infrage. Ich spürte körperliche Abscheu und heimliche Angst vor ihren runden, stumpfsinnigen Augen, dem Pfannkuchengesicht und den orangen Haarwürmern.