Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Del Nuevo Extremo

- Kategorie: Krimi

- Serie: Sherlock Holmes Obras Completas

- Sprache: Spanisch

"Ya sabe usted, Watson, que una de las maldiciones de una mente como la mía es que tengo que mirarlo todo desde el punto de vista de mi especialidad. Usted mira esas casas dispersas y se siente impresionado por su belleza. Yo las miro, y el único pensamiento que me viene a la cabeza es lo aisladas que están, y la impunidad con que puede cometerse un crimen en ellas. [...] Siempre me han producido un cierto horror. Tengo la convicción, Watson, basada en mi experiencia, de que las callejuelas más sórdidas y miserables de Londres no cuentan con un historial delictivo tan terrible como el de la sonriente y hermosa campiña inglesa".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 817

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

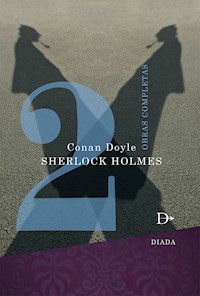

Obras completas

Sherlock Holmes 2

Doyle, Arthur Conan

Obras completas de Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; coordinado por Mónica Piacentini. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Díada, 2014.

v. 2, E-Book

ISBN 978-987-1427-37-6

ISBN Obra completa 978-987-1427-35-2

1. Narrativa Inglesa. I. Piacentini, Mónica, coord. II. Título

CDD 823

© versión y edición a cargo de Edgardo Lois

© 2014, Díada de Editorial Del Nuevo Extremo S.A.

A. J. Carranza 1852 (C1414COV) Buenos Aires Argentina

Tel/Fax: (54-11) 4773-3228

www.delnuevoextremo.com

ISBN de la Obra Completa:

ISBN del Volumen II: 978-987-1427-37-6

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor. Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Digitalización: Proyecto451

EL VALLE DEL TERROR

PRIMERA PARTE

LA TRAGEDIA DE BIRLSTONE

CAPÍTULO I

El aviso

—ESTOY tentado de pensar... –dije.

—Eso mismo haría yo –comentó con impaciencia Sherlock Holmes.

Me tengo por uno de los mortales con mayor dosis de paciencia, pero confieso que esa burlona interrupción me molestó.

—La verdad, Holmes, hay veces que usted resulta un poco fastidioso –le contesté con severidad.

Holmes se hallaba demasiado ensimismado en sus propios pensamientos para contestar de inmediato a mi recriminación. Con la cabeza apoyada en la mano y el desayuno intacto delante, miraba fijamente la hoja de papel que acababa de sacar del sobre que, de pronto, acercó a la luz y examinó con gran cuidado, tanto el exterior como la carterilla.

—La letra es de Porlock –dijo pensativo–. No me cabe duda de que es letra de Porlock, aunque sólo he tenido ocasión de verla un par de veces antes de ahora. Esta “y”, con su adornito en lo alto, es característicamente suya. Pero si la carta es de Porlock el asunto debe de ser de primerísima importancia.

Holmes hablaba consigo mismo, antes que dirigiéndose a mí, pero mi enfado se disipó en el interés que me provocaron sus palabras.

—Pero, ¿quién es Porlock? –le pregunté.

—Porlock, Watson, es el nom de plume, una simple señal de identificación, tras la cual se esconde una personalidad escurridiza y evasiva. En una carta anterior me anunciaba con franqueza que ese nombre no era suyo, y me desafiaba a dar con él entre los millones de habitantes que bullen en esta gran ciudad. Porlock no tiene importancia por sí mismo, sino por el hombre extraordinario con quien está en contacto. Recuerde el pez piloto con el tiburón, el chacal con el león; lo insignificante, en fin, que acompaña a lo formidable. No solamente formidable, Watson, sino también siniestro..., siniestro en el más alto grado. Ahí es donde cae dentro de mi jurisdicción. Me ha oído hablar del profesor Moriarty, ¿verdad?

—El célebre criminal, hombre de ciencia, tan famoso entre los delincuentes...

—No me avergüence, Watson –murmuró Holmes en tono de súplica.

—Iba a agregar «como desconocido del público».

—¡Buen golpe..., muy buen golpe! –exclamó Holmes–. Watson, usted está desarrollando una vena inesperada de humorismo astuto, de la que tengo que aprender a cuidarme. Pero llamar delincuente a Moriarty es, ante los ojos de la ley, cometer un acto de difamación, y eso es precisamente lo magnífico y asombroso de la situación. El más grande maquinador de todos los tiempos, el que organiza todas las maldades, el cerebro que rige los bajos fondos; una mente que habría sido capaz de forjar o de hacer fracasar el destino de las naciones. Eso es Moriarty. Pero él se halla tan a cubierto de las sospechas del público (tan inmune se encuentra a toda crítica), lleva de modo tan admirable su dirección y su enmascaramiento, que a usted podría arrastrarlo ante los tribunales por esas palabras que ha pronunciado, y llevarse su pensión correspondiente a un año, como bálsamo de su buena fama lastimera. ¿No es acaso el célebre autor de La dinámica de un asteroide..., libro que alcanzó alturas tan enrarecidas de la pura matemática, que no hubo en la prensa científica hombre capaz de ponerle “peros”? ¿Se puede vituperar a un hombre así? Un doctor difamador y un profesor difamado; tales serían los respectivos papeles de ustedes dos. Eso es ser un genio, Watson. Pero si yo escapo de otros personajes de menos altura, llegará con seguridad, tarde o temprano, nuestro día.

—¡Y ojalá que yo esté presente para verlo! –exclamé con devoción–. Pero de quien usted estaba hablando era de este individuo Porlock.

—¡Ah, sí! El tal Porlock es un eslabón de la cadena, que se halla a corta distancia del gran enlace. No se trata de un eslabón sólido, dicho sea entre nosotros. Hasta donde yo he podido tantear la cadena, es el único punto débil que la compone.

—Pero la resistencia de una cadena se mide por su eslabón más débil.

—Exactamente, mi querido Watson. De ahí la tremenda importancia de Porlock. Movido por una suerte de aspiraciones rudimentarias hacia lo justo y recto, y estimulado juiciosamente por algún billete de diez libras esterlinas, que le ha sido enviado por los caminos más disimulados, me ha proporcionado en un par de ocasiones ciertos informes que me han sido de utilidad: de la clase de utilidad más elevada, de la que se anticipa al crimen y lo evita, no de la que lo castiga. No me cabe duda de que si poseyésemos la clave, nos encontraríamos con que esta carta pertenece a esa clase que indico.

De nuevo Holmes alisó el papel sobre el plato, que aún estaba intacto. Me puse de pie y, estirándome por encima de mi amigo, me quedé contemplando la curiosa inscripción, que decía así:

534 C2 13 127 36 4 17 21 41

DOUGLAS 109 293 5 37 BIRLSTONE 26

BIRLSTONE 9 127 171

—¿Qué saca en limpio, Holmes?

—Se trata, evidentemente, de una tentativa para comunicarme informes reservados.

—¿Y para qué sirve un mensaje cifrado cuya clave no se tiene?

—En este caso, para nada.

—¿Por qué dice “en este caso”?

—Porque son muchos los escritos en clave que soy capaz de leer con la misma facilidad con que leo lo apócrifo en las columnas de anuncios. Recursos tan elementales sirven de distracción para la inteligencia, sin cansarla. Pero esto es distinto. Se ve claramente que hace referencia al texto de una página determinada de algún libro. Mientras no se me comunique cuál es esa página, estoy desarmado.

—Pero ¿por qué razón Douglas y Birlstone?

—También está claro que son palabras que no se encuentran en la página en cuestión.

—¿Por qué, pues, no ha indicado el libro?

—Querido Watson, su congénita agudeza y la astucia natural que constituyen el encanto de sus amigos, le impedirían sin duda alguna meter dentro del mismo sobre la clave y el mensaje cifrado. Si se extraviase, usted estaría perdido. En la otra forma, tendrían que ir ambos sobres a parar a malas manos para que se ocasione algún perjuicio. El segundo correo debiera haberse repartido ya, y será grande mi sorpresa si él no nos trae, o una carta con mayores explicaciones, o, lo que es más probable, el volumen a que estos números se refieren.

Los cálculos de Holmes se cumplieron con la aparición de nuestro botones, Billy, portador de la carta que estábamos esperando.

—La misma letra –dijo Holmes, al abrir el sobre–. Y ésta viene firmada –agregó con acento jubiloso al desdoblar la carta–. Vamos progresando, Watson.

Pero al recorrer el texto de la carta, frunció el ceño.

—Por mi vida, que es una gran desilusión. Me temo, Watson, que todas nuestras esperanzas queden reducidas a nada. Ojalá que no le haya sobrevenido ningún daño a este individuo Porlock. “Querido señor Holmes –dice–. No sigo adelante en este asunto. El peligro es demasiado grande. Él recela de mí. Estoy viendo que recela de mí. Se me presentó de una manera inesperada cuando ya tenía escrita la dirección en este sobre, con el propósito de enviarle la clave del mensaje cifrado. Conseguí taparlo. Si él lo hubiese visto, no quiero imaginar lo que me hubiese pasado. Pero leí en sus ojos el recelo. Haga el favor de quemar el mensaje cifrado, que de nada puede servirle ya. Fred Porlock.”

Holmes permaneció algunos momentos retorciendo la carta entre sus dedos y arrugando la frente, al mismo tiempo que tenía la vista clavada en el fuego. Por último, dijo:

—Después de todo, quizá no tengan realidad sus temores y se trate sólo de su conciencia culpable. Tal vez, reconociendo su propia traición, haya leído la acusación en los ojos del otro.

—Supongo que el otro será el profesor Moriarty.

—Ni más ni menos. Cuando alguno de los de esta cuadrilla habla de él, se puede sobrentender a quién se refiere. Para todos ellos existe un “él” preponderante.

—Pero ¿qué es lo que puede hacer?

—Amigo, esa es una pregunta de mucho alcance. Las posibilidades son infinitas cuando se tiene de adversario a uno de los primeros cerebros de Europa, respaldado por todos los poderes de las tinieblas. En todo caso, es evidente que el temor ha hecho perder la cabeza al amigo Porlock. Tenga la bondad de comparar la letra de la carta con la del sobre que, según nos dice, fue escrito antes de aquella visita de mal agüero. La de éste es clara y firme, la de aquélla es apenas legible.

—¿Y por qué la escribió? ¿Por qué no se limitó a dejar de lado el asunto?

—Porque temió que, de haber optado por esto último, yo hiciese algunas averiguaciones al respecto, ocasionándole posibles dificultades.

—Sin duda que es eso –dije, con el mensaje original en mi mano, inclinando sobre él mi frente ceñuda–. La verdad es que resulta exasperante hasta la locura pensar que pueda haber un secreto importante en esta hoja de papel, y que no hay facultad humana capaz de descifrarlo.

Sherlock Holmes había apartado de sí el desayuno intacto y había encendido su maloliente pipa, compañera de sus meditaciones más profundas. Se recostó en el respaldo y clavó su vista en el cielo raso, diciendo:

—Bueno, la verdad es que quizás existen algunos detalles que han escapado a su maquiavélica inteligencia. Estudiemos el problema a la luz de la pura razón. Este hombre hace referencia a un libro. Ese debe ser nuestro punto de partida.

—Un poco vago resulta.

—Veamos si conseguimos reducir el campo de posibilidades. Conforme concentro en él mi atención, lo veo menos impenetrable. ¿Qué indicaciones se nos dan acerca de ese libro?

—Ninguna.

—Bueno, bueno, seguramente que el asunto no se presenta tan desastroso. El mensaje cifrado empieza con una cantidad en números voluminosos, ¿no es cierto? Tomemos como hipótesis de trabajo el que ese quinientos treinta y cuatro es la página concreta a la que se refiere el mensaje cifrado. Tendremos entonces que se trata de un libro voluminoso, y ya con esto adelantamos algo. ¿Qué otras indicaciones tenemos acerca de la índole de este libro? El signo siguiente es C2. ¿Qué le sugiere?

—Capítulo segundo, desde luego.

—Es difícil, Watson. Compartirá conmigo que, una vez dado el número de la página, no hace falta dar el del capítulo. Y también que, si el capítulo segundo llega a la página quinientas treinta y cuatro, la extensión del primero habrá resultado intolerable.

—¡Columna! –exclamé.

—Magnífico, Watson. Esta mañana usted está relampagueante. Debe de significar columna, o yo estoy muy equivocado. Fíjese, pues, en que empezamos a representarnos un libro muy voluminoso, impreso a doble columna, de gran altura, ya que una de las palabras del documento está iniciada con el número doscientos noventa y tres. ¿Hemos llegado con esto a los límites de lo que puede proporcionarnos el razonamiento?

—Me temo que sí.

—No se hace usted justicia a sí mismo. Vamos, Watson, un detalle más. Venga otra onda cerebral. Si se hubiese tratado de un libro extraordinario, seguramente me lo habría enviado. En lugar de eso, y antes que sus planes se malograsen, tuvo el propósito de enviarme la clave en un sobre. Lo dice en su carta. Esto parece dar a entender que se trata de un libro que él creyó que no me resultaría difícil encontrar. En una palabra, Watson: que se trata de una obra muy corriente.

—Eso que usted dice suena a cosa verosímil.

—Hemos reducido, pues, el campo de nuestras investigaciones a un libro grande y voluminoso, impreso a dos columnas y de uso corriente.

—¡La Biblia! –exclamé con tono de triunfo.

—¡Bien, Watson, bien! Pero quizá no lo suficientemente bien. Aun en el caso de que yo diese por bueno el cumplido que eso supondría para mí, es difícil citar otro libro que sea menos probable que la Biblia para que lo tenga al alcance de su mano un asociado de Moriarty. Además, las ediciones de la Sagrada Escritura son tan numerosas, que difícilmente podía suponer la existencia de dos ejemplares con la misma compaginación. El libro del que aquí se trata tiene que ser de un solo tipo. Ese hombre tiene la certeza de que su página quinientos treinta y cuatro coincidirá exactamente con mi página quinientos treinta y cuatro.

—Son muy pocos los libros en que eso ocurre.

—Exactamente, y en eso estriba nuestra salvación. Nuestra búsqueda se ha estrechado hasta quedar reducida a ciertos libros de idéntico tipo, y que se supone que están en las manos de cualquiera.

—¡El Bradshaw!

—Existen varias dificultades, Watson. El vocabulario del Bradshaw es conciso y nervioso, pero limitado. Difícilmente se prestaría a que se seleccionasen de él palabras como para enviar mensajes de tipo general. Eliminaremos el Bradshaw. Por idéntica razón creo que es también inadmisible el diccionario. ¿Qué nos queda, pues?

— Un almanaque.

—¡Muy bien dicho, Watson! O mucho me equivoco, o usted ha dado en el clavo. ¡Un almanaque! Veamos qué razones pueden militar en favor del Almanaque Whitaker. Es de uso general. Tiene el número de páginas requerido. Está impreso a dos columnas. Si bien es cierto que en los comienzos de ese libro su vocabulario es limitado, adopta, si mal no recuerdo, hacia el final un estilo muy locuaz.

Holmes echó mano al volumen que estaba encima de su mesa.

—Aquí está la página quinientas treinta y cuatro, columna dos, que forma un macizo bloque de letras de imprenta, que trata, según veo, de las industrias y de los recursos de la India británica. Copie las palabras en un papel, Watson. La número trece es Mahratta. No es muy prometedora para empezar, me parece. La número ciento veintisiete es Gobierno, que tiene por lo menos algún sentido junto con la anterior, aunque ninguna relación con el profesor Moriarty y con nosotros. Vamos con otra. ¿Qué hace este Gobierno de Mahratta? ¡Malo! La palabra siguiente es cerdas. ¡Aquí morimos, mi querido Watson! Se acabó.

Holmes se expresaba en tono de broma, pero la contracción de sus cejas tupidas delataba desengaño e irritación. Yo permanecía sentado, mirando al fuego con un sentimiento de desamparo y desolación. El largo compás de silencio fue roto por una repentina exclamación de Holmes, quien se precipitó hacia un armario, del que salió con otro volumen de cubiertas amarillas en la mano.

—Sufrimos, Watson, el castigo de vivir demasiado al día –exclamó–. Nos adelantamos a nuestro tiempo y lo pagamos con el castigo corriente. Como estamos en el siete de enero, hemos buscado, como era lógico, en el nuevo almanaque. Es más que probable que Porlock tomó su mensaje del viejo. Nos lo habría dicho, si hubiese llegado a escribir la carta explicativa. Veamos ahora qué es lo que nos reserva la página quinientas treinta y cuatro. La palabra número trece es Un, que resulta más prometedora. El número ciento veintisiete es peligro... Un peligro... –los ojos de Holmes centelleaban de excitación, y sus dedos delgados y nerviosos temblaban mientras iba contando las palabras– puede. ¡Ajajá! ¡Magnífico! Escríbalo, Watson. “Un peligro puede... sobrevenir... muy... pronto... cierto...” Ahora viene la palabra “Douglas”..., “rico... provincias... vive... ahora... Birlstone... House... Birlstone... confidencias... es... apremiante.” ¡Ya lo tenemos, Watson! ¿Qué me dice ahora del puro razonar y de sus frutos? Si el verdulero vendiese coronas de laurel, mandaría a Billy a comprar una.

Yo no quitaba la vista del sorprendente mensaje que había garabateado en una hoja del folio sobre mis rodillas, a medida que Holmes lo iba descifrando.

—¡Qué manera más curiosa e imperfecta de dar a entender lo que quiere! –dije yo.

—Al contrario, lo ha hecho extraordinariamente bien –dijo Holmes–. Si usted sólo dispone de una columna para sacar de ella palabras con que expresar lo que se propone, es difícil que encuentre todas las que necesita. Tiene forzosamente que dejar algo a la inteligencía de su corresponsal. La finalidad está perfectamente clara. Alguna maldad se trama contra cierto señor Douglas, sea éste quien sea, que reside en tal sitio y que es un caballero rico de provincias. Ahí tenemos nuestro resultado, que podemos calificar de pequeño análisis muy hábil.

Holmes estaba poseído por el gozo sin egoísmo del verdadero artista en las obras que le salían perfectas, del mismo modo que se entristecía profundamente cuando quedaba debajo del alto nivel al que aspiraba. Aún seguía murmurando suavemente por su éxito, cuando Billy abrió de par en par la puerta, haciendo pasar al inspector McDonald, de Scotland Yard.

Esto ocurría a fines del decenio de los ochenta, cuando Alec McDonald tenía que andar aún mucho para alcanzar el prestigio nacional del que actualmente goza. Era un miembro joven, pero merecedor de confianza del detectivismo oficial, que se había distinguido en varios casos que le habían sido encomendados. Su figura alta y huesuda delataba fuerza física excepcional, mientras que su cráneo voluminoso y sus ojos hundidos y brillantes proclamaban, con no menor claridad, la viva inteligencia que se proyectaba desde el fondo de sus pobladas cejas. Era hombre callado y exacto, obstinado y con fuerte acento del norte de Escocia. Dos veces Holmes lo había ayudado en su carrera para conseguir el éxito, considerándose él mismo premiado con el gozo intelectual del problema. Por esta razón el escocés sentía un afecto y un respeto profundos hacia su colega aficionado, y se los demostraba con su franqueza en acudir a él en las dificultades. Los hombres mediocres no reconocen a nadie por encima de ellos, pero los de talento reconocen en seguida al hombre genial. McDonald tenía talento suficiente como profesional para comprender que no existía humillación alguna en buscar la ayuda de quien era ya una personalidad única en Europa, tanto por su talento como por su experiencia. Holmes no era hombre inclinado a la amistad, pero era tolerante con el grandulón escocés, y sonrió al verlo.

—Usted es pájaro madrugador, señor Mac –le dijo–. Le deseo suerte para atrapar a su gusano. Supongo que esto quiere decir que algo malo ha ocurrido.

—Si en vez de decir supongo, usted hubiera dicho espero, creo, señor Holmes, que habría andado más cerca de la verdad –contestó el inspector con una sonrisa comprensiva–. Bien, quizás un trago serviría para echar fuera el crudo frío de la mañana. No, fumar no, gracias. Tendré que seguir rápidamente mi camino, porque las primeras horas de un caso resultan preciosas, como nadie mejor que usted sabe. Pero..., pero...

El inspector se calló de pronto y clavó su vista, atónito, en una hoja de papel que había encima de la mesa. Era la misma en la que yo había garabateado el enigmático mensaje.

—¡Douglas! –tartamudeó–. ¡Birlstone! ¿Qué significa esto, Holmes? ¡Por mi vida, que esto es cosa de brujería! Por todo lo más sagrado, ¿de dónde sacó usted esos nombres?

—Es un mensaje cifrado que el doctor Watson y yo hemos tenido ocasión de solucionar. Pero ¿qué de malo les ocurre a esos nombres?

El inspector nos miró, primero a uno y luego al otro, con asombro desconcertado, y dijo:

—Nada más que esto: señor Douglas, de la casa solariega de Birlstone, ha sido horriblemente asesinado esta mañana.

CAPÍTULO II

Sherlock Holmes razona

ERA aquél uno de los momentos dramáticos para los que vivía mi amigo. Sería exagerar decir que aquella asombrosa noticia le produjo sorpresa dolorosa, ni siquiera agitación. Sin que en su singular temperamento entrase ni siquiera un matiz de crueldad, su largo vivir en un constante sobreestímulo había endurecido sin duda su sensibilidad. Pero si sus emociones estaban amortiguadas, sus percepciones intelectuales eran extraordinariamente activas. No aparecía en Holmes ni un vestigio del horror que a mí me había producido aquella concisa manifestación de McDonald, pero su rostro mostraba la tranquilidad e interesada compostura del químico que contempla cómo los cristales de una solución sobresaturada caen hasta el fondo.

—¡Es notable! ¡Es notable! –dijo.

—No parece que le cause sorpresa.

—Me interesa, Mac, pero no llega a sorprenderme. ¿Por qué habría de sorprenderme? Recibo una comunicación anónima de una procedencia que me consta que es importante, previniéndome del peligro que amenaza a determinada persona. Una hora después me entero de que ese peligro se ha convertido en realidad y que esa persona ha muerto. Me interesa, pero como usted ve, no me sorprende.

Holmes explicó en breves frases al inspector todo lo referente a la carta y al mensaje cifrado. McDonald lo escuchaba con la barbilla apoyada en las manos y con sus grandes cejas rubias apretadas en amarilla maraña.

—Yo me marchaba esta mañana a Birlstone –dijo–, y había venido para preguntarle si tenían inconveniente en acompañarme, usted y su amigo. Pero, por lo que usted me dice, quizá trabajemos con mayor utilidad en Londres.

—No lo creo –dijo Holmes.

—¡Al diablo con todo, Holmes! –exclamó el inspector–. Dentro de un par de días los periódicos vendrán llenos de relatos del misterio de Birlstone; pero ¿dónde está el misterio, si hay en Londres una persona que anunció el crimen antes de que ocurriese? Sólo tenemos que atrapar a ese hombre y lo demás vendrá por sí mismo.

—Sin duda, Mac; pero ¿de qué manera se propone usted capturar al hombre llamado Porlock?

McDonald examinó la carta que Holmes le había entregado.

—Echada al correo en Camberwell; con eso no adelantamos mucho. Dice usted que se trata de un nombre supuesto. Tampoco es gran cosa como punto de arranque. ¿No dijo que le había enviado dinero?

—En dos ocasiones.

—¿De qué manera?

—En cartas dirigidas a la oficina de Correos de Camberwell.

—¿Se tomó alguna vez la molestia de ver quién las retiraba?

—No.

El inspector pareció sorprendido y algo molesto.

—¿Por qué no?

—Porque yo siempre soy leal a mi palabra. La primera vez que me escribió, le prometí que no intentaría seguirle la pista.

—¿Cree que hay alguien detrás de él?

—Sé que hay alguien.

—¿Quizás ese profesor del que lo he oído hablar?

—Exactamente.

El inspector McDonald sonrió y parpadeó al volverse a mirar hacia mi lado.

—No le ocultaré, Holmes, que en el DIC1 opinamos que usted exagera con el profesor. Yo mismo hice algunas pesquisas sobre este asunto. Parece que se trata de un hombre por demás respetable, docto y de talento.

—Me felicito de que haya llegado hasta el punto de reconocer el talento del profesor Moriarty.

—No tuve más remedio. Después de escuchar los comentarios que usted me hizo, me creí en el deber de ir a visitarlo. Charlamos un rato de eclipses (sin que yo me explicase cómo la conversación se desvió por ese camino) y él sacó una linterna de foco y una esfera y me lo aclaró todo en un minuto. Me prestó un libro, pero no tengo inconveniente en declarar que lo encontré algo por encima de mi capacidad, a pesar de que he recibido una buena educación en Aberdeen. Ese hombre habría podido ser un estupendo ministro, con su rostro enjuto, sus cabellos grises y su solemnidad al hablar. Al despedirnos, me puso la mano sobre el hombro, igual que un padre que bendice a su hijo antes que éste salga a vivir entre el mundo frío y cruel.

Holmes tartamudeó de risa y se frotó las manos, diciendo:

—Estupendo. Estupendo. Dígame, amigo McDonald: esa entrevista tan grata y conmovedora, ¿tuvo lugar en el estudio del profesor?

—Así es.

—Hermosa habitación, ¿verdad?

—Hermosísima, hermosísima de veras, Holmes.

—¿Usted estuvo sentado delante de su mesa escritorio?

—Precisamente.

—¿A usted le daba el sol en los ojos y él permanecía con la cara a la sombra?

—Bueno, cuando la entrevista se celebró ya había oscurecido, pero recuerdo que la luz de la lámpara se proyectaba sobre mi cara.

—Naturalmente. ¿Y usted no se fijó en un cuadro colocado por encima de la cabeza del profesor?

—No son muchas las cosas que se me escapan, Holmes. Quizá lo haya aprendido de usted. Sí, vi el cuadro, que representaba a una mujer joven con la cabeza apoyada en las manos, mirando de soslayo.

—Es un cuadro pintado por Jean Baptiste Greuze.

El inspector se esforzó por parecer interesado en el valor de la pintura.

—Jean Baptiste Greuze –prosiguió Holmes, juntando las yemas de los dedos y apoyándose en el respaldo de su asiento– es un artista francés que floreció entre los años mil setecientos cincuenta a mil ochocientos. Me refiero, como es natural, a los años en que desarrolló sus actividades de artista. La crítica moderna ha ratificado hasta con exceso la elevada opinión que de él tuvieron sus contemporáneos.

La mirada del inspector McDonald pareció ensimismarse, y dijo:

—¿No haríamos mejor en...?

—Lo estamos haciendo –lo interrumpió Holmes–. Todo esto que hablo tiene una relación directa y vital con lo que usted ha llamado “el misterio de Birlstone”. A decir verdad, y en cierto sentido, podría decirse que es el centro exacto de ese misterio.

McDonald sonrió débilmente, y me dirigió una mirada suplicante.

—Holmes, sus pensamientos se mueven con rapidez un poco excesiva para mí. Deja afuera uno o dos eslabones, y yo no puedo saltar ese boquete. ¿Qué relación puede existir en todo el ancho mundo entre aquel pintor ya fallecido y este asunto de Birlstone?

—Todos los conocimientos le son útiles al detective –contestó Holmes–. Hasta el detalle insignificante de que en mil ochocientos sesenta y cinco se pagó una suma no inferior a cuatro mil libras por un cuadro de Greuze, titulado La jeune fille á l’agneau, en la subasta de Portalis; hasta ese detalle, digo, puede servir de punto de arranque en su imaginación para todo un cortejo de reflexiones.

Fue evidente que sirvió, porque el inspector pareció honradamente interesado.

—Pudiera recordarle que el sueldo del profesor puede comprobarse recurriendo a varios libros seguros de consulta. Es de setecientas libras al año.

—¿Cómo entonces pudo comprar...?

—Efectivamente, ¿cómo?

—¡Sí que es cosa notable! –exclamó el inspector, pensativo–. Siga hablando, Holmes. Le estoy tomando el gusto. Está muy bien.

Holmes sonrió. Cualquier elogio sincero era recibido por él con profundo agrado, rasgo característico del artista genuino.

—¿Qué me dice de Birlstone? –preguntó.

—Aún nos queda tiempo –dijo el inspector, consultando su reloj–. Tengo un coche esperando en la puerta y no invertiremos más de veinte minutos hasta la estación Victoria, pero, a propósito de ese cuadro, yo creo haberle oído decir, Holmes, que usted no había hablado nunca con el profesor Moriarty.

—Y es cierto.

—¿Cómo, pues, reconoce usted sus habitaciones?

—Eso es asunto distinto. Tres veces estuve en ellas; en dos ocasiones me quedé esperándolo con distintos pretextos, y me marché antes de que él llegase. Una de las veces...; pero esto no debería contarlo a un detective oficial. Fue durante mi última visita cuando me tomé la libertad de registrar sus papeles, con sorprendentes resultados.

—¿Descubrió usted alguna cosa comprometedora?

—Nada en absoluto. Eso fue lo que me dejó atónito. Sin embargo, ahora ya conoce usted ese detalle del cuadro. Demuestra que es hombre muy rico. ¿Cómo adquirió su riqueza? Es soltero. Tiene un hermano más joven, que es jefe de estación en el oeste de Inglaterra. Su cátedra le produce setecientas libras al año. Y posee un Greuze.

—¿Qué hay con eso?

—Salta a la vista.

—¿Usted quiere decir, verdad, que tiene grandes ingresos, y que éstos no pueden ser de procedencia legal?

—Exactamente. Eso sin contar con que tengo otras razones para pensarlo, docenas de tenues hilos que conducen de una manera vaga hacia el centro de la tela de araña en la que acecha el venenoso animal; si he traído a cuento lo de Greuze, ha sido para situarle el tema dentro del alcance de su propia visión.

—Muy bien, Holmes: reconozco que eso que dice resulta interesante. Más que interesante, asombroso. Pero veamos si puede usted concretar un poco más el asunto. ¿Falsificador de dinero, estafador, ladrón de casas? ¿De dónde procede ese dinero?

—¿No ha leído usted nada referente a Jonathan Wild?

—El nombre me suena. Algún personaje de novela, ¿verdad? A mí me interesan poco los detectives de las novelas. Son hombres que hacen las cosas sin permitir que uno vea cómo se arreglan para hacerlas. Eso es inspiración, no cosa profesional.

—Jonathan Wild no era detective y tampoco es personaje de novela. Era un consumado criminal que vivió en el siglo pasado, allá por mil setecientos cincuenta.

—No me sirve entonces. Yo soy hombre de sentido práctico.

—Mac, la cosa más práctica que usted podría hacer en toda su vida sería encerrarse por espacio de tres meses para leer durante doce horas al día los anales del crimen. Todas las cosas se producen en ciclos, hasta el profesor Moriarty. Jonathan Wild era la fuerza oculta de los criminales de Londres, a los que les vendía su talento y su organización, cobrándose una comisión del quince por ciento. La vieja rueda gira y vuelve a aparecer en alto el mismo radio. Todo ha sido hecho antes y todo se repetirá después. Voy a decirle una o dos cosas acerca de Moriarty que quizá le interesen.

—Con seguridad que sí.

—Da la casualidad de que yo conozco el primer eslabón de la cadena; una cadena en uno de cuyos extremos se encuentra este Napoleón desperdiciado, mientras que en el otro nos encontramos con un centenar de luchadores desconectados, carteristas, chantajistas, fulleros y demás, que abarcan toda la gama del crimen. El jefe de estado mayor es el coronel Sebastián Morán, tan aislado, bien defendido e inaccesible para la justicia como el propio profesor. ¿Cuánto cree usted que éste le paga?

—Me gustaría saberlo.

—Seis mil al año. Con ello lo recompensa por su cerebro, ¿me comprende? Es el principio de negocios de los norteamericanos. Me enteré de ese detalle por pura casualidad. Cobra más que el primer ministro. Eso le dará a usted una idea de las ganancias que tiene Moriarty y de la escala en que opera. Otro detalle. No hace mucho me propuse seguir la pista a algunos de los cheques de Moriarty; todos ellos, cheques inocentes, con los que paga las facturas de su casa. Habían sido girados contra seis bancos diferentes, ¿esto no le produce ninguna impresión?

—Es curioso, desde luego. Pero ¿qué consecuencias podría tener?

—Que él no quiere que se hable de su riqueza. No debe existir nadie que sepa el total de lo que posee. No me cabe duda de que tiene abiertas por lo menos una veintena de cuentas bancarias, con el grueso de su fortuna colocado en el extranjero, muy posiblemente en el Deutsche Bank o en el Crédit Lyonnais. Por si usted dispone alguna vez de uno o dos años libres, le recomiendo que los dedique al estudio del profesor Moriarty.

A medida que avanzaba la conversación, el inspector McDonald se iba interesando cada vez más por el tema, hasta el punto de quedar absorbido en él. Pero su inteligencia práctica de escocés lo hizo retroceder de golpe al problema que tenía entre manos.

—En todo caso, puede esperar –dijo–. Nos ha sacado de nuestro camino con sus interesantes anécdotas, Holmes. Lo que tiene verdadera importancia en este momento es que el profesor tiene alguna relación con el crimen de ahora, lo que se deduce del aviso que usted recibió del tal Porlock. ¿Podemos pasar de ahí a nuestras necesidades prácticas actuales?

—Podemos formarnos alguna idea acerca de los móviles del crimen. Juzgando por sus primeras observaciones, deduzco que se trata de un crimen inexplicable, o por lo menos, inexplicado. Pues bien: dando por supuesto que la fuente de la que procede el crimen es la que sospechamos, los móviles pueden ser dos. Le diré para empezar que Moriarty gobierna a su gente con vara de hierro. La disciplina que impone es tremenda. Su código sólo admite un castigo: la muerte. Pues bien; podemos suponer que este hombre asesinado (este Douglas, cuya muerte inminente era conocida por uno de los subordinados del archicriminal) haya traicionado al jefe de un modo u otro. Se determinó el castigo de tal forma que llegase a conocimiento de todos, aunque sólo fuese para inspirarles el miedo a morir.

—Bien: ya tenemos ahí una de las dos sugerencias, Holmes.

—La otra es que se trata de un crimen organizado por Moriarty, como uno de tantos a los que lo obliga su negocio. ¿Hubo robo?

—Que yo sepa, no.

—Si lo ha habido, ello hablaría en contra de la primera hipótesis y en favor de la segunda. Pudo Moriarty prepararlo con la promesa de un tanto por ciento en el producto del negocio, o quizá le abonaron una suma concreta por llevarlo a cabo. Ambas cosas son posibles. Pero sea la que sea, o aunque se trate de otra combinación distinta, es en Birlstone donde debemos buscar la solución. Conozco demasiado bien a mi hombre para suponer que ha dejado aquí pista alguna que pueda llevarnos directamente hasta él.

—Entonces, a Birlstone debemos ir –exclamó McDonald, saltando de su silla–. ¡Será posible, que es más tarde de lo que yo creí! Caballeros, sólo puedo darles cinco minutos para prepararse.

—Para nosotros resulta suficiente –dijo Holmes, poniéndose de pie rápidamente y cambiando el batín por la chaqueta–. Mac, ya le pediré durante el trayecto que tenga la amabilidad de contármelo todo.

Aquel todo resultó un casi nada desilusionador, aunque fue suficiente para darnos la seguridad de que el caso que teníamos ante nosotros era digno de la más atenta investigación del especialista. A medida que escuchaba los escasos, pero extraordinarios detalles, Holmes se frotaba las manos y la expresión de su rostro se iba iluminando. Dejábamos a nuestras espaldas una larga serie de semanas estériles, y se presentaba aquí, por fin, un objetivo adecuado para aquellas dotes extraordinarias que, como toda facultad especial, resultan molestas para su poseedor cuando no las ejercita. La inacción desafilaba y ponía herrumbroso aquel cerebro, fino como navaja de afeitar. Cuando escuchaba el toque de llamada al trabajo, los ojos de Sherlock Holmes brillaban, sus mejillas adquirían un color más vivo y sus facciones se encendían con una luz interior. Inclinado hacia adelante dentro del coche, Holmes escuchaba con gran ahínco el esbozo que hacía McDonald del problema que nos esperaba en Sussex. El inspector había adquirido sus informes, según nos dijo, de un relato escrito que le llegó por el tren de la noche, que entra en Londres a primera hora de la mañana. White Mason, el funcionario local, era amigo personal de McDonald, quien por eso fue informado con mucha mayor rapidez de lo que es corriente en Scotland Yard cuando se solicita su ayuda desde las provincias. Por regla general, el rastro de la pista ya está muy frío para cuando se lanza por ella al especialista londinense.

“Querido inspector McDonald –decía la carta que él nos leyó–, en sobre aparte va la petición oficial de sus servicios. Esta carta es para que la lea usted solo. Telegrafíeme en qué tren de la mañana puede venir a Birlstone, y yo saldré a recibirlo o enviaré a otra persona, si mis ocupaciones me lo impiden. Este caso será sonado. No pierda un momento en entrar en acción. Si le es posible conseguir que lo acompañe el señor Holmes, hágalo, porque se encontrará con algo que parece hecho a la medida de sus gustos. Si en medio de todo no nos encontrásemos con un hombre muerto, se diría que todo se dispuso calculando producir un efecto teatral. ¡Palabra que será un caso sonado!”

—Por lo que veo, su amigo no es ningún tonto –dijo Holmes.

—No, señor; si yo sirvo para juzgar a los hombres, White Mason es uno muy despierto.

—¿Tiene usted algo más que contarnos?

—Únicamente que él nos dará todos los detalles cuando salga a recibirnos.

—Pero bueno; ahí no habla del señor Douglas ni de que había sido horriblemente asesinado.

—Todo eso venía en el informe oficial que acompañaba a la carta. Tampoco lo calificaba de “horrible”. En el léxico oficial no está aceptada semejante palabra. Mencionaba el nombre de John Douglas y decía que había sido herido en la cabeza por el disparo de una escopeta. Detallaba también la hora en que se dio la alarma, que fue muy cerca de la medianoche pasada. Decía que se había cometido sin duda un asesinato, pero que no se había realizado ninguna detención, y que el caso ofrecía circunstancias extraordinarias y que acusaban gran perplejidad. Eso es todo lo que ahora sabemos, Holmes.

—Pues, entonces, Mac, dejaremos ahí las cosas, si usted me lo permite. La tentación de formar hipótesis prematuras, partiendo de datos insuficientes, es el veneno de nuestra profesión. Hasta ahora sólo dos cosas tengo por ciertas: que hay en Londres un gran cerebro y que hay en Sussex un hombre muerto. Lo que ahora vamos a tratar de establecer es la cadena que une estas dos realidades.

CAPÍTULO III

La tragedia de Birlstone

VOY a pedir ahora permiso para poner a un lado por un momento mi propia e insignificante persona, a fin de descubrir los acontecimientos que ocurrieron antes de que nosotros llegásemos a su escenario. Lo haré a la luz de datos que nos llegaron con posterioridad. Únicamente de esta manera conseguiré que el lector se forme una idea cabal de las personas que en ellos intervinieron y del extraño marco dentro del cual se encuadró su destino.

La aldea de Birlstone está formada por una agrupación, pequeña y muy antigua, de casitas construidas, en parte, con madera y que están situadas junto a la frontera norte del condado de Sussex. La aldea permaneció durante siglos sin modificación alguna, pero su aspecto pintoresco y su situación han atraído en los últimos años a cierto número de residentes ricos, cuyos chalés asoman por entre los bosques de los alrededores. Suele calificarse a estos bosques de borde extremo de “la gran selva de Wald”, que se va relajando poco a poco hasta que llega a las tierras bajas y calizas del norte. Para atender a las necesidades de la creciente población, han surgido algunas pequeñas tiendas, todo lo cual parece dar a entender que Birlstone puede llegar pronto a transformarse de aldea antigua en población moderna. Constituye el punto central de una extensa región campesina, ya que Tumbridge Wells, la más cercana población de importancia, se halla a veinte o veintidós kilómetros hacia el este, pasados ya los límites del condado de Kent.

A cosa de un kilómetro de la población y en el centro de un antiguo parque, célebre por sus hayas corpulentas, se alza la antigua casa señorial de Birlstone. Una parte de este venerable edificio data de los tiempos de la primera cruzada, época en la que Hugo de Capus levantó una fortaleza en el centro de las posesiones que le habían sido otorgadas por el Rey Rojo. Esa fortaleza fue destruida por el fuego en 1543; algunas de sus piedras angulares ennegrecidas por el humo fueron empleadas cuando, en la época jacobea, se levantó una casa de campo construida con ladrillos, sobre las ruinas del castillo feudal. La casa solariega, con sus múltiples tejadillos triangulares y sus ventanas pequeñas y de paneles en forma de diamante, seguía estando, más o menos, tal cual la dejó el constructor en las primeras décadas del siglo XVII. De los dobles fosos que habían servido de defensa a su predecesor más guerrero, el exterior llegó a taparse, para desempeñar la humilde función de huerto. Aún subsistía el interior, que rodeaba toda la casa con una anchura de doce metros, aunque ahora sólo tenía una profundidad muy escasa. Un arroyo pequeño alimentaba el foso y después proseguía su curso; por eso aquella capa de agua, aunque turbia, no ofrecía nunca el aspecto de una ciénaga ni resultaba perjudicial para la salud. Las ventanas de la planta baja distaban menos de treinta centímetros de la superficie del agua. La única vía de acceso a la casa era un puente levadizo, cuyas cadenas y cabrestantes llevaban muchísimo tiempo rotos y podridos por la herrumbre. Sin embargo, los últimos habitantes de la casa solariega, dando pruebas de una energía elocuente, lo arreglaron; en consecuencia, no sólo era posible en la actualidad utilizar el puente levadizo, sino que, en realidad, era levantado todas las tardes y bajado todas las mañanas. De esta manera, resucitando las costumbres de los viejos tiempos feudales, la casa señorial quedaba por la noche convertida en una isla. Este hecho ejerció influencia muy directa en el misterio que muy pronto habría de atraer la atención de toda Inglaterra.

La casa llevaba varios años deshabitada, amenazando convertirse poco a poco en una ruina pintoresca, cuando los Douglas tomaron posesión de ella. La familia Douglas se componía únicamente de dos individuos, a saber: John Douglas y su esposa. El marido era un hombre extraordinario, tanto por su aspecto físico como por su carácter: andaría por los cincuenta años de edad, su cara era arrugada y de fuertes mandíbulas, con bigote canoso, ojos grises, sumamente penetrantes, y el cuerpo seco y vigoroso, que no había perdido nada de su energía y actividad juveniles. Se mostraba con todos acogedor y simpático, aunque era algo extravagante en sus maneras. Producía la impresión de que su vida hubiese transcurrido en capas sociales de horizontes mucho más bajos que el de la sociedad provinciana de Sussex. Sin embargo, aunque sus convecinos, gente más culta, lo miraban con cierta curiosidad y reserva, no tardó en adquirir gran popularidad entre la gente de la aldea, porque se suscribía con generosas cantidades a todos los proyectos locales y porque nunca faltaba a los conciertos para fumadores, y a otras fiestas sociales en las que siempre se mostraba dispuesto a complacer a la concurrencia con alguna canción excelente, pues poseía una bien timbrada voz de tenor. Parecía disponer de dinero en abundancia, y se decía que lo había ganado en los campos de oro de California, siendo evidente, a juzgar por lo que él decía y por las palabras de su esposa, que habían pasado una parte de su vida en Norteamérica. La buena impresión que había producido con su generosidad y con sus maneras democráticas aumentó con la fama que no tardó en adquirir de que era hombre que despreciaba el peligro. A pesar de ser mal jinete, acudía a todos los concursos, dándose los más asombrosos porrazos para no ceder en su resolución de mantenerse a la altura del mejor. También durante un incendio en el edificio de la vicaría se distinguió por la temeridad con que entró una y otra vez en el lugar en llamas, con objeto de poner a salvo las cosas de valor, cuando ya la brigada local de bomberos había renunciado a ello por imposible. Así fue como John Douglas, habitante de la casa solariega, se hizo célebre en menos de cinco años en Birlstone.

También su esposa se hizo popular entre quienes la trataban, aunque, de acuerdo con las costumbres de Inglaterra, eran pocos, y sus visitas muy espaciadas, los que trataban a una familia forastera que se había establecido en el condado sin pretensiones de ninguna clase. Esto a ella importaba poco, porque era mujer de temperamento retirado y, según todas las apariencias, vivía completamente entregada al cuidado de su esposo y al cumplimiento de sus obligaciones domésticas. Se sabía que era una dama inglesa que había conocido en Londres al señor Douglas cuando él ya era viudo. Era hermosa, alta, morena, esbelta, unos veinte años más joven que su esposo, aunque esta diferencia no parecía ser obstáculo para la felicidad de su vida en familia. Sin embargo, las personas que más los trataban se fijaban a veces en que no parecía existir entre ellos una confianza plena, ya que, o bien la esposa se mostraba muy reservada acerca de la vida anterior de su esposo, o, lo que parecía más probable, la conocía de manera imperfecta. También habían observado y comentado, algunas personas atentas a todo, que había ocasiones en que la señora Douglas parecía algo nerviosa, y que mostraba gran desasosiego siempre que su marido ausente retrasaba por la noche el regreso a casa. Esta debilidad de la dueña de la casa solariega no pasó inadvertida en una tranquila región campesina donde toda cháchara es bien acogida; y cuando tuvieron lugar sucesos con los que ese desasosiego adquirió sentido muy elocuente, el hecho tomó caracteres todavía de mayor relieve en la memoria de las gentes.

Existía también otro individuo, que residía bajo aquel techo de manera tan sólo intermitente, es cierto, pero cuya presencia en el momento en que ocurrieron los extraños sucesos que ahora voy a narrar atrajo con gran relieve la atención del público sobre su nombre. Ese individuo era Cecil James Barker, de Hales Lodge, Hampstead. Su figura alta y desgarbada era familiar en la calle principal de la aldea de Birlstone, porque se trataba de una visita frecuente y cordial de la casa solariega. Su presencia adquiría mayor relieve por tratarse de la única persona cuya amistad databa de la época anterior de la vida del señor Douglas, siendo, además, la única de cuantas habían aparecido en éste, su nuevo ambiente de Inglaterra. Barker era, sin duda alguna, inglés, pero se deducía de sus palabras que donde conoció a Douglas fue en Norteamérica, y que allí vivieron en términos de la mayor intimidad. Parecía un hombre de considerables riquezas y llevaba fama de soltero. Era bastante más joven que Douglas; tendría quizá cuarenta y cinco años y era alto, tieso, de gran anchura de pecho, cara completamente afeitada, de luchador profesional, cejas pobladas, fuertes y negras, y un par de ojos negros dominadores, capaces de abrirle camino por entre una multitud hostil, aun sin recurrir al empleo de sus muy eficaces manos. No montaba a caballo ni era tirador, pero se pasaba los días vagabundeando por la vieja aldea con la pipa en la boca, o paseándose en coche con su anfitrión (y, cuando éste se hallaba ausente, con su señora) por los campos de aquella hermosa región. “Es un caballero espléndido y muy llano”, decía Ames, el despensero. “Pero ¡por mi vida!, que no me agradaría ser yo quien se le atravesase en su camino”. Su trato con Douglas era cordial e íntimo y no era menos amistoso el que mantenía con la señora. Esta amistad pareció irritar en más de una ocasión al marido, de manera que incluso la servidumbre se dio cuenta de aquella molestia de su amo. Así era la tercera persona que compartía la vida de la familia cuando ocurrió la catástrofe. Por lo que tiene que ver con los demás habitantes del viejo edificio, bastará entresacar de la numerosa servidumbre al relamido, respetable y capaz Ames, y a la señora Allen, mujer saludable y simpática, que aliviaba a la señora de algunas de sus preocupaciones caseras. Los otros seis criados de la casa no guardaban relación alguna con los acontecimientos ocurridos en la noche seis de enero.

La primera alarma llegó a las once y cuarenta y cinco minutos a la pequeña comisaría local, que estaba a cargo del sargento Wilson, del cuerpo de guardias del condado de Sussex. Cecil Barker, presa de gran excitación, había llegado corriendo a la puerta, haciendo sonar furiosamente la campanilla de llamada. En la casa solariega había ocurrido una terrible tragedia, y el señor John Douglas había sido asesinado. Eso fue lo sustancial de su mensaje jadeante. Regresó dicho señor a toda prisa a la casa, y el sargento de policía llegó tras él a los pocos minutos al escenario del crimen, después de haber adoptado rápidas medidas para avisar a las autoridades del condado de que algo grave ocurría. Llegó un poco después de las doce de la noche.

El sargento encontró el puente levadizo bajado, las ventanas iluminadas y a todos los habitantes de la casa en un estado de confusión y alarma desatinados. Los criados, con los rostros ávidos, se apretujaban en el vestíbulo, mientras que el aterrado despensero se retorcía las manos en el umbral de la puerta. Únicamente Cecil Barker parecía ejercer el control de sí mismo y de sus emociones. Abrió la puerta más próxima a la entrada e indicó al sargento que lo siguiese. En ese instante llegó el doctor Wood, médico general del pueblo y hombre activo y capaz. Los tres hombres penetraron juntos en la habitación siniestra, y el horrorizado despensero fue tras ellos y cerró la puerta, a fin de que las mujeres de la servidumbre no viesen la terrible escena.

El cadáver se hallaba tendido de espaldas en el centro de la habitación, con los miembros extendidos. No llevaba otra ropa sobre la de noche que un batín de color rosa. Tenía puestas zapatillas de fieltro sobre los pies desnudos. El doctor se arrodilló a su lado, y agarrando la lámpara portátil que estaba encima de la mesa, la bajó para proyectar la luz sobre el cadáver. Bastó una ojeada para hacerle comprender al médico que estaba allí de más. Las heridas eran espantosas. Atravesada sobre su pecho había un arma extraña, a saber: una escopeta con el cañón aserrado a treinta centímetros de los gatillos. Era evidente que había sido disparada a bocajarro sobre la cara del muerto, lo que casi despedazó la cabeza. Los gatillos estaban unidos por un alambre, para que la descarga de los cañones fuese simultánea y de efectos más devastadores.

El policía del condado se sentía abatido y desconcertado por la responsabilidad tremenda que de pronto había caído sobre él.

—No se tocará nada hasta que lleguen mis superiores –dijo, murmurando, con la vista horrorizada, fija en la espantosa cabeza.

—Nada se ha tocado hasta ahora –le dijo Cecil Barker–. Respondo por ello. Las cosas están exactamente tal y como yo las encontré.

—¿Cuándo ocurrió?

El sargento había sacado su cuaderno de notas.

—Eran exactamente las once y media. Yo no había empezado todavía a desvestirme, y estaba junto al fuego en mi dormitorio cuando oí el disparo. No fue muy estrepitoso, sino mas bien ahogado. Bajé corriendo. Creo que no tardé ni treinta segundos en entrar en el cuarto.

—¿Estaba la puerta abierta?

—Así la encontré. El pobre Douglas yacía tal y como usted lo está viendo. Encima de la mesa ardía la vela de su palmatoria. Fui yo quien minutos después encendió la lámpara.

—¿No vio a nadie?

—No. Oí que la señora Douglas venía escaleras abajo detrás de mí, y salí corriendo para impedir que viese el tremendo espectáculo. Acudió la señora Allen, ama de llaves, y se la llevó. También llegó Ames, y los dos corrimos de nuevo a la habitación.

—He oído decir que el puente levadizo permanece levantado durante la noche.

—Y lo estaba, hasta que yo lo bajé.

—¿Cómo pudo entonces huir el asesino? Eso es totalmente imposible. Por consiguiente, el señor Douglas se hirió a sí mismo.

—Ese fue nuestro primer pensamiento. Pero vea esto –Barker descorrió la cortina, y entonces se vio que la ventana de paneles en forma de diamantes se hallaba abierta de par en par–. ¡Y vea esto! –acercó la lámpara portátil y alumbró una mancha de sangre que parecía tener la forma de la suela de una bota, sobre el marco de madera de la ventana–. Alguien puso aquí el pie para poder salir.

—¿Quiere usted decirme que alguien saltó y después vadeó el foso?

—Eso mismo.

—Pues entonces, si usted se encontraba aquí a los treinta segundos de cometido el crimen, el criminal tenía que encontrarse aún en el agua.

—No me cabe la menor duda. ¡Quisiera Dios que me hubiese precipitado hacia la ventana! Pero la cortina la ocultaba, como puede usted ver, y no se me ocurrió semejante idea. Oí después los pasos de la señora Douglas, y yo no podía dejar que entrase aquí. Habría sido demasiado horrible.

—¡Ya lo creo que es horrible! –dijo el doctor, contemplando la cabeza destrozada y las terribles señales que tenía impresas–. Desde el choque ferroviario de Birlstone, no he visto heridas tan atroces.

—Pero dígame –hizo notar el sargento de policía, cuyo buen sentido, lento y sencillo, seguía meditando en la ventana abierta–. Está muy bien decir que un hombre escapó vadeando el foso, pero lo que yo le pregunto es esto: ¿cómo pudo meterse en la casa si el puente estaba levantado?

—¡Ahí está el problema! –dijo Barker.

—¿A qué hora fue levantado?

—Sería cerca de las seis –contestó Ames, el despensero.

—Yo tenía oído que por lo general lo alzaban a la puesta del sol, y en esta época del año eso ocurre más cerca de las cuatro y media que de las seis.

—La señora Douglas tuvo visitas que tomaron el té –dijo Ames–. No me era posible levantar el puente hasta que las visitas se retirasen. Cuando se marcharon, yo mismo hice girar el cabrestante.

—Pues entonces, la cosa se reduce a esto –dijo el sargento–. Si alguien de afuera entró (digo, si entró), tuvo que cruzar el puente antes de las seis, para permanecer escondido desde entonces hasta que míster Douglas entró aquí, después de las once.

—Así es. Todas las noches, el señor Douglas recorría la casa antes de retirarse a descansar. Lo hacía como última tarea, para ver si las luces estaban como debían. Eso fue lo que lo trajo aquí. El asesino estaba al acecho y disparó contra él. Después huyó por la ventana y se dejó aquí la escopeta. Así es como yo veo la cosa, porque sólo de este modo se explican todos los hechos.

El sargento echó mano a una tarjeta que había junto al muerto, en el suelo.

—¿Qué es esto? –dijo, examinándola.

Barker la contempló con curiosidad, y dijo:

—No la he visto hasta ahora. Con seguridad que se la dejó el asesino.

—V. V. trescientos cuarenta y uno. No se me ocurre qué puede querer decir.

El sargento siguió dándole vueltas entre sus dedazos.

—¿Qué son estas V. V.? Quizá las iniciales de alguien. ¿Qué es eso que tiene usted en la mano, doctor Wood?

Era un martillo de regulares dimensiones, que estaba sobre la alfombra, delante de la chimenea; un martillo sólido, como de obrero. Cecil Barker apuntó entonces hacia una caja de clavos de cabeza de bronce que había encima de la repisa de la chimenea, y dijo:

—El señor Douglas estuvo ocupado ayer en cambiar los cuadros de sitio. Yo mismo lo vi encaramado en esa silla, clavando ese gran cuadro que hay encima. Eso explica la existencia del martillo.

—Lo mejor que podemos hacer es volverlo a colocar tal como estaba sobre la alfombra –dijo el sargento, rascándose la cabeza, lleno de perplejidad–. Harán falta los mejores cerebros del Cuerpo de Policía para llegar hasta el fondo de esto. Pasará a manos de los de Londres, antes de que lleguemos al final –alzó la lámpara portátil y se paseó lentamente por la habitación–. ¡Hola! –exclamó, muy excitado, descorriendo a un lado la cortina de la ventana–. ¿A qué hora se corrieron estas cortinas?

—En el momento en que se encendieron las lámparas –dijo el despensero–. Sería muy poco más de las cuatro.

—Alguien estuvo oculto aquí, no cabe duda –bajó la lámpara y en uno de los rincones aparecieron muy visibles las señales de unas botas llenas de barro–. No tengo más remedio que decir, Barker, que esto parece sostener su teoría. Da la impresión de que un hombre penetró en la casa después de las cuatro, cuando ya las cortinas estaban corridas, pero antes de las seis, cuando el puente había sido alzado. Se metió furtivamente en esta habitación porque fue la primera que descubrió. Sin haber encontrado otro lugar donde esconderse, se metió detrás de esta cortina. Hasta aquí todo parece bastante claro. Es verosímil que su idea principal fuese la del robo, pero Douglas se presentó casualmente y él lo asesinó y se escapó.

—Así es como yo lo comprendo –dijo Barker–. Pero escúcheme: ¿no estamos perdiendo un tiempo precioso? ¿No podríamos lanzarnos a explorar los alrededores antes de que ese individuo consiga alejarse?

El sargento meditó un instante.

—No hay ningún tren antes de las seis de la mañana, de modo que no se podrá escapar por ferrocarril. Si camina por la carretera con las piernas chorreando agua, es más que probable que alguien repare en su persona. De todos modos, yo no puedo ausentarme de aquí mientras no sea relevado. Pero opino que ninguno de ustedes debería ausentarse hasta que veamos con más claridad la posición de cada uno de nosotros.

El doctor había tomado la lámpara y examinaba minuciosamente el cadáver.

—¿Qué señal es ésta? –preguntó, profundamente extrañado–. ¿Puede quizá tener esto alguna relación con el crimen?

El brazo derecho del difunto salía fuera de la manga de su batín, mostrándose desnudo hasta el codo. A mitad del antebrazo, y destacándose con vivo relieve de la piel morena, se veía un extraño dibujo de color marrón, consistente en un triángulo dentro de un círculo.

—No se trata de un tatuaje –dijo el doctor, examinándolo con sus gafas–. Nunca vi cosa que se le pareciese. Este hombre fue marcado alguna vez de la misma manera que se marca el ganado vacuno. ¿Qué puede significar esto?

—Yo no puedo jactarme de conocer el sentido que tiene, aunque en los últimos diez años le vi en todo momento a Douglas esa marca –dijo Cecil Barker.

—Y yo también –dijo el despensero–. Muchísimas veces me he fijado en esa misma señal, cuando mi señor se arremangaba la camisa. Y también muchas veces me pregunté qué podría significar.

—Pues entonces –dijo el sargento– no tiene nada que ver con el crimen. Pero con todo ello, no deja de ser una cosa rara. Todo en este caso resulta raro. ¿Algo más todavía?

El despensero dejó escapar una exclamación de asombro, apuntó con el dedo hacia la mano extendida del muerto, y jadeó:

—¡Le han quitado su anillo de boda!

—¿Qué?

—Sí, su anillo de boda. El amo llevaba siempre su anillo de boda de oro liso en el dedo meñique de su mano izquierda. Ese otro anillo de la pepita de oro en bruto lo llevaba encima del de la boda, y el anillo de la serpiente enroscada lo llevaba en el dedo tercero. Vean ustedes el anillo de la pepita y el anillo de la serpiente, pero el de boda ha desaparecido.

—Tiene razón –dijo Barker.

—¿De modo que ese anillo de boda lo llevaba debajo del otro?

—Siempre.

—Pues entonces el asesino, o quien fuese, empezó por sacar del dedo ese anillo que ustedes llaman de la pepita en bruto. Luego le quitó el de boda y después volvió a colocar en su sitio el de la pepita en bruto.

—Así es.

El digno guardia del condado movió repetidas veces la cabeza, y dijo:

—Estoy pensando que cuanto antes pase este caso a Londres, mejor será. White Mason es un hombre inteligente. Nunca hubo para White Mason asunto de alcance local demasiado difícil. No tardará mucho en venir a auxiliarnos. Pero creo que tendremos que esperar la acción de Londres para cuando consigamos llegar al final. De todos modos, yo no me avergüenzo de decir que es mucha complicación para personas como yo.