15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

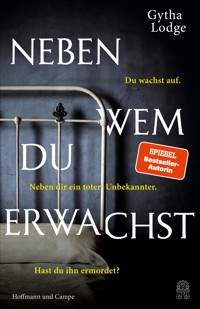

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Krimi

- Serie: Detective Chief Inspector Sheens ermittelt

- Sprache: Deutsch

Ein Frauenmord erschüttert Southampton. Für DCI Jonah Sheens und sein Team deutet alles auf einen Serienmörder hin. Tatsächlich gibt es bald eine weitere Tote. Das Team ermittelt unter Hochdruck. Derweil hat die alleinerziehende Mutter Aisling Cooley ganz eigene Sorgen: Ihre beiden Söhne verschweigen ihr etwas. Doch sie hat auch selbst ein dunkles Geheimnis. Als sie beschließt, ihr Leben aufzuräumen und ihren lange verschollenen Vater zu finden, führt eine DNA-Datenbank sie zu einem unerwarteten Match. Aber statt ihrem Vater sitzt ihr kurz darauf ein Kriminalbeamter gegenüber. Und der glaubt, dass entweder ihr Vater oder einer ihrer Söhne der Mörder ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 540

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Gytha Lodge

Sobald ihr mich erkennt

Kriminalroman

Aus dem Englischen von Kristian Lutze

Hoffmann und Campe

Für Benji

Es bricht mir das Herz, dass ich mir deine einfühlsamen, urkomischen Kommentare zu diesem Buch nur vorstellen kann.

Du wirst so sehr vermisst.

Silvester

Lindsay lachte – lachte wirklich, aus vollem Herzen – zum ersten Mal seit Monaten. Vielleicht sogar seit Jahren.

So etwas machte sie sonst nie. Der Wagen. Der Mann. Der berauschte Flug durch die vollen Straßen.

Sie war seit Jahrzehnten nicht mehr an Silvester ausgegangen. Seit Peter nicht mehr. Und selbst das nur am Anfang. Das Jahr, in dem sie sich auf einer Party kennengelernt hatten, zu der weder sie noch er hatten kommen wollen. Und die drei oder vier Jahre danach, in denen sie sich dem anderen zuliebe gezwungen hatten, das Haus zu verlassen, während ein Babysitter auf das Kind aufpasste, das sie nicht geplant hatten, jedoch beide vergötterten.

Irgendwann hatten sie sich gestanden, dass der Küchentisch und eine Partie Risiko ihnen reizvoller erschienen als Feuerwerk und Massengedrängel. Und von da an waren sie zu Hause geblieben, mit Dylan, der immer bettelte, bis Mitternacht mit ihnen aufbleiben zu dürfen, und sie bestürmte, die Twister-Matte auszupacken oder zu Pink Floyd herumzutanzen, um wenigstens ein bisschen zu feiern.

Und dann, nach dem langsamen Verfall und schließlich dem endgültigen Verlust von Peter sowie Dylans Wegzug zum Studium nach Dublin, war Lindsay meistens allein gewesen. Mit noch nicht einmal vierzig war ihr nichts geblieben, außer, das neue Jahr mit einem Puzzle und dem Fernseher einzuläuten, und mit sehr viel mehr Wein, als sie es gewohnt war. Es war jedes Jahr das Gleiche gewesen: eine Flut von Erinnerungen an jenen ersten Abend, als sie aufgeregt darauf gehofft hatte, dass Peter sie um Mitternacht küssen würde, und die tiefe Trauer darüber, dass sie ein weiteres neues Jahr ohne ihn begann.

Vielleicht wäre es leichter gewesen, wenn Dylan in besuchbarer Nähe leben würde. Aber er hatte seine Traumfrau gefunden und beschlossen, in Dublin ein neues Leben anzufangen. Deshalb war Silvester für Lindsay bis zu diesem Tag immer von schmerzhafter Einsamkeit erfüllt gewesen.

Sie wusste nicht genau, was sich heute Abend verändert hatte. In jedem anderen Jahr hätte der Wein sie längst ausgeknockt, und sie läge mittlerweile in besinnungslosem Tiefschlaf. Sie würde nicht in einem fremden Wagen sitzen und mit einem Mann, den sie kaum kannte, irgendwohin fahren, um sich das Feuerwerk anzuschauen.

Sie warf ihm einen Blick zu, diesem anderen Mann, der anfangs ebenso zögerlich gewesen war wie sie. Ein Mann, der offensichtlich genauso hoffnungsvoll, aber auch genauso ängstlich war wie sie.

Sie betrachtete seine attraktiven Gesichtszüge, während er den großen Wagen an einer Gruppe von Feiernden vorbeisteuerte, die vom Bürgersteig auf die Straße drängten. Sie hatte das Gefühl, dass bei alldem eine Art Vorsehung am Werk war.

Bis zur Abenddämmerung hatte sie eine längere anstrengende Wanderung unternommen, die sie ermüdet, aber auch irgendwie belebt hatte. Sie hatte geduscht, war im Bademantel in die Küche gegangen, um sich ein Glas Wein einzuschenken, und hatte festgestellt, dass ihr der Wein ausgegangen war. Und es hatte sich richtig angefühlt, an diesem Abend ihren schicksten schwarzen Pullover, Jeans und die Stiefel mit den Absätzen überzustreifen, die sie nur selten trug, um zu dem Weinladen in der South Parade zu gehen.

Wegen dieser Entscheidungen war sie ihm sozusagen direkt in die Arme gelaufen. Ihr Weg hatte seinen gekreuzt und seiner den ihren. Und sie hatte keinen Zweifel, dass es so hatte geschehen sollen. Sie sollte an einem anderen Silvesterabend einen anderen Mann treffen, an einem anderen Ort, den sie eigentlich gar nicht hatte aufsuchen wollen, und beide würden sie erkennbare Außenseiter sein. Offensichtlich Seelenverwandte.

Lindsay wusste nicht genau, wohin sie fuhren, doch das bereitete ihr keine Sorgen. Er kenne die Stelle mit der allerbesten Aussicht, hatte er ihr erklärt, voller Begeisterung, dieses Wissen mit ihr zu teilen. Sie glaubte ihm.

Eine Woge von Freude und Vertrauen erfasste sie. Freude darüber, dass sie endlich wieder die gleiche Wärme und Bereitschaft in sich spürte wie damals bei Peter. Eine heiße Erregung tief aus dem Bauch. Das Gefühl, einem anderen die Kontrolle überlassen zu wollen.

»Hier«, sagte er, als er an einer provisorischen roten Ampel stoppte. Er hielt ihr eine kleine Thermosflasche hin, die sie lächelnd entgegennahm und, ohne nachzudenken, ansetzte.

»Spiced Rum mit Apfelsaft«, sagte er. »Ist das okay?«

»Unbedingt«, antwortete sie. Der Rum war stark, aber auf angenehme, wohltuende Weise. Sie spürte, wie die Wärme sich in ihrem Bauch ausbreitete und das Hochgefühl, das sich den ganzen Abend in ihr aufgebaut hatte, behaglich abpolsterte.

Sie blickte aus dem Wagen auf den Trubel draußen. Menschen Mitte zwanzig, die sich auf Bürgersteigen drängten, aus Dosen tranken und sich nicht unterhielten, sondern gegenseitig anschrien. An jedem anderen Abend wäre sie genervt gewesen, hätte sich vielleicht sogar bedroht gefühlt. Aber heute war sie Teil des ausgelassenen Ganzen. Sie prostete den Feiernden mit der Thermosflasche zu und trank einen großen Schluck.

Der Mann grinste. »Vielleicht gönn ich mir gleich auch einen. Wenn es okay für dich ist, dass wir zwischendurch anhalten, damit ich eine Weile nicht fahren muss.«

»Klar«, sagte sie, ohne zu zögern, und das war wieder nicht die Lindsay, die in den letzten Jahren immer neue Ausreden erfunden hatte, um allein zu sein. Das war die Lindsay ihres früheren Lebens. Vielleicht sogar eine noch kühnere Version.

Er nahm die Hand vom Schaltknüppel und drückte sanft ihre Finger, als die Ampel gerade auf Grün sprang. Sie ließen das bunte Treiben hinter sich und erreichten die Umgehungsstraße. Als sie an erleuchteten Häusern vorbeiflogen, herrschte kaum noch Verkehr. Nur ihr Wagen und ein Fahrzeug vor ihnen.

Es war nicht mehr lange bis Mitternacht, und alle, die sich nicht in den Pubs drängten, waren auf Partys oder Sofas, an Flussufern oder in Gärten versammelt.

Sie dachte, dass sie Dylan eine Nachricht schicken sollte, bevor die Mobilfunknetze überlastet waren. Ihr Sohn würde jede Andeutung, er sei sentimental, weit von sich weisen, doch er würde es bestimmt erwähnen, wenn er heute Nacht keine Nachricht von ihr bekam.

Sie zog ihr Handy aus der Jeanstasche und stellte fest, dass sie erstaunliche Schwierigkeiten hatte, sich auf das Display zu konzentrieren. Darüber musste sie lachen.

»Gott, ich kann kaum noch lesen«, sagte sie.

»Rufst du jemanden an?«, fragte er locker, ohne Eifersucht.

»Ich schick bloß Dylan eine Nachricht.«

Sie blickte zu ihm, sah, dass er lächelte, und war froh, als er sagte: »Ich würde ihn gerne irgendwann kennenlernen.«

»Ihr würdet euch super verstehen«, sagte sie. »Du bist genau sein Typ Mensch.«

Und dann konzentrierte sie sich ein paar Minuten lang auf das Display und schrieb mühsam:

Frohes neues Jahr! Ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß.

Sie scrollte eine Weile, bis sie ein paar Feier-Emojis fand. Sie waren nicht in ihrer »Häufig benutzt«-Liste gespeichert. Das würde sie ändern, nahm sich Lindsay vor. Sie würde wieder ein begeisterungsfähiger, glücklicher, feierfreudiger Mensch werden. Sie hatte nie an Neujahrsvorsätze geglaubt, doch jetzt fasste sie einen.

Dann schaltete sie das Handy entschlossen aus. Für den Rest des Abends würde es um sie und ihn gehen und um sonst nichts. Sie konnte sich auch am nächsten Morgen noch mit Dylan austauschen.

Als sie wieder aufblickte, hatten sie die Stadt verlassen und fuhren eine dunkle Allee entlang. Sie blinzelte desorientiert aus dem Fenster, bis sie eine Kreuzung erkannte. Sie waren schon in Ashurst. Hatte sie wirklich so lange gebraucht, um die Nachricht zu schreiben?

In einer sanften Kurve rutschte Lindsays Handy von ihrem Schoß in einen Spalt zwischen Sitz und Mittelkonsole.

»Mist.«

»Was ist?«

»Mein Handy ist …« Sie wedelte mit den Händen, die sich anfühlten, als wären sie nur lose mit ihrem Körper verbunden. Mein Gott, war sie betrunken.

Sie beugte sich vor, um ihr Telefon zu suchen, als er gerade den Arm hob, um nachzusehen, sodass ihr Kopf hart gegen seinen Ellbogen prallte.

»Autsch«, sagte er.

Lindsay musste unwillkürlich lachen. »Sorry.«

»Nicht du solltest dich entschuldigen, sondern ich.« Er bewegte vorsichtig seinen Arm und sah sie an. »Das muss doch wehgetan haben. Alles in Ordnung?«

»Mir geht es gut«, erwiderte sie grinsend. »Ich spür gar nichts.«

»Gut«, sagte er und schüttelte verhalten den Kopf, als er wieder auf die Straße blickte. »Du bist offensichtlich härter im Nehmen als ich.«

Sie tastete erneut nach dem Telefon, berührte es mit den Fingerspitzen, konnte es jedoch nicht greifen, sondern stieß es nur noch weiter nach hinten, bis es im Fond des Wagens außer Reichweite war.

»Sorry. Warte kurz.«

Um sich mehr Bewegungsfreiheit zu verschaffen, zog sie an ihrem Sicherheitsgurt und wandte sich auf ihrem Sitz halb um. Sie verdrehte ihren Arm und konnte das Handy gerade erreichen.

In dieser verrenkten Haltung fiel ihr Blick auf die Gegenstände, die im Rückraum verstaut waren und ihr zunächst bedeutungslos erschienen: ordentliche Bündel Brennholz, aus denen ein Scheit hervorragte, und ein Benzinkanister. Einfach irgendwelche Sachen. Sachen, wie Menschen sie manchmal in ihrem Wagen transportierten.

Aber dann erinnerte sie sich an eine Frau, einen Mord und einen Scheiterhaufen. Eine einsame Frau Mitte vierzig, deren Foto überall im Netz und in den Zeitungen aufgetaucht war. Eine Frau, die Lindsay schmerzhaft an sich selbst erinnert hatte. Eine Frau, deren Mörder trotz intensiver Suche noch nicht gefasst worden war.

Das Gefühl glücklicher, losgelöster Zufriedenheit schlug plötzlich in lähmende Angst um, als ihr die Realität ihrer Lage bewusst wurde. Sie fuhr total benebelt mit einem Fremden weiß Gott wohin.

Er hat dich betäubt, dachte sie, wütend auf sich selbst. Aber in dem Dunst ihrer Benommenheit fiel es ihr schwer, diese Wut festzuhalten. Du hättest nicht aus der Thermosflasche trinken sollen.

Dann fielen ihr die drei Drinks ein, die sie vorher schon von ihm angenommen hatte, und sie begriff, dass er ihr vielleicht schon seit Stunden Drogen einflößte.

Kurz stellte sie sich die andere Frau vor, Jacqueline, die ebenfalls mit ihm getrunken hatte. Sie war zu ihm in den Wagen gestiegen, hatte die angebotene Thermosflasche angenommen und war völlig wehrlos gewesen, als er sie in den Wald geschleift hatte.

Trotzdem wollte ein Teil von ihr bleiben, wollte sich von ihm küssen lassen und hoffte immer noch, dass sie sich irrte.

Nein. Du musst aussteigen. Du musst sofort aussteigen.

Der Gedanke war beinahe so dringend, dass sie es für einen Moment schaffte, sich zu konzentrieren.Sie musste ihn dazu bringen anzuhalten.

Und wenn er sich weigerte? Sie brauchte ihr Handy. Es war ihre einzige Chance, Hilfe zu rufen. Wenn er wusste, dass sie jemanden alarmiert hatte, würde sie vielleicht sicher sein.

Ohne auf den Kanister und die Holzscheite zu achten, die gegen ihren Kopf drückten, als sie sich umwandte, streckte sie die Finger aus. Sie spürte seine Nähe; ihr wurde bewusst, wie verletzlich sie war. Und das fand sie nicht mehr erregend.

Aber es fiel ihr schwer, sich auf diese Furcht zu konzentrieren. Oder überhaupt auf irgendwas. Sie ertappte sich dabei, ins Nichts zu starren, während sie in ihrer unbequemen Haltung den Arm zu dem Handy ausstreckte.

»Alles in Ordnung?«, brummte er neben ihr. Sie zuckte zusammen, und ihre Angst drang wieder vage durch den Nebel.

»Ich versuch bloß, mein Handy aufzuheben«, sagte sie und versuchte zu lachen. Dann lachte sie aus irgendeinem Grund wirklich. Es war zu blöd, dass sie nicht an das verdammte Handy herankam. Was für eine lächerliche Art zu sterben.

Ihre Fingerspitzen berührten das Telefon, doch sie konnte es nicht aufheben, sondern stieß es nur noch weiter weg.

»Ist schon okay, wir sind fast da«, sagte er.

Sie spürte, dass der Wagen über eine Unebenheit holperte und schaukelte. Das Handy rutschte außer Sichtweite.

Als sie sich mit einer Hand an dem nicht besonders fest geschnürten Holzbündel abstützte, löste sich ein Scheit.

Sie packte ihn mit einer Hand und versuchte, sich daran zu erinnern, dass sie Angst hatte, während sie einem offenen Weg durch eine Heidelandschaft folgten.

»Hier oben haben wir eine fantastische Aussicht«, sagte er.

Sie starrte ihn an und sah, dass er lächelte. Es war ein überraschend warmes Lächeln.

Du musst abhauen, dachte sie. Du musst weg von ihm, Lindsay.

Mit ihren schlaffen Gliedern und ihrem benebelten Verstand würde sie sich todsicher nicht gegen ihn wehren können. Und auch sonst hätte sie wohl kaum eine Chance gehabt. So fit sie auch sein mochte, er war offensichtlich stärker und durchtrainierter als sie.

Vor ihnen tauchte plötzlich ein Ginsterbusch auf, neben dem er den Wagen parkte. Sie standen auf einer Hügelkuppe mit Blick auf einen Wald. Die Umgebung kam Lindsay bekannt vor. Hier war sie schon gewandert.

»Lyndhurst Heath«, sagte sie laut, löste unbeholfen den Sicherheitsgurt und ließ ihn über ihren Körper gleiten.

»Ich liebe es hier oben«, sagte er und wandte sich ihr zu.

Er sah aus, als wollte er sie küssen. Und einen Moment lang zögerte sie voller Sehnsucht.

Was, wenn er alles, was er gesagt hatte, ernst meinte? Was, wenn das seine echten Gefühle waren?

Aber selbst in ihrem benommenen Zustand erkannte sie den Schatten, der über sein Gesicht huschte. Etwas Lauerndes, Halbherziges. Etwas, das eindeutig keine Bewunderung war.

Und plötzlich wollte Lindsay nichts weniger als seinen Kuss. Sie wies auf einen Punkt hinter ihm und sagte: »Guck mal!«

Als er sich umdrehte, zog sie den Scheit aus dem Bündel und holte so weit aus, wie es der beengte Raum und ihre kraftlosen Arme erlaubten. Sie spürte, wie sie seinen Kopf traf, und hörte ihn aufschreien.

Sie wartete seine weitere Reaktion nicht ab, sondern ließ den Scheit fallen, öffnete die Tür, schlüpfte aus dem Wagen und rannte über einen Weg, den sie gut kannte, Richtung Wald.

Sie hörte, wie hinter ihr die Wagentür geöffnet wurde, dann einen weiteren Schrei. Sie hatte ihn nicht außer Gefecht gesetzt, sondern bloß wütend gemacht.

Sie musste es nur bis zu den Bäumen schaffen. Weiter nicht. Bis zu den Bäumen und sich dann verstecken.

Sie blickte zu den Ästen, schattenhafte Konturen, die zum Greifen nahe schienen und doch unendlich weit entfernt waren. Vor ihren Augen verschwamm alles. Sie spürte ihre Beine kaum noch, während sie über jede Unebenheit taumelte.

»Lindsay!«

Er war hinter ihr und näher gekommen. Viel näher.

Lindsay versuchte, sich auf die verschwimmenden Bäume zu konzentrieren. Sie kämpfte gegen die Erschöpfung und die Stimme in ihrem Kopf an, die ihr zum Aufgeben riet.

Nein, nein, nein, wiederholte der kräftigere, sturere Teil ihrer selbst. Und als sie schließlich stolperte und auf die Knie sank, war es dieser Teil, der laut aufheulte vor Wut über die Ungerechtigkeit von alldem.

1.

1. Januar

Er hatte sie seit dem ersten Feuer im Oktober beobachtet. War ihrem kleinen Team überallhin gefolgt, während sie versuchten, alles aufzudröseln.

In einer Art ironischer Kameradschaft hatte er mit ihnen den Tatort besichtigt, während sie versuchten zu ermitteln, wer in dem Wald zu Asche verbrannt worden war. Natürlich hatte niemand ihn bemerkt. Wenn er wollte, konnte er sich unsichtbar machen.

In den folgenden drei Monaten war er die meiste Zeit unentdeckt an ihrer Seite gewesen, war ihnen zum Haus des Opfers, in Bars, Cafés und Geschäfte gefolgt. Er war in der Nähe gewesen, als sie mögliche Verdächtige aufgesucht hatten, und hatte still in sich hineingelächelt, wenn er sie mit frustrierter Miene wieder abziehen sah.

Er hatte sie natürlich nicht nur beobachtet. Er hatte auch alles gelesen, was er im Netz und in den Zeitungen finden konnte. Er hatte es sofort erfahren, als sie das Opfer als die sechsundvierzigjährige Jacqueline Clarke identifizierten, und las auch alles über ihr einsames Leben in Brockenhurst, zumindest, wie es sich einer der Zeitungsfuzzis vorstellte.

Er hatte jedes Foto von Jacqueline ausgeschnitten, einer attraktiven Frau mit rotblondem Haar, und es sorgfältig aufbewahrt. Genau wie jedes Foto von dem Team.

Eine Lokalzeitung hatte den Täter als »Bonfire-Killer« bezeichnet. Das hatte ihm gefallen, und auch wenn der Name nirgendwo aufgegriffen worden war, hatte er ihn für sich übernommen.

Zwei Wochen nach dem Fund von Jacqueline Clarke waren sie zu einem weiteren Scheiterhaufen gerast, der noch brannte. Er hatte ihnen beim Löschen zugesehen, doch es war sonnenklar, dass dieses Mal keine Leiche darauf lag. Lächelnd hatte er ihre Verwirrung und Fassungslosigkeit beobachtet.

Er wusste, was sie dachten. Aus der Entfernung konnte er zwar kaum hören, was sie sagten, doch in dem grellen Licht der Scheinwerfer, die sie mitgebracht hatten, sah er ihre Mienen.

Sie glauben, es könnte wieder passieren, dachte er. Sie rechnen mit einer weiteren Jacqueline Clarke, einem weiteren Opfer des Bonfire-Killers.

Auch als sie den Radius ihrer Ermittlung ausgeweitet und versucht hatten, eine Verbindung zu anderen Verbrechen herzustellen, war er ihnen jedes Mal gefolgt. Viele der Tatorte wiesen lachhaft wenig Ähnlichkeiten mit dem Mord an Jacqueline Clarke auf, doch als sie die verkohlten Ruinen eines Hauses in West Gradley besichtigten, in dem eine Frau in Jacquelines Alter verbrannt war, hatte er ihre Panik gespürt und genossen. Und ihre erkennbare Unsicherheit, ob sie den Todesfall genauer untersuchen sollten.

An den beiden nächsten Schauplätzen war ihre Beunruhigung noch offensichtlicher geworden. Zwei weitere Feuer, beide ohne Opfer. Sie hatten sich jedes Mal schneller bewegt, wie Ameisen, die man mit einem Stock aufgescheucht hatte. Das fand er amüsant.

Nicht erwartet hatte er sein wachsendes Gefühl von Kameradschaft. Während er ihnen bei der Arbeit zusah, entwickelte er eine eigenartige Sympathie für das Team. Für den nüchternen, besonnenen DCI Jonah Sheens und den freundlichen DS Domnall O’Malley.

Vielleicht sogar für DS Ben Lightman, dessen modelmäßig gutes Aussehen ihn zunächst abgestoßen hatte. Als wäre er ein Hollywoodschauspieler, der einen Polizisten spielte. Er hatte ihn auf den ersten Blick gehasst.

Aber es war ihm schwergefallen, diese intensive Abneigung durchzuhalten, nachdem er zugesehen hatte, wie Lightman Gummistiefel übergestreift hatte und durch den Schlamm gewatet war und dann anderthalb Stunden neben einem niedergebrannten Feuer im Nieselregen gestanden hatte. Diese anderthalb Stunden im Regen hatten sie gemeinsam verbracht, auch wenn Ben Lightman das nicht wusste.

Und dann war da natürlich noch Juliette. Für ihn war sie Juliette und nicht DC Hanson. Sie war anders. Ihr zuzusehen, sich zu ihr hingezogen zu fühlen war so leicht, dass er sich dabei ertappte, sie auch dann zu beobachten, wenn anderswo interessantere Dinge passierten.

Nach dem dritten Scheiterhaufen hatte sich auch für ihn etwas verändert. Er hatte den Tatort vor ihnen verlassen und war zurück zu dem Geländewagen gegangen, den er mit einem gefälschten Führerschein gemietet und ein Stück entfernt außer Sichtweite abgestellt hatte. Auf dem Rückweg war er an Juliettes kleinem Nissan Micra vorbeigekommen, den sie neben der unwegsamen Schotterstraße geparkt hatte.

Er hatte sofort erkannt, dass der Wagen manövrierunfähig im Schlamm feststeckte. Das würde Juliette erst bemerken, wenn sie losfahren wollte.

Er blickte auf seine Uhr. Es war fast Mitternacht. Sie würde es vermutlich gegen eins entdecken.

Er ging zu dem Wagen und drückte den Türgriff. Mit einem Schauder der Erregung erkannte er, dass der Nissan nicht abgeschlossen war.

In dem Moment war ihm ein seltsamer, aufregender Gedanke gekommen. Er könnte ihr wirklich helfen. Er könnte Juliette helfen. Er könnte etwas Nettes für sie tun. Und wenn er es richtig anstellte, würde sie vielleicht sogar vermuten, dass er es gewesen war, ohne es je mit Sicherheit zu wissen.

Er blickte sich zu den Scheinwerfern am Ende der Straße um. Der Tatort lag hinter einem abgeschlossenen Tor. Sie waren eine halbe Meile entfernt, und die Spurensicherung würde noch Stunden beschäftigt sein.

Ohne Zögern war er zu dem gemieteten Geländewagen gegangen, der mit einer Stahlseilwinde ausgestattet war, und hatte den kleinen Nissan Micra aus dem Schlamm gezogen. Ohne Licht, untertourig und mit einem Auge immer auf der Straße, wo jeden Moment ein Polizist auftauchen konnte. Aber es war niemand gekommen, bis er den Wagen wieder auf die Schotterstraße geschleppt hatte.

Mit einem Lächeln hatte er das Abschleppseil gelöst und war weggefahren, erfüllt von einem unerwarteten Gefühl der Verbundenheit mit ihr, das er noch dazu eigenartig befriedigend fand.

Als er sich an diesem Morgen ankleidete, dachte er wieder an diese kleine anonyme Hilfeleistung für sie. Der Gedanke wärmte ihn, während er in dem kühlen Schlafzimmer sein Hemd überstreifte.

Er fragte sich, was sie zu seinem Outfit sagen würde. Vor allem aber wollte er wissen, was sie von der kleinen Überraschung halten würde, die er heute für sie auf Lager hatte.

2.

Das Beste daran, an Silvester nicht auszugehen, war die Tatsache, dass der anschließende Feiertag so viel angenehmer war, fand Aisling. Vorbei die Tage, an denen sie um zehn mit Kopfschmerzen und einem vagen Schamgefühl aufgewacht war. Zugegeben, sie hatte trotzdem leichte Kopfschmerzen von der Flasche Chablis, die sie auf dem heimischen Sofa fast geleert hatte. Aber sie war zuversichtlich, dass die nach ein paar Stunden und zwei Ibuprofen verflogen sein würden.

Es war so viel besser, einen Vormittag mit ihren Jungen wirklich genießen zu können, dachte sie, auch wenn Ethan offensichtlich mit einem Monsterkater zu kämpfen hatte. Ihr älterer Sohn hatte es um zehn aus seinem Schlachtfeld von einem Zimmer geschafft, mit blassem Gesicht und einer abstehenden Mähne blonder Locken, als hätte er sich die Haare toupiert.

Er hatte nur einsilbig auf Aislings fröhliche Begrüßung reagiert, was so untypisch für ihn war, dass sie sagte: »War wohl ’ne gute Party, was?«

Finn hingegen war schon vor Aisling aufgestanden und beinahe enervierend dynamisch und redselig. Er hüpfte in der Küche herum und suchte die Zutaten für die traditionellen Eier Benedict zusammen, während er ununterbrochen über die Ereignisse des Vorabends plapperte. Aisling hatte nicht richtig zugehört, aber offenbar redeten alle darüber, dass die Freundin seines Freundes ihre Aufmerksamkeit unvermittelt dessen älterem Bruder zugewandt hatte.

»Ich meine, mal ehrlich, der Typ ist vielleicht echt okay«, erklärte Finn ihr gerade, als sie wieder in die Geschichte einstieg, »aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie sich das für einen der beiden irgendwie lohnen könnte. Peter ist völlig fertig und kann seinen Bruder nicht mal ansehen, und Lauren hat im Prinzip ihre ganze Familie verloren.« Er seufzte geräuschvoll. »Ich weiß, die Leute glauben, es sei Liebe, und wenn es Liebe ist, kann man nichts dagegen machen, aber man hat doch eine Wahl, oder nicht? Ich meine, es muss doch Momente gegeben haben, wo beide hätten sagen können: ›Weißt du was? Ich flirte nicht mit der Freundin meines Bruders.‹ Oder so. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Marian so was machen würde. Oder dass Ethan sich darauf einlassen würde.«

»Und ob«, rief Ethan vom Tisch.

Finn grinste ihn bloß an. »Dann müsstest du allerdings mal ’n bisschen Sport machen, sonst hast du keine Chance«, sagte er. »Marian steht nicht so auf den Typ vergammelter Rockstar.«

»Das behauptet sie nur dir gegenüber«, erwiderte Ethan.

Aisling drehte sich kopfschüttelnd zu ihm um und bemerkte erst jetzt, dass er vornübergesunken knapp über der Tischplatte hing. Er sah fürchterlich mitgenommen aus und schien unter einer ausgewachsenen katerbedingten Verstimmung zu leiden. Seine Miene passte überhaupt nicht zu seinen Versuchen, sich an ihrem üblichen Gefrotzel zu beteiligen.

Gott, wie viel hat er gestern getrunken?, fragte Aisling sich. Ob er sich übergeben hatte?

Mit neunzehn war Ethan theoretisch alt genug, um auf sich selbst aufzupassen, doch er neigte zu Unbesonnenheiten und bereitete ihr damit in vielerlei Hinsicht mehr Sorgen als sein siebzehnjähriger Bruder. Wie oft hatte er in seinem Zimmer schon irgendetwas in Brand gesetzt, hatte Sachen weggeschmissen, die er dann dringend brauchte, oder war irgendwo gestrandet, weil er bei einem spontanen Ausflug nicht darüber nachgedacht hatte, wie er wieder nach Hause kommen sollte. Dass er den Menschen von Natur aus gefällig sein wollte und sich manchmal auf die absurdesten Dinge einließ, um die Stimmung nicht zu verderben, war ebenfalls nicht hilfreich.

Finn war ein vollkommen anderer Mensch. Obwohl er zwei Jahre jünger war, wusste er viel genauer, was er wollte, und dachte immer langfristig. Er war diszipliniert, verantwortungsbewusst und fest entschlossen, eine Karriere als Tennisprofi einzuschlagen. Deshalb trank er nie so viel, dass ihm schlecht wurde, oder rief nachts um drei von einem Parkplatz in Lymington an.

»Wann bist du denn nach Hause gekommen?«, fragte sie Ethan und wäre am liebsten zu ihm gegangen und hätte ihm das Haar zerzaust, musste sich aber um das Pochieren der Eier kümmern.

Ethan zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht. Um zwei? Irgendwas in der Richtung.«

»Hast du deinen Wagen bei Matthew stehen lassen?«

»Ähm, ja.« Aisling sah ihn lange genug an, um mitzubekommen, dass er seinem Bruder einen Blick zuwarf. »Ich hol ihn nach der Probe ab.«

»Oder auch erst viel später, würde ich vorschlagen«, sagte Aisling. »Morgen zum Beispiel.«

»Wenn ich was gegessen habe, geht das schon wieder«, erwiderte Ethan leicht gereizt.

Aisling beschloss, seine untypisch schlechte Laune zu ignorieren, und stellte zwei Teller mit Eiern bereit. Finn garnierte sie mit Speckstreifen und träufelte die sorgfältig angerührte Hollandaise darüber.

»Fangt ihr schon mal an«, sagte sie. »Meins ist in einer Minute fertig.«

Als Finn die Teller zum Tisch trug, sah sie, dass er einen Verband am linken Bein trug.

»Hast du dich gestern Abend geschnitten?«, fragte sie und wies mit dem Eierlöffel auf ihn.

»Oh, nein«, sagte Finn mit einem spröden Lachen. »Ich bin nur neulich beim Laufen auf einen Stock getreten, der mich angesprungen und gebissen hat.«

»Der arme Stock«, sagte sie grinsend.

»Marian wünscht übrigens ein frohes neues Jahr«, sagte er und nahm sein Handy.

»Richte ihr das Gleiche von uns aus«, sagte Aisling. »Wann kommt sie mal wieder zu Besuch?«

»Realistischerweise wahrscheinlich nicht vor Februar«, sagte Finn mit einem knappen Seufzer. »Wir haben beide zu viele Wochenendtermine.«

Sie empfand einen Stich von Mitleid für ihn. Sie hatte ihn nie zu überdurchschnittlichen Leistungen im Tennis angetrieben. Der Impuls kam ausschließlich aus ihm selbst. Aber das machte ihm das Leben manchmal schwer. Und dass er sich in eine sehr ehrgeizige Tennisspielerin verliebt hatte, die obendrein halb auf der anderen Seite des Landes wohnte, war auch nicht hilfreich.

Sie gab ihre Eier auf den Teller und setzte sich zu den beiden an den Tisch. Finn hatte beim Reden schon zwei seiner vier Eier verputzt, während Ethan mit gequälter Miene sein kaum angerührtes Essen musterte.

Sie wollte ihn gerade fragen, ob er Schmerztabletten brauchte, als er den Teller wegschob und fragte: »Mummo, hast du das Amazon-Päckchen gesehen, das für mich angekommen ist?«

»Nein.« Sie begann zu essen. »Ist nicht auf meinem Radar aufgetaucht. Was ist denn drin?«

»Plektren.«

Aisling zog eine Braue hoch. »Ich hab dir doch welche zu Weihnachten geschenkt. Kannst du nicht die benutzen?«

»Die kann ich auch nicht finden«, sagte Ethan mit einfältiger Miene. »Ich brauche welche für die Probe später. Außerdem schulde ich Dan ein paar.«

»Natürlich«, sagte Aisling. »Wie groß war dieses Päckchen?«

»Etwa … A5?« Er deutete die Ausmaße an.

»Und es ist bestimmt angekommen?«, fragte sie.

»Ja, es lag im Flur.«

»Und du hast vermutlich angenommen, dass es dort weiterlebt, bis du es brauchst.« Sie schüttelte den Kopf und deutete ein Lächeln an. »Hast du deinen Bruder gefragt? Finn, hast du dieses Amazon-Päckchen deines nutzlosen Bruders gesehen?«

Während er aß, tat Finn eine Weile überzeugend so, als hätte er sie gar nicht gehört, hielt dann jedoch lange genug inne, um zu sagen: »Oh. Ja. Ich hab es in dein Zimmer gelegt.«

»Mist«, sagte Ethan, nur halb ironisch. »Dann finde ich es nie mehr wieder.«

»Stimmt«, gab Finn zurück. »Da drinnen könnten tatsächlich kleinere Länder verloren gehen.«

In diesem Moment erhob sich Barks, ihr Terrier, aus seinem Körbchen und kletterte behutsam auf Ethans Schoß. Ethan, der sonst immer ein großes Gewese um den Hund machte, schien ihn gar nicht zu bemerken.

Aisling betrachtete ihren älteren Sohn eingehender und fragte sich, ob er bloß verkatert oder wirklich unglücklich war. Er war auf einer Party bei seinem sogenannten Freund Matt gewesen, aber Aisling wusste nur zu gut, dass diese Freundschaft extrem unverlässlich war. Meistens war Matt bloß nervig, aber manchmal konnte er auch ein ausgewachsenes Arschloch sein. Sie wusste, dass Ethan hin und wieder darauf angewiesen war, dass Matt einsprang, wenn ein Bandmitglied fehlte, aber sie begriff trotzdem nicht, warum er darüber hinaus Zeit mit dem Typen verbrachte.

Tatsächlich waren die meisten von Ethans Freunden ein bisschen anstrengend. Aisling konnte auch nichts dafür, dass ihr Finns höfliche, wenn auch hoffnungslos versnobbte Freunde lieber waren als die egozentrischen Musiker, mit denen Ethan abhing.

»Ooh«, sagte Finn plötzlich und beugte sich mit dem Handy in der Hand über den Tisch. »In der Heide sind jede Menge Polizisten unterwegs. Guck mal.«

Er hielt Aisling sein Telefon hin, und sie sah ein Foto, das auf Twitter geteilt worden war, eine aus größerer Höhe gemachte Aufnahme des zum Wald hin gelegenen Endes von Lyndhurst Heath. Direkt an der Baumgrenze standen etliche Streifenwagen und Polizeitransporter, dazwischen konnte man zwei weiß gekleidete Gestalten erkennen, die aussahen wie Beamte der Spurensicherung.

»Ist das von heute?«

Finn nickte. »Ja. Vielleicht jogge ich gleich mal dort vorbei, um zu sehen, was los ist.«

»Sei nicht so morbide«, sagte Aisling, zog dann aber doch ihr eigenes Handy aus der Tasche und googelte aktuelle Artikel über Ereignisse in Lyndhurst Heath. Es gab keine Treffer.

Die Vorstellung, dass ganz in der Nähe ein Verbrechen geschehen war, beunruhigte sie. Und wenn ein Team der Spurensicherung angerückt war, musste es etwas Ernstes sein.

Sie hatte immer geglaubt, der New Forest wäre sicher, zumindest vor Kapitalverbrechen. Aber dann war vor drei Monaten nicht weit entfernt eine Frau ermordet worden. Eine gewöhnliche, durchschnittliche, einsame Frau Mitte vierzig namens Jacqueline. Eine Frau, die ganz leicht auch Aisling selbst hätte sein können. Ihr Herz setzte einen Schlag lang aus bei dem Gedanken, dass es womöglich ein weiteres Opfer gab. Ermordet. War im Netz wirklich noch nichts darüber gepostet worden?

Sie probierte es mit anderen Suchbegriffen, die jedoch nur die Artikel über den Mord vor drei Monaten zutage förderten. Entweder war die Sache nicht wichtig, oder es war noch nichts an die Presse durchgesickert.

Ethan stand auf, um sich einen Kaffee zu machen, und Aisling drehte ihr Handy um. Sie sollte nicht an Morde denken. Sie sollte sich auf ihre Söhne konzentrieren, auf den Tag, der vor ihr lag.

Einen Moment lang betrachtete sie die beiden mit einer eigenartigen Nostalgie. Beinahe so, als wäre die Szene schon geschehen und sie würde sehnsuchtsvoll daran zurückdenken.

Zu Beginn eines neuen Jahres war sie häufig ein bisschen melancholisch. Die Feiertage und die Zeit mit ihren Söhnen gingen zu Ende. Gleichzeitig fühlte sich Neujahr immer ein wenig so an wie das Ende der Schulferien, ein Tag, an dem sie nach vorn schaute, entschlossen, den Kater und die Trägheit abzuschütteln und sich an die Arbeit zu machen.

Aber heute ging ihr diese Energie ab. Stattdessen fühlte sie sich verloren. Vielleicht weil sie dachte, dass sie womöglich nur noch ein weiteres Weihnachtsfest gemeinsam in diesem Haus feiern würden. Wenn sie Glück hatten.

Manchmal wünschte sie, sie könnte ihren Söhnen die Wahrheit über ihre finanzielle Lage anvertrauen. Es wäre eine große Erleichterung, diese Last mit jemandem zu teilen, doch das wollte sie ihnen nicht antun. Ethan verfügte über keine der nötigen Fähigkeiten, um ihnen zu helfen, und Finn hatte das Recht auf eine sorgenfreie Jugend.

Deshalb kannte Aisling als Einzige das wahre Ausmaß ihrer Probleme. Ihre Söhne glaubten, mit einem megaerfolgreichen Computerspiel und stetig eingehenden Aufträgen auf der Habenseite wäre sie finanziell sehr komfortabel abgesichert. Sie hatte ihnen nie gestanden, wie wenig sie an Survive the Light tatsächlich verdient hatte. Und auf wie vieles sie verzichtet hatte, damit die Jungen weiter auf ihre Privatschule gehen konnten. Sie ahnten nicht, wie Aisling im Alltag jonglieren musste, um Ethan die Auftritte mit der Band und Finn seine Tennisstunden und Turniere zu ermöglichen.

Manchmal fragte sie sich, ob sie verrückt war, ihre Söhne auf eine Privatschule zu schicken, die sie sich überhaupt nicht leisten konnte. Hanyard House war natürlich Stephens Idee gewesen, ihrem charmanten, aber letztendlich eigennützigen Ex-Mann. Schon seit Ethans Geburt hatte er davon geschwärmt. Aber anstatt sich seiner Verantwortung als Vater zu stellen, hatte er sie verlassen, als die Jungen zwei und vier waren.

Bei der Scheidung hatte sie sich aus falschem Stolz mit sehr viel weniger zufriedengegeben, als ihr zustand. Rückblickend hätte sie darauf bestehen sollen, dass ihr Ex sich bis zum achtzehnten Geburtstag der Jungen an deren Schulgebühren beteiligte. Aber sie war sich nicht sicher gewesen, ob sie wirklich wollte, dass sie auf dieser Schule blieben. Damals hatte sie entschieden, mit einem möglichen Schulwechsel noch bis zum Ende der Mittelstufe zu warten, um ihren Söhnen einen weiteren Bruch in ihrem Leben zu ersparen. Sie hatte geglaubt, es würde ihnen den Alltag erleichtern, wenn sie sie fürs Erste in ihrer vertrauten Umgebung beließ.

Aber dann wurden beide nacheinander für Stipendien vorgeschlagen, mit denen ihr weiterer Schulbesuch bis zum Abitur unterstützt wurde. Ethan hatte ein beträchtliches Musik- sowie ein kleineres akademisches Stipendium erhalten. Und Finn war dem Vorbild seines Bruders gefolgt und hatte ein Sportstipendium bekommen, das beinahe die Hälfte seiner Schulgebühren abdeckte und bei akademischem Erfolg weitere Mittel in Aussicht stellte.

Da hatte Aisling sich verpflichtet gefühlt, ihren Söhnen auch weiterhin den Besuch ihrer Privatschule zu ermöglichen, einfach weil sie es sich verdient hatten. Sie schwor sich damals, die fünftausend Pfund pro Jahr, die sie trotzdem noch für jeden der beiden zahlen musste, irgendwie aufzubringen.

Das hatte sie auch geschafft, aber nur, indem sie die gesamte Erbschaft ihrer Mutter aufgebraucht hatte und dann mit überzogenem Konto und Krediten allmählich immer tiefer in die Miesen gerutscht war. Es hatte Schreckmomente gegeben, in denen sie nicht weiterwusste, etwa als die Aufstockung eines Kredites abgelehnt wurde, mit dem sie eine Lücke überbrücken wollte. Ja, sie hatte bisher immer eine Lösung gefunden – aber sie wusste auch, dass sie dabei auf sich allein gestellt war.

Sie hatte sich damals so unglaublich einsam gefühlt. Ohne Eltern, an die sie sich wenden konnte, ohne Partner und mit einem Freundeskreis, der ausschließlich aus Eltern bestand, die gar nicht wussten, was finanzielle Probleme bedeuteten.

Ihre größte Angst war, das Haus zu verlieren. Sie hatte so viel Arbeit hineingesteckt, um es zu einem perfekten Heim zu machen, zu ihrem Zuhause. Bei ihrem Einzug war es eine heruntergekommene, deprimierende Bruchbude gewesen. Sie hatte Hunderte von Stunden damit zugebracht, alte Tapeten herunterzureißen, alles neu zu streichen und stilvoll auszuleuchten.

Jetzt war das Haus wunderschön, fand sie. Behaglich und luftig, mit einem freien Blick auf die dahinterliegenden Felder. Wann immer sie wollte, konnte sie in der Küche sitzen und in die Weite schauen, und das hatte im Laufe der Jahre vieles besser gemacht.

Selbst jetzt, wo ihre Söhne praktisch erwachsen waren, brach ihr der Gedanke, vielleicht ausziehen zu müssen, beinahe das Herz. Dabei würde es eine Menge ihrer finanziellen Probleme lösen. Sie könnte das Haus mit beträchtlichem Gewinn verkaufen und irgendwo von vorne anfangen, in einer Gegend, die gerade erst im Kommen war, erneut eine renovierungsbedürftige Immobilie erwerben und sie nach und nach zu ihrem Zuhause machen. Es würde ihre Schulden mit einem Schlag reduzieren. Aber es würde sie auch innerlich zerreißen.

Vielleicht muss ich das ja gar nicht, dachte sie, während am Frühstückstisch eine gutmütige Diskussion darüber ausgebrochen war, wer für den Abwasch zuständig war. Wenn ich SINN verkaufen kann.

SINN war ihr neues Spiel, ihr geheimes Lieblingsprojekt, an dem sie das ganze vergangene Jahr gearbeitet hatte. Neben den Vorstandssitzungen von Start-up-Unternehmen, an denen sie teilgenommen hatte. Neben Haushalt und Familie.

Sie wusste, dass das Spiel genial war, genauso gut oder sogar besser als Survive the Light. Sie musste nur noch Sony davon überzeugen und diesmal auch dazu bringen, ihr das zu zahlen, was es wert war.

Während Finn Ethan nötigte, ihm beim Abwasch zu helfen, nahm sie ihr Telefon zur Hand und rief erneut ihre E-Mails auf. Warum, wusste sie selbst nicht. Am Neujahrstag würde Sony bestimmt nicht antworten. Sie musste warten, bis die richtigen Leute aus dem Urlaub zurück waren, und dann einen Termin vereinbaren. Sie wusste, dass sie Interesse geweckt hatte.

Gedankenverloren ging sie die wenigen E-Mails durch, die zwischen den Jahren eingegangen waren. Die meisten waren Threads über das neue Start-up, in dessen Vorstand sie eingetreten war, ein sehr enthusiastischer kleiner Spieleentwickler namens VePlec mit Sitz in Holborn.

Sie seufzte unwillkürlich über den ambitionierten Ton der Nachrichten. Normalerweise mochte sie genau das an Start-up-Unternehmen, diese Begeisterungsfähigkeit, die noch nicht mit der harten Realität zusammengeprallt war, die hehren Ideale, die wichtiger waren als Geld.

Aber der Gründer dieses Unternehmens war einfach bloß arrogant. Offenbar hielt er sich für eine Kreuzung aus Steve Jobs und Elon Musk, dabei war er bloß ein ziemlich gewöhnlicher Nerd, der sich mit den richtigen Leuten zusammengetan hatte. Außerdem neigte er dazu, potenzielle Investoren mit großspurigen Behauptungen zu verärgern, von wegen, dass sein Spiel so viel besser sei als alles, was es bisher gegeben hatte.

Kopfschüttelnd überflog sie seinen jüngsten Thread. Der CEO hatte den Verdacht, dass irgendjemand Ideen und Codes an ein Konkurrenzunternehmen weitergab, was Aisling für etwa so wahrscheinlich hielt wie die Vorstellung, dass Sony an ihrer ersten Vorstandssitzung teilnehmen würde.

In den jüngsten Ankündigungen von Adelpho gibt es klare Anzeichen dafür, dass sie Details unserer neuen Spieleplattform in einer Weise kopieren, die mehr als bloßer Zufall ist.

Als Aisling die aufgelisteten Punkte überflog, fand sie diese allerdings zu vage, um von etwas anderem als einem Zufall auszugehen. Es war bloß eine weitere Firma, die ein retro angehauchtes Plattformspiel entwickelte.

»O mein Gott«, sagte sie grinsend. »Der Gründer dieses Start-ups ist echt verrückt. Er glaubt, irgendjemand würde die IP eines Spiels stehlen, von dem noch keiner gehört hat. Er will sogar einen Privatermittler engagieren, der undercover in dem Unternehmen arbeiten soll.«

»Oh, super«, sagte Ethan und wirkte zum ersten Mal an diesem Vormittag wieder halbwegs lebendig. »Die könnten mich anstellen. Ich würde bestimmt locker eine Woche lang als Spieleentwickler durchgehen. Jedenfalls besser als ein Privatdetektiv, der keine Ahnung hat. Und ich erkenne immer, wenn jemand heimlichtut und rumschleicht.«

»Ich würde dich anstellen«, sagte Aisling, las weiter und fügte hinzu: »Oh, schade. Sie haben bereits jemanden engagiert. Damit ist deine große Chance dahin.«

Sie scrollte bis zum Ende der Mail, auf der Suche nach dem Namen des Privatdetektivs, damit sie gemeinsam darüber lachen konnten. Aber stattdessen blieb sie an einem Satz hängen, den sie wieder und wieder las, während sich ihre Brust langsam zuschnürte.

Jack O’Keane von der Firma O’Keane & Ross wird ab sofort undercover in unserem Unternehmen tätig sein.

Dann stürzten Erinnerungen auf sie ein, an einen fünfzehnjährigen Jungen mit Grübchen und einem nachsichtigen Lächeln. Daran, wie er ihre Hand ergriffen hatte. Daran, wie er sie ausgelacht hatte, wenn sie bei Mario Kart von der Piste abgekommen war. Und daran, wie sich an einem kalten Abend ihrer beider Atem vermischt hatte.

Es waren Erinnerungen, die sie nie zugelassen hatte. Seit dreißig Jahren nicht. Und die ihr Herz schlagen ließen, als wäre sie meilenweit gelaufen.

3.

Über Lyndhurst Heath fegte ein kalter, unbarmherziger Wind, der auf der ungeschützten Haut brannte. Jonah spürte den Impuls, die Frau zuzudecken, die sie gefunden hatten. Aber der bläuliche Ton ihrer Haut rührte nicht nur von der Kälte her. Sie würde nie wieder eine gesunde Farbe annehmen.

Natürlich war McCullough vor Ort, obwohl sie als Forensikerin der Hampshire Constabulary gar nicht hier sein sollte. Es gab einen leitenden Kriminaltechniker, der offiziell für die Sicherung von Beweismitteln zuständig war. Aber Linda McCullough war geradezu besessen von ihrem Job und hypergewissenhaft. Sie hatte immer Angst, dass jemand die Proben verunreinigen könnte, die zur Analyse bei ihr landeten. Deshalb hatte sie extra eine Fortbildung zur Spurensicherung am Tatort absolviert, um auch dort mitmischen zu können.

Zumindest beschränkte sie sich dabei auf Kapitalverbrechen, weshalb Jonah auch nicht überrascht war, sie hier zu treffen. Am Tatort eines Mordes, einer Gewalttat, eines erkalteten Leidens.

Ihre Rollen waren klar definiert. Das heißt, McCullough hatte sie definiert. Als DCI und leitender Ermittler hatte Jonah einen flüchtigen Blick auf das Opfer zu werfen und sich ansonsten rauszuhalten, während Linda und das Team der Spurensicherung ihre Arbeit machten. Während sie fotografierten, Proben sicherten und ihre Erkenntnisse besprachen, konnte Jonah zusehen und vielleicht einen Kaffee trinken. Bei einem Mordfall wie diesem wurde zusätzlich auch noch ein Gerichtsmediziner hinzugezogen. Wenn alle fertig waren, würde Linda McCullough Jonah eine kurze Zusammenfassung geben, bei der auch der leitende Kriminaltechniker zuhören durfte, wenn er Glück hatte.

Jonah entfernte sich ein wenig vom Tatort, sorgfältig darauf bedacht, mit seinen hastig angezogenen Turnschuhen nicht in die Pfützen zu treten, die in der Heidelandschaft verteilt waren. Darauf war er heute nicht vorbereitet gewesen. Er war um neun Uhr aufgewacht, hatte überlegt, eine Runde mit dem Rad zu drehen und danach einen Braten zuzubereiten, während er gleichzeitig Milly bespaßte. Sie war inzwischen fast ein halbes Jahr alt und überaus anspruchsvoll.

Er hatte sich auf das gemeinsame Essen gefreut und darauf, es sich anschließend mit Milly und seiner Partnerin Michelle auf dem Sofa gemütlich zu machen und gemeinsam einen kindgerechten Film zu schauen. Entspannt Zeit miteinander zu verbringen, anstatt wie in den vergangenen drei Monaten nur zwischen Tür und Angel praktische Alltagsfragen zu besprechen.

Aber es gab Anrufe, die er nicht ignorieren konnte, und dieser war einer davon gewesen. Er hatte ein dumpfes Pochen verspürt, sobald er ihn angenommen hatte.

Eine sechsundvierzigjährige Frau … Leiche auf einem Scheiterhaufen …

Das war die Meldung, die man ihm durchgegeben hatte, aber in seinem Kopf hatte sich sofort ein Wort festgesetzt: Serienmörder. Serienmörder. Serienmörder.

Sie hatten geahnt, dass es irgendwann so kommen könnte. Seit sie im Oktober in der Nähe des Campingplatzes Longbeech auf einem Scheiterhaufen die kaum identifizierbaren Überreste von Jacqueline Clarke gefunden hatten und danach von einem leeren Scheiterhaufen zum nächsten kreuz und quer durch den New Forest gerast waren.

Sie hatten verzweifelt versucht zu verhindern, dass es geschah. Vergeblich.

Dieses Wissen hatte Jonah auch in Domnall O’Malleys Blick gesehen, als sein Sergeant am Tatort erschien. Die bleierne Müdigkeit, das Gefühl, dass sie versagt hatten.

»Gefunden hat sie ein Mann, der seinen Hund ausgeführt hat«, hatte Jonah ihm erklärt. »Er ist drüben bei dem Streifenwagen und hat einen Tee bekommen. Er sieht verfroren und genervt aus. Wollen Sie ihn aus seinem Elend erlösen?«

O’Malley hatte nickend sein iPad gezückt, um sich Notizen zu machen. Jonah hätte dem Mann mit dem Hund auch ein paar Minuten in der Kälte ersparen und vor O’Malleys Ankunft selbst mit ihm reden können, aber er hatte instinktiv gespürt, dass das ein Job für seinen freundlichen Detective Sergeant war. Für seine einfühlsame kumpelhafte Art und seinen Kilkenny-Akzent. Nicht für einen leitenden Beamten, der nur zur Zielscheibe von Ärger und Beschwerden werden würde.

Während O’Malley zu dem Zeugen ging, war Jonah mit einem schnell abkühlenden Becher Kaffee zurückgeblieben, den ein Constable für ihn aufgetrieben hatte. Mit dem Kaffee und seinen überwiegend düsteren Gedanken.

Kurz darauf hörte er ein Motorengeräusch und sah Juliette Hansons Nissan Micra, der sich über den verschlammten Weg den Hügel hinaufquälte. Seine Detective Constable parkte neben Jonahs Mondeo und stieg aus. Sie war zwar noch mehrere hundert Meter entfernt, doch ohne Allradantrieb und entsprechende Reifen war der Rest des Weges unpassierbar.

Jonah ging Hanson entgegen und traf sie am Fuß des Hügels. Zum Glück hatte sie Wanderschuhe angezogen, auch wenn sie zu ihrem knielangen schwarz-weißen Kleid und der dünnen Wolljacke ein wenig seltsam aussahen. Jonah wusste, dass er sie von der Beerdigung weggeholt hatte, und er bekam ein noch schlechteres Gewissen.

Sie nickte ihm zu. »Chief.«

»Es tut mir wirklich leid.« Er versuchte, ihre Miene zu deuten. »Wie ist es gelaufen? War Ben …?«

»Natürlich perfekt«, antwortete Hanson mit einem trockenen Lächeln. »Eine fantastische Rede, alles tadellos organisiert. Ein stilvoller Leichenschmaus. Ein ländlicher Pub. Sie wissen schon.«

Jonah lächelte. Er konnte es sich gut vorstellen. Ben, das vierte Mitglied seines Teams, war einer dieser Menschen, die Perfektion erreichten, ohne sich anzustrengen. Er war sportlich und attraktiv wie ein Filmstar, vollkommen selbstbeherrscht und organisiert, ein Musterpolizist. Aber wie Jonah schon lange vermutet hatte, war er auch ein Mensch, der sich schwertat, die Gefühle, die unter der glatten Oberfläche brodelten, offen zu zeigen. Und der Tod seines Vaters hatte ihn bestimmt schwer getroffen.

Er wollte mehr erfahren, doch dies war nicht der passende Zeitpunkt. Stattdessen fragte er: »Haben Sie noch weitere Schichten zum Überziehen dabei?«

»Hmm … vielleicht im Wagen«, antwortete Hanson. »Ich kann mal nachgucken, falls wir länger hier sind.«

»Das würde ich unbedingt machen. Ich friere selbst in meinem Mantel. Ich bringe Sie kurz auf Stand, und dann sollten Sie sich so dick anziehen wie möglich.« Er blickte zu dem Hügel und sah einen Mann neben Hansons Wagen stehen. Mit seiner Wollmütze und dem Fernglas sah er aus wie ein Vogelbeobachter. Er war zu weit weg, um ihn wegen unbefugten Betretens des Tatorts zu belangen, doch mit dem Fernglas konnte er ihre Aktivitäten von seinem Standpunkt aus ziemlich genau beobachten.

»Hey«, rief er zwei uniformierten Constables in der Nähe zu. »Können Sie den Mann da oben wegschicken?«

Die beiden Beamten nickten und machten sich auf den Weg zu der Hügelkuppe. Daraufhin zog der Mann freiwillig ab. Hoffentlich hatte er noch keine Gelegenheit gehabt, ein morbides Foto zu schießen. Der Gedanke, dass ein scharfes Bild des Opfers veröffentlicht werden könnte, bevor die Polizei die Familie benachrichtigt hatte, war Jonah äußerst unangenehm. Aber an einem derart öffentlichen Ort hatten sie nur begrenzte Handhabe, Gaffer fernzuhalten.

Er wandte sich wieder den Kriminaltechnikern in ihren weißen Overalls zu. Hanson folgte ihm. »Okay«, sagte er. »Gefunden wurde sie um elf.«

»Wieder ein Scheiterhaufen?« Hanson versuchte, sich die Strähnen aus den Augen zu streichen, die ihr der böige Wind ins Gesicht blies. Wegen der Beerdigung trug sie ihr Haar heute offen und nicht wie sonst bei der Arbeit zu einem Pferdeschwanz gebunden. »Gehen wir davon aus, dass es derselbe Täter war?«

»Ja«, bestätigte Jonah. »Und ja. Aber diesmal hat er nicht richtig gebrannt.« Wie bei seinem ersten Blick auf den Scheiterhaufen verspürte er erneut einen Anflug von getrübter Hoffnung. »Aus Gründen, die noch unklar sind, hat er oder sie das Feuer offenbar gelöscht, kurz nachdem es aufgelodert ist. Mit einem Feuerlöscher. Die Leiche ist unversehrt.«

Er sah sie an. »Und wir haben Blutspuren gefunden, die allem Anschein nach nicht vom Opfer stammen.«

»Genug für eine DNA-Analyse?«

»Vielleicht«, sagte Jonah. »Aber um das mit Sicherheit sagen zu können, bin ich noch nicht nahe genug an den Tatort herangekommen.« Er lächelte ironisch. »McCullough ist auf dem Kriegspfad.«

Er beobachtete Hansons Reaktion und fand seine eigenen komplexen Empfindungen gespiegelt. Die Angst, dass sie es fast sicher mit einem Serienmörder zu tun hatten. Das Wissen, dass dieses zweite Opfer ein drittes sehr viel wahrscheinlicher machte. Serienmörder folgten zwar keinem absolut starren Muster, aber der Schritt vom ersten zum zweiten Mord war häufig ein Dammbruch. Der Täter entwickelte Selbstbewusstsein. Er fühlte sich mächtig. Das machte ihre Ermittlung umso dringlicher, und jeder Fehler, der ihnen unterlief, konnte tödlich sein. Ein enormer Druck, der auf ihnen allen lastete.

Dem gegenüber stand die Hoffnung, dass der zweite Mord ihnen die nötigen Beweise liefern würde, um den ersten aufzuklären. Und vielleicht würde ihnen das gelingen, bevor es ein weiteres Opfer gab.

Bevor Hanson etwas sagen konnte, kam Linda McCullough auf sie zu. Sie hatte ihre Maske hochgeschoben.

»Wir haben definitiv Blutspuren«, erklärte sie ihm. »Und sie stammen nicht von dem Opfer.«

4.

Jack O’Keane.

Der Name ging Aisling unaufhörlich durch den Kopf, während sie duschte, sich ankleidete und Ethans Wäsche zusammensuchte. Der Rhythmus der Silben begleitete sie, als sie sich einen Becher Tee kochte, an den Küchentisch setzte und auf ihrem Handy herumscrollte.

Mit halbem Ohr hörte sie Ethan und Finn zu, die sich etwas zu essen machten. Ethan erfand ein bizarres Sandwich, das er mit zur Probe nehmen wollte, Finn bereitete eine Gemüsepasta vor, die er sich nach dem Laufen aufwärmen konnte. Sie wünschte sich plötzlich dringend, sie könnte sich in das Gespräch einmischen und ihnen von Jack erzählen. Aber das war etwas, das sie niemals erwähnen durfte.

Dabei waren sie sonst immer offen und ehrlich miteinander. Als Stephen sie verlassen hatte, um seiner Affäre nachzugehen, hatte Aisling das Gefühl gehabt, sie stünden von nun an zu dritt gegen den Rest der Welt. Sie waren jetzt ein Team, und sie hatte sich wirklich angestrengt, immer aufrichtig zu den Jungen zu sein. Sie hatte ihnen die Wahrheit darüber gesagt, warum Stephen sie verlassen hatte. Sie hatte betont, dass das allein seine Verantwortung war und seine Söhne keine Schuld traf. Vielleicht hatte sie davon abgesehen, ihnen zu erzählen, dass ihr Vater das älteste Klischee der Welt bedient hatte und mit einer zwanzigjährigen Praktikantin abgezogen war, aber ansonsten hatte sie nichts verschwiegen.

Wenn ihre Söhne sie dabei ertappten, dass sie über einer Erinnerung an ihr vorheriges Leben ein paar Tränen vergoss, hatte sie gelernt zuzugeben, dass sie traurig war. Denn es war okay, manchmal traurig zu sein. Sie hatte den Jungen auch offen erklärt, dass sie hin und wieder ein bisschen Abstand von ihnen brauchte. Und als sie anfingen, Fragen über Sex zu stellen, hatte sie auch die ehrlich beantwortet.

Deshalb war es vermutlich bloß natürlich, dass ihre Söhne beschlossen hatten, eine aktive Rolle bei ihren Dating-Aktivitäten zu übernehmen. Nicht dass sie das so gewollt hatte. Aber vor ein paar Jahren hatte Ethan eine Tinder-Benachrichtigung auf ihrem Handy entdeckt und verlangt, ihr Profil zu sehen. Es war ihr extrem peinlich gewesen, doch wenn man die Idee vollkommener Offenheit propagierte, musste man sich auch daran halten.

»Warum erwähnst du nicht, dass du eine Gamerin bist?«, hatte er empört gefragt, nachdem er sich ihr Handy geschnappt hatte. »Ich kann nicht glauben, dass du schreibst, du würdest lange Spaziergänge mögen, aber mit keinem Wort erwähnst, wie gerne du Halo spielst. Oder dass du deinen Lebensunterhalt mit der Entwicklung von Computerspielen verdienst.«

»Also, ich würde schon gern einen Erwachsenen kennenlernen«, hatte sie gesagt. »Und ich befürchte, dass ich die meisten von denen abschrecke, wenn ich sage, dass es mir Spaß macht, am Bildschirm alles kurz und klein zu ballern.«

Ethan hatte den Kopf geschüttelt. »Du möchtest das Interesse von Leuten wecken, mit denen es dir Spaß macht, Zeit zu verbringen. Wenn du diesen Lange-Spaziergänge-guter-Wein-Kram postest, kriegst du bloß einen Haufen Vogelbeobachter und sozial gestörte Banker.«

Sie hatte gelacht und auch nicht ernsthaft protestiert, als die beiden ein neues Profil für sie erstellten. Und tatsächlich hatte die Version, die ihre Söhne ihr später präsentierten, sehr viel mehr Ähnlichkeit mit der echten Aisling: eine freundliche Person mit einer Leidenschaft für Computerspiele, die definitiv nicht an One-Night-Stands interessiert war.

»Und was ist, wenn ich doch an One-Night-Stands interessiert bin?«, hatte sie entrüstet gefragt.

»O Gott, Mum«, hatte Finn entsetzt erwidert. »Das darfst du uns nicht sagen.«

»Ihr seid doch diejenigen, die sich in mein Liebesleben einmischen!«

»Es ist nur zu deinem Besten«, hatte Finn ihr erklärt. »Und auch zu unserem. Wir wollen schließlich nicht, dass hier irgendwelche Schmierlappen rumhängen.«

»Oder irgendein langweiliger Knacker, der über Tomatenanzucht und seine Pensionierung redet«, hatte Ethan hinzugefügt. »Besser, wir helfen dir dabei auszusuchen, bei wem du nach rechts wischst.« Trotz ihres lautstarken Protests hatten die Jungen angefangen, sich potenzielle Matches anzusehen. »Ich lass dich auch entscheiden, in welche Richtung du wischst«, hatte Ethan großzügig eingeräumt. »Aber vorher brauchst du offensichtlich unser Feedback.«

So unwahrscheinlich es sich anhörte, das gemeinsame Scrollen durch Tinder-Profile mit ihren Söhnen war ein Riesenspaß gewesen. Was vor allem daran lag, dass viele Männer offenbar keine Ahnung hatten, wie man ein passendes Foto aussuchte.

»Da ist noch einer, der sich mit dem Finger in der Nase bohrt!«, hatte Finn irgendwann unter Lachanfällen gerufen. »Was ist bloß los mit den Typen? Glauben Sie wirklich, dass Frauen auf so was stehen?«

»Vielleicht sind wir diejenigen, die falschliegen«, bemerkte Ethan. »Vielleicht finden manche Frauen Nasebohren total sexy.«

»O mein Gott«, sagte Aisling, als sie das nächste Bild sah. »Ist das ein Foto von seiner eigenen Hochzeit?«

Sie musste so heftig lachen, dass sie fast keine Luft mehr bekam.

»Wer macht denn so was?«, fragte Ethan, nachdem sein Lachanfall sich so weit gelegt hatte, dass er wieder sprechen konnte.

»Na ja, er hatte sich halt für den Anlass schick gemacht«, sagte Finn. »Wär doch schade, einen guten Anzug zu verschwenden.«

Von da an waren besonders missratene Tinder-Fotos eine regelmäßige Quelle der Belustigung für sie alle drei geworden. Aisling hatte ihren Söhnen Screenshots und sogar einige der peinlichsten Nachrichten weitergeleitet, die sie erhielt. Hin und wieder erzählte sie den Jungen auch von den netten Männern, die sie tatsächlich getroffen hatte, aber das machte nicht halb so viel Spaß.

Sie hatte das von den Jungen bearbeitete Profil behalten und sich am Ende auch bei der Auswahl der Fotos von ihnen helfen lassen. Danach hatte sie sehr viel mehr Matches bekommen als vorher, auch wenn es noch bei niemandem richtig gefunkt hatte. So hatte sie zwar keinen neuen Freund gefunden, dafür aber drei neue Online-Gaming-Kumpels kennengelernt. Manchmal bildeten auch Ethan und Finn ein Team, um mit ihnen zu spielen.

Offenheit und Ehrlichkeit, dachte sie, während sie zusah, wie Ethan seine Wäsche in die Maschine stopfte. Ehrlichkeit und Offenheit in allem. Bis auf eines …

Denn es gab einen Teil ihres Lebens, über den Aisling geflissentlich schwieg. Einen Teil ihrer Vergangenheit, den sie unter den Teppich gekehrt hatte.

Streng genommen hatte sie nie direkt gelogen. Über Maimeo und Daideo Cooley und die Gründe, warum sie Irland verlassen hatten. Und darüber, wie wenig sie daran erinnert werden wollte. Sie hatte nie die Unwahrheit gesagt, aber auch nie freiwillig etwas preisgegeben. Und tief im Herzen wusste sie, dass Halbwahrheiten am Ende trotzdem Lügen waren.

Wenn sie ihren Söhnen jetzt erzählte, warum ihr der Name Jack O’Keane so viel bedeutete, müsste sie ihnen alles beichten. Alles. Und das konnte sie nicht. Denn sonst würden die beiden erfahren, dass sie eine Vergangenheit hatte, von der sie bisher nichts wussten. Eine Vergangenheit, bei deren Erinnerung ihr übel wurde.

Um zwei Uhr bog ein Wagen forsch in ihre Einfahrt und riss Aisling aus ihren Gedanken. Sie ging in den Flur und öffnete die Haustür. Sie war nicht überrascht, Ethans Freund und gelegentlichen Bandkollegen Matthew Downing aus seinem BMW steigen zu sehen. Er machte aus allem einen großen Auftritt, als wollte er sich mit derselben Entschlossenheit einen Pfad in die Welt pflügen, mit der er gerade zwei Reifenspuren im Kies hinterlassen hatte. Er wirkte stets wie ein absoluter Erfolgsmensch.

Nur war er das gar nicht. Alle Entschlossenheit und auch die Unterstützung seines Vaters hatten den Mangel an musikalischem Talent nicht wettmachen können. Mit achtundzwanzig blickte er auf zehn Jahre beständigen Scheiterns zurück, obwohl er zahlreiche Chancen bekommen hatte. Er hatte Termine bei großen Labels. Talent-Scouts besuchten seine Konzerte. Er hatte an unzähligen Bandwettbewerben teilgenommen … und alle verloren.

Bei jedem anderen hätte Aisling es vielleicht einfach fehlendem Glück zugeschrieben, aber bei Matthew – dessen wohlhabender Vater alles Glück der Welt für seinen Sohn zu erzwingen versuchte – war sie sich sicher, dass er schlicht nicht das hatte, was man brauchte, um es zu schaffen. Laut Matthew lag es natürlich nie daran, sondern an dem provinziellen Southamptoner Publikum oder an den rückständigen Labels, die Angst hatten, etwas Neues zu wagen.

Anfangs hatte Ethan zu ihm aufgeblickt, aber inzwischen verließ er sich nur noch darauf, dass Matthew einsprang, wenn ein Bassist oder Drummer wegen Krankheit oder Verletzung ausfiel. Das sei besser, als abzusagen, meinte er. Aber Aisling hatte seine Enttäuschung gesehen, nachdem Matthews Unfähigkeit, den Takt zu halten, mehr als einen Gig ruiniert hatte.

Sie rang sich ein Lächeln ab, als Matthew aus seinem Wagen stieg und sie angrinste. Aus irgendeinem Grund schien er davon überzeugt zu sein, dass sie ihn wahnsinnig attraktiv fand, und das war ihr unangenehm. Als er zum ersten Mal auf einer von Ethans Partys aufgetaucht war, hatte sie ihn tatsächlich eigenartig anziehend gefunden. Etwas an dem dick aufgetragenen Kajal, den engen Jeans und seinem unerschütterlichen Selbstvertrauen hatte sie fasziniert. Bis sie ihn zum ersten Mal auf der Bühne gesehen hatte.

»Hi, Matthew«, sagte sie. »Holst du meinen verkommenen Sohn ab?«

»Ja, kein Problem, Mrs C«, sagte er und dehnte und streckte die Arme, als wäre er nicht eine, sondern fünfzig Meilen gefahren. »Ich wollte sowieso zu der Probe kommen, falls Nicks Handgelenk noch nicht wieder heil ist. Ich hab gestern Abend praktisch nichts getrunken, ich bin also fit und fahrtüchtig.« Er blickte an ihr vorbei in den Flur. »Ethan ist vermutlich ein bisschen … wackelig auf den Beinen.«

»Ein bisschen«, sagte sie unverbindlich. Matthew nutzte jede Gelegenheit, sich vor ihr über Ethan lustig zu machen, nur spaßeshalber natürlich. Am besten reagierte sie gar nicht darauf.

Sie blickte zur Treppe und hoffte, Ethan würde auftauchen, bevor sie Matthew hereinbitten müsste, doch ihr Sohn war nirgends zu sehen. Resigniert fragte sie: »Möchtest du kurz reinkommen, während er seine Sachen zusammensucht?«

»Klar.«

Matthew folgte ihr in die Küche und schaffte es irgendwie, den größten Teil des Raumes einzunehmen. Das war ein Talent, über das auch ihr Ex-Mann verfügte. Ein instinktiver Besitzanspruch auf alles, worauf sein Blick fiel.

»Habt ihr euch gut amüsiert?«, fragte sie Matthew. »Auf der Party?«

»Ja, es war super«, sagte Matthew, lehnte sich an den Küchentresen und lächelte knapp, ein Lächeln, das andeutete, dass er sehr viel mehr wusste, als er preisgab. »Ich meine, super als Party, aber auch sehr inspirierend. Ich konnte tatsächlich eine Menge Aufnahmen für mein neues Video machen.«

Von der Treppe her waren eilige, stolpernde Schritte zu hören, dann platzte Ethan atemlos in die Küche. Sein Haar war vom Duschen noch feucht, und er streifte sich hastig eine Jacke über.

»Tut mir leid«, sagte er. »Ich hab dich nicht kommen hören.«

Matthew wandte sich mit einem angedeuteten Lächeln von Ethan zu Aisling. »Kein Problem«, sagte er. »Ich hab derweil mit deiner reizenden Mum geplaudert.«

»Sollen wir dann los?«, fiel Ethan ihm beinahe ins Wort. Aisling musterte ihren Sohn eingehender und bemerkte, wie angespannt er wirkte und wie hell seine Augen leuchteten.

Sie sah, wie Matthew ihrem Sohn nach draußen folgte und auf der Schwelle noch einmal stehen blieb, um ihr träge und selbstzufrieden zuzuwinken. Dann fiel die Tür hinter ihnen zu, und sie starrte ins Leere. Mit einem Mal wurde sie von einer großen Traurigkeit erfasst. Alles an diesem kurzen Wortwechsel sagte ihr, dass Ethan ihr etwas verheimlichte. Und Matthew, dem sie keinen Meter weit über den Weg traute, war eingeweiht.

Hatte Ethan sich peinlich danebenbenommen? Hatte er jemanden geküsst, den er nicht hätte küssen sollen? Hatte er sich übergeben? Illegale Substanzen eingenommen? Irgendetwas zertrümmert?

Sie war schon rastlos gewesen, seit sie Jack O’Keanes Namen gelesen hatte, doch nun kam echte Angst dazu. Sie wünschte, Ethan würde ihr einfach erzählen, was los war. Vielleicht könnte sie ihm helfen.

Offenheit und Ehrlichkeit …

Sie verzog die Lippen zu einem spöttischen Lächeln. Hatte sie sich selbst etwas vorgemacht? Und war es überhaupt fair, von ihren Söhnen zu verlangen, dass sie ihr alles erzählten? Während sie selbst nie wirklich ehrlich zu ihnen gewesen war?

Sie ging ziellos ins Wohnzimmer und weiter in ihr Arbeitszimmer, fand auch dort keine Ablenkung und stieg schließlich die Treppe hinauf. Vielleicht konnte sie Finn zumindest einige von ihren Gedanken anvertrauen.

Aber im selben Moment klingelte in seinem Zimmer das Telefon. Er meldete sich mit einem unsicheren »Hallo?« und sagte dann nach einer Pause noch leiser: »Oh, warte kurz.« Flüchtig tauchten seine Umrisse auf, als er leise, aber fest seine Zimmertür schloss. Aisling hörte ihn sagen: »Nein, ich habe ihr nichts erzählt …« Dann entfernte er sich von der Tür, und seine Stimme wurde zu einem undeutlichen Murmeln.

Ihre Brust schnürte sich zu. Noch mehr Heimlichkeiten. Finn wollte offensichtlich nicht, dass sie hörte, was er sagte. Dabei war es ihm sonst nie peinlich, in ihrer Gegenwart zu telefonieren. Ob mit seiner Freundin oder einem seiner Freunde. Er plapperte immer munter drauflos, während er mit dem Telefon am Ohr durchs Haus lief, und richtete ihr manchmal sogar Grüße aus. Aber was jetzt durch die geschlossene Tür drang, klang wie das Gemurmel eines Menschen, der offensichtlich etwas zu verbergen hatte. Mit wem Finn auch sprach, sie sollte nichts davon wissen.

War es Ethan, der sich vergewisserte, dass Finn ihr nichts erzählt hatte, was auch immer Ethan angestellt hatte?

Oder gab es – noch schlimmer – zwei Geheimnisse unter ihrem Dach? Dinge, die vor ihr verborgen wurden und die vielleicht belanglos waren, vielleicht aber auch wirklich schrecklich?

Drei Geheimnisse, meldete sich ihre innere Stimme zu Wort. Zwei von ihnen und ein ganz großes Geheimnis von mir.

5.

Als Hanson im Kommissariat ankam, war sie gründlich durchgefroren. In der Heide hatte ein eisiger Wind geweht, gegen den ihre Strumpfhose praktisch keinen Schutz bot.