14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lenos Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Lenos Polar

- Sprache: Deutsch

Matthias Sichelmann ist seit knapp einem Jahr Insasse der psychiatrischen Klinik Sommerweide. Diagnose: schizophrene Psychose, bedingt durch Alkoholmissbrauch. Im Gespräch mit der Therapeutin entfaltet sich nach und nach die Geschichte des Sohnes aus wohlhabendem Elternhaus: Mit zwölf von der Mutter verlassen, vom Vater ins Internat abgeschoben und aus schlechtem Gewissen mit Geld überschüttet, beginnt der begabte Schüler zu trinken. Das Studium der Philosophie und Biologie bricht er ab. Im Zustand der Volltrunkenheit provoziert er den Eklat mit der Mutter, die am nächsten Tag tot aufgefunden wird. Matthias verliert darüber den Verstand und lebt fortan in seiner eigenen Welt. Die exzentrischen Figuren seiner Phantasiestadt Megalopolis sind der Spiegel der Realität, der Schlüssel zu den tatsächlichen Ereignissen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 299

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

www.lenos.ch

Guido Bachmann

Sommerweide

Roman

Der Autor

Guido Bachmann, geboren 1940 in Luzern, studierte Musikgeschichte und Theaterwissenschaft in Bern. Lebte bis zu seinem Tod 2003 als freier Schriftsteller und Schauspieler in St. Gallen.

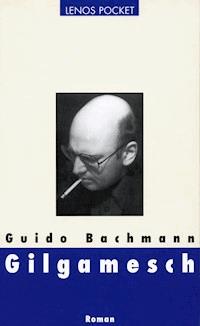

Sein literarisches Werk, für das er mehrfach ausgezeichnet wurde, u. a. 1990 mit dem Basler Literaturpreis und 1998 mit dem Buchpreis der Stadt Bern, umfasst Romane und Novellen, die alle im Lenos Verlag erschienen sind, darunter Gilgamesch, Der Basilisk, Dionysos und Die Wirklichkeitsmaschine sowie die autobiographischen Werke lebenslänglich und bedingt entlassen.

Für seinen Roman Sommerweide wurde Guido Bachmann 2003 der Buchpreis des Kantons Bern zugesprochen.

E-Book-Ausgabe 2019

Für die Taschenbuchausgabe durchgesehen

Copyright © 2002 by Lenos Verlag, Basel

Alle Rechte vorbehalten

Satz und Gestaltung: Lenos Verlag Basel

Umschlagfoto: skeeze/Pixabay

eISBN 978 3 85787 974 6

Für Urs und Armando

Inhalt

Erster Teil

Zweiter Teil

Dritter Teil

Vierter Teil

Fünfter Teil

Erster Teil

In der psychiatrischen Klinik Sommerweide, umgeben von Wiesen und Wäldern, erinnerte sich Matthias, an einem Papierkorb aus Peddigrohr flechtend, wieder jenes Tages, als er, von Ostende aus, an Bord der Leopold III. gegangen war, um mit diesem schäbigen Schiff Dover anzulaufen; aber wann diese Reise genau stattgefunden hatte, vermochte Matthias nicht zu sagen. Auch seine Psychiaterin konnte die kurze Zeit, zwölf Tage, die zwischen der Ankunft ihres Patienten Matthias Sichelmann in England und seiner Festnahme in der Westminster Abbey lagen, nicht rekonstruieren; denn Matthias behauptete immerzu, nach dem überstürzten Verlassen des Hotels Swiss Cottage, 4 Adamson Rd, London NW3, für unermesslich lange Zeit Schleusenwärter der Schleuse Gaswerk Ost gewesen zu sein, und ausserdem habe er damals mit gentechnischen Manipulationen in Megalopolis, nicht etwa London, sondern, wohlverstanden, in Megalopolis, die weltberühmte Blutwegschleckschnecke eigens für des Erzbischofs fürchterlichen Rivalen, nämlich für den Staatspräsidenten höchstselbst, gezüchtet.

Es war ihm also möglich, seine Reise nach Dover auch heute, am frühen Vorabend des Johannistages, an dem nach Einbruch der Dämmerung mancherorts Johannisfeuer entzündet werden, über deren Flammen Jugendliche, abergläubisch genug, zu welchem Zweck auch immer, ihre Sprünge setzen, heraufzubeschwören. Sein Reisetag, damals, zu Olims Zeiten, wie er sich ausdrückte, war ebenfalls auf den Vortag des Johannisfestes gefallen; genauer: Er hatte in Great Mongeham das viktorianische Haus seiner Mutter am frühen Abend erreicht. Auch in ihrem Garten war ein Holzstapel, wenngleich ein viel grösserer als im Park der Klinik Sommerweide, aufgeschichtet worden. Sibylle Springer hatte angeordnet, es müsse abends ein kleines, für die Anwesenden ungefährliches Feuer entzündet werden, weil sie sich, besonders was Matthias betraf, etwas davon versprach; denn Matthias erwähnte das Johannisfeuer im Garten seiner Mutter während jedes Gespräches mit Sibylle.

So hatte denn die besagte Fahrt nach Dover, eine halbe Stunde später nach Deal und endlich nach dem erwähnten nahe gelegenen Great Mongeham zum Old Schoolhouse, das seine Mutter, eine ehemalige Zahnärztin, bewohnte, ebenfalls an einem schon sommerlich heissen 23. Juni stattgefunden.

Ohne seine obere Prothese, die er wie immer, wenn er während der Ergotherapie an einem seiner riesigen Papierkörbe flocht, herausgenommen hatte, murmelte er unverständliche Worte, denen Schwester Monika Brunswiler (Matthias, der dazu neigte, Namen zu verhunzen, nannte sie Brunzwiler), seine Therapeutin, keinen Sinn abzugewinnen vermochte. Ins Gaumenteil dieser oberen Prothese (unten waren seine Zähne echt) hatte jemand, wer auch immer, die Initialen MH eingeritzt: unüblich genug, wie sich Schwester Monika sagen musste.

Er sah sich, unentwegt flechtend, was er ausserordentlich flink tat, neben drei deutschen Knaben an der Reling stehen; wilde Knaben, bemerkte er damals vor undenklichen Zeiten, Knaben, die zuweilen flüsterten oder mit den gebrochenen Stimmen ihrer anfälligen Jahre heiser und verschwörerisch lachten. Einer rief im Diskant: »Schaut mal dieses Ameisengerippe«, und deutete auf eine Amerikanerin, die mühsam, wiewohl tapfer, in einen violetten Kübel kotzte. Matthias hatte Zahnschmerzen, und er spürte, dass er kurz vor einem Asthmaanfall stand. Er stiess die Zunge gegen die Zähne und stellte erbittert fest, dass sie, obwohl nicht kariös, wieder bedenklich wackelten, weil sie, fortgeschrittener Parodontitis wegen, nur noch locker mit dem Fleisch verwachsen waren. Er wollte seiner Mutter das entzündete Zahnfleisch und die wackelnden Zähne vorführen, genüsslich vorführen, geradezu grausam vorführen, weil er ihr, die doch Zahnärztin gewesen war, die Schuld an seinem Zustand zuwies; denn sie hatte ihn, Matthias, als er zwölf gewesen war, böswillig verlassen; sie hatte ihn verlassen, sie, Mrs Fiona Victoria St. John-Smythe Sichelmann, hatte ihn verlassen, um mit einem gewissen Professor Doktor Hugo Dorn, Biologe, nach Great Mongeham in das von ihrem Vater geerbte Haus durchzubrennen; dass sie auch ihren Mann, Jakob Sichelmann, der fünfundzwanzig Jahre älter war als sie, verlassen hatte – daran dachte Matthias nie. Er fürchtete sich vor der Erscheinung seines Vaters; eigentliche Angst aber kannte er nicht, weil er niemals geschlagen worden war. Allerdings war ihm der Reichtum Sichelmanns, eines weltberühmten Antiquars, von Jahr zu Jahr verdächtiger: vor allem nach dem Erhalt der Villa in Berlin – ein monströses Geschenk des Vaters.

Der Ärmelkanal kam ihm wie geschmolzenes Blei vor. Zuweilen blitzten Schaumkronen auf, wenn die Sonne, im späten Vormittag stehend, schwarz gefranste Wolken durchbrach. Ihm war, als höre er Glockengeläut, unendlich viele Glocken, die in seinem Schädel dröhnten. Eherne Töne, draussen und drinnen. Kreischende Möwen folgten dem Schiff. In der Snackbar, später, ass er Gänseleber, wunderbar weich, verschmähte das Toastbrot und trank in gierigen Schlucken belgisches Bier. Sein Nacken, wenn er das Glas mit beiden Händen ansetzte, zitterte stark. Er hatte am Vorabend, von Dresden aus reisend, in Basel einen Pater besuchen wollen, der im Internat Biologie und Philosophie unterrichtet hatte. Seltsam, dass dieser Pater, er hiess Adalbert, den Existenzphilosophen Heidegger hoch verehrte. Matthias verdankte Adalbert, der im Internat den Spitznamen Erzbischof geführt hatte, den Studienplatz an der Freien Universität Berlin, wo er zuerst drei Semester Philosophie und danach fünf Semester Biologie belegt hatte, bevor er die FU überstürzt und ohne Abschluss verliess. Pater Adalbert indessen, als ehemaliger Rektor des Internats, er hatte sein Lehramt im Kollegium quittiert, nun privat lebend, war nicht anzutreffen gewesen, und Matthias trank in der Schweizerhof-Bar beim Bahnhof SBB einige Scotches, bevor er den Zug nach Ostende im Französischen Bahnhof kurz vor Mitternacht bestieg. Die Abteile überfüllt. Er liess sich zu Boden gleiten und sass wie betäubt im Gang vor der Toilette, deren Tür auf- und zuschlug. Es fiel ihm ein, dass er sich nicht mit einem Whiskyvorrat eingedeckt hatte, und er begann schon nach Mülhausen zu zittern, bis ihm dann der Schaffner bedeutete, er müsse in einem Coupé Platz nehmen. Er setzte sich. Ihm war schlecht. Gestank im Abteil. Der Zug rumpelte. Die Fahrgäste dösten. Es wurde Tag. Dunst überm Land. In der Nähe Gents sagte eine Frau beiläufig, dass Karl V. am 24. Februar 1500 in Gent geboren worden sei. Matthias horchte auf. Schon als Internatsschüler hatte er ein Faible für die Habsburger gehabt. Und ausserdem: Auch er, Matthias, hatte an einem 24. Februar Geburtstag. Seine Mutter hatte ihn, da der 24. Februar Matthiastag war, auf den Namen Matthias taufen lassen. Sein Geburtstag sei auch sein Namenstag, wollte er der Frau sagen, liess es aber sein und keuchte dann asthmatisch. Er hatte keine Medikamente dabei, weder Albuterol noch Terbutalin, die gemeinhin schon nach wenigen Minuten Erleichterung verschafften. Der Name Matthias schien ihm immer verhängnisvoller; denn Matthias, immerhin, soll, durch das Los bestimmt, an die Stelle des Judas Ischariot getreten sein, der sich nach dem Liebeskuss, im Garten Gethsemane dem Rabbi Jesus gegeben, erhängt hatte.

Er verliess die Snackbar und ging an Oberdeck. Pappbecher auf den Planken. Die Reling verrostet. Marode. Sicherheitshalber hatte er eine Flasche Bier mitgenommen. Die Gänseleber stiess ihm sauer auf. In der Schweiz, fiel ihm ein, war der Verzehr von Gänseleber verboten. Er musste plötzlich lachen. Dann schwindelte ihn wieder. Das Glockengeläut tönte nun auch im Leib. Funken stoben auf und vermischten sich mit Wasser. Er zitterte nicht mehr, als er später im Bug stand und die Kreidekliffe, Dover vorgelagert, sie ragten weiss empor, ausmachen konnte. Eine alte Hafenstadt, die schon viertausend Jahre zuvor erbaut worden war. Das eigentliche Wachstum indessen setzte erst zur Zeit der Römer ein, und Dover, damals Dubris, wurde wichtigster Hafen der Kolonie Britannien. Das heutige Dover Castle, von den östlichen Höhen der Kliffe aus gut zu überblicken, wurde von Wilhelm dem Eroberer im elften Jahrhundert auf den früheren sächsischen, römischen und eisenzeitlichen Bauten errichtet. Nach der Eroberung durch die Normannen erklärten die Machthaber Dover Castle zu einem der Cinque Ports; eine Gruppe von fünf Befestigungen, die Matthias, ein Kenner Kents, alle benennen konnte.

Kaum schnupperte er die nahe Stadt, überfiel ihn Verlangen nach Whisky. Schweiss brach aus – zuerst auf der Stirn, dann am ganzen Körper. Nach der Passkontrolle trank er am Büfett einen Johnnie Walker, klaubte verärgert das Eis aus dem Glas und fuhr etwa eine halbe Stunde später mit der Eisenbahn durch das satte Grün der Grafschaft Kent Deal entgegen. Weidende Schafe, pelziges Rückenmeer. Zuweilen, in zuckendem Zickzack, liefen wilde Kaninchen über offene Felder.

Ein mürrischer Taxichauffeur fuhr ihn zum Queen’s Hotel. Bei seiner Mutter war er nicht angemeldet; aber er wusste, dass sie sich im Old Schoolhouse in Great Mongeham aufhielt. Hugo Dorn, mit dem sie, wie man sagt, durchgebrannt war, er hatte nach der Wiedervereinigung Deutschlands als ordentlicher Professor für Mikrobiologie an der Technischen Universität Dresden habilitiert, kam als Rivale wiederum in Frage. Dorn und Fiona standen, wie Matthias herausgefunden hatte, wenngleich nur telefonisch, abermals in Kontakt. Er, Matthias, wollte etwas unternehmen. Das Endgültige. Der Mutter beispielshalber Rizinussamen verabreichen. Ein verheerendes Gift. Das giftigste Gift sozusagen: Er hatte es in Dresden präpariert – winzige Pillen, stecknadelkopfklein. Nachdem er Dorn in der Berliner Philharmonie kennengelernt hatte, man gab Bruckner und Mahler, war er ihm nach Dresden gefolgt und ein halbes Jahr in seiner Wohnung geblieben, wo er seltsamen religiösen Praktiken verfiel, denen er die ganze Zeit oblag. Mixtur aus Magie und Muff. Private Variationen des Raja-Joga etwa. Lotossitz. Oder das Anstimmen von hochheiligen Silben. Die vergebliche Anrufung der zweiundsiebzig Genien. Dank seines phänomenalen Gedächtnisses beherrschte er Sanskrit, das ihm die Mutter noch zu den guten Zeiten beigebracht hatte, recht gut.

Die alte Frau an der Rezeption, eine Verwandte der greisen Besitzerin, an einem rosa Kinderstrümpfchen strikkend, erkannte ihn sofort, weil Matthias, da er es hasste, bei seiner Mutter zu übernachten, meistens im Queen’s Quartier nahm. Er fragte nach dem schwarzen Kater, den er Hermes nannte. Er sei munter und gesund und jage Mäuse, sagte ihm die Frau, ohne von ihrer Strickarbeit hochzusehen. Im ersten Stock dann lief ihm Hermes entgegen und stupste den Kopf zutraulich an sein Schienbein. Hermes flitzte ins Zimmer und sprang auf das Fensterbrett, wo er sich laut schnurrend das schwarze Fell und die weissen Pfoten leckte und danach ausgiebig gähnte. Die schweren, dunklen Möbel waren viktorianisch und verliehen dem Zimmer etwas Bombastisches. Sein Grossvater, Sir Archibald St. John-Smythe, hatte das Old Schoolhouse mit solchen Möbeln vollgestopft, die er zum Teil aus Indien mitgebracht hatte, das er, mutig genug, erst lange nach der Unabhängigkeitserklärung verlassen hatte, obwohl er dort als Exekutant von Aufständischen berüchtigt gewesen war. Er zog mit Fiona nach England zurück, als sie zwölf Jahre zählte. Sie hatte sehr unter ihrem Vater zu leiden, der sie nachgerade ins Studium der Zahnmedizin hineinprügelte. Er hatte einen zinnoberroten Kopf, trank eine Flasche Whisky täglich und rauchte ununterbrochen Shag aus kurzen Pfeifen. So machte er ganz bewusst auf britischen Landedelmann und wurde dadurch zur eigenen Karikatur.

Ohne die Reisetasche ausgepackt zu haben, ging Matthias in die Bar. Johnny, der Barmixer, reichte ihm unaufgefordert einen doppelten Single Malt. Er war dürr und zeigte keine Regung in seinem faltigen Intrigantengesicht, als er, ein Glas hebend, das er, um es auf den Glanz zu prüfen, gegen einen einfallenden Sonnenstrahl hielt, mit schleppendem Slang sagte, es sei ein schöner Tag, ob es nicht so sei, worauf Matthias meinte, ja, in der Tat, es sei ein lieblicher Tag. Johnny, die Gläser pingelig polierend, wies darauf hin, dass in Deal während des eben angebrochenen Wochenendes ein carnival stattfinde. Grosser Umzug. Und es marschiere auch die Girl Piper’s Band mit Dudelsackpfeifen – ausserdem seien Schönheitsköniginnen zu bewundern, sowie die Chatham Marines Unit Band; und morgen Samstag werde ausserdem, was aber Mister Sichelmann (er sagte Säickelmän) wohl kaum interessiere, im Astor Theatre eine baby show durchgeführt – first class: babies between six months and twelve months – and so on. Deswegen wohl der rosa Babystrumpf, an dem die verschrobene Tante der Besitzerin strickte.

Am Nachmittag, es klarte bei steifer Brise auf, ging Matthias über die High Street und kaufte in der Take-away-Bude eines verfetteten Chinesen Crevetten, Pilze und Reis, ein gutes Gemisch, das er, nachdem er sich am Strand auf die rund abgeschliffenen Steine gesetzt hatte, aus der duftenden Tunke klaubte und von Hand verzehrte, als die Flut schon ziemlich hoch stand. Die flache Brandung schob Kies vor sich her, der dann, beim schäumenden Abfliessen grollend, wieder mitgerissen wurde. Das Wasser hatte die Farbe von Milchkaffee. Vor dem blassblauen Himmel strichen Möwen hart am Wind. Hineintauchen, dachte er, hineintauchen und schwimmen, weit hinausschwimmen, um schwimmend endgültig zu versinken. Später betrat er eine Bar und trank Guinness. Das bittere Bier, beinahe schwärzlich und mit einem Schaum weich und weiss wie Schlagsahne, schmeckte ihm. Dann nahm er eine feingearbeitete, mit Lapislazuli besetzte silberne Pillendose, eine indische Arbeit, die ihm seine Mutter einst geschenkt hatte, aus der Rocktasche. Er schüttelte die Dose vor dem Ohr und wurde blass dabei, und nachdem er die Dose mit den winzig gedrehten Pillen darin rasch wieder eingesteckt hatte, straffte er die Schultern, verliess die Bar, suchte ein Taxi und liess sich vom selben mürrischen Chauffeur, der ihn zum Queen’s gebracht hatte, nach Great Mongeham zum Old Schoolhouse, dem von Sir Archibald geerbten viktorianischen Sitz seiner Mutter, fahren, die das Landhaus, im Stil des Gothic Revival erbaut, nach dem Tod ihres Vaters und der Trennung von Dorn (der angeblichen Trennung, musste sich Matthias wieder einhämmern), allein bewohnte. Das Haus aus dem neunzehnten Jahrhundert war, wie gesagt, dem gotischen Stil nachempfunden und stand gut verborgen in einem parkähnlichen, allerdings ziemlich verwilderten Garten, der an eine halbzerfallene romanische Kirche und einen Friedhof mit schiefen und verwitterten und moosbewachsenen Grabsteinen grenzte, die sich in der Erde zu verstecken schienen. Er stiess das Tor so ungestüm auf, dass der rechte Flügel gegen den Strunk einer vor Jahren gefällten Ulme prallte, und ging sofort, als triebe ihn etwas zur Eile, die alte Mauer aus achatgelbem Feldstein entlang, wo Johannisbeerstauden mit roten Früchten wuchsen, von denen er einige abriss und zwischen den Fingern zerdrückte, die rot blieben, als wären sie blutbesudelt. Hinter Haselnusssträuchern und Nussbäumen, früher einmal als Windschutz gepflanzt, sah er ein Gerstenfeld. Weiter dem Rasen zu, der nun wirklich nicht teppichgleich gemäht und gehätschelt wirkte, wuchsen Zinnien, Petunien und Nelken in den Beeten. Auf dem Rasen vor der Bank bemerkte er zu seiner Verblüffung einen hohen Holzstapel, der, so frisch wirkte er, kurz zuvor aufgeschichtet worden sein musste.

»Heute abend«, sagte Schwester Monika Brunswiler mit milder Stimme, »entfachen wir ein Johannisfeuer.«

Und Matthias nuschelnd: »Ein was bitte?«

»Ein Johannisfeuer.«

»Warum zum Teufel ein Johannisfeuer?«

»Frau Doktor Springer hat es angeordnet.«

»Einst, vor langer, langer Zeit, bin ich im Garten meiner Mutter durch ein Johannisfeuer gesprungen, durch die Flammen durch, müssen Sie wissen, aber Sie wissen nichts.«

»Ich weiss.«

»Was wissen Sie?«

»Dass ich nichts weiss.«

»Na sehen Sie. Wusste ich’s doch. Vor langer, langer Zeit. Als ich noch auf der Suche nach meinem Gedächtnis war. Mein Gedächtnis bestand damals aus schwarzen Tüpfchen; genauer: aus Drosophilen, falls Sie wissen, was das ist. Ich reklamierte sie im Fundbüro. Ja, ich suchte mein Gedächtnis im Fundbüro. Eine unermessliche Anzahl schwarzer Tüpfchen. Können Sie sich das vorstellen?«

»Nein.«

»So ist’s brav.«

»Frau Doktor Springer wartet.«

»Soll sie warten. Die Stunde an Samstagnachmittagen draussen im Park ist fakultativ. Ausserdem habe ich noch eine Musiktherapielektion bei der bemerkenswerten Frau Rosamunde Feuerstein, Anthroposophin.« Er mochte den Raum mit den vielen und absonderlichen Instrumenten. Auch die Methoden der fülligen Rosamunde hatten es ihm angetan. Er liess keinen Besuch aus.

Matthias flocht unentwegt weiter, aber er schaute die Brunswiler dabei an; denn er flocht automatisch, flocht ausserordentlich schnell, flocht wie ein Blinder. »Ich will Ihnen etwas anvertrauen, nur Ihnen, verstehen Sie.« Und er flüsterte: »Zeit ist Barmherzigkeit der Ewigkeit.« Triumphierend dann: »Wussten Sie das? Warum wussten Sie das? Oder wussten Sie das nicht? Wohlan, ich werde abermals durchs Feuer springen, wie ich es in grauen Vorzeiten in meiner Mutter Garten getan habe. Oder werden mich die Flammen verzehren? Wird mich das Feuer läutern? Für Sie, Frau Brunzwiler, gehe ich immer durchs Feuer.«

»Wie lieb von Ihnen, Herr Sichelmann.« Sie schaute ihn gütig durch die dicken Gläser ihrer gelben Brille an. Er aber flocht weiter, flocht unentwegt an diesem übergrossen Papierkorb aus Peddigrohr weiter, flocht immerzu weiter, in automatisierter Wellenbewegung das dünne Rohr waagrecht um die dickeren senkrecht stehenden Staken windend: seine einzige Beschäftigung, abgesehen vom Trommeln oder Gongschlagen während der Musiktherapie, in der psychiatrischen Klinik Sommerweide, geduldig betreut von Schwester Monika. Das Peddigrohr, eigentlich Rotanpalme, ist eine Kletterpflanze, die, zuweilen bis zweihundert Meter lang, Urwaldriesen umschlingt und eine Dicke von fast durchgehend fünf Zentimetern aufweist. Der Spross wird an der Pflanzenbasis gekappt und abgezogen, wonach man die dornenartigen Geisseln abschält. Man schneidet die Rohre für den Transport in kürzere Stücke, und das Mark dient als Rohmaterial für Spazierstöcke oder Rohrmöbel, wobei für Flechtwerk, etwa Matten, Schnüre, Kordeln oder eben Papierkörbe, die in schmale Streifen abgeschälte Rindenschicht des Sprosses gebraucht wird. Niemand wusste, wie viele Papierkörbe Matthias geflochten hatte. Auch Schwester Monika nicht. Das dünne Material, von Matthias befeuchtet, damit es nicht breche, war zum Lebensfaden geworden, zur Zeit gewissermassen, die, waagrecht um das Senkrechte geflochten, zum Raum wurde. Ein stummes Flechten, ein zähes Flechten. Ergotherapie, wie Monika gern dozierte, habe man in Frankreich schon vor über zweihundert Jahren durchgeführt, um das seelische Befinden des Patienten mittels kreativer und handwerklicher Techniken zu verbessern, damit Kräfte frei würden. Matthias hatte laut und lange gelacht, was die Schwester, die liebend gern Psychiaterin gewesen wäre und gegenüber Doktor Springer einen gewissen Groll hegte, ausserordentlich betrübte. Fortan liess sie das Aufklären sein. »Es wird wirklich Zeit«, mahnte sie, »setzen wir unser Gebiss wieder ein.«

»Das ist mein Gebiss, nicht Ihr Gebiss und folglich eben auch nicht unser Gebiss, denn dieses Gebiss ist ausschliesslich mein Gebiss, verstehen Sie, falls Sie das überhaupt verstehen. Aber Sie verstehen ja rein gar nichts, Sie dumme Kuh, Sie.«

»Frau Doktor Springer erwartet Sie auf der Bank, wo Sie sich an Samstagen, wie Sie wissen sollten, immer am Samstag, Herr Sichelmann, treffen.« Matthias betrachtete die Innenseite der Prothese. »Wissen Sie eigentlich, wofür die eingeritzten Initialen MH stehen? Ich vermute, dass Sie es nicht wissen«; doch die Brunswiler wusste es genau: Sie hatte es tausendmal gehört. Obschon Matthias, teilte sie Frau Doktor Springer während der Rapportstunden gelegentlich mit, ein geradezu einzigartiges Gedächtnis für Fakten und Gelesenes habe, glaube er an Vorkommnisse, die er sich offenbar nur einbilde; aber er übermittle sie bei jeder Wiederholung immer wortgetreu und so überzeugend, dass sie, Monika Brunswiler, manchmal selbst daran glaube, Herrn Sichelmann sei all dies wirklich zugestossen, und die gute Schwester war kürzlich bass erstaunt gewesen, als die Psychiaterin, Frau Doktor Sibylle Springer, Privatdozentin an der Universität Tübingen, ihrem Vornamen entsprechend beinahe sibyllinisch gefragt hatte, warum denn Matthias’ Erlebnisse nicht der Wirklichkeit entsprechen sollten. Vielleicht, dachte Schwester Monika, hatte die Springer nur gescherzt; denn übergeschnappt konnte sie ja als Psychiaterin wohl kaum sein.

»Wollen Sie wissen, wofür MH steht? Wissen Sie es schon?«

»Nein«, log Monika.

»MH steht für Martial Habegger. Verstehen Sie? Aber das verstehen Sie nicht. Martial Habegger ist selbstverständlich ein Pseudonym, das ich niemals, verstehen Sie: niemals entschlüsseln werde. MH, müssen Sie wissen, trägt immer eine Zipfelmütze, denn er ist Philosoph. Solche Philosophen tragen immer Zipfelmützen. Er ist mir im staatlichen Fundbüro von Megalopolis begegnet. Dort forschte er nach seinem Katheter, den er in der Toilette des Restaurants Zum Weissen Elefanten liegengelassen hatte. Ich selbst forschte im Fundbüro nach meinem Gedächtnis, und nach besonderen Merkmalen gefragt, sagte ich aus, es bestehe aus lauter schwarzen Tüpfchen. Martial Habegger ist übrigens mein Feind; denn er ist mir im Feinschmekkerlokal Zum Weissen Elefanten auf die Toilette gefolgt, wo er mich verbal attackierte. Wissen Sie, wie die Wirtin des Weissen Elefanten heisst?«

»Nein«, log Schwester Monika abermals.

»Dann will ich es Ihnen, top-secret, sagen. Die Wirtin Zum Weissen Elefanten heisst Mnemosyne.«

»Was Sie nicht sagen!«

»Doch doch, das sage ich. Aber das sage ich nur Ihnen. Mnemosyne liebte mich. Sie behandelte mich vorzüglich. Schliesslich ist sie eine Titanin. Und zudem Göttin der Erinnerung. Mutter der Musen. Sie offerierte mir das Genmenü, das aus vielen Gängen bestand, ein fürstliches Genmenü. Ich müsste Ihnen mal die Speisenfolge nahebringen. Ihr Magen würde knurren, Verehrteste.« Er starrte auf den halbvollendeten Papierkorb, dem er durch dunkelbraunes und hellbraunes Peddigrohr, kunstvoll übereinander verflochten, ein apartes Muster hatte verleihen können. »Soll ich den Papierkorb wieder entflechten? Ich glaube, dass ich ihn entflechten werde. Durchaus möglich, dass ich ihn noch heute entflechten werde. Alles auflösen, verstehen Sie – alles auflösen. Endgültig. Es wird kein Geflochtenes mehr geben, keinen Raum, keine Zeit. Nichts.«

»Aber lieber Herr Sichelmann – tun Sie das nicht, wo denken Sie hin!«

»Ich denke, dass ich vor Jahrzehnten mein Philosophie- und Biologiestudium aufgegeben habe und deswegen, aber auch ohnehin, keine Zeile mehr schreibe. Ein Papierkorb ist nur für Schreibende da. Was wäre ein Schriftsteller ohne Papierkorb wert?«

»Gar nichts«, beeilte sich Schwester Monika zu sagen.

»Richtig. Sie lernen dazu, Verehrteste.« Er konnte sich kaum vom Papierkorb losreissen und betrachtete ihn andächtig. Da hatte er nun Hunderttausende von Papierkörben geflochten, Stake um Stake umwindend, einmal raus und einmal rein und einmal rein und einmal raus, das Draussen mit dem Drinnen innig verstrebt, so dass Waagrechtes von Senkrechtem und Senkrechtes von Waagrechtem gehalten wurde. Mitunter hielt er inne und schaute durchs Flechtwerk in eine ausgedehnte Vergangenheit, die zur geflochtenen Gegenwart geworden war oder gar zum Gedächtnis der Welt. Er zeigte etwas wie ein Lächeln, als er sich von diesem Anblick trennte. Mit kurzen Schritten, die er sich in der Klinik angewöhnt hatte, Trippelschritte, die, absonderlich genug, zugleich tänzelnd als auch schleppend wirkten, verliess er das Studio, wie der Ergotherapieraum genannt wurde. Im klinisch sauberen Korridor begegnete er Rolf, dem Sinologiestudenten, der, wie immer, seine rechte Hand tief in der Hosentasche stecken hatte und hohlwangig an der weissen Wand lehnte, den Blick scheu zu Boden gerichtet. Sein bereits schütteres, schulterlanges Haar hatte er mit Henna gefärbt, und er verstand es geschickt, was er in Peking, wo er Student gewesen sei, gelernt habe, Zigaretten mit einer Hand zu drehen. Er habe, sagte Rolf leise und ohne Matthias anzusehen, in Peking die staatlichen Zigaretten der Marke Du Bao geraucht, was »der Schatz der Hauptstadt« bedeute; es seien zwar billige Zigaretten, die Schachtel zwei Yuan, also etwa vierzig Rappen. Aber sie seien ihm, Rolf, er rauchte gegen hundert Zigaretten täglich, trotzdem zu teuer gewesen, und deshalb habe er sich aufs Drehen beschränkt. Im Jahr würden in China 1,65 Billionen Zigaretten verkauft bei etwa 300 Millionen Rauchern. Bis 2025, schätze man, müssten etwa 100 Millionen Chinesen direkt an Krankheitsfolgen, die das Rauchen verursache, sterben. »Na ja«, sagte Matthias, »das blüht dir auch.«

»Und dir?«

»Ich werde nicht am Rauchen sterben«, sagte Matthias, »aber vielleicht doch im Zusammenhang mit Feuer und Rauch.« Er liess Rolf zurück, der traurig und mechanisch die rechte Hand in der Hosentasche bewegte, und ging nach exaktem Ablauf durch den Park, drehte sich an einer ganz bestimmten Stelle um die eigene Achse, was er ausnahmslos jedesmal machte, wenn er auf diesem Weg war, oder blieb an einem fixen Punkt kurz stehen oder aber kratzte sich vor einem bestimmten Baum im Haar oder berührte mit dem rechten Zeigefinger die Nase und rief triumphierend aus: »Heureka! Heureka! Ich hab’s gefunden! Ich hab’s gefunden!« Was er aber gefunden hatte, das sagte er niemandem. Er liess es in letzter Zeit, seit gut drei Monaten, nie aus, geradezu huldvoll zur alten Scheune hinüberzuwinken, in der er sich, weil er sich mit dem Bauern Sutter gut verstand, oft aufhielt; mehr noch: er durfte sogar mit dem Traktor fahren; allerdings nur unter Aufsicht Sutters, der seine Appenzellerpfeife, mit der Öffnung nach unten, also eigentlich verkehrt, zwischen den Zähnen stecken hatte. Tabak konnte nicht hinausrieseln, weil der Kopf mit einem versilberten und feindurchlöcherten Deckel versehen war. Die Springer sass schon auf der Bank und bemerkte, dass Matthias der Scheune zuwinkte. Sie wusste nicht, was das zu bedeuten hatte. Es schien ihr, das Grüssen stünde ausserhalb zwangsneurotischer Ticks; aber Matthias vermutete, dass diese Scheune der magische Ort war, um Séeiah, einen der zweiundsiebzig Genien, heraufzubeschwören: Er hatte sich, als er in Dresden bei Dorn wohnte, mit Genien, in der Kabbala als Gottesnamen figurierend, ernsthaft befasst – allerdings ohne Erfolg. In diesem Augenblick hüpfte Adelheid Levy, ihre goldene Querflöte wie ein Zepter tragend, vorbei. Eigentlich hüpfte sie immer, und die blondgefärbten Locken hüpften mit. Matthias trat zur Psychiaterin und war sofort sehr aufgebracht. »Das ist Unordnung«, sagte er und wies anklagend auf den mickrigen Holzstoss. »Das da gehört nicht hierher. Das stört mich. Das ist ausserhalb der Norm. Und wo sitzen Sie eigentlich? Sie sitzen doch sonst immer rechts auf der Bank. Und jetzt sitzen Sie links auf der Bank. Nie haben Sie links auf der Bank gesessen – sich einfach links auf die Bank zu setzen, wenn man sonst immer rechts sitzt! Ich setze mich nicht.«

»Setzen Sie sich.« Matthias setzte sich und starrte empört auf den Holzstoss. Er schrie: »Und das Ding wollen Sie anzünden?«

»Beruhigen Sie sich, Herr Sichelmann. Herr Dufing hat den Stoss fachgerecht errichtet. Ihre Mutter hat doch am Vorabend des Johannistages, heute vor einem Jahr, ebenfalls einen Holzstoss angezündet.«

»Dufting heisst er. Dufting! Denn er stinkt! Und lassen Sie meine Mutter aus dem Spiel!«

»Warum denn? Wollen Sie nicht über Ihre Mutter sprechen?« Sie lächelte ihn an. Ihr braunes Haar war zu einem Pferdeschwanz frisiert.

Immer noch auf den hohen Holzstoss blickend, setzte er sich im verwilderten Garten auf die Bank. Seine Finger waren blutrot. Er leckte sie ab. Hinter dem Holzstoss wuchs vor einer Ulme Tüpfel-Johanniskraut, echtes Johanniskraut, Hypericum calycinum, aus dessen schwarzen Tüpfchen, also Drüsen, seine Mutter ein ätherisches Öl gewann und daraus eine Tinktur herstellte. Sie brühte das Kraut auch auf und trank diesen Absud. Sie schwor, das Getränk wirke gegen Depressionen. Sie selber litt seit ihrer Heirat mit Jakob Sichelmann an Trübsinn und gab die Schuld Sichelmann, nicht etwa dem unmässig konsumierten Kokain, zu dem sie als Zahnärztin mühelos Zugang hatte. Sie hat also tatsächlich, dachte er, Holz aufgehäuft. Wollte sie das Holz in Brand setzen? Wie etwa eine halbe Stunde zuvor in der Bar, die hart am Ufer zu finden war, von dem aus alte Männer mehr Tang als Fische aus dem ölig irisierenden Wasser angelten, nahm er die Pillendose, aus Silber, Gold und Lapislazuli gearbeitet, behutsam hervor. Der blaue Lasurit leuchtete. Er schüttelte das Geschenk seiner Mutter, dieses indische Kleinod, vorm Ohr und vergewisserte sich des Inhalts. Drei kleine Pillen, winzig kleine Pillen, Rizinussämchen. Wer sollte denn hier übers Feuer springen? Die Dorfjugend? Irgendein Freund seiner Mutter? Er wusste, dass die Sonne von St. Veit an, ab dem 15. Juni bis zur Sonnwende, die um den Johannistag eintrat, ihrem Höhepunkt zustrebte. St. Veit war der Nothelfer der Sterbenden: anzurufen bei Epilepsie, dem Veitstanz eben; Johannes der Täufer, Jochanaan, den Salome, so sehr liebte sie den Prediger, köpfen liess und das abgeschlagene Haupt küsste. Ob die Mutter wohl einen Johanniskrautaufguss zubereitet hatte? Er wollte aufstehen, blieb dann aber doch sitzen und stellte sich die Mutter vor – wie sie ausgesehen haben mochte, als sie mit zwölf nach Grossbritannien gekommen war. Er hatte nie Kinderfotos seiner Mutter gesehen. Ihr Vater, Sir Archibald, war massgeblich am Amritsar-Massaker vom 13. April 1919 beteiligt gewesen. Er habe ganz allein, wie er sich brüstete (und er sprach die Wahrheit dabei), dreiundzwanzig aufständische Inder, insgesamt wurden über vierhundert Demonstranten von Briten niedergestreckt, auf dem öffentlichen Platz Jallianwala Bagh erschossen. Fiona blieb beim patriotischen Despoten bis zu ihrem Praktikum. Dann lernte sie den Antiquar Jakob Sichelmann während einer Auktion bei Sotheby’s kennen, wo sie chinesisches Porzellan ersteigern wollte, das ihr aber von Sichelmann weggeschnappt wurde. Sie war, zwar zuerst ungehalten darüber und danach trotz allem erheitert, Sichelmann auf die Schliche gekommen, der als Bieter, mit anderen zusammen, einen sogenannten Ring gebildet hatte, in dem untereinander abgesprochen wurde, dass nur einer von ihnen eine »Partie« bot, um dadurch die Ware günstig zu erwerben und hernach festzulegen, wer was zu welchem Preis erhalte – ein durchsichtiges Vorgehen, wie es Fiona vorkam, was sie freilich nicht daran hinderte, sich augenblicklich in den etwas orientalisch aussehenden Antiquar mit den violett wirkenden enormen Augensäcken zu verlieben. Sie verliess England, sehr zum Ärger Sir Archibalds, der sie in die Hölle wünschte und vor lauter Wut vom Chiragra geschlagen wurde, so dass er auf die Fuchsjagd verzichten musste, und folgte dem Geliebten nach Bern, wo sie, da ihr die Stadt ein Greuel war, schon kurz nach der Geburt ihres Sohnes, den sie seines Geburtstags wegen, 24. Februar, Matthias taufen liess, schwermütig wurde – Matthew. Als sich zudem ihre Wutanfälle bis zur Raserei hochschraubten, zerschmetterte sie eines Tages das von ihrem Mann ersteigerte chinesische Porzellanservice, weil sie unter Kokainentzug litt. Sie gab die Praxis auf, vernachlässigte den Mann und Matthias, und dann lernte sie Hugo Dorn kennen, mit dem sie, kurz nach ihres Vaters Tod, nach Great Mongeham durchbrannte, wo sie das Haus in Beschlag nahm. Matthias war zwölf gewesen, was er sich immer wieder ins Bewusstsein rufen musste, ja, es musste immer wieder gesagt werden oder gedacht oder verkündet oder aufgeschrieben, um die Wut nicht abflauen zu lassen. Ausserdem wollte er daran denken, wie er am ersten Abend im Internat von den Mitschülern Werner, Kurt und Markus gequält worden war. Ihm wurde übel, wenn dieses Bild erschien: dass er eine nackte schleimige Schnecke schlucken musste, ein fettes Exemplar der fünfzehn Zentimeter langen Wegschnecke. Aber er hatte diese rote Nacktschnecke geschluckt, wahr und wahrhaftig. Er schüttelte die Dose vor dem rechten Ohr. Das Geräusch der Pillen nahm sich aus wie fernes, hohes und helles Glöckleingeläut an einem Wunderweihnachtsbaum. Er hörte mit geschlossenen Augen zu. Er schüttelte und schüttelte das Bijou vorm Ohr. Ricinus communis – auch Wunderbaum oder Christpalme genannt.

Wie lange er denn nun in Sommerweide sei, fragte Sibylle scheinbar harmlos, bekam aber keine Antwort, weil Matthias das Holz unentwegt betrachtete, als sei er in den Anblick eines höchst faszinierenden Kunstwerkes versunken. Wie lange also, insistierte die Ärztin. Ohne das Häufchen aus den Augen zu lassen, sagte Matthias bestimmt: »Seit einundsechzig Jahren, sechs Monaten, vier Tagen, vier Stunden, dreizehn Minuten und achtundzwanzig Sekunden.« Plötzlich stand er auf, bückte sich vor der Feuerstelle nieder, schichtete einige Scheite um und sagte dann: »So. Jetzt brennt er sicher besser. Falls dieser kärgliche Haufen überhaupt brennen kann. Das sind ja nur einige Klötzchen, das ist einfach lächerlich, das gibt bloss ein Flämmchen, kein loderndes Feuer! Das zerfällt ja binnen Sekunden zu Asche, da watschelt doch ein Kleinkind darüber. Da können Sie kaum Würstchen grillen. Und so etwas wollen Sie heute abend ein Johannisfeuer nennen? Fürchten Sie sich?« Er schaute zur Scheune hinüber, die gross und gut sichtbar hinter Bäumen stand.

»Damals, bei Ihrer Mutter, wie Sie mir erzählten, sind Sie durchs Feuer gesprungen – oder irre ich? Ich meine: Entspricht das der Wahrheit?«

»Ich bin tatsächlich durchs Feuer gesprungen. Meterhohe Lohen waren das, immense Flammen, haushoch. Bis zu den Wolken. Und über sie hinaus. Aber hier? Zwei oder drei Klötze und etwas Reisig? Lachhaft. Dufting, der Stinker, ist ein Arschloch.« Und nach einer Weile versonnen, die Stimme kehlig: »Ich bin in den Flammen gestorben wie Laurentius, aber wieder zum Leben erwacht. Wussten Sie das? Wie Lazarus. Lazarus Sichelmann, stellen Sie sich vor. Ja, ich komme mir eigentlich wie Laurentius oder Lazarus vor. Ich habe in der Kathedrale von Megalopolis gesehen, wie ein Mosaik des Lazarus entstanden ist. Und wissen Sie, woraus dieses Mosaik bestanden hat?«

»Sagen Sie es mir.«

»Aus Milchzähnen.«

»Und was geschah nach dem Johannisfeuer? Können Sie sich wirklich nicht erinnern?«

Sibylle hatte schon vor dem Eintritt Matthias’ Nachforschungen betrieben und viel in Erfahrung gebracht, besonders von Dorn, der sie, einige Tage vor Matthias’ Überführung nach Sommerweide, es war im September des vorigen Jahres gewesen, besucht und Material mitgebracht hatte; aber Matthias gab keine Auskunft, was nach dem Sprung durchs Johannisfeuer geschehen war. Es klaffte da eine Lücke – jedenfalls bis zu seinem Besuch in Greenwich, wo er beim Royal Observatory (the centre of time and space) dem Automaten, der den Touristen einen Aufenthalt beim Meridian sozusagen quittierte, ein blaues Ticket entnommen hatte, das über das Datum des Besuches Auskunft gab: Es war der 26. Juni gewesen; also fehlte die Zeitspanne zwischen dem 23. Juni abends und dem Tag, den der Automat ausgedruckt hatte. Er sagte zwar aus, beim Observatorium gewesen zu sein; allerdings bereits in Megalopolis, nicht etwa in London, o nein, in Megalopolis, und den Automaten nannte er strikt die Statue des Archimedes. Und unmittelbar danach sei er vom Staatspräsidenten eingeladen worden, für den er die Blutwegschleckschnecke, sehr zum Verdruss des Erzbischofs, gezüchtet habe. Danach habe er sich zurückgezogen und sei als Schleusenwärter der Schleuse Gaswerk Ost tätig gewesen. Tatsächlich, auch das fand Sibylle heraus, hatte Matthias ganz nahe einer Schleuse, die er, Augenzeugen zufolge, zwei- oder dreimal bediente, in einer leerstehenden Fabrikhalle gehaust, bis er in der Westminster Abbey aufgegriffen worden war. Er wurde, wie er sagte, verhaftet, nur weil er sich auf dem Fundbüro nach seinem Gedächtnis, das aus schwarzen Tüpfchen bestand, erkundigt hatte.

»Mit den schwarzen Tüpfchen meinen Sie wohl die Fruchtfliegen?«

»Ja. Natürlich die Fruchtfliegen. Die Fruchtfliegen mit den vierzehn roten Augen. Die Drosophilen. Das sagen Sie sehr genau. Das wussten Sie ausnahmsweise.«

»Und die Fruchtfliegen traten in Schwärmen auf?«

»Enorme Schwärme. Trillionen Drosophilen, besonders vor dem Gewächshaus, wo die fleischfressenden Pflanzen mit Kindern gefüttert wurden. Dort bin ich, ein Klon, meinem Original auf einer Sitzbank begegnet. Aber das wissen Sie ja. Oder wissen Sie das nicht? Sie wissen nichts, Sie wissen rein gar nichts. Wussten Sie das?«

»Fruchtfliegen vor dem Gewächshaus. Sie waren also in Kew Gardens? In den Royal Botanic Gardens? Meinen Sie eigentlich mit Gewächshaus das Temperate House, das Palm House oder das Aroid House?«

»Ich verstehe Sie überhaupt nicht. Ich spreche von der Bank vorm Gewächshaus in Megalopolis, wo Judas seinem Klon Matthias begegnet ist: mir. Das sollten Sie wissen.«

»Ich weiss, ich weiss.«

»Nein, Sie wissen es nicht!«

»Schwärme also?«

»Schwärme, Schwärme, Schwärme, Schwärme.«

»Massen?«

»Massenhaft, wahrlich massenhaft. Wolken, schwarze Wolken, und zwar so viele schwarze zusammengeballte Tüpfchen, dass man nur noch von Wolken sprechen kann.«

»Wollen Sie mir etwas über Rizinus sagen?«

»Und ob ich will! Man nennt den Rizinusbaum auch Christpalme. Interessant, wie? Oder finden Sie das nicht interessant? Christpalme – dass ich nicht lache! Ein schieres Wunder. Christpalmensamen in Johanniskrautaufguss. Eine mörderische Mixtur. Der Rizinusbaum, müssen Sie wissen, ist seit über viertausend Jahren als Ölpflanze in Ägypten bekannt. Das Öl wurde schon damals als Abführmittel und zur Haarpflege benutzt. Warum tragen Sie Ihr Haar heute nicht offen? Sie müssen gar keine Antwort geben. Der Pferdeschwanz steht Ihnen auch. Der Rizinusbaum wird hierzulande zwei bis drei Meter hoch. Anderswo bis zwölf Meter. Die handförmig geteilten Blätter sind sehr gross, mit fünf bis neun ovalär gespitzten Lappen. Die Früchte bestehen aus stacheligen Kapseln, und die Samenkapsel – aufgepasst: in der Konzentration sehr giftig, wie Sie nun wissen sollten – besteht aus drei Fächern mit je einem graubraun marmorierten, bohnenförmigen Samen. Der Samen in seiner Konzentration ist giftig durch Lecithin oder Ricin: Bereits ein zerkauter Samen kann zu schwerwiegender Krankheit führen. Krankheitszeichen zeigen sich möglicherweise erst nach Stunden oder sogar Tagen. Die Einnahme von Rizinussamen führt neben allgemeinem Unwohlsein mit Blässe, Fieber und Zittern, ganz zu schweigen von Bauchschmerzen und unablässigem Kotzen, zu Bewusstseinsverminderung, Krampfanfällen, Herzrhythmusstörungen und zum Tod. Ja, ja, die Christpalme, die Christpalme im Aufguss von Johanniskraut.« Matthias, der nahezu ununterbrochen Player’s medium rauchte, begann plötzlich stark zu speicheln oder eigentlich, jedenfalls in den Mundwinkeln, zu schäumen. »Da fällt mir ein: Der Rizinusbaum heisst volkstümlich nicht nur Christpalme oder Wunderbaum, sondern auch Hundsbaum. Wussten Sie das?«

»Nein.«