9,99 €

Mehr erfahren.

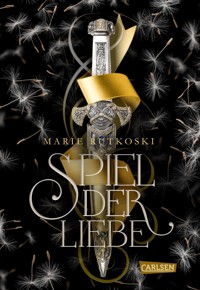

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Kestrel ist die Verlobte des Prinzen – für viele ein Traum. Aber für Kestrel fühlt es sich an wie ein Käfig, den sie selbst errichtet hat. Je näher die Hochzeit rückt, desto mehr sehnt sie sich danach, Arin die Wahrheit zu sagen: Sie hat eingewilligt, den Prinzen zu heiraten, um Arin zu schützen. Doch kann Kestrel Arin trauen? Kann sie sich selbst trauen? Andere zu täuschen fällt ihr erschreckend leicht. Als sie Spionin am Hof des Imperators wird, verrät sie das Reich Valoria, das sie so sehr liebt. Es gibt nur eins, das sie noch mehr liebt: Arin. Noch spannender, romantischer und überraschender – Band 2 der Fantasy-Serie »Die Schatten von Valoria«. Alle Bände der international erfolgreichen Serie: Spiel der Macht (Band 1) Spiel der Ehre (Band 2) Spiel der Liebe (Band 3)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Marie Rutkoski

Spiel der Ehre

Kestrel ist die Verlobte des Prinzen – für viele ein Traum. Aber für Kestrel fühlt es sich an wie ein Käfig, den sie selbst errichtet hat. Je näher die Hochzeit rückt, desto mehr sehnt sie sich danach, Arin die Wahrheit zu sagen: Sie hat eingewilligt, den Prinzen zu heiraten, um Arin zu schützen. Doch kann Kestrel Arin trauen? Kann sie sich selbst trauen? Andere zu täuschen fällt ihr erschreckend leicht. Als sie Spionin am Hof des Imperators wird, verrät sie das Reich Valoria, das sie so sehr liebt. Es gibt nur eins, das sie noch mehr liebt: Arin.

Noch spannender, romantischer und überraschender – Band 2 der Fantasy-Serie »Die Schatten von Valoria«.

Die Schatten von Valoria

Spiel der Macht (Band 1)

Spiel der Ehre (Band 2)

In Vorbereitung:

Spiel der Liebe (Band 3)

Wohin soll es gehen?

Landkarte

Buch lesen

Anmerkung der Autorin

Viten

Das könnte dir auch gefallen

Leseprobe

FÜR KRISTIN CASHORE

1

Sie schnitt sich, als sie den Umschlag öffnete.

Kestrel war neugierig gewesen, eine Närrin, dass sie den Brief nur aus dem Grund gleich öffnete, weil er in herranischer Schrift an sie adressiert war. Der Brieföffner rutschte ab. Blut tropfte auf das Papier und verlief dort hellrot.

Der Brief kam natürlich nicht von ihm, sondern von dem neuen herranischen Landbauminister. Er wollte sich ihr vorstellen. Er freue sich auf ein persönliches Kennenlernen. Ich glaube, Ihr und ich, wir haben viel gemeinsam und viel zu besprechen, schrieb er.

Kestrel war sich nicht sicher, was er damit meinte. Sie kannte ihn nicht, hatte nicht einmal von ihm gehört. Obwohl sie davon ausging, dass sie sich irgendwann einmal mit dem Minister würde treffen müssen – immerhin war sie die Botschafterin des Imperiums im nunmehr unabhängigen Territorium Herran –, war Kestrel nicht erpicht darauf, Zeit mit dem Minister für Landbau zu verbringen. Sie hatte nichts zu sagen zu Felderwirtschaft und Dünger.

Kestrel erkannte die Überheblichkeit dessen, was sie da dachte. Sie fühlte, wie ihr Mund schmallippig wurde. Sie begriff, dass dieser Brief sie wütend machte.

Auf sich selbst. Auf ihr Herz, das einen Freudensprung gemacht hatte, als sie ihren Namen in herranischer Schrift auf dem Umschlag gesehen hatte. Sie hatte so sehr gehofft, dass er von Arin kam.

Aber sie hatte nun schon seit fast einem Monat keinen Kontakt mehr zu ihm, seitdem sie ihm die Freiheit seines Landes offeriert hatte. Und das auf dem Umschlag war nicht seine Handschrift. Die kannte sie. Sie kannte die Finger, die den Schreibstift gehalten hätten. Kurz geschnittene Nägel, silbrige Narben von alten Verbrennungen, die Schwielen an seinen Handballen – all das in seltsamem Widerspruch zu seiner eleganten Schreibschrift. Kestrel hätte sofort wissen müssen, dass der Brief nicht von ihm war.

Und dennoch: das rasche Aufschlitzen von Papier. Und dennoch: die Enttäuschung.

Kestrel legte den Brief beiseite. Sie zog die seidene Schärpe von der Hüfte, fädelte sie unter dem Dolch heraus, den sie wie alle Valorianer an der Seite trug. Sie wickelte die Schärpe um ihre blutende Hand. Es ruinierte die elfenbeinfarbene Seide. Ihr Blut befleckte sie. Doch eine ruinierte Schärpe spielte keine Rolle, nicht für sie. Kestrel war mit Prinz Verex verlobt, dem Erben des valorianischen Imperiums. Der Beweis dafür wurde jeden Tag in einer öligen, glitzernden Linie zwischen ihren Brauen nachgezogen. Sie besaß Schärpen über Schärpen, Kleider über Kleider, ein Meer aus Juwelen. Sie war die künftige Imperatrix.

Doch als sie von ihrem geschnitzten Stuhl aus Ebenholz aufstand, fühlte sie sich unsicher auf den Beinen. Sie sah sich in ihrem Arbeitszimmer um, einem der zahlreichen Räume in ihren Gemächern. Die steinernen Wände verursachten ihr Unbehagen, die Ecken, die mit solchem Nachdruck vollkommene rechte Winkel bildeten, die Art, wie zwei schmale Flure in den Raum hineinschnitten. Es hätte Kestrel einleuchten müssen, denn der imperiale Palast diente auch als Festung. Schmale Gänge fungierten als Flaschenhals und zwangen einfallende Truppen durch einen Engpass. Aber es wirkte unfreundlich und fremd. Es war so anders als ihr Zuhause.

Kestrel rief sich in Erinnerung, dass ihr Haus in Herran nie wirklich ihre Heimat gewesen war. Sie mochte in jener Kolonie aufgewachsen sein, aber sie blieb Valorianerin. Sie war jetzt dort, wo sie sein sollte. Wo zu sein sie sich entschieden hatte.

Die Schnittwunde hatte zu bluten aufgehört.

Kestrel beachtete den Brief nicht mehr und ging, um sich zum Abendessen umzukleiden. Dies war ihr Leben: kostbare Stoffe und geflammte Seidenbordüren. Ein Abendessen mit dem Imperator … und dem Prinzen.

Ja, dies war ihr Leben.

Sie musste sich daran gewöhnen.

Der Imperator war allein. Er lächelte, als sie das Esszimmer mit den blanken Steinwänden betrat. Sein graues Haar war im selben militärischen Schnitt gestutzt wie das ihres Vaters, sein Blick dunkel und scharf. Er stand nicht von der langen Tafel auf, um sie zu begrüßen.

»Eure Imperiale Majestät.« Sie beugte den Kopf.

»Tochter.« Seine Stimme hallte in dem Gewölbe wider. Sie ließ die leeren Teller und Gläser klirren. »Setzt Euch.«

Sie machte Anstalten, seinem Befehl Folge zu leisten.

»Nein«, sagte er. »Hier zu meiner Rechten.«

»Das ist der Platz des Prinzen.«

»Der Prinz, so scheint mir, ist nicht hier.«

Sie setzte sich. Sklaven servierten den ersten Gang. Sie schenkten Weißwein ein. Sie hätte nun fragen können, warum er sie zum Abendessen gebeten hatte und wo der Prinz sich aufhielt. Doch Kestrel hatte gesehen, wie sehr es der Imperator liebte, Schweigen zu einem Werkzeug zu formen, das die Ängste anderer Menschen offenlegte. Sie ließ das Schweigen anschwellen, bis es ebenso ihr Werk war wie seines, und erst als der dritte Gang aufgetragen wurde, ergriff sie das Wort. »Ich habe gehört, dass der Feldzug gegen den Osten gut vorankommt.«

»Euer Vater schreibt Euch also von der Front. Ich muss ihn für diesen ausgezeichnet geführten Krieg belohnen. Oder vielleicht seid Ihr es, Lady Kestrel, die ich belohnen sollte.«

Sie trank einen Schluck aus ihrem Pokal. »Zu seinem Erfolg habe ich nichts beigetragen.«

»Ach nein? Ihr habt mich dazu gedrängt, der Herrani-Rebellion ein Ende zu setzen und dem Territorium die Selbstverwaltung nach meinem Gesetz einzuräumen. Ihr habt argumentiert, dass dadurch Soldaten und Geld für meinen Krieg im Osten verfügbar würden, und so« – er machte eine wedelnde Handbewegung – »ist es ja auch gekommen. Was für ein kluger Rat von jemandem, der so jung ist.«

Seine Worte machten sie nervös. Wenn er den wahren Grund wüsste, warum sie für die Unabhängigkeit der Herrani gesprochen hatte, würde sie dafür bezahlen müssen. Kestrel kostete das sorgfältig zubereitete Essen. Auf ihrem Teller lagen kleine Schiffchen aus Fleischpastete mit Segeln aus durchsichtiger Gelatine. Sie aß langsam.

»Schmeckt es Euch nicht?«, fragte der Imperator.

»Ich habe keinen großen Hunger.«

Er klingelte mit einer goldenen Glocke. »Nachtisch«, befahl er dem Diener, der umgehend erschien. »Wir überspringen die übrigen Gänge. Ich weiß, wie sehr junge Damen süße Sachen mögen.« Aber als der Bursche mit zwei kleinen Porzellantellern zurückkehrte, die so fein waren, dass Kestrel das Licht an den Rändern durchscheinen sah, sagte der Imperator: »Nichts für mich«, und einer der Teller wurde zusammen mit einer seltsam leichten und transparenten Gabel vor Kestrel abgestellt.

Sie redete sich selbst gut zu. Der Imperator kannte die Wahrheit über jenen Tag nicht, an dem sie auf die Beendigung des Herrani-Aufstands hingewirkt hatte. Niemand kannte sie. Nicht einmal Arin wusste, dass sie ihm die Freiheit mit ein paar strategischen Worten erkauft hatte … und mit dem Versprechen, den Kronprinzen zu heiraten.

Wenn Arin es wüsste, würde er etwas dagegen unternehmen. Er würde sich selbst zugrunde richten.

Wenn der Imperator wüsste, warum sie es getan hatte, würde er sie zugrunde richten.

Kestrel blickte auf den Klecks rosafarbener Schlagsahne auf ihrem Teller und auf die durchsichtige Gabel, als gäbe es nichts anderes auf der Welt. Sie musste ihre Worte vorsichtig wählen. »Welche Belohnung brauche ich, da Ihr mir doch Euren einzigen Sohn gegeben habt?«

»Ja, er ist tatsächlich ein stolzer Siegespreis. Doch wir haben noch keinen Tag für die Hochzeit festgelegt. Wann soll sie stattfinden? Ihr habt Euch bisher darüber ausgeschwiegen.«

»Ich fand, Prinz Verex sollte das entscheiden.« Wenn die Wahl dem Prinzen überlassen blieb, würde die Hochzeit niemals stattfinden.

»Warum entscheiden nicht wir das?«

»Ohne ihn?«

»Mein liebes Mädchen, wenn der Prinz so vergesslich ist, dass er sich nicht einmal den Tag und die Stunde eines Essens mit seinem Vater und seiner Verlobten merken kann, wie können wir da von ihm erwarten, dass er sich an der Planung eines der wichtigsten Staatsereignisse seit Jahrzehnten beteiligt?«

Kestrel antwortete nichts darauf.

»Ihr esst ja gar nicht«, sagte er.

Sie grub die Gabel in die Creme und führte sie anschließend zum Mund. Die Zinken der Gabel schmolzen auf ihrer Zunge. »Zucker«, sagte sie überrascht. »Die Gabel ist aus Zucker.«

»Schmeckt Euch die Nachspeise?«

»Ja.«

»Dann müsst Ihr sie aufessen.«

Aber wie, da die Gabel sich mit jedem Bissen weiter auflöste? Sie hatte den größten Teil der Gabel noch in der Hand, aber das würde nicht so bleiben.

Ein Spiel. Der Nachtisch war ein Spiel, die Unterhaltung war ein Spiel. Der Imperator wollte sehen, wie sie sich schlagen würde.

Er sagte: »Ich denke, Ende dieses Monats ist der ideale Zeitpunkt für eine Hochzeit.«

Kestrel aß weiter. Die Zinken waren nun vollständig verschwunden. Etwas, das wie ein deformierter Löffel aussah, blieb zurück. »Eine Hochzeit im Winter? Es wird keine Blumen geben.«

»Ihr braucht keine Blumen.«

»Wenn Ihr wisst, dass junge Damen Nachspeisen mögen, dann müsst Ihr ebenfalls wissen, dass sie auch Blumen mögen.«

»Ich nehme also an, dass Ihr eine Hochzeit im Frühling vorzieht.«

Kestrel hob eine Schulter. »Eine im Sommer wäre am besten.«

»Glücklicherweise beherbergt mein Palast Treibhäuser. Selbst im Winter könnten wir den großen Saal mit einem Teppich aus Blütenblättern auslegen.«

Kestrel wandte sich schweigend wieder ihrem Nachtisch zu. Die Gabel schmolz zu einem platten Stäbchen zusammen.

»Es sei denn, Ihr wollt die Hochzeit verschieben«, sagte der Imperator.

»Ich denke nur an unsere Gäste. Das Imperium ist gewaltig. Es werden Leute aus allen Provinzen kommen. Der Winter ist eine schreckliche Reisezeit, und der Frühling ist auch nicht viel besser. Es regnet. Die Straßen werden schlammig.«

Der Imperator lehnte sich in seinem Stuhl zurück, während er sie mit amüsiertem Gesicht musterte.

»Außerdem«, fuhr sie fort, »lasse ich nicht gern günstige Gelegenheiten verstreichen. Ihr wisst, dass die Adeligen und Statthalter Euch im Gegenzug für die besten Plätze auf der Hochzeit geben werden, was sie können – Gefälligkeiten, Informationen, Gold. Das Rätsel, was ich tragen werde und welche Musik man spielen wird, wird das gesamte Imperium beschäftigen. Da wird es niemand bemerken, wenn Ihr eine Entscheidung fällt, die sonst den empörten Aufschrei Tausender zur Folge hätte. An Eurer Stelle würde ich die lange Verlobungszeit auskosten. Macht sie Euch zunutze, so gut es geht.«

Er lachte. »Ach, Kestrel. Was für eine Imperatrix werdet Ihr sein.« Er erhob sein Glas. »Auf Eure glückliche Verbindung am Erstsommertag.«

Sie hätte mit ihm darauf anstoßen müssen, hätte nicht Prinz Verex das Speisezimmer betreten und wäre abrupt stehen geblieben. Seine großen Augen zeigten ein Wechselbad an Gefühlen: Überraschung, Verletztheit, Wut.

»Du kommst spät«, sagte sein Vater.

»Nein.« Verex ballte die Hände zu Fäusten.

»Kestrel ist es gelungen, rechtzeitig hier zu sein. Warum dir nicht auch?«

»Weil du mir nicht die richtige Uhrzeit gesagt hast.«

Der Imperator sagte: »Tsts. Das hast du falsch in Erinnerung.«

»Du machst einen Dummkopf aus mir!«

»Ich mache nichts dergleichen aus dir.«

Verex presste die Lippen aufeinander. Sein Kopf hüpfte auf dem dünnen Hals auf und ab wie etwas, das die Strömung erfasst hatte.

»Kommt«, sagte Kestrel sanft. »Esst den Nachtisch mit uns.«

Der Blick, den er ihr zuwarf, verriet ihr, dass er die Spielchen seines Vaters hassen mochte, aber noch mehr hasste er ihr Mitleid. Er verließ fluchtartig den Raum.

Kestrel spielte mit dem Stummel ihrer Zuckergabel. Selbst als der geräuschvolle Abgang des Prinzen den Korridor entlang verhallt war, hütete sie sich, das Wort zu ergreifen.

»Seht mich an«, befahl der Imperator.

Sie hob den Blick.

»Ihr wünscht Euch nicht wegen der Blumen oder der Gäste oder des politischen Nutzens eine Hochzeit im Sommer«, sagte er. »Ihr wollte sie einfach so lange wie möglich hinauszögern.«

Kestrel packte die Gabel fester.

»Ich werde Euch geben, was Ihr Euch wünscht – in angemessenem Rahmen«, fuhr er fort. »Und ich sage Euch auch, warum. Denn ich kann es Euch angesichts Eures Bräutigams nicht verdenken. Denn Ihr bettelt nicht um das, was Ihr Euch wünscht, sondern versucht, es Euch zu erkämpfen. Wie ich es tun würde. Wenn Ihr auf mich blickt, seht Ihr, wer Ihr sein werdet. Jemand, der herrscht. Ich habe Euch auserwählt, Kestrel, und ich werde Euch zu allem machen, was mein Sohn nicht sein kann. Zu jemandem, der geeignet ist, meinen Platz einzunehmen.«

Kestrel sah ihn an, und ihr Blick wurde starr. Sie fragte sich, wie viel Zukunft ihr bei einem alten Mann blieb, der zu Grausamkeiten seinem eigenen Kind gegenüber fähig war.

Er lächelte. »Ich möchte, dass Ihr morgen den Hauptmann der imperialen Garde kennenlernt.«

Sie war dem Hauptmann noch nie begegnet, war aber vertraut mit seiner Rolle. Offiziell war er verantwortlich für die persönliche Sicherheit des Imperators. Inoffiziell erstreckten sich seine Pflichten auch auf andere Bereiche, über die niemand sprach. Bespitzelung. Meuchelmord. Der Hauptmann war gut darin, Menschen verschwinden zu lassen.

»Er hat Euch etwas zu zeigen«, sagte der Imperator.

»Was denn?«

»Eine Überraschung. Nun schaut doch etwas froher drein, Kestrel. Ich gebe Euch alles, was Ihr Euch nur wünschen könnt.«

Manchmal war der Imperator tatsächlich großzügig. Sie hatte Audienzen beigewohnt, bei denen er Senatoren Ländereien in neuen Kolonien übereignet hatte oder mächtige Sitze im Quorum. Aber sie hatte auch gesehen, wie seine Großzügigkeit andere dazu verleitet hatte, um noch ein wenig mehr zu bitten. Dann wurden seine Augen zu schmalen Schlitzen, wie die einer Katze, und sie wurde Zeuge, wie seine Geschenke Menschen dazu brachten, das, was sie wirklich wollten, zu offenbaren.

Dennoch konnte sie nicht umhin zu hoffen, dass sich die Hochzeit länger als nur um ein paar Monate verschieben ließ. Erstsommer war natürlich besser als nächste Woche, aber immer noch zu bald. Viel zu bald. Würde der Imperator mit einem Jahr einverstanden sein? Oder mehr? Sie sagte: »Erstsommer –«

»Ist das perfekte Datum.«

Kestrels Blick fiel auf ihre geschlossene Hand. Sie öffnete sich süß duftend und blieb leer auf dem Tisch liegen.

In der Wärme ihrer Faust hatte sich die Zuckergabel restlos aufgelöst.

2

Arin hielt sich im Arbeitszimmer seines Vaters auf. Es als sein eigenes zu betrachten, dazu würde er wahrscheinlich niemals fähig sein – gleichgültig, wie alt die Geister seiner toten Angehörigen auch wurden.

Es war ein klarer Tag. Aus dem Fenster des Arbeitszimmers sah man die Stadt gestochen scharf, auch jene Flecken, die während des Aufstandes zerstört worden waren. Die blasse Wintersonne hüllte den Hafen Herrans in ein verschwommenes Glühen.

Arin dachte nicht an sie. Nein, das tat er nicht. Er dachte daran, wie langsam der Wiederaufbau der Stadtmauern vonstattenging. Daran, dass die Herdnussernte, die Herran den dringend benötigten Nachschub an Nahrung und einen Aufschwung des Handels bescheren würde, bald in den südlichen Teilen des Landes anstand. Er dachte nicht an Kestrel oder daran, dass er seit einem Monat und einer Woche nicht an sie gedacht hatte. Aber nicht an sie zu denken war, als würde er Felsbrocken stemmen. Er war so abgelenkt von der Anstrengung, dass er weder hörte, wie Sarsine ins Zimmer trat, noch sie überhaupt bemerkte, bevor sie ihm einen geöffneten Brief reichte.

Das gebrochene Siegel zeigte zwei gekreuzte Schwerter. Ein Brief vom Imperator. Sarsines Gesicht verriet Arin, dass ihm nicht gefallen würde, was er gleich zu lesen bekommen sollte.

»Worum geht’s?«, fragte er. »Noch eine Steuer?« Er rieb sich die Augen. »Der Imperator muss doch wissen, dass wir sie nicht zahlen können, nicht schon wieder, nicht so bald nach der letzten Eintreibung. Das wäre unser Ruin.«

»Nun, jetzt wissen wir, warum der Imperator den Herrani so freundlich Herran zurückgegeben hat.«

Sie hatten schon früher darüber gesprochen. Es war die scheinbar einzige Erklärung für solch eine unerwartete Entscheidung. Steuererhebungen aus Herran wanderten für gewöhnlich in die Taschen der valorianischen Aristokraten, die das Territorium kolonisiert hatten. Dann waren der Erstwinteraufstand und das Dekret des Imperators gekommen, und die Aristokraten waren in die Hauptstadt zurückgekehrt. Der Verlust ihrer Ländereien wurde als »Kriegskosten« verbucht. Nun war der Imperator in der Lage, Herran durch Steuern ausbluten zu lassen, gegen die das Volk nicht aufbegehren konnte. Das Vermögen des Territoriums floss geradewegs in die imperiale Schatzkammer.

Ein hinterhältiger Schachzug. Aber was Arin am meisten Sorgen bereitete, war das nagende Gefühl, dass ihm etwas Wesentliches entging. An jenem Tag, als Kestrel ihm das Angebot und die Forderungen des Imperators unterbreitet hatte, war es schwer gewesen, klar zu denken. Es war schwer gewesen, etwas anderes als die goldene Linie zu sehen, mit der ihre Stirn gezeichnet war.

»Sag mir einfach, wie viel es diesmal kosten soll«, sagte er zu Sarsine.

Ihr Mund wurde verkniffen. »Keine Steuer. Eine Einladung.« Dann verließ sie den Raum.

Arin faltete das Papier auseinander. Seine Hände erstarrten.

Als Statthalter von Herran wurde Arin zu einem Ball in der valorianischen Hauptstadt gebeten. Zu Ehren der Verlobung von Lady Kestrel mit Kronprinz Verex, stand da.

Sarsine hatte es eine Einladung genannt, aber Arin erkannte, was es wirklich war: ein Befehl, einer, den zu missachten er nicht die Macht besaß, auch wenn er vermeintlich kein Sklave mehr war.

Arin hob den Blick von dem Papier und ließ ihn über den Hafen schweifen. Als er in den Docks gearbeitet hatte, hatte es dort einen Sklaven gegeben, der als »Gefälligkeitshüter« bekannt war.

Sklaven hatten keinen persönlichen Besitz, oder zumindest nichts, was ihre valorianischen Eroberer als solchen bewertet hätten. Selbst wenn Arin etwas besessen hätte, hätte er keine Taschen gehabt, um es darin zu verwahren. Kleider mit Taschen bekamen nur Haussklaven. Dies war die Maßeinheit des Lebens unter den Valorianern gewesen: dass die Herrani daran ihren Platz erkannten, ob sie Taschen und die Illusion hatten, etwas Persönliches besitzen zu dürfen.

Und dennoch kannten Sklaven eine Währung. Sie tauschten Gefälligkeiten aus. Nachschlag beim Essen. Eine dickere Pritsche. Den Luxus einiger Minuten Ruhe, während jemand anders für sie arbeitete. Wenn sich ein Sklave im Hafen etwas wünschte, fragte er den Gefälligkeitshüter, den ältesten Herrani von ihnen allen.

Der Gefälligkeitshüter bewahrte ein Knäuel Garn auf, in dem es ein verschiedenfarbiges Stück Schnur für jeden einzelnen Mann gab. Wenn Arin eine Bitte gehabt hätte, wäre seine Schnur um eine andere gewickelt und gewunden worden, vielleicht um eine gelbe, und diese gelbe Schnur hätte vielleicht eine grüne umschlossen, je nachdem, wer wem was schuldete. Der Knoten des Gefälligkeitshüters protokollierte alles.

Aber Arin hatte keine Schnur gehabt. Er hatte um nichts gebeten. Er hatte nichts gegeben. Damals bereits ein junger Mann, hatte er den Gedanken verachtet, in irgendjemandes Schuld zu stehen.

Nun studierte er den Brief des Imperators. Er war wunderschön mit Tinte geschrieben. In kunstvollen Formulierungen abgefasst. Er passte gut zu Arins Umgebung, dem wässrigen Lack auf seines Vaters Schreibtisch und den Bleiglasfenstern, durch die das Winterlicht in den Raum drang.

Das Licht machte die Worte des Imperators nur zu gut lesbar.

Arin zerknüllte das Papier in seiner Faust. Er wünschte sich einen Gefälligkeitshüter herbei. Er hätte seinem Stolz abgeschworen für ein simples Stück Schnur, wenn er nur hätte haben können, was er sich wünschte.

Arin hätte sein Herz eingetauscht gegen einen Knoten im Garn, wenn er Kestrel niemals würde wiedersehen müssen.

Er beriet sich mit Tensen. Der alte Mann las die Einladung, die wieder glatt gestrichen worden war, und seine blassgrünen Augen strahlten. Er legte das dicke, zerknitterte Blatt Papier auf Arins Schreibtisch und tippte mit einem seiner faltigen Finger auf die erste Zeile. »Das«, sagte er, »ist eine hervorragende Gelegenheit.«

»Dann wirst du hinfahren«, erwiderte Arin.

»Natürlich.«

»Ohne mich.«

Tensen schürzte die Lippen. Er bedachte Arin mit jenem schulmeisterlichen Blick, der ihm als Lehrer valorianischer Kinder bereits gute Dienste geleistet hatte. »Arin. Lassen wir doch den Stolz.«

»Es ist nicht Stolz. Ich bin zu beschäftigt. Du wirst Herran auf dem Ball vertreten.«

»Ich glaube nicht, dass der Imperator mit einem kleinen Landbauminister zufrieden sein wird.«

»Ich gebe nichts auf die Zufriedenheit des Imperators.«

»Mich allein zu entsenden wird den Imperator entweder beleidigen oder ihm verraten, dass ich wichtiger bin, als es den Anschein hat.« Tensen rieb sich über das grau gestoppelte Kinn. Dabei ließ er Arin nicht aus den Augen. »Du musst hingehen. Es ist eine Rolle, die du spielen musst. Du bist doch ein guter Schauspieler.«

Arin schüttelte den Kopf.

Tensens Blick wurde dunkel. »Ich war an jenem Tag dort.«

An jenem Tag letzten Sommer, an dem Kestrel Arin gekauft hatte.

Arin spürte wieder, wie der Schweiß ihm den Rücken hinuntergelaufen war, während er unten in dem Pferch neben der Auktionsgrube wartete. Er war überdacht gewesen, sodass Arin die Menge über ihm, zu ebener Erde, nicht hatte sehen können – nur Preller, der mitten in der Grube stand.

Arin roch seinen eigenen Gestank, fühlte den Kies unter seinen nackten Füßen. Er hatte Schmerzen. Während er zuhörte, wie Prellers Stimme in dem neckenden Singsang eines erfahrenen Auktionators an- und abschwoll, betastete er zaghaft seine blutunterlaufene Wange. Sein Gesicht sah aus wie eine faulende Frucht.

Preller war an diesem Morgen fuchsteufelswild gewesen. »Zwei Tage«, hatte er geknurrt. »Ich habe dich nur für zwei Tage vermietet, und so kommst du zurück. Was ist so schwer daran, eine Straße zu bauen und deinen Mund zu halten?«

Während er in dem Pferch neben der Grube wartete, ohne wirklich auf den Fortgang der Auktion zu achten, vermied Arin es, an die Schläge zu denken und an das, was dazu geführt hatte.

In Wahrheit veränderten die Blutergüsse gar nichts. Arin machte sich nichts vor: Preller würde ihn nicht an einen valorianischen Haushalt verkaufen können. Valorianer legten Wert auf die äußere Erscheinung ihrer Haussklaven – und Arin hätte dieses Kriterium auch dann nicht erfüllt, wenn sein Gesicht nicht zur Hälfte in den verschiedensten Lilatönen erblüht wäre. Er sah wie ein Arbeiter aus. Er war einer. Arbeiter ließ man nicht ins Haus, doch in den Häusern musste Preller Sklaven unterbringen, die der Rebellion treu ergeben waren.

Arin legte den Kopf zurück an die grobe Holzwand des Wartebereichs. Er rang seinen Missmut nieder.

Es folgte eine lange Stille in der Grube. Dies bedeutete, dass Preller den laufenden Verkauf abgeschlossen hatte, während Arin nicht aufgepasst hatte. Er war ins Auktionshaus gegangen, um eine kleine Pause einzulegen.

Dann: ein heuschreckenartiges Summen, das sich von der Menge erhob. Preller kehrte in die Grube zurück und trat neben das Podest, auf dem gleich ein weiterer Sklave stehen würde.

Zu seinem Publikum sagte Preller: »Ich habe da etwas ganz Besonderes für Euch.«

Jeder Sklave im Pferch straffte sich. Die Dumpfheit des Nachmittags war wie weggeblasen. Selbst der alte Mann, der, wie Arin später erfahren sollte, Tensen hieß, wurde mit einem Schlag wachsam.

Preller hatte einen Code benutzt. »Etwas ganz Besonderes« übermittelte den Sklaven eine geheime Bedeutung: nämlich die Gelegenheit, verkauft zu werden, um der Rebellion zu dienen. Zu spionieren. Zu stehlen. Vielleicht zu morden. Preller hatte viele Pläne.

Es war das Wörtchen ganz in Prellers Ankündigung, das Arin zur Verzweiflung trieb. Denn dieses Wort signalisierte den wichtigsten Verkauf von allen, den, auf den sie gewartet hatten: die Möglichkeit für einen Rebellen, in General Trajans Haushalt eingeschleust zu werden.

Wer stand dort oben in der Menge der Valorianer?

Der General persönlich?

Und Arin, der dumme, dumme Arin, hatte seine Chance auf Rache vertan. Preller würde ihn niemals für diesen Verkauf in Betracht ziehen.

Doch als der Auktionator sich zum Pferch umdrehte, sah er Arin direkt in die Augen. Prellers Finger schnippten zweimal. Das Signal.

Arin war der Auserwählte.

»Jener Tag«, sagte Arin nun zu Tensen, als sie im Winterlicht seines väterlichen Arbeitszimmers saßen, »war anders. Alles war anders.«

»Wirklich? Du warst damals bereit, alles für dein Volk zu tun. Jetzt nicht mehr?«

»Es ist nur ein Ball, Tensen.«

»Es ist eine Gelegenheit. Zumindest könnten wir sie dazu nutzen herauszufinden, wie viel von der Herdnussernte uns der Imperator wegzunehmen gedenkt.«

Die Ernte würde bald stattfinden. Ihr Volk brauchte die Nüsse dringend als Nahrungsquelle und Handelsware. Arin drückte die Fingerspitzen an die Stirn. Kopfschmerzen krochen hinter seine Augen. »Was gibt es da schon herauszufinden? Was auch immer er nehmen will, es wird zu viel sein.«

Einen Augenblick lang erwiderte Tensen nichts. Dann sagte er grimmig: »Ich habe seit Wochen nichts von Thrynne gehört.«

»Vielleicht konnte er nicht aus dem Palast in die Stadt, um Kontakt mit uns aufzunehmen.«

»Vielleicht. Aber wir verfügen ohnehin nur über wenige wertvolle Quellen im imperialen Palast. Dies ist eine heikle Zeit. Die Elite des Imperiums verprasst ihr Gold mit vollen Händen, um sich auf den verschwenderischsten Winter der valorianischen Geschichte vorzubereiten – aus Anlass der Verlobung. Und die Kolonisten, die früher in Herran gelebt haben, werden immer aufgebrachter. Es hat ihnen nicht gefallen, dass sie uns ihre erbeuteten Häuser zurückgeben mussten. Sie sind eine Minderheit, das Militär steht unerschütterlich zum Imperator, sodass er sie ignorieren kann. Aber alle Zeichen deuten darauf hin, dass der Hof ein wankelmütiger Ort ist, und wir dürfen niemals vergessen, dass wir dem Imperator vollkommen ausgeliefert sind. Wer weiß schon, was er als Nächstes zu tun beschließt? Oder wie es sich auf uns auswirken wird? Das da« – er wies mit dem Kopf auf die Einladung – »wäre eine Möglichkeit, Thrynnes Schweigen nachzugehen. Arin, hörst du? Wir können es uns nicht leisten, einen so gut platzierten Spion zu verlieren.«

Genau wie Arin gut platziert gewesen war. Meisterlich platziert. An jenem Tag auf dem Markt war er sich nicht sicher gewesen, woher Preller gewusst hatte, dass Arin der perfekte Sklave zum Anpreisen gewesen war. Preller hatte ein Auge für Schwächen. Für Wünsche. Irgendwie hatte er einen Blick ins Herz der Bieterin geworfen und gewusst, wie er sie anpacken musste.

Arin hatte sie zunächst gar nicht gesehen. Die Sonne hatte ihn geblendet, als er in die Grube getreten war. Lachen erscholl. Er konnte die valorianische Menge über ihm nicht erkennen, aber er hörte sie. Ihm machte die Scham, die kribbelnd über seine Haut kroch, nichts aus. Das redete er sich zumindest ein. Was sie sagten oder was er hörte, machte ihm nichts aus.

Dann klärte sich sein Blick. Er blinzelte die Sonne weg. Er sah das Mädchen. Sie hob eine Hand, um zu bieten.

Ihr Anblick war wie ein Schlag ins Gesicht. Er konnte ihre Züge fast nicht erkennen – er wollte ihre Züge nicht sehen, nicht, wenn er schon vor allem anderen an ihr am liebsten die Augen verschlossen hätte. Sie sah sehr valorianisch aus. Goldfarbene Haut und Haare. Fast wie poliert, eine Waffe, die man gegen das Licht hob. Er konnte kaum glauben, dass sie ein Lebewesen war.

Und sie war so sauber, rein an Haut und Gestalt. Sie gab ihm das Gefühl, schmutzig zu sein. Es lenkte ihn einen Augenblick ab, bevor er bemerkte, dass das Mädchen klein war. Zierlich.

Absurd. Es war absurd zu denken, dass jemand wie sie Macht über ihn haben könnte. Und doch wäre das der Fall, wenn sie die Auktion gewann.

Er wollte, dass es so war. Der Gedanke überfiel Arin mit einer gnadenlosen, hässlichen Freude. Er hatte sie noch nie zuvor gesehen, aber er erriet, wer sie war: Lady Kestrel, General Trajans Tochter.

Die Menge hörte sie bieten. Plötzlich schien es, als wäre Arin doch etwas wert.

Arin vergaß, dass er nun, zwei Jahreszeiten später, am Schreibtisch seines Vaters saß. Er vergaß, dass Tensen auf eine Antwort von ihm wartete. Arin war wieder in der Grube. Er erinnerte sich, wie er zu dem Mädchen hochgestarrt und einen Hass gefühlt hatte, der ebenso hart wie lupenrein war.

Wie ein Diamant.

3

Kestrel beschloss, sich für das Treffen mit dem Hauptmann der imperialen Garde herauszuputzen. Sie wählte ein Brokatkleid in Schneeweiß und Gold, dessen langer Saum auf dem Boden schleifte. Wie immer gürtete sie den Dolch sorgfältig um, aber an diesem Morgen band sie ihn noch fester, als nötig war. Sie öffnete und schloss die Schnallen mehrmals.

Der Hauptmann suchte sie in ihren Gemächern auf, während sie gerade ihre morgendliche gewürzte Milch zu sich nahm. Er lehnte es ab, Platz zu nehmen, solange sie trank. Da er ihr Kleid geflissentlich übersah und sich ein flüchtiges Grinsen verbiss, wusste Kestrel, dass ihr nicht gefallen würde, worauf auch immer das hier hinauslief. Als er ihr jedoch nicht nahelegte, etwas anderes anzuziehen, das nicht so leicht schmutzig werden würde, wusste sie, dass er ihr nicht gefiel.

»Fertig?«, fragte der Hauptmann.

Sie nahm noch einen Schluck und ließ ihn dabei nicht aus den Augen. Er war ein ungeschlachter Mann, und quer über seine Lippen verlief eine Narbe. Sein Kiefer musste einmal gebrochen gewesen sein – er sprang links ein wenig vor. Der Hauptmann hatte ein unerwartet schönes Profil mit einer geraden Nase; doch sie hatte noch nicht mehr als einen flüchtigen Blick darauf erhascht, da sah er sich schon im Raum um, um sicherzugehen, dass sie allein waren. Er war jemand, der es vorzog, den Leuten geradewegs ins Gesicht zu schauen. Dann waren seine Züge jedoch entstellt.

Sie fragte sich, was er tun würde, wenn er wüsste, dass sie nach dem Herrani-Aufstand nicht ganz unfreiwillig eine Gefangene in Arins Haus gewesen war.

Sie stellte die leere Tasse auf einem kleinen Tisch ab. »Wohin gehen wir?«

Sein Grinsen kehrte zurück. »Wir statten jemandem einen Besuch ab.«

»Wem?«

»Der Imperator hat gesagt, dass ich es nicht verraten darf.«

Kestrel reckte das Kinn. »Wie wäre es mit einem kleinen Wink? Hat der Imperator Euch ebenfalls verboten, einen Wink zu geben, wenn er auch noch so klitzeklein wäre?«

»Na ja …«

»Wie wäre das: Ihr bestätigt es mir, wenn ich richtig geraten habe? Zum Beispiel« – sie klimperte einen imaginären Akkord auf der Kante des Ebenholztischchens – »rate ich, dass wir ins Gefängnis gehen.«

»Das ist nicht wirklich schwer zu erraten, Herrin.«

»Soll ich es mit etwas Schwierigerem versuchen? Eure Hände sind sauber, aber Eure Stiefel sind schmutzig. Leicht gesprenkelt. Die Flecken glänzen, sie sind frisch getrocknet. Blut?«

Nun war er amüsiert. Er genoss dieses Spiel.

»Ich sehe also, dass Ihr heute früher aufgestanden seid als ich«, sagte Kestrel. »Und Ihr wart schon fleißig. Wie unpassend allerdings, Blut auf Euren Stiefeln zu sehen und diesen Duft an Euch zu riechen … Hauchzart. Vetiver. Teuer. Ein Hauch Ambra. Eine leichte Pfeffernote. Ach, Hauptmann. Habt Ihr Euch … des Imperators Duftöle ausgeborgt?«

Nun wirkte er nicht mehr amüsiert.

»Ich denke, dass so ein Treffer doch einen Wink wert wäre, Hauptmann.«

Er seufzte. »Ich bringe Euch zu einem gefangenen Herrani.«

Die eben getrunkene Milch stieß Kestrel auf. »Mann oder Frau?«

»Mann.«

»Warum ist es so wichtig, dass ich ihn treffe?«

Der Hauptmann zuckte die Achseln. »Das hat der Imperator nicht gesagt.«

»Aber doch, wer es ist?«

Der Hauptmann trat von einem seiner klobigen Füße auf den anderen.

»Ich mag Überraschungen genauso ungern«, sagte Kestrel, »wie der Imperator seine Duftöle teilt.«

»Er ist ein Niemand. Wir sind uns nicht einmal sicher, wie er heißt.«

Nicht Arin. Das war alles, was Kestrel denken konnte. Er konnte es nicht sein – Herrans Statthalter war nicht niemand. Ihn einzusperren konnte einen neuen Konflikt heraufbeschwören.

Doch irgendjemand saß dort im Gefängnis.

Der süße Geschmack der Milch war in ihrem Mund sauer geworden, doch Kestrel lächelte, als sie sich erhob. »Gehen wir.«

Das Gefängnis der Hauptstadt befand sich außerhalb der Palastmauern, ein wenig tiefer an einem Berg auf der anderen Seite der Stadt in einem natürlichen Trichter gelegen, der durch scheinbar endlos sich hinabschraubende, spiralförmige Treppen erweitert und befestigt worden war. Es war klein – man munkelte, dass das Gefängnis des östlichen Imperiums so groß wie eine unterirdische Stadt war –, aber für den valorianischen Imperator erfüllte es seinen Zweck. Die meisten Verbrecher wurden in ein Arbeitslager in den Minen des froststarren Nordens verschifft. Jene, die zurückblieben, waren die Schlimmsten von allen und wurden zügig hingerichtet.

Man entzündete Öllampen und der Hauptmann führte Kestrel die erste schwarze, stickige Treppe hinab. Der Saum ihres Kleides schleppte raschelnd hinter ihr her. Es fiel ihr schwer, sich nicht vorzustellen, dass sie eine Gefangene war, die man zu ihrer Zelle führte. Kestrels Herzschlag spielte ihr einen Streich; er wurde schneller bei dem Gedanken, dass sie bei irgendeinem Vergehen ertappt worden war und nun ins Dunkel weggesperrt werden würde.

Sie kamen an einer Zelle vorbei. Finger krümmten sich wie weiße Würmer um die Gitterstäbe des kleinen Zellenfensters. Eine Stimme krächzte etwas in einer Sprache, die Kestrel nicht erkannte. In ihren Ohren klang es wie Lispeln, bis sie begriff, dass da jemand sprach, der keine Zähne mehr hatte. Sie schrak zusammen.

»Haltet Euch von den Gittern fern«, sagte der Hauptmann. »Hier entlang«, fügte er hinzu, als gäbe es noch einen anderen Weg außer dem nach unten.

Am Ende der Stufen angekommen, geriet Kestrel aus dem Gleichgewicht, als sie wieder auf festem Boden stand. Der Gang roch nach feuchtem Fels und Abwasser.

Der Hauptmann öffnete eine Zelle und führte sie hinein. Einen Augenblick lang zögerte sie, weil sich ihr sofort und heftig der Gedanke aufdrängte, dass er sie hier einschließen wollte. Ihre Hand wanderte zu dem Dolch an ihrer Hüfte.

Der Hauptmann lachte. Dem Laut folgte ein metallisches Rasseln in einer Ecke der Zelle und der Hauptmann hob seine Lampe, um einen sitzenden Mann anzuleuchten. Er riss an seinen Ketten, die in die Wand eingelassen waren. Seine nackten Fersen schrammten über den unebenen Boden, während er zurückzuweichen versuchte, fort von dem Hauptmann.

»Keine Sorge«, sagte der Hauptmann zu Kestrel. »Er ist harmlos. Hier.« Er gab ihr die Lampe und zerrte an einem losen Kettenende, um den Gefangenen eng an die Wand zu ziehen. Der Mann erschauerte und weinte. Er begann zu allen hundert Herrani-Göttern zu beten.

Sie kannte ihn nicht. Eine Erleichterung. Dann ein beklommenes Schamgefühl. Welche Rolle spielte es, ob sie ihn kannte oder nicht? Der Gefangene würde leiden. Sie konnte sein Leiden in den Augen des Hauptmanns erkennen, die der Schein der Lampe erhellte.

Kestrel wollte nicht bleiben. Sie konnte nicht zusehen. Sie wandte sich zur Tür.

»Das ist gegen die Anweisungen des Imperators«, sagte der Hauptmann. »Er sagte, dass Ihr hierbleiben müsst, solange es eben dauert. Er sagte, dass ich ihm die Finger abschneiden soll, anstatt ihm nur die Haut abzuziehen, wenn Ihr unkooperativ werdet.«

Der Gefangene unterbrach sein Gebet. Dann nahm er es zitternd wieder auf.

Kestrel fühlte sich selbst wie diese dünne, wehklagende Stimme. Wie eine Spule, die man mit einer Kurbel aufgerollt hatte und nun losließ. »Ich habe hier nichts verloren«, sagte sie.

»Ihr seid meine künftige Imperatrix«, entgegnete der Hauptmann. »Ihr habt hier etwas verloren. Oder dachtet Ihr, dass Herrschen nur schöne Kleider und Bälle bedeutet?« Er prüfte, ob die Kette straff gezogen war. Der Mann hing nun an seinen Fesseln. »Die Lampe, Herrin.« Der Hauptmann winkte Kestrel näher.

Die Gefangene hob den Kopf. Das Licht huschte über sein Gesicht und obwohl Kestrel wusste, dass dieser gebrochene Mann nicht Arin war – er war zu alt, seine Züge waren zu fein –, krampfte sich ihr Herz zusammen. Es waren die Augen eines gewöhnlichen Herrani. Aber grau und klar wie die von Arin. Und plötzlich hatte es den Anschein, als wäre es Arin, der den Namen des Gottes der Gnade stammelte, als flehte er sie um etwas an, das sie ihm nicht geben konnte.

»Die Lampe«, wiederholte der Hauptmann. »Wollt Ihr schon jetzt Probleme machen, Lady Kestrel?«

Sie trat vor. Nun entdeckte sie neben dem Gefangenen die Umrisse eines Eimers, der bis zum Rand mit Fäkalien und Urin gefüllt war – und dass die rechte Hand des Mannes mit einem gepolsterten Verband umwickelt war.

Der Hauptmann entfernte ihn. Der Gefangene betete keuchend weiter.

Die Haut an drei Fingern fehlte.

Der Hauptmann zog einen kleinen Tisch aus einer anderen dunklen Ecke heran und legte die Hand des Mannes mit der Handfläche nach oben darauf.

»Wie heißt du?«, fragte der Hauptmann. Als keine Antwort kam, zog der Valorianer seinen Dolch und schnitt in den vierten Finger des Gefangenen. Blut quoll hervor.

»Aufhören«, bettelte Kestrel. »Hört auf damit.«

Der Gefangene zappelte, doch er wurde am Handgelenk festgehalten. Der Hauptmann erhob erneut seinen Dolch.

Kestrel fiel ihm in den Arm. Sie grub ihre Finger hinein und das Gesicht des Hauptmanns schien sich zu öffnen – fast gierig, mit einem Leuchten, das ausdrückte, dass er ihr Versagen erwartet hatte. Darum ging es hier. Kestrel war bei der Prüfung des Imperators durchgefallen, ohne auch nur die Bedingungen zu kennen. Jedes Zögern war ein Minuspunkt, der gegen sie sprach. Jedes bisschen Mitgefühl registrierte der Hauptmann und sammelte es, um es später dem Imperator zu verraten, um es vor ihm auszubreiten und sagen zu können: Seht Euch dieses erbärmliche Mädchen an. Wie willensschwach sie ist. Sie hat nicht die Nerven zu herrschen.

Und die hatte sie nicht. Nicht, wenn über ein Reich zu herrschen das hier bedeutete.

Sie war sich nicht sicher, was sie als Nächstes getan hätte, wenn der Gefangene nicht verstummt wäre. Er starrte Kestrel an. Seine tränenden Augen waren weit aufgerissen. Verblüfft. Er erkannte sie. Sie erkannte ihn nicht. Die Eindringlichkeit seines Gesichtsausdrucks erinnerte sie an jemanden, der endlich einen Schlüssel zu einer Kiste gefunden hatte, die er verzweifelt zu öffnen versucht hatte.

»Ich heiße Thrynne«, flüsterte er ihr auf Herrani zu. »Sagt es ihm, dass ich –«

Der Hauptmann schüttelte Kestrels Hand ab, die auf seinem Arm erschlafft war, und wandte sich wieder dem Gefangenen zu. »Du sagst es mir selbst.« Der Hauptmann sprach Herrani fließend, aber mit starkem Akzent. »Gut, dass du endlich reden willst. Also, Thrynne: Was wolltest du mir mitteilen?«

Der Mund des Gefangenen formte lautlose Worte. Blut floss über den Tisch. Der Dolch des Hauptmanns blitzte.

Kestrel war nun ganz ruhig. Es war die Art, wie der Gefangene sie ansah – als wäre sie sein Glücksbringer. Sie durfte ihn nicht im Stich lassen, auch wenn sie es nicht verstand. Sie würde das hier schaffen. Sie würde aushalten, was auch immer auszuhalten sein Gesicht sie bitten würde.

»Ich weiß es nicht mehr«, sagte Thrynne.

»Sag’s mir, oder ich ziehe dir die Haut ab.«

»Hauptmann«, sagte Kestrel. »Er ist verwirrt. Gebt ihm einen Augenblick –«

»Ihr seid verwirrt, wenn Ihr glaubt, meine Befragung stören zu können. Ihr seid hier, um zuzuhören. Thrynne, ich habe dir eine Frage gestellt. Hör auf, sie anzustarren. Sie ist nicht wichtig. Ich bin es schon.«

Thrynnes Blick huschte zwischen den beiden hin und her. Er gab einen kehligen Laut von sich, drängend und rau, in den sich das leise Wimmern niedergerungener Schmerzen mischte. Er fasste Kestrel in den Blick. »Bitte«, sagte er heiser. »Er muss es erfahren.«

Der Hauptmann setzte das Messer an und begann zu schneiden.

Thrynne schrie. Seine Schreie, von keuchenden Atemzügen unterbrochen, hallten in Kestrels Kopf wider.

Sie griff nach dem Hauptmann. Versuchte, seine Hand, die den Dolch umklammert hielt, wegzureißen. Er stieß sie mühelos zurück, ohne auch nur hinzusehen, und sie fiel zu Boden.

»Leg dich nicht mit mir an, Thrynne«, sagte der Hauptmann. »›Nein‹ gibt es nicht mehr. Nur noch ›Ja‹. Hast du mich verstanden?«

Das Schreien riss ab. »Ja.«

Kestrel kam wieder auf die Beine. »Hauptmann –«

»Still. Ihr macht es nur noch schlimmer.« Zu Thrynne gewandt fuhr er fort: »Was hattest du vor einer Tür zu suchen, hinter der sich der Imperator und der Senatsführer getroffen haben?«

»Nichts! Ich habe geputzt. Ich putze.«

»Das klingt für mich wie ein ›Nein‹.«

»Nein! Ich meine: Ja, ja, ich habe den Boden gewischt. Ich putze. Ich bin ein Diener.«

»Du bist ein Sklave«, verbesserte der Hauptmann, obwohl der Imperator ein Dekret erlassen hatte, das die Herrani zu Freien machte. »Oder etwa nicht?«

»Ja, das bin ich.«

Kestrel hatte verstohlen ihren Dolch gezogen. Wenn der Hauptmann ihr weiter den Rücken zukehrte, konnte sie möglicherweise etwas ausrichten. Es spielte keine Rolle, dass ihre Kampfkünste kläglich waren. Sie konnte ihn aufhalten.

Vielleicht.

»Und warum«, fragte der Hauptmann sanft, »warum hast du an dieser Tür gelauscht?«

Der Dolch in Kestrels Hand zitterte. Sie roch das Duftöl des Imperators am Hauptmann. Sie quälte sich vorwärts. Die Frühstücksmilch kam ihr hoch.

Thrynne riss den Blick vom Hauptmann los und heftete ihn auf sie. »Geld«, sagte er. »Dies ist das Jahr des Geldes.«

»Aha«, erwiderte der Hauptmann. »Jetzt kommen wir der Sache näher. Du wurdest bezahlt, um zu lauschen, oder?«

»Nein –«

Das Messer des Hauptmanns fuhr hernieder. Kestrel erbrach sich und ihr Dolch fiel im Schatten zu Boden. Das Klirren ging unter in Thrynnes Kreischen. Sie wischte sich den Mund mit dem Ärmel ab. Sie sah nicht hin, sie presste die Hände auf die Ohren. So hörte sie kaum, wie der Hauptmann fragte: »Wer? Wer hat dich bezahlt?«

Aber es kam keine Antwort. Thrynne war ohnmächtig geworden.

Kestrel suchte Zuflucht in ihren Gemächern, als wäre sie krank. Hätte sich angesteckt. Sie badete, bis sie das Gefühl hatte zu kochen. Sie ließ ihr Kleid liegen, wo es war, zerknüllt auf dem Badezimmerboden. Dann kletterte sie mit offenem, feuchtem Haar ins Bett und dachte nach.

Oder versuchte es zumindest. Sie versuchte, darüber nachzudenken, was sie tun sollte. Dann bemerkte sie, dass sich die dicke, aber leichte Daunendecke bewegte. Kestrel schlotterte am ganzen Körper.

Ihr fiel Preller ein, der Anführer der Herrani. Arin hatte ihm berichtet, war ihm gefolgt. Hatte ihn geliebt. Ja, sie wusste, dass Arin ihn geliebt hatte.

Preller hatte immer gedroht, Kestrels Hände zu ruinieren – sie ihr zu brechen, abzuschneiden, sie mit seinen eigenen Fingern zu zermalmen. Er schien besessen von ihnen gewesen zu sein, bis eine andere Besessenheit von Kestrel von ihm Besitz ergriffen hatte. Sie spürte es wieder: dieses kalte Aufwallen von Entsetzen, als sie zu begreifen begann, was er wollte und was er tun würde, um es zu bekommen.

Er war jetzt tot. Arin hatte ihn mit seinem Schwert durchbohrt. Kestrel hatte es gesehen. Sie hatte Preller sterben sehen, und sie versicherte sich selbst noch einmal, dass er ihr nicht mehr wehtun konnte. Kestrel starrte auf ihre Hände, die ganz und unverletzt waren. Sie waren nicht gehäutet, nicht blutiges Fleisch. Sie waren schlank, mit kurzen Nägeln zum Klavierspielen. Weiche Haut. Ein kleines Muttermal neben dem Daumengelenk.

Ihre Hände waren schön, vermutete sie. Gespreizt auf der Bettdecke liegend, sahen sie wie der Gipfel der Nutzlosigkeit aus.

Was konnte sie nur tun?

Dem Gefangenen zur Flucht verhelfen? Das würde eine Strategie erfordern, die von der Unterstützung Dritter abhing. Kestrel hatte keinerlei Hebel, um Druck auf den Hauptmann ausüben zu können. Niemand in der Hauptstadt schuldete ihr einen Gefallen. Sie kannte die Geheimnisse des Hofs nicht. Sie war neu im Palast und besaß hier niemandes Loyalität, schon gar nicht, um ihr bei einem solch wahnwitzigen Plan zu helfen.

Und wenn sie erwischt wurde? Was würde der Imperator dann ihr antun?

Und wenn sie nichts unternahm?

Sie konnte nicht nichts tun. Nichts im Gefängnis unternommen zu haben, hatte bereits zu viel gekostet.

Dies ist das Jahr des Geldes, hatte Thrynne gesagt. Er hatte die Worte gesprochen, als wären sie für sie gedacht gewesen. Es war ein sonderbarer Satz. Und doch vertraut. Vielleicht verhielt es sich so, wie der Hauptmann vermutet hatte: Thrynne verriet damit, dass er bezahlt worden war, um Informationen zu beschaffen. Der Imperator hatte viele Feinde, und nicht alle stammten aus dem Ausland. Ein Rivale im Senat konnte Thrynne angeheuert haben.

Aber als die Daunendecke zu zittern aufhörte und sich in ein bergiges Schneefeld über Kestrels angezogenen Knien verwandelte, fiel ihr ein, was ihre Herrani-Kinderfrau immer gesagt hatte: »Dies ist das Jahr der Sterne.«

Es hatte sich damals so wunderlich angehört, und Kestrel hatte nach einer Erklärung gefragt. »Ihr Valorianer markiert die Jahre mit Zahlen«, hatte Enai geantwortet. »Aber wir benennen sie nach unseren Göttern. Wir reisen durch den Götterhimmel – ein Gott der hundert für jedes Jahr. Der Gott der Sterne herrscht über dieses Jahr, deshalb musst du auf deine Füße und deinen Blick achten. Denn dieser Gott liebt Unfälle. Und Schönheit. Manchmal, wenn der Gott gereizt oder einfach nur gelangweilt ist, beschließt er, dass das Schönste eine Katastrophe ist.«

Kestrel hätte das albern finden sollen. Die Valorianer hatten keine Götter. Es gab weder ein Leben nach dem Tod noch etwas anderes, was der herranische Aberglauben kannte. Wenn die Valorianer überhaupt einer Sache huldigten, dann dem Ruhm. Kestrels Vater lachte über die Vorstellung, dass es ein Schicksal geben könnte. Er war der General des Imperiums – er sagte, wenn er an Schicksal geglaubt hätte, hätte er in seinem Zelt gesessen und darauf gewartet, dass man ihm Herran in einem prächtigen Kristallpokal überreichte. Stattdessen hatte er es sich selbst genommen. Seine Siege, sagte er, waren sein Werk.

Doch als Kind hatte die Vorstellung von Göttern Kestrel verzaubert. Sie brachten gute Geschichten mit sich. Sie hatte Enai gebeten, ihr die Namen der hundert beizubringen und worüber sie herrschten. Eines Abends beim Essen, als ein hauchdünner Teller unter dem Messer ihres Vaters zu Bruch gegangen war, scherzte sie: »Vorsicht, Vater. Es ist das Jahr der Sterne.« Er war erstarrt und Kestrel hatte Angst bekommen. Vielleicht existierten die Götter ja doch. Dieser Augenblick war eine Katastrophe. Sie sah die Katastrophe im wütenden Blick ihres Vaters. Sie sah sie am nächsten Tag auch auf Enais Arm als Bluterguss: ein blaurotes, breites Armband, das eine große Hand hinterlassen hatte.

Kestrel hörte auf, nach den Göttern zu fragen. Sie vergaß sie. Wahrscheinlich gab es einen Gott des Geldes. Vielleicht war dies sein Jahr. Sie war sich nicht sicher. Sie begriff nicht, was jener Satz für Thrynne bedeutete.

Sagt es ihm, hatte Thrynne gefleht. Er muss es erfahren. Der Hauptmann hatte vermutet, dass Thrynne ihn meinte. Vielleicht stimmte das. Aber Kestrel erinnerte sich an die grauen Augen des Gefangenen und daran, dass er sie zu kennen schien. Natürlich, er war Diener im Palast. Diener wussten, wer sie war, ohne dass ihr all ihre Namen oder Gesichter geläufig sein mussten. Aber er war ein Herrani.

Möglicherweise war er neu im Palast. Möglicherweise kannte er sie noch aus ihrer Zeit in Herran, als das Leben aus einer Reihe von Festessen und Bällen und Teekränzchen bestanden hatte, als ihre größte Sorge der Überlegung gegolten hatte, wie sie mit ihres Vaters Wunsch, dass sie die militärische Laufbahn einschlug, und seinem Hass auf ihre Musik verfahren sollte.

Vielleicht kannte Thrynne sie auch aus der Zeit nach dem Erstwinteraufstand, als alles sich geändert hatte. Als die Herrani die Hauptstadt besetzt hatten und Arin sie zu seiner persönlichen Gefangenen erklärt hatte.

Er muss es erfahren, hatte Thrynne gesagt.

Langsam, als würde sie mit winzigen Bestandteilen einer gefährlichen Maschine hantieren, ersetzte Kestrel ein Wort durch einen Namen.

Arin muss es erfahren.

Aber was?

Kestrel hatte ihre eigenen Fragen an Thrynne. Sie würde einen Weg suchen, ihm zu helfen und zu verstehen, was er gesagt hatte – aber das hieß, dass sie ihn allein sehen musste … und das wiederum erforderte die Erlaubnis des Imperators.

»Ich schäme mich für mich selbst«, sagte sie am nächsten Morgen zum Imperator. Sie befanden sich in seiner privaten Schatzkammer. Seine Nachricht, dass er ihrer Bitte um eine Audienz stattgeben werde, und die Wahl dieses Raums als Treffpunkt signalisierten Bereitwilligkeit. Doch er schwieg nun, während er eine Schublade inspizierte. Er hatte sie aus einer Wand gezogen, die wabenartig vom Boden bis zur Decke nur aus Schubladen zu bestehen schien. Er betrachtete konzentriert den Inhalt der Schublade, den Kestrel nicht sehen konnte.

»Ich habe mich im Gefängnis nicht von meiner besten Seite gezeigt«, fuhr Kestrel fort. »Die Folter –«

»Das Verhör«, sagte er zu der Schublade.

»Es hat mich an den Erstwinteraufstand erinnert. An das … was ich damals erlebt habe.«

»Was Ihr damals erlebt habt.« Der Imperator hob den Blick von der Schublade.

»Ja.«

»Wir haben nie über alles gesprochen, was Ihr erlebt habt, Kestrel. Ich hätte gedacht, dass es – was immer es auch war – Euch dazu bringen würde, den Hauptmann in seinem Tun zu ermuntern, anstatt seine Verhörtaktik infrage zu stellen. Oder haben wir eine unterschiedliche Auffassung darüber, was Ihr in den Händen der Herrani-Rebellen erlitten habt? Muss ich die Geschichte der Generalstochter neu bewerten, die aus der Gefangenschaft entkommen und durch einen Sturm gesegelt ist, um mir von der Rebellion zu berichten?«

»Nein.«

»Glaubt Ihr, dass ein Imperium ohne ein paar schmutzige Methoden überleben kann? Glaubt Ihr, dass eine Imperatrix gänzlich die Finger davon lassen kann?«

»Nein.«

Er schloss die Schublade. Das Klicken war so laut wie ein Knall. »Worüber haben wir dann noch zu sprechen außer über meine Enttäuschung? Meine tiefe Enttäuschung? Ich hatte mehr von Euch erwartet.«

»Lasst es mich wiedergutmachen. Bitte. Ich spreche fließend Herrani, und meine Anwesenheit hat den Gefangenen dazu bewogen, den Mund aufzumachen. Wenn ich ihn befrage –«

»Er ist tot.«

»Was?«

»Tot, und das sind auch die Informationen, die er hatte.«

»Wie?«

Der Imperator winkte ungeduldig ab. »Infektion. Fieber. Ein Latrineneimer.«

»Das verstehe ich nicht.«

»Das Gefängnis ist so gebaut, dass Selbstmorde vereitelt werden sollen. Aber dieser Mann – Thrynne – war schlau. Entschlossen. Verzweifelt. Eigenschaften, die jemanden womöglich die Entscheidung treffen lassen, offene Wunden in einen Latrineneimer zu tauchen, damit sie sich entzünden.«

Kestrels Übelkeit drohte wiederzukehren. Und ihre Schuldgefühle: ein schlechter Geschmack in ihrem Mund.

Der Imperator seufzte. Er ließ sich in einem Sessel nieder und machte Kestrel ein Zeichen, in dem Sessel ihm gegenüber Platz zu nehmen. Sie sank in die Polster. »Ihr kennt seinesgleichen, Kestrel. Glaubt Ihr, dass jemand wie er zu solchen Maßnahmen greifen würde, um einen valorianischen Senator zu schützen, der ihn bezahlt hat, um herauszufinden, wie er wählen sollte?«

»Nein«, antwortete sie. Jede andere Antwort hätte falsch geklungen.

»Wer, glaubt Ihr, hat ihn angeworben?«

»Vielleicht der Osten. Sie müssen Spione bei uns eingeschleust haben.«

»O ja, das haben sie.« Der Imperator hielt ihren Blick auf eine Art und Weise fest, die nicht auf eine Antwort wartete, sondern sehen wollte, ob sie aussprechen würde, was er bereits zu wissen glaubte.

»Er hat für Herran gearbeitet«, sagte Kestrel langsam.

»Natürlich. Sagt mir – ist ihr Anführer ein inspirierender Mann? Ich bin ihm nie begegnet, aber Ihr wart seine Gefangene. Würdet Ihr sagen, dass dieser neue Statthalter … Charisma hat? Die Mischung aus Anziehungskraft und Macht, die Menschen dazu verleitet, das Äußerste für ihn zu riskieren?«

Sie schluckte hart. »Ja.«

»Ich muss Euch etwas zeigen.« Er deutete auf die Schublade, die er soeben geschlossen hatte. »Bringt mir, was darin liegt.«

Es war eine Goldmünze, die das Profil des Imperators trug.

»Ich habe diese Münzserie zur Feier Eurer Verlobung prägen lassen«, sagte der Imperator. »Dreht sie um.«

Kestrel tat, wie ihr geheißen. Was sie sah, jagte ihr Angst ein. Es war das Symbol der gekreuzten Stricknadeln.

»Wisst Ihr, was das ist?«

Kestrel zögerte. »Es ist das Zeichen von Jadis.«

»Ja. Eine Geschichte, die, wie ich glaube, Euch perfekt verkörpert.«

Jadis war eine Kriegerin aus einer alten valorianischen Legende. Sie bekleidete einen hohen Rang. Ihr Heer wurde bezwungen, ein feindlicher Kriegsherr nahm sie gefangen und brachte sie in seinen Harem. Er mochte alle seine Frauen, entwickelte aber eine besondere Vorliebe für das valorianische Mädchen. Doch er war nicht dumm. Er bestellte sie stets nackt in sein Bett, damit sie keine Waffen bei sich tragen konnte. Und er ließ sie fesseln, zumindest am Anfang. Er traute ihren Händen nicht.

Aber Jadis war süß und umgänglich, und als die Zeit verging und das Lager des Kriegsherrn weiterzog, bemerkte er, dass sie sich mit den anderen Frauen in seinem Harem angefreundet hatte. Sie brachten ihr das Stricken bei. Manchmal, wenn er nicht in der Schlacht kämpfte, sah er sie vor dem Frauenzelt etwas Unförmiges stricken. Es freute ihn zu sehen, dass das, was man sich von der valorianischen Grausamkeit erzählte, nichts weiter als Lügenmärchen waren. Wie häuslich war seine kleine Kriegerin doch geworden!

»Was wird das?«, fragte er.

»Es ist für Euch«, antwortete Jadis. »Es wird Euch gefallen, Ihr werdet schon sehen.«

Das wollene Strickstück wuchs über die Monate. Es wurde zum Gegenstand fortgesetzter Neckereien zwischen ihnen. Er fragte, ob es ein Strumpf, eine Tunika, ein Mantel werden sollte. Ihre Antwort war immer dieselbe: »Es wird Euch gefallen, Ihr werdet schon sehen.«

Eines Nachts, lange nachdem er aufgehört hatte, sie fesseln zu lassen, fragte der Kriegsherr sie: »Weißt du, welche Schlacht wir morgen schlagen?«

»Ja«, antwortete Jadis. Der Kriegsherr plante, in das Herz Valorias vorzustoßen. Und er würde wahrscheinlich siegen.

»Du musst mich doch dafür hassen.«

»Nein.«

Bei diesem Wort kamen ihm die Tränen. Er hätte sie am liebsten an ihrer Haut vergossen. Er glaubte ihr nicht.

»Mein Geliebter«, sagte sie, »ich habe dein Geschenk fast vollendet. Lass es mich hier bei dir fertig stricken. Es wird dir Glück in der Schlacht bringen.«

Da musste er lachen, denn er konnte sich nicht vorstellen, dass sie wirklich von ihm erwartete, diesen hässlichen, unförmigen Haufen Wolle zu tragen. Doch er freute sich, als ihm einfiel, wie eifrig sie an ihrem unglücklichen Strickwerk arbeitete. Da war es doch gleichgültig, dass sie keinerlei Geschick besaß. Es war ein Beweis ihrer Hingabe an ihn.

Er ging zur Zeltöffnung und ließ ihren Strickkorb bringen.

Er stellte ihn neben dem Bett ab und erfreute sich noch einmal an ihr. Danach begann sie neben ihm zu stricken. Der Kriegsherr wurde müde vom leisen Klappern der Stricknadeln. »Bist du immer noch nicht fertig?«, neckte er sie.

»Doch. Eben bin ich fertig geworden.«

»Aber was soll das sein?«

»Siehst du das nicht? Gefällt es dir nicht? Sieh es dir einmal näher an, mein Geliebter.«

Das tat er, und Jadis bohrte ihm die Stricknadeln in die Kehle …

Die Münze wog plötzlich schwer in Kestrels Hand. Es hatte ihr den Atem verschlagen.

Der Imperator sagte: »Wir haben vorhin von Eurer Gefangenschaft bei Arin gesprochen.«

»So war sie nicht.« Sie schloss die Finger um die Münze. »Ich bin keine Jadis.«

»Nicht? Der Statthalter ist, wie ich höre, ein gut aussehender Mann.«

»Das fand ich nicht.« Zumindest am Anfang. Es war schlimm, dass sie Arin nicht so gesehen hatte, wie er war; noch schlimmer wurde es, als sie es endlich begriffen hatte, und nun war es der Gipfel der Schrecklichkeit, dass sie ihn verloren hatte und der Imperator sie nach ihren Geheimnissen ausfragte. »Er war nie mein Geliebter. Niemals.«

Das entsprach der Wahrheit. Der Klang ihrer Stimme oder die Art, wie sie die Münze umklammert hielt, musste den Imperator überzeugt haben. Er antwortete freundlich: »Ich glaube Euch. Aber was, wenn ich es nicht täte? Würde es eine Rolle spielen, wenn der Sklave mit Euch das Bett geteilt hätte? Ach, Kestrel. Seht mich doch nicht so erschrocken an. Glaubt Ihr, dass ich prüde bin? Ich habe die Gerüchte gehört. Jeder hat das.« Er erhob sich und trat auf sie zu, um auf die Faust zu tippen, mit der sie die Münze umklammert hielt. »Deshalb braucht Ihr Jadis. Es ist ein Geschenk. Wenn die Hauptstadt glaubt, dass Ihr den Statthalter von Herran beglückt habt, dann lasst sie glauben, dass es einem Zweck gedient hat.

Ihr habt eine Wahl getroffen, als Ihr vor mir standet und um Herrans Unabhängigkeit gefleht habt. Ihr habt meinen Sohn gewählt. Ihr habt meine Sache gewählt.« Er zuckte die Achseln. »Ich bin pragmatisch. Ich hatte ohnehin nicht das Bedürfnis, mich in einen Krieg mit Herran zu stürzen, während der Osten lockte. Eure Lösung – Herrans neuer Status als unabhängiges Territorium des Imperiums – hat uns politisch einiges gekostet … aber es hat uns auch Wertvolles eingetragen. Es war militärisch notwendig. Und ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das Militär liebt mich jetzt, da die Tochter seines Generals meinen Sohn heiraten wird.

Ich denke, wir verstehen einander, nicht wahr? Ich bekomme eine Tochter, die scharfsinnig genug ist, um eines Tages selbst über das Imperium zu herrschen, und in der Zwischenzeit kann ich auf das Wohlwollen der Soldaten ihres Vaters zählen. Ihr bekommt eine Krone und den Freispruch von allen vergangenen … Fehltritten.«

Kestrel ließ die Hand sinken. Sie lockerte den Griff um die Münze, aber nicht so weit, dass sie ihr entfallen wäre.

»Kestrel, Euren Dolch, bitte.« Er streckte die Hand aus.

»Was?«

»Gebt mir Euren Dolch.« Als sie sich noch immer nicht rührte, sagte er: »Er ist zu schlicht. Die Braut meines Sohnes muss etwas Kunstvolleres bekommen.«

»Mein Vater hat ihn mir geschenkt.«

»Werde nicht auch ich Euer Vater sein?«

Damit hatte es der Imperator Kestrel unmöglich gemacht, ihm seine Bitte abzuschlagen, ohne ihn zu beleidigen. Sie zog den Dolch, den sie so mochte. Sie drückte den Daumen gegen den Rubin, der in den Knauf eingelassen war. Er trug ihr Siegel: die Klauen eines Greifvogels. Sie verstärkte die Berührung, bis es wehtat. Dann händigte sie dem Imperator ihre Waffe aus.

Er legte sie in die Schublade, aus der sie die Münze genommen hatte, und schloss sie wieder. Dann betrachtete er Kestrel, während sein eigener Dolch an seiner Hüfte blitzte. Er berührte die goldene Linie auf ihrer Stirn, die sie als verlobte Frau kennzeichnete. »Ihr seid dem Imperium doch treu ergeben, oder?«

»Natürlich.« Sie versuchte zu ignorieren, dass ihre Dolchscheide leer war.

»Gut. Und was vergangen ist, ist vergangen, nicht wahr?«

»Ja.«

Der Imperator wirkte zufrieden. »Ihr werdet keine Spur von Sympathie mehr für Herran zeigen – oder für seinen Statthalter. Wenn noch etwas davon übrig ist, merzt es aus. Wenn nicht, werden Euch die Konsequenzen nicht gefallen. Habt Ihr mich verstanden?«

Das hatte sie. Kestrel wusste nun, dass ihr Besuch im Gefängnis nicht bloß als Prüfung oder Lektion gedacht gewesen war. Er sollte eine Warnung sein vor dem, was all jenen widerfuhr, die des Imperators Zorn auf sich zogen.

4

Von da an trug Kestrel die Jadis-Münze stets bei sich. Sie war auch an jenem Tag in ihrer Tasche, an dem sie den Prinzen in ihrem Musiksalon überraschte.

Verblüfft sah sie Prinz Verex an einem Tisch sitzen, auf dem ein Spiel aus dem Osten aufgestellt war. Seine Wangen färbten sich rot. Er spielte mit einer Miniaturkanone.

»Grenzlande ist ein Spiel für zwei«, sagte Kestrel. »Wartet Ihr auf mich?«

»Nein.« Er ließ die Spielfigur fallen und schob die Hände unter die Arme. »Warum sollte ich?«

»Nun, dies ist mein Zimmer.«

In ihren ersten Tagen im Palast hatte der Imperator Kestrel ein neues Klavier geschenkt, das er im imperialen Flügel hatte aufstellen lassen. Er sagte, dass die Akustik in diesem Raum hervorragend sei. Was nicht stimmte. Der Raum entwickelte zu viel Widerhall. Er klang größer, als er in Wirklichkeit war. Seine Steinwände waren nackt, die Möbel nüchtern. Die Regale waren spärlich mit Gegenständen bestückt, die nichts mit Musik zu tun hatten: mit Astrolabien, Spielen, einem Soldaten aus Ton, zusammengeschobenen Fernrohren.

»Euer Zimmer«, wiederholte Verex. »Ich nehme an, alles im Palast gehört Euch. Mein Vater schenkt Euch das Reich. Ihr könnt auch mein altes Spielzimmer haben.« Er zuckte steif die Achseln.

Kestrels Blick fiel wieder auf den Tonsoldaten. Sie sah seine abgeblätterte Farbe, seinen bevorrechtigten Platz in der Mitte eines Regals. Der Raum war ein kalter, wenig einladender Ort für ein Kind. Sie erinnerte sich daran, dass auch Verex seine Mutter in frühen Jahren verloren hatte.

Kestrel ging an den Tisch und setzte sich ihm gegenüber. »Euer Vater hat mir diesen Raum nicht geschenkt«, sagte sie. »Er hat wahrscheinlich gehofft, dass wir ihn uns teilen und mehr Zeit miteinander verbringen würden.«

»Das glaubt Ihr nicht wirklich.«

»Aber hier sind wir – zusammen.«

»Ihr solltet eigentlich nicht hier sein. Ich habe eine Eurer Kammerfrauen bestochen. Sie hat gesagt, dass Ihr den Nachmittag in der Bibliothek verbringen wolltet.«

»Eine meiner Bediensteten berichtet an Euch?«

»Offenbar denkt die Tochter des Generals trotz ihres Rufs, ach so schlau zu sein, sie bliebe von der kleinlichen Spitzelei verschont, zu der ein Hof fähig ist. Nicht wirklich klug, oder?«

»Sicherlich klüger als jemand, der verrät, dass er ihre Kammerfrau besticht. Warum begeht Ihr nicht gleich den nächsten Fehler und sagt mir, welche Kammerfrau es ist?«

Einen Augenblick lang glaubte sie, er würde den Tisch mit den Spielfiguren umstoßen. Da begriff sie, warum er allein vor einem Spiel gesessen hatte, das bei Hofe der letzte Schrei war. Die Spielsteine waren nach dem Muster eines Anfängers aufgestellt. Verex hatte geübt.

Der verletzte Ausdruck seines Gesichts schien Bände zu sprechen.

»Ihr hasst mich«, sagte Kestrel.