Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

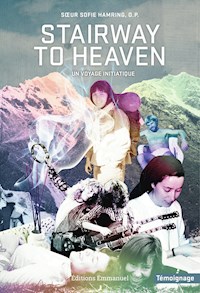

"Je veux me mettre en route pour chercher la vérité". Cette décision prise par une jeune fille athée dans les années 1970, va la conduire par des chemins inattendus. Un kibboutz israélien, un ashram en Inde, l'Australie.. rien n'apaise la soif de Sofie. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le Christ. Aujourd'hui moniale dominicaine, elle relit sa vie pour nous en offrir le message central : Dieu est à notre recherche. Un témoignage lumineux.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 413

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sœur Sofie Hamring, o.p.

STAIRWAY TO HEAVEN

Un voyage initiatique

Traduit du suédois par sœur Veronica Tournier

Édition originale :

Stairway to Heaven – En andlig resa

© Artos, 2013

ISBN : 978-9-17580-744-7

Présente édition :

© Éditions de l’Emmanuel, 2015

89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris

www.editions-emmanuel.com

Traduction de la Bible : © AELF

Conception couverture : © Benjamin Åkerlund/Artos

Composition couverture : © Christophe Roger

Photos couverture : © DR

Composition : Soft Office (38)

ISBN : 978-2-35389-498-7

Dépôt légal : 4e trimestre 2015

Le feu des souvenirs

Dl

Debout devant le feu, j’arrache une à une les pages de mon journal et les jette dans le brasier où elles disparaissent. Les années, les souvenirs, les pensées, les citations forment une flamme ardente avant de retomber en cendres. Dans la colonne de fumée qui s’élève du jardin de cette petite maison de la région de Stockholm, on reconnaîtrait presque l’odeur d’encens d’un ashram, la fleur de miel d’un sentier de méditation, la senteur acre de la marijuana, le curry indien, les parfums exotiques et la puanteur des bidonvilles, l’air pur et léger des régions montagneuses du Népal, la moxa fumante des acupuncteurs. Une vague odeur de vêtements s’échappe aussi d’entre les pages, comme s’ils avaient séché dedans comme des fleurs. Ces vêtements usés jusqu’à la corde, tellement portés qu’ils ont fini par prendre la forme de mon corps. Une robe bédouine brodée, un tee-shirt aux manches déchirées, cadeau de Matthew, une jupe couleur abricot brodée de fil d’argent, œuvre d’un tailleur de Pondichéry. Tout cela, symboliquement livré au feu, brûle comme un vieux parchemin, comme une partie de moi-même. Entre les pages calcinées, quelques poètes et maîtres à penser laissent entendre un dernier soupir : Hesse, Dylan, Castaneda, Sri Aurobindo…

Faut-il vraiment que je détruise tout cela ?

« Don’t think twice, it’s alright ! »1 chante Dylan de sa voix rauque, tandis que la guitare, symboliquement jetée au feu, brûle en même temps que le texte et les accords, qui me restent pourtant dans les doigts après toutes ces soirées passées dans les auberges de jeunesse, où les joints passaient de l’un à l’autre et où chacun à sa guise devenait pour un instant Dylan, Joni Mitchell, John Lennon, Janis Joplin ou quelque autre idole.

En quelques heures, les années 1970 à 1984 disparaissent à tout jamais : depuis ce jour de Noël de mes dix ans où j’ai reçu en cadeau un agenda à couverture rouge jusqu’au jour où j’ai brusquement cessé de tenir mon journal. La vie avait pris une telle consistance qu’il n’était plus nécessaire de l’écrire et la plume m’est tombée des mains.

Une page nouvelle s’est ouverte désormais et je jette au feu tout le passé. Je veux entrer au couvent avec un bagage léger. Encore plus léger que celui que j’avais emporté en Inde et qui ne contenait que quelques vêtements, un savon, du dentifrice, un sac de couchage et le guide de voyage : Across Asia on the Cheap2.

Avant que tout ne disparaisse au feu, je lis un peu au hasard une citation ou une pensée au frère Joseph, assis dans l’herbe à côté de moi. « Il n’est pas difficile de croire en Dieu, avais-je écrit, mais que Dieu puisse m’aimer moi, c’est absolument impossible. » Tel était bien le fond de ma pensée il y a quelques années. Ce n’était ni accès de mélancolie, ni spéculation philosophique, mais un cri désespéré. Je peux maintenant brûler cet appel au secours, la bouteille jetée à la mer peut se briser. À quoi bon garder les traces de cette angoisse alors qu’elle a disparu, comme volatilisée à la chaleur d’un feu autrement plus ardent. Avec un sentiment d’invulnérabilité, j’arrache aussi cette page de mon journal et je la jette au feu. J’ignore encore tout des chemins de la foi, qui passent par bien d’autres nuits.

Le frère Joseph écoute ma lecture, fasciné. « Quel voyage ! Tu ne devrais pas tout brûler comme ça. » Mais le voyage est en moi, c’est le chemin par lequel la vie m’a conduite. J’ai obéi comme j’ai pu à cette voix intérieure ; comme un aveugle, j’ai essayé de suivre la lumière à tâtons. Peu à peu, cette écoute intérieure m’a transformée, j’ai suivi le chemin et je commence à voir. Qu’importe le voyage puisque je suis arrivée au but ? Rien d’autre que ce que nous sommes vraiment ne peut subsister. Que s’efface le souvenir, que la personne elle-même soit brisée, notre moi profond est là et survivra au dernier voyage, à la traversée des eaux chaotiques de la mort. Alors notre visage d’éternité se révélera et brillera de toute sa splendeur. Dans le monde présent, nous ne pouvons qu’en pressentir les contours comme sur un négatif photographique.

À quoi bon garder ces images jaunies dans un tiroir ? Le papillon s’embarrasse-t-il du cocon ou même de la larve qu’il a été lorsqu’il prend son envol ? Je voulais être libre de tout ce passé.

Je n’ai jamais vraiment regretté ce moment de catharsis des souvenirs. Peut-être y a-t-il une mystérieuse alchimie qui fait que des cendres de kilomètres de considérations, de milliers d’images, et de pensées, émerge peu à peu un résidu, une empreinte divine, aussi inaltérable que nos propres gênes.

Certains faits de notre passé résistent à l’usure du temps et continuent à nous faire signe. Ces souvenirs engrangés ne sont pas des statues de marbre figées et muettes, des photographies noircies, de simples marques dans notre système nerveux. Ce sont des signes vivants, les sacrements d’une présence, l’appel silencieux de celui qui sans se lasser est à la recherche de chaque être humain.

« And she’s buying a stairway to heaven », chante Robert Plant lors d’un concert de rock de Led Zeppelin. Cela doit être en 1973 à Stockholm. J’ai treize ans, je suis perdue très loin dans la foule, une canette de bière à la main, et pour moi le mot ciel n’a aucun sens. Je ne peux pas imaginer, dans le vide intérieur absolu qui m’habite, qu’un jour je trouverai un escalier dressé vers le ciel et que je commencerai à grimper vers les étoiles.

Ce fragment de souvenir disparaît lui aussi dans une cascade d’étincelles. Il pourrait partir en fumée et devenir cendre morte. Ce n’est qu’une empreinte parmi d’autres d’un Dieu absent, qui se tait. Pourtant il demeure comme gravé dans ma mémoire. Il est lourd d’une faim et d’une soif, trace d’une prière muette, d’une quête aveugle. Le rythme agressif de la musique rock est un cri, un appel désespéré, la rage de faire sauter toutes les barrières.

Tous, comme des chercheurs d’or, nous pouvons partir à la recherche de ces trésors enfouis dans les strates de notre mémoire. Entendre à nouveau l’appel inattendu qui nous a surpris au détour d’un incident de notre vie, ou d’une rencontre fortuite, et découvrir que la voix ne s’est pas tue, qu’à travers les années elle continue à résonner avec une force renouvelée.

La voix était restée silencieuse pendant tous ces concerts rock, alors que nous trépignions en cadence sur nos chaises dans un déferlement de musique : « Say you need me, say you need me, tell me that you want my love3 ! »

Silencieuse encore l’année suivante. Nous avons quinze ans. Nous organisons les vendredis soir, dans nos belles et confortables villas de Stockholm, des boums sans parents qui se terminent en beuveries.

Le sentiment de non-sens absolu qui m’envahissait alors reste gravé en moi comme un sceau indélébile. Il n’a pas disparu dans le feu, comme tant d’autres souvenirs. Il demeure, premier appel muet d’une voix balbutiante. Dieu était là dans cette orgie, il m’appelait quand, sur un air de guitare, Neil Young parlait d’un cœur en or. Plus tard, quand j’ai commencé à pressentir que ce cœur existait vraiment, je suis partie à sa recherche. J’ai traversé des océans et gravi des montagnes pour le trouver. Mais je n’en étais pas encore là. Je dansais à m’étourdir sur la musique de Dona Summer : « Love to love you, baby », dans la fureur, l’anarchie et le chaos d’une insignifiance absolue. Est-ce là toute la réalité ? me demandais-je, pleine d’angoisse.

Autre étincelle qui brille encore dans ce feu d’artifice des souvenirs. La fête du printemps – la Vallborg – à Gröna Lund, à Stockholm. J’ai quatorze ans. Dans les toilettes, les filles se bousculent, hurlent, rient, vomissent ou pleurent. Des éclats de rire hystériques résonnent sur les murs carrelés. L’ivresse a retiré toutes les barrières ; les unes sont englouties dans un chagrin sans fond, les autres abordent effrontément celui auquel jamais elles n’auraient osé parler et qu’elles ne reverront sans doute jamais. Est-ce cela que nous appelons faire la fête ? Je m’enfuis et j’entraîne avec moi Gunilla, ma seule véritable amie. Je murmure à son oreille : « Penses-tu que quelqu’un s’amuse vraiment ici ? » « Non ! » répond-elle. Mais il n’y a rien d’autre, rien nulle part ! Que pourrait-il y avoir d’autre ?

Bien loin au-dessus de ce monde absurde planait l’Esprit, tel un aigle guettant sa proie. L’appel muet lancé dans la nuit, avait été entendu. Quelqu’un attendait le moment favorable pour foncer sur cet oiseau blessé, privé de ses ailes. Mais cet instant devait se faire attendre. Pourtant j’avais dès à présent reçu le viatique qui permet de tenir longtemps dans un désert spirituel : l’amitié. Ce précieux don m’a permis de survivre encore bien des années.

Et puis il y a la musique, élixir de vie, eau jaillissante, porteuse de messages secrets, coulant de la source où tout trouve son origine. Consolation et joie de l’Éternel pour tous ceux qui l’ont oublié ou qui n’ont jamais entendu son nom. Oui, cela jusque dans les chants politiques de Hoola Bandoola ou dans le hard rock le plus agressif, poing levé vers le ciel, désir violent d’extase et d’abandon. Deep Purple, Uriah, Heep, Santana… autant de noms qui brillent d’un éclat insolite, imprimés dans ma mémoire après l’autodafé, nuage lumineux qui s’étire au-dessus du lac. « A smoke on the water ! »

Les Beatles, devenus pour moi messagers du Très-Haut, chantent :

Blackbird singing in the dead of night

Take these broken wings and learn to fly

All your life

You were only waiting for this moment to arise4.

Musique porteuse d’un pressentiment, d’une nostalgie infinie, d’une attente de je ne sais quoi, mais de quelque chose qui doit bien exister, car il ne peut pas n’y avoir que ça ! Désir ardent dont la musique est porteuse, dans ses sonorités mêmes et bien au-delà. Présage de ce qui n’est pas audible à l’oreille humaine.

Plus tard, bien plus tard, une fois la braise éteinte, j’ai prêté l’oreille à ce qui montait de mes cahiers calcinés. J’ai puisé force et réconfort dans le sacrement des souvenirs, dans les promesses entendues et jamais reprises. C’est le trésor que je garde précieusement.

Il m’est arrivé aussi, quand l’occasion se présentait, de raconter mon histoire à d’autres. J’expérimentais alors que ce que je portais en moi était vivant. Soudain, mes rêves étaient visités par un grand poisson d’un beau vert lumineux. Il paraissait et réapparaissait. Avec force et puissance, il se frayait un chemin depuis les eaux primordiales de l’inconscient. L’hameçon l’avait saisi. Il ne restait plus qu’à le tirer sur le rivage.

Le temps est-il venu de mettre en mots ce long voyage ? Le lent travail d’alchimie est-il parvenu à son terme ? Est-il possible à présent de transformer en lettres porteuses de sens des millions d’impressions fugaces ? De retirer des cendres le métal précieux. D’en faire les signes de la Présence qui donne à toute vie sens et beauté, qui crée l’unité dans le caléidoscope des événements, des inspirations, des impulsions, des savoirs.

S’il en est ainsi, que cette Présence soit mon guide dans l’écriture et que, colonne de feu, elle ouvre pour moi un chemin à travers la mer des souvenirs. Qu’elle mette à nu les fondations solides sur lesquelles peut se dresser l’escalier qui conduit vers le ciel. Oui, je veux me mettre à l’œuvre en ces jours où la colonne de feu a fait halte et illumine de sa clarté le chemin parcouru, où des messagers murmurent à mes oreilles les mélodies d’autrefois :

And if you listen very hard

The tune will come to you at last.

When all is one and one is all

To be a rock and not to roll.

And she’s buying a stairway to heaven5.

« The tune will come to you at last. »Le son retentissait, comme un roulement de tambour dans l’écho des rochers, quand j’ai commencé ma course haletante à travers les pierres du désert – the rolling stones –, affamée, assoiffée, désespérée. Résonances et dissonances, à plusieurs voix, à quatre mains, environnée d’une nuée de témoins, un véritable Woodstock céleste !

Robert Plant chante encore, comme ce jour-là, à Stockholm, où encapuchonnée dans ma fourrure afghane, le regard fixé sur le vide, je ne voyais rien. Et toi, Jimmy Page, entonne sur ta guitare le prélude de la mélodie qui est devenue la mienne.

And she’s buying a stairway to heaven.

1. « N’y pense plus, ça va ! »

2. À travers l’Asie pour pas cher, premier guide de voyage Lonely Planet, publié en 1973 et très tourné vers la culture hippie.

3. Dis-moi que tu as besoin de moi, dis-moi que tu veux bien de mon amour !

4. Toi le merle qui chantes au plus profond de la nuit / Prends ces ailes brisées et apprends à voler / Toute ta vie / Tu as attendu ce moment pour prendre ton envol.

5. Et si tu écoutes attentivement / Les notes finiront par t’atteindre / Quand tout ne fera plus qu’un / Être un roc et ne plus rouler. / Et elle achète un escalier vers le ciel.

La coloc

Dl

À l’automne 1978, nous nous installons dans une belle villa rue de la Bourrasque, à Nockeby, quartier chic des environs de Stockholm, fief d’hommes d’affaires, d’industriels, de hauts magistrats et d’universitaires. Beau monde protégé par une clôture invisible et que l’on ne rencontre jamais. Nous sommes huit. Nous venons de terminer notre lycée et après trois années passées ensemble, nous ne voulons pas nous séparer. Nous avons trouvé la villa idéale et nous y emménageons.

C’est pour moi la réalisation d’un rêve. Mon désir profond de « je ne sais pas vraiment quoi, mais quelque chose de plus », n’est-t-il pas aspiration à un nouveau style de vie ? Tournant le dos aux formes de vie sclérosées et au matérialisme ambiant, nous allons ensemble inventer une nouvelle façon de vivre. Nous voulons réfléchir ensemble aux vrais problèmes. Nos lectures et nos échanges vont nous aider à trouver des solutions adaptées à notre temps.

Nous avons pu louer cette maison meublée parce que plusieurs d’entre nous habitent le quartier et que nos parents se sont portés garants pour nous. Le père de Monika, ingénieur en bâtiment, a même proposé d’en faire une première inspection. Il faut dire aussi que nous faisons bonne impression. En réalité, sous nos apparences progressistes et antibourgeoises, nous sommes tout à fait recommandables. Notre maison communautaire n’est de fait jamais devenue un de ces lieux malfamés ouverts à la drogue et aux orgies. Ce n’est pas Christiania6. Nous ne sommes pas le quartier général d’un mouvement anarchiste organisant des manifs et des sabotages. Nous n’avons jamais brisé les vitres de quelque riche voisin ni aspergé leurs voitures de ketchup.

Nous sommes de doux gauchistes, nous lisons de la littérature engagée et le soir, nous discutons à n’en plus finir autour d’une théière fumante. Quelques-uns d’entre nous ont fait un voyage d’étude en Albanie et en sont revenus séduits. Ils ont vu la société communiste idéale, le règne de l’égalité parfaite. À notre petite échelle, nous avons établi une caisse commune pour les dépenses de nourriture et cela fonctionne bien, du moins au début. C’est surtout par notre tenue vestimentaire que nous affichons notre idéal. Au lycée, les grandes marques – Busnel ou Lacoste –, les chaussures et autres gadgets signalent l’appartenance à un milieu privilégié. Chez nous, c’est un tout autre style : chemises de travailleurs, gilets de pêcheurs, grosses chaussures, tricots teints de manière artisanale, avec des plantes… Nous ne jouons évidemment pas au golf, cela ne correspond pas à notre image de marque. Mais parmi nos parents, certains possèdent des voiliers et nous les prêtent à l’occasion. Secrètement et à contrecœur, nous devons bien reconnaître que nous ne sommes pas si différents des autres ! Enfin, après tout, ce n’est que le début : nous allons peu à peu construire un monde meilleur.

La musique, bien sûr, tient une large place dans notre univers : la musique progg7 avec le Théâtre National, Ola Magnell, Björn Afzelius et les autres, du jazz très sophistiqué. Birdland, du groupe Weather Report, reste dans ma mémoire le tube préféré de notre groupe. Je n’apprécie pas vraiment le jazz plus classique de Dizzy Gillespie ou de Glenn Miller, mais je tiens trop à mon image d’intellectuelle progressiste pour le reconnaître.

Par principe, nous ne regardons pas la télévision, bien qu’il y en ait une dans la maison. Je crois qu’en un an je n’ai vu que deux émissions.

Nous n’étions pas une promotion comme les autres, une promotion « tout à fait spéciale » avait affirmé notre professeur de philo dans son discours d’adieu au cours du banquet précédant le bal de fin d’année. Il y avait dans cette classe un certain nombre de fortes personnalités et d’élèves doués, promis à de brillantes carrières (parmi lesquels on trouvera plus tard un écrivain et psychologue expert pour la télévision, un ministre de l’Éducation nationale, un président du comité Nobel pour l’économie). Nous étions dans une section scientifique réputée difficile, mais nous n’étions pas obnubilés par le travail scolaire et beaucoup trouvaient le temps de cultiver leur intérêt personnel pour la politique, la philosophie, ou la culture générale. Je revois encore Annika Dahlberg, assise par terre dans le couloir avant un cours de chimie, plongée dans un bouquin de Robert Pirzig : Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, au lieu de réviser son cours de chimie moléculaire. Certains d’entre nous militaient pour le parti socialiste, dans un milieu pourtant assez bourgeois de droite.

Mais ce n’était pas cela qui était déterminant. Je crois surtout que c’était la bonne entente et l’amitié qui régnaient entre nous, au-delà des clivages sociaux et politiques. Les jeunes du parti « Moderat » de droite et ceux des partis de gauche fréquentaient les mêmes lieux et participaient aux mêmes fêtes. Nous nous aimions bien. Il y avait chez tous une grande ouverture d’esprit et un désir d’accueillir l’autre tel qu’il était, au-delà des idéologies et des slogans. Nous étions contents d’être ensemble et nous n’éprouvions pas le besoin de nous retrancher dans nos bastions.

Cette bonne ambiance, nous la devions aussi à Lasse, notre professeur principal. Lui non plus n’était pas banal. Il avait à cœur de créer un climat d’amitié. La veille des épreuves nationales, que nous redoutions tous, il nous interdisait de réviser et nous invitait chez lui pour prendre le thé. Avant les cours, quand nous entrions dans la classe, il était toujours là, à la porte, et nous accueillait avec une petite tape amicale sur la tête. Cela nous faisait sourire un peu, mais ce petit geste nous encourageait. Il nous rappelait que le plus important dans la vie n’est pas d’être le meilleur, le plus grand ou le plus beau, mais de s’accepter tel que l’on est.

Quitter le collège pour entrer au lycée de Bromma, tout proche, représenta pour moi une promotion sociale. Notre maison se trouvait en bordure de la cité de Traneberg et j’avais grandi à la frontière de deux mondes. Traneberg était un quartier populaire, bruyant et agité. Les jeunes y circulaient dans tous les sens en pétaradant sur leurs motos, des bandes d’enfants faisaient la queue devant les petits marchands de saucisses et se retrouvaient à la « maison des Jeunes ». Les mères restaient à la maison et le soir, elles allaient faire leur partie de bingo. Les pères, quant à eux, regardaient les émissions sportives à la télé et jouaient aux courses. Dans les villas autour de nous, il n’y avait pas d’enfants et ce sont ceux de ce quartier de Traneberg qui devinrent mes premiers copains. Pourtant ma famille était d’un autre style. Ma mère était une femme moderne qui travaillait. À la maison, on ne regardait pas la télévision pendant les repas et il aurait été impensable que l’un de nous cinq aille s’acheter une saucisse au lieu de venir déjeuner à la maison. Nos parents lisaient des journaux sérieux et non la presse à sensation.

Dans ce milieu populaire, je me suis toujours sentie différente, mais ce monde-là était à deux pas, et il suffisait de traverser la rue pour y trouver des compagnons de jeu. C’est ce que je faisais. D’ailleurs mes parents étaient très ouverts, ils avaient des idées larges, il ne leur serait pas venu à l’esprit de m’interdire d’aller jouer avec les enfants du quartier, même s’ils étaient presque tous plus grands que moi.

Peu à peu, j’entrai dans une bande au comportement destructeur. Le vendredi soir, nous nous enivrions et nous allions vandaliser les cabines téléphoniques, détériorer au hasard ce qui se trouvait sur notre passage, voler dans les supermarchés, ou encore taguer les couloirs de métro. Mes parents étaient bien trop occupés pour s’en soucier – ou même s’en apercevoir. C’était « tante Margit », une vieille fille tout droit sortie du roman d’Astrid Lindgren, Karlsson sur le toit8, qui s’occupait de nous. À l’époque, on ne trouvait pas de garderies organisées comme aujourd’hui. Le moins que l’on puisse dire est que tante Margit ne nous gâtait pas.

Pour les jeunes de Traneberg, la seule musique qui comptait était le hard rock agressif, au rythme lancinant. Nous nous déguisions en Alice Cooper et jouions No more Mr Nice Guy ! Dans ce milieu simple, la musique progg, sans doute trop élitiste, était inconnue.

Sans trop pouvoir le comprendre, et encore moins l’analyser, je me sentais mal à l’aise dans ce milieu. Je m’y sentais étrangère et cela provoquait en moi des crises d’angoisse. Cette angoisse avait bien sûr d’autres raisons, à la fois psychologiques et spirituelles. À la maison, je ne trouvais ni la sécurité ni l’attention dont j’aurais eu besoin, mais à l’époque, je n’en avais pas vraiment conscience.

Je nous revois encore tous les cinq, un jour, dans le métro avec tante Margit. Une dame s’approche de moi et me murmure à l’oreille : « Quand tu seras rentrée à la maison, dis à ta maman que cette femme est méchante avec vous. » Mais je suis tellement habituée à entendre tante Margit dire que nous sommes insupportables que sa mauvaise humeur ne me fait plus ni chaud ni froid. Les parents ne trouvent pas non plus cela très grave. Papa estime que Tante Margit est comme elle est et qu’il n’y a pas de quoi en faire un drame. En l’embauchant, il a agi conformément à son idéal de justice sociale et a même la conscience tranquille de celui qui a fait une bonne action. Mes parents sont souvent absents et c’est moi qui m’occupe de mes petits frères et sœurs. Le soir, quand ils sont dans leurs lits, je leur fais des petits sketches. Ce sont de grandes parties de fou rire. J’arrive déguisée dans leur chambre et je fais mon numéro, puis je disparais pour revenir avec un autre accoutrement et une nouvelle improvisation ou une chanson.

Mais même si mes deux petites sœurs jumelles étaient mes princesses, mes poupées préférées, le fait d’assumer si tôt une telle responsabilité n’a pas été totalement bénéfique. Je ne trouvais guère de soutien auprès de tante Margit, mais en secret j’avais dans le ciel une maman pour moi toute seule : Mary Poppins. J’allais me réfugier auprès d’elle dans les nuages, elle me prenait sur ses genoux, j’étais sa petite fille chérie.

Je pensais que l’angoisse faisait partie de la vie des adultes. Elle entrait en nous au sortir de l’enfance et il fallait bien s’y habituer. Mais allais-je m’y habituer ? Parfois je me disais : « Quand je serai grande, je me tuerai ! »

Au collège, la vie est plus facile qu’avec la bande du quartier. Nous venons de secteurs et de milieux différents et l’atmosphère est plus ouverte. Personne ne regarde les autres de haut et il y a une bonne entente entre tous. Je me plais beaucoup à l’école, je m’y sens comme chez moi. Pourtant, vers la quatrième, je suis prise d’un besoin irrésistible de me faire remarquer et je mets toute mon énergie à devenir la fille la plus insupportable de la classe. Ainsi, j’aurai quelque chose à raconter le soir à mes copains de la Maison des jeunes. Je pourrai me vanter d’avoir été mise à la porte de la classe, d’avoir été convoquée chez le directeur ou d’avoir fait tourner en bourrique les professeurs. Je leur en mettrai plein la vue avec mes exploits !

En réalité, je cherchais désespérément une compensation au manque de reconnaissance dont je souffrais à la maison et dans le quartier. Je me souviens encore de mon combat intérieur. Je savais bien que ce que je faisais n’était pas bien, que ce n’était ni juste, ni bon, mais c’était plus fort que moi. Je ne pouvais pas m’en empêcher. Paradoxalement, j’étais une très bonne élève, j’apprenais mes leçons et je faisais mes devoirs, je voulais être la meilleure. À la Maison des jeunes, les cancres étaient rois, aussi me gardais-je bien de parler de mes succès scolaires. J’avais même interdit à mes frères et sœurs de dévoiler à quiconque les bonnes notes que je récoltais. Là encore, je me sentais différente, je n’étais pas comme les autres.

Le directeur du collège d’Alvik, Nils Hagnell, était un homme remarquable. Il essayait par tous les moyens de créer une bonne ambiance dans l’école. Il avait acheté un car et une vieille maison en Dalécarlie, où il emmenait régulièrement les classes, les unes après les autres, pour de courts séjours. Je garde un vif souvenir de ces voyages qui ont été les moments les plus heureux de cette période de ma vie. Je nous revois encore un soir d’automne, assis dehors sur un tas de bûches, nous avions quatorze ans et nous contemplions les étoiles. Tout était simple et paisible, c’est comme si nous étions les enfants d’un autre âge. Cela n’était possible que parce que nous étions bien encadrés, par des adultes qui prenaient leurs responsabilités et qui avaient fixé des limites strictes et interdit l’alcool. Nous abordions les grandes questions : Dieu existe-t-il ? Qu’est-ce que la vérité ? Comme les grands penseurs de l’humanité avant nous, Héraclite, Parménide ou Socrate, dont nous ne connaissions pas même les noms, nous réfléchissions. Beaucoup parmi nous venaient de milieux simples et n’étaient pas habitués à réfléchir ni à discuter, mais les questions naissaient spontanément. Elles venaient du plus profond de notre humanité et nos discussions n’avaient rien de superficiel. « Ce que je vois, existe-t-il réellement ? » « Comment ressens-tu la couleur bleue ? » Mon cœur s’enflammait et une joie inconnue m’envahissait durant ces moments de communion profonde. Un soir, Ulf, le plus beau garçon de la classe, dont il était l’un des leaders incontestés, vint me dire : « Sofie, est-ce que tu sais que beaucoup de personnes ont peur de toi dans la classe ? » Cela me fit un choc, moi qui étais si mal dans ma peau et si angoissée. Sa remarque me fit soudain prendre conscience que j’avais une place, que je comptais pour les autres et que la vie serait plus facile pour tout le monde si je changeais. Ce fut en fait la première conversion de ma vie. Je compris que j’avais le choix. Je ne voulais pas être celle qui faisait peur à tout le monde. Ce que nous venions de vivre ensemble me donnait l’assurance que je pouvais être acceptée telle que j’étais et cela me motivait pour renoncer à mon rôle d’élève insupportable. Merci, Ulf Bodemark.

Durant toutes ces années j’ai eu la chance d’avoir une amie : Gunilla, ou Gusse, comme nous l’appelions. Elle était sage, bien élevée et pas dissipée comme moi. Elle habitait assez loin de l’école, aussi mes visites chez elles n’étaient-elles pas si fréquentes. Sa maison n’était pas un moulin où l’on pouvait entrer et sortir comme on voulait, comme chez mes copains du quartier. Chez elle, tout était harmonieux, propre, de bon goût. Pendant les dix ans où nous nous sommes fréquentées, la bonté de ses parents envers moi m’a beaucoup touchée. Ils m’accueillaient toujours très chaleureusement, moi la fille mal élevée. Ils étaient tellement différents des mamans de mes copains qui jouaient au bingo, juraient et allaient nous acheter de l’alcool au magasin de vin9. Différents aussi de mes parents, qui étaient de plus en plus absents, très pris par leur travail, leurs engagements politiques ou leurs crises internes. Gunilla était la seule personne à qui je pouvais me confier et avec laquelle j’osais être moi-même. Je peux dire qu’elle a joué un rôle important dans ma vie, elle en a été comme le témoin. Grâce à elle, je n’étais plus seule face à moi-même. Je n’arrive pas à comprendre aujourd’hui pourquoi je maintenais mes mauvaises fréquentations. Si j’avais pu parler avec mes parents, ils m’auraient certainement aidée à y voir clair et à mettre de l’ordre dans ma vie.

Mes parents étaient de bons parents à leur manière. Ils s’intéressaient à leurs enfants et voulaient que nous ayons des loisirs constructifs. Ils nous emmenaient souvent au théâtre et pendant les vacances, nous faisions des voyages culturels. Un été, nous sommes allés en Hollande visiter la maison d’Anne Franck ; une autre année à Kiruna, où nous avons contemplé le soleil de minuit et où nous sommes descendus dans les mines. Papa avait acheté un établi et nous apprenait à faire de la menuiserie et à réparer des objets. Il avait aussi aménagé un grand potager dans le jardin et chaque enfant avait son coin où il pouvait cultiver ce qu’il voulait. Mon frère ainé faisait de la guitare et du judo et il était scout. Moi-même, j’ai été jeannette, j’ai fait du piano dès l’âge de sept ans, de la danse et même du théâtre. J’étais donc très occupée la semaine. Je crois que toutes ces activités que mes parents nous offraient étaient une façon de compenser leur manque de présence, d’écoute, d’attention…

J’enviais mes copains du quartier qui étaient libres après l’école de faire ce qu’ils voulaient : traîner, écouter de la musique, ou faire ce que bon leur semblait. Le piano n’était pas très populaire et quand j’allais à mes leçons, je rasais les murs en serrant mes partitions sous mon anorak pour ne pas me faire remarquer. Plus tard, au collège, j’ai refusé de poursuivre toutes ces activités. Mon professeur de piano a bien essayé de me faire continuer la musique, elle m’a même invitée à jouer à un concert donné par les élèves à la Maison de la musique de Stockholm, sans succès. Mes parents, bien de leur génération, m’ont laissé faire ce que je voulais. L’éducation que j’ai reçue était très anti-autoritaire.

La dernière année du collège, notre classe a accueilli plusieurs nouveaux. Ils venaient d’Äppelviken, un autre milieu, plus raffiné, supérieur, et parlaient un suédois distingué. Ces jeunes, apparemment privilégiés, introduisirent de nouvelles mœurs, nos fêtes devinrent plus violentes. Ce sont surtout les filles qui en pâtirent. Certains garçons avaient des petites amies et se vantaient de leurs exploits amoureux. Dans mon désir d’être comme tout le monde, je faisais celle qui savait, qui avait de l’expérience. Mais au fond de moi je vivais dans l’angoisse. Je me souviens du jour où pendant une fête nous étions tous assis dans la cuisine, complètement ivres. En face de moi, un garçon et une fille étaient enlacés et on voyait bien que bientôt ils allaient disparaître dans une chambre. J’eus soudain un éclair de lucidité, je les regardai et je pensai : « Non, cela n’est pas l’amour, cela ne peut pas être l’amour ! » Mais l’amour vrai existait-t-il ? J’en doutais. Était-ce simplement moi qui me faisais des illusions ?

Ce qui m’a sauvée, dans tout cela, c’est d’avoir une amie avec laquelle je pouvais parler librement de ce qui m’habitait. Bien plus tard, quand j’étais déjà au couvent, j’ai commencé à rêver de Gunilla. Au début je ne comprenais pas pourquoi elle apparaissait ainsi dans mes rêves et il m’a fallu plusieurs années pour saisir que mon inconscient voulait m’enseigner quelque chose que je ne savais pas. C’est parce que j’avais eu une amie, une confidente fidèle, que j’avais pu survivre pendant ces années d’adolescence.

Cependant, même l’amitié ne suffisait pas à combler la soif qui m’habitait. Un jour, Gunilla se mit à me décrire sa vie rêvée. Elle se voyait mariée et mère de famille dans une jolie maison. Elle recevrait ses amis et ils prendraient ensemble l’apéritif avant le repas. Cette description remplit mon cœur d’une immense tristesse. Je percevais confusément que cela ne serait jamais ma vie, que je ne pourrais pas vivre comme ça. Qu’allais-je devenir ? Devant moi, il n’y avait qu’un grand point d’interrogation.

J’aimais beaucoup mes camarades de classe et mes professeurs et quand j’ai quitté le collège, ça a été un drame. J’ai pleuré pendant des jours. J’étais inconsolable. J’avais peur de ce qui m’attendait au lycée de Bromma, un nouveau milieu social auquel je pensais ne jamais pouvoir m’adapter. Les parents de Gunilla allaient déménager pour le sud de la Suède et elle partait avec eux. Pour elle comme pour moi, c’était une tragédie. Pourtant, au bout d’un an, ils acceptèrent qu’elle revienne à Stockholm et loge chez des amis, si bien que nous nous sommes retrouvées dans la même classe.

En fait, l’école dans laquelle je suis arrivée n’était pas du tout comme je me l’étais imaginée, au contraire, et je m’y suis beaucoup plu. Bromma avait la réputation d’être un quartier snob, mais ma classe ne l’était pas. J’avais choisi une section scientifique parce que j’avais de bonnes notes, mais je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Peu à peu, une amitié profonde s’est tissée entre élèves. L’engagement politique était très important pour nous. Nous étions ouverts à l’art et à la culture et mus par un grand idéal. Je pouvais désormais rompre avec mes mauvaises fréquentations. En quittant le lycée, je versai à nouveau un torrent de larmes.

Pourtant, je ne perdais pas tous mes amis puisque nous allions vivre ensemble, à sept, en colocation. En emménageant dans notre maison commune, je me suis sentie très privilégiée. J’avais la chance de pouvoir vivre une belle amitié avec des gens sympathiques, intelligents, ouverts et pleins d’humour. Nous aimions beaucoup être ensemble. Nous étions très idéalistes et partagions le même désir de changer le monde. Nous étions prêts à nous engager et à œuvrer pour un monde meilleur. Comment ? Nous ne le savions pas très bien. Nous avions en tout cas pris une année sabbatique pour réfléchir à notre engagement futur et nous avions tous trouvé des petits boulots. Per Naroskin voulait devenir écrivain et Per Krusell économiste, ce n’était un secret pour personne.

À l’époque, les jeunes qui sortaient du lycée trouvaient facilement du travail bien payé. Je gagnais tellement bien ma vie qu’en un an, j’ai économisé l’argent nécessaire aux voyages que je voulais entreprendre l’année suivante. Un soir, pour nous amuser, nous nous sommes même payé un dîner au Grand Hôtel de Stockholm. Nous avions bien joué le jeu et nous étions mis sur notre trente-et-un. Nous travaillions presque tous dans les différents hôpitaux de Stockholm. Pour ma part, je faisais des remplacements de professeurs dans plusieurs établissements et j’étais grassement payée. J’étais heureuse, notamment, de pouvoir revenir dans mon ancienne école et de m’occuper des élèves difficiles. Je savais comment m’y prendre avec eux, j’avais de l’expérience !

N’avais-je pas désormais tout ce qu’il fallait pour être heureuse ? Des amis, une bonne santé, de l’argent, un avenir, un petit ami… Ma vie s’était améliorée à de nombreux égards. Elle était devenue très agréable. J’avais quitté le milieu destructeur dans lequel j’avais grandi – ce monde dont l’unique plaisir était de démolir – pour un univers où l’amitié véritable était possible et où la créativité avait libre cours. Dans la cave, nous avions un atelier photos, au grenier, nous faisions sécher des plantes, nos machines à écrire crépitaient toute la journée, nous organisions des voyages d’étude, nous étions engagées dans la vie syndicale. Un bel avenir s’ouvrait devant nous. Nous figurerions bientôt parmi les élites du pays. Dans nos familles, pas de divorce et un niveau culturel élevé : nous pouvions jouir de cette situation, passer des vacances dans les maisons de campagne de nos parents, faire de la voile dans le bel archipel de Stockholm, ou même un petit séjour sur « le bateau de papa » à Paris. Nous étions jeunes, beaux et naïfs. Nous faisions nous-mêmes notre pain et nous nous réunissions fidèlement tous les lundis soir pour traiter avec le plus grand sérieux les questions à l’ordre du jour. C’était un monde d’innocence, de bonté et d’amour véritable. L’amitié est la nourriture qui permet de survivre longtemps dans un désert spirituel.

Sous ces belles apparences, j’étais pourtant habitée par l’angoisse ; du plus profond de moi-même s’élevait un cri, une prière muette. Je faisais miennes les paroles de Karin Boje dans son poème « Nulle part10 ».

Je suis malade, empoisonnée. Malade d’une soif

pour laquelle la nature n’a pas créé de breuvage.

J’avais l’air d’aller bien, mais en moi il y avait un grand vide, une aspiration à autre chose, une soif inextinguible. Quand je descendais du tramway à Höglandstorget en me dirigeant vers la maison et que j’entendais de loin la musique et les rires joyeux des amis réunis chez nous, il arrivait parfois qu’une angoisse me prenne à la gorge et que mes yeux se remplissent de larmes. « Non, pensais-je, tout cela ne me comble pas, cela ne suffit pas ! »

De toutes parts jaillissent du sol ruisseaux et sources. Je me penche pour boire

Aux veines de la terre

Son sacrement.

Mais nulle part, nulle part…

Mais que pouvais-je désirer de plus ? Pourquoi n’étais-je pas heureuse ?

Il ne m’est alors jamais venu à l’idée que la foi pouvait être une réponse à mes questions. La religion était une question taboue dont nous ne parlions jamais. Nous étions certes très ouverts et très tolérants, mais je crois que nous aurions eu du mal à admettre quelqu’un qui se serait déclaré croyant ou pire, chrétien. Dans notre univers, cela n’avait aucun sens. Si mes souvenirs sont bons, nous n’avons abordé la question religieuse qu’une seule fois pendant toute cette année et j’avais alors déclaré de façon péremptoire : « Oui, je crois qu’il y a un dieu quelque part, mais il n’a absolument rien à voir avec ma vie. ». Cela avait clos le sujet.

Quelle incroyable contradiction ! Comment peut-on en même temps être tendu de tout son être vers un objet et en nier absolument l’existence ? Quand je repense maintenant à cette époque de ma vie, je vois une colonne de nuée figée et des étincelles jaillissant du feu des souvenirs. Comment ai-je pu oublier tout cela ?

Un soir d’été, autour d’un feu, dans une île de l’archipel de Stockholm, je dois avoir dix ans, peut-être onze ou douze ; quelques jeunes plus âgés sont là, assis sur des troncs près du feu et chantent un gospel, accompagnés d’une guitare. Parmi eux, Vidde, un ancien drogué – à mes yeux d’enfant, un drogué est vraiment un individu dangereux, de la pire espèce et voilà qu’il est là –, il a rencontré le Seigneur et je le vois chanter les yeux fermés. Les paroles que j’entends, le nom qu’il prononce, me bouleversent. Nobody knows the trouble I’ve seen, nobody knows but Jesus. En cet instant j’oublie tout, je reste là, immobile, fascinée.Moi, la grande sœur exemplaire qui m’occupe fidèlement de mes deux petites sœurs, j’ai complètement oublié que je devais rentrer à la maison à une heure précise pour remplacer papa et maman qui sortaient. Ce soir-là, pour la première et unique fois de ma vie, j’arrive très en retard et je trouve mes sœurs en larmes, dans tous leurs états. Mais je n’ai pas pu faire autrement. J’étais ensorcelée, incapable de bouger !

Ce même été, un peu plus tard, j’avais trouvé un coin paisible au bord de la mer, pas très loin de notre maison, où je restais longtemps au crépuscule. Je n’étais pas seule, il y avait une présence. Quelqu’un était là, qui avait touché mon cœur, qui m’attendait. Pendant quelques années ce rocher a été mon refuge, le lieu de la rencontre et d’une prière silencieuse. Mais cela restait mon secret.

Comment garder dans sa mémoire de telles expériences quand on est seule ? Je n’avais alors ni la force intérieure ni l’autonomie nécessaire pour le faire et j’ai enfoui en moi tous ces souvenirs et d’autres encore. Notre inconscient ne contient sans doute pas uniquement des souvenirs traumatisants, mais aussi des expériences positives. Nous oublions tout ce qui pourrait être une menace pour notre sécurité. La douleur profonde et l’angoisse lancinante qui me rongeaient avaient peut-être leur source dans ce refoulement ? Je croyais qu’elles faisaient partie de l’existence, que c’était le pain amer qu’il m’était donné de manger. Je me sentais étrangère à la vie, c’était un sentiment irrationnel, que je ne comprenais pas et qui n’aurait pas dû exister.

Une autre scène me revient à la mémoire. Maman est assise près de mon lit et chante : « Étends sur moi tes grandes ailes. » C’est un de mes plus anciens et précieux souvenirs. Quand j’étais toute petite, nous faisions la prière avant les repas et avant d’aller nous coucher, et souvent, le dimanche, nous allions à l’église. Mais tout cela s’est arrêté après les bouleversements de 68. Papa est devenu radical-socialiste et Maman est restée fidèle à un idéal bourgeois libéral. Cela a été la première fêlure de leur couple, qui les a finalement conduits au divorce. Quant à la religion, elle est tout simplement passée aux oubliettes.

Pourtant, je gardai un idéal religieux auquel je voulais être fidèle. J’avais choisi de participer à un camp de Confirmation11 pendant les vacances, plutôt que de la faire en cours d’année scolaire avec ma classe. Je trouvais cela plus sérieux. Ce camp en montagne, dans le nord de la Suède, était animé par un pasteur qu’on disait remarquable, et qui l’était sûrement. Mais ce fut pour moi un désastre. Je me suis retrouvée dans un groupe de jeunes issus de familles privilégiées. Ils avaient tout l’équipement nécessaire pour un séjour en montagne, alors que moi je n’avais rien. Avec mes petits souliers et mon imperméable, je les regardais évoluer au loin sur les glaciers. Le soir de la fête de la Saint-Jean, j’ai découvert à des grande stupéfaction que toutes les filles avaient apporté des robes longues pour le bal, car bal il y avait ! Et moi qui n’avais que mon jean acheté en grande surface. Les garçons du groupe avaient confectionné ce jour-là des couronnes de fleurs que chacun devait offrir à sa chacune. Je fus bien sûr la dernière à être couronnée, par le garçon le plus laid ! Non, vraiment, la Confirmation ne fut pas une réussite et je me promis de ne plus jamais mettre les pieds dans un groupe de jeunes d’aumônerie. Depuis cet épisode, j’avais refoulé tout désir religieux et je n’y pensais plus.

Notre année de colocation touchait à sa fin. Les propriétaires de la maison allaient rentrer et notre bail arrivait à terme. Même s’il avait été possible de rester encore, je crois que nous n’aurions pas tenu très longtemps. Le réfrigérateur n’était plus communautaire, chacun y enfermait désormais ses provisions personnelles. La caisse commune avait cessé de fonctionner. Des frictions étaient apparues à propos des séjours des petits amis des uns et des autres. Qui payait ? Combien de temps pouvaient-ils rester chez nous ? Nous avions des conceptions différentes de l’ordre et du ménage. « Pourquoi le hall d’entrée est-il toujours si mal entretenu ? » Malgré ces divergences, somme toute compréhensibles, nous sommes restés amis jusqu’au bout. Je me souviens de la fête de départ, que nous avions organisée dans le jardin, devant la maison. Per Naroskin fit un discours d’adieu et dans un élan lyrique prit ma chaussure et y versa du champagne en une sorte de libation jubilatoire offerte à la vie.

Il avait aussi acheté, avec l’humour teinté d’ironie qui le caractérisait et l’aide d’un camarade, une vieille limousine noire. Je dis bien « acheté » ! En réalité, elle n’avait pas dû leur coûter très cher, car le moteur ne valait rien et elle ne dépassait guère les cinquante kilomètres à l’heure, mais quand même ! À la fin de la soirée, en livrée de chauffeur avec gants blancs, il conduisit chacun d’entre nous à sa nouvelle adresse. Pour ma part, je retournais vivre quelques semaines chez mes parents. Nous rentrâmes tous dans son jeu avec le plus grand sérieux. De nouveau, je versai des torrents de larmes. J’aurais voulu rester avec mes amis pour toujours. La solitude et les responsabilités m’effrayaient.

Qu’allais-je devenir ? Je n’en avais pas la moindre idée. Mes résultats scolaires me permettaient d’entreprendre les études que je voulais, mais je ne savais pas quoi choisir. Quelque chose en rapport avec l’écologie ? Biologiste, peut-être ? Mais cela ne me tentait pas vraiment, je n’étais pas motivée. Je décidai d’attendre encore avant de m’engager sur une voie, et de partir quelques mois en Israël travailler dans un kibboutz12.

Mon choix n’était pas idéologique, je voulais seulement découvrir un autre monde et une autre façon de vivre, plus simple. Mais certains de mes amis émirent des objections : « Es-tu consciente, Sofie, qu’en allant travailler gratuitement dans un kibboutz, tu soutiens la politique d’Israël ? » Je dois avouer que j’étais la moins au fait des problèmes politiques au sein de notre groupe. Bien entendu, je portais un châle palestinien qui me donnait une allure progressiste et révolutionnaire, mais en réalité, je ne savais pas grand-chose de la question palestinienne. Je répondis : « Quoi qu’on fasse, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il suffit de conduire une voiture pour polluer l’atmosphère. » Je ne me laissai pas ébranler. Les kibboutz étaient tout de même une tentative concrète de créer une mini-société socialiste et la vie y était simple et pauvre, beaucoup plus radicale que ce que nous avions nous-mêmes essayé de réaliser. Les plus critiques respectaient cependant mon choix, ce qui prouve bien l’ouverture d’esprit et la tolérance qui régnaient dans notre groupe.

Je craignais de quitter le monde qui m’était familier et en même temps j’avais hâte de découvrir ce nouvel univers, inconnu. Mes amis et moi passâmes une dernière soirée ensemble avant le départ. Au moment de nous quitter, quelqu’un me dit : « Sofie, quand tu seras là-bas, souviens-toi que même si personne dans le kibboutz ne te le dit, tu es une fille formidable. Tu as des amis ici qui le savent ! » C’était tellement bon d’entendre ces paroles. J’aurais voulu sentir encore longtemps la chaleur de leur amitié et ne pas me séparer d’eux.

Le dernier soir, Per Krusell vint me dire au revoir. Nous restâmes à parler et à écouter de la musique jusque tard dans la soirée. C’était détendu, drôle et intéressant comme toujours. Quel cadeau d’avoir de tels amis ! Pourtant je me rappelle avoir écrit ce soir-là dans mon journal : « Mais pourquoi cette envie de mourir en moi ? »

6. Christiania, quartier de Copenhague où la drogue circulait librement et où la police avait renoncé à intervenir.

7. Le mouvement musical dit « progg », très populaire en Suède à la fin des années 60 et 70 et fortement influencé par les révoltes de la jeunesse, le mouvement hippie et la musique folk suédoise, visait à mettre en avant les courants musicaux que les maisons de disques ne jugeaient pas aptes à la commercialisation.

8. Astrid Lindgren est un auteur de livres pour enfants très populaire en Suède. Dans Karlsson sur le toit apparaît la figure de Hildur Bock, vieille fille acariâtre, bonne à tout faire, qui s’occupe des enfants.

9. La vente d’alcool en Suède est sous contrôle de l’État et il faut avoir 20 ans pour pouvoir acheter du vin.

10. Traduit en français par Caroline Chevallier.

11. La Confirmation, dans l’Église suédoise protestante, n’est pas un sacrement mais l’équivalent de la Profession de foi. Elle est proposée aux jeunes de quatorze, quinze ans, la préparation se fait au cours de l’année scolaire ou pendant un camp d’été.

12. Kibboutz : villages collectivistes d’influence socialiste qui ont joué un grand rôle dans l’établissement de l’État d’Israël.

Israël

Dl

Le jour de mon départ pour Israël, maman et mon frère Fredrik m’accompagnent à l’aéroport. Le sac à dos que je viens d’enregistrer est énorme, j’emporte toute ma vie. Je suis loin d’imaginer que dans quelques mois je renverrai ce paquetage inutile, ma vie ayant pris une tout autre direction. Pour l’heure, j’éprouve une certaine inquiétude. Je ne sais pas ce qui m’attend. J’ai peur de l’inconnu.