2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

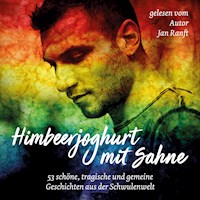

Nach Himbeer- und Zitronenjoghurt meldet sich Jan Ranft mit seinem dritten Buch zurück. Einmal mehr geht es um Begegnungen und Verlust, um Liebe, Sex, Freundschaft und die Suche nach Glück – tragisch und humorvoll, alltäglich und übernatürlich, erotisch und romantisch, ungeschminkt und bisweilen auch unbequem. Freut euch auf ein Wiedersehen auf dem Oktoberfest, einen wollüstigen Schneemenschen, polnische Handwerker, einen Videocall aus dem Jenseits, wiedergefundene und neue Liebe, eine verzweifelte Mutter, eine Schwulenmutti, einen Engel auf Erden, den durchgeknallten König der Kuscheltiere, eine scheinbar verlorene Zukunft und vieles mehr. Die 37 schwulen Kurzgeschichten sind mal zu schön, um wahr, und mal zu wahr, um schön zu sein. Doch ohne Regen gibt es keine Regenbögen und so haben selbst die schlimmsten Daseinskatastrophen auch ihr Gutes. Aber lest selbst!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Starkregen und andere schwule Kurzgeschichten

Vorwort

Minne

Der Mann ohne Gesicht

Ehe

Love

Verzweifelt

Schattenseite

Moncef

Niemalskind

Svoboda

Dableiben

I will Survive

Die regenbogenbunte Wunschtraumtram

Magic Senna

Seine kleine Welt

Jusqu’à l’été !

Gefrorene Zuckerwatte

U-Mann

Bettgeschichte

Xanadu

Goldstein

Hotel California

Sorgen

Wiedersehen

Klopf, klopf

Schneemann

Raus

Das erste Mal

Ash und die Hexe

Starkregen

Pinkwashing

Crazy

Schwulian

B.J.

Gemeinheiten

Zwillinge

Der letzte Gast

Zukunft

Namensregister

Autorenvita

Danksagung

Bisher erschienen

Starkregen und andere schwule Kurzgeschichten

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright © 2024 Jan Ranft

veröffentlicht über tolino media GmbH & Co. KG

ISBN: 978-3-759-20195-9

Coverfoto von Unsplash © Brennan Burling, Lektorat: Martin Wolkner www.wolkner.com

Dieses E-Book einschließlich seiner Texte ist urheberrechtlich geschützt. Für den Inhalt ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Weitergabe und Vervielfältigung, auch in Teilen, ist nicht gestattet. Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors:

Jan Ranft, Karlstraße 8, D-66111 Saarbrücken

www.linktr.ee/janranft

Alle Charaktere, Handlungen und Handlungsorte sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen rein zufällig.

»Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.«

Fernando Sabino (1923 – 2004)

Vorwort

Auch in meinem dritten Buch geht es um Begegnungen und Verlust, um Liebe, Sex, Freundschaft und die Suche nach Glück. Meine Kurzgeschichten sind teils ernst, teils humorvoll und fantastisch, meist aus dem Leben gegriffen, ungeschminkt und auch mal unbequem. Nicht immer gibt es ein Happy End, aber so ist eben auch nicht jede Geschichte schon zu Ende erzählt.

Beim Lesen wirst du sowohl neuen als auch vielen bekannten Charakteren aus meinen bisherigen Veröffentlichungen begegnen. Einige Handlungsstränge werden erneut aufgegriffen und der Weg der Protagonisten weiterverfolgt.

Und doch sind es keine reinen Fortsetzungsgeschichten. Weil alle Texte für sich alleine stehen können, werden sich auch diejenigen zurechtfinden, die meine vorherigen Bücher noch nicht kennen.

Die Geschichten sind chronologisch geordnet. Am Ende des Buchs befindet sich ein Namensregister, aus dem sich ganz neue Zusammenhänge erschließen.

Freu dich auf ein Wiedersehen auf dem Oktoberfest, einen wollüstigen Schneemenschen, polnische Handwerker, einen Videocall aus dem Jenseits, wiedergefundene und neue Liebe, eine verzweifelte Mutter, eine Schwulenmutti, einen Engel auf Erden, den durchgeknallten König der Kuscheltiere und eine scheinbar verlorene Zukunft.

Nach »Himbeerjoghurt mit Sahne« und »Zitronenjoghurt mit Buttermilch«, die zuletzt als Sammelausgabe in einem Band erschienen sind, erwartet dich diesmal weder Vanille-, Kirsch-, Heidelbeer- noch Pfirsich-Maracuja-Joghurt und auch kein Grimassen schneidender Coverboy.

Ich habe mich für ein ernsteres Titelmotiv und einen prägnanteren Buchtitel entschieden, um die Stimmung meiner Geschichten und die Art, wie ich schreibe besser einzufangen. Innen und außen sollten zusammenpassen.

So entschied ich mich für den Buchtitel »Starkregen«, denn Regen ist ambivalent, mal wohltuend, mal bedrückend, ein Wechselspiel der Gefühle. So wie meine Geschichten sowohl lustige als auch ernste Elemente enthalten.

Wir leben in stürmischen Zeiten. Die Gesellschaft ist im Wandel, vermeintliche Sicherheiten sind ins Wanken geraten. Kriegerische Konflikte, Migration, Umweltzerstörung, die Begleiterscheinungen des Klimawandels sowie die Angst, den eigenen Lebensstandard zu verlieren, verunsichern die Menschen. Die Herausforderungen sind vielfältig. Es gibt keine einfachen Antworten in einer immer komplexer werdenden Welt.

Was fremd ist, was man nicht versteht, das macht einigen Angst. Notwendige Veränderungen und Weiterentwicklungen werden nicht länger als Chance, sondern als Bedrohung wahrgenommen. Das gesellschaftliche Klima wird rauer. Toleranz, Akzeptanz und Hilfsbereitschaft werden als naiv und weltfremd abgetan. Die Menschen sind weniger aufgeschlossen, lassen sich leichter manipulieren und aufhetzen gegen andere, denen es angeblich besser geht.

Wenn eine Gesellschaft Probleme hat, werden Sündenböcke schnell gefunden. Als Zielscheibe haben sich schon immer jene angeboten, die anders sind, allen voran die Randgruppen. Sie loszuwerden, schaffe alle Sorgen aus der Welt, glauben manche.

So ist nicht zuletzt auch die Akzeptanz von LGBTQI+ gesunken. Wir als Community erleben aktuell Rückschritte, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären: angefangen bei LGBT-freien Zonen über Attacken auf Transmenschen bis hin zum Verbot von Lesungen in Drag. Ein Kulturkampf ist entbrannt gegen die demokratischen Werte des Westens und die Freiheiten, die in den letzten Jahrzehnten erreicht wurden. Antidiskriminierung wird als erhobener Zeigefinger wahrgenommen. Wokeness, Genderismus und Frühsexualisierung sind die Kampfbegriffe der Populisten und der Regenbogen ist für sie das Symbol angeblicher Homo-Propaganda.

Hart erkämpfte Freiheiten sind nicht selbstverständlich. Eine Gesellschaft muss die Grundrechte aller verteidigen, die Mehrheit muss die Interessen der Minderheiten schützen.

Die aufziehenden dunklen Wolken müssen ernst genommen werden, denn wenn einzelne Gruppen ihre Rechte verlieren, dauert es nicht lange, bis andere folgen. Anfangs sind es nur die anderen, doch irgendwann trifft es auch dich.

Regenbögen jedoch geben uns Hoffnung. Sie strahlen über den schlimmsten Unwettern und versprechen eine Welt, in der sich jeder frei entfalten und glücklich werden kann.

Doch dafür müssen wir etwas tun. Ich bitte euch, werdet aktiv, engagiert euch, macht den Mund auf und schaut nicht weg!

Jan Ranft

im Februar 2024

Minne

Rasch war es dunkel geworden. In einem Fliederhain hatte Immanuel sein Lager aufgeschlagen. Keine hundert Fuß entfernt quakten Frösche am Weiher, Grillen zirpten. Über ihm stand das weite Sternenband der Milchstraße, der Mond schien hell. Eine kühle Nacht stand bevor, doch das Feuer, an welchem er saß, würde sie beide wärmen.

Endlich näherten sich Schritte und im Licht des Lagerfeuers erschien Albrecht. Er war edel gekleidet, einen großen Sack hatte er geschultert. Alt war er geworden, seine Haare licht, er trug einen Bart, aber er war noch ebenso stattlich wie in jenen längst vergangenen Tagen. Bei seinem Anblick begann Immanuels Herz wild zu pochen. Dieser Mann vermochte es noch immer, ihn in seinen Bann zu ziehen.

»Albrecht, du hast Wort gehalten. Zwanzig Jahre auf den Tag«, begrüßte Immanuel den Ankömmling und stand vom Feuer auf.

»Am letzten Apriltag nach Einbruch der Dunkelheit, so hatten wir’s seinerzeit beschlossen. Gott grüß dich, alter Freund. Lass dich in die Arme schließen!«, entgegnete Albrecht. Die beiden Männer umarmten sich schulterklopfend.

»Setz dich zu mir, nimm dir Honigbrot und Wein«, lud Immanuel ihn ein. Albrecht stellte den Ledersack ab, dann nahmen die beiden nebeneinander Platz. Einen Becher Wein hielt Immanuel ihm hin und reichte ihm das Brot, von dem sich Albrecht ein Stück abbrach und gleich einen Bissen nahm. Flackernder Lichtschein spielte auf den Gesichtern der beiden Männer, als Immanuel in gespannter Erwartung das Wort ergriff: »Berichte, Albrecht, wie ist es dir ergangen? Was ist dir widerfahren in all der Zeit?«

»Nun, wo fang ich an?« Sein Jugendfreund nahm einen Schluck Wein. »Die Handelszunft hatte es mir angetan, wie du wohl noch weißt. Erst drängte es mich gen Süden nach Zürich, gehandelt hab ich dort mit Flachs und Bienenwachs. Eines Tages machte sich ein Handelszug auf über die Alpen nach Genua, dem hab ich mich angeschlossen. Mit dem Schiff schließlich ging es weiter nach Ägypten und Syrien. Seinerzeit fing ich an, mit Gewürz und Tuch aus dem Orient zu handeln. Ich bin reich geworden, gut geht es mir an Leib und Seele.«

»Fürwahr, ein Straßenräuber bist du nicht, das sieht man dir an«, erwiderte Immanuel und trank ebenfalls.

»In Bingen, da leb ich nun seit Jahr und Tag mit Weib und Kindern«, schloss Albrecht seinen Bericht.

Immanuel schluckte, bemüht darum, zu verbergen, dass ihn diese Offenbarung nicht unberührt lies. »Auch ich bin auf Reisen gewesen«, fing er nun mit gespielter Gelassenheit an. »Als wandernder Gesell hat es mich nach Frankfurt, Köln, Flandern, sogar bis nach Riga verschlagen. Steinmetz bin ich geworden. Bei den Besten in Frankreich hab ich gelernt, zu bauen leicht und hoch emporstrebend. Nun bin ich zurückgekommen und will mein Wissen weitergeben an die Dombauer vom Rheinland.«

»Ich hab die neuen Kathedralen auf meinen Handelsfahrten gesehen, Immanuel. Es braucht viele Hände, solch ein Werk zu tun! Wahrlich, gut hast du gewählt, du wirst stets genug zu tun haben. Handwerk hat güldenen Boden«, strahlte Albrecht ihn an und nahm einen weiteren Schluck, ehe er seinen Becher neben sich abstellte.

»An Arbeit hat es mir nie gemangelt, da hast du recht. Nichtsdestoweniger fehlt es mir an Gesellschaft und anderen Dingen«, räumte Immanuel ein, kam jedoch sofort ins Stocken. Bloß das entfernte Quaken der Frösche und das Zirpen der Grillen waren zu hören. Sollte er es wagen, Albrecht an ihren Schwur zu erinnern?

»Entsinnst du dich an damals«, fuhr er schließlich fort, »an jene Nacht vor zwanzig Jahren, als wir unseren Eid ablegten?«

»Wäre ich denn sonst hier, alter Freund?«, lachte Albrecht. Er hatte vom Flieder, der fast bis ans Feuer reichte, einen Zweig abgerissen und roch nun gedankenverloren an der weißen Blütendolde.

»Weißt du nicht mehr, was damals am Feuer …?« Er zögerte. Hatte Albrecht vergessen, was zwischen ihnen geschehen war?

»Ich weiß nicht, wovon du redest, Immanuel«, entgegnete Albrecht knapp und warf den Zweig in die Flammen, wo er Momente später knisternd Feuer fing. Natürlich wusste er, worum es ging, daran hegte Immanuel nun keinen Zweifel mehr.

»Du legtest deinen Arm um mich«, fuhr Immanuel also fort. »Wir liebkosten uns und …«

»Schweig!«, gebot Albrecht ihm Einhalt, aber Immanuel ließ sich nicht das Wort abschneiden. Mit bebender Stimme fuhr er fort: »Wir schworen uns ewige Liebe. Ich habe dich erwartet, um diesen Schwur zu erneuern.« Nun war es ausgesprochen, eine schwere Last fiel Immanuel von der Seele. »Vergib mir, dass ich so offen spreche. Wenn das Herz voll ist, läuft’s über die Lippe.«

»Es ist gegen Gottes Ordnung! Den Himmel samt allen Heiligen machst du dir zum Feind. Such dir ein Weib. Willst du dein Leben lang Hagestolz bleiben und wirren Träumen hinterherjagen? Tu Buße!« Finster schaute Albrecht drein und doch erkannte Immanuel ein Hadern im Blick seines alten Freundes.

»Ich hab es nicht gern, wenn mir jemand predigt ohne Tonsur, Weih und Amt«, gab Immanuel energisch zurück. »Es hat mich nie gereut, was geschehen ist.« In der Tat nicht. In all den Jahren nicht, die seither vergangen waren. Keinen einzigen Augenblick.

Albrecht schüttelte den Kopf. »Was seinerzeit passiert ist, war Jugendtorheit. Willst du sündigen vor unserem Herrn? Es ist wider die Natur.«

»Alle Menschen sind gleich in ihrem Verlangen nach Liebe, jeder auf seine Weise. Sollen wir dem Sehnen entgegen sein, das Gott in unsere Herzen gesetzt hat?«, sprach Immanuel weiter. »Ich hab immer geglaubt, dass wir zwei ein gemeinsames Leben haben können. Hab ich vergebens gehofft, dass deine Liebe zu mir die Jahre überdauert? Hör mich an! Öffne dein Herz, folge seinem Ruf!«

»Die Sprache der Herzen offenbart nicht, was gut und recht ist«, gab Albrecht ernst zurück. »Was erwartest du von mir? Dass ich Weib und Kinder verlasse? In stummer Sünde lebe mit dir? Ich bin ein vernünftiger und frommer Mann, stets bin ich standhaft geblieben. Führe mich nicht in Versuchung!«

»Du fühlst so wie ich, doch hast du Angst davor, dass die Leut es sehen. Dass unser Herrgott es weiß, das stört dich jedoch nicht.« Verständnislos schüttelte Immanuel den Kopf. »Lass gut sein! Vielleicht ist es besser, wenn wir getrennte Wege gehen«, beschloss er und schüttete den Rest seines Weins ins Feuer. Welchen Sinn machte es, zu hoffen, wenn Albrecht sich so gegen ihn sträubte?

»Sie erwarten mich in Köln. Wenn ich in der Nacht noch losreite, schaffe ich es sicher zum Morgengrauen. Ich werd mein Glück ohne dich finden«, meinte er trotzig. »Die Stadt ist groß und freisinnig, es werden sich genug Möglichkeiten bieten. Wohl denn!«

»In Köln, ja, auch in Münster und Venedig, da trifft man sich in Badehäusern und auf den Latrinen und frönt der unaussprechlichen Sünde«, spottete Albrecht, als Immanuel sich gerade erhob. »Auf meinen Reisen hab ich gesehen, was mit jenen passiert, die sich gegen die Kirche stellen: Sie werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, sie werden gerädert und gepfählt.« Ernst blickte er Immanuel an. »Willst du so enden?«

„Nicht von Unzucht spreche ich, Albrecht, sondern von Liebe. Darum geht es mir. Fürwahr, auch ich bin herumgekommen, doch hab ich anderes gesehen als du: Männer, die als Schwurbrüder zusammen lebten wie Sergius und Bacchus, gesegnet in Gottes und in Eros’ Namen, verbunden auf immer, im Verzicht auf die Frevel der fleischlichen Lust.

Liebe ist keine Sünde, denn sie kommt von unserem Schöpfer, dem Herrn. Wir landen weder in der Hölle noch werden wir im Fegefeuer schmoren. Gott ist gut, Albrecht. Lass uns zusammen sein, geh fort mit mir! Willst du denn nicht glücklich sein?“

Albrecht schwieg und starrte nur still ins Feuer. Von diesem halsstarrigen Mann konnte Immanuel nichts erwarten. Er würde Albrecht vergessen müssen, so schwer es ihm auch fiel. Sicher war es besser, es dabei zu belassen. Es war an der Zeit, aufzubrechen. Als Immanuel sich schließlich zum Gehen abwenden wollte, schnellte Albrecht auf und hielt ihn am Arm fest.

»Geh nicht, bleib da«, seufzte er. »Ich gestehe, auch du gingst mir all die Jahre im Kopf herum. Ich weiß nun, dass es dir ernst ist mit mir. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Mein altes Leben will ich zurücklassen und neu anfangen. Meinem Weib und den Kindern wird es an nichts mangeln, dafür hab ich Sorge getragen. Alles was ich brauche, hab ich bei mir.«

Albrecht standen Tränen in den Augen.

»Alles wird gut, das versprech ich dir«, sagte Immanuel und schloss ihn lachend in die Arme. »Gott beschützt die Leut, die sich lieben, weil sie einander besser und schöner sehen, als sie selbst sind.«

Sie hatten eine gemeinsame Zukunft, davon war Immanuel überzeugt. Sie würden einen Weg finden – mit Gottes Hilfe.

In der sie umgebenden Dunkelheit, gewärmt vom flackernden Feuerschein, standen sie nun Arm in Arm und zum ersten Mal seit damals küssten sie sich.

Der Mann ohne Gesicht

Als man ihn durch die Trümmer irren sah, hätte man meinen können, er wäre ein alter Mann, so gebeugt und schwerfällig schritt der heimgekehrte Soldat durch die Straße mit den hohlen Fenstern. Jung war er nicht mehr, das stimmte, doch alt war Hans mit seinen 45 Jahren nun wirklich nicht.

In dieser Straße, gesäumt von Mauerresten, die in den trüben Himmel ragten, hatte er früher gelebt. Er schleppte sich voran, als schlafwandelte er. Sein Hemd war staubig und aufgerissen, die Hose schmutzig, seine Schuhe zuschanden.

Fest umklammert hielt Hans einen Bilderrahmen in den Händen wie einen Schatz. Er war das Einzige, was Hans geblieben war, nachdem die Bomben auf die Stadt geregnet waren und alles in Schutt und Asche gelegt hatten. In den Trümmern des Hauses am Ende der Straße hatte er ihn gefunden. Ihm hatte der Krieg nichts anhaben gekonnt.

Darin war eine Fotografie, eine Momentaufnahme aus glücklicheren Zeiten, aufgenommen mit Fernauslöser am Wannsee im Sommer 1935, vor zehn Jahren. Schiebermütze und Knickerbocker trug er, Hans, an jenem Tag, so wie es damals Mode gewesen war. Justus war im Anzug mit Fliege und Strohhut. Sie saßen auf einer Bank, Hans auf Justus’ rechtem Bein, den Arm hatte er um ihn gelegt, die beiden schauten einander an. Mitten durch ihre Gesichter war das Glas gesprungen.

Auf den ersten Blick hätte man das Bild als Schnappschuss abtun können: ein Mann auf dem Schoß eines anderen – die Fotografie zweier Freunde, die herumalbern. Doch auf den zweiten Blick erkannte man, dass die beiden mehr als eine Männerfreundschaft verband. Man sah es daran, wie sie einander anschauten, denn Liebe kann man nicht verbergen.

An den Überresten einer Litfaßsäule machte Hans halt und setzte sich auf einen der Bruchsteine. Behutsam nahm er das Foto aus dem verbeulten Metallrahmen und drehte es um.

»Für immer dein«, stand dort in verblassten Buchstaben. Justus hatte es damals auf die Rückseite geschrieben.

Als man Hans mit seinem Foto da so sitzen sah, hätte man nicht sagen können, ob er lächelte oder trauerte. An seinem Gesicht konnte man es nicht ablesen, zu stark hatten die Kriegswunden es entstellt. Sicher trauerte er, denn welchen Grund hätte er gehabt, zu lächeln?

Ehe

Ehe wir ihn erreichen konnten, stand er schon in der Tür. Herr Wonner kam ja jeden Tag zu Besuch ins Krankenhaus und Mobiltelefone gab es damals noch nicht.

Seit der Einweisung seines Vaters war er jeden Tag bei ihm gewesen, ihm kaum von der Seite gewichen. Herr Wonner war ein Mann um die fünfzig, gutaussehend, gepflegtes Äußeres. Er hatte einen Schnäuzer, trug immer einen Anzug. Vielleicht arbeitete er in einer Bank, das weiß ich nicht.

Eine halbe Stunde zuvor war sein Vater verstorben, das sagte ich ihm, als er nun wie benommen im Arztzimmer vor mir saß.

»Ernst war nicht mein Vater«, sagte er kaum hörbar.

»Oh, in meinen Unterlagen steht, dass Sie …« Ich blätterte ratlos in der Akte. »Da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen.«

Herr Wonner räusperte sich und sprach mit stockender Stimme weiter.

»Nein, nein, ihre Unterlagen stimmen. Ernst war mein Vater, mein Adoptivvater.«

»Ah, ich verstehe. Möchten Sie Ihre Mutter, ich meine, seine Frau anrufen? Oder sollen wir das für Sie machen? Moment, irgendwo in den Akten …«

»Sie verstehen nicht«, sagte er. »Eine Frau hat es nie gegeben.«

Und dann erklärte er es mir: »Ernst war ein gutes Stück älter als ich, dreißig Jahre fast. Ich hätte tatsächlich sein Sohn sein können.« Er lächelte mich an, doch merkte ich, dass er mit den Tränen kämpfte. »Wir waren zusammen, er und ich, seit fünfzehn Jahren. Nicht viele Außenstehende haben gewusst, dass wir ein Liebespaar waren, manch einer hat es vielleicht geahnt. Über solche Dinge redet man nicht, sie kennen doch die Leute.«

Ich nickte, denn ich wusste nur zu gut, was er meinte.

»Ernst war der wichtigste Mensch in meinem Leben. Er hat sich immer um mich gekümmert, so wie ich mich um ihn. Als die Diagnose Krebs kam, da war er es, der die Idee hatte, mich zu adoptieren. Zu seiner Familie hat er in jungen Jahren den Kontakt abgebrochen, also würde ich für ihn Entscheidungen treffen müssen. Aber wie, ohne rechtliche Befugnis? Ich hätte dafür kämpfen müssen, ihn auf der Intensivstation besuchen zu dürfen. Oder allein schon dafür, zu erfahren, wie es ihm geht. Dieses Recht steht nur Angehörigen zu, wie Sie wissen, und das war ich ja nicht. Vor dem Gesetz waren wir Fremde und eine Adoption die einzige Möglichkeit, uns gegenseitig abzusichern und eine formelle Beziehung einzugehen. Heiraten dürfen Homosexuelle ja nicht, es gab nur diesen Weg.«

Herr Wonner räusperte sich, stand auf und reichte mir sichtlich bewegt seine Hand. »Ich danke Ihnen für alles, was Sie in den letzten Wochen für meinen Mann getan haben«, sagte er.

Bevor er ging, hielt er kurz inne, so als hätte er etwas vergessen. Ratlos schaute er mich an.

»Als nächster Angehöriger werde ich nun alles erben. Ernst hat es so gewollt, damit sich seine Verwandtschaft nichts unter den Nagel reißen kann. Aber was soll ich noch damit?«

Love

Let the sun shine in your heart.

Techno-Sounds hämmerten durch die Straßen Berlins. Inmitten der schwitzenden Körper hatte Christoph Kern den ganzen Nachmittag durchgetanzt.

22 Uhr, es fing langsam an, dunkel zu werden. Zeit, nach Hause zu gehen, Christoph kannte seine Grenzen. Montag musste er wieder fit sein, Sonntag war Ausspannen angesagt. Scheinwerfer wanderten über die Köpfe der Raver hinweg, als er sich durch die tanzenden Menschenmassen zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule wie durch einen wimmelnden Bienenstock kämpfte.

Auf dem Weg durch die Menge im angrenzenden Tiergarten kam ihm einer der Raver strahlend entgegen.

»Hey Sascha, alles fit?«, lachte er und fiel Christoph um den Hals.

»Äh … du musst mich verwechseln.« Christoph versuchte, sich galant aus den Armen des Fremden zu winden.

»Kennst du mich nicht mehr? Aus der Busche«, erklärte der Fremde und ließ enttäuscht seine Arme sinken.

»Echt nicht, glaub mir. Nicht mein Schuppen«, grinste Christoph. »Sag mal, du hast doch was eingeworfen, stimmt’s?«

»Quatsch! Ich … scheiße, mir wird grad schwindelig«, ächzte der Kerl und sackte beinahe zusammen. Christoph konnte ihn gerade noch auffangen, bevor er stürzte.

»Lass uns irgendwo hinsetzen.«

»Danke, Mann«, stöhnte der Fremde und Christoph stütze ihn, während sie einen Platz suchten, wo nicht so viele Menschen unterwegs waren. Unter einem Baum setzten sie sich schließlich aufs Gras und der Fremde ließ sich wie ein erschöpfter Marathonläufer auf den Rücken fallen. »Tut mir leid, ich …«, japste er.

»Du musst was trinken, es war schon den ganzen Tag viel zu heiß. Warte!«, murmelte Christoph, kramte eine Trinkflasche aus seinem Rucksack und hielt sie ihm hin.

Der Fremde nahm einen großen Schluck daraus.

»Schon besser«, seufzte er und lächelte Christoph an.

»Ist das deine erste? Deine erste Love Parade, meine ich«, wollte Christoph wissen, nachdem sich der Fremde wieder aufgesetzt hatte.

»Jepp,« gab er zu, »ich meine, ich leb hier. Bin dem Ganzen aber immer irgendwie aus dem Weg gegangen. Dieses Jahr wollte ich endlich mal mitfeiern, bevor ich dreißig werd.« Er grinste und trank noch einmal.

»Das bin ich schon,« lachte Christoph. »Für mich ist es die siebte, bin von Anfang an dabei.« Er hielt dem Fremden die Hand hin. »Christoph.«

»Reza«, sagte der andere und schüttelte ihm die Hand.

»Woher kommst du? Also, ich meine …«, fragte Christoph. Im nächsten Moment schon hätte er sich für diese Frage eine reinhauen können.

»Aus Friedrichshain«, gab Reza gespielt angesäuert zurück und wischte sich eine Strähne aus dem Gesicht.

»Entschuldige, so hab ich das nicht …«, erwiderte Christoph verlegen.

»Ach, kein Problem, irgendwann gewöhnt man sich dran«, zwinkerte Reza ihm zu. »Ich stamme aus Persien, dem Iran. Als Kind bin ich mit meinen Eltern nach Deutschland geflüchtet. Und du? Bist du waschechter Berliner? Oder zugezogen?«

»Ich komm ursprünglich aus Köln, leb seit 84 hier«, antwortete Christoph.

»Also auch Ausländer«, grinste Reza frech.

»So gesehen, ja«, lächelte Christoph und zuckte mit den Schultern. »Weißt du was? Ich hol mir gleich was zu essen, hab echt Kohldampf«, sagte er, stand auf und reichte Reza die Hand. »Bist du dabei?«

»Klar«, erwiderte Reza und ließ sich hochziehen.

Durch den Tiergarten liefen die beiden Richtung Schöneberg. Die Musik der Parade wurde allmählich leiser, Marusha legte gerade auf. Es war dunkel geworden. Noch vereinzelt liefen sie Ravern über den Weg, als sie den Park hinter sich ließen.

An einem China-Imbiss machten sie Halt. Christoph holte sich eine Portion Bratnudeln und Reza ein paar Frühlingsrollen. Sie saßen auf weißen Plastikstühlen an einem kleinen, wackeligen Tisch. Im Radio dudelten Charts, »MMMBop« von Hanson.

»Ich wohn um die Ecke, nicht weit vom Wittenbergplatz. Bock, mit zu mir zu kommen? Ich meine, um noch ein bisschen Energie zu tanken, bevor du weiterfeierst? Du könntest auch bei mir übernachten, wenn du nicht noch mal losziehen möchtest«, meinte Christoph.

»Willst du mich grad abschleppen, oder was?«, gab Reza augenzwinkernd zurück.

»Hättest du wohl gern!«, erwiderte Christoph und trat Reza unter dem Tisch sanft ans Bein. »Ginge eh nicht, hab grad Besuch.«

»Von nem Kerl …«, seufzte Reza.

»Nee, von einer Freundin aus Köln«, zwinkerte Christoph Reza zu. »Lisa ist zur Love Parade in der Stadt. Wenn du Glück hast, ist sie noch unterwegs.«

»Das heißt, wir hätten die Bude für uns alleine?«, grinste Reza.

»Heißt, du könntest später auf der Couch pennen, denn die wäre dann frei«, gab Christoph neckisch zurück.

Als sie eine halbe Stunde später durch den Innenhof eines alten Mietshauses das Hinterhaus erreichten, schreckten ein paar Tauben auf und stoben geräuschvoll davon.

Die hölzernen Treppen knarzten bis hoch in den obersten Stock.

»Ist ziemlich unaufgeräumt grad …«, entschuldigte sich Christoph, als er die Wohnung aufsperrte und das Licht im Flur einschaltete.

Reza zog vor der Tür seine Schuhe aus und folgte ihm auf Socken in die Wohnung. Durch einen schmalen Flur ging es rechts ins Wohnzimmer. Eine riesige Monstera stand auf dem Boden vorm Fenster, eine Efeutute rankte sich durch den halben Raum. Christoph hatte sie geschickt um Schränke und Bücherregale wachsen lassen. Über eine breite, weiße Couch, auf der mehrere Kissen und eine Decke lagen, beugte sich eine große Birkenfeige, auf den Fensterbänken standen dutzende Orchideen mit den verschiedensten Blüten. Ein Deckenfluter mit leuchtend blauem Glasschirm tauchte den Raum in ein angenehmes Licht. Unaufgeräumt fand Reza es gar nicht, im Gegenteil richtig gemütlich.

Auf einmal streifte ihn etwas am Bein. Überrascht schaute er hinab und blickte in die Augen einer schwarzen Katze, die um seine Waden strich.

»Darf ich vorstellen? Das ist Lulu, meine kleine Diva. Du solltest sie mal erleben, wenn ich ihr das falsche Futter hinstelle. Dann ignoriert sie mich tagelang«, seufzte Christoph.

»Boah, ist die süß! Und total zutraulich.« Reza bückte sich, um Lulu zu streicheln. »Ich liebe Katzen ja total.«

»Wenn sie mal Junge hat, dann geb ich dir eins, wenn du magst«, meinte Christoph und Reza nickte begeistert.

Lulu machte es sich auf einer Fensterbank zwischen den Blumentöpfen gemütlich und halb auf dem Weg in die Küche blieb Christoph in der Tür stehen.

»Trinkst du MiXery?«, fragte er.

»Ja, gerne«, erwiderte Reza lächelnd.

Während Christoph in der Küche beschäftigt war, entdeckte Reza hinter der Tür ein Poster. »Chris Isaak? Echt jetzt? Wie passt das denn bitte mit Techno zusammen?«

»Ich hör auch Fleetwood Mac«, rief Christoph aus der Küche und kam mit zwei Flaschen zurück. »Hab alle Alben. Ich leg mich da nicht so fest, weißt du? Ne ganze Zeit lang war ich sogar Pet-Shop-Boys-Fan. Außerdem ist Chris Isaak doch ziemlich scharf, oder?«

Er reichte seinem Besucher eine der geöffneten Flaschen.

»Ist leider nicht kalt, mein Kühlschrank spinnt mal wieder.«

»Kein Ding«, winkte Reza ab und stieß mit Christoph an.

»Riverdance? Nicht dein Ernst!«, lachte er, als er die CDs auf Christophs Stereoanlage entdeckte.

»Na ja, seit ich die beim Grand Prix gesehen hab«, gab Christoph achselzuckend zu.

»Beim Grand Prix? Ist ja fast noch schlimmer«, frotzelte Reza.

»Ich guck das so lange, bis wir endlich nochmal gewinnen«, schwor Christoph und ließ sich auf die Couch fallen.

»Solange du nicht ›Im Krug zum grünen Kranze‹ schaust, geht’s ja.« Reza schmunzelte, setzte sich zu ihm und trank einen Schluck. »Tut mir leid.«

»Was denn?«

»Dass du wegen mir jetzt nicht Party machen kannst.«

»Passt schon. Ich find’s grad hier mit dir viel schöner …«

Und mit diesen Worten beugte Christoph sich zu Reza und küsste ihn. Lange küssten sie sich.

»Ich glaub, Lisa taucht heute nicht mehr auf«, bemerkte Christoph schließlich. »Letztes Jahr hat sie sich an Linda Perry rangemacht und ist erst montagmorgens wieder hier eingetrudelt.« Er seufzte. »Lust, mit aufs Dach zu kommen?«

»Aufs Dach?«, fragte Reza ungläubig.

»Das ist das Gute bei einer Wohnung im obersten Stock: Man hat nen direkten Zugang. Ich hab mir da oben eine kleine Dachterrasse eingerichtet.«

Sie nahmen ihre Flaschen und Christoph führte Reza auf den Balkon. Von dort aus ging es seitlich über einen schmalen Steg zu einer Terrasse, etwa halb so groß wie Christophs Wohnzimmer, begrenzt von einem Metallgeländer, das mit Kletterpflanzen umrankt war. Christoph hatte Holzdielen verlegt und an den Seiten standen zwei ausgediente Weinfässer mit Ziergras und Bambus. In einem dritten Fass hatte er ein Hochbeet eingerichtet, in einem anderen sammelte er offenbar Regenwasser. Es gab einige Sitzkissen, Decken und eine Lichterkette mit bunten Birnchen, die Christoph einschaltete. Über all dem spannte sich ein großes Sonnensegel, das gewiss auch vor Regen schützte.

»Hier oben komm ich zur Ruhe«, schwärmte Christoph. »Manchmal grille ich hier oder chille mit Freunden, aber ganz oft sitz ich alleine da und entspanne.«

»Geil, traumhaft schön ist es hier«, schwärmte Reza.

»Komm, setz dich«, lud Christoph ihn ein, als er mit einem Feuerzeug ein Windlicht anzündete und es sich auf einem der Sitzsäcke gemütlich machte.

»Danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Wer weiß, wo ich sonst gelandet wär, so wie ich drauf gewesen bin«, seufzte Reza und nahm einen Schluck. »War mein erstes Mal. Ich weiß nicht, anfangs hab ich gedacht, die Pille wirkt nicht. Erst Stunden später hat die reingehauen und dann so richtig. Zuerst wurde mir voll heiß und ich hab mich so gefühlt, wie wenn man besoffen ist. Aber trotzdem anders. Und ich bin auch jetzt noch überhaupt nicht müde, obwohl ich heute saufrüh raus bin und den ganzen Tag nur getanzt hab.«

»Das kenn ich, aber mittlerweile lass ich mir nichts mehr andrehen. Viel zu gefährlich. Da ist ne Menge Schrott im Umlauf. Ich hab auch ohne das Zeug meinen Spaß. Du hast recht, so ein Trip ist schon ne außergewöhnliche Erfahrung. Ich hab mal mit Pilzen experimentiert«, gestand Christoph. „Das war ein krasses Erlebnis, sag ich dir! Erst hab ich ein Fiepen gehört wie das vom Fernseher im Ruhezustand, wenn du das kennst. Dann fing’s an und ich hab Muster gesehen, überall. So welche, wie man sie durch ein Kaleidoskop sieht oder wenn man die Augen fest zudrückt. Verstehst du? Nur viel intensiver. Ich saß im Wohnzimmer auf der Couch und hab geglaubt, ich verschmelze mit ihr, so gemütlich hat sie sich auf einmal angefühlt.

Ich hab angefangen, über Dinge zu philosophieren, über die ich nie zuvor nachgedacht hab, und während des Trips geglaubt, alle Antworten zu kennen. Ich hab mich eins gefühlt mit dem Universum. Ich hab gespürt, wir alle sind Teil des Ganzen und somit jeder ein Teil des anderen. Wir gehören alle zusammen, wir sind Teil einer großen Geschichte. Weißt du, wenn wir gestorben sind, bleiben unsere Teilchen zurück. So wie sie schon immer da gewesen sind, seit sie im Feuer der ersten Sterne entstanden. Der Stoff, aus dem wir bestehen, wir selbst, wir waren einst Dinosaurier, du und ich, wir waren Urmenschen, Tiere, Pflanzen und Bakterien … Wir sind so alt wie die Welt selbst. All das hab ich gedacht und gefühlt. In meiner Vorstellung hab ich mich in einen Dinosaurier verwandelt, einen Triceratops, der gerade eine saftige Staude frisst, als jener Komet zur Erde stürzt, der kurz darauf sein Leben auslöscht. Dann wurde ich zu einem Neandertaler, der in der Nacht auf einen Felsvorsprung klettert und über ein mondbeschienenes Tal blickt. Ich war Steinmetz, Freiherr, Weltkriegssoldat. Ich war viele Männer, auch viele Frauen und dann kam ich schließlich im Hier und Jetzt bei mir selbst wieder an. Dabei hab ich Liebe gefühlt, bedingungslose Liebe.

Ich sag dir, irgendwas hat diese Erfahrung mit mir gemacht – im Positiven. Jedenfalls hab ich danach meine Ausbildung zum Bäcker abgebrochen, hab mich entschieden, beruflich was mit Pflanzen zu machen und die Gärtnerlehre gemacht.“

Reza hatte sich an ihn geschmiegt, während Christoph erzählte. Sie schauten auf die Lichter der Stadt, in der Ferne hörte man leise die Bässe der Parade, die sich mit dem Rauschen des Verkehrs mischten.

Christoph seufzte zufrieden. »Es war die beste Entscheidung meines Lebens.«

Er setzte sich kurz auf, schaltete einen MiniDisc-Player ein, der neben einem der Sitzsäcke lag. Ruhige Musik spielte über die Boxen, ein Saxophon und sanfte Choräle, die die Geräusche der Stadt übertönten.

»Was ist das für ein Lied?«, fragte Reza, als Christoph erneut seinen Arm um ihn legte. »Irgendwie traurig aber auch schön.«

»›Parce mihi domine‹, Jan Garbarek. Ich höre es gern, wenn ich nachts hier oben bin und auf die Stadt runterschaue.«

Sie lagen engumschlungen und streichelten sich.

»Weißt du«, flüsterte Reza in Christophs Ohr. »mein Nachname, Habibi, der heißt so viel wie ›Freund‹ oder ›Geliebter‹.«

»Hmmm… bin mal gespannt, was du für mich sein wirst«, erwiderte Christoph und lachte leise.

»Warte, ich stell es mir so vor: In 25 Jahren sitzen wir hier, blicken zurück und sagen: ›Das war ne verdammt geile Zeit damals‹«, lächelte Reza.

»Zweitausendzweiundzwanzig.« Christoph zog das Wort betont in die Länge. »Das ist noch verdammt lange hin.«

Reza nickte.

»Ein bisschen unbequem sind die Sitzsäcke schon«, ächzte er schließlich und bemühte sich, hochzurutschen.

Christoph gähnte und streckte sich. »Du hast recht. Lass uns runter ins Bett gehen, da ist es gemütlicher«, sagte er und schaltete erst die Musik, dann die Lichterkette aus. »Natürlich schick ich dich nicht auf die Couch«, ergänzte er. »Ich freu mich schon, mit dir im Arm einzuschlafen.«

»Schlafen?«, gab Reza frech zurück. »Schlafen werden wir garantiert nicht.« Er küsste ihn noch einmal, bevor sie aufstanden und zurück in die Wohnung verschwanden.

Verzweifelt

Peter Kirsch lag auf seiner Couch mit Nepomuk, seiner französischen Bulldogge, im Arm. Hochspannung bei »Desperate Housewives«, denn ein nahender Tornado verdunkelte bedrohlich den Horizont und trieb Lynette und Mrs. McCluskey ins Haus der Scavos, wo sie sich im Bad verschanzten. Werbepause.

Peter seufzte und schaltete den Fernseher stumm. Wie gerne würde er seine Lieblingsserie gerade jetzt mit einem Mann an seiner Seite schauen.

»Was mach ich nur immer falsch?«, fragte er Nepomuk, der ebenfalls von der Couch gesprungen war. Wieder hatte Peter einen Mann abhaken müssen.

»Von wegen Hundehaarallergie! Das glaubt der doch selbst nicht«, grummelte er, während er mit seinem leeren Glas zum Kühlschrank in die Küche schlurfte. Man konnte sich schließlich desensibilisieren lassen.

»Dass ich dich hergebe, ins Tierheim womöglich?«, er bückte sich und nahm Nepomuk auf den Arm. »Sorry, next!«, befand er und gab seinem tierischen Gefährten einen Kuss hinter die Ohren.

»Bei aller Liebe … und so was nach zwei echt vielversprechenden Treffen und gehörig Schmetterlingen im Bauch.«

Sollte er es vielleicht noch einmal mit einer Kontaktanzeige versuchen?

Wobei, beim letzten Mal hatte er darüber diesen Kulturschwuli kennen gelernt, der ständig von irgendwelchen Verni- und Finissagen, von »Don Carlos« und »Madame Butterfly« faselte und dazu noch null wie auf seinen Fotos aussah, tierisch Mundgeruch hatte und garantiert zehn Jahre älter war, als er behauptet hatte.

Außerdem einen kleinen pummeligen Trierer mit Halbglatze, der auf »Star Wars« stand. »Mal ehrlich, wie alt bist du?«, das hätte er ihn am liebsten gefragt, als der Typ sein Faible für diesen Kinderkram erwähnt hatte.

Nach einem Anstandscocktail im Mintons hatte Peter das Weite gesucht. Er wollte einen richtigen Kerl und kein Kleinkind, um das er sich würde kümmern müssen. Er wollte einen, der Männlichkeit und Härte ausstrahlte, selbstständig war und eine eigene Meinung hatte – kurz: einen, der mit beiden Beinen fest im Leben stand.

Glücklicherweise hatten sich beide Typen nach den Treffen nicht mehr bei Peter gemeldet.

Ganz anders war das bei Camille aus Luxemburg: Der hatte nach ihrem Date gar nicht mehr aufgehört zu schreiben. Richtig nervig! Kaum hatte Peter ihm geantwortet, kam auch schon eine Nachricht zurück. Und wenn er mal ein paar Stunden nicht zurückschrieb, wartete garantiert dennoch eine neue Nachricht von Camille auf seinem Handy. Meist waren sie so lang, dass Peter selten Lust hatte, sie komplett durchzulesen. Oder es waren Sprachnachrichten, die er sich eh nur anhören konnte, wenn er ungestört war.

Der Luxemburger war ein guter Fang, ohne Frage: blond, blaue Augen, groß, clever, nicht tuntig, er arbeitete bei einer Bank, war stets gut angezogen, trieb Sport. Aber, tja, vielleicht war Camille zu einfach zu haben, er hatte sich ihm ja regelrecht aufgenötigt.

Irgendwie reizten Peter doch eher die, die er nicht oder nur sehr schwer kriegen konnte.

Je öfter Camille geschrieben hatte, umso weniger Lust hatte er auf ihn. Und je mehr Zeit vergangen war, desto seltener schrieb Camille dann seinerseits. Irgendwann war die Luft raus. Ein halbes Jahr war es nun bestimmt schon her, dass er zum letzten Mal von ihm gehört hatte. Zu einem zweiten Treffen war es auch bei Camille nie gekommen.

Peter seufzte und setzte Nepomuk zurück auf den Boden. Während der Werbeblock über den Bildschirm seines Ambilight-Fernsehers flimmerte, schüttete er sich Sprudel ins Glas und trank.

Vor seinem inneren Auge ließ er all die Nieten vorbeiziehen, die er beim Chatten kennen gelernt hatte. Die meisten suchten eh nur das Eine. An einem zweiten Treffen, geschweige denn einer richtigen Beziehung waren die wenigsten interessiert. Es war schon was Wahres dran an dem Witz:

„Was bringt eine Lesbe zum zweiten Date mit? Den gesamten Hausstand. Und was bringt ein Schwuler mit? Nun ja, es gibt kein zweites Date!“

Peter stellte das Glas in die Spüle, ging zurück ins Wohnzimmer und fläzte sich wieder auf die Couch. So konnte es jedenfalls nicht weitergehen. Wann endlich würde er dem Richtigen über den Weg laufen?

So hohe Ansprüche hatte er jetzt auch wieder nicht. Mit Fernbeziehungen zum Beispiel hatte er keine Probleme. Wenn sein Mann eben weiter weg wohnte, ja und? Zumindest solange es nicht mehr als anderthalb Stunden Fahrt mit dem Auto waren.

Gut, ungefähr im gleichen Alter sollte sein Partner schon sein, also keiner über vierzig. Am liebsten mochte er ja Jüngere, aber zu jung durften sie auch nicht sein, also mindestens 25. Das war immerhin eine Altersspanne von fünfzehn Jahren. Da sollte sich doch einer finden. Gerne dürfte sein Traummann größer als er sein, sportlich jedoch unbedingt. Körpergröße und Gewicht sollten schon zusammenpassen. Am liebsten Nichtraucher, wobei das kein Muss war. Vor allem treu sollte sein Partner sein. Er wollte keinen, der nebenher was mit anderen hatte, eine offene Beziehung erst recht nicht. Zumindest nicht am Anfang, da hatte er seine Prinzipien.

Nicht zuletzt musste es auch sexuell passen, da machte er keine Kompromisse. Peter war rein passiv, hatte so seine Fetische, liebte es, wenn es mal härter zur Sache ging. Er stand auf Muskeln, Tattoos, Nasenringe, Prinz-Albert-Piercings und Goldkettchen. Prollige Kerle machten ihn an. Er war halt devot, verdammt devot sogar, doch das passte nicht mit jedem.

Einmal hatte er fast was mit einem, der stand auf Füße und stinkige Socken. Und auf Dirty wahrscheinlich auch, befürchtete er. Das ging selbst ihm zu weit. Damit konnte Peter so gar nichts anfangen und er hatte ihn rausgeworfen. Ein bisschen SM war okay, mochte er ja auch. Aber Fisten und derlei? Nie im Leben! Ihm wurde übel, manche Kerle hatten echt abartige Vorlieben, überlegte er.

»Ich bin doch nicht zu wählerisch, oder?«, fragte er Nepomuk, der sich in sein Körbchen gelegt hatte und ihm einen Dackelblick zuwarf. »Es muss halt einfach stimmen, auf so vielen Ebenen.«

Warum konnte er nicht noch mal jemandem wie Tim begegnen? Sie kannten einander nun schon fünf Jahre, doch war aus ihrer Freundschaft plus nie mehr geworden. Immerhin waren sie viermal zusammen verreist. Zudem hatte er Tim beim Umzug und beim Streichen der Wohnung geholfen.