2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Willkommen zurück in der Welt der Schwulen – mit 65 weiteren Kurzgeschichten über Romantik, Liebe, Sex und Coming-Out, über Begegnungen, Gefühle und Sehnsüchte, wie sie jeder kennt. Blickt mit mir zurück in die bewegte schwule Geschichte und entdeckt Episoden und Schicksale, die sich miteinander verbinden. Freut euch auf alltägliche, nachdenkliche und unglaubliche Geschichten mit Martin, Justus, Gary, Manni, Reza, Ottokar und Yannik. Das Leben ist süß, aber manchmal auch echt bitter. Man muss einfach lernen, aus jeder Situation das Beste zu machen: „Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Joghurt damit!“

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 479

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

»With our arms open wide we lift off and get so high –

hope to catch ourselves before we fall.«

Access: Icarus – Bittersweet

Jan Ranft

Zitronenjoghurt mit Buttermilch

böse, komische und wunderbare Geschichten aus der Schwulenwelt

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind

im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright © 2020, 2024 Jan Ranft

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, D-22926 Ahrensburg

ISBN: 978-3-384-31941-8 (Paperback)

ISBN: 978-3-384-31942-5 (E-Book)

Coverfoto © Adobe Stock, Dean Drobot

Gestaltung und Satz: Jan Ranft

Lektorat: Dr. Volker Sellmann

SELL & SELLMANN – Lektorat • Redaktion • Übersetzung

Das Werk einschließlich seiner Texte ist urheberrechtlich

geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Weitergabe

und Vervielfältigung, auch in Teilen, ist nicht gestattet.

Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die

Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors:

Jan Ranft, Karlstraße 8, 66111 Saarbrücken, Germany.

Charaktere, Handlungen und Handlungsorte sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit Lebenden oder Toten sind rein zufällig.

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Vorwort

Nöck

Lebenssaft

Urning

Hasenfuß

Zeev

Der erste Satz

Frittierte Sonnenstrahlen

Irresistible

Mauersegler

Zeitzeuge

Orientierungsphase

Anderssein

Action

Karlsruhe

Carbonara

Drei zu zwei

Herr Lemm

Eşcinsel

Mama

Rohrbruch

Aus heiterem Himmel

Bello und Bronco

Farbstufen

Zeit, zu gehen

Komorebi

Dodo

Erwachen

Advent

Das weiße Fahrrad

Still

XXL

Waldesruh

Happy Birthday

Oldie

Die zwei Prinzen

Ungelesen

Jahrestag

Cosma

Rosenmontag

Zack

10k

Kim

Rückkehr

Zusammen

Auf Durchreise

Date

Seenachtfest

Yanniks Schatz

Habibi

Follower

Seltsame Dinge

Was glänzt

Licht und Schatten

Weg

Kerl

Tabula rasa

Juri

Quickie

Arbeit

Veronika

Krieg der Weltens

Zitronenjoghurt

Angst

Für immer und ewig

Übermorgen

Namensregister

Handlungsorte

Autorenvita

Danksagung

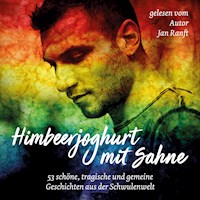

Himbeerjoghurt mit Sahne

Zitronenjoghurt mit Buttermilch

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Vorwort

Himbeerjoghurt mit Sahne

Zitronenjoghurt mit Buttermilch

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

Vorwort

Wer noch nie Star Wars gesehen hat, dem stellt sich die Frage, in welcher Reihenfolge er die Filme anschauen sollte. Chronologisch, also so, wie sie erschienen sind? Dann müsste er mit Episode vier, fünf und sechs beginnen und anschließend die Vorgeschichte mit Episode eins, zwei und drei sehen. Oder sollte ein Neuling Star Wars in der Reihenfolge der erzählten Geschichte erleben – mit Episode eins beginnend, dann bis Episode sechs, und darüber hinaus noch die Teile sieben, acht und neun, die vor kurzem in die Kinos gekommen sind?

Nun, ähnlich könnte die Fragestellung auch bei meinen Büchern lauten. Muss man Himbeerjoghurt mit Sahne gelesen haben, damit man dieses Buch hier versteht?

Wie das bei Joghurts nun mal so ist: reine Geschmackssache!

Das Buch Zitronenjoghurt mit Buttermilch, das du in Händen hältst, kannst du selbstverständlich lesen, ohne mein Erstlingswerk zu kennen. Wenn du es kennst, macht es allerdings vielleicht mehr Spaß, denn viele der Charaktere haben dort ihr Debüt. Es ist spannend, zu verfolgen, wie es mit ihnen weitergeht, oder etwas über ihre Vorgeschichte zu erfahren. Trotzdem hole ich auch alle Leser ab, die Himbeerjoghurt mit Sahne noch nicht gelesen haben. Es funktioniert also genauso gut, mit Zitronenjoghurt anzufangen und danach Himbeerjoghurt zu genießen.

Meine ursprüngliche Idee war, nach Himbeerjoghurt mit Sahne einen Roman über Martin und seinen unverhofften Halbbruder Simon zu schreiben. Ich habe mich anders entschieden und blieb bei den Kurzgeschichten. Trotzdem habe ich die Geschichte der Brüder in Form von kurzen Episoden aufgegriffen und in diesem Buch weitererzählt.

Doch warum heißt es eigentlich Zitronenjoghurt mit Buttermilch? Nun, nahezu allen Geschichten ist gemein, dass die Protagonisten aus schwierigen Situationen oder ihrem eigenen Schicksal das Beste machen – frei nach dem Motto »Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Joghurt damit!«

Die Kurzgeschichten in Zitronenjoghurt mit Buttermilch umreißen einen Zeitraum von 100 Jahren – angefangen bei den 1920er Jahren bis 2020. Die bewegte Geschichte Deutschlands, aber auch das wechselhafte Schicksal der Schwulen – oder »Homophilen«, wie man früher sagte – sind weitere Themen dieses Buchs. Flaschenpost, Briefe, Tagebucheinträge, Papierflieger, Fotos, E-Mails, SMS und erzählte Biografien tragen das Geschehen weiter.

Wer genau liest und vielleicht das Namens- und Ortsregister am Ende des Buchs zu Rate zieht, wird spannende neue Zusammenhänge entdecken.

Doch jetzt – genug der Worte! Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen!

Nöck

Taavi segelte die ganze Nacht. Das Holz der Planken trug die Gesänge der Sirenen vom Bug zum Heck. Das Schiff war erfüllt von Stimmen voller Sehnsucht und von Geschichten aus bodenloser Tiefe.

Durch Oulu, die Stadt am Meer, musste er schließlich flussaufwärts rudern. Dort vorbei, wo die Flussmänner hausen.

Als Taavi schlief, stieg einer zu ihm an Bord. Tropfend, still und leise. Legte sich zu ihm aufs Lager. Ein Mann des Flusses. Ein Nix, ein Nöck, ein Wassermann.

Taavi erwachte halb aus einem Traum. Warme Haut, kühles Nass. So gar nicht Fisch – und doch kein Mensch. Ebenmäßig und schön Nöcks Gesicht, voll sanfter Männlichkeit. Opalgrün leuchtete das weite Band des Polarlichts am Himmel. Wie Aquamarin schimmerte Nöcks Haar, sein Bart. Silbern sein Glied im Licht von tausend Sternen.

Und dann nahm er Taavi, so wie ein Mann eine Frau. Und Taavi gab sich ihm hin, wie im Rausch. Doch alles Sein kommt aus dem Wasser und kehrt dahin zurück. Und so führte Nöck ihn mit sich in sein Unterwasserreich.

Verzweifelt muss er gewesen sein, weil er sich in die Fluten stürzte. So sagten sie, als sie Taavi am Morgen tot am Ufer fanden. Keiner ahnte, was ihm widerfahren war, in jener Nacht.

Lebenssaft

Ein Geräusch ließ Wilhelm im Bett hochfahren, der Schrei eines Mannes in Angst. Wilhelm rang nach Luft. Sein Atem musste im Schlaf ausgesetzt haben. Er lauschte, doch nun war es still. Vollkommen still. Nur sein eigenes Atmen konnte er hören, dazu das Klopfen seines Herzens. War dieser Schrei nicht mehr als ein Hirngespinst gewesen? Hatte ihn ein unheimliches Traumbild aufwachen lassen? Ein Erzeugnis seiner Fantasie nach einem Tag voller neuer, unglaublicher Eindrücke?

Im Zimmer war es drückend warm und stickig, Staub vieler Jahre lag auf den Möbeln. Wilhelm stand auf, ging barfuß zur Balkontür und tastete in der Dunkelheit, noch ganz benommen von seinem Traum, nach dem Griff. Die Tür öffnete sich schwer mit einem Quietschen. Wilhelm schlug die Türflügel weit auf und trat hinaus. Er blickte in die Weite der Schweizer Alpen. Finsternis umgab das Herrenhaus, am Himmel leuchtete die schmale Mondsichel nur schwach durch die Wolkendecke. Schemenhaft konnte man den Wald erahnen. Die drückende Hitze des Tages war noch gegenwärtig, doch die Luft war klar. Bergluft, hier oben, so weit weg von jeglicher Zivilisation. Wilhelms Nachthemd war nass vom Schweiß unruhiger Träume. Ihn fröstelte. Trotzdem zog er das Nachthemd über den Kopf und legte es auf die Ottomane, die drinnen neben der Balkontür stand.

Nackt stand er nun auf dem Balkon und genoss den kühlen Nachtwind, der über seinen Körper strich. Am Horizont sah er stummes Wetterleuchten zwischen den Berggipfeln, und in der Ferne konnte er ein leises Grollen hören. Ein Gewitter zog heran, möglicherweise würde es die ganze Nacht lang wüten. Hier in den Alpen ändere sich das Wetter oft schlagartig, hatte ihn der Kutscher gewarnt, als er sich zum Herrenhaus hatte bringen lassen und sich während der Fahrt über das herrliche Wetter am Tag zuvor ausgelassen hatte.

Der Kutscher hatte Wilhelm nur widerwillig gefahren. »Es geht dort nicht mit rechten Dingen zu«, hatte er ihn gewarnt. Immer wieder habe der Freiherr junge Männer aus dem Dorf ins Herrenhaus eingeladen. Burschen, die nach ihren Besuchen dort kaum wiederzuerkennen gewesen seien. Bleich, wie blutleer, völlig verändert in ihrem Wesen. Korbinian Freiherr von Hirschenberg genieße einen zweifelhaften Ruf. Es gebe Gerüchte über seltsame Vorlieben und unerklärliche Vorgänge im Umfeld des Freiherrn. Man sage ihm Experimente an Menschen, Verbindungen zum Übernatürlichen nach – dunkle Rituale, schwarze Messen, möglicherweise gar Vampirismus.

Wilhelm gab nichts auf die Worte des Kutschers. Einfache Leute verstanden nichts von moderner Wissenschaft. Aufklärung und Fortschritt waren ihnen fremd, stattdessen hielten sie allzu oft noch fest an Aberglauben und kruden Ammenmärchen, wenn ihnen etwas unerklärlich schien.

Wilhelm machte sich lieber selbst ein Bild von einem Menschen. Viel hatte er über den Freiherrn gelesen. Von Hirschenberg stammte aus einem alten Adelsgeschlecht, war sehr wohlhabend, galt als Mäzen und Förderer der Wissenschaft. Ein Mann, der seiner Zeit weit voraus war, jedoch vielleicht eben auch etwas exzentrisch und sonderbar.

Als Wilhelm vor ein paar Wochen einen Brief mit der Einladung in das Herrenhaus erhalten hatte, war er überrascht gewesen. Brüder im Geiste seien sie. Der Naturwissenschaft und allem Schönen gleichsam verbunden. Anthropologen, Menschen der Aufklärung. Der Freiherr sprühte nur so vor Bewunderung in seinen Zeilen. Er habe auf einer Reise nach Prag einen Zeitungsartikel über Wilhelms Forschungen gelesen und sei fasziniert von dessen Hypothesen, aber auch von Wilhelms Person an sich. Austauschen wolle er sich mit ihm und Wilhelm ein Angebot unterbreiten, über das jedoch nur bei einem persönlichen Treffen zu sprechen sei. Ein so junger Naturwissenschaftler bedeute ein Unikum.

Freilich war Wilhelm mit seinen achtundzwanzig Jahren ein Ausnahmetalent. Den Abschluss an der renommierten Universität zu Ingolstadt hatte er mit Glanz bestanden. Die flammende Begeisterung des Freiherren für seine Arbeiten konnte Wilhelm nützlich sein. Das Auskommen des jungen Wissenschaftlers reichte gerade einmal für eine schäbige Dachkammer in einem alten Haus in Freiburg. Wie sollte er es jemals schaffen, ohne Geldmittel erfolgreich mit seinen Studien zu sein? Und dann gab es auch noch Johanna, seine Verlobte. Wie sollte er sie beide – und irgendwann auch gemeinsame Kinder – ohne finanzielle Absicherung durchbringen?

In Hochstimmung und voller Hoffnung auf eine bessere und glücklichere Zukunft hatte er sich von Johanna verabschiedet und seine Reise zum Freiherren in die Alpen angetreten.

Wilhelm nahm einen tiefen Atemzug, als dicke Tropfen vom Himmel zu fallen begannen. Sicher würde der Regen weitere Abkühlung bringen. In der Ferne blitzte es nun häufiger, lange noch hallte der leise grollende Donner nach. Wilhelm beugte sich übers Geländer. Die Regentropfen fielen kühl und erfrischend auf seinen Nacken und seine Schultern. Als der Regen stärker wurde, lief das Wasser seinen Rücken hinab, sammelte sich in der Kuhle über seinem Gesäß und rann schließlich an seinen Beinen entlang zu Boden. Wilhelm genoss es, den Regen auf seiner Haut zu spüren. Gedankenverloren blickte er in die Nacht hinaus und ließ die Ereignisse des Nachmittags noch einmal in seiner Erinnerung aufscheinen.

Korbinian Freiherr von Hirschenberg war ein großer Mann, sehr gepflegt, Mitte dreißig — jedenfalls wirkte er so. Allein seine grauen Schläfen ließen erahnen, dass er älter war, als es zunächst schien. Er hatte ein glattrasiertes, blasses, faltenloses Gesicht und einen durchdringenden Blick. Seine Augen waren von solch intensivem Eisblau, dass Wilhelm kaum wagte, den direkten Blick seines Gastgebers zu erwidern.

Der Freiherr führte ihn durch sein prachtvolles Anwesen, zeigte ihm den Salon, die Bibliothek, den Wintergarten. Er lebte allein in seinem Herrenhaus – abgesehen von seinem spanischen Diener Romualdo, einem untersetzten jungen Mann, der seinen Herrn umsorgte und Wilhelm die Koffer auf sein Zimmer trug. Nachdem Romualdo sich gegen Abend in sein Zimmer zurückgezogen hatte, blieb Wilhelm alleine mit dem Freiherren zurück. Die Sonne ging gerade hinter den Gipfeln der Berge unter, als sie in der Loggia im obersten Stockwerk standen. Alpenglühen. Die beiden Männer verharrten in andächtigem Schweigen. Wilhelm genoss die unbeschreibliche Schönheit der Abendröte.

Sein Gastgeber ergriff schließlich das Wort. »Ist es nicht wundervoll, welch Schauspiel uns die Natur beschert? Welche Gewalt, welche Pracht. Hier draußen, an der Schwelle zur Zivilisation, spüre ich die Natur mit jeder Faser meines Körpers. Geht es Ihnen nicht ebenso?«

Wilhelm blickte gebannt auf die feuerrot leuchtenden Berggipfel. »Ein wahrhaft majestätischer Anblick, so etwas habe ich noch nie gesehen. Wenngleich Freiburg in den letzten Jahren mit ebenfalls atemberaubenden Sonnenuntergängen verwöhnt wird. Der Himmel leuchtet abends prachtvoll in allen Abstufungen von Rot, Violett, Blau und Grün …«

Freiherr von Hirschenberg wandte sich seinem Gast zu. »Beinahe so, als wolle Mutter Natur Abbitte leisten für jenen Sommer, der keiner gewesen ist, finden Sie nicht? Haben Sie die ekelhaften Berichte nach den Missernten gelesen? Von Hungernden, die sich im Sommer 1816 von unreifem Obst ernährten, sogar von Blättern und Gras und Schnecken? Sie fraßen wie die Tiere die unnatürlichsten und scheußlichsten Dinge, nur um nicht zu verhungern.

Seitdem hat bei den Menschen ein Umdenken stattgefunden. Die Forschungen von Liebig, wie das Pflanzenwachstum zu verbessern sei, die Suche nach Auswegen aus Hungersnöten und der Abhängigkeit von den Jahreszeiten. Das Leid, das durch bitterkalte Winter entsteht, Überschwemmungen, die Ernten vernichten und Hunderttausende Menschen sterben lassen – das wird schon bald überwunden sein, mein junger Freund. Gesundheit und Leben zu erhalten und zu verbessern, das ist erstrebenswert für jeden Wissenschaftler, der etwas auf sich hält.

Ich habe Ihre Dissertationen über die menschlichen Säfte und welche Kraft in ihnen steckt gelesen, wie Sie wissen. Auch ich bin der Ansicht, dass es hier zu forschen gilt, wenn wir als Menschheit uns endlich aus den Fesseln der Vergänglichkeit befreien wollen. Das ewige Leben zu erlangen erscheint greifbarer denn je. Der Fortschritt, den die Wissenschaft gemacht hat, lässt uns zu unseren eigenen Göttern werden. Blasphemie nennt es die Gesellschaft. Ich nenne es Emanzipation, Gottes Wille. Das Gebot, statt Seiner über die Welt zu herrschen – und somit auch über Leben und Tod …«

»Gott setzt uns Grenzen«, unterbrach Wilhelm seinen Gastgeber. »Es gibt Dinge, die wir belassen sollten, wie sie sind, denn es gibt Gründe dafür, die für unsereins undurchschaubar sind. Niemals würde ich es wagen, ins fein justierte Räderwerk der gottgegebenen Weltordnung einzugreifen. Niemals würde ich gegen die Natur …«

»… gegen die Natur – das ist das Stichwort. Denken Sie, ich kenne die hanebüchenen Unterstellungen und Mutmaßungen aus den Zeitungen nicht? Man munkelt, ich huldige der Sünde, stünde gar mit dem Teufel im Bunde. Verleumdungen! Von Neidern und Schwätzern in die Welt gesetzt. Wissen Sie, was ich so sehr an der Schweiz schätze? Ihre Neutralität. Hier fragt niemand, was ich mache und wer ich bin. Hier habe ich meine Freiheit, hier kann ich tun und lassen, was ich will. Auch Dinge, die im ach so aufgeklärten Rest Europas auf Entsetzen und Kopfschütteln stoßen würden. Die Natur ist es, die mich so gemacht hat, wie ich bin. Was für ein Mensch wäre ich, wenn ich mein gottgegebenes Geschenk nicht annähme?«

Wilhelm wusste, worauf sein Gastgeber anspielte. Es gab Gerüchte. Der Freiherr galt als hitziger Frauenheld, dessen Begierde keine entkommen könne. Auch so manch unsicherer junger Mann sei ihm schon verfallen.

»Ich sehne mich nach Gesellschaft. Nach einem Protegé, mit dem ich all das teilen kann, was ich meinen Besitz nenne. Und nicht nur Materielles, nein, auch geistig möchte ich verbunden sein mit einem anderen Menschen. Einem Menschen, wie Sie es sind, Wilhelm. Ein aufstrebender Wissenschaftler, der von meinem Wissen und Vermögen profitieren kann und der mich im Gegenzug inspiriert. Hier haben Sie alle Möglichkeiten, Ihre Studien fortzuführen. Ich lasse meinen Diener Romualdo alles besorgen, was Sie benötigen, ich habe meine Kontakte. Bleiben Sie hier und lassen Sie uns einander befruchten mit unseren Ideen und Visionen. Ich möchte mich mit Ihnen austauschen auf jede nur erdenkliche Art … einem jungen Talent wie Ihnen habe ich immens viel zu bieten.«

Korbinian legte seine Hand auf Wilhelms Schulter und strich dann über seinen Rücken. »Unsterblichkeit, danach sehne ich mich. Selbst wenn es nur die unsterbliche Liebe zu einem anderen Menschen wäre, so könnte ich den Tod damit besiegen.« Er senkte seinen durchdringenden, fordernden Blick in Wilhelms Augen. »Freiwillig lebe ich nicht in dieser Isolation, glauben Sie mir. In jedem von uns schlummert eine dunkle Seite, doch nicht jedem gelingt es, sich ihr zu widersetzen. Ich bin ein Gefangener meiner selbst. Geisel meiner Leidenschaften und Ängste …«

Korbinian wandte sich wieder von ihm ab. Die Sonne war nun untergegangen, die Berggipfel lagen im Schatten der rasch hereinbrechenden Dunkelheit.

»Genug davon jetzt – es ist spät geworden und Sie möchten sicher schlafen. Romualdo wird Sie auf Ihr Zimmer bringen. Überdenken Sie mein Angebot und lassen Sie uns morgen weiter plaudern. Ich erwarte Sie um zehn im Salon.«

Ein Blitz durchzuckte die Nacht. Gleißend hell, gefolgt von einem lauten Donnerschlag. Der Regen rauschte dicht und satt hernieder. Wilhelm wurde jäh aus seinen Gedanken gerissen. Mit einem großen Schritt war er zurück in seinem Zimmer und schloss rasch die Tür zum Balkon. Das Gewitter stand jetzt genau über dem Herrenhaus.

Wilhelm griff nach seinem Nachthemd und trocknete sich ab. Dann tastete er nach dem Leuchter und den Schwefelhölzern auf dem kleinen Schreibtisch neben dem Bett und zündete die Kerzen an. Draußen wütete das Gewitter, Regen schlug an die Scheiben, Blitze erhellten den Raum, gefolgt von krachendem Donner.

Wilhelm setzte sich an den Schreibtisch und kramte einen Stift und sein Tagebuch aus dem Koffer, den Romualdo am Nachmittag neben der Ottomane abgestellt hatte. An Schlaf war nicht mehr zu denken, Wilhelm musste niederschreiben, was in ihm vorging. Er musste die Gedanken in Worte fassen, die durch seinen Kopf schwirrten. Es schmeichelte ihm, so bewundert zu werden, doch es fiel ihm schwer, damit umzugehen, was der Freiherr sich von ihm erhoffte. Das Angebot, das ihm unterbreitet worden war, klang über alle Maßen verlockend. Es schien die Lösung für all seine Sorgen. Doch Johanna verlassen? Niemals! Wilhelm hatte nie einen Gedanken an andere verschwendet – erst recht nicht an Männer. Er war bereit, dem Freiherrn entgegenzukommen, jedoch nicht in jeglicher Hinsicht.

Gerade als Wilhelm zu schreiben beginnen wollte, ertönte wieder dieser Laut, der ihn vorhin hatte aus dem Schlaf schrecken lassen. Es war ganz eindeutig ein Schrei. Kein Traum, keine Einbildung, wie er zuvor noch vermutet hatte, sondern nun ein deutlich hörbares Wehklagen.

Kurzentschlossen ergriff Wilhelm den Leuchter und einen großen Brieföffner vom Schreibtisch, er wollte der Ursache dieser Geräusche auf den Grund gehen. Immerhin war er ein Mann und kein ängstliches Weib. Welche grausamen Experimente der Freiherr wohl machte? War er ein Vampir? Einer, der jungen Burschen das Blut aussaugte in grenzenloser Gier nach Leben über den Tod hinaus? Was für ein hässlicher Verdacht. Einer, der sich nun bestätigen würde, sich aber ebenso leicht auch aus der Welt schaffen ließ – ein für alle Mal. Wilhelm öffnete leise die Tür seines Zimmers und trat hinaus auf den langen Gang, an dessen Ende der Salon lag. Ein Blitz erhellte den Flur, und wenige Augenblicke später grollte Donner durch die hohen Räume. Als Wilhelm sich dem roten Salon näherte, vernahm er wieder ein Geräusch. Diesmal klang es wie ein Ächzen und Stöhnen, so unheimlich und schmerzerfüllt, dass es dafür nur eine Erklärung geben konnte: Der Freiherr hatte sich einen Jüngling aus dem Dorf bringen lassen, um Bluthochzeit zu feiern. Dessen war sich Wilhelm nun mit einem Schlag sicher. Die Blutgier des Freiherrn von Hirschenberg kannte offensichtlich keine Grenzen!

Wilhelm riss die Tür des Salons auf, um das Opfer aus seiner Todesnot zu befreien. In der Hand hielt er den Brieföffner wie einen Dolch, bereit, sich damit zu verteidigen und diesen Blutsauger schlimmstenfalls zu töten. Doch was er nun erblickte, ließ ihn erstarren: Von Hirschenberg trank nicht etwa aus der Halsschlagader eines Bauernjungen – nein, er saugte genussvoll den Samen aus dem erigierten Glied seines Dieners.

Nackt, wie Gott ihn geschaffen hatte, stand Wilhelm im Schein seines Leuchters vor den beiden. Als Korbinian seinen Gast erblickte, ließ er augenblicklich von seinem Diener ab, der erschrocken seine Scham bedeckte.

»Ich bitte um Vergebung, ich hoffe, es erschüttert Sie nicht, was Sie sehen. Der Lebenssaft ist Jungbrunnen und Elixir, aus dem alles seit undenklichen Zeiten entsteht. Sie müssen mich verstehen – wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist … haben Sie ihn je gekostet?«

Der Brieföffner entglitt Wilhelms Hand und landete klirrend auf dem Boden. Der Freiherr aber musterte seinen Gast von oben bis unten und lächelte genüsslich.

»Wahrlich, mir gefällt, was ich sehe. Möchten Sie uns nicht Gesellschaft leisten?«

Urning

Nebenan spielte jemand Klavier. Claire de lune von Debussy – wie sehr liebte er dieses Stück. Für ein paar Momente blickte Justus Adler auf von seinen Akten. Er stand auf und ging ans Fenster seines Hotels. Es war ein sonniger Tag, ein Sonnabend im August. In Frankfurt herrschte buntes Treiben, die Stadt war voller Menschen. Am Uhrtürmchen auf der Kaiserstraße stand läutend eine Straßenbahn, die beinahe mit einem Pferdefuhrwerk zusammengestoßen wäre. Vom Fenster aus konnte er bis zum Bahnhof sehen.

Die Ablenkung tat gut. Ablenkung von all dem, was er in den letzten Stunden in Polizeiberichten und Zeugenvernehmungen gelesen hatte. Ablenkung von den Fotografien der im Todeskampf zu schrecklichen Grimassen entstellten Gesichter junger Männer. In seiner Laufbahn als Kriminalkommissar hatte Justus schon einiges gesehen, doch jedes Mal erschütterten ihn die Einzelheiten einer Tat aufs Neue. Er war froh, dass dies so war – nichts war schlimmer, als abzustumpfen, denn dann hatte man das letzte Stück Menschlichkeit verloren. Vielleicht trafen ihn diese Verbrechen auch deshalb so sehr, weil alle Opfer wohl Urninge, Homophile, gewesen waren und Justus wusste, dass auch er solche Gefühle in sich trug. Gefühle, die er sich nicht zuzulassen gestattete.

Fünf Jahre lag der Mord in Saarbrücken nun schon zurück, und doch war ihm noch genau das in Agonie erstarrte Gesicht des jungen Mannes gegenwärtig, die aufgerissenen dunklen Augen, der offenstehende Mund. Gerade einmal zwanzig Jahre war Paul Cullmann alt gewesen, als er hatte sterben müssen. Justus erinnerte sich auch an einen gebrochenen Mann, seinen Vater, der Paul tot aufgefunden und die Polizei alarmiert hatte. Damals war Justus einer der Ersten am Tatort gewesen.

Längst war dieser Fall zu den Akten gelegt worden. Es war die Verhaftung des Serienmörders Fritz Haarmann, die Justus fünf Jahre später wieder auf den Plan rief. Vierundzwanzig junge Männer, fast alle Handwerksburschen, hatte Haarmann im Laufe der Jahre in seine Wohnung mitgenommen, auch Strichjungen, die er rund um das Café Kröpcke in Hannover angesprochen hatte. Dieser Teufel in Menschengestalt hatte sich an ihnen vergangen und sie danach bestialisch geschlachtet – wie Vieh. Ihre Köpfe und Knochen hatte er in den Fluss, die Leine, geworfen, das Fleisch verkauft. Die Geständnisse dieses Monsters erschütterten die Republik.

Überall wurden nun ungeklärte Mordfälle an jungen Männern mit Haarmann in Verbindung gebracht. Unter seinen Opfern war ein Frankfurter gewesen, und so schrieb man Haarmann zunächst auch den Mord an einem Liftboy zu, der vor drei Jahren in einem Aufzugschacht erdrosselt aufgefunden worden war – in genau jenem Hotel, in dem Justus nun vor seinen Akten saß. Es stellte sich dann allerdings heraus, dass Haarmann ein Alibi hatte – diese Tat ging also wohl auf das Konto eines anderen. Vielleicht auf das des Mörders, der auch in Metz gewütet hatte?

Es war ein halbes Jahr her, dass dort der siebzehnjährige Diplomatensohn Etienne Meuvell erwürgt aufgefunden worden war, er war wohl nachts im Jardin Boufflers spazieren gegangen. Bei seiner Leiche fand man eine Eintrittskarte für das städtische Schauspielhaus in Frankfurt. Meuvells Vater, der mit dem Direktor des Inneren und des Kabinetts im Saargebiet befreundet war, setzte alles daran, den Mörder seines Sohnes gefasst und hingerichtet zu sehen und hatte eine Belohnung für die Ergreifung des Täters ausgesetzt. So kam es, dass Justus mit dem Fall betraut wurde.

Und noch ein weiterer Fall reihte sich in die Liste ungeklärter Morde an jungen Männern: In Aschaffenburg war 1922 ein Fleischerlehrling tot in der Metzgerei aufgefunden worden, in der er arbeitete. Die Kasse war geplündert, fast 5.000 Reichsmark hatte der Täter erbeutet. Er hatte den jungen Mann mit einer Eisenkette stranguliert – so, wie es auch Paul Cullmann in Saarbrücken widerfahren war.

Alle diese Morde verliefen nach dem gleichen Schema. Sie wiesen einfach zu viele Parallelen zu Justus’ Fall auf, als dass dies Zufall sein konnte. Stets waren die Opfer junge Männer gewesen, die man erdrosselt oder erwürgt aufgefunden hatte. Im Gegensatz zu Haarmann hatte sich dieser Täter allerdings an seinen Opfern nicht vergangen. Er hat sie ausgeraubt und dann einfach liegen lassen, nachdem er sie stranguliert hatte.

Frankfurt war durch die bei Etienne Meuvell gefundene Theaterkarte ein Ort, den es näher in Augenschein zu nehmen galt. Hier führten zu viele Fäden zusammen, alles deutete darauf hin, dass der Täter dort zu finden war. Und so reiste der Saarbrücker Polizist vom Saargebiet aus nach Frankfurt, um dort seine Nachforschungen zu vertiefen.

Seit Stunden hatte Justus nun Mordakten gewälzt. Es war spät geworden, und er machte sich auf den Weg ins Frankfurter Nachtleben. Seine Recherchen führten ihn in die Subkultur der Homophilen, in die einschlägigen Etablissements des Bahnhofsviertels – ins Milieu, in dem sie verkehrten. Hier verabredeten sie sich offen. Nicht so wie in seiner Heimat, in Saarbrücken, wo man sich lediglich im Dunkeln fand, wie Verschwörer, nachts bei der alten Brücke, unten an der Saar.

Als Polizist war er von Zeit zu Zeit dort unterwegs gewesen, wo sich die Männer trafen. Dort verkehrten auch die leichten Mädchen, die vom St. Johanner Markt aus mit ihren Freiern im Zwielicht abtauchten. Auch Justus selbst war mehr als einmal schwach geworden und mit Männern in dunklen Ecken an der Luisenanlage verschwunden.

Wenn man homophil war, lernte man, die Signale zu deuten, so gut es ging. Niemand wagte es, allzu deutlich zu werden, zu viel stand auf dem Spiel, wenn man bei seinem Gegenüber falsch lag. Beischlafähnliche Handlungen unter Männern waren verboten – keiner wusste das so gut wie Justus. Wer erwischt wurde, wanderte hinter Gitter oder wurde mit etwas Glück milder bestraft. Ein Polizist allerdings, der homophile Neigungen hatte und diesen auch noch nachgab, war nicht akzeptabel. Wenn das ans Licht käme, würde es das Ende seiner beruflichen Laufbahn bedeuten. Es war ein Spiel mit dem Feuer.

Jetzt also begab er sich in die sprichwörtliche Höhle des Löwen. Eine Seitenstraße im Bahnhofsviertel. Eine Treppe führte hinunter in den Club. Charleston wurde gespielt. Es hieß, Klaus Mann sei regelmäßig dort Gast. Künstler, Urninge und Strichjungen – eine verschworene Gemeinschaft hatte sich hier eingefunden, geduldet durch die Polizei. So war es auch zu erklären, dass man sich nicht wunderte, als Justus sich bei seinen Befragungen als Polizist zu erkennen gab.

Hans Igl war Anfang zwanzig, zehn Jahre jünger als Justus. Ein stattlicher junger Mann mit durchaus ansprechendem Äußeren, in Knickerbockern, die Schiebermütze tief ins Gesicht gezogen. Justus durfte nicht schwach werden, was gar nicht so leicht war bei Igl mit seinem Lächeln und seinem durchdringenden Blick.

Hans berichtete Justus von einem Mann, der ab und zu im Club verkehrte. Einige kannten ihn, viel wusste man jedoch nicht über ihn. Seinem Ehering nach zu urteilen war er wohl verheiratet. Doch homophil, ganz ohne Frage, so wie dieser Mann mit den meist jungen Herren poussierte. Vielleicht führte er eine fromme Josefsehe, ohne Geschlechtlichkeit? Oder war er in ehelicher Kameradschaft mit einer Frau verbunden, die sich zu Frauen hingezogen fühlte? Nicht wenige wählten diese Form der Partnerschaft, die nicht nur eine finanzielle Absicherung bedeutete, sondern auch Schutz bot vor Spekulationen und Verdächtigungen.

Auf der Bühne des Clubs wurde eine Travestienummer gegeben und Justus verzog sich mit Hans in eine ruhigere Ecke, wo er weitererzählte:

»Schnäuzer, schwarze Haare, mit Frisiercreme nach hinten gekämmt – ein Pomadenhengst, wie er im Buche steht. Immer gut gekleidet, der typische Dandy. Ich arbeite beim Herrenfriseur um die Ecke und war letzten Dienstag gegen Abend alleine im Geschäft. Als ich gerade abschließen wollte, tauchte er im Salon auf und verlangte eine Rasur. Ich sagte ihm, dass der Salon geschlossen sei, doch er bat mich, eine Ausnahme zu machen. Da ich nicht unfreundlich sein wollte, hab ich ein Auge zugedrückt. Als Oskar stellte er sich mir vor … seinen Nachnamen hat er nicht genannt. Bei der Rasur erzählte er, dass er Handlungsreisender sei. Oft unterwegs. Zwischen Frankreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Er kaufe ein und verkaufe dann an die Kolonialwarenhändler in Frankfurt. Gut situiert sei er, könne sich etwas leisten, seiner Familie etwas bieten – und natürlich seinen Freunden. Er hat mir Avancen gemacht, die ich ablehnte. Ob ich nicht Lust hätte, ihn einmal zu begleiten auf einer seiner Reisen? Als er mich schließlich aufs Indiskreteste bedrängte, hielt ich das Rasiermesser – ich wusste mir nicht anders zu helfen – schützend vor mich und forderte ihn auf, den Laden augenblicklich zu verlassen, was er glücklicherweise auch tat, während er sich zigmal entschuldigte.«

Justus versuchte, noch weitere Details über diesen ominösen Oskar zu erfahren, doch mehr konnte er nicht aus Hans herausbekommen. Seine blauen Augen brachten Justus fast um den Verstand. Mutig suchte Hans einen Kuss – und Justus ließ es zu. Er wehrte sich nicht gegen das, was da geschah, in aller Öffentlichkeit. In diesem Moment wollte er nichts mehr, als Hans nahe zu sein. Sie lagen einander in den Armen und liebkosten sich scheu. Doch schließlich wurde Hans immer fordernder – der Alkohol trug seinen Teil dazu bei –, und so nahm Justus ihn mit auf sein Zimmer im Hotel.

Es war das erste Mal, dass er mit einem anderen Mann in einem Bett lag. Hatte er sich mit den Homophilen in Saarbrücken stets nur abreagiert, so war es mit Hans etwas anderes. Nicht eines dieser heimlichen Treffen auf der Suche nach der schnellen Befriedigung.

Hans sah ihn aus verträumten Augen an, als er dicht neben ihm im Bett lag. Die Haare hatte er mit Zuckerwasser nach oben gekämmt. Sie dufteten süß, als Justus seine Nase darin vergrub. So neu sie ihm auch war, die mann-männliche Liebe, so deutlich spürte er tief in sich, dass es die einzige Liebe war, die sich für ihn richtig anfühlte. Die einzige Liebe, die er zu geben imstande sein würde. Als Justus so bei Hans lag, fühlte er sich zum ersten Mal in meinem Leben frei. Er akzeptierte plötzlich, dass er einer von ihnen war – ein Urning.

»Ach Justus, ich wünschte, wir zwei lebten in der Hauptstadt. In Berlin, da ist alles möglich, da ist alles erlaubt.« Und Hans erzählte Justus von all dem, was er gehört und gelesen hatte über das wilde, zügellose Berlin. Männer gingen dort tagsüber Hand in Hand Unter den Linden spazieren. Sie sonnten sich am Wannsee, küssten sich ungeniert und tollten im Wasser. Er schilderte Justus das verruchte Nachtleben in Kreuzberg, in Schöneberg und am Nollendorfplatz – fast einhundert Kneipen gab es dort! Jazz wurde gespielt, man tanzte, trank und rauchte Opium, feierte das Leben.

Ein Tanz auf dem Vulkan, wie sich herausstellen sollte. Dass nur wenige Jahre später die Republik in den Abgrund taumeln würde, das ahnten weder sie beide noch sonst irgend jemand. Zu frisch war die Wunde, die der Krieg in ihrer aller Seelen geschlagen hatte. Die große Inflation lag hinter ihnen und sie waren mitten im großen Aufschwung. Viele lebten nur im Augenblick und sahen die Gefahren der Zukunft nicht, die schon allgegenwärtig waren.

Berlin war zu jener Zeit frei, liberal – und lasterhaft. Justus hatte einiges gehört über die Freizügigkeit Frankfurts, das in dieser Hinsicht der Reichshauptstadt nachzueifern suchte. Zwar sah man die Homophilen hier nicht so augenscheinlich in der Öffentlichkeit, doch gab es die Treffpunkte, die jeder von ihnen kannte. Die Badeanstalten, die Toilettenhäuschen, die Parks, die Bars und Kaffeehäuser. So wie das Café Monopol, nicht weit von Justus’ Hotel in der Kaiserstraße. Dort waren sie willkommen, und Hans und Justus vereinbarten, sich dort am nächsten Tag wieder zu treffen. Denn so wild ihre gemeinsame Nacht gewesen war, so schnell war sie auch vorüber. Gegen vier Uhr morgens schlich sich Hans aus dem Hotel, um nicht ertappt zu werden. Justus spürte, wie er begann, sich in ihn zu verlieben. So albern das auch klingen mag nach ein paar Stunden, nach einer Nacht. Vielleicht lag es an der Offenheit, die ihr Kennenlernen begleitet hatte?

Die beiden waren um drei Uhr nachmittags verabredet, doch Hans war nicht da. Justus wartete in dem großen Kaffeehaus. Draußen regnete es, er war fast der einzige Gast und rührte in seiner Tasse. Eine halbe Stunde verging, eine Stunde. Seine Sorge wuchs und wuchs. Was, wenn Hans etwas zugestoßen war? Wenn Oskar Hans noch einmal aufgesucht und ihm etwas angetan hatte? Die Ungewissheit machte Justus beinahe verrückt. Mit jeder Minute, die er vergeblich auf Hans wartete, wurde ihm klarer: Er musste handeln, den Fall so schnell wie möglich aufklären, diesen Oskar aufzuspüren, bevor es zu spät war. Dank Hans kannte er zumindest den Vornamen des Verdächtigen.

Oskar – das hieß »Speer Gottes«. Ob er im wahnhaften Glauben lebte, ein Werkzeug des Herrn zu sein, das der Unsittlichkeit Einhalt gebieten sollte? Was wohl in diesem Mann vorging? War er gezeichnet durch den Krieg? Litt Oakar, wie so viele, unter dem, was er dort erlebt hatte? Darunter, Männer getötet zu haben, von Angesicht zu Angesicht? Welche dunklen Triebe, welche schwarze Seite seiner Seele mussten in Oskar im Krieg geweckt worden sein?

Ruhelos klapperte Justus ein Geschäft nach dem anderen ab. Irgendwann, nach Stunden, hatte er schließlich eine Spur. Die Besitzer eines kleinen Kolonialwarenladens kannten Oskar, den Justus ihnen beschrieben hatte. Aus welchem Grund genau er ihn suchte, dass er ein Mordverdächtiger war, darüber schwieg Justus. Der Kaufmann, mit dem er sprach, hatte Herrn Schildknecht immer als äußerst korrekt wahrgenommen und traute ihm kein Verbrechen zu. Seine junge Frau pflichtete ihm bei. Belgische Schokolade, französische Bonbons und Baisers – solche Delikatessen hatten die Adams immer gerne für ihr Geschäft bei ihm bestellt. Er hatte stets exzellente Ware und die besten Kontakte zu Lieferanten in halb Europa.

Nun hatte Justus’ geheimnisvoller Oskar endlich auch einen Nachnamen: Schildknecht. Damit würde es ein Leichtes sein, ihn ausfindig zu machen, und so kontaktierte Justus umgehend seine Kollegen im Frankfurter Polizeipräsidium. Sie nannten ihm eine Adresse in Hanau – und teilten ihm zugleich mit, dass Oskar Schildknecht nicht mehr lebte. Man hatte ihn tot aufgefunden, am Tag zuvor in Köln, wo er auf einer seiner Geschäftsreisen Station gemacht hatte.

Seiner vermutlich berechtigten Strafe war dieser Mann entkommen. All die Leben, die er aller Wahrscheinlichkeit nach zerstört hatte – sie mussten ungesühnt bleiben. Junge Männer, aus dem Leben gerissen, ihrer Zukunft beraubt.

Er war erschlagen worden, als er zu nachtschlafender Zeit alleine unterwegs gewesen war, sich wohl am Rheinufer die Beine hatte vertreten wollen. Vermutlich hatte er sich nicht ausgekannt, nicht gewusst, welche Ecken man nachts besser mied. Wer weiß, wer ihn ermordet hatte? Vielleicht einer, der sich zur Wehr setzte? Darum würden sich Justus’ Kölner Kollegen kümmern.

Schildknechts Ehefrau hatte man noch nicht informiert, und so nahm man Justus’ Vorschlag, sie in Hanau aufzusuchen, dankbar an. Die Frau empfing ihn an der Tür, ein Kind auf dem Arm, wenige Monate alt. Sein Name gefiel ihr, als er sich vorstellte. Justus Adler. Und dann musste er ihr die traurige Nachricht überbringen.

Um den Hals trug Frau Schildknecht eine Kette mit einem Medaillon. Es war aufgesprungen, und so erkannte Justus darin ein Bild Oskars, ihres Gatten. Justus entschied sich, der Witwe die Geschichte vom Doppelleben ihres Mannes zu ersparen – und den Bericht darüber, dass man ihn brutaler Morde verdächtigte. Auch um des Kindes Willen, das ohne Vater aufwachsen würde, schwieg er.

Dies war nicht sein erster Fall, der so unzufriedenstellend endete. Er erinnerte sich an Helene Nauenstein, die »Femme fatale« Saarbrückens, die ihren Gatten vergiftet und sich, dem Wahnsinn verfallen, schließlich selbst gerichtet hatte, ehe man sie hätte in Gewahrsam nehmen und vor Gericht stellen können.

Justus hatte gelernt, loszulassen. Gelernt, auf ein höheres Gericht und eine angemessene Strafe zu hoffen – wie auch immer diese aussehen würde. Die letzte Gerechtigkeit konnten die Menschen nicht schaffen. Und so ließ Justus diese Fälle irgendwann los, auch wenn sie ihn noch lange beschäftigten.

Nachdem er der Witwe in Hanau die Nachricht vom Tod ihres Mannes überbracht hatte, machte er sich auf den Weg zurück zu seinem Hotel. Hans erwartete ihn am Eingang, entschuldigte sich, dass er ihn versetzt hatte, er hatte verschlafen. Justus fiel ein Stein von Herzen.

Justus entschied sich, bei Hans zu bleiben. Kurz darauf hängte er seinen Beruf an den Nagel, in Saarbrücken hatte er nichts, was ihn hielt. Hans und er wurden ein Paar und gingen zusammen nach Berlin.

Damals hatten sie beide nicht ahnen können, dass ihnen nicht alle Zeit der Welt gegeben war. Denn einige Jahre später riss sie ein neuer Krieg auseinander, und nichts sollte mehr so sein wie zuvor.

Hasenfuß

Mein Bruder Werner hat immer Hasenfuß zu mir gesagt. Natürlich hat er das nie böse gemeint, denn er hat mich sehr lieb gehabt.

Hermännchen Hasenfuß. So hat er mich genannt, weil ich mich nie die Dinge getraut hab, zu denen er den Mut gehabt hat. Über den zugefrorenen Main laufen, auch wenn es geheißen hat, dass das Eis zu dünn ist. Nachts im Wald spazieren gehen. Auf dem Alten Kranen herumklettern. Bei Familie Meier im Garten Kirschen stehlen, vorbei an der großen Dogge. Am Weiher Frösche fangen und sie beim Mittagessen in unserer Küche freilassen. Den Mädchen in der Schule Maikäfer in die Schulranzen stecken. Tinte ins Weihwasserbecken schütten, damit alle im Sonntagsgottesdienst blaue Flecken im Gesicht haben.

Mein großer Bruder hat weder Tod noch Teufel gefürchtet.

Er hat es geschafft, das Krokodil unter meinem Bett und den Nachtalb im Kohlenkeller zu verjagen. Als mich die anderen Buben gehänselt haben, hat er mich in Schutz genommen und ihnen tapfer die Stirn geboten. Und als Papa mir den Hosenboden hat strammziehen wollen, weil ich das Wechselgeld beim Bäcker liegen lassen habe, da hat Werner die Schuld auf sich genommen.

Er ist in allem viel mutiger gewesen als ich. Furchtlos ist er dann auch im Sommer 1944 in den Krieg gezogen – ein Jahr, bevor er zu Ende war.

Im Herbst ist mein Bruder gefallen.

Verheizt, als siebzehnjähriger Soldat.

Zeev

Genua ist genau eine halbe Stunde entfernt. Heinrich parkt am Straßenrand, ab hier gehen sie zu Fuß. Ginsterhecken und Stechpalmengestrüpp liegen vor ihnen – hier beginnt die Macchia. Ob er die Stelle wiedererkennt, ob er den Weg dorthin noch einmal findet?

Es ist ein Ort, an dem er immer wieder in seinen Alpträumen ist. Vielleicht wird er ihn endlich loslassen, wenn er ihr alles erzählt hat. Viel zu lange hat er geschwiegen.

Mit dreiunddreißig Jahren wurde ich im Mai 1940, wie so viele Männer meines Alters, gegen meinen Willen zum Militär eingezogen. Ich verließ dich, deine Mutter, meine Familie, meine Heimat – und musste in einen Krieg, den ich nicht verstand und den ich niemals wollte.

Ausgebildet wurde ich in Polen, in Gnesen. Wir Soldaten machten Laufübungen, exerzierten, lernten schießen und mit Gewehr, Stahlhelm und Stiefeln zig Kilometer sinnlos durch die Nacht zu marschieren. Dann kehrte ich zurück nach Deutschland, nach Frankenthal bei Mannheim, arbeitete in der Postüberwachung, verrichtete Feldarbeiten, leistete Erntehilfe und überwachte polnische Gefangene. Nach zwei Jahren kam ich zur Feldgendarmerie, und 1943 landete ich schließlich in Italien, im ach so poetischen »Land, wo die Zitronen blühn«. Dort wurde ich Fahrer des Stabsfeldwebels in Mailand, mit einem Fiat 1100 mit Rechtssteuerung. Ich fuhr Soldaten von A nach B, besorgte Verpflegung, transportierte Akten, brachte Agenten zu Treffen an den Gardasee.

Eines Abends wurde mir ein Gefangener in Handschellen ins Auto auf den Rücksitz gesetzt – ein Geflohener, wie es hieß. Ein untersetzter Mann mittleren Alters mit dunklen, lockigen Haaren und Brille. Ich sollte ihn zum Gefängnis zur Vernehmung bringen. Nachdem ich die Türen verriegelt hatte, fuhr ich los.

Mit dem Gefangenen zu sprechen war mir nicht gestattet, also schwieg ich. Er schwieg ebenfalls und schaute mich nur an, im Rückspiegel trafen sich unsere Blicke. Ich sah in grüne Augen voll verzweifeltem Trotz.

»Ihr habt gewonnen«, stieß er irgendwann hervor.

Ich sagte nichts und schluckte.

»Wunderst du dich, dass ich deutsch spreche?«

Er machte eine Pause, in der nur das Knarzen des Querlenkers zu hören war.

»Ich bin kein Italiener, sondern Deutscher, so wie du. Zumindest dachte ich das immer – dass ich einer bin wie ihr. Auch wenn ich an andere Dinge glaube als die Mehrheit im Reich.«

Er wendete den Blick nicht ab.

»Darf ich mich vorstellen? Zeev.«

Ich nickte kaum merklich.

»Ich bin Münchner, hab da gelebt und geliebt, bevor aus Vorurteilen Urteile wurden«, fuhr er fort und blickte dabei nach draußen in die abendlichen Straßen Mailands. »Albert lebte im gleichen Haus. Wir trafen uns heimlich, und doch wusste es jeder.« Mich verblüffte, dass Zeev sich mir so offenbarte. Es war, als schien ihm alles verloren, alles egal. Vielleicht wusste er, ich könnte der Letzte sein, dem er seine Geschichte erzählen kann. »Manch einer hatte Probleme damit. Und so kam es, dass wir eines Tages bei der Gestapo angeschwärzt wurden. Man steckte uns in ein Strafgefangenenlager, und dann kamen wir beide nach Dachau. Du weißt, was dort passiert?«

Ich antwortete ihm nicht. Wieder musterte er mich mit durchdringendem Blick.

»Ach, was frag ich. Natürlich weißt du es. Alle wissen es. Die Welt schaut weg, lässt es passieren. Welchen Wert haben wir in euren Augen?«

Ich wandte den Blick ab, konzentrierte mich auf die Straße, es fing an, dunkel zu werden, ich schaltete das Fahrlicht an.

»Herr Schiffmann und Herr Levi stehen in Verdacht, Unzucht getrieben zu haben, stand in den Akten. So nennt ihr also Liebe«, lachte er spöttisch.

Ich sah wieder in seine Augen. Es war schwer, seinem Blick standzuhalten. »Albert und ich, wir waren gleich in doppelter Hinsicht Feinde. Juden, und obendrein noch homosexuell. In euren Lagern gibt es Doppelsterne für uns. Ein rosafarbenes Dreieck an unseren Häftlingsjacken und ein gelbes, beide liegen übereinander, sind größer noch als alle anderen Sterne, damit man es schon von Weitem sieht: homosexuell und Jude.

Wir Homophilen waren dem Spott der Mithäftlinge und den Schikanen der Wächter, SA-Männern, ausgeliefert, die die homosexuellen Gefangenen demütigten, sie in die Duschen trieben, sie dort mit Besenstielen penetrierten und quälten.

Ihr schimpft uns degeneriert, geisteskrank und willensschwach. Ihr versucht, uns unsere Gefühle auszutreiben, experimentiert mit Therapien, Elektroschocks und operativen Eingriffen. Ihr sucht nach Methoden, wie ihr uns möglichst qualvoll töten könnt, um eure Perversionen auszuleben.

Wir wussten schnell, was uns erwarteten würde. Haberer, ein Mitgefangener, hatte den Plan, auszubrechen, und er weihte uns ein. In einer spektakulären Aktion brachen wir mit vier Mann in ein SS-Lager ein und stahlen Uniformen und Waffen. Als Offiziere verkleidet schafften wir es, zu flüchten – Haberer, Nono und ich. Albert wurde bei unserer Flucht erschossen. Mein Albert, meine große, meine einzige Liebe.«

Zeev machte eine Pause und räusperte sich. Tränen liefen über seine Wangen. Schließlich fuhr er mit gebrochener Stimme fort. »Ich bin hierher geflüchtet, so wie ich es eigentlich mit Albert zusammen vorhatte. In Italien sind die Sitten nie so streng gewesen wie in Deutschland, Homosexualität ist hier straffrei. Auf Capri, versteckt bei Freunden, wollten wir beide leben, bis dieser ganze Spuk ein Ende hat, zusammen alt werden und glücklich sein. Doch es kam alles ganz anders, wie du siehst …«

Ich schwieg und hielt meinen Blick weiterhin auf die Straße vor mir gerichtet. So viel ging mir durch den Kopf. Selbst wenn ich hätte reden dürfen, meine Kehle war wie zugeschnürt. Zu was hatte mich dieser Krieg gemacht? Ich fuhr Zeev zum Schafott, gegen meine Überzeugung, und widersetzte mich nicht. Das Radlager des Fiat klackerte bedrohlich, als Zeev weitersprach.

»Gnadenlos jagt ihr uns, Zehntausende homosexuelle Männer sind in die Konzentrationslager verschleppt, gefoltert, manche zwangskastriert oder gleich ermordet worden.«

Er machte ein Geräusch, das an ein verzweifeltes Lachen erinnerte. »Dabei war dieser Röhm selbst ein Homosexueller, ein Freund Hitlers sogar. Einer, der gerne mal provozierte, seine Liebhaber zu Veranstaltungen mitbrachte und sie auf seinem Schoß sitzen ließ, so erzählt man. Und dann kamen der Putsch und die lange geplante Ermordung Röhms und anderer SA-Funktionäre, die ebenfalls homosexuell waren. Diese Säuberungsaktion und eine vermeintliche homosexuelle Verschwörung, die Himmler, dieser Wahnsinnige, sah, führten dazu, dass wir von da an nur noch massiver verfolgt wurden. In den Augen der Funktionäre zerstören Homosexuelle die staatlichen Strukturen, verführen die deutsche Jugend und berauben das Volk seiner Zeugungskraft. Schmonzes, Unsinn! Homosexualität gab es zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften. Die Kultur und die Zeit, in der wir leben, bestimmen, ob sie als Unrecht betrachtet wird oder nicht.«

Wir näherten uns dem Gefängnis. Zeev schaute immer noch in meine Augen, so tief, als könne er geradewegs in meine Seele blicken.

»Wenn du mich dort ablieferst, bist du nicht besser als die. Ich weiß, dass du anders bist, das habe ich gleich gemerkt. Du bist keines von diesen Monstern.«

Und dann tat ich es, ich entriegelte die Türen. Ich traute mich endlich, mich zu widersetzen.

»Lauf«, sagte ich, als ich vor dem Gefängnistor haltmachte.

Ich sah ihn durch den Rückspiegel an und nickte in Richtung der Tür des Autos. Er verstand, nickte zurück, drückte die Tür auf und rannte los.

Ich stieg aus, feuerte ihm ein paar Schüsse hinterher, wobei ich daneben zielte, so wie ich es immer wieder tat. Danebenschießen, nicht treffen, nicht töten.

Später konnte ich mir ganz schön was anhören. Wie das hatte passieren können. Warum ich nicht besser aufgepasst hätte. Offenbar war nicht richtig abgeschlossen, das war meine Antwort. Und tatsächlich funktionierten die Türschlösser meines Fiat nie zuverlässig, das wusste auch der Stabsfeldwebel.

Wochen nach der Begegnung mit Zeev wurden ich und ein paar andere Männer als Schützen bestellt. Es sollte eine Erschießung durchgeführt werden. Erschrocken erkannte ich unter den Delinquenten Zeev wieder. Sie hatten ihn also doch noch geschnappt. Ich zielte daneben und schoss auf den Boden. Doch es half nichts. Es gibt immer einen anderen, der trifft.

Auch wenn mancher mir vielleicht keine direkte Schuld geben würde, so weiß ich doch, dass ich anders hätte handeln können, damals. Dass ich hätte kämpfen können, mit allen Mitteln gegen diesen Staat. Es gibt immer eine Alternative. Täter waren wir alle, auch wenn ich versuchte, keiner zu sein.

Knapp ein Jahr später, Ende April 1945, wurden wir von den Italienern gefangen genommen. Wir kamen erst in ein Gefangenenlager nach Rimini und dann nach Bellaria. Nach Monaten wurden wir entlassen. Ich kehrte heim zu meiner Familie, zu Mama und zu dir, Maria. Mittlerweile warst du neun, hast mich, deinen Vater, nicht mehr erkannt.

Ich ließ den Krieg und meine Erlebnisse hinter mir. Nie hätte ich gedacht, dass ich diesen Ort je wiedersehe. Nach all den Jahren. Fünfundvierzig Jahre ist das alles jetzt her. Ich bin ein alter Mann, doch nichts ist vergessen.

Es war noch dunkel damals, als wir mit dem Lastwagen hier ankamen, am Rande der Macchia. Wir hatten sie auf der Ladefläche des Lo 2000, die leblosen Körper von fünf Männern. Jeder von uns hatte seine Schaufel. Ich grub das Loch für Zeev. Als der Tag anbrach und es hell wurde, waren wir fertig, die Leichen verscharrt, die Erdhaufen mit Grasbüscheln und Ästen bedeckt …

Heinrich stockt, er kann nicht weiter erzählen. Wortlos nimmt Maria seine Hand.

Schon lange deutet nichts mehr darauf hin, was dieser Ort ist. Hier blühen die weißen Blüten der Zistrosen mit den fünf blutroten Flecken.

Der erste Satz

»Der erste Satz ist immer der schwierigste.« Das sagte sein Chef, Mr. Brownell, immer. Gary Grayson, ein junger Mann, blaue Augen, braungebrannt, mit lockigen blonden Haaren und Oberlippenbart, saß im Schneidersitz auf dem Boden und kritzelte auf einem Stenoblock. Irgendwo zwischen den Hecken schwirrte ein Kolibri, aber Gary durfte sich jetzt nicht ablenken lassen. Er war extra so früh hier herausgefahren, weil er da am besten schreiben konnte.

Gary las laut, was er bisher zustande gebracht hatte:

»Wenn sich zwei Männer in der Öffentlichkeit an der Hand halten, wird das als taktlos empfunden. Bei John und Jane beschwert sich jedoch niemand. Wie kann Liebe ungleich sein? Wir Homophile müssen beweisen, dass wir ganz normale Leute sind, wie jeder andere auch – damit unsere Lebensweise nicht länger als unanständig und skandalös angesehen wird. Dafür müssen wir auf die Straßen gehen, uns zeigen und uns nicht verstellen, anpassen und verstecken.

Die Verkappten bringen uns nicht weiter auf unserem Weg zur völligen Akzeptanz durch die Gesellschaft. Diese Heuchler konterkarieren alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben, seit den Ereignissen in der Christopher Street im Stonewall Inn in New York.

Wir müssen uns wehren, für unsere Rechte kämpfen. So, wie wir das getan haben, als der Staat Kalifornien uns verbieten wollte, uns im Black Cat Café zu treffen, oder als wir 1965 aus dem Compton’s vertrieben wurden. Wir Minderheiten müssen uns organisieren und verbünden gegen den Hass und die täglichen Diskriminierungen, die überall im Land allgegenwärtig sind, sei es gegen uns oder gegen unsere schwarzen, hispanischen und indianischen Brüder und Schwestern.«

Gary blickte hoch zur stolzen Golden Gate Bridge, die noch halb im Morgennebel der Bucht lag.

»Ist das gut?«

Die Sonne ging soeben auf, und ihre ersten Strahlen blitzten zwischen den Hochhäusern durch. Es war, als ob ihm die Stadt auf diese Weise antwortete.

»Wusst ich’s doch, dass es dir gefällt«, lächelte Gary. »Jetzt fehlt mir noch ein guter Einstieg, aber den schaff ich vor der Arbeit nicht mehr.«

Gary stand auf und ging zu seinem Auto, einem alten Ford F 100. Er stieg ein und machte sich auf den Weg ins Büro. Es war Freitag, die allmorgendliche Rushhour. Das Hupen der Autos, die nicht weiterkamen, und das entfernte Heulen der Sirene eines Krankenwagens dröhnten in Garys Kopf. Er hatte sich mal wieder die Nacht im Castro, im Schwulenviertel der Stadt, um die Ohren geschlagen. Nicht, um zu feiern oder um Typen aufzureißen, so wie er das noch vor zwei Jahren, im Summer of Love, gemacht hatte. Nein, er hatte sich mit Freunden verabredet, Aktivisten, die für die Rechte der Homosexuellen kämpften. Nach endlosen Debatten waren er und Robin erst gegen ein Uhr morgens nach Hause in ihre WG im Mission District und dort ins Bett gekommen.

Egal wie spät Gary auch schlafen ging – morgens war er stets schon vor Sonnenaufgang wach. Er nutzte diese Zeit gerne, um in der Morgendämmerung zum Park bei der Golden Gate Bridge zu fahren und zu schreiben. Seit er vor vier Jahren nach San Francisco gekommen war, aus einer Kleinstadt im Sonoma County, von seinen konservativen Eltern vor die Tür gesetzt, weil er sich als homosexuell geoutet hatte, da hatte Gary es vom Boten für den San Francisco Globe zu einem angehenden Journalisten gebracht.

Der Text, an dem er an diesem Morgen gearbeitet hatte, war allerdings nicht für die Zeitung gedacht. Es war ein Appell, der auf den Flugblättern stehen sollte, die er mit seinen Freunden nächste Woche verteilen wollte.

Schreiben, das konnte Gary schon immer. Er ließ sich von der Stadt zu den Texten inspirieren, die er zu Papier brachte. Manche waren gut, manche schlecht. Er musste sich noch beweisen. Und er hoffte, dass einer seiner Artikel es irgendwann auf die Titelseite schaffen würde. Doch bisher beschränkten sich seine Erfolge auf zwei redaktionelle Beiträge über gestiegene Ölpreise und über Bauspekulationen in Chinatown.

»Mein Gott, siehst du mal wieder fit aus … ich wünschte, ich wäre so ein Frühaufsteher wie du. Ich schaffe es kaum, die Augen aufzuhalten«, begrüßte ihn seine Kollegin Joanne, ein Gähnen unterdrückend, als er gegen halb neun im Büro ankam. Sie schlürfte Kaffee aus ihrer Apollo 11-Tasse.

»Ich war heute früh schon fleißig, konnte einfach nicht mehr schlafen. Da hab ich was geschrieben zu den Stonewall Riots, weißt du?«

»Ach ja, die Sache in New York. Für diese Bürgerrechtsbewegung, in der du dich engagierst? Lass es mich lesen, wenn du fertig bist, okay? Übrigens, Brownell mag, wie du schreibst, soll ich dir ausrichten. Du hast Talent. Vielleicht schaffst du es ja zu einer eigenen Kolumne, irgendwann.«

Joanne ließ sich auf ihren Bürostuhl fallen und gähnte herzhaft.

»Joanne, hast du nicht Lust auf eine Halloween-Party heute Abend? Robin und ich sind bei Freunden eingeladen. ›Some queer over the rainbow‹. Ich finde das Motto zwar ein bisschen stillos, so kurz nach Judy Garlands Tod, aber naja. Ich hab mich breitschlagen lassen und werde als Vogelscheuche gehen – Robin als Dorothy. Magst du nicht mitkommen?«

»Ach, lass mal … das ganze Trara ist mir heute zuviel. Ich bleib daheim, spiele da die Wicked Witch mit meinem Hexenhut und erschrecke die Kinder, die für Süßes oder Saures bei mir klingeln – naja, sofern ich nicht vorm Fernseher einschlafe.«

Die beiden lachten. Gary bewunderte Joanne, eine engagierte Reporterin, die sich in dieser Männerdomäne ehrgeizig ihren Platz erkämpft hatte. Angefangen hatte sie als Stenotypistin, innerhalb weniger Jahre war sie dann eine renommierte Journalistin geworden, der es durch ihre Beharrlichkeit gelungen war, vor ein paar Wochen tatsächlich ein Exklusiv-Interview mit Buzz Aldrin zu ergattern.

Dieser Freitag war hektisch und betriebsam – zugegebenermaßen ein Freitag wie jeder andere. Joanne brütete über einem Beitrag über die erste erfolgreich von einem Rechner zum anderen verschickte Nachricht durch die University of California. »Du, Gary, ich sag dir, das ist was Großes, das hab ich im Gespür. Und was macht dein Willy?«, zwinkerte sie ihm zu. Gary arbeitete an einem Artikel über die Wahl von Willy Brandt zum Bundeskanzler in Deutschland vor ein paar Tagen. »Ach, bisher hat sich noch kleiner beschwert«, grinste Gary.

Rechtzeitig zu Feierabend hatte Gary seinen Artikel fertig, und Joanne hatte ihren Text ein letztes Mal überarbeitet. Gegen sechs verabschiedeten sie sich voneinander. Zu Hause wartete Robin schon mit dem Abendessen auf Gary. Es gab nur Sandwiches und Caesar Salad, denn auf der Halloween-Party von Glen würden die beiden wahrscheinlich noch genug zu essen bekommen. Robin hatte sich die Lippen rot geschminkt, trug eine dunkle Perücke mit langen Zöpfen, ein blau kariertes Kleid und natürlich rotglitzernde Halbschuhe. Er half Gary, sein Vogelscheuchen-Kostüm anzuziehen, stopfte sein Hemd mit reichlich Heu aus und setzte ihm einen alten Strohhut auf. So verkleidet zogen die beiden schließlich los.