9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In ihrem vielstimmigen neuen Roman geht Carla Guelfenbein vor allem einer Frage nach: Wie viel schulden wir den Menschen, die wir lieben? Die legendäre Schriftstellerin Vera Sigall lebt im Alter zurückgezogen in ihrem Haus in Santiago de Chile. Kaum jemand weiß von ihrer Verbindung zu dem berühmten Dichter Horacio Infante. In jungen Jahren hatten die beiden eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, feilten gemeinsam an ihren Texten, feierten erste kleine Erfolge. Doch erst Jahrzehnte später, als Vera nach einem Unfall im Koma liegt, kommt eine junge Studentin auf die Spur einer ungeheuren Wahrheit

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 434

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Carla Guelfenbein

Stumme Herzen

Roman

Über dieses Buch

Die legendäre Schriftstellerin Vera Sigall lebt im Alter zurückgezogen in ihrem Haus in Santiago de Chile. Kaum jemand weiß von ihrer Verbindung zu dem berühmten Dichter Horacio Infante. In jungen Jahren hatten die beiden eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, trafen sich in Hotels, feilten gemeinsam an ihren Texten, feierten erste kleine Erfolge. Doch erst Jahrzehnte später, als Vera nach einem Unfall im Koma liegt, kommt die junge Studentin Emilia auf die Spur einer ungeheuren Wahrheit, die nebenbei ihr eigenes Leben auf den Kopf stellen wird. In ihrem preisgekrönten Roman geht Carla Guelfenbein vor allem der Frage nach: Wie viel schulden wir den Menschen, die wir lieben?

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

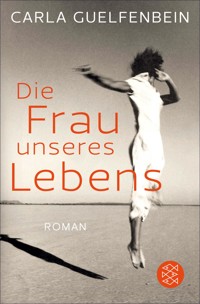

Carla Guelfenbein wurde 1959 in Santiago de Chile geboren. Als Reaktion auf das Regime Pinochets verließ sie Chile und studierte in England Biologie und Design. Heute lebt sie als Schriftstellerin und Drehbuchautorin wieder in ihrer Heimat. Von ihr erschienen bereits auf Deutsch: ›Die Frau unseres Lebens‹, ›Der Rest ist Schweigen‹ und ›Nackt schwimmen‹.

Angelica Ammar wurde 1972 in München geboren, verbrachte nach dem Studium der Romanistik und Ethnologie in München und Madrid zehn Jahre in Paris, seit 2007 lebt sie in Barcelona. Sie übersetzte u.a. Sergio Pitol, Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano und Felisberto Hernández aus dem Spanischen. Eigene Veröffentlichungen: ›Tolmed‹ und ›Die Zeit der grünen Mandeln‹.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Inhalt

Widmung

Eins

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Zwei

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Drei

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Danksagung

Für Eliana Dobry, Micaela und Sebastián Altamirano, meine Reisegefährten

Eins

1

[Daniel]

Irgendwo auf der Welt gab es jemanden, der die Schuld für deinen Tod trug. Täglich wuchs diese Überzeugung in mir, über Wochen und Monate, hämmerte in meinem Kopf, bis ich es fast nicht mehr ertrug. Aber wer? Warum? Nie hätte ich gedacht, dass die Antwort so nah liegen könnte, dass sie mich, wenn ich mich umdrehte, anblicken würde.

Ich weiß noch, wie ich an jenem Tag, nachdem ich Brot fürs Frühstück gekauft hatte, auf den Stadtstreicher des Viertels stieß. Er richtete drohend seinen gebrochenen Blick auf mich. Ich beschleunigte meinen Schritt, reihte mich ein in den Strom der Passanten in Wintermänteln, die der Morgennebel verschluckte. Eine Gruppe Jugendlicher überquerte die Straße. Die Mädchen trugen bunte Schals und tuschelten miteinander, die Jungen schrien und schubsten sich wie tollpatschige Welpen. Ihre Unbeschwertheit verstärkte die Unruhe, die der Anblick des Obdachlosen in mir hinterlassen hatte.

Jeden Vormittag, bevor ich zu dir ging, fragte ich mich, wie dein Gemütszustand sein würde. Vorhersagen ließ er sich nie. Deine Stimmung hing von deinen Träumen ab, vom Licht des Tages und der Temperatur, von zahllosen Umständen, die es mir nie ganz zu durchblicken gelang. Manchmal redetest du wie ein Wasserfall, dann wieder schienst du vollkommen absorbiert von den Stimmen einer inneren Welt.

Als ich an deine Tür kam, setzte Arthur sich päpstlich würdevoll vor mich, während Charly mit wedelndem Schwanz herumsprang. Ich wollte dir vorschlagen, nach dem Frühstück einen Spaziergang zu machen.

Trotz deines Alters hattest du ein zügiges Tempo. Wer uns von weitem sah, hätte kaum geglaubt, dass du mehr als fünfzig Jahre älter warst als ich.

Wenige Tage nachdem ich neben dich gezogen war, sah ich dich mit der Kletterpflanze vor deiner Haustür kämpfen. Sie habe über Nacht so stark ausgetrieben, sagtest du, dass sie einen Angriff auf deine Freiheit darstelle. Du sprachst von der Pflanze, als wäre sie ein Wesen aus Fleisch und Blut, während du gleichzeitig versuchtest, ihr mit einem Küchenmesser den Garaus zu machen. Ich holte meine Gartenschere, stutzte die Ranken, und nach einer Weile waren wir in ein angeregtes Gespräch vertieft. Ein paar Wochen zuvor hatte ich in der Zeitung ein Foto von dir gesehen. Ein wichtiger Kritiker der New York Times hatte dein Werk gelobt, und Lokalzeitungen hatten die Besprechung abgedruckt. Als ich dich jetzt leibhaftig vor mir hatte, war ich überrascht von deiner Größe und dem grauen Haar, das du im Nacken zurückgesteckt hattest. Die Zeit hatte deiner Schönheit nichts anhaben können. Früher mochten deine Züge weicher gewesen sein, jetzt waren sie markant, deine scharfe Nase, dein Kinn und deine Wangenknochen, deine Stirn mit den feinen Falten. Deine großen Hände wirkten wie Vögel, denen die Kunst des Fliegens abhandengekommen war. Voller Nachdruck solltest du mir später erzählen, dass du jegliche praktische Arbeit verabscheutest und gern wie die großen Künstler eine Ehefrau gehabt hättest, die sich um die weltlichen Angelegenheiten ihres Mannes kümmerte und ihn vor den Banalitäten des Lebens bewahrte. Von da an versuchte ich dich zu beschützen, wenn auch etwas ungeübt und unvollkommen. Die Welt, in der du dich bewegtest, war für mich unergründlich. Aber ihre Türen standen einen Spaltbreit offen, und der Glanz, der hindurchdrang, machte mich neugierig auf das, was ich nicht sehen konnte.

Ich suchte in meiner Jackentasche nach deinem Hausschlüssel und stellte fest, dass ich ihn vergessen hatte. Auf mein Läuten geschah nichts. Ich wartete ein paar Sekunden, dann drückte ich noch zweimal auf die Klingel. Wie ein Misston in einer Harmonie kam mir der besiegte, rohe Blick des Stadtstreichers in den Sinn. Ich ging durch den Garten am Haus vorbei, Arthur trottete hinter mir her. Das Morgenlicht lag gleißend auf dem Kiesweg. Wie im Haus herrschte auch im Garten Stille, keine menschliche Seele weit und breit. Ein Veilchen war im Begriff, seine winterlichen Knospen zu entfalten. Eine winzige Demonstration des Lebens, die du Jahr für Jahr aufmerksam verfolgtest. Ich schaute durch eines der Seitenfenster nach innen. Vereinzelt einfallende Sonnenstrahlen unterstrichen das Halbdunkel des Hausflurs.

Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich dich sah. Du lagst am Fuß der Treppe, wo kaum noch Licht hinkam. Dein Körper war wie ein gefällter Baum neben der Stehlampe ausgestreckt, die ich dir zu deinem letzten Geburtstag geschenkt hatte. Ich lief zum Hintereingang. Die Küchentür stand weit offen. Als wäre jemand hinausgelaufen und hätte in der Eile vergessen, sie zuzumachen.

Ich kniete mich neben dich. Deine Hände waren verkrampft, als hätten sie unsichtbare Körper gekratzt, bevor du dich geschlagen gegeben hattest. Dein Kopf war von einer Blutlache umgeben. Du hattest dich am Arm geschürft, ein rötlicher Kratzer zog sich von deinem Handgelenk bis zum Ellbogen. Dein Nachthemd war bis über die Hüften hochgerutscht, zwischen dem schlaffen Fleisch deiner Beine sah man die kahle weiße Scham. Ich zog das Nachthemd herunter, so gut es ging, erst dann griff ich dich an den Schultern und schüttelte dich.

»Vera, Vera!«

Du kamst mir so leicht vor, so zerbrechlich. Alles schien wie ein Traum.

Was dann geschah, liegt wie in einem Nebel. Die Zeit nahm einen anderen Verlauf, wurde ungreifbar und dunkel. Ich erinnere mich nur noch, dass irgendwann der Notarzt kam und ich entgegen jedem besseren Wissen deinen Körper hochhob, während die umstehenden Personen auf mich einredeten, ich solle mich beruhigen, sie ihre Arbeit tun lassen. Ich wollte nicht, dass irgendjemand dich anfasste, die Wärme spürte, die von deinem Körper ausging. Niemand sollte deinen erlöschenden Atem hören.

2

[Emilia]

»Denk immer daran, ich bin du«, sagte Jérôme, als wir uns am Flughafen Charles de Gaulle verabschiedeten.

Er war es gewesen, der mich zu der Reise gedrängt hatte. Allein hätte ich nie die Kraft aufgebracht, mich aus meiner inneren Isolation zu lösen. Bei meiner Rückkehr würden wir heiraten, so unvorstellbar sich das für mich auch anhörte.

Jenseits der Fensterfront vor uns sah man die Hinterteile der Flugzeuge, als würden sie vom Himmel hängen.

Ich bin du.

Es waren die Worte, die uns verbanden. Die uns immer vereint und vor Unglück beschützt hatten. Wie eine Beschwörung. Ich war er und er war ich. Schweigend gingen wir bis zur Sicherheitskontrolle und verabschiedeten uns, ohne uns zu berühren. Seine Miene war ruhig, zuversichtlich. Ich durfte sein Vertrauen nicht enttäuschen. Am Vortag hatte ich mich in Grenoble von meinen Eltern und Dr. Noiret, meinem Psychiater, verabschiedet. Dr. Noiret hatte mir Medikamente für eine mögliche Panikattacke mitgegeben. Trotzdem schlüpfte es mir ein weiteres Mal über die Lippen:

»Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Jérôme.«

»Du schaffst das, Emilia. Du schaffst das.« Und er legte seinen Zeigefinger auf meinen Mund, damit ich es nicht noch einmal sagte.

Im Flugzeug drückte ich mich in meinen Sitz, sah hinaus auf das Wolkenbett und rief mir Jérômes feingemeißelte Züge vor Augen. Er war immer dagewesen. Er repräsentierte für mich die menschliche Spezies, über ihn hinaus existierte nichts. Ich dachte an das Leben, das wir uns geschaffen hatten, in dem es keine Höhenflüge gab, aber auch keine tiefen Stürze. Es ist nicht leicht, sich mit einem solchen Leben zufriedenzugeben. Einem normalen Leben. Außergewöhnliche Dinge sind aufregend und bunt und verlockend. Aber sie sind auch zerbrechlich.

Darüber waren Jérôme und ich uns immer einig gewesen. Aber jetzt ließ er mich los. Er ließ mich los und fesselte mich gleichzeitig mit seinem Heiratsantrag. Warum? Warum hatte er mich zu dieser Reise gedrängt, mit seinen positiven Prophezeiungen ermuntert? Weil er so gut war. Ja, weil er gut war. Aber auch – und dieser Gedanke versetzte mir einen Stich –, weil wir an einen Punkt gelangt waren, an dem sich etwas bewegen musste. Wir waren beide vierundzwanzig, und wenn man jung ist, sollte die Gegenwart ein Ozean aus Möglichkeiten sein, sollte man Gelegenheiten suchen und ergreifen.

Bis hierher war ich an seiner Hand gelangt. Doch jetzt waren er und unsere beschützte Welt mit ihren leicht abgenützten Rändern hinter den Wolken verschwunden. Das Atmen fiel mir schwer. Ich bat um ein Glas Wasser. Die Sonne ging als großer Feuerball am Horizont unter. Ihr Licht wurde von einem Flugzeugteil so gleißend auf mein Fenster geworfen, dass ich meine Sonnenbrille aufsetzen musste. Wir flogen offenbar übers Meer, durch die Wolken sah ich spiegelndes Wasser. Aus der Entfernung besaß es nicht die Gewalt, die mich als Kind vor Angst gelähmt hatte.

Ich dachte an das Meer von La Serena, der Heimatstadt meiner Mutter. Als ich klein war, waren wir zweimal dort gewesen. Ich sah die schäumenden Wellenkämme vor mir, sah meine Mutter, die sich in diesen Wall aus Wasser warf und unter eine Welle tauchte, die sich im Gegenlicht brach. Ich sah meinen Vater, der neben mir im Sand saß und wie ich regungslos den Atem anhielt bei der Vorstellung, ein Wal könnte sie für immer verschluckt haben. Endlich kam ihr Kopf hinter der Gischt wieder zum Vorschein, sie winkte uns von weitem zu und demonstrierte uns wieder einmal ihre unbezähmbare Energie. Die sie so oft von uns fortgeführt hat, weg von dem wachsamen und zugleich resignierten Blick meines Vaters. Bei einem dieser Ausbrüche aus den ehelichen Banden war ich empfangen worden. Sie sagten es mir, als ich noch ein Kind war. Mein Vater war nicht mein Vater.

Sie waren seit fünf Jahren verheiratet gewesen und arbeiteten beide in der Sternwarte von Nizza. Sie hatten versucht, Kinder zu bekommen, aber dem Sperma meines Vaters hatte es an der nötigen Dichte zur Fortpflanzung gefehlt. Aus diesem und anderen Gründen, die ich erst mit den Jahren begriff, willigte mein Vater ein, das Kind, das meine Mutter von einem ihrer Praktikanten erwartete, wie sie ihm eines Tages eröffnete, als seines anzunehmen.

Es waren diese Bilder vom Meer, die ich sah, wenn ich an das ferne Land dachte, aus dem meine Mutter kam und in das ich jetzt flog. Wie sie in den Wellen verschwand und wieder auftauchte. Die Hand meines Vaters neben meiner, ohne sie zu berühren. Mit ihm verbunden in einem stummen Lächeln, mit dem wir die Tatsache besiegelten, dass wir beide, ob genetisch verwandt oder nicht, an dasselbe Ufer gespült worden waren.

Die Meerfetzen unter dem Flugzeug wirkten ruhig, von ihrer eigenen Stille eingenommen.

Mir kam der Gedanke, dass allen Dingen womöglich eine andere Wirklichkeit innewohnte, die sich mir bis dahin entzogen hatte.

3

[Daniel]

Das Zimmer lag im Dämmerlicht. Ich ging zu dir und legte meine Finger auf dein weißes Haar. Heizungsluft und Schweigen erfüllten den Raum. Die Stille war so groß, als lauerte hinter ihr der Tod. Um ein Handgelenk trugst du ein Plastikarmband mit deinem Namen. Man hatte dir ein Bein und eine Hand eingegipst. Beide Arme wurden von zahllosen Schläuchen zu beiden Seiten des Bettes ruhiggestellt, die an Maschinen zur Kontrolle deiner Körperfunktionen angeschlossen waren. Deine Augen bewegten sich unter den geschlossenen Lidern. Ein Beatmungsgerät versorgte dich mit Sauerstoff.

Der Arzt hatte mir erklärt, dass der Sturz neben den Prellungen ein schweres Schädel-Hirn-Trauma mit Hämatomen im Gehirn verursacht habe. Sie müssten Zeit gewinnen, während es abschwelle, deshalb hätten sie dich »in Schlaf versetzt«. Ein Euphemismus, der dir gar nicht gefallen hätte. Das künstliche Koma war die einzige Form, die Reize auf das Gehirn so niedrig wie möglich zu halten und den intrakraniellen Druck zu kontrollieren. Er erläuterte alles ausführlich. Doch auf meine Frage, ob du mich hören oder überhaupt merken würdest, dass jemand bei dir ist, antwortete er ausweichend. »Mit Sicherheit können wir das nicht wissen«, sagte er, »aber alles deutet darauf hin, dass ein Patient im Koma nichts um sich herum wahrnimmt.«

»Vera«, sagte ich, dann verschlug es mir die Stimme.

Mir wurde schwer ums Herz bei dem Gedanken, du könntest dort sein, in diesem Körper unter den Laken verborgen; du könntest versuchen, mir von dieser anderen Seite des Lebens etwas zu sagen. Ich nahm deine Hand und drückte sie fest.

Es hatte geregnet, draußen warfen die ersten Laternen ihren Schein auf die nasse Straße.

Eine Krankenschwester klopfte und betrat das Zimmer, ohne eine Antwort abzuwarten. Sie war klein mit breiten Hüften, ich schätzte sie auf Mitte dreißig. Ihr Gesicht hatte die Drallheit einer reifen Frucht.

»Sie haben seit Stunden nichts gegessen. Warum gehen Sie nicht in die Cafeteria? Der Dame wird nichts passieren«, sagte sie, während sie etwas auf ein Notizbrett schrieb.

Als ich nicht antwortete, unterbrach sie ihre Arbeit und sah zu mir. Sie machte einen Schritt zurück und rückte sich den Dutt zurecht. Ihre Wangen wurden rot. Mir war klar, dass ich sie verunsicherte.

»Es ist gut, wenn Sie mit ihr sprechen und ihr Gesellschaft leisten. Ich bin sicher, dass sie Sie hören kann.«

Ich hätte sie gern noch etwas gefragt, aber ihr hochrotes Gesicht hielt mich davon ab.

»Ich heiße Lucy, wenn Sie etwas brauchen, drücken Sie einfach den Knopf hier.«

Nachdem sie gegangen war, setzte ich mich in den Sessel neben deinem Bett und schlief ein.

In regelmäßigen Abständen kamen Krankenschwestern herein, um deine Werte zu kontrollieren, und jedes Mal schreckte ich hoch. Als ich mitten in der Nacht wieder einmal brüsk aus dem Schlaf gerissen wurde, bereute ich plötzlich, so wenig über dich zu wissen. Über deine Herkunft, deine Familie, dein Leben. Du hattest einen Mann und einen Sohn gehabt, Manuel Pérez und Julián, aber du erwähntest sie nie. Ich wusste nur, dass dein Sohn mit dreißig Jahren an einer Lungenkrankheit gestorben war. Trotz unserer Nähe war auch ich dem Geheimnis unterworfen, mit dem du dich umgabst, um dich vor der Welt zu schützen.

Mich wunderte, dass sich auf die Nachricht deines Unfalls in den Zeitungen kein Angehöriger meldete. Und waren die Besucher, die kamen – Schriftsteller, Dichter, Geistesgrößen – auch ganz offensichtlich schmerzlich berührt, schien keiner dich besonders gut zu kennen. Die einzige Person, mit der ich mich in Kontakt setzte, war dein Freund Horacio Infante, der Dichter. Ich hatte seine Adresse nicht, aber Gracia brachte sie in Erfahrung. Aus unseren Gesprächen hatte ich herausgehört, auch wenn du es nicht ausdrücklich gesagt hast, dass Infante dir viel bedeutete. Seine Stimme am Telefon klang bewegt. Aber es kam mir seltsam vor, dass er dich nicht im Krankenhaus besuchte. Ich rief ihn ein weiteres Mal an, erreichte ihn jedoch nicht. Also hinterließ ich meine Mobilnummer auf dem Anrufbeantworter, sollte er sich nach dir erkundigen wollen. Später las ich in der Zeitung, dass er ein paar Tage nach deinem Unfall nach Paris zurückgeflogen war, wo er wohnte.

Als die Dunkelheit langsam dem ersten blauen Schimmer des Morgengrauens wich, stellte ich mir vor, wie in der Hülle deines Körpers dein Herz pochte und dass du dieses Herz warst. Auch wenn du mich nicht hören konntest, bewohntest du diesen Raum. In seinen Wänden lebtest du in anderer Form fort.

Benommen von der durchwachten Nacht, ließ ich das Auto am Krankenhaus stehen und ging den Fluss entlang zurück nach Hause. Das Morgenlicht stieg in den Bergen auf, erhob sich blendend hell über den verschneiten Gipfeln und blinkte in den Fensterscheiben auf.

Als ich in unsere Straße gelangte, sah ich unter einer Decke den Obdachlosen auf einem unförmigen Sack an einer Hauswand schlafen. Seit einem guten Jahr strich er in unserer Gegend herum, wir hatten uns an ihn gewöhnt, an seinen Geruch, an das Klappern der leeren Dosen, die an Schnüren um seine Schulter hingen und aneinanderschlugen, wenn er sich vorwärts bewegte. Er war groß, hatte einen kleinen Vogelkopf, und hinter seinem heruntergekommenen Äußeren konnte man den stattlichen Mann erahnen, der er einmal gewesen war. Er hatte uns nie um Essen oder Geld angebettelt, ob seine Würde es ihm verbot oder weil er in einer anderen Welt lebte, war schwer zu sagen.

Zu Hause zog ich mich aus, duschte und schmiegte mich an Gracia. Die Wärme ihrer Haut belebte meine Sinne, aber sie schlief und reagierte nicht auf meine Annäherungsversuche.

Zwei Stunden später wachte ich mit schmerzendem Körper auf. Gracia kam aus dem Bad, in ein Handtuch gewickelt. Sie ging zum Fenster und zog die Vorhänge zurück. Ich sah dein Haus, das überwucherte Ziegeldach. Mir fiel ein, dass Arthur und Charly furchtbar hungrig sein mussten. Gleich nach dem Aufstehen würde ich hinübergehen und sie füttern.

»Guten Morgen«, sagte Gracia mit ihrer rauen Stimme.

Ihre Augen waren gerötet, als habe sie wenig geschlafen oder geweint, und ihr Kinn bebte auf eine rührende Art.

Ihr stets gebräunter Teint hob sich von dem weißen Handtuch ab. Sie setzte sich im Schneidersitz in die Mitte des Betts und fasste ihr feuchtes langes Haar im Nacken zusammen. Gracia besaß ein unerschütterliches Selbstvertrauen. Wir haben nie explizit darüber gesprochen, aber ich wusste, dass so etwas für dich keine Tugend darstellte. Du hast mir immer gesagt, das einzig Gute an einem Künstler seien seine Brüche, seine Ungewissheiten, seine Fragen und seine Irrungen, der ständige Zweifel an dem tieferen Sinn der Dinge. Durch diese Ritzen könnten Dinge hervorgehen, die es vorher nicht gegeben habe.

Aber Gracia hegte keinerlei künstlerische Ambitionen, und die Sicherheit, die sie in allen Lebensbereichen ausstrahlte, hatten ihr zu Karriere und Erfolg verholfen. Sie hatte Ingenieurwesen studiert, war dann aber mit zweiundzwanzig Jahren zum Fernsehen gegangen. Inzwischen, vierzehn Jahre später, präsentierte sie mit schwungvollem Temperament die Nachrichten im beliebtesten Fernsehsender des Landes und wurde täglich von Millionen Chilenen gesehen.

»Ich habe dich nicht nach Hause kommen hören. Wie geht es Vera?«, fragte sie mit besorgter Miene.

»Sie haben sie in ein künstliches Koma versetzt. In ihrem Alter ist die Möglichkeit groß, dass sie daraus nicht mehr aufwacht.«

Gracia schlug jäh die Augen zu, wie um einen schmerzlichen Anblick zu vertreiben. Dann schüttelte sie den Kopf, Wassertropfen spritzten auf, vom Licht erfasst. Sie strich ihr Haar wieder zurück und sah zu der Wand mit der von ihr gerahmten Skizze meines Museumsprojekts. Eine Zeichnung, die mich jeden Morgen daran erinnerte, dass ich einmal, in noch nicht allzu ferner Vergangenheit, einen wichtigen Preis gewonnen hatte und dass die Hoffnung noch bestand, die Idee einmal umgesetzt zu sehen.

»Das ist ja furchtbar.« Sie schlang die Arme um sich selbst.

Es war mir immer schwergefallen, Gracias Gedanken oder Gefühle zu erahnen.

Als ich sie kennenlernte, sehnte ich mich danach, durch unsere Liebe das Gefühl der Entfremdung zu überwinden, das mich begleitet hatte, seit ich ein Junge war. Du hast mir gezeigt, Vera, wie kindisch diese Illusion war. Du hast mir gezeigt, dass jeder eine eigene Welt in sich trägt, mit ihren Konstrukten und Landschaften, die niemand anderem zugänglich ist. Gracia mochte dich nie besonders. Du spürtest es. Sie gab dir mit Schuld an meinem »Faulenzertum«, wie sie die lange Warterei bis zum Beginn des Museumsbaus nannte. Es war schon über ein Jahr vergangen, und die Behörden waren sich immer noch nicht einig. Immer gab es jemanden, der das Projekt vorantrieb, und einen anderen mit größerem Einfluss, der es bremste. Machtstreitigkeiten, technische Überprüfungen, andere Prioritäten. Ich hing unterdessen in der Luft. Jeden Tag stand ich auf und überlegte mir irgendeine andere Verbesserung, ein neues Material, eine betontere Schräge, einen breiteren Flur, und es verging kein Tag, an dem ich nicht am Computer saß und irgendetwas hinzufügte oder löschte. Du warst während dieser Zeit an meiner Seite, Vera. In deiner Gegenwart ängstigten mich die ereignislos verstreichenden Tage nicht. Ich war eingenommen von unseren Gesprächen, unseren Spaziergängen, entdeckte nach und nach das Universum, in dem du dich bewegtest.

»Es ist schrecklich. Ich …« Gracia verstummte.

»Was?«

»Nein, nichts. Das Leben nimmt nur manchmal so plötzlich eine grausame Wendung.«

Ich hatte das Gefühl, Gracia meinte noch etwas anderes, das sich auf sie selbst bezog, oder auf uns beide. Ich wollte sie fragen, aber sie war schon aufgestanden und verschwand in den Tiefen ihres begehbaren Kleiderschranks. Ich sagte mir, dass die Dinge, die wirklich zählten, zu gnadenlos und verstörend waren, um ausgesprochen zu werden. Zu niederschmetternd. Ich zog die Decke über mich und schlief wieder ein.

Um zehn ging ich in die Küche und machte mir einen Kaffee. Ein paar Minuten später trat ich durch das kleine Tor, das ich am Ende unseres Gartens angebracht hatte, um beide Gärten zu verbinden. Der Winter hatte uns einen lichterfüllten Tag geschenkt, den du nicht sehen konntest. Glitzernde Staubpartikel tanzten über den Pflanzen. Arthur und Charly tauchten zwischen den Büschen auf. Arthur sah mich mit seiner gewohnten Bedächtigkeit schicksalsergeben an und setzte sich auf den Kiesweg, während Charly sich an meine Beine drückte und mit dem Schwanz durch die Luft schlug.

Seit dem Beginn unserer Freundschaft hattest du darauf bestanden, dass ich in deinem Haus nach Belieben ein und aus gehen solle. Du hattest mir einen Schlüssel für die Haustür gegeben und die Küchentür immer offen gelassen. Gegenseitiges Vertrauen hatte uns von Anfang an verbunden. Du hast mir sogar die Kombination deines Safes gegeben.

»Solltest du ihn einmal öffnen müssen, Daniel, nimm alles heraus, was du darin findest, und wirf es in den Müll. Es ist nichts von Wert dabei, Sentimentalitäten einer alten Frau. Die Papiere verbrennst du. Ich will nicht, dass die Hyänen nach meinem Tod in meinem Leben herumschnüffeln. Verstanden?«

Ich begriff nicht, warum du mir diese so persönliche Aufgabe antrugst. Zum ersten Mal hatte ich an deine Familie gedacht, an die Personen, die einmal an deiner Seite gewesen und aus irgendeinem Grund verschwunden waren. Eines Tages würdest auch du gehen, und dieser Tag war vielleicht nicht so fern. Der Umgang mit dir hatte mich verändert, was nach außen hin – außer für Gracia – nicht sichtbar, gerade deshalb jedoch umso tiefer und bedeutungsvoller war. Du hattest etwas in mich gelegt und mich gebeten, es zu hüten. Seitdem hatte ich es in mir getragen, und jetzt hatte ich Angst, es könnte sich nach und nach in Luft auflösen.

Ich betrat den Hausflur, mein Blick fiel auf die getrocknete Blutlache. Ein Moment des Chaos, in der Zeit erstarrt. Die Stille wurde nur von dem unterirdischen Brummen der Heizung durchbrochen. Ich blickte zur Treppe, dann stieg ich die Stufen hinauf und stellte mir vor, wie dein Rücken, deine Knie, dein Kopf auf jede einzelne von ihnen aufschlug. Als ich ganz oben angelangt war, sah ich hinab. Die Schatten der Bäume fielen durch das Fenster im Hausflur und huschten über die Wände wie Fische. Ich ging weiter zu deinem Schlafzimmer, blieb aber in der offenen Tür stehen. Das Bett war ungemacht. Der Sturz musste sich morgens zugetragen haben, vielleicht kurz bevor ich dich gefunden hatte. Ich ging zur Treppe zurück. Ich wollte deine Schritte nachvollziehen, die Umstände des Unfalls aufklären. Der Arzt war nicht der Meinung, du habest das Bewusstsein verloren; die Kratzer an deinen Armen deuteten darauf hin, dass du versuchtest, dich an der Wand festzuhalten, während du fielst.

Mehrmals wanderte ich das kurze Stück auf und ab, dann ging ich wieder hinunter. Die Treppe war zwar ausgetreten, aber solide. Das Geländer war fest in die Wand eingelassen und hatte eine benutzerfreundliche Form. Die Stufen waren für einen sicheren Schritt konzipiert, dreißig Zentimeter breit und achtzehn hoch. Der funktionale Aspekt hatte bei dem Entwurf dieser schlichten Treppe fraglos überwogen. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass dein Sturz vielleicht kein Unfall gewesen sein mochte. Du warst eine kräftige Frau im Vollbesitz deiner geistigen und körperlichen Kräfte. Deine Bewegungen waren geschmeidig und sicher. Bei unseren Spaziergängen gabst du das Tempo vor. Manchmal machtest du dich sogar lustig über mich: »Nun komm schon, alter Dandy, leg mal einen Zahn zu«, hast du oft gesagt und mich überholt. Ich versuchte, mich an die Position deines auf dem Boden liegenden Körpers zu erinnern, den Winkel deiner Arme und Beine, deine nackte Scham, doch das Bild war zu brutal, etwas in mir verscheuchte es gleich wieder. Ich fütterte die Hunde im Garten, dann ging ich wieder ins Haus und legte mich an der Stelle auf den Boden, wo ich dich gefunden hatte. Woran hattest du gedacht in den Sekunden, bevor du das Bewusstsein verlorst?

Mein Blick fiel auf eine Deckenmalerei, die mir nie zuvor aufgefallen war. Die filigranen Figuren vor hellblauem Hintergrund ähnelten denen, die aus den Höhen der Grand Central Station in New York über die Passagiere wachen. Ich dachte daran, wie wichtig das Universum und die Sterne für dich waren, ein allgegenwärtiges Thema in deinem Werk. Diese Zeichnung an der Decke war wahrscheinlich das Letzte, was du gesehen hast.

Ein kalter Luftzug strich über meinen Rücken, Arme und Beine. Ich erinnerte mich, dass die Küchentür weit offen gestanden hatte, und was ein paar Minuten zuvor nur eine vage Ahnung gewesen war, wurde plötzlich zur Gewissheit: Du warst nicht einfach gefallen, etwas oder jemand hatte deinen Sturz verursacht.

Ich suchte im Internet die Nummer der Kriminalpolizei heraus und rief dort an. Ich erklärte einer Frau mit müder Stimme den Vorfall und hätte am liebsten gleich wieder aufgelegt. Ich wusste, was sie dachte, was alle denken würden, denen ich von meinem Verdacht erzählen würde: Du warst eine ältere Frau, die gestolpert und die Treppe heruntergefallen ist. Fraglos erlitten jeden Tag Hunderte oder Tausende alter Menschen überall auf der Welt schwere Unfälle, und niemandem kann es in den Sinn, dass etwas anderes als ihr Alter daran schuld sein könnte. Ich hatte keine Beweise. Niemand konnte jetzt noch deine Vitalität oder Trittfestigkeit bezeugen. Als ich mit meinen Ausführungen fertig war, erklärte mir die Frau, ich müsse mir einen medizinischen Bericht ausstellen lassen, der meine Vermutungen bestätigte, und damit zur Staatsanwaltschaft gehen, die dann eine polizeiliche Untersuchung anordnen würde.

4

[Emilia]

Nackte Bäume und graue Straßen.

Das war mein erster Eindruck von Santiago.

Ich kam zwei Monate vor Vera Sigalls Sturz in Chile an. Ich hatte vor, Material für meine Doktorarbeit zu sammeln, die ich ihrem Werk widmete. Und obwohl ich wusste, dass es schwierig sein würde, hoffte ich insgeheim doch, sie kennenzulernen.

Meine Mutter war zwar hier geboren, aber meine einzigen Erinnerungen an Chile waren das Meer und ihr aus den Wellen tauchender Kopf. Meine Großeltern waren verunglückt, als ich vier Jahre alt war, danach hatte meine Mutter den Kontakt zum Rest der Familie verloren, die vermutlich noch in La Serena lebte.

Durch die Vermittlung meines Vaters war ich an eine kleine Wohnung gekommen, die einem Chilenen gehörte, mit dem er in Grenoble studiert hatte und der damit einverstanden war, die Miete an mein knappes Budget anzupassen. Meine Wohnung, wenn man sie überhaupt als solche bezeichnen konnte, befand sich auf dem Dach eines neunstöckigen Gebäudes gegenüber des Bustamante Parks, ein paar Straßen von der Calle Jofré entfernt. Ein Zimmer, eine Küche und ein Bad, um von einem zum anderen zu gelangen, musste man über die Terrasse gehen. Das Zimmer war klein und hatte eine verblichene Blümchentapete. Auf dem Bett lag eine bunte Häkeldecke. In einer Ecke stand ein verschlissener blauer Samtsessel und am Fenster ein Schreibtisch, auf den man einen Spiegel mit Zinnrahmen gestellt hatte. Ein paar leere Regale boten Platz für meine mitgebrachten Bücher. Die Küche war noch kleiner, aber sie war mit allem Nötigen ausgestattet. An der Wand hing eine tickende Uhr.

Nachdem ich meinen Koffer ausgepackt hatte, fühlte ich wieder die Beklemmung in mir aufsteigen. Ich hatte eine Mission zu erfüllen, eine Arbeit, der ich nachgehen musste, aber ich wusste, dass Jérôme und ich den wahren Grund für meine Reise nicht angesprochen hatten. Dass ich ihn nicht einmal vor mir selbst zuzugeben wagte.

Wir kannten uns seit unserer Kindheit. Wir waren zusammen in die Schule gegangen und mit Ausnahme der Zeit, die wir »den Unfall« nannten, immer zusammen gewesen. Wir hatten zusammen Hausaufgaben gemacht, gespielt, gelesen. Sein Vater arbeitete bei Caterpillar, montierte riesige Bulldozer, wofür Jérôme sich nie begeistern konnte. Bei uns zu Hause fühlte er sich in seinem Element. Als er sich für Astronomie zu interessieren begann, nahmen meine Eltern ihn unter ihre Fittiche. Mit vierundzwanzig Jahren war er bereits die rechte Hand meines Vaters am Schmidt-Teleskop.

Unsere kindlichen Bande überdauerten die Zeit, wir wurden ein Paar, wenn auch ein etwas sonderbares Paar, denn wir hatten uns nie berührt. Ein paar Wochen vor meiner Abreise nach Chile hatte Jérôme bei einem Abendessen in einem Restaurant in der Altstadt von Grenoble vorgeschlagen, wir sollten bei meiner Rückkehr heiraten.

»Aber Jérôme, wir können doch nicht …«

»Es ist mir egal«, unterbrach er mich.

»Aber mir nicht.«

Ich wusste selbst nicht, worauf ich mich bezog. Ob auf die Überzeugung, dass ein normaler Mensch wie Jérôme nicht leben konnte, ohne einen anderen Menschen zu berühren, seine Liebe durch eine Umarmung zu besiegeln, oder auf die unaussprechliche Möglichkeit, irgendwo könnte es vielleicht jemanden geben, der mich aus meiner Erstarrung riss. Jérôme hatte auch kein besonderes Interesse an den körperlichen Aspekten der Liebe, aber bei ihm war es nicht bewusst, steckte keine Phobie dahinter. Er ging so in der Beobachtung der Himmelskörper auf, dass für Irdisches kein Raum blieb. Jérôme und ich waren unser Leben lang wie zwei einsame Planeten durchs All gekreist.

An diesem ersten Nachmittag stellte ich einen Küchenstuhl nach draußen und las in einer Ecke der großen Terrasse. Die Wintersonne schien auf die Fenster. Tauben spazierten mit gewölbter Brust über die Dächer und umgarnten sich. Auf einer benachbarten Terrasse flatterte die chilenische Flagge wie eine Flamme vor dem grauen Himmel.

Der Tag neigte sich dem Ende zu, es wurde kühl. Ich ging in mein Zimmer und schrieb Jérôme von meiner Reise, der Wohnung, dem Blick, den ich über die Stadt hatte. Erst indem ich sie aufschrieb, wurden die Ereignisse seit meiner Abreise greifbar und wirklich.

In dieser Nacht schlief ich kaum. Am nächsten Tag würde ich zum ersten Mal in die Bibliothek Bombal gehen, der Vera Sigall ihre Manuskripte, Briefe und Aufzeichnungen anvertraut hatte. Es war Horacio Infante gewesen, ein in Paris lebender bekannter chilenischer Dichter, der den Kontakt zur Bibliothek hergestellt und für mich die Erlaubnis erwirkt hatte, dort zu arbeiten. Ich konnte es kaum abwarten, dieses noch völlig unbekannte Material durchzusehen. Ich war mir sicher, es würde mir neue Einblicke in Vera Sigalls Werk eröffnen. Und nicht nur das.

Hier, am Ende der Welt, getrennt von Jérôme, wurde mir klar, wie viele Dinge es gab, von denen ich nichts wusste; das Leben lag so unendlich weit und verwirrend vor mir.

5

[Daniel]

Nachdem der Arzt mir widerwillig einen Bericht ausgehändigt hatte, der die Möglichkeit einräumte, dein Sturz könnte kein Unfall gewesen sein, präsentierte ich den Fall der Staatsanwaltschaft. Ein paar Tage später erhielt ich einen Anruf von der Kriminalpolizei, man werde nachmittags zu deinem Haus kommen.

Ich vertrieb mir das Warten, indem ich ein wenig in deinem Garten umherschlenderte. Mein Blick fiel auf dein Studio. Sein Entwurf war Anlass für unsere erste und einzige Meinungsverschiedenheit gewesen. Ich hatte vorgeschlagen, ihm große Fenster zu geben, um Grün und Licht hereinzulassen, aber du wolltest kleine Luken, die deine Privatsphäre schützen, einen abgeschiedenen, zeitlosen Ort schaffen sollten. Ich erinnere mich noch an meine Skizzen und die lobenden Worte, die du für den gläsernen Raum hattest, den ich für dich entworfen hatte. Aber du warst dir sicher, du wolltest einen schwarzen Kasten, dem deine Figuren nicht entfliehen konnten. Wie fasziniert warst du von Zumthors Kapelle, die ich dir auf Fotos zeigte, deren einzige Lichtquelle eine tränenförmige Öffnung über der Struktur aus verbrannten Baumstämmen ist.

»So etwas möchte ich!«, riefst du. Und gemeinsam entwarfen wir ein Studio, auf halbem Weg zwischen deinem schwarzen und meinem gläsernen Kasten.

Ich durchquerte den Garten und betrat es. Hier befand sich ein Leben in der Schwebe. Die gelben Narzissen in der Vase waren verwelkt, aber auf der Chaiselongue lag noch aufgeschlagen, die Seiten nach unten, Katherine Mansfields Tagebuch mit einem Vorwort von Virginia Woolf, in dem du gelesen hattest. Mein Blick fiel auf ein Regal mit dem einzigen Foto von dir, das du im Haus hattest, abgesehen von dem mit deinem Vater. Ich hatte mich immer gewundert, dass du ausgerechnet dieses ausgesucht hast. Du stehst darauf mit gebeugten Knien, die Arme nach unten gestreckt und die Handflächen nach vorne weisend, als die begnadete Twist-Tänzerin, die du einmal gewesen sein musst. Du blickst mit einem rätselhaften Lächeln in die Kamera, als hättest du ein Geheimnis und fordertest den Fotografen heraus, es zu lüften. Dein Begleiter mustert dich mit dem ernsten Blick und der angespannten Unbeholfenheit eines Menschen, der nicht nur seine Erwartungen, sondern auch seine Möglichkeiten übertroffen sieht. Dann beugte ich mich über die andere Abbildung, die stets auf deinem Tisch stand. Die Schwarzweißfotografie eines Mannes mit einem dunklen Bart, der in die Betrachtung der Schreibversuche eines etwa fünfjährigen Mädchens vertieft ist. Das war 1923, und dieses Mädchen warst du. Zu diesem Foto hast du einmal gesagt:

»Mein Vater hatte die fixe Idee, ich müsse so früh wie möglich lesen und schreiben lernen. Für ihn war Bildung das Einzige, was man uns nicht nehmen konnte.«

Ein paar Tage nachdem der Fotograf Alter Kacyzne euch so abgelichtet hat, fielen sie in das Dorf Tscheschelnyk ein.

»Mein Vater blies die Kerzen aus, zog die Vorhänge zu, und reglos verharrten wir, während die Männer schreiend durch die Gassen rannten, mit Stöcken und Gewehrläufen gegen die Türen hämmerten, Fenster einschlugen, die Leute hinauszerrten, Häuser plünderten.«

Du erzähltest mir von Dania, deiner Nachbarin. Ihrem leeren Blick. Deine Mutter schlang die Arme um dich und hielt dir die Augen zu, als vier Männer ihr vor ihrer Haustür die Kleider vom Leib rissen. Es war das erste Mal, dass du mir gegenüber das Grauen erwähntest.

»Schreib darüber«, sagte ich. Du sahst mich verächtlich an, als wolltest du sagen: Du hast ja keine Ahnung. Es war dein Raum des Schweigens, und ich habe nie wieder versucht, in ihn einzudringen.

Das Foto war so herausragend, dass ich mehr über den Mann erfahren wollte, der es gemacht hatte. Ich fand heraus, dass es sich um einen bedeutenden Fotografen handelte. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte der in Litauen geborene Schriftsteller und Fotograf Alter Kacyzne damit begonnen, Leben und Bräuche des jüdischen Volkes zu dokumentieren. In seiner Wahlheimat Polen reiste er in die entlegensten Dörfer und bildete die jüdische Kultur ab. Viele Jahre nachdem jenes Foto von deinem Vater und dir entstanden war, flüchtete Kacyzne vor der deutschen Wehrmacht aus Polen, doch als er 1941 nach Ternopil gelangte, hatten die Nazis die Stadt schon besetzt, und er wurde von ukrainischen Kollaborateuren zu Tode geprügelt. Seine wunderschöne Frau Khana, die ihn auf seinen fotografischen Streifzügen begleitet hatte, starb im Konzentrationslager Belzec. Seine in Polen gebliebene Tochter konnte ihre jüdische Herkunft verbergen und überlebte.

Ich verließ dein Studio mit einem noch stärkeren Gefühl der Schwere und nahm mir vor, nicht aufzugeben, bevor ich nicht herausgefunden hatte, was am Morgen deines Sturzes geschehen war. Ich machte mir einen Kaffee und setzte mich an den Küchentisch, in Gedanken bei Gracia. Ich sah sie vor mir, ihr großer Mund zu einem ironischen Lächeln verzogen, das einer klaren Vorstellung von der Welt und dem Leben zu entspringen schien. Ich dachte auch an die Party zu unserem siebten Hochzeitstag, die sie organisiert hatte. Und obwohl ich wusste, wie viel Mühe Gracia sich gegeben hatte und wie wichtig es für sie war, würden wir sie absagen müssen. Ich fühlte mich den Anforderungen eines Festes nicht gewappnet.

Die Klingel schreckte mich aus meinen Gedanken. Vor der Tür stand ein hagerer kleiner Mann.

»Gestatten, Inspektor Segundo Álvarez«, stellte er sich vor.

Er hatte ein längliches Gesicht, und seine Augen waren so dunkel, dass Iris und Pupille ineinander übergingen.

»Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich ein wenig umsehe?«

Er trug Jeans und einen blauen Parka, war frisch rasiert und sein schütteres Haar war sorgfältig nach hinten gekämmt. Die dunklen Ringe unter seinen Augen sprachen allerdings von einem Leben, das weder geregelt noch immer leicht zu sein schien. Ich zeigte ihm die Stelle im Eingangszimmer, wo ich dich gefunden hatte, und den inzwischen getrockneten Blutfleck. Ich erwähnte die Küchentür, die an jenem Morgen offen gestanden hatte. Dann gingen wir nach oben. Auf der Treppe klingelte mein Telefon. Ich wollte es ignorieren, aber der Inspektor sah mich erwartungsvoll an, also nahm ich das Handy aus der Tasche, warf einen Blick auf den Bildschirm und lehnte den Anruf ab.

»Wollen Sie nicht annehmen?«

»Es war eine unbekannte Nummer«, log ich.

Ich teilte ihm meine Beobachtungen hinsichtlich der Beschaffenheit der Stufen und des Geländers mit, doch sein Blick glitt rasch über alles hinweg, als wäre es von keinem besonderen Interesse. Ich hatte den Eindruck, er kam seiner Pflicht nach, war im Grunde jedoch überzeugt, dass es sich bei der Sache um reine Zeitverschwendung handelte. Als wir wieder unten waren, wandte er sich an mich.

»Herr Estévez, nicht wahr?«

»Richtig«, antwortete ich beflissen.

»In welcher Beziehung stehen Sie zu der Dame?«

»Ich bin ihr Nachbar.«

»Und wie sind Sie hereingekommen?«

»Ich habe einen Schlüssel. Sie hat ihn mir vor Jahren gegeben.«

»Warum haben Sie uns nicht sofort verständigt?«

»Weil ich anfangs glaubte, es handle sich um einen Unfall.«

»Und was hat Sie dazu gebracht, Ihre Meinung zu ändern?«

Ich erklärte ihm wieder, wie ich Stufen und Geländer einschätzte, wie agil und körperlich fit du trotz deines Alters warst. Ich führte ihn in die Küche, und wir setzten uns an den Tisch neben dem Fenster. Ich wollte nicht im Wohnzimmer mit ihm reden, umgeben von deinen Büchern und persönlichen Dingen. Ich bot ihm einen Kaffee an, den er ablehnte. Er untersuchte die Tür. Erneut wies ich darauf hin, die Tatsache, sie sperrangelweit offen vorgefunden zu haben, sei ein eindeutiger Beweis, dass etwas Ungewöhnliches vorgefallen sein müsse. Er fragte mich, wer außer dir im Haus gelebt habe, erkundigte sich nach den Namen und Adressen von Verwandten, Freunden, Bekannten, mit denen du möglicherweise in Zwist gestanden habest. Und da ich von diesen Dingen herzlich wenig wusste, wurden meine Antworten, die anfangs so sicher gewesen waren, stammelnd und vage. Er fragte mich, ob mir Anzeichen von Gewalt aufgefallen seien, als ich dich auf dem Boden gefunden habe, ob du Wertgegenstände im Haus gehabt hättest und ob etwas fehle. Ich antwortete, dass einige deiner Sachen wertvoll seien, vor allem ein großes Gemälde, das Giorgio de Chirico von dir gemacht hatte. Er bat mich, es ihm zu zeigen, und machte mit seinem Handy ein Foto davon. Auch von deiner Skulptur von Negret und anderen Bildern, zu denen ich ihn führte. Er sagte, er würde Beamte schicken, um Fingerabdrücke zu nehmen. Mein Telefon klingelte wieder. Ich wusste, wer es war, und lehnte den Anruf ab, ohne hinzusehen.

Er fragte mich, wie wir uns kennengelernt hätten, wie oft wir uns sähen, welcher Arbeit ich nachgehe und mit wem ich zusammenlebe. Ich erzählte ihm, dass ich die Tage vor deinem Sturz eine Reise in den Norden unternommen habe, zu einem Ort namens Los Peumos. Er fragte mich, wann ich dort angekommen sei und zu welchem Zweck. Ich erklärte, man habe mich als Architekt mit dem Entwurf für ein Hotelprojekt beauftragt. Eine weitere Lüge. Ich würde einem Unbekannten nicht den wahren Grund für meine Reise nennen. Es war kühl, trotzdem war mir der Schweiß ausgebrochen, was Inspektor Álvarez vermutlich nicht entging. Abschließend fragte er mich, wann ich dich zuletzt gesehen habe. Vor meiner Abreise, log ich wieder. Er erachtete den Besuch für beendet.

»Sie sollten während Frau Sigalls Abwesenheit nicht weiter in ihrem Haus ein und aus gehen. Es gibt keinerlei Hinweise, dass sie damit einverstanden wäre. Hat sonst noch jemand einen Hausschlüssel?«

»María. Sie kommt einmal in der Woche, um sauberzumachen.«

Er fragte mich nach ihrem vollständigen Namen und ihren Kontaktdaten. Ich gab ihm ihre Handynummer.

»Wann kommt sie immer?«

»Dienstags. Letzten Dienstag habe ich sie angerufen und ihr gesagt, sie solle nicht kommen. Aber nächste Woche wird sie hier sein.«

Nach diesem kleinen Verhör ging Inspektor Álvarez noch einmal in die Küche und schob den Riegel vor die Tür. Er bat mich um meinen Schlüssel und steckte ihn in einen Klarsichtbeutel, den er verschloss. Er neigte den Kopf und bedeutete mir mit einer Handbewegung, das Haus zu verlassen.

Ungeachtet seiner Anweisungen betrat ich das Haus nachmittags erneut. Für alle Fälle hatte ich einen Nachschlüssel anfertigen lassen, den ich in meiner Schreibtischschublade aufbewahrte. Ich ging jeden Winkel deines Hauses durch, um zu prüfen, ob irgendein Gegenstand fehlte oder an einem anderen Platz war. Behutsam inspizierte ich deinen Kleiderschrank, wo sich, zwischen den Schuhen, der Safe befand. Alles schien unberührt. Ein Leben, das den Atem anhielt, bis du wiederkommen würdest. Dein mir so vertrautes Durcheinander. Ich weiß noch, wie du schelmisch Einstein zitiert hast, um dich zu verteidigen. Etwas in dem Tenor, wenn ein unordentlicher Schreibtisch einen unordentlichen Kopf repräsentiere, was sage dann ein leerer Schreibtisch über den Menschen aus, der ihn benütze? Wenn jemand dein Haus betreten hatte, dann offenbar nicht mit der Absicht, etwas zu stehlen. Aber warum dann? Und wer?

6

[Emilia]

Mein Tutor an der Universität hatte mir zu einem Stipendium verholfen, aber das reichte gerade für die Ausgaben. Und so kaufte ich mir von dem bisschen Geld, das ich noch übrig hatte, ein Fahrrad und bot dem Gemüseladen des Viertels an, Auslieferungen zu übernehmen. Don José, der Besitzer, fand die Idee prima. Er war der Sohn spanischer Immigranten, die 1939 auf der Winnipeg nach Chile gekommen waren. Obwohl er nie in Spanien gelebt hatte, sprach er Spanisch mit dem Akzent seiner Eltern. Er hatte einen Schnurrbart, trug eine Baskenmütze, und seine Hosenträger spannten sich über einen stattlichen Bauch. Über drei Stufen ging es hinunter zum Gemüseladen, vorbei an einer schwarzen Katze, die dort meistens döste. Vormittags lieferte ich aus, dann fuhr ich auf dem Fahrrad in die Bibliothek Bombal in der Calle Condell.

Am ersten Tag öffnete mir eine zierliche kleine Frau die Tür. Trotz ihres weißen Haars und des Stocks, auf den sie sich stützte, wirkte sie noch nicht sehr alt. Sie führte mich in einen Raum, der fast gänzlich von einem großen Mahagonischreibtisch ausgefüllt war. Vor dem Fenster hingen lange Samtvorhänge, die kaum Licht hereinließen. Es schien, als sei die Zeit hier stehengeblieben, die Farben und Formen verschmolzen zu einer dichten Materie.

Die Bibliothek war in den fünfziger Jahren von einer reichen Erbin gegründet worden. Ihre Sammlung bestand zum großen Teil aus Texten lateinamerikanischer Erzählerinnen und Dichterinnen, verfügte aber auch über eine Reihe Gedichte und Briefe anonymer Frauen angelsächsischer Herkunft aus dem 19. Jahrhundert.

»Mein Name ist Rosa Espinoza. Wie kann ich Ihnen helfen?«, sagte die alte Dame, als wir zu beiden Seiten des mit Büchern überladenen Schreibtischs saßen.

Ich wunderte mich über ihren Namen. Stachelige Rose. Entweder hatten ihre Eltern ihr absichtlich den blumigen Vornamen gegeben – angesichts des Nachnamens fast ein wenig grausam –, oder sie hatten nicht gemerkt, was sie taten.

Frau Espinoza stellte mir zunächst eine Reihe Fragen: Anschrift, Alter, Studium, die Namen meiner Tutoren in Frankreich. Dinge dieser Art. Sie tippte die Antworten langsam und ernst in ihren veralteten Computer und musterte mich immer wieder durch ihre Brille, als hätte ich eine Bombe in meinem Rucksack versteckt.

»Und was führt Sie hierher?«, fragte sie schließlich.

Sie nahm ihre Brille ab, hielt sie zusammengeklappt wie eine Waffe auf mich gerichtet und verschränkte die Arme auf dem Tisch. Ich begriff nicht ganz, was sie von mir erwartete. Horacio Infante hatte mir versichert, ich müsse nur in der Bibliothek vorsprechen und könne sogleich zu arbeiten anfangen.

»Das wissen Sie nicht?«

Die alte Dame schüttelte den Kopf. Ihre Perlenohrringe warfen kleine Schimmer auf ihre Schultern. Die hellen Farben ihrer Kleidung wirkten wie auf ihr weißes Haar abgestimmt. Ich schwieg. Ich wollte nicht von dem wahren Grund sprechen, der mich hierhergebracht hatte. Solange nur ich von ihm wusste, waren die Möglichkeiten unendlich. Ihn zu benennen hätte dagegen bedeutet, ihn einzugrenzen, zu beschränken. Deshalb hatte ich mir ein Projekt ausgedacht, das mir als Vorwand dienen sollte: Ich wolle die Papiere klassifizieren, die Vera Sigall der Bibliothek zwei Jahre zuvor überlassen hatte und die laut den Nachforschungen von Monsieur Roche bislang unangetastet geblieben waren.

»Vielleicht hätten Sie gern eine Tasse Tee, bevor Sie es mir erklären?«

Ihre von feinen Fältchen umkränzten Augen funkelten.

»Sehr gern«, sagte ich, und sie verschwand.

Durch einen Spalt des dicken Vorhangs machte ich die nackten Äste eines Baumes aus, der sich filigran gegen den grauen Himmel abhob.

Eine Welt aus Bäumen ohne Sterne, murmelte ich. Es waren die letzten Worte von Javier, der Hauptfigur in Vera Sigalls erstem Roman.

Rosa Espinoza kam zurück, hinter ihr trug ein Mann ein Silbertablett mit einer taubenblauen Teekanne und zwei passenden Tassen herein. Der Mann stellte das Tablett auf dem Schreibtisch ab und half Frau Espinoza, den Stock wegzulegen und sich hinzusetzen.

»Danke, Efraín.« Sie lächelte ihm zu. »Efraín ist Gärtner, Chauffeur und Wachmann der Bibliothek«, fügte sie hinzu, ehe er ganz aus dem Zimmer war.

Der Duft des Gewürztees erfüllte den Raum. Frau Espinoza schenkte ihn bedächtig ein.

»Vorsicht, er ist noch ein wenig heiß.« Sie machte eine kurze Pause, dann fuhr sie fort: »Vielleicht können Sie mir jetzt sagen, was Sie bewegt hat, uns aufzusuchen.«

Sie hob den Kopf und rechnete offensichtlich mit einer Antwort, die so überraschend und gleichzeitig erwartbar wäre wie eine aus dem Hut eines Zauberers fliegende Taube.

»Ich möchte …«, fing ich an und hielt inne.

»Ja, ich höre.«

Ihre Stimme war freundlich, aber bestimmt.

Sie lehnte den Kopf gegen die Lehne ihres Stuhls und musterte mich mit nüchternem Blick.

»Ich möchte die Bedeutung der Sterne und Planeten in den Texten von Vera Sigall untersuchen. Ihren Ursprung ergründen. Das wäre die grobe Idee. Ich arbeite schon seit einer Weile daran, bin aber noch nicht sehr weit gekommen.«

Ich weiß nicht, warum ich dieser Frau gegenüber zum ersten Mal erwähnte, was mich hierhergeführt hatte. Was mir die Kraft gegeben hatte, den Atlantik zu überqueren. Ich hatte das Gefühl, dass sich hinter der Bedeutung der Sterne in Vera Sigalls Werk mehr verbarg. Etwas, das über die Handlung, die Figuren und ihre Geschichten hinausging. Sogar über die Worte. Und ich hatte das Gefühl, würde ich dahinterkommen, könnte ich auch etwas über mich selbst herausfinden. Ich senkte den Blick. Meine Hände waren feucht.

»Ich habe auf den ersten Blick gesehen, dass Horacio Infante keine Ahnung hatte und Ihr wahres Vorhaben nicht darin liegt, Vera Sigalls Werk zu katalogisieren. Sie sehen nicht aus wie jemand, der am Katalogisieren interessiert ist.«

Ich konnte niemanden umarmen. Aber in diesem Moment wäre ich gern dazu in der Lage gewesen.

Sie führte mich durch die Bibliothek, ein zweistöckiges Gebäude im englischen Stil. Die erste Etage beherbergte einen großzügigen Lesesaal. In einer Ecke stand eine Vitrine mit einem Schemel von Alfonsina Storni. Frau Espinoza erklärte mir, die Dichterin habe ihn auf ihre langen Spaziergänge durch die Hochebenen mitgenommen und sich in Pausen daraufgesetzt, um nachzudenken.

Die eigentliche Bibliothek bestand aus drei großen Sälen im zweiten Stock. In einem stand ein großer Archivschrank, in dem die Autorinnen alphabetisch erfasst waren. Ich erhaschte einige Namen, als Frau Espinoza eine der Schubladen aufzog: Clarice Lispector, Elena Garro, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik.

Bereits wenig später saß ich im Lesesaal vor einer der Schachteln, die Vera Sigall der Bibliothek übergeben hatte. Überrascht stieß ich auf ein paar mit einem schwarzen Band umschnürte Fotos. Es gibt wenige Aufnahmen von Vera Sigall. Die Zeitungen und Verlage verwenden zumeist dieselbe, auf der sie ihre Schönheit offenbar hinter einem betonten Ernst verbergen wollte. Vorsichtig löste ich den Knoten. Es waren fünf Schwarzweißfotografien. Vier mit mir unbekannten Personen. Die fünfte war oval geschnitten und zeigte Vera mit ihren Eltern Aron und Emma Sigall. Das vollwangige, plumpe Gesicht der Mutter blickt besorgt in die Kamera, als erahne sie die schwierige Zukunft, die das Schicksal für sie bereithielt. Der Vater macht in seinem schlichten Anzug einen arbeitsamen Eindruck und sieht den Betrachter mit ernster Entschlossenheit an. Die etwa siebenjährige Vera wirkt unruhig und rätselhaft.

In einem der wichtigsten Bücher über Vera Sigalls Werk hebt der Autor Benjamin Moser hervor, dass ihre biographischen Angaben zweifelhaft und oft widersprüchlich sind. Niemand weiß mit Sicherheit, wie alt sie war, als ihre Eltern mit ihr aus dem Dorf Tschetschelnyk in der Ukraine vor den Pogromen geflohen sind. Wie er herausfand, sind sie in einem Boot auf dem Dnister bis nach Moldawien gefahren. Doch wann genau sie in Rumänien ankamen und schließlich nach Chile reisten, ist nirgends festgehalten. Ihr Leben lang hat Vera sich mit Geheimnissen umgeben, doch in den wenigen Interviews, die sie gab, verschanzte sie sich immer hinter der gleichen Antwort: »Mein Geheimnis ist, dass ich kein Geheimnis habe.«

Ich erinnere mich noch an meine erste Begegnung mit einem von ihren Texten. Sie verwandelte die Sprache. Die Worte reflektierten und brachen sich gegenseitig wie in einer Spiegelgalerie, durch die man verunsichert stolpert.

Ich legte das Foto auf den Tisch und schloss die Augen, so ergriffen war ich, in Vera Sigalls Welt eingetreten zu sein. Vielleicht hatte ich endlich meinen Platz gefunden, in diesen alten Sälen, in denen der Geist all dieser Künstlerinnen spürbar war. Niemand konnte mich hier erreichen. Niemand würde etwas von mir fordern, was ich nicht geben konnte.

Vor Einbruch der Nacht verließ ich die Bibliothek und radelte nach Hause. Die letzten Sonnenstrahlen fielen wie Pfeile auf die Fenster der gläsernen Hochhäuser. Auf dem Weg nach oben zu meiner Dachwohnung begegnete ich zwei Nachbarn aus dem neunten Stock. Sie stellten sich als Juan und Francisco vor. Juan war groß und dunkelhaarig, stilvoll gekleidet und strahlte eine ruhige Freundlichkeit aus. Francisco war untersetzt und kräftig, hatte struppiges helles Haar und einen lebhaften Blick, und seine zerschlissene Jeans und sein Pullover waren mit Farbe bespritzt.

»Emilia Husson, richtig?«, fragte Juan.

Er streckte mir höflich seine große dunkle Hand entgegen. Ich nickte, ohne sie zu nehmen. Womöglich las er in meinem Blick, dass es sich dabei nicht um Geringschätzung handelte, und so fuhr er fort, ohne weiter darauf einzugehen: »Wie du siehst, haben wir beim Concierge einige Nachforschungen angestellt. Du heißt Emilia und bist gerade aus Paris gekommen.«

»Na ja, eigentlich bin ich aus Grenoble, aber ich nehme an, das tut hier nicht so viel zur Sache.«

Die beiden lächelten sympathisch.

»In der Dachwohnung hat seit über einem Jahr niemand mehr gewohnt. Wir haben uns schon gefragt, wer dort wohl einzieht. Schön, dass du es bist, Emilia«, sagte Juan und zog seine Schlüssel aus der Tasche.

»Hoffentlich bis bald«, ergänzte Francisco, und sie betraten ihre Wohnung.