Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Brasilien, 1925: Der Südamerika-Pionier Percy Fawcett verschwindet auf seiner Suche nach der geheimnisvollen Kristallstadt Manoa spurlos im brasilianischen Regenwald, dem Mato Grosso. Brasilien, 2012: Durch Zufall stößt die Historikerin Dr. Andrea Braun in Manaus auf die Tagebuchaufzeichnungen von Fawcett. Aufzeichnungen, die weit über den Tag seines Verschwindens hinausreichen und eine unglaubliche Geschichte erzählen. Brasilien, 2013: Eine Expedition begibt sich unter Führung des Südamerikaexperten und Abenteurers Lennard Larson auf die Spuren von Fawcett. Immer tiefer dringen Larson und seine Gruppe in das noch weitestgehend unerforschte Gebiet des Mato Grosso vor. Noch ahnt niemand, welche Schrecken und Gefahren das Mato Grosso für sie bereithält, aber tief in den unendlichen Regenwäldern lauert ein uralter Feind auf sie. Und er ist hungrig. Sehr hungrig.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 573

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Martin Bischoff

Sucuriju Gigante

Im Reich der Schlange

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Manaus:

Kapitel 1

Kapitel2

Mato Grosso:

Kapitel3

Kapitel4

Kapitel5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel9

Kapitel10

Manoa:

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Sucuriju Gigante:

Kapitel 14

Kapitel15

Epilog

Danksagung

Literatur

Impressum

Karten zum Amazonasgebiet und zum Rio Xingú

Karten zu Brasilien und zum Gebiet des Mato Grosso

Prolog

Mato Grosso, August 1925

Er warf den Kopf unruhig von einer Seite auf die andere. An seinem inneren Auge flimmerten die Bilder ihrer Expedition vorüber. Dead Horse Camp, der Dschungel, der Fluss, das fürchterliche Gewächs, Farne, überall Farne, Feuer, ein See, riesige Kristalle, die Höhle.

Und dann das Mädchen. Hoch oben auf der Empore. Und ihr Blick. Abgrundtiefer Hass stand in ihren eiskalten Augen. In seinem Kopf wurden ihre Augen immer größer. Sie bewegten, nein, flogen auf ihn zu. Jetzt konnte er in diesen Augen lodernde Flammen erkennen. Ein Feuer, das ihn gleich erreichen und bei lebendigem Leib verbrennen würde. Jetzt! Jetzt waren sie da.

Mit einem Stöhnen riss er die Augen auf und sog gierig die dumpfe Luft in seine Lungen. Einmal, zweimal musste er tief durchatmen, um die Bilder des Traums zu verjagen. Er schmeckte Blut in seinem Mund. Schweiß rann von seiner Stirn.

Aber wo war er? Absolute Finsternis umgab ihn. Nichts als Dunkelheit. Er starrte fieberhaft in die Schwärze. Sein Adamsapfel hüpfte nervös auf und ab.

Und dann kam die Erinnerung.

Wie ein Orkan brach sie über ihn herein und durchflutete sein Gehirn mit brachialer Gewalt.

Nur mit Mühe konnte er einen Schrei unterdrücken.

Und dann der Schmerz.

Der Schmerz überwältigte ihn, noch bevor er über sich, aber ganz in der Nähe, ein bösartiges Zischen vernahm. Ein weiterer stummer Schrei blieb ihm in der Kehle stecken.

Manaus, November 2012

Seit anderthalb Jahren lebte Dr. Andrea Braun nun schon in Manaus, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonien.

Andrea war Historikerin und hatte sich auf die Geschichte Südamerikas spezialisiert. Mithilfe des Goethe-Instituts hatte sie einen Lehrauftrag an der hiesigen Universität erhalten. Es war der 14. November 2012 und wie jeden Mittwochvormittag schlenderte sie durch die riesige Markthalle von Manaus direkt am Hafen. Das imposante Gebäude war den Pariser »Les Halles« nachempfunden und tatsächlich hatte Gustave Eiffel die Baupläne für das Eisengerüst der Halle beigesteuert. Heute nahm Andrea die architektonischen Finessen ihrer Umgebung jedoch nicht richtig wahr. Ihre Gedanken waren ganz woanders.

Die schillernde Metropole am Rio Negro war für Andrea der ideale Ort für einen Neuanfang gewesen. Zwar hatte sie eine ganze Weile gebraucht, um sich an die drückende Schwüle zu gewöhnen, die wie in einer riesigen Käseglocke über der Stadt lastete, aber inzwischen ging es. Vor allem im Hafen, wo eine leichte Brise vom Rio Negro her für etwas Abkühlung sorgte. Sie war jetzt fünfundvierzig Jahre alt und seit gut einem Jahr geschieden. Sie hatte ihren Mann, sein Getue und – das musste sie sich zähneknirschend eingestehen – seinen Erfolg nicht mehr ertragen. Da sie sich wegen ihrer akademischen Karriere bewusst gegen Kinder entschieden hatten, war die Scheidung eine reine Formsache gewesen.

Kennengelernt hatten sie sich während ihrer Zeit als Doktoranden. Genau wie sie hatte er an der historischen Fakultät der Ruhr-Universität-Bochum promoviert. Nach Erlangung des Doktortitels waren ihre akademischen Laufbahnen dann immer weiter auseinandergedriftet.

Zwar schrieb Andrea Veröffentlichung um Veröffentlichung, aber bei der Vergabe der raren Professuren wurde sie geflissentlich übergangen. Ganz anders verhielt es sich bei ihrem Mann. Schon seine erste Bewerbung auf einen Lehrstuhl war von Erfolg gekrönt. Aus der Juniorprofessur wurde wenig später eine vollwertige Professorenstelle. Und nur vier Jahre später wurde er zum Dekan der Fakultät ernannt. Die ganze Zeit über fristete Andrea ihr Dasein als wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Privat war aus Liebe längst Routine geworden und dann kam ihr dreiundvierzigster Geburtstag. Andrea saß allein in ihrer Villa in Bochum-Stiepel, trank ein Glas Wein und schaute in ihren Garten hinaus. Ihr Mann war auf einer Historikertagung in London und hatte ihr lediglich per SMS gratuliert.So viel zum Thema Liebe, war ihr bitterer Gedanke gewesen. An jenem Tag waren ihr zwei Dinge klar geworden: Zum einen, dass sie in ihrer Ehe nur noch eine unliebsame Funktion erfüllte. Die Funktion des schmückenden Beiwerks eines erfolgreichen Geschichtsprofessors. Und zum anderen, dass sie in Deutschland nie eine Professur erhalten würde. Sie wusste nur zu gut, dass sie mit Mitte vierzig in Deutschland die eherne Altersgrenze für eine Erstberufung an einen Lehrstuhl schon fast überschritten hatte. Nein, ihre wissenschaftliche Karriere war beendet, bevor sie überhaupt begonnen hatte.Schluss, aus, Feierabend. Gehen Sie nicht über Los, kassieren sie keine zweihundert Euro,dachte sie desillusioniert, nachdem sie endlich aufgehört hatte zu heulen und leicht beschwipst im Bett lag.

Knapp zwei Wochen später hatte sie die Ausschreibung des Goethe-Instituts über die Stelle in Manaus gelesen. Noch am selben Abend teilte sie ihrem Mann mit, dass sie die Scheidung wolle und er sich ihren weitgehenden Verzicht auf ehelichen Zugewinn erkaufen könne, indem er ihr die Stelle besorgte.

Dass er auf diese Eröffnung richtiggehend erleichtert reagierte, hatte Andrea innerlich zum Kochen gebracht. In seiner widerlich gönnerhaften Art hatte er ihr dann mitgeteilt, dass er mit den »Kollegen« im Goethe-Institut mal sprechen würde. Ein Telefonat später wurde ihr die Stelle angeboten. Sie hasste ihn dafür. Aber natürlich nahm sie an.

Über all dies dachte Andrea nach, als sie die Markthalle verließ und sich ihr ein freier Blick auf das eigentliche Zentrum von Manaus eröffnete, auf den Hafen.

Andrea hielt kurz inne und atmete tief durch. Ja, das war Manaus. Dieser eigentümliche Geruch, der vom Hafen herüberschwappte, fast greifbar intensiv und doch so schwer zu beschreiben. Sie roch Obst, Fisch, Diesel und Motorenöl, den Regenwald mit seiner üppigen Vegetation. Für sie war dieses Konglomerat der Geruch von Abenteuer.

Langsam schlenderte sie vor sich hin summend weiter. Ihre trüben Gedanken waren, zumindest vorläufig, verflogen. Sie liebte das bunte, geschäftige Treiben, das sich vor ihr auftat.

Die Stadt verdankte ihren Aufschwung dem Kautschukboom zwischen 1870 und 1910. Und auch wenn Kautschuk heute natürlich keine große Rolle mehr spielte, war der Haften nach wie vor einer der wichtigsten Umschlagplätze für Waren aus Brasilien. Zudem war er der Ausgangspunkt für die meisten touristischen Touren ins Amazonasbecken. Ein Grund hierfür war sicherlich, dass der Rio Negro nur elf Kilometer unterhalb der Stadt im großen Strom des Amazonas mündete. Und natürlich war der Hafen auch der Startpunkt fast aller größeren Expeditionen entlang des Amazonas und seiner schier unendlichen Regenwälder.

Heute zog es Andrea nicht in die edlen Läden und Boutiquen der Zona Sol. Nach Shoppen war ihr beileibe nicht zumute. Sie wollte, oder besser gesagt, sie musste sich ablenken, auf andere Gedanken kommen. Und das ging am besten in den verwinkelten Nebenstraßen von Manaus, wo die Einheimischen in kleinen Läden und an den allgegenwärtigen Straßenständen einen ganz eigenen Kosmos an Waren feilboten.

Wobei der Begriff »Einheimische« für die Bewohner von Manaus irgendwie nicht zutraf. Auch wenn der rasante Aufstieg der Stadt erst Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Kautschuk kam, war sie bereits 1669 gegründet worden und von jeher ein Schmelztiegel für die unterschiedlichsten ethnischen Gruppen gewesen. Der eigentümliche Reiz Manaus‘ hatte sie über die Jahrhunderte hinweg magisch angezogen: Europäische Eroberer, gefolgt von Wissenschaftlern und Forschern, gefolgt von Abenteurern und Goldsuchern, gefolgt von Kaufleuten. Nachfahren der Inkas, ehemalige Sklaven, Einwanderer aus der Karibik, noch mehr Forscher, Kautschukbarone, Kaffee-, Kakao-, Bananen- und Ölexperten, sie alle waren in Manaus heimisch geworden. Und irgendwann natürlich auch die Kriminellen und Ausgestoßenen der europäischen und amerikanischen Gesellschaft. Sie alle suchten und suchen in Manaus ihr Glück.

Und in der Tat sah Andrea sich auch als eine dieser Ausgestoßenen – verraten und ausgestoßen vom deutschen Wissenschaftssystem, betrogen um die ihr zustehende wissenschaftliche Reputation. Dass ihre Stelle mit weit mehr Vergünstigungen ausgestattet war, als jede normale Professur in Deutschland, ließ sie dabei nicht gelten.

Natürlich gehörte Andrea ethnisch betrachtet zur Gruppe der Weißen, die gut ein Drittel der 1,8 Millionen Einwohner der Stadt ausmachten. Die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe stellten die wahren Kinder des Schmelztiegels, die Caboclos, die Mischlinge, mit circa sechzig Prozent. Wenn man in Manaus von Einheimischen sprach, meinte man in erster Linie die Caboclos.

Andrea schob sich gerade an einer langen Reihe von Straßenständen vorbei, das sich überschlagende, laute Anpreisen und Gekobere der Händler ignorierend, als sie auf der anderen Straßenseite ein heruntergekommenes Schild entdeckte, welches auf einen Antiquitäten- und Kolonialwarenladen aufmerksam machen sollte. Eigentlich waren genau dies die Läden, in denen sie gerne stöberte. Nur dass dieser hier einen wirklich verwahrlosten Eindruck machte. Durch die verdreckten Scheiben konnte sie in der Auslage Macheten, Landkarten und altertümliche Feldstecher ausmachen.Expeditionsbedarf,erkannte sie. Allerdings sahen die Sachen aus, als hätten sie auch schon vor hundert Jahren in der Auslage gelegen.

Nach kurzem Zögern entschied Andrea, es trotzdem einmal zu probieren. Die Messingklinke knirschte hörbar, als Andrea sie herunterdrückte und den Laden betrat. Ein Schwall abgestandener Luft schlug ihr entgegen. Staubflocken begannen, durch die Luft zu tanzen, und trudelten langsam wieder zu Boden, als sie die Tür hinter sich schloss. In dem Laden stand die Luft. Typisch für Manaus, aber alles andere als angenehm. Der sich langsam drehende Deckenventilator war mehr Zierde, als dass er die nach kaltem Rauch und Schweiß stinkende Luft zur Zirkulation brachte.

»Boa tarde, moça«, begrüßte sie ein fetter Caboclo hinter dem Verkaufstresen. Das verschwitzte, schmuddelige Hemd des Kerls war Andrea ebenso wenig entgangen wie sein unverhohlen lüsterner Blick. Beides störte sie nicht weiter.

»Olá«, nickte sie in seine Richtung.

»Precisas de ajuda, moça?« Kam es vom Tresen. Dass er sie jetzt schon zum zweiten Mal »moça«, junge Frau,nannte, gehörte zu den Verkaufsritualen in solchen Geschäften, wie Andrea wusste. Heute war ihr nicht nach diesem Balztanz. Also machte sie ihm freundlich, aber bestimmt klar, dass sie ebenso wenig ein junges Mädchen wäre, wie er ein schlanker Jüngling und nein, er könne ihr nicht helfen, da sie sich erst mal umsehen wollte.

»Sim, Sim«, beeilte der Kerl sich, leicht unterwürfig zu beschwichtigen und fügte dann »tudo puro, tudo barato« hinzu, während er ausladend auf seine Waren deutete.

Natürlich,musste Andrea schmunzeln,alles echt, alles billig, ja, ja.

Als sie sich dem ersten der drei schmalen Gänge zuwandte, die sich durch die bis zur Decke vollgepackten Regale schlängelten, wusste sie, dass der Kerl ihr auf den Hintern stierte. Auch das störte sie heute ausnahmsweise nicht. Im Gegenteil.

Die Regale enthielten Gebrauchsgegenstände. Mehr oder weniger brauchbar. Mehr oder weniger echt. Mehr oder weniger preiswert. Alle dreckig und von einer Staubschicht bedeckt und alle für Andrea absolut uninteressant. An einer Fliegenfalle, die unter der Decke hing, klebten unzählige Moskitos.Ausverkauft, alle Plätze besetzt,ekelte sie sich.

Am Ende des Ganges entdeckte sie einen großen Spiegel. Die Goldlackierung des pseudo-barocken Rahmens war großflächig abgeblättert und Teile des Spiegels waren mit Rostflecken gesprenkelt oder bereits blind geworden. Dennoch konnte sie sich in dem Spiegel komplett betrachten.

Gar nicht so schlecht, moça,dachte sie.

Trotz ihrer fünfundvierzig Jahre hatte sie nach wie vor eine schlanke Figur mit den richtigen Kurven am Hintern. Der enganliegende Rock betonte zudem ihre Beine. Die Blicke des Kerls hinter dem Tresen waren für Andrea ein Indikator dafür, dass ihr Hintern immer noch knackig war. Gleiches galt für ihre Brüste: Fest wie vor zwanzig Jahren, nicht zu groß, aber auf gar keinen Fall klein, füllten sie ihre Bluse aus. Wenn sie in ihren Uni-Veranstaltungen die oberen beiden Knöpfe offen ließ, wurden ihrer männlichen Studenten in den ersten Reihen immer noch nervös.

Vielleicht,überlegte sie,hat mein Busen die Form behalten, weil noch nie ein Kind daran gestillt worden ist. Tja, alles hat seine Vor- und Nachteile,philosophierte sie. Dann betrachtete sie ihr Gesicht.

Ihre Lippen waren voll und sinnlich. Ein echter Kussmund hatte ihr Ex immer gesagt. Eines seiner wenigen ernstgemeinten Komplimente.Ihre Nase war aristokratisch gerade und eher schmal. Ihre braunen Mandelaugen ließen sie irgendwie verletzlich wirken und weckten bei den Männern den Beschützerinstinkt. Ein Umstand, den sie sich außerhalb ihrer akademischen Karriere immer zunutze gemacht hatte. Vielleicht war es aber gerade das, was den Beschützerinstinkt der Männer ansprach, was sie zugleich als zu schwach für eine Professur erscheinen ließ.

Tja, alles hat seine Vor- und Nachteile,fuhr sie mit ihrer Betrachtung fort.

Ihr dunkelblondes Haar – Gott sei Dank war noch kein einziges graues dabei – trug sie in einer modischen Kurzhaarfrisur, was ihre Augen und ihren vollen Mund zusätzlich zur Geltung brachte. Zum Glück. In Manaus hatte man als Frau, insbesondere als Weiße, frisurentechnisch wenige Optionen. Bei Temperaturen, die zu jeder Jahreszeit tagsüber auf über dreißig Grad klettern und nachts nie unter dreiundzwanzig Grad fielen, und einer Luftfeuchtigkeit zwischen achtzig und fünfundneunzig Prozent war man als Frau dazu verdammt, eine Kurzhaarfrisur oder einen Pferdeschwanz zu tragen. Wem das nicht stand, hatte Pech gehabt. Eine offene Langhaarfrisur endete unweigerlich in einer an Nacken, Hals und Wangen klebenden, verschwitzten Katastrophe.

Andreas kurzes Haar stand ihr perfekt. Und auch wenn sich um Augen und Mund einige Falten eingegraben hatten, ging sie locker für Mitte bis Ende dreißig durch.Für Mitte dreißig und sexy, richtig sexy,stellte sie befriedigt fest.

Nach diesem kleinen Höhenflug schob sich wieder die dunkle Wolke in ihre Gedanken, die sie schon den ganzen Tag über zu verdrängen suchte. Am Morgen hatte ihr Ex sie angerufen und ihr angetrunken verkündet, dass er wieder heiraten wolle. Seine Assistentin. Fünfundzwanzig Jahre alt.

Die Frage, ob sie sich denn gar nicht für ihn freuen würde, hatte den Vogel dabei abgeschossen.

Natürlich freue ich mich, dass du jetzt eine Fünfundzwanzigjährige vögelst, du widerlicher Bock, grollte es noch immer in ihr. Das Telefonat hatte sie wütend gemacht. Und noch mehr hatte sie die Erkenntnis aus der Fassung gebracht, dass das Telefonat sie wütend gemacht hatte. Ihr Ex war doch ein abgeschlossenes Kapitel!Was interessierten mich seine Sexeskapaden in Deutschland? Kein bisschen, aber auch nicht das Geringste,stellte sie für sich mit Nachdruck fest.

Dennoch hatte sie sich gerade im Spiegel fortwährend mit einer Fünfundzwanzigjährigen verglichen. Wobei ihr natürlich von vorneherein klar war, dass sie den Vergleich unmöglich bestehen konnte, egal, wie gut sie sich gehalten hatte. Sie schüttelte unmerklich den Kopf über sich selbst, atmete einmal tief durch und wischte den dünnen Schweißfilm, der sich in dem stickigen Laden sofort auf ihrer Stirn gebildet hatte, beiläufig mit dem Handrücken weg.

»Espelho bonito, comprar espelho«, wurde sie von dem Dicken aus ihrer Selbstbetrachtung und ihren trüben Gedanken gerissen.

»Não, obrigado«, schüttelte sie den Kopf und nahm ihren Streifzug durch den Laden wieder auf. Eine Viertelstunde später war Andrea alle Gänge entlanggebummelt und wollte den Laden gerade enttäuscht verlassen, als sie am unteren Ende eines Regals einen mit Wasserflecken übersäten alten Pappkarton erblickte.Was mag da wohl drin sein,fragte sie sich.

Kurz entschlossen zog sie den Karton vor und schlug die Pappdeckel zur Seite. Dokumente, Briefe, Zeichnungen füllten den Karton bis fast zum Rand. Alte Dokumente. Andrea wäre eine schlechte Historikerin, wenn nicht schlagartig ihr Interesse erwacht wäre. Sie nahm einen Schwung der losen Blätter heraus und betrachtete sie eingehend.

Zeitgenössisch sicherlich interessant, aber nichts von wirklicher Bedeutung, lautete schließlich ihr nüchternes Urteil. Sie hatte den Karton zu gut zwei Dritteln geleert und die Blätter ordentlich auf dem Boden gestapelt, als sie auf eine stark verdreckte und schon etwas verwitterte Kladde stieß. Vorsichtig hob sie das Büchlein aus dem Karton. Der verwaschenen Schrift auf dem Einband konnte sie lediglich entnehmen, dass es sich um ein Tagebuch handelte. Der Name des Autors war weitestgehend unter rostbraunen Flecken verschwunden.Ob es sich hierbei wohl um Blut handelt?,schoss es ihr kurz durch den Kopf. Aber natürlich konnten die Flecken auch von irgendeinem Pflanzensaft oder was auch immer stammen.

Vorsichtig schlug sie das Buch auf und überflog den ersten Eintrag, blätterte um und erstarrte. Ungläubig verharrten ihre Augen auf der Signatur des Eintrags. Der Text war auf den 20. April 1925 datiert. Das passte! Es passte sogar genau. Dann wanderten ihre Augen wieder zu der Unterschrift des Tagebucheintrags. Wieder und wieder las sie die Signatur. Atemlos, fassungslos.

Hastig blätterte sie weiter, den Blick immer auf Datum und Unterschrift gerichtet. Schließlich ließ sie das Tagebuch wie in Zeitlupe auf ihren Schoß sinken und schüttelte wie benommen den Kopf. Sie runzelte die Stirn. Das konnte doch nicht wahr sein. Was sie hier in den Händen hielt, war nicht mehr und nicht weniger als eine wissenschaftliche Sensation. Und, war ihr sofort klar geworden, das Katapult für meine wissenschaftliche Karriere.

Sie blätterte das Tagebuch nochmals durch. Ganz vorsichtig, fast ehrfürchtig. Diesmal fokussierte sie sich allein auf die Datumsangaben. Nur mühsam konnte sie einen Jubelschrei unterdrücken. Sie musste sich beruhigen. Nachdem sie das Buch vorsichtig geschlossen hatte, wühlte sie noch einen Moment ziellos in den anderen Papieren herum, die in dem Karton gelegen hatten.Nur nicht auffallen,hämmerte ein Gedanke in ihrem Kopf.

Um ihre Nervosität nicht zu zeigen, fragte Andrea den schmierigen Verkäufer über die Schulter, woher er den Karton habe.

Keine Ahnung, der Karton hätte schon dort gestanden, als sein verstorbener Vater den Laden noch geleitet habe, war seine lapidare Antwort.

Als Andrea – immer noch über die Schulter – nach dem Preis fragte, nannte er ihr eine astronomische Summe. Astronomisch hoch, wenn man davon ausging, dass in dem Karton wertlose Aufzeichnungen und Papiere waren. Eine lächerlich geringe Summe, wenn man wusste, welcher Schatz sich darin verbarg. Andrea zögerte einen Moment, um nicht durch eine zu schnelle Reaktion das Misstrauen des Kerls zu wecken, ehe sie zustimmte und bat, ihr den Karton an ihre Privatadresse zu liefern. Sie hatte kurz überlegt, ihre Universitätsadresse anzugeben, dies aber schnell verworfen, weil auch das seinen Argwohn hätte erregen können.

Eilfertig, in der Überzeugung, das Geschäft seines Lebens gemacht zu haben, stimmte der feiste Verkäufer zu. Andrea zahlte die vereinbarte Summe und verließ, verfolgt von den schleimigen Komplimenten des Kerls, den Laden so schnell sie konnte.

Draußen bahnte sie sich fast wie in Trance ihren Weg durch die Straßenstände. Die Motorengeräusche der vielen kleinen Motorräder und Vespas, die durch die engen Gassen kurvten, drangen wie durch Watte gedämpft an ihre Ohren. Endlich hatte sie die nächste Straßenecke erreicht. Ihr Herz schlug ihr immer noch bis zum Hals, als sie sich hinter der Ecke kurz, ihre Handtasche fest an sich pressend, an eine Hauswand lehnte.

Das Tagebuch hatte sie natürlich direkt mitgenommen und in ihrer Handtasche verstaut.Wahnsinn.Sie konnte ihr Glück noch gar nicht fassen.

Manaus

Kapitel1

Manaus, sechs Monate später.

Die von Dezember bis Mai dauernde Regenzeit ging in schnellen Schritten ihrem Ende entgegen. Durch die letzten dicken Regentropfen sah Lennard die verschwommen wirkende Leuchtreklame des Maracuja City Ressorts vor sich. Vor gut einem Monat hatte die National Geographic Society bei ihm angefragt, ob er bereit sei, ein Expeditionsteam tief in die Regenwälder des Amazonasbeckens zu führen. Keine weiteren Details. Normalerweise hätte er sofort abgelehnt. Nicht aber bei der National Geographic Society. Die Gesellschaft war auch nach über 125 Jahren immer noch eine der ersten Adressen für weltweite Expeditionen. Hier ging es nicht um touristischen Firlefanz, sondern mit Sicherheit um eine große Sache, die im Erfolgsfall das entsprechende mediale Echo finden würde. Kurzum, er hatte sofort zugesagt und auch eine entsprechende Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet. Aber selbst daraufhin hatte sich die Society weiter bedeckt gehalten und ihm lediglich mitgeteilt, dass er sich heute um 19:00 Uhr im Maracuja City Ressort einfinden sollte. Dort würde er dann alles Weitere erfahren.

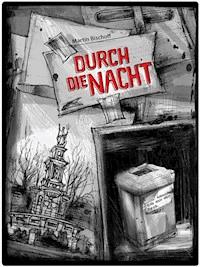

Er ließ den Blick noch einmal hangabwärts durch den Regen über die Stadt gleiten und sah die Lichter vom Teatro Amazonas. Das Opernhaus von 1896 war das Wahrzeichen von Manaus. Hätte er nicht den Termin mit der Society gehabt, wäre auch er heute einer der fast siebenhundert Premierengäste einer Adaption vonDurch die Nachtgewesen.Ein andermal dann eben,ging es ihm durch den Kopf. Er beschleunigte seine Schritte, um endlich aus dem Regen zu kommen. Um fünf vor sieben stand er vor dem schweren Mahagoni-Portal des pittoresken Hotels.

Unter dem kleinen Vordach schüttelte der eins neunzig große Hüne seine breiten Schultern, damit die Regentropfen von seinem Poncho abperlten und schlug seinen Stetson an seiner Trekkinghose aus. Er fuhr sich einmal kurz mit der Hand durch das raspelkurze braune Haar und setzte den Hut wieder auf. Mit seinen vierzig Jahren verkörperte Lennard Larson den Prototypen des zeitlosen Abenteurers.

Geboren im nordnorwegischen Tromsø als Sohn eines norwegischen Biologen und einer deutschen Ärztin, hatte er von klein auf seine Eltern auf Expeditionen rund um den Erdball begleitet. Nach seinem Abitur hatte er ein Jahr bei den Iban im malaysischen Regenwald gelebt. Später dann, nach seinem BWL-Studium, hatte er mithilfe seiner Eltern eine Agentur für Abenteuertouren und Expeditionen gegründet. Eine extrem erfolgreiche Geschäftsidee, die es Lennard heute erlaubte, sich auszusuchen, welche Touren er leitete.

Im Foyer angekommen nahm ein freundlicher älterer Hausangestellter seinen Poncho und Hut entgegen und wies wortlos auf eine Tür am anderen Ende des Foyers.

»Danke«, murmelte Lennard und schritt energisch auf die Tür zu. Er klopfte kurz an und öffnete gleichzeitig die Tür. Nicht forsch, aber auch nicht zögerlich. Der Raum war hell erleuchtet und wurde von einem großen Konferenztisch beherrscht, an dem eine scheinbar bunt zusammengewürfelte Gruppe Platz genommen hatte.

»Guten Abend Mr Larson«, begrüßte ihn ein am Kopfende des Tisches stehender älterer Herr. Lennard erkannte den kleinen, drahtigen Amerikaner auf Anhieb. Prof. Herbert Jones, oberster Schirmherr aller Expeditionen der Society.Dann muss es sich ja wirklich um was Großes handeln, wenn sich der Meister persönlich herbemüht,dachte Lennard und nickte dem Mann zu.

»Prof. Jones.«

»Nehmen Sie Platz, Mr Larson, nehmen Sie Platz.«

»Danke.« Lennard lächelte in die Runde und nahm zwischen einer attraktiven Frau, er schätze sie auf Mitte dreißig, und einem schwarzhaarigen Latino Platz. Auf dem Tisch vor ihm entdeckte er eine dünne Mappe.

»Alberto Ruiz«, stellte sich sein Sitznachbar zur Rechten vor und reichte ihm die Hand zu einem kurzen, aber kräftigen Händedruck.

»Und ich bin Dr. Andrea Braun«, kam es von seiner Linken, noch bevor er den Mann genauer betrachten konnte.

»Lennard Larson«, wandte er sich der Stimme zu und schaute in zwei wunderschöne braune Mandelaugen. Ein Lächeln huschte über das Gesicht der Frau, als sie ihm die Hand reichte. Ihre Hand war kühl, trocken und fest. Er hätte der Frau gerne noch etwas länger in die Augen geschaut, aber mit einem Räuspern zog Prof. Jones wieder die Aufmerksamkeit auf sich.

»Nun, da wir jetzt vollständig sind«, begann Jones, »kann ich unsere kleine Versammlung offiziell als eröffnet erklären und darf Sie alle noch mal im Namen der National Geographic Society herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Prof. Herbert Jones und ich bin bei der Society zuständig für alle Aktivitäten mit echtem Expeditionscharakter. Aus Gründen der Sicherheit sind die meisten von Ihnen bisher nur sehr spärlich mit Informationen über die bevorstehende Expedition versorgt worden. Ich bitte dies zu entschuldigen. Die einzigen beiden Personen in ihrer Gruppe, die bis dato über alle Informationen verfügen, sind Dr. Andrea Braun und Prof. Knut Schmidt, die wissenschaftlichen Leiter der Expedition.«

Jones hatte zunächst auf die Frau neben Lennard gedeutet. Dann auf einen kleinen älteren Herren mit grauem Spitzbart und einer Halbglatze, der schräg gegenüber auf der anderen Tischseite saß und grüßend in die Runde nickte.

»Um uns eine langwierige Vorstellungsrunde zu ersparen«, nahm Jones den Faden wieder auf, »liegt Ihnen allen eine Mappe mit den Kurzlebensläufen aller Teilnehmer vor, inklusive der Aufgabe, die sie auf der Expedition ausfüllen werden. Ich schlage vor, Sie nutzen die nächste Viertelstunde, um die Mappe durchzusehen, während Mr Cameron und ich die Präsentation der Expedition und des Expeditionsziels vorbereiten.«

Bei den Worten von Jones war am unteren Ende des Tisches ein schlaksiger Mann mit langen Haaren und einer John-Lennon-Brille aufgestanden.

»Mr Cameron ist ein Mitarbeiter der Society, der Sie auf der Expedition begleiten wird. Er ist verantwortlich für die Foto- und Filmdokumentation sowie die Pressearbeit während, vor und nach der Expedition«, erklärte Jones mit Nachdruck. Mr Cameron stand etwas linkisch an seinem Platz, ganz so, als warte er auf weitere Anweisungen von Jones.

»Kommen Sie Mr Cameron. Lassen Sie uns das Kartenmaterial und die Expeditionsdokumente holen«, erlöste Prof. Jones den Mann schließlich. Lennard schätze Mr Cameron ebenfalls auf Mitte dreißig. Lennard betrachtete die beiden Männer nachdenklich, als sie den Konferenzraum verließen. Die Bemerkung von Jones, dass Cameron auch nach der Expedition für die Pressearbeit zuständig war, hatte ihn stutzig gemacht. Ein solcher Maulkorb für die Teilnehmer im Nachgang einer Expedition war unüblich, beziehungsweise nur dann üblich, wenn es um die Sicherung von Schürf- und Förderrechten von Bodenschätzen aller Art ging.Na ja, wir werden es ja gleich erfahren,beendete Lennard sein Grübeln und schlug die vor ihm liegende Mappe auf.

Auf der ersten Seite war am rechten Rand ein Passfoto seiner hübschen Nachbarin zu sehen. Daneben stand ihr Lebenslauf. Lennard begann zu lesen und speicherte die wichtigsten Informationen über die einzelnen Teilnehmer in seinem Gedächtnis an.

Gut zehn Minuten später, Jones und Cameron waren längst mit einem Karton mit weiteren Mappen zurückgekommenen und bauten gerade ein Laptop und einen Beamer auf, schloss Lennard seine Mappe und blickte in die Runde.

Als Erstes widmete er sich seiner Sitznachbarin, einer echten Schönheit:

Dr. Andrea Braun, fünfundvierzig Jahre alt, Historikerin mit Schwerpunkt auf der Geschichte Südamerikas, beschäftigt an der hiesigen Universität und dem Goethe-Institut. Aufgabe: Wissenschaftliche Leitung der Expedition zusammen mit Prof. Knut Schmidt.

Für fünfundvierzighätte ich die nie gehalten,gestand sich Lennard anerkennend ein.

Dann kann Dr. Edda Velmer, eine dreiunddreißigjährige Medizinerin mit stämmigen Hüften, langem blondem Haar und einem niedlichen Gesicht. Auf ihrer kleinen Stupsnase trug sie eine Nickelbrille. Die untersetzte Medizinerin fuhr sich gerade nervös mit der Hand durchs Haar. Auf eine eigentümliche Art und Weise war sie attraktiv. Ihre Proportionen passten in der Summe perfekt zueinander. Dr. Velmer war Spezialistin für Tropenkrankheiten und trotz ihres Alters bereits Spezialistin für Unfall- und Notfallmedizin. Sie hatte zwei Jahre lang die Truppen der EU in Afghanistan ärztlich betreut. Ihre Aufgabe war natürlich die der Expeditionsärztin.

Neben Dr. Velmer saß ein junger Bursche, den Lennard anhand der Unterlagen als Olaf Helbig identifizierte. Der neunundzwanzigjährige Archäologe war einer der beiden Assistenten von Prof. Schmidt. Da der Beamer bereits ein Testbild an die Wand warf, überflog Lennard den Lebenslauf von Helbig nur grob. Gleiches galt für das Dossier von Martina Wenger, Schmidts zweiter Assistentin. Er würde später noch genügend Zeit haben, mit den beiden zu sprechen.

Auf der anderen Seite des Tisches ging es dann weiter mit Prof. Knut Schmidt, dem Leiter des Instituts für südamerikanische Kulturen und indigene Völker der Universität Heidelberg. Schmidt war sechsundfünfzig Jahre alt, Archäologe und Ethnologe und ebenfalls mit der wissenschaftlichen Leitung der Expedition betraut. Die Doppelspitze in der Expeditionsleitung bereitete Lennard Sorgen. Zumal in den Akten nicht erwähnt wurde, dass Schmidt und Braun jemals zusammengearbeitet hatten.Hoffentlich führt das nicht zu einem wissenschaftlichen Kompetenzgerangel, befürchtete Lennard. Die Sorge wurde noch dadurch befeuert, dass der korpulente Spitzbartträger sogar zwei Assistenten im Team hatte, während Dr. Braun ganz ohne Unterstützung auskommen musste.Eine mehr als ungewöhnliche Konstellation,stellte Lennard für sich fest.

Seine Augen wanderten weiter und fanden Dr. Brigitte Schneider. Biologin oder besser gesagt eine ausgewiesene Reptilienexpertin. Mit zweiunddreißig Jahren hatte sie bereits vier Amazonasexpeditionen hinter sich. Ähnlich wie Dr. Velmer war sie ein etwas stämmigerer Typ. Ihr lockiges braunes Haar trug sie etwa schulterlang. Ihr ernstes Gesicht hatte harte Züge, die ihr nicht unbedingt schmeichelten.Lachen tät dir auch mal gut, Frau Biologin,schmunzelte Lennard innerlich. Ansonsten konnte Lennard dem Dossier noch entnehmen, dass Dr. Schneider wie alle Teilnehmer außer Prof. Schmidt nicht verheiratet war.Tja, die Society will wohl,so vermutete Lennard,im schlimmsten aller Fälle nur ungern für Hinterbliebene sorgen müssen.

Zu Jack Cameron, dem Presse- und Kameramann der Expedition, konnte Lennard lesen, dass er siebenunddreißig Jahre alt war und eine beeindruckende Liste von Veröffentlichungen und Filmen vorweisen konnte, an denen er beteiligt war.Der Mann scheint sein Handwerk zu verstehen,nickte Lennard anerkennend. Besonders interessant fand er die Tatsache, dass Cameron ein Ex-Army-Soldat war, sich also auch mit Waffen und Sprengstoff auskannte.Hoffentlich wird das nicht wichtig für uns.

Der Kreis schoss sich bei Alberto Ruiz, einem Mitarbeiter der brasilianischen FUNAI-Behörde. Die Aufgabe der FUNAI war es, die Belange der Indios zu schützen. Insbesondere derer, die bisher noch keinen Kontakt mit der sogenannten Zivilisation gehabt hatten. Aus der Teilnahme eines FUNAI-Mitarbeiters schloss Lennard, dass das Ziel der Expedition in einem der immer noch weitestgehend unerforschten oder sogar noch unbetretenen Teile des Regenwaldes lag. Ruiz war zweiundvierzig Jahre alt, schwarzhaarig und schlank. Lennard schätze seine Größe auf etwas über eins achtzig. Der Mann hatte den Rücken durchgedrückt und saß kerzengerade auf seinem Stuhl. Irgendwie strahlte er eine souveräne Zurückhaltung aus, wobei zugleich aber auch etwas Undurchschaubares von ihm ausging.

In seiner eigenen Vita wurde Lennard als erfahrener Expeditionsleiter beschrieben, der unterwegs für alle nicht wissenschaftlichen oder medizinischen Aspekte sowie der Sicherheit der Unternehmung verantwortlich sein würde. Das Wort »Abenteurer« hätte er dabei gerne aus seiner Beschreibung gestrichen. Und war er wirklich ungebunden? Er war verwitwet. Witwer aus eigener Schuld. Lennard schloss kurz die Augen, bis die Bilder wieder verschwanden. Er atmete kurz durch und ließ seinen Blick wieder in die Runde schweifen. Er wusste nur zu gut, dass die Kenntnis der offiziellen Expeditionsteilnehmer nicht mal ein Viertel der Miete ausmachte. Das A und O einer erfolgreichen Expedition war die Planung und vor allem die Begleitmannschaft.

»Und? Zufrieden?«, wurde Lennard aus seinen Gedanken gerissen. Andrea Braun lächelte ihn an.

»Ich weiß nicht. Das Team kann ich so ja nicht richtig beurteilen, aber die Recherchen der Society waren schlampig.«

»Wieso das?«, runzelte sie fragend die Stirn.

»Nun, Ihr Alter kann niemals stimmen«, lächelte Lennard sie an. »Mmh, mehr davon! Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit.«

»Was mich wirklich stört, Dr. Braun …«

»Einfach Andrea bitte!«

»Gerne. Lennard«, er reichte ihr abermals die Hand und fuhr fort: »Was mich wirklich stört, Andrea, ist, dass ich über den Bereich, für den ich verantwortlich zeichnen soll, null Informationen habe. Wie soll ich sagen, ob ich die Verantwortung für eine Expedition übernehme, wenn ich nicht weiß, wohin es gehen soll?«

Andrea warf ihm einen verständnisvollen Blick zu: »Nur noch einen Augenblick, dann erfährst du alles.« Sie deutete auf Prof. Jones, der fragend in die Runde schaute. Der Beamer warf mittlerweile ein großes weißes Rechteck an die Wand.

»So, wenn Sie so weit sind, würden wir jetzt gerne mit der Präsentation beginnen und Ihnen … na, sagen wir mal zur Einstimmung, einen kurzen Film zeigen«, lächelte Jones die Teilnehmer an.

Bis auf Brigitte Schneider hatten alle ihre Mappen geschlossen. Als sie merkte, dass alle Blicke auf ihr ruhten, murmelte sie eine Entschuldigung und schlug hastig die Mappe zu. Eine leichte Röte hatte sich auf ihren Wangen breitgemacht. Prof. Jones nickte Cameron zu, der mit dem Dimmer das Licht im Raum runterdrehte und sich dann wieder auf seinen Platz setzte.

»Na dann, Film ab«, grinste Jones in das Halbdunkel und startete den Film. Nach zwei, drei Sekunden krakeligem Grau erschien das grobkörnige schwarz-weiße Bild eines Mannes in dem Rechteck an der Wand. Lennard erkannte den Mann sofort. Noch ehe der Name eingeblendet wurde: Percy Harrison Fawcett. Dann begann eine Stimme aus dem Off die wackeligen Schwarz-Weiß-Aufnahmen zu kommentieren.

»Percival Harrison Fawcett wurde am 31. August 1867 in der südenglischen Grafschaft Devon, genauer gesagt in dem Städtchen Torquay geboren. Freilich ahnte damals niemand, natürlich auch nicht seine Eltern Myra und Edward B. Fawcett, dass er einmal einer der bedeutendsten Pioniere der Erforschung und Vermessung Südamerikas werden sollte.

Nach seinem Schulabschluss im Jahre 1896 trat Fawcett dem Royal Regiment of Artillery bei, welches ihn zunächst in Trincomalee auf Sri Lanka stationierte. Dort lernte er seine zukünftige Frau Nina kennen. In den folgenden Jahren wurde Fawcett häufig versetzt. Als Stationen seien hier noch Malta und Hongkong genannt. Bedeutend für Fawcett war sein Eintritt in die Dienste des britischen Secret Intelligence Service. Der SIS stationierte ihn in Marokko, wo er das später für ihn so bedeutende Handwerk der Landvermessung von der Pike auf erlernte.

1901 schließlichwurde Fawcett, ausgebildet als militärisch korrekter Landvermessungstechniker, nach Sri Lanka zurückbeordert, wo er alsbald seine Nina heiratete. 1903 wurde ihr Sohn Jack geboren. 1906 folgte ihr zweiter Sohn Brian.«

An die Wand wurde ein Bild von der Familie geworfen.Alle im Sonntagsstaat,vermutete Lennard aufgrund der feinen spätviktorianischen Kleidung. Brian lag im Arm seiner Mutter, Jack hielt die Hand seines Vaters und blickte skeptisch in die Kamera. Weihnachten 1907 stand an einer Ecke des Bildes. Das Bild verschwand, Regenwald erschien und die Stimme aus dem Off kommentierte weiter.

»1906 war auch das Jahr, in dem Fawcetts Leben eine weitere entscheidende Wendung nahm. Zu der damaligen Zeit war das riesige Regenwaldplateau von Mato Grosso in Südamerika einer der Flecken auf der Erde, die noch nicht vollständig vermessen waren.

Zwischen Bolivien und Brasilien herrschte ein heftiger Grenzstreit. Beide Länder vermuteten in der unzugänglichen Region riesige Kautschukbaumvorkommen. Um einen Krieg zu vermeiden, einigten sich die beiden Länder darauf, die Royal Geographic Society als neutralen Vermittler einzuschalten. Die Society sollte eine Expedition durchführen mit dem Ziel, die Region zu vermessen und zu kartieren. Die Ergebnisse sollten den endgültigen – und von beiden Seiten anerkannten – Grenzverlauf festlegen.

Als die Nachricht in London publik wurde, sprach Fawcett persönlich beim Präsidenten der Society, George Taubmann Goldie, vor. Aus heutiger Sicht ist es schwer zu beurteilen, ob Fawcetts Vorsprache allein oder aber auch die Unterstützung namhafter Militärs aus den Reihen der Royal Geographic Society den Ausschlag gab. Wie dem auch sei, Goldie berief ihn wenig später zum Leiter der anstehenden Expedition, obwohl Fawcett über keinerlei Südamerika-Erfahrung verfügte.

In seiner Sammlung von Tage- und Fahrtenbüchern, die sein Sohn Brian 1953 veröffentlichte, beschreibt Fawcett den Moment, als er erfuhr, dass sie Society ihm die Verantwortung für die Expedition übertrug, wie folgt:

Das Geheimnis seiner riesigen, unerforschten Wildgebiete machte die Verlockung von Südamerika unwiderstehlich für mich. Das Schicksal bestimmte, dass ich gehe.

Am 4. Juli 1906 schließlich brach Fawcett mit seinen Begleitern von La Paz, der Hauptstadt Boliviens, in die unerforschte Wildnis auf. Mehr als fünfzehn Monate durchstreifte das Expeditionsteam die schier endlosen Weiten des Regenwaldes, ehe die aufwendigen Vermessungs- und Kartierungsaufgaben ihren Abschluss fanden.

Erst am 17. Oktober des Jahres 1907 erreichten die Männer wieder La Paz. Gerade aufgrund der großen Genauigkeit und Sorgfalt, mit der Fawcett seine Vermessungen beschrieb, akzeptierten beide Nationen die Ergebnisse der Expedition und damit auch den endgültigen Grenzverlauf. Die diplomatische Krise zwischen Brasilien und Bolivien wurde beigelegt und die Expedition als voller Erfolg gefeiert.

Zurück in London stürzten sich Presse und Öffentlichkeit jedoch nicht auf Fawcetts bemerkenswerte Messergebnisse, dafür waren Bolivien und Brasilien viel zu weit vom britischen Inselreich entfernt, sondern auf zwei Randnotizen in seinen Tagebüchern. Zum einen war dies Fawcetts Beschreibung einer Begegnung mit einerSucuriju Gigante,einer Riesenanakonda, die Gegenstand vieler lokaler Indiomythen war und es bis heute ist.«

Der Film zeigte, wie eine große Anakonda einen jungen Mohrenkaiman umschlang und unerbittlich unter Wasser drückte, während ihr Kopf über der Oberfläche blieb. Es folgten Zeichnungen und zeitgenössische Stiche von riesigen Schlangen.Was die Leute für eine Fantasie hatten,ging es Lennard durch den Kopf. Dann konzentrierte er sich wieder auf den Film.

»Zum anderen trafen Fawcetts Gedanken und Kommentare zur sagenumwobenen Stadt Manoa, von Fawcett schlichtZgenannt, wohl die romantische Ader der damaligen Zeit. Lassen Sie uns zunächst aber etwas genauer auf die Sucuriju Gigante eingehen. Über seine Begegnung mit der Riesenschlange schrieb Fawcett in sein Tagebuch:

Der Manager in Yorongas erzählte mir, dass er eine achtzehn Meter lange Anakonda am unteren Amazonas getötet hat. Ich war geneigt, dies zu dieser Zeit als Übertreibung anzusehen, aber später, wie ich erzählen werde, erschossen wir eine noch größere als diese. Wir trieben gemächlich in der trägen Strömung nicht weit unterhalb des Zusammenflusses des Rio Negro beinahe unterhalb des Bogens des Igarite, als ein dreieckiger Kopf auftauchte und mehrere Meter wellenförmigenKörpers. Es war eine riesige Anakonda. Ich sprang nach meinem Gewehr, als die Kreatur begann, ihren Weg auf die Uferbank zu nehmen und schmetterte kaum zielend eine vierundvierziger Bleispitzkugel in ihre Wirbelsäule, drei Meter unterhalb des niederträchtigen Kopfs. Sofort war da ein Schaumgestöber und mehrere schwere Stöße gegen den Bootskiel, die uns durchschüttelten, als wären wir an etwas hängen geblieben. Mit großer Schwierigkeit überredete ich die indianische Mannschaft, landwärts zu wenden. Sie waren so erschrocken, dass das Weiße um ihre aufgerissenen Augen überall zu sehen war und in dem Moment der Schussabgabe hörte ich ihre ängstlichen Stimmen, die mich anbettelten, nicht zu schießen, damit das Monster das Boot nicht zerstört und jeden an Bord umbringt, denn nicht nur attackieren diese Kreaturen Boote, wenn sie verletzt sind, sondern es geht auch große Gefahr von ihren Ehepartnern aus. Wir schritten an Land und näherten uns vorsichtig dem Reptil. Es war regungslos, aber Schauer liefen den Körper hinauf und hinunter wie Windstöße auf einem Bergsee. Soweit es möglich war, die Länge zu messen, lagen vierzehn Meter aus und fünf Meter im Wasser, was eine Gesamtlänge von neunzehn Metern ergibt. Der Körper war nicht dick für solch eine kolossale Länge – nicht mehr als dreißig Zentimeter im Durchmesser, aber sie war wahrscheinlich länger ohne Nahrung. Ich versuchte, ein Stück der Haut abzuschneiden, aber das Biest war noch keinesfalls tot und sein plötzliches Umherwälzen erschreckte uns ziemlich. Ein durchdringender Geruch ging von der Schlange aus, wahrscheinlich ihr Atem, welchem ein betäubender Effekt nachgesagt wird, der zuerst die Beute anzieht und sie später paralysiert. Alles an dieser Schlange war abstoßend. So große Exemplare wie dieses mögen nicht gewöhnlich sein, aber die Spuren im Sumpf erreichen eine Breite von zwei Metern und unterstützen die Aussagen der Indianer und Kautschukernter, dass Anakondas manchmal unglaubliche Dimensionen erreichen, die die durch mich Erschossene zwergenhaft erscheinen lassen.

Die Brazilian Boundary Commission erzählte mir von einer, die am Rio Paraguay getötet wurde, die vierundzwanzig Meter Länge überschritt!

In der breiten Masse regte diese Beschreibung natürlich die Fantasie an. Von den wissenschaftlichen Kollegen der Royal Geographic Society erntete Fawcett hingegen nur Hohn und Spott.«

Der Film zeigte eine Gruppe aufgebrachter Herren, offenbar während eines Vortrags Fawcetts vor der Society, schloss Lennard aus dem Gezeigten. Die Herren, alle in Frack und mit Zylinder, diskutierten aufgeregt, während Fawcett, sichtlich um Fassung bemüht, am Rednerpult stand. Einige der Männer drohten Fawcett sogar erbost mit der Faust. Das Bild machte Platz für eine Fotografie von Fawcett in seiner Uniform und der Sprecher nahm seinen Bericht wieder auf.

»Im Nachhinein erscheint Fawcetts Beschreibung der Sucuriju Gigante, so sie denn nicht zutreffend ist, als fast unerklärlich. Alle Weggefährten Fawcetts beschrieben ihn als militärisch korrekt und als extrem genau und sorgfältig bei seinen Vermessungen, als einen Mann, der nicht den geringsten Hang zur Übertreibung hatte.

Der Spott der Society traf Fawcett im Mark. In einem Brief an seinen Freund Conan Doyle schrieb er:

Nicht nur, dass die sogenannten Experten in ihrer Selbstgerechtigkeit die Existenz von allem, was ihren begrenzten Horizont überschreitet, ausschließen, nein ich werde zudem als übler Aufschneider und Lügner verunglimpft.

Was nun die Stadt Manoa betrifft, so hat Fawcett erstmals durch den Häuptling der Nhambiquara-Indianer von der Legende der geheimnisvollen Stadt gehört. Fawcett kam hierbei zugute, dass sein Auftreten gegenüber den Indios stets höflich, bescheiden und vor allen Dingen von echtem Interesse geprägt war. Dieses Verhältnis stand im krassen Gegensatz zu der Überheblichkeit, mit der Europäer üblicherweise auf die Indios herabschauten. Der Häuptling jedenfalls schloss Fawcett schnell in sein Herz und berichtete bereitwillig von der steinernen oder auch schwarzen Stadt, wie er sie nannte. Die Stadt, so der Häuptling, läge auf einer Ebene im Mato Grosso unweit des Rio Xingu im dichten Regenwald und sei zudem von blauen Bergen umgeben. Dann sprach der Häuptling von Wassergräben, prunkvollen Statuen und gepflasterten Straßen. Die Stadt, behauptete er, würde noch heute von einem wilden Indiostamm, den Suyas, bewacht. Auch sollen dort an nahegelegenen Seen riesige, unbekannte Tiere leben. Nachdem der Häuptling seinen Bericht beendet hatte, kramte er aus einer Ecke der Hütte einen alten Stein hervor, der aus jener Stadt stammen sollte. Auf dem Stein war das Bild eines Mannes eingraviert. Eines Mannes, der eine römische Toga und Sandalen trug.

Fasziniert von der Geschichte suchte Fawcett nach Abschluss der Expedition das umfangreiche Staatsarchiv im Rio de Janeiro auf. Stunde um Stunde verbrachte er im Archiv. Dann, als er schon fast aufgeben wollte, fand er einen offiziellen Bericht der portugiesischen Marine aus dem Jahr 1753. Darin wurde beschrieben, dass Seefahrer 1743 ins Landesinnere aufgebrochen waren, um im Regenwald Gold- und Silberminen zu suchen. Doch sie fanden etwas anderes. Die Ruinen einer großen Stadt. Einer Stadt mit herrlichen Statuen und gepflasterten Straßen. Die Ortsangabe der Portugiesen schließlich verschlug Fawcett den Atem. Die Stadt, so das Dokument, läge in einer Ebene im Mato Grosso, nahe dem Rio Xingu.

Von diesem Moment an war Fawcett überzeugt, dass die Stadt Z tatsächlich existiert hatte oder nach wie vor existierte – in welcher Form auch immer. Fawcetts Neugier war endgültig geweckt. Mehr noch, er war felsenfest davon überzeugt, dass er Manoa finden könnte. Neben seiner Tätigkeit für die Royal Geographic Society sammelte er akribisch alle Hinweise auf die Stadt Z, lauschte Indiolegenden über alte Hochkulturen und blauäugige Indiostämme. In ihm wuchs die Gewissheit, dass die europäisch aussehenden, blauäugigen Indios Nachfahren des uralten Volks der Tapuyas sein mussten, den Begründern einer Hochkultur, älter noch als die der Inkas. Und das Zentrum dieser alten Hochkultur war die legendäre Stadt Manoa.«

In schneller Folge wurden Bilder von Ruinenstädten im Dschungel an die Wand geworfen. Die meisten Bauwerke, erkannte Lennard, stammten von den Inkas. Aber auch einige Pyramiden der Azteken waren dabei. Mittlerweile hatte die Stimme Lennard in ihren Bann geschlagen. Fasziniert hörte er den Ausführungen zu.

»Die Ergebnisse seiner Nachforschungen stellte er im Jahre 1910 der Royal Geographic Society in einer Reihe von Vorträgen vor.

Ich habe ein halbes Dutzend Männer getroffen, die schworen, weiße Indianer mit roten Haaren erblickt zu haben. Solche Kommunikation, wie es sie in einigen Teilen mit den wilden Indianern gegeben hat, bestätigt die Existenz einer solchen Rasse mit blauen Augen. Eine Menge Leute im Inneren haben von ihnen gehört. (...)

Ich habe auf die Erzählungen angespielt, die den Forscher erwarten, sollte er die Flüsse verlassen und von den Gummidistrikten wegkommen in die entlegeneren Wälder. Sie sind nicht übertrieben. Da sind merkwürdige Tiere und bizarre Insekten für die Naturforscher und Gründe jeder Art, die Existenz mysteriöser weißer Indianer nicht als Mythos abzutun. Da sind Gerüchte über Waldpygmäen und alte Ruinen. Überhaupt nichts ist bekannt von dem Land einige hundert Yards jenseits der Flussufer. Da sind Fährten von merkwürdigen Tieren, riesig und unerkannt, im Schlamm der Strände dieser Seen hinter den unbekannten Wäldern des bolivianischen Caupolican. (…)

Ich könnte den Appetit der Romantiker mit mehr kitzeln, aber es ist nicht definitiv genug, um solch einen Ruf vor den ungläubigen Leuten, die zu Hause sitzen und denken, dass sie alles wissen, was es über die Welt zu wissen gibt, aufgrund der Geschichten eines Reisenden rechtfertigen zu können. (…)

Die Tapuyas sind anständig wie die Briten. Sie haben Hände und Füße, die klein und grazil sind. Man findet sie im Osten Brasiliens. Sie sind Flüchtlinge einer älteren und sehr großen Zivilisation. Ihre Gesichtszüge sind von großer Schönheit und sie haben weißes, goldenes und goldbraunes Haar. Ihre Fähigkeit der Goldverarbeitung und des Edelsteinschnitts ist von hohem Grad. Sie trugen Diamanten und Ornamente aus Jade.

Aufgrund des großen Erfolgs seiner ersten Expedition, betraute die Society Fawcett mit der Leitung fünf weiterer Expeditionen in die südamerikanischen Regenwälder. Eine Aufgabe, der Fawcett nicht nur wegen der Stadt Z allzu gerne nachging. Nein, Fawcett war auch dem Zauber des Amazonas erlegen. Er selbst gab zu Protokoll:

(…) langsamer Fluss wie flüssiges Gold im Schein des Sonnenuntergangs. Die bedrohlichen dunkelgrünen Wände des Waldes kamen heran. Unerklärlich – erstaunlich – Ich wusste, dass ich diese Hölle liebte. Ihr teuflischer Griff hatte mich gefangen.

Auf all diesen Reisen hatte Fawcett natürlich auch immer Manoa im Hinterkopf. Und tatsächlich fand er weitere Hinweise – zum Beispiel einen blauäugigen, rothaarigen Indiojungen – für die Existenz der Stadt. Aber schlussendlich führten die Expeditionsrouten ihn nie so tief ins Mato Grosso, wie er es sich gewünscht hätte. Zwar waren nicht alle seine Expeditionen von so großem Erfolg gekrönt wie seine erste, aber dennoch lieferten sie unschätzbare Erkenntnisse für die Nachwelt und auch heute, mehr als hundert Jahre nach Percy Fawcetts erster Expedition, sind weite Teile des brasilianisch-bolivianischen Grenzverlaufs in unseren Karten und Atlanten exakt so eingezeichnet, wie Fawcett sie seinerzeit vermessen hatte. Gleiches gilt für die Bestimmung der Quelle des Rio Verde.

Ein weiteres einschneidendes Ereignis für Fawcett war der 1. Weltkrieg. Bei Ausbruch des Krieges war er von einem schnellen Ende und einem klaren Sieg des Empires ausgegangen. Die Realität auf den Schlachtfeldern sah anders aus. Entsetzt stellte er fest, dass seine Vorstellungen einer fairen Auseinandersetzung Relikte einer vergangenen Epoche waren. Desillusioniert kehrte er nach Großbritannien zurück. Er war fest davon überzeugt, dass Europa ein sterbender Kontinent war.

Auch wenn Fawcett es die Indios nie spüren ließ, kann man davon ausgehen, dass auch er von der Überlegenheit der europäischen Rasse überzeugt war. Auch diese Überzeugung wurde durch den 1. Weltkrieg bei Fawcett nachhaltig zerstört. Er sah die Zukunft nur noch in Amerika und kannte für sich persönlich nur noch ein Ziel: Er wollte, koste es was es wolle, die Stadt Z finden.

1925 war es dann endlich soweit. Fawcett hatte die Royal Geographic Society von der Bedeutung der Expedition überzeugt und zusätzliche Geldgeber für sein Vorhaben begeistern können. Im Februar des Jahres 1925 brach Fawcett schließlich in Begleitung seines Sohnes Jack und dessen Freundes Raleigh Rimmel, einem aufstrebenden Zeitungsfotografen, auf ins Mato Grosso.

In einem Telegramm teilte Fawcett seiner Frau Nina mit, dass die einheimische Trägermannschaft mit jedem Meter, der sie tiefer ins Mato Grosso führte, unruhiger und ängstlicher wurde.

Kurz hinter der Stadt Cuiabá war dann der Punkt erreicht, an dem sich die Träger weigerten weiterzugehen. Zu groß war ihre Angst vor wilden Indiostämmen und Ungeheuern, die in dem Gebiet leben sollten, das nun vor ihnen lag. Schweren Herzens entschied sich Fawcett, die Expedition allein mit seinem Sohn Jack und Raleigh Rimmel sowie zwei verbliebenen Trägern fortzusetzen. Am 20. April 1925 brachen sie mit Proviant für sechs Wochen und einem Kanu auf, um über einen Nebenarm des Rio Tocantins immer weiter ins Mato Grosso vorzudringen. Am 29. Mai 1925 erreichte der Trupp Dead Horse Camp, eine fest installierte Telegrafenstation, die von Expeditionen genutzt werden konnte. Dead Horse Camp kann man getrost als allerletzten Außenposten der Zivilisation betrachten. Fawcett nutzte diese Möglichkeit und telegrafierte an seine Frau Nina:

Unsere zwei Führer gehen von hier zurück. Sie werden immer nervöser und wir dringen weiter in das Indianerland vor. Du brauchst keine Angst vor einem Fehlschlag zu haben.

Dies war das letzte Lebenszeichen der drei Abenteurer. Am 30. Mai 1925 verschwanden Percy und Jack Fawcett sowie Raleigh Rimmel in der grünen Hölle des Mato Grosso. Fawcett hatte vor seiner Expedition die Royal Geographic Society ausdrücklich darum gebeten, im Falle seines Verschwindens keine Rettungsmannschaft loszuschicken, da er glaubte, sie würde das gleiche Schicksal erleiden.

Aber Fawcetts Verschwinden elektrisierte die Massen. Unzählige privat organisierte Gruppen machten sich auf den Weg, um Fawcett – so die gängige Vorstellung – aus den Händen feindlicher Indios zu befreien. Vergeblich. Und auch die groß angelegte Rettungsexpedition der Society, die trotz Fawcetts Mahnung losgeschickt worden war, musste, nachdem es zu einem Konflikt mit einem Indiostamm gekommen war, die Suche erfolglos abbrechen.

In der Öffentlichkeit wuchs die Überzeugung, dass Fawcett und seine Begleiter von einem feindlichen Indianerstamm am Rio Xingu getötet worden waren.

Nur seine Frau Nina wollte dies nie akzeptieren. Als 1933 einer von Fawcetts Theodoliten in einwandfreiem Zustand im Mato Grosso gefunden wurde, fühlte sie sich in ihrer Auffassung bestätigt. Noch 1940, gut fünfzehn Jahre nach dem spurlosen Verschwinden ihres Mannes und ihres Sohnes, schrieb sie in einem Brief:

Dies ist für mich der Grund zu glauben, dass Colonel Fawcett noch am Leben war und mit seinen Landvermessungsgeräten arbeitete – im Mato-Grosso-Regenwald – bis noch April 1933. Mein Ehemann war also noch am Leben und Arbeiten (…) und unter ständiger Aufsicht des Indianerstammes, der ihn, wie ich glaube, um 1926 oder 1927 gefangen nahm und bei dessen Volk er ausharren muss.

Nichtsdestotrotz erlahmte das Interesse der Öffentlichkeit an Fawcett nach und nach. Zwar gab es in den nachfolgenden Jahren immer wieder Berichte über rothaarige Indianer, die Nachkommen von Fawcett und seinen Begleitern sein könnten, aber eben alles nur im spekulativen Raum. Nichts Greifbares. Und schließlich erging es Fawcett wie schon so vielen vor ihm. Das Weltgeschehen preschte erbarmungslos voran und er wurde vergessen. Zumindest als reale Person. In Großbritannien war Fawcett mit den bedeutenden Schriftstellern Sir Henry Rider Haggard und Sir Arthur Conan Doyle befreundet gewesen.«

Der Beamer warf ein Foto von Arthur Conan Doyle an die Wand und dann eine Abbildung des ersten Covers vonDie vergessene Welt.Als Jugendlicher hatte Lennard das Buch geliebt.Es berichtet von all den Abenteuern, die man als Junge doch so gerne erleben würde,erinnerte er sich wehmütig und hörte weiter aufmerksam zu.

»Literaturwissenschaftler gehen davon aus, dass gerade die bildlichen Schilderungen Fawcetts von seiner zweiten Reise, auf der er bis an den Fuß der Venezuelanischen Tafelberge, der Tepui, gelangte, Doyle zu seinem RomanDie vergessene Weltinspiriert haben. In Fawcetts Reisebericht heißt es:

Zeit und der Fuß des Menschen hatten diese Gipfel nicht berührt. Sie standen wie eine verlorene Welt, bewaldet bis zu ihren Spitzen, und die Fantasie vermochte sich dort die Überreste eines lange vergangenen Zeitalters auszumalen.

Darüber hinaus wird auch gemutmaßt, dass die Figur des Lord John Roxton in Doyles Roman an der Person Fawcetts angelehnt ist. Sollte dies zutreffen, so ist Fawcett zumindest ein literarisches Denkmal gesetzt worden. Und mehr noch: Zahlreiche Filmkritiker sind der Überzeugung, dass Percy Fawcett auch als Vorlage für George Lucas‘ FilmfigurIndiana Jonesgenutzt wurde.

Man kann also festhalten, dass, auch wenn sich Fawcetts Spuren im Mai 1925 im Mato Grosso verlieren, ein Hauch von ihm in unsere Zeit geweht worden ist.«

Unter dem Wort »Ende« erschien ein großes rotes Fragezeichen an der Wand.

Die Runde am Tisch kniff kurz die Augen zusammen, als Cameron das Licht wieder hochregelte und Prof. Jones Beamer und Laptop in den Stand-by-Modus schaltete.

»Nun«, übernahm Jones händereibend das Wort, »so viel also zur Vergangenheit. Wenden wir uns aber jetzt der Gegenwart zu.« Als Jones merkte, dass sich Unruhe in der Gruppe breitmachte, hob er beschwichtigend die Hände. »Bitte hören Sie mir noch einen Moment zu. Dann wird sich ein Teil Ihrer Fragen von selbst beantworten.«

Als wieder Ruhe eingekehrt war, fuhr Jones fort: »Also, wie wir gehört haben, ist Fawcett vor nunmehr achtundachtzig Jahren am 30. Mai 1925 verschwunden. Vor einem halben Jahr hätte ich an dieser Stelle noch gesagtspurlos verschwunden,aber das stimmt nicht mehr.

Vor ziemlich exakt sechs Monaten fand niemand anderes als Dr. Andrea Braun …«, lächelnd deutete Prof. Jones auf Lennards Nachbarin, »in einem Antiquariat in Manaus eine Kiste mit alten Dokumente, Zeichnungen und so weiter. Inmitten dieses Durcheinanders entdeckte sie ein Tagebuch. Ein Tagebuch von Percy Fawcett. Das Tagebuch, welches er auf seiner letzten Reise schrieb und«, Jones machte eine dramatische Pause und ließ seinen Blick von einem zum anderen wandern, bevor er erneut anhob, »welches in der Tat weit über den 30. Mai 1925 hinausgeht.«

An den Gesichtern am Tisch konnte Lennard erkennen, dass tatsächlich nur Andrea Braun, Prof. Schmidt und Cameron Bescheid wussten. Alle anderen waren genauso überrascht wie er selbst.

»Die National Geographic Society hat Sie, meine Damen und Herren, ausgewählt, um sich anhand des Tagebuchs erneut auf die Spur von Percy Fawcett zu begeben«, strahlte Jones über den Tisch.

Das Stimmengewirr der Teilnehmer erfüllte sofort den Raum.

»Ins Mato Grosso also«, murmelte Lennard vor sich hin.

»Tief ins Mato Grosso, sehr tief«, bestätigte ihm Andrea, die ihn trotz des Gemurmels verstanden hatte.

»Warum die Geheimniskrämerei?«, fragte jemand. Lennard vermutete Dr. Velmer und wurde durch den Blickkontakt, den Jones mit der Ärztin aufnahm, bestätigt.

»Dafür gibt es einige Gründe, Dr. Velmer«, begann Jones. »Wenn wir frühzeitig bekanntgegeben hätten, dass wir Fawcetts Tagebuch haben und eine Expedition ausrüsten, hätten sich Abenteurer, Glücksritter und andere Expeditionsteams wohlmöglich an Ihre Fersen geheftet. Gewaltsame Konfrontationen wären dann nicht ausgeschlossen gewesen. Zudem führt die Expedition auch in Gebiete, in denen Indianerstämme leben, die noch nie Kontakt zu unserer Zivilisation hatten. Deshalb begleitet ja auch Mr Ruiz als Experte für indigene Völker und als Vertreter der FUNAI-Behörde die Expedition. Er wird sicherstellen, dass ein Kontakt mit den Ureinwohnern, soweit es eben möglich ist, vermieden wird und dass die Rechte der Ureinwohner von der Expedition und jedem einzelnen Teilnehmer jederzeit respektiert und geachtet werden. Bezüglich der Ureinwohner ist seinen Anweisungen unverzüglich Folge zu leisten. Und nun stellen Sie sich mal eine Horde verrückt gewordener Glücksritter vor, die in die Welt der Indios einfällt.«

Prof. Jones machte eine kurze Pause, um dann fortzufahren: »Durch die Geheimhaltung wurde der brasilianischen Regierung Zeit gegeben, die Zahl der Ranger, die ein unbefugtes Eindringen in diese Reservate verhindern sollen, entsprechend zu erhöhen. Nun, da so schnell keine weitere Expedition ausgerüstet werden kann und genügend Ranger eingestellt worden sind, um Ihnen den Rücken freizuhalten und die Indios zu schützen, kann die Society endlich an die Öffentlichkeit gehen. Schließlich brauchen wir auch Geld«, fügte Jones verschwörerisch lächelnd hinzu.

Dr. Velmer erschien etwas irritiert, aber Lennard war klar, dass Prof. Jones über die Vermarktung der Expedition sprach. Rechte für die exklusive Berichterstattung, Rechte für den Abdruck von Fotos, Filmrechte, Werbeeinnahmen et cetera.

»Wundern Sie sich also nicht, wenn morgen die Zeitungen voll mit Berichten über unsere Expedition sind«, wandte sich Jones nun wieder an die gesamte Gruppe. »Eine entsprechende Mitteilung werden Mr Cameron und ich noch heute Abend an die wichtigsten nationalen und internationalen Medienkonzerne verschicken. Bitte schenken Sie mir noch einmal ihre Aufmerksamkeit für einige abschließende Anmerkungen«, beeilte sich Jones anzufügen, bevor sich die Teilnehmer wieder in ihre Zweier- oder Dreierdiskussionen vertiefen konnten.

»Das Hotel«, begann Jones, »hat die Society komplett und ausschließlich für Sie gemietet. Die Familie, die das Hotel betreibt, ist absolut vertrauenswürdig. Sie können miteinander also vollkommen offen über die bevorstehenden Aufgaben sprechen. Da die Expedition erst in drei Tagen beginnt, hoffen wir, dass Sie die Zeit auch nutzen, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. Heute Abend haben wir für Sie ein get-together-Buffet geplant, welches in wenigen Minuten hier direkt nebenan in der Hotelbar für Sie eröffnet wird.«

Während er sprach, hatte Jones auf eine Tür an der aus Lennards Sicht gegenüberliegenden Seite gedeutet. Zwischenzeitlich war Cameron nach vorne gegangen und hatte sich den zweiten Schwung Mappen geschnappt, die er jetzt an die Teilnehmer ausgab. Lennard hatte sich sofort in die Unterlagen vertieft und hörte nur noch mit einem Ohr zu, als Jones erklärte, dass die Mappen alle wesentlichen Informationen zur Expedition sowie das entsprechende Kartenwerk enthielten. Dann bat erdie Teilnehmer, diese doch gründlich zu studieren.

Der offizielle Teil ist also durch,dachte Lennard, als Prof. Jones zum obligatorischen Teil kam und betonte, wie gerne die Society eine solch einmalige Expedition finanzieren würde. Und als Gegenleistung sämtliche Vermarktungsrechte erhielt,fügte Lennard im Gedanken an.

Darauf folgte die traditionelle Zepterübergabe, als Prof. Jones der Runde mitteilte, dass für alle weiteren Fragen die wissenschaftlichen Leiter der Expedition, Prof. Schmidt und Dr. Braun, gerne zur Verfügung stünden. Er selbst, so verabschiedete sich Jones, würde am Abend vor dem Aufbruch noch einmal im Hotel vorbeischauen, um mit den Teilnehmern auf ein gutes Gelingen der Expedition und eine glückliche Heimkehr anzustoßen.

Jones stand bereits mit der Laptoptasche unter dem Arm und Mr Cameron im Schlepptau in der Tür, die zum Empfang führte, als Lennard seine Mappe zuknallte und sich in Jones‘ Richtung drehte.

»Professor Jones?«

»Mr Larson?«

»Hat Fawcett Manoa gefunden?«

Jones zögerte kurz und fixierte Lennard. Dann nickte er bedächtig. »Nun ja«, sagte Prof. Jones nachdenklich und als er die Tür hinter sich und Cameron schon fast geschlossen hatte, fügte er mit einem Schulterzucken hinzu, »irgendwas hat er zumindest gefunden.«

Kapitel 2

Am nächsten Morgen wachte Lennard um kurz nach halb acht auf. Trotz des Umstands, dass er erst um zwei Uhr ins Bett gekommen war, fühlte er sich frisch und ausgeruht.

Wahrscheinlich lag das daran, dass ihn sein spezieller Traum in dieser Nacht verschont hatte. Er schlurfte zur Dusche und stellte das Wasser auf gut fünfunddreißig Grad ein. Dann legte der den Kopf in den Nacken und ließ seine Gedanken zurück zum vergangenen Abend schweifen, während das warme Wasser auf seinen Kopf prasselte.

Natürlich war die Runde sofort über Andrea und Prof. Schmidt hergefallen, um zu erfahren, was Jones mit seiner mysteriösen Aussage meinte. Prof. Schmidt lachte nervös auf und räusperte sich.

Er wirkte erleichtert, als Andrea das Wort ergriff: »Also, was Prof. Jones meint, ist, dass Fawcett zwar die Ruinen einer Stadt entdeckt hat, nur leider endet sein Tagebuch dort. Herauszufinden, ob es sich bei den Ruinen tatsächlich um Manoa handelt, liegt bei uns und ist natürlich eins der zentralen Ziele der Expedition.«

Sollte dies tatsächlich die profane Erklärung für Jones‘ rätselhafteWorte sein,fragte sich Lennard. Ein Blick in die Gesichter der anderen zeigte ihm, dass sie die Erklärung geschluckt hatten. Lennard selbst war nicht so leicht zu überzeugen. Klar, Andreas Worte waren einleuchtend, aber hätte Jones diese einfache Erklärung nicht auch selbst geben können?Vielleicht wollte Jones aber auch einfach nur die Autorität von Andrea und Prof. Schmidt herausstellen,mutmaßte Lennard, als ihn Andrea ansprach. »Na Lennard, sind deine Fragen nun beantwortet?«

»Teils, teils. Ich weiß, wo es hingeht, und ich weiß, warum so ein Geheimnis aus der Sache gemacht wurde. Aber das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs.«

»Wieso?«, fragte sie lächelnd und hakte sich bei ihm ein. Lennard war von der körperlichen Geste überrascht, ließ sie aber widerstandslos zu. Gemeinsam schlenderten sie in Richtung Hotelbar. Ein Hotelangestellter hatte die Tür mittlerweile geöffnet und erwartete die Expeditionsteilnehmer mit einem Tablett voll alkoholischer und nicht-alkoholischer Cocktails am Eingang der Bar.

»Nun, ob eine Expedition ihr Ziel erreicht oder nicht, hängt normalerweise nicht vom Ziel ab, sondern von der Ausrüstung, der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Teilnehmers, dem Funktionieren als Team und der gewählten Route. Ganz zu schweigen von der Begleitmannschaft.«

»Ich verstehe, aber ist das nicht alles unglaublich faszinierend?«

»Ja, unglaublich faszinierend und unglaublich gefährlich«, kommentierte Lennard ihre Bemerkung.

»Risiko und Chance sind immer die beiden Seiten einer Medaille, Lennard.«

»Tja, und manchmal sind die beiden Seiten unterschiedlich groß.«

Andrea rollte lächelnd die Augen. »Lennard, du Miesepeter, ich werde mir von dir nicht die Vorfreunde verderben lassen und außerdem wollen Prof. Schmidt und ich morgen Vormittag mit dir zurRita,unserem Amazonas-Flussschiff, damit du die Ausrüstung überprüfen kannst. Wenn etwas fehlt, sagst du einfach Lucas, dem Kapitän, Bescheid. Er wird dann bis zu unserem Ablegen alles besorgen. Zufrieden?«

»Nö, aber durstig«, grinste Lennard und griff sich zwei Caipirinhas von dem angebotenen Tablett. Eins der Gläser hielt er fragend Andrea hin.

»Danke«, nahm sie das kühle Glas entgegen. »Auf eine erfolgreiche Fawcett-Expedition 2013«, prostete sie Lennard fast schon verschwörerisch lächelnd zu.

»Auf unseren Erfolg und eine glückliche Heimkehr«, stieß er sein Glas nun ebenfalls lächelnd leicht gegen das ihre. Beim ersten Schluck schauten sie sich in die Augen. Vielleicht eine Sekunde zu lang.

»Entschuldigen Sie, Mr Larson, aber ich muss Ihnen Dr. Braun mal kurz entführen«, gesellte sich Prof. Schmidt zu den beiden und beendete so ihren Blickkontakt.

»Aber bitte«, grinste Lennard den älteren Herrn freundlich an und schaute sich dann in der Hotelbar um, während Schmidt mit Andrea wieder im Konferenzraum verschwand. Die ganze Bar war im Kolonialstil eingerichtet.

An fünf kleinen runden Tischen, die scheinbar aus Mahagoni waren, standen jeweils drei Korbsessel. Am oberen Ende des Raums befand sich die eigentliche Bar mit dem Tresen. In den Regalen hinter dem Barkeeper konnte Lennard eine beeindruckende Zahl hochprozentiger Getränke ausmachen.

Der hölzerne Deckenventilator, der gemächlich seine Runden drehte, erinnerte Lennard irgendwie anRick’s CaféAmericaininCasablanca.