Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

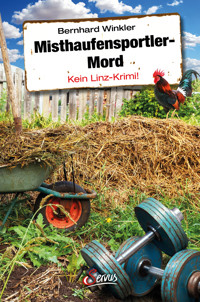

Das hat dem idyllischen Marillenstädtchen gerade noch gefehlt: Ein anonymer Briefschreiber behauptet, im Hotel Post sei ein Gast vergiftet worden. Ehe sich die ehrgeizige Jungkommissarin Ricarda und ihr arbeitsscheuer Kollege Gunther versehen, kommen weitere mysteriöse Todesfälle hinzu. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Packender Krimi mit Spannung, Drama, Herz und Humor!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 301

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebentes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Elftes Kapitel

Zwölftes Kapitel

Dreizehntes Kapitel

Vierzehntes Kapitel

Fünfzehntes Kapitel

Sechzehntes Kapitel

Siebzehntes Kapitel

Erstes Kapitel

Gegen elf Uhr kam immer die Post. Gunther, Ricardas pensionsreifer Kollege, erinnerte sich stets mit überzogener Sentimentalität an die Zeit zurück, als das einer der spannendsten Zeitpunkte des Arbeitstags war. Von Laborauswertungen über Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland bis hin zur Regionalzeitung, die – meist stümperhaft, wie Gunther betonte – über „seine“ Fälle berichtete: Die wichtigsten Neuigkeiten kamen um elf Uhr mit der Post.

Seit damals, als Gunther mit einem Faxgerät zwangsbeglückt wurde, sah er die Institution der Vormittagspost zusehends erodiert. Der erste Computer samt E-Mail-Postfach beschleunigte den Niedergang. Als Gunther mit Ricarda auch noch eine neue junge Kollegin zur Seite gestellt bekam, verstand er die Welt endgültig nicht mehr. Diese freundliche, aber in seinen Augen etwas verbissen wirkende junge Frau erledigte den überwiegenden Anteil der täglichen Kommunikation, indem sie hektisch auf einem Smartphone herumwischte.

Die Elf-Uhr-Post war nahezu an der Bedeutungslosigkeit angelangt. Alles Behördliche kam digital und die Regionalzeitung war längst zum Gratis-Anzeigenblatt verkommen. Nur eines hatte sich über die Jahrzehnte nicht verändert. Immer wieder erreichten das Büro der beiden Kriminalbeamten Briefe von besorgten Bürgern, die vermeintliche Straftaten anzeigten und die Ermittler zu dringenden Amtshandlungen aufriefen. Gunther erklärte Ricarda, dass die Spinner unter den Absendern relativ leicht zu entlarven seien. „Je mehr Schriftarten, Unterstreichungen, Versalien, Fett-, Kursivschriften und Ausrufezeichen verwendet werden, desto mehr tendiert der Wahrheitsgehalt der Behauptungen Richtung Null“, sagte er und feixte: „Pi mal Daumen liegen wir momentan im Schnitt bei minus zehn.“

Für Ricarda war ohnehin klar, dass das Tor zur Welt nicht die Post war. Das Tor zur Welt waren die Beamten, die auf Streife ihren Dienst versahen und aufmerksame Bürger, die keine Briefe schrieben, sondern ordentlich Anzeige erstatteten. Auch die Social-Media-Profile von Verdächtigen stellten oft wertvolle Informationsquellen dar. In dem Zehntausend-Einwohner-Städtchen, wo sich in der warmen Jahreszeit noch mehr Touristen herumtrieben, drehte sich Ricardas und Gunthers Arbeit hauptsächlich um Bagatelldelikte. Nun, kurz vor Frühlingsbeginn, war es noch recht ruhig auf den Gassen, aber ab dem Start der Marillenblüte erwarteten Gunther und Ricarda wieder eine Heerschar von Taschendieben, die sich unter die täglich zwei Mal ankommenden Flusskreuzfahrtschiffstouristen mischen und um ihre Bargeldvorräte erleichtern würden. Auch Körperverletzungen, die zu später Stunde im Streit zwischen Nachtschwärmern in der Altstadt passierten, beschäftigten die beiden regelmäßig. Betrugsdelikte kamen ebenso nicht zu kurz.

Gleich in Ricardas erster Woche als Kriminalbeamtin in der Stadt erlangte ein Fall überregionales Aufsehen, bei dem ein junger Mann ältere Damen um viel Geld brachte. Er gaukelte ihnen die große Liebe vor und dachte sich eine mitleiderregende Notlage nach der anderen aus. Der Fall war innerhalb kurzer Zeit gelöst und Ricarda etwas enttäuscht darüber, wie unspektakulär es war, einen Schwindler zu verhören, der Frauen geschickt Geld aus der Tasche zog. Der Verdächtige hatte weder besonders ausgeprägten Charme zu bieten, noch wirkte er überdurchschnittlich intelligent. Was ihn für seine Opfer attraktiv erscheinen ließ, war wohl lediglich sein junges Alter und sein Interesse, das er ihnen entgegenbrachte.

Die Stadt lebte vom Fremdenverkehr, vom Marillenanbau und von einer kitschigen Kombination aus beidem. Es war somit von existenzieller Bedeutung, dass Kriminalität in der Öffentlichkeit ein Randthema blieb. Optimalerweise so, dass man etwas zum Tratschen hatte, aber ohne jede Gefahr für Bürger und Gäste. Die Corona-Krise hatte die örtliche Wirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Inländische Touristen konnten nur zu einem Teil die Ausfälle kompensieren, die Asiaten und Amerikaner aufgrund der Reisebeschränkungen hinterließen. Dank der erfolgreichen Jahre davor hatten die meisten Betriebe ein finanzielles Polster, das sie vor der Pleite bewahrte. Nach Corona waren die Reserven aber aufgebraucht. Deshalb lautete seither das Credo, das internationale Publikum in die Stadt zurückzubringen und mehr Gäste denn je zu bedienen. Dazu wurde alles, was nicht bei Drei auf den Marillenbäumen war, zur Sehenswürdigkeit herausgeputzt. Die gotische Kirche am Pfarrplatz diente nicht mehr nur als Austragungsort der Sonntagsmesse, sondern auch als beliebtes Ausflugsziel. Von der begehbaren Spitze ihres Zwiebelturms aus konnten die Besucher einen herrlichen Blick über die Stadt, den Fluss und die umliegende Marillenkulturlandschaft genießen.

Die lieblich anmutenden Fachwerkhäuser im mittelalterlichen Stadtkern sollten neben dem Wohnbedarf der Anrainer auch das Selfie-Bedürfnis der Touristen befriedigen. Dazu trug die Stadtverwaltung den Bewohnern sogar auf zu lächeln, wenn sie im Bild waren. Das einstige Traditionswirtshaus am Marktplatz, dessen ehemalige Eigentümer zu wenig Geld in die Fassade investiert hatten, war von der Stadt angekauft und zur „Touristinfo“ veredelt worden. Aber das wichtigste Projekt für den Fremdenverkehr befand sich wenige hundert Meter entfernt. Hier war auf der letzten freien Fläche im Stadtkern ein marillenförmiges Glasgebäude in Bau, das die „Themenwelt Marille“ in Form eines interaktiven Museums bald gebührend in Szene setzen sollte.

Dass sie nicht wirklich in die für den Tourismus aufgehübschte Stadt passten, merkten Ricarda und Gunther immer dann, wenn sie zur Klärung von Straftaten mit Zeugenaufrufen oder Fahndungsfotos an die Öffentlichkeit gehen wollten. „Das schaffen wir auch anders“, war dann meistens der Kommentar des Chefs. Dieser subtile Hinweis war die unmissverständliche Aufforderung an die beiden, sich diskretere Ermittlungsmaßnahmen zu überlegen. Gunther, nach mehr als 35 Jahren im Kriminaldienst völlig abgestumpft, sah in diesem Selbstverständnis des Polizeipräsidiums als geheimes Schutzorgan der Tourismuswirtschaft mittlerweile nur noch Positives. Wenn von den höheren Ebenen und der Öffentlichkeit ohnehin nicht das größte Interesse daran bestand, Straftaten konsequent nachzugehen und aufzudecken, musste er sich auch nicht die Mühe machen, überall genau hinzuschauen oder in Graubereichen herumzustochern. So konnte er sich eine Menge Ärger ersparen und abends pünktlich heimgehen.

Ricarda hingegen nahm ihr Berufsethos ernst. Das stille Übereinkommen zwischen Polizei und Rathaus, die örtliche Idylle nicht zu stören, passte nicht zu dem, was sie in der Ausbildung gelernt hatte. Und schon gar nicht war es mit ihrer perfektionistischen Arbeitsweise vereinbar. Alle Straftaten, von denen sie Kenntnis erlangte, waren restlos aufzuklären. Das war ihre Überzeugung. Die Wahl der Mittel sollte ausschließlich davon abhängen, welches die vollständige Klärung am schnellsten herbeiführte. Diese Sichtweise machte Ricarda weder bei Gunther, noch bei ihrem Chef besonders beliebt. Damit hatte sie aber kein Problem.

Wenn Gunther vormittags im Außendienst war, erledigte Ricarda die Post. Was Gunther unterwegs eigentlich tat oder mit wem er sich traf, wusste sie nicht. Gleich zu Beginn ihrer Karriere hatte sie einmal versucht, das bei ihrem Kollegen zu erfragen. Gunther hatte etwas pikiert erwidert, dass er ihr doch seine Informanten nicht preisgeben könne und Ricarda hakte nicht weiter nach. Nicht, dass sie Gunthers Antwort als zufriedenstellend empfand, aber sie fokussierte sich lieber auf wesentlichere Fragen, wie jener nach den Tatmotiven verdächtiger Personen in ungelösten Fällen. Die Post erledigte sie, weil das zu ihrem Beruf gehörte, aber nicht mit dem Enthusiasmus, den Gunther in diese Tätigkeit investierte.

An jenem Tag kam der Kanzleiassistent wie üblich gegen elf Uhr und wie üblich hatte er so wenig Briefe dabei, dass Ricarda sich fragte, warum er überhaupt noch täglich vorbeischaute. Effizient war das nicht gerade und der Grad an Dringlichkeit der überbrachten Sendungen hätte es problemlos zugelassen, die Post nur alle zwei Tage auszuteilen. Neben Gratisblättchen und einem Rundschreiben aus dem Rathaus war wieder einmal ein längerer Brief eines Bürgers dabei. Auf der Rückseite des Umschlags war der Absender handschriftlich vermerkt: „Familie Störtebecker, D-24100 Kiel“. Die Briefe von Bürgern, die nicht in der Stadt wohnten, stammten meist von Touristen, die während ihres Urlaubs Opfer von Straftaten geworden waren. Nichts Dramatisches, hauptsächlich kleinere Diebstähle, aber für die Absender bedeuteten solche Ereignisse die Welt. Wirklich brauchbar waren die Hinweise, die sie gaben, selten.

Einmal beschuldigte ein Tourist seine eigene Ehefrau, ihm sein Smartphone gestohlen zu haben, da sie ihn im gemeinsamen Urlaub ständig ermahnt habe, das Gerät nicht permanent zu verwenden. Ab dem Zeitpunkt, als es weg war, habe sich ihre Laune verdächtig deutlich gebessert, berichtete er. Ebenfalls ein Smartphone-Diebstahl war es, bei dem der Absender den Ermittlern eine Adresse in der Provinz Wuhan in China mitteilte, die der Ortungsdienst seines gestohlenen Telefons seit der Tat anzeigte. Man möge das Handy vor Ort sicherstellen und ihm zeitnah wieder aushändigen, da er einerseits auf das Gerät beruflich angewiesen sei und andererseits extrem wertvolle Fotos darauf gespeichert habe.

In dem Briefumschlag aus Kiel befanden sich zwei unspektakuläre, doppelseitig bedruckte A4-Blätter, das Schriftbild nicht ident, aber beide ohne Unterstreichungen, Versalien oder sonstige Hervorhebungen. Gunthers langjährigen Erfahrungen zufolge also durchaus ernst zu nehmen. Ricarda las das mit „1“ markierte Blatt von oben bis unten und von vorne bis hinten durch. So rein und unbefleckt hatte das Papier auf den ersten Blick gewirkt, aber wenn der Inhalt des Textes der Wahrheit entsprach, dann war es mit der Idylle in der kleinen Marillenstadt vorbei.

Die Störtebeckers waren keine Touristen. Das offenbar ältere Ehepaar, das von ihrem 35-jährigen Sohn berichtete, war noch nie in der Stadt gewesen. Aber ihr Sohn hatte diesen Winter geschäftlich hier zu tun gehabt und war nicht mehr lebend heimgekehrt. Im Hotel Post sei er, im Bett liegend, tot aufgefunden worden. Aufgrund seiner Herzschwäche sei die Angst um den Sohn fünfunddreißig Jahre lang ein Teil ihres Lebens gewesen. Zuletzt aber immer weniger. Er habe sehr auf sich geachtet. In enger Abstimmung mit dem Arzt machte er regelmäßig Sport, ging gerne laufen, Rad fahren und wandern. Immer so dosiert, dass sein Herz nicht zu sehr beansprucht wurde. Beruflich war er erfolgreich. Er arbeitete im Vertrieb eines Maschinenbauunternehmens. Die Kunden mochten ihn, er kannte seine Produkte in- und auswendig, seine Umsätze stiegen und die Firma erlegte ihm immer mehr Verantwortung auf.

Er war seit drei Jahren Single, für seine Eltern nicht der Optimalzustand, aber im Gegensatz zu früher sei das heute ja normal. Soweit sie es einschätzen konnten, war ihr Sohn mit seinem Privatleben glücklich, zwar durchaus bereit für eine Beziehung, aber sehr wählerisch. Er hatte einen kleinen, erlesenen Freundeskreis und war ein insgesamt zufriedener Mensch. Sein Tod habe seine Eltern wie ein Blitz getroffen, schrieben sie. Er kam völlig unerwartet, da der Sohn in den vergangenen Jahren seine Krankheit perfekt im Griff gehabt habe.

Den niederschmetternden Anruf bekamen sie von seinem Arbeitgeber, der wiederum vom Hotelchef die Todesnachricht erhalten hatte, da das Zimmer auf die Firma reserviert war. Der Chef des Hotels war es auch, der die Eltern des Verschiedenen in einem langen, einfühlsamen Telefonat über die Umstände des Auffindens ihres Sohnes informiert habe.

Laut ihm habe das Zimmermädchen am Tag der geplanten Abreise des Gastes gegen dreizehn Uhr mehrmals an die Tür gepocht. Da niemand antwortete und sie auch keine Geräusche der Wasserleitung aus dem Bad vernahm, trat die Mitarbeiterin ein. Als sie den Gast im Bett liegen sah, wollte sie sofort möglichst lautlos wieder kehrtmachen. Sie nahm an, dass er noch schlief. Allerdings stand das Fenster offen. Mitten im Winter. Es war bitterkalt im Zimmer und es schneite hinein. Als sie doch weiterging, um das Fenster zu schließen, blickte sie zu dem vermeintlich schlafenden Mann.

Er lag in dünner Sportkleidung zur Seite Richtung Nachtkästchen gebettet, das Gesicht von ihr abgewandt. Beide Decken befanden sich auf der anderen Seite des Doppelbetts. Das passte nicht zur Temperatur im Raum, die vielleicht zehn oder elf Grad betrug. Auf dem Nachtkästchen stand ein Glas Wasser, daneben eine halb offene Packung Tabletten. Es sah aus, als ob der Gast im Schlaf nach dem Medikament greifen wollte. Überfordert mit der Situation und zu verunsichert, um sich dem Mann zu nähern, rief sie mit dem Handy ihre Vorgesetzte an, die nach eigener Nachschau und sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen den Hoteldirektor informierte.

Der kurze Zeit später eingetroffene Arzt stellte Tod durch akutes Herzversagen fest. Er erklärte dem Hoteldirektor, dass der Gast offenbar an einer angeborenen Herzschwäche litt und sich beim Sport überanstrengt haben musste. Der Sterbende habe wahrscheinlich die Dramatik der Situation verkannt und zur Linderung des Unwohlseins lediglich das Fenster geöffnet, um frische Luft in sein Zimmer zu leiten. Nachdem er sich hingelegt hatte, um sich zu entspannen, versagte sein Herz.

„Für uns klangen die Worte des freundlichen Hoteldirektors absolut nachvollziehbar“, schrieben Herr und Frau Störtebecker. Er habe sie sogar, für den Fall, dass sie das wollten, zu einem kostenlosen Aufenthalt im Hotel Post eingeladen. Diese Einladung habe er mit größtmöglicher Pietät ausgesprochen. Er wisse nicht, ob das angebracht sei, habe er gesagt. Aber wenn er dazu beitragen könne, den Tod ihres Sohnes besser zu verarbeiten, dann würde er das gerne mit einer Einladung in jene Stadt tun, in der dieser die letzten Tage verbracht hatte.

„Es gab für uns keinen Grund, an der Todesursache unseres Sohnes zu zweifeln. Das festgestellte chronische Herzleiden – wir wussten von dessen Gefährlichkeit. Die Tatsache, dass er in Sportkleidung gefunden wurde – wir wussten, dass er auf seinen Dienstreisen abends nach der Arbeit noch gerne eine halbe Stunde joggen ging. Er sagte immer, wenn er schon unterwegs sei und den ganzen Tag arbeiten müsse, dann wolle er zumindest danach noch etwas von der Umgebung sehen. Unsere Angst, dass er es mit dem Sport übertreiben könnte, haben wir immer für uns behalten. Schließlich war das sein liebstes Hobby und er stimmte sich regelmäßig mit seinem Arzt darüber ab. Das eigene Kind zu Grabe zu tragen ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Als wir den Totenschein zugesendet bekamen und die Sterbeurkunde beantragt hatten, war für uns immerhin alles Offizielle erledigt und wir konnten den Papierkram abschließen. Vier Wochen später erhielten wir einen Brief, der uns abermals wie ein Blitz traf: Jemand stellte anonym, aber glaubhaft in Abrede, dass unser Sohn eines natürlichen Todes gestorben war. Den Brief samt Beilage schicken wir Ihnen mit. Wir sind schockiert und bitten Sie, unseren Fall schnellstmöglich aufzuklären. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Hochachtungsvoll, Klaus und Inge Störtebecker“

Obwohl Ricarda den Job erst seit fünfzehn Monaten ausübte, hatte sie bereits einiges an Erfahrung mit Verschwörungstheorien aus der Post gesammelt. Ihr kriminalistisches Gespür sagte ihr, dass es sich dieses Mal nicht um eine Verschwörungstheorie handelte, sondern um einen neuen Fall. Ging es nach Ricarda, waren die Ermittlungen mit der soeben gelesenen Nachricht der Familie Störtebecker gestartet und setzten sich nun mit der Lektüre des anonym unterzeichneten Briefs fort.

„Sehr geehrte Familie Störtebecker! Eines gleich vorweg: Wir kennen uns nicht und ich werde Ihnen meinen Namen nicht verraten. Meine Identität tut nichts zur Sache. Sehen Sie mich einfach als einen wohlmeinenden Freund, der findet, dass Sie ein Recht auf die Wahrheit haben. Sie sollen wissen, was wirklich mit Ihrem Sohn Alexander passiert ist, zu dessen Ableben ich Ihnen hiermit mein herzliches Beileid bekunden möchte. Man hört, Sie wurden in dem Glauben gelassen, er sei seinem angeborenen Herzleiden erlegen. Das ist nicht richtig. Ich weiß, dass Ihr Sohn vergiftet wurde. Es liegt mir fern, pietätlos sein zu wollen. Aber Sie werden mir, einem anonymen Briefeschreiber, sicher nicht ohne einen Beleg für meine Behauptung glauben. Deshalb sehe ich mich gezwungen, Ihnen anhand des Obduktionsberichts, den Sie nicht kennen, meine Sicht der Dinge zu erläutern. Ich betone nochmals, dass ich nicht in Ihren sicher nach wie vor nicht verheilten Wunden bohren will. Aber mir ist wichtig, dass Sie mein Schreiben ernst nehmen. Bevor Sie weiterlesen, bitte ich Sie gut zu überlegen, ob sie dies tatsächlich selbst tun möchten oder eine gefestigte vertraute Person dazu heranziehen. Es kommt nicht von ungefähr, dass Behörden den Angehörigen Obduktionsberichte fast immer vorenthalten. Obduktionsberichte beinhalten Untersuchungsergebnisse in einem Detailgrad, die niemand mit einem persönlichen Bezug zur verstorbenen Person sehen möchte.“

Nach dem letzten Absatz ließ der Verfasser einige Zentimeter Platz frei, bevor er fortfuhr:

„Also nun zur Erklärung für meine weiter oben getätigte Behauptung: Im Obduktionsbericht steht, belegt durch Fotos, dass an der Leiche hellrote Totenflecke gefunden wurden, die durch Reoxygenierung des Hämoglobins aufgrund von Lagerung in der Kälte verursacht worden seien. Das ist ein Fehlschluss, den der Totenbeschauer vorschnell gezogen hat.

Es ist schon richtig, dass solche hellroten Totenflecke durch niedrige Temperaturen entstehen können. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit, die völlig außer Acht gelassen wurde, nämlich jene einer Vergiftung mit Blausäure. Das Hotel, in dem Ihr Sohn nächtigte, hatte bis vor Kurzem ein Problem mit Bettwanzen. Deshalb wurde eine Schädlingsbekämpfungsfirma engagiert, die noch am Vormittag, wenige Stunden bevor Ihr Sohn eincheckte, sein späteres Zimmer chemisch behandelte. Das Zimmer war voller Blausäurerückstände, als Ihr Sohn es betrat. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er über die Atemluft so viel davon aufgenommen hatte, dass er mit Symptomen wie Schwindel, Atemnot und Kopfschmerzen zusammenbrach.

Die Tat war ein fast perfekter Mord, den die Polizei übersah und Sie als Angehörige im falschen Glauben eines natürlichen Todes ließ. Ich darf Ihnen nochmals mein herzliches Beileid ausdrücken und verbleibe mit freundlichen Grüßen, ein wohlmeinender Freund.“

Ricarda saß wie versteinert da. Ein vorsätzliches Tötungsdelikt im Marillenstädtchen? Konnte das sein? Oder war es ein extrem unglücklicher Akt von Fahrlässigkeit? Wer war dieser anonyme Briefschreiber, der mehr zu wissen vorgab als der Arzt, der die Leiche untersuchte? Warum teilte ein Hotel einem Gast ein Zimmer zu, in dem gerade noch der Kammerjäger mit Chemikalien hantiert hatte? Waren die beiden Briefe überhaupt echt oder erlaubte sich jemand einen schlechten Scherz?

Es gab unzählige Fragen zu klären. Doch bevor Ricarda offiziell etwas unternehmen konnte, musste sie Gunther davon erzählen. Ihrem Chef sowieso. Ihr graute davor. Ein Kollege, dem ruhige Arbeitstage die liebsten waren und ein Chef, dem der wirtschaftliche Wohlstand der Stadt besonders am Herzen lag. Die Begeisterung der beiden über einen Toten im besten Hotel am Platz würde sich in Grenzen halten. Ricarda entsperrte ihr Smartphone und rief Gunther an. Gunthers Handy vibrierte auf dem benachbarten Schreibtisch. Sie wurde unruhig. Sollte sie mit den Briefen gleich zum Chef gehen? Sie verwarf die Idee sofort wieder. Ihr war von Anfang an aufgefallen, dass Gunther zu ihm den besseren persönlichen Draht hatte und die beiden altgedienten Kriminalbeamten Ricarda als Fremdkörper im Kommissariat ansahen, der mit seinem Perfektionismus den gewohnten Müßiggang störte. Sie musste auf Gunther warten und es irgendwie anstellen, sein Interesse für den Fall zu wecken. Nur wenn ihr das gelang und sie gemeinsam zum Chef gingen, gab es eine Chance, das offizielle Okay für Ermittlungen zu erhalten.

Es war zwölf Uhr fünfzehn. Gunther kam von seinen Außendiensten nie vor vierzehn Uhr zurück. Ricarda öffnete ihren Laptop und tippte den Namen des Hotels ins Browserfenster. „Willkommen im Urlaub!“ stand dort in geschwungenen Lettern, darunter das Foto einer Allee mit zartrosa blühenden Marillenbäumen, die den entzückten Blick des Websitebesuchers zum Eingang des Hotels mit der berühmten Drehtür führte. Ehe man sich versah, verschwand das schöne Foto. Stattdessen erschien das Bild eines sorgfältig in Szene gesetzten Frühstücksbuffets, das an allen Ecken und Enden in einem strahlenden Orange leuchtete. Es gab Marillenmarmelade, Marillensaft, Marillenkuchen und mittendrin eine riesige Schale mit reifen Marillen. „Okay, ich glaube, ich habe es verstanden“, murmelte Ricarda kopfschüttelnd und klickte auf den Menüpunkt „Zimmer“. Hier war ein herrschaftlicher Raum mit barocker Einrichtung und Flachbildfernseher zu sehen. Am Ende der Seite standen einige Rezensionen von Gästen, die schlechteste vergab vier von fünf Sternen: „Ein Stern Abzug, weil die Sauna nur von November bis Februar geöffnet hat.“

Zwölf Uhr zwanzig.

Zweites Kapitel

V or Corona nahm die Anzahl an Urlaubern in der Stadt jedes Jahr zu. Die Mischung aus gut erhaltener historischer Bausubstanz in der liebevoll restaurierten Altstadt, blühenden Marillenbaumgärten in der sanft hügeligen Umgebung und modern aufbereiteten Naherholungsgebieten am azurblauen Fluss erregte über die Landesgrenzen hinweg großes Aufsehen. Die Besucher kauften die Erzeugnisse der Region als Souvenirs für die Daheimgebliebenen in rauen Mengen und verstärkten dadurch die Popularität des Marillenstädtchens.

Das gefiel den örtlichen Touristikern. In einer globalisierten Welt mit stetig wachsenden Mega-Citys suchten die Menschen das Ursprüngliche, das Echte, erklärten sie ihren Erfolg wie Gallier, die über das Rezept des heißbegehrten Zaubertranks verfügten. Gediegenes, nachhaltiges Handwerk sei die Zukunft und billige, minderwertige Massenproduktion die Vergangenheit. Dass sie selbst von einer Form des Fremdenverkehrs lebten, die jede einzelne Marille bis zum letzten Tropfen ausquetschte, behielten sie verstohlen für sich.

Nicht allen Anrainern schmeckte der boomende Tourismus. Die Freude war bei all jenen groß, die vom Besucherzustrom finanziell profitierten: Hoteliers, Gastronomen, Händler, Schiffseigner, Eventdienstleister. Für sie konnte es nicht genug fördernde Maßnahmen geben. Kein Projekt war ihnen zu groß, keine Idee zu abwegig, solange sie dadurch die süßen Früchte des Erfolgs ernten konnten. Sie schlossen sich zu Interessengemeinschaften zusammen und arbeiteten Tag und Nacht am Ausbau des Fremdenverkehrs.

Viele andere fühlten sich zunehmend fremd in der eigenen Stadt. Lästige Menschenmassen, unerträglicher Lärm und ein Kulturangebot, das sich nur noch nach den Urlaubern richtete, waren einige der großen Zankäpfel. Auch sie taten sich zusammen, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Der gesellschaftliche Spalt zwischen den beiden Gruppen vergrößerte sich. Eine Entwicklung, mit der die ganze Stadt kämpfte, war die Tatsache, dass sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste von Jahr zu Jahr reduzierte. Es kamen zwar immer mehr Leute, aber sie blieben immer kürzer. Das bedeutete für die Beherbergungsbetriebe weniger Planungssicherheit und weniger Chancen, die Menschen für die Region als wiederkehrendes Urlaubsziel zu begeistern. Die steigende Anzahl an Flusskreuzfahrtschiffen, die in der Stadt vor Anker gingen, trieb das Problem ins Extreme. Zwei Stopps pro Tag, einen am Vor- und einen am Nachmittag, gab es in der Hauptsaison von Montag bis Sonntag.

Die Corona-Pandemie bescherte dieser Entwicklung eine völlig unerwartete Pause. Eine Zeit voller Existenzängste für die einen, eine Phase willkommener Ruhe für die anderen. Doch binnen weniger Wochen kehrte danach der gewohnte Alltag mit permanent durch die Stadt wandelnden Menschenmassen wieder zurück. Die von der zuvor entstandenen neuen Normalität begeisterten Anrainer liefen Sturm dagegen. Alles war wieder beim Alten. Jedes Mal Anlegen karrten die Kreuzfahrtschiffe einen Schwarm mehrerer hundert Leute mit Appetit auf Sehenswürdigkeiten, Erinnerungsfotos, Ramsch und Touristenmenüs an Land. Nach wenigen Stunden zog die Horde gesättigt wieder zum Hafen zurück und legte ab. Die Anrainer hatten für dieses Schauspiel nur eine Bezeichnung übrig: Heuschreckeninvasion.

Die Heuschrecken bewegten sich bevorzugt auf ausgelatschten Touristenpfaden in der Altstadt und legten Essenspausen in ausgelutschten Touristenlokalen ein. Dazwischen fotografierten sie die zahlreichen Marillenplantagen der Umgebung bequem und effizient von eigens eingerichteten Aussichtspunkten aus. Wer Lust hatte, begab sich danach noch mit dem Reisebus auf eine neunzigminütige Besichtigungstour, bevor es wieder zum Hafen zurückging.

Die Erzeugnisse des Marillenanbaus und alles, was man irgendwie im Entferntesten als solche bezeichnen konnte, wurden an über die ganze Altstadt verteilten Marktständen wohlfeil geboten. Marillenschnaps, Marillenmarmelade, Schlüsselanhänger in Marillenoptik, Aschenbecher in Marillenform, Plastikfiguren mit Marillenhintern. An Kreativität mangelte es den Händlern nicht, ebenso nicht an der Hemmung, aus Kostengründen gelegentlich auf asiatische Ware zurückzugreifen. So hatten auch die Herkunftsländer der Touristen etwas von der Beliebtheit ihrer Urlaubsdestination, argumentierte die örtliche Wirtschaft.

Dass es zwischen Tourismusbefürwortern und -gegnern zunehmend brodelte, konnte vor den Urlaubern recht erfolgreich verborgen werden. Nur vereinzelt gab es Zwischenfälle, die von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt blieben. Zuletzt hatte ein entnervter Anrainer, der als oberster Kritiker des Fremdenverkehrs in der Stadt bekannt war, den an seinem Vorgarten vorbeiziehenden Kreuzfahrturlaubern einen heimtückischen Streich gespielt: Mit einem Lächeln offerierte er ihnen selbst gebackenen Gratis-Marillenkuchen, woraufhin binnen kürzester Zeit alle öffentlichen WC-Anlagen in der Umgebung besetzt waren. Der hinterlistige Alte hatte Abführmittel in den Teig gemischt und sich, nachdem das Blech leer war, prächtig über die gestresst umherirrenden Urlauber amüsiert. Als die Behörde ihn dafür mit einer empfindlichen Geldstrafe bedacht hatte, war seine kindische Freude allerdings wie weggeblasen.

„War was Interessantes in der Post?“, murmelte Gunther mehr als Begrüßungsformel denn als Frage, als er um kurz nach vierzehn Uhr das Büro betrat. In einen Werbeflyer für ein örtliches Stockschießturnier vertieft, schritt er geistesabwesend zum Schreibtisch, entledigte sich seines Inspektor-Columbo-Mantels und fläzte sich auf seinen durchgesessenen braunen Lederdrehstuhl. Ricarda wollte keine Zeit verlieren. „Du musst dir das unbedingt ansehen!“, platzte es aus ihr heraus. „Ein Toter im Hotel Post, eine mutmaßliche Vergiftung!“, stammelte sie aufgeregt. Sofort bereute sie die spontane Wahl ihrer Worte.

Eigentlich hatte sie sich in der vergangenen Stunde eine genaue Kommunikationsstrategie für diesen Moment überlegt. Mit seinem plötzlichen Erscheinen und seiner Frage nach der Post, während sie sich auf die Lektüre einer Website für Kammerjäger-Dienstleistungen konzentrierte, durchkreuzte er ihren Plan. Sie versuchte zu retten, was zu retten war. „Dieser Brief ist von einem Ehepaar aus Deutschland. Ihr Sohn ist vor ein paar Wochen im Hotel Post gestorben. Offiziell an einem angeborenen Herzfehler. In einem anonymen Brief, den sie auch mitgeschickt haben, behauptet jemand, der Sohn sei vergiftet worden. Beide Dokumente wirken authentisch“, versuchte Ricarda betont gefasst und abgeklärt zu dozieren.

Dann probierte sie etwas, das ihr überhaupt nicht lag. Mit jovialer Ironie und dem gewinnendsten Lächeln, das sie aufsetzen konnte, bewegte sie sich auf Gunthers Schreibtisch zu, legte ihm die Briefe hin und flötete: „Keine Unterstreichungen, Versalien oder Fettschriften. Wahrheitsgehalt garantiert höher als minus zehn.“ Gunther saß auf seinem Platz, den Werbeflyer mittlerweile beiseitegelegt, und schaute sie mit leerem Blick an. „Du hättest angerufen?“ „Ja, wegen unserem neuen Fall, du Eimer“, dachte Ricarda, formulierte ihre Gedanken aber in professionellere Worte um: „Ja, weil wir hier umgehend handeln müssen. Der Hotelier gehört befragt, der Schädlingsbekämpfungsfirma auf den Zahn gefühlt, die Spurensicherung zum mutmaßlichen Tatort geschickt, der...“

Gunther fiel ihr samt einer wegwerfenden Handbewegung ins Wort: „Jetzt einmal langsam, Frau Kollegin. Ich habe hier zwei Blatt Papier von zwei unbekannten Personen in der Hand, ohne auch nur ein Wort gelesen zu haben. Für mich gibt es keinen Fall.“ Gunther beugte sich über den Tisch, die beiden Blätter Papier vor sich liegend, den Kopf mit den Armen abgestützt und fiel in eine Art Lesestarre. Regungslos, mit eingefrorener Mimik und ohne ein einziges Mal mit den Augen zu blinzeln ging er den ersten Brief durch. Danach bugsierte er die danebenliegende zweite Seite mit einer schnellen Wischbewegung vor seine Nase und las weiter.

Nach einer gefühlten Ewigkeit, als Ricarda bereits ihre Fragen für das Verhör des Hoteliers gedanklich fertig vorformuliert hatte, fällte Gunther sein Urteil: „Abenteuerlich“, brummte er. Die eingefrorene Mimik war einem genervten Gesichtsausdruck gewichen. „Dieser anonyme Briefschreiber ist eine seltsame Figur. Er weiß zu viel. Oder er erfindet die geschilderten Fakten sehr glaubhaft.“ Gunther stand auf und ging Richtung Fenster, dessen Jalousien heruntergelassen waren. Die einzelnen Lamellen waren waagrecht gestellt, um etwas Tageslicht hereinzulassen. Wie im Film drückte er zwei mit den Fingern auseinander und schaute durch den entstandenen Spalt hindurch. Sein Blick fiel auf den Zwiebelturm der Stadtpfarrkirche und das nahegelegene Hotel Post.

„Wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Gut möglich, dass dem Gadanier Neider das Geschäft vermiesen wollen“, sagte er. Roman Gadanier war Eigentümer und Direktor des „Vier-Stern-Superior-Hotel Post“ und legte Wert darauf, sein Haus stets beim vollen Namen zu nennen. Er führte es in sechster Generation und betrachtete sich als den einzigen richtigen Hotelier in der Stadt. Alles, was es sonst noch an Beherbergungsbetrieben gab, bezeichnete er unabhängig von deren Eigendarstellung stets als „Pension“, wobei er dieses Wort in betont näselndem Französisch und mit abwertendem Timbre aussprach.

„Ich bin um halb vier beim Chef. Ich werde ihm von dem Fall erzählen,“ sagte Gunther kurz angebunden und widmete sich dann dem Stapel an Unterlagen, der auf seinem Schreibtisch thronte und zu kippen drohte. Ricarda war unsicher, ob sie aufgrund seiner Aussage mit einer Freigabe erster Ermittlungsschritte durch den Chef rechnen durfte. Immerhin hatte ihr skeptischer Kollege die Angelegenheit soeben als „Fall“ bezeichnet. War das ein gutes Zeichen? Sie setzte sich an den Schreibtisch und durchstöberte die Kammerjäger-Website weiter. Auffällig war, dass überall die schonende Arbeitsweise bei der Bettwanzenbeseitigung betont wurde. „So viel Chemie wie nötig und so wenig wie möglich“ stand da etwa geschrieben. Manche Verfahren kamen überhaupt ohne Chemie aus. Konnte tatsächlich jemand an der einfachen Tatsache sterben, sich wenige Stunden nach einer solchen Prozedur in einem Hotelzimmer aufgehalten zu haben? Oder hatte gar jemand nachgeholfen?

Als Gunther gegen vier Uhr von seiner Unterredung mit dem Chef zurückkehrte, war er in Eile. „Frag Gadanier einfach mal, ob er bei sich im Hotel kürzlich eine Schädlingsbekämpfungsfirma beschäftigt hatte.“ Lautlos mit den Händen fuchtelnd und mit seinem gewohnt angewiderten Gesichtsausdruck, wenn Arbeit drohte, fügte er hinzu: „Aber mach kein großes Tamtam daraus. Kein Wort über den Todesfall. Am besten, du setzt dich an die Hotelbar und bestellst ein Getränk. Er steht fast immer höchstpersönlich hinter der Theke“, instruierte Gunther und nahm seinen Mantel von der Garderobe. „Ich muss jetzt noch dringend etwas erledigen.“

So schnell er aus dem Chefbüro zurück war, so schnell verschwand er Richtung Feierabend. Zumindest ging Ricarda davon aus, dass er nichts Dienstliches dringend zu erledigen hatte. Dass sie allein aufbrechen sollte, war schon damals nach sechs Monaten Einarbeitung Gott sei Dank schnell zur Standardvorgehensweise geworden. Sie ermittelte nicht gerne gemeinsam mit Gunther in der Stadt. Er kannte fast jeden und musste mit jedem einige halb private, halb dienstliche Worte wechseln. Effizientes Arbeiten ging anders, fand Ricarda.

Endlich konnte sie das Büro verlassen. Es war ein sonniger Tag, an dem man den bevorstehenden Frühling förmlich riechen konnte. Draußen unterwegs zu sein war das, was ihr an ihrem Job am meisten Spaß machte. Sie bewegte sich im Alltag das ganze Jahr hindurch am liebsten mit ihrem Rennrad fort, auch im Winter. Mit ihren nur teilweise von einem schwarzen Helm bedeckten, im Wind wallenden langen brünetten Haaren, dem knallroten Oldtimer-Rennrad, ihren gut 1,83 Meter Körpergröße und der als Schutz vor Kettenfett fungierenden Wäscheklammer am rechten Hosenzipfel hatte sie es in den vergangenen anderthalb Jahren geschafft, zu einem Fixpunkt im Stadtbild zu werden. Die Leute kannten sie zwar nicht so wie ihren Kollegen Gunther beim Namen oder wussten auch nur irgendein weiteres Detail über sie. Aber fast jeder hatte sie schon einmal in rasantem Tempo durch die Altstadt radeln gesehen. Selbst wenn sie doch einmal mit Gunther zu einem gemeinsamen Termin mitkommen musste, nahm sie das Fahrrad, anstatt zu ihm ins Auto zu steigen.

Nachdem sie ihr Rad vor dem Eingang des Hotel Post geparkt hatte, musste sie erst einmal warten, bis sich eine etwa zwanzigköpfige asiatische Reisegruppe ihren Weg durch die Drehtür gebahnt hatte. Diese verfügte über keinen automatischen Antrieb und die Gäste hatten große Schwierigkeiten, gleichzeitig ihr Gepäck zu transportieren und die Tür in eine Drehbewegung zu versetzen. Ricarda stand mit etwas Abstand dahinter und tippte nervös auf ihrem Smartphone herum. Das Vibrieren ihrer Fitnessuhr samt akustischer Stresswarnung trug nicht gerade zur Entspannung bei.

Als sie das Hotel Minuten später endlich betrat, steuerte sie im Zickzack zwischen den wie Slalomstangen in der Lobby verteilten Neuankömmlingen hindurch zur Bar. Zu Beginn ihres Jobs bei der Kriminalpolizei war sie einmal gemeinsam mit fünfzehn weiteren Nachwuchsbeamten aus dem ganzen Bundesland für ein zweitägiges Seminar zum Thema Forensische Psychologie hier einquartiert gewesen. Das, was die meisten Menschen an solchen Häusern schätzten, konnte sie nicht leiden. Ein familiengeführter Betrieb, dessen Inhaber seine Gäste zuvorkommend umsorgte, sie zum Grund ihres Aufenthalts befragte, ihnen unverlangt Tipps für Freizeitaktivitäten gab – das alles war Ricarda zu aufdringlich. Sie mochte große anonyme Hotels mit freundlichem, zurückhaltendem Personal. Aber sie war ja nicht als Hotelgast, sondern als Ermittlerin hier.

Gadanier fertigte gemeinsam mit einer Rezeptionistin die Reisegruppe ab. An der Bar war niemand. Ricarda setzte sich auf einen Hocker. Dass Gadanier sie übersehen könnte, hielt sie für ausgeschlossen. Er hatte einen Blick für Menschen, denen er ungefragt seine Aufwartung machen konnte. „Guten Abend die Dame, was darf's sein?“, säuselte es hinter Ricarda, noch bevor sie ihre Jacke neben sich ablegen konnte. Eigentlich wollte sie gar nichts trinken. Sie trank selten etwas anderes als Wasser oder Kaffee, Alkohol sowieso praktisch nie. Für Kaffee war es zu spät am Tag, aber Wasser erschien ihr in diesem Fall irgendwie unangebracht, schließlich wollte sie dem Hausherrn in entspannter, redseliger Atmosphäre einige Informationen entlocken. Wahre Schwerarbeit, wenn man wie Ricarda immer zielstrebig zum Punkt kommen mochte. „Darf ich einen Blick in die Getränkekarte werfen?“, fragte sie höflich. „Voilà!“, intonierte Gadanier etwas zu theatralisch dafür, dass er ihr ein Schriftstück reichte, dessen Highlight in der Kategorie Cocktails ein Aperol Spritz mit Zitrone um neun Euro war.

Ricarda ging das Schriftstück Zeile für Zeile, Seite für Seite konzentriert durch und landete schließlich bei „Marillensaft 0,4 l (serviert aus der ‚Sonderedition Hotel Post‘-Doppelmagnumflasche)“. „Donnerwetter, klingt das übertrieben“, dachte sie und verdrehte dabei die Augen, was von Gadanier offenbar nicht unbemerkt blieb. „Haben Sie schon etwas Ihrem Gusto entsprechendes gefunden?“, fragte er süffisant. „Einen Marillensaft, bitte“, antwortete Ricarda. „Exzellente Wahl!“, beschied ihr der Garçon, dessen Miene sich wieder aufhellte.

Motiviert schritt er zum Weinkühlschrank, wo er aus dem untersten Fach ein Drei-Liter-Saftflaschen-Monstrum emporhievte. Er stellte es auf dem Tresen ab und entfernte den Schraubverschluss. Danach stemmte er das Gefäß auf seine rechte Schulter, blickte sich Aufmerksamkeit heischend wie ein Showkellner um und kippte die Flasche gekonnt in Richtung eines großen Saftglases, das er in seiner linken Hand hielt. Während die orangefarbene Flüssigkeit herausströmte, grinste er mit einigen Angehörigen der Reisegruppe um die Wette, die das Schauspiel fasziniert beobachteten. Ricarda hatte sich von dem begeisterten Publikum inzwischen beschämt abgewandt und war froh, als Gadanier seine Darbietung endlich beendet und ihr das Getränk serviert hatte.

„Es freut mich immer sehr, wenn neben Touristen auch die lokale Bevölkerung ihren Weg zu uns findet“, sagte Gadanier. „Sie sind doch von hier, oder? Ich habe Sie schon einige Male in der Stadt gesehen“, kam er mit seinem Verhör jenem Ricardas zuvor. Noch ehe sie antworten konnte, wurde das Gespräch jäh von einigen der Neuankömmlinge unterbrochen, die den Checkin mittlerweile erledigt hatten und nun an der Bar aufgeregt auf die Riesensaftflasche deuteten. „Five of this, please“, sagte einer von ihnen und Gadanier leistete freudestrahlend Folge.

Kurze Zeit später saß Ricarda als Teil einer safttrinkenden Gruppe von Menschen an der Bar und lauschte dem Direktor, wie er den Gästen in überzogen britisch akzentuiertem Englisch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt erklärte: die wunderschöne Altstadt, den traumhaften Panoramablick vom Zwiebelturm der Stadtpfarrkirche, die lauschigen Plätzchen am Fluss – ja, und wenn die Herrschaften an der glorreichen Zukunft der Marillenstadt interessiert seien, sollten sie einen Blick auf die Schautafel bei der Baustelle des Marillenmuseums werfen. Daraufhin folgten Schwärmereien über die kommenden Neuheiten im Hotel: Marillensaft-Whirlpool, Marillenblüten-Suiten …

„Durchhalten. Es ist mein Job“, dachte Ricarda und harrte für ihre Verhältnisse geduldig aus. Die Störer verabschiedeten sich und sie ergriff das Wort. „Ziemlich gut gebucht ihr Haus für die Jahreszeit“, sagte sie und lenkte damit die Unterhaltung instinktiv in die richtige Richtung. „Wir sind zufrieden. Touristengruppen wie diese sind aktuell noch die Ausnahme. Die Saison startet erst mit Beginn der Marillenblüte, die wir für die nächsten Tage erwarten. Davor beherbergen wir hauptsächlich Geschäftsreisende“, antwortete Gadanier redselig. „Unserer Kapazitäten werden außerhalb der Saison deutlich heruntergefahren. Einerseits, um geplante bauliche Neuerungen umzusetzen, andererseits, um in den Zimmern die notwendigen Instandhaltungsarbeiten zu tätigen. Und ehrlich gesagt auch, um etwas Ruhe zu finden.“

„Wie viele Zimmer hat dieses Haus?“, versuchte Ricarda mit einer unmittelbar anschließenden Frage die Oberhand über das Gespräch zu behalten. „Insgesamt einhundertzwanzig. Momentan sind aus besagten Gründen etwa siebzig verfügbar.“ Jetzt musste Ricarda geschickt und behutsam vorgehen, damit der Ausflug ins Hotel nicht umsonst war. „Ich komme hier öfters vorbei. Mir ist schon aufgefallen, dass in den letzten Wochen bei Ihnen viele Handwerker ein und aus gingen. Vom Elektriker bis zum Kammerjäger war da alles dabei“, log sie und fiel damit doch etwas forsch mit der Tür ins Haus. Aber nicht ohne Erfolg.

Gadanier schien es zunächst die Sprache verschlagen zu haben. Er stand hinter der Bar, polierte mit einem Geschirrtuch ein längst blitzblankes Cocktailglas und grinste etwas verloren. „Wir sind ein Haus mit internationalem Publikum. Wo sich vielgereiste Menschen unterschiedlicher Kulturen die Klinke in die Hand geben, ist es nötig, die hygienischen Rahmenbedingungen optimal zu pflegen“, begab er sich sofort in den Rechtfertigungsmodus für den Kammerjägerbesuch. Mehr wollte Ricarda vorerst gar nicht wissen. Noch bevor er sie nach Details zu ihrer Person fragen konnte, trank sie ihren Saft in einem Zug aus, bezahlte und verabschiedete sich. Gadanier, immer noch etwas konsterniert, wünschte ihr einen schönen Abend. Genervt von der antiquierten Drehtür trat Ricarda ins Freie. Eine ungewöhnlich warme Brise wehte ihr ins Gesicht. Bis zur Marillenblüte konnte es nun wirklich nicht mehr lange dauern.