Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: edition assemblage

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Cee merkt allmählich, dass sie Tag für Tag ihre Farben verliert. Natürlich ist sie erstmal verunsichert – obwohl sie genau weiß, dass ihre Vorfrauen das auch schon durchgemacht und überlebt haben. Trotzdem. Nun wird sie wieder einmal lernen müssen, mit einem Verlust umzugehen – und das schon wieder so kurz vor Weihnachten …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 88

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalte

Impressum

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Tag 6

Tag 7

Tag 8

Tag 9

Tag 10

Tag 11

Tag 12

Tag 13

Tag 14

Tag 15

Tag 16

Tag 17

Tag 18

Tag 19

Tag 20

Tag 21

Tag 22

Tag 23

Tag 24

Danksagung

Die Autorin

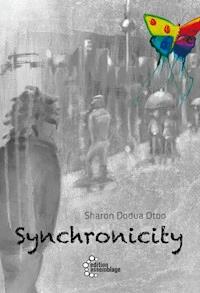

Sharon Dodua Otoo

Synchronicity

Sharon Dodua Otoo

Synchronicity

ISBN 978-3-942885-88-1

Copyright © Dezember 2014 edition assemblage

Die Originalausgabe erschien im Oktober 2014 unter der ISBN 978-3-942885-74-4

edition assemblage

Postfach 27 46

D-48014 Münster

www.edition-assemblage.de

Mitglied der Kooperation book:fair

Lektorat: Clementine Burnley

Titelbild und Illustrationen: Sita Ngoumou

Übersetzung: Mirjam Nuenning

Korrekturlesung: Nouria Asfaha, Carina Büker, Ronja Schreurs, Nadine Lantzsch und Joerg Hammer

Satz: Markus Weiß

»and when we speak we are afraid

our words will not be heard

nor welcomed

but when we are silent

we are still afraid

So it is better to speak

remembering

we were never meant to survive«

***

Audre Lorde, A Litany for Survival

Für Amira Yasmine Sharon

Rest in peace.

Tag 1

Die erste Farbe, die ich verlor, war mein Gelb.

Ich bemerkte es jedoch nicht sofort.

Es war ein Dienstag: Sams Tag. Es nieselte leicht und da ich keine Regenschirme mag (ich finde sie asozial – das ganze Stoßen und Schubsen …), lief ich mit gesenktem Kopf durch die Straßen, wobei ich mich für Richtungshinweise auf die Füße meiner Mitfußgänger_innen konzentrierte. Beinahe funktionierte es auch. Ich stieß eigentlich nur mit einer Person zusammen – einem Polizisten. Und der zählt gar nicht erst, weil er selber nicht guckte, wo er hinlief.

Würden die Leute hier bloß lächeln, wenn es regnet! Denn eigentlich sind sie nicht wirklich hässlich; doch das Licht in ihren Augen wird ständig von ihren heruntergezogenen Mundwinkeln getrübt. Es steht ihnen einfach nicht. Andererseits, was kann man realistisch gesehen von Berliner_innen erwarten? Selbst wenn die Sonne scheint, lächeln sie viel zu selten.

Wie dem auch sei, als ich endlich nach oben blickte, weil ich mein Ziel erreicht hatte, ertappte ich mich wieder mal dabei gegen eine Tür zu „drücken“, obwohl sie wie schon immer ganz klar ein Schild hatte, welches mich informierte zu „ziehen“. Mir fiel auf, dass die Postfiliale irgendwie anders aussah, doch ich konnte nicht genau sagen wie. Ich kniff meine Augen zusammen, wobei ich das Gebäude mehrere Sekunden lang betrachtete und die ganze Zeit über an meiner Unterlippe nagte, bevor ich schließlich hineinging.

Tag 2

Die nächste Farbe, die mich verließ, war Hellblau.

Wie ich es an jedem Morgen bis zu diesem getan hatte, schaute ich aus dem Fenster, um zu sehen, wie der Himmel aussah. Es ist ja nicht gerade so, als hätte ich Unmengen an Klamotten, aber wenn ich meine Morgenroutine durchlaufe, dann hilft es mir so zu tun, als spiele das Wetter eine bedeutende Rolle in meiner Entscheidung, was ich an dem jeweiligen Tag anziehe. In Wirklichkeit läuft es jeden Tag aufs Gleiche hinaus: großer, weißer Wollpulli: ja oder nein? Als ich an diesem besagten Morgen nachschaute, sah der Himmel trübselig aus. Grau wie ein ersoffener Pudel. Okay, ich weiß nicht wirklich, wie ein ersoffener Pudel aussieht, aber ich gehe jede Wette ein, dass er so grau ist, wie eine Farbe nur werden kann. Ich zog zusätzlich meine Skijacke an, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und damit du eine Vorstellung davon bekommst, wie kalt berliner Winter werden können, sollte ich hier anmerken, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie einen Fuß auf eine Skipiste gesetzt habe.

Doch kaum hatte ich meine Wohnung verlassen, fing ich schon an zu schwitzen. Und ich meine damit nicht etwa, dass feine, feminine Schweißperlen meine Stirn schmückten oder so ähnlich. Ich brauchte nicht etwa ein hübsches kleines Taschentuch, um mir leicht die Nase abzutupfen – nein, ich brauchte ein ganzes Badehandtuch, um es mir um den Kopf zu wickeln. Sogar meine Dreadlocks trieften! Da ich spät dran war, machte ich den Fehler, nicht sofort zurück nach Hause zu gehen, um mich umzuziehen.

Den ganzen Weg bis zur Arbeit schielten mich weiße Leute von der Seite her an. Ich glaube im Bus murmelte einer von ihnen etwas Hochwissenschaftliches wie „… die Afrikaner müssen sich hier in Europa so anziehen, weil sie die Wüstenhitze ihrer Heimat vermissen …“

An diesem Abend hielt ich auf dem Weg nach Hause ein vorbeifahrendes Taxi an. Als ich einstieg, verwirrte ich die Fahrerin mit der Frage, warum ihr Licht nicht an sei, um zu zeigen, dass sie verfügbar war. Alles in allem war es ein harter Tag gewesen. Aber es machte immer noch nicht „klick“ – ich dachte lediglich, das Wetter habe mir einen seltsamen Streich gespielt.

Tag 3

Als mein Rot mich verließ, bemerkte ich es sofort.

Ich war dabei, die Straße zu überqueren, weil das rote Ampelmännchen verschwunden war, und natürlich dachte ich nicht daran, nachzusehen, ob das grüne schon da war. Ein großer weißer Typ stand neben mir. Ich kam nicht dazu, ihn zu fragen, wo er herkam, aber er sah irgendwie europäisch aus. Während ich über seine Herkunft nachdachte, trat ich hinaus auf die Straße. Kurz bevor mein anderer Fuß den Gehweg verließ, schnappte er sich plötzlich meinen Arm und zog mich fest zurück. Er sah wütend und fürchterlich erschrocken aus, als der Lastwagen an mir vorbeidonnerte und meinen Fuß um Millimeter verfehlte. Aber es war wirklich – WIRKLICH – nicht meine Schuld.

„Die Ampeln sind ja wohl eindeutig kaputt!“, sagte ich vehement und deutete auf die andere Straßenseite als Antwort auf seinen zornigen obgleich stummen Vorwurf der Fahrlässigkeit.

Doch das waren sie nicht.

Er schüttelte den Kopf und marschierte davon, als das grüne Licht aufleuchtete. Ich schaute mich um und sah, dass alle Autos – ohne Ausnahme – an einer grauen Ampel warteten. Die Rücklichter aller sich vorwärts bewegenden Fahrzeuge waren grau. Und die Bremslichter waren grau. Das Sparkassen-„S“, das Vodafone-Logo, selbst der bis dahin rote Glanz meiner Fingernägel … alles ein ödes, düsteres Grau. In den Schaufenstern sahen die Weihnachtsmannfiguren aus wie Männer, die gerade aus dem Gefängnis entflohen waren.

In diesem Moment überkam mich das Gefühl, dass ich drauf und dran war, in große Schwierigkeiten zu geraten. Als freiberufliche Grafikdesignerin konnte ich es mir nicht leisten, so kurz vor Weihnachten meine Farben zu verlieren.

Tag 4

Als mein Grün verschwand, war ich nicht überrascht.

Ich war in der Nacht zuvor bei dem Versuch eingeschlafen, zu erraten, welche Farbe wohl als nächstes dran war. Am Ende war es ein Unentschieden zwischen grün für Weihnachtsbäume, für Rosenblätter und für Mineralwasserflaschen, oder braun wie das Bündel Zweige, zusammengebunden mit einer goldenen Schleife, oder wie die Holzscheite im Kamin, oder wie die geschmolzene dunkle Schokolade auf Bananenpfannkuchen in meinem Lieblingscafé. Der Gedanke, mein Braun zu verlieren, hatte mich äußerst nervös gemacht. Ich fragte mich: „Wie würde ich dann bloß aussehen?“ Somit war ich tatsächlich beinahe dankbar, als ich aufwachte und bemerkte, dass ich nur mein Grün verloren hatte.

Aber ich wusste auch, dass ich es nicht mehr länger vor meinen Kund_innen verbergen konnte. Ich hatte darüber nachgedacht, sparsam mit der Wahrheit umzugehen. Darüber, ihnen zu erzählen, ich sei ernsthaft überzeugt, dass Schwarz-Weiß-Bilder viel eindrucksvollere Werbeplakate hergeben würden und dass es natürlich bewiesen sei, dass sie den Umsatz steigerten – aber das wäre niemals eine erfolgversprechende Strategie geworden. Alle wissen doch, dass Kinderspielzeuge immer in Farbe beworben werden. Kochbücher brauchen Farben. Strickmuster brauchen Farben. Ich brauche Farben. Und außerdem bin ich sowieso eine sehr schlechte Lügnerin.

Also hatte ich vor, offen mit ihnen über meine Farbkrise zu reden und mir erst dann Gedanken darüber zu machen, wie ich die nächste Hürde nehmen würde, nachdem ich in ihren Schuhen gegangen war – oder wie auch immer dieses Sprichwort heißt. Ich rief zuerst Herrn Welker an. Er war ein schmieriger weißer Hotelmanager und Bauunternehmer, der gerade den Wohnblock, in dem ich wohnte, gekauft hatte. Ich hatte vor ihm zu erklären, dass wir dringend eine Besprechung bräuchten. Sein Telefon klingelte nur einmal – was ziemlich ungewöhnlich für ihn war.

„Guten Tag Herr Welker …“, begann ich zaghaft. „Ach hallo Boney“, antwortete er, „gut, dass Sie anrufen. Ich habe gerade an Sie gedacht. Ich habe einen großen Auftrag, für den ich Ihre Hilfe brauche. Riesig. Hinsetzen und mitschreiben. Ich werde Ihnen das hier nur einmal sagen …“

Tag 5

Lila verließ mich am Samstag und ich weinte, weil es meine Lieblingsfarbe ist.

Ich beschloss, mein Bett nicht zu verlassen und stattdessen einen Trauertag einzulegen und mich mit den wenigen Farben, die ich noch übrig hatte, zu umgeben, sowie mit einer großen Portion dunkler Schokolade, weil sie genauso bitter schmeckte, wie ich mich fühlte. In der Tat war Schokolade auch mein Maßstab für braun. Seit Donnerstagabend hatte ich beschlossen, meine weißen Seidenhandschuhe routinemäßig vor dem Einschlafen anzuziehen. Sollte die Schokolade grau werden, würde ich sie nicht mehr ausziehen. Natürlich war meine Nase noch eine weitere heikle Angelegenheit, da ich sie sehen kann, wenn ich mich genug anstrenge. Ich wusste, ich würde eine gehörige Menge Selbstdisziplin aufbringen müssen, um nicht auf sie zu achten.

Mein Telefonat mit Herrn Welker am Tag zuvor hatte ärgerlicherweise mehr Probleme geschaffen als gelöst. Ich hatte etwas Zeit gewinnen können, indem ich ihm gesagt hatte, dass ich wegen einer „persönlichen Angelegenheit“ ein paar Tage freinehmen müsse. Selbstverständlich gefiel ihm das nicht. Er war ein aufdringlicher Kontrollfreak mit einem aufbrausenden Temperament und daran gewöhnt, dass alle mit „Wie hoch?“ antworteten, wann immer er „Springt!“ brüllte. Ich war die einzige Kollegin, bei der er überhaupt eine Widerrede – oder auch nur etwas, das ansatzweise danach aussah – tolerierte. Und das nur, weil ich seine einzige Schwarze Kollegin war und er, wie die meisten weißen Deutschen seiner Generation (oder irgendeiner Generation) lieber seine Lederhosen verbrennen würde, als Rassist genannt zu werden. Doch ihm blieb keine Wahl. Ich sagte ihm, dass ich ihn am Mittwoch anrufen würde. Bis dahin musste ich eine Lösung finden:

Einerseits durchlief ich den unaufhaltbaren Prozess, meine Farben Tag für Tag zu verlieren, wie alle älteren Mitglieder meiner Familie es vor mir getan hatten. Andererseits wurde mir gerade der Auftrag des Jahrhunderts angeboten. Würde ich diesen Job annehmen, müsste ich nie wieder arbeiten. Was sollte ich bloß tun?

Tag 6

An dem Tag, als mein Dunkelblau sich von mir verabschiedete, nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und rief meine Mum an.