12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der lang erwartete erste Roman der Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo: »Adas Raum« verwebt die Lebensgeschichten vieler Frauen zu einer Reise durch die Jahrhunderte und über Kontinente. Ein überraschender Roman, der davon erzählt, was es bedeutet, Frau zu sein. Ada erlebt die Ankunft der Portugiesen an der Goldküste des Landes, das einmal Ghana werden wird. Jahrhunderte später wird sie für sich und ihr Baby eine Wohnung in Berlin suchen. In einem Ausstellungskatalog fällt ihr Blick auf ein goldenes Armband, das sie durch die Zeiten und Wandlungen begleitet hat. Ada ist viele Frauen, sie lebt viele Leben. Sie erlebt das Elend, aber auch das Glück, Frau zu sein, sie ist Opfer, leistet Widerstand und kämpft für ihre Unabhängigkeit. Sharon Dodua Otoos Mut und ihre Lust zu erzählen, ihre Neugier, die Vergangenheit und die Gegenwart zu verstehen, machen atemlos. »Otoos Art, persönliches und historisches Leid zu brechen zugunsten einer funkenstiebenden artistischen Erzählkonstruktion, lässt diese Geschichte zu einem literarischen Abenteuer werden.« Denis Scheck, WDR

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Sharon Dodua Otoo

Adas Raum

Roman

Über dieses Buch

Sharon Dodua Otoos Mut und ihre Lust zu erzählen, ihre Neugier, die Gegenwart zu verstehen, machen atemlos. In ihrer Welt hängt alles am seidenen Faden, es droht zu fallen, und doch bleibt es auf wundersame Weise in der Schwebe.

So wie Ada, um die sich Otoos erster Roman dreht. Ada ist nicht eine, sondern viele Frauen: In Schleifen bewegt sie sich von Ghana nach England, um schließlich in Berlin zu landen. Sie ist aber auch alle Frauen, denn die Schleifen transportieren sie von einem Jahrhundert zum nächsten. So erlebt sie das Elend, aber auch das Glück, Frau zu sein, sie ist Opfer, leistet Widerstand und kämpft für ihre Unabhängigkeit.

Mit einer bildreichen Sprache und unendlicher Imagination, mit Empathie und Humor zeichnet Sharon Dodua Otoo in ihrem Roman »Adas Raum« ein überraschendes Bild davon, was es bedeutet, Frau zu sein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

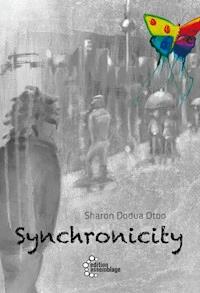

Biografie

Sharon Dodua Otoo (*1972 in London) ist Autorin und politische Aktivistin. Sie schreibt Prosa und Essays und ist Herausgeberin der englischsprachigen Buchreihe ›Witnessed‹ (edition assemblage). Ihre ersten Novellen ›die dinge, die ich denke, während ich höflich lächle‹ und ›Synchronicity‹ erschienen zuletzt 2017 beim S. Fischer Verlag. Mit dem Text ›Herr Gröttrup setzt sich hin‹ gewann Otoo 2016 den Ingeborg-Bachmann-Preis. 2020 hielt sie die Klagenfurter Rede zur Literatur ›Dürfen Schwarze Blumen Malen?‹, die im Verlag Heyn erschien. Politisch aktiv ist Otoo bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. und Phoenix e.V. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Dieser Roman wurde gefördert durch den DEUTSCHEN LITERATURFONDS (Stipendium 2018) und die Guntram und Irene Rinke Stiftung (TAGEWERK-Stipendium 2019).

Originalausgabe

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Bilder: Sita Ngoumou

Covergestaltung: KOSMOS - Büro für visuelle Kommunikation

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490507-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Motto]

Die ersten Schleifen

Ada

Totope, März 1459

Stratford-le-Bow, März 1848

Kohnstein bei Nordhausen, März 1945

Unter den Zahnlosen

Totope, März 1459

Stratford-le-Bow, März 1848

Kohnstein bei Nordhausen, März 1945

Unter den Betrogenen

Stratford-le-Bow, März 1848

Kohnstein bei Nordhausen, März 1945

Totope, März 1459

Unter den Glücklichsten

Kohnstein bei Nordhausen, März 1945

Stratford-le-Bow, März 1848

Totope, März 1459

Ada

Ziemlich viel weiß

Und dann eigentlich gar [...]

Und das für alle [...]

Zwischen den Schleifen

∞

Die nächsten Schleifen

Ada

02:59 Uhr

06:48 Uhr

07:45 Uhr

Unter den Glücklichsten

02:59 Uhr

14:59 Uhr

Unter den Betrogenen

06:48 Uhr

18:48 Uhr

Unter den Zahnlosen

07:45 Uhr

19:45 Uhr

Ada

20:19 Uhr

Epilog

Mir. Wir.

[Hinweis zum Motto]

Danksagung

Für Tyrell

… endlich!

Se wo were fi na wosan kofa a yennkyi

Sankofa, Adinkra Symbolsprache der Asante

Kehr’ um und hole es dir! Es ist nicht verboten

umzukehren, um zu holen, was du vergessen hast.

Lerne aus deiner Vergangenheit.

Die ersten Schleifen

Ada

Totope, März 1459

In der längsten Nacht des Jahres klebte Blut an meiner Stirn, und mein Baby starb. Endlich. Als es nur noch wimmern konnte, berührte Naa Lamiley seine Wange. Schön, dachte ich, dass das seine letzte Erinnerung sein wird. Sie lag direkt neben ihm, das Kind in unserer Mitte, und ihr Kopf ruhte an meinem. Naa Lamileys Augen schimmerten, als sie mir versicherte, dass es nicht mehr allzu lange dauern würde, »so Gott will«. Sie flüsterte, hauptsächlich weil alle unsere Mütter auf der anderen Seite des Zimmers schliefen, aber Naa Lamileys Stimme wäre ihr sowieso versagt. Zusammen hatten wir die letzten drei Nächte an der Seite meines Babys gebetet und geweint. Ich hörte sie kaum und verstand sie noch weniger. Während sie es streichelte, hatte sie mich angesehen, als würde sie sich über meine Irritation wundern, wobei der Satz »Woher willst du das wissen?« meine Lippen nicht verließ. In einer Situation, die ohnehin nicht auszuhalten war, war dies ein besonders abwegiger Moment. Naa Lamiley wusste immer Bescheid. Ich wollte ihr gegenüber in jenem Moment, in dem es buchstäblich um mein eigenes Fleisch und Blut ging, nicht wieder einmal so ahnungslos wirken. Die Notlösung: mich an der Stirn zu kratzen. Kratzen und dabei vergessen, dass ich Blut unter den Fingernägeln hatte.

Die wenigen Kerzen, die Naa Lamiley aufgetrieben und neben der Türöffnung aufgestellt hatte, flackerten.

»So ist es doch auch bei Kofi gewesen«, hauchte sie, als würde sie meinen Sohn beim Sterben nicht stören wollen. Schande über mein Haupt. Das war gar nicht so lange her. Die anschließende Stille, hauptsächlich meiner Scham und ihrem Mitleid geschuldet, begleitete uns durch seine letzten qualvollen Atemzüge. Die Kerzen weinten.

Für die Aufbahrung hatte Naa Lamiley draußen auf dem mondhellen Hof eine winzige Unterlage aus Palmblättern vorbereitet. Sie legte ein weißes Tüchlein dazu. Es gab kein Grab. Der Junge hatte nicht einmal einen Namen, war er doch erst fünf Tage alt. Aber immerhin ist er länger geblieben als mein erstes Kind. Auch ein Junge. Direkt nach der Geburt hatte er seine Augen aufgemacht, sich umgeschaut, und offenbar missfiel ihm das, was er sah. Der Kleine verließ uns, noch bevor ich ihn in den Arm habe nehmen können.

Naa Lamiley drückte meine Hand einmal kurz, stützte sich auf die Knie und stand auf. Ich wollte auch, aber mit großer Mühe schaffte ich es nur zur Hälfte, gerade noch in die Hocke. Es wurde Zeit, ihn nach draußen zu tragen – ich blieb am Boden. Sie beugte sich über eine der Flammen – ich blieb am Boden. Sie blies die Kerze aus, dann die nächste, und noch eine, schließlich hob sie die Babyleiche auf und trug sie aus unserem Zimmer hinaus. Ich blieb am Boden. Die Dunkelheit tröstete mich.

Durch die Türöffnung konnte ich beobachten, wie Naa Lamiley mein Baby in den Armen wog, wie sie seinen Körper sanft auf die Palmblätter legte, wie sie seinen Kopf liebevoll richtete, seine Lippen zupresste. Wie sie ihre Tränen wegblinzelte. Ich lehnte mich an die Wand zurück, schloss meine Augen und döste weg.

Bei Sonnenaufgang – sein Körper war noch warm – pflichteten die älteren, spuckenden, zahnlosen Frauen einander bei, dass ich die gesamte Angelegenheit am besten schleunigst vergessen sollte. Sie saßen nebeneinander auf der Bank direkt vor unserem Zimmer und überwachten den Morgenablauf. Die, die am schlechtesten sehen konnte, nickte bedeutsam in Naa Lamileys Richtung, während sie sprach: Ich sei noch jung und könne, so Gott will, gewiss noch drei gesunde Kinder hintereinander gebären.

»Oder«, kicherte Mami Ashitey und legte eine Pause vom Fegen ein, »vielleicht alle drei zur gleichen Zeit!« Und als wäre dies der beste Witz aller Zeiten, prusteten sie gemeinsam los. Ihre Brustkörbe bebten, bald rollten die ersten Lachtränen. Ich biss mir auf die Lippe. Wussten sie nicht, dass die Prophezeiung besagte, dass ich, die Frau, die sie alle Ada nannten, nur ein Kind ins Erwachsenenalter begleiten würde?

Naa Odarkor, die dabei war, die Unmengen an Garnelen zu frittieren, die später zum Markt gebracht werden sollten, warf ihren Fächer auf den Boden und sprang von der Kochstelle hoch. Die Zahnlose, die am schlechtesten hören konnte, musste von ihr gestützt werden, da sie so kräftig lachte, dass sie beinahe von der Bank gefallen wäre.

Schleunigst vergessen? Ich kämpfte um jede Erinnerung an ihn! Ich hielt mit aller Kraft an dem säuerlichen Geruch meines Sohnes fest. Sein Murmeln klang in meinen Ohren nach, als hätte er gerade erst aufgehört, an meiner Brust zu saugen. Und ich sehnte mich wieder danach, o! Meine prallen Busen drückten mir fast die Luft weg. So rissig und offen wie meine Brustwarzen auch waren, wünschte ich mir nichts sehnlicher, als die Qual der einschießenden Milch gegen die Folter des Stillens auszutauschen. Naa Lamiley schüttelte ihren Kopf und knabberte an ihrem rissigen Daumennagel, während die Zahnlosen mich erneut auslachten – aber es stimmte wirklich, dass ich immer noch spüren konnte, wie er mich angestarrt hatte, als ich ihn in den Armen hielt. Als würde er versprechen, dass er für immer bei mir bleiben würde. Oder vielleicht, dass ich ohne ihn nie wirklich gelebt hatte.

»Eh-eh!«

»Er ist nicht dein MANN, o!«

Ich drehte mich weg. Darf ich also nur um einen Menschen trauern, mit dem ich einmal zusammen lag? Pfft!

Ich wollte kein Grab. Es sollte nicht noch einmal einen verlassenen, zugewachsenen Ort geben, um den sich keine Person kümmern würde, nachdem wir alle fort sein würden – und das sollte bald sein, wir warteten lediglich auf das Zeichen. Kein Grab. Aber ein Ritual sollte es geben, Naa Lamiley wusste welches.

Erst am frühen Abend, nachdem die Feuerstelle angefacht, die Suppe gekocht und die Yamswurzeln gestampft worden waren, erst nachdem wir alle gegessen hatten, erst dann würde eine meiner Mütter sich »um das Baby kümmern«. Es sei denn, ich könnte mich mit ihm wegschleichen, während die Zahnlosen – umgeben von gerupften Federn und ausgenommenen Hühnern – noch miteinander angeregt diskutierten. Ich würde zum großen Wasser laufen, mich dessen Rand nähern und den winzigen, besänftigten Körper in die Wellen gleiten lassen. So habe ich es mir gewünscht.

Da ich mich selber nicht auf dem Markt zeigen wollte – es war zu früh –, schickte ich Naa Lamiley los, um die zwei oder drei Yamswurzeln zu holen, die wir für das Ritual brauchten. Sie nickte – erst müde, dann entschlossen – und verschwand mit einem Korb voller geräuchertem Fisch. Ich drohte auch zu verschwinden. Vor meinen Augen breitete sich eine einnehmende Schwärze aus. Ein Loch. Wenn ich einmal hineinfiel, würde ich ihm nie wieder entkommen können.

Die Zahnlosen beruhigten sich und die Hühner, sie hörten auch auf zu gackern und zu flattern. Mami Ashitey kicherte noch immer, gleichzeitig stolperte sie herum und wedelte mit ihren Armen in der Luft.

»Naa?«, rief sie. Ihr rechtes Auge tränte.

Naa Odarkor schüttelte den Kopf. Sekunden vorher hatte sie genau beobachtet, wie Mami Ashitey sich mit ihrer staubigen Hand über die Augen gewischt hatte. Ich hätte den Fremdkörper entfernen sollen – es wäre auch besser gewesen, denn Naa Odarkors Finger zitterten so –, aber es war zu früh. Ich ertrug Naa Odarkors liebevollen Blick auf ihre Frau nicht, die Zärtlichkeit ihrer Berührung, die Geringfügigkeit von Mami Ashiteys Schmerz. Schon als ich wegschaute, war es vorbei.

Allmählich nahmen alle ihre Tätigkeiten – das Fegen des Hofes, das Fächeln der Flammen oder das Kauen von Kotsa – wieder auf. Dass die Zahnlosen Kotsa überhaupt noch in den Mund nahmen! Selbst ich benutzte den Kauschwamm nur nach dem Essen, oder gelegentlich um einen üblen Geschmack von meiner Zunge zu entfernen. Die Greisinnen? Wenn sie auch nur einen einzigen Zahn zu teilen gehabt hätten, wäre das viel gewesen. Sie kauten aber tagein, tagaus, als würden sie vergeblich versuchen, ein Stück Knorpel kleinzukriegen!

Mein Baby war mit einem weißen Tüchlein bedeckt und wäre sowohl vor dem aufgewirbelten Staub als auch vor der ausgerotzten Spucke vollkommen geschützt gewesen. Ich hätte einfach auf Naa Lamiley warten müssen. Jahrhunderte später werde ich selbst immer noch nicht wissen, was in mich gefahren war. Das Armband war jedenfalls schon aufgeknotet. Ich hielt es in meiner rechten Hand und zählte die Goldperlen mit meinem Daumen ab.

Dreißig, einunddreißig, zweiunddreißig … vor dreiunddreißig Mondphasen, als ich gemerkt hatte, dass der Streifen unter meinem Bauchnabel wieder anfing, nachzudunkeln, ließ ich nichts unversucht. Zunächst betete ich zu Jehova, Gott der Weißen, denn mir wurde erzählt, er sei eifersüchtig, und ich dachte, er würde es mir bestimmt hoch anrechnen, dass ich mich mit meinem Anliegen zuerst an ihn wendete. So hatte ich meine Augen geschlossen, meine Hände ineinandergefaltet und meine Lippen eifrig bewegt. Noch auf meinen Knien kam mir der Gedanke, dass es vorteilhaft wäre, gleich als Nächstes der Küstengottheit Ataa Naa Nyɔŋmɔ zu huldigen, da die Kombination des männlichen »Ataa« und des weiblichen »Naa« sicherlich noch mächtiger wäre als die Einseitigkeit Jehovas. Letztendlich habe ich Ataa Naa Nyɔŋmɔ lediglich ein Lied auf Ga anbieten können. Meine Stimme schaffte die hohen Töne nicht ganz, aber immerhin war ich textsicher. Anschließend hatte ich das Armband umgelegt, in der Hoffnung, dass die Goldperlen diesmal die Verstorbenen überzeugen könnten, mein ungeborenes Kind zu schützen. Das war zumindest das Thema eines hastigen Gebets auf Arabisch, das mir meine erste Mutter vor langer, langer Zeit beigebracht hatte. In der Stille nach dem duʿāʾ kitzelte ich meinen hervorstehenden Bauchnabel und war zuversichtlich, dass meine Bemühungen auch Allah erfreuen könnten. Die ganze Mühe war umsonst. Das Baby starb trotzdem.

Was war so falsch an mir, dass meine Kinder nicht kamen, um zu bleiben? Ich sah nichts, denn meine Wimpern waren zu schwer von Tränen und Schmerz, aber mit den Fingern und den Lippen konnte ich immerhin leise beten. Und gerade als ich die Perlen des Armbands noch einmal von vorne zählte, dämmerte es mir: Mein Sohn musste nicht, so wie sein Bruder vor ihm, komplett nackt nach Asamando zurückkehren. Die Goldperlen, die ohnehin nicht mir alleine gehörten, sollten seine Taille verzieren. Und der Gedanke, dass das Armband auf diese Weise endlich zu meinen Vormüttern zurückkehren würde, tröstete mich ein wenig. Ich setzte mich zu ihm. Die Länge der Schnur reichte nicht ganz aus, darum zog ich vorsichtig drei Fäden aus dem Saum meines Umhangs. Mit den Spitzen meiner Fingernägel befestigte ich sie an der Schnur. Das weiße Tüchlein, das in der leichten Brise wehte, hatte eine winzige Wölbung, die beinahe unschuldig aussah. Ich fasste das Hügelchen an. Hart war es. Wie ein Stein war es.

»Oh!«, stöhnte ich, als ich meine Hand zurückzog. Meine linke Hand schon wieder. Die Zahnlosen waren entsetzt. Mit zwei Schritten war Mami Ashitey an meiner Seite. Zunächst schlug sie mich einmal kräftig und war enttäuscht, weil die Zweige des Reisigbesens für ihre Begriffe zu weich waren. Dann fluchte sie, während sie das Teil in der rechten Handfläche umdrehte, und prügelte mit dem Stiel auf mich ein. Ihre Bewegungen waren schnell und präzise, als hätte sie diesen Vorgang ihr Leben lang einstudiert.

»O Mami!«, meine Hände zirkulierten über meinem Kopf. »Bitte stopp, o! Bitte STOPP!«

Bestimmt hatte sie mich gehört – sie tat nur so, als würde das Geschrei der anderen Zahnlosen mein eigenes übertönen. Naa Odarkor nickte bei jedem Schlag und unternahm keine Anstrengung, um ihre Frau davon abzuhalten, mich zu bestrafen.

Bald traf Mami Ashitey mich mit dem Besen am Knie, an einer besonders empfindlichen Stelle, so dass mein Bein nach vorne schnellte. Es passierte einfach – Schlag. Tritt. Und folglich lag das weiße Tüchlein, unter dem mein Sohn bis dahin friedlich geruht hatte, neben einer steifen Babyleiche. Astaghfirullah.

Einige aufgeregte Hühner.

Vier zahnlose Greisinnen, darunter eine mit Besen.

Eine junge Frau, an der Stirn blutend.

Ein kürzlich verstorbenes Kind.

So in etwa hat er uns vermutlich registriert, der weiße Mann vom Meer –

Stratford-le-Bow, März 1848

ich blickte auf ihn zurück.

Während er sich anzog. Zunächst die Strümpfe, anschließend die Hosen, nie andersherum. Dann erst sein Unterhemd, zweimal ausgeschüttelt. Er befürchtete, das Oberhemd würde sonst nicht richtig sitzen. Die Spitzen seiner eleganten Finger umkreisten die Hemdknöpfe, einen nach dem anderen. Und er zitterte vor Wut. Cher Charles.

Ich hätte den Streit mit ihm vermeiden können, wenn ich ihm uneingeschränkt recht gegeben hätte. Das pflegte ich meist zu tun, denn es war äußerst strapaziös, gerade in jenen Zeiten, Dispute mit Männern wie Charles zu führen. Männer, die sich eigentlich für »die Guten« hielten, doch – zwischen den Schwarzen auf der einen Seite und den Frauen auf der anderen – nicht mehr wussten, woher die nächste Anfechtung ihrer gottgegebenen Autorität kommen würde und deswegen vorauseilend an allen Fronten kämpften. Seine Gewissheit, dass er mir irgendetwas Gescheites zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung sagen konnte, war denkbar lächerlich. Korsette haben wohl nicht nur auf Frauen eine einengende Wirkung. Ich behielt die Frage »Liebling, was geht in deinem Köpfchen eigentlich vor?« für mich und zählte gedanklich bis zehn.

Er hielt eine meiner Berechnungen für die »Analytische Maschine« in der Hand. Seine Lesebrille balancierte auf der Spitze seiner Nase.

»Hmm.«

Er tippte mit dem Zeigefinger auf eine der Zeilen. Eventuell war es da schon ungeschickt gewesen, nicht auf ihn reagiert zu haben.

»Hier hast du einen Fehler gemacht«, sagte er. »Da fehlt ein Komma.«

Ich hatte die Stelle angeschaut, ohne meinen Kopf zu bewegen – dann zurück zu ihm. Ich entschied mich für die Antwort:

»Danke, mein Schatz.«

Ich hatte mich an den Schreibtisch gesetzt, meine Schreibfeder in die Hand genommen, sie in das Tintenfass getunkt und: »Sobald eine analytische Maschine existiert wird sie notwendigerweise der Wissenschaft die zukünftige Richtung weisen« um das fehlende Komma ergänzt.

Er nickte, nahm seine Lesebrille ab und reinigte sie mit seinem Baumwolltaschentuch.

»Und was heißt überhaupt in diesem Zusammenhang analytisch?«

Ich erinnere mich, zu ihm hochgeschaut zu haben, und dass ich seinen ernsten Blick fehlinterpretiert hatte. Gewiss war mein darauffolgender Vortrag ein wenig lang geraten. Seine Augen waren glasig, als ich zum Ende kam:

»Irgendwann werden wir sogar Musik damit komponieren können!«, hatte ich geschwärmt. »Die Anwendungsmöglichkeiten sind unbegrenzt!«

Was hinderte ihn daran, sich einfach mit mir zu freuen? Was für ein armer Mensch, dachte ich. Wie er beleidigt mit seinem Spitzbart gespielt hatte, während er mir entgegnete:

»Wenn das, was du beschreibst, wahr wäre, wäre es schon von einem Wissenschaftler entdeckt worden!«

Hätte ich an der Stelle weiterhin geschwiegen, hätten wir uns noch einmal hinlegen können, noch eine Weile nebeneinander in die Wärme meines Bettes. Nur irgendwann ist auch der allerletzte Funken künstlicher Bescheidenheit verpufft.

»Ja«, nickte ich. »Recht hast du. Und dieser Wissenschaftler bin ich.«

Seine Wangen leuchteten. Als Antwort auf die Frage, wie ich das denn meinen würde, hatte ich zur Seite geschaut und meinen Blick gesenkt. Selbstverständlich reichte ihm das als Entschuldigung nicht. Ich stand vom Schreibtisch auf, als er sich wegdrehte und mit großen theatralischen Gesten seine Hosen anzog.

Ich weiß, ich hätte etwas sagen sollen. Ich bemühte mich auch um einen passenden Satz. Aber ich wollte ihm nicht zeigen, wie sehr ich mich über seinen Ausbruch amüsierte. Meine Stirn begann zu jucken, genau in dem Augenblick, als sein Vertrauen zu mir ein weiteres Stück zerbröckelte. Der zigmalige Anfang vom Ende.

Im Stillen beobachtete ich, wie etliche Stimmen sich in seinem Kopf stritten. Einige brüllten und gaben vernichtende Töne von sich. Sie verurteilten seine »besondere Freundschaft« mit mir aufs Schärfste. Einige andere, die zwar leise, doch versöhnlicher waren, versuchten sich herauszureden, indem sie von der überwältigenden Anziehungskraft der unerwiderten Liebe jammerten. Die mächtigsten Stimmen gehörten allerdings eindeutig denen der Unterlippe. Sie konzentrierten sich auf meine Rechthaberei: »Unverschämt« und »unerhört« und »unsäglich« waren nur die Worte, die mit »U« anfingen.

»Ach, Charles …«

Er liebte es, wie ich seinen Namen aussprach: Charles. Zwischen meinen Lippen, mit dem ausschließlich für seinen Namen reservierten französischen Akzent, klingt er wie ein Gedicht, gar wie ein Lobgesang. Einmal hatte Charles mich »Notre Dame« genannt. Seine Augen waren geschlossen, als er mir über den Unterarm streichelte und seinen Kopf auf meine Schulter lehnte. Ich räusperte mich – nur einmal – und sicherte damit, dass er davon augenblicklich und endgültig absah.

»… lass uns bitte nicht über mathematische Belanglosigkeiten streiten.«

Ich stellte mich hinter ihn. Mein Atem kitzelte die Stelle zwischen Kragen und Haaransatz, an dem seine blasse Haut noch frei lag. »Erzähl mir lieber von David«, meine Lippen berührten seinen Nacken. »Was ist mit ihm? Und mit seinem neuen Vater, Murd- …?«

Natürlich wusste ich, wie er hieß. Bei jedem unserer Rendezvous las Charles mir aus seinen jüngsten Manuskripten vor. So zwang er die Realität der Straßen Londons immer wieder in mein Schlafzimmer hinein. In jenen Momenten pflegte ich meine Augen zu schließen. Ich ließ seine Handlungen um mich herum schweben und, getragen von seinen Visionen, durch seine Stimme, an meinem Verstand vorbei bis tief in mein Herz dringen. Auf diese Weise lernte ich all seine literarischen Figuren schätzen – besser gar als meine eigene Familie. Den putzigen David, der Murdstone als Stiefvater wahrlich nicht verdiente, hätte ich sofort adoptiert. Dass England unzählige echte Waisenkinder hatte, war ein Gedanke, den ich leicht zu verdrängen wusste. Wir thematisierten selten meine Herkunftsfamilie. Oder seine sieben Kinder. Oder meine drei. Nur wenn es absolut nicht zu vermeiden war, redeten wir über die sonderlichen Gestalten, mit denen wir jeweils verheiratet waren.

»Edward Murdstone.«

»Murdstone«, nickte ich und küsste ihn noch einmal auf dieselbe Stelle. »Wieso muss diese Figur so schrecklich, so grässlich sein?«

Ich spürte, wie sein Herz zu explodieren drohte. Ich roch, wie der Schweiß sich auf seiner Oberlippe sammelte. Charles, dachte ich, leg dich doch wieder zu mir hin. Wir hätten über Literatur und Poesie und weitere unwesentliche Dinge sinnieren können. Wir hätten gelacht und uns gleichzeitig berührt. Wir hätten geschwiegen und uns gleichzeitig gefehlt. Denn solange wir nichts Grundsätzliches über unsere »besondere Freundschaft« besprachen, waren genau diese seltenen, frühmorgendlichen Stunden für ihn heilsam. Neben mir. Da gehörte er hin. Selbstverständlich unterschätzte er, wie viel Kraft ihn dieser Tanz um die unangenehmen Themen kostete, cher Charles. Er umkreiste sie in immer kleiner werdenden Schlingen, gelangte in letzter Zeit viel zu nah an sie heran und verbrannte sich. Die Geborgenheit, die er bei mir spürte, war unglücklicherweise für ihn das Gefährlichste an der gesamten Angelegenheit.

Jedoch, noch bevor die konziliante Seite in meinem Kopf heimisch werden konnte, meldete sich meine trotzige Seite: Warum sollte ich Charles Aufmerksamkeit schenken? Nur weil er stets seine Gefühle mit mir teilen musste? War er doch Geschichtenerzähler! Seine Berufung war es, zu verführen und zu verwirren. Was sollte ich einer Person abgewinnen, die den lieben langen Tag damit verbringt, Menschen zu manipulieren, und dafür Geld annimmt? Unwahrheiten und Übertreibungen in die Welt zu setzen und ausgerechnet dafür belohnt zu werden? Von seiner Besessenheit für die Lage der Armen ganz zu schweigen.

Meine Arme strichen leicht seine Hüfte. Es bestand kein Grund zur Eile. Wer sollte mich denn vermissen? Meine Freundinnen? Eventuell. Aber nur, wenn sie wüssten, was ich gerade machte. Meine Mutter? Von wegen! Sie freute sich bestimmt, mit ihren Enkelkindern in Ockham zu sein, gerade weil ich nicht da war. William? Nun ja. Seitdem er vor zwei Monaten nach Frankreich aufgebrochen war, hatte ich nur selten ein Zeichen von meinem Ehemann erhalten, stets ohne Hinweis auf eine baldige Rückkehr. Keine Ahnung, was er dort machte. Vielleicht vermisste mich Lizzie. Die treue Seele. Sie hatte sich gestern Vormittag schon verzogen, ohne dass ich sie darum hatte bitten müssen. Sie scheint erstaunlich oft schneller zu erkennen, was ich brauche, als ich es selbst tue. Meine Mutter hatte recht gehabt – eine bessere Zofe würde ich nie finden.

»Ich gehe meinen Bruder besuchen«, hatte sie gezwinkert – etwas zu vertraut für meinen Geschmack –, »bin morgen rechtzeitig zum Mittagessen wieder da.«

Bis dahin hatte ich allerdings noch gut neun Stunden Zeit und einige unangebrachte Ideen, wie Charles und ich sie zusammen verbringen könnten. Geduldig und erwartungsvoll spielte ich mit seinen Hemdknöpfen. Meine Finger zupften daran, fast hatte ich einen geöffnet und dann –

Puff!

Er befreite sich geschwind aus meiner Umarmung, die Krawatte blieb aufgeknotet. Wie ich ihn kannte, sollte es wieder das letzte Treffen zwischen uns sein, und ich sollte ihn – Herrgott, nur einmal bitte! – endlich als entschlossen erleben. Als er die Tür öffnete, blickte er auf meinen Schreibtisch. Seine Augen verengten sich, seine Nasenlöcher flackerten, er verfluchte mich in farbenfrohen Ausdrucksformen. Ich hörte ihn nicht und verstand ihn noch weniger. Seine Stimme verklang hinter der Kopfrechnung:

(Oder: Wie lange es gedauert hätte, bis ein Buch auf dem Straßenpflaster gelandet wäre, wenn Charles eins aus dem Fenster geworfen hätte, Luftwiderstand vernachlässigt, linke Hand auf Schulterhöhe, 5,75 m über Niveau Bürgersteig.)

Er stampfte die Treppen hinunter, und ich eilte zum Fenster. Wenige Momente später sah ich, wie er die Straße überquerte, wie er in der Stille der Morgendämmerung verschwand. Ich trauerte ihm nicht nach. Ich kannte die Sache mit Charles’ angestrebter Entschlossenheit bereits, es war noch nie überzeugend bei mir angekommen. Künstler eben.

Die Flamme der Kerze am Fensterbrett tanzte vor sich hin, vollkommen gleichgültig gegenüber dem, was gerade geschehen war. In der Glasscheibe wirkte meine Reflexion wie ein Gespenst. Durch die Haare wehten nackte Äste, durch den Schlafrock leuchtete die schwächliche Straßenlaterne. Darüber musste ich lächeln. Gerade ich, die weder an Gespenster glaubte noch an Religion, an Priester, an Hellseherinnen. Ich glaube allein an Zahlen, denn sie lügen nie. Das Gespenst lächelte zurück –

Kohnstein bei Nordhausen, März 1945

danach verschwand es.

Ich weiß also nicht mehr, wie sich Schmerz anfühlt. Ein gestoßener Ellenbogen. Liebeskummer. Brennen im After. Das alles würde darauf hindeuten, dass mein Körper mir gehörte. Aber was für ein seltsames Konzept! Ich kann damit nichts anfangen. Das Zeichen, dass ich ein Leben zur Welt bringen könnte, ist weg. Es ist, als würde meine Gebärmutter mit mir schimpfen: »Du passt ja überhaup’neh’ uff! Deine Verjang’heit haste verlor’n, deine Jehng’waht hamse dir jeklaut – ick jeh’ jetz’ und nehm’ deine Zukumft ma’ mit!« Selbst das Armband meiner Mutter ist weg. Reichsbesitz. Wie ich es auch bin. Mir gehört gar nichts mehr.

In der Sammlung von Momenten flüchte ich meistens in einen rötlichen, schwebenden Raum hinter den Augenlidern. Von dort kann ich das Geschehen aus so etwas wie einer wissenschaftlichen Distanz betrachten. Ich kann. Aber ich will es nicht. Ich will es nie.

Falls das Geschehen nachts passiert und ich mein Gesicht zum Fenster drehen darf, schaffe ich es oft zum Mond. Ich verweile dort, hüpfe leichtfüßig herum und lecke neugierig den Boden. Wie Puderzucker würde es schmecken. Wunderschön. Falls es frühmorgens passiert und ich die Haare offen tragen darf, schüttele ich den Kopf und stelle mir vor, dass sie unendlich lang und aschblond wären. Und sie würden nach Kirschbäumen und Lavendel duften. Traumhaft. Nachmittags würde ich zur Leichtathletin und laufe schneller als Lichtgeschwindigkeit! »Übermensch!«, würden sie sich freuen, wäre ich arisch. »Mannweib!«, würden sie sich empören, wäre ich afrikanisch. Abends, wo es im Fünfzehn-Minuten-Takt geregelt ist und höchstens insgesamt zwei Stunden dauern soll, denke ich mir Kochrezepte aus. Kulinarische Kreationen mit Spargel in sommerlichen Zeiten oder mit Pfifferlingen, wenn die Temperaturen Richtung Herbst wandern. Das erzähle ich Bärchen, denke ich, denn Linde und ich tauschen gerne Rezepte aus. Obwohl wir nur sehr langsam zunehmen, nennt sie mich Dicke und ich sie Bärchen. Ich erlaube mir, Gefühle für sie zuzulassen, weil ich ohne sie keinen weiteren Tag in der Siebenunddreißig überleben würde. Ansonsten habe ich keine Empfindungen.

Darum ist es möglich, dass einer von den Gestreiften im Zimmer steht, ohne dass ich mich wundere wie lange. Oder überhaupt: wie. Es ist phänomenal. Sie kommen – alle fünfzehn Minuten –, und ich merke es nicht. Er wirkt nicht älter als sechzehn. Sogar noch schmächtiger als ich – und das gibt mir zu denken …

ich sehe ihn durch das Zimmer fliegen, ein Abdruck

des Fußes in seinem Hintern –

die Faust würde seine ohnehin schiefe Nase zertrümmern –

die Fingernägel würden davon rot geschminkt werden –

die vertrockneten Lippen würden sich langsam auf

dem Gesicht ausbreiten, während

die Hände sich um seinen Hals wickelten. Enger. Er sähe

die Lippen an, während er ränge. Als Letztes würde er

das schrille, unendliche Lachen hören –

ich hätte alles aus nächster Nähe betrachtet –

ich hätte mir sehnlich gewünscht, dass

ich für diese schöne Hinrichtung

meinen Tastsinn zurückbekommen könnte …

Ich setze mich auf die Bettkante. Er kann, merke ich, noch Schmerz empfinden. Nur deswegen spreche ich ihn an.

»Wir haben Namen für euch«, hauche ich, als er seine Hosen aufmacht. Hastig. Er hat ja nur fünfzehn Minuten, augenblicklich vielleicht gerade noch dreizehn. »Wir haben Namen für euch. Das wird euch überraschen. Auch wir können zählen.«

Jetzt hängt sein Penis, voller Trauer und peinlich berührt, zwischen seinen Beinen. Was macht er da, überlege ich. Er soll zwischen diesen Beinen sein. Ich mache die entsprechenden Körperteile breit. Sein Penis regt sich nicht, und die fünfzehn Minuten sind gleich um. Der Gestreifte gerät in einen Täter oder Opfer? Doch Täter? Bin auf jeden Fall viel mehr Opfer als sie. Oder?-Kreislauf. Ich kenne den Blick. Tja, denke ich. So viel Opfer kannst du nicht sein, wenn dir noch dein Pimmel gehört. Und da ich keinen Besitz habe, kann ich nicht einmal recht oder unrecht haben. Ich schaue es also einfach an: ein Weder-Täter-noch-Opfer, ein Weder-gut-noch-böse, ein Weder-Mann-noch-Kind, ein Nichts.

Eine Pupille erscheint, umrandet von Blaugrau, in dem Loch der Tür, die mir und meinen Besuchern so etwas wie eine Privatsphäre vorgaukelt. Ich sehe die schwarze Pupille, kurz bevor einer gegen die Tür donnert. Ich höre es und verstehe es. Selbstredend weiß ich, dass die da draußen sich einen Spaß daraus machen, uns beim Geschehen zu beobachten, aber der Junge schaut die tiefschwarze Pupille an, seine Augen weit aufgerissen. Süß. Er zieht seine Hosen über die Hüften und knotet sie um seine Taille so fest, als würde er die Hose nie wieder ausziehen wollen. Er verschwindet, noch bevor ich mir seine Nummer ganz einprägen kann. Die ersten Ziffern: neun, null, acht.

Der Nächste kommt herein. Was für ein rotes Gesicht! Er ist nassgeschwitzt und stinkt nach totem Fisch. Ich beachte ihn kaum, sitze einfach weiterhin am Rande des Bettes. Wegen der fehlenden Handlung von Neun-Null-Acht gibt es keinen Grund, irgendetwas zu waschen oder zu desinfizieren, frisch zu machen oder geradezurücken.

»Dzień dobry«, sagt der Nächste und schließt die Tür hinter sich. Es ist kurios. Obwohl ich keine Vergangenheit habe, erkennen erstaunlich viele, dass über mir ein verblasster Bezug zu Polen hängt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es passiert mir aber so oft, es kann kein Zufall sein. Ich antworte nicht. In der Sammlung von Momenten ist nichts »Gutes«, und ich denke nicht in so großen Einheiten wie einem »Tag«.

Der Pole setzt sich neben mich auf das Bett. Er ist größer und älter als der Schmächtige. Ich merke, dass er seine Hand auf das Bein legt und den Schenkel streichelt. Seine Handfläche ist klebrig. Er räuspert sich, küsst mich auf die Wange und fragt, wie er mich nennen darf. Ich höre Stöhnen und Quietschen von nebenan. Ich verstehe alles.

»Jak masz na imię?«, wiederholt er. Die verdammte tiefschwarze Pupille erscheint wieder im Loch. Der Nächste hat Glück. Ich werde nicht versuchen, ihm weh zu tun. Ich lege mich einfach hin und fixiere diese gottverdammte tiefschwarze Pupille, ohne zu blinzeln.

»Będę cię nazywał Ada«, flüstert er, während er sich zu mir legt. Mit der Spitze seiner Zunge ertastet er das Ohrläppchen. Nenn mich, wie du willst, denke ich. Ja, mach mit diesem Körper alles, was du willst.

Diese Kerze brennt noch.

Unter den Zahnlosen

Totope, März 1459

Egal wie fest Mami Ashitey mich in der Hand hielt, wie schnell sie ihren Arm bewegte, oder wie oft sie mich umdrehte, gelang es ihr nicht, Ada mit den Schlägen zu verletzen. Was mich freute.

1459 hatte ich es mir nicht aussuchen können, zu welchem Gegenstand ich werden sollte, aber als Reisigbesen behielt ich immerhin einen gewissen Spielraum. Zu jener Zeit, an jenem Ort war meine Rolle weitestgehend unkompliziert. Ich lag für gewöhnlich draußen in einer schattigen Ecke, neben vier oder fünf Tontöpfen und mehreren Holzkohlehaufen. Es wurde zwar mehrmals am Tag nach mir gegriffen, aber die Fläche zwischen den drei Häuschen auf dem Grundstück war überschaubar. Selbst eine Person, die die größten Bemühungen unternahm, sich vor weiteren Aufgaben zu hüten, benötigte höchstens zwei Arbeitslieder, um den Staub, den Hühnerkot und die Fischschuppen zusammenzufegen und zur Müllhalde zu bringen. Naa Lamiley schaffte es meist in wenigen Atemzügen. Und weil es normalerweise ihre Aufgabe war, alles sauber zu halten, hatte ich damals viel Leerlauf.

Es war in einer jener Ruhephasen, als ich sonnentrunken vor mich hinträumte, dass Mami Ashitey mich in die Hand nahm. Sie fegte und lachte und fegte-lachte, und ich ahnte nichts Böses. Ich erinnere mich, dass meine Zweige noch steif und gerade waren – ich legte Wert darauf. Die Zahnlosen erzählten sich gerne gegenseitig, dass ich deswegen so gut aussah, weil ich aus Palmwedeln gefertigt wurde, während die anderen Besen aus Kokosnussblättern gemacht waren. Und bis zu jenem Morgen hatte es keinen Grund gegeben, die Frauen von etwas anderem zu überzeugen.

Mami Ashitey pausierte. Ich merkte, wie sehr sie sich ärgerte, weil sie mich fester umklammerte. Ein leichtes Grollen drang zwischen ihren Lippen hervor. Im nächsten Augenblick flog ich durch die Luft und zielte auf Adas Schulter.

»Was stimmt mit dir nicht?!«, hörte ich Mami Ashitey schreien. Ihre Augen blinzelten, ihr Mund verzerrt.

»Lern! Das! Doch! Endlich!«, jedes Wort wurde mit einem Schlag betont.

Naa Odarkor nickte ihrer Frau zu, ihre sonst ruhige Stirn von zusammengekniffenen Augenbrauen gezeichnet. Obwohl sie generell als die Nachsichtigere von den beiden galt, war es inzwischen sogar für Naa Odarkor ergebnissicherer, Ada mit dem Stock auf den Oberarm zu schnippen, statt beim Essen, beim Kochen oder beim Begrüßen sie immer wieder zu ermahnen, nur die rechte Hand zu benutzen.

»Sei still!«, hatte sie dann stets gedroht, »sonst gebe ich dir wirklich einen Grund zum Weinen, o!«

Die Frauen Totopes kümmerten sich um Ada, als hätte Mami Ashitey sie aus den eigenen Lenden gepresst. In deren Augen war ihre Prügelstrafe der glühende Beweis dafür.

Ich sah es nicht ein, für einen solchen Zweck so missbraucht zu werden, darum verlangsamte ich mich immer wieder, als ich kurz davor war, Ada zu treffen. Und während Mami Ashitey versuchte, ihre Liebe zu Ada noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen, näherte sich ein Fremder dem Grundstück.

Guilherme Fernandes Zarco, ein schlechtgelaunter, weil vor zwei Jahren in Konkurs gegangener portugiesischer Kaufmann, war am selbigen Morgen vom Deck der São Cristóvão heruntergekrochen und mit großer Mühe zum Festland geschwommen. (Woher ich das weiß, werde ich euch erst später verraten. Ich hoffe auf eure Geduld. Lasst uns zunächst bei Guilherme bleiben.) Als er am Rande des Meeres auf das Schiff zurückblickte, war es ihm vorgekommen, als würden die frisch geflickten Bramsegel direkt aus dem tiefen Blau des Wassers ragen. Bis auf die wehenden Tücher gab es nur Weite und Leere, Rauschen und Rascheln, gewundenes Blau und schillerndes Grün, das Sonnenlicht blinzelte wie Diamanten über die Oberfläche des Wassers. Ein endloses Shhh … Es hatte alles so schön friedlich gewirkt – aber oh, war er am Leiden.

Vor einigen Tagen hatte er bei einer Wette – bis auf die Kleidungsstücke, die er trug, und seinen Krummsäbel – alles verloren. Aus seinem letzten Hemd hatte er eine Art Sonnenhut gebastelt, der seine Glatze, seine Ohren und sogar die Spitze seiner überproportional langen Nase schützte. Alles andere, vor allem seine Schultern, Brustkorb, Unterarme und Beine, waren der gnadenlosen Hitze ausgesetzt. Bei der Annährung der São Cristóvão an die Costa do Ourohatte seine Haut so geglüht, als wollte sie die anderen sogenannten Entdecker warnen: »Bleibt nicht hier! Lebensgefahr!«

Jede unnötige Bewegung Guilhermes bedeutete für jenen Mann, der sie verursacht hatte, eine harte Strafe – oder, falls der Schuldige nicht zu greifen war, dann für den nächststehenden Stellvertreter. Er war eine wandelnde Säule des Schmerzes und: Warum, warum, warum zur Hölle war er nicht an Bord liegen geblieben? Warum hatte er überhaupt zugestimmt, sich auf diese Reise zu begeben? Ein zweites Mal Afrika?! Er knirschte mit den Zähnen, als er sich wieder an die Gläubiger erinnerte. Guilherme verdrängte gerne, dass er sich, um ihnen zu entkommen, wieder auf hohe See hatte begeben müssen.

Von der Küste lag die Siedlung, in der Ada wohnte, jenseits des Regenwaldes, weniger als eine halbe Gehstunde entfernt. Selbstverständlich hatte Guilherme das nicht wissen können. Er vermutete, dass jene Menschen, die ihre Fischernetze am Strand ausbreiteten, nicht allzu weit weg sein könnten. Er kniete sich nieder und rieb eine Ecke des Netzes zwischen seinen Fingern. Es war steif und warm, offenbar gut gepflegt. An einigen Stellen glänzten frisch gestrippte eingewobene Baumfasern aus kräftigem Grün. Aber wo waren die Boote? Er schirmte seine Augen ab, und runzelte die Stirn. Nach links war nichts zu sehen, nach rechts lediglich ein ausgeblichener Einbaum. Aus der Ferne sah er aus wie ein Stück Brennholz.

Am liebsten wäre Guilherme sofort zur Siedlung aufgebrochen. Es war nicht abzusehen, wie lange es noch dauern würde, bis seine Kollegen – zumindest diejenigen, die noch genug Kraft hatten, um schwimmen zu können – den Strand erreichen würden. An der Wasseroberfläche dümpelten ihre Köpfe, ihre Arme schafften es kaum so weit. Und wo war Afonso? War er überhaupt von der São Cristóvão gesprungen? Sobald Guilherme die winzige Gestalt unter den ringenden Schwimmern entdeckte, wandte er sich von deren Anblick ab und steckte seinen Säbel viele Male in den Sand. Wenn sie so unnütz waren, sofort ertrinken zu müssen, wollte er es nicht mit ansehen.

Es gab aber keinen Grund für diesen Gedanken. Die Seemänner waren zu jener Zeit besonders motiviert gewesen, weil sie glaubten, ihre Mission fast erreicht zu haben. Sie waren auf der Suche nach einem gewissen Mansa Uli II. und schätzten, es könne sich nur noch um Stunden handeln. Am frühen Morgen hatten sie sich alle bereits gegenseitig zu ihrem sicheren Erfolg gratuliert. Alle außer Guilherme. Er hatte die Arme dicht vor der Brust verschränkt und die Lippen fest zusammengepresst – denn die Lumpen waren von jener abstrusen Idee nicht abzubringen.

Ihre Besessenheit war das direkte Ergebnis der Überzeugungskraft eines gewissen Diogo Gomes de Sintra, »Seefahrer, Entdecker und Autor«. Der vor kurzem in Ungnade gefallene Zollwächter hatte sie überhaupt erst dazu gebracht, sich der Fahrt nach Afrika anzuschließen, indem er ihnen versprach, dass sie mit mehr Gold beladen zurückkehren würden, als sie sich jemals hätten vorstellen können. Seine Behauptung, dass ein Mansa der Herrscher des ganzen Kontinents sei, war eine ungünstige Verschönerung einer ansonsten sehr nah an der Wahrheit entlang erzählten Lüge. Laut Gomes war Mansa Uli II. außerdem fast genauso vermögend wie Mansa Musa, bekanntlich der reichste Mensch aller Zeiten.

Darum waren die Männer, die sich nacheinander an den Strand schleppten, nicht davon zu überzeugen, dass, selbst wenn Afrika tatsächlich ein einziges Land wäre, sein König nicht unbedingt mit einem einfachen Kapitän wie Gomes Handel treiben würde. Und selbst wenn das irgendwie doch möglich gemacht werden könnte – denn nichts ist so beständig wie der Wandel –, wäre der Mansa mit Sicherheit nicht auf einer mickrigen Insel oder ärmlichen Küstenregion am Rande seines Reiches zu finden.

Monate später würde Gomes zähneknirschend Guilherme recht geben. Jahre später, gegen Feierabend seines Lebens, würde er in seinen Memoiren seine gesamte Entdeckerkarriere in ein vorteilhafteres Licht rücken lassen. Und Jahrzehnte später würde die Geschichte gänzlich vergessen, dass Diogo Gomes de Sintra, »Seefahrer, Entdecker und Autor«, nie die Suche in der Küstenregion aufgegeben und den Einzug ins Landesinnere vollzogen hätte, ohne Guilherme und seine unverwechselbare Hartnäckigkeit.

»Lançar âncora!«, hatte allerdings der unverbesserliche Kapitän an jenem verhängnisvollen Morgen gerufen. Woraufhin ein drittes Mal wahllos irgendwo im Golf von Guinea geankert wurde.

Der erste Seemann erreichte die Küste, als Guilhermes Säbel knochentrocken glänzte. Es dauerte allerdings einige Minuten, bis alle Männer vor ihm standen – Afonso blieb im hinteren Teil der Gruppe. Erst dann wurde Guilherme ausgerichtet, dass Gomes aus »gesundheitlichen« Gründen an Bord bleiben würde. Guilherme hatte ein abfälliges Schnauben unterdrückt, denn es war kein Geheimnis, dass Gomes in der Nacht aus lauter Frustration das letzte Fass Wein geleert hatte.

Guilherme drehte sich auf der Stelle um und marschierte los. Er bewegte sich, als wäre er der rechtmäßige Besitzer des ganzen Landes. Die restlichen Seefahrer, alle das erste Mal auf dem Kontinent, konnten bei seinem achtlosen Lauftempo kaum mithalten, seine Haltung würden sie sich erst aneignen müssen. Bald verlor er sie, und das war ihm auch recht so. Er schlug sich alleine durch das summende Dickicht, hinter ihm krachten zerschlagene Sträucher und verstümmelte Bäume zu Boden. Verstörte Papageien klagten in kreischenden Tönen, als sie in nahegelegenen Baumkronen Schutz fanden.