Tatort Brandenburg: Start der Carla-Stach-Reihe »Tod in der Schorfheide« und »Wenn das Böse nach Brandenburg kommt« (2in1-Bundle) E-Book

Richard Brandes

16,99 €

Mehr erfahren.

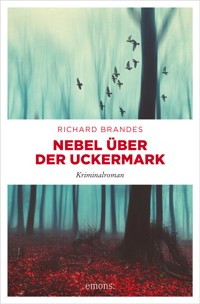

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Band 1 und 2 der Carla-Stach-Reihe Tod in der Schorfheide Hochspannung in der Einsamkeit Brandenburgs. In einem alten Forsthaus in den Wäldern der Schorfheide wird ein Mann bei lebendigem Leib verbrannt. Hauptkommissarin Carla Stach steht vor einem Rätsel: Warum diese Grausamkeit, woher dieser Hass? Tags darauf wird eine Schülerin als vermisst gemeldet, und es mehren sich Hinweise, dass die Fälle zusammenhängen könnten. Der Druck auf die Kommissarin wächst – wenn sie das Mädchen wiederfinden will, muss sie die Hintergründe des Mordes verstehen. Aber die Zeit läuft ihr davon. Wenn das Böse nach Brandenburg kommt Ein atemloser Thriller, wendungsreich und psychologisch fundiertEin Mörder wütet in den Wäldern des Ruppiner Lands und tötet junge Männer. Seine Identität ist ebenso unklar wie sein Motiv. Kriminalhauptkommissarin Carla Stach und ihr Team erkennen bald, dass sie nach einem Psychopathen suchen, der ihnen stets einen Schritt voraus ist. Was sie nicht ahnen: Der Unbekannte verfolgt sie längst. Leise und unsichtbar. . .

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Richard Brandes ist Psychotherapeut mit eigener Praxis und arbeitet hauptsächlich mit Paaren und Jugendlichen. Er schrieb bereits zahlreiche Drehbücher für Krimiserien als Storyliner und Dialogautor. »Tod in der Schorfheide« ist sein Debütroman. Richard Brandes lebt in Berlin.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Für Frank

Der Wald ist schön! – Ihr habt es oft gesungen,Doch lernt ihn kennen, wenn es ihn durchbraust,Es unaufhaltsam in den Wipfeln saust,Indes es rings am Horizont gewittert.O, lernt ihn kennen, wenn ihn Sturm erfaßt,Wenn von den Eichen, Birken – Ast um AstGebrochen, wild verstreut, hernieder splittert.

»Der Wald ist schön« von Schorfheide-Dichter Friedrich Brunold, 1811–1894

Prolog

In den ersten Jahren träumte sie jede Nacht von ihm. Oft wurde sie von ihrem eigenen Schrei aus dem Schlaf gerissen, ohne zu wissen, ob sie tatsächlich oder nur im Traum geschrien hatte. Sie stand auf, kochte sich einen Tee und ging wieder zu Bett. Dann lag sie da und wartete, bis die Morgendämmerung die Angst vertrieb.

Im Traum verfolgte er sie. Sie hörte seine Schritte, aber sie konnte ihn nicht sehen. So irrte sie umher und wusste nicht, ob sie vor ihm floh oder ihm geradewegs in die Arme lief. Manchmal glaubte sie, Waldboden unter ihren Füßen zu spüren und Zweige, die ihr ins Gesicht peitschten. Am Ende stürzte sie, und dann sah sie ihn vor sich stehen – wie ein Schatten, ohne Gesicht.

Danach kam eine Zeit, da verschwanden die Träume. Allmählich, nicht sofort. Sie wurden seltener, tauchten nur noch sporadisch auf und vergingen irgendwann ganz. Sie erinnerte sich noch gut an das befreiende Gefühl, keine Angst mehr vor dem Einschlafen gehabt zu haben. Sie hatte es geschafft. Allein und ohne Hilfe. Darauf war sie stolz gewesen.

Doch eines Nachts kehrten sie zurück.

Sie verstand zunächst nicht, warum. Rückblickend wusste sie, dass sie ihm begegnet war. Vor nicht allzu langer Zeit, an einem milden Spätsommerabend im September. Sie war ihm begegnet, ohne ihn erkannt zu haben. Aber ein Teil in ihr, den man gemeinhin als Intuition, Ahnung oder Instinkt bezeichnet, dieser Teil hatte ihn erkannt.

An jenem Spätsommerabend im September hatte ihr Leben ein zweites Mal eine schreckliche Wendung erfahren.

Der Schatten hatte ein Gesicht bekommen.

1

Sonntag, Woche eins

Ein Herbststurm fegte durch die Nacht, als Herbert Kahlow aus dem Schlaf hochschreckte. Er glaubte, einen Schrei gehört zu haben.

Seine Frau lag neben ihm und schnarchte leise, während er kerzengerade im Bett saß und in die Dunkelheit starrte. Die Leuchtziffern des Weckers zeigten an, dass es wenige Minuten vor halb eins war. Möglicherweise hatte er sich den Schrei nur eingebildet, denn der Lärm, den der Sturm erzeugte, war außergewöhnlich. Böen pfiffen um sein Haus, und die Tür des Werkzeugschuppens donnerte pausenlos gegen den Rahmen. Trotz der Wetterwarnung hatte er vergessen, den Riegel vorzuschieben, und er überlegte, nach draußen zu gehen und die Schuppentür zu verschließen. Doch dann würde er erst recht wach sein.

Er ließ sich auf den Rücken fallen, schloss die Augen und lauschte. Da war noch ein weiteres Geräusch, etwas, das er nicht zuordnen konnte. Es klang wie ein Tosen oder Grollen und war so unterschwellig, dass er zunächst glaubte, sich zu täuschen. Aber er täuschte sich nicht. Etwas geschah dort draußen. Etwas, das ihn beunruhigte.

Er schwang die Beine aus dem Bett, schlüpfte in seine Hausschuhe und stellte sich ans Fenster. Ein Windstoß ließ die Scheibe beben. Wolken zogen in rasantem Tempo an einem fast vollen Mond vorbei, der seinen Garten und die Felder in ein fahles Licht hüllte. Die Schuppentür wurde von einer Böe erfasst, aufgerissen und wieder zugeworfen, während sich der Weidenbaum im Sturm bog. Bis auf das Wetter war nichts ungewöhnlich dort draußen. Das Geräusch musste aus einer anderen Richtung kommen. Aber woher? Es fröstelte ihn.

»Kannst du wieder nicht pinkeln?«

Die Stimme seiner Frau riss ihn aus seinen Gedanken. Er drehte sich zu ihr um. Sie saß aufrecht im Bett.

»Hörst du das?«, sagte er. »Dieses seltsame Grollen?«

Sie horchte.

»Ich weiß nicht. Du meinst den Wind.«

»Hör genau hin.«

Sie wandte sich ab und lauschte.

»Da ist nichts«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Du bildest dir das bestimmt bloß ein.«

Margots Worte beruhigten ihn nicht. Seit ihr Hörvermögen nachgelassen hatte, war ihrer Wahrnehmung nur noch bedingt zu trauen. »Irgendetwas stimmt da nicht«, sagte er. »Ich fühle es.«

Sie legte sich wieder hin. »Wenn du meinst. Aber beschwer dich nicht, dass du dich wie gerädert fühlst morgen früh.«

Dann wälzte sie sich auf die Seite, und es dauerte nur wenige Augenblicke, bis sie erneut schnarchte.

Vielleicht hatte seine Frau recht. Vielleicht bildete er sich das Geräusch tatsächlich nur ein. Auch der Schrei war vermutlich nichts anderem als dem Heulen des Sturms geschuldet.

Er legte sich ins Bett, zog die Decke bis zum Kinn und schloss die Augen in der Hoffnung, bald einschlafen zu können. Doch eine innere Unruhe hatte ihn gepackt. Ihm war, als zöge ein Unheil auf. Es gelang ihm nicht, sich zu entspannen. Er war zu aufgedreht.

Plötzlich durchzuckte ihn ein Schreck. Er glaubte, schon wieder in der Ferne einen Schrei gehört zu haben.

»Da ist was passiert!«, platzte es aus ihm heraus, während er hochfuhr. Seine Frau reagierte nicht.

Er horchte. Kein Zweifel, da schrie ein Mann, wie unter Schmerzen oder in Todesangst.

Er sprang aus dem Bett, warf sich einen Bademantel über, trat in seine Hausschuhe und lief durch den Flur in die Wohnstube, die vom abendlichen Fernsehen noch gut geheizt war. Die Schreie und das Tosen wurden lauter.

Er riss das Fenster auf. Laub wirbelte über die Straße; in der Luft hing der Geruch von Rauch. Er schien der Einzige zu sein, der wach war, denn hinter den Fenstern der Landhäuschen, die die Straße säumten, war es stockfinster. Er lehnte sich hinaus und spähte zum Wald, der gleich hinter der Dorfstraße begann. Zwischen den Bäumen leuchtete es feuerrot. Er erschrak so sehr, dass er sich unwillkürlich ans Herz fassen musste. Das ehemalige Forsthaus brannte! Die Flammen fauchten in die Höhe, während es unentwegt knackte. Er kannte dieses Knacken. Er hatte es schon einmal gehört, vor vielen Jahren, als seine Scheune gebrannt hatte. Es stammte von dem Holz, das durch die Hitze riss.

Die Schreie wurden schriller, und ihn schauderte. Warum rettete sich der junge Mann, der in dem Haus lebte, nicht nach draußen?

Er wollte gerade zum Telefon eilen, um die Feuerwehr zu alarmieren, als das Dach des Forsthauses in sich zusammenkrachte und ein Funkenregen in den Nachthimmel schoss. Die Kirchturmglocke läutete ein einziges Mal, dann wurde es allmählich stiller. Das Tosen verwandelte sich in ein Knistern, die Schreie waren verstummt.

Es war ein Sonntag im Oktober, eine halbe Stunde nach Mitternacht.

2

Der Lärm, der Carla aus dem Schlaf riss, war markerschütternd. ZZ Top, »Sharp Dressed Man«, ein Lieblingssong ihrer Jugend, aus dem Westradio. Sie tastete suchend auf ihrem Nachttisch, doch sie konnte ihr Smartphone nicht finden. Wo war das verdammte Ding?

Gleichzeitig fing der Hund an zu bellen. Er hatte am Fußende geschlafen und sprang mit wedelndem Schwanz an ihrer Schulter hoch. Es war ein Höllenkrach.

»Bruno, aus!«

Mühsam setzte sie sich auf, knipste die Nachttischlampe an und schwang ihre Beine aus dem Bett. Sie fror, denn sie war nur mit einem T-Shirt bekleidet. Am Abend hatten sie und Kathrin in einem Edelrestaurant ihren Hochzeitstag gefeiert. Anschließend waren sie mit Freunden in einer Kneipe versackt, Tequila und Bier, Bier und Tequila. Was hatten sie gesoffen! Daher auch diese rasenden Kopfschmerzen.

Das Getöse aus Hundegebell und Hardrock überschritt eine Grenze des Erträglichen. Hinter ihr richtete sich Kathrin schlaftrunken auf. »Kann nicht mal jemand diesen Hund ausschalten!«, nuschelte sie. »Mir fallen gleich die Ohren ab!«

Carla stand auf und schloss das Fenster, denn ums Haus tobte ein fürchterlicher Sturm. Dann ging sie in die Hocke und durchwühlte ihre Klamotten, die als Häufchen auf dem Boden lagen. Ihr Smartphone steckte nicht in der Gesäßtasche ihrer Jeans, wo sie es vermutet hatte, sondern irgendwo zwischen ihrer Kleidung. Als sie es endlich fand und hervorholte, wurde der Lärm noch lauter und veranlasste den Hund, ebenfalls aufzudrehen. Ärgerlicherweise fiel ihr in der Eile nie ein, wie man das verfluchte Telefon leiser stellte. Am liebsten hätte sie es aus dem Fenster geworfen.

»Oh mein Gott!«, stöhnte Kathrin.

Als sie das Gespräch annahm, wurde es wieder still. Auch Bruno beruhigte sich. Er war der Meinung, dass er mit ihr verheiratet sei – und Kathrin nur geduldet.

Es war Maik, der anrief. Er war es auch, der diesen Heidenlärm zu verantworten hatte, denn er hatte den Song für sie als Klingelton eingerichtet. Seitdem fuhr sie jedes Mal zusammen, wenn ihr Handy loslegte. Maik hatte ihr zwar gezeigt, wie man den Vibrationsalarm einstellte, aber sie konnte es sich einfach nicht merken. Zum Teufel mit diesem Technik-Schnickschnack! Sie hätte sich niemals so ein Ding anschaffen sollen. Ein normales Handy hätte es auch getan!

»Hallo, Carla, ich hoffe, ich störe nicht. Du hast dein Diensthandy ausgeschaltet. Die Leitstelle versucht schon die ganze Zeit, dich zu erreichen.«

Carla ließ sich wieder ins Bett fallen und kroch unter die Decke. Wenn ihr nicht so kalt gewesen wäre, wäre sie zum Telefonieren nach unten gegangen, und sie hoffte, dass Kathrin trotz der Unruhe weiterschlafen konnte. Den Hintergrundgeräuschen nach zu urteilen, fuhr ihr Kollege gerade im Auto.

»Wie kommst du darauf, dass du störst?« Ihr Blick fiel zum Radiowecker. »Es ist doch erst ein Uhr sechzehn.« Knapp zwei Stunden hatte sie geschlafen.

»Auweia, du klingst aber mies. Ein paar Oktaven zu tief, würde ich sagen. Hört sich nach Feiern an. Nicht, dass es mich was angeht, aber wolltest du nicht abnehmen, indem du ganz auf Alkohol verzichtest?«

Carla hatte tatsächlich seit einem halben Jahr – mit Ausnahme des gestrigen Abends – keinen Alkohol mehr getrunken und sich auch mit dem Essen zusammengerissen. Leider hatte es nicht den erwünschten Effekt. Sie hatte zwar zehn Kilo abgenommen, aber es bemerkte niemand.

»Du hast recht, mein Engel. Es geht dich nichts an. Was gibt’s denn?«

Bruno begann wieder in einer Lautstärke zu bellen, als wolle er Einbrecher verjagen.

»Aus!«

Das Gekläffe war kaum auszuhalten.

»Aus, verflucht noch mal!«

»Hausbrand in einem Kaff in der Schorfheide«, sagte Maik unbeeindruckt von dem Spektakel, das der Hund gerade veranstaltete. »Kappe, bei Zehdenick. Das ehemalige Forsthaus. Bin grad auf dem Weg dahin.«

»Bruno! Halt dein Maul!«

Der Hund sprang kläffend am Bett hoch. Er mochte es nicht, wenn sie telefonierte, vermutlich war er eifersüchtig. Carla hob einen Finger und sah ihm eindringlich in die Augen, doch Bruno schien das nicht einzuschüchtern, ganz im Gegenteil. Er legte noch einige Dezibel zu.

»Dieser blöde Rauhaardackel!«, sagte Maik. »Kann man dem nicht endlich mal die Stimmbänder rausoperieren?«

Carla beschloss, die fiese Bemerkung zu ignorieren.

»Was haben wir mit einem Brand zu tun?«, brüllte sie ins Handy, während sich Kathrin stöhnend auf die andere Seite wälzte. »Ist Sache des Branddezernats!«

»Du musst nicht so schreien«, brüllte Maik zurück. »Ich bin nicht derjenige, der Hörprobleme hat.«

»Bruno! Es ist genug! Wir haben es ja verstanden!«

»Mir reicht’s jetzt!«, sagte Kathrin und schnappte sich Decke und Kopfkissen. »Ich schlaf unten!«

»Kannst du bitte Bruno mitnehmen?«

Kathrin reagierte nicht, sondern taumelte verschlafen und mit Bettzeug beladen aus dem Zimmer. Bruno sah ihr nach und war endlich still.

»Wir haben eine verkohlte Leiche«, sagte Maik, dessen Stimme plötzlich wohltuend klar klang. »Müller vom Branddezernat ist schon da. Er meinte, wir würden eine böse Überraschung erleben.«

»Unkonkreter geht’s wohl nicht!«, sagte Carla und ließ sich zurück auf das Bett plumpsen. »Wie kommt er auf Mord?«

»Keine Ahnung. Müller macht es ja gerne spannend. Am besten, du schwingst dich sofort in deinen Wagen und kommst her.«

Carla drückte Maik mit einem lauten Seufzer weg. Von Linum, wo sie wohnten, bis nach Zehdenick-Kappe war es bestimmt eine Stunde Fahrt. Sie klickte die Kamerafunktion an – eine der wenigen Anwendungen, die sie ohne größere Schwierigkeiten bedienen konnte. Das Gesicht war voller Falten, die nicht nur vom Liegen kamen, und die elegante weiße Kurzhaarfrisur war völlig zerzaust. Sie fühlte sich überhaupt nicht fit für eine Ermittlung und brauchte sofort eine Kopfschmerztablette, sonst war sie zu keinem klaren Gedanken fähig.

Sie stieg aus dem Bett, während Bruno sie mit aufgestellten Ohren ansah. Er hoffte, dass es nach draußen ging. Aber dass er sich da mal nicht täuschte. An einem Tatort hatte er nichts zu suchen.

3

Der Weg nach Kappe zog sich einige Kilometer als schmale Asphaltstraße durch einen finsteren Wald aus Laubbäumen und Kiefern. Die Gegend gehörte zur Schorfheide, einem überwiegend geschlossenen, teils dichten Waldgebiet, das sich über die Landkreise Oberhavel, Barnim und Uckermark erstreckte. Die Telefonleitungen verliefen oberirdisch, und einer der hölzernen Masten, die das schwarze Kabel trugen, war vom Sturm eingeknickt. Auch ein Baum war umgestürzt, ohne jedoch die Straße vollständig zu blockieren, sodass Carla im Schritttempo drum herumfahren konnte.

Das ehemalige Forsthaus befand sich etwa hundert Meter vom Dorf entfernt mitten im Wald. Der Sturm hatte nachgelassen, nur hin und wieder wehte eine Böe, die mitunter so kräftig war, dass der Wagen ruckelte.

Beim Aussteigen trat Carla in eine der Pfützen, die das Löschwasser hinterlassen hatte. Die Luft war feucht, und es roch nach Rauch. Das Haus war zu einer Ruine heruntergebrannt und wurde von Scheinwerfern, die die Polizei an allen Seiten aufgestellt hatte, angestrahlt. Es wimmelte nur so von Beamten in weißen Schutzanzügen, Feuerwehrleuten und Uniformierten. Vor einem Flatterband, das das Grundstück weiträumig umspannte, hatte sich eine Menschenmenge gebildet, die zum Unglücksort hinüberspähte.

Carla war fassungslos über das Ausmaß der Zerstörung. Vermutlich hatten sie es mit Brandstiftung zu tun, denn ein unbeabsichtigtes Feuer hätte niemals einen derartigen Schaden verursacht. Der Dachstuhl war eingestürzt und hatte das obere Stockwerk unter Balken und Ziegeln begraben. Die Fenster im Erdgeschoss waren geborsten und die Rahmen verbrannt, sodass dort Löcher klafften, durch die man in die Wohnräume blicken konnte. Kaum ein Möbelstück war noch als ein solches zu erkennen; in den Zimmern türmte sich verkohlter Schutt, aus dem es vereinzelt qualmte. Carla fragte sich, warum es einen Toten gab. Hatte das Opfer nicht ins Freie flüchten können?

Maik stand plötzlich neben ihr. Lederjacke, Stehfrisur, herbes Parfüm – für diese Uhrzeit wirkte er noch recht frisch.

»Da bist du ja!«, sagte er. »Der Tote liegt im Haus. Wollen wir?«

»War der Notarzt schon da?«

»Ja, aber er ist auch gleich wieder weg. Er meinte, er sei hier überflüssig. Wir sollten uns auf einiges gefasst machen. Siehst du den Wagen da vorne?« Maik zeigte auf einen VW Caddy, der vor dem Gebäude parkte und völlig ausgebrannt war. »Das Feuer kann unmöglich auf das Auto übergesprungen sein, auch nicht bei dem Sturm. Es steht zu weit vom Haus weg. Jemand muss es in Brand gesetzt haben. Deshalb glaubt Müller an Mord.«

»Also eindeutig Brandstiftung!«, sagte Carla. »Ob es Mord war, muss sich noch zeigen. Wo ist Müller überhaupt?«

»Läuft hier irgendwo rum und entnimmt Brandschuttproben.«

Sie gingen in Richtung des Hauseingangs.

»Wer hat den Brand gemeldet?«, fragte Carla, wobei sie erneut in eine Pfütze trat.

»Ein Zeuge namens Herbert Kahlow. Er wohnt gleich drüben im Dorf. Falls du Fragen hast: Er und seine Frau warten an einem Einsatzfahrzeug.«

»Was ist mit dem Rechtsmediziner?«

In diesem Moment fuhr ein schwarzer Golf heran und hielt abrupt vor Carla und Maik. Der Fahrer, Anfang fünfzig und sportlich gekleidet, war Dr. Karsten Berkemann. Carla hatte oft mit ihm zu tun.

»Falls es jemanden interessiert«, sagte er beim Aussteigen, »ich war gerade auf einem Geburtstag. Meine Schwägerin. Ein Riesenfest, richtig nett war’s! Freunde und Verwandte, die ich eine Ewigkeit nicht gesehen hatte.«

Das war typisch Berkemann, der sich für gewöhnlich für den Einzigen hielt, der arbeitete. Alle anderen waren wohl zu ihrem Vergnügen an einem Tatort. Er trug einen schwarzen Lederkoffer und ging um seinen Wagen herum auf Carla und Maik zu.

»Mein Mitgefühl!«, sagte Carla, während sie den Hauseingang betrachtete. Von der Tür hing nur noch ein verkohlter Rest in den Angeln. »Das ist ja fast so schlimm, wie bei einem Brand umzukommen.«

Carla betrat als Erste die Diele. Es roch noch leicht nach Benzin, das vermutlich als Brandbeschleuniger benutzt worden war. Maik und Berkemann folgten.

»Der Hauseigentümer heißt Nico Römer und ist fünfunddreißig«, sagte Maik zu Carla, während er sich einen Mundschutz am Hinterkopf zuband. »Ob er der Tote hier ist, wissen wir noch nicht. An sein Handy geht er jedenfalls nicht.«

Die Leiche lag gleich neben dem Eingang. Sie war mit einem weißen Tuch abgedeckt.

»Da ist noch was«, sagte Maik, dessen Stimme vom Mundschutz gedämpft wurde. »Dieser Nico Römer hat in Zehdenick ein Computergeschäft. Reparaturen und so. Mit einem Kompagnon namens Leo Rapp. Zufall oder nicht, in dem Geschäft ist eingebrochen worden.«

Carla wurde hellhörig. Sie hatte sich ebenfalls eine Maske übergezogen und war gerade damit beschäftigt, in Einweghandschuhe zu schlüpfen. »Wann?«

»Gegen drei gestern Nacht. Zwei Täter mit Sturmhauben schlugen alles kurz und klein. Ein Anwohner hat die Szene gefilmt. Mit seinem Handy.«

»Dann gibt es eine Aufnahme?!«

»Leider nicht. Die Täter haben dem Zeugen sein schickes neues weißes iPhone weggenommen, bevor sie ihm eins verpasst haben. Der Typ kann von Glück sagen, dass nicht mehr passiert ist.«

»Läuft die Ortung des Handys?«

»Ja. Aber die Jungs werden nicht so blöd sein, es eingeschaltet zu lassen.«

»Ist was geklaut worden?«

»Seltsamerweise nicht. Der Einbruch muss einen anderen Grund gehabt haben. Würde mich nicht wundern, wenn der Brand hier auch auf das Konto dieser Typen geht.«

Der Arzt hatte sich zu dem Toten gehockt und hielt einen Zipfel des weißen Tuchs in der Hand. Auch er trug Mundschutz und Handschuhe.

»Können wir?«, sagte er. »Oder wollt ihr lieber eine Kaffeepause einschieben? Ich hab im Auto noch einen, falls es sich dann leichter plaudern lässt.«

Carla und Maik warfen sich einen augenrollenden Blick zu.

»Wir plaudern nun mal gerne während der Arbeit«, sagte Carla. »Weil es hier so gemütlich ist.«

Sie hielt etwas Abstand vom Toten, denn ihr war bereits von zwei Aspirin übel. Zum Glück waren zumindest die Kopfschmerzen verschwunden.

Berkemann hob das Tuch an, und Maik wandte sich blitzartig ab. »Alter Schwede!«

Auch der Arzt drehte sich ein Stück zur Seite und ließ das Tuch zurück auf den Toten fallen. Es war der Gestank verbrannten Fleisches, der in penetranter Weise aufstieg. Carlas Übelkeit verschlimmerte sich zu einem Brechreiz. Daher zog sie es vor, die Leiche im Stehen zu inspizieren, statt sich wie sonst neben Berkemann zu hocken. Sie holte ein Papiertaschentuch aus der Jackentasche und hielt es sich vor den Mundschutz.

»Zweiter Versuch!«, sagte der Rechtsmediziner und lupfte das Tuch noch einmal.

Der Anblick war grauenhaft. So etwas hatte Carla in ihren mehr als fünfunddreißig Dienstjahren nicht gesehen.

Der Körper befand sich in Rückenlage und war zu einem großen Teil verkohlt. An den Beinen klebten noch Reste einer Jeans, während andere Kleidungsstücke vollständig verbrannt waren. Es war unmöglich zu erkennen, ob der Tote männlichen oder weiblichen Geschlechts war. Aus dem Hinterkopf quoll Gehirnmasse, die sich in einen schwarzen Klumpen verwandelt hatte, während die Zunge aus dem weit aufgerissenen Mund hing.

»Ich kotz gleich!«, sagte Maik, der sich noch immer abgewendet hatte und nur hin und wieder einen Blick riskierte.

Carla versuchte mit aller Kraft, ihre Übelkeit zu ignorieren, und lenkte ihre Konzentration auf die Körperhaltung des Toten, die einer für Brandopfer typischen Fechterstellung glich. Die Beine waren im Knie gebeugt und zu einer Raute geformt, wie bei einem Säugling, der auf einem Wickeltisch lag. Eigentlich hätten sich auch die Arme in einer angewinkelten Position befinden müssen. Doch mit den Armen des Toten stimmte etwas nicht. Es sah so aus, als existierten sie gar nicht.

Berkemann zeigte auf die Beine des Toten. »Die Gliedmaßen werden gebeugt, weil sich Sehnen und Muskulatur durch die Hitze verkürzen«, sagte er dozierend.

Maik wagte einen Blick zum Hals des Opfers, wo stichartige Verletzungen zu erkennen waren. »Vielleicht ist er erstochen worden«, sagte er.

»Das sind keine Einstiche«, sagte der Arzt. »Die Haut ist aufgeplatzt, wegen der enormen Temperaturen.«

Carla dachte, dass Maik mit seinen achtunddreißig Jahren vermutlich noch nicht allzu viele Brandleichen gesehen hatte. Im Gegensatz zu ihr, die fast zwanzig Jahre mehr auf dem Buckel hatte.

»Was ist mit seinen Armen?«, fragte sie mit Blick zu Berkemann.

Der Rechtsmediziner wendete den Leichnam behutsam ein Stück zur Seite und senkte schlagartig den Blick. »Ach du dickes Ding!«

Carla bückte sich in Richtung des Toten und war ebenfalls geschockt. Das Brandopfer war mit Handschellen gefesselt worden. Die Person, die vor ihnen lag, war eindeutig ermordet worden.

»Wer tut so was Grässliches?«, flüsterte Maik mehr zu sich selbst, während der Arzt begann, den Körper des Toten vorsichtig abzulegen.

»Einen Moment noch«, sagte Carla. »Was ist das?«

Sie zeigte auf einen dünnen, kordelähnlichen Strick, der auf Höhe der Schultern lag. Er hatte in etwa die Länge einer Zigarre und war trotz des Brandes gut erhalten, weil er durch den darüberliegenden Körper geschützt worden war.

»Sieht aus wie ein Hanfseil«, sagte sie. »Vielleicht hat man ihm einen Strick um den Hals gelegt, und das hier ist der Rest davon.«

»Du meinst, er wurde erdrosselt?«, fragte Maik.

»Das kriege ich bei der Obduktion raus«, sagte Berkemann, der den Toten noch immer in einer seitlichen Lage hielt.

Carla versuchte, sich einen möglichen Tathergang vorzustellen. Jemand hatte dem Mordopfer Handschellen angelegt, um es an einer Flucht zu hindern. Anschließend hatte der Täter das Opfer erdrosselt und Benzin im Haus verschüttet, bevor er alles in Brand gesetzt hatte. So könnte es sich abgespielt haben. Oder auch nicht.

»Hol den Fotografen«, sagte sie zu Maik. »Wir brauchen ein Bild von dem Strick, an Ort und Stelle.«

Während Maik nach draußen ging, drehte Berkemann den Leichnam behutsam auf den Rücken.

»Ich lass ihn ins Institut bringen«, sagte er im Aufstehen. »Im Übrigen glaube ich nicht, dass er erdrosselt wurde. Siehst du die Krähenfüße?«

Er deutete auf zarte weiße Striche an den Schläfen des Opfers.

»Das spricht dafür, dass er die Augen während des Feuers zusammengekniffen hat. Er hat alles bei vollem Bewusstsein mitbekommen.«

Carla musste an die frische Luft. Ihr war kotzübel.

Draußen vor der Tür streifte sie Mundschutz und Handschuhe ab und nahm ein paar tiefe Atemzüge. Es ging ihr augenblicklich besser.

»Sieht schwer nach Mordbrand aus«, sagte sie zu Berkemann, der ihr gefolgt war und ebenfalls tief einatmete, während er sich von den Hygiene-Utensilien befreite.

»Allerdings. Der Täter wollte Spuren vernichten. Was ihm womöglich auch gelungen ist.«

Carla schlenderte ein wenig benommen zu dem ausgebrannten weißen Caddy, der großflächig vom Feuer geschwärzt war, sodass man den Firmenschriftzug an der Fahrzeugtür nur noch undeutlich erkennen konnte. »Rapp und Römer. Computerservice. Hilfe vor Ort«. Handynummer und Geschäftsadresse waren durch die Brandschwärze unvollständig geworden.

Carla zückte eine Taschenlampe und leuchtete ins Wageninnere. Das Armaturenbrett war geschmolzen, von den Polstern hingen nur noch Fetzen herab.

»Hat jemand den Hund gefunden?«, rief sie, während der Strahl der Taschenlampe unruhig über die vorderen Sitze flackerte.

Maik tauchte neben ihr auf und spähte in den Wagen. »Welchen Hund?«

Carla leuchtete auf eine verkohlte Hundeleine und den Rest einer Felldecke. Beides lag auf dem Beifahrersitz.

»Scheiße!«, sagte Maik.

In diesem Moment kam Kriminalhauptkommissar Peter Müller vom Branddezernat humpelnd hinzu. Nach einem Motorradunfall litt er unter einer nie verheilten Beinverletzung.

»Wo steckt ihr denn?«, sagte er schroff. »Ich suche euch schon die ganze Zeit!«

Er trug einen Schutzanzug und war in Begleitung eines braun-weiß gescheckten Kleinen Münsterländers, der als Spürhund diente. Der Hund hatte schwarze Gummischuhe an den Pfoten, damit er sich keine Verletzungen zuzog, wenn er den Brandschutt inspizierte. Er lief schnüffelnd neben Müller her.

»Habt ihr irgendwo einen Hund gefunden?«, fragte Carla mit Blick zu dem Münsterländer.

»Einen Hund!«, platzte es aus Müller heraus. »Außer meinem Arco gibt’s hier keinen Hund. Wieso?«

Carla leuchtete mit der Taschenlampe auf den Beifahrersitz, woraufhin Müller in gebeugter Haltung in das Auto sah.

»Der wird irgendwo unter dem Schutt sein«, sagte er in einer Beiläufigkeit, als spreche er von einem alten Sessel, der ohnehin auf den Sperrmüll gehört hätte. Aber Carla kannte Müller. Er meinte es nicht so.

»Ich lass die Kollegen das Gelände absuchen«, sagte Maik. »Vielleicht hat er sich im Gebüsch versteckt.«

Nachdem Maik verschwunden war, machte Müller eine Kopfbewegung zum Haus. »Mein Arco hat wie verrückt vor dem Toten gescharrt«, sagte er. »Das macht er immer, wenn er eine hohe Konzentration Benzin riecht.«

»Das heißt, dass auf dem Ermordeten Benzin ausgegossen wurde?«, sagte Carla, deren Magen sich gerade wieder einigermaßen beruhigt hatte.

»Das heißt es.«

Für den Moment reichte es Carla mit Details über den Mord. »Wo sind andere Brandausbruchsstellen?«, fragte sie, um sich von einem beklemmenden Gefühl, das sich in ihr ausgebreitet hatte, abzulenken.

»In jedem Zimmer! Die Bude ist bis auf die Zahnbürste abgefackelt. Als hätte jemand einen Flammenwerfer reingehalten. Hier wurde ganze Arbeit geleistet.«

Müller löste die Kopfhaube seines Plastikanzuges und versuchte, den Reißverschluss auf Brusthöhe zu öffnen. Es hakte.

»Bei dem Brandschaden werdet ihr Schwierigkeiten haben, DNA-Vergleichsmaterial zu finden«, sagte er, während er an dem Reißverschluss ruckelte. »Warum geht dieses Scheißding nicht auf?«

»Der Tote hatte ein Computergeschäft«, sagte Carla. »Vielleicht finden wir da Vergleichsmaterial. Ansonsten überprüfen wir den Zahnstatus.«

Carla zog einmal kräftig, und der Reißverschluss war nicht nur offen, sondern auch herausgerissen. Müller befreite seine Arme aus der Plastikmontur.

»Wird Zeit, dass ich in Rente gehe«, sagte er. »Solche Mordfälle muss ich mir nicht noch lange antun.«

Er schüttelte sich, sodass der Schutzanzug raschelnd zu Boden sank, während Carlas Blick über das Gelände wanderte.

»Ich glaube, Berkemann hat recht«, sagte sie mehr zu sich selbst. »Der Ermordete ist nicht erdrosselt worden. Schließlich macht der Tatort nicht gerade den Eindruck, als seien Sozialarbeiter am Werk gewesen.«

»Das ist jetzt euer Problem«, erwiderte Müller. »Wenn ich ehrlich bin, beneide ich euch nicht um euren Job.«

Carla verabschiedete sich mit einer lässigen Handbewegung und ging zu einem Polizeiauto, wo Maik mit einem älteren Ehepaar wartete. Die Frau war hager und trug eine Brille, die ihre Augen stark vergrößerte, während der Mann ein Stück kleiner war als sie. Er wirkte klapprig.

»Das sind Margot und Herbert Kahlow«, sagte Maik.

»Grauenhaft, was hier passiert ist«, platzte es aus der Frau heraus, noch ehe sich Carla überhaupt vorstellen konnte. »Einfach grauenhaft! Was ist denn mit dem jungen Mann, der hier wohnt? Ist er tot? Ich hätte ja so gerne geholfen, aber ich habe geschlafen, und mein Mann hat es auch nicht für nötig befunden, mich zu wecken, als er gesehen hat, was passiert ist. Leider kann ich nichts zu dem jungen Mann sagen, weil der so zurückgezogen lebt und wir ihn kaum zu Gesicht kriegen. Manchmal kommt er mit seinem Auto von Zehdenick, er hat da nämlich ein kleines Geschäft, macht irgendwas mit Computern, glaube ich, stimmt’s, Herbert? Was ist denn mit ihm? Man sieht ihn ja gar nicht. Ist er im Krankenhaus? Und wo ist sein Hund? Den hat er sich aus dem Tierheim geholt, ist noch gar nicht so lange her. Vor ein paar Wochen war das. Hoffentlich ist dem armen Tier nichts passiert. Ich begegne den beiden manchmal im Wald, bei einem Spaziergang. Herrgott, wenn er doch nicht so einsilbig wäre, dabei sieht er so nett aus! Außer einem Gruß haben wir kein Wort miteinander gesprochen, und ich wusste ja auch gar nicht, was ich sagen sollte, man will ja schließlich nicht aufdringlich sein. Mein Mann ist im Übrigen auch nicht der Redseligste, aber gegen diesen jungen Herrn Römer –«

»Sie haben also die Feuerwehr gerufen?«, sagte Carla zu dem Ehemann, um dem Geplapper ein Ende zu bereiten. »Was genau haben Sie beobachtet?«

»Ich bin aufgewacht, weil ich so ein Rauschen hörte. Aber ich hab nicht sofort reagiert, denn ich war mir nicht sicher, ob …«

Dem Zeugen schossen Tränen in die Augen.

»Mein Gott, Herbert, jetzt reiß dich zusammen, du machst dich ja lächerlich!«, sagte seine Frau, bevor sie sich wieder Carla zuwandte. »Sie müssen wissen, dass vor vielen Jahren unsere Scheune abgebrannt ist, als wir gerade auf einem Fest im Nachbardorf waren. Kurtschlag, falls Ihnen das was sagt, das ist, wenn Sie hier die Straße Richtung Zehdenick zurückfahren, dann kommt nach etwa einem Kilometer ein Abzweig, da müssen Sie sich rechts halten, und dann sind es –«

»Ja, schon gut«, sagte Carla. »Lassen Sie bitte Ihren Mann weiterreden.«

Herbert Kahlow hielt die Hände vors Gesicht und weinte, während seine Schultern zuckten. Seine Frau verdrehte die Augen.

»Der Hund war bei dem Brand in der Scheune«, sagte sie nach einem Riesenseufzer. »Ich hab darauf bestanden, ihn dort einzusperren, weil er krank war und mir das ganze Haus dreckig gemacht hat. Er konnte nichts mehr bei sich behalten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das wirft mir mein Mann bis heute vor! Wie lange ist das jetzt her? Bestimmt fünf oder sechs –«

»Das mit Ihrem Hund tut mir leid«, sagte Carla zu dem Zeugen, woraufhin sich der alte Mann einigermaßen fasste.

»Er … er hat so geschrien«, sagte er.

»Du übertreibst!«, schimpfte seine Frau. »Er hat ein bisschen gejault. Aber davon hast du doch sowieso nichts mitbekommen. Die Nachbarn haben dir das erzählt. Du musst nicht immer alles glauben, was die Leute sagen. Was meinst du, was alles geredet wird –«

»Der Mann hat so geschrien«, fiel ihr Herbert Kahlow ins Wort.

Carla horchte auf. »Der Mann? Sie meinen das Brandopfer?«

Der Zeuge nickte.

»Während des Brandes?«

»Er hat noch gelebt. Warum ist er nicht rausgelaufen? Ich versteh das alles nicht!«

Carla und Maik traten ein Stück zur Seite.

»Was sagt uns das über den Täter?«, fragte Maik, der kalkweiß im Gesicht war.

»Was glaubst du?« Carla sah zu dem abgebrannten Haus hinüber.

»Was ich glaube? Dass hier eine Menge Hass im Spiel war.«

4

Kappe war ein Straßendorf mit hübsch sanierten Bauernhäusern und einer neugotischen Kirche. Maik kannte den Ort, denn er war vor einigen Jahren mit seinem Rennrad hier durchgefahren, hatte aber umkehren müssen, weil sich die Straße hinter dem Dorfrand als sandiger Weg in einer Feldlandschaft verlor. Der Ort lag im äußersten Westen der Schorfheide, die sich nach Osten hin fast vierzig Kilometer bis zum Werbellinsee und nach Joachimsthal erstreckte.

Maik war umringt von Dorfbewohnern, die sich vor dem »Waldkater« versammelt hatten und mit dem Bierglas in der Hand aufgeregt durcheinanderredeten. Aufgrund der nächtlichen Unruhe, die der Brand verursacht hatte, hatte die Wirtin die Kneipe kurzerhand geöffnet. Der kleine Platz davor wurde von einer alten Straßenlaterne beschienen, die ein warmes Licht spendete.

Maik zückte seinen Notizblock aus der Jackentasche. Wegen des Geräuschpegels konnte er den Zeugen, der vor ihm stand und eine wichtige Beobachtung gemacht zu haben schien, nicht deutlich genug verstehen.

»Ich bitte um Ruhe!«, rief er in die Gruppe der Herumstehenden, doch niemand scherte sich darum. Der Brand hatte alle aufgewühlt, und obwohl es fast drei Uhr in der Früh war, verspürte kaum jemand Müdigkeit. Nur der Alkohol hatte einigen ganz schön zugesetzt.

Bisher hatte Maik leider nicht viel über das Mordopfer erfahren können. Nico Römer – sofern er überhaupt der Ermordete war – hatte zurückgezogen gelebt und nur spärlich Kontakt zu den Bewohnern gepflegt. Im Dorf wusste man lediglich, dass er Computer repariert hatte, und der ein oder andere hatte seine technische Hilfe in Anspruch genommen, ohne dass daraus eine nähere Beziehung entstanden wäre.

Sein Haus hatte Römer vor acht Jahren gekauft. Vorher hatte es dem Förster gehört, der bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen war. Den Dorfbewohnern zufolge war er von einem Keiler zerfleischt worden, den er angeschossen hatte, aber nicht rechtzeitig hatte töten können.

Maik hatte im Moment genug von grausamen Toden. Die Vorstellung, dass das Brandopfer bei lebendigem Leib angezündet worden war, machte ihm schwer zu schaffen. Es gelang ihm nicht immer, eine professionelle Distanz zu Verbrechen herzustellen.

»Ruhe, verflucht noch mal!«, rief er in die Menge, woraufhin der Stimmenlärm endlich versiegte.

»Also noch mal von vorne.«

Er sah auffordernd zu dem Zeugen, der sich als Ronny vorgestellt hatte und am Hinterkopf einen Zopfzipfel trug, während es obendrauf schon licht geworden war. Seine Augen waren vom Alkohol gerötet.

»Das war so«, lallte er wankend, und Maik hoffte inständig, dass er erst am Ende der Aussage kollabieren würde. »Am Donnerstag, nein Freitag, nein Donnerstag, da war ich in der Klostermetzgerei in Zehdenick. Gleich gegenüber von dem Computer-Dingsda von diesem Nico Römer. Jedenfalls kamen plötzlich zwei Typen auf einem Motorrad angefahren. Die sind erst zu dem Computergeschäft, aber weil da geschlossen war, sind sie zur Fleischerei rüber. Die Ulla Köritz, also die Verkäuferin, und ich, wir haben uns nur angeschaut und gedacht: Na, wenn das mal keinen Ärger gibt.«

»Klar gab’s Ärger«, rief ein Mann um die fünfzig mit Jack-Wolfskin-Jacke und Bierbauch. »Du wolltest der Köritz an die Wäsche!«

Gelächter brandete auf.

»Der kriegt doch gar keinen mehr hoch«, rief die Wirtin, eine ältere, korpulente Frau, die hinter dem Tresen Bier zapfte. Es hatte ein noch lauteres Gelächter zur Folge.

Ronny drehte sich mit erhobenem Zeigefinger zu den anderen Gästen um, und Maik verspürte den Impuls, den Zeugen festzuhalten, weil er das Gleichgewicht zu verlieren drohte.

»Ich will euch mal was sagen, ihr Klugscheißer. Ich kann sehr wohl eine Frau glücklich machen, kapiert?«

»Mit einem Dildo!«, rief eine männliche Stimme, und alle lachten erneut.

»Was waren das für Typen?«, sagte Maik, dem der Pubertätshumor ziemlich auf die Nerven ging.

Ronny rülpste. »’tschuldigung. So Nazitypen. Der eine war so ’n Brecher und hatte eine blonde Stoppelfrisur und ein Tattoo auf der Stirn. Irgendwas in Englisch, aber in dieser Nazischrift. Ich kann nämlich kein Englisch. Außerdem so ’ne Jacke, wo ›Thor Steinar‹ draufstand.«

»Wie sah der andere aus?«

»Das war so ein Schmachtfetzen. Ziemlich blass im Gesicht.«

Der Zeuge taumelte so sehr, dass ihn Maik mit beherztem Zupacken vor dem Umfallen bewahren musste.

»Ups, danke. Jedenfalls kamen die in den Laden und haben ganz freundlich gefragt, wo der Nico Römer wohnt. Sie müssten unbedingt mit ihm sprechen.«

»Na logo sind die freundlich«, rief der Mann mit dem Bierbauch. »Die sind nämlich gar nicht so schlimm, wie alle immer tun.«

Einvernehmliches Brummen erklang.

Ronny wandte sich dem Zwischenrufer zu.

»Quatsch nicht so ’nen Blödsinn! Das sind Verbrecher, sag ich euch! Wenn jemand ein Haus abfackelt, dann die!«

»Was haben Sie denen denn erzählt?«, fragte Maik.

»Nichts. Die Köritz und ich, wir haben uns nur angeschaut. Und dann haben wir denen gesagt, dass wir diesen Nico nicht kennen. Die Typen waren uns nicht geheuer, verstehen Sie?«

Der Zeuge machte eine Pause, indem er Maik mit entrücktem Blick anschaute, und Maik sah sich genötigt zu nicken.

»Dann haben die sich bedankt und sind wieder abgehauen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.«

Ein kräftiger Rülpser setzte einen Punkt hinter seine Aussage.

»Hatte Nico Römer Kontakte in die rechte Szene?«, rief Maik in die Runde.

Einige verzogen ratlos ihren Mund, zuckten mit den Schultern oder schüttelten den Kopf.

»Könnten Sie die Männer für eine Phantomzeichnung beschreiben?«, sagte Maik zu Ronny.

»Glaub schon! Den Schmachtfetzen würde ich sofort wiederkennen. Und die Olle auch.«

»Die Olle? Welche Olle?«

»Na, die mit dem Tattoo und der Thor-Steinar-Jacke!«

»Das war eine Frau?«

Maik blätterte in seinem Block, um die Information zu ergänzen.

»Hab ich das nicht gesagt?«

»Nein. Das sagten Sie nicht.«

Maik steckte seinen Block zurück in die Jackentasche. Die Aussage war ein erster ernst zu nehmender Hinweis, auch wenn der Zeuge alles andere als bewusstseinsklar war. Zwei Nazitypen waren auf der Suche nach Nico Römer, dessen Adresse der Zeuge nicht preisgegeben hatte.

Jemand anders hatte womöglich nicht die gleichen Skrupel gehabt.

5

Carla war abgespannt, als sie gegen halb fünf an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Zehdenicker Clara-Zetkin-Straße klingelte. Die Brandleiche machte ihr schwer zu schaffen, trotz ihrer jahrelangen Routine. Gewöhnlich untersuchte sie die unterschiedlichsten Todesarten, doch lebendig verbrannt zu werden war etwas, was ihr in ihrer gesamten Berufslaufbahn noch nicht begegnet war. Der Gedanke daran war unerträglich. Wer tat so etwas und warum? Der Mörder musste von einem beispiellosen Hass getrieben worden sein. Es blieb zu hoffen, dass Freunde und Verwandte des Toten mögliche Hintergründe aufdecken konnten. Sofern nicht einer von ihnen selbst der Täter war.

Nachdem Carla Sturm geklingelt hatte, ertönte der Türsummer. Das Haus war ein sanierter DDR-Block aus den 1950er Jahren, der sich mit zwei Stockwerken und Spitzdach etwa hundert Meter an der Straße entlangzog. Die Wohnung von Nico Römers Kompagnon Leo Rapp lag im oberen Geschoss.

Als Carla die Treppe hinaufstieg und in der zweiten Etage ankam, stand der junge Mann im Türrahmen und kniff verschlafen die Augen zusammen. Er hatte eine drahtige Figur und war lediglich mit einer knappen schwarzen Unterhose bekleidet. Auf einer unbehaarten Brust prangte ein Eidechsen-Tattoo.

»Ja?«

Carla hielt ihre Dienstmarke hoch.

»Sind Sie Leo Rapp? Carla Stach von der Kripo Neuruppin. Wir haben mehrere Male versucht, Sie auf Ihrem Handy zu erreichen.«

»Hallo? Vielleicht penn ich mal nachts? Geht es um den Einbruch?«

»Das würde ich gerne drinnen mit Ihnen besprechen.«

Der junge Mann bedeutete Carla mit einer Handbewegung, einzutreten. Im Flur roch es muffig nach Schlaf und Bier.

Carla wurde in ein Wohnzimmer geführt, wo Chaos herrschte. Überall lagen Kabel, leere Bierflaschen, Klamotten und zerknüllte Taschentücher herum. In den Ecken stapelten sich Computer und Monitore; an einer Wand hing ein überdimensionaler Fernseher.

»Leo! Wer ist denn da?«

Eine weibliche Stimme kam aus einem angrenzenden Zimmer, dessen Tür einen Spaltbreit offen stand.

»Leo! Ist da Besuch?«

Der junge Mann verdrehte die Augen. »Halt’s Maul! – Bitte nehmen Sie Platz«, sagte er zu Carla und befreite eilig einen Sessel von einer gebrauchten Unterhose.

»Ich stehe lieber«, sagte Carla, der es widerstrebte, sich in dem Durcheinander niederzulassen.

»Leo! Warum antwortest du nicht? Geht man so mit einer Frau um?«

»Ich zieh mir nur rasch was über«, sagte Rapp zu Carla und verschwand im Nebenzimmer, ohne die Tür ganz zu schließen, sodass Carla den Geräuschen nebenan folgen konnte.

»Kannst du nicht einfach mal die Klappe halten? Da draußen ist ’ne Kripotante.«

»Kripo? Hast du schon wieder was ausgefressen?«

Es folgte ein Rascheln, als würde eine Bettdecke weggezogen.

»Hey, Leo, was soll das? Spinnst du?«

»Abflug jetzt!«

»Hey! Vielleicht bin ich mal deine Freundin?«

»Gewesen. Raus!«

»Leo! Ich warne dich! Du gehst zu weit!«

Wieder Geraschel. Dieses Mal hörte es sich so an, als streifte sich jemand Kleidung über. Kurz darauf kam eine stark geschminkte Frau in einem engen Kleidchen heraus. Sie hüpfte auf einem Bein, während sie sich einen hochhackigen Schuh anzog. Von hinten flogen eine Handtasche und ein Felljäckchen auf sie zu; beides traf sie an der Schulter.

»Aua! Leo!«

Sie schlüpfte in den anderen Schuh, streifte das Jäckchen über und warf Carla einen schmollenden Blick zu.

»Sehen Sie, was er mit mir macht? Das ist doch Gewalt, oder? Kann ich ihn jetzt anzeigen? Mein Name ist übrigens Sherrie, falls Sie ihn brauchen. Sherrie Schmidt.«

Carla hatte nicht die geringste Lust, sich in den Zank einzumischen, obwohl sie den Impuls verspürte, der Frau zu raten, dem Kerl eine saftige Ohrfeige zu verpassen. Oder einen Tritt in seine empfindlichste Stelle. Aber darauf musste sie selbst kommen.

Carla hatte auch einige Beziehungen zu Typen wie Leo Rapp hinter sich, von deren Dominanz sie sich anfänglich sexuell angezogen gefühlt hatte. Ihr Unwille, sich unterzuordnen, hatte jedoch immer dazu geführt, dass diese Beziehungen mit viel Getöse in die Brüche gegangen waren.

Inzwischen war Leo Rapp in Jeans und T-Shirt geschlüpft, kam aus dem Schlafzimmer geschossen und versetzte Sherrie einen Schubs, der sie vorwärtsstolpern ließ. Die Handtasche hob er flink auf.

»Wissen Sie, was er von mir verlangt hat?«, rief Sherrie in Carlas Richtung, bevor sie mit einem zweiten Schubs im Flur verschwand. »Fesseln und vergewaltigen wollte er mich, das perverse Schwein!«

Carla hörte, wie die Haustür aufgerissen und die Frau nach draußen gestoßen wurde. Ein dumpfer Knall deutete darauf hin, dass die Handtasche hinterhergeworfen worden war.

»Bild dir bloß nichts ein, Arschloch«, schrie Sherrie in einer Lautstärke, die vermutlich die gesamte Nachbarschaft aus den Betten riss. »Ich hab schon besser gefickt, du Schlappschwanz!«

Das war zu lau, Kleine, dachte Carla, als die Wohnungstür mit einem Rums ins Schloss fiel. Du hättest ihm den Absatz in die Eier rammen sollen.

»Entschuldigung!« Rapp rieb sich die Hände und steuerte eine kleine Küche an, die neben dem Wohnzimmer lag. Eine Kühlschranktür wurde geöffnet. »Manchmal muss man halt durchgreifen. Auch eins?« Der Zeuge erschien im Türrahmen und hielt eine Bierflasche in die Luft.

Carla hätte ein Bier gut gebrauchen können.

»Nein.«

Solche Typen wie Rapp weckten in Carla kämpferische Gefühle. Am liebsten hätte sie dem Kerl eine aufs Maul gegeben. Schade, dass sie im Dienst war.

Zurück im Zimmer schnappte sich Rapp einen Stuhl, schwang ihn in einem Halbkreis vor sich hin und setzte sich verkehrt herum drauf.

»Ich hab der Bullerei doch schon alles gesteckt«, sagte er. »Außerdem: Checken Sie hin und wieder mal die Uhrzeit?« Er klopfte auf seine Armbanduhr.

»Ich bin nicht wegen des Einbruchs hier«, sagte Carla. »Es geht um Ihren Geschäftspartner.«

»Nico? Was hat er angestellt?« Rapp trank einen Schluck aus der Bierflasche.

»Wissen Sie, wo er sich heute Nacht aufhält?«, fragte Carla.

Der Zeuge verzog seinen Mund. »Vermute mal, zu Hause. Hab die Fluppe seit fast einer Woche nicht gesehen.«

»Seit einer Woche? Warum?«

»Gute Frage! Letzten Montag rief er an und meinte: ›Kann heute nicht kommen, bin platt.‹ Darauf ich: ›Ey, Alter, was ist mit den Rechnern? Die Kunden warten.‹ Darauf er: ›Gib mir zwei Tage.‹ Von wegen! Ich hatte den Mist die ganze Woche allein an der Hacke. Nicht mal das Geschäft konnte ich aufmachen, weil ein Außentermin den nächsten gejagt hat.«

Leo Rapp stellte die Bierflasche am Boden ab.

»Verstehe ich das richtig?«, sagte Carla. »Sie betreuen die Kunden vor Ort, und Ihr Kumpel repariert im Geschäft die Rechner?«

»Jep. Meistens mach ich die Computer bei den Kunden klar. Bei größeren Sachen und wenn ich länger brauche, nehme ich das Ding mit in den Laden. Da beginnt dann Nicos Job. Aber mein Kumpel bewegt seinen Arsch auch zu Kunden, so ist das nicht.«

»Warum, glauben Sie, ist er nicht zur Arbeit gekommen?«

»Fragen Sie mal was Leichteres. Ich war ein paarmal draußen bei seinem Hexenhäuschen. Aber wer war ausgeflogen? Monsieur Mir-geht’s-so-mies. Weiß der Geier, wo der sich rumgetrieben hat.«

Carla zog einen kleinen Block hervor und notierte sich, dass sich Nico Römer am letzten Montag krankgemeldet hatte und danach nicht mehr aufgetaucht war.

»Haben Sie miteinander telefoniert?«

»Zwei-, dreimal. Nico nimmt sich manchmal Computer zum Basteln mit nach Haus. Ich wollte wissen, wann er gedachte damit durch zu sein. Er meinte, ich soll mir keinen Kopf machen. Er würde sich schon darum kümmern.«

»Ist er normalerweise zuverlässig?«

»Nico? Aber so was von! – Sagen Sie: Warum fragen Sie das eigentlich alles? Was ist mit ihm?«

Carla ignorierte die Frage. »Wann haben Sie das letzte Mal telefoniert?«

Rapp sah in die Luft, während er angestrengt nachdachte.

»Dienstag … Mittwoch! Mittwochabend, so gegen sieben. – Aber jetzt sind Sie erst mal an der Reihe.«

Carla sammelte sich. Trotz ihrer Berufserfahrung scheute sie noch immer das Übermitteln von Todesbotschaften, selbst wenn überhaupt noch nicht klar war, ob es sich bei dem Toten tatsächlich um Nico Römer handelte. Es half ihr, sich an die Grundregeln des Angehörigengesprächs zu klammern. Eine Aussage in einem Satz. Nur das Nötigste. Dann das Gegenüber kommen lassen. Knapp die Fragen beantworten. Niemals mehr sagen, als wonach gefragt wurde.

»Im Haus Ihres Kumpels hat es gebrannt heute Nacht.«

»Gebrannt? Herrje. Ist Nico was passiert?«

»Wir haben eine Leiche gefunden.«

Rapp sackten die Mundwinkel ab. »Eine Leiche? Nico?«

»Das wissen wir noch nicht.«

Rapp zog ein Handy aus seiner Hosentasche und tippte eine Nummer ein.

»Das tun wir auch schon die ganze Nacht«, sagte Carla, ohne dass dies den Zeugen von einem Anrufversuch abhielt.

»Keine Verbindung«, sagte er, steckte das Handy zurück in die Tasche und stand auf, wobei die Flasche umkippte und Bier herauslief. »Kommen Sie, ich schau mir die Leiche mal an.«

»Das wird nicht möglich sein. Der Tote ist nicht identifizierbar.«

Rapp sackte zurück auf seinen Stuhl. Ihm war die Farbe aus dem Gesicht gewichen. Carlas Ärger, den sie vorhin noch auf ihn verspürt hatte, verwandelte sich in Mitgefühl.

»Nicht identifizierbar? Aber wie kann denn jemand … ich meine … hat Nico denn nicht versucht, rauszukommen?«

Carla presste verlegen die Lippen zusammen. »Ich darf Ihnen momentan keine Einzelheiten verraten. Wir müssen erst die Obduktion abwarten.«

Rapp sah Carla fassungslos an, während seine Gesichtsmuskeln zu zucken begannen. Plötzlich stieß er einen Schrei aus, der Carla zusammenfahren ließ. Er sprang auf, griff nach seinem Stuhl und schmetterte ihn gegen die TV-Wand, die splitternd zerbarst.

Carla packte ihn am Arm. »Jetzt beruhigen Sie sich! Noch wissen wir nicht, ob der Tote Ihr Freund ist.«

Rapp schüttelte Carlas Arm ab, hob den Stuhl auf und schleuderte ihn noch einmal gegen den Fernseher. Dann taumelte er zur Couch und ließ sich darauf fallen.

»Hat Ihr Kumpel Feinde?«, sagte Carla, während sie Rapp eine halb volle Mineralwasserflasche reichte, die auf einem Sideboard stand.

Nachdem Rapp getrunken hatte, starrte er vor sich hin.

»Nico ist der übelste Nerd, den ich kenne. Da ist weit und breit niemand. Außer seinem Bruder und mir.«

Rapp schnäuzte in ein Taschentuch und warf es auf den Boden.

»Niemand«, wiederholte Carla ungläubig. »Nicht mal eine Freundin?«

Rapp zögerte. »Ich blick nicht so richtig durch, was mit Nico los war in der letzten Zeit.«

»Was meinen Sie damit?«

»Nico war irgendwie verändert. Sah gut aus, hat sich neue Klamotten gekauft und wollte von mir wissen, wie ich die finde. Nico und coole Klamotten, das gab’s vorher nicht. Ich sag: ›Ey, Alter, was ist Sache? Hast du ’ne Braut, oder was?‹ Er meinte, das ginge mich gar nichts an. Was in meinen Augen so viel hieß wie ›Ja‹.«

»Und er hat Ihnen die Freundin nie vorgestellt?«

Rapp schüttelte den Kopf. »Nie. Das Ganze fing vor ein paar Wochen an, kurz bevor er Sila aus dem Tierheim geholt hat. Überhaupt: Was ist mit ihr?«

Carla dachte mit Erleichterung daran, dass sie den Hund, eine hellbraune Labrador-Retriever-Mischung, gefunden hatten. Das Tier hatte sich während des Brandes in einem Gebüsch verkrochen, und Carla hatte veranlasst, dass es statt im Tierheim bei einem älteren Ehepaar im Dorf untergebracht wurde; zumindest vorübergehend, bis die Erbfragen geklärt waren.

»Es geht ihr gut«, sagte sie. »Haben Sie ein Foto von Nico?«

Rapp stand auf und schlurfte zu einem Laptop, der auf dem Schreibtisch stand.

»Das war diesen Sommer«, sagte er zum Rechner gebeugt, wo ein Foto in bildschirmfüllender Größe erschien. Man sah zwei Männer vor einem Computergeschäft. Sie hatten sich die Arme um die Schultern gelegt und lachten in die Kamera. Einer war Leo Rapp, der andere vermutlich Nico Römer, der auf dem Bild hübsch und sympathisch aussah. Er hatte dichte braune Haare, einen Dreitagebart und ausdrucksstarke große Augen. Carla fand, dass sein Äußeres auf Frauen anziehend wirken musste. Einen Nerd stellte sie sich anders vor.

»Da ist noch etwas«, sagte sie. »Wir wissen, dass ein Mann und eine Frau, vermutlich aus der rechten Szene, nach Ihrem Kumpel suchen. Vielleicht sind das die Typen, die Ihren Laden kurz und klein geschlagen haben. Fällt Ihnen dazu jemand ein?«

Rapp überlegte einen Moment. »Nee. Ich hab mit solchen Leuten nichts zu tun. Nico auch nicht, falls Sie das jetzt fragen wollen.«

»Aber was könnte jemand für einen Grund haben, Ihren Laden zu demolieren?«

Rapp zog die Schultern hoch. »Ich weiß es nicht. Ehrlich!«

Carla beschloss, die Befragung zu beenden. Es reichte fürs Erste.

»Wo waren Sie heute Nacht zwischen halb zwölf und halb eins?«, sagte sie.

Rapp ließ sich zurück auf das Sofa fallen. »Da hab ich gefickt. Nebenan.«

Carla beließ es dabei. Sie war hundemüde, auch wenn an Schlaf nicht zu denken war. Der Bruder des mutmaßlichen Brandopfers musste noch informiert werden.

***

Die Frau, die öffnete, trug einen weißen Bademantel. Beim Anblick von Carlas Dienstmarke zog sie eine Augenbraue hoch.

»Guten Morgen. Wissen Sie, wie viel Uhr es ist?«

Sie rollte das R, »Uhrrrr«. Carla glaubte, einen russischen Akzent herauszuhören. Sie mochte die Aussprache, auch wenn sie die Nuancen einzelner osteuropäischer Länder mit Ausnahme des Bulgarischen nicht so recht zuordnen konnte.

»Sind Sie Ljudmila Römer?«

Die Frau stemmte einen Arm in die Seite. »Es geht um einen Mandanten, richtig?«

»Das würde ich gerne im Beisein Ihres Mannes besprechen.«

Carla betrat ein Foyer, das von einem Kreuzgewölbe überspannt wurde. Die Römers lebten in einer ehemaligen Stallung am Ufer des Mühlensees in Liebenwalde.

»Hier entlang, bitte.«

Sie wurde in ein Wohnzimmer geführt, das von einem Panoramafenster dominiert wurde. Schales Dämmerungslicht drang ein. Carla sah auf eine Wiese, die sich bis zum Seeufer erstreckte. Eine Trauerbirke neigte sich über die Wasseroberfläche, an einem morschen Schuppen lehnte ein Kajak.

Ljudmila Römer schaltete eine Stehlampe an. »Nehmen Sie Platz, bitte. Mein Mann kommt gleich.«

»Danke, aber ich stehe lieber.«

Ljudmila Römer verschwand für einige Minuten, bevor sie in Begleitung ihres Gatten zurückkehrte.

Jan Römer war ein kräftiger, attraktiver Mann Anfang vierzig mit einem Vollbart. Er trug einen dunkelblauen Strickpullover zu einer hellen Leinenhose. Carla fand, dass er um die Augenpartie herum seinem Bruder ähnelte, und er gefiel ihr ausgesprochen gut. Wäre sie Single, nicht im Dienst und fünfzehn Jahre jünger, hätte sie ihn verführt.

Sie hielt ihre Dienstmarke hoch. »Stach, Kripo Neuruppin. Ich bin wegen Ihres Bruders hier.«

Jan Römer steckte seine Hände in die Hosentaschen, während sich seine Frau in aufrechter Haltung auf einen antiken samtroten Hocker setzte und die Beine übereinanderschlug.

»In seinem Haus hat es gebrannt heute Nacht«, sagte Carla.

»Ja, und? Was habe ich damit zu tun?«

»Es gibt einen Toten.«

Jan Römer entglitten die Gesichtszüge. »Nico?«

»Das wissen wir noch nicht. Wir versuchen die ganze Nacht, ihn auf seinem Handy zu erreichen. Leider geht niemand ran.«

Jan Römer ließ sich in einem Sessel nieder und schaute Carla verstört an. »Wie … wie kam es zu dem Brand?«

»Wir gehen von Fremdverschulden aus. Brandstiftung.«

»Warum … warum hat sich das … das Brandopfer nicht nach draußen gerettet?«

»Er wurde ermordet.«

Jan Römer wurde bleich. »Ermordet? Wie … ich meine, was ist passiert?«

Carla beschloss, weitere Fakten für sich zu behalten. »Ich kann Ihnen momentan keine Einzelheiten mitteilen. Wann haben Sie Ihren Bruder zuletzt gesehen?«

»Mein Mann und Nico haben seit über zwei Jahren keinen Kontakt mehr miteinander«, sagte Ljudmila Römer aufgeräumt. »Sie haben sich gestritten. Wegen ihrer Mutter.«

»Meine Mutter ist vor zwei Jahren nach langer Krankheit gestorben«, erläuterte Jan Römer. »Nico hat es nicht für nötig befunden, sie zu besuchen. Sie hätte ihn gerne noch einmal gesehen. Aber meinen Bruder hat das einen Scheißdreck interessiert, Entschuldigung. Nicht mal zur Beerdigung ist er gekommen.«

»Wissen Sie, warum er sich so verhalten hat?«, sagte Carla.

Jan Römer schüttelte den Kopf. Seine Augen wirkten müde. »Es ist mir ein Rätsel.«

»Haben Sie gar keinen Kontakt mehr seitdem?«

»Nichts. Kein Telefonat, keine Mail, keine SMS.«

»Hat Ihr Bruder Feinde?«

»Nicht dass ich wüsste. Nico ist der typische einsame Wolf. Er war schon als Kind so. Ich kann mir nicht vorstellen, warum ihn jemand umbringen sollte. Haben Sie eine Idee, wer der Tote sonst noch sein könnte?«

»Laut einer Zeugenaussage haben zwei Rechtsextreme nach Ihrem Bruder gesucht. Wissen Sie, ob er in der Szene verkehrt?«

»Nico ein Rechter? Niemals!«

»Ich weiß dazu nichts«, sagte Ljudmila Römer, die sich anscheinend durch Carlas Blick zu einer Antwort aufgefordert fühlte. »Ich kenne Nico kaum. Wir sind uns nur ein paarmal begegnet.«

»Wo waren Sie diese Nacht gegen halb eins?«, sagte Carla zu Jan Römer.

»Warum sollte ich meinen Bruder ermordet haben?«, fragte er zurück.

»Immerhin waren Sie zerstritten.«

»Er war in seiner Kanzlei«, sagte Ljudmila Römer.

»Um diese Uhrzeit?«

»Er musste sich auf eine Verhandlung am Montag vorbereiten und wollte den Sonntag frei haben.«

»Das stimmt«, sagte Jan Römer. »Meine Frau und ich haben kurz nach Mitternacht telefoniert. Ich hatte ein paar Fragen wegen einer Akte.«

Ljudmila Römer stand auf und setzte sich zu ihrem Mann auf die Sessellehne.

»Ich arbeite als Anwaltsgehilfin in der Kanzlei meines Mannes«, sagte sie, während sie einen Arm um seine Schultern legte. »Wir sind beide Juristen und haben uns im Studium kennengelernt. Als unsere Tochter Inga geboren wurde, bin ich aus meinem Beruf ausgestiegen. Damit ich mehr Zeit für das Kind habe.«

»Wie lange haben Sie miteinander telefoniert?«, sagte Carla.

»Eine Viertelstunde vielleicht«, sagte Jan Römer, nachdem er sich der Zustimmung seiner Frau vergewissert hatte.

»Handy oder Festnetz?«

»Beide Festnetz.«

»Das lässt sich ja leicht überprüfen. Das war’s fürs Erste. Sie hören von mir.«

Carla ging zur Tür.

Als sie sich noch einmal umdrehte, sah sie, wie der Anwalt seine Hände vors Gesicht hielt und weinte.

6

Als Nora Bentheim am Sonntagmittag die Tür zu ihrem Häuschen in Schönermark bei Gransee aufschloss, war sie abgehetzt. Sie hätte längst zu Hause sein müssen, doch wegen des Sturms, der Sonnabendnacht über Brandenburg hinweggefegt war, hatte sich der ICE aus Hamburg verspätet, woraufhin sie ihren Regionalzug verpasst hatte. Nun drohte ihr gesamter Tagesplan durcheinanderzugeraten. Als wäre das bisherige Wochenende nicht schon anstrengend genug gewesen!

Sie stellte ihren Koffer im Flur ab, hängte ihren Mantel an die Garderobe und holte ihr Handy aus der Hosentasche. Kein Anruf, keine SMS, nichts. Sie scrollte noch einmal zu der Nachricht, die sie in der Früh verschickt hatte. »Guten Morgen, mein Schatz. Mama kommt zum Bus. Freue mich!!«

Es war seltsam, dass Emma nicht wenigstens ein Smiley gesendet hatte.

Sie schleppte ihren Koffer in den ersten Stock ins Schlafzimmer, warf ihn aufs Bett und begann, ihn auszupacken. Vermutlich hatte sich Emma über die Nachricht geärgert.

»Das ist voll uncool, Mama«, hatte sie vor der Abreise geschimpft. »Du brauchst mich nicht abzuholen. Ich fahre mit dem Fahrrad!«

Doch Nora wollte Emma am Bus wenigstens begrüßen. Sie konnte es kaum erwarten, sie wiederzusehen, und das sollte auch mit einem persönlichen Empfang gewürdigt werden.

Sie nahm ihre Seminarunterlagen aus dem Koffer und stapelte sie auf dem Bett, um sie später zu ihrem Schreibtisch zu bringen. Dann legte sie die noch sauberen Kleidungsstücke sorgfältig in den Schrank und begab sich ins Bad, um die Schmutzwäsche in einen Korb zu werfen. Es blieben ihr noch weniger als zwei Stunden, um den Hund abzuholen, eine Runde im Wald zu joggen und das Essen vorzubereiten. Thailändische Gemüsepfanne mit Tofu, Emmas Lieblingsgericht, alles frisch zubereitet selbstverständlich. Seit ihre Tochter Vegetarierin geworden war, hatte sich auch Nora umgestellt. Am Anfang war es ihr zwar schwergefallen, doch sie hatte sich an die neue Kost gewöhnt und fühlte sich seitdem wesentlich fitter.

Sie schlüpfte in ihre Sportklamotten und band ihre Laufschuhe zu. Bevor sie das Haus verließ, sah sie noch einmal auf ihr Handy. Keine Nachricht auf dem Display.

Als sie eine Stunde später vom Joggen zurückkam, perlte Schweiß auf ihrer Haut.

Max drängelte sich vor ihr in den Flur. Die freundliche ältere Nachbarin, die ihn zwei Tage lang beaufsichtigt hatte, hatte ihn bestimmt wieder so gemästet, dass er den Waldlauf vermutlich nötiger gehabt hatte als Nora, die sich einfach nur ein strapaziöses Wochenende von der Seele hatte rennen müssen.

Bevor sie dem Hund einen randvoll gefüllten Wassernapf hinstellte, schaute sie ein weiteres Mal auf ihr Handy. Kein Anruf, keine Nachricht, nichts.

Sie musste schmunzeln. Vermutlich war Emma überhaupt nicht in der Lage, eine SMS zu schreiben, weil ihr Akku leer war und es im Bus keine Möglichkeit gab, ihn aufzuladen. Sicher, Nora hätte das mit einem Anruf überprüfen können, aber die nette Dame von der Erziehungsberatung hatte ihr empfohlen, loszulassen.

»Ihre Tochter will ihre eigenen Wege gehen«, hatte sie gesagt. »Das ist auch völlig normal bei einer Fünfzehnjährigen!«

Nora beruhigte sich damit, dass Emma nichts passiert sein konnte, denn schließlich war sie auf einer Klassenfahrt in Brandenburg und nicht in Somalia. Im Falle eines Unfalls hätte irgendjemand angerufen; die Lehrerin oder jemand von den Eltern, die als Begleitpersonal mitgefahren waren. Ihre Sorgen waren also völlig unbegründet. Sie waren Ausdruck einer klammernden Mutter und einfach lächerlich.

Sie streifte ihre Sportklamotten ab, ging ins Bad und stellte sich vor den Spiegel, der über dem Waschbecken hing.

»Hör auf, dir Sorgen zu machen!«, sagte sie zu sich selbst. »Lerne loszulassen! Irgendjemand hätte dich angerufen, wenn etwas passiert wäre. Emma geht es ausgezeichnet.«

Sie fühlte sich augenblicklich besser, stieg unter die Dusche und stellte das warme Wasser an. Es kribbelte am ganzen Körper. Wie gut, dass sie gelaufen war. So hatte sich die Anspannung des Wochenendes gelöst.

Nachdem sie sich angezogen und das Gemüse für das Abendessen geschnippelt hatte, stieg sie in ihren weißen Renault Twingo. Im Rückspiegel sah sie Max, der auf dem Polster saß und vor Aufregung hechelte. Er würde im Auto bleiben müssen, denn er war ein Golden Retriever und zu groß für Emma. Wenn er an ihr hochsprang, schaffte sie es kaum, das Gleichgewicht zu halten.

Bevor sie den Motor startete, schaute sie noch einmal auf ihr Handy, aber es war noch immer keine Nachricht gekommen.

Sie überlegte einen Moment, dann entschied sie sich, anzurufen. Mit Klammern hatte das nichts zu tun. Sie wollte Emma nur mitteilen, dass sie in wenigen Minuten am Bus sein würde. Nachdem sie ihre Nummer gewählt hatte, schaltete sich sofort die Mailbox an.

»Hey! Kann grad nicht ans Telefon gehen. Einfach losquatschen. Ich ruf zurück.«

Vermutlich war der Akku tatsächlich leer. Sie musste lachen. War es möglich zu pubertieren, ohne dass das Handy herunterfiel oder der Akku erschöpft war? Sie legte auf. Nein, das war es nicht. Aber es hatte gutgetan, Emmas Stimme zu hören.

Die Werner-von-Siemens-Schule in Gransee war ein moderner Flachbau mit einer großzügigen Fensterfront. Es hatte sich eine Schar wartender Eltern vor dem Gebäude versammelt. Einige hatten sich in Grüppchen zusammengefunden und unterhielten sich angeregt. Andere standen vereinzelt herum und sahen gespannt in Richtung Straße, wo der Bus jeden Moment ankommen musste.

Nora stellte sich etwas abseits. Die meisten Eltern von Emmas Mitschülern waren ihr fremd. Außer dass sie einigen an Elternabenden begegnete, hatte sie keinen Kontakt zu ihnen. Die Zurückgezogenheit entsprach ihrem Wesen. Zu viele Menschen verunsicherten sie.

Nicht weit von ihr standen die Eltern von Emmas bester Freundin Amy. Sie waren mit zwei anderen Paaren, die Nora nicht kannte, in ein Gespräch vertieft. Amys Vater, ein promovierter Steuerberater mit Jackett, Krawatte und einer dominanten, rot umrandeten Brille, nickte Nora freundlich zu.

Applaus brandete auf, als der erste Bus vorfuhr, einige Arme schnellten winkend in die Luft. Kurz darauf folgte ein zweiter. Die Motorengeräusche versiegten, und die vorderen Türen öffneten sich.

Nora stellte sich auf die Zehenspitzen, um über die Köpfe der Wartenden hinwegsehen zu können.

Die Schüler stiegen die Busstufen hinab, einer nach dem anderen. Viele hatten Handgepäck dabei. Es war ein einziges Herzen und Lachen um Nora herum. Als Amy von ihrem Vater umarmt wurde, warf sie Nora einen seltsamen Blick zu. Wie sich Nora später im Gespräch mit der Kriminalpolizei erinnern würde, hatte etwas Ängstliches in diesem Blick gelegen. So, als plage Amy ein schlechtes Gewissen.

In den Bussen befanden sich nur noch wenige Schüler und das Begleitpersonal, und Nora wurde unruhig. Durch eines der Fenster erkannte sie Frau Kessler, Emmas Klassenlehrerin. Von Emma war weit und breit nichts zu sehen. Mit Mühe arbeitete sich Nora durch die Menge bis zum Straßenrand vor, während ihr Blick suchend zwischen den Eltern und ihren pubertierenden Kindern hin- und herschweifte.

Wo war ihre Tochter?

»Emma«, sagte sie kaum hörbar. Sie würde bestimmt jeden Moment auf sie zugelaufen kommen; Nora spürte förmlich das Zupfen an ihrem Ärmel. »Hallo, Mama! Hier bin ich. Hab mich nur gerade von Amy verabschiedet.«

Sie spähte zu Amy hinüber, doch außer Mutter und Vater stand niemand bei ihr. Emma war nirgends zu sehen.

»Emma!«

Es musste eine einfache Erklärung geben. Vielleicht war Emma früher ausgestiegen, weil sie es hatte vermeiden wollen, von ihrer Mutter begrüßt zu werden. Dass Jugendliche ihre Eltern auch immer so peinlich finden mussten! Es war die einzige vernünftige Erklärung, die so plausibel schien, dass sich Nora augenblicklich wieder beruhigte und fast gelacht hätte. Wenn sie gleich heimkam, würde sich Emma auf dem Sofa vor dem Fernseher fläzen. Nora sollte nach Hause fahren. Schleunigst.

»Emma!«

Sie reckte ihren Hals nach der Klassenlehrerin, konnte aber auch sie nirgends entdecken.