Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

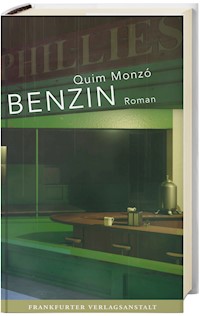

- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ewige Liebe ist für den Helden der Geschichte Voraussetzung, endlich zu heiraten. Eine Bedingung, die einzulösen er sich nicht in der Lage fühlt. Bis er zufällig eine alte Liebe wieder trifft und über Umwege erfährt, dass sie todkrank ist und nur noch wenige Monate zu leben hat. Ihr also kann er ewige Liebe schwören; sie heiraten. Doch dann stellt sich ihm ein Problem: Sie will einfach nicht sterben. Monzós Geschichten verknüpfen das alltägliche mit dem einmalig Besonderen: Eine Frau, die mit der Schere auf ihre Erinnerungen losgeht. Zwei Männer, die sich neben einem angesagten Club eine Wohnung leisten, um mit dem neuesten Flirt sofort ins Bett steigen zu können. Das Nachdenken über die angeblich spießigste aller menschlichen Beschäftigungen: dem aus dem Fenster schauen. Ein berühmter Schriftsteller, der durch ein unbedachtes Lob einem jungen Kollegen zum Ruhm verhilft und später von ihm vernichtet wird. In seinen 19 Kurz- und Kürzestgeschichten zeigt sich Quim Monzó, der bekannteste katalanische Gegenwartsautor, auf der Höhe seiner Erzählkunst: Geschichten, für die Monzó berühmt ist - energiegeladen, pointiert und humorvoll, aber auch von einer dunklen Schönheit; meisterhaft, makaber, schnörkellos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 160

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Quim Monzó

TAUSEND TROTTEL

Aus dem Katalanischen von Monika Lübcke

Die Originalausgabe erschien unter dem TitelMil cretins© 2007 Joaquim Monzó© 2007 by Quaderns Crema, Barcelona

1. Auflage 2009Deutsche Erstausgabe© der deutschen AusgabeFrankfurter Verlagsanstalt GmbH, Frankfurt am Main 2009Alle Rechte vorbehalten

Die Übersetzung dieses Werkes wurde aus Mitteln desInstitut Ramon Llull gefördert.

Herstellung und Umschlaggestaltung: Laura J GerlachUnter Verwendung eines Umschlagentwurfs von Neo Rauch.Satz: Fotosatz Reinhard Amann, AichstettenDruck und Bindung: GGP Media GmbH, PößneckPrinted in GermanyISBN: 978-3-627-00162-9

Inhalt

1

Herr Beneset

Die Liebe ist ewig

Am Samstag

Zwei Träume

Ich schaue aus dem Fenster

Das Lob

Der Frühling kommt

2

Das Blut des kommenden Monats

Dreißig Zeilen

Ein Schnitt

Eine Nacht

Noch eine Nacht

In den Tiefen der Schrunden

Herzlichen Glückwunsch

Irgendwann in der Vergangenheit

Im Hochsommer

Der junge Mann und die Frau

Die Gabel

Shiatsu

1

»Mensch, lass uns rein!«

»Habt ihr eine Einladung?«

Sie schütteln den Kopf.

»Dann geht es nicht.«

ROMAN POLAŃSKI

Rozbijemy zabawę

Herr Beneset

Der Sohn des Herrn Beneset betritt das Seniorenwohnheim und grüßt die junge Frau am Empfang, eine liebenswürdige, vernünftige Frau, die letztendlich den Ausschlag dafür gab, dass er sich bei der Suche nach einem Wohnheim für Herrn Beneset für dieses entschieden hat und nicht für das andere, in Putxet, das ihm auch zugesagt hatte. Die Frau und der Sohn des Herrn Beneset plaudern ein wenig über dies und das. Wie es einem so geht, über die bevorstehenden Osterfeiertage, die frisch asphaltierte Straße und den augenblicklichen Zustand des Herrn Beneset. Nachdem sie dann offenbar lang genug geplaudert haben, sagt der Sohn »Nun denn …« und lächelt, als wollte er sagen »Das Gespräch ist zwar sehr interessant, aber ich muss jetzt aufhören und zu meinem Vater gehen.« Die Frau, die es im Grunde leid ist, mit jedem Verwandten oder Bekannten der Bewohner über dies und das plaudern zu müssen, macht ein Gesicht wie »Ja, schade, aber ich verstehe schon, dass es Wichtigeres gibt, wie zum Beispiel der Besuch beim Vater.« So dreht sich der Sohn des Herrn Beneset um und marschiert in Richtung Hof. Beim Durchqueren lässt er bei jedem Schritt den Kies unter seinen Füßen knirschen, was ihm kindischen Spaß bereitet, dann nimmt er den Aufzug, erreicht den dritten Stock und läuft den Gang hinunter bis zum Zimmer seines Vaters mit der Nummer 309. Er klopft, zuerst sachte, dann stärker und schließlich, da niemand antwortet – Herr Beneset ist so schwerhörig, dass er ihn wahrscheinlich gar nicht hört –, dreht er den Türknauf und tritt ein. Herr Beneset steht vor dem Spiegel. Er zupft sein Panty, aus schwarzer Seidenspitze, zurecht, zu dem die Franzosen culottes und die Engländer French knickers sagen.

»Ich habe dir doch schon x-mal gesagt, du sollst anklopfen, bevor du ein Zimmer betrittst«, sagt Herr Beneset.

»Ich habe geklopft, Vater, aber du hast es nicht gehört!«, antwortet der Sohn. Er schreit, denn wenn er nicht schreien würde, könnte er ihn auch jetzt nicht hören. Er will ihn gerade fragen, warum er schon seit Monaten sein Hörgerät nicht mehr benutzt, wo sie doch wirklich oft in dem Laden in der Carrer Balmes waren, um das Ohrstück anfertigen zu lassen, es anzupassen und ihm zu erklären, wie man es benutzt, wenn das Hörgerät jetzt im Etui steckt und vergessen in der Schublade liegt. Doch er sagt nichts, denn ihm ist klar, täte er es und sein Vater würde es wieder benutzen wollen (was ja sehr wohl passieren könnte), wäre er derjenige, der neue Batterien kaufen und ihm wieder zeigen müsste, wie man es bedient, und wer weiß, vielleicht gar nochmal von vorne anfangen und ein neues Ohrstück machen lassen, denn mit der Zeit verliert Kunststoff an Elastizität, und wenn er dann hart geworden ist, passt das Hörgerät nicht mehr so wie anfangs, und man muss ein neues anfertigen. Deshalb schweigt er lieber.

»Ich habe es dir schon x-mal gesagt. Schon als du klein warst, habe ich dir gesagt, man klopft an, bevor man ein Zimmer betritt. Sage ich dir das nicht jedes Mal?«

Der Sohn geht zum Vater hin und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Der Vater gibt ihm auch einen Kuss, fasst ihn am Nacken, damit er sein Gesicht nicht wegdrehen und er ihm noch einen Kuss geben kann. Der Vater liebt seinen Sohn sehr. Er ist das Einzige, was er auf der Welt hat.

»Doch du tust so, als wärst du taub. Man sagt dir etwas, und du machst gerade so weiter wie zuvor.«

»Vater …«

»Jetzt willst du mir sicher sagen, dass es nicht stimmt.« Herr Beneset ist gut rasiert, und sein weißer Schnurrbart leuchtet auf der dunklen Haut. Er schaut seinem Sohn fest in die Augen. »Trinkst du? Lass das, du hast immer gerne einen gehoben. Deine Nase ist rot, und wenn man trinkt, hat man eine rote Nase. Deshalb sind die Nasen von Säufern in Comics rot. Und du, du hast eine rote Nase. Sauf nicht, sag ich dir. Denk an Onkel Toni, der ist Alkoholiker geworden. Ach der Toni … Der hat auch viel getrunken; deshalb ist er im Suff geendet. Aber er hatte wenigstens einen Grund. Erst ist seine Tochter gestorben und dann ist dem Armen auch noch die Frau davongelaufen. Ich habe dir das doch schon erzählt.«

Herrn Beneset kommen die Tränen, aber er tut so, als wäre nichts. Der Sohn bemerkt seine kurzgeschnittenen Haare. Um es ihm leichter zu machen, das Thema zu wechseln, bewegt er seine Finger wie eine Schere und lächelt anerkennend. Das Gesicht von Herrn Beneset hellt sich auf.

»Das sieht gut aus, nicht wahr? In meinem Alter sind kurze Haare viel praktischer. Man braucht sich nicht zu kämmen, nach dem Waschen sind sie im Nu trocken und man bekommt keine Lungenentzündung.«

Herr Beneset nimmt den BH von der Stuhllehne, er ist ebenfalls aus schwarzer Seidenspitze. Seine Arme sind so spindeldürr, dass, als er den BH hinten zuhakt, es aussieht, als würden sie gleich zerbrechen. Der Sohn will ihm helfen.

»Lass, lass, ich mach das schon. Ich brauche keine Hilfe, von niemandem. Noch bin ich nicht so wie die ganzen Alten hier. Dies Haus ist voller Alter. Furchtbar, wenn man alt wird. Deshalb musst du auf dich aufpassen, jetzt, wo du es noch kannst. Trink nicht. Ich weiß nämlich, dass du es tust. Du hebst gerne einen. Was für eine Schande, als du so betrunken warst, dass dich deine Freunde nach Hause bringen mussten, weil du das Bewusstsein verloren hattest. So, nun aber genug geredet, dass strengt mich an.«

Mit dem Rollator tippelt Herr Beneset zum Waschbecken. Er betrachtet sich im Spiegel, zupft den BH zurecht.

»Schieb den Hocker her.«

Der Sohn schiebt den weißen Plastikhocker aus der Dusche zu ihm hin. Herr Beneset nimmt das Necessaire von der Ablage und setzt sich. Aus einer durchsichtigen Tüte voller bunter Wattebäusche nimmt er einen heraus, er ist rosa. Er dreht den Deckel von der Tube mit der Grundierung ab, drückt etwas von dem Inhalt auf den Wattebausch und verteilt ihn langsam auf dem Gesicht. Danach legt er Puder auf, damit die Haut nicht so glänzt. Mit einem braunen Konturstift zieht er seine Lippen nach und gerade, als er den purpurroten Lippenstift auftragen will, klopft es an der Tür. Eine Frau kommt zum Bettenmachen.

»Guten Morgen, Herr Rafael«, begrüßt sie ihn.

»Guten Morgen, meine Schöne«, antwortet Herr Beneset. Er wendet sich zu seinem Sohn und sagt: »Das ist Margarita, ein sehr nettes Mädchen. Sie ist wirklich nett, findest du nicht? Margarita kommt aus Kuba. Ein wunderschönes Land, Kuba. Dort wächst Zuckerrohr, stimmt’s Margarita?« Margarita nickt.

Als er mit dem Nachmalen seiner Lippen fertig ist, beginnt Herr Beneset mit den Augen. Zuerst zieht er einen Strich am unteren, dann am oberen Lid. Er trägt braunen Lidschatten auf und zwischen Lid und Augenbrauen einen orangefarbenen Ton. Auf die Wimpern kommt Wimperntusche. Er atmet schwer. Dann bittet er seinen Sohn um die Bluse. Sie hängt auf einem Bügel. Der Sohn bringt sie, und er zieht sie an.

»Tschüs, Herr Rafael«, sagt Margarita, nachdem sie das Bett gemacht hat, und geht.

»Sie ist eine sehr schöne Frau«, sagt Herr Beneset. »Mach die Tür richtig zu. Damit man uns nicht hört. Sie ist wirklich sehr schön, oder? Es gibt hier richtig schöne Frauen, und die Armen müssen die alten Knacker pflegen. Wenn ich sie sehe, tun sie mir leid. Ich denke: die armen Frauen, könnten sie nicht etwas anderes tun als gerade alte Knacker pflegen. Doch klar, in dem Land, aus dem sie kommen, denn alle kommen aus irgend so einem Land, müssen sie hungern, und hier können sie wenigstens Geld verdienen. Margarita ist Kubanerin. Aus Kuba. Doch sie isst kein Fleisch. Sie ist Vegetarierin. Du solltest vielleicht auch aufhören, Fleisch zu essen. Oder vielleicht doch nicht. Achtest du auf dich? Es gibt da noch eine, die kommt nicht aus Kuba, sie heißt Yuli und hat einen großen, schönen Busen; sie ist sehr nett. Ich habe schon mitgekriegt, wo’s hier langgeht. Wenn du zahlst, kriegst du alles. Und sie sind wirklich schön … Ich habe sie bitten müssen, mir nicht beim Duschen zu helfen, denn dann kriege ich einen Ständer wie ein Stahlrohr. Eine, eine hat mir mal gesagt: ›Ach, Herr Rafael, der ist aber groß … und das in Ihrem Alter!‹ Ich bitte sie, mich da nicht zu waschen, da wasch ich mich lieber selber, denn es macht mir schon was aus, die Armen sind doch noch so jung, und dann sollen sie in diesem alten Gehänge herumwühlen. Doch andere nützen das sicher aus, ganz sicher. Und sauber sind sie, sag ich dir. Sie ziehen sogar Handschuhe an. Nicht wie manche Alte, die so tun, als hätten sie sich im Zimmer geirrt und zu dir ins Bett steigen, es könnte ja sein, dass du Lust hast. Mit dem Mund, hat mir eine mal vorgeschlagen. Du weißt, was ich meine? Du verstehst schon, oder?«

Langsam bewegt sich Herr Beneset zum Bett und setzt sich darauf. Er streift die Strumpfhosen über und zieht den Rock und die Schuhe an, es sind breite Schuhe, ohne Absatz. Er greift nach einer Papiertüte, so einer mit zwei Tragegriffen, steckt eine kleine Flasche Wasser hinein, ein Necessaire und eine alte Zeitung. Dann treten beide mit dem Rollator von Herrn Beneset auf den Flur hinaus, nehmen den Aufzug und durchqueren, um zum hinteren Hof zu gelangen, den Saal. Sie grüßen zwei Frauen und einen Mann mit verlorenem Blick, die an der Seite in Rattansesseln sitzen. Im Hof orten sie eine Bank, Herr Beneset holt die Zeitung heraus, befreit die Bank von Staub, setzt sich hin, schraubt den Deckel von der Wasserflasche ab und trinkt einen Schluck.

»Ich habe sie schon mit Wasser gefüllt, bevor du gekommen bist. Damit ich fertig bin, wenn du da bist. Du besuchst mich so selten, dass ich nicht eine Minute mit dir verlieren will … Ich weiß, du hast viel zu tun, mein Sohn, ich weiß schon, und ich mache dir keinen Vorwurf, dass du nur ab und zu kommst.«

Herr Beneset wischt mit einem der zehn oder zwölf Papiertaschentücher, die er über die verschiedenen Taschen seiner Jacke verteilt hat, den Lippenstift aus den Mundwinkeln. Danach kämmt er das Stück Rasen auf seinem Kopf, das einen Zentimeter hohe weiße Haar, das ihm die Friseuse stehengelassen hat. Er muss immer aufpassen, damit sie nicht zu viel abschneidet, denn, sobald sie kann, will sie mit dem elektrischen Haarschneider drangehen. Und man versteht ja warum, erklärt Herr Beneset: denn mit dem Haarschneider ist man mir nichts, dir nichts fertig, während man mit der Schere wesentlich länger braucht. Egal, ob sie pro Haarschnitt oder pro Stunde bezahlt wird, die Friseuse will einfach so schnell wie möglich fertig werden.

»Hier sagt man, wenn einer stirbt«, erklärt Herr Beneset, »er sei gegangen. Man weiß, dass einer gestorben ist, weil er plötzlich nicht mehr da ist. Plötzlich ist er nie mehr da: Er ist nicht mehr im Garten, nicht im Speisesaal, nicht im Fernsehzimmer, er ist nirgends, und bis zum Tag davor war er immer da. Am ersten Tag denkt man sich noch nichts: Vielleicht ist er ja krank. Doch wenn er ein paar Tage lang nirgends ist und man dann nachfragt, sagen sie, er sei gegangen. Gegangen wohin? Sie führen das nicht weiter aus. Letzte Woche ist wieder einer gegangen. In der Nacht hört man manchmal Geräusche im Flur. Plötzlich überall hastige Schritte. Jetzt fahren sie eine Leiche weg, denke ich dann bei mir, und eigentlich ist es ganz logisch, dass sie sie mitten in der Nacht wegfahren, um die anderen, uns, die wir hier noch leben, nicht zu beunruhigen.«

Herr Beneset betrachtet seinen Sohn, da er aber im Gegenlicht sitzt, kann er kaum sein Gesicht erkennen, und dann erzählt er ihm, dass er überlege, ob er doch den grauen Star in seinem rechten Auge operieren lassen solle (der im linken wurde vor fünf Jahren operiert, kurz vor dem ersten Krebs). Aber dann meint er: Warum die Zeit mit solchen Grübeleien verbringen, wo er doch weiß, dass er nur noch kurze Zeit zu leben hat und diese kurze Zeit eigentlich auch schon zu lang ist? Er trinkt einen Schluck Wasser aus der Flasche, spürt, dass in einem Mundwinkel ein bisschen Speichel hängen geblieben ist, und wischt ihn mit einem der Taschentücher ab, dabei merkt er, dass er den Lippenstift verschmiert hat.

»Ich hab alles verschmiert, stimmt’s?«

»Nein, nur ein bisschen. Gib mir das Taschentuch, ich mach das.«

Mit dem Taschentuch entfernt der Sohn den ganzen Lippenstift, der sich in Richtung Wange ausgebreitet hat. Er sagt ihm nicht, dass er die Lippenlinie nie richtig nachzeichnet und immer darüber hinausmalt, und auch nicht, dass die Linien um die Augen nicht sitzen.

»Manchmal im Traum«, erzählt er, »höre ich Rufe aus dem Himmel. Mein Vater, meine Mutter, meine Brüder. Und warum braucht Klein-Rafael so lange? Ich bin der Einzige, der noch hier ist. Als Erster starb Ricardo. Dann mein Vater, vor … Wie lange ist das her? Ich weiß nicht mal mehr, wie viele Jahre das her ist. Sechzig und mehr. Der Letzte war Arcadi, und das ist schon zwanzig Jahre her.« Herr Beneset ist seit drei Jahren Witwer. Obwohl also seine Frau auch tot ist, kommt sie komischerweise nicht in seinen Träumen vor, um ihn dahin einzuladen, wo sie jetzt ist. Es rufen ihn nur die Blutsverwandten (die Eltern, Brüder). »Ich habe zwanzig Jahre länger gelebt als der Bruder, der am längsten gelebt hat. Jetzt reicht’s. Wenn ich könnte, würde ich eine dieser Tabletten nehmen, von denen man einschläft, und wenn man dann eingeschlafen ist, wacht man nicht mehr auf, denn man schläft nicht nur von ihnen ein, sondern beim Einschlafen töten sie einen, ganz schmerzlos. Ich möchte nicht mehr leiden. Neulich habe ich zu der Ärztin gesagt: ›Warum geben Sie mir nicht eine, und dann ist alles ganz schnell vorbei?‹ Sie hat mit mir geschimpft: ›Sie dürfen so etwas nicht sagen, nicht einmal aus Spaß!‹ Ich habe es nicht aus Spaß gesagt. Woher will sie wissen, ob ich es aus Spaß sage oder nicht? Ich meine es ernst, aber niemand glaubt mir. Manchmal schaue ich das Fenster an und denke, wie leicht wäre es, sich hinunterzustürzen. Schwierig ist es, hinaufzukommen. Wenn ich hinaufklettern könnte, mich hinsetzen würde und die Beine auf die andere Seite bringen würde, ja dann. Aber ich habe nicht genug Kraft, und dich kann ich ja schlecht um diesen Gefallen bitten.«

Ein paar Alte, die über den Hof laufen, starren ihn unverschämt an. Vor uns auf der Bank starrt einer auf seine Beine, mit herunterhängenden Lidern und halboffenem Mund. Der Sohn denkt, wenn er noch öfter mit Strumpfhosen hinausgeht, müsse er ihm sagen, dass es besser wäre, die Haare an den Beinen zu entfernen, aber er hat den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, da fällt ihm ein, dass er ja derjenige wäre, der den Rasierer kaufen müsste, das Wachs, oder womit auch immer er die Beine enthaaren würde, und beschließt, nichts zu sagen. Herr Beneset beobachtet den Sohn.

»Komm, gehen wir wieder auf’s Zimmer.«

»Willst du schon wieder nach oben gehen? Wir sind doch noch keine halbe Stunde hier.«

»Das reicht. Wirklich. Ich bin müde.«

Der Sohn hilft seinem Vater beim Aufstehen. Sie durchqueren den Saal, wo die zwei Frauen und der Mann mit dem verlorenen Blick an der Seite sitzen. Sie nehmen den Aufzug, kommen in seinem Stockwerk an. Im Zimmer setzt sich Herr Beneset aufs Bett und schaut auf die Uhr.

»Es dauert noch eine Weile bis zum Mittagessen. Du, geh, denn du hast genug Arbeit. Und komm nicht so schnell wieder, ich weiß, du hast viele Verpflichtungen.«

Sie geben sich einen Kuss, der Sohn macht eine halbe Drehung, entfernt sich, hält an der Tür noch einmal inne, dreht sich um, winkt dem Vater zum Abschied, schließt die Tür hinter sich und wischt den Lippenstift, den der Kuss auf seiner Wange hinterlassen hat, mit dem Taschentuch weg. Während der Sohn den Aufzug betritt, nimmt Herr Beneset das Necessaire heraus und beginnt, die Niednägel zu entfernen, dann schneidet er sich die Fingernägel und feilt sie. Danach öffnet er das Nagellackfläschchen und lackiert sich die Fingernägel. Er beginnt mit dem kleinen Finger an der linken Hand und hört mit dem kleinen Finger an der rechten Hand auf. Als die erste Schicht getrocknet ist, beginnt er mit der zweiten.