10,99 €

Mehr erfahren.

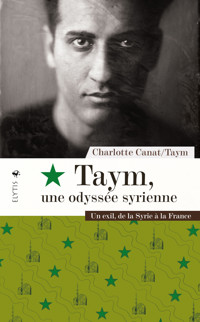

- Herausgeber: Elytis Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Le témoignage unique et exceptionnel du jeune Taym, ayant fui à la fois la violence familiale et la guerre en Syrie pour s'installer en France.

Taym, une odyssée syrienne se situe au-delà du récit autobiographique; c'est une épopée, l'aventure d'une indicible force d'âme, poussée par un destin sans concessions. Une plongée en apnée dans la folie de la Syrie, puis une longue asphyxie dans le flux de la migration et de la traversée des frontières mêlée de soubresauts poignants. Enfin, une remontée lente, déterminée, lumineuse : celle de la jeunesse et de l'espoir.

Dans une langue littéraire, l'ouvrage se lit comme une révélation crue et percutante sur la vie d'un exilé dans un monde insensé. Son témoignage est comme une incroyable odyssée, où le thème insoluble de la violence entre les hommes s'incarne dans une personnalité rayonnante et attachante.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Charlotte Canat est spécialisée en droit des étrangers et travaille actuellement au RAHMI, autour de la mémoire de l'immigration. Elle a retranscrit deux années d'entretiens menés avec Taym.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Taym,

une odyssée

syrienne

. Charlotte Canat & Taym .

elytis

. Un exil, de la Syrie à la France .

Aujourd’hui, j’ai dix-huit ans.

Mes papiers l’affirment. Noir sur blanc.

Officiellement.

En réalité. J’ai un an.

Je suis né le jour où j’ai laissé les fantômes derrière moi. La misère, la violence, la guerre.

Il y a un an. Le grand départ. Le grand saut. Le premier jour du reste de ma vie.

Avant cette naissance, une épopée. Non, une odyssée. J’ai erré sous les ailes d’Ulysse, entre terres et mers. Pour retrouver mes premiers souffles d’air.

Avant, la vie passait à côté de moi. Une étrangère. Aujourd’hui, elle me traverse. Me berce. Moi, le nouveau-né. Je vais vous conter. Cette vie. Passée à côté de la sienne.

Cette histoire de renaissance. Qui est la mienne.

. I.

L’enfance syrienne en déshérence

. Aux origines, il était un père et une mère,

n’était-il pas ? .

Avant ma vie, la vie de mon père. Plongeons dedans un moment. Comprendra-t-on ma non-vie d’avant mes dix-huit ans ? Peut-être, un temps. C’est une histoire de calcul numérique simple : je suis né dix-huit ans après ma naissance. Dix-huit ans trop tard. Car, somme toute, la vie de mon père a tout pesé. Elle a tout agencé. Elle a tiré mes fils de vie. Un à un empêtrés avec lui. Sombres et miséreux.

Mon père, donc, est bien né par chance le jour de sa naissance. Il a passé son enfance dans l’antre d’une petite maison au cœur d’Alep, avec ses trois sœurs et ses deux grands frères. Son père avait un magasin de textile, seule source de revenu pour une fratrie de six enfants. Il est décédé à l’âge de soixante ans, un grand âge, oui, un âge avancé pour les Syriens qui dépassent rarement la soixantaine. Mon père était alors âgé de douze ans seulement.

À son décès, la famille devait exploser et se disséminer : il n’y avait plus d’argent. Chaque enfant dut arrêter ses études pour prendre le chemin de l’autonomie. Chaque sexe avait son destin : pour les filles le mariage, pour les hommes le travail. Dans mon pays, une femme n’est indépendante financièrement que par l’adjonction à un homme. Contradiction qui ne dit pas son nom. Pour être une, et « librement » une, il faut être deux. De l’asservissement du père, elles passent à celui de l’époux. Sans trait d’union. Une simple union par célébration.

L’homme accède à l’autonomie par un moyen plus aisé : l’insertion professionnelle, dans la masse populaire besogneuse. Suintante, mais indépendante. Ainsi, les sœurs de mon père furent mariées dans l’année du décès de leur père. La plus jeune n’avait alors que quinze ans. Son aînée se maria aussi jeune, à seize ans, mais elle choisit son mari. La plus âgée avait eu la chance de faire des études avant de se marier.

Les garçons de la fratrie refusèrent cependant ce jeu de l’indépendance – pourtant plus simple pour eux car sans adjonction. Ils dérogèrent à la règle de l’autonomie, sans remise en question.

L’aîné refusa de travailler et se prélassa dans la maison de sa mère en se laissant servir repas et cafés. Il devint violent, puis tyran. Il frappa tout contradicteur à ses ordres. Sa mère au premier chef. Et chacun de ses frères. Mon père, le plus jeune, fut la cible privilégiée, celle qui chuta sans ciller. La violence s’immisça ainsi en lui très précocement. Elle poursuivra ensuite ma propre famille.

Le cadet, prit une voie de biais : il ne travailla pas, mais gagna de l’argent. Il devint un expert en petits larcins pour pouvoir mieux fréquenter les bars avinés en soirée. Les petits larcins devinrent rapidement des grands, de même que la quantité d’alcool nocturne, une véritable dévergondée.

Resta mon père, le benjamin, qui vécut donc son enfance dans le chaos et la précarité, papillonnant auprès de sa mère. Calme et doux, il survivait, solitaire, bâtisseur d’un mur pour parer la violence l’entourant. À dix-sept ans, il fit le choix du travail. Face aux coups de l’aîné et à l’alcoolisme du cadet, il préféra quitter l’épineux nid familial pour gagner son argent. Sage et salvatrice décision. Faute du baccalauréat, passé sans réussite l’année du décès de son père, il trouva un emploi de menuisier.

Ma grand-mère paternelle, quant à elle, vécut de la pension de son époux décédé. Un des atouts du mariage-adjonction : la pension de réversion. Cependant, la ressource était maigre. Et elle fut indirectement reversée à la gent masculine familiale. Pour se nourrir et nourrir deux grands fils, ma grand-mère fit le seul sacrifice en son pouvoir : elle vendit la maison de son époux pour une plus petite, éloignée de la ville.

Ma mère aussi a eu une enfance dès sa naissance. Pourtant, sa famille était plus nombreuse, plus pauvre et plus touchée par la violence. Ma mère appartenait à une fratrie de dix enfants : quatre garçons et six filles. Son père était boulanger. Pour nourrir sa famille, il travaillait sans s’arrêter. Il exsudait près des fours suffocants de quatre heures du matin à midi, puis réalisait des petits travaux lucratifs avant de rentrer tard le soir. Ces travaux, je n’ai jamais su exactement leur consistance, mais le fait était là : ils payaient les factures de ses enfants.

Les frères et sœurs de ma mère se marièrent à leur tour. Chacun divorça finalement, attendant son heure. Ma mère n’échappera pas à ce jeu d’adjonction-division. Quatre enfants de la fratrie maternelle retournèrent chez leurs parents faute de revenus suffisants. Ma mère en fera partie, très rapidement.

Elle oubliera juste son enfant.

. Ma petite enfance ou comment survivre à ses parents .

Mes parents ne se rencontrèrent pas. Ne s’aimèrent pas. Ils se marièrent. Leur mariage fut organisé par leurs familles, et non point par leur idylle. Leur mariage ne fut pas une question d’amour, mais une question d’organisation. Ma mère avait dix-huit ans. Mon père vingt-huit. Ils s’additionnèrent.

Leur problème était leur désaccord. Commun, mutuel et profond. Ils étaient comme engagés dans un conflit perpétuel. Perdus face à cette abrupte régence de leur vie intime, ils ne se mirent jamais d’accord. Ni sur les grandes ni sur les petites choses. Dès leurs premières semaines de vie en commun. Lorsque ma mère disait une chose, mon père énonçait le contraire. Et lorsque mon père disait une chose… ma mère se taisait. C’est la loi de l’indépendance maritale par adjonction d’un époux. La femme est indépendante, mais aliénée. Son silence vaut désaccord. Mon père le savait. Une parole valait sa frappe la plus vive. Mais il faut le dire, souvent il frappait sans un mot de son adversaire. Sans même un lever de tête. Il avait la main leste.

À peine un an après leur mariage, je naquis. En réalité, je ne naquis pas vraiment, puisqu’il faudra attendre dix-huit ans. Tout de même, j’ai une date de naissance officielle. L’année 2000. Mais ce n’était pas réellement une vie. Une fois né, je fus le témoin de dix-huit ans d’une vie de non-sens.

Non-sens et violence au cœur de mon foyer d’abord.

Ma mère, auparavant une jeune femme calme, s’emplit progressivement, et profondément, d’une colère qu’elle ne put contrôler. Mon père, quant à lui, a toujours été en colère. Leur conflit devint éternel. Ils s’enfermèrent dans les murs de leur mariage, une forteresse qu’ils durent habiter en codétenus, sans jamais décolérer.

Ma mère avait un atout dont elle décida de se servir. Sa beauté. Elle était belle. Elle était la plus belle de ses sœurs, la plus belle des femmes de la famille. Blonde aux yeux bleu-vert, mince et de grande taille. Beaucoup la prenaient pour une Russe ou une Américaine. Je pris d’ailleurs la finesse de ses traits et le vert de ses yeux. Face à la violence et au mépris de mon père, elle s’adora avec exagération. Autopassion, fascination de soi et de son extérieur ravissant. Car à l’intérieur, tout n’était plus que fissures. Passant des heures devant le miroir, elle se disait à haute voix qu’elle était belle. Elle s’occupait avec détails et précautions de son apparence : maquillage à outrance, coiffure travaillée, robes et sacs à main apparentés.

Mon père, de confession sunnite, croyant et pratiquant – et surtout très jaloux – ne lui imposait pas un, mais trois voiles pour cacher son corps et son visage. Il refusait que les hommes voient sa silhouette trop svelte et ses yeux trop clairs, qui pourraient « envoûter » l’homme animal qui rôde. Alors il cachait ce qu’il estimait être sa « propriété privée ». En dessous de ses couches-prison, ma mère continua à s’habiller avec élégance pour se sentir belle, pour sentir son corps en vie, sa part de vie.

Ses comportements devinrent parfois étranges. En l’absence de mon père, elle se promenait sans voile sur le balcon, faisant des signes aux passants. Elle appelait à sa contemplation.

Âgée de dix-neuf ans, mariée, elle refusait de tomber dans l’âge adulte. Je me souviens de son comportement d’enfant – moi qui étais pourtant son enfant. Elle parlait seule, riait seule et même dansait seule dans notre petit appartement. Parfois, elle s’arrêtait en plein milieu d’une conversation et s’esclaffait sans raison. Beaucoup crurent qu’elle approchait de la folie.

Elle pleurait longuement à chacun des coups de mon père, oscillant entre les larmes d’une enfant terrifiée et celles d’une folle déchirée. Parfois, elle pleurait même lorsqu’il ne l’avait pas frappée. Elle sortait dans la rue en hurlant que mon père l’avait battue. Il n’en était rien. Et lorsqu’elle rentrait, elle prenait une volée de coups encore plus violents.

Elle refusait les travaux ménagers qu’elle exécrait. En particulier, elle oubliait souvent de cuisiner, activité dont elle ne voulait pas apprendre les rudiments. Lorsque mon père rentrait, affamé, les coups pleuvaient. Encore. Et elle pleurait, comme une enfant. Encore.

Malgré l’énergie dépensée, la souffrance infligée, mes parents préférèrent toujours le désaccord, la disharmonie, le conflit. Et la violence ! Oui, ils ont terminé cette désorganisation conjugale dans la violence. À chaque conflit, mon père frappait de plus en plus brutalement. Pour mettre fin au désaccord, quoi de plus efficace qu’un coup de poing ? Net. Cassant. Avec le temps, le visage de ma mère changea. Il prit une couleur étrange, celle du bleu dessiné par les coups portés. Oscillant entre le brun de sa peau et le bleu tuméfié, tirant souvent vers le jaune ocre, elle ne se reconnut plus.

Nos conditions de vie n’aidaient pas l’union vacillante. Mon père, chauffeur de taxi, gagnait trop peu d’argent pour louer un logement salubre. Nous devions nous contenter des garages de particuliers. Déménageant à plusieurs reprises, nous vivions dans des petits deux-pièces en sous-sol d’immeubles. Mes parents dormaient dans l’unique lit, situé dans l’unique chambre et moi dans le salon ou sur la terrasse lorsqu’il faisait trop chaud. Tout était minuscule : les pièces, la hauteur du plafond, la taille des meubles.

Je me souviens d’un des derniers appartements que nous avons occupé. Il était au seuil d’un immeuble de trois étages. Le bâtiment était construit tout en longueur, juxtaposant une dizaine d’appartements par étage. En raison de la faiblesse de nos revenus, notre logement était situé entre deux niveaux, au-dessous de celui de la rue. Il fallait descendre une lampée de marches avant d’apercevoir notre porte. Ce dénivelé nous condamnait à vivre dans l’obscurité et dans l’humidité.

En cas de pluie, l’angoisse augmentait selon le sens des claquements de gouttes. Le même schéma se répétait : un liquide brunâtre se mettait à suinter des murs. Souvent, les conduits des canalisations cédaient sous la pression. Dormant dans le salon, je me retrouvais face à un étalage d’excréments : les eaux des égouts de l’immeuble se répandaient à même notre sol. Mon père rentrait furieux dans le salon, me portait jusqu’à son lit, sortait tous les meubles un par un et nettoyait à mains nues les déchets du voisinage.

Je tombais sans cesse malade et développais de graves allergies. Je toussais en permanence et j’avais des problèmes de peau. Ma mère ne fit pourtant aucun effort pour tenter de rendre notre logement habitable, refusant de s’adonner aux tâches ménagères, en particulier de nettoyage. Je garderai de cette époque une obsession pour la propreté et l’hygiène.

Je dormais donc dans un « salon d’eau », avec pour seul mobilier un canapé, une table et un vieil ordinateur en panne. Le canapé était si fin que je devais dormir droit comme un petit soldat de bois sinon je chutais à terre à chaque mouvement. Je dormais très peu, et mal, provoquant chez moi un épuisement constant. Je souffrais de la chaleur l’été, et du froid de l’hiver, notre appartement ne bénéficiant d’aucun système de chauffage.

Le béton autour de moi était fissuré de toutes parts. Il était si abîmé, proche de l’émiettement, que nous ne pouvions rien accrocher au mur. Aucune plaque ne pouvait être fixée pour masquer les trous béants faisant des courants d’air par endroits.

Aucun tableau, affiche ou papier ne pouvait divertir nos yeux assombris par la grisaille cisaillée des murs. Je me souviens à quel point ces murs étaient vides car j’avais déjà été dans d’autres appartements, dans des quartiers plus aisés, tels ceux de mes oncles et tantes. Et j’avais pu voir leurs beaux murs lisses et blancs, où la peinture accrochait parfaitement. J’étais le seul à faire glisser ma main sur ces façades, fasciné. Et je m’enchantais des tableaux de couleurs, aux lourds cadres de bois, solidement attachés à de larges crochets.

L’intérieur de notre appartement n’avait rien à envier à son extérieur. Il était situé dans un quartier excentré, mal famé et vieillissant. Notre rue était très bruyante. Les bus passaient et s’arrêtaient devant chez nous en continu. Et ce n’était pas les longs bus climatisés comme dans les quartiers du centre-ville. Ils ressemblaient davantage à de petits vans d’un blanc passé au gris, grinçant et klaxonnant à chaque obstacle, selon la difficulté ou l’envie du conducteur.

Les habitants du quartier parlaient tous, souvent fort et en même temps. Les enfants, passant la majorité de leur temps dans la rue, faisaient monter leurs cris sans qu’aucun ne les restreigne. Ainsi, parfois, j’en venais à maudire nos deux petites fenêtres, seuls interstices donnant sur l’extérieur. Pourtant, mon besoin presque animal de lumière était obsédant. Ces deux fenêtres n’étaient qu’à peine utiles à la traversée du soleil, masqué la journée par l’immense immeuble faisant face au nôtre.

Le niveau sonore trop élevé avait aussi parfois pour origine nos propres voisins de palier. Notre voisine d’en face, de mon œil d’enfant, appartenait aux « gens qui ont perdu la tête ». Elle était folle. Elle hurlait sans raison, sans prévenir, et durant des moments me paraissant interminables. Ainsi, je pouvais traverser moi-même de longs instants de doute, proche de la folie juvénile, hésitant entre entrer ou sortir de chez moi.

Le quartier était surtout dangereux. Mon père m’avait interdit de dépasser le bout de notre rue. Il était connu pour ses trafics d’armes et de drogues, ses vols et ses agressions.

Un jour, ma mère se dit qu’il suffit.

Et elle a fui. Sans bruit. Sans moi.

Elle n’avait que vingt ans. Presque mon âge aujourd’hui. Elle rejoignit ses parents. J’avais un an. Elle a supplié sa famille de me garder à ses côtés. Mais un enfant a un coût. Une somme d’argent quotidienne. Une bouche en plus à nourrir et à vêtir. Et sa famille n’avait pas les moyens. Alors elle décida de m’abandonner. Elle me laissa. Tout simplement. Comme ça. Comme on laisse un nouveau jouet trop coûteux. Je fus seul face à mon père et à sa violence.

Elle ne me laissa pas complètement tout de même ; instinct maternel ou conscience qui oppresse, elle entama un va-et-vient continu entre paix et guerre. Entre sa famille et son époux. Et au milieu, moi. Après quelques semaines chez ses parents, elle reprit force. Poussée par sa famille, elle retourna chez mon père. Après tout, elle y avait sa place. Elle était l’épouse et la mère – la femme-adjointe. Même si ces rôles la révulsaient autant l’un que l’autre. Elle y avait sa place. Mais la violence prit davantage de place. Après quelques jours de résistance, ma jeune mère repartit dans son foyer familial pour un temps de paix. Elle fit ainsi ce chemin en balance entre deux foyers jusqu’à notre fuite de Syrie. La guerre – celle de mon pays, et non de ma famille – mettra fin abruptement à ce ballet de danse en pas chassés.

Mon père travaillait sans interruption, conduisant son taxi de jour comme de nuit. Il était bien encombré par ce petit enfant que j’étais et dont il ne pouvait – et ne voulait – s’occuper. Après tout, ce n’était pas son rôle mais celui de son épouse qui avait pris, malgré lui, son envol. Une disjonction qui ne disait pas son nom.

La famille de ma mère tenta de faire cesser les coups de mon père, en vain. Car à chaque fois que ma mère rentrait dans le foyer marital, les frappes reprenaient. Après de multiples menaces, ma famille maternelle décida de passer à l’acte et porta plainte contre mon père pour violences. J’étais très jeune et je ne m’en souviens pas. Ma tante paternelle, Sama, me raconta les faits bien plus tard.

Ainsi, un jour, il n’y eut plus personne dans ma maison.

Plus personne dans mon horizon. Mon père était en prison. Un absurde vide autour de moi qui pose de sourdes questions. Sama m’emmena chez elle, croyant le cycle de violences à sa fin. Une illusion. Le cycle retrouva soudainement vie avec l’intervention de Reem, une autre tante paternelle. À coups de baguette corrompue, la fin de l’illusion. Elle inversa en quelques heures la situation. Mon père sortit de prison ; toute la famille de ma mère y rentra ! Tels des pions, parents, frères et sœurs maternels passèrent trois jours sous les verrous. Un tour de passe-passe. Ma tante n’était pas magicienne certes, mais elle était son égale en Syrie : douanière.

Pour comprendre ce dénouement d’apparence absurde, il faut rappeler le parcours de vie de Reem. Elle était l’aînée de la famille de mon père. Durant son enfance, elle eut donc bien plus de temps que sa fratrie pour étudier alors que son père était encore en vie. Car c’était là son obsession : étudier, apprendre, avaler la connaissance pour en créer un instrument de pouvoir à venir. Elle avait toujours un livre à la main et s’enfermait chaque soir dans sa chambre pour étudier. Elle était acharnée : elle voulait un avenir. Et elle en eut un. Après plusieurs années d’études universitaires, elle intégra l’administration douanière d’Alep et gravit rapidement les échelons. Elle devint inspectrice des douanes de la ville et eut en charge le contrôle de toutes les marchandises passant les frontières citadines. Elle eut seule l’autorité de signature et s’en servit à son propre escient : chaque commerçant devait obtenir ses faveurs pour faire entrer ou sortir son bien. Tous l’arrosaient de leurs deniers. La corruption était monnaie courante en Syrie. Et les douanes en étaient les plus représentatives. Ma tante, sans morale pour frontière, s’enrichit à une vitesse éclair et réalisa son souhait le plus cher : avoir le pouvoir.

Elle se maria à deux reprises. Deux époux commerçants. Très enrichissants. Pour une douanière sans règlement. Ils décédèrent l’un après l’autre, laissant chacun un fils. Mais de leur vivant, leur commerce fructifia leur mariage douanier. Et ma tante s’engraissa fièrement de leurs commerces. Elle devint propriétaire de trois grands appartements à Alep et vécut dans le plus spacieux avec ses deux fils : pas moins de sept chambres et trois salles de bain. Je m’en souviens bien, moi qui n’ai jamais eu de chambre. L’abondance dans laquelle elle vivait me fascinait.

Elle acheta aussi deux magasins d’informatique à ses fils, lesquels avaient refusé de poursuivre leurs études. Ils n’avaient pas eu la pugnacité maternelle du travail en héritage.

Ainsi, pour faire court, ma tante était riche. Et puissante. Une puissance corrompue qui s’auto-entretenait et se décuplait. Elle avait des relations à des hauts niveaux de l’administration, en particulier au sein de la police. Elle put défaire des situations d’un coup de baguette. C’est ainsi que, piquée dans son orgueil, elle fit sortir son frère de prison et y plaça l’ensemble de la famille de ma mère.

. Naissance d’une sœur, et moins de place dans le cœur .

Alors que j’avais quatre ans, ma mère donna naissance à ma petite sœur. En réalité, mon père et moi ne l’apprendrons qu’un an plus tard. Ma mère craignait trop mon père pour lui avouer sa grossesse. Elle mettra au monde ma sœur dans le secret, dans sa famille, et hors de tout champ de violence. Elle disparut ainsi de ma vie près d’un an, avant de revenir, une poupée rose dans les bras, ma sœur emmaillotée. Et adorée.

Je ne sais par quelle chance, la famille de ma mère accepta le coût de la présence de ma sœur. Je ne sais par quelle malchance elle refusa la mienne. Mais ma mère adora ma sœur. Immédiatement. Une vague d’amour intarissable. Tout l’amour qui aurait dû m’être donné fut déversé sur ma sœur.

Il semble donc que ma mère refusa de quitter ma sœur. Comblée par sa fille, elle put m’oublier.

Je reçus alors le secours d’une femme qui donna un début de vie à ma vie. Ma tante, Sama, la sœur de mon père, prit une place inattendue. Sama était une femme brune aux grands yeux marron, brillants, joyeux, pliant souvent sous le poids de l’émotion. Malgré le voile qui la cachait, un cœur riche, profond et généreux au-dessous. Une petite femme active et nerveuse, se démenant du soir au matin entre son métier de pédiatre et son statut de veuve élevant seule ses deux filles. Son mari, commercial dans l’import-export, était décédé dans un accident de voiture en France alors que leurs filles n’étaient que deux jeunes enfants.

Elle décida d’accueillir le petit garçon que j’étais. Elle l’emmena loin de la violence paternelle et l’éleva comme son propre fils, par intermittence. Dès qu’elle le pouvait. Lorsque mon père l’y autorisait. Car ma mère continuait son va-et-vient. Quand ma mère revenait, je revenais aussi. Lorsqu’elle repartait, je me rendais chez ma tante. Je découvris avec Sama, par alternance, ce sentiment, plutôt commun chez les autres, plutôt absent chez moi, l’amour.

Je l’accompagnais en journée dans son cabinet médical. Je jouais avec les autres enfants de la salle d’attente. À son domicile, mes deux cousines, âgées de dix-huit ans, s’occupaient de moi avec bienveillance. L’une avait des traits fins et un corps menu et distingué qui me fascinait, l’autre avait un corps aux formes lourdes qui m’enlaçait dès qu’il le pouvait. L’une avait la grâce, l’autre la tendresse. Ces trois femmes prirent soin de moi.

Elles résidaient dans un riche quartier d’Alep, Al Cheikh Maqsoud. Tout y était différent du mien : à la place des immeubles délabrés, des maisons modernes ; à la place des rues surpeuplées, de larges avenues longées de palmiers et de jardins.

L’appartement de ma tante Sama était, dans mon souvenir, lumineux, avec de grandes fenêtres. La lumière avait sa place dans chaque pièce, ce qui, pour moi, était inédit, et surtout apaisant. Les sons ne provenaient pas de la rue, mais de son intérieur, entre éclats de rire et musiques. L’appartement était doté de trois chambres, alors je tournais tour à tour dans chacune. Les portes m’étaient toujours ouvertes.

Ma tante et mes cousines me nourrissaient, m’habillaient, me changeaient, me soignaient lorsque j’étais malade, m’achetaient des vêtements et des jouets. Je grandis à leurs côtés. Lorsque je fus en âge d’aller à l’école, elles contrôlèrent mes devoirs et me firent répéter mes conjugaisons et mes tables de multiplications. Je leur dois mon éducation. Bien plus, je leur dois le sentiment d’être aimé à foison. En ce lieu, je fus heureux.

Je me sentis rapidement un jeune roi parmi ses princesses. Lorsque nous sortions, fier, je me positionnais entre mes deux cousines et je marchais d’un pas assuré. Ma tante me faisait porter une responsabilité que j’avais prise à la hauteur de sa gravité : j’étais l’homme de la famille. Je devais accompagner mes cousines lors de leurs sorties, pour les « protéger de tout danger ».