Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

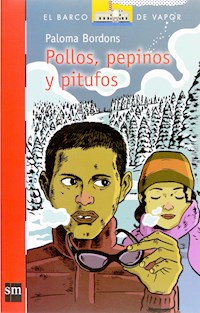

- Herausgeber: Ediciones SM España

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: El Barco de Vapor Roja

- Sprache: Spanisch

El protagonista de este libro se autodefine como "raro". Tiene ideas catastróficas, angustias vitales, una madre extravagante y una inestabilidad vital clara... ¿Hay alguien a quién se le pueda considerar totalmente normal? Una novela que reflexiona con humor sobre las características propias de cada persona.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 209

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tengo el aura un poco gris

Paloma Bordons

1

Por entonces las cosas nunca ocurrían como yo imaginaba. Y menos mal, porque yo tengo una imaginación catastrófica.

Por eso, por mi imaginación catastrófica, no me gustaba nada cuando llegábamos a ese tramo de curvas que hay yendo al pueblo de los abuelos. Mi madre tomaba la primera curva, siempre más rápido de lo que decía la señal, y ya estaba yo pensando en la catástrofe. El coche se saldría de la carretera y rodaría por el terraplén dando vueltas de campana. ¿Qué se sentiría al dar vueltas de campana? A lo mejor ya no sentía nada, porque estaría desmayado. O muerto. ¿Dolería morirse? Claro que sería mucho peor no morirme y que se muriera mi madre. Que estuviera a mi lado desangrándose y yo no pudiera hacer nada por ayudarla...

–¿Puedo poner La Bamba? –pregunté.

–¿Otra vez? –mi madre hizo como que se tiraba de los pelos–. ¡La hemos oído ya veinte veces!

Veinte no, dos. Dos eran las veces que yo había tenido ideas catastróficas en ese viaje, y siempre las espantaba escuchando La Bamba. No es que me gustara la canción –ahora la odio–, pero es tan alegre y pegadiza que me parecía que protegía contra los accidentes. Era imposible que ocurriera algo malo mientras sonaba La Bamba. Tan imposible como que Tinky Winkie se muriera en un episodio de los Teletubbies. Así que fui pasando las canciones de nuestra cinta «Especial viajes» (el nuestro debe de ser el único coche de España que todavía no tiene lector de CD), hasta que sonó:

Para bailar la Bamba,

para bailar la Bamba se necesita

una poca de gracia...

Bien. Superamos con La Bamba el trozo de curvas y, para cuando empezó a sonar Queen, estábamos en la recta larga. Menos mal, porque mi madre se pone un pelín eufórica cuando escucha We are the champions, y pisa a fondo el acelerador.

Paramos en la gasolinera en pleno estribillo. Mi madre quitó las llaves del contacto. Odio cuando una canción se interrumpe a la mitad. Me disgusta tanto que me duele, con un dolor parecido al que da quitarse un pelo de la nariz con unas pinzas (¿lo has probado?). Por eso, aun cuando estoy escuchando una canción que no me gusta, me espero hasta el final y, si tengo mucha mucha prisa o la canción es horrible, la apago cuando hay una pausa (cuando el cantante se para a tomar aire, o se callan un instante los violines, o cosas así). Mi madre dice que soy un maniático. Supongo que tiene razón.

–¿Qué pasa, Manolo? –saludó mi madre al de la gasolinera–. Llénamelo, anda.

El dependiente la miró un poco extrañado, con la manguera en la mano.

–Me debe de confundir con otro. Yo no me llamo Manolo.

–Ah, vaya, pues deberías. Tienes cara de llamarte Manolo... –mi madre empezó a hurgar en el bolso, pero enseguida cambió de idea y me lo tiró, toda impaciente–. Paga tú, Gen, que yo me estoy meando.

Salió escopetada hacia los servicios, mientras el gasolinero la seguía con una miradita desaprobadora, meneando la cabeza. A mi madre le lanzan muchas veces miraditas de esas, pero ella parece no enterarse. Yo sí me entero. La miradita del gasolinero decía que no le hacía gracia que le llamaran Manolo sin serlo, que no le gustaba que le tuteara alguien a quien él hablaba de usted, que no le parecía bien que mi madre dijera «me estoy meando» y dejara a un chico a cargo del dinero... Y no me extrañaría que la mirada tuviera también que ver con la falda, los collares y el nuevo pelo rojo de mi madre.

–¡Qué manía tienes de llamar Manolo a la gente! –gruñí yo cuando nos pusimos de nuevo en marcha.

«... no time for losers...», sonó otra vez la cinta: «No hay tiempo para los perdedores». Otra vez me dio rabia. Cuando las canciones comienzan a medias es como arrancarse otro pelo. Bajé el volumen.

–Solo llamo Manolo a los que tienen pinta de llamarse Manolo.

El Manolo que no era Manolo estaba parado junto al surtidor y nos miraba meneando otra vez la cabeza.

–Y podías decir «voy al servicio», como todo el mundo.

–¿De qué hablas? –preguntó mi madre.

–A ese le ha chocado que dijeras que te estabas meando.

–Es su problema. A las cosas yo las llamo por su nombre. Al pan, pan, y al vino, vino. Ya sabes que no me gustan las ñoñerías.

Al pan, pan, y al vino, vino. Ese es uno de los lemas de mi madre (mi madre tiene bastantes lemas, ya te irás dando cuenta). Por eso yo nunca, ni aun de bebé, he hecho pipí o he tenido pompis, ni siquiera culito. Desde que recuerdo he meado y he tenido culo y otras cosas que un niño o una señora bien educada no deben mencionar en público. A veces pienso que se pasa un pelo, y que le gusta escandalizar a cierta gente. Yo no soy así. No me resbala como a ella que la gente me lance miraditas de esas y menee la cabeza. Por eso hace tiempo que aprendí qué palabras usar en cada situación, y ahora es raro que meta la pata.

–¿Tienes ganas de ver a los abuelos? –preguntó mi madre.

–Supongo...

–¿Te molesta que te deje con ellos?

–No.

Ahí me salté otro de los lemas de mi madre, ese que dice: «La verdad por delante, aunque espante». A lo mejor se dio cuenta de que no estaba siendo del todo sincero porque, después de estar callada un par de kilómetros, empezó a balbucear:

–A mí me gustaría mucho que pasáramos estos días juntos, Gen, pero de vez en cuando necesito mi espacio... Estar con otra gente, respirar otro aire... ¿Lo entiendes? Además, siempre he querido conocer Lisboa y el billete estaba tirado de precio.

También mi madre desobedece sus propios lemas de vez en cuando. Ahora no estaba mintiendo exactamente, pero desde luego no estaba llamando a las cosas por su nombre. Llamando al pan, pan, y al vino, vino, debería decir que estaba hasta los pelos de pasar toda la vida atada a un chaval de trece años.

2

–¡Ya estáis aquí! ¡Déjame que te vea, Gen! ¡Madre del amor hermoso! ¡Cuánto has crecido! –la abuela me dio un achuchón con olor a ajo, y a mi madre dos besos de los que suenan–. Hija, casi no te conocía... Qué color de pelo tan... original. Te hace más... joven.

La abuela todavía no había visto a mi madre de pelirroja.

El abuelo apareció un rato más tarde, mientras poníamos la mesa en el comedor.

–¡Qué esmirriado está este crío! –me arreó un pescozón y luego miró a mi madre–. Y a ti, ¿qué te ha pasado en la cabeza? ¡Cada día eres más estrafalaria!

–Yo también me alegro de verte, padre –replicó ella muy seca.

–Si no lo digo por molestar, hija. Pero ya sabes que yo digo lo que pienso.

Mira que son distintos mi madre y el abuelo, aunque no tanto como ellos se creen. A los dos les encanta soltarse a la cara las verdades, sobre todo las que no hace ninguna falta mencionar. Por eso las visitas de mi madre al pueblo son siempre muy tormentosas. Y muy cortas.

Comimos cocido en la mesa del comedor, con la tele de fondo. En casa de los abuelos casi siempre se come cocido o lentejas, y el que más habla durante la comida es el presentador del telediario. Al menos cuando no está mi madre.

–¿Es obligatorio oír a ese hombre? –preguntó esa vez, y señaló con la barbilla la pantalla–. Si quitarais la tele, o al menos la bajarais un poco, podríamos charlar más tranquilos.

La abuela se levantó a bajar el volumen (y eso que le he explicado mil veces lo del mando a distancia).

–¿Hablar de qué? –gruñó el abuelo–. Tú nunca nos cuentas en qué andas, Sagrario... Aunque quizá es mejor no saberlo. Y tu madre y yo, después de cuarenta y cinco años, ya nos lo tenemos todo dicho.

–¿Ni siquiera quieres hablar con tu nieto, que hace dos meses que no lo ves? –saltó mi madre.

–¿Tienes algo que decirme, rapaz? –preguntó el abuelo con ese tono suyo tan... desabrido, que diría la abuela. Borde, que diría yo.

–¿Yo?... No.

El abuelo hizo un gesto de triunfo, y yo sentí que acababa de traicionar a mi propia madre. Ella abrió la boca para replicar, pero no tuvo ocasión.

–¡Chist! –el abuelo se puso un dedo en los labios–. ¡El tiempo! Sube la tele, mujer.

La abuela corrió obediente a subir el volumen.

–¡El tiempo, el tiempo! ¡Qué obsesión con el tiempo! –gruñó mi madre, que ya se podía haber callado, cualquiera diría que era nueva en la casa.

–¿Te tengo que explicar a estas alturas lo que significa el tiempo para un agricultor? –refunfuñó, cómo no, el abuelo–. Me paso la vida en vilo, con un ojo en el campo y otro en el cielo. Una helada a destiempo, un granizo, y todo se va al garete. Yo no puedo vivir despreocupado como otra gente, que no piensa más que en divertirse e irse de vacaciones...

–Yo también trabajo, ¿sabes? –saltó mi madre–. Pero si te molesta que te deje a tu nieto y me tome unos días de descanso en Lisboa, me lo dices y nos vamos ahora mismo.

–No, hija, si tu padre está encantado...

No sé por qué la abuela se molesta en intentar poner paz entre esos dos si, cuando se enzarzan, ni la oyen.

–... Además –siguió mi madre–, tú podrías tomarte vacaciones si quisieras. Vacaciones para siempre. Vende esas malditas viñas, que te lo hemos dicho madre y yo mil veces, y descansa de una vez, que ya tienes setenta y dos años.

–Setenta y uno. ¿Vender las viñas, dices? ¡Ja! ¿Y de qué vamos a vivir tu madre y yo?

–Pues de lo que saques, más tus ahorros y la pensión, padre, que para eso has trabajado toda la vida. Además, siempre te quejas de que las viñas te cuestan más dinero del que te dan.

–Pero...

–Pero ¿qué?

–Yo soy agricultor. ¿Qué pito toco en este mundo si no tengo campos que cuidar?

De pronto, por debajo de la capa de enfado, noté como desánimo en la voz del abuelo, y digo yo que mi madre lo notó también, porque dejó de insistir.

–Aunque no vendas... –de pronto sonaba casi cariñosa– podíais iros unos días, hazlo por madre. ¡Con lo que le gustaría a ella dejar de cocinar y limpiar todo el día, e irse a divertir en unas vacaciones de esas organizadas! Hay viajes para mayores que salen muy bien de precio. Hasta más baratos que quedarse en casa.

–Sí, los del Imserso. Dicen que están muy bien –intervino la abuela–. Concha, la del estanco, ha ido ya dos veces...

–¿Ves como madre quiere ir?

El abuelo miró a la abuela. La abuela miró sus garbanzos.

–No, si por mí no te preocupes, hija... –murmuró–. A mis años, dónde va a estar una mejor que tranquilita en su casa...

Segunda mirada triunfante del abuelo.

–Como queráis. Es inútil –mi madre suspiró.

Claro que era inútil. Anda que no había oído yo veces la misma discusión. En la misma mesa, comiendo los mismos garbanzos, con las mismas palabras. Toda la escena me sonó tan vista y tan oída que, por un momento, pensé que había habido un cortocircuito en el transcurso del tiempo. Me dije que, en vez de avanzar, había retrocedido de un salto a esa escena vieja, y a partir de ahí me tocaría revivir el trecho de vida ya vivida, hasta llegar de nuevo al presente. Claro que, al llegar allí, igual se producía otra vez el cortocircuito, y así una vez y otra, hasta el infinito, de forma que no lograra salir nunca de ese tramo de mi vida. ¡No veas qué mal rollo! Para romper el encanto, no se me ocurrió nada mejor que gritar:

–¡Madre del amor hermoso!

Yo nunca digo eso, tampoco soy tan raro. Por eso justamente lo grité entonces. Los tres me miraron alucinados y yo me quedé más tranquilo, porque ese trozo de la escena era nuevo, así que el cortocircuito estaba superado.

3

Vale, soy un tío raro. No te lo quería decir, pero igual supongo que te estás dando cuenta. Desde fuera no se me nota demasiado, pero te metes en mi cabeza y alucinas. Bueno, o no tanto. A lo mejor todos somos raros, no sé. A lo mejor tú también tienes ideas catastróficas y angustias vitales, y a veces te parece que el tiempo se ha rayado, como me pasa a mí. A lo mejor también te dan grima los botones y las etiquetas, sobre todo las autoadhesivas, y las tapas de yogur, y no soportas que interrumpan una canción cuando la estás escuchando o ver ropa tirada en el suelo y te da el yuyu cuando los imanes de la nevera están torcidos. O eres raro de otra manera. Dice mi abuela que cada uno tiene lo suyo y que en todas partes cuecen habas. Me gustaría ser lo bastante amigo de alguien como para que me dejara ver las habas de su cabeza, por aquello de comparar. A lo mejor así me quedaba más tranquilo. Pero yo, mis habas, hace tiempo que no se las enseño a nadie. Te las estoy enseñando a ti un poco porque no nos conocemos, que si no, de qué. Si algún día nos conociéramos, te diría que todo es mentira y que yo no soy así. Y a lo mejor no soy así, ¿quién te dice? Como dice mi abuela, en este mundo no debes fiarte ni de tu abuela.

Pero a lo que íbamos, que grité «madre del amor hermoso» y con eso se acabó la discusión, y mi madre y yo empezamos a quitar la mesa mientras el abuelo se iba a dormir la siesta. Pero la abuela no nos dejó pasar de la puerta de la cocina.

–Hale, ahora id a descansar un rato mientras yo recojo los cacharros.

–Descansa tú y los recogemos nosotros –propuso mi madre.

–Ya descansaré cuando me muera. Dejadme a mí, que me gusta hacer las cosas a mi manera.

Nos mandó de cabeza al salón y no nos resistimos, porque la abuela es una cabezota y porque ni a mi madre ni a mí nos gusta mucho fregar.

–«¡Madre del amor hermoso!» –mi madre me miró con cara de guasa–. ¿Desde cuándo hablas como la abuela?

Pensé explicarle lo del cortocircuito, pero era demasiado lío.

–Quería que os callarais, y me salió eso. Es que siempre os peleáis por lo mismo.

–Tienes razón... Recuérdame que no vuelva a discutir de esto con el abuelo. Supongo que quitarle sus viñas es quitarle su razón de vivir. Y la abuela no sabría qué hacer si no estuviera todo el día sirviendo a los demás. Cada uno se busca su objetivo en esta vida, ¿no?

Este rollo de mi madre sobre las razones para vivir tampoco era nuevo, no te creas. De vez en cuando le dan unos bajones tremendos y es, según ella, porque de pronto deja de ver claro el sentido de la vida. Una vez se tuvo que ir tres meses a la India para volver a verlo claro. En otra ocasión se fue a Perú. En otra, la mandaron a un sitio que la abuela llama «la casa de reposo». Siempre sola. He pasado muchas temporadas en el pueblo con los abuelos, sin saber cuándo volvería o si volvería. Luego, siempre vuelve, y con muchas razones de vivir, que dice ella. Pero igual nunca estoy tranquilo del todo, porque el ánimo le sube y le baja por temporadas como un yoyó. Cuando está abajo es como si estuviera en un hoyo del que no puede salir. Y cuando está arriba, como si estuviera en la cima del Everest dando botes. Últimamente estaba bastante arriba, porque se encontraba atravesando una fase «espiritual», que decía su amiga Cuca. Y cuando uno está «espiritual», por lo visto tiene muy claras sus razones de estar en el mundo.

Lo malo de las personas espirituales es que no suelen ocuparse mucho de las cosas materiales. Pero para ocuparse de ellas mi madre me tiene a mí, que soy bastante práctico. Si no fuera por mí, mi madre nunca se tomaría sus pastillas, y saldría de casa sin llaves, y nunca tendría batería ni saldo en el móvil, y nunca pagaría a tiempo las facturas ni recogería la ropa del tinte, y la nevera siempre apestaría a comida pasada. Si no fuera por mí, casi seguro que a estas alturas la casa se habría quemado. Suerte que me levanto por la noche para comprobar que ha apagado las velas que enciende en el salón tan cerca de la cortina, y que no se ha quedado dormida fumando en la cama, porque ella dice que ya no fuma, pero de vez en cuando se le olvida. Aunque lo más importante que hago es vigilar que no le dé el bajón, dejar que me achuche varias veces al día como si fuera un bebé y fingir que aún me gusta como entonces. Todo esto es a veces bastante pesado, pero tiene su parte buena, y es que me da a mí una buena razón para estar en el mundo: cuidar de mi madre.

Antes pensaba que tenía una segunda misión en el planeta Tierra. Lo creía todavía ese día en casa de los abuelos. Bueno, lo creía y no lo creía. Un poco como lo de echarse un pellizco de sal por encima del hombro si se te vuelca el salero, o lo de la escalera, que dicen que trae mala suerte pasar por debajo y mucha gente no se lo cree del todo pero igual no pasa porque, total, qué le cuesta rodearla, por si acaso. Pues a mí, con mi segunda misión en la vida, me pasaba lo mismo: que me parecía una superstición tonta, pero la cumplía por si acaso. ¿Que cuál era mi segunda misión? Debía conjurar la desgracia, ahí queda eso. Te explico.

Ya te he dicho que tengo una imaginación catastrófica. Que cualquier detallito vale para que empiece a hacerme la película. La película de horror. Bueno, ahora me he curado un poco, pero antes era la pera. Te pongo un ejemplo: en la fachada de nuestra casa de Madrid hay una grieta que crece poco a poco; en cuanto la vi, decidí que una noche la casa se nos iba a caer encima. Otro ejemplo: una vez vi un documental sobre el deshielo de los polos, y me pasé semanas agobiado, venga a imaginar escenas espeluznantes de ciudades tragadas por las aguas. Otro: cada vez que mi madre se encerraba en su cuarto, me la imaginaba perdiendo las razones de vivir, y tenía que entrar inmediatamente con alguna excusa. Bueno, eso era en Toledo, porque cuando nos mudamos a Madrid, mi madre dejó de tener cuarto propio. Como dormía en el sofá cama del salón, podía vigilarla todo lo que quisiera, porque entre el salón y el pasillo no hay puerta, sino una cortina de esas hechas con cuentas de colores. También es verdad que en Madrid mi madre parecía tan contenta que no me hacía falta vigilarla. Por eso me parecía especialmente triste y poco oportuno que en cualquier momento se nos fuera a caer el techo en la cabeza.

Nunca pasó ninguna de esas tragedias, ni las que acabo de contarte ni todas las otras que se me ocurrían cada día. Las cosas no ocurrían nunca como yo las imaginaba, ni las buenas ni las malas. Eso me parecía un hecho científicamente comprobado; tanto, que había llegado a pensar que tener ideas catastróficas era una manera de evitar que sucedieran cosas terribles. Así que ahora las tenía por dos razones diferentes: porque no podía evitarlas y para conjurar la desgracia con ellas. Lo malo era que, siendo coherente con mi sistema de conjura, no me atrevía a pensar por adelantado en cosas buenas, para que no dejaran de suceder por mi culpa. «Tú siempre tan pesimista», decía mi madre. Y yo no me atrevía a decirle que, con mi pesimismo, estaba poco menos que salvando al mundo.

4

–¡Pásalo bien! –mi madre me dio uno de sus temibles achuchones. Son temibles porque abraza muy fuerte y porque siempre lleva muchos collares que se te clavan por todas partes–. Me tengo que ir ya, que mi vuelo sale a las ocho. ¿Quieres algo de Lisboa? ¡Cuida de los abuelos!

«Cuida de los abuelos». Eso era una broma, claro, porque los abuelos saben cuidarse ellos solitos o, mejor dicho, la abuela cuida del abuelo y de mí, de modo que no tengo que preocuparme por nada ni por nadie cuando estoy en el pueblo.

–Para la merienda te voy a freír unos torreznos, que sé que te gustan.

Esa era la abuela.

–¡Y no andes descalzo en este suelo tan frío!

Solté un bufido. Para la abuela, lo más importante en este mundo es que sus familiares y amigos tengan la tripa llena y los pies calientes. A veces me cansa de tan servicial que es. En cambio, ella no parece cansarse nunca. Es como el conejito de Duracell, siempre yendo de un lado para otro y haciendo cosas: que si cocina, que si ve a la compra, que si haz las camas, que si da de comer a las gallinas, que si limpia la conejera, que si cose, que si pon derecho el tapetito de ganchillo de la butaca del abuelo, que si sube el volumen de la tele... Ahora que lo pienso, a lo mejor no conoces el anuncio de Duracell. Es uno en que salen un montón de conejos a pilas que tocan el tambor, y según se les acaban las pilas, dejan de tocar, hasta que solo el conejito de Duracell toca y toca y toca cuando los demás ya no pueden. Pero claro, hasta las pilas Duracell se acaban. Eso pensé de pronto, y me imaginé el día en que la abuela se apagara de pronto, yo siempre igual, y me dio mogollón de pena, porque esa catástrofe podía llegar más tarde o más temprano, pero desde luego era impepinable. Así que me puse unas zapatillas y le dije que sí, que me hacía cantidad de ilusión comer torreznos, y que además iba a ayudarla a hacer la cena.

–No hace falta, Genarín. ¿Por qué no te vas a la plaza, a ver si te encuentras con algún amigo?

Si hubiera ido a la plaza, seguro que habría encontrado algún conocido, ya te he dicho que he pasado varias temporadas largas en el pueblo, durante los bajones de mi madre. Pero amigos, lo que se dice amigos... Nunca me he encontrado a gusto entre los chicos del pueblo. Me parece que me miran raro. Sé que a mis espaldas me llaman el hijo de la hippy.

Por eso me quedé en la cocina con la abuela y aprendí a hacer albóndigas. Cuando las cociné luego en Madrid, mi madre se quedó muy impresionada. Ella lleva toda la vida comiendo las albóndigas de la abuela y ni siquiera sabía que la salsa lleva pan frito y azafrán.

Al abuelo no le gusta un pelo verme en la cocina, ni que la abuela me llame Genarín (esto a mí tampoco). Yo creo que piensa que si hago cosas de las que él llama de mujeres y me llaman con nombres ñoños, igual acabo volviéndome como su hijo, mi tío Genaro, al que todo el mundo llamaba Genarín y que ha acabado viviendo en Ámsterdam con su novio holandés.

Por eso, cada vez que me encuentra ayudando a la abuela, el abuelo me lleva de la oreja al campo. Cuando se trata de la cosecha y de sus viñas, se vuelve casi hablador. Me cuenta lo que pasa si hiela a destiempo, si llueve demasiado en otoño o demasiado poco en primavera, cómo se adivina si una nube trae granizo... Siempre está mirando al cielo y diciendo «mal asunto, mal asunto», qué tío tan optimista, no sé a quién me recuerda.

–Abuelo, tú siempre estás preocupado, ¿no? –le pregunté una vez.

–Hay que estar preparado para lo peor, rapaz –y me dio una colleja que no me pilló nada preparado–. Así se afrontan mejor los reveses. Y cuando lo peor no sucede, es como si te hubieran hecho un regalo.

Otra colleja. Para esta sí estaba preparado, pero eso no hizo que me doliera menos.

–Pero ¿a ti te gusta esta vida? ¿Te gusta cuidar de las viñas? –pregunté.

–¿Qué clase de pregunta es esa? –gruñó el abuelo.

–Quiero decir que si crees que habrías sido más feliz haciendo otra cosa...

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)