Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

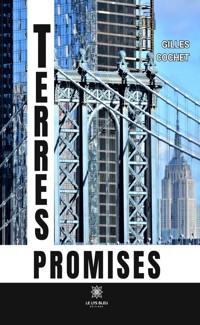

Arthur quitte l’Europe pour accomplir son destin et terminer le travail effectué à Londres. Il implante une organisation caritative qui s’annonce prometteuse et sans accrocs mais les gangs anglais n’en ont pas fini avec lui. Sur le sol américain, commence alors une guerre dont il n’entrevoit pas l’issue. Dans la bagarre, il découvre les ramifications insoupçonnées de la pègre new-yorkaise et la perversité du jeu politique dont il est l’objet. L’enjeu malsain remue en lui les affres d’un passé qu’il croyait enterré, l’obligeant à se dépasser une fois de plus…

À PROPOS DE L'AUTEUR

Commercial de l’édition à la retraite,

Gilles Cochet crée des univers et des histoires pour égayer le quotidien de ses lecteurs. "Terres promises" complète la trilogie qui comprend également "Obscurs desseins" et "Nobles causes" publiés en février et octobre 2023 chez Le Lys Bleu Éditions.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 253

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gilles Cochet

Terres promises

Roman

© Lys Bleu Éditions – Gilles Cochet

ISBN : 979-10-422-1876-8

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Introduction

Arthur marche, tête baissée, et ne voit pas le couple qui le regarde du trottoir d’en face. L’homme appelle et agite les bras, regarde la femme à ses côtés et traverse la rue.

— Arthur !

— Jo ?

— Eh oui ! C’est moi. Tu me reconnais ? Tu as l’air tracassé, tu ne m’as pas entendu ?

— Non, je réfléchissais. Je suis désolé, je ne viens plus très souvent ici.

— Tu as cinq minutes ? demande Jo.

Catherine traverse la rue à son tour.

— Bonjour, Arthur, dit-elle timidement.

— Catherine, bonjour, désolé. On prend un verre ? Vous avez le temps ?

— Oui, bien sûr.

La Brasserie du Palais est toute proche. Catherine et Jo sont venus en ville sur son initiative à elle. Jo ne se sent pas à l’aise, bousculé dans ses habitudes de campagnard. Il n’aime pas vraiment la foule, être obligé de faire attention où il marche, il dit pardon à chaque personne qu’il effleure ou bouscule quelque peu. Il lui fait plaisir, à elle, qui a les yeux qui brillent devant les vitrines, jolies robes et belles chaussures.

Arthur n’est pas retourné au café de Saint-Jacut depuis l’enterrement de Marion.

Il avait laissé des affaires dans la grande maison, dont le loyer avait été prélevé pendant plusieurs mois. Personne ne s’en était soucié. Pourquoi ? Le propriétaire touchait le loyer, le notaire du village connaissait le locataire absent et n’avait pas jugé utile d’informer son client que la maison était vide.

Ainsi vont les choses. Arthur est allé dans la grande maison, a loué une camionnette, Maxime, son copain de longue date, l’a aidé. Les meubles ont atterri chez Emmaüs, les quelques livres sur les étagères encombrées de son appartement du mail. Il donne sur le canal, au dernier étage, terrasse plein sud, « un des plus chers de la ville », lui avait dit l’agence immobilière.

Arthur fait face à Jo et Catherine dans cette brasserie. Il ne sait trop quoi dire à cet homme, témoin d’un autre temps, l’ami fidèle.

— Catherine et moi, nous allons partir en vacances assez loin. Je vais prendre l’avion pour la première fois, tu te rends compte, à 57 ans ? Pour Catherine, c’est la première fois aussi.

— Et vous allez où ?

— En Amérique. On a vu des films et des séries à la télé. Un voyage organisé, huit jours à New York. Tu connais ?

— J’y suis allé une fois, impressionnant.

— Nous partons la semaine prochaine. Nous sommes venus acheter quelques habits.

La conversation traîne et s’éteint d’elle-même. Le couple est heureux, dans son bonheur inespéré, il regarde Arthur, enfermé dans sa solitude, ni heureux, ni malheureux. Jo ne dit plus rien.

— Bon, on y va. Faire les boutiques, ça demande du temps.

— Il faut bien choisir, content de vous avoir revus, bon voyage.

— Merci, à la prochaine, répond Jo.

Arthur regarde le couple s’éloigner. Il n’a rien à ajouter. Il part à Boston la semaine prochaine. Powell l’a appelé. Il n’y est pas allé depuis son retour de Grande-Bretagne. Il a laissé les rênes à l’homme d’affaires qui aimerait le revoir, envisager l’avenir. Sa demande est légitime. À trente ans, Arthur vit une existence de rentier, depuis l’héritage que lui a laissé Marion. En cet automne 2022, les incertitudes sont légion et son insouciance balaie d’un revers de main les éventuels tracas. Le fondé de pouvoir a émis quelques souhaits sur les placements dont découle sa rente mensuelle et veut en débattre avec lui. Il y va. Il n’a pas d’obligations. En plus, le sort des Albanaises lui tient à cœur. Ces femmes, prisonnières d’un réseau de prostitution implanté à Londres, et qu’il avait fait libérer pour achever le projet de Marion, il ne peut s’en désintéresser. Elles l’ont suivi et il les a laissées.

Plus il creuse, plus il se sent un peu « léger », comme souvent. Il ne va pas jusqu’au bout, laisse en plan et se décharge sur autrui de ce qui le dérange. Les conseils, inquiétudes et interrogations de ses proches sont sans effet. Il le sait, il fait l’autruche. Il est temps de sortir la tête du sable. Marion ne me regarde plus, se dit-il en voyant son reflet dans une vitrine.

Chapitre I

L’avion atterrit à l’heure du déjeuner. Michael Powell l’attend à l’aéroport. Un en-cas est le bienvenu pour Arthur qui ne peut avaler la nourriture servie dans les avions, les compagnies américaines étant les plus redoutables sur ce plan. Un détour par le centre historique ne déplaît pas à Powell, qui ne déteste pas venir, à l’occasion, dans ce morceau d’Angleterre sur le nouveau continent. Les poissons et fruits de mer y sont excellents. L’accueil chaleureux du fondé de pouvoir rassure le Français, qui appréhende toujours les retrouvailles après quelques mois, chacun vivant dans un contexte très différent. Plymouth est à moins d’une heure de Boston, la route est plaisante, le cadre naturel de la baie du cap Cod est magnifique. Powell lui vante les attraits de la région, la justesse de son choix quand il avait proposé à Marion cet investissement et les possibilités de réinsertion pour les Albanaises exfiltrées, liées à une politique sociale particulièrement progressiste du Massachusetts.

— Et les filles, comment vont-elles ? Elles se sont adaptées à la vie d’ici ?

— Écoutez, je suis heureux de la tournure des évènements. L’hôtel a ouvert ses portes en juin, juste pour la saison d’été. Mais avant, la préparation en Angleterre avait été parfaite. Il faut vous dire que Miss Palmer nous a suivis. Elle a pris en main la direction des opérations. Belina est arrivée au château peu de temps après votre départ. Elle est en poste à la réception de l’hôtel. Elle veut vous voir.

— Et Miss Palmer…

— … dirige l’établissement. Il y a un restaurant avec un chef français. Trois filles servent en salle, deux travaillent en cuisine. Deux sont au bar, les autres s’occupent des chambres, ménage, décoration. Une d’entre elles va chercher les clients à l’aéroport, une autre les dirige dans le coin, avec une fille d’ici.

— Et certaines travaillent ailleurs ?

— Oui. C’est plus délicat. L’établissement pour personnes âgées a eu des malfaçons dans sa construction, il a ouvert avec retard, début septembre. Il a fait le plein. La formation a eu lieu cet été. Elles font ce qui est autorisé, excluant tout soin aux personnes âgées. Elles accompagnent les pensionnaires en sortie, les occupent, les aident au coucher au besoin. C’est une maison de retraite de classe moyenne, médicalisée, sachant que la majorité des pensionnaires est bien portante.

Arthur écoute avec attention, étonné de la rapidité de la mise en place. Il s’interroge sur un point et ose questionner :

— Un point délicat : aucune de ces dames n’a repris, même de manière accidentelle, son ancienne activité ? Un hôtel, des chambres…

— Vous avez raison de vous interroger. Les services sociaux se sont inquiétés et ont demandé directement aux filles ce qu’il en était. Toutes ont juré solennellement que c’était le passé. Ça vaut ce que ça vaut, mais il n’y a rien à ajouter.

— Et aucune n’a voulu repartir ?

— Une est rentrée en Albanie. Son frère est venu, sa sœur l’a vu. Elle a pris ses affaires et l’a suivi.

Le repas de fruits de mer est excellent. La route vers Plymouth est effectivement très pittoresque. L’hôtel est situé près du port de plaisance : Hope est son nom. Celui-ci a été choisi par Marion. C’est un établissement de taille modeste par rapport à ses voisins, ce qui permet d’attirer une clientèle cherchant la convivialité. Le restaurant attenant privilégie la proximité, une cuisine familiale. Le chef français en garantit la finesse et la variété des plats proposés. Le nom du restaurant « Chez François » joue sur la proximité phonétique avec « Français », image porteuse de qualités culinaires. Arthur découvre avec émotion quelques éléments de décoration dans le hall d’entrée, notamment des tableaux présents dans l’appartement de Kensington de Marion ainsi que des bibelots glanés sur le marché de Porto Bello avec lui, lors de leurs promenades dominicales. Le personnel féminin est habillé sobrement. L’élégance discrète sied à une clientèle fuyant le clinquant.

Belina est à l’accueil. Le milieu d’après-midi est calme, elle se dirige vers Arthur, tout sourire.

— Bonjour, lui dit-elle. Il se retourne et la voit.

— Belina ! s’exclame-t-il.

Elle est vraiment très belle. Elle a récupéré de sa blessure, il en est très heureux.

— Vous allez bien ? demande-t-elle.

— J’arrive, un peu de décalage horaire, rien de grave. Et vous ? Vous allez beaucoup mieux que lors de notre dernière rencontre, ajoute-t-il.

— Oui, la convalescence a été facilitée par le cadre dans lequel je me trouvais. Le château était une idée géniale. Merci à vous et à M. Powell. Nous sommes toutes très heureuses d’être ici, je tenais à le dire au nom de toutes mes sœurs d’infortune.

— Le projet a été mené à bien, il reste quelques imperfections à la maison de retraite, mais nous devrions y voir plus clair d’ici peu. J’y vais demain.

— À ce propos, Fiona pose un problème. Elle a du mal avec la langue anglaise, c’était déjà le cas à Londres. Et puis, elle a rencontré un homme, pas très clair. Allez la voir, elle est dans l’autre structure.

— Bien sûr, je la verrai demain.

Un voyageur arrive, Belina rejoint son poste à l’accueil. Arthur retourne à sa conversation avec Michael Powell qui échange nouvelles et impressions avec un membre du conseil municipal. Arthur fait sa connaissance, la conversation bascule sur la vie en France, inévitable sujet de curiosité.

— Arthur, on vous a loué un véhicule personnel, si vous voulez visiter le coin. C’est très beau et très chic aussi.

Michael Powell essaie de mettre le Français à l’aise dans cet univers qu’il ne connaît pas, mis à part une visite aux États-Unis, New York, il y a quelques années. Arthur repense à Jo et à sa femme. Ils sont dans la grande ville, la ville des villes, comme dit le romancier. L’ex-paysan alcoolique déambule sur la cinquième avenue, improbable, la tête en l’air.

— Tout est très cher ici. Le prix des chambres peut paraître excessif, mais ça ne choque personne.

— Je vous fais confiance, Michael, vous avez plus l’habitude des gens fortunés que moi. Je sais que certaines personnes estiment qu’ils doivent payer cher sinon ils trouvent ça suspect. Et dans l’autre structure, c’est cher aussi ?

— Nous sommes en milieu de gamme. Les prestations médicalisées sont hors de prix aux États-Unis donc nous ne prenons que des gens sans pathologie, des gens seuls en général, qui cherchent de la compagnie et paient pour ça. Dès qu’ils commencent à avoir des problèmes, on les transfère et on en prend d’autres. C’est un principe simple, mais on n’a pas eu le temps de préparer les filles à des fonctions plus élaborées, plus tard peut-être.

— Vous avez entendu parler de problèmes avec Fiona, une des filles qui travaille là-bas ?

— Non, pas spécialement, pourquoi ?

— Belina m’a touché deux mots à son propos, me disant de la voir et de lui parler, un problème d’adaptation apparemment.

— Nous avons beaucoup de chance avec l’ensemble de l’équipe. Parlez-lui, à Fiona, elle sera rassurée. Vous allez vous promener cette après-midi ?

— Je pense aller voir l’océan, marcher sur la plage… il y a une plage ?

— Il y a une plage, un peu ventée, un sable blanc très fin, très beau.

— J’y vais, une heure ou deux, à tout à l’heure.

— À ce soir.

Il prend la direction du cap. Arthur s’arrête sur le bord de la route côtière. La plage est proche, une dune fixée par des oyats la sépare de la route. L’immense cordon de sable déroule un arc parfait sur plusieurs kilomètres. Le cap Cod est visible au loin, la ville de Provincetown se distinguant par ses villas cossues. Il marche sur le sable, il est seul.

Presque seul. Il ne voit pas une jeune femme qui marche à sa rencontre. Elle semble vouloir lui parler, elle change de direction puis s’arrête. Il n’a toujours rien vu. Toujours plongé dans ses pensées, il lève les yeux. La jeune femme est face à lui, à quelques mètres, et le regarde fixement. Ses cheveux volent au vent, elle rajuste une mèche et lui parle. Le vent couvre ses paroles. Il s’approche.

— Vous êtes Arthur Simon ? dit-elle en français avec un fort accent d’Europe centrale.

— Oui, c’est moi, et vous êtes qui ?

— Mon nom ne vous dirait rien. Vous êtes en danger. Un type de la bande à Monaugh est arrivé hier de Londres, vous vous rappelez ?

— Oui, je m’en souviens, il veut quoi ?

— Se venger. Je suis une prostituée qui a fui après que vous ayez vidé les appartements. Je suis partie seule. Ils m’ont rattrapée, m’ont battue, je me suis enfuie de l’hôpital à Londres. Je l’ai appris parce qu’ils ont parlé de vous après m’avoir frappée, pensant que j’étais évanouie. Une fille de votre staff a téléphoné pour prendre des nouvelles de Ricky et elle a été localisée ici, aux USA, dans cette station.

— Et vous logez où, vous avez un toit ?

— Ne vous souciez pas de moi, la fille s’appelle Fiona, vous vous souviendrez ?

— Fiona ? Oui, attendez…

La jeune femme est partie, laissant Arthur ressasser les souvenirs de Londres. Il continue sa promenade sur la plage désormais déserte. Une heure plus tard, il rentre à l’hôtel. Sa chambre est prête : déco marine, bleu pâle et vieux bois, coussins gris perlés donnent à l’ensemble une douce tonalité, reposante. De multiples prospectus vantent les charmes et activités de la région, nautiques pour la plupart, pêche, découverte du milieu marin, ainsi que l’histoire locale, fort riche.

Arthur a rendez-vous avec Michael Powell pour dîner vers vingt heures dans le restaurant français. Il a reçu un message avec image de Jo et Catherine devant la statue de la Liberté, bien emmitouflés sur le ferry qui mène à Ellis Island, souriants. Il s’allonge sur le lit, met le réveil, le décalage commence à se faire sentir, deux heures de sieste réparatrice seraient les bienvenues avant le repas du soir. Son sommeil est peuplé de visages hostiles, de jeunes femmes en pleurs et du visage de Marion qui regarde, loin, l’air de ne pas comprendre. Il est secoué de tremblements et se réveille brutalement, en sueur, une heure plus tard. Rick Monaugh n’est pas un tendre. Je l’ai utilisé et il le sait. Il a perdu son gagne-pain. Il pourrait perdre son sang-froid. La peur refait son apparition, l’estomac noué va gâcher le dîner. Il doit parler à Powell et ne pas garder l’information pour lui. Il doit être concret face à une situation potentiellement dangereuse.

La fille de la plage ne doit pas être très loin. Elle va s’approcher de l’hôtel, essayer de se protéger, trouver un contact auprès de ses ex-collègues. Monaugh va se rapprocher de l’établissement. Que peut-il faire ? Il n’est pas sur son territoire ni dans son pays.

Le dîner est servi :

Poisson au beurre blanc ;

Canard à l’orange ;

Île flottante.

François s’est surpassé. Powell est aux anges, Arthur n’en demandait pas tant et tous les clients applaudissent le chef. C’est le cas tous les jours ou presque. Le restaurant est complet pour plusieurs semaines. Les tarifs sont à la mesure de la popularité : chers.

Deux hommes ont pris place non loin de la table d’Arthur, dans son angle visuel. Il ne les connaît pas et pourtant, il sent qu’ils ne sont pas là uniquement pour la cuisine. Il a remarqué leur insistance à être placés à cette table. Il en fait discrètement la remarque à Powell, après lui avoir raconté sa rencontre de l’après-midi. La police patrouille sur le port en permanence. La ville est tranquille, les effectifs du shérif sont réduits et ne sont en aucun cas formés à affronter des membres des bas-fonds londoniens. Le maire de la ville est dans la salle, à la table d’Arthur et de Michael Powell. Celui-ci évoque le problème. Le maire ne semble pas inquiet, la ville est une des plus sûres du pays. Pourquoi s’alarmer ? S’il y a lieu, il demandera des renforts.

Le repas se déroule sans fausse note. Les deux hommes quittent le restaurant avant Arthur, frôlant celui-ci en sortant. Un morceau de papier vole au pied du jeune Français, qui l’aperçoit, se penche et le ramasse. Le papier est plié en quatre : Rappelez-vous Londres, signé Rick.

Le message est clair. Il n’est pas seul, une partie de sa bande a fait le voyage. Le maire est mis au courant dans la minute. Un homme sera chargé de la protection d’Arthur. Il séjournera à l’hôtel. La décision est symbolique, un message aux Anglais leur signalant qu’ils ne sont pas les bienvenus. La première nuit américaine d’Arthur sera presque blanche. Il replonge dans les affres du souvenir. Il est venu pour finaliser et prendre le relais de l’associé de Marion. Powell aimerait rentrer à Londres, au moins temporairement. Il a ses affaires là-bas, dont il a confié les rênes à son second. Le business tangue dangereusement depuis le départ des Russes, chassés de Londres par les mesures occidentales. Poursuivis pour complicité dans le désastre ukrainien, ils sont retournés en Russie, interdits de séjour dans l’écrasante majorité des pays et ont perdu tout pouvoir économique. Le projet de Marion Le Bihan a embarqué Michael Powell sur des eaux qu’il ne connaissait que partiellement, au-delà du raisonnable. Sa femme Alba l’a mis en garde, elle qui a connu les soubresauts de son pays natal, l’Argentine. Il doit reprendre pied en Angleterre, reconstruire l’entreprise, repartir à la chasse aux patrimoines nationaux, plus stables. Elle connaît son mari, il y sera à son avantage. Marion, c’est du passé, son compagnon apprendra. Il en était là, Powell, quand Arthur a débarqué de l’avion. Les arrivées inopinées des malfrats anglais accélèrent la prise de décision du fondé de pouvoir.

Le lendemain matin, les deux associés prennent la route du Connecticut vers le lieu de séjour géré par le fonds MLB. L’établissement se situe près de la ville de New London, non loin de la mer.

Son nom : The House of Happiness.

Marion avait gardé son âme d’enfant malgré une vie chahutée. Les noms de ses « bébés » en sont le reflet. L’esprit qui règne dans la résidence de New London donne le ton. Ici, pas de gens râleurs, désagréables ou pessimistes. La bonne humeur est obligatoire, et la camaraderie est la règle d’or. Les activités multiples proposées privilégient le groupe comme mode de fonctionnement. L’intégration des nouveaux hôtes se fait par ce biais. Le concept est en phase d’expérimentation, la solitude antérieure des pensionnaires nécessite une diplomatie de tous les instants. Les jeunes Albanaises s’en sortent à merveille par une compréhension constante, lien tissé par-delà l’océan. L’adversité qui fut le quotidien de cette communauté est le signe de reconnaissance implicite, nul besoin de postures ou d’afféteries. Un sourire, un regard sont autant de ponts invisibles.

Une pelouse descend en pente douce vers l’avenue qui dessert le quartier résidentiel de New London. Le choix du quartier fut délicat : non loin de l’océan tout en évitant les zones portuaires, d’un accès facile et à moins d’une demi-heure d’un centre hospitalier.

1129, Ocean avenue, New London. Un ensemble de petites maisons compose la résidence.

Un panneau indique la raison sociale du lieu : MLB Foundation, avec le portait de Marion, souriante. Arthur sourit en voyant l’image et se dit qu’elle ne dénote pas, très américaine, dans la posture. Elle se serait plu dans ce pays, comme dans la série de rêves qui peuplent les nuits du jeune homme. Il trouve l’ensemble plus émouvant que l’hôtel. Une grosse bâtisse jouxte les pavillons, bureaux et chambres s’y trouvent. Quinze locataires habitent ici. La demande est telle que Michael Powell a démarché dans le quartier pour acquérir une maison supplémentaire, les négociations sont en cours, les prix sont stratosphériques. La démarche intéresse les autorités locales qui n’hésiteraient pas à mettre la main au porte-monnaie tout en ménageant les propriétaires qui veillent à maintenir la valeur immobilière de leurs biens. Valoriser le social n’a rien d’évident en bord de mer. Ce sera le futur travail d’Arthur, comme lui a expliqué Powell durant le trajet, l’informant de son désir de rentrer à Londres. Les deux sites sont indissociables et complémentaires. Il lui expliquera dans les jours qui viennent.

Les deux hommes pénètrent dans la grande maison. L’accueil est assuré par une jeune femme, Melinda, originaire de la ville. Elle a travaillé dans le social et a été engagée après entretien. Elle s’est occupée de la formation des filles, qui continue à raison de deux heures par jour, les premiers soins constituant le programme en cours. Les filles habitent temporairement dans des logements bon marché.

Ils rencontrent Paul dans le hall, le plus âgé des pensionnaires, âgé de 74 ans, un ancien du Vietnam. Il est là, il fait la causette. Il en a vu d’autres, un faux air de Robert Duvall, l’œil qui frisotte en regardant les filles, et s’esclaffe pour un rien. Il en avait assez de vivre seul dans sa maison de la banlieue de Minneapolis. Il rêvait du bord de mer, mais n’avait pas les moyens d’y vivre. Il a vu dans le journal une offre d’hébergement, ici, dans le Connecticut, une fondation française, avec le visage d’une femme sur l’annonce, qui cherche des gens soucieux de rompre leur solitude, au bord de la mer, 1000 dollars par mois. Il a vendu sa petite maison et est arrivé ici. Il fut le premier locataire. Doté d’une bonne nature, il a fait connaissance des filles de là-bas dont il ne connaissait pas le nom du pays, l’Albanie, en Europe. De belles femmes, c’est toujours mieux que son ancienne voisine, une rombière, toujours de mauvaise humeur. La guerre, il n’en parle plus. Quand il est parti là-bas, c’était déjà fichu, les types avaient le moral à zéro, la drogue sévissait. Deux ans, il est resté dans un climat pourri. Quand il est rentré, tout le monde le regardait de travers. Il a été embauché comme mécano chez son beau-frère. Un brave gars qui est mort prématurément. Il a repris le garage jusqu’à une retraite dont il avait fixé l’âge : 65 ans, sauf ennui de santé. Depuis, il vivait seul dans sa maison, s’ennuyait ferme, bricolait à l’occasion, allait à la pêche. La solitude lui pesait et l’annonce l’avait touché, de par une formulation qu’on ne voyait pas beaucoup par ici : « Rompez votre solitude, échangez, partagez et vous serez récompensé. » Le prix modique et le portrait de cette Française l’ont convaincu.

Le voici dans le hall, qui apostrophe Arthur d’un ton badin :

— Hello, jeune homme, vous êtes français ou je me trompe ? Moi, c’est Paul.

— Oui, bonjour. Moi, c’est Arthur, je suis un des propriétaires, avec M. Powell, que vous connaissez, je crois.

— Vous êtes l’ancien compagnon de la petite qui est en photo sur le panneau. Belle personne. Bienvenue chez vous, dit-il en riant.

Un autre homme, plus jeune, s’avance prudemment vers le comptoir de l’accueil.

— Lenny ? demande Melinda, vous avez besoin de quelque chose ?

— Madame, je n’ai plus de serviette de toilette propre, c’est tout, répond celui-ci d’une voix fluette.

— Pas de problème, Lenny, Fiona va vous apporter ce qu’il vous faut. Fiona !

Une jeune femme sort d’une pièce derrière le bureau.

— M’dame ?

— Tu prends des serviettes de toilette pour Lenny et tu lui apportes…

— Vous êtes Fiona ? Je suis Arthur. Nous nous sommes rencontrés en Angleterre, je suis…

— Je sais qui vous êtes. C’est bien ce que vous faites. Merci.

— On pourra se voir ensuite, j’ai à vous parler.

— Je vais voir Lenny et je reviens.

Michael Powell et Arthur se rendent au bureau de direction, inoccupé pour le moment. Arthur regarde par la fenêtre du premier étage. Une vue mer, deux cents mètres environ, plein ouest, au soleil couchant.

— C’est votre futur lieu de travail, annonce Powell. À arranger selon vos goûts. Qu’en pensez-vous ? Le potentiel de développement est important. L’idée de rassembler des personnes seules, les rendre à la vie sociale correspond à un état d’esprit communautaire très présent ici. L’originalité réside dans le point de départ de l’initiative, qui attise la curiosité. Pas de congrégation religieuse, libre de confession, il n’y a pas d’obligation. C’est souvent un frein, un cadre trop restreint. Vous verrez, nous avons plusieurs anciens combattants de différentes générations. Dans ce pays, ils ont un problème avec ça. Un paradoxe total qui glorifie le drapeau tout en culpabilisant ceux qui le défendent, né de la guerre du Vietnam. Ils veulent cacher les anciens combattants sous le tapis.

Arthur écoute l’Anglais lui dérouler le contexte. Il saisit la complexité tout en comprenant que l’idée de base correspond à un besoin réel. Gérer le développement sera affaire de doigté, de diplomatie avec les autorités. Il va rencontrer le maire de la ville, les autorités de police et hospitalières. Arthur doit changer dans sa défiance culturelle vis-à-vis de l’autorité. Travailler avec Bennett l’a affranchi, ainsi que le contact avec Marchal. Il se sait adaptable. Il lui reste un vieux fond de raillerie intériorisée vis-à-vis de ces gens qui se prennent vraiment trop au sérieux. Ils sont nécessaires, je suis de ceux-là maintenant, utile. Jusqu’où le serais-je ?

— Vous m’écoutez, Arthur ?

— Oui, je vous entends, Michael. Nous avons un problème à régler, la pègre anglaise est de retour. J’ai demandé à Fiona de venir nous dire ce qu’elle nous cache. Je la fais entrer ?

— Écoutons.

Fiona attend à la porte du bureau.

— Entrez, Fiona. Dites-moi, vous avez téléphoné à un de vos anciens amis de Londres ?

— Oui, monsieur.

— Pourquoi ?

— J’ai peur ici toute seule. Rick me protégeait à Londres.

— Ah ? Et les autres aussi, ceux de votre pays, ils vous protégeaient ? En vous frappant ?

— Non, c’était quand je faisais des bêtises…

— Quelles bêtises, Fiona ?

— Je me droguais.

— Et vous avez recommencé ? C’est Rick qui vous a approvisionnée ?

— Il est revenu pour me protéger…

— De qui ?

— Ma famille, de ma famille, elle veut que je rentre…

— Où ? Dans votre pays ?

— Oui, il me dit qu’il va me ramener en Angleterre, avec lui, Rick va m’emmener loin d’ici.

— Vous savez quoi, Fiona ? Vous êtes souffrante, en ce moment vous êtes en manque et vous savez ce que nous allons faire ? Nous allons attendre Rick ensemble. N’est-ce pas, Michael ? Qu’en pensez-vous ?

— Vous croyez que c’est raisonnable ? Ce type est dangereux, il n’est pas seul.

— Appelez la police, expliquez-leur la situation. Fiona, à quelle heure doit-il passer et où avez-vous rendez-vous ?

— Dans une demi-heure, au bout de l’avenue, près de la plage, sous les arbres.

— Vous entendez, Michael, un flagrant délit de deal de drogue aux USA, nous serons tranquilles un bout de temps. Appelez-les et dites-leur où se passe la transaction, ils connaissent le terrain. Fiona, vous allez à votre rendez-vous normalement et vous attendez. Compris ?

— C’est un piège, et moi, je vais en prison aussi ?

— Non, on va s’arranger si vous faites ce que je vous ai dit. Et vous allez vous soigner, n’oubliez pas pourquoi vous êtes là.

L’heure approche. Le shérif a été prévenu, ses adjoints aussi. Ce sont des clients sérieux, armés. Les voitures sont cachées dans la rue derrière.

La voiture de Rick passe au ralenti devant la Fondation. Arthur la voit par la fenêtre, elle se dirige vers l’océan, un cul-de-sac. Pas très malins, comme à Londres. Fiona marche sur l’avenue, elle est presque arrivée sur la petite place, sous les arbres. Le véhicule s’arrête, Rick Monaugh sort du véhicule côté passager par la porte avant. Il s’approche de la jeune femme et sort les sachets. Le premier adjoint sort du sous-bois, l’arme à la main, un fusil à pompe. Les deux autres policiers tirent dans les pneus et hurlent aux deux complices de sortir et de s’allonger par terre. Rick fait un geste que l’adjoint prend pour une menace, celui-ci ouvre le feu, l’Anglais recule de plusieurs mètres sous l’impact du tir et s’écroule, en sang, dans la poussière. Fiona hurle, tombe à genoux.

Arthur assiste à la scène de la fenêtre de son bureau. Nous sommes aux États-Unis, bon sang, pas de doute. Melinda s’est précipitée vers la jeune Albanaise qui sanglote et tremble de tous ses membres. Elle la relève et l’aide à marcher jusqu’à l’accueil, l’assoit sur une chaise.

Les deux compères de Monaugh ont pris place dans la voiture du shérif. C’est fini. Michael Powell regarde Arthur et lui dit :

— Vous êtes d’un calme impressionnant.

— Que voulez-vous ? Nous sommes en Amérique, il faut que je m’habitue aux coutumes locales, autant commencer tout de suite.

— Le problème est réglé, vous allez pouvoir travailler en paix. Nous avons des dossiers à regarder, les quinze pensionnaires à rencontrer. Les filles vous attendent, elles seront contentes de vous revoir.

Les deux hommes descendent quelques minutes pour féliciter la police locale qui s’en va, toutes sirènes hurlantes. Fiona a été mise au repos, avec un sédatif. Le traitement de désintoxication s’impose. Melinda s’entretient avec Arthur quelques instants. Les autres pensionnaires ainsi que le personnel se sont attroupés dans le hall et sur la pelouse devant le bâtiment. Arthur improvise et décide de regrouper tout ce petit monde dans la salle de sport. Que chacun sache qui il est.

Dans le gymnase, Arthur monte sur un agrès. Pas de discours, il ne doit pas. L’émotion rentrée pourrait se voir.

— Bonjour à toutes et à tous. Certaines personnes me connaissent, d’autres non. Excusez mon anglais, je m’appelle Arthur Simon, je suis français et je prends mes fonctions de directeur aujourd’hui. Ce qui s’est passé tout à l’heure nous débarrasse définitivement d’un problème lié à des évènements antérieurs. Nous allons de l’avant. Ma disponibilité sera totale et je suis à l’écoute pour tout ce qui est susceptible d’améliorer le service de notre établissement. Je recevrai individuellement chacun d’entre vous. Une bonne nouvelle : l’établissement va s’agrandir d’une unité supplémentaire, le plan sera affiché dans le hall et j’attends vos suggestions. Ce sera tout pour aujourd’hui. À plus tard. Merci de votre attention.

Quelques murmures accueillent la nouvelle de l’agrandissement.

Concis. Il le fallait. Les visites du voisinage ne vont pas tarder. Il faut désamorcer et organiser une porte ouverte, faire participer les pensionnaires et inviter les résidents du quartier. Mobiliser effacera le bruit des armes. Michael Powell est remonté dans le bureau pour préparer les dossiers. Il semble secoué par la fusillade. Il doit partir, quitter ce pays, rentrer chez lui et mettre sa famille à l’abri. Arthur est célibataire, mieux à même de s’occuper de la Fondation.