Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Krimi

- Serie: AdN Alianza de Novelas

- Sprache: Spanisch

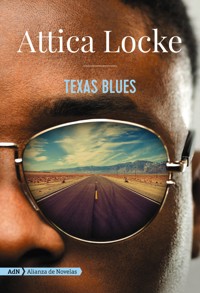

Un potente thriller sobre la explosiva intersección entre amor, raza y justicia, de la guionista y productora del programa " Empire, de Fox TV " , ganador de un Emmy. En lo tocante a la ley y el orden, el este de Texas tiene sus propias normas... Un hecho que Darren Mathews, un " ranger " de Texas negro, conoce demasiado bien. Con sentimientos encontrados por haberse criado en el estado de la estrella solitaria, Mathews fue el primero de su familia en abandonar Texas y no mirar atrás. Hasta que el deber lo llama de nuevo a casa... Cuando la fidelidad a sus raíces pone en peligro su trabajo, sube por la autopista 59 hasta la pequeña ciudad de Lark, donde dos asesinatos (un abogado negro de Chicago y una mujer blanca de la localidad) han alborotado el avispero de los resentimientos. Darren debe resolver los crímenes, y salvarse en el proceso, antes de que estallen los antiguos conflictos raciales en Lark. " Texas Blues " , una novela negra rural impregnada con la música, el color y los matices únicos del este de Texas, es una obra emocionante y oportuna sobre la colisión de raza y justicia en Estados Unidos. Con sus prometedores giros y su lento suspense, y ambientada en una remota población rural, claustrofóbica, que mide menos de diez kilómetros de un extremo al otro, La hoguera explora el tema de si es posible o no superar el pasado. "

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 455

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Condado de Shelby

Primera parte

Segunda parte

Tercera parte

Cuarta parte

Agradecimientos

Créditos

A los Hathorne, Jackson, Johnson, Jones, Locke, Mark, McClendon, McGowan, Perry, Sweats, Williams, hombres y mujeres que dijeron «no».

I told him: «No, Mr. Moore».

Lightnin’ Hopkins, Tom Moore Blues

Condado de Shelby

Texas, 2016

Geneva Sweet pasó el cable alargador naranja por encima deMayva Greenwood, «amada esposa y madre, descanse en paz con el Padre Celestial». El sol de última hora de la mañana picoteaba entre los árboles, moteando la manta de agujas de pino y los pies de Geneva con una constelación de lucecitas, y mientras tanto ella pasaba el cable entre la hermana de Mayva y su marido, Leland, «padre y hermano en Cristo». Le dio un buen tirón al cable y fue subiendo la pequeña colina, con cuidado de no pisar las propias tumbas, sino las gastadas hendiduras entre las lápidas, que dejaban unos huecos situados en ángulos azarosos y extraños, como los dientes de un pobre.

Iba cargada con una bolsa de papel del supermercado Brookshire Brothers de Timpson y una radio pequeña, por cuyos altavoces sonaba un disco de Muddy Waters, uno de los favoritos de Joe, que silbaba: «Have you ever been walking, walking down that ol’ lonesome road». Cuando llegó al lugar de descanso eterno de Joe Sweet, apodado Petey Pie, «marido y padre y, perdónale, Señor, un diablo con la guitarra», puso la radio con mucho cuidado encima del pulido bloque de granito y escondió el cable eléctrico detrás de la lápida. La que estaba al lado era idéntica en forma y tamaño. Pertenecía a otro Joe Sweet cuarenta años más joven, pero igual de muerto. Geneva abrió la bolsa que llevaba y sacó una bandeja de cartón cubierta de papel de aluminio, ofrenda para su único hijo. Dos empanadillas fritas, medias lunas perfectas de masa casera, rellenas de azúcar moreno y fruta y bautizadas con grasa: la especialidad de Geneva, las favoritas de Lil’ Joe. Notaba todavía su calor a través del fondo de la bandeja, y su perfume mantecoso suavizaba el punzante aroma a pino que flotaba en el aire. Puso la bandeja en equilibrio encima de la lápida y luego se agachó a quitar unas cuantas agujas caídas en las tumbas, agarrada todo el tiempo con una mano a la losa de granito, teniendo siempre en mente sus rodillas artríticas. Abajo, un camión de dieciocho ruedas pasaba por la carretera 59, lanzando una ráfaga de humo caliente y gaseoso entre los árboles. Hacía calor para ser uno de octubre, pero ahora siempre era así. Casi veintiséis grados, había oído, y ella pensando que ya era hora de sacar los adornos de Navidad de la caravana que tenía detrás de casa. «Dicen que es el cambio climático. Si sigue así, y si vivo lo suficiente, veré el infierno en la tierra, supongo». Se lo contó todo a los dos hombres de su vida. Les habló de la nueva tienda de tejidos en Timpson. De que Faith le estaba dando la lata para que le comprara un coche. Del tono tan feo de amarillo con el que Wally había pintado la cervecería. «Parece que alguien ha tosido y ha expulsado una enorme mucosidad, y la ha lanzado contra las paredes».

No les mencionó los muertos, sin embargo, ni el hervidero de problemas que era el pueblo.

Los dejó en su pequeño remanso de paz.

Se besó las yemas de los dedos y tocó la primera lápida, luego la segunda. El contacto se prolongó un poco más en la tumba de su hijo, y dejó escapar un suspiro cansado. Parecía que la muerte se proponía perseguirla durante toda la vida. Era como una sombra taimada a su espalda, tan obcecada como un perro de caza, e igual de fiel.

Oyó el crujido de las agujas de pino detrás de ella, un roce entre las hojas traídas por el viento desde los álamos de Virginia cercanos, y al volverse vio a Mitty, el encargado no oficial del cementerio de la gente de color.

—La gente les pone pilas a esos aparatos —dijo, señalando la pequeña radio, al tiempo que enderezaba el cuerpo y se apoyaba en una lápida de cemento dedicada a Beth Anne Solomon, «hija y hermana, desaparecida demasiado pronto».

—Envíame la factura del propano cuando te llegue —respondió Geneva.

Mitty era más viejo que Geneva, quizá tuviera ya ochenta años. Era un hombre menudo, con la piel muy oscura, las piernas delgadas como palillos y el pelo canoso como la tiza. Pasaba las tardes en el pequeño cobertizo que había en el terreno, ahuyentando a los perros callejeros y los bichos. Cinco días a la semana estaba allí con una revista de carreras de caballos y un puro, supervisando la reunión entre las almas y observando su futuro hogar. Toleraba la forma especial que tenía Geneva de rendir culto a los muertos: los edredones en invierno, las luces de Navidad, las empanadillas y el zumbido constante de los blues. Miró los dulces y levantó con un dedo el papel de aluminio para verlos mejor.

—Están muy ricas —dijo Geneva—, pero no son para ti.

Bajar la colina era siempre más dificultoso para sus rodillas que subir, y aquel día no fue distinto. Hizo una mueca al empezar a dirigirse hacia el coche y se quitó la chaqueta de punto de su marido, una de las últimas que quedaban todavía en buen estado y se podían llevar a diario. Su Grand Am del 98 estaba aparcado en un terreno llano, con matojos de hierba y tierra roja, contiguo a la carretera de cuatro carriles. Ni siquiera había sacado todavía las llaves del monedero cuando vio que Mitty se comía una de las empanadillas. Geneva puso una expresión de fastidio. El hombre ni siquiera era capaz de tener la cortesía mínima de esperar hasta que se hubiese ido.

Se subió al Pontiac y poco a poco fue saliendo del aparcamiento, vigilando bien los tráileres y los coches veloces, y luego enfiló por fin la 59 y se dirigió hacia Lark, al norte. Recorrió el poco más de un kilómetro que había hasta su casa en silencio, haciendo inventario mentalmente. Le hacían falta dos latas de medio kilo de macedonia de frutas, ocho lechugas, jarabe para la máquina de refrescos, el Dr Pepper que siempre se le terminaba, y además una botella o dos de whiskey Ezra Brooks, que guardaba debajo de la caja registradora para sus clientes habituales. Se preguntaba si el sheriff habría llegado ya, si el desastre que había aparecido aquella mañana en su jardín seguiría allí, aquella chica tirada en el suelo, sola. Le preocupaba vagamente la influencia que todo aquello podía tener en su negocio, pero sobre todo intentaba comprender qué estaba ocurriendo en el pueblo en el que había vivido sus sesenta y nueve años.

Dos cadáveres en una semana.

¿Qué demonios estaba pasando?

Salió de la carretera y aparcó frente a Geneva Sweet’s Sweets, una cafetería baja y de techo plano, pintada de rojo y blanco. El local tenía cortinas drapeadas en las ventanas y un rótulo delante con una flecha iluminada que señalaba hacia la puerta principal. Las letras en rojo y negro anunciaban: «BOCADILLO DE CERDO BARBACOA 4,99 $ Y LAS MEJORES EMPANADILLAS DEL CONDADO DE SHELBY». Aparcó en el lugar habitual, un hueco sin pavimentar que tenía justo el tamaño del Pontiac, a un lado de la cafetería, entre la pared lateral de madera del edificio y las malas hierbas del solar con el que colindaba. Llevaba décadas usando aquella misma plaza de aparcamiento, desde que el local era solo el Geneva’s, un cobertizo construido a mano, con un espacio interior diáfano. Los aparcamientos pavimentados junto a la estación de servicio eran para los clientes. Y para Wendy, por supuesto, la que fue socia de Geneva. Su antiguo Mercury estaba aparcado justo delante de la puerta. El coche, oxidado y con más de veinte años a sus espaldas, parecía una piñata golpeada y rota, de la que se derramaban antiguas matrículas, sartenes de hierro, dos soportes para pelucas, ropa vieja y un pequeño televisor cuya antena sobresalía por la ventanilla trasera izquierda.

La diminuta campanilla de latón de la puerta del café tintineó suavemente al entrar Geneva.

Dos de los clientes habituales levantaron la vista desde sus asientos en la barra: Huxley, un jubilado de la localidad, y Tim, un camionero de larga distancia que hacía la ruta Houston-Chicago una semana sí y otra no.

—Está aquí el sheriff —dijo Huxley cuando Geneva pasaba a su lado. Al final de la barra abrió la puerta que conducía a la “oficina principal”, el espacio que quedaba entre la cocina y sus clientes.

»Apareció una media hora después de que te fueras —dijo, y tanto Tim como él estiraron el cuello para ver cómo reaccionaba Geneva.

—Ha debido de venir todo el camino a casi ciento cincuenta por hora —dijo Tim.

Geneva seguía con los labios apretados, tragándose la píldora de su rabia.

Cogió el delantal que estaba colgado de un clavo junto a la puerta que conducía a la cocina. Era viejo, amarillo, con dos rosas desvaídas por bolsillos.

—Para lo del otro pasó aquí un día entero…, ¿no fue eso lo que me dijiste?

Tim se estaba comiendo un bocadillo de jamón, y hablaba con la boca llena. Se tragó el bocado y lo bajó con un sorbo de Coca-Cola.

—Van Horn se tomó su tiempo aquella vez.

—¿El sheriff? —dijo Wendy desde el lugar donde se encontraba, en el otro extremo de la barra. Estaba sentada frente a unos botes de conservas de cristal que contenían lo mejor de la huerta. Pimientos rojos muy gordos, tomates verdes cortados y mezclados con col y cebolla, tallos enteros de ocra empapados en vinagre. Geneva levantó cada uno de los botes sujetándolo ante la luz para comprobar que estuvieran bien sellados.

—Tengo más cosas fuera —dijo Wendy, mientras Geneva sacaba un rotulador del bolsillo de su delantal y empezaba a escribir un precio en la tapa de cada bote.

—Puedes dejar las conservas de verduras y las ocras en vinagre —dijo Geneva—, pero no te voy a coger todas las demás mierdas que me quieres vender. —Hizo una seña hacia el ventanal principal y el coche de Wendy. Wendy y Geneva eran de la misma edad, pero Wendy tenía una cierta tendencia a confesar una distinta cada año, según quien la escuchara o según su humor. Era una mujer bajita, con los hombros masculinos y un aspecto afectadamente descuidado. Llevaba el pelo canoso y con brillantina, sujeto en un moño tirante. Al menos estaba tirante la última vez que se lo peinó, que podía ser de tres a siete días antes. Llevaba la parte inferior de un traje pantalón amarillo, una camiseta descolorida de los Houston Rockets y zapatos de hombre.

—Geneva, a la gente le gusta comprar esas cosas antiguas por la carretera. Así les parece que ahora viven mucho mejor. Las llaman antigüedades.

—Yo las llamo porquerías —dijo Geneva—. Y la respuesta es no.

Wendy echó un vistazo a la cafetería (desde Geneva hasta Tim y Huxley y los otros dos clientes que estaban sentados en uno de los reservados de vinilo) y llegó hasta la parte final del local, donde ya no se servían comidas e Isaac Snow tenía alquilados cinco metros cuadrados que albergaban un espejo y un sillón de barbero de color verde guisante. Isaac era un hombre delgado de cincuenta y tantos años, con la piel clara y pecas cobrizas. No hablaba mucho, pero por diez dólares cortaba el pelo de quien lo solicitara. Si no había nada, Geneva le dejaba barrer un poco para ganarse las tres comidas al día que le pasaba desde la cocina.

El Señor no había creado ni un alma a la que Geneva no pudiera alimentar.

Aquel local había nacido de la idea de que si la gente de color no podía entrar en ningún otro sitio en ese condado, pues bueno, al menos podían entrar allí. Comer bien, beber un poco de whiskey si guardabas bien el secreto; que te cortaran el pelo antes de dirigirte con la familia al norte o al trabajo que creías que todavía te esperaría cuando llegaras al otro extremo de Arkansas, porque no tenía sentido parar allí si no atravesabas toda la maldita Arkansas. Cuarenta y tantos años después de la muerte de Jim Crow, no había cambiado gran cosa: Geneva estaba tan conservada en el tiempo como los amarillentos calendarios de las paredes de la cafetería. Era una constante en la carretera, que traía y llevaba gente junto a ella, siempre.

Wendy miró las caras negras presentes en la sala, intentando imaginar algún motivo que explicase el humor sombrío, la tensión que, eso estaba claro, se palpaba allí. Detrás de ella, la máquina de discos pasó a otra de las cincuenta melodías que iba reproduciendo siempre, las veinticuatro horas, esta vez una balada de Charley Pride con algo de góspel, una quejumbrosa petición de perdón.

Durante un rato nadie dijo nada.

Luego Wendy le preguntó a Geneva:

—¿Por qué demonios estás tan enfadada esta mañana?

—El sheriff Van Horn está ahí detrás —dijo Huxley, señalando la pared trasera de la cafetería, empapelada con antiguos calendarios ondulados que anunciaban de todo, desde licor de malta o una funeraria local hasta la tentativa fallida de Jimmie Clark de presentarse a comisario del condado, que se remontaba a quince años atrás. Detrás de aquella pared trasera estaba la cocina, donde Dennis estaba preparando un guiso de rabo de buey. Geneva olía las hojas de laurel empapadas en grasa de buey y ajo, cebolla y salsa con sabor ahumado. Y más allá de la puerta mosquitera de la cocina se encontraba un amplio solar, con el suelo de tierra roja salpicada de ranúnculos y digitaria, que se extendía unos cien metros hacia las orillas de un bayou color óxido que era la frontera más occidental del condado de Shelby.

—Y ha traído a tres ayudantes.

—Pero ¿qué pasa?

Geneva suspiró.

—Han sacado un cadáver del bayou esta mañana.

Wendy parecía anonadada.

—¿Otro?

—Una blanca.

—Ay, mierda…

Huxley apartó su café, asintiendo con la cabeza.

—Ya os acordaréis de que cuando mataron a aquella chica blanca en Corrigan, cogieron a todos los hombres negros en cincuenta kilómetros a la redonda. En todas las iglesias y antros, en todos los negocios con dueños negros, buscando al asesino o a cualquiera que cuadrara con la imagen que tenían ellos en mente.

Geneva notó que algo le oprimía el pecho, notó que el miedo que había intentado sofocar iba en aumento, hasta que parecía que la iba a asfixiar desde dentro.

—Y a nadie le importó una mierda que mataran a aquel hombre negro en la carretera la semana pasada —dijo Huxley.

—Ya no se acuerdan de él —comentó Tim, dejando en su plato una servilleta manchada de grasa—. No cuando ha aparecido una chica blanca muerta.

—Ya lo veréis —dijo Huxley, mirando con gravedad a cada una de las caras negras que se reunían en la cafetería—. Alguien se la va a cargar por esto.

Primera parte

1.

Darren Mathews puso su sombrero Stetson en el borde del estrado de los testigos, con el ala hacia abajo, como le habían enseñado sus tíos. Para la sesión del tribunal de aquel día, los Rangers le habían dejado llevar el uniforme oficial: un cuello almidonado a solo un centímetro de quitarle la vida y unos pantalones oscuros bien planchados. La placa de plata estaba sujeta en el bolsillo izquierdo del pecho de su camisa. No la llevaba desde hacía semanas, desde la investigación de Ronnie Malvo que había conducido a su inhabilitación. Tampoco llevaba el anillo de casado desde entonces. También formaba parte del disfraz del día. Se resistió al deseo de toquetearlo, de dar vueltas al metal en torno al dedo anular de su mano inexplicablemente hinchada.

De nuevo repasó su único recuerdo después de las ocho en punto de la noche anterior: una bandeja de porexpán con pollo ahumado, una mesita para comer ante el televisor, una botella de Jim Beam y el blues que sonaba en el aparato de alta fidelidad de su tío. El tintineo del hielo, al servirse por primera vez, eso era lo último que recordaba. Y el alivio, por supuesto, que lleva consigo la rendición. Efectivamente, ya no podía hacer nada con su matrimonio, primer paso. El segundo: sírvete tres dedos y repite. Tercer paso: deja que la voz ronca de Johnnie Taylor se haga cargo de todo… Su masculinidad obvia, su afirmación de las cosas que debería tener un hombre en la vida, incluyendo el amor de una buena mujer, su lealtad, su disposición a vadear un arroyo de mierda con él si de esa forma conseguían llegar al otro lado. La guitarra melancólica, la calidez ambarina del bourbon, flotaban por la frontera de sus recuerdos. Y luego no había nada más, salvo la súbita dureza de la madera del porche trasero en su hogar familiar, donde Darren había despertado al amanecer.

Tenía una astilla clavada en la mejilla y no sabía lo que le había pasado en la mano. No había sangre, solo tenía hematomas por encima de los nudillos y un dolor lacerante que no se le pasó hasta que se tomó cuatro pastillas de ibuprofeno, pero estaba claro que había establecido contacto con algo en la casa, algo que le había devuelto el golpe con mucha fuerza. La neblina familiar de la mañana siguiente, esa vergüenza en la que vivía desde que él y Lisa se separaron, embotaba su curiosidad, de modo que no hizo intento alguno de reconstruir lo que había ocurrido. Los hechos que conocía: bebió solo y se despertó solo. Las llaves del coche estaban todavía en el congelador, donde las había dejado en un momento de clarividencia excepcional. Le parecía que no había hecho daño a nadie salvo a sí mismo, y podía soportarlo. Pero estaba horriblemente cansado, cansado de dormir solo, de comer solo, de no hacer otra cosa que esperar, esperar el resultado de ese gran jurado y esperar a que su mujer le dijera que podía volver a casa.

—¿Y de qué conocía al acusado? —preguntaba Frank Vaughn, el fiscal del condado de San Jacinto, desde su puesto en el estrado.

—Mack había trabajado con…

—¿Perdón?

—Rutherford McMillan… Mack —dijo Darren como explicación—. Lleva más de veinte años trabajando con mi familia.

Por eso la noche que Mack sacó una pistola y apuntó a Ronnie Malvo, Darren fue desde Houston hasta casa de Mack, en el condado de San Jacinto, en menos de una hora. Lisa le rogó que no fuera. Que no estaba de servicio, decía. Pero ambos sabían que no era por eso. Acababa de pasar un mes fuera, en la carretera, y le ponía furiosa que la volviera a dejar con tanta facilidad. «Darren, no vayas». Pero él fue, de todos modos, corrió a ayudar a Mack, y ahora era testigo en una investigación de homicidio. Desde entonces tenía que soportar que Lisa le repitiese: «Te lo dije». Al parecer, ella siempre había creído que aquello acabaría mal… Todos los días, desde que prestó juramento para aquel cargo.

Vaughn asintió y miró a los miembros del jurado, hombres y mujeres de la localidad, procedentes de granjas, oficinas de correos y barberías, para los cuales un día en el juzgado era una experiencia emocionante, incluso un entretenimiento, sin importarles que la vida de un hombre estuviera en juego. El fiscal tenía instinto teatral para dar ritmo a la trama y distribuir los giros de guion, de modo que iba dosificando cuidadosamente toda la información clave. Allí no había juez, solo un alguacil, el acusador, un relator del tribunal y los doce miembros del gran jurado, que tenía la solemne tarea de decidir si se debía acusar o no a Rutherford McMillan de homicidio en primer grado. Como todos los procedimientos de los jurados de acusación son a puerta cerrada, los bancos color miel de la galería estaban vacíos. Las cartas estaban repartidas claramente en favor del estado. Ni al acusado ni a su letrado se les permitía intervenir en la presentación de pruebas del estado. Darren estaba allí ostensiblemente en nombre de la acusación. Pero planeaba hacer todo lo que pudiera para sembrar algunas dudas en la conciencia del gran jurado. Lo difícil era hacerlo y al mismo tiempo conservar su trabajo, un riesgo que estaba dispuesto a correr. No quería creer que Mack hubiera matado a alguien a sangre fría.

—¿En calidad de qué trabaja para su familia? —preguntó Vaughn.

—Cuida nuestras propiedades en el condado, seis hectáreas en Camilla. Es la casa donde yo me crie, pero ahora mismo ya no vive nadie allí, al menos con carácter fijo, desde hace años —dijo—. Bueno, supongo que técnicamente yo vivo allí ahora. Mi mujer y yo nos hemos peleado, y ella me ha dicho que necesitaba espacio para…

Protesto: no pertinente.

Es lo que habría dicho si fuera Vaughn, si aquel fuera un juicio real.

Pero allí no había juez. Y Darren, antiguo estudiante de derecho, sabía que podía usar aquello también a su favor. Quería que los jurados lo conocieran, que estuvieran más inclinados a creer que decía la verdad que a no creerlo. No confiaba en que bastara con la placa, no tal y como estaba ahora mismo. Las axilas de su camisa estaban húmedas, y un hedor apestoso surgía de sus poros. Notó la primera agitación de una resaca que había permanecido oculta detrás del dolor que sentía en la mano. El estómago le dio un vuelco, y eructó algo húmedo y agrio.

Había roto una de las reglas fundamentales de sus tíos: no ir nunca al pueblo con un aspecto lamentable o mediocre o como un hombre que tiene que explicarse quince veces al día. Incluso su tío Clayton, que en tiempos fue abogado y profesor de derecho constitucional, era conocido por decir que para los «hombres como nosotros», unos pantalones con bolsas o el faldón de la camisa fuera del cinturón eran «una causa probable con patas». Su gemelo idéntico y complemento ideológico perfecto, William, jurista y ranger también, asentía al momento. «No les des motivos para detenerte, hijo». Aquellos hombres raramente tenían algo en común, oponiéndose así a la enorme cantidad de gemelos que piensan al unísono, excepto el hecho de ser hombres de la familia Mathews, una tribu que se remontaba a varias generaciones en el este rural de Texas, hombres negros para los cuales la autoestima era tanto un estado natural como una técnica de supervivencia. Sus tíos observaban las antiguas normas de la vida sureña, porque comprendían lo fácilmente que el comportamiento de un hombre de color podía convertirse en cuestión de vida o muerte. Darren siempre había querido creer que la suya era la última generación que tenía que vivir de aquella manera, que el cambio podía venir desde arriba, desde la Casa Blanca.

Cuando en realidad había resultado lo contrario.

Después de Obama, América se había quitado la careta.

Aun así, para él sus tíos eran gigantes, hombres de gran estatura y determinación, que creían haber encontrado en sus profesiones respectivas una forma de hacer el país más hospitalario para la comunidad negra. Para William, el ranger, la ley nos salvaría «protegiéndonos», enjuiciando a los que cometieran crímenes contra nosotros con el mismo celo que enjuiciaba a los que cometían crímenes contra los blancos. No, decía Clayton, el abogado defensor: la ley es una mentira de la cual los negros necesitan protegerse, un conjunto de normas escritas contra nosotros desde los primeros tiempos en que la tinta manchó los pergaminos. Era un debate respetuoso que consideraba la vida de los negros algo sagrado, merecedor de continuación, y que necesitaba salvaguarda, un debate que Darren había seguido desde que gateaba entre sus largas piernas, bajo la mesa de la cocina, cuando los hermanos todavía vivían juntos, antes de que se pelearan por una mujer. Habían criado a Darren desde que tenía solo unos días, y él había pasado toda la vida intentando salvar la división ideológica de su familia.

Vaughn lo interrumpió, planteando su siguiente pregunta.

—De modo que cuando el señor McMillan lo llamó aquella noche, ¿era como amigo o como miembro de los Rangers de Texas?

«Protesto: la pregunta es especulativa», pensó Darren.

—Imagino que ambas cosas —dijo.

—¿Y sabe usted por qué el señor McMillan lo llamó a usted en lugar de llamar al 911?

Lisa le había preguntado lo mismo. Sentada en la cama, con una camiseta descolorida de la SMU, Universidad Metodista del Sur, le preguntó por qué Mack no había llamado a las autoridades locales, por qué tenía que implicarse Darren. Darren le había asegurado que Mack había llamado a la policía. Estaba equivocado, cosa que averiguó demasiado tarde. Pero no podía decirle aquello al gran jurado.

—Supongo que se sentía mucho más cómodo hablando con alguien a quien conocía —dijo.

Vaughn frunció las cejas rubias. Era un hombre blanco de cuarenta y tantos años, un poco más viejo que Darren, con el pelo castaño, dos tonos más oscuro que las cejas. Darren suponía que se lo teñía, y de repente vio una imagen terrible de Vaughn recorriendo los pasillos del supermercado Brookshire Brothers, en el pueblo, buscando tinte para el pelo. Vaughn era un hombre del gobierno hasta la médula, vestido con un sencillo traje azul y unas botas marrones muy bien lustradas. Le habían dicho que Darren no quería aquella acusación, que pensaba que los Rangers y el estado de Texas estaban cometiendo un error. Y se olía un truco por parte de Darren desde que empezaron a preparar su testimonio.

—Alguien a quien conocía, claro —dijo Vaughn, mirando a los jurados—. Un representante de la ley. Pero ¿también un amigo, diría usted?

Darren tuvo mucho cuidado al responder a esto.

—Más o menos, sí.

—Bueno, usted cogió el coche para ir hasta Houston a ayudarle. No creo que hiciera eso por cualquiera.

—Ese hombre tenía a un conocido criminal en su propiedad.

—Un paleto, ¿no fue así como lo llamó Mack?

—Después de que Malvo lo llamara «negro» en tono despectivo —apuntó Darren.

Esa palabra, así tal cual ante el tribunal, provocó un sobresalto de alarma en la sala. Varios de los jurados blancos se pusieron visiblemente tensos, como si creyeran que el simple hecho de pronunciar aquella palabra en voz alta, en compañía de personas de otra raza, pudiera incitar a la violencia o convocar al Al Sharpton de turno.

Pero Darren quería que quedase bien claro: Ronnie Malvo, más conocido como Redrum, era un patán blanco tatuado, con vínculos con la Hermandad Aria de Texas, una organización criminal que obtenía dinero gracias a la producción de metanfetamina y la venta de armas ilegales, una banda cuyo único rito iniciático era matar a un negro. Ronnie llevaba semanas acosando a la nieta de Mack, Breanna, que era estudiante a tiempo parcial en el Angelina College. La seguía en el coche cuando iba andando desde el pueblo, le decía cosas que ella no se atrevía a repetir, pasaba en coche una y otra vez por delante de su casa cuando sabía que ella estaba dentro, metiéndose con su color, su cuerpo, cómo peinaba su pelo «lanudo». La chica estaba aterrorizada, cosa comprensible. Ronnie era conocido por haberle pegado un tiro a un perro por cagar en su jardín, y por amenazar con eso y más a cualquier negro que se acercara a menos de cinco metros de la choza destartalada que llamaba casa. Solía pegar a otros chicos en el instituto, destrozar las granjas que eran de propietarios negros, arrancar cosechas y tirar las vallas, y una vez incluso lo arrestaron por prender fuego a una iglesia africana metodista episcopal en la cercana Camilla, el pueblo natal de Darren. Ronnie tenía la figura de un tapón, bajo y fornido, con la cabeza puntiaguda y el pelo ralo, que escondía bajo alguna bandana. Mack era un hombre negro de setenta años que tenía vivos recuerdos del Klan, que recordaba haberse acurrucado detrás de su papá y una escopeta, haber pasado mucho miedo las noches que había incursiones y las historias que se contaban de los hombres del Klan que venían a caballo desde localidades como Goodrich y Shepherd. Pero estábamos en 2016, y Rutherford McMillan no iba a consentir aquella mierda.

—Es verdad —dijo Vaughn—. Un conocido criminal y, como usted dice, conocido supremacista blanco, que amenazaba al acusado…

—No sé con seguridad si Ronnie lo amenazaba. —Miró a la primera fila de jurados, cuatro hombres y dos mujeres, todos blancos—. Pero tenía todo el derecho del mundo a defender su propiedad —acabó Darren. Dos de los jurados blancos asintieron.

Había alumnos de primaria en Texas capaces de recitar la doctrina del castillo, la ley estatal de «defensa del territorio», tan fácilmente como la jura de la bandera.

El de Mack era un caso de manual.

Ronnie Malvo había irrumpido en la finca de Mack, al abrigo de la oscuridad, encaramado a las ruedas de medio metro de un Dodge Charger último modelo, probablemente pagado con el dinero de la droga. Dejó el motor en marcha con las luces apagadas; el humo caliente surgía de los tubos de escape gemelos y desaparecía entre los pinos picudos que se alineaban a los lados del pequeño terreno de Mack, al borde del condado de San Jacinto. El vecino más cercano se encontraba al menos a cuatrocientos metros por el único camino rural que conducía a la casa de Mack.

Breanna, que estaba sola en casa, salió al porche de la casita de madera que compartía con Mack a ver quién estaba sentado en la oscuridad, mirando hacia la casa. Cuando vio el Dodge y la silueta de Ronnie Malvo en el asiento delantero, chilló y se le cayó el móvil, que se rajó por dos sitios. Se metió dentro a toda prisa, cerró la puerta con cerrojo y luego llamó a su abuelo desde el teléfono de la cocina. Desde la cabina de su antigua camioneta Ford, Mack llamó a Darren y corrió a casa desde su trabajo en el cercano Wolf Creek. Cuando Mack entró en su terreno, su camión bloqueó la única salida que tenía Ronnie Malvo.

Mack gritó a Breanna que cogiera la pistola que había en casa. Ella salió unos segundos más tarde con un revólver del 38 de boca respingona en la mano. Mack no sabía si Ronnie iba armado, pero apuntar a un hombre con un arma era ciertamente la manera más rápida de averiguarlo.

Cuando apareció Darren, los dos hombres habían llegado a un punto muerto.

Darren entró en el terreno de Mack con los faros apagados y aparcó el camión en la FM 946, la carretera que llevaba desde la granja al mercado, bajo las ramas de un roble. Al llegar de puntillas por el camino de grava y tierra, Darren se encontró con la siguiente escena: Mack estaba de pie entre los trastos de su jardín, apuntando a Ronnie a la cabeza con su 38, y Ronnie juraba que solo quería hablar con la chica, y decía:

—Pero no voy a quedarme aquí y dejar que este negro de mierda me pegue un tiro.

Tenía un 357 con el que apuntaba a Mack al pecho, un arma con una potencia de disparo muy superior a la del Colt 45 que Darren sacó de su pistolera. Ronnie parecía exasperado por la estupidez de todo aquello. Necesitaba que el «maldito negro con el pelo de algodón» quitara su maldito camión si quería que se fuera de su maldito y puñetero terreno. Mack le decía a Ronnie que era un «paleto de mierda» y que primero tenía que salir del Dodge. Volaba la saliva, las frentes estaban sudorosas por la rabia.

—Baja el arma, Malvo —dijo Darren—. Zanjemos sin problemas.

—Díselo al negro ese —replicó Ronnie, moviendo la cabeza hacia Mack.

—¿De qué negro estás hablando, Ronnie? Y antes de responder, recuerda que uno de esos negros es un ranger de Texas que ha salido de la cama para venir aquí. Y no estoy precisamente del mejor humor.

La luz de la lámpara en el porche delantero se reflejó un poco en el Colt. Durante un momento, Ronnie pareció acorralado y asustado, pero Darren sabía que eso no era necesariamente algo bueno. Ronnie empezó a agitarse. Con dos armas apuntándole a la cabeza, se estaba cagando en los pantalones, dándose cuenta demasiado tarde de que había llevado aquella broma demasiado lejos, le habían llamado la atención y le estaban dejando en ridículo. El orgullo es una cosa muy mala, y Darren conocía a hombres que habían empezado a disparar por menos.

Hizo un movimiento táctico rápido.

—Mack, deja el arma —dijo Darren. De los dos, pensó que Mack era el único al que se le podía pedir algo de sentido común. Pero no lo había calculado bien, ni por asomo.

—Al diablo —dijo el viejo.

—Yo me encargo, Mack.

—No quiero problemas, tío —dijo Ronnie.

Darren oía a Breanna llorar en el porche. Mack dijo:

—Quiero que este hijo de puta salga de mi terreno.

—Pues baja el arma, Mack. No vale la pena.

—Tengo todo el derecho a proteger mi propiedad.

—Sí, claro, pero cada minuto que sigas empuñando ese revólver nos acercamos más a una situación de la que no te podré sacar. Escúchame, Mack. No dejes que ese tío te meta en prisión. Lo detendré por allanamiento si bajas el arma.

—No me importa nada —dijo Mack, con los ojos legañosos brillantes—. Quiero matarlo o que se vaya, nada más.

—Pues mueve el camión y me iré —dijo Ronnie—. Solo estaba haciendo el tonto con la chica. Tendría que estar contenta de que alguien se fijase en su culo de mono.

—Tírale tus llaves a Bre, Mack —dijo Darren. El viejo hizo lo que se le decía, pero no bajó la pistola, que parecía un arma de juguete en su mano enorme. Darren le dijo a Breanna que cogiera el Ford de Mack y lo sacara hacia la carretera, dejando así espacio para que Ronnie abandonase la propiedad.

Por entonces Mack estaba casi llorando, farfullando de tal modo que la saliva se le acumulaba en las comisuras de los labios.

—No tiene derecho a venir a mis tierras, a merodear alrededor de mi niña. No voy a consentir que me chulee un blancucho de mierda como ese.

Darren notó un cambio en la respiración de Mack, que se iba acelerando por momentos. Pensó que solo tenía unos segundos antes de que el viejo diera rienda suelta a la rabia que consumía cada uno de los músculos de su cuerpo enjuto.

—¡Saca el camión ahora!

Mientras Breanna salía corriendo del porche hacia el Ford, Darren aprovechó la distracción para dirigirse hacia Mack. Le cogió el brazo derecho por la muñeca, retorciéndolo con un solo movimiento mientras mantenía el Colt apuntado hacia Ronnie. Mack soltó un taco, pero luego se dejó caer en el suelo, encima de la hierba. Inmediatamente, Ronnie bajó el arma. La echó por la ventanilla abierta del conductor de su Dodge y luego saltó al asiento delantero, moviéndose como si se le estuviera quemando el culo.

Darren coronó su testimonio recitando literalmente la doctrina del castillo.

Vaughn se irritó.

—Yo me ocuparé de las leyes aquí, señor Mathews.

—Es ranger Mathews.

—La verdad, ranger Mathews, es que en lugar de llamar al 911, el acusado llamó a un ranger al que conocía, un compañero afroamericano que, ciertamente, comprendería la ira que provocaba ese incidente…

—Protesto —esta vez Darren lo dijo en voz alta.

Vaughn lo fulminó con la mirada desde el estrado, agarrando el borde con tanta fuerza que los nudillos de la mano derecha se le pusieron blancos.

—Señor Mathews…

—Soy un ranger de Texas, abogado.

—Entonces actúe como tal.

Vaughn sabía que había ido demasiado lejos en cuanto lo dijo. Dos de las mujeres que estaban en la fila delantera del estrado del jurado menearon la cabeza al ver cómo se dirigía a un miembro del cuerpo de seguridad más reverenciado de todo el estado. Uno de los dos hombres negros que estaban en la segunda fila se cruzó de brazos, muy serio, pasándose un palillo de un lado de la boca al otro, como una pequeña daga que apuntase directamente al fiscal.

—Haga otra pregunta —dijo Darren, aprovechando su ventaja.

—El señor Malvo se fue por voluntad propia esa noche, ¿verdad?

—Sí. Malvo tiró el arma a su vehículo y se fue de allí.

Dos días más tarde encontraron muerto a Ronnie en una zanja que estaba junto a su propiedad, con dos balas del calibre 38 en el pecho, y fue el informe del incidente que redactó Darren lo que puso a Mack en la lista de sospechosos. Se sentía responsable de aquel suplicio. Cien veces al día Darren deseaba no haber ido aquella noche, no haber escrito aquel informe. En realidad, se quedó un momento en suspenso después de escribirlo, mirando las páginas con precaución al sacarlas de la impresora, sabiendo que el simple hecho de poner el nombre de Mack en el informe de un incidente, ya fuera víctima o no, abría una puerta a través de la cual quizá Mack no volviese nunca. En cuanto toca la vida de un negro, la criminalidad es una mancha difícil de quitar. Pero Darren era policía, de modo que cumplió con su trabajo. Siguió las normas, y aquello había conducido a esto: un jurado decidiendo si acusar o no al anciano de asesinato. Si lo acusaban iría a juicio un hombre de setenta y tantos años que jamás había hecho otra cosa que trabajar y querer a su familia, toda la vida. Si lo acusaban, acabaría en el corredor de la muerte.

Pero lo cierto es que Ronnie Malvo formaba parte de una de las bandas más violentas de toda la historia estadounidense, hombres que se vengaban de los suyos, especialmente de los que sospechaban que los habían traicionado. Darren sabía de un capitán de la Hermandad Aria de Texas que una vez había ordenado dar un golpe especialmente despiadado a un subordinado del que sospechaba que informaba a la policía. Encontraron al supuesto chivato, de diecinueve años, colgado de una valla de la poca carne que todavía le quedaba pegada a los huesos, en una granja donde se cultivaba trigo, en el condado de Liberty. Cualquiera podía haber matado a Ronnie Malvo, que sí era un criminal que informaba al gobierno federal. Darren era la única persona de aquella sala, incluyendo al fiscal, que lo sabía. Su base estaba fuera de la oficina de los Rangers en Houston, y pocos meses antes del homicidio de Malvo se apuntó a un grupo especial interagencial que estaba investigando la HAT con los federales. Por supuesto, no se le permitía decir una sola palabra al respecto, pero sabía que la Hermandad tenía motivos para meter a Ronnie en un saco… si alguien averiguaba que se estaba chivando.

—El señor McMillan estaba bastante enfadado aquella noche, ¿no le parece?

Darren lo rebajó a «preocupado», añadiendo:

—No parecía inclinado a la venganza, si es eso lo que quiere decir.

—No queremos que especule.

—Lo único que le puedo contar es lo que vi, y no vi que Mack disparase a nadie.

Vaughn frunció los labios. Aquello no estaba en el guion, y Darren lo sabía.

—Ronnie Malvo fue asesinado con un revólver del 38, ¿verdad?

—Yo no llevé esa investigación.

—¿Y por qué?

—Porque no me la asignaron —respondió, sin darle importancia.

—El teniente Fred Wilson decía que estaba usted demasiado implicado, ¿no?

—Sí, Ronnie Malvo fue asesinado con un 38 —concedió Darren.

—Y la noche que usted estuvo en su propiedad, vio al señor McMillan blandir un revólver del 38 ante el difunto, ¿no es así?

—Que no disparó. —Darren se movió en su asiento—. Simplemente quería que lo dejaran en paz, sentirse a salvo en su hogar. Por eso me pidió que me quedara.

En el momento en que Ronnie se fue de la propiedad de Mack, acelerando el motor y levantando una nube de polvo y grava, Darren se arrodilló junto a Mack, un hombre al que no había visto gimotear en veinte años, y mucho menos llorar abiertamente como hizo aquella noche, destrozado por lo cerca que había estado de matar a un hombre. Darren le dejó bien claro que podía ir detrás de Ronnie o bien quedarse con aquel hombre y el único miembro que quedaba de su familia.

En voz baja, Mack le pidió que se quedara.

Darren acabó pasando toda la noche en el porche delantero de Mack, con la pistola en la mano, vigilando por si aparecía un par de faros que pudiera acercarse sospechosamente a la casa. Siguió vigilando hasta que las nubes de la mañana aparecieron en grandes cantidades, bajas y surcadas de rojo óxido, y la tierra del este de Texas se reflejó en el cielo. Siguió vigilando aquel rinconcito del estado para que Rutherford McMillan pudiera pasar la noche pacífica que se había ganado a lo largo de toda una vida.

Dos días más tarde encontraron a Ronnie Malvo muerto detrás de su propia casa.

—Lo cual nos lleva a mi última pregunta —dijo Vaughn, con las manos cogidas a la espalda. Darren vio que levantaba la comisura de los labios en un gesto casi imperceptible.

—No estuvo con el acusado durante las cuarenta y ocho horas siguientes, ¿verdad?

—Regresé a mi casa. Y al trabajo.

Y con Lisa, que le decía que volviera a la Facultad de Derecho. «Piensa en ti, Darren».

Habría sido muy fácil, él lo sabía.

Elegir una vida que ella pudiera entender y volver a casa.

—¿Eso es un no?

—No, no estuve con él.

—De modo que usted no puede saber si, durante esas cuarenta y ocho horas, el señor McMillan salió de su casa con esa misma arma y fue a disparar y matar al señor Malvo, ¿verdad?

—No —dijo Darren. Un hilillo de sudor se le deslizaba ahora por el costado derecho. Le preocupaba que se viera a través de la camisa, igual que le preocupaba haber hundido a Mack.

2.

—Sigue faltando el arma.

—Y por eso no tenemos caso —le dijo Greg por teléfono.

—¿Tú crees que a la buena gente del condado de San Jacinto le importan un bledo los límites de un caso circunstancial? —preguntó Darren, sirviéndose el resto de gaseosa Big Red que había pedido en Kay’s Kountry Kitchen, justo enfrente del juzgado, ignorando por una vez ese indiscriminado uso de la letra K, un flagrante acto de microagresión al estilo de Texas, porque la cafetería estaba cerca y abierta, y necesitaba algo que le aliviara la mano. Al servir el líquido quitó el hielo, poniendo los cubitos rosados y medio deshechos en un pañuelo que había encontrado en su guantera. Unió los picos del pañuelo y luego se apretó la compresa de hielo improvisada contra los nudillos doloridos de la mano izquierda.

—Joder, la mitad probablemente habrían querido pegarle un tiro ellos mismos. Ronnie Malvo es lo que llaman «basura blanca de primera categoría», y odiar a esa gente es el único tipo de odio permitido en compañía civilizada.

—Quizá traten a McMillan como un héroe, entonces…, y le ahorren la acusación.

—No puede salir nada bueno si la gente de aquí piensa que Mack es un asesino —dijo Darren, con la espalda apoyada contra la portezuela del conductor de su camioneta Chevy—. Las normas no son las mismas para él, y lo sabes muy bien, Greg —acabó, mirando hacia la diminuta plaza del pueblo de Coldspring. Había un semáforo en un solo cruce, rodeado por todas partes por tiendas de antigüedades y particulares que vendían de todo, desde armas viejas hasta cunas usadas y estrellas solitarias de hierro oxidado, todo ello expuesto en porches de madera. No entraba ni salía nada nuevo del condado de San Jacinto. Era una economía que reciclaba su propia basura.

—Son los federales intentando proteger su investigación —dijo Darren.

Greg Heglund fingió un suspiro dolido.

En realidad, era el agente Heglund, de la División de Investigación Criminal de la oficina de campo en Houston del FBI. Se conocieron en esa misma ciudad años antes, cuando el tío Clayton llevó a Darren a una escuela privada en Houston porque no había nada en el condado de San Jacinto lo suficientemente bueno para su sobrino. Lisa y Greg fueron los primeros amigos que hizo Darren en el colegio donde se graduó más tarde. Los tres se habían dedicado a algún aspecto de la ley, y él y Greg siguieron en contacto todos aquellos años.

Greg era un hombre blanco que se había relacionado con negros la mayor parte de su vida: practicaba deportes con ellos, salía con chicas negras, huía del baile en línea y se dedicaba al step, todo eso. Pero aquello acabó, por supuesto, en el momento en que se unió al Bureau y cambió las zapatillas deportivas por zapatos de vestir. Aunque Darren no se lo echaba en cara. Prácticamente le había enseñado a Greg el arte de cambiar de código lingüístico, aunque solo fuera por ósmosis. Para Darren era una habilidad similar al ballet, en la cual todo hombre negro se debía adiestrar. Además del baloncesto, era el único ascenso posible para ellos. En los acontecimientos sociales de los Rangers, Darren había expresado un par de veces un amor por Vince Gill o Kenny Chesney que en realidad no sentía, y había hecho que Lisa diera vueltas en la pista de baile con él. Toleraba incluso a Johnny Cash y Hank Williams, el country clásico con el que se había criado (y sentía un afecto incontrolable por Charley Pride por una cuestión de principios), pero el blues era el auténtico legado de los texanos negros. Hizo que Greg escuchara a Clarence «Gatemouth»Brown y a Freddie King mucho antes de que ninguno de ellos hubiera oído hablar de Jay Z o Sean Combs. El caso es que Darren sabía que con Greg podía ser sincero, siempre. Su relación era así.

Greg no formaba parte del grupo de trabajo que llevaba tiempo persiguiendo a la Hermandad Aria de Texas y examinando sus actividades tanto fuera como dentro de las instalaciones correccionales de Texas, incluyendo la venta de metanfetamina y pistolas automáticas, múltiples homicidios y conspiraciones, pero conocía bien los entresijos de la investigación. Ronnie Malvo había proporcionado pruebas al estado unos pocos meses antes, y evitó que se le acusara de conspiración accediendo a testificar cuando llegara el momento. Levantó su mano tatuada y el testimonio que dio bastó para empapelar a varios capitanes de la HAT. Si algún miembro de la Hermandad se había llegado a enterar de sus planes, Ronnie Malvo iba a acabar muerto de una manera u otra. Darren aventuró la misma valoración que llevaba semanas repitiendo: «Esto lleva la firma de la HAT, está claro».

Greg afirmaba lo contrario.

—¿Dos heridas de bala y sin encarnizamiento? No parece que hayan dejado su tarjeta de visita —estaba avisando a Darren de que no se aferrase demasiado a sus creencias, recordándole lo que podía costarle dar la cara por Mack.

—Es tan circunstancial como la idea de que Mack lo hizo porque tiene un 38.

—Falta un 38.

—Dijo que se lo habían robado —Darren sabía que sonaba mal.

—Lo dijo el día antes de que mataran a Malvo. Sabes que por estos pagos no creemos en las coincidencias —dijo Greg, alargando juguetonamente todas las vocales—. ¿Siguen pensando que tienes algo que ver con eso?

—Nadie ha tenido las pelotas de decírmelo a la cara —dijo Darren—. Oficialmente, lo que dicen es que no tenía que haber acudido aquella noche en plan oficial, dada mi relación con Mack. O bien que debía haber abandonado a Mack e ir a perseguir a Malvo. Pero mi inhabilitación es también una forma muy conveniente de apartarme del grupo especial sin admitir que el hecho de que sea negro causa problemas en el terreno. Me aparta de la HAT.

—No puedes ser el primer ranger de toda la historia que haya tenido un roce con él.

—¿Y se supone que con eso me tengo que sentir mejor?

Los cotilleos habían empezado poco después de que Darren se uniera al grupo especial. Su teniente, el ranger Fred Wilson, se sentía poco inclinado a permitirle que se uniera al grupo especial al principio, por motivos que no quería o podía poner en palabras sin reconocer lo único que un ranger no menciona jamás: la raza. Primero eran rangers, y después hombres, mujeres, blancos, negros o marrones. Pero Darren no comprendía cómo podían los federales investigar, con la ayuda de los Rangers de Texas, a una organización llamada Hermandad Aria de Texas y no mencionar la raza. Los federales querían coger a la HAT acusándola de tráfico de drogas y conspiración, y el teniente Wilson pretendía que Darren lo comprendiera cuando accedió a que se uniera a la unidad de los Rangers que ayudaba a los federales fuera de Houston. Le dijo:

—Esto no es un rollo tipo En el calor de la noche, Mathews. Esa gente lleva una empresa criminal muy seria y sofisticada, y hacen millones con actividades ilegales en todo este estado.

Todo ello era cierto. Pero intentar cargarse a la Hermandad sin mencionar el odio racial que la movía era como intentar nadar en una piscina sin mojarse.

Pocas semanas después de que hubiera hecho las entrevistas para integrarse en el grupo especial, Mack lo llamó para decirle que la casa familiar en Camilla, la granja donde se crio Darren, había sufrido un asalto. Alguien había arrojado heces de perro (y Mack sospechaba que también humanas) a las paredes, por dentro y por fuera, y habían robado dos armas, una de ellas un revólver de hacía treinta años, con las cachas de madreperla, que había pertenecido a su tío William. Eso en particular le sentó fatal a Darren. Su tío le había dejado muy pocas cosas. La mayor parte de sus efectos personales, incluida su placa de los Rangers y el Stetson con el que se había retirado, fueron a parar al hijo de William, Aaron, un policía estatal que estaba muy resentido con Darren por haber aprovechado todo el nepotismo de los Mathews en los Rangers de Texas antes de poder hacerlo él mismo. Darren quería creer que su licenciatura en Princeton y dos años en la Facultad de Derecho lo habían convertido en una estrella por derecho propio, pero sabía que Aaron tenía algo de razón. Si él no hubiera sido el sobrino de William Mathews, probablemente lo habrían despedido hacía semanas por el asunto de Mack. De alguna manera, su tío seguía cuidando de él.

Se informó del incidente y se redactó un expediente, pero la verdad era que no cuadraba con la violencia propia de la Hermandad, que se apoyaba mucho en el elemento sorpresa, derramaba muchísima más sangre y no iba por ahí tonteando con avisos y gestos teatrales vacíos. Pero el nombre de Darren había aparecido en algunas webs de la HAT y en los terrenos pantanosos de las redes sociales, donde el nacionalismo blanco iba creciendo como una infección, un hecho que Greg ahora estaba minimizando.

—Los informes de tu muerte inminente son muy exagerados —dijo, buscando aligerar la situación y quedándose corto—. Son solo palabras, rumores en realidad, nada concreto. Te prometo que si hubiera algo más, nos acabaríamos implicando. Estás perfectamente a salvo.

—Díselo a mi mujer.

A Lisa nunca le había gustado la carrera que había elegido, el hecho de que se acostara la noche de bodas con un futuro abogado y se despertara años más tarde con un policía. Su distinguida esposa, que llevaba ropa St. John todos los días e introducía su sedán Lexus en un garaje privado del despacho de abogados donde trabajaba, no comprendía esa obsesión por enfrentarse a la locura, ni el atractivo de los Rangers de Texas y la estrella de cinco puntas que llevaba él. «¿Qué tiene esa maldita placa?». No te protegerá, le decía, porque no estaba pensada para eso. «No estaba destinada para ti». Ella nunca lo perdonaría, le dijo, si le acababan matando.

—Si acusan a Mack todo parecerá un crimen racial, una pequeñez cualquiera, tan vieja como el mundo —dijo Darren—. Si sigue habiendo rumores de que Ronnie Malvo fue liquidado en lo que parece un golpe suyo, la Hermandad acabará por irritarse, a lo mejor cambian de rutinas o cierran completamente sus operaciones, cosa que estropearía por completo la investigación de los federales. No creo que Mack deba pagar con la vida para salvarles el caso.

—¿Lo hiciste? —preguntó finalmente Greg—. ¿Ayudaste a Mack con el arma?

—¡Joder, tú también!

—Es que sé lo que sientes por Mack… y por los tíos como Malvo.

—Antes que nada soy policía.

Pero ya mientras lo decía le parecía que no era cierto. Aquella misma mañana había estado a punto de cometer perjurio, tan cerca que el siguiente paso habría supuesto que lo sacaran del edificio con las esposas puestas. Sencillamente, no quería pensar que un hombre negro pudiera ir a la cárcel por apuntar con un arma a un tipo como Malvo. Y quizá en lo más profundo de su ser tampoco creía que nadie tuviera que ir a la cárcel por pegarle un tiro a un tipo como Malvo.

—Porque vendrán a por ti, Darren. Y no hablo solo del trabajo. Te van a crucificar si creen que has ocultado pruebas.

—¿Crees que no lo sé? No hice nada. Ni Mack tampoco.

—¿Estás completamente seguro? Ese hombre ahí metiéndose con su nieta… Si hubiera sido al contrario, solo eso ya habría llevado a Mack a la horca en los viejos tiempos. Quizá el viejo se tomara la justicia por su mano…

—Dices lo mismo que Lisa.

—No me meto contigo —dijo Greg—. Y no te llamaba por eso.

Darren sacudió el pañuelo azul pálido, viendo cómo los fragmentos de hielo caían al cemento con grava. En la acera frente a su camioneta, un niño, quizá de unos cinco años, miraba con la boca abierta a Darren mientras su madre tiraba de él y le decía:

—Venga.

Darren, recordando la reverencia que un ranger de Texas como Dios manda podía inspirar a un niño, se llevó la mano al sombrero con una sonrisa.

Greg dijo:

—¿Has oído hablar del jaleo que ha habido en Lark?

—Nunca he oído hablar de Lark.

—Condado de Shelby, nada más pasar la frontera occidental, un pueblecito muy pequeño. No creo que tenga más de doscientos habitantes en total.

—Vale —dijo Darren, recordando una pequeña cafetería junto a la carretera donde se paró una vez a tomar una Coca-Cola—. He pasado por allí, sí.

—Pues han encontrado dos cadáveres en los últimos seis días. Uno era de un hombre negro de Chicago, un poco más joven que nosotros, de unos treinta y cinco, creo. Parece que pasaba por allí. Dos días más tarde, alguien sacó su cuerpo del bayou Attoyac.

—Madre mía…