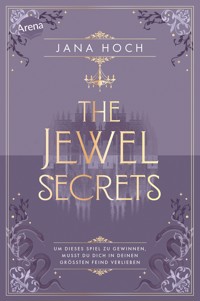

The Jewel Secrets (1). Um dieses Spiel zu gewinnen, musst du dich in deinen größten Feind verlieben E-Book

Jana Hoch

14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Arena Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: The Jewel Secrets

- Sprache: Deutsch

SPIEGEL-Bestseller-Autorin Jana Hoch kombiniert Romance und Suspense zu einem einzigartigen Lesegenuss von Enemies-to-Lovers und Fake Hating! Zwei verfeindete Familien. Ein Spiel, das nur ein Liebespaar gewinnen kann. Darcy Green ist das genaue Gegenteil von reich und berühmt. Trotzdem erhält sie eine Einladung zu einem mysteriösen Erbschaftsspiel. Bei diesem Medienereignis sollen die Nachkommen der wohlhabenden und verfeindeten Familien Seymour und Corydalis um ein Schloss auf einer abgelegenen Insel kämpfen. Unter den Anwärtern ist auch Dorian – arrogant, unverschämt attraktiv, und entschlossen, das Spiel um jeden Preis zu gewinnen. Doch: Nur ein Liebespaar aus beiden Familien kann das Erbe antreten, zu dem auch ein wertvolles Kunstwerk gehört, das auf der Insel versteckt ist. Wird es nicht rechtzeitig gefunden, zerstört es sich selbst. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn das Schloss steckt voller Rätsel und um diese zu lösen, braucht Darcy ausgerechnet Dorians Hilfe. Während sie gemeinsam den Hinweisen nachjagen, kommen sie sich näher – gefährlich nah. Dabei darf Darcy nicht vergessen, dass Dorian bereit ist, jedes Risiko einzugehen – auch, wenn es bedeutet, Darcys Herz zu brechen. Band 1 der Jewel-Secrets-Reihe: Inheritance Games meets The Selection. Für alle Romance mit Suspense-Fans ab 14 Jahren Weitere Bücher von Jana Hoch: The Ruby Circle (1). All unsere Geheimnisse The Ruby Circle (2). All unsere Lügen The Ruby Circle (3). All unsere Wahrheiten Royal Horses (1). Kronenherz Royal Horses (2). Kronentraum Royal Horses (3). Kronennacht Dancing with Raven. Unser wildes Herz Weitere Infos zur SPIEGEL-Bestseller-Autorin unter www.jana-hoch.de oder auf Instagram oder TikTok unter @janahoch.autorin

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 525

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Weitere Bücher von Jana Hoch im Arena Verlag

Royal Horses (1). Kronenherz

Royal Horses (2). Kronentraum

Royal Horses (3). Kronennacht

Dancing with Raven

The Ruby Circle (1). All unsere Geheimnisse

The Ruby Circle (2). All unsere Lügen

The Ruby Circle (3). All unsere Wahrheiten

© Tanja Saturno

Jana Hoch wurde 1992 in Hannover geboren und lebt heute immer noch in Niedersachsen. Seit frühester Kindheit hat es sie begeistert, eigene Welten und Charaktere zu entwickeln und diese auf Papier festzuhalten. Wenn sie nicht gerade schreibt oder in ein Buch versunken ist, verbringt sie jede freie Minute bei ihrem Pferd Jamie.

Mehr Infos unter www.jana-hoch.de und aufInstagram und TikTok unter @janahoch.autorin

Ein Verlag in der Westermann Gruppe

1. Auflage 2025

© 2025 Arena Verlag GmbH

Rottendorfer Straße 16, 97074 Würzburg

Alle Rechte vorbehalten.

Der Verlag behält sich eine Nutzung des Werkes für

Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG vor.

Text: Jana Hoch

Cover und Vignetten: Franziska Stern unter Verwendung

von istockphoto-Dateien von Maria_Kolyadina, MicrovOne,

VectorMoon und Shutterstock: Tartila

Farbschnitt: Franziska Stern

Illustration Vor- und Nachsatz: Courtney Fricke (courtmakes_art)

Umschlaggestaltung: Franziska Stern und Juliane Lindemann

E-Book-ISBN 978-3-401-81118-5

Besuche uns auf:

www.arena-verlag.de

@arena_verlag

@arena_verlag_kids

HINWEIS

Dieses Buch kann sensible Themen enthalten.Weitere Informationen dazu am Ende des Buches.(Achtung: Dieser Hinweis enthält Spoiler!)

Für Tanja!

In meinem Leben gab es genau zwei Dinge,die mir Angst machten:völlige Dunkelheit und die Vorstellung, mich unsterblichin DorianChamberlain zu verlieben.

KAPITEL 1

Einundsiebzig, zweiundsiebzig, dreiundsiebzig – ich zählte die Stufen in den Abgrund. Als ich die unterste erreichte, schloss ich kurz die Augen und atmete tief durch. Ich hatte die Panik inzwischen besser im Griff. Doch das beklemmende Gefühl, das sich jedes Mal in mir breitmachte, wenn ich die Treppe hinunterstieg und den ersten der fensterlosen Räume betrat, war nie ganz verschwunden.

Nur eine Dreiviertelstunde. So lange dauerte die Zeitreise durch den historischen Untergrund der Stadt. Ich würde das schaffen. Ich musste.

Denk an Mason, sagte ich mir. Nicht, um mich abzulenken, sondern eher, um mich zu erinnern, warum ich das hier durchziehen musste. Ich biss die Zähne zusammen, weil sein Gesicht sogleich vor meinem inneren Auge auftauchte: die engelsgleichen dunkelblonden Locken, sein gewinnendes Lächeln, mit dem er jeden mühelos um den Finger wickeln konnte, und seine himmelblauen Augen, in denen seit Kurzem ein Sturm wütete, wann immer er mich ansah.

Bei dem Gedanken an Mason wurde mir flau im Magen und eine Sekunde lang hatte ich das Gefühl, seine Finger wieder auf meinem Arm zu spüren. Seine Lippen, die mir viel zu nah kamen, als er mir ins Ohr flüsterte: »Glaubst du ernsthaft, du kannst mich derart ausnutzen, Darcy? Nach allem, was ich für dich aufgegeben habe?« Sein Atem war über meine Wange geglitten. »Wenn du unbedingt willst, dass die Dinge so zwischen uns laufen, bitte schön. Aber dann erwarte ich das Geld bis Ende des Monats.«

»Das ist unmöglich.«

Damit hatte ich ihm nur ein Schulterzucken entlockt. Der Ozean in seinen Augen war binnen Sekunden zu Eis gefroren. »Dann wirst du mir eben etwas anderes anbieten müssen.«

Mit diesen Worten war er gegangen und hatte offengelassen, was er damit meinte. Aber ich hatte dennoch eine vage Vermutung, die mir direkt wieder einen unangenehmen Schauer durch den Körper jagte.

»Ganz schön unheimlich hier unten«, murmelte da eine Frau hinter mir und holte mich zurück in die Wirklichkeit. In eine Welt, in der ich für die kommende Dreiviertelstunde IslaMcCauley sein würde – ein Mädchen aus dem 17. Jahrhundert, das nur knapp der Pest entkommen war. In diesem Moment klang das für mich reizvoller als mein eigenes Schicksal.

Mit den Fingerspitzen berührte ich den Anhänger meiner Kette und rieb mit dem Daumen über den Schlüssel mit dem eingelassenen roten Stein – eine Geste, die mich immer beruhigte. Einatmen. Ausatmen. Noch einmal.

Reiß dich zusammen.

Mit einem aufgesetzten Lächeln wandte ich mich zu der Touristengruppe um, die heute Nachmittag beschlossen hatte, vor den Regenmassen auf den Straßen zu fliehen und sich in den Untergrund zu wagen – in die unterirdischen Gewölbe der Stadt, die einst enge, zum Himmel offene Gassen gewesen waren, aber nun gänzlich unter der Erde lagen.

Ich wartete, bis alle sich im Raum verteilt hatten und teils neugierig, teils ehrfürchtig die alten, rauen Steinwände musterten, die nur von wenigen Leuchten spärlich erhellt wurden. Sie waren zu neunt: ein frisch verheiratetes Ehepaar, das nach eigenen Angaben die Flitterwochen hier verbrachte, eine vierköpfige Familie und drei ältere Damen in eleganten Kaschmirmänteln. Eine von ihnen nestelte ein wenig nervös an ihrem Perlenarmband herum und ich fragte mich unweigerlich, ob sie hier unten ebenfalls das Gefühl hatte, zu wenig Luft zu bekommen. Ob sie trotz des Wissens, dass es eine Klimaanlage und Notausgänge gab, eine leise Angst in sich trug, die ihr zuflüsterte, dass sie vielleicht nie wieder das Tageslicht sehen würde. Mein eigenes Sichtfeld flimmerte und ich schloss die Finger wieder reflexartig um meinen Anhänger.

Schwärze. Das Geräusch von schlurfenden Schritten über mir. Das Klacken des Schlosses. Nicht schreien. Nicht weinen. Keinen Mucks machen.

Ich bohrte mir die Fingernägel in die Handflächen.

Nicht jetzt. Kontrolliere es. Blende es aus.

Einatmen, ausatmen, ein…

Angst. Sie kroch in jeden Zentimeter meines Körpers. Sie haftete an den feuchten Wänden. An dem modrigen Geruch. An der alles durchdringenden Panik, hier unten sterben zu müssen.

Nicht heute. Halte durch, halte durch.

Schlagartig wurde mir übel, mein Hals schnürte sich zu und ich machte automatisch einen Schritt rückwärts zu dem Durchgang, der in den angrenzenden, etwas größeren Raum führte.

Verdammt. Nicht jetzt.

Ich brauchte diesen Job. Die Kunstmuseen der Stadt und auch die Bibliothek hatten keine freien Stellen und der Besitzer eines Touristenshops hatte mich beim Bewerbungsgespräch so ekelig angegraben, dass ich gleich wieder umgedreht war. Ich hatte keine Wahl. Ich musste das hinbekommen. Ich …

»Alles okay mit dir?«, fragte da jemand und als ich den Kopf drehte, entdeckte ich einen Typ, der wenige Meter von mir entfernt an der Wand lehnte. Er trug ein Basecap, unter dem sich weißblonde Haarspitzen erkennen ließen, und einen dunklen Hoodie. I love Edinburgh, stand über dem Aufdruck eines farbenfrohen Hochlandrinds. Ich blinzelte und hätte ich nicht gerade noch mit einem der verdammten Flashbacks gekämpft, hätte ich wohl gelacht, weil ich mich immer schon gefragt hatte, ob es tatsächlich jemanden gab, der diesen Mist kaufte. Wie einer dieser Hardcore-Touristen, die mit Handytaschen um den Hals und karierten Regenschirmen die Royal Mile bis zum Edinburgh Castle hochpilgerten und dabei keinen der unzähligen Touristenshops ausließen, sah er eigentlich nicht aus. Eher wie ein Influencer. Oder ein Covermodel. Mit seinen stahlgrauen Augen, die geradewegs durch meine Mauer aus gespielter Gelassenheit zu blicken schienen, ließ sich in dieser Branche bestimmt schnell Geld machen.

»Klar, es geht mir gut«, log ich, hörte aber selbst, wie kratzig meine Stimme klang. Wo war der Typ überhaupt hergekommen?

Ich war mir sicher, bei Beginn der Tour nur neun Leute gezählt zu haben. Hatte ich ihn übersehen? Nein, ganz sicher nicht. Er wäre mir aufgefallen.

»Gibt es hier unten wirklich Geister?«, fragte eines der Kinder, ein Mädchen mit geflochtenen Zöpfen, und mir wurde klar, dass ich meinen Einsatz verpasst hatte. Rasch riss ich mich von dem Typ los und versuchte, mich an den Text zu erinnern, den ich nächtelang auswendig gelernt hatte und der mir inzwischen eigentlich immer wie von selbst über die Lippen kam.

»Ja, allerdings«, antwortete ich und zwang mich zu lächeln. »Und einen davon werden wir später noch treffen.«

»Cool!« Die Kleine quiekte begeistert und gab eine Reihe schauriger Geräusche von sich.

»Willkommen im Jahr 1645. Schauen Sie sich gerne alles an, aber seien Sie vorsichtig. Die Pest wütet immer noch in der Stadt. Von Hauseingängen, die mit einem weißen Tuch gekennzeichnet sind, würde ich mich also fernhalten«, sagte ich und während ich – nun wieder als IslaMcCauley – die Gruppe durch die einzelnen Räume führte und ihnen einen Einblick gab, wie die Menschen früher hier gelebt hatten, verschmolz ich mehr und mehr mit meiner Rolle. Doch so ganz wollte es mir heute nicht gelingen, meine Gefühle komplett auszusperren. Mein Herz schlug immer noch zu schnell, meine Fingerspitzen kribbelten unangenehm und ich fühlte mich, als würde ich an einem Abgrund entlangwandeln. Ein falscher Schritt und ich würde geradewegs in die Vergangenheit abdriften. In regelmäßigen Abständen musste ich stehen bleiben, kurz die Augen schließen, mich sammeln und mit den Händen einen der rauen Steine berühren, eine alte Holztruhe oder den festen Leinenstoff meines Kleides.

Gegenwart, erinnerte ich mich dann. Ich bin hier. Und das hier ist echt.

Während der ganzen Zeit kam es mir so vor, als würde der Hoodietyp mich kein einziges Mal aus den Augen lassen, und wann immer ich kurz davorstand, die Nerven zu verlieren, spürte ich seinen Blick so intensiv auf meiner Haut, dass er mich schlagartig ins Hier und Jetzt zurückkatapultierte. Hitze rauschte mir durch die Adern und brachte mich dazu, weiter einen Fuß vor den anderen zu setzen und meinen Text aufzusagen.

Zum Glück schien sonst niemandem aus der Gruppe aufzufallen, dass ihr Tourguide gerade haarscharf an einer Panikattacke vorbeischrammte. Alle schauten sich neugierig um, betrachteten die Wachsfiguren, die ab und zu meine Erzählungen untermalten, und lachten über meine vermeintlichen Witze. Nur der Hoodietyp blieb ernst und ich bemerkte, wie er ganz leicht eine Augenbraue nach oben zog, so, als wüsste er ganz genau, dass meine unbeschwerte Miene nichts als eine Fassade war, die jede Sekunde in sich zusammenfallen konnte.

»Unfassbar, dass tatsächlich fünfzehn Personen in einem Raum gelebt haben«, murmelte eine der Kaschmir-Ladys, als wir eine weitere Treppe nach unten stiegen und ein altes Gewölbe erreichten, das von Holzbalken gestützt wurde. »Kein Wunder, dass sich die Pest so schnell ausbreiten konnte.«

»Ja und überhaupt … Stellt euch mal vor, wir müssten in ständiger Dunkelheit leben«, sprang ihre Freundin darauf an. »Das wäre in der heutigen Zeit undenkbar.«

Wenn du wüsstest.

Ich verkniff mir den Kommentar, doch wie von selbst schnellten meine Finger wieder zu dem Anhänger meiner Kette. Das Metall grub sich in meine Handfläche und der Schmerz half mir, nicht wieder in die Vergangenheit abzudriften.

Es ist vorbei. Es wird nie wieder passieren.

»Und nun werden Sie den Pestdoktor George Rae persönlich treffen«, beeilte ich mich zu sagen und deutete auf die nächste Tür. »Los, nicht so schüchtern.«

Es war der Moment der Tour, den ich für gewöhnlich am meisten mochte. Einerseits, weil ich wusste, dass die Hälfte der Führung bereits geschafft war und wir nun bald wieder an die Oberfläche stiegen. Aber vor allem, weil sich selbst auf den Gesichtern der Erwachsenen stets eine leichte Spur von Unsicherheit abzeichnete, ob es sich dieses Mal auch um eine Wachsfigur handelte oder ob ihnen gleich eine unheimliche Gestalt im schwarzen Mantel und mit einer Vogelmaske im Gesicht entgegenkam. Auch heute wurde ich nicht enttäuscht. Eine der Kaschmir-Ladys schob sich prompt hinter ihre Freundinnen. Auch das Ehepaar wirkte nicht, als wolle es gerne den Anfang machen. Der Mann begann, an seinen Kopfhörern und dem Übersetzer herumzuspielen, schwer beschäftigt damit, den Ton anzupassen. Klassiker.

»Au ja!«, rief da das Mädchen mit den Zöpfen, griff ihren kleinen Bruder an der Hand und zerrte ihn hinter sich her in den nächsten der unterirdischen Räume. Das entlockte mir ein ehrliches Schmunzeln – zum ersten Mal an diesem Tag. Ich folgte den Kindern und als sich alle um die Figur des Pestarztes versammelt hatten, schaute ich in die Runde. Dabei fiel mir auf, dass der Hoodietyp fehlte. Ich wartete, ob er noch nachkam, aber nichts geschah und schließlich, als sich alle Augen erwartungsvoll auf mich richteten, klopfte ich der Figur auf die Schulter. »Darf ich Ihnen Dr. George Rae vorstellen? Er war bereits der zweite Pestdoktor der Stadt, nachdem die Pest John Paulitious, den ersten Arzt, dahingerafft hatte.«

Wo blieb der Hoodietyp so lange? Hatte er …

Dunkelheit. Von einer Sekunde auf die andere fiel das Licht aus und umhüllte uns mit Schwärze. Mein Gedanke verpuffte. Alles in mir krampfte sich zusammen. Schreie erklangen.

»Was soll das?«

»Um Himmels willen, was passiert hier?«

»Da ist garantiert nur die Sicherung rausgesprungen«, versuchte jemand, die Gruppe zu beruhigen. »Das Licht geht bestimmt gleich wieder an. Es wird eine Notfallschaltung geben.«

»Ich will sofort hier raus.«

»Isla, haben Sie eine Taschenlampe dabei?«

Ich hörte die Worte zwar, konnte aber nicht mehr antworten. Mein Körper war wie erstarrt, meine Zunge unfähig, sich zu bewegen.

Nicht weinen. Nicht schreien. Keinen Mucks.

Instinktiv schlang ich mir die Arme um den Körper, presste die Lider so fest zusammen wie ich konnte und versuchte krampfhaft, mich an die Gegenwart zu klammern. Vergeblich. Schon waren sie wieder da. Die Schritte über meinem Kopf, das schwere Schaben, als die massive Holztruhe über die Öffnung im Boden gerückt wurde.

Dunkelheit. Das wilde Klopfen meines Herzens, das ich bis in die Zehenspitzen fühlte. Die Kälte. Die feuchte Luft. Eisige Steine an meinen nackten Füßen.

Keine Luft, nur Angst. Ich konnte nicht atmen. Ich musste hier raus!

Irgendwo in der Dunkelheit blitzte ein schwacher Lichtpunkt auf. Eine Handytaschenlampe? Ich wusste es nicht, konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Meine Finger begannen zu kribbeln, ein Zittern breitete sich auf meiner Haut aus und wie von selbst schnellten meine Hände zu meinem Hals.

Keine Luft, keine verdammte Luft!

Es war, als hätte mein Körper von einer Sekunde auf die andere verlernt, wie man atmete. Nein, nein, nein! Panik durchflutete mich, ich zerrte an dem locker geschnürten Korsett meines Kostüms. Ich brauchte Sauerstoff, ich …

Ein Luftzug streifte mein Schlüsselbein, leise Sohlen huschten über den Boden und kamen neben mir zum Stehen.

»Bleib ruhig«, raunte mir eine Stimme zu und obwohl ich nur seinen Schatten erkennen konnte, war ich mir sicher, dass es der Hoodietyp sein musste.

»Isla«, sprach er mich abermals an, aber ich schaffte es nicht zu reagieren. Mein Körper war völlig außer Kontrolle, mein Brustkorb hob und senkte sich viel zu schnell und noch immer hatte ich das Gefühl, langsam zu ersticken. Ich musste hier raus, ich brauchte Tageslicht! Oder irgendetwas, woran ich mich festhalten konnte. Irgendetwas, das mir Sicherheit gab. Panisch stolperte ich vor, stieß mit dem Arm gegen einen der Touristen und machte sogleich wieder einen Schritt zurück, geradewegs gegen den nächsten Körper. In diesem Moment hörte ich die Stimmen der anderen kaum noch. Ich verstand nicht mehr, was sie sagten, blendete sie nahezu komplett aus, bis sie nichts weiter als ein verängstigtes Rauschen waren. Es war zu spät. Gleich würde ich mir vollends entgleiten und erst in einigen Minuten wieder schweißgebadet zu mir kommen, ohne zu wissen, was geschehen war. Verzweifelt rang ich nach Luft und taumelte erneut gegen jemanden. Im nächsten Moment schlang sich ein Arm um meine Taille und ich wollte am liebsten schreien und um mich schlagen. Aber mein Körper gehorchte mir immer noch nicht.

»Ich tue dir nichts und ich lasse dich auch gleich wieder los, versprochen«, sagte die Stimme, die nun direkt hinter mir stand. So nah, dass unsere Körper sich beinahe berührten.

»Das ist eine Panikattacke, das geht wieder vorbei«, flüsterte sie seidenweich und nun war ich mir sicher, dass es der Hoodietyp sein musste. »Du musst dich beruhigen und ich kann dir dabei helfen.«

Ein Schauer überkam mich, als er noch ein wenig näher an mich herantrat, jedoch immer noch darauf bedacht, mich nicht einzuengen.

»Okay, Isla«, sagte er leise und klang dabei völlig ruhig. »Ich werde jetzt deine Hand nehmen und sie auf deinen Bauch legen. Und dann wirst du genau dorthin atmen, einverstanden?«

Schon spürte ich, wie die Finger seiner freien Hand an meinem Arm herabglitten und als sie sie umschlossen, stellte ich überrascht fest, dass er dünne Handschuhe trug. Doch ich kam nicht dazu, weiter darüber nachzudenken, denn schon führte er unsere Hände vorsichtig auf meinen Bauch und legte seine über meine. Dabei lockerte er den Griff um meine Taille weiter und legte mir die zweite Hand stattdessen auf die Schulter.

»Ich werde jetzt bis vier zählen und so lange atmen wir zusammen ein. Als Nächstes werden wir vier Sekunden die Luft anhalten und dann vier Sekunden ausatmen. Alles klar?«

Es gelang mir zu nicken, auch wenn ich immer noch das Gefühl hatte, das schwarze Nichts um mich herum könne mich jeden Moment verschlingen. Doch es war seine Hand auf meiner, diese sanfte Berührung, die nicht zuließ, dass mich die Vergangenheit mit sich riss.

»Einatmen«, befahl er und ich gehorchte. »Eins, zwei drei, vier. Gut so. Und jetzt halt die Luft an.«

Es fiel mir schwer. Meine Lungen verlangten nach Sauerstoff und alles in mir schrie danach, schneller zu atmen. Trotzdem tat ich, was er sagte, hielt die Luft an und atmete anschließend aus. Wir wiederholten den Vorgang, noch einmal und noch einmal, und als der Hoodietyp die Zeiten länger werden ließ und wir bei acht Sekunden ankamen, spürte ich, wie die Erinnerung ihre Krallen um mich lockerte und sich zurückzog. Der Schwindel ließ nach und auf einmal fühlte ich mich einfach nur noch erschöpft und ausgelaugt.

Als hätte der Typ es ebenfalls bemerkt, ließ er mich los und trat einen Schritt zurück.

»Besser?«, fragte er und ich nickte, bis mir auffiel, dass er das gar nicht sehen konnte.

»Ja … danke …«, wisperte ich und jetzt nahm ich auch die Geräusche um mich herum wieder wahr. Das nervöse Geflüster der Kaschmir-Ladys, die melodische Stimme der Mutter, die ihre Kinder beruhigte und das Klappern von Schuhsohlen auf dem Steinboden. Das waren Schritte, die auf uns zukamen.

»Na endlich«, hörte ich einen Mann aus der Gruppe murmeln und schon im nächsten Augenblick erhellte der Schein einer großen Taschenlampe den Raum. Das war unsere Rettung.

Ich drehte mich um, um den Hoodietypen noch einmal anzusehen und mich bei ihm zu bedanken. Doch er stand bereits nicht mehr hinter mir und im Licht der näherkommenden Taschenlampe konnte ich lediglich noch einen Schatten erkennen, der sich entfernte und lautlos mit der Dunkelheit verschmolz.

»Es gab einen Kurzschluss, wir wissen noch nicht, wie das passieren konnte«, informierte uns der Kollege, der heruntergeschickt worden war, um uns nach draußen zu geleiten und nach dem Rechten zu sehen. Ich erkannte Steve an der Stimme. Er war ein bulliger Typ, der das Geschehen im Untergrund für gewöhnlich über seine Bildschirme verfolgte und das Büro dabei mit Countrysongs beschallte. »Folgen Sie mir bitte! Bis zum Notfalltreppenhaus ist es nicht weit.«

Sogleich setzten sich alle in Bewegung, genau wie ich, schienen sie es kaum erwarten zu können, die alten Kellergewölbe hinter sich zu lassen. Abermals schaute ich mich nach dem Hoodietyp um, bemerkte seine Cap dann aber einige Meter vor mir, direkt hinter den Kaschmir-Ladys, die zielstrebig auf die Fluchttür zueilten. Auch im Treppenhaus war das Licht ausgefallen und so mussten wir im beinahe Stockdunkeln die Treppe finden und eine Stufe nach der anderen erklimmen. Endlich oben angekommen, atmete ich erleichtert aus und musste mich zusammennehmen, um nicht auf eines der Fenster zuzustürmen, es aufzureißen und die frische Luft zu inhalieren. Zum Glück übernahm Steve es, mit den aufgebrachten Besuchern zu sprechen und jedem einzelnen zu versichern, dass der Ticketpreis erstattet werden würde. Er musste mir ansehen, dass die letzten Minuten mich ebenfalls mitgenommen hatten, denn er gab mir ein Zeichen, dass ich mich erst einmal hinsetzen sollte und er sich um alles Weitere kümmern würde. Das Angebot war verlockend, aber zuerst wollte ich noch einmal mit dem Hoodietyp sprechen. Allerdings war er nicht mehr bei der Gruppe und als ich einen Blick in den Souvenirshop warf, sah ich gerade noch, wie eine hochgewachsene Gestalt mit Basecap die Tür hinter sich zufallen ließ. Ein Hauch von Enttäuschung machte sich in mir breit und kurz überlegte ich, ihm nachzulaufen. Doch gerade als ich einen Schritt auf den Ausgang zumachte, schrie eine der Damen: »Meine Armbänder! Wo sind meine Armbänder hin?«

Sofort wirbelte ich herum und sah, wie eine der Kaschmir-Ladys ihr Handgelenk hochreckte, an dem zuvor noch der auffällige goldene Schmuck gefunkelt hatte.

»Vielleicht hast du sie unten verloren«, vermutete eine ihrer Freundinnen.

»Das glaubst du doch selbst nicht, Agatha«, empörte sich die Erste. »Das hätte ich gemerkt.«

»Mein Portemonnaie ist auch verschwunden«, stellte die dritte der Freundinnen fest und durchwühlte panisch ihre Handtasche. »Ich bin mir sicher, dass ich es vorhin ganz oben hineingesteckt hatte.«

»Da hast du es, Agatha.« Wieder die Erste. »Wir wurden bestohlen!«

Steve wurde blass. Sein Bick schnellte zu mir und ich eilte auf ihn zu, bereit, etwas zu sagen wie: Ich bin sicher, dass es dafür eine Erklärung gibt. Unser Team wird unten noch einmal alles durchkämmen, sobald wir wieder Strom haben, und dann werden wir Ihren Schmuck finden.

Doch als meine Finger, wie so oft, unbewusst nach meiner Kette tasteten, erstarrte ich und mir wurde eiskalt.

Denn da war nichts mehr. Der Schlüssel mit dem roten Stein – das einzig Wertvolle, das ich jemals besessen hatte – war verschwunden.

KAPITEL 2

Es dauerte ewig, bis die Polizei vor Ort alles aufgenommen hatte und ich endlich nach Hause geschickt wurde. Doch statt Erleichterung empfand ich nichts als Wut, gemischt mit einem Anflug von Leere, wann immer meine Finger meinen Hals berührten. Nichts. Verdammt noch mal, nichts als nackte Haut. Es fühlte sich an, als würde ein Teil von mir fehlen.

Ich ballte die Hände zusammen, zog mir die Kapuze meines Mantels tiefer in die Stirn und stapfte weiter die Royal Mile entlang und dann Richtung Princess Street. Bis zu Masons Wohnung brauchte ich zu Fuß über eine Stunde. Für gewöhnlich nahm ich die Bahn, aber aktuell konnte ich mir das Ticket nicht leisten. Die Frist, die Mason mir gesetzt hatte – bis Monatsende –, lief heute aus. Und obwohl ich meine Arbeitszeiten bis aufs Maximum ausgereizt und meinen Chef um zusätzliche Stunden angebettelt hatte, war es mir gerade einmal gelungen, die Hälfte des Geldes zusammenzubekommen, das ich ihm schuldete. Wenn ich Mason also noch irgendwie milde stimmen und dazu bringen wollte, mir einen weiteren Aufschub zu gewähren, würde ich ihm jeden Penny geben müssen, den ich besaß. Den Blick gesenkt, marschierte ich weiter und stopfte meine Tasche unter den Mantel, damit sie nicht vollkommen durchweichte. Die pinken Enden meiner braunen Haarsträhnen, die unter der Kapuze hervorlugten, waren schon komplett nass und tropften und auch meine Sneaker sogen sich langsam mit Wasser voll. Bei jedem Schritt vernahm ich ein leichtes Schmatzen in den Schuhen.

Was für ein Scheißtag!

Steve war es zwar gelungen, das Licht in den Gewölben wieder einzuschalten, doch wir hatten weder den Schmuck der Touristinnen noch meine Kette gefunden. Schließlich hatte eine Kollegin aus dem Souvenirshop die Polizei gerufen und wir hatten genau beschreiben müssen, wie sich alles ereignet hatte. Dabei war herausgekommen, dass MisterI love Edinburgh nicht bloß zu spät zu der Führung dazugestoßen war, sondern tatsächlich gar nicht auf der Liste meiner heutigen Gruppe gestanden hatte. Ein Ticket gekauft hatte er auch nicht, somit gab es nirgendwo hinterlegte Personalien.

Ich hatte mir auf die Unterlippe gebissen und an den Moment gedacht, in dem er mir geholfen hatte, die Nerven zu behalten. An seine beruhigenden Worte, an seine Finger an meiner Schulter … ganz dicht an meinem Hals und an … die Handschuhe.

Handschuhe, die man trug, wenn man keine Spuren hinterlassen wollte. Verfluchter Mistkerl!

Ich hatte gedacht, dass er mir helfen wollte, und stattdessen hatte er mich beklaut! Das war zumindest die einzig logische Erklärung. Denn auch wenn ich ziemlich neben mir gestanden hatte, war ich mir sicher, keinen der anderen Besucher berührt zu haben – von den kurzen Momenten, in denen ich gegen sie gestolpert war, einmal abgesehen. Aber die wenigen Sekunden hätten niemals gereicht, um den Verschluss der Kette zu öffnen. Der Typ hingegen … er hatte dicht genug bei mir gestanden und vielleicht war ich zu konzentriert auf meine Atmung gewesen, um zu bemerken, wie er die Kette gelöst hatte. Mir fiel kein anderes Szenario ein. Leider. Denn dieses sorgte für ein unangenehmes Zwicken in meiner Magengegend, weil ich einfach nicht wollte, dass es so war. Obwohl ich den Typ nicht einmal kannte, fühlte ich mich von ihm verraten.

Die Bilder der Überwachungskameras hatten uns leider überhaupt nicht weitergebracht, denn als hätte er genau gewusst, wo sich diese befanden, hatte der Hoodietyp das Gesicht stets abgewandt gehalten. Seine Cap hatte ihn zusätzlich abgeschirmt und auch die Beschreibung gestaltete sich schwierig, weil alle sich nur an den bunten Highlandcow-Aufdruck seines Pullovers erinnern konnten. Cleverer Schachzug. Meine eigene Aussage – weißblonde Haare, unverschämt attraktives Gesicht – war ebenfalls nicht sehr hilfreich gewesen und die Beamten hatten uns wenig Hoffnung gemacht. Vor den Polizisten, meinen Kollegen und den aufgebrachten Frauen hatte ich mich noch zusammenreißen können. Erst später im Umkleideraum, nachdem ich mir die Perücke vom Kopf gezerrt und mein Kostüm gegen eine Jeans, meine alten Dr. Martens und einen lockeren Pullover getauscht hatte, hatte ich mir erlaubt, mich auf den Boden zu setzen und die Stirn auf meinen Knien abzulegen. Noch immer konnte ich nicht fassen, dass die Kette tatsächlich nicht mehr um meinen Hals hing – meine einzige Erinnerung daran, dass es womöglich einmal eine Zeit gegeben hatte, wenn auch nur eine kurze, in der ich eine echte Chance gehabt hatte. Und vielleicht sogar einen Menschen in meinem Leben, der mich liebte …

Ich musste zur Seite springen, als ein Reisebus so nah am Bordstein vorbeifuhr, dass das Wasser hochspritzte.

»Pass doch auf!«, schrie ich, obwohl der Fahrer mich wohl kaum hörte. Aber irgendwie musste ich meinen Gefühlen Luft machen. Und gerade erschien es mir leichter, wütend zu sein, anstatt mich mit der Vorstellung anzufreunden, meine Kette für immer verloren zu haben. Ich war nicht sentimental und hing sonst auch nicht an materiellen Dingen. Schon als Kind hatte ich gelernt, dass es keinen Sinn hatte, sein Herz an Gegenstände zu hängen, von Menschen ganz zu schweigen. Nur den Anhänger, der einzige Gegenstand, der mit großer Wahrscheinlichkeit von meinen Eltern stammte, hatte ich stets wie meinen größten Schatz gehütet. Als ich jünger gewesen war, hatte ich mich oft gefragt, wozu er passte und mir dabei die verrücktesten Geschichten ausgemalt: von Schatztruhen über alte Türen bis hin zu von Spinnenweben verhangenen Dachböden. Mit den Jahren hatte ich jedoch akzeptiert, dass es wohl für immer ein Geheimnis bleiben würde. Trotzdem war der Schlüssel für mich zu einem Anker geworden. Zu etwas, das mich beruhigte, wenn die Welt um mich herum aus dem Gleichgewicht geriet.

Und jetzt war er weg. Einfach so. Weil so ein Mistkerl mich für ein leichtes Opfer gehalten hatte.

Du musst dich beruhigen und ich kann dir dabei helfen.

Ja klar, Arschloch.

Gott, wie dumm von mir. Man hätte meinen können, dass ich in den achtzehn Jahren meines Lebens genug Erfahrungen gemacht hatte, um eindeutig zu wissen, dass man Typen wie ihm nicht trauen konnte. Ganz besonders nicht, wenn sie auch noch hübsch waren. Unwillkürlich flackerte ein Bild von Mason in meinem Inneren auf. Während ich an noblen Stadtvillen vorbeilief, bis die Gebäude langsam einfacher wurden, kleiner und teilweise dreckig und heruntergekommen, überlegte ich, wann genau unsere Beziehung gekippt war. Als ich achtzehn geworden und Hals über Kopf mit ihm zusammen abgehauen war? Als er damit angefangen hatte, mich auf eine Weise anzusehen, die ganz und gar nicht zu jemandem passte, den ich stets nur als großen Bruder betrachtet hatte? Oder schon viel eher, als wir noch zusammen in Glasgow gewohnt hatten und er nachts heimlich bei mir geschlafen hatte, wenn mich wieder einmal die Panik überfiel?

Ich konnte es nicht sagen. Ich wusste nur, dass sich zwischen uns alles grundlegend verändert hatte und es vermutlich nie wieder so werden würde wie früher. Wenn er mich doch bloß nie geküsst hätte …

Inzwischen hatte ich die Gegend, in der unsere Wohnung lag, erreicht. Nur noch zwei Straßen und dann bis zu der mit Graffiti besprühten Eisenbahnbrücke, an die der massige Betonklotz angrenzte, den ich nun bereits seit einigen Monaten mein Zuhause nannte.

Ich bog um die Ecke und stutzte, als ich den auffälligen Wagen entdeckte, der direkt vor unserer Haustür stand. Es war ein auf Hochglanz polierter schwarzer Bentley.

Hoffentlich hat der sich nur verfahren und parkt hier nicht, dachte ich, denn mir fielen auf Anhieb mehrere Jugendliche aus dem Viertel ein, die sich garantiert liebend gerne mit einem spitzen Gegenstand im Lack verewigt hätten. Fuck the rich oder so.

Waren das alte Freunde von Mason? Aus Glasgow?

Ich lief näher heran und erkannte durch die Scheibe hindurch einen elegant gekleideten Mann im Anzug, der auf dem Fahrersitz saß. Nein, den hatte ich definitiv noch nie gesehen. Doch als ich auf die Haustür zusteuerte und meinen Schlüssel aus der Jackentasche fischte, hörte ich, wie hinter mir eine Wagentür geöffnet wurde.

»DarcyGreen?«

Ich blieb stehen und drehte mich herum. Es war der Mann aus dem Auto, der jetzt hektisch bemüht war, einen Regenschirm aufzuspannen und sich vor dem Wolkenbruch zu schützen. Woher kannte er meinen Namen?

»Was wollen Sie von mir?« Misstrauisch verschränkte ich die Arme vor der Brust und beobachtete, wie der Kerl um die Pfützen herumtänzelte, als würde es ihn umbringen, wenn auch nur ein einziger Tropfen auf das ach so teure Leder seiner Schuhe traf. Schließlich kam er vor mir zum Stehen und stieß ein Schnaufen aus, als hätte er einen Marathon hinter sich.

»HarryBirkby von Birkby & Fraser«, stellte er sich vor und reichte mir seine Hand, die ich jedoch nicht ergriff. Eine Sekunde lang irritierte ihn das, dann tat er so, als habe er nur etwas aus seiner Tasche ziehen wollen. »Ich bin Notar und habe den Auftrag, Ihnen eine Einladung zu überbringen.«

Bitte, was? Ich zog die Augenbrauen hoch und musterte ihn. Der Mann war einige Zentimeter kleiner als ich, hatte ein Doppelkinn und erinnerte mich in seinem schwarzen Anzug an einen rundlichen Pinguin mit Halbglatze. Auf den ersten Blick freundlich. Aber davon ließ ich mich nicht täuschen.

»Was für eine Einladung?«, fragte ich kühl und er zauberte einen länglichen goldschimmernden Umschlag hervor, auf dessen Rückseite ein farblich passendes Wachssigel geprägt war.

»Es handelt sich um eine Einladung in das Juwel von Kincaldy Rock.«

Der Mann schaute mich an, als müsste ich wissen, was das bedeutete, und tatsächlich erinnerte ich mich daran, diese Bezeichnung schon einmal irgendwo gehört zu haben. Aber gerade klickte nichts in meinem Kopf. Stattdessen musste ich daran denken, dass ich noch nie im Leben zu etwas eingeladen worden war.

»In … das … Juwel?«, plapperte ich seine Worte nach und er nickte.

»Es geht um das Erbe von CordeliaSeymour. Sie wissen schon – die Künstlerin.«

Cordelia … wie? Augenblick mal! Hatte er gerade Seymour gesagt? Ich musste träumen. Denn natürlich sagte mir der Name etwas. Und das nicht nur, weil er erst vor zwei Wochen auf jedem Titelblatt zu sehen gewesen war.

Multimillionärin tot – was wird nun aus ihrem Vermögen?

»Wie Sie vielleicht in den Medien mitbekommen haben, ist CordeliaSeymour kürzlich verstorben. Wir haben herausgefunden, dass Sie eine der möglichen Erben sind. Allerdings ist der Nachlass an einige Bedingungen geknüpft – unter anderem einem Aufenthalt auf Kincaldy Rock.«

»Sie verwechseln mich mit jemandem«, stellte ich klar, denn das ergab alles keinen Sinn. CordeliaSeymour? Hallo? Die Frau war eine der berühmtesten Künstlerinnen des 21. Jahrhunderts gewesen! Ich hatte ihre Bilder bereits mehrfach in Galerien bewundert, aber das waren auch alle Berührungspunkte zwischen uns. Denn wäre sie mir jemals begegnet, hätte ich mich zu hundert Prozent daran erinnert. Für mich war CordeliaSeymour die Taylor Swift der Kunstbranche – ein Vorbild, ein regelrechter Superstar – und das, was dieser Typ hier sagte, war völlig surreal.

»Mir hat garantiert niemand etwas hinterlassen.«

Birkby lächelte verbindlich. »Gemäß unserer Nachforschungen sind sie eine Nachfahrin von CordeliaSeymours bereits verstorbener Schwester und nach den Angaben im Testament wären Sie damit erbberechtigt. Allerdings war es nicht leicht, Sie zu finden, MissGreen, deshalb bleibt Ihnen auch nicht viel Zeit zu packen. Das Schiff wird den Hafen von Edinburgh bereits morgen verlassen. Die Informationen dazu finden Sie in dem Schreiben. Für den Erhalt müssen Sie sich ausweisen und mir die Entgegennahme schriftlich bestätigen.«

Auffordernd sah er mich an und ich war so verdattert, dass ich ihn tatsächlich einen kurzen Blick auf meinen Ausweis werfen ließ. Das stellte ihn zufrieden und bevor ich auch nur blinzeln konnte, streckte er mir den Brief und eine Empfangserklärung entgegen.

»Das ist ein Irrtum«, murmelte ich, während ich meinen Namen darunterkritzelte und ihm das Schriftstück zurückgab.

»Seien Sie unbesorgt«, erwiderte er. »Vor Ort wird Ihre Identität noch einmal überprüft werden, sodass garantiert ist, dass die Erbschaftsbestimmungen eingehalten werden. Haben Sie sonst noch Fragen?«

Ja, wo ist die versteckte Kamera?

»Nein.« Ich schüttelte den Kopf, darauf vorbereitet, dass Birkby gleich in schallendes Gelächter ausbrechen und mir beichten würde, dass das alles nur ein schlechter Scherz war. Doch der Mann verzog keine Miene. Er deutete lediglich eine Verbeugung an und trat einen Schritt zurück.

»Wir sehen uns dann am Hafen.«

KAPITEL 3

Mein Zimmer in der gemeinsamen Wohnung glich mehr einer Abstellkammer, in die gerade einmal ein Bett, eine Kommode und ein Spiegel passten. Da es unter dem Dach lag, konnte man nur in einem kleinen Teil davon aufrecht stehen. Doch wenn ich hier war, lag ich ohnehin nur auf der Matratze, den Blick nach oben zum Dachfenster gerichtet. Dabei schaute ich in den Sternenhimmel, lauschte dem Prasseln der Regentropfen oder betrachtete meine gemalten Bilder, die ich nun endlich hatte aufhängen können, ohne Angst zu haben, dass sie sie in einem Anfall von Wut im Kamin verbrannte.

Es waren Kohlezeichnungen, Bilder aus der Stadt, und das Aquarell einer Tänzerin, die ich vor einigen Wochen auf dem Weg zur Arbeit bewundert hatte.

»Ich bin zu Hause!«, rief ich in den Flur und lauschte. Keine Antwort. Gut. Mason hatte mir zwar gesagt, dass er bis spät abends bei seiner Bandprobe sein würde, aber sicher war sicher. Ich mochte keine Überraschungen. Deshalb wartete ich auch noch einige Sekunden, ehe ich mich entspannte, meine Tasche ablegte und mir den mysteriösen Umschlag genauer ansah.

Das Erbe von CordeliaSeymour? Das konnte doch nur ein Irrtum sein. Neugierig war ich allerdings trotzdem. Und so brach ich kurzerhand das Siegel, zog mehrere dicke Seiten aus dem Kuvert und begann zu lesen.

Genau wie Birkby gesagt hatte, handelte es sich um eine Einladung zu … Augenblick. Einem Event auf einer privaten Insel? Tatsächlich, da stand es. Das Testament sollte erst vor Ort verlesen werden, anschließend würden die möglichen Erben die Bedingungen erfahren, die es zu erfüllen galt, um am Ende ausgewählt zu werden. Dabei würden sie zeitweise von einem Kamerateam begleitet werden.

Stirnrunzelnd las ich die Zeilen noch einmal. Ja, das Medieninteresse war groß. Verständlich. Trotzdem klang das in meinen Ohren ein wenig nach Trash-TV. Und wahrscheinlich war es nicht mehr als das. Ein simpler Scherz. Wobei der Notar in seinem teuren Wagen schon echt gewirkt hatte.

Immer noch durcheinander und mit einem Berg an Fragen im Kopf steckte ich die Zettel wieder in den Umschlag, stopfte diesen in meine Tasche und stiefelte ins Bad, wo ich schnell duschte und anschließend in meine Unterwäsche, eine Leggings und einen übergroßen Pullover schlüpfte, der mir bis über den Po reichte. Barfuß tapste ich zurück über den Flur und holte das Geld, das ich in den letzten Wochen zusammengespart hatte und in einer kleinen Dose in meiner Kommode aufbewahrte. Es war zu wenig, auch mit dem, was ich heute Morgen noch von der Bank geholt hatte. Aber eine doppelte Monatsmiete und die Hälfte für die Reparatur des Gasherds ließen sich leider nicht so leicht zusätzlich auftreiben.

Wird schon gut gehen, sagte ich mir, als ich das Geld für Mason auf den Küchentisch legte und anschließend zurück auf mein Zimmer ging. Die Tür schloss ich nicht ganz, sondern lehnte sie nur an.

Als ich mich aufs Bett fallen ließ, fiel mein Blick auf meine Umhängetasche und ich dachte wieder an den Brief darin und die merkwürdige Begegnung mit Birkby. Kurz entschlossen zog ich die Tasche zu mir heran und holte mein Handy heraus. Der Bildschirm war gesprungen und manchmal machte der Touchscreen Probleme. Heute gelang es mir jedoch sofort, den Browser zu öffnen. Als Erstes suchte ich CordeliaSeymour und war nicht überrascht, als das Netz mir sofort unzählige Seiten und Schlagzeilen vorschlug: die neusten davon zu ihrem Tod, aber auch einige zu ihren Werken und ihrer bekanntesten Bilderreihe Facets of Age, von denen vier gestohlen und zwei sogar verbrannt worden waren. Ich musste direkt an die Videos denken, die davon ins Netz gestellt worden waren. Natürlich hatte ich sie gesehen. Verstehen konnte ich es allerdings immer noch nicht. Wer zur Hölle verbrannte denn Kunstwerke? Und vor allem … warum?

Rasch scrollte ich weiter und überflog Artikel zu Cordelias ausschweifendem Liebesleben und ihren öffentlichen Auftritten, die in den vergangenen Jahren immer seltener geworden waren. Der letzte lag bereits über ein Jahr zurück. Damals war sie zur Eröffnung einer neuen Ausstellung nach New York gereist. Ich schaute mir die Fotos genauer an, die Cordelia in einem schwarzen Kleid, mit langen roten Handschuhen und einer mehrteiligen, auffälligen Kette um den Hals zeigten. Das weiße Haar trug sie voluminös gestylt, ein kühler, beinahe schon herablassender Zug lag auf ihren Lippen. Ich klickte mich auch durch die anderen Bilder und mir fiel auf, dass sie auf keinem einzigen lächelte. Das und die Tatsache, dass sie bei ihren Auftritten fast immer ausschließlich schwarz, weiß und rot kombiniert hatte, war wohl auch der Grund, warum die Presse ihr irgendwann den Spitznamen Cruella gegeben hatte.

CordeliaSeymour war eine Ikone gewesen, eine Frau, die durch ihre Kunst schon in jungen Jahren unabhängig gewesen war und, soweit ich wusste, nie geheiratet hatte. Dafür hatte es ihr Leben lang Gerüchte über ständig wechselnde Liebhaber gegeben: Sänger, Schauspieler, Politiker – angeblich sogar ein amerikanischer Präsident. Die längste Beziehung hatte sie laut Google mit ihrem Chauffeur geführt, der aber ebenfalls bereits verstorben war.

Wie es schien, hatte sie sich schon immer wenig um Konventionen geschert, weder in ihren jungen Jahren noch im Alter, und sich von niemandem etwas vorschreiben lassen. Die Medien hatten sie oft als eiskalt beschrieben und mehr als einmal hatte sie ein Interview einfach abgebrochen oder gegenüber einem der Reporter eine rasiermesserscharfe Zunge bewiesen.

»Wer nichts Kluges von sich zu geben vermag, sollte einen Bogen um mich machen«, hatte sie einmal gesagt und dafür viele negative Schlagzeilen geerntet. Ich allerdings bewunderte sie für ihr Selbstbewusstsein und das, was sie sich erarbeitet hatte: Cordelia war eine der vermögendsten Frauen Europas gewesen und hatte offenbar mehrere Anwesen in London, Paris und Lissabon besessen. Außerdem diverse Jachten, ach und ja – eine eigene Insel in der Nordsee, gar nicht so weit von Edinburgh entfernt. Darauf befand sich sogar ein Schloss. Außerdem gab es Gerüchte, dass sich auf genau dieser Insel neben diversen privaten Kunstwerken auch eines befinden sollte, über das die Künstlerin bei ihrem letzten Auftritt gesprochen hatte. Dieses war jedoch nie er Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Angeblich sollte es sich dabei um den Abschluss der Facets of Age-Reihe handeln und einen Hinweis darauf geben, wer die wahre Liebe ihres Lebens gewesen war. Obwohl niemand es gesehen hatte, wurde der Wert des Gemäldes bereits auf 150 Millionen Pfund geschätzt.

Als ich Kincaldy Rock in die Suchleiste eingab und auf Bilder klickte, fand ich sofort einige leicht verschwommene Luftaufnahmen von einem märchenhaft anmutenden Schloss inmitten einer von Bäumen bewachsenen Insel. Auf einer Seite erstreckte sich ein in kunstvollen Mustern angelegter Garten samt Brücke, die zu einer angrenzenden kleineren Insel führte. Darauf war ebenfalls ein Gebäude errichtet worden, ich erkannte mehrere Türmchen, die in den Himmel ragten. Auf der anderen Seite des Geländes, hinter dem deutlich größeren Schloss, wurden die Klippen höher und die Landschaft wilder. Außerdem gab es ein aus Hecken geformtes Labyrinth.

Ich klickte mich zurück zu den Suchergebnissen, um mehr Informationen über das Anwesen zu erhalten und fand einen Artikel, der mich neugierig machte. Er handelte von einer jahrhundertealten Fehde zwischen zwei Familien, die bis heute andauerte, in der das Juwel, wie CordeliaSeymour das Schloss wohl selbst genannt hatte, eine entscheidende Rolle spielte. Bevor ich jedoch weiterlesen konnte, hörte ich den Schlüssel in der Haustür und hielt inne. Blitzschnell schaltete ich das Licht aus und versteckte das Handy unter dem Kissen. Schon erklangen Schritte im Flur – ich erkannte Mason daran, wie er sich bewegte.

War es schon so spät? Tatsächlich. Durch das Dachfenster fiel Mondschein auf mein Bett.

Still verfolgte ich, wie Mason seine Jacke auszog und an die Garderobe hängte, dann brachte er seine Gitarre in sein Zimmer und schlurfte in die Küche. Atemlos lauschte ich jedem noch so kleinen Geräusch. Hatte er das Geld bereits entdeckt? Zählte er es gerade? Und was ging ihm durch den Kopf?

Ein Rascheln erklang, dann wurde der Wasserhahn aufgedreht. Mason bewegte sich durch die Küche. Ein Glas wurde abgestellt, Schritte näherten sich meinem Zimmer. Shit, wollte er etwa jetzt noch mit mir reden? Hoffentlich nicht. Denn so oft ich auch schon darüber nachgedacht hatte, mir war nichts eingefallen, was ich ihm anbieten konnte, damit er sich noch etwas geduldete.

Direkt im Türrahmen blieb Mason stehen. Obwohl er kein Licht im Flur angemacht hatte, erkannte ich die Umrisse seiner Gestalt.

»Schläfst du schon, Darcy?«, fragte er und ich kniff die Augen zusammen. Innerlich begann ich zu zählen und wartete ab. Nichts geschah. Mason rührte sich nicht. Er stand nur da und das Wissen, dass er mich durch den Türspalt hindurch beobachtete, gab mir das Gefühl, in einem Ameisenhaufen zu liegen.

»Okay, wie du meinst«, hörte ich ihn nach einer halben Ewigkeit sagen. Gleich darauf wurde die Tür zugezogen und fiel mit einem leisen Klacken ins Schloss.

Nein! Sofort wollte ich aufspringen und sie wieder aufreißen. Aber das konnte ich nicht, ohne mich selbst zu verraten. Panik machte sich in mir breit, dicht gefolgt von Schweißausbrüchen. Mein Herz begann zu rasen.

Hatte Mason nicht nachgedacht? Er wusste doch, dass er meine Zimmertür niemals schließen durfte. Dafür war der Raum zu klein, zu beengend und es gab keine Möglichkeit, auf einem anderen Weg nach draußen zu gelangen.

»Wenn du ruhig bist und über dein Verhalten nachdenkst, lasse ich dich in einer Stunde wieder raus.«

»Ich bin schon wieder ruhig, ich schwöre es.«

»Wagst du noch immer, mich anzulügen? Dafür wirst du die ganze Nacht hierbleiben.«

»Aber ich …«

»Wenn du weiter diskutierst, vergesse ich dich vielleicht auch einfach hier unten.«

Nein, nein, nein! Ich presste mir die Hände auf die Schläfen und zwang mich, liegen zu bleiben.

Zähl etwas auf. Irgendetwas. Die 32 Council Areas oder … Katzenrassen.

Katzenrassen? Ich kannte maximal drei, mit etwas Glück vielleicht vier. British Shorthair, Maine Coon und dann diese Katzen ohne Fell, die … Ach, verdammt!

Schon hatte ich die Decke von meinen Füßen gestrampelt, stürzte auf die Wand zu und riss die Tür auf. Einen kurzen Augenblick lang fühlte es sich an, als wäre ich zu lange unter Wasser gewesen und würde nun die Oberfläche durchbrechen. Ich atmete tief ein, doch die Erleichterung hielt nicht an. Genauer gesagt, bis zu der Sekunde, als ich Mason entdeckte, der immer noch im Türrahmen lehnte.

»Für wie blöd hältst du mich?«, fragte er kühl. »Ich kenne dich besser als jeder andere. Glaubst du wirklich, ich merke nicht, wenn du mir etwas vormachst?«

Mit der Fußspitze tippte Mason gegen die Tür und da wurde es mir klar: Er hatte sie mit voller Absicht zugezogen. Eben, weil er genau wusste, was geschlossene Räume mit mir machten.

»Spinnst du?«, fuhr ich ihn an. Immer noch fühlten sich meine Knie viel zu weich an. Doch die plötzlich auflodernde Wut hielt mich aufrecht.

»Du weißt genau, was passiert, wenn ich eingesperrt werde!«

»Komm wieder runter«, hielt Mason dagegen. »Das waren nur ein paar Sekunden und ich habe ja nicht abgeschlossen.«

»Und wenn schon! Seit wann verhältst du dich wie ein Arsch?«

Oh, verdammt, ich wusste, seit wann.

Mason schien sich ebenfalls zu erinnern – an den Moment, in dem seine Lippen meine gestreift hatten. Und an die unangenehme Stille zwischen uns, die sich nun wiederholte.

Schließlich ließ Mason die Schultern kreisen und zog etwas aus seiner Hosentasche. Es knisterte leise und auch ohne hinzusehen, wusste ich, dass es die Geldscheine waren.

»Das ist nicht das, was wir vereinbart hatten.«

»Ich weiß.« Meine Stimme klang schnippisch, so schnell würde ich ihm die Nummer mit der Tür nicht verzeihen.

Mason seufzte gedehnt.

»Und … hast du dir etwas überlegt?«

»Was?«

»Etwas, was du mir alternativ anbieten willst.«

Ich biss mir auf die Unterlippe, bis mir auffiel, dass er das im schwachen Schein des Mondlichts womöglich sehen konnte. Natürlich hatte ich darüber nachgedacht, tage- und nächtelang. Ich hatte Bewerbungen für einen zweiten Job geschrieben, jedoch ohne Rückmeldung, und eine Liste erstellt, was ich Mason noch an Arbeit abnehmen konnte. Allerdings war sie nicht sehr lang, da ich bereits das meiste im Haushalt machte. Und tief in mir drin wusste ich ohnehin, dass es ihm nicht darum ging.

Als hätte er meine Gedanken gelesen, machte Mason einen Schritt vor und legte mir eine Hand auf die Taille.

»Darcy«, murmelte er und seine Finger brannten sich durch den Stoff meines Pullovers. Automatisch wollte ich nach meiner Kette greifen, nur um abermals festzustellen, dass sie nicht mehr da war.

»Hör zu, du bist mir wichtig – du weißt, wie sehr«, redete Mason weiter. »Wir gehören zusammen, das war schon immer so.«

Seine zweite Hand glitt in meine Haare und streichelte über meinen Nacken. Es fühlte sich so falsch an. Aber in diesem Moment wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ihm noch einmal erklären, dass er wie ein Bruder für mich war? Nein, das letzte Mal war ziemlich nach hinten losgegangen. Nur … was dann?

»Mase«, flüsterte ich, ohne richtig zu wissen, was ich sagen wollte. Ich hörte ihn ausatmen, dann beugte er sich vor und im nächsten Augenblick spürte ich seinen Körper an meinem. Seine muskulöse Brust, seine starken Arme, mit denen er mich jederzeit hätte festhalten können und … seine Erregung.

Oh, bitte nicht.

»Weißt du, dass es mich verrückt macht, wenn du meinen Namen sagst?«, raunte er und ich legte ihm beide Hände an die Seiten und versuchte, ihn von mir wegzuschieben – vergeblich.

»Wir haben doch schon darüber gesprochen«, sagte ich, nun wieder etwas schärfer. »Du und ich, wir sind …«

»Beide gebrochen«, fiel Mason mir ins Wort. »Aber zusammen ergeben wir eins. Das hast du früher selbst gesagt.«

Ja, aber nicht in diesem Zusammenhang. Und es war lange her. Damals, mit vierzehn, war Mason der einzige Mensch gewesen, dem ich vertraut hatte. Diese Zeit war vorbei.

»Ich kann dir nicht mehr Geld geben«, lenkte ich das Thema zurück zum eigentlichen Problem. »Das ist alles, was ich aktuell habe. Aber vielleicht kann ich nächsten Monat noch etwas zurücklegen und es dir schon eher geben.«

»Das hast du letzten Monat auch gesagt.«

»Ich weiß, ich …«

»Darcy.« Wieder strichen Masons Finger an meinem Hals entlang und ich erstarrte. »Ich tue das alles gerne für dich, okay? Aber es wäre schön, wenn dafür auch nur ein bisschen was von dir zurückkommen würde. Wenigstens ein kleines bisschen Dankbarkeit.«

Ich presste die Lippen zusammen. Mein Herz schlug viel zu schnell, seine Nähe machte mich auf unangenehme Art und Weise schwindelig.

»Und was willst du jetzt machen?«, fragte ich dennoch trotzig. »Mich vor die Tür setzen? Zurück nach Glasgow gehen?«

Damit hatte er tatsächlich gedroht, nachdem ich ihn zurückgewiesen hatte. Aber ich wusste nicht, ob es ihm ernst gewesen war oder ob nur sein verletzter Stolz aus ihm gesprochen hatte.

»Natürlich will ich das nicht«, antwortete Mason. »Trotzdem ist es nicht okay, dass ich mein komplettes Leben hinter mir gelassen habe, um dir das hier zu ermöglichen, und von deiner Seite rein gar nichts kommt.«

»Aber ich habe nichts, was ich dir noch geben könnte.«

Wieder herrschte Stille. Ich hörte nur seinen Atem. Dann ließ Mason seine Finger an meiner Wange entlang bis zu meinen Lippen wandern und öffnete sie mit dem Daumen.

»Doch, hast du«, sagte er ganz leise. Gänsehaut breitete sich auf meinen Körper aus und ließ mich zittern, während Mason nun noch näher kam und seinen Finger zu meinem Mundwinkel wandern ließ.

»Küss mich«, raunte er mir zu, während er den Kopf neigte, sodass uns nur noch wenige Zentimeter trennten.

»Mase, ich kann das nicht, ich …«

Erneut legte sich sein Finger auf meine Lippen, nun jedoch, um mir zu bedeuten, dass ich nicht weitersprechen sollte.

»Ich verstehe, dass du aufgrund der Vergangenheit Probleme hast, dich zu öffnen und Nähe zuzulassen. Wirklich. Aber findest du nicht, dass wir lange genug gewartet haben? Dass wir bereit für den nächsten Schritt sind?« Mason löste seine zweite Hand, die zuvor auf meiner Taille geruht hatte, und ließ sie zum Bund meines Pullovers gleiten. Ganz langsam wanderten seine Finger darunter und als seine Haut auf meine traf, erschauerte ich. Doch er verstand es völlig falsch. »Siehst du«, hauchte er in meine Haare. »Eigentlich willst du es auch. Du hast nur Angst. Aber ich kann dir mit dieser Angst helfen. Trau dich einfach, Darcy. Es wird dir gefallen, ich verspreche es.«

Die letzten Worte strichen über meinen Hals und ich spürte meinen Herzschlag bis in die Kehle, als seine Lippen hauchzart über meinen Wangenknochen streichelten und seine Hand sich über meinen Bauch hinweg weiter nach oben tastete.

Du verstehst das alles völlig falsch, wollte ich sagen. Doch ich bekam kein Wort raus, nur ein unterdrücktes Keuchen, das Mason anscheinend als Bestätigung deutete, seine Lippen auf meine zu drücken. Ein leises Stöhnen entwich ihm, als er seine Zunge in meinen Mund schob und sich an mich drückte.

Eine Sekunde lang war ich wie betäubt, in meinem Kopf nur Leere. Dann überschlugen sich meine Gedanken. Und einer davon wurde immer lauter.

»Mase, ich will das nicht!« Energisch schob ich ihn von mir weg und zuerst glaubte ich, er würde nicht reagieren und es einfach ignorieren. Doch dann machte er einen Schritt zurück und stieß ein Schnauben aus. »Was ist dein Problem?«

»Es gibt kein Problem, ich bin einfach nicht bereit dazu.«

»Also hast du mich die ganze Zeit über angelogen?« Nun klang seine Stimme kalt, der anfängliche Frust wich einem wütenden Unterton.

»Was? Nein, ich habe …«

»Du hast mir immer gesagt, dass du nicht ohne mich sein willst. Dass ich dich ja nicht allein lassen soll. Ist dir überhaupt klar, was ich alles geopfert habe, als ich mit dir hergekommen bin?« Mason breitete die Arme aus. »Und du hältst das alles für selbstverständlich.«

»Das ist nicht wahr.«

»Natürlich ist es das. Seit wir nach Edinburgh gekommen sind, spielst du mit mir.«

Wie bitte? Ich schnappte nach Luft, aber Mason war noch nicht fertig.

»Jetzt sieh mich nicht so vorwurfsvoll an. Du weißt, dass ich recht habe.« Mason vergrub die Hände in den Haaren und schüttelte leicht den Kopf. »Darcy.« Er atmete tief ein. »Du bist es gewesen, die immer von unserer gemeinsamen Freiheit geträumt hat. Von unserer Zukunft. Und jetzt? Was ist mit dieser Zukunft? Wie lange willst du mich noch hinhalten?«

Augenblick, was? Ja, wir hatten darüber gesprochen, viele Male. Wir hatten uns ausgemalt, was für ein Leben auf uns wartete, sobald ich endlich auch volljährig war und wir gemeinsam verschwinden und alles hinter uns lassen konnten. Dabei hatte es Hunderte Varianten gegeben, realistische wie unrealistische. Aber in keiner einzigen davon waren Mason und ich mehr als Freunde gewesen.

»Bitte, was?«, platzte es deshalb aus mir heraus. »Du redest, als ob du Anspruch auf irgendetwas hättest.«

Masons Gesicht verhärtete sich noch weiter. »Ich finde auch, dass ich das habe. Ich warte schon ziemlich lange auf dich.«

»Nein, du bildest dir etwas ein!« Nun wurde ich lauter. »Ich habe dir nie etwas dergleichen in Aussicht gestellt und wir sind auch nicht zusammen. Ich empfinde nichts für dich, Mason – nicht so!«

Er lachte auf und es klang verbittert. »Ach ja? Und was ist mit den unzähligen Malen, bei denen du mich angebettelt hast, nachts bei dir zu bleiben? Als ich deine Hand gehalten habe, bis du eingeschlafen warst? Willst du mir sagen, dass das nichts bedeutet hat?«

»Dafür bin ich dir unendlich dankbar, aber auch damals habe ich in dir nie mehr gesehen als einen großen Bruder.«

»Du hast mir so oft gesagt, dass du mich nicht verlieren willst …«

»Und das war die Wahrheit!« Zumindest bis jetzt.

Mason stieß die Luft aus und lehnte sich neben dem Türrahmen an die Wand. »Ich habe da keine Lust mehr drauf«, verkündete er. »Ich lasse mich von dir nicht länger verarschen. Du denkst, dass du einfach mit mir umspringen kannst, wie es dir gefällt – dass es mir reicht, so wie es jetzt ist, und dass ich weiterhin alles für dich tue. Aber damit ist jetzt Schluss. Denn im Endeffekt bist du es, die mich braucht.«

Mir klappte der Mund auf. Ich konnte nicht glauben, dass er das gesagt hatte. Dass das alles hier gerade wirklich passierte.

»Ohne mich hättest du ja nicht einmal eine Wohnung in dieser Stadt«, fuhr Mason fort. »Geschweige denn jemanden, der mit deinen ganzen Ticks klarkommt. Erklär doch mal jemand anderem, dass immer irgendwo Licht an sein muss und keine Türen geschlossen werden dürfen. Du bist psychisch durch, Darcy. Sieh das doch ein. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der dich wirklich versteht.«

Mir fehlten die Worte, das alles kam mir vor wie ein schlechter Film.

»So siehst du mich?«, fragte ich, nachdem ich ihn einige Sekunden lang fassungslos angestarrt hatte. Wieder kochte die Wut in mir hoch, dieses Mal noch heißer als zuvor. Was zur Hölle war aus dem Jungen geworden, dem ich einst mein Leben anvertraut hätte? Hatte er sie noch alle? »Ich würde ohne Probleme ohne dich klarkommen!«

»Tatsächlich, ja? Na dann …« Mason deutete auf die Wohnungstür. »… musst du ja nicht länger bei mir bleiben.«

»Ist das dein Ernst?«

»Mein absoluter Ernst.«

Wir starrten uns an, das Adrenalin rauschte durch meine Adern und etwas in mir schrie mich an, dass ich mir das nicht gefallen lassen musste.

»Okay!« Ich drehte mich um, ging zurück in mein Zimmer, stopfte ein paar Sachen in meine Tasche und warf sie mir über die Schulter. Es war Wahnsinn, ein Teil von mir wusste das. Aber gerade hatte ich weder Angst noch Zweifel. Nur Wut und das Gefühl, von Masons purer Präsenz in die Enge gedrängt zu werden. Ich musste hier raus. Jetzt sofort. Sicher fühlen würde ich mich in dieser Wohnung nach heute ohnehin nicht mehr.

»Du machst dich lächerlich«, meinte Mason, als ich durch den Flur marschierte, meine Jacke vom Haken riss und die Tür öffnete. »Spätestens morgen bist du wieder hier.«

Garantiert nicht. Ich würde eine andere Lösung finden – im Überleben war ich schließlich eine wahre Meisterin. Mit diesem Gedanken betrat ich den Flur und stürmte auf die Treppe zu. Doch bevor die Tür sich schließen konnte, hielt Mason sie auf.

»Ich erwarte eine Entschuldigung, wenn du zurückkommst«, rief er mir nach. Aber da war ich die Stufen längst hinuntergesprungen und ließ die Haustür mit einem lauten Knall hinter mir ins Schloss fallen.

KAPITEL 4

Der Wind pfiff mir kalt um die Ohren und wehte mir die Kapuze vom Kopf. Ich zog den Reißverschluss meines Mantels noch höher und stapfte los. Einfach in Bewegung bleiben. Niemanden ansehen. Keine Aufmerksamkeit erregen. Scheiße, was hatte ich mir dabei gedacht, mitten in der Nacht abzuhauen?

Nichts, rein gar nichts. Und dennoch hatte ich es keine Sekunde länger ausgehalten, bei Mason zu bleiben. Er hatte eine Grenze überschritten – mehr als das – und ich hätte es mir nie verziehen, wenn ich eingeknickt wäre.

Ich erwarte eine Entschuldigung.

Kaum zu glauben, dass er das wirklich gesagt hatte. Dabei hatte er exakt wie sie geklungen. An ihren schlimmsten Tagen.

»Wenn du willst, dass ich dich wieder rauslasse, wirst du über dein Verhalten nachdenken und dich angemessen entschuldigen. Und dann werden wir sehen, ob mir das reicht.«

Wie von selbst ballten sich meine Hände zu Fäusten.

Lieber würde ich auf der Straße verrotten, als mich noch ein einziges Mal so behandeln zu lassen.

Das sagte ich mir immer und immer wieder, während ich weiter einen Fuß vor den anderen setzte, einen aufdringlichen Typ abwimmelte, der mit seinem Auto in Schrittgeschwindigkeit neben mir herfuhr, und mich schließlich durch einige enge Gassen schlug, weil der Kerl nicht aufgab. Irgendwann erreichte ich eine Hauptstraße, die gut beleuchtet war. In einem unbemerkten Moment kletterte ich über das Tor des Friedhofs, der bereits geschlossen war. Im Laufschritt eilte ich an den Gräbern vorbei, anschließend ging es ein Stück am Fluss entlang und durch ein Neubaugebiet, das so gar nicht zu dem historischen Charme des Stadtkerns passte.

Bleib in Bewegung, sagte ich mir immer wieder, auch wenn ich kein Ziel hatte. Aber ich war mir sicher, dass ich zusammenbrechen würde, wenn ich jetzt stehen blieb.

Meine Füße spürte ich bereits nicht mehr, als ich in der Ferne leise das Meer rauschen hörte.

Zum ersten Mal seit Mason nach Hause gekommen war, dachte ich wieder an Birkby, an die mysteriöse Einladung und das Erbe. Allein CordeliaSeymours Werke waren mehrere Hundert Millionen Pfund wert. Und dann noch die Immobilien. Und die Insel! Selbst mit einem winzigen Bruchteil dieses Vermögens wäre es mir möglich, eine kleine Wohnung am Stadtrand zu mieten und vielleicht sogar Kunstgeschichte zu studieren, wie ich es mir immer schon gewünscht hatte.

Träumerin, schalt ich mich selbst. Diese Einladung konnte niemals echt sein. Ich war garantiert nicht die Erbin eines Millionenvermögens. Das war Schwachsinn!

Trotzdem fischte ich im Laufen den Umschlag aus meiner Tasche und las die Zeilen samt den Angaben zum Treffpunkt noch einmal. Morgen um acht Uhr in der Früh sollte ein Schiff ablegen und mich nach Kincaldy Rock bringen.

Was hast du zu verlieren?, flüsterte mir meine innere Stimme zu. Aktuell hatte ich nur eine Teilzeitstelle, meine nächste Tour war am Mittwoch. Also genug Zeit, um herauszufinden, was es damit auf sich hatte. Und vielleicht, ganz vielleicht, war es ja doch eine Chance.

Zu Mason wollte ich auf keinen Fall zurück. Und viel schlimmer als jetzt konnte es ohnehin nicht mehr werden. Ich hatte keinen Penny bei mir, mein Konto war leer und in der Eile hatte ich vorhin nur nach dem Erstbesten gegriffen, was ich hatte finden können: frische Unterwäsche, meine Lieblingsjeans, zwei Paar Socken und einen Pullover, der auf dem Boden gelegen und den ich bereits einmal getragen hatte. Nicht einmal eine Zahnbürste hatte ich bei mir.

Großartig. Mit zusammengebissenen Zähnen stapfte ich weiter. Jetzt gerade wollte ich noch nicht darüber nachdenken, was mein Entschluss, Mason zu verlassen und überstürzt aufzubrechen, für mich bedeutete. Damit konnte ich mich morgen immer noch beschäftigen. Heute war schon zu viel passiert.

Je näher ich dem Hafen kam, desto stärker wurde der Fischgeruch in der Luft und auch der Wind nahm immer weiter zu. Eigentlich hatte ich vorgehabt, mir die Schiffe genauer anzusehen und zu schauen, ob es tatsächlich eines mit dem Namen Phoenix Rising gab, so wie es in der Einladung stand.

Doch als ich mich dem Wasser näherte, fing es plötzlich an zu regnen und ich beeilte mich, Schutz bei den Lagerhallen zu suchen. Dabei stellte ich fest, dass eine der Türen nicht richtig verschlossen war. Ohne lange zu überlegen, nutzte ich die Gelegenheit und flüchtete ins Innere. Drinnen stank es zwar unheimlich nach Fisch und ich brauchte einen Moment, bis ich meinen Würgereiz überwand und wieder durch die Nase atmen konnte. Auch war es ein wenig unheimlich hier drin, aber wenigstens trocken und windgeschützt. Direkt neben dem Eingang kauerte ich mich zusammen und legte meine Stirn auf den Knien ab.

Alles wird wieder gut, sagte ich mir und wusste doch gleichzeitig, dass das nichts als naives Wunschdenken war.

![The Jewel Secrets [Band 1, ungekürzt] - Jana Hoch - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d70163c6056c59e92179da9cdb6e0c5a/w200_u90.jpg)