4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

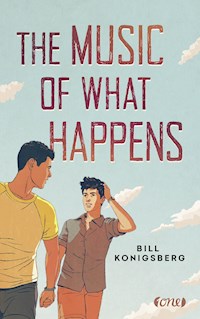

- Herausgeber: ONE

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Eine berührende LGBTQIA+ Geschichte von Own-Voice-Autor Bill Konigsberg über zwei sehr unterschiedliche Jungs, die sich bei der Arbeit in einem Food-Truck näherkommen

Max und Jordan haben nicht viel miteinander zu tun. Während Max Sport und Videospiele liebt und gern mit seinen Jungs abhängt, ist Jordan eher introvertiert, schreibt Gedichte und trifft sich mit seinen beiden besten Freundinnen in der Mall. Erst, als sie gemeinsam im alten Food-Truck von Jordans Vater arbeiten, lernen sie sich besser kennen. Und ganz langsam merken die beiden, dass zwischen ihnen vielleicht mehr ist als bloß Freundschaft ...

Manmachmal braucht man nur einen einzigen Menschen, um zu sich selbst zu finden

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 462

Veröffentlichungsjahr: 2020

Sammlungen

Ähnliche

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Anschreiben

Widmung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Jordans Gedichte – englische Fassung

Danksagung

TRIGGERWARNUNG

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Titel der amerikanischen Originalausgabe:

»The Music of What Happens«

Für die Originalausgabe:

Copyright ® 2019 by Bill Konigsberg. All rights reserved.

Published by arrangement with SCHOLASTIC INC., 557 Broadway, New York, NY 10012 USA

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright ® 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln

e-Book-Produktion: 3w+p GmbH, Rimpar

Dieses Buch enthält das Gedicht »Song« (dt. »Lied«) von Seamus Heaney:

»Song« from OPENED GROUND: POEMS 1966 - 1996 by Seamus Heaney. Copyright © 1998 by Seamus Heaney. Reprinted by permission of Faber and Faber Ltd.

Lied

Aus: Seamus Heaney, Die Amsel von Glanmore. Gedichte 1965 - 2006

Aus dem Englischen von Rainer G. Schmidt

Rechte der Übersetzung © 2011 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München

ISBN 978-3-7325-9814-4

www.luebbe.de

www.lesejury.de

Liebe Leser:innen,

dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Dazu findet ihr eine Triggerwarnung auf S. 446.

ACHTUNG: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.

Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.

Euer Team vom ONE-Verlag

Für Chuck, meine Liebe und mein Leben, der so viel dafür opfert, dass ich diese Bücher schreiben kann und trotzdem ab und zu eine Mahlzeit zu mir nehme.

1

Max

Da ist diese Sache, die mir mein Vater beigebracht hat, als ich noch klein war. Eines Tages, da war ich acht, hat er mich im Wohnzimmer an den Füßen gepackt und mich wie in einem Karussell im Kreis herumgeschleudert. Mann, ich habe es so geliebt, frei durch die Luft zu fliegen und die Zentrifugalkraft zu spüren. Ich war sicher, dass ich einfach davonfliegen könnte, wenn mein Vater mich losließe. Aber dieses eine Mal ging er ein bisschen zu wild zur Sache, nehme ich an, und mein Kopf knallte gegen den Schrank, in dem wir die Brettspiele aufbewahrten.

Die Welt drehte sich plötzlich, ein stechender Schmerz schoss mir durch den Schädel, und ich war total geschockt. Was wahrscheinlich der Grund dafür war, warum ich nicht gleich anfing zu heulen. Aber dann natürlich doch.

»So etwas macht dich bloß stärker. Du bist ein Kämpfer«, sagte er zu mir, als die Tränen mir die Wangen runterliefen. »Schmerz vergeht.«

Ich saß heulend auf dem Boden und rieb mir die Stelle an der Stirn über meinem rechten Auge, die sich schon bald in einen blauen Fleck von der Größe des Staates Texas verwandeln sollte.

Jammernd wartete ich auf meine Mutter, damit sie den Schmerz wegpustete. Ich vermute, sie war unterwegs, um Lebensmittel einzukaufen, denn sie kam nicht. Eine gefühlte Ewigkeit lang nicht. Dad stellte in der Zwischenzeit den Fernseher an und ignorierte mich einfach.

Er war kein perfekter Vater, solange er bei uns gelebt hat, aber bei dieser einen Sache sollte er Recht behalten: Meine Tränen trockneten, und meine Kopfschmerzen ließen irgendwann nach. Ich setzte mich neben ihn, sah das Ende des Cardinals-Spiels, und als er einen Witz über die Frau von Kurt Warner machte, die seiner Meinung nach wie ein Junge aussah, lachte ich sogar ein bisschen. Ich kam mit einem blauen Auge davon und stellte fest, dass ich stärker war, als ich dachte.

Ich war ein verdammter Kämpfer.

An diese Lektion muss ich nun – neun Jahre später – denken, während ich mit meiner Mom auf dem Gilbert Farmers' Market stehe und versuche, nicht durchzudrehen. Was zum Teufel war da letzte Nacht los? Ich denke an die beschissene Szene, die über mich hereinbrach, als ich mich um sechs Uhr morgens ins Haus schlich und meine Mom mit vor der Brust verschränkten Armen und wütend hochgezogenen Augenbrauen dastehen sah.

Als ich jetzt meinen Blick über den Markt schweifen lasse, wird mir klar, dass ich die Wahl habe: Entweder ich drehe durch und schiebe Panik – oder ich reiße mich zusammen und kämpfe. Ich zwinge mich zu einem Lächeln und wähle Letzteres.

Und als die Begeisterung meiner Mutter für Fleisch von Weidetieren sie dazu verleitet, zu dem Mann am Marktstand gruselige Dinge zu sagen, die sie wahrscheinlich gar nicht so meint, beschließe ich, dass es für diesen Kämpfer höchste Zeit ist, seine eigenen Wege zu gehen.

»Ich kann es kaum abwarten, ihr Fleisch in meinem Eintopf zu probieren«, sagt sie, was abartig klingt, weil es aus Moms Mund kommt.

»Ähm, ich sehe mich mal bei den Food-Trucks um.« Ich wende mich zum Gehen.

Mom wirft mir einen Blick zu und sagt: »Pass auf dich auf, Maximo. Kein Ärger mehr, verstanden?«

Kreuzkümmel. Teer. Das Zirpen der Zikaden und mein Herzschlag. Nein. Und nochmals nein.

Schnell nicke ich, schlucke und mache, dass ich davonkomme. Die Leute vom Gilbert Farmers' Market müssen wirklich nichts über meine privaten Angelegenheiten wissen.

Ich mag es, am Samstagmorgen hierherzukommen. Ich weiß, das ist schräg, und meinen Amigos, Betts und Zay-Rod, würde ich das auch nie erzählen. Aber ich fahre total auf die freundlichen Leute ab, auf die niedlichen Hunde, die hier Gassi geführt werden, und die Kostproben an den Ständen.

Bio-Zuckerwatte zum Beispiel. Okay, echt jetzt? Die lass ich aus – weil, Zucker bleibt Zucker, ob Bio oder nicht. Ich mag die Jungs mit den scharfen Saucen, das sind meine Leute. Man bekommt dort Chips, mit denen man die Saucen probieren kann. Ein doppelter Gewinn. Ich bin ein heimlicher Feinschmecker. Die Amigos wissen das nicht, aber zu Hause koche ich manchmal das Abendessen. Mom ist die Königin der Tamale, während ich es liebe, asiatisch, italienisch und französisch zu kochen. Es macht Spaß, in der Küche zu experimentieren. Man gebe mir etwas Knoblauch, Soja und gute Gewürze – und die Magie beginnt.

Ich probiere hier und da und steuere auf die Food-Trucks zu, denn alles schmeckt besser, wenn es aus so einem Imbisswagen kommt. Ich habe alle ausprobiert: Es gibt einen mit Popcorn, mit Waffeln – mein Favorit –, einen Burrito–Truck und einen, in dem Ceviche gemacht wird.

Und dann entdecke ich den neuen Wagen am Ende der Reihe. Äußerlich ist er schmuddelig, vergilbt weiß, und am oberen Rand des Trucks steht in blutroten, amateurhaft wirkenden Comic-Sans-Lettern Coq au Vinny geschrieben. Daneben ist ein finster dreinschauendes Comic-Hähnchen aufgemalt, mit hochgezogenen Augenbrauen und verschränkten Armen, als wolle es jemandem den Kopf abhacken. Über dem Hähnchen schwebt kopfüber eine Fritteuse, die ein kleiner, plumper Super-Mario-Typ in der Hand hält, wie um damit den wütenden Vogel einzufangen.

Ich gehe näher ran, um zu sehen, was heute auf der Karte steht. In dem Moment sehe ich den schlaksigen Jungen im Inneren des Trucks, der in meinem AP-Language-and-Composition-Kurs hinter mir sitzt. Er macht ein Gesicht, als wäre er überall auf der Welt lieber als hier. Meine Brust zieht sich zusammen.

Der Junge ist einfach – bemerkenswert? Das ist ein komisches Wort, aber ich weiß nicht, wie ich ihn sonst beschreiben sollte. Er ist spindeldürr, schweigsam, hat eine markante Nase und einen spitzen Mund mit schmalen Lippen, und er scheint nur aus Knochen und Sehnen zu bestehen. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich ihn anstarre. Dann denke ich, dass er eigentlich aus nichts als klaren Linien besteht. Als er vor ein paar Wochen ein Referat über das Thema »Daran glaube ich« halten musste, schlenderte er gemächlich nach vorne vor die Klasse. So wie er seine langen Beine bewegte, sah das ein wenig so aus, als würde er tanzen. Ich konnte meine Augen nicht von ihm abwenden. Ich weiß noch, dass ich überlegt habe, wie es wohl wäre, wenn ich so aussähe wie er.

Dann begann er zu sprechen. Das waren vermutlich die ersten Worte, die ich ihn je habe sagen hören. Joghurt – das war es, woran er offenbar glaubte. Soweit ich mich erinnern kann, ging seine Logik ungefähr so:

Ich glaube an Joghurt, weil er cremig ist und außerdem eine gute Möglichkeit darstellt, Milch davor zu bewahren, sauer zu werden. Denkt mal darüber nach: Wohin mit der ganzen sauer gewordenen Milch? Und das trifft auch auf Menschen zu. Nicht, dass wir vergären, aber Milch geben wir schon. Zumindest manche. Wie auch immer, jeder hat Fähigkeiten und Wünsche, die ungenutzt und unerfüllt bleiben, und dann versauern sie. Wie können wir aus diesen sauer gewordenen Eigenschaften Joghurt machen? Wie schaffen wir es, sie zu retten und etwas Köstliches aus ihnen zu kreieren?

Ich dachte, Alter, wie hast du es hingekriegt, menschliche Laktation in einem Referat unterzubringen? Wenn ich jemals etwas auch nur halb so Kreatives oder Ungewöhnliches gesagt hätte, würden mir meine besten Freunde den Arsch aufreißen. Wie kann ein Typ sich so wohl dabei fühlen, so schräg drauf zu sein?

Der Junge lehnt am Verkaufstresen, das Kinn auf die Hände gestützt. Dabei wirkt er irgendwie super gelangweilt und starrt Löcher in die Luft. Er trägt ein weinrotes T-Shirt mit V-Ausschnitt, was seine fast gipsweißen, streichholzdünnen Arme noch deutlicher hervorhebt. Er hat dunkle Haare und eine Emo-Frisur, deren Ponyfransen ihm halb in die Augen hängen.

Ich gehe auf ihn zu, als er hochschaut und mich sieht. Ich lächele, und er reißt erschrocken die Augen auf, als hätte ich gerade sein heimliches Leben als Food-Truck-Typ auffliegen lassen.

»Was geht?«, frage ich. »Du gehst zur Mesa-Guadalupe, oder?«

Er schluckt und schaut sich nervös um, sodass ich auf der Stelle bereue, überhaupt etwas gesagt zu haben.

»Oh, hallo. Ja.«

Akne sprenkelt seine Wangen, und seine Augenbrauen wirken getrimmt, denn am Ende machen sie einen Bogen nach oben. Dadurch sieht er ein bisschen wie das wütende Hähnchen aus oder als würde er notorisch alles und jeden infrage stellen. Ob er schwul ist? Auf jeden Fall ist er so ein Emo-Typ, der aufgeblasene Sportskanonen zum Kotzen findet. Davon kann ich ein Lied singen.

»Ich bin Max«, grüße ich.

Er schaut hinter sich. Da steht eine große blonde Frau, die mit der Kante eines Metallspachtels wie besessen den Grill abschrubbt. Vielleicht seine Mutter?

Er dreht sich wieder zu mir um. »Jordan«, sagt er ziemlich monoton.

»Schön, dich zu sehen. Und du jobbst in 'nem Food-Truck. Wie cool ist das denn?!«

»Ist es das?«, murmelt er und zieht eine Augenbraue hoch.

Ich nicke, denn, ja, das ist es. Absolut. Ich bin dazu verdonnert, den Sommer mit meiner Mom bei der State Farm Versicherung zu verbringen, als Strafe für die Nacht, von der ich wünschte, es hätte sie nie gegeben. Der Food-Truck wäre mir deutlich lieber.

Ich deute auf den Truck und lese den Namen vor. »Coq au Vinny?«, frage ich.

»Jo«, sagt er, als wäre es ihm irgendwie peinlich. »Coq au Vinny. Hm, heißt so viel wie ›Wir machen's italienisch mit Hühnchen‹.«

Ich lache. Er schon wieder. Sagt komische Sachen, über die ich nicht hinwegkomme. »Italienisch also?«

Er hebt zweimal kurz hintereinander die Augenbrauen, was sein Gesicht irgendwie noch kantiger wirken lässt. Wieder kann ich einfach nicht wegsehen. »Wir sind hier nicht gerade in Florenz. Na ja, fast Florence in Arizona, oder sowas.« Seine Stimme klingt weich und ein bisschen hoch.

»Ha. Also nichts Abgehobenes, was?«

Er wirft einen kurzen Blick zu der rundlichen Frau hinter ihm, wendet sich dann wieder an mich und verdreht die Augen. »Wir frittieren Hühnchen-Sticks in Öl und schütten italienische Gewürze drüber. Manchmal auch Mozzarella und Marinara-Sauce.«

»Mann, das ist ultra italienisch«, bemerke ich trocken, und Jordans Gesichtsausdruck hellt sich für den Hauch einer Sekunde auf, bevor er wieder über seine Schulter schaut, als hätte er Angst, die Gefühle der Frau zu verletzen. Als er erneut mich ansieht, grinst er, und das ist schön, aber sein Lächeln verschwindet sofort wieder, als wäre er es nicht gewohnt zu lächeln. Als würde ihn die Vorstellung, ein Gespräch in Gang zu halten, mit Panik erfüllen.

»Ich schwöre, in das verfluchte Gerät hat sich der Ruß von Jahren eingebrannt. Wir sind echt hinüber«, flucht die Frau, ohne sich umzudrehen. Viel zu laut, wenn man bedenkt, dass sie ihr Essen aus dem Food-Truck verkaufen will, den sie gerade verflucht hat. »Es ist hoffnungslos, Jordan. Komplett hoffnungslos.«

Dann dreht sie sich um, sieht mich und wird rot.

»Oh, verdammt«, murmelt sie. »War nur ein Scherz. Es ist mehr als sauber. Ich bin gerade ... Es liegt an mir. Das ist alles. Ich bin ein Totalausfall.«

»Mom«, sagt Jordan, betont geduldig, als wäre er es gewohnt, seine Mutter zu beruhigen. »Das ist Max. Er geht auch auf die MG.«

»Oh!«, ruft sie. »Hi. Lydia. Lydia Edwards. Die schlimmste Köchin, die die Welt je gesehen hat. Schön, dich kennenzulernen.«

»Hi«, grüße ich zurück.

»Wir haben das Ding nach langer Zeit gerade zum ersten Mal wieder in Betrieb genommen, und das ist, nun ja, ein ziemlich hartes Stück Arbeit.« Sie fährt sich mit den Händen durchs Haar. Die dunklen Ringe unter ihren Augen wirken, als hätte sie eine Woche lang nicht geschlafen. Als sie mich anschaut, weiten sich ihre Augen plötzlich. »Hey. Willst du unser erster Kunde sein?«

»Ähm, nein danke«, antworte ich.

»Oh, ich habe nur Spaß gemacht wegen – ach, komm, geht aufs Haus. Wenn du was isst, ess ich auch was. Okay? Sei kein Frosch.«

Das ist schon irgendwie komisch, denn ich schulde Jordan oder seiner Mutter ja nichts. Er ist bloß ein Junge von meiner Schule, den ich nicht besonders gut kenne. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich mich dieser Situation entziehen soll. Instinktiv greife ich nach meinem Handy in der Hosentasche, als hätte ich gerade eine Nachricht bekommen, ziehe aber meine Hand unverrichteter Dinge wieder heraus. »Klar«, sage ich dann. »Okay. Danke.«

Das bringt Lydia Edwards dazu, mich zum ersten Mal anzulächeln, und ihr Gesicht blüht geradezu auf. Sie hat etwas Charismatisches an sich.

»Was darf's denn sein?«, fragt sie.

Die Karte ist mit orangenem Marker auf ein Whiteboard geschrieben. Die Handschrift sieht aus wie die von einem Drittklässler, und ich frage mich, wer von den beiden dafür verantwortlich ist. Es gibt vier Gerichte. »Kann ich das Chicken Parm Hero Sandwich probieren?«

Ihre Augen leuchten auf. »Oh, mein Gott, du wirst es lieben! Du wirst absolut begeistert sein!« Sie eilt nach hinten in den Truck.

Ich sehe Jordan an und muss fast lachen. Sein Gesichtsausdruck! Er guckt wie jemand, der zwei bis vier Jahre hinter Gittern absitzen muss. Über sein belämmertes Gesicht neben dem freakigen Comic-Hähnchen könnte ich mich wegschmeißen, aber er lacht kein bisschen, und ich will nicht, dass er sauer wird.

»Ist das hier ein Familienbetrieb?«

Er nickt. »Früher hat mein Dad den Laden geschmissen. Aber er ...«

Ich warte, dass er seinen Satz beendet, was er aber nicht tut, daher rede ich weiter: »Oh. Okay, verstehe. Mein Dad lebt in Colorado Springs. Meine Eltern haben sich vor sechs Jahren scheiden lassen.«

»Ehrlich gesagt ist er tot«, fährt Jordan fort und starrt auf den stählernen Tresen vor ihm.

Das schnürt mir die Kehle zu. »Oh.« Ich stocke. »Tut mir leid, Mann.«

Er zuckt mit den Schultern, als wäre das keine große Sache. »Ist vier Jahre her. Der Truck hier war seiner, und ... na ja ... wir versuchen es heute das erste Mal ohne ihn.«

»Wow«, entgegne ich und fühle mich mies, weil ich seine Mutter für eine Chaotin gehalten habe.

»Scheiße!«, schreit sie plötzlich hinter Jordan auf. »Autsch!«

Jordan fährt herum und sieht, wie seine Mutter auf und ab hüpft und sich das Handgelenk hält. »Au, au, au, au, au!«

»Was ist passiert?«, will er wissen.

»Der verdammte Grill. Ich bin so ein ... Ich schaff das nicht, Jordan. Ich kann nicht ... ich kann das nicht. Ich pack es einfach nicht. Nie und nimmer.« Sie springt immer noch herum, und Jordan wirft einen peinlich berührten Blick in meine Richtung, weil ich Zeuge dieses Auftritts bin, also drehe ich mich um und tue so, als müsste ich mich dringend mit meinem Handy beschäftigen.

Den Rest der Konversation kriege ich nur noch akustisch mit. »Ist schon gut, Mom«, redet er auf sie ein, seine Stimme ist ruhig und gefasst. »Wir schaffen das schon.«

»Meinst du? Man stürzt sich als blutiger Anfänger einfach ins Food-Truck-Geschäft und kriegt auf Anhieb alles geregelt?«

»Wir kriegen es hin. Versprochen.«

»Vier Monate Rückstand bei der Hypothek nachzahlen, und das bis zum fünften Juli? Wir verlieren unser Zuhause. Wir werden obdachlos, weil ich so eine Irre bin und ...«

»Mom. Hör auf. Bitte. Hier sind Leute.«

»Oh!« Sie stockt, als ihr aufgeht, dass ihr kleiner Zusammenbruch vor Publikum stattgefunden hat. Nicht nur vor mir – ich habe mich unwillkürlich wieder zu ihnen gedreht –, sondern auch vor einem Pulk von Gaffern. Menschen sind furchtbar. Und ich bin es anscheinend auch ein wenig. Das ist wie bei einem Unfall, wenn sich der Gegenverkehr staut und man genau weiß, dass alle scharf darauf sind, Leichen zu sehen.

Jordans Mutter verbirgt ihr Gesicht an seiner knochigen Schulter, und als er seinen Kopf dreht, sieht er, wie wir alle glotzen. Er fängt meinen Blick auf, beißt die Zähne zusammen und wendet sich wieder ab. Jordan versucht, leise zu sprechen, aber irgendwie kann ich trotzdem hören, was er sagt.

»Es wird alles wieder gut. Ich kümmere mich darum. Das verspreche ich dir.«

»Oh, Jordan«, schluchzt sie. »Sieh mich an. Hier stehe ich und vermassele alles. Ich hab dich nicht verdient. Wirklich nicht. Was würde ich nur ohne dich machen?«

Ich erröte stellvertretend für Jordan, als er »Mom« sagt und sie mit einer aufgesetzt lustigen Stimme eine Ansage vom Stapel lässt: »Tut mir leid. Entschuldigung. Beachtet mich gar nicht, ihr guten Leute vom Gilbert Farmers' Market, ignoriert mich einfach. Hier gibt's nichts zu sehen.« Dann umarmt sie Jordan und spricht mit gesenkter Stimme zu ihm. »Oh Gott. Ein öffentlicher Nervenzusammenbruch. Entschuldige, mein Schatz. Ich weiß, das ist gar nicht gut. Echt übel. Puh.«

Die Lage beruhigt sich wieder, und die meisten der knapp ein Dutzend Zaungäste haben sich davongemacht. Das sollte ich jetzt besser auch tun. Ist mir schon klar. Mom fragt sich bestimmt auch schon, wo ich bin. Aber ich bleibe, weil, nun ja, aus Mitgefühl für Jordan. Ziemlich hartes Los in der Mütter-Lotterie.

Als er und seine Mom ihre Umarmung lösen, sieht sie, dass ich hier immer noch herumstehe. »Sorry ... Ich bin ein hoffnungsloser Fall am Grill. Vinny hat das normalerweise ...« Sie bedeckt ihr Gesicht mit den Händen, und ich denke nur: Bitte nicht. Bitte, zieh mich da nicht mit hinein. Ich versuche doch gerade, ein guter Kerl zu sein.

Und offenbar bin ich wirklich ein feiner Kerl. Denn ohne langes Nachdenken frage ich: »Kann ich helfen?«

Sie schaut mich mit Tränen in den Augen an. »Kannst du grillen?«

Ich lache. »Ähm. Ja, ganz okay, schätze ich.«

Sie wischt sich die Tränen weg. »Brauchst du einen Job? Wenn du auch nur ein bisschen von Essen verstehst, kannst du hier anfangen.«

Mann, ich wünschte, Sie hätten mich das vor einer Stunde gefragt, geht es mir als Erstes durch den Kopf. Da hat mir nämlich meine Mutter die frohe Botschaft verkündet: Max fantastischer Sommer würde vorbei sein, bevor er begonnen hat, hatte sie mir erklärt. Ein Vollzeitjob bei der State Farm Versicherung, bis zum Beginn meines Senior-Years. In der Datenerfassung. Was meine Seele schier in Stücke reißen wird.

Aber dann überlege ich: Vielleicht lässt meine Mom Gnade walten, wenn ich einen anderen Job vorweisen kann? Also frage ich: »Ist das Ihr Ernst?«

»Ob ich das ernst meine?«, wiederholt sie trocken. »Hast du mich in Aktion gesehen? Ein Video davon würde auf YouTube viral gehen. Aber das lasse ich auf keinen Fall zu.«

»Was müsste ich denn tun?«, frage ich. Ich sehe Jordan an und kann an seiner Miene nicht deuten, ob das hier für ihn okay ist oder nicht. Aber dann fällt mir die Bemerkung seiner Mom über Obdachlosigkeit wieder ein, und ich überlege, dass das, was ich grade tue, aus Jordans Perspektive vielleicht nicht das Schlechteste ist.

»Ich meine ... den Laden hier schmeißen. Du und Jordan. Findet heraus, wie ihr den Truck zum Laufen bringt.«

Genau das hatte ich hören wollen. Denn ja, zur Hölle, mir ist es schon fast egal, wie viel ich hier verdienen kann. Das hier ist der perfekte Job. Man nehme einen Food-Truck, bringe ihn auf Vordermann und rette ganz nebenbei eine Familie und ihr Zuhause. Scheitern kommt nicht infrage. Ich kann förmlich spüren, wie ich zum Superhelden mutiere:

In einer Welt, in der ein Food-Truck mit einer ziemlich übersichtlichen Speisekarte die letzte Hoffnung einer Familie darstellt, ist Max Morrison nicht nur ein Guter Samariter – nein, er ist ein Großer Samariter. Er wird zum Retter in der Not, so wie immer.

Und ein Superheld, der nicht bei der State Farm schuften muss. Yeah!

»Ich bin dabei«, sage ich.

Jordan zeigt keinerlei Reaktion, während seine Mutter einen dramatischen Seufzer ausstößt. »Gott sei Dank!«

Bevor ich zu meiner Mutter zurückgehe, um ihr die Neuigkeit zu überbringen, verabreden Jordan und ich ein Treffen für den nächsten Tag.

»Du bist mein Retter«, verkündet Lydia, und ich denke nur: Wie schwer kann es schon sein, so einen Food-Truck zu retten?

2

Jordan

Kaum sind wir zu Hause angekommen, macht Mom sich – dem Himmel sei Dank – auch schon wieder auf den Weg, sodass ich mich sofort auf mein Notizheft stürzen kann.

Ich setze mich an meinen Schreibtisch, schiebe die Lavalampe zur Seite und mache mich daran, alles aufzuschreiben, was mir durch den Kopf geht.

Hier ist ein Junge, der versagt hat

Auf seine Mutter aufzupassen

Wie ihm aufgetragen war

Verdient hätte er, zweimal zu sterben

Für die Sünde, versagt zu haben

Und

Für die Sünde, so lahm zu sein

Denn ich kann, kann, kann, kann das nicht

Ich kann nicht ich kann nicht

Ich kann nicht ich kann nicht ich schaff es nicht

Niemals

Ich schlage mein Heft zu, schleiche zu meinem Wasserbett, schmeiße mich auf den Bauch und frage mich, was wohl passieren würde, wenn ich mein Gesicht einfach ins Kissen presse, bis ich ersticke. Könnte ich das bis zum Ende durchhalten?

Über diesen Gedanken kann ich nur die Augen verdrehen.

Ich will nicht sterben. Ich glaube, es ist nur so, dass ich nicht die Verantwortung dafür tragen will, ob wir nun obdachlos werden oder nicht.

In welcher Welt kann ich es schaffen, mir genug Wissen darüber anzueignen, wie man mit einem Grill umgeht, um einen Food-Truck zu betreiben? Im Sommer, wenn es draußen jeden Tag 40 Grad heiß ist? Darüber zerbreche ich mir den Kopf, seit meine Mutter mich dazu überredet hat, Dads Truck wieder in Betrieb zu nehmen. Und jetzt hängt es allein an mir und einem wildfremden Gleichaltrigen? Wie soll das funktionieren?

Wie es wohl in einem Obdachlosenasyl ist? Werden wir wirklich in so einem Heim enden?

Oder sollte ich vielleicht versuchen, meinen Körper zu verkaufen?

Okay, darüber muss ich jetzt lachen. Ja, klar, als würde irgendwer für meinen Körper Geld bezahlen wollen.

Ich kann, kann, kann das nicht.

Ich will meinen Vater zurück.

Meinen Vater. Ja. Ich muss dringend mit ihm reden. Selbst wenn er mir nicht antworten kann.

Ich gehe in das Schlafzimmer meiner Mutter. Ihre Laken sind zerwühlt, als hätte gerade ein Kampf darin stattgefunden. Auf dem Nachttischchen steht eine halbvolle Pepsi Light, daneben das Papier von drei Schokoriegeln, eine Schale mit Weintrauben, die auf dem besten Weg sind, Rosinen zu werden. Außerdem eine Tüte Sweetos, die offenbar die süße Version von Cheetos sind. Ekelhaft.

Ich setze mich einen Augenblick auf das ungemachte Bett meiner Mutter, das nach ihrer Blaubeer-Sheabutter-Waschlotion riecht.

Mom, was mache ich nur mit dir? Ich schließe kurz die Augen, bevor ich den Blick schweifen lasse. Ihr Zimmer sieht aus wie das einer Frau, die wirklich hart schuftet und sich keine Reinigungsfrau leisten kann – nur, dass meine Mutter nicht mehr arbeitet. Früher war sie mal Zahnarzthelferin, aber nach dem Tod meines Vaters ist sie nie wieder zur Arbeit gegangen. Wir leben hauptsächlich von der Auszahlung der Versicherung, die mein Dad uns hinterlassen hat, was nicht gerade viel ist, aber zum Leben hat es bisher gerade so gereicht. Das ist in Ordnung. Mom ist zerbrechlich, und das weiß ich.

Was mich aber aufregt, ist dieses Theater. Ihre persönliche Theateraufführung, wie Mom das nannte, als ich ihr einmal gesagt habe: »Schluss mit dem Theater«. Ich weiß einfach nie, wann ich mich für sie fremdschämen muss, weil sie mal wieder total ausrastet. Wie zum Beispiel ausgerechnet vor Max, diesem coolen Typen aus der Schule. Genau, Mom – das war echt übel.

Ich liebe meine Mom. Ich liebe die Lydia Edwards, die Schnitzeljagden veranstaltet, bei denen wir, wenn wir innerhalb von zwei Stunden alles gefunden haben, mit Süßigkeiten belohnt werden. Die mit Dorcas, unserem Goldendoodle, auf dem Boden herumtollt. Die jedes Jahr zu Weihnachten darauf besteht, in hässlichen Schlafanzügen die Nachbarschaft abzuklappern und Weihnachtslieder mit falschen Texten zu schmettern.

Und die verstörte Frau, die manchmal vergisst zu duschen, die zu dünnhäutig ist, um einen Food-Truck zu führen, und die ihre Tage damit verbringt, von morgens bis abends auf unserer abgewetzten Ledercouch zu liegen, ihre Lieblingsrealityshow Beast and the Beauties zu glotzen und den Teilnehmenden dabei Obszönitäten entgegenzuschleudern, während sie Schokoerdnusslinsen inhaliert? Ja, ich liebe auch diese Mom, aber sie macht mir Angst.

Ich habe meinem Vater vor vier Jahren, kurz vor seinem Tod, versprochen, mich um sie zu kümmern, und ich gebe mir die allergrößte Mühe, mein Versprechen zu halten. Wenn meine Mutter zusammenbricht, tue ich, was ich kann, um ihr zu helfen. Ich lasse sie sich an meiner Schulter ausweinen, gehe einkaufen und koche das Essen. Und wenn sie sich wieder in meine Supermom zurückverwandelt, verliere ich über alles andere kein Wort mehr, weil ich so froh bin, dass sie wieder da ist. Aber ich befürchte, egal was ich tue ... Es ist niemals genug.

Noch bis vor zwei Tagen hatte ich keine Ahnung, dass wir fast pleite sind. Mom zahlt unsere Rechnungen. Zumindest bin ich davon ausgegangen. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Wir müssen bis zum fünften Juli fünftausend Dollar Hypothek zurückzahlen, oder wir verlieren unser Haus. Und da Dads Lebensversicherung offenbar aufgebraucht ist, gehe ich davon aus, dass die Sache an mir hängen bleibt. Zumindest solange, bis Mom einen Job findet, nach dem sie, wie sie mir versichert hat, von jetzt an suchen will. Aber ich glaube nicht daran, dass sie einen findet, und schon gar keinen, der innerhalb eines Monats so viel Geld einbringt.

Ich klopfe zuerst sanft auf das Bett, dann schlage ich fester zu. Mit dem Klopfen sende ich meine Liebe in die zerknüllten Laken, in der Hoffnung, dass Mom okay sein wird. Dass für uns alles okay sein wird. Mit den Schlägen gestehe ich mir ein, dass es hoffnungslos ist. Schon bald werden wir kein Dach mehr über dem Kopf haben. Ich stehe auf, gehe zu ihrem Schrank und steige hinein.

Im Schrank riecht es schwach nach Moms billigem Fruchtparfum, von dem ich ihr schon tausendmal gesagt habe, sie soll es nicht auftragen. Ich habe ihr mindestens genauso oft vorgeschlagen, dass wir zusammen in die Mall gehen können, um ein besseres zu besorgen. Aber sie will nicht. Und deshalb riechen Teile unseres Hauses, einschließlich ihres Kleiderschranks, immer nach überreifer Melone. Brechreiz.

Von dem Gestank abgesehen ist das Tolle an dem Schrank, dass es der einzige Ort ist, an dem mein Vater noch existiert.

Mom weigert sich, seine Cowboystiefel wegzuwerfen. Sie sind braun, und der Schaft ist mit einem weißen Diamantmuster bestickt. Ich lasse mich auf dem Schrankboden nieder, ziehe seine Stiefel an mich und schließe die Augen.

Im ersten Jahr nach seinem Tod bin ich manchmal hierhergekommen, habe das Licht im Schrank angemacht, die Tür hinter mir geschlossen und saß einfach mit den Stiefeln im Arm da. Das hört sich vielleicht bescheuert an, aber die Stiefel sind das Einzige, was mir von ihm geblieben ist. Und auch wenn mein Vater kein bisschen wie ich war, habe ich ihn mit jeder Faser meines Herzens geliebt und wusste im tiefsten Inneren, dass er mich ebenso liebt – auch wenn ich niemals auf dieselbe Weise männlich sein werde, wie er es war. Wenn ich seine raue Stimme hörte, freundlich und kräftig zugleich, war irgendwie alles gut.

Das Leder der Stiefel fühlt sich unter meinen Fingern weich und warm an, als warteten sie nur darauf, getragen zu werden. Wenn meine Füße so groß wie die von meinem Dad wären, würde ich das glatt tun. Obwohl Cowboystiefel der Horror sind und eigentlich gar nicht gehen, würde ich sie mit Stolz anziehen, weil es seine Stiefel waren.

Ich streiche über das Leder und stelle mir vor, er wäre hier bei mir.

Dad, denke ich. Was zur Hölle soll ich bloß tun? Mom zerbricht. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie wieder auf die Beine kriegen soll, und es tut mir so leid. Ich lass dich im Stich, weil ich eigentlich wissen müsste, wie ich das hinkriegen soll, aber das tue ich nicht, Dad. Echt nicht.

Ich atme ruhig ein und aus.

Dad. Dieser Junge, Max, den wir nur Grinsetyp nennen, weil er einer von den Jungs ist, die immer lächeln, weil sie ein perfektes Leben haben. Er wird uns helfen, glaube ich. Ich weiß ja, wie wichtig dir der Truck ist. Dass er uns hilft, ist so ein Zufall ... und ich weiß nicht mal, wie ich mit einem Jungen wie ihm reden soll. Schämst du dich deshalb für mich? Dass ich kein richtiger Junge bin?

Und Dad, denke ich. Was, wenn wir auf der Straße landen? Bist du enttäuscht von mir, dass ich nicht so gut für Mom sorge, wie du es tun würdest?

Ich weiß, dass ich es mir bloß einbilde, aber ich schwöre, dass seine Stimme mir antwortet. Als würde sie durch meine Adern fließen und aus meinem tiefsten Inneren zu mir sprechen.

Nein, Jordan. Absolut nicht. Natürlich nicht. Niemals. Seine normalerweise raue Stimme klingt weich wie ein Marshmallow.

So sitze ich eine Zeit lang da, ohne mich zu rühren. Es fühlt sich fast so an, als könnte ich mich überhaupt nicht mehr bewegen. Schließlich hole ich tief Luft, küsse den Schaft von Dads rechtem Stiefel, stehe auf und mache das Licht aus.

Als ich die Schranktür öffne, liegt meine Mom lesend auf dem Bett. Sie blickt auf, sieht mich an und scheint kein bisschen überrascht, mich auftauchen zu sehen.

Ihre Augen sind glasig und gerötet, als hätte sie wieder geweint. »Ich brauche Kuschelzeit.« Mom lächelt schwach.

Natürlich gebe ich nach. Ich kann gar nicht anders. So geht es mir immer. Weil sie so zerbrechlich ist. Wie ein Vögelchen, als wäre ihre weiche, große Gestalt nicht in der Lage, sie vor dem Zerbrechen zu schützen, und als wäre es meine Aufgabe, das zu verhindern. Weil sie eben meine Mutter ist, und weil sie mit Dad verheiratet war. Weil ich immer noch für sie vor einen Zug springen würde, ungeachtet der Tatsache, dass sie mich manchmal in den Wahnsinn treibt.

Ich setze mich auf das Bett, sie dreht sich um, und ich schmiege mich an ihren Rücken.

»Klar doch«, sage ich sanft.

3

Max

»Weißt du eigentlich, wieso ich weiß, dass du schwul bist?«, fragt Betts. Er sitzt neben mir auf der Couch und bearbeitet gerade seinen Controller, damit Ezekiel Elliott sich auf dem großen Flachbildschirm vor uns an einem Verteidiger vorbeitrickst. »Weil du letzte Nacht mit einem schwulen Typen schwulen Sex hattest.«

Ich lache kurz auf, dann sage ich: »Und weißt du, wieso ich weiß, dass du hetero bist? Wegen deines T-Shirts.«

Zay-Rod, der auf der anderen Seite der Couch neben mir sitzt, muss jetzt ebenfalls lachen. »Puh, Treffer versenkt.« Betts trägt ein billiges weißes T-Shirt, das seine Mutter bei Costco für ihn gekauft hat. Das Teil war schon so oft in der Wäsche, dass es mittlerweile eher gräulich aussieht.

»Was stimmt nicht mit meinem T-Shirt?« Wir, die Drei Amigos, zocken mittlerweile bereits die vierte Stunde unseres großen Madden-Football-Fests in Betts' Fernsehzimmer. Seine Dallas Cowboys stecken die Köpfe zusammen. Sie liegen im letzten Viertel drei Punkte hinter Zay-Rods und meinen Arizona Cardinals zurück, doch der nächste Spielzug könnte die Partie für Betts Jungs noch drehen.

Ich entgegne: »Alter, dein T-Shirt ist so hetero, dass es nicht mal bi-curious ist. Du brauchst dringend mal ein T-Shirt-Upgrade.«

»Aber echt«, schaltet sich Zay-Rod ein, als Betts den Ball spielt. »Geh damit vor die Tür, und die Ladys nur so: ›Yo, an den Scheiß muss mal Weichspüler dran.‹«

Zay-Rods Cardinals stoßen vor, Betts ruft »Mist!« und treibt seinen Quarterback an. Vergeblich. Ballverlust auf der Seven-Yards-Linie.

»Geschafft!«, rufe ich, als Zay-Rod meine erhobene Hand abklatscht. »Alter, wir haben's geschafft!«

»Zwei gegen den weißen Jungen. Reizend«, schmollt Betts und legt seinen rechten Fußknöchel über meinen linken. So ist das bei den Drei Amigos – wir rücken uns gegenseitig oft auf die Pelle. Dass ich den beiden gesagt habe, dass ich schwul bin, hat daran nichts geändert.

Betts' Cowboys halten sich bereit, den Ball aus der Luft zu kicken, und Zay-Rod gibt den Controller an mich weiter, damit ich den Angriff der Cardinals übernehmen kann.

»Also, was genau ist eigentlich passiert, nachdem du gestern Abend verschwunden warst, MAXIMO?«, will Betts wissen. Den letzten Teil betont er besonders laut und zieht ihn in die Länge.

Ich werfe ihm einen kurzen, absolut tödlichen Blick zu, den er aber nicht mitbekommt, weil er den Fernseher nicht aus den Augen lässt. Ich hasse es, wenn mich jemand mit meinem Taufnamen anspricht. Man stelle sich das mal vor: ein Kind Maximo Ashton Morrison zu nennen. Einfach nein! »Das geht dich, verdammt noch mal, gar nichts an«, gebe ich zurück, als mein Returner den Ball annimmt und buchstäblich einen Meter weit kommt, bevor er von Cowboys umzingelt wird. »Frag ich dich, was du mit den Ladys machst? Wobei: Ist ja nicht so, dass du uns nicht sowieso alles erzählst.«

»Dafür bist du zu verschwiegen«, meint Betts. »Das ist nicht normal. Schließlich weiß ich, dass irgendwas passiert ist.«

»Mach dir mal keinen Kopf«, entgegne ich. »Echt nicht. Du weißt sowieso schon viel zu gut über mich Bescheid. Man könnte meinen, du bist interessiert. Aber, Alter, vergiss es gleich wieder. Ich spiele in einer höheren Liga als du.«

Zay-Rod schnaubt. Wir nennen ihn Zay-Rod, weil er Xavier Rodriguez heißt und wie Alex Rodriguez früher, genannt A-Rod, als Third Basemann spielt. Das Baseballteam hat ihm den Spitznamen X-Rod verpasst, und eine Zeit lang haben wir ihn auch so genannt, aber am Ende wurde Zay daraus.

Es stimmt schon, ja, letzte Nacht ist was passiert. Und wenn es besser gelaufen wäre, hätte ich es ihnen wahrscheinlich sogar erzählt. Ich bin nicht schüchtern. Aber wir sind hier nicht bei der gottverdammten Klatschpresse. Wir sitzen nicht zusammen und reden über unsere Gefühle. Wir spielen in der Baseballmannschaft der Mesa-Guadalupe Highschool. Wir spielen gegeneinander Madden-Football. Wir verputzen tütenweise Poore-Brothers-Jalapeño-Kartoffelchips. Wir sind die Drei Amigos, was ein verdammtes Glück ist, denn ich habe die treusten Kumpels der Welt. Die beiden würden echt alles für mich tun. Und ich würde alles für sie tun. Und daran will ich absolut nichts ändern.

»Jetzt hör mal auf, Zeit zu schinden. Was soll der Scheiß?«, fragt Betts in diesem Moment.

Ich antworte: »Ja, klar, gewinnen zu wollen ist beschissen. Als würdest du so fair spielen.«

»Halt die Klappe, Vollpfosten«, meint Betts. »Hättest du letzte Nacht besser auch gemacht.«

»Treffer!«, ruft Zay-Rod, worauf ich ihm einen Blick zuwerfe, der sagen soll: Spielen wir nicht im selben Team?

Er zeigt mir den Mittelfinger. Anscheinend ist alles erlaubt, wenn man einfach so rumlabert, sogar wenn man in derselben Mannschaft spielt. Gut zu wissen.

»Kennt ihr diesen Jungen, Jordan Irgendwas?«, frage ich, als ich die Cardinals endlich an der Line of Scrimmage aufstelle. »So ein dünner Typ, mit haufenweise Pickeln? Emo? Schwarze Haare, die ihm ins Gesicht hängen?«

»Das trifft auf zwanzig Prozent der Jungs in unserem Jahrgang zu«, meint Betts.

»Weiß nicht, wie ich ihn sonst beschreiben soll. Er ist ... Ich werde mit ihm zusammen in einem Food-Truck arbeiten.«

»Du tust was?!«, ruft Zay-Rod ungläubig. »Ich dachte, das wird dein Sommer. Wolltest du nicht bis mittags pennen, dir alles auf Cartoon Network reinziehen und den ganzen Scheißtag im Pool abhängen?«

Ich beiße mir auf die Lippe. »Ja, aber Rosa war von meinem Plan gar nicht begeistert.«

Betts lacht. »Seit wann macht deine Mutter dir Vorschriften?«

»Seit ich um sechs Uhr früh heimgekommen bin«, platze ich heraus und bereue sofort, was ich gesagt habe.

Betts pausiert das Spiel, als mein Runningback den Ball gerade von Carson Palmer annimmt. »Hey!«, rufe ich, sauer, weil mitten in meinem Zug angehalten hat.

»Ich wusste es. In dem Moment, als du gestern Abend gesagt hast, du müsstest abhauen. Ich dachte noch so: Der Typ geht im Leben noch nicht heim. Ich wusste es.«

Ich ziehe mein Handy aus der Hosentasche und checke, was auf Snapchat abgeht. Nichts.

»Genau!« Zay-Rod nickt. »Das ganze Gerede, du müsstest morgens früh raus, war doch lahm. Wo bist du hin? Zu diesem Jordan?«

Entspann dich. Ich hatte bisher nur mit ungefähr fünf Typen was.

»Hast du mitgekriegt, was ich gerade gesagt habe?«, fragt Betts. Als ich aufschaue und nach links und rechts gucke, sehe ich, dass er und Zay-Rod mich irgendwie komisch mustern. Ich grinse, dann muss ich lachen, als hätte einer von ihnen einen miesen Witz gerissen.

»Ach, haltet doch die Klappe«, grummle ich, greife wie automatisch erneut nach dem Handy und lege es gleich wieder hin. »Und, nein.«

Betts ruft: »Heilige Scheiße! Max Mo hat was am Laufen, yo! Max Mo hat was am Laufen!«

Zay-Rod gackert. »Ja, hat er«, bestätigt er. »Und, wie heißt der Glückliche? Hast du den auf Grindr aufgerissen oder was? Warst du Top oder Bottom?«

Betts lacht daraufhin völlig irre.

»Haltet, verdammt noch mal, die Klappe!«, rufe ich und ziehe mein Bein unter Betts' hervor.

»Ach, komm, uns kannst du es doch sagen«, säuselt dieser.

»Egal, also, ich werde in dem Food-Truck arbeiten, weil Rosa nicht begeistert war, dass ich erst morgens heimgekommen bin. Sie hat mir ein Dutzend Mal oder so geschrieben, aber ich hatte das Handy aus. Ich war so im Arsch.«

»Kann ich mir denken«, meint Zay-Rod lachend, verstummt aber, weil ich nicht mit einsteige.

»Also hieß es: Entweder ich finde am Wochenende einen Job, oder ich schlage am Montagmorgen mit Rosa bei State Farm auf.«

Betts wirft Zay-Rod einen Blick zu, der wohl bedeuten soll: Wir reden später. »Egal, Mann«, sagt er dann. »Du musst uns ja nichts erzählen.«

»Hab ich auch nicht vor«, gebe ich zurück, worauf er mit den Achseln zuckt, seinen Controller nimmt und das Spiel fortsetzt. Da ich noch nicht so weit bin, verliert David Johnson den Ball. »Arsch«, fluche ich.

»Kann vorkommen«, erwidert Betts.

»Was meinst du, was du für deinen Podcast kriegst?«, frage ich Zay-Rod und wechsle das Thema. Das war die letzte Prüfungsleistung im AP-Composition-Kurs am Donnerstag.

Er zuckt nur mit den Schultern.

»Du bist so bescheiden«, sage ich. »Du weißt ganz genau, dass du eine gute Note bekommst.«

Als er nicht reagiert, wirft Betts ein: »Weißt du, warum er nichts sagt? Weil er dich nicht eifersüchtig machen will. Du bist nicht besonders clever. Und nicht besonders clevere Leute sind manchmal eifersüchtig auf clevere Leute.«

»Dieser merkwürdige Augenblick, wenn dir ein Typ, der nur in Förderkursen sitzt, sagt, dass du ein Schwachkopf bist, obwohl du gleich vier AP-Kurse besuchst.«

»Man kann auch auf andere Art clever sein«, bemerkt Betts. »Meine Obdulla Oblongata ist garantiert größer als deine.«

Ich schnaube. »Medulla Oblongata. Und wenn schon – dann hast du eben ein großes Organ, das Herz und Lunge kontrolliert.«

»Du hast großes Organ gesagt!«, ruft Betts. »Lustig, wo du doch einen Mikropenis und Ärmchen hast wie ein Zwerg.«

Ich boxe ihn gegen den Oberarm, und er lässt mitten im Spiel den Controller fallen. »Arsch«, flucht er und reibt sich die Stelle, an der ich ihn getroffen habe.

»Hättest du kräftigere Oberarme, würde es jetzt nicht so wehtun.«

4

Jordan

Meine Ehefrauen fahren mit mir zum Chandler Mall Food Court, weil es Samstagabend ist und weil wir das immer so machen.

Ich würde ja gerne mit ihnen über mein Job-Problem reden, allerdings habe ich ihnen noch nichts über die möglicherweise drohende Obdachlosigkeit gesagt, und das habe ich auch jetzt nicht vor. So etwas ist an einem Samstagabend wohl eher ein Stimmungskiller. Und außerdem erweist es sich, wie üblich, als echte Herausforderung, ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen.

»Hast du gesehen, wie die mich angeguckt hat?«, fragt Pam, als sie ihr Tablett vor mir auf den Tisch knallt. Dabei starrt sie den Panda-Express-Tresen an, wie nur Pam es kann – auf eine Weise herausfordernd und theatralisch, die den gesamten Raum sprengen könnte.

»Ich hab auch ein Leben, Pam«, leiere ich. »Nicht alles dreht sich um dich.«

Verächtlich schnaubend setzt sie sich hin. »Ich schwöre, die hat mir ohne einen verdammten Grund einen schrägen Blick zugeworfen. Ich hab sie bloß um Extra-Sojasauce gebeten und sie nur so, ganz langsam: ›Ich gebe dir Extra-Sojasauce‹ und ›Hier, den schrägen Blick kriegst du noch obendrauf‹. Das ist nämlich eine Bande Rassisten da bei Panda, weißt du.« Sie hebt die Stimme, als wollte sie das Panda-Express-Mädchen anschreien, bloß dass ihre Stimme nicht annähernd laut genug ist. »Ja. Du. Mit deinem schrägen Blick. Ich schwöre, ich boykottiere diese Rassisten-Mall.«

»Das ergibt nicht mal Sinn«, meint Kayla, die heute Tag drei ihres üblichen ›Ich schwöre, dass ich von heute an gesünder esse‹-Vorhabens erreicht hat und deshalb in einem Cobb-Salat von Panera herumstochert. »Solltest du nicht besser Panda boykottieren? Müsstest du das nicht eigentlich sowieso tun? Immerhin geht es hier um den Panda-Express – da kann von Essen kaum die Rede sein. Was würde dein Volleyballtrainer wohl dazu sagen, dass du so einen Müll frisst?«

Pam reißt die Augen auf und fährt mit den Fingern über ihren Cornrow-Irokesen. »Oh, ich schwöre, wenn du mir jetzt wieder deinen Essensvortrag hältst ...«

Kayla zuckt zusammen und streicht sich die blonden Ponyfransen aus dem Gesicht. »Wieder?«

Jetzt rollt Pam mit den Augen. »Das große Tofu-Schlemmen nach Thanksgiving? Check. Die Radikal-Diät zum Valentinstag? Check. Der Neujahrsausraster Mitte Januar, gefolgt von einem Ausflug mit deiner Mom zu Whole Foods, und dann noch eine Million Telefonate, weil du so ausgehungert warst und weil Radieschen so scheußlich schmecken? Check. Der Tag der Erde, an dem man nur Erde isst, was sich, nebenbei bemerkt, nicht wiederholen wird?«

»Okay, okay«, stöhnt Kayla und schneidet ein Salatblatt in immer kleinere und kleinere Stückchen. »Gott, selbstgerechter geht's nicht.«

Wir essen, wobei wir das über unseren Köpfen flackernde Sia-Video unmöglich ignorieren können. Die Betreiber der Shoppingmall sind offenbar der Ansicht, dass es kriminell wäre, ihre Kunden nicht jede Sekunde aus mindestens sechs Richtungen gleichzeitig zu beschallen. Kayla schickt derweil immer mal wieder Nachrichten an Shaun, einen Typen aus dem Schachclub. Wenn es jemand aus diesem Club schafft, ein Mädchen an der Mesa-Guadalupe zu schwängern, dann er.

»Die Bitch starrt mich die ganze Zeit an.« Pam hat ihr selbstgemachtes Drama noch nicht überwunden.

»Ich unterbreche dein Geschimpfe über eine Mikroaggression, die vielleicht oder vielleicht auch nicht stattgefunden hat, und dieses weltbewegende Gespräch über Kaylas letzte unnötige Diät ja nur ungern – aber ich habe mich gerade gefragt, ob wir uns mal für eine Sekunde auf mich konzentrieren könnten. Ich meine, was ist mit mir? Was ist mit meinen Bedürfnissen?«

»Drama Queen«, zischt Kayla, legt ihr Handy weg und schiebt sich eine Gabel mit Salat in den Mund.

»Ich spiele die Queer-Karte«, gebe ich zurück und knalle eine imaginäre Spielkarte auf den Tisch. Wir haben jeder unsere speziellen Karten, wobei ich meine nur einmal pro Woche ausspielen kann, weil ich nämlich eine Wette verloren habe (Keanu Reeves ist nicht tot, sondern Kanadier). Pams Mutter ist Schwarz, ihr Vater Mexikaner – sie darf ihre Karte einmal täglich spielen. Und Kayla, deren Vater aus Kanada stammt, während ihre Mutter skandinavische Wurzeln hat, kann ihre so oft ziehen, wie sie will. Weil: privilegiert.

Die beiden schauen mich erwartungsvoll an. Offenbar sind sie sich einig, mir die Bühne für einen Moment zu überlassen. Allerdings weiß ich plötzlich nicht mehr, was ich überhaupt sagen will. Oder wie ich mich fühlen soll. ›Also, hm, wisst ihr ... meine Mom hat den Food-Truck aufgegeben, und das Ding bleibt jetzt inklusive eines Angestellten, den ich kaum kenne, an mir hängen. Aber hey, vielleicht werden wir dafür nicht obdachlos?‹ Ich muss schlucken ... und mache einen Rückzieher.

»Können wir uns mal einen Augenblick darauf konzentrieren, dass ich niemals einen Freund haben werde, weil ich so furchtbar bin und weil in diesem Leben für mich sowieso nie was gut läuft?«

Kayla verdreht theatralisch die Augen und sieht dabei ein bisschen aus wie die kesse Oma, die sie in der Frühjahrsaufführung von Pippin spielt. Und Pam, die offenbar sofort merkt, dass diese Unterhaltung zu nichts führt, da wir nur wie jeden Tag über mein trauriges Singledasein sprechen, schaut wieder zu dem Musikvideo hoch.

Das Gespräch ebbt ab, was super ist, denn so kann ich mich meiner liebsten Freizeitbeschäftigung hingeben: nämlich mein erbärmliches Leben auszublenden und mir vorzustellen, dass ich endlich meinen ersten Freund hätte.

Wobei ich dabei gerne ins Detail gehe. Dieses Mal ist er ein Rotschopf mit einer leicht gebogenen Nase und dermaßen hellblauen Augen, dass sie fast ein bisschen nach Meer riechen. Er spielt Posaune, und früher war er mit Kids befreundet, die sich mittlerweile der Alt-Right-Bewegung angeschlossen haben und die ihn nun, da er ihnen den Rücken gekehrt hat, im Netz trollen. Aber eines Tages besucht sein Vater, ein Bauarbeiter, den Vater von einem der Jungen und sagt: »Sie sorgen gefälligst dafür, dass Ihr Nazi-Sohn sich von meinem Jungen fernhält.« Er spielt gerne Frisbee und stellt Videos ins Netz, auf denen er zum Playback von Beyoncé-Songs die Lippen bewegt. Wir besuchen dasselbe Community College und ziehen gemeinsam in eine Wohnung im Zentrum von Mesa, direkt an der Stadtbahn, und ich koche jeden Abend – er liebt besonders Pasta Primavera –, und dann gucken wir uns im Fernsehen britische Kostümfilme an. Nach dem College heiraten wir, er findet einen Job in der IT-Branche, ich arbeite als Kellner, während ich mein erstes Drehbuch schreibe. Und als ich es nach Hollywood verkaufe und ein Film daraus wird, ziehen wir mit unseren zwei Kindern, Aimee (natürlich nach Aimee Mann) und Dale (nach Dale Bozzio von den Missing Persons) – beides Gott sei Dank Mädchen – nach Südkalifornien in ein Haus direkt am Meer. Die Kinder tragen seinen Namen, weil der ein bisschen mehr Pfiff hat als Edwards, Darlington vielleicht. Ja! Dale Darlington! Das hat was!

»Oh, mein Gott!« Kayla grinst mich breit an.

Da wird mir klar, dass ich selbst wie ein Idiot grinse, und justiere meinen Gesichtsausdruck. »Was?«

»Du machst es schon wieder.«

»Tu ich nicht«, widerspreche ich, beiße mir auf die Unterlippe und wende den Blick ab.

»Tust du doch. Aber wäre nicht erst mal ein richtiges Date angesagt, bevor du in Costa Rica endest und einen Haufen Kinder hast?«

»Du könntest nicht weiter danebenliegen«, sage ich.

Sie schlägt die Hände auf dem Tisch übereinander und erwartet ganz eindeutig eine Erläuterung.

»Laguna Beach. Und diesmal ist er Ire. Rothaarig.«

Sie verdreht die Augen. »Du bist so ein lächerlicher Romantiker. Wir müssen dir dringend deinen ersten Freund besorgen. Diesen Sommer. Und, hey, weißt du was, wir sollten dich umstylen.«

»Äh, nein«, widerspreche ich.

»Doch, unbedingt! Am besten heute noch. Vertraust du uns etwa nicht? Traust du mir etwa nicht zu, dich so zu verschönern, dass kein Junge deinem Funkeln widerstehen kann?«

»Was würdest du denn machen, wenn ich dich ranließe?«, frage ich.

Pam, von der ich bisher dachte, sie achtet überhaupt nicht auf uns, weil sie zwischen Bissen von irgendwas Hähnchenähnlichem immer noch zum Panda-Express hinüberstarrt, antwortet zeitgleich mit Kayla.

»Deine Haare«, erklärt Pam.

»Deine Klamotten«, fügt Kayla hinzu.

»Ich hasse euch beide«, sage ich. »Aber so richtig, von ganzem Herzen.«

***

Nach einem Zwischenstopp bei Forever 21, wo Kayla mir eine hauchdünne, dunkelblaue Sweatpants, auf der das Wort Star prangt, gekauft hat, sowie einen gelben Hoodie, dessen Reißverschluss das aufgedruckte Bild von Jesus in der Mitte teilt, landen wir schließlich bei mir. Mom hat sich im Badezimmer eingeschlossen, was mir durchaus in den Kram passt, weil ich sie gerade nicht so gut abkann. Ich lege eine Thompson-Twins-Platte auf – ich bin von 80er-Synthie-Pop besessen, und ihr Song Lies ist echt das Größte für mich –, dann drängt mich Kayla, die neuen Sachen anzuziehen. Anschließend betrachte ich mein Spiegelbild.

»Ich sehe aus wie ein zehnjähriger Austauschschüler«, sage ich, worauf Pam in lautes Lachen ausbricht. Sie hat die türkisfarbene Lavalampe von meinem Schreibtisch genommen und zu meinem Wasserbett getragen. Jetzt liegt sie auf der violetten Seidenbettwäsche, neigt die Lampe vor und zurück und beobachtet fasziniert, wie der Lavaozean darin hin und her schwappt.

»Oh, mein Gott, du hast recht!« Sie rollt sich auf den Rücken und gackert. »Ab jetzt nennen wir dich Ludwig, okay? Du kommst aus dem Schwarzwald, und deine evangelikalen Gasteltern sind am ersten Wochenende mit dir aufs Land gefahren und haben dir das Outfit gekauft. Ludwig!«

Kayla liegt auf meinem dunkellila Shaggy-Teppich und tippt Nachrichten – vermutlich an Shaun –, und ich räuspere mich ein paarmal, um sie auf mich aufmerksam zu machen. Als sie sich trotzdem nicht rührt, gehe ich zu ihr und wackle vor ihrem Gesicht mit meinem ›besternten‹ Hintern.

»Hey, hey!«, ruft sie und schaut endlich von ihrem Handy hoch. »Was willst du mit deinem unerwünschten Lapdance bezwecken?«

»Dein Outfit besudeln«, sage ich, und als sie aufschaut, sehe ich, dass sie am liebsten laut loslachen würde, sich aber zurückhält.

»Oh, ähm. Ich finde es eigentlich sehr – kleidsam?«, sagt sie, und Pam wirft einen ihrer Flip-Flops nach ihr, der Kayla seitlich am Kopf trifft. Kayla hebt ihn auf, reibt sich dramatisch den Kopf und schreit: »Hate crime!«

»Ja, gegen ein weißes, blondes Cis-Gender-Mädchen«, sagt Pam. »Alles klar.«

Ich lasse mich neben Kayla auf den Teppich plumpsen und genieße den Anblick meines im 80er-Jahre-Bordell-Stil eingerichteten Schlafzimmers. Vor ein paar Jahren habe ich meine Mutter überredet, mit mir in sämtliche Goodwill-Läden in der Gegend zu fahren, wo wir die abgefahrensten Sachen –ihre Formulierung, nachdem sie auf den Geschmack gekommen war – gekauft haben. Deshalb hängt jetzt eine Diskokugel, an der die Hälfte der Spiegel fehlt, über meinem Bett. Eine Wand meines Zimmers haben wir mit einer rosa Tapete mit schwarzem Samtmuster verschönert. Die übrigen Wände sind mit Plattenhüllen von Shaun Cassidy, Shalamar und Duran Duran dekoriert. Mein Schreibtisch, an dem ich meine Gedichte schreibe, ist mit drei Lavalampen und Vanillekerzen vollgestellt. Und neben meinem Bett steht eine Cocktail-Kellnerin aus Messing, auf deren beachtlichen Brüsten eine Glasplatte balanciert wird, die ich als Nachttisch nutze.

»Spielen wir Leichen im Keller. Die Lehrer-Version«, schlage ich vor. Bei diesem Spiel geht es darum, herauszufinden, wie viele Leichen verschiedene Leute im Keller versteckt haben. Weil anscheinend jeder ein potenzieller Serienmörder ist.

Pam lacht und stopft sich ein paillettenbesetztes Kissen hinter den Kopf. »Irgendwie mag ich es, dass wir nie was auf die Reihe kriegen. Wir haben den ganzen Tag buchstäblich nichts geschafft. Ständig fangen wir was an und lassen es wieder bleiben. Wir sind womöglich die nutzlosesten Menschen aller Zeiten.«

»Das gilt vielleicht für dich. Mom und ich haben heute den Food-Truck reanimiert.«

»Gott sei Dank«, sagt Kayla. »Ich dachte schon, du machst eine Pubertätsphase durch, in der deine Pheromone wie gebackener Käse riechen.«

Ich mache die Geruchsprobe, rieche aber nichts. »So schlimm?«

»Kommt drauf an«, meint Kayla, »Auf einem Volksfest könntest du so auf jeden Fall auf dich aufmerksam machen.«

Ich ziehe einen Schmollmund, als wäre ich sauer. In Wahrheit bin ich nie sauer auf die beiden.

»Mom ist ausgeflippt. Sie und der Food-Truck sind keine gute Kombi.«

Pam gackert wie ein Huhn. »Oh, mein Gott, ich liebe Lydia. Es müsste eine Reality-Show mit ihr geben.« Sie hüllt sich in eine rosa Federboa, die an meinem Bettpfosten hängt.

»Ja!« Kayla nickt begeistert. »Vaguely Bipolar Housewives of Chandler.«

Ich rolle mit den Augen. »Das Absurdeste an der ganzen Geschichte habe ich euch noch gar nicht erzählt: Der Grinsetyp. Er übernimmt für meine Mutter.«

Kayla holt dramatisch Luft. »Was? Der aus dem AP-Kurs? Aus der hintersten Reihe? Wie zum ... wieso? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ist der Typ Koch oder was? Oder gibt es so was wie eine Uber-App für Köche, und du hast ihn genommen, weil er so heiß aussieht?«

»Nee, er war zufällig da, als Mom ihren Zusammenbruch hatte.«

Pam hebt eine Braue. »Mega absurd. Okay, das funktioniert einen Tag, länger nicht. Du und der Grinsetyp? Das ist ein Fall von: Man hört etwas und weiß genau, dass es unmöglich funktionieren wird.«

Kayla nickt und setzt sich auf. »Pam hat ausnahmsweise mal recht. Eber egal. Wir müssen bei deinem Umstyling noch nachlegen. Denn, wenn du nicht bald mal ein Date hast und ich mir NUR NOCH EIN EINZIGES MAL dein Gejammer anhören muss, werde ich mich spontan selbst in Flammen setzen.«

Damit springt sie auf und geht zu meinem Kleiderschrank.

»Nein!«, kreische ich. Kayla dreht sich grinsend zu mir um, woraufhin Pam aufspringt und die Arme ausstreckt, als wolle sie mich aufhalten. Sie finden das witzig, ich nicht. Das ist Privatsache. Meine Privatsache. Was ist hier eigentlich los?

»Bitte, nicht ...«, flehe ich und werde knallrot.

Pam lässt die Arme sinken, doch Kayla hat die Schranktür schon aufgemacht. Jetzt spähen sie beide hinein, während ich mir die Hände vors Gesicht schlage.

Sie entdecken ES nicht auf Anhieb. ES kann hier nur als ES beschrieben werden, weil ich es nicht ertrage, weiter ins Detail zu gehen.

Ich habe ES nicht versteckt, seit ich ES das letzte Mal benutzt habe. Klar habe ich ES gereinigt. Aber dann habe ich ES nicht in den Schuhkarton, in dem ich ES normalerweise aufbewahre, sondern dahinter gelegt. Wieso auch? Mom setzt sowieso keinen Fuß in meinen Kleiderschrank, und ich bin faul ... und verflucht dämlich.

»Oh. Oh. Oh ...«, macht Pam, wobei sie das zweite Oh übermäßig lang dehnt.

»Oh«, sagt Kayla, ebenfalls gedehnt.

»Bitte, macht einfach die Tür zu, lasst uns nicht –«

Sie sehen sich an, als würden sie sich über etwas verständigen.

»Was soll's?«, fragt Kayla dann, als sie sich wieder auf dem Teppich niederlässt. »Glaubst du wirklich, ich hätte so was nicht? Meins ist aus der Castle Boutique. Die Verkäuferin da hat mich bequatscht. Ich hab 'nen Hasen.«

»Ja, aber –« So rot wie jetzt war mein Gesicht noch nie, und in meinem Ludwig-Outfit komme ich mir ganz besonders bescheuert vor. Als würde mir jeden Moment Dampf aus den Ohren schießen.

»Das geht dir jetzt nicht am Arsch vorbei, was?«, fragt Kayla, und Pam kichert, bis Kayla sie gegen den Arm boxt. »Jordan, das ist keine große Sache. Viele Leute haben Analsex. Also, was soll's?«

Ich gehe zum Schrank, hebe ES auf, und versinke vor Scham fast im Boden. Schnell verstaue ich ES wieder in seinem Schuhkarton und schließe die Schranktür. Ich lasse mich davor zu Boden sinken, als hätte sich im Schrank ein Monster versteckt, das sich nur bändigen lässt, indem ich mich gegen die Tür lehne.

»Es ist nur ... Weil da die Scheiße rauskommt.«

Pam lacht. »Reden wir jetzt wirklich darüber?«

Kayla lacht allerdings nicht. »Wusstest du, dass der Mund, biologisch gesehen, schmutziger ist als das Rektum?«

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)