12,99 €

Mehr erfahren.

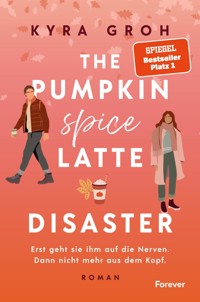

- Herausgeber: Forever

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Lower Whilby

- Sprache: Deutsch

Pumpkin Spice and everything nice: Gilmore Girl-Vibes x Enemies to lovers Eigentlich ist Jude nur für die Hochzeit ihrer Schwester in ihre Heimat zurückgekehrt. Denn das englische Örtchen steht für alles, was die rastlose 26-Jährige hasst: Beständigkeit, Gemütlichkeit und Kleinstadt-Gossip. In Lower Whilby angekommen geht jedoch alles drunter und drüber. Und das hat vor allem mit James zu tun. Der grummelige Barista ist der Sohn legendärer Brit Pop-Stars, ziemlich attraktiv – und überhaupt nicht erfreut darüber, dass Jude ihn für ihren Musikpodcast ausquetschen will. Als er Jude aus der Not heraus in seinem Café anstellt, geht sie ihm nicht nur auf die Nerven. Sondern auch nicht mehr aus dem Kopf. Doch kann Jude, die ihr ganzes Leben schon auf der Flucht vor ihren Gefühlen ist, für ihn zur Ruhe kommen? Du schaust jeden Herbst Gilmore Girls, liebst die Energie zwischen Lorelei und Luke und wünschst dir ein Buch, das noch viel mehr bietet? Dann ist The Pumpkin Spice Latte Disaster dein Fall-Read 2025!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 617

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

The Pumpkin Spice Latte Disaster

KYRA GROH wurde 1990 in Seligenstadt am Main geboren. Sie schreibt Geschichten direkt aus dem Leben – immer mit Humor, Tiefgang und authentischen Figuren. Mit ihrer Familie wohnt sie in Frankfurt, liebt Bücher, Serien und Livekonzerte und gibt zu viel Geld für Kaffee aus. Auf Instagram und Tiktok gibt sie unter @kyraschreibt Einblicke in ihre Bücher und das Leben als Autorin.

Let’s fall in love in Lower WhilbyNur zwei Tage wollte Jude für die Hochzeit ihrer Schwester in ihren Heimatort zurückkehren.Länger hat sie es in den letzten Jahren nie in Lower Whilby ausgehalten, ohne sich in dem gemütlichen englischen Städtchen eingeengt zu fühlen.Doch dieses Mal gibt es gute Gründe, länger zu bleiben. Erst braucht ausgerechnet Judes Vorzeigeschwester ihre Hilfe und dann tritt auch noch James auf den Plan.Der attraktive Besitzer des einzigen Cafés ist der Sohn legendärer Musiker, die Jude nur allzu gerne für ihren Podcast interviewen würde. James‘ harte Schale zu knacken, ist jedoch gar nicht so leicht – bis er Jude bei sich einstellt und die beiden auf einmal sehr viel Zeit miteinander verbringen. So viel Zeit, dass Jude sich bald fragen muss, wer hier wen knackt …Die neue Small Town-Romance von Spiegel-Bestsellerautorin Kyra Groh – für alle Fans von sexy Banter und cosy Herbsttagen.

Kyra Groh

The Pumpkin Spice Latte Disaster

Roman

Forever by Ullsteinwww.ullstein.de

Forever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 1. Auflage Oktober 2025 © Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin 2025Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor. Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected] Umschlaggestaltung: favoritbuero, München Titelabbildung: © Vjom / Shutterstock (Herbstblätter); © Lana Brow / Shutterstock (Figuren, Outfits), © Hanna Bykova / Shutterstock (Herbstelemente, Outfits); © Ana-Marija Mrkic / Shutterstock (Pumpkin Spice Drink)Autorenfoto: © Kyra GrohE-Book-Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-98978-046-0

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

Playlist

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Dank

Leseprobe: Fake Dates and Fireworks

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Playlist

Widmung

Für Kathinka. Du hast recht. Everything does always work out.(Hoffentlich)

Playlist

»45« – The Gaslight Anthem

Hash Pipe – Weezer

Hurt – Nine Inch Nails

Handwritten – The Gaslight Anthem

Beer & NyQuil (Hold It Together) – Spanish Love Songs

Go Your Own Way – Fleetwood Mac

Supersonic – Oasis

willow – Taylor Swift

Wuthering Heights – Kate Bush

American Slang – The Gaslight Anthem

Drag My Body – Hot Water Music

Dreams – The Cranberries

Stay – Maurice Williams & The Zodiacs

Bellyache – Spanish Love Songs

Silver Springs – Fleetwood Mac

Disarm – The Smashing Pumpkins

Run Away To Mars –

TALK

Wish you Were Here – Incubus

Cannonball – Damien Rice

I Only Want to Be With You – Me First and the Gimme Gimmes

Hidden Track

Dvorák: Sinfonie Nr. 9 in e-Moll, op. 95, B. 178 »Aus der neuen Welt«.

Kapitel 1

Das ist er: Der Whilby-Effekt

Jude

Dass es Zeit wird, Berlin zu verlassen, habe ich gemerkt, als das Café am Alexanderplatz letzte Woche das Schild mit der Pumpkin Spice Latte-Werbung aufgestellt hat. Denn genau dasselbe ist letztes Jahr passiert, als ich hier angekommen bin. Und die Sache ist die: Sobald sich Dinge an einem Ort wiederholen, bin ich weg.

»Fliegen Sie auch zum ersten Mal nach London?« Die Frage der Frau neben mir reißt mich aus meinen Gedanken. Sie muss um die sechzig sein, und sie spricht Deutsch. Weil ihre wasserblauen Augen so sanftmütig aussehen, versuche ich mich an einem wohlwollenden Lächeln. Vermutlich dachte sie, ich suche ein Gespräch, weil ich die letzten Minuten verloren vor mich hingestarrt und dabei unfreiwillig ihren Blick gekreuzt habe. Dabei will ich wirklich nicht reden. Schon gar nicht über meine Heimat.

Meine Heimat … Ich habe vergessen, wo das ist.

Nein. Nicht vergessen. Ich habe die letzten acht Jahre absolut alles dafür gegeben, um mich von dem ganzen Konzept zu lösen. Ich habe kein Zuhause, ich habe keinen Hafen. Ich habe Freunde und Erinnerungen, und ich habe mich. Und das ist mehr als genug.

»Nein«, antworte ich meiner Sitznachbarin und räuspere mich verlegen. Obwohl ich ein Jahr von der Sprache umgeben war, ist mein Deutsch miserabel. Selbst wenn ich mir Mühe geben würde, die jeweiligen Sprachen der Orte zu lernen, an denen ich mich aufhalte – was ich nicht tue, weil ich ja ohnehin wieder gehe –, wäre Berlin dafür die falsche Stadt gewesen. In der deutschen Hauptstadt spricht fast jeder Englisch. Und alle Berliner, denen ich begegnet bin, waren viel zu entzückt von meinem West-Country-Akzent, um mir stattdessen umständlich ein wenig Deutsch beizubringen. Was ein »erstes Mal« ist, weiß ich allerdings trotzdem. Aus Gründen, auf die ich nicht genauer eingehen will, die möglicherweise aber einen halb in Tränen aufgelösten Typen und einen sehr kurzen, sehr schlechten One-Night-Stand umfassen.

»Mein Mann und ich fliegen zum ersten Mal hin. Nicht wahr, Harald?« Sie tätschelt dem Mittsechziger neben ihr den Oberschenkel, woraufhin dieser mit schon fast besorgniserregend rotem Gesicht zu mir herübergrinst. »Der Harald hat ein bisschen Flugangst!« Mit zusammengekniffenen Augen nickt sie mir zu. Anscheinend erwartet sie irgendeine Form von Zustimmung von mir. Dabei kann ich nur ungefähr erahnen, was sie mir mitteilen will. Na ja. Eines kann ich übersetzen: Angst.

Ha. Angst. Ich habe keine Angst mehr. Ich habe sie mitsamt der Heimatverbundenheit aus meinem Gefühlskatalog entfernt.

»Tut mir leid, ich spreche kein Deutsch«, antworte ich ihr betont endgültig in meiner Muttersprache. »Aber nein, es ist nicht mein erstes Mal in London.«

Die Durchsage des Piloten, dass wir nun den Landeanflug auf Heathrow beginnen, bewahrt mich davor, mich weiter mit der Dame unterhalten zu müssen. Stattdessen blinzele ich zu der Gepäckablage über mir und denke wieder an die Einladung, die mir Dimitri vor ein paar Wochen in unserer Berliner WG auf den Küchentisch gelegt hat.

Fuck. Da hätte ich es merken müssen. An diesem Punkt war im Grunde klar, dass ich bereits zu lange unter ein und derselben Adresse zu erreichen war. Nicht an dieser blöden Werbung für Kürbiskaffee. Berlin hat mich betrogen. Es hat mich eingelullt. Mit seinen vielen Partys und Gelegenheitsjobs, mit Dimitris Pancakes, die er immer Eierkuchen genannt hat, und mit Mirkos Zuverlässigkeit bei unserer Zusammenarbeit an On the Flipside. Ich habe noch nie ein Jahr ununterbrochen mit demselben Produzenten an meinem Podcast gearbeitet. Es gibt eine Handvoll Leute rund um den Globus, denen ich genug vertraue, um ihnen die Raw-Files meiner Aufnahmen zukommen zu lassen. Doch mit Mirko war alles so einfach, dass ich nicht mehr das Bedürfnis hatte, zwischen ihnen hin- und herzuwechseln.

Er hat mir angeboten, die Folgen, die eigentlich wöchentlich erscheinen würden, wenn ich in der Lage wäre, mich an so etwas wie einen Plan zu halten, langfristig für mich zu schneiden. Egal, wo ich bin. Und obwohl dies eine jener Verbindungen ist, die ich normalerweise unwiderruflich kappen würde, überlege ich tatsächlich, ja zu sagen. Vielleicht, weil er besonders gut ist. Vielleicht werde ich auf meine alten Tage aber auch einfach nur weich.

Oder es liegt an Lower Whilby. Vielleicht reicht schon die bloße Aussicht auf eine Rückkehr an den Ort, an dem ich aufgewachsen bin, damit ich so sentimental und festgefahren werde wie alle Leute dort.

Lower Whilby.

Lower fucking Whilby.

Dieses kleine Dreitausend-Seelen-Kaff in den englischen Cotswolds, über das es nichts zu wissen gibt. Über das ich nichts mehr wissen will.

Wäre die Einladung nicht gekommen, hätte ich nicht mal im Traum daran gedacht, diesen Herbst dorthin zurückzukehren. In den letzten acht Jahren, seit ich an meinem achtzehnten Geburtstag Zugang zu einem kleinen Sparkonto erhalten habe, bin ich nur zweimal dort gewesen. Das Geld sollte eigentlich meiner Ausbildung dienen. Einer Ausbildung, die – wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre – an einer Universität stattgefunden hätte. Das hatte sich jedoch erledigt, nachdem ich damals meine A-Levels in den Sand gesetzt hatte. Zu niemandes großer Überraschung. Die kleine Jude Hayward aus der Church Close war schließlich schon immer so gewesen: zu faul, zu aufmüpfig, zu rebellisch. Für eine höhere Bildung und für Lower Whilby sowieso.

Bei dem Gedanken kommt es mir vor, als würden alle meine Organe in eine Ecke meines Körpers gepresst werden. Mein Atem geht ein bisschen schwerer, und meine Finger krallen sich ein bisschen fester um die Armlehne des Flugzeugsitzes.

Das ist er: der Whilby-Effekt. Der Grund, wieso ich nie wieder so lange in einer Stadt bleiben werde, dass ich dermaßen eingeengt werden kann. Ich ertrage es nicht, wenn die Straßen auf einmal so vertraut werden, dass ich mich nicht mehr verirre und hinter jeder Ecke nicht länger das Abenteuer, sondern das Gewohnte auf mich wartet. Wenn Fremde plötzlich zu Bekannten werden und sich Vertrauen aufbaut, wo vorher bestenfalls Gleichmut, schlimmstenfalls vage Neugier geherrscht hat.

Ich hasse Eintönigkeit so sehr, dass ich nicht mal die Regelmäßigkeit der Jahreszeiten abkann. Und in Lower Whilby sind die Jahreszeiten so etwas wie eine Gottheit, der es zu huldigen gilt. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass gefühlt alle zwei Wochen irgendein saisonaler Feiertag mit einem Volksfest, einem Markt, einer Kirmes oder einem Backwettbewerb begangen wird. Ich würde es selbst nicht glauben, wenn ich die Dokumentation dieser Events nicht immer tagesaktuell in den Insta-Storys meiner Schwester Olive sehen würde.

Mein eingequetschter Magen macht einen Hüpfer, als das Flugzeug im Landeanflug auf einmal heruntersackt. Ich zucke zusammen. Schließe die Augen. Lege den Kopf in den Nacken, um dem Schwindelgefühl zu entgehen. Aber die leise Ahnung, an einen Ort zurückzukehren, an den ich nicht gehöre und an dem mich niemand haben will, wird auf einmal so laut, dass ich ein kleines bisschen Reisekrankheit sogar vorziehen würde.

Was mache ich hier? Wieso tue ich mir das an?

Weil deine Schwester heiratet, beantworte ich meine stumme Frage. Deine kleine Babyschwester Olive, die schon immer in allem besser war als du. Die nie ins Schwimmbad eingebrochen ist. Sich nie die Ohren selbst gepierct und danach eine Sepsis bekommen hat. Die nie in Craig’s Corner eine Packung mit Dairy Milk Buttons hat mitgehen lassen. Und schon gar keine mit Old Holborn-Tabak. Olive, die ihre A-Levels als Klassenbeste abgeschlossen hat und danach an die Uni gegangen ist, wie es sich gehört. Olive, die Lehrerin an der Primary School geworden ist. Olive, die mit 24 einen vernünftigen Kerl heiratet, der in Whilby in der kleinen Filiale von Barclays arbeitet und daher super Konditionen für einen Hauskredit bekommen hat. Olive, die ihre Freizeit damit verbringt, mit unserer Mum Topfpflanzen im Baumarkt auszusuchen und sich zwischen Vorhängen in der Farbe Buttercup und praktischen weißen Jalousien zu entscheiden.

Olive hat auf meine Hochzeitseinladung geschrieben: »Jude Elisabeth Hayward + One (?)«. In einer geschwungenen, hauchzarten Kalligrafieschrift wie aus dem Bilderbuch. Denn natürlich beherrscht Olive Kalligrafie, und natürlich hat sie hundertfünfzig Einladungskarten per Hand geschrieben. Wahrscheinlich hat sie sogar das Papier selbst geschöpft. Und den Baum dafür gefällt. Sie ist Super-Olive. Und ich bin Jude Elisabeth Hayward + One – mit einem Fragezeichen, weil man bei mir nie weiß. Nicht nur, ob ich einen Partner mitbringe. Sondern auch, ob ich überhaupt aufkreuze.

Aber dieses Mal ist es anders. Nicht mal die dunkelsten Erinnerungen an Lower Whilby können mich davon abhalten, bei der Hochzeit meiner kleinen Schwester dabei zu sein.

Ich hole so tief Luft, dass der Atem in meiner Brust zu vibrieren scheint. Da schließt sich plötzlich eine weiche, leicht klamme Hand um meine.

»Sie haben es ja gleich geschafft.«

Ich blicke auf. Die deutsche Frau neben mir nickt aufmunternd und drückt noch ein wenig fester zu. »Keine Angst.«

Wieder dieses Wort.

Angst.

Kapitel 2

Du bist doch die kleine Hayward!

Jude

In den letzten Jahren bin ich in so ziemlich jeder Hauptstadt Europas gewesen. Ich habe in einem Dutzend Länder gelebt, ihre guten Seiten kennengelernt und die schlechten. Deshalb kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich nirgendwo einem derart miserablen Nahverkehrsnetz begegnet bin wie in den Cotswolds. Nicht einmal in Deutschland. Und dort bin ich häufiger mit meinem Trekkingrucksack an halb zerfallenen Bahnhöfen mit kaputter Anzeige gestrandet, als man es in einem ganzen Leben tun sollte.

Genau dieser Rucksack kostet mich nun fast das Leben, als ich durch den Bahnhof Chippenham galoppiere, um noch irgendwie den letzten Bus nach Lower Whilby zu erwischen.

»Komm schon, komm schon, komm schon«, flehe ich die Sicherheitsabsperrung an, während sie sich zum dritten Mal weigert, mein Zugticket aus London einzulesen und mich nach draußen zu lassen. Verfluchte Technik. Ich weiß, wieso ich früher immer schwarzgefahren und über diese Dinger drübergesprungen bin. Nicht nur kostet die Strecke nach London zu den Stoßzeiten so viel wie eine Niere, die Sicherheitsschleusen sind noch dazu meine persönlichen Feinde.

Endlich schluckt die Maschine meine Fahrkarte, und ich trete einen Schritt vor. Doch im gleichen Moment sehe ich, wie der weiße Doppeldeckerbus draußen auf dem Bahnhofsvorplatz den Kies aufspritzen lässt.

»Neeeeein!« Ich winke wie eine wahnsinnig gewordene Version von Carrie Bradshaw – nur eben nach einem Bus, nicht nach einem Taxi. Und das mitten im County Wiltshire statt in New York City. Immerhin die Locken haben wir gemeinsam. Glückwunsch.

Ich setze zu einem Sprint an, komme aber kaum zwei Schritte weit, ehe ich nach hinten gerissen werde. Der ausgeleierte Riemen, der meine Yogamatte mehr schlecht als recht an meinem Rucksack fixiert, hat sich in den automatischen Türen der Sicherheitsschleusen verfangen und hält mich zurück. Nur um ein Haar schaffe ich es, nicht auf den Hintern zu fallen. Die Türen versuchen zu schließen und piepen wütend, weil ich ihnen im Weg bin. Ich kann regelrecht spüren, wie sich an meinem Oberschenkel ein blauer Fleck bildet, wo das Törchen wieder und wieder gegen mich schlägt.

Der Security-Mitarbeiter, der in einem kleinen Glaskasten auf der anderen Seite der Barriere hockt, schaut mich argwöhnisch an.

Fuck. Den kenn ich doch! Das kann nicht wirklich noch immer Monty Merriweather sein? Der müsste ja mittlerweile … Der tattrige alte Herr kommt aus seinem Sicherheitshäuschen gestapft. Er hat spindeldünne O-Beine und trägt eine Uniform der Great Western Railway, die beinahe so alt aussieht wie er. Der Mann muss an die 80 sein. Ich war mit seiner Enkelin in der Schule, und schon damals war er streng genommen zu betagt, um noch Schwarzfahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Meistens bin ich ihm entwischt. Aber einmal hat er mich dabei ertappt, wie ich über das Drehkreuz gesprungen bin, nachdem ich mitten in der Nacht mit dem letzten Zug aus London gekommen bin. Er hat mich bei meinen Eltern in Whilby abgesetzt und mir damit eine von unzähligen Standpauken beschert. Aber was hätte ich machen sollen? Force of Habit haben in London gespielt, und ich kannte wen, der jemanden kannte, der mit jemandem im Bett war, der Backstagepässe ergattern konnte. Dort bin ich an die E-Mail-Adresse des Bandmanagers gekommen, der mir fünf Jahre später zu einem Interview mit der Rockband verholfen hat. Der Podcast, in dem ich mit den Bandmitgliedern über ihre Gründung und das große Zerwürfnis im Jahr 2015 gesprochen habe, war mein Durchbruch und ist bis heute meine meistgestreamte Folge. Das war es also wert.

»He!«, protestiert Mr Merriweather nun wütend. »He! Nicht so schnell, Miss!«

»Ich muss den Bus nach Lower Whilby erwischen!« Endlich schaffe ich es, meinen Rucksack loszureißen, und spurte an dem verdutzt dreinblickenden Bahnbeamten vorbei. Doch beim Blick nach draußen wird mir klar, dass es zu spät ist. Der Bus der Linie 91a ist bereits abgefahren. Und so wie es aussieht, sitzt keine Menschenseele darin.

»Shit!«

»Naaa, hören Sie mal!«

»Gibt es noch einen späteren Bus?«, frage ich verzweifelt, obwohl ich die Antwort kenne. Ich weiß noch ganz genau, wie oft ich früher bei Tony angerufen habe, damit er mich abholen kommt, wenn ich mal wieder einen der Linienbusse verpasst hatte, die unter der Woche immerhin ganze fünfmal pro Tag fahren. Ob Tony damals schon wusste, dass er mal meine Schwester heiraten würde?

Oh Gott … meine Schwester. Ich schaue auf die Uhr am Bahnhofsgebäude. Kurz nach halb sechs. Um acht fängt Olives Junggesellinnenabschied an – der einzige Grund, wieso ich heute schon angereist bin. Immerhin ist die Hochzeit erst übermorgen, am Sonntag.

»Du bist doch die kleine Hayward!«, stöhnt Monty Merriweather plötzlich hinter mir. »Der freche Satansbraten, der mir früher ständig über die Schranken gesprungen ist!«

»Ich bin streng genommen die große Hayward«, korrigiere ich und mache einen kleinen albernen Knicks, bei dem ich erneut ins Straucheln gerate. Der Rucksack auf meinem Rücken ist zweiundzwanzig Komma sieben Kilo schwer, wie mir die Anzeige am Flughafen Berlin-Schönefeld heute Morgen verkündet hat. Zweiundzwanzig Komma sieben Kilo. So viel wiegt mein Leben.

»Na, so was!« Der Mann stemmt eine Faust in die Hüfte und blickt mich nun ein wenig spitzbübisch an. »Dich hab ich ja seit Jahren nicht gesehen. Bist sicher für die Hochzeit deiner Schwester da!«

»Für genau die.«

»Mensch!«, freut er sich. »Dann sehen wir uns am Sonntag. Die halbe Stadt ist eingeladen. Deine Eltern sind ja mächtig stolz. Tony Sanderson ist auch wirklich ne gute Partie.«

Eine gute Partie. Wieso klingt das, als hätten Mum und Dad ihre Zweitgeborene auf einem Viehmarkt an den Höchstbietenden versteigert?

Ich lächle verkrampft, dann erinnere ich mich an meine Transportmisere. »Sie wissen nicht zufällig, wie ich jetzt so schnell wie möglich nach Whilby komme?«

»Ich würde dich ja mitnehmen, aber ich habe die Spätschicht«, erklärt mir der Mann und steuert langsam wieder seinen Aufsichtsposten an. »Ich kann dir ein Taxi rufen. Wenn du Bargeld hast. Du weißt ja, die kriegen in Whilby nie richtig dieses Wiffy rein, mit dem man die Kreditkartenmaschinen verbinden muss.«

»Ah, das alte Problem mit dem Wi-Fi.« Das Problem ist wohl eher, dass ein Taxifahrer Wi-Fi bräuchte, um in Lower Whilby ein Kartenlesegerät nutzen zu können. Denn das reguläre Netz ist nicht existent.

Ich wusste, eine Reise in meine Heimatstadt gleicht einem Trip in die Vergangenheit. Aber ich hatte verdrängt, dass es quasi die Steinzeit ist.

»Natürlich habe ich kein Bargeld«, sage ich mehr zu mir selbst. Aber dann fällt mir wieder ein, wer ich bin. In Sachen Hochzeitsplanung bin ich vielleicht Jude Elisabeth Hayward plus One mit einem Fragezeichen hintendran. Wenn es allerdings darum geht, das System auszuspielen, trage ich ein dickes fettes Ausrufezeichen hinter meinem Namen.

Kapitel 3

Misch dich nicht ein, James

James

Ich muss die Tür zum Greasy Teaspoon zweimal zuziehen, bis die knarzenden Scharniere und die krummen Holzbalken des Rahmens endlich nachgeben und ich das Café richtig verschließen kann. Als ich den Schlüssel in die Jeanstasche stecke, fällt mir ein wenig Kaffeepulver auf, das noch an meinem Handballen klebt. Ich schlage die Fäuste aufeinander und klopfe die Spuren des Arbeitstages ab.

»Feierabend?«, fragt eine alte Stimme von der gegenüberliegenden Straßenseite. Es ist Mr Chandler, der gerade den Buchladen abschließt. Ich wende mich ihm zu, und zum hundertsten Mal fallen mir die Risse im königsblauen Lack der Fassadenverkleidung seines Ladens auf. Wieder nehme ich mir vor, das auszubessern, bevor das Wetter in den nächsten Wochen richtig mies wird. Wenn es im Herbst einmal anfängt zu pissen, hört es quasi nicht mehr auf. Und das wird dem Anstrich vom One More Chapter den Rest geben. Ich werde es jedoch hinter Mr Chandlers Rücken machen müssen. Der alte Kerl ist berüchtigt dafür, keine Hilfe anzunehmen. Selbst kleine Gesten toleriert er nur widerwillig: Als ich das Café übernommen habe, habe ich begonnen, ihm täglich eine Tasse Kaffee aufs Haus vorbeizubringen. Doch der alte Knabe hat es so sehr gehasst, in meiner Schuld zu stehen, dass wir ständig über die Bezahlung gestritten haben. Deshalb stelle ich ihm seine morgendliche Tasse Entkoffeinierten mittlerweile, ohne zu fragen, draußen aufs Fensterbrett. Und jeden Abend finde ich sie leer und gespült wieder auf dem Sims vor.

Das stillschweigende Arrangement funktioniert nun seit über zwei Jahren und entlockt mir täglich ein Grinsen.

Der alte Buchhändler ist ein kauziger, nach Pfeifenqualm riechender Geselle. Ich sehe wohl ein bisschen mein zukünftiges Ich in ihm. Eigensinnig, alleinstehend und zu dickköpfig, um einzusehen, dass man nicht alles alleine hinkriegen muss. Erst heute Mittag habe ich ihn durch die angelaufenen Scheiben des Teaspoons dabei beobachtet, wie er auf einem Schemel balancierend die Herbstdeko im Schaufenster angebracht hat. Jetzt baumeln kleine, selbst gebastelte Kürbisse über einer handverlesenen Auswahl an saisonaler Lektüre in der Auslage, während die Regale im Ladeninneren noch immer aussehen, als wären sie irgendwann in den Achtzigern mal dominoeffektartig umgekippt und die Bücher anschließend ohne System wieder einsortiert worden.

»Ich geh noch auf ein Pint rüber«, erwidere ich, stecke die Hände in meine Jackentaschen und nicke die Straße runter, wo sich die ersten Leute bereits vor dem Pub auf dem Saint Andrews Square versammelt haben und Biergläser gegeneinanderstoßen.

»Ah«, macht Mr Chandler knurrend. »Der Junggesellenabschied für den kleinen Sanderson. Hat mir Deb heute Morgen erzählt, als sie mit dem Hund draußen war.«

Ich nicke. Ich kenne Tony Sanderson nicht besonders gut, aber wenn er verspricht, aufgrund seiner Hochzeit heute Abend jeden einzelnen Deckel in Debs Kneipe zu übernehmen, soll es mir recht sein.

»Na, dann. Trink einen für mich mit, James. Und übernimm dich nicht.« Er hebt gespielt drohend einen seiner Zeigefinger, der ausgemergelt wirkt und nur an den Gelenken dick von Arthrose ist.

»Zu Befehl, Mr Chandler.«

»Ja, ja.« Er wendet sich zum Gehen und winkt ein wenig missmutig über seine Schulter. »Mr Chandler war mein Vater. Nenn mich David.«

»Ich …«

Das Tosen eines herannahenden Wagens, der viel zu schnell über das unebene Pflaster donnert, bringt mich zum Schweigen. Ein Taxi rauscht heran, weicht einem Vauxhall aus, der vor dem One More Chapter geparkt hat, und schleift nur wenige Zentimeter vor meinen Füßen am Bordstein entlang. Laub und Regenwasser werden aufgewirbelt und bespritzen meine Red Wings.

»Bloody Hell«, höre ich David Chandler knurren, als er sich auf dem Bürgersteig entfernt.

Ich wische mir kopfschüttelnd die Stiefelspitze an meinem Hosenbein ab. Vermutlich ein verfluchter Tourist, der auf das Gerücht reingefallen ist, in der Saint Andrews Church wären die Kampfszenen aus irgendeinem Zauberlehrling-Film gedreht worden. Die Frau von Mayor Khan hat es auf der Stadt-Website gestartet, um mehr Besucher anzulocken. Dabei ist der einzige Blockbuster, der je in Saint Andrews gedreht wurde, ihre spielfilmlange Handyaufnahme von der Taufe ihres Patenkindes.

Hastig hole ich Mr Chandlers Tasse, stelle sie auf meine eigene Türschwelle, um sie später reinzuräumen, und nähere mich anschließend mit gesenktem Kopf dem Taxi. Es ist direkt vor dem Pub zum Stehen gekommen. Bei noch laufendem Motor öffnet sich die Hintertür, und eine Frau klettert von der Rückbank. Mit dem Hintern voran schiebt sie sich aus dem Wagen und zerrt einen Trekkingrucksack hinter sich her, der gut und gerne ein Drittel ihres eigenen Körpergewichts auf die Waage bringt. Ich bleibe am Straßenrand stehen und mustere die Szene aus verengten Augen. In Momenten wie diesem wird mir bewusst, dass Lower Whilby tatsächlich mein Zuhause geworden ist. Jede Veränderung in der Kleinstadt beobachte ich mit einer Mischung aus Neugier und Argwohn – weil mir wirklich etwas an dem malerischen Örtchen und seiner eingeschworenen Gemeinschaft liegt. Ich kann Einheimische mittlerweile blind von Fremden unterscheiden und bemerke daher, dass Menschen wie die Frau mit dem Rucksack nicht hierhergehören. Und das nicht nur, weil mir der Hintern in den hautengen Leggings alles andere als bekannt vorkommt.

Fuck. Wenn ich den Kerl, der in London aufgewachsen und in Manchester zur Uni gegangen ist, noch weiter hinter mir lasse, fange ich noch an, Falschparker aufzuschreiben oder Jugendliche anzupöbeln, die im Bus ihre Schuhe aufs Polster stellen.

Die Frau wirft einen kurzen, skeptischen Blick auf das Kriegerdenkmal in der Mitte des Platzes, schüttelt den Kopf und versucht anschließend, ihr Gepäck auf der Taxirückbank abzustützen, um es von dort leichter auf den Rücken setzen zu können. Doch das Ungetüm gleitet von den Ledersitzen und lässt sie genervt aufstöhnen. Sie wirft den Kopf in den Nacken, was ihren beinahe fußballgroßen, unordentlichen Dutt wippen lässt.

Ich blinzele ein-, zweimal, ehe mir klar wird, dass ich lächle. Und ich weiß nicht einmal genau, wieso. Es hat jedenfalls nichts mehr mit Mr Chandlers sauber gespülter Tasse zu tun. Gerade will ich rübergehen, um ihr mit dem Rucksack zu helfen, da schlägt die Fahrertür des Taxis plötzlich auf und ein aggressiv wirkender Mann mit Glatze stürzt heraus.

»Mein Geld«, brüllt er ihr zu. »Zwanzig Pfund haben wir gesagt.«

»Ich hole dein Geld ja«, erwidert die Frau mit einem Augenrollen, auf das sie in Anbetracht der Tatsache, dass der Fahrer bereits auf Hundertachtzig ist, besser verzichtet hätte. Ich ziehe die Brauen zusammen.

Misch dich nicht ein, James.

»Wo willst du mein Geld holen? Hast du hier einen Goldschatz vergraben? Ich muss wieder zurück nach Chippenham. Wer bezahlt mir das?«

Der Fahrer steht nun genau vor ihr und denkt gar nicht daran, ihr mit dem Trekkingrucksack zu helfen. Ohne Rücksicht auf ihn, seine plötzliche Nähe oder seinen bedrohlich erhobenen Zeigefinger schwingt sich die junge Frau das Gepäck über die Schulter und streift dabei den geladenen Glatzkopf am Handgelenk. Die Sportmatte, die an den äußeren Riemen befestigt gewesen ist, geht zu Boden.

»Jetzt pass doch auf!«

»Wie wär’s, wenn du fremden Frauen einfach nicht so auf die Pelle rückst?« Der Knödel aus rotbraunem, gelocktem Haar löst sich und sackt in ihren Nacken ab. Doch die Frau hält den Kopf weiterhin stolz erhoben, als hätte sie noch nie im Leben vor irgendetwas Angst gehabt.

»Ich will meine zwanzig Pfund, Mädchen, sonst …«

»Sonst was?«, höre ich mich sagen.

Ich habe gar nicht richtig gemerkt, dass ich über den Platz geschritten und an das streitende Duo herangetreten bin. Oder dass ich meine Hand aus der Jackentasche gezogen und zur Faust geballt habe, als würde ein Teil von mir damit rechnen, sie gleich gebrauchen zu müssen.

»Sie schuldet mir ’nen Zwanziger!« Der Fahrer inspiziert mich. Als er meine geballte Faust bemerkt – und hoffentlich auch, dass sie an einem Arm dranhängt, der in der Lage wäre, ihn ohne große Mühe zurück in seine Karre zu befördern –, verändert sich sein Gesichtsausdruck. »Sie kann hier nicht mit Karte zahlen«, knirscht er nun gesitteter durch die Zähne. »Hab ich ihr vorher gesagt. Wusste sie beim Einsteigen.«

»Und ich habe gesagt, du kriegst dein Geld.« Sie wendet sich von ihm ab und mir zu. »Brauchst du irgendwas, oder darf ich das hier vielleicht allein regeln?« Ihre Augen flitzen zwischen meinen Pupillen hin und her und gleiten dann kurz über meine Gestalt. Ich komme aus dem Takt. Fuck, sie hat gruselige Augen. Oder verdammt schöne. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Obwohl sie wutverengt sind, erkenne ich, dass sie kastanienbraun sind – so wie das Haar der Frau. Und dass zwischen dem Kastanienbraun und dem Unterlid ein kleiner Streifen Weiß freibleibt. Sanpaku-Augen nennt man es, glaube ich, wenn nur das Oberlid die Iris überlappt. Meine Mutter hält sie für ein schlechtes Omen und einen Vorboten auf einen gewaltsamen Tod. Aber meine Mutter hat sich früher auf Tour auch zu oft in die Hände von fragwürdigen Gurus begeben, die allerhand schwachsinnige Saat in ihren zu Esoterik neigenden Nährboden gestreut haben. Und die Drogen, die Mum dabei geraucht hat, haben sie sicherlich auch nicht gerade vernünftiger gemacht.

Ich mache einen Schritt von der angenervten Frau mit den mystischen Augen weg und versenke meine Hände wieder in den Jackentaschen. Darin finde ich einen Geldschein und eine Rabattkarte von Marjories Frisörsalon. Alle zehn Haarschnitte bekommt man wahlweise eine Rasur, einmal Augenbrauenzupfen oder einen Prosecco umsonst. Ich tendiere dazu, den Prosecco zu nehmen, weil ich meinen Bart lieber selbst rasiere und auch ein bisschen Angst habe, auszusehen wie Christina Aguilera in den 2000ern, wenn ich Marj an meine Brauen lasse.

»Ich wollte nur …«, beginne ich, sehe ihr aber sofort an, dass kein Satzende sie besänftigen würde.

»Wieso..?« Die Frau spreizt frustriert die Finger und schiebt sich an mir vorbei. »Wieso muss sich in diesem Pisskaff jeder in alles einmischen?«

Sie kennt sich hier also aus. Vielleicht … ich sehe ihr nach. Sie trägt einen gestrickten, viel zu großen Pullover, der ein bisschen aussieht, als hätte sie ihn aus dem Kleiderschrank ihres Grandpas gestohlen. Lediglich der Bauchgurt des Trekkingrucksackes, den sie in diesem Moment zuzieht, verrät, dass sie darunter eine kurvige Taille vorzuweisen hat.

Und die Leggings natürlich … die Leggings.

»Mein Geld?«, hakt der Taxifahrer noch einmal nach und weckt mich aus dem Tagtraum, in dem mich die verfluchten Lululemons kurz geschickt haben. Ich bin eindeutig zu lange nicht mehr aus diesem Ort gekommen, in dem das Durchschnittsalter weit über meinem liegt und fast alle Frauen verheiratet sind. Und niemals in Workout-Hosen aus dem Haus gehen würden.

»ICHMACHJASCHON!«

Sie stapft geradewegs in den Prince of Wales Pub und lässt mich mit dem inzwischen hochroten Taxifahrer zurück.

»Zwanzig, haben Sie gesagt?«, frage ich und übergebe ihm den Geldschein aus meiner Jackentasche.

Kapitel 4

Du schon wieder

Jude

»Ist Tony da?«, frage ich. Die Menschenmenge vor dem Pub sieht mich misstrauisch an, als ich durch sie hindurchwate. Die überwiegend männlichen Besucher teilen sich kopfschüttelnd vor mir, um den Weg ins Innere freizugeben. Oder auch, um mir nicht zu nahe zu kommen. Ich gehöre so offensichtlich nicht an diesen Ort, an dem vor jedem historischen Steingebäude farblich abgestimmte Geranien und im Shabby Chic dekorierte Zierbänke stehen, dass die Junggesellen-Crew auf Abstand zu mir geht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich dringend eine Dusche bräuchte. Nach einer insgesamt siebenstündigen Reise in fünf verschiedenen Verkehrsmitteln und dem damit einhergehenden Stress duftet niemand mehr nach Rosen. Wahrscheinlich hat mich der Kerl eben auf der Straße auch deswegen behandelt wie ein Sozialprojekt.

Ich stoße die Pubtür auf und erstarre für einen Moment. Im Prince of Wales sieht es aus, als wäre die Zeit stehen geblieben. Die holzvertäfelten Wände, die Bierkrüge, die überall ausgestellt sind, die unzähligen Wimpel an der Decke. Alles ist noch exakt so wie vor zehn Jahren, als ich hier zum ersten Mal hinter die Theke gegriffen und eine Flasche Gin geklaut habe. Sofort bekomme ich eine Gänsehaut. Es war genau hier … Genau hier hat es angefangen: mein Schicksal, dass mir niemand in Lower Whilby jemals wieder ein Wort glauben wird.

Ich blicke mich um. Ob er auch da ist? Der Mann, wegen dem ich damals gegangen bin?

Quatsch. Ich bin nicht nur seinetwegen gegangen. Und natürlich ist er auch nicht hier. Er ist in die USA gezogen und ein hohes Tier in irgendeiner Kanzlei geworden. So wie Männer wie er es eben tun.

Mit einem Räuspern hake ich die Daumen unter meine Schulterriemen und wende mich an den erstbesten Kerl, um erneut nach Tony zu fragen. Ich schäme mich, dass er mir den Arsch retten muss. Als wären wir noch immer Teenager. Mein Gegenüber nickt zur Bar. Tony steht mit aufgestütztem Ellenbogen am Tresen, umzingelt von einer Horde Typen, die ausgelassen über einen Witz lachen. Super. Genau das, was ich jetzt brauche: noch mehr Männer in Anzughosen, Steppwesten und blauen Hemden mit hochgekrempelten Ärmeln, damit man die kostspieligen Uhren an ihren Handgelenken auch sehen kann.

Das Bier auf halbem Weg zum Mund, wird mein Schwager in spe plötzlich auf mich aufmerksam. Dass Tony sich seit einiger Zeit einen rotblonden Bart stehen lässt, wusste ich aus Olives Instagram-Galerien. Dass er jetzt aber auch in seiner Freizeit Anzug trägt, ist mir neu. Von den Fotos aus Gran Canaria, Korfu und der Isle of Man kenne ich ihn nur noch in Bermudashorts und Bootsschuhen.

»Jude! Was machst du hier?« Tony breitet fragend die Arme aus. Nun, da meine Identität aufgedeckt ist, komme ich mir vor, als hätte man mich auf eine Bühne gestellt und würde mich aus allen Himmelsrichtungen anstrahlen. Dennoch schenke ich Tony ein erleichtertes Lächeln und ziehe ihn in eine flüchtige, leicht stinkige Umarmung.

»Hast du einen Zwanziger?«, frage ich ihn, statt zu antworten. »Ich zahl’s dir zurück!«

»Ich … äh … okay?« Er greift nach seiner hinteren Hosentasche. »Olive wartet schon seit heute Nachmittag auf dich«, stammelt er ein wenig neben der Spur, während er durch absurd viele Scheine in seiner Geldbörse kramt.

»Hab den Zug in London verpasst«, lüge ich. In Wahrheit habe ich beim Buchen meines Fluges die Zeitverschiebung nicht einkalkuliert.

»Sie hatte sich darauf gefreut, sich mit dir und den anderen … keine Ahnung, die Haare zu machen oder so.«

»Die Haare zu machen?«, wiederhole ich stutzig und rümpfe die Nase. Meine Schwester und ich haben uns noch nie gegenseitig frisiert. Das heißt … nicht seit ich ihr mit vier einen Pony geschnitten habe, mit dem sie selbst in Berlin-Kreuzberg negativ aufgefallen wäre.

»Ja. Was ihr Frauen halt so macht, wenn ihr euch auf einen Ausgehabend vorbereitet. Hier!« Tony pflückt eine Zwanzig-Pfund-Note aus dem kleinen Vermögen, das er mit sich herumträgt.

»Ausgehabend? Wir touren doch nur ein bisschen durch Lower Whilby? Danke.« Ich ziehe ihm den Schein zwischen den Fingern hervor. Genau deswegen musste ich Tony um das Geld bitten. Er rückt es einfach raus. Meine Schwester – oder Gott bewahre, meine Eltern – hätten eine Million Vorwürfe als Zinsen draufgeschlagen.

»Wofür …?«, fängt er an, aber ich wende mich schon von ihm ab. Ich muss jetzt wirklich dringend diesen Taxifahrer bezahlen. Im Umdrehen reiße ich jedoch mit meinem Rucksack eine hochgewachsene Gestalt mit. Es ist der Typ von draußen.

»Hi«, sagt er knapp und drückt mein Gepäck sanft, aber bestimmt von sich weg. »Die hast du verloren.« Unbeeindruckt reicht er mir meine zusammengerollte Yogamatte. Diese schwachsinnige Yogamatte. Mirko war der Meinung, ich könnte auf ihr meine innere Mitte finden – vorzugsweise in der Kindspose oder im Schneidersitz – und so mit mehr Zen durchs Leben gehen. Mit mehr Zen meinte er natürlich primär mehr bezahlte Kooperationen für den Podcast, sodass ich mein Hobby endlich zum Beruf machen und in der Konsequenz auch ihn besser bezahlen könnte. Aber alles, was ich auf dem grauen Gummimaterial gefunden habe, ist die Erkenntnis, dass ich so etwas wie eine innere Mitte nicht besitze. Und wenn doch, dann ist sie die meiste Zeit damit beschäftigt, Stepptanz zu tanzen und währenddessen verdorbene Lyrics der Bloodhound Gang zu summen, die sich vor zwanzig Jahren in meinem Gedächtnis eingenistet haben und sich seitdem weigern, Miete zu zahlen.

»Ich … ähm … Danke!« Er bringt mich aus dem Konzept. Vielleicht, weil ich ihn – im Gegensatz zu jedem anderen hier im Pub – nicht zuordnen kann. Keine Ahnung, wer seine Eltern sind, welches Geschäft er in Whilby führt oder wie viele Jahrgänge er in der Schule über mir war. Drei oder vier, wenn ich schätzen müsste. Vielleicht auch fünf. Er muss so um die dreißig sein. Ich bin mir jedoch nicht nur sicher, dass ich ihm nie im Schulbus begegnet bin, ich glaube sogar, dass er gar nicht von hier ist. Auch wenn die geschnürten Lederstiefel, die Jeans und die Sherpa-Cordjacke ihn wie einen Jungen vom Land aussehen lassen, umgibt ihn diese unverkennbare und nicht genau definierbare Unwhilbyhaftigkeit. Vielleicht hat es etwas mit dem braunen Fünftagebart zu tun. Oder der nach hinten gedrehten Kappe, aus der über dem Verschluss sein Haar herausschaut. Nicht ganz glatt. Nicht ganz lockig.

So oder so … Er muss der erste Zugezogene seit dem Mittelalter sein.

Statt einer Antwort nickt er mir nur zu. Dann streckt er Tony die Hand entgegen und sagt rau und ein wenig ruppig: »Herzlichen Glückwunsch.« Es hört sich an, als wolle er um jeden Preis vermeiden, wie ein Mensch mit echten Gefühlen zu klingen. Aber so sind die Männer hier. Emotionen zeigen sie nur, wenn ihr liebster Rugby- oder Fußballverein spielt. Nach dem Jahr in Berlin, wo mir einige Kerle beim ersten Date von ihren Therapieerfahrungen erzählt haben und in Tränen ausgebrochen sind, wenn sie bemerkt haben, dass ich keine Vegetarierin bin, ist das ein kleiner Kulturschock.

»Jude, ich will dich nicht hetzen«, beginnt Tony, während sich der Fremde an den Tresen verzieht und mit einem einzigen gereckten Finger ein Pint bestellt. »Aber Livie erwartet dich wirklich, und du …« Tony spricht noch immer mit mir, als wolle er sich bei mir einschleimen, aber der Blick, mit dem er meinen Aufzug mustert, spricht Bände.

»Ich geh ja schon. Tu mir einen Gefallen und sag Olive nichts von dem Geld, ja?«

»Hältst du mich für lebensmüde?«

Ich lächle ihn an. »Nein. Ich halte dich für ein kluges Kerlchen, Tony.«

Er grinst und wirkt dabei ein wenig stolz auf sich. Für einen Moment erinnert er mich so sehr an den Achtzehnjährigen, der mich mitten in der Nacht vom Bahnhof Chippenham abgeholt hat, dass mich die Erinnerungen an früher fast erdrücken. »Wofür brauchst du das Geld eigentlich?«

»Muss einen Taxifahrer bezahlen, der wahrscheinlich vor Wut gleich draußen das Kriegerdenkmal kurz und klein schlägt.«

»Der ist schon weg«, kommt es da auf einmal brummig von der Bar. Der Fremde dreht sich um. Er lehnt mit einem Ellbogen auf der Kante der Theke, mit der anderen Hand setzt er das Glas an, aus dem er trinkt wie ein Verdurstender.

Irgendetwas an ihm kommt mir bekannt vor. Und doch kann er nicht von hier sein. Er mag in Debs Pub wie ein Einheimischer Bier bestellen und den Junggesellenabschied eines bunten Hundes wie Tony besuchen, aber da ist etwas – in seinem Blick, in seiner Körperhaltung … etwas, das sagt, dass er ein anderes Leben kennt. Eines, in dem nicht jeder weiß, wer du bist und woher du kommst und welche Scheiße du schon gebaut hast.

»Wie er … er ist schon weg?«, frage ich, nachdem ich mich wieder ins Hier und Jetzt geblinzelt habe. Irgendjemand hat »Don’t look back in anger« auf der Jukebox ausgesucht. Ein Rausschmeißer-Song um gerade mal halb sieben.

Der Fremde zuckt die Schultern.

»Aber ich …« Ich fuchtele mit dem Geldschein, dann kombiniere ich. »Du hast ihn bezahlt?«

»Ich wollte, dass er verschwindet.«

»Ich hab gesagt, du sollst nicht …« Ich nähere mich mit einer irrationalen Wut im Bauch dem Tresen. Mir ist bewusst, wie albern ich aussehe mit meinem Riesenrucksack und den ungewaschenen Haaren und den Ausdünstungen von fünf verschiedenen Verkehrsmitteln auf mir, in mir und um mich herum, aber …

Ohne mit der Wimper zu zucken, stibitzt der Kerl den Geldschein zwischen meinen Fingern hervor, beugt sich herum und knallt ihn auf die Bar.

»Reg dich ab, Love. Jetzt sind wir quitt. Kein Problem.«

»Aber ich …«, beginne ich erneut, doch er schneidet mir das Wort ab.

»Debby, Darling, tust du mir einen Gefallen?«, er winkt die Barfrau heran, die seinem Ruf mit einem Schmunzeln folgt. Ich habe noch nie erlebt, dass Deborah Schuster es gestattet, dass ein Gast sie ungestraft Debby nennt. Von Darling mal ganz zu schweigen. Zugegeben: Es ist zu meiner Zeit auch nicht oft vorgekommen. Als einzige offen lesbische Frau in ganz Lower Whilby hat sie den Ruf, jeden zu Kleinholz zu verarbeiten, der sich im Prince of Wales danebenbenimmt.

»Was kann ich für dich tun, Jimmy?«

Debs Stimme klingt wie ein Stück Kernseife, das über eine rostige Käsereibe gezogen wird. Jimmy. Er sieht überhaupt nicht aus wie ein Jimmy. Für einen Jimmy ist er gut einen Kopf zu groß und vier Stone Muskelmasse zu schwer.

»Steck den hier in die Kasse«, er lässt die Banknote über den Tresen gleiten. »Mein Beitrag zu Tonys Rechnung heute Abend.«

»Du sollst mich nicht einladen«, zische ich ihm zu.

Jimmy setzt das Bierglas ein weiteres Mal an und trinkt es in einem Zug leer. »Ich habe dich nicht eingeladen. Und außerdem hast du doch eben selbst das Geld von Tony geschnorrt, wenn ich das richtig verstanden habe.«

»Das ist etwas anderes. Er ist der Verlobte meiner Schwester.«

»Na, scheiß mir doch einer die Wand an«, dröhnt Deb so laut, dass sie für einen Moment selbst Noel Gallagher aus den Lautsprechern übertönt. »Jude Hayward, dass du dich noch einmal hier reintraust.«

Der ganze Pub dreht sich nun zu uns um. Verlegen weiche ich den Blicken aus, straffe dann aber sofort die Schultern, um zu verschleiern, wie peinlich mir die gesammelte Aufmerksamkeit ist.

»Ich habe mich früher schon nicht an dein Hausverbot gehalten, Deb.« Ich lächle ein wenig bei der Erinnerung an ihre unzähligen und doch nie ganz ernst gemeinten Versuche, mich aus ihrem Laden zu schmeißen.

»Du hast mir so oft die Zeche geprellt, ich müsste dich eigentlich hierbehalten und von jetzt bis Weihnachten zum Gläserspülen verdonnern.« Die Barkeeperin wirft sich kopfschüttelnd ein Geschirrtuch über die Schulter und lässt mit der anderen Tonys beziehungsweise Jimmys Zwanziger in ihrer Hosentasche verschwinden. Trotz ihres rauen Tons schwingt eine Art von Bewunderung für meine jugendliche Rebellion in ihrer Stimme mit. Sie weiß, wie es ist, hier anzuecken.

»Du hättest das Wanted-Schild von mir aufhängen müssen, mit dem du immer gedroht hast.« Ich grinse ihr zu und fange dabei aus Versehen Jimmys Blick ein. Er betrachtet mich nun anders als noch vor wenigen Augenblicken. Denn so ist es immer. So ist es hier. Die vorgefertigte Meinung anderer wird unreflektiert übernommen. Wobei es zugegebenermaßen nicht gerade für mich spricht, dass ich gerade fast in ein Handgemenge mit einem Taxifahrer geraten wäre.

Jimmy blinzelt heftig und starrt dann wieder unbeteiligt geradeaus. Ein komischer Typ ist er … Ich wende mich gerade Tony zu, um ihn über ihn auszufragen, da platzt eine aufgelöste Frau mit honigblondem Haar durch die Pubtür und stößt einen spitzen Schrei aus.

»JUDE!«

Ach, Shit.

Meine Schwester stakst auf mich zu wie ein neugeborenes Schnabeltier. Ich sehe an ihr auf und ab. Ihre Haare sind auf eine Art und Weise geföhnt, von der ich nicht mehr weiß, ob sie altmodisch oder schon wieder modern ist. Auch ihr Make-up ist perfekt – dezent, aber glitzernd, sodass ihre feinen Gesichtszüge weniger kindlich wirken, als mein Gehirn sie abgespeichert hat. Dazu trägt sie ein goldenes Kleid, für das es draußen viel zu kalt ist und das im Prince of Wales etwas fehl am Platz wirkt. Als mein Blick bei ihren Füßen ankommt, erkenne ich jedoch den Grund für ihren unsteten, sehr unolivehaften Gang. Sie trägt ein Paar offener Spa-Pantoffeln, die ihre Zehen entblößen, und dazwischen Schaumstofftrenner, die wohl verhindern sollen, dass Olive sich die frische French Manicure versaut. Oder nennt man es an den Füßen eine French Pedicure? Keine Ahnung. Dass Olive selbst an den kleinen Zehen genug Nagel hat, um diese Technik aufzutragen, spricht jedenfalls dafür, dass selbst ihre verfluchten Füße besser sind als meine.

Als ich meine kleine Schwester sehe, wird mir trotz aller Umstände warm ums Herz. In den letzten Jahren habe ich mir recht erfolgreich eingeredet, dass sie und ich zu wenig gemeinsam haben, um uns jemals wieder nahestehen zu können. Dass unsere Lebensstile unvereinbar sind. Dass sie zu viel kaputtgemacht hat, als sie mir damals nicht geglaubt hat, aber …

Ich presse kurz und fest die Lider zusammen, als ich einen Stich hinter meiner Stirn spüre, besinne mich jedoch schnell.

»Olive«, begrüße ich sie.

»Wo bleibst du denn?« Zur Stressbewältigung knautscht Olive einen rosa Knäuel aus Satinstoff zusammen, den sie in den Händen hält.

»Ich bin da«, sage ich überflüssigerweise.

»Ich habe vor über zwei Stunden mit dir gerechnet.« Vorwürfe. Nach gerade einmal dreißig Sekunden. Das muss ein neuer Rekord sein.

»Ich bin jetzt da, Olive.«

»Aber du … Du …« Ihr Blick drückt deutlich aus, was sie nicht auszusprechen vermag. Vermutlich aus Anstand. Olive würde nie in der Öffentlichkeit eine Szene machen und mich wegen meines Aufzugs an den Pranger stellen. Dass sie sich in Pantoffeln und noch trocknendem Nagellack im Pub blicken lässt, grenzt schon an ein Wunder. Also seufzt sie nur. »Wir sind alle schon seit einer Stunde in Marjorie’s Salon. Wenn sie nicht aufgeschnappt hätte, dass du dich hier rumtreibst, dann … Was machst du überhaupt hier?«

»Ich wollte deinen Verlobten begrüßen.« Ich zeige auf Tony, der allem Anschein nach gehofft hat, nicht in das Gespräch miteinbezogen zu werden.

»Wieso bist du nicht direkt zu Mum und Dad gegangen? Oder zu mir? Tony, wieso hast du sie nicht zu Marjorie geschickt?« Olive gestikuliert aufgebracht und schleudert dabei den Satinstoff umher. Ihr Verlobter streckt unschuldig die Hände von sich.

»Es war meine Schuld«, verteidige ich ihn.

»Was du nicht sagst«, schnarrt Olive und drückt mir den Stoff vor die Brust, der sich als winzig kleiner, kaugummirosa Morgenmantel entpuppt. Team Bride steht in geschwungenen Lettern auf dem Rücken. Mist. Sie hat sich wirklich gewünscht, dass ich Teil von ihrer Make-over-Session in Marjorie’s Salon bin. »Und jetzt komm einfach. Ich will nicht den ganzen Abend in diesem Aufzug hier rumstehen.« Olive zeigt auf ihre nackten Füße, als wären sie eine Schande.

Bevor ich hinterherdackele, werfe ich einen letzten Blick zur Bar. Ich rede mir ein, dass ich mich nur von Deb verabschieden will. Aber sobald mir klar wird, dass Jimmy über sein Bierglas hinweg geradewegs auf meinem Hintern gestarrt hat, bin ich mir da nicht mehr so sicher.

Kapitel 5

An dem Mädchen verbrennst du dir die Finger

James

Tony Sanderson will mir ein drittes Bier aufschwatzen. Doch wenn ich mich darauf einlasse, komme ich morgen nicht aus dem Bett. Zumindest nicht früh genug, um mein Workout durchzuziehen, bevor ich um halb acht den Laden aufschließe und den ersten hungrigen Mäulern in Lower Whilby einen Scone mit Marmelade oder einen Frischkäsebagel zu ihrem English Breakfast Tea serviere. Schon das zweite Pint war keine gute Idee, wenn ich die Routine, die mir so wichtig ist, unbeschadet durchziehen will. Aber ich hatte Hoffnung, dass mir das Bier dabei helfen würde, später in einen traumlosen Schlaf zu fallen, statt die halbe Nacht wach zu liegen, nur weil ich mal wieder einen passabel geformten Arsch in Sportleggings gesehen habe.

Das passiert nun mal nicht mehr so oft, seit ich mir einen Fitnessraum in dem maroden, steinernen Hinterhäuschen des Greasy Teaspoons eingerichtet habe, statt in ein gut besuchtes Großstadt-Gym zu gehen. Und andere Dinge, die Frauen und ihre Körper involvieren … tja, die passieren auch nicht mehr so oft. Ich habe mich trotzdem noch nie so wohl gefühlt wie in Lower Whilby. Dass es praktisch unmöglich ist, hier eine Frau kennenzulernen, die nicht bereits seit der Secondary School mit ihrer großen Liebe zusammen ist, hat mich bisher recht wenig gestört. Eine Beziehung kommt für mich sowieso nicht mehr infrage. Und von einem One-Night-Stand wüsste am nächsten Tag die ganze Stadt. Dafür würde Marjorie schon sorgen. Während so einer Dauerwelle kann man wirklich jede Menge Gossip rumerzählen.

Shit.

Ich nehme das dritte Pint, das der Bräutigam mir hinstreckt, nun doch an. Auch wenn ich dafür morgen ein Zombie sein werde.

»Hab dich noch nie so tief ins Glas schauen sehen, Jimmy-Boy.«

Ich grinse Deb schief mit einem gehobenen Mundwinkel an. Da soll mal einer sagen, meine Flirt-Skills wären in Whilby eingerostet. Die sechzigjährige Pubbetreiberin mit dem Vokuhilahaarschnitt und den Harley-Davidson-Klamotten ist meinem Charme komplett erlegen.

»Der gute Tony heiratet nur einmal.« Ich erhebe mein Glas und proste ihr zu.

»Hoffen wir es für ihn. Die kleine Hayward würde ihn im Fall einer Scheidung wahrscheinlich an den Eiern am Rathausturm aufhängen.« Deb nickt zur Tür, wo die kleine Hayward vor gut einer Stunde in Puschen hereingestürzt ist und ihre Schwester anschließend abtransportiert hat. Olive Hayward sehe ich regelmäßig bei mir im Teaspoon. Sie trifft sich dort mit ihren Freundinnen, schnattert ausgiebig über das Leben mit Tony und begegnet fast immer einem Elternteil der Kinder, die sie in der Grundschule draußen an der Meadowlark Lane unterrichtet. Sie ist nett. Ein wenig herrisch vielleicht, aber sie gibt immer gut Trinkgeld.

»Wie kommt’s, dass ich noch nie von ihrer Schwester gehört habe?« Ich gebe mir Mühe, beiläufig zu klingen, sodass Deb gar nicht erst auf die Idee kommt, den Ofen der Whilby-Gerüchteküche anzuheizen. Dabei war dieser Hang zum belanglosen Drama ironischerweise einer der Gründe, die mich so für diesen Ort eingenommen haben. In Whilby haben die Leute nicht viel für Promi-Tratsch übrig. Sie tauschen sich lieber über die Preisentwicklung auf dem Farmers’ Market aus, über die Karriere von Mr Chandlers Enkelin, die in Harvard studiert, oder über das neue Bed & Breakfast, das ein deutsches Ehepaar im April genau pünktlich zum jährlichen Springtide Festival hier aufgemacht hat.

Die Leute in Whilby sind so besessen von den Geschehnissen in ihrem Mikrokosmos, dass sie keine Kapazitäten haben, sich darum zu scheren, mit wem meine Mutter in den 90ern im Bett war. Oder welcher Song meines Dads von welcher Affäre mit welchem Groupie handelt. Sie sprechen lieber darüber, dass der zehnjährige Sohn der Bronwicks begonnen hat, auf dem Saint Andrews Square Blockflöte zu üben, oder dass Monty Merriweather letztes Jahr an Halloween so authentisch als Queen Elizabeth verkleidet war, dass Cathy Brown einen wortwörtlichen Herzinfarkt erlitten hat, weil sie glaubte, sie habe den Geist der verstorbenen Monarchin gesehen.

»Jude Hayward ist ein Satansbraten.« Deb muss bei dieser Aussage breit grinsen, was das Fehlen eines Zahns in ihrem Oberkiefer offenbart. »Mit sechzehn hat sie mir eine Flasche Gin geklaut und heimlich auf der Toilette geraucht. Wahrscheinlich denkt sie bis heute, ich hätt’s nicht gemerkt.« Sie gluckst. »Kannst dir vorstellen, dass jeder einzelne Kerl in ihrem Alter in sie verknallt war.« Mit dem Kinn deutet sie quer durch den Schankraum, als würden sich all jene Kerle heute Abend im Pub befinden. Was gar nicht so unwahrscheinlich ist.

»Was ich sagen will: An dem Mädchen verbrennst du dir die Finger, Junge.«

Meine Zerstreuungstaktik scheint Deb nicht überzeugt zu haben. Sie hat sich schon zu oft mit betrunkenen Männern über einen Tresen hinweg unterhalten.

»Ich frag ja bloß.« Zur Ablenkung schaue ich in mein Glas und lasse das restliche Bier darin kreisen. »Ich kenne die Lebensgeschichte von jedem Spross aus dieser Stadt, aber bis eben wusste ich nicht mal, dass die Haywards eine zweite Tochter haben.«

Deb schnaubt. »Erscheint dir Doc Hayward wie ein Kerl, der mit seinem rebellischen Nachwuchs hausieren geht?«

Ich überlege einen Moment. Obwohl ich seit über zwei Jahren hier lebe, bin ich noch nie Patient in der Praxis von Dr. Rupert Hayward gewesen. Und er noch nie Kunde in meinem Laden. Der Hausarzt wirkt wie ein zugeknöpfter Tory-Wähler, so ultimativ englisch, dass man ihm eine Verwandtschaft zu den Windsors abkaufen würde. Wenn ich an den Wochenenden frühmorgens trainiere, sehe ich ihn manchmal mit seinen beiden Jagdhunden rausfahren, und ab und an kehrt er mit einem erlegten Tier in seinem Suzuki Jimny zurück. Nein, dieser Mann würde wirklich nicht an die große Glocke hängen, was seine Tochter als Minderjährige auf Debs Pub-Toilette angestellt hat.

»Jude war schon immer das schwarze Schaf in der Familie.« Deb zieht den Lappen von ihrer Schulter und wischt damit über die Theke. »War klar, dass die in Whilby nicht alt wird.«

Ich verfalle in Schweigen. Das schwarze Schaf. Die Formulierung macht mich nachdenklich. Keine Ahnung, wer für meine Eltern das schwarze Schaf unter ihren Kindern ist. Ich, der Trubel, Blitzlicht und Pomp schon immer gemieden und sich stattdessen für das ruhige Leben hier entschieden hat? Oder mein Bruder Joe, der so erbittert dagegen ankämpft, wie unsere Eltern zu werden – und doch eigentlich genau das will. Joe hat in seinen 26 Jahren schon mehr Scheiße gebaut als ein komplettes Gefängnis-Rugbyteam. Trotzdem spricht unsere Mutter immer von ihm, als wäre er ihr ganzer Stolz.

Fuck. Ich sollte Joe mal wieder anrufen. Sichergehen, dass er noch lebt und sich in seinem Bestreben, ein gefeierter Musiker zu werden, nicht auf direktem Weg in den Club 27 befindet.

Ich leere mein Bierglas und schiebe es Deb hin. »Wir sehen uns, Debby.«

»Sag nicht Debby zu mir, Jimmy, sonst denke ich, du willst mein Höschen sehen.«

Zur Antwort zwinkere ich ihr bloß zu und klopfe noch ein letztes Mal zum Abschied auf die Theke. Doch ich komme nicht weit, denn in diesem Moment schwingt die Eingangstür des Prince of Wales auf, und alle weiblichen Bewohner Lower Whilbys unter 35 stürmen kichernd und jubelnd in den Pub. Mit ihnen schwappt eine Duftwolke aus Haarspray und Prosecco herein. Es klingt und riecht wie früher in den Garderoben meiner Mum.

Die Meute versetzt mich in Aufregung und lässt mich unruhig werden. Und ein wenig genervt. Hauptsächlich davon, dass eine leise Stimme in mir sagt: Bleib doch noch ein bisschen und quatsch sie an … Ich fahre mir mit der Zunge über die Zähne und beule schließlich meine Wange damit aus. Ich hätte nach dem ersten Pint gehen sollen. Stattdessen bin ich immer noch hier und beobachte wie gebannt, wie sie ein zweites Mal in den Pub kommt.

Jude Hayward sieht ein wenig verloren aus inmitten der Frauen, die summend wie ein Bienenschwarm in die Bar flattern.

Und auf eine irritierende Weise ist sie auch ziemlich heiß.

Kapitel 6

Ich muss einen ersten Eindruck wettmachen

Jude

Als ich zum zweiten Mal an diesem Tag Debs Pub betrete, rieche ich von Kopf bis Fuß nach Elnett-Haarspray. Dem goldenen, das meine Mutter früher immer für ihre Lady-Di-Frisur benutzt hat und das in Marjorie’s Salon anscheinend noch immer dosenweise versprüht wird.

Die letzten zwei Stunden sind an mir vorbeigerauscht wie ein Fiebertraum. Zuerst hat Olive mich in das neue Haus von Tony und ihr geschleppt, die Dusche aufgedreht, bevor ich überhaupt mein Gepäck abgesetzt hatte, und mir dann unweigerlich zu verstehen gegeben, dass sie sich schlimm an mir rächen wird, falls ich in einer Viertelstunde nicht bei Marjorie stünde.

»Du wirst da sein und einen Sekt trinken und dir die Haare machen lassen und einen der rosa Kimonos tragen und nicht ein Wort darüber verlieren, wie albern das alles ist. Hast du mich verstanden?«

Mir blieb nichts anderes übrig, als stockend zu nicken und dabei nicht allzu sehr auf den Schmerz in ihren Augen zu achten. Meine eigene Schwester hat damit gerechnet, dass ich ihr den Abend vermiese …

Ich habe getan, was Olive gesagt hat, während sie bereits zurück in den Friseursalon gestapft ist. Habe den Schmutz der Reise in Windeseile mit ihrem Strawberry-and-Cream-Duschgel von meinem Körper abgewaschen, meinen Rucksack umgestülpt und aus seinem Inhalt das noch am frischesten riechende Top herausgesucht. Bevor ich in Berlin die Zelte abgebrochen habe, hatte ich keine Gelegenheit mehr, all meine Kleidung zu waschen. Die Jacke, die mich über die letzten kalten Jahreszeiten gebracht hat, konnte ich auch nicht mitnehmen. Sie hat nicht mehr ins Gepäck gepasst. Also habe ich sie in der WG gelassen – in der Hoffnung, dass Dimitri sie in Ehren hält oder sie wenigstens zurück in den ewigen Kreislauf der Secondhand-Mode einspeisen wird.

Olive wohnt in einem Haus ganz aus Stein, neben dessen Eingangstür ein blumenumranktes Namensschild prangt. Periwinkle Cottage. Sie bewohnt ein Haus, das einen eigenen Namen hat, während ich gerade ein Jahr in einer WG gewohnt habe, in der ich nie meinen offiziellen Wohnsitz gemeldet habe. Zwei Stockwerke gibt es hier, fünf Zimmer, eine Küche mit Wohnraum, eingerichtet wie das Set von »The Summer I turned pretty«. Überall Weiß und Blau und Creme. Nirgendwo ist es dreckig. Und das, obwohl Olive zurzeit vermutlich den Stress ihres Lebens hat. Ich komme mir hier vor wie ein Schandfleck.

Um mir in meinen Leggings und dem Trägertop nicht den Arsch abzufrieren, habe ich an der Garderobe einen langen braunen Wollmantel mitgehen lassen. Als Olive mich darin im Salon hat aufkreuzen sehen, blickte sie drein, als wolle sie mich umbringen. Als würde sie mich umbringen, wenn mich nicht bereits halb Lower Whilby gesehen hätte, und am Sonntag daher alle verwundert meinen leeren Platz in der Kirche anstarren würden.

Jetzt starrt mich aber erst mal der ganze Prince of Wales an. In den letzten Stunden ist hier alles noch voller geworden – der Raum und seine Gäste. Tony und seine Kumpane hängen noch immer in der holzvertäfelten Wirtschaft rum und sind allmählich ziemlich betrunken. Ich habe nicht ganz verstanden, wieso Olive mit ihren Mädels nicht in eine aufregende Stadt gefahren ist. Doch außer mir scheint es niemandem komisch vorzukommen. Die übrigen Frauen, mit denen wir eingetroffen sind, haben sich im halbdunklen Schankraum verteilt. Olive hat sich in Tonys Arme geworfen. Deb hat begonnen, ein Tablett mit Sektgläsern vorzubereiten. Und plötzlich bleibt mein Blick wieder an dem Mann hängen, der mich vorhin schon mit seiner Unwhilbyhaftigkeit aus dem Takt gebracht hat. Wieso kommt er mir so bekannt vor?

»Du siehst aus, als wärst du ein wenig überfordert?«

Ich drehe mich zu der Stimme um, die plötzlich neben meinem Ohr erklingt. Sie gehört der einzigen Person, die freudig gewunken hat, als ich vorhin den Friseursalon betreten habe: Eleanore Morley.

»Nein, Quatsch … ich … ich bin nur etwas müde von der Reise.« Das ist immerhin nicht komplett gelogen.

Eleanore nickt und lächelt auf diese herzensgute Weise, die schon in der Schule dafür gesorgt hat, dass jede einzelne Lehrkraft sie geliebt hat. Wir waren früher zwar im selben Jahrgang, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals etwas mit ihr in meiner Freizeit unternommen zu haben. Die Morleys führen die Bäckerei an der alten Brücke. Oder zumindest haben sie das früher getan, bevor Eleanores Mutter gestorben ist. Das war kurz bevor wir unsere A-Levels gemacht haben. Beziehungsweise kurz bevor ich durchgefallen bin und Eleanore trotz ihrer Trauer Jahrgangsbeste geworden ist.

»Morgen auszuschlafen ist wahrscheinlich nicht drin, oder? Hat deine Familie noch viele Vorbereitungen für die Hochzeit zu erledigen?«

Ich weiß es nicht, liegt mir auf der Zunge, aber mir ist bewusst, dass mich das wie ein Arschloch dastehen lässt. Also mache ich nur eine frei interpretierbare Geste irgendwo zwischen Nicken und Kopfschütteln und nehme dankbar einen Sekt von dem Tablett, das Debs Thekenhilfe in diesem Moment an uns vorbeiträgt.

»Du wohnst in Berlin, habe ich gehört?« Eleanore lässt sich von meiner vagen Antwort nicht einschüchtern.

Ich schäle mich aus dem Wollmantel und lege ihn über einen bereits besetzten Stuhl. Die rosa Kimonos durften wir zum Glück in Marjories Salon lassen, nachdem die stark nach Jil Sander Sun riechende Stylistin unsere Haare zu barbietauglichen Mähnen frisiert hatte.

»Ja«, antworte ich ihr reflexartig, obwohl ich jetzt ja gar nicht mehr in Berlin lebe. Also füge ich hinzu: »Dort komme ich zumindest grade her.«

»Entschuldige, ist es komisch, dass ich das weiß? Deine Mum hat es meinem Dad in der Bäckerei erzählt, und ich …« Eleanore beginnt, ein wenig verlegen mit ihren Händen zu fuchteln, wobei der Sekt überschwappt und auf den Dielenboden platscht. »Oje!«

»Der Boden klebt hier schon, seit ich denken kann.« Ich berühre meine alte Mitschülerin beruhigend am Arm und verteile die kleine Sektpfütze mit der Spitze meiner Boots auf den dunkel verfärbten Dielen. Eleanore grinst daraufhin, wodurch ihre Wangen ganz rund werden und gegen den Metallrahmen ihrer Brille stoßen. Marjorie hat ihre langen braunen Haare glatt geföhnt und den Ponysträhnen eine Außenwelle verpasst. Sie sieht jetzt ein bisschen aus wie das fünfte Mitglied von Abba.

»Und dass meine Mutter mit deinem Dad quatscht, macht auch nichts. Ich weiß doch, wie es in Whilby zugeht.«

»Es hat sich nicht verändert«, pflichtet Eleanore mir bei.