9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

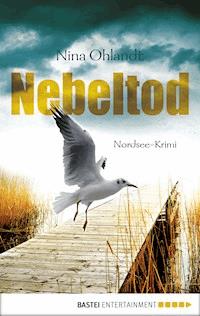

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hauptkommissar John Benthien

- Sprache: Deutsch

Nach dem Verschwinden ihrer Mutter wendet sich Nieke Dornieden an Hauptkommissar John Benthien. Obwohl ihm die junge Frau merkwürdig vorkommt, nimmt er sich der Sache an. Wenig später wird Niekes Mutter tot aufgefunden, und Benthien beginnt auf Föhr zu ermitteln. Auf der Insel hatten nicht wenige Grund, der alten Dame nach dem Leben zu trachten, unter anderem Nieke selbst. Auch die Vergangenheit der Toten gibt Rätsel auf: Ihr Mann und ihre Tochter aus erster Ehe werden seit Jahren vermisst; niemand weiß, was mit ihnen geschehen ist. Benthien begreift, dass beide Fälle zusammenhängen - und stößt auf ein Familiengeheimnis und eine Wahrheit, die ihn selbst in eine dramatische Situation bringen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 473

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorenTitelImpressumPrologTeil 1Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Teil 2Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Teil 3Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Mädchen aus dem Wald findet neue FamilieKapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45NachwortÜber dieses Buch

Band 8 der Reihe »Hauptkommissar John Benthien«

Nach dem Verschwinden ihrer Mutter wendet sich Nieke Dornieden an Hauptkommissar John Benthien. Obwohl ihm die junge Frau merkwürdig vorkommt, nimmt er sich der Sache an. Wenig später wird Niekes Mutter tot aufgefunden, und Benthien beginnt auf Föhr zu ermitteln. Auf der Insel hatten nicht wenige Grund, der alten Dame nach dem Leben zu trachten, unter anderem Nieke selbst. Auch die Vergangenheit der Toten gibt Rätsel auf: Ihr Mann und ihre Tochter aus erster Ehe werden seit Jahren vermisst; niemand weiß, was mit ihnen geschehen ist. Benthien begreift, dass beide Fälle zusammenhängen – und stößt auf ein Familiengeheimnis und eine Wahrheit, die ihn selbst in eine dramatische Situation bringen …

Über die Autoren

Nina Ohlandt wurde in Wuppertal geboren und machte in Paris eine Ausbildung zur Sprachlehrerin. Später war sie als Übersetzerin, Sprachlehrerin und Marktforscherin tätig, bis sie zu ihrer wahren Berufung zurückfand: dem Krimischreiben im Land zwischen den Meeren, dem Land ihrer Vorfahren. Nina Ohlandt starb 2020. Ihre Krimireihe wird von JAN F. WIELPÜTZ fortgesetzt.

Jan F. Wielpütz studierte Anglistik, Germanistik und Geschichte und arbeitete als Journalist, bevor er als Verlagslektor Krimi- und Thrillerautoren betreute. Er leitete das E-Book-Lektorat und die verlagseigene Schreibschule eines großen Publikumsverlags, bis er sich dem Schreiben widmete. Unter Pseudonym hat er zahlreiche Sachbücher geschrieben, die auf der SPIEGEL-Bestsellerliste standen, und mehrere Kriminalromane veröffentlicht.

NINA

OHLANDT

JAN F. WIELPÜTZ

TIEFER SAND

NORDSEE-KRIMI

John Benthiens achter Fall

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Create writing, Claudia Wuttke

Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.deunter Verwendung von Illustrationen von © shutterstock: LittlePerfectStock | ohenze | Mimadeo | YesPhotographers

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7517-1663-5

luebbe.de

lesejury.de

Prolog

Das Mädchen lag in seinem Bett und wünschte, es würde endlich aufhören.

Sie hatte das Geräusch zum ersten Mal gehört, kurz nachdem Mama sie zu Bett gebracht hatte. Ein leises, metallisches Klopfen, kaum hörbar zunächst. Sie hatte sich anstrengen müssen, es überhaupt wahrzunehmen. Doch inzwischen dröhnte das Klopfen wie der Schlag einer Kirchturmglocke in ihren Ohren.

Es war dunkel im Zimmer. Durch das Fenster fiel lediglich das fahle Licht des Vollmonds herein. Zwischen den Vorhängen, die nicht ganz zugezogen waren, konnte das Mädchen die Eiche im Garten erkennen, deren knorrige Äste sich im Wind wiegten, als rudere der alte Baum verzweifelt mit den Armen, um nicht umgerissen zu werden.

Das Bett des Mädchens befand sich direkt unter der Dachschräge, und sie konnte hören, wie die Böen unter die Pfannen fuhren und sie zum Klappern brachten.

Sie hasste das alte Haus. Alles hier wirkte abweisend und unheimlich auf sie, und sie mochte den Gedanken nicht, dass sie bald mit Mama und Papa hierherziehen würde. Sicher, sie bekäme ein größeres Zimmer, und Papa hatte gesagt, dass sie vielleicht sogar einen Hund haben könnten. Außerdem würde sie Oma dann viel öfter sehen, ihr gehörte schließlich das Haus.

Trotzdem! Das Mädchen verstand nicht, wie Oma hier allein leben konnte, in diesem Haus mit seinen vielen Zimmern, in denen man sich ständig verlief. Außerdem gab es diesen riesigen Keller, wo man nie wusste, was auf einen lauert.

Ob Oma sich hier auch manchmal gruselte? Andererseits, dachte das Mädchen, konnte Oma manchmal selbst ziemlich gruselig sein. Besonders ihre Geschichten, die sie ihr immer vor dem Einschlafen erzählte.

Mama war gestern mit ihr hierhergekommen, um nach Oma zu sehen. Aus irgendeinem Grund machte sie sich große Sorgen, sie hatten extra den Urlaub bei den anderen Großeltern abgebrochen, die das Mädchen viel lieber mochte.

Oma war nicht hier gewesen. Mama machte sich jetzt noch mehr Gedanken. Sie hatte gemeint, dass Oma vielleicht bei einer Freundin sei und sie hier auf sie warten würden.

Das Mädchen fuhr zusammen, als erneut das Klopfen erklang.

Sie zog das Kissen über den Kopf, als könnte sie sich darunter verstecken, in eine andere, sichere Welt flüchten. Dabei war ihr vollkommen klar, dass das keinen Sinn hatte. Denn das Mädchen wusste ganz genau, woher das Klopfen kam und was es zu bedeuten hatte.

Das Geräusch kam über die Heizungsrohre. Ihr Bett stand direkt neben dem Heizkörper. Die Rohre verschwanden im Teppichboden und verliefen dann durch das Haus bis runter in den Keller, wo der große Brenner stand.

Und dort unten waren sie.

Oma hatte ihr von ihnen erzählt.

Es waren Wesen, die in der Erde lebten. Nachts kamen sie herausgekrochen und besuchten die schlafenden Kinder in ihren Betten. Den Artigen taten sie nichts, aber die Unartigen nahmen sie mit sich unter die Erde, wo sie für immer bleiben mussten.

Es waren kleine, verschrumpelte Kreaturen mit knorrigen Fingern, aus denen Krallen hervorwuchsen, und mit Fangzähnen, so scharf wie Rasiermesser.

Das Mädchen wusste, dass die Wesen hier waren, um sie zu holen, denn sie war sehr böse gewesen.

Sie war mit Mama und Papa bei ihren anderen Großeltern gewesen, denen, die auf dem Festland lebten, wo man mit der Fähre hinfuhr. Sie wohnten in einem kleinen Haus mit Strohdach und ganz vielen Tieren. Sie hatten Hunde, Katzen und Meerschweinchen, und das Mädchen hatte die ganze Zeit mit ihnen spielen dürfen.

Die andere Oma erzählte auch schönere Geschichten, was auch der Grund war, weshalb das Mädchen sie insgeheim ein bisschen lieber hatte. Das Besondere war allerdings die Schatztruhe. So nannte Oma das Fach ganz links in ihrem Wohnzimmerschrank. Darin befand sich eine Auswahl der besten Süßigkeiten, die man sich vorstellen konnte. Und wie durch Wunderhand schien sich das Fach immer wieder von selbst zu füllen, egal, wie viel man auch naschte.

Nur Omas Pralinen, die durfte das Mädchen nicht essen. Denn die, so hatte Oma gemahnt, seien nichts für Kinder.

Das hatte das Mädchen erst recht neugierig gemacht.

Deshalb war sie gestern zu dem Schrank geschlichen, als Mama und Papa mit Oma und Opa in der Küche gesessen und Kaffee getrunken hatten. Die Pralinen befanden sich in dem Fach ganz rechts oben.

Das Mädchen hatte eines der dunkelblauen Kistchen genommen, die Plastikfolie entfernt und den Deckel geöffnet. Sie hatte zunächst vorsichtig an einer der Pralinen gelutscht. Es schmeckte nach ganz normaler Schokolade. Also hatte das Mädchen hineingebissen – und augenblicklich hatte eine bittere, scharfe Flüssigkeit seinen Mund geflutet.

Sie hatte das eklige Zeug instinktiv ausgespuckt, und es war auf dem Teppichboden gelandet.

Oma hatte recht gehabt, die Pralinen waren nichts für Kinder.

Natürlich hatte Oma geschimpft. Dem Mädchen waren vor allem zwei Worte in Erinnerung geblieben: böses Kind.

Das Mädchen wusste, was mit bösen Kindern geschah.

Wieder klopfte es in den Rohren, diesmal etwas schwächer. Das Mädchen drückte das Kissen fester auf seine Ohren. Ihr Magen zog sich zusammen, wie immer, wenn sie Angst hatte.

Es hatte zu regnen begonnen, und der Wind ließ die dicken Tropfen gegen das Fenster prasseln.

Sie musste daran denken, was ihr Vater gesagt hatte, als sie zum ersten Mal mit der Fähre zum Festland gefahren waren. Auch da hatte das Mädchen sich gefürchtet.

Wir alle haben mal Angst, Schätzchen, das ist nichts Schlimmes. Die Angst ist wie ein böser Zauberer, der unsere Gedanken verhext. Lass dich nicht von ihr beherrschen. Meistens ist es nicht so schlimm, wie wir es uns vorstellen.

Papa hatte recht gehabt. Die Fahrt mit der Fähre war schön gewesen, und seitdem konnte das Mädchen es kaum abwarten, wieder mit einem Schiff aufs Meer rauszufahren.

Lass dich nicht von der Angst beherrschen.

Das Mädchen überlegte, was sie noch über die Wesen aus den Erzählungen ihrer Großmutter wusste. Sie waren auf jeden Fall klein, klein wie Zwerge. Das Mädchen war in letzter Zeit schnell gewachsen. Über einen Meter war sie jetzt und damit vermutlich größer als die Wesen. Außerdem waren sie lichtscheu. Deshalb kamen sie nur in der Nacht. Oma hatte einmal gesagt, dass nur ganz grelles Licht sie vertreiben konnte.

Was würde Mama denken, wenn die Wesen kamen und sie mit sich nahmen? Dem Mädchen war nicht entgangen, wie sehr sich ihre Mutter um Oma sorgte. Wie würde es ihr erst gehen, wenn sie verschwand? Niemand würde wissen, was mit ihr geschehen war.

Das Mädchen schob das Kissen ein Stück zur Seite und lugte zum Nachttisch hinüber. Dort stand eine Taschenlampe. Mama hatte sie dort hingestellt, für den Fall, dass das Mädchen in der Nacht aufstand und das Licht nicht funktionierte, was in dem alten Haus schon mal vorkam.

Ob die Taschenlampe grell genug war?

Lass dich nicht von deiner Angst beherrschen.

Sie würde es vielleicht einfach drauf ankommen lassen müssen. Wenn die Wesen ohnehin hier waren, um sie zu holen, konnte sie sich auch wehren, was hatte sie schon zu verlieren?

Außerdem fand sie die Vorstellung, dass Mama und Papa nie erfahren würden, was mit ihr geschehen war, zu schrecklich.

Sie würde die Wesen vertreiben. Entschlossen schob das Mädchen das Kissen zur Seite und schlug die Bettdecke zurück.

Der Holzfußboden war kalt unter ihren nackten Füßen und knackte mit jedem Schritt. Leise öffnete das Mädchen die Zimmertür und trat auf den Flur hinaus. Hier oben unter dem Dach gab es noch zwei weitere Zimmer, die allerdings unbenutzt waren. Oma sammelte dort nur alten Krempel.

Im Flur brannte kein Licht, und das Mädchen hatte auch nicht vor, es einzuschalten. Niemand sollte sie bemerken. Kurz schaltete sie die Taschenlampe ein und richtete den Strahl auf den Boden. Er war hell – hell genug, wie das Mädchen hoffte. Sie schaltete die Lampe wieder aus und schlich zur Wendeltreppe, deren Stufen mit Teppich ausgelegt waren. Eine Hand am rauen Holzgeländer, wo man sich schnell einen Splitter ziehen konnte, ging sie in den ersten Stock hinunter. Dort blieb sie kurz stehen.

An dem Fenster am Ende des Flurs lief der Regen in kleinen Bächen hinunter, ein Blitz zuckte und ließ die alte Eiche im Garten kurz erstrahlen, gefolgt von einem Donner.

Der Blick des Mädchens wanderte zu den beiden Türen am Fuß der Treppe. Hinter der linken lag Omas Schlafzimmer, die rechte gehörte zu einem Kinderzimmer. Niemand durfte es betreten.

Oma hatte, lange bevor Mama geboren worden war, ein anderes Kind gehabt. Auch ein Mädchen. Es war verschwunden, und niemand hatte jemals erfahren, was mit ihm geschehen war.

Ob das Kind ebenfalls böse gewesen und von den Wesen geholt worden war? Vielleicht würde das Mädchen das bald herausfinden.

Sie ging nun auch die nächste Treppe hinunter ins Erdgeschoss. Der Fliesenboden war eisig, und es zog kalt an ihren Füßen.

Die Kellertür lag hinter der Küche, und davor musste sie am Wohnzimmer vorbei. Das Mädchen schob sich an der Wand entlang und spähte um die Ecke. Mama saß im Wohnzimmer auf dem Sofa und schaute Fernsehen, das Telefon in der Hand. Es lief eine der Sendungen, in denen sich die Erwachsenen nur unterhielten. Ein Mann mit Anzug und verstrubbelten Haaren war im Bild. Mama schien ihm gespannt zuzuhören.

Mama hatte das Klopfen offenbar nicht bemerkt. Was nur logisch war. Schließlich konnten Erwachsene die Wesen nicht sehen, und das bedeutete vermutlich, dass sie sie auch nicht hören konnten. Deshalb, das hatte Oma auch einmal gesagt, machte es auch überhaupt keinen Sinn, mit Erwachsenen über diese Wesen zu reden.

Das Mädchen huschte an der Wohnzimmertür vorbei, ohne dass Mama etwas bemerkte. Dann stand sie vor der Kellertür.

Es war eine alte Holztür, verschlossen mit einem einfachen Schieberiegel. Das Mädchen streckte die Hand aus, um das kalte Metall zu berühren, hielt aber inne, als es sah, wie sehr ihre Hand zitterte. Instinktiv wich sie ein paar Schritte zurück.

Nein, sie konnte nicht aufgeben, durfte es nicht. Sie musste an ihre Eltern denken, an das verlassene Kinderzimmer im ersten Stock, an ihr eigenes Zimmer zu Hause, das leer stehen und das Mama auch nie mehr betreten würde, wenn sie einfach verschwand.

Das Mädchen holte tief Luft, trat einen Schritt vor, schob den Riegel beiseite und öffnete die Tür.

Vor ihr lag die Kellertreppe, die in ein unendlich tiefes, schwarzes Loch zu führen schien. Ein fauler, modriger Geruch schlug ihr entgegen.

Das Mädchen schaltete die Taschenlampe ein. Der Schein reichte fast bis ans Ende der Treppe. Sie nahm all ihren Mut zusammen, umfasste das Handgeländer und stieg die Steintreppe hinab.

Unten angekommen, ließ sie den Strahl der Taschenlampe über die feuchten Bruchsteinwände laufen. Links lag hinter einer verschlossenen Tür der Waschkeller. Rechts führte ein Gang zu verschiedenen Verschlägen. Er endete an einer grauen Metalltüre, dem Heizungsraum.

Wieder hörte das Mädchen das Klopfen. Hier unten war es laut, schien den ganzen Keller zu erfüllen. Es kam von rechts, aus Richtung der Verschläge.

Das Mädchen nahm den Kopf der Taschenlampe in eine Hand und drehte ihn, sodass sich der kegelförmige Strahl zu einer geraden Linie verengte, die in einem hellen Punkt endete – hell genug hoffentlich, um alles zu verscheuchen, das von ihm getroffen wurde.

Vorsichtig einen Fuß nach dem anderen setzend, ging das Mädchen den Flur hinab. Es folgte dem Klopfen, bis es schließlich vor dem letzten Verschlag auf der rechten Seite stand.

Der faulige, erdige Geruch war hier am stärksten.

Das Mädchen richtete den Strahl der Taschenlampe auf die Tür des Verschlags. Sie bestand aus Holzbrettern, zwischen deren schmalen Schlitzen nur Dunkelheit zu sehen war. Ein Vorhängeschloss verriegelte die Tür.

Das Mädchen traute sich nicht zu atmen. Es hielt die Luft an und lauschte.

Hinter der Tür konnte sie ein leises Schnaufen hören. Und ein Schaben, es klang so … als würde etwas über den Boden kriechen.

Langsam ließ das Mädchen den Lichtstrahl an der Tür hinunterwandern. Die Holzbretter reichten nicht ganz bis auf den Boden, sondern endeten knapp darüber und gaben einen schmalen Spalt frei. Und aus diesem Spalt kam etwas herausgekrochen, wie das Mädchen nun zu seinem Schrecken sah.

Es waren dünne, knochige Finger mit langen Krallen, die Haut mit Rissen und Wunden übersät, aus denen Blut hervordrang.

Das Mädchen wollte wegrennen, doch noch bevor es sich bewegen konnte, schnellte die Hand nach vorn und packte sein Fußgelenk.

Teil 1

Kapitel 1

John Benthien hatte das sichere Gefühl, am falschen Platz zu sein, und er bereute bereits jetzt, sich überhaupt auf die ganze Sache eingelassen zu haben.

Die Moderatorin sah noch einmal auf ihre Notizen. Dann richtete sich ihr Blick auf ihn. Die beiden Fernsehkameras folgten ihr.

John spürte, wie er im Licht der Scheinwerfer zu schwitzen begann. Sein Gesicht schien unter dem Make-up, das die Visagistin aufgetragen hatte, förmlich zu glühen. Die Krawatte, die er ausnahmsweise angezogen hatte, schnürte ihm den Atem ab.

Er hatte bereits zahllosen Verbrechern in Verhörzimmern gegenübergesessen, hatte Mördern Geständnisse entlockt, hatte in den Lauf von Waffen geblickt, mit denen man ihn bedrohte. Doch hier, in diesem Moment, auf seinem abgeschabten Ledersofa in seinem Friesenhaus auf Sylt – was also eigentlich ein Heimspiel hätte sein sollen –, kam er sich wieder vor wie ein Schuljunge, der sich davor fürchtete, die nächste Frage der Lehrerin nicht beantworten zu können und sich vor der gesamten Klasse zum Gespött zu machen. Mit dem Unterschied, dass ihm jetzt nicht dreißig Klassenkameraden zusahen, sondern vermutlich ein nicht unbeträchtlicher Teil der deutschen Fernsehzuschauer.

Der Sender machte bereits seit Wochen Werbung und gab sich große Mühe, die neue True-Crime-Sendung, in der es um alte, ungelöste Fälle ging, als Konkurrenz zu Aktenzeichen XY aufzubauen – mit ihm, John Benthien, als Protagonisten. Im Radio und den Zeitungen war die Sendung vorab angekündigt worden, das Interesse der Zuschauer schien groß und noch größer die Erwartungen der Fernsehleute.

Letztlich war das alles kein Wunder, schließlich war John derzeit wohl der bekannteste Kriminalkommissar Deutschlands, eine Ehre, auf die er gerne verzichtet hätte.

Zu verdanken hatte er das seinem Vater Ben. Der hatte in den vergangenen Jahren still und heimlich Buch über Johns Ermittlungen geführt und sich detaillierte Notizen über die spektakulärsten Mordfälle gemacht. John hatte sich nichts dabei gedacht, auch nicht, als sein Vater mit der Suche nach einem Verlag begonnen und John um Erlaubnis gebeten hatte, die Texte veröffentlichen zu dürfen.

Wer hätte schon angenommen, dass Ben tatsächlich einen Verleger finden würde? Und dass sich dann auch noch so viele Menschen für die alten Fälle interessierten? So viele, dass das Buch binnen weniger Wochen zu einem Bestseller avancierte!

John hatte das unmöglich vorhersehen können. Dennoch war es genau so gekommen, und seitdem hatten die Telefone nicht mehr stillgestanden. Er hatte Interviews gegeben, der Presse, dem Radio, dem Fernsehen. Mitunter hatte er das Gefühl, gar nicht mehr genug Zeit für seinen eigentlichen Job zu haben – woran sich sein Vorgesetzter, Kriminalrat Gödecke, allerdings wenig störte, und als die Anfrage für die Talkshow gekommen war, hatte er gemeint, die Polizei könnte ein wenig gute Publicity durchaus gebrauchen und die Kollegen und er seien John für seinen Einsatz sehr dankbar. John hatte seine ganz privaten Gründe, weshalb er auf das Wohlwollen von Kriminalrat Gödecke angewiesen war. Und so hatte er mitgespielt.

Das alles hatte ihn schließlich hierhergeführt. Auf das abgewetzte Ledersofa in seinem Friesenhaus auf Sylt, umringt von Fernsehkameras und einer Moderatorin, die über Kopfhörer eine Souffleuse im Ohr und ansonsten eine Meute Kollegen als Verstärkung im Rücken hatte.

Der Kommissar und das alte Reetdachhaus, das einsam auf einer Düne von List lag, hatten den Fernsehleuten direkt gefallen, und sie hatten entschieden, die erste Folge nicht im Studio, sondern hier zu drehen. Viel mehr Atmo, so hatte es geheißen.

Die Moderatorin lächelte John an, der Aufnahmeleiter gab ihr das Zeichen, dass die Sendung jetzt live ging. Nach einem Einspieler und einer kurzen Anmoderation richtete die Frau das Wort an John.

»John Benthien, erster Hauptkommissar bei der Kriminalpolizei Flensburg und der Mann mit der höchsten Aufklärungsquote in seinem Dezernat. Bislang haben Sie noch jeden Mörder geschnappt.« Sie machte eine Kunstpause. »Sagen Sie uns, wie schafft man das?«

John spürte, wie sein Mund trocken wurde.

Was sollte er darauf antworten? Gerne hätte er der jungen Dame erklärt, dass die Aufklärung von Mordfällen nun einmal zu seinem Tätigkeitsprofil gehörte und er seinen Beruf verfehlt hätte, würde ihm dies nicht regelmäßig gelingen.

John hatte allerdings keinen Zweifel, dass dies nicht die Antwort war, die die Moderatorin von ihm hören wollte.

Er musste an Lilly denken, die Kollegin, mit der er seit über einem Jahr eine Beziehung hatte. Sie hatten gemeinsam überlegt, ob er überhaupt an der Sendung teilnehmen sollte. Er hatte Lilly erst gestern Abend noch einmal gesagt, wie nervös er war, und sie hatte gemeint, er solle sich keinen Kopf machen und einfach die Wahrheit sagen, damit fahre man immer am besten.

John räusperte sich.

»Nun«, begann er, »vielleicht sollte ich erst einmal richtigstellen, dass es im Dezernat viele andere Kollegen gibt, die eine ähnlich hohe Aufklärungsquote haben. Ich meine, wo kämen wir hin, wenn ich der Einzige wäre, der seinen Job ordentlich macht.«

Er rang sich ein Lächeln ab, das von der Moderatorin allerdings nicht erwidert wurde. Hatte er etwas Falsches gesagt?

»Was Ihre Frage betrifft …«, schob er schnell hinterher. »Ich schätze, es hat viel mit Glück zu tun.«

Für einen Moment herrschte Stille. Die Moderatorin hob die Augenbrauen. »Glück?«

»Also … nennen wir es vielleicht besser das richtige Gespür«, versuchte es John. »Das Gespür für den blinden Fleck.«

»Aha.« Die Moderatorin nickte. »Der blinde Fleck. Vielleicht erzählen Sie uns mehr davon … Was genau meinen Sie?«

»Es ist wie in dem chinesischen Sprichwort: Jedes Ding hat drei Seiten. Eine, die du siehst, eine, die ich sehe, und eine, die wir beide nicht sehen«, erklärte John und beugte sich vor. »Das lässt sich auch auf die Ermittlungsarbeit übertragen. Jeder Fall hat eine Seite, die allen Beteiligten zunächst verborgen ist. Und der Schlüssel liegt immer darin, diesen blinden Fleck offenbar zu machen.«

»Das ist ja wirklich interessant«, sagte die Moderatorin, allerdings vermutete John anhand ihrer Stimmlage, dass sie kein Wort verstanden hatte. »Wenden wir uns nun unserem heutigen Gast und damit dem ersten Fall zu, mit dem wir uns beschäftigen wollen.«

Die Kameras fuhren herum und fingen den Mann, der neben John auf dem Sofa saß, in Großaufnahme ein. Das Licht der Scheinwerfer, die sich auf John richteten, wurde schwächer.

Eine Schweißperle lief an seiner Schläfe hinab. Er lehnte sich in der Gewissheit zurück, dass er es gerade gründlich vermasselt hatte.

Auf dem Boden hinter der Moderatorin stand ein Bildschirm, der die laufende Übertragung zeigte. Das Foto eines Mädchens wurde eingeblendet – blonde Haare, blaue Augen, viele Sommersprossen – und neben ihm das Bild eines Mannes, bei dem es sich aufgrund der frappierenden Ähnlichkeit wohl um den Vater handelte.

»Herr Thomsen«, sagte die Moderatorin. »Dieses Bild lässt Sie nicht mehr los.«

Jürgen Thomsen, der Mann neben John, nickte. Er hatte sein fast weißes Haar mit Pomade nach hinten gekämmt, und die vielen Furchen und Falten in seinem Gesicht verrieten John, dass er in seinen Dienstjahren allerhand erlebt haben musste.

»Ja«, sagte Thomsen. »Den Fall Ahlert werde ich nie vergessen.«

»Sie waren damals bei der Kripo Flensburg, John Benthiens Vorgänger, wenn man so will«, schob die Moderatorin ein.

»Hm«, machte Thomsen. »Das war damals im Herbst 1980, ich war noch nicht lange bei der Kripo, als ich den Fall übernahm.«

»Was war mit Emma Ahlert und ihrem Vater Mikkel geschehen?«

Thomsen presste die Lippen aufeinander. Sein Blick ruhte auf den beiden Fotos. »Ich fürchte, das kann ich Ihnen auch nach all den Jahren nicht sagen. Wir wissen nur, dass Emma und ihr Vater damals spurlos verschwunden sind.«

»Das Ganze trug sich auf der Insel Föhr zu, richtig?«

»Ja. Mikkel Ahlert gehörte ein Café. Seine Frau Gunilla kümmerte sich üblicherweise um das Kind. Mikkel hatte sich frei genommen, um den Tag mit seiner Tochter zu verbringen. Seiner Frau sagte er, dass er mit Emma am Strand spielen und später zur Robbenstation gehen würde.«

»Doch das tat er nicht.«

»Nein. Stattdessen bestieg er an dem Morgen mit seiner Tochter die Fähre zum Festland.«

»Aus welchem Grund?«

»Das haben wir leider nie herausgefunden. Mikkel Ahlert hatte in Dagebüll einen Wagen gemietet. Das Auto stand später noch dort auf dem Parkplatz. Wir wissen nicht, ob es an dem Tag bewegt wurde. Und damit … verlor sich die Spur von Emma und ihrem Vater.«

Die Moderatorin wandte sich herum, und auch die Kameras schwenkten wieder auf John.

Er hatte während des gesamten Gesprächs den Blick nicht von dem Foto der kleinen Emma genommen. Die Sommersprossen, das Lächeln mit dem fehlenden Schneidezahn, die leuchtend blauen Augen, in denen so viel Freude lag – die Freude auf all die Versprechen und Abenteuer, die das Leben noch bereithielt und die für das Mädchen vermutlich nie in Erfüllung gegangen waren. John hatte in seinen Dienstjahren schon zu viele solcher Fotos gesehen.

»Herr Benthien …«, setzte die Moderatorin an, doch John gebot ihr mit erhobener Hand Einhalt.

Er lehnte sich zu Thomsen hinüber. »Eines verstehe ich noch nicht ganz. Sie müssen doch damals nachvollzogen haben, ob Mikkel Ahlert das Auto von der Mietwagenfirma übernommen hat – und damit auch, ob er und seine Tochter die Fähre überhaupt in Dagebüll verlassen haben?«

»Verzeihung, das war etwas unpräzise formuliert.« Thomsen schüttelte den Kopf. »Natürlich haben wir das überprüft. Mikkel und Emma verließen in Dagebüll die Fähre, und Mikkel übernahm das Auto von einem Mitarbeiter der Mietwagenfirma.«

»Dann konnten Sie doch anhand des Kilometerzählers feststellen, ob der Wagen bewegt wurde«, meinte John. »Und entsprechend der Kilometerzahl hätte sich ein Suchradius abstecken lassen …«

»Grundsätzlich richtig. Unser Problem war nur, dass die Mietwagenfirma vergessen hatte, sich den Kilometerstand des Vormieters zu notieren. Und es gab lediglich eine Mitarbeiterin, die ihm den Schlüssel ausgehändigt, aber leider nicht gesehen hatte, ob er auch tatsächlich weggefahren war. Als wir am nächsten Tag in Dagebüll anrückten, stand der Wagen wie gesagt auf dem Parkplatz. Mit vollem Tank.«

John stutzte. »Das bedeutet …«

»… dass es unmöglich ist zu sagen, ob Ahlert an dem Tag den Wagen überhaupt bewegte oder – falls er es tat – wie weit oder wohin er mit seiner Tochter fuhr.«

Thomsen machte eine Pause, und John spürte, dass er noch mehr zu sagen hatte. Doch dazu kam er nicht.

»Was schließen Sie daraus?«, schaltete sich die Moderatorin ein. »Halten Sie es für möglich, dass Mikkel Ahlert der kleinen Emma Gewalt antat und dann untertauchte?«

Thomsen machte eine sorgenvolle Miene und legte die Stirn in Falten. »Möglich ist das. Aber es sind auch unzählige andere Varianten denkbar. Der Fall ist und bleibt ein Rätsel.«

»Ein gutes Stichwort«, befand die Moderatorin. »Mit moderner Kriminaltechnik lässt sich so manches Rätsel lösen. Wie würden Sie heute an einen solchen Fall herangehen, Kommissar Benthien?« Ihrem Blick sah John an, dass sie diesmal nicht wieder unterbrochen werden wollte und eine Antwort auf ihre Frage erwartete.

John überlegte kurz, ob er sich weiter an Lillys Ratschlag halten und einfach die Wahrheit erzählen sollte. Die aber, so fürchtete er, wollte in dieser Sendung niemand hören. Sie würde nämlich besagen, dass man auch heute noch vor einem Rätsel stehen würde und die Chancen, das Schicksal von Emma und Mikkel Ahlert zu ergründen, bei nahezu null lagen.

Also beschloss John, das Spiel mitzuspielen. Er erzählte von den modernen Methoden der Kriminaltechnik, von Blutspuren, die sich selbst Jahre später noch in Gewebe feststellen ließen, von DNA-Abgleichen, länderübergreifenden Fahndungsmaßnahmen und allem, was ihm zu dem Thema einfiel.

Nun schenkte die Moderatorin ihm ein überaus zufriedenes Lächeln. Das war offenbar genau nach ihrem Geschmack.

Es war beinahe Mitternacht, als das Fernsehteam endlich abgerückt war.

John stand auf der Terrasse seines Friesenhauses. Der Herbst kam in diesem Jahr mit schnellen Schritten heran, und entsprechend kalt war der Wind, der ihm durch die Haare strich. Es war wohl besser, sich für den kleinen Spaziergang, den er vorhatte, etwas überzuziehen. Er brauchte jetzt Bewegung, war noch zu aufgekratzt, um sofort ins Bett zu gehen.

John holte seine Lederjacke aus der Diele. Er trug jetzt wieder Jeans und einen Troyer, so wie es ihm am liebsten war. Anzug und Krawatte hatte er abgelegt, sobald er wieder allein gewesen war. Er hasste Anlässe, zu denen man sich in Schale werfen musste. Vielleicht hätte ihm das eine Warnung sein sollen, erst gar nicht an der Sendung teilzunehmen.

»Ich dachte zuerst, Sie patzen«, hatte die Moderatorin nach den Aufnahmen zu ihm gesagt, »aber dann haben Sie Ihre Sache doch ganz ordentlich gemacht.« John war daraufhin so perplex gewesen, dass er nicht gewusst hatte, was er erwidern sollte.

Thomsen war noch einen Moment geblieben und hatte die Szene offenbar mitbekommen. Er nahm John zur Seite, als das Filmteam seine Ausrüstung in die Autos lud.

»Nehmen Sie es nicht persönlich«, hatte er mit unbewegter Miene gemeint. »So ist das Fernsehen. Die Wahrheit interessiert hier niemanden. Keiner, weder diese Moderatorin noch die Zuschauer, wollen wissen, wie es in unserem Job wirklich zugeht.«

Damit hatte er vermutlich recht.

John schloss die Terrassentür hinter sich und schaltete seine Taschenlampe ein. Er folgte dem schmalen Pfad, der hinter dem Haus durch die Dünen verlief. Rechts und links tanzte der Strandhafer im Wind.

John erreichte eine Senke, wo sich seine Werkstatt befand – was natürlich ein wenig übertrieben war, schließlich handelte es sich um nicht mehr als einen kleinen, windschiefen Schuppen, den er hier errichtet hatte, um seinem Hobby nachzugehen, der Steinhauerei.

Hier, allein zwischen den Dünen, über ihm der endlose Himmel und die kreisenden Möwen, kam er zur Ruhe, konnte sich ganz darauf konzentrieren, ein Fantasiegebilde aus einem Stein zu schlagen und dabei die Geister für einen Moment abzuschütteln, die ihn verfolgten.

Sein Erstlingswerk, das er vor einigen Sommern angefertigt hatte, war ein Kopf gewesen, das Konterfei eines Fischers, knorrig, voller Kanten und Furchen. Kein Meisterstück, aber für den Anfang ganz ordentlich.

John blieb wenige Meter vor dem Schuppen stehen.

Er hatte den Fischerkopf auf einen Sockel gestellt. Doch nun lag er auf dem Boden, zerbrochen in mehrere Einzelstücke.

Das Kamerateam war vor Beginn der Sendung hier in den Dünen gewesen. Sie hatten noch einige Außenaufnahmen von dem Friesenhaus machen wollen. Offenbar waren sie dabei unachtsam gewesen.

John kniete sich hin, nahm eines der Bruchstücke in die Hand und betrachtete es von allen Seiten. Ob er den Kopf wieder zusammenfügen konnte?

Eigentlich hatte er das Stück mit in die neue Wohnung nehmen wollen. Lilly und er waren nun seit über einem Jahr zusammen und hatten beschlossen, zusammenzuziehen. Morgen früh würden sie eine Maisonette in Flensburg besichtigen. John hatte dem Steinkopf einen festen Platz in der neuen Bleibe zugedacht.

Unwillkürlich fragte er sich, ob das zerbrochene Kunstwerk vielleicht ein schlechtes Omen war.

Bisher waren seine Beziehungen eher glücklos verlaufen. Sie waren alle gescheitert, die einen früher, die anderen etwas später, dafür aber umso dramatischer. Oft hatte er sich gefragt, ob es an ihm lag, ob er einfach programmiert als hoffnungsloser Eigenbrötler auf die Welt gekommen war. Denn letztendlich lief immer alles auf denselben Punkt hinaus: Eine feste Bindung engte ihn ein. Er fühlte sich überwacht und fremdbestimmt.

Seine Hoffnung war gewesen, dass es mit Lilly anders sein würde. Und das war es anfangs auch tatsächlich gewesen. Sie beide hatten denselben Beruf. Lilly verstand, was er jeden Tag erlebte, es gab nichts zu verheimlichen oder zu beschönigen, mit ihr konnte er offen reden. Keine Geheimnisse.

Doch in letzter Zeit hatte sich der Alltag in ihre Beziehung geschlichen, und mit ihm waren die altbekannten Gefühle in John erwacht. Eingeengt, fremdbestimmt. Wie gestern bei der Sache mit dem Anzug. John hätte sich nichts dabei gedacht, in Jeans und Pullover in der Fernsehsendung zu sitzen, vor allem, wenn sie ohnehin bei ihm zu Hause filmten. Doch Lilly hatte auf Anzug und Krawatte bestanden, schließlich repräsentierte John doch auch seinen Beruf und das Corps.

Er fragte sich, ob er sich vielleicht von vornherein etwas wohler in seiner Haut gefühlt hätte, wenn er nicht auf Lilly gehört hätte.

Ob eine gemeinsame Wohnung also wirklich eine gute Idee war? Oder würde er einfach einen alten Fehler ein weiteres Mal wiederholen? Schließlich gab es noch einen anderen Aspekt. Lilly und er waren Kollegen, strenggenommen war Lilly sogar seine Untergebene. Den meisten auf dem Präsidium machte das nichts aus, doch John wusste, dass es auch die anderen gab. Und zu ihnen zählte Kriminalrat Gödecke. Er hatte John zu verstehen gegeben, dass er ihm die Liebschaft durchgehen ließ, weil er seine Fähigkeiten als Ermittler schätzte. Der leicht drohende Unterton war aber nicht zu überhören gewesen. Und auch das war ein Grund gewesen, warum John der Fernsehsendung zugestimmt hatte, um Gödecke einen Gefallen zu tun.

Wieder fremdbestimmt.

John legte das Bruchstück auf den Boden zurück und stand auf. Ihm war die Lust auf die Wanderung vergangen.

Er drehte sich um und folgte dem Dünenpfad zurück zum Haus.

Drinnen legte er neues Holz in den Bilegger, den traditionellen Friesenkamin im Wohnzimmer, und schaltete die Stereoanlage ein. Wenige Sekunden später kam die Stimme von Leonard Cohen aus den Lautsprechern: Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.

John schenkte sich einen Rotwein ein und setzte sich auf das Ledersofa, auf dem er eben schon die ganze Zeit gesessen hatte. Dann blickte er zu der Stelle, wo vorhin der Fernsehmonitor gestanden hatte.

Das Foto von Emma Ahlert erschien wieder in seinen Gedanken. Er hätte zu gern gewusst, was mit dem Mädchen geschehen war.

Kapitel 2

Cheesecake, Apfeltarte, Paris Brest, weißes Schokoladen-Mangotörtchen, Petit Fours. Lilly Velasco, Oberkommissarin bei der Kriminalpolizei, stand vor dem Schaufenster der neuen Patisserie im Flensburger Stadtteil Jürgensby und wähnte sich im siebten Himmel. Sie stellte sich vor, wie die Kuchenstücke und Törtchen auf ihrer Zunge dahinschmolzen, und hätte gerne zwei oder drei … nein, am liebsten gleich alle vernascht.

Aber das war keine Option.

Lilly betrachtete ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe. Das messingfarbene Haar fiel ihr lang auf die Schultern. Die Wangenknochen in ihrem Gesicht traten nun wieder deutlicher hervor, und sie meinte, in ihren braunen Augen einen neuen Glanz zu erkennen. Lilly zog den Mantel, den sie trug, eng zusammen, sodass er ihre Taille betonte, und drehte sich ein Stück zur Seite. Auch der Hüftspeck war weniger geworden. Keine Frage, ihr Körper dankte es ihr, dass sie ihre kulinarischen Gelüste im Zaum hielt, seit sie mit John zusammen war.

Doch nun, im Angesicht der Törtchen und Küchlein, drohte sie schwach zu werden. War das Leben nicht viel zu flüchtig, um auf solche Genüsse zu verzichten?

Lilly fragte sich unwillkürlich, weshalb sie sich eigentlich derart einschränkte. Natürlich, für John. Auch wenn er sich nie über ihre Figur beklagt hatte, stand doch außer Frage, dass sie ihm gefallen wollte.

Aber warum meinte sie als Frau überhaupt, einem Mann einen solchen Dienst erweisen zu müssen? Taten die Kerle für einen im Gegenzug dasselbe? Meistens nicht. Fast alle setzten Speck an, sobald sie in den sicheren Hafen einer langfristigen Beziehung eingelaufen waren. Und bei John war das nicht anders. Lilly war nicht entgangen, dass er sich in letzter Zeit hatte gehen lassen.

Sie blickte auf die Uhr an ihrem Handgelenk. Die Wohnungsbesichtigung war erst um elf Uhr, sie hatte also noch genug Zeit.

Kurzentschlossen öffnete sie die Ladentür und betrat die Patisserie, begleitet vom Klingeln eines Glöckchens.

Wenige Minuten später schlenderte sie mit einer Mangotarte in der Hand durch die Straßen. Die Sonne erschien ihr plötzlich heller, der Himmel blauer. Selbst die Stufen der Sank-Jürgen-Treppe meinte sie nach der kleinen Zuckerinfusion hinaufzuschweben.

John wohnte nur wenige Gehminuten von Lilly entfernt in einem Jugendstilbau am Sankt-Jürgen-Platz. Er teilte sich dort eine Wohnung mit seinem Vater.

Eigentlich hatte Lilly sich nie etwas dabei gedacht. Doch seit vergangenem Wochenende kam ihr Johns Wohnsituation plötzlich merkwürdig vor. Sie hatte ihrem Vater, der in der Lüneburger Heide lebte, einen der seiner Meinung nach viel zu seltenen Besuche abgestattet. Natürlich hatte sie ihm von ihrem Liebesglück berichtet, und natürlich hatte sich ihr alter Herr einen Kommentar nicht verkneifen können, ganz so, als sei sie immer noch ein unbedarftes Mädchen, das es zu beschützen gelte.

Sie hatte die Bedenken ihres Vaters unwirsch abgebürstet. Dennoch waren ihr seine Worte im Gedächtnis geblieben: Ein erwachsener Mann, noch dazu ein Kriminalkommissar, der bei seinem neunundsiebzig Jahre alten Vater wohnt? Da könne doch wohl etwas nicht ganz richtig sein.

Inzwischen fragte sich Lilly, ob da vielleicht doch etwas dran war. John wohnte unter der Woche bei seinem Vater Ben und verbrachte die Wochenenden meistens in dem Kapitänshaus auf Sylt – doch auch das gehörte zur Hälfte seinem alten Herrn, der die Insel fast genauso häufig aufsuchte wie John. Bei Gott, Lilly hatte nichts gegen Ben einzuwenden, er war ein charmanter Kerl, und sie mochte ihn. Aber dennoch … Warum wohnte ein Mann Ende vierzig noch bei seinem Vater, vor allem, wenn er genug Geld verdiente, um sich eine eigene Wohnung zu leisten?

Lilly biss nachdenklich in die Mangotarte und setzte ihren Weg fort.

Auch was die Liebe betraf, konnte man John – böse gesprochen – als beschädigte Ware bezeichnen. Seine Beziehungen waren samt und sonders gescheitert.

Natürlich machte Lilly sich nichts vor. Sie war nicht mehr die Jüngste, und da konnte man nicht mehr allzu wählerisch sein. Trotzdem musste man der Realität ins Auge sehen – erneut ein Zitat ihres Vaters: Es gab einfach Menschen, die sich in einer festen Bindung nicht wohl fühlten, die lieber für sich allein waren.

Lilly kannte John inzwischen gut genug. Man konnte viel Spaß mit ihm haben, er war ehrlich, ein guter Kollege und ein noch besserer Freund. Doch sie wusste, dass er am glücklichsten war, wenn er allein in seinem Friesenhaus war, zwischen den Dünen an seinen Steinen meißelte, mutterseelenallein über den weiten Strand spazierte oder mit seinem Segelboot auf die Ostsee hinausschipperte. Tief in seinem Inneren hauste ein Eigenbrötler, den man ohne Weiteres auf einer einsamen Insel aussetzen konnte und der dort glücklich werden würde, weil er sich selbst genug war.

Feste Bindungen engten ihn ein, führten dazu, dass er sich unfrei, gegängelt und überwacht fühlte. Das hatte John ihr sogar wortwörtlich einmal gesagt und damit erklärt, warum seine bisherigen Beziehungen gescheitert waren.

Nur, aus irgendeinem wundersamen Grund hatte Lilly bislang angenommen, dass es bei ihr anders sein würde.

Hatte sie sich da etwas vorgemacht?

Ihre Schritte wurden langsamer, als sie den Sankt-Jürgen-Platz erreichte.

Im Grunde war es ihre Idee gewesen, eine gemeinsame Wohnung zu beziehen. Wenn man über ein Jahr zusammen war und sich schon vorher lange gekannt hatte, war es einfach an der Zeit, den nächsten Schritt zu tun – fand zumindest Lilly. Jetzt fragte sie sich mit einem Mal, ob sie John da in etwas reingedrängt hatte, das er in Wahrheit gar nicht wollte.

Bei Licht betrachtet hatte sich ihre Wohnungssuche bisher als reichlich mühsam erwiesen. Und das lag nicht am mangelnden Angebot, sondern vielmehr daran, dass John immer irgendetwas auszusetzen hatte. Mal war es die Lage, mal die Aussicht, mal das zu kleine Wohnzimmer, mal die Tapete im Treppenhaus.

Wollte er wirklich mit ihr zusammenleben?

Lilly blieb stehen, als sie den Sankt-Jürgen-Platz erreicht hatte. Sie blickte hinüber zu dem Altbau, in dem John und Ben wohnten. Sie musste an ihre eigene Wohnung mit dem malerischen Blick über die Flensburger Förde denken. Sie war dort glücklich, und es gab nichts, das sie zwang, dieses Glück aufzugeben.

Neben allem anderen musste sie auch ihre berufliche Situation bedenken. Ihr oberster Chef, Kriminalrat Gödecke, hatte sie erst neulich in der Kaffeeküche beiseitegenommen. In netten Worten hatte er ihr erklärt, dass es gerade in ihrem Beruf, in dem man es mit den Schattenseiten des Lebens zu tun hatte, wenig Erfreulicheres gab, als jeden Tag die frische Liebe zweier Menschen zu beobachten. Dennoch hatte er keinen Zweifel daran gelassen, dass er ihre Beziehung mit John kritisch sah, zumal John ihr direkter Vorgesetzter war. Zwischen den Zeilen hatte Lilly eine deutliche Mahnung herausgelesen: Wenn sie mit John zusammenbleiben wollte, müsste sie langfristig ihre berufliche Situation verändern.

Sie war nicht der Typ, der sich einschüchtern ließ, und sie würde die Liebe immer der Karriere vorziehen. Dennoch hatte sie John noch nichts von dem kleinen Zwischenfall erzählt. Denn, das wurde ihr erst jetzt bewusst, es nagten Zweifel an ihr. Sie fragte sich, ob sie im Begriff war, einen großen Fehler zu begehen.

Lilly stieg die Stufen zur Eingangstür des Altbaus hinauf und wollte gerade klingeln, als lautes Motorengeräusch ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie schaute zur Seite. Aus dem Durchgang, der zum Hinterhof und den Stellplätzen führte, kam ein Oldtimer-Cabrio gerollt.

John saß am Steuer des laut spratzelnden Gefährts. Neben ihm auf dem Beifahrersitz saß eine Frau mit Kopftuch und dunkler Sonnenbrille. Sie lächelte und winkte Lilly zu, während John den Wagen auf die Straße rangierte.

Wenig später half Lilly John dabei, den schweren Koffer auf die Haltevorrichtung zu hieven, die stilecht auf dem Kofferraum des Cabrios montiert war und offenbar nur dieses eine maßgefertigte und unhandliche Gepäckstück tragen konnte. Bei dem Wagen handelte es sich um einen originalen Morgan Roadster. Johns Vater hatte ihn sich gekauft. Er beabsichtigte, mit seiner – ebenfalls neuen – Freundin, die auf den Namen Vivienne hörte, eine Spritztour durch die Emilia-Romagna zu machen. Ein alter Traum von ihm, den er nun endlich wahr machen wollte. Lilly wünschte ihm alles Gute bei dem Unterfangen. Seiner deutlich jüngeren Lebensgefährtin wünschte sie, dass das Wetter garstig und die Straßen holprig sein mochten, damit ihr verwöhnter Hintern ordentlich durchgeschüttelt wurde. Das arrogante Stück war die ganze Zeit im Wagen sitzen geblieben und hatte keinen Finger krumm gemacht, während John, Ben und Lilly Gepäck und Proviant verstaut hatten.

Wechselnde Bekanntschaften war Lilly von Johns Vater gewohnt. Nachdem er die meiste Zeit seines Lebens als Lehrer in einer Schule gefristet hatte, gab er nun den Lebemann und erfreute sich trotz seines Alters eines abwechslungsreichen Liebeslebens. Lilly musste zugeben, dass Ben mit seiner vollen grauen Mähne und dem Bart, den er sich neuerdings stehen ließ, überaus attraktiv war. Und das konnte man auch von seinen Bekanntschaften sagen. Bei den meisten Damen handelte es sich um Urlauberinnen, die Ben auf Wattwanderungen kennengelernt hatte. Und sie alle verband eines: Klasse. Bislang hatten sich Bens amouröse Abenteuer dadurch ausgezeichnet, dass die Damen einen gewissen Stil hatten – Ausnahmen bestätigten wie immer die Regel – und sich außerdem ungefähr in seinem Alter befanden. Dass Ben neuerdings auch Frauen datete, die wie Vivienne mindestens fünfzehn Jahre jünger waren als er, das war neu.

Ben trat an John heran und umarmte ihn zum Abschied. »Mach’s gut, min Jung.«

»Du auch, Vater. Passt auf euch auf, und habt eine schöne Zeit.«

»Ich drücke euch die Daumen für die Wohnungsbesichtigung.« Ben wandte sich zum Gehen, hielt dann aber inne. »Sag mal, du bist doch noch da, wenn ich wiederkomme, oder? Ich meine …«

Lilly entging Johns Zögern nicht. Aus dem Augenwinkel wanderte sein Blick kurz zu ihr, bevor er antwortete. »Ich denke schon, ja.«

Ben lächelte. »Das ist gut. Ich meine, ich will euch doch schließlich beim Umzug helfen.«

»So schnell geht das schon nicht, Vater.«

»Bis bald, mein Junge.« Ben klopfte seinem Sohn nochmal auf die Schulter.

John und Lilly winkten zum Abschied und sahen dem Cabrio nach, wie es hinter der nächsten Straßenecke verschwand.

Lilly musterte John von der Seite. Mit den Jahren wurde er seinem Vater äußerlich immer ähnlicher. Sie hatten die gleichen blauen Augen, und Lilly brauchte sich wohl keine Sorgen zu machen, dass John vorschnell eine Glatze bekommen würde. Die grauen Stellen in seinem braunen Haar wurden zahlreicher, doch es war noch genauso voll wie das von Ben und ließ sich herrlich verstrubbeln, wenn man darin wühlte. Was beide ebenfalls unverkennbar miteinander teilten, war natürlich die markante Nase, die hakenförmig nach unten gebogen war wie die eines Habichts.

Lilly fragte sich, ob die Ähnlichkeiten sich auf das rein Äußerliche beschränkten oder ob John auch in anderen Dingen seinem Vater nachkam. Würde sie vielleicht eines Morgens aufwachen, wenn sie alt und runzelig war, und feststellen, dass John sie gegen ein jüngeres Exemplar ausgetauscht hatte?

John blickte auf seine Armbanduhr. »Das hat jetzt doch länger gedauert als gedacht«, meinte er. »Wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Ich hol noch schnell meine Jacke.«

Er stieg die Stufen zur Tür des Altbaus hinauf, da klingelte sein Handy.

John ging ran und hörte zu. Als er aufgelegt hatte, überlegte er kurz. Dann meinte er: »Tut mir leid, Lilly, aber ich fürchte, die Wohnungsbesichtigung muss heute ausfallen.«

»Warum?«

»Das war das Dezernat. Eine junge Frau wartet dort und möchte mit mir sprechen.«

»Ist es dringend?«

»Ich weiß nicht …«

»Nun, dann soll sie Montag wiederkommen.«

»Sie ist extra von Föhr angereist und lässt sich nicht abwimmeln. Sie … hat mich wohl gestern Abend in der Fernsehsendung gesehen.«

»Oh Gott«, rutschte es Lilly heraus, »du hast dein erstes Groupie!«

John blieb ernst. »Das glaub ich kaum.«

»Du weißt doch noch nicht mal, ob es wichtig ist!« Lilly stemmte die Hände in die Hüften. »Und wir beide haben einen Termin. Wie wäre es, wenn du einen Kollegen bittest, mit ihr zu sprechen?«

»Hör zu, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, wie viel dir die Sache bedeutet, aber …«

»Wie viel mir die Sache bedeutet? Dir also nicht?«

»Nein, so war das nicht gemeint.« John seufzte. »Die Frau auf dem Dezernat … es könnte mit Emma zu tun haben.«

»Emma?« Lilly stutzte. Natürlich hatte sie am vorigen Abend Johns ersten Auftritt im Fernsehen verfolgt. »Du meinst das verschwundene Mädchen, um das es gestern in der Sendung ging?«

»Ja«, bestätigte er. »Die Frau auf dem Dezernat behauptet, ihre Schwester zu sein.«

Kapitel 3

Konnte er ihr trauen?

John musterte die junge Frau, die ihm am Tisch des Verhörraums im Präsidium gegenübersaß. Sie hatte halblanges, blondes Haar mit einem rötlichen Stich. Den Kopf hielt sie leicht gesenkt, sodass ihre grünen Augen zu ihm aufblickten, wenn sie sprach. Die Hände hielt sie im Schoß gefaltet, ihre Schultern hingen herab. Die Haltung, der fast zierliche Körperbau und der blasse Teint ließen sie zerbrechlich wirken.

Ihr Name war Nieke Dornieden. John schätzte sie auf Anfang bis Mitte dreißig.

Sein Blick wanderte unauffällig zu der Uhr an der Wand. Er saß nun eine Dreiviertelstunde hier, hatte ihre Geschichte bereits zweimal gehört. Sein Bauchgefühl sagte ihm, dass zumindest ihre Sorge aufrichtig zu sein schien. Trotzdem war er noch nicht sicher, ob er ihren Worten glauben konnte und ihre Mutter sich wirklich in Gefahr befinden könnte.

Nieke Dornieden behauptete jedenfalls, die Halbschwester der seit langem vermissten Emma Ahlert zu sein, um die es gestern Abend in der Fernsehsendung gegangen war. Dort hatte sie auch John gesehen.

»Sie möchten wirklich nichts trinken?«, fragte John und deutete auf die Tasse, die vor ihm auf dem Tisch stand.

Nieke schüttelte still den Kopf.

»Also gut«, meinte John und nahm selbst einen Schluck Kaffee. »Noch einmal von vorn, damit ich das auch alles richtig verstehe.«

Er stellte die Frage nicht nur, um zu sehen, ob sich Nieke bei ihrer Erzählung in Unstimmigkeiten verhedderte, sondern auch, weil er wissen wollte, wie ernst es ihr wirklich war.

Die erste Reaktion verriet wenig. Nieke nickte nur knapp und ließ sich zumindest äußerlich nicht anmerken, mit der Geduld am Ende zu sein.

»Sie leben mit Ihrem Ehemann und Ihrer gemeinsamen Tochter auf Föhr?«, fragte John nach einem kurzen Blick auf seine Notizen.

»Ja. Ich wohne mit Sönke und Ria in Wyk.«

Nieke hatte ihre Tochter, ein Mädchen von schätzungsweise sechs oder sieben Jahren, mit aufs Präsidium gebracht. Lilly kümmerte sich um sie.

»Sie sagten, Sie seien mit den beiden vor sechs Tagen zu einer Reise aufgebrochen?«

»Genau. Am vergangenen Samstag.«

»Was war nochmal der Grund für die Reise?«

»Wir haben Sönkes Eltern auf dem Festland besucht. Sie sind in Rente und leben in Bad Zwischenahn.«

John würde später überprüfen lassen, ob die Eltern diese Angabe bestätigten. »Hatten Sie die Reise geplant, oder war es ein spontaner Entschluss?«

»Das war geplant. Wir besuchen meine Schwiegereltern mindestens zweimal im Jahr.«

»Wann sind Sie wiedergekommen?«

»Gestern um die Mittagszeit.«

»Sie sagten, dass Sie den Besuch bei Ihren Schwiegereltern vorzeitig abgebrochen haben.«

»Das stimmt, wir wollten eigentlich eine ganze Woche bleiben, vielleicht auch noch das Wochenende.«

»Und warum sind Sie früher zurückgekommen?« Über diesen Punkt hatte Nieke sich bislang ausgeschwiegen.

Sie sah John einen Moment lang zögerlich an. »Ich … also, Sönke musste zurück auf die Insel. Es gab Probleme mit der Bahn.«

»Der Bahn. Ich fürchte, das müssen Sie mir erklären …«

»Mein Mann betreibt den Inselexpress. Er fährt die Touristen mit einer kleinen Bahn über die Insel. Sönke hat jemanden, der hin und wieder vertretungsweise einspringt. Er konnte das Problem jedoch allein nicht lösen. Wir mussten also zurück.«

»Verstehe.« John machte sich eine Notiz. »Demnach brachen Sie am vergangenen Samstag auf und kamen gestern, Mittwoch, zurück.«

»So ist es.«

»Was taten Sie, als Sie wieder zu Hause waren?«

»Sönke machte sich gleich auf den Weg ins Geschäft. Ich fuhr mit meiner Tochter zu meiner Mutter.«

»Gab es dafür einen bestimmten Grund?«

Nieke zuckte unmerklich mit dem Kopf und blickte ihn verwundert an. »Wie meinen Sie das?«

»Gab es einen Grund, dass Sie sofort zu Ihrer Mutter gefahren sind? Ich meine, nach so einer Reise hat man doch eigentlich erstmal andere Dinge zu erledigen …«

»Ich weiß nicht … Mama hat es ganz gern, wenn man sich bei ihr zurückmeldet. Und ich wollte nachsehen, ob es ihr gut geht.«

»Bestand für Sie denn Grund zur Sorge?«

»Nein. Natürlich nicht.«

John ließ einen Moment der Stille entstehen. »Sie fuhren also hin, um sich zurückzumelden, so wie es sich gehört.«

»Genau so war es.«

John warf erneut einen Blick auf seine Notizen. »Sie sagten, dass Ihre Mutter in Haus Poppenspeler wohnt.«

»Ja, das Haus befindet sich seit Generationen im Besitz der Familie meiner Mutter. Mama wohnt dort allein. Sönke und ich wollen aber bald bei ihr einziehen, weil wir dann mehr Platz haben und Ria einen Garten zum Spielen …«

John hob die Hand. »Wissen Sie noch, wann Sie ungefähr beim Haus Ihrer Mutter eintrafen?«

»Das muss so gegen vierzehn Uhr gewesen sein.«

»Und Sie sagten, dass Ihre Mutter nicht vor Ort war.«

»Nein, Mama war nicht da. Auch auf dem Handy erreichte ich sie nicht. Und auch sonst wusste niemand, wo sie war.«

»Und da wurden Sie nervös.«

»Richtig.«

John beugte sich vor und legte die Arme auf den Tisch. »Frau Dornieden, wie alt ist Ihre Mutter?«

»Mama wird nächsten Monat sechsundsechzig.«

»Wie steht es um ihre Gesundheit?«

»Ich denke, es geht ihr gut … für ihr Alter.«

»Gab es in letzter Zeit Anzeichen, dass Ihrer Mutter etwas Sorgen bereitete … dass ihr etwas zu schaffen machte?«

»Nein, überhaupt nicht.«

»Das ist gut.« John machte eine Pause. »Sagen Sie, hatte Ihre Mutter Feinde?«

Nieke Dornieden schüttelte den Kopf. »Nein, warum denn das?«

»Ich muss das fragen. Erzählen Sie weiter. Was taten Sie als Nächstes?«

»Ich bin zur Polizei in Wyk gefahren. Ich wollte Mama als vermisst melden, wollte, dass man nach ihr sucht. Ihre Kollegin auf der Wache war leider nicht besonders hilfsbereit.«

Das konnte sich John gut vorstellen. Er hätte aufgrund dieser Informationen auch keine Suchaktion eingeleitet.

»Ich muss zugeben, dass es mir noch ein wenig schwerfällt, die Sorge um Ihre Mutter nachzuvollziehen«, sagte er. »Ihre Mutter ist ein erwachsener Mensch, der sich frei bewegen darf und niemandem Rechenschaft schuldig ist. Sie ist gesundheitlich in guter Verfassung, steht mitten im Leben, es gibt niemanden, der ihr Böses will … Frau Dornieden, halten Sie es nicht für möglich, dass sich Ihre Mutter einfach mal ein paar Tage frei gegönnt hat? Vielleicht ist sie zu einer Freundin gefahren?«

Nieke schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, das wäre überhaupt nicht Mamas Art. Sie sagt immer, wo sie ist – so, wie sie es auch von mir erwartet. Außerdem hat sie die Insel schon seit sehr langer Zeit nicht mehr verlassen. Mama fährt nicht einfach irgendwohin, ohne jemandem etwas davon zu sagen.«

John blickte demonstrativ auf die Wanduhr. »Es sind jetzt knapp vierundzwanzig Stunden vergangen, seit Sie das Haus Ihrer Mutter aufgesucht haben. Bei erwachsenen Personen warten wir üblicherweise deutlich länger, bevor wir davon ausgehen, dass jemand wirklich verschwunden ist. Halten Sie es nicht für möglich, dass Ihre Mutter wieder auftaucht?«

»Nein«, sagte sie fest und im Brustton der Überzeugung. »Ich habe die ganze Nacht in Haus Poppenspeler auf Mama gewartet, und sie ist nicht wiedergekommen. Ihr muss etwas zugestoßen sein.«

John lehnte sich zurück und spielte mit dem Kugelschreiber zwischen seinen Fingern. »Nur für das Protokoll und damit ich den Hintergrund richtig verstehe. Der Name Ihrer Mutter ist Gunilla Dornieden.«

»Ja.«

»Der Mädchenname Ihrer Mutter ist Ahlert.«

»Richtig.«

»Sie war in den Achtzigerjahren mit Mikkel Ahlert verheiratet?«

»Ja.«

»Und die beiden hatten ein Kind, ein Mädchen namens Emma.«

Nieke nickte. »Ja. Emma war meine Halbschwester.«

John musterte die Frau und suchte in ihrem Gesicht nach Ähnlichkeiten zu dem Bild des vermissten Mädchens, das gestern in der Fernsehsendung gezeigt wurde.

Wenn Nieke die Wahrheit sagte, dann wurde vierzig Jahre nach dem spurlosen Verschwinden von Mikkel und Emma Ahlert nun auch Mikkels Ehefrau und Emmas Mutter Gunilla vermisst.

Das mochte Zufall sein. Und vielleicht gönnte sich die alte Dame doch nur eine Auszeit von der Familie und erfreute sich bester Gesundheit.

Vielleicht aber auch nicht.

Er musste eine Entscheidung treffen.

Kapitel 4

Lilly wusste noch nicht genau, wie sie es am besten anstellen sollte. In Gedanken wog sie die verschiedenen Möglichkeiten gegeneinander ab und fragte sich, welche Methode ihr wohl die meiste Befriedigung verschaffen würde. Sie könnte John mit ihrer Dienstwaffe aus nächster Nähe ein Loch in den Kopf schießen und den letzten, überraschten Blick in seinen Augen genießen. Das ginge schnell, vielleicht ein bisschen zu schnell. Besser wäre ein Messer. Sie bräuchte ihn damit nicht sofort tödlich zu verletzen, sondern könnte sich erst einmal an ihm abreagieren. Erwürgen wäre auch nicht schlecht. Mit den eigenen Händen, ihn ihren Zorn spüren lassen, sehen, wie das Leben langsam aus ihm entwich. Auf diese Weise hätte er auch noch Zeit, seine Verfehlungen zu gestehen, bevor seine saphirblauen Augen brachen. Diese Augen, von denen Lilly immer den Eindruck hatte, sie würden bis auf den Grund ihrer Seele schauen … Bevor der letzte Atemzug über seine vollen Lippen kam, die Lilly immer wieder ein elektrisierendes Kribbeln über den Rücken jagten, wenn sie die ihren berührten …

Lilly riss sich aus ihren trüben Gedanken. Es änderte ja doch nichts. Sie konnte John noch nicht einmal richtig hassen, ohne dass ihr dabei bewusst wurde, wie gern sie ihn im Grunde hatte.

Trotzdem würde sie sich bei Gelegenheit bei ihm revanchieren. Eigentlich hätten sie jetzt die Wohnung besichtigen und einen weiteren Schritt in das neue gemeinsame Leben tun sollen. Stattdessen spielte sie Kindermädchen für John.

Lilly öffnete die Tür des Gemeinschaftsraums und trat ein. Sie kam von einem kurzen Abstecher in das Nebenzimmer des Vernehmungsraums. Dort stand ein Monitor. Lilly hatte das laufende Gespräch darauf beobachtet. Sie kannte jetzt die Geschichte von Nieke Dornieden in groben Zügen.

Die Frau hatte ihre Tochter im Schlepptau gehabt, ein Mädchen namens Ria. Lilly fragte sich, ob es unbedingt notwendig gewesen war, sie mit hierherzubringen. Es gab bessere Orte für ein Kind. Da Nieke nur mit John reden wollte, hatte er Lilly gebeten, sich um das Kind zu kümmern.

Sie hatte der Kleinen als Erstes eine Limonade aus dem Getränkeautomaten im Gemeinschaftsraum besorgt. Ria hatte zuerst gezögert. Lilly vermutete, dass man ihr zu Hause eingebläut hatte, nichts von Fremden anzunehmen, was ja auch vernünftig war. Erst als sie Ria erklärt hatte, dass sie Polizistin sei, hatte das Mädchen die Flasche schließlich genommen. Sie hatte sie fast in einem Zug leer getrunken. Jetzt saß sie mit ihrer Puppe unter dem Tisch und spielte.

Lilly setzte sich auf einen Stuhl. Sie wollte ihr Smartphone herausholen und auf eingegangene Nachrichten überprüfen, als die Tür des Gemeinschaftsraums geöffnet wurde. Mikke Jessen und Leon Kessler kamen mit Kaffeetassen in der Hand herein. Lilly hatte mit den beiden bereits oft zusammengearbeitet.

Mikke und Leon blieben stehen. Ihr Blick wanderte von Lilly zu dem Kind unter dem Tisch. Mikke hob die Augenbrauen und stieß einen leisen Pfiff aus. »Mein lieber Mann«, meinte er. »Du und John … ihr legt ja ein rasantes Tempo vor.«

Leon konnte sich offenbar das Lachen nicht verkneifen und boxte seinem Kollegen gegen die Schulter.

Messer, dachte Lilly, sie würde für beide ein Messer verwenden. Schön langsam und dort, wo es bei Männern am meisten weh tat.

Ihr Blick sprach offenbar Bände.

»Oh-oh«, sagte Leon und schob Mikke in Richtung des Kaffeeautomaten. »Beeilen wir uns lieber.«

Die beiden füllten ihre Tassen am Automaten, während Lilly sie strafend im Auge behielt, dann verschwanden sie ohne ein weiteres Wort wieder.

Sie hoffte, dass die beiden ihre infantilen Späße für sich behielten. Ihr war bewusst, dass ihre Beziehung zu John im Dezernat schon für genügend Gesprächsstoff sorgte. Sie brauchte nicht noch mehr Aufmerksamkeit.

Lilly lehnte sich zurück. Unwillkürlich musste sie daran denken, wie es wohl wäre, wenn John und sie tatsächlich ein Kind bekämen. Bislang hatten sie nie darüber gesprochen.

Lilly hatte sich immer eine eigene Familie gewünscht, aber bis jetzt hatte es sich einfach nicht ergeben. Ihre besten Jahre hatte sie für Simon geopfert, einen Journalisten, der sich dann als Kriegsreporter verdingt hatte. Ihre Beziehung war darüber in die Brüche gegangen. Als er dann Jahre später verletzungsbedingt seinen Job an den Nagel hängen musste und nach Deutschland zurückkam, war es zu spät gewesen, um den Faden wieder aufzunehmen.

Inzwischen tickte ihre biologische Uhr immer lauter – ein Umstand, auf den ihr Vater sie gerne hinwies und außerdem betonte, dass er seine Nachfahren gerne noch kennenlernen wollte, bevor er das Zeitliche segnete.

Aber war John der Richtige für dieses Vorhaben – war er ein Familienmensch? Lilly fürchtete, dass sie in ihrem tiefsten Inneren die Antwort bereits kannte.

John war Simon sehr ähnlich. Er lebte für seinen Beruf. Wenn er an einem Fall arbeitete, verbiss er sich darin und ruhte nicht, bis er ihn gelöst hatte, selbst wenn er dafür Nächte und Wochenenden durcharbeiten musste. Es gab dann nur John, den Kommissar.

Und Lilly wusste, dass die Arbeit ihn selbst dann nicht losließ, wenn ein Fall abgeschlossen war. Zu viele Nächte hatte sie schon wach neben ihm gelegen, während er gestöhnt, sich gewälzt und im Schlaf gesprochen hatte.