10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Leinpfad Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

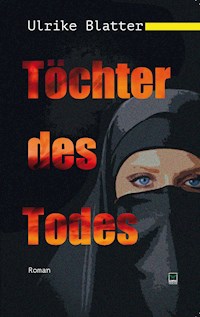

Für Aylin Hodžić läuft alles super: Die junge Frau mit bosnischen Wurzeln hat gerade Abitur gemacht, will Journalistin werden und ist frisch verliebt. Dann jedoch gerät alles ins Wanken: Ihre ältere Schwester Semina verschleiert sich und verschwindet. Dabei spielte Religion im Leben der beiden jungen Frauen nie eine Rolle. Jetzt jedoch werden Semina und damit auch Aylin und ihre Eltern nur noch als Muslime wahrgenommen und die ganze Familie steht am Pranger.Kurz darauf detoniert in ihrer Heimatstadt Taufingen eine Bombe. Für die Medien und die Öffentlichkeit ist der Fall klar, und eine brutale Hetzjagd gegen die Familie beginnt. Aber alle Ermittlungsspuren führen in die Irre – oder bringen Aylin in tödliche Gefahr. "Das ist also eine Massenpanik, dachte ich und stand immer noch komplett neben mir. Seltsamerweise war ich vollkommen ruhig. Ich hatte absolut keine Angst. Da war nur dieses lästige Pfeifen in meinem Kopf. Und dann machte ich einen Riesenfehler: Ich drehte mich um."Ulrike Blatter erzählt von aktuellen politischen Themen wie Migration, Radikalisierung. Angesiedelt hat sie ihren Roman in Taufingen, einer fiktiven süddeutschen Stadt. Sie gibt keine einfachen Antworten, sondern lässt uns zu vielschichtigen Einsichten kommen. – "Blendend recherchiert, packend und kraftvoll geschrieben!"

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Der Tod ist ein Irrtum.

Ich krieg‘ das gar nicht klar.

Die rufen gleich an und sagen:

„Es ist doch nicht wahr.“

(Udo Lindenberg: Stark wie zwei)

Ulrike Blatter

TöchterdesTodes

Roman

Die Handlung ist frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen sind rein zufällig.

Gefördert mit einem Arbeitsstipendium des Förderkreises Kreatives Eisenbach

© Leinpfad Verlag

2019

Alle Rechte, auch diejenigen der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung des Leinpfad Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Zitat S. 2: © Udo Lindenberg

Umschlag: U. Kosa, Ingelheim

Layout: Leinpfad Verlag, Ingelheim

Leinpfad Verlag, Leinpfad 5, 55218 Ingelheim,

Tel. 06132/8369, Fax: 896951

E-Mail: [email protected]

www.leinpfadverlag.com

eISBN 978-3-945782-51-4

Inhalt

Prolog

I Verschleiert

II Nackt

III Enthüllt

Epilog

Nachwort und Danksagung

Die Autorin

Prolog

8. Juni

Als sie mit Luan fertig waren, nahmen sie sich seine Frau vor. Sie hatte geschwiegen, als es geschah, aber das nutzte ihr nichts. Die Männer zerrten sie unter dem Dornengebüsch hervor, wo sie sich unter einer Decke verkrochen hatte. Die Zweige wollten sie nicht hergeben, krallten sich in ihren Niquab und die Abaya und rissen Wunden in ihr Fleisch. Erst da schrie sie.

„Still“, zischte einer der Vermummten.

Da steckte sie die Faust in den Mund und biss sich die Knöchel wund, damit kein Ton mehr über ihre Lippen kam. Der Strahl einer Stirnlampe fingerte kurz über ihr Gesicht und sie blinzelte. Dann versank wieder alles im Dunkel.

Von Luan kam ein Stöhnen. Einer der Männer drehte sich um.

„Soll ich ihn …?“, fragte er.

„Der stirbt sowieso“, war die Antwort. „An den verschwenden wir keine Patrone.“

„Und die da? Mitnehmen?“

Ein ersticktes Wimmern war die Antwort. In der Dunkelheit war nicht zu erkennen, aus wessen Kehle es kam. Würgende Stille. Atmen. Warten. Irgendwer musste dann ein Zeichen gegeben haben. Zwei gut gezielte Schläge mit dem Gewehrkolben. Ein widerliches Knacken.

Nun schrie sie hemmungslos.

„Liegenlassen“, sagte die tonlose Stimme des Anführers.

Die Schreie der Frau sanken zu einem Schluchzen herab. Verebbten. Ein leises Wimmern im Rhythmus ihrer Atemzüge. Die Männer wandten sich zum Gehen.

Nachts ist die Stille in der Wüste ohrenbetäubend. Da hört man das kleinste Geräusch kilometerweit. Auch dieses Stöhnen. Die fünf jungen Männer stapften gut gelaunt durch den Sand und waren schon ziemlich weit weg von der Stelle, an der sie Luan und seine Frau zusammengeschlagen hatten. Aber dieses Geräusch wurde einfach nicht leiser. Nicht, dass es sie in irgendeiner Hinsicht gestört hätte: Sie hatten ihren Job getan, und nun waren sie wieder auf Patrouille. Eigentlich sollten sie wachsam und hochkonzentriert sein, wirkten aber eher wie Schüler auf einer Nachtwanderung. Schüler in schwarzen Uniformen. Mit Sturmmasken über den Gesichtern. Aufgekratzt und randvoll mit Adrenalin. Sie knufften sich gegenseitig und lachten prustend. Fuchtelten mit den Gewehren herum. Es wäre Aufgabe des Anführers gewesen, die Disziplin der Truppe zu wahren. Aber er schien mit seinen Gedanken woanders zu sein. Als sie etwa einen Kilometer gegangen waren, blieb er plötzlich stehen.

„Ihr geht weiter bis zum Treffpunkt“, befahl er. „Ich muss nochmal zurück.“

„Hast du was vergessen?“, wagte einer zu fragen, erhielt aber keine Antwort.

I

Verschleiert

Kapitel 1: Dienstag 21. Mai – Tag 1

Jordan

Als das Schreien und Rufen aufhörte, drückte mir die Wucht der plötzlichen Stille mächtig auf die Ohren. Die Körper der Kinder lagen wie willkürlich verteilt auf dem Linoleumboden des Kunstsaals. Einige waren gerade ausgestreckt, andere hatten Arme und Beine weit gespreizt, so wie man den Abdruck eines Engels in den frischgefallenen Schnee zeichnet. Hassan, der keinen halben Meter entfernt von mir lag, wirkte merkwürdig verrenkt, so, als wollten seine Beine in unterschiedliche Richtungen wegrennen. Dabei war er in seinem Leben schon oft genug weggerannt. Aleppo, Türkei, Mittelmeer. Und das war erst der Anfang gewesen. Aber jetzt lag er ganz still. In meinem Kopf war ein leises Summen, das sich zu einem ozeanischen Rauschen steigerte. Ich steckte den gekrümmten Zeigefinger ins Ohr und schüttelte ihn kräftig. Tinnitus. Wenn ich das Rauschen nicht wegbekäme, würde es sich zum schrillen Kreischen steigern, und ich wäre wieder einmal für Stunden nahezu taub.

Ich ergriff Hassans Bein und hob es hoch. Der schlaksige Junge hatte einen leichten Bartflaum, der sich wie Weichzeichner über die entzündeten Pickel auf seinen Wangen legte. Seine Augen waren geschlossen, aber als ich das Bein gerade zog, schoss ihm fleckige Röte ins Gesicht. Mein Blick scannte den Raum und begegnete den dunklen Augen Aylins, die gerade neben einer anderen liegenden Gestalt in die Knie ging – einem schlanken Mädchen mit eng anliegendem weißen T-Shirt, auf dem sich rote Punkte tummelten. Plötzlich klopfte mir das Herz bis zum Hals.

Das ist kein Blut, stellte ich fest. Es sind nur rote Punkte. Auf einem T-Shirt. Sonst nichts. Aber mein Herzschlag beruhigte sich nur langsam.

Insgeheim hatte ich dem widerwärtigen Gefühl in meinem Inneren eine Gestalt gegeben: Ein schuppiges Biest mit bösartigem Grinsen und langen Krallen an den Tatzen. Außer mir kannte es niemand. Meistens schlief es.

Ich erhob die Stimme: „Leute, versucht doch bitte einigermaßen gerade zu liegen, sonst habt ihr später nur Probleme mit den Figuren, wenn ihr sie ausschneiden wollt.“

Hassan blinzelte und winkelte das Bein wieder an, das ich eben gerade gezogen hatte. Der große Papierbogen, auf dem er lag, knisterte leise. Pascal, der mit einem dicken Filzstift in der Hand im Schneidersitz neben ihm hockte, grinste entwaffnend. Durch die angekippten Fenster drang Vogelgezwitscher und verdrängte das Rauschen in meinem Kopf.

Den Kindern geht es gut, sagte ich mir und atmete ruhig ein und aus. Es gibt in Deutschland keine Bombenanschläge. Es ist alles nur ein Spiel.

Aber das Biest in mir kicherte leise. Es wusste es besser.

Obwohl ich weiter meine Atmung kontrollierte, blieb dieses merkwürdige Gefühl; so, als ob ich mich gleichzeitig an zwei Orten befände. Hier, im Kunst-Saal der Taufinger Gemeinschaftsschule und – dort. Ich legte die Hand auf den Oberbauch, dorthin, wo sich der Solarplexus befindet, das Zentrum meiner Panik, die schon seit Jahren in mir wütete. Manchmal schlief sie, aber wenn sie erwachte, dann immer dort. Immer an derselben Stelle. Ein Boxer weiß, dass dich ein Schlag auf den Solarplexus unmittelbar in den Knockout befördert.

Atmen, befahl ich mir, holte tief Luft und hoffte, dass niemand merkte, wie mies es mir ging.

„Ihr könnt anfangen“, sagte ich und stellte zufrieden fest, dass meine Stimme vollkommen normal klang. Eine schmale Hand legte sich auf meinen Unterarm. Unbemerkt war Aylin an mich herangetreten. „Geht es dir nicht gut?“, fragte sie. „Du bist ganz schön blass um die Nase.“

„Schwarze können nicht blass werden“, witzelte ich halbherzig und Aylin lächelte.

„Du bist ja gar nicht schwarz“, gab sie zurück. „Du siehst aus wie Milchkaffee oder Sahnekaramell – und so richtig blass wirst du tatsächlich nicht. Eher grau …“

Milchkaffee. Sahnekaramell. Das hörte sich definitiv nach Kompliment an, und ich spürte, wie sich meine Gesichtsfarbe wieder veränderte. Diesmal wahrscheinlich in Richtung Rot. Deshalb war ich auch nicht böse, als Julia unser kleines Geplänkel unterbrach.

„Aylin“, rief sie. „Kannst du mal kurz rüberkommen? Irgendwie funktioniert das nicht.“ Hilfesuchend hob sie Schere und Papierbogen.

„Ich komme“, rief Aylin, und ich schaute ihr nach, wie sie mit kleinen, leichten Schritten, die liegenden Gestalten umkurvte, die nun nicht mehr Bombenopfer waren, sondern Zehntklässler und Mitglieder einer Theater-AG, die eifrig damit beschäftigt waren, Körper-Silhouetten auf große Papierbögen zu malen. Anmutig wie eine Tänzerin ging Aylin neben Julia in die Hocke, nahm den Stift und korrigierte eine verunglückte Linie. Eine Strähne ihres dunklen Haares fiel nach vorne, und mit einer raschen Handbewegung strich sie sie hinters Ohr. Aylins Haare waren das absolute Highlight: Hüftlang und pechschwarz, glatt und glänzend wie Seide. Wenn man diese Haare sah, bekam man eine unbändige Lust hineinzugreifen, sich diese Flut durch die Finger gleiten zu lassen und mit geschlossenen Augen in die duftende Fülle einzutauchen. Wahrscheinlich war ich nicht der einzige, der solche Gefühle bei der Betrachtung von Aylins Haarpracht hatte, durchzuckte es mich wie ein Stich.

Nun mach mal halblang, meldete sich meine innere Stimme: Sie ist doch viel zu jung für dich.

Ich vermied den Blick in die Ecke, wo Aylin und Julia die Köpfe zusammensteckten und versuchte mich abzulenken: Ich bückte mich, lobte die Kids für die saubere Arbeit oder half hier und dort. Die meisten waren bereits fertig mit der Umrisszeichnung, schnitten die Silhouetten aus oder begannen damit, sie zu bemalen und zu beschriften.

Von wegen zu jung, setzte ich gegen meinen Willen das Selbstgespräch fort. Aylin ist doch keine von diesen pubertierenden Zehntklässlerinnen! Sie hat ihre Abiturprüfungen hinter sich und macht das hier als freiwilliges Projekt. Immerhin ist sie schon zwanzig. Und ich bin auch kein Greis. Noch bin ich 26. Ich finde, das ist ein akzeptabler Altersunterschied.

Außerdem bin ich nur ein Praktikant. Was kann ich dafür, dass Frau Stolz vom Stadttheater einen Unfall hatte, und ich jetzt das ganze Projekt allein wuppen muss. Aylin und Sven unterstützen mich als sogenannte Peers. Die beiden sind keine Schüler, sondern Partner. Oder ehrenamtliche Mitarbeiter oder … ach, egal, dachte ich und schielte in die Ecke, wo Aylin jetzt den Kopf zurückwarf und laut über eine Bemerkung lachte, die Julia gemacht hatte. Lachten die etwa über mich? Schon wieder gab es mir einen Stich. Ich bin nicht verliebt, dachte ich. Ich habe Gefühle. Na und? Wer hätte das nicht, bei einer so toll aussehenden jungen Frau? Und überhaupt: Das merkt doch sowieso niemand.

In diesem Moment richtete sich Aylin auf, und ihr Lächeln traf mich mitten ins Herz. Ich weiß, dass sich das kitschig und abgegriffen anhört, aber verdammt, so war es. Ein Sonnenstrahl zwinkerte durch den bewölkten Himmel, irrlichterte über Aylins Schultern und glitt über ihr Haar; ich erkannte, dass es nicht schwarz war, wie ich immer geglaubt hatte, sondern von einem satten, glühenden Braunrot, das wie ein feuriger Lavastrom über ihren Rücken floss. Die Stimmen der Kinder flatterten durch den Raum. Einige begannen herumzulaufen. Die drückende Stille hatte sich davongestohlen. Mein Tinnitus gab Ruhe. In wenigen Minuten würde der Schulgong ertönen, und alle würden nach draußen rennen, wie auf einer ungeordneten Flucht.

Es gab hier keine Bombenanschläge.

Aylins Haar war rot, nicht schwarz.

Nichts war so, wie es schien.

Ich klatschte in die Hände: „Wir müssen aufräumen!“

Kapitel 2: Dienstag 21. Mai – Tag 1

Aylin

Der Kunstsaal leerte sich wie im Zeitraffer, als der Schulgong ertönte. Natürlich hatte niemand Lust beim Aufräumen zu helfen. Aber Jordan und Sven waren noch da, und so machten wir uns gemeinsam ans Werk. Ich sammelte Scheren, Klebertuben und Stifte ein, die unter Tische und Heizkörper gerollt waren, während Jordan Papierreste auf einen Stapel schichtete, der in die Tonne mit dem blauen Deckel wanderte. Danach begann er vorsichtig die Papierfiguren aufzurollen. Sven verließ den Raum, um Besen und Kehrblech zu holen. Während meine Hände wie von selbst Plastikkappen auf Filzstifte schoben und Deckel auf Glitzerklebertuben schraubten, gingen meine Gedanken auf Wanderschaft. Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass ich nach den Abiprüfungen auf Wolke 7 schweben würde, und wochenlang total euphorisch wäre. Aber tatsächlich war ich in ein tiefes Loch gefallen. Zuerst dachte ich, es läge daran, dass ich noch auf die Ergebnisse warten musste. Dabei war alles bestens gelaufen, und ich hatte das Abitur so gut wie in der Tasche. Eigentlich hätte ich superstolz auf mich sein müssen, denn es war schwierig genug gewesen bis zur Ziellinie zu kommen. Ich war nämlich beileibe keine Überfliegerin wie meine Schwester Semina.

Ich sag’s nicht gerne, aber in der achten Klasse bin ich mit Glanz und Gloria sitzengeblieben. Und ich konnte niemandem sonst dafür die Schuld geben als mir selbst. Das war die Zeit, als ich mich mehr für die angesagten Nagellackfarben interessierte als für binomische Formeln, und Justin Bieber wichtiger war als englische Grammatik. Damals haben meine Eltern ganz schön Druck gemacht. Besonders Mama. Jeden Tag die gleiche Leier von „Aufstieg durch Bildung“ und Sprüche wie „Glaub ja nicht, dass die Welt gerade auf dich gewartet hat.“ Sollte mich wohl auf Trab bringen. War aber de facto so was von demotivierend. Besonders, wenn sie sagte, dass man sich als Mädchen sowieso doppelt so viel anstrengen müsse und als Migrantin erst recht. Was ein ausgemachter Scheiß war, weil ich doch in Taufingen geboren bin und von Anfang an den deutschen Pass hatte.

Semina war dagegen immer so eine Art Mischwesen gewesen: Sie wurde zwar in Deutschland geboren, aber in Bosnien gezeugt, und während fast der gesamten Schwangerschaft waren Mama und Papa irgendwie unterwegs, auf der Flucht oder im Übergangsheim, was weiß ich. Sie sprachen kaum darüber. Jedenfalls ist Semina die am besten angepasste Migrantin, die man sich vorstellen kann; meine Schwester hat Deutschland nämlich nicht nur mit der Muttermilch aufgesogen, sondern schon über die Nabelschnur. Wohingegen ich … um ehrlich zu sein, eigentlich wusste ich nie, wohin ich gehörte. Wahrscheinlich hat das gar nichts mit der Nationalität zu tun, sondern mit meinem Charakter. Aber egal. Jedenfalls waren wir Schwestern schon immer ziemlich verschieden. Obwohl ich niemals zugegeben hätte, wie sehr ich Semina vermisste, seit sie in Köln lebte, um dort zu studieren. Sozialpädagogik. Typisch. Jetzt half sie unangepassten Youngsters in die Spur. Nicht mein Ding.

Aber was war das eigentlich: Mein Ding? Irgendwas mit Schreiben vermutlich. Und ziemlich sicher was mit Menschen. Am besten beides. Vermutlich ging es stark in Richtung Journalismus. Immerhin hatte ich vier Jahre an der Schülerzeitung mitgearbeitet, und sogar für die Reportage ‚Aus dem Berufsleben‘ einen Preis gewonnen. Kein großes Ding – ich hatte lediglich meinen Vater im Walzwerk bei einer Nachtschicht begleitet. Der Artikel ist jedenfalls gut angekommen. Der Preis war jetzt echt nichts Besonderes, nur ein Einkaufsgutschein, gestiftet von einem Sportgeschäft. Aber stolz war ich trotzdem.

Mamas Reaktion war eindeutig: „Journalismus? Das kommt überhaupt nicht in Frage“, schnaubte sie. Ich konnte beinahe sehen, wie ihre Worte in eine Flammenwolke gehüllt aus ihr herausschossen. „Warum eigentlich nicht?“, fragte ich meine Drachenmutter. Von dem, was sie antwortete, habe ich dann höchstens ein Viertel verstanden. Wahrscheinlich kapierte sie es noch nicht mal selbst. Nur so viel: Schreiben sei eine brotlose Kunst, von ein paar Ausnahmen vielleicht abgesehen, aber die seien auch nicht der Hit: Ob ich vielleicht Kriegsberichterstatterin werden wolle, um dann entweder tot oder traumatisiert zurückzukommen.

„Natürlich nicht“, sagte ich. „Auf gar keinen Fall.“

Dann bliebe nur noch Hofberichterstattung, regte sie sich auf. Also ältere Damen mit gefakten Neuigkeiten aus dem britischen Königshaus versorgen, oder billigen Promiklatsch aus der Schicki-Micki-Szene breittreten; da müsste ich mich dann ständig von Berufs wegen besaufen oder sogar Drogen nehmen, was Gott verhüten möge. Das mit Gott hätte sich meine Drachenmutter nun wirklich sparen können, denn gläubig ist in unserer Familie sowieso niemand. Aber dann musste sie Luft holen, und das nutzte mein Vater blitzartig aus.

Er legte ihr einen Arm um die Schultern und sagte: „Jetzt lass die Kleine doch erst mal ausreden.“

Mein Vater kann echt süß sein. Normalerweise sagt er nicht besonders viel, aber er hat oft ein Supertiming. So auch jetzt: Mamas Kinnlade klappte einmal runter und dann wieder rauf. Aber es kamen keine Worte.

Sie schluckte leer, und ich wagte den Einwurf: „Ich dachte eher an gesellschaftspolitische Themen.“

Papa strahlte mich an und nickte mir ermutigend zu. Aber Mamas Gesicht wirkte auf einmal grau und müde. Die zwei Falten, die sich von der Nase zum Mundwinkel zogen, vertieften sich als sie antwortete: „Ach Mädchen, da hast du dir gerade das Allerschwierigste ausgesucht. Die lassen dich doch nie nach oben. Als Frau nicht, und mit deinem Aussehen erst recht nicht. Wie stellst du dir das denn vor?“

Was war mit meinem Aussehen nicht in Ordnung? Ok, ich bin ziemlich klein, bloß 1,60 m, aber schlank und fit wie ein Turnschuh. Und schöne Haare hab ich auch.

„Naja, jeder sieht doch, dass du nicht von hier bist“, setzte meine Mutter hinzu. „Mach es dir doch nicht noch schwerer, als es sowieso schon ist.“

„Was soll denn das werden, Mama? Vorauseilende Selbst-Diskriminierung? Denk doch mal an Dunja Hayali“, sagte ich. Dunja fand ich nämlich total cool.

„Was ist die schon?“, erwiderte meine Mutter. „Eine Nachrichtentante, und manchmal moderiert sie im Frühstücksfernsehen.“

„Mama! Wo lebst du denn? Hier und heute kann jede Frau machen und werden was sie will. Außerdem bin ich von hier.“

„Das glaubst du doch selber nicht“, sagte meine Mutter, und damit war das Gespräch beendet.

Und ob ich das glaubte, was ich sagte. Ja! Aus tiefstem Herzen Ja!

Als ich zum Beispiel in der achten Klasse hängengeblieben war, passierte das nicht, weil ich ein bosnisch-kroatisch-deutscher Mischmasch bin, sondern weil ich meinen Hintern nicht hochbekommen habe. Und hat mich das deutsche Schulsystem etwa fallen lassen? Nein. Ich hatte tolle Lehrer, die mich unterstützt haben. Auf meine Eltern konnte ich nicht zählen. Die haben nur Druck gemacht, aber helfen? Angeblich hatten beide in Bosnien studiert; aber in Deutschland hat mein Vater immer nur als Metallarbeiter Schicht gearbeitet, und meine Mutter ist Kleinkinderzieherin im Kindergarten. Die kann einem Vierjährigen zeigen, wie man sich die Schuhe bindet, aber von Algebra und Grammatik hat sie keine Ahnung.

Du hast jede Chance, Aylin, sprach ich mir innerlich Mut zu. Du kannst einfach alles haben, was du willst.

Das klang gut. Und es klang auch gut, als ich die Haustür ins Schloss pfefferte. Aber kaum stand ich draußen, erwischte es mich wieder eiskalt. Das Loch. Die Sinnkrise. Die Post-Abi-Depression. Und so kam ich an diesem Vormittag ziemlich geknickt in der Schule an. Wir hatten keinen geregelten Unterricht mehr, aber wir hatten uns verabredet, um über die Gestaltung der Abi-Zeitung zu diskutieren. Ich hatte nur sowas von Null Bock auf dieses Blatt. Das war doch keine richtige Zeitung. Beim letzten Mal hatten sie sich noch nicht mal auf einen Titel einigen können, vom Inhaltlichen ganz zu schweigen. Als ich am Schwarzen Brett vorbeischlurfte, fiel mein Blick auf einen Aushang: ‚Theater-AG sucht Unterstützung!‘

Es war ein gemeinschaftliches Projekt mit der Studiobühne des Stadttheaters. Der Titel lautete ‚Deine Menschenrechte – Meine Träume‘, und das traf alle meine wunden Punkte gleichzeitig. Wie elektrisiert las ich weiter. Leider war die Leiterin der Theater AG erkrankt, und nun suchten sie Freiwillige aus der Oberstufe, die als sogenannte „Peers“ mithalfen, damit das Projekt nicht den Bach runterging. Klar, habe ich mich sofort gemeldet. Ich hatte ja jede Menge Zeit. Und Lust etwas Neues auszuprobieren. Die Abi-Zeitung würde auch ohne mich fertig werden.

Beim ersten Treffen der Theater-AG war ich gespannt auf das Drehbuch, und erwartete, dass die Rollen verteilt würden. Ich ging davon aus, dass wir jede Menge Text auswendig lernen müssten. Aber so lief das nicht. Jordan, der als Theaterpädagoge die Gruppe leitete, machte erst einmal haufenweise Spiele mit uns. Zum Warmwerden, wie er sich ausdrückte. Damit sich die Gruppe besser kennenlerne. So interaktives Zeugs, wo man im Kreis sitzt und sich ein Wollknäuel zuwirft, um sich vorzustellen, und zum Schluss ist dann ein hochsymbolisches Woll-Netz entstanden. Aber auch, als wir in das Thema Menschenrechte einstiegen, gab es nichts Vorgefertigtes, sondern Jordan erwartete von uns, dass wir das gesamte Stück selbst entwickelten. Wie das gehen sollte? Keine Ahnung.

Heute haben wir dann endlich das erste Mal richtig am Thema gearbeitet. ‚So sehe ich mich – so siehst du mich‘, hatte die Aufgabe geheißen, und alle hatten mit Feuereifer lebensgroße Papierfiguren gebastelt, sie beschriftet und bemalt. Beim nächsten Treffen wollten wir dann darüber sprechen. Und aus diesem Gespräch heraus sollten später die Dialoge entstehen. Spannend.

Strenggenommen war Jordan auch kein richtiger Theaterpädagoge, sondern nur ein Praktikant, der für die fehlende Kollegin eingesprungen war. Ich habe nicht viel Ahnung von Theaterpädagogik, aber ich fand, er machte seine Sache sehr gut. Was er von uns verlangte, war allemal besser als seitenlange Texte auswendig zu lernen. Ok, ich war voreingenommen, denn er hat mir von Anfang an gefallen: Er ist nämlich unglaublich attraktiv. Ein milchkaffeebrauner Riese, mindestens 1,90 und sehr muskulös, aber nicht so, wie diese Idioten aus der Oberstufe, die nur einzelne Muskelgruppen aufpumpen und dann völlig unproportioniert sind, sondern eher so wie ein Trapezartist im Zirkus. Jordan war einfach überall gut trainiert. Am allerschönsten waren seine Augen. Ganz ehrlich, als ich dieses Detail an ihm entdeckte, blieb mir wirklich die Luft weg: Jordan hatte leuchtendgrüne Augen, die zu seiner Haut und dem schwarzen, ein wenig krausen Haar einfach wahnsinnig aussahen. Ich wusste, das klang total oberflächlich und albern, aber ich fand Jordan sowas von heiß und einfach nur zuckersüß.

Aber wahrscheinlich war er sowieso viel zu alt für mich. Und ganz bestimmt hatte er eine Freundin oder war sogar schon verlobt. Finger weg, ermahnte ich mich tausendmal, obwohl ich zwischendurch immer wieder das Gefühl hatte, dass er mich heimlich beobachtete. Und wenn er in meine Nähe kam, spürte ich jedes Mal dieses süße Kribbeln im Bauch, im Herzen und zwischen den Schulterblättern. Ach, einfach überall.

Sven fuhrwerkte wie ein Berserker mit dem Besen durch den Raum, stieß gegen Tischbeine, und ein Stuhl fiel um. Das riss mich aus meinen Gedanken. Dieser Sven aus der Zwölften war ein seltsamer Typ. Immer schwarz gekleidet. Haare, die ihm ständig in die Augen fielen und aussahen, als ob die Ratten dran geknabbert hätten. Er war so bleich, als ob er in einem Kellerloch leben würde. Niemand kannte ihn so richtig. Er war erst vor wenigen Wochen an unsere Schule gekommen, mitten im Schuljahr – quasi aus dem Nirgendwo. Fegen konnte er zumindest nicht besonders gut, stellte ich fest. Er verteilte lediglich den Dreck im ganzen Raum. Aber plötzlich blieb Sven stehen, erstarrte und kniff die Augen zusammen, was ihm ein fieses, hinterhältiges Aussehen verlieh.

Jordan hatte ihn mitten in seinem Besentanz angebrüllt: „Hey, hör mir endlich zu, du Spaten!“

Sven ließ den Besen fallen und ballte wie in Zeitlupe die Fäuste. Der Besenstiel schien ebenfalls eine Ewigkeit zu brauchen, bis er klappernd auf dem Boden aufschlug. Ich schaute zwischen den beiden hin und her. Hatte ich was verpasst? Jordans Gesicht war sehr blass, seine Wangen grau, und um den Mund herum war er fast weiß geworden. Er hielt eine der Papierfiguren hoch. Schlapp baumelte sie in seiner Hand, wie eine abgezogene Haut.

„Warst du das?“, fragte er, und nun verengten sich auch Jordans Augen zu Schlitzen. Als er sie wieder öffnete, sah ich, dass sie nicht mehr grün waren. Die Iris rund um seine flackernden Pupillen war grau. Steingrau.

Kapitel 3: Dienstag 21. Mai – Tag 1

Kristina

Von Müttern wird oft behauptet, dass sie eine Art siebten Sinn hätten, was ihre Kinder angeht. Aber um ehrlich zu sein: Ich hatte keine Vorahnung. Zumindest nicht an diesem Tag, an dem unser ganzes bisheriges Leben ins Rutschen kommen sollte. Im Gegenteil: Ich fühlte mich wunderbar. An diesem Tag hatte alles bestens funktioniert, sogar unsere Teamsitzung im Kindergarten ‚Rappelkiste‘, die endlich mal nicht im Hick-Hack endete, sondern konstruktiv. Wahrscheinlich hatte das schöne Wetter den Ausschlag gegeben, denn nach wochenlangem Regen lockten draußen Sonne und frühsommerliche Temperaturen. Da verbrachte man den Nachmittag lieber im Biergarten oder ging zum Joggen in den Park, als sich mit den Kolleginnen pädagogische Scheingefechte zu liefern. Für Sport oder ein Bierchen am Nachmittag fehlte mir zwar die Zeit, aber ich hatte es genossen, mal in aller Ruhe einzukaufen. Nun war der Kofferraum voll, und ich fand sogar einen Parkplatz direkt vor unserem Haus.

Heute läuft wirklich alles wie am Schnürchen, dachte ich zufrieden, drückte schwungvoll die Heckklappe des Wagens hoch und hängte mir je eine schwere Einkaufstasche rechts und links über die Schulter. Ich öffnete die Haustür und stellte die Taschen ab.

„Jemand zu Hause?“, rief ich. An der Garderobe hing ein buntes Sammelsurium von Jacken, und aus dem Garderobenspiegel schaute mir unter zerzausten Haaren das Gesicht einer Frau entgegen, die ihre besten Jahre hinter sich hatte.

Ach Unsinn, dachte ich, strich mir die Haare glatt und lächelte dem Gesicht im Spiegel zu. Du bist eine Frau, die ihr Leben in den Griff kriegt, ganz gleich, was passiert und – da schoss mir die Röte ins Gesicht: du wirst geliebt.

„Aylin?“, rief ich und lauschte.

Niemand antwortete. Edins Gehstock, der immer im Schirmständer steckte, war auch weg. Den benutzte er nur, wenn er längere Strecken bewältigen musste. Offensichtlich war ich allein. Auf geht‘s, motivierte ich mich, während ich wieder zum Auto ging. Erstmal alles reintragen und dann eine schöne Tasse Tee, bevor du alles wegräumst. Eile mit Weile. Das war einer der ersten Sprüche gewesen, die ich gelernt hatte, nachdem ich in Deutschland angekommen war.

Eile mit Weile, hatte der Beamte auf der Ausländerbehörde gesagt, wenn wir stundenlang auf einen Stempel warten mussten, und Eile mit Weile, sagte auch die Hebamme, als ich es mit meinen Wehen fast nicht mehr in den Kreißsaal geschafft hatte. Semina, unser erstes Kind, wäre beinahe auf einem Krankenhauskorridor zur Welt gekommen.

Ich schnappte mir einen Karton mit Waschmittel und den Korb mit dem Gemüse. Dann hängte ich mir eine weitere Tragetasche über die Schulter. Der Trageriemen schnitt tief ein, und ich begann zu schwitzen. Jetzt war der Kofferraum fast leer. Die beiden schweren Getränkekästen – einer mit Mineralwasser, der andere mit Bier – wollte ich auf keinen Fall allein reinschleppen. Ich seufzte. Aylin packte nicht so gern im Haushalt an, wie es Semina getan hatte, aber sie würde mir bei den Flaschen schon helfen. Edin durfte seit seinem Unfall nichts Schweres mehr heben. Ich spürte zwar, wie es ihn kränkte, wenn ich Aylin um Unterstützung bat, aber wir redeten nicht darüber. Es hatte keinen Sinn über Dinge zu diskutieren, die man sowieso nicht ändern konnte.

In der Küche befreite ich mich von den Tragetaschen und wuchtete den Korb auf den Tisch. Während ich den Inhalt in die untere Schublade des Kühlschranks einräumte, stellte ich mir vor, welche Leckereien wir in den nächsten Tagen zubereiten würden. Kochen war definitiv eine Leidenschaft aller Familienmitglieder, wobei Aylin eher für das Backen und die Desserts zuständig war, ich auf gesundes Gemüse und Salate achtete, und Edin am liebsten den Gott am Grill spielte. Leise summend räumte ich Zucker und Mehl in den Vorratsschrank und betrachtete zufrieden die gefüllten Regale. Immer, wenn unsere Reserven zur Neige gingen, wurde ich unruhig. Vielleicht hatte ich diese Haltung von meinen Großeltern geerbt, die komplett auf Selbstversorgung gesetzt hatten. Die Kellerregale meiner Oma hatten sich unter der Last der Einmachgläser gebogen, und einmal im Jahr wurde ein großes Schlachtfest veranstaltet, bei dem das Schwein dran glauben musste, das ein Jahr lang mit Küchenabfällen gefüttert worden war. Als Kind hatte ich mich am Morgen des Schlachttages immer versteckt, und ich verbot mir auch jetzt energisch die Gedanken an Blutflecken und Todesschreie. Entschlossen öffnete ich den Brotkasten, legte den frischen Laib hinein und schloss den Deckel wieder.

„Klappe zu, Affe tot“, murmelte ich und musste immer noch an das tote Schwein denken. Ich konzentrierte mich auf die beiden vollen Einkaufstaschen. Da fiel mir ein, dass ich mich mit einer Tasse Tee stärken wollte. Typisch, vor lauter Schufterei hatte ich mich selbst wieder mal vollkommen vergessen! Ich füllte den Kocher mit Wasser und hängte zwei Teebeutel in die Kanne.

Als ich in den Flur trat, hörte ich leises Gemurmel aus Aylins Zimmer. Also war sie doch zuhause! Ganz schön dreist, mich alles allein reinschleppen zu lassen! Ob sie immer noch sauer auf mich war, weil ich mich so vehement gegen die Schnapsidee mit dem Journalismus ausgesprochen hatte? Aber eigentlich war es nicht Aylins Art, sich schmollend in ihre Höhle zurückzuziehen. Von meinen beiden Töchtern war die Jüngere eindeutig die temperamentvollere, die auch mal laut wurde oder türenknallend aus dem Haus rannte.

„So haben wir nicht gewettet, meine Liebe“, murmelte ich und klopfte an die Zimmertür.

„Aylin, du kannst mir gern ein bisschen beim Ausräumen helfen!“, rief ich, aber es kam keine Antwort. Ich klopfte wieder. „Aylin! Alles in Ordnung?“

Die Tür sprang auf.

„Du hast doch nicht etwa geweint?“, fragte ich, und sie schüttelte energisch den Kopf.

„Wo ist Papa?“, forschte ich weiter, und Aylin hob die Schultern.

„Keine Ahnung. Seit er nicht mehr arbeitet, ist er ja immer schwer beschäftigt“, sagte sie mit ausdrucksloser Stimme und setzte hinzu: „Aber ich habe die Wäsche aufgehängt.“

Darüber freute ich mich, denn ich hatte völlig vergessen, dass T-Shirts und Blusen seit gestern Abend nass in der Maschine lagen. Aylin presste die Lippen zusammen und versuchte ein Lächeln, das ihr jedoch gründlich misslang. Schnell wollte sie die Tür schließen. Ich schob wie zufällig einen Fuß vor.

„Irgendwas ist doch los?“ So schnell gab ich nicht auf. „Bist du etwa immer noch sauer?“

Aylin atmete tief durch und gab sich einen Ruck. „Komm mal rein, Mama“, bat sie. „Ich muss dir etwas zeigen.“

Ich erschrak fürchterlich, obwohl ich noch gar nicht wusste, worum es ging. Aylins Laptop stand aufgeklappt auf dem Schreibtisch. Eine Facebook-Seite füllte den Bildschirm. Als Profilbild das Gesicht einer jungen Frau – zumindest nahm ich das an, denn vom Gesicht sah man nicht viel, eigentlich nur ihre Augen. Der Rest des Gesichtes, Hals und Haare, waren verdeckt von schwarzem Stoff, einem streng gebundenen Niquab.

„Was soll das“, fragte ich mit trockenem Mund, während ich mich vorbeugte, um den Namen zu entziffern. „Kennst du die?“

„Es ist Semina, Mama“, sagte Aylin mit brüchiger Stimme. „Meine Schwester trägt den Niquab und ist fortgegangen.“

Sie klickte auf den Standort und ich las: Syrien. Mir flimmerte es vor den Augen. Haltsuchend griff ich nach der Tischkante und deutete mit der anderen Hand auf den Bildschirm. Statt eines Titelbildes standen dort kühn geschwungene arabische Schriftzeichen.

„Was bedeutet das?“, krächzte ich.

„Sie hat es übersetzt“, sagte Aylin, und ich verstand kaum, was sie sagte, so sehr dröhnte es in meinen Ohren.

Sie klickte auf die Schrift und las vor: „Eines Tages werdet ihr mich verstehen.“

Wir starrten beide auf diese Worte. Dann sahen wir uns an. Ich wollte Aylin in den Arm nehmen, sie festhalten und nie wieder loslassen. Aber ich ließ es. Denn sie hätte gespürt, dass ich nicht sie meinte, sondern ihre Schwester.

Ich muss jetzt stark sein, sagte ich mir und dachte gleichzeitig: Ich verstehe gar nichts. Ich kannte dieses Gefühl. Aber niemals hätte ich gedacht, dass es mich auch hier in Deutschland noch einmal erwischen würde.

Kapitel 4: 8. Juni

Star

Sie sind weg. Ein wenig, nur ganz kurz will ich mich noch ausruhen. Dann werde ich alle meine Kräfte zusammennehmen. Und mich herumdrehen. Und Luan hinter das Gebüsch zerren. Dort liegt immer noch unsere Decke. Dort werden wir warten, bis Hilfe kommt. Ich brauche nur noch einen kleinen Moment, um etwas zu Kräften zu kommen. Gleich bin ich soweit.

Ich liege auf dem Rücken. Ich atme ruhig ein und wieder aus. Ich versuche die Schmerzen in den Beinen zu vergessen. Über mir der Nachthimmel. Die Sterne scheinen unverändert. So, als ob sich die Erde während des Überfalls nicht weitergedreht hätte. Man sagt doch, dass die Welt stehen bleibt, wenn etwas Schlimmes passiert. Das ist definitiv das Schlimmste, was uns passieren konnte, denke ich. Und weiß, dass das nicht stimmt. Dass mir das Schlimmste erst noch bevorsteht. Denn nun spüre ich es genau: Beide Beine sind gebrochen. Ich werde nicht davonkriechen können, denn jede Bewegung schmerzt unerträglich. Wir haben keine Chance.

Da höre ich Schritte und halte den Atem an. Astaghfirullah! Mein Gott vergib mir! Darf ich mir jetzt etwas wünschen? Rettung? Nein, die gibt es nicht. Nicht hier. Dass sie es schnell zu Ende bringen? Das wäre vernünftig, aber ich werde um mein Leben winseln. Ich weiß es. Verdammt. Er kommt näher. Schwarz. Vermummt. Wirft ein schweres Paket neben mich. Ich kneife die Augen zusammen, verkrampfe mich so sehr, dass der Schmerz mich durchfährt wie ein elektrischer Schlag. Keine Explosion.

Er sagt nichts. Dreht sich um und geht.

Ich taste mit der blutverschmierten Hand nach dem Paket. Meine Finger gleiten über Plastik, bohren ein Loch in die Folie und mühen sich mit dem Drehverschluss einer Wasserflasche ab. Ich keuche vor Anstrengung, denn der Flaschendeckel sitzt wie festgeschweißt. Als er sich endlich lockert, entweicht mit leichtem Zischen Kohlensäure.

„Luan“, hauche ich und brauche alle Kraft, um dieses eine Wort hervorzubringen. „Alhamdullilah! Allah sei Dank! Luan, wir haben Wasser.“ Aber er antwortet nicht. Ich lausche in die Wüste hinein.

Stille.

Totenstille. Luan hat aufgehört zu atmen.

Kapitel 5: Dienstag 21. Mai – Tag 1

Stefanie

Ich hab mir nichts anmerken lassen, aber natürlich fand ich es genial, dass das Meeting ausfiel. Emmerich war auch sofort damit einverstanden, dass ich früher ging. Ja, ich hatte sogar den Eindruck, er war froh, endlich mal Ruhe zu haben und ganz für sich zu sein. Um ehrlich zu sein: Der Wirbel um das neue Einkaufszentrum wurde uns allen allmählich zu viel. Ein freier Nachmittag wäre eine willkommene Gelegenheit mal wieder durchzuatmen, dachte ich. Tja, hätte ich mal geahnt, wie es endet.

Ich wollte mich noch rasch von Emmerich verabschieden, aber durch die angelehnte Tür sah ich, wie er schon wieder am Telefon hing. Kreidebleich. Die kurzen blonden Haare standen dunkel und schweißnass hoch wie Igelstacheln. Herzinfarkt droht am Horizont, dachte ich – und machte, dass ich rauskam.

Ich müsse mich dringend mehr bewegen, hatte der Hausarzt gesagt. Und mindestens zehn Kilo abnehmen. Daraufhin hatte ich mir ein Fitnessarmband zugelegt und bemühte mich seitdem 5.000 Schritte am Tag zu schaffen. Deshalb nahm ich nun auch die Treppe. Ob treppab genau so viel zählte, wie treppauf? Egal. Hauptsache Bewegung. Ich hatte was gutzumachen, weil ich am Morgen mit dem Aufzug die vier Etagen hochgefahren war. Zu Fuß wäre ich sicher schneller gewesen, da der Lift auf jedem Stockwerk hielt. Aber auch komplett durchgeschwitzt; obwohl das sicher gesünder war, als schweißgebadet wegen Stress am Telefon zu sitzen.

Wer war das überhaupt gewesen, mit dem Emmerich da gesprochen hatte? Wahrscheinlich dieser stinkreiche Investor Hendrik Schönbuch, der dauernd abzuspringen drohte. LoWo hieß der Laden, den er vertrat. Keine Ahnung, wofür die Abkürzung stand. Welcher Marketingfritze sich diesen schwachsinnigen Namen wohl ausgedacht hatte? Hörte sich irgendwie nach ‚Low‘ an, was ich mit niedrigen Aktienkursen assoziierte. Na egal, nicht mein Problem. Meine Aktien standen gut; heißt: Mein Job war sicher, egal, was die Damen und Herren in ihren Ausschüssen entschieden. Ein Job in der Verwaltung ist immer sicher. Denn Städte gehen nicht in Konkurs. Sieht man ja an Berlin. Eigentlich dauerpleite, aber die Verwaltung floriert.

Ich nahm schwungvoll den Treppenabsatz im dritten Stock. Das Baudezernat stand jedenfalls gut da. Diverse Stadtentwicklungsprojekte hatten viel aufzuholen: Zum Beispiel den Investitionsstau beim Sozialen Wohnungsbau. Aber der war natürlich längst nicht so sexy wie das neue Einkaufszentrum. Am Anfang hielt sich die Begeisterung für das MAKRO in Grenzen. Aber Emmerich hatte die Sache superschnell durchgeboxt. Sozusagen sein Gesellenstück in der Taufinger Stadtverwaltung – und ich war mir sicher, dass er insgeheim auch schon am Meisterstück rumbastelte – falls er den Stress überlebte, versteht sich. Als Quereinsteiger aus der Versicherungsbranche musste er beweisen, dass er es draufhatte und hat sich dementsprechend ganz schön reingehängt. Solche wie er werden hier im Südwesten sowieso erst mal misstrauisch beäugt. Er kam ja aus Hamburg. Warum? Private Probleme, was sonst. Er war da etwas schmallippig, aber ich hatte natürlich rasch rausbekommen, woher der Wind wehte.

Auf dem Treppenabsatz im zweiten Stock steht ein riesiger Ficus; wenn der so weiterwächst, wird er irgendwann mal im dritten Stock ankommen. Mein Puls war jetzt bestimmt im allerschönsten Fettverbrennungsmodus. Eigentlich tat mir Emmerich leid. Aber wir hatten keine Zeit für Befindlichkeiten: Er war neu in der Stadt und superehrgeizig, keiner von diesen Sesselfurzern und Lethargiestrategen, das hab ich sofort kapiert. Für mich war es auch nicht einfach, als Wiedereinsteigerin nach einer ultralangen Familienpause. Aber Emmerich hatte so etwas … naja, Mitreißendes.

Erdgeschoss. Hatte ich den ersten Stock übersprungen? Na egal. Jedenfalls war die Stimmung im Gemeinderat schnell gekippt und mittlerweile galt das MAKRO als Prestigeobjekt unserer kleinen Stadt, die damit ganz schön abzusahnen hoffte. Gewerbesteuer, Mieteinnahmen, Abgaben aus der Spielhalle, die ebenfalls im Gebäude untergebracht werden sollte. Ganz zu schweigen von der Schweizer Kundschaft mit den schier unerschöpflichen Geldbeuteln. Die Preise in der Schweiz waren im Vergleich zu denen in Deutschland utopisch hoch, so dass die Eidgenossen lange Anfahrtswege in Kauf nahmen, um hier einzukaufen. Der Effekt war selbst in kleinen Dörfern sichtbar: Überall schossen Supermärkte und Shopping-Malls aus dem Boden. Und nun sollte auch Taufingen auf diesen Zug aufspringen und profitieren.

Besser spät als nie, hatte Emmerich gesagt und auf Konstanz verwiesen, dessen Rieseneinkaufszentrum von Schweizern schon seit Jahren förmlich überrannt wurde.

Der Bauantrag wurde von über 90 % der Stadträte abgenickt. Aber draußen kippte die Stimmung: Ladenbesitzer fürchteten um ihre alteingesessenen Geschäfte. Besorgte Eltern waren gegen die Spielhalle, die quasi am Schulweg lag. Und dann die Ewiggestrigen, die sowieso nie wollten, dass sich etwas ändert. Und diejenigen, die lieber in Wohnraum als in Luxusimmobilien investieren wollten – also eine ganze Menge Leute, die sich mittlerweile in einem sogenannten ‚Bürgerforum‘ organisiert hatten. Es hatte Kundgebungen und Mahnwachen gegeben, und an einigen Diskussionsabenden waren die Wogen ganz schön hochgegangen.

Ich betrat die Tiefgarage. Stickige, benzingeschwängerte Luft schlug mir entgegen. Die Garage wurde nicht nur von Mitarbeitern des Rathauses genutzt, sondern ist öffentlich. Allerdings war sie völlig unterdimensioniert. Also kreisten die Leute ewig durch das Parkhaus, bis sie endlich eine Lücke fanden. Auch hier würde das neue Einkaufszentrum Entlastung schaffen, dachte ich, während ich flach atmend mein Auto aufschloss. Ein Blick auf den Schrittzähler zeigte mir, dass das Treppensteigen mich immerhin auf 4.000 Schritte katapultiert hatte. Radfahren, das wär’s, dachte ich, aber dann fiel mir ein, wie praktisch es war, zuerst einzukaufen und danach Tim mit dem Auto von der Schule abzuholen. Natürlich könnte auch Tim mit dem Rad nach Hause fahren. Schließlich war er schon zehn, dachte ich und manövrierte den knallroten Twingo aus der Parklücke. Michael war noch nicht mal Teilzeit-Papa – aber sofort verbot ich mir diese negativen Gedanken. Wir konnten nichts daran ändern, dass er ständig unterwegs war. Punkt. Außerdem machte mir die Arbeit im Baudezernat Spaß, und ich war sehr stolz gewesen, als Emmerich mich zu seiner persönlichen Assistentin befördert hatte. Auch wenn mein sowieso schon kümmerlicher Fitnessplan dadurch endgültig ins Wanken geriet. Ich würde mir die Sache mit dem Fahrrad nochmal überlegen.

Ich fuhr die Rampe hoch, die Schranke öffnete sich, und ich blinzelte ins grelle Sonnenlicht, während der Wagen einen Satz nach vorn machte. Ein Radfahrer wich mir laut fluchend aus, und ich stellte fest, dass sich mein Puls wieder mal im Fettverbrennungsmodus befand. Ganz ohne Sport. Aber wenn ich geahnt hätte, was mich daheim erwartete, hätte ich kehrt gemacht und wäre wieder zurück ins Büro gegangen. Obwohl das auch nichts geholfen hätte. Aber es wäre zumindest ein Aufschub gewesen.

Auf den ersten Blick wirkte daheim alles wie immer. Tim war noch nicht zurück. Dienstag und Mittwoch aß er in der Schule und machte dort auch Hausaufgaben. Freitags passte Aylin auf ihn auf. Das Wort ‚Babysitterin‘ durfte ich allerdings nicht mehr in den Mund nehmen, sonst war Tim tödlich beleidigt. Seit bei Aylin Abiturstress angesagt war, hatte Kristina den Freitag übernommen. Ganz offensichtlich machte es ihr Spaß, meinen Jungen zu verwöhnen. Oft unternahmen die beiden dann etwas. Tim lebte bis jetzt ohne Handy und hatte es auch nicht so mit Computerspielen. Er interessierte sich vor allem für Tiere, und wenn er mal im Internet unterwegs war, informierte er sich über alles, was krabbelt, schlängelt oder schwimmt. Von wegen Kuscheltiere! Das Highlight der Woche war für ihn, wenn Aylin oder Kristina sich die Zeit nahmen, um mit ihm das Zoogeschäft mit der riesigen Exotenabteilung zu besuchen. Sein absoluter Traum war neuerdings eine Vogelspinne. Wir hatten einen Kompromiss gefunden und uns auf Grillen geeinigt. Wie er bei dem Krach, den die Tierchen veranstalteten, schlafen konnte, blieb mir ein Rätsel. Neuerdings schwärmte er von einem Axolotl. Dem könne man ein Bein abschneiden, hatte er begeistert verkündet, und es wachse wieder nach. Das sei Tierquälerei, rutschte mir raus, aber er hatte nur gegrinst. Er könne doch keiner Fliege etwas zuleide tun. Nur Mücken, gab er zu. Bei Mücken höre die Freundschaft auf. Ich warf einen kurzen Blick in Tims Zimmer: Der Glaskasten mit den Achatschnecken war sicher verschlossen. Im Aquarium wimmelten Fische unterschiedlicher Größe, denn die Guppys hatten vor zwei Wochen Nachwuchs bekommen. Wie üblich wurde ein Teil der Babys gefressen, was Tim mit Gelassenheit nahm. Die Natur produziere sowieso immer zu viel von allem, hatte er mir erklärt. Woher er solche Weisheiten wohl hatte? Er war doch erst zehn.

Ich schloss die Tür zum Kinderzimmer und ging ins Wohnzimmer, wo ich den PC startete. Leise summend baute sich die Internetverbindung auf. Mal sehen, was Semina so trieb. Sie musste doch bald mit dem Studium fertig sein. Ich wollte ihr den Link zum Bewerberportal der Stadtverwaltung schicken. Kristina hatte mich darum gebeten, ihr unauffällig einen Wink zu geben, damit sie motiviert wäre, wieder nach Taufingen zurückzukehren.

Kristina konnte es nur schwer ertragen, wenn ihre Familie getrennt war. Verständlich. Sie und Edin hatten durch den Bürgerkrieg im damaligen Jugoslawien alle Wurzeln verloren. Von Edins Verwandten lebte – soweit ich es wusste – niemand mehr. Und Kristinas Familie hatte jeglichen Kontakt abgebrochen. Ich rechnete nach, wie lange wir uns schon kannten. Als damals die ersten Bosnier in Taufingen ankamen, war ich gerade mit der Schule fertig. Es gab hier schon lange die sogenannten ‚Jugos‘, die als Gastarbeiter bereits in den Siebzigern gekommen waren – aber Edin und Kristina waren auch dort Ausgestoßene gewesen, das begriff ich schnell. Der Grund war ebenso primitivwie lebensgefährlich: Sie war Katholikin und er Muslim. Als ethnisch gemischtes Paar galten sie allen als Verräter und waren so gut wie überall an Leib und Leben bedroht. Es zählte nicht, dass die beiden an keinen Gott mehr glaubten – Religion war, insbesondere für Kristina, nur noch ein dreckiges Geschäft, mit dem sie nichts mehr zu tun haben wollte. Es war wie ein schlechter Witz, dass sich gerade unsere Kirchengemeinde um die beiden und ihr Kind kümmerte. Die meisten Kriegsflüchtlinge kehrten nach dem Friedensschluss wieder zurück in ihr zerstörtes Land. Edin und Kristina aber durften bleiben, denn sie galten als Härtefälle. Ich lernte mit ihnen Deutsch, ging zu Behörden und hütete die Kleine. Wie schön, dass nun Kristinas Töchter auf meinen Sohn aufpassten.

Vielleicht schloss sich jetzt der Kreis und Semina kehrte dorthin zurück, wo ihre Eltern eine neue Heimat gefunden hatten. Ich kopierte den Link zum Bewerberverfahren und öffnete Facebook. Dort wollte ich Semina den Link, verbunden mit ein paar praktischen Tipps über den Messenger schicken. Als ich jedoch ihre Seite öffnete, starrte mich ein fremdes Gesicht an.

Es dauerte einen Moment, bis ich Semina unter dem Gesichtsschleier erkannte und geschockt realisierte, dass sie abgehauen war. Während ich die Übersetzung des arabischen Textes las, vibrierte mein Handy, und Kristina schrieb mir: „Du ahnst nicht, was passiert ist.“ Dazu schickte sie dieses Emoticon, das aussieht wie der „Schrei“ von Edvard Munch.

„Wo ist Edin?????“, schrieb Kristina. „Ich kann ihn nicht erreichen!“

„Ich komme rüber“, tippte ich und wartete die Antwort gar nicht erst ab.

Ich hatte den Autoschlüssel schon in der Hand, als auf einmal schmal, blond und verwirrt Tim mit seinem Schulranzen im Flur stand und unbedingt mitkommen wollte.

„Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Schatz“, sagte ich.

„Was ist denn los?“, fragte er.

„Ich bin rasch wieder zurück“, sagte ich im Hinausgehen.

„Wohin gehst du denn?“

„Zurück ins Büro“, sagte ich, ohne lange nachzudenken. „Ich habe was vergessen.“

Als ich das Auto aufschloss, wurde mir bewusst, dass ich mein eigenes Kind angelogen hatte. Ich wusste nicht warum. Ich wusste nur, dass ich Tim schützen musste – wovor auch immer.

Als ich ankam, rannte Kristina mit dem Handy am Ohr durch die Wohnung. Ihre Absätze hämmerten ein panisches Stakkato auf den Boden. Dabei erlaubten die Hodžićs normalerweise niemandem, die Wohnung mit Schuhen zu betreten. Sogar Handwerker und Versicherungsvertreter wurden unnachgiebig mit Gästepantoffeln versorgt. Dass Kristina nun mit Straßenschuhen durch die Wohnung lief, schockierte mich seltsamerweise mehr, als wenn sie geweint oder geschrien hätte.

„Hast du Edin gefunden?“, flüsterte ich und wunderte mich, dass ich nur leise sprechen konnte. Es hatte mir tatsächlich im wortwörtlichen Sinne die Sprache verschlagen.

Sie ließ das Handy sinken und starrte durch mich hindurch. Sanft nahm ich sie in die Arme.

„Alles wird gut“, flüsterte ich.

Sie schüttelte mich ab. „Was weißt du schon“, murmelte sie.

Kapitel 6: Star

9. Juni

Tau bedeckt mein Gesicht und meine Kleidung. Kurz vor Sonnenaufgang ist es in der Wüste sehr kalt. Ich versuche nicht zu zittern, da jede Bewegung schmerzt, aber ich kann es nicht verhindern; und ich kann genauso wenig verhindern, dass mit jedem Atemzug ein Stöhnen von meinen Lippen kommt. Ein Schwirren, dicht an meinem Ohr, lässt mich zusammenzucken. Ein Schatten entwischt, landet einen Meter von mir entfernt, trippelt näher und beäugt mich mit schiefgelegtem Köpfchen. Ein Vogel.

Als ich wieder laut stöhnend ausatme, erschrickt er, flattert hoch und landet auf einer dunklen Masse, die sich in der Dämmerung nur schemenhaft vom Untergrund abhebt. Ich brauche eine Weile, bis ich realisiere, dass der Vogel auf Luans Schulter gelandet ist. Wieder legt er das Köpfchen schief und zwitschert leise.

„Hau ab!“, kreische ich und vergesse für einen Moment meine kaputten Beine.

Ich habe gesehen, was Vögel mit den Gesichtern der Leichen anstellten. Das darf nicht sein. Nicht mit Luan. Er ist nur ein kleiner zwitschernder Singvogel, aber wer weiß, was er im Schilde führt.

„Hau ab!“, brülle ich nochmal, und der Vogel flattert davon. Als er weg ist, kehren die Schmerzen stärker zurück als zuvor. Und mit ihnen das Gefühl bodenloser Einsamkeit. Ist mein Gesicht nass von Tränen oder ist es Tau? Ich weiß es nicht.

Sie hatten mir gesagt: „Zurück kannst du immer.“ Was aber ein Scheiß war. Ich konnte nicht mehr raus. Wer so bescheuert war, 2017 noch in Rakka zu leben, der kam nicht mehr raus. Aber schon vorher, in Deutschland: Ich wäre aus meinem rundum beschissenen Leben sowieso nicht rausgekommen. Es gibt keinen Notausgang, wenn dich einfach niemand auf dieser Welt leiden kann. Echt jetzt. Niemand.

„Auf dich hat niemand gewartet“, hat meine Mutter immer gesagt. Und irgendwas stimmte tatsächlich nicht mit mir: Egal, wo ich hinkam – nirgendwo gehörte ich dazu. Ich hab nie kapiert, was es war. Schien mir auf die Stirn geschrieben zu sein, dass man mir aus dem Weg gehen muss. Wahrscheinlich eine Art Geburtsfehler.

„Du Missgeburt“, hat mich meine Mutter beschimpft. „Du hast mein Leben ruiniert.“ Mein Vater hat mich nie beleidigt. Weil ich ihn gar nicht kenne. Deswegen. Ob er überhaupt weiß, dass es mich gibt? Vielleicht sehe ich ihm ja ähnlich, und meine Mutter hasst mich deswegen? Keine Ahnung. Sie hat meinen Vater nie erwähnt. Ich hab mich auch nie getraut zu fragen.

Ich hab mich damals dauernd im Spiegel angeschaut und den Fehler gesucht. Ich habe die dämliche Visage, die mich da anglotzte, dann einfach überschminkt. Die Nase schön schmal mit Contouring, dicke Lippen, richtig fette Brauen über meinen wässrig blauen Augen, die erst mit einer ordentlichen Schicht Lidschatten etwas besser aussahen. Dann schön mit Duckface für Selfies posen. Das gab wenigstens Follower.

Natürlich konnte ich mir den teuren Schminkkram nicht leisten. Aber ich hab schon als Kind alles abgegriffen, was mir zwischen die Finger kam. Und danach fast alles verschenkt. Süßigkeiten. Spielzeug. Später diese kleinen Fläschchen mit Alkohol. Aber hab ich dadurch echte Freundinnen bekommen? Nein, nur jede Menge Ärger.

Später habe ich auch andere Sachen geklaut. Richtig teures Zeug. Und ich hab mit Kiffen angefangen. Aber nur der Ärger wurde größer, nicht die Freude.

Letzte Chance, hat der Richter gesagt und meinte die Wohngruppe. Als ob gerade dort jemand auf so eine wie mich gewartet hätte! Auch wenn sie dich da vollgelabert haben und was anderes behaupteten. Aber diese Sozialfuzzis hatten irgendwann Feierabend. Dann sagten sie Tschüss und gingen in ihr ganz normales Leben zurück. Und ich? Na eben. Ich hab mir dann einen Ruck gegeben und das Kiffen reduziert. Ich wollte nämlich den Schulabschluss nachholen. Aber was willst du machen, wenn du in einer Klasse sitzt, in der niemand Bock auf Lernen hat? Dagegen kommst du nicht an. Sobald du nur einmal Hausaufgaben machst, bis du sofort wieder der Außenseiter. Auch nicht schön. Ich hab echt keinen Ausweg mehr gesehen und einfach so vor mich hin gelebt. Bin abgehauen. Straße. Therapiegruppe. Neue WG. Und so weiter. Wenn ich volljährig würde, wäre aber Schluss mit den therapeutischen WGs, so viel war klar. Und dann? Keine Ausbildung. Nur Hilfsjobs. Bisschen Kiffen. Bisschen Klauen. Sollte das immer so weitergehen?

Aber dann traf ich in der Fußgängerzone diese Typen vom Infostand, wo sie den Koran verteilten. Zuerst hab ich gelacht, als mich einer angesprochen hat: „Ey Alter, Karneval ist vorbei“, hab ich gesagt. Die sahen nämlich voll bescheuert aus mit ihren weißen Kitteln und Häkelkäppis. Und diese Bärte!

Aber die ließen sich nicht provozieren. Blieben ganz ruhig. Und immer so am Lächeln. So richtig, meine ich. Warm. So von innen heraus. Am Stand waren auch Frauen, die erklärten, dass sie noch vor wenigen Monaten genauso mies drauf waren wie ich. Aber alles hätte sich geändert. Alles. Wie? Sie bedeckten sich und führten ein anständiges Leben. Sie gingen regelmäßig zu Schulungen in die Moschee und hielten die Gebetszeiten ein. Dadurch hätte sich ihr ganzes Leben geändert. Aber total.

„Versuch es doch einfach“, sagten sie. „Zurück kannst du immer.“

Was natürlich eine fette Lüge war.

Kapitel 7: Mittwoch, 22. Mai – Tag 2

Jordan

Eigentlich hatte ich, so wie jeden Mittwoch, ein schnelles Mittagessen bei meinem Lieblingstürken geplant. Aber als ich die Fleischmasse am Döner-Spieß sah, wurde mir flau, und ich bestellte nur eine Cola, an der ich so lustlos nippte, dass Mehmet fragte: „Was’n los, Digga? Biste auf Diät, oder was geht ab bei dir?“

Er sagte das beiläufig, so, als spräche er zur gefliesten Wand der Küchenzeile, während er mit der einen Hand den Frittierkorb aus dem schäumenden Fett heraushob und mit der anderen diverse Knöpfe an der Mikrowelle drückte. Auf einem Holzbrett lagen mehlbestäubte samtige Hefeteigballen, aus denen er die beste Pide der Stadt zauberte. Blöd war nur, dass sich mir schon beim Gedanken an Essen der Magen umdrehte.

„Alles klar“, nuschelte ich mit einem knallroten Strohhalm zwischen den Lippen. Dabei war mir überhaupt nicht klar, was mir so tierisch auf den Magen drückte. Oder ich wollte es nicht zugeben; noch nicht mal vor mir selbst. Ich zahlte, schwang mich draußen aufs Fahrrad und genoss den Fahrtwind.

Als ich mich dem Schulgebäude näherte, brach mir jedoch auf einmal der kalte Schweiß aus. Es fühlte sich fast an wie Lampenfieber. Ob mich ein Drama erwartete oder eine Komödie, wusste ich nicht, aber mein Körper befürchtete wieder mal das Schlimmste.