11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Miss-Fisher-Krimis

- Sprache: Deutsch

Glamourös, klug und unabhängig, eine moderne Frau und eine gewitzte Detektivin – das ist Phryne Fisher. Die wohlhabende englische Aristokratin lässt sich in den wilden 1920er Jahren in Melbourne nieder und lebt mit ihren beiden Adoptivtöchtern in St. Kilda, wo sie ihr Single-Dasein in vollen Zügen genießt – und nebenbei einen Mordfall nach dem anderen löst. Nicht immer zur Freude der örtlichen Polizei.

Das kleine Städtchen St. Kilda steht kopf: Der Zirkus ist in der Stadt, und in wenigen Tagen wird die große Blumenparade stattfinden. Und natürlich wird die allseits beliebte Phryne Fisher die »Queen of Flowers« sein. Mitten in den turbulenten Vorbereitungen wird plötzlich eines der Blumenmädchen halbtot am Strand aufgefunden, kurz darauf ist auch Phrynes Adoptivtochter Ruth wie vom Erdboden verschluckt.

Nun ist Phryne Fishers Spürsinn gefragt. Unerschrocken, mit Charme und Chuzpe ermittelt sie zwischen Tee und Tango, unter Puppenspielern und Halunken und schreckt weder vor ehemaligen Liebhabern noch vor Elefanten zurück …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

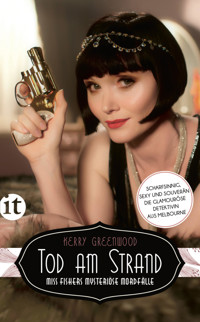

Kerry Greenwood

Tod am Strand

Miss Fishers mysteriöse Mordfälle

Roman

Aus dem australischen Englisch von Regina Rawlinson

Insel Verlag

1

Wie gut Horaz die Brücke hieltIn der tapfern alten Zeit

Thomas Babington Macaulay, HoratiusLieder des alten Rom

Der Elefant brachte das Fass zum Überlaufen.

Gleich einem Zerberus, allerdings mit weniger Köpfen ausgestattet, hielt Mr Butler nun schon den ganzen Tag die Stellung. Er wies Besucher ab, vertröstete Lieferanten und schickte gnadenlos alles in die Wüste, was sonst noch unbefugt eindringen wollte. Die Ehrenwerte Miss Phryne Fisher unterzog sich einem feierlichen Ritual. Die Türglocke durfte nicht klingeln, die andächtige Konzentration nicht gestört werden. Eine weihevolle Stille musste bewahrt bleiben.

Angesichts des besonderen Anlasses war die gesamte Familie aus dem Haus beordert worden. Miss Ruth und Miss Jane durften sich im Lichtspielhaus für ihre Allgemeinbildung die Wochenschau und zur Erbauung einen Cowboyfilm ansehen, anschließend zum Lunch in einem gediegenen Café einkehren und sich am Nachmittag im Museum ergehen. Die Hündin Molly war mit einem Knochen ruhiggestellt worden, der mindestens vom Oberschenkel eines Ochsen, wenn nicht von dem eines Mammuts hätte stammen können. Mrs Butler war, nachdem sie in ihrer Funktion als Köchin und Haushälterin noch einen unter einer Wolke aus Musselin gut geschützten kalten Mittagsimbiss herausgestellt hatte, in ihrer besten Jacke zum Hutkauf in die Stadt aufgebrochen. Dorothy, Miss Phrynes rechte Hand und enge Vertraute, wohnte den Riten selbstverständlich bei, genau wie der Kater Ember. Dreimal schon war Dot auf Zehenspitzen die Treppe heruntergekommen, um Mr Butler mitzuteilen, dass bis jetzt alles reibungslos verlaufe.

Und Mr Butler hütete die Tür. Wacker wies er jeden ab, der ungebeten des Weges kam: drei Hausierer (mit selbsttätigem Waschpulver, Fliegengift und einer ausgeklügelten neumodischen Mausefalle), sieben Damen der Gesellschaft sowie eine besorgte Mitarbeiterin aus dem Bürgermeisteramt mit einer weiteren läppischen Detailfrage zum bevorstehenden Blumenkorso. Eingeschüchtert hinterließ einer nach dem anderen seine Visitenkarte, machte auf dem Absatz kehrt und zog leise das Gartentor wieder hinter sich zu.

Während Mr Butler, halb an den Verandapfosten gelehnt, eine kleine Verschnaufpause einlegte, sich den Schweiß von der Stirn wischte und darüber nachsann, wie lange dieser Ansturm wohl noch anhalten würde, stieg der Elefant mühelos über den Zaun und baute sich Rüssel an Nase vor ihm auf.

Der Dickhäuter war erstaunlich groß und hatte kleine, kluge Augen, die zwischen tiefen Runzeln eingebettet lagen. Stumm und steif starrten Tier und Mensch einander an. Mr Butler verschlug es vor Verblüffung die Sprache. Er hätte höchstens ein »Husch!« herausbringen können, doch das erschien ihm angesichts der frisch angepflanzten Dahlien wenig ratsam.

Reglos standen sie voreinander, wie auf ein anglo-indisches Gemälde gebannt. Bis die Elefantendame, denn um eine solche handelte es sich, offenbar zu dem Schluss gelangte, dass der erste Schritt, die neue Bekanntschaft freundschaftlich zu vertiefen, von ihr kommen musste. Sie hob den Rüssel, nahm Mr Butler vorsichtig das Taschentuch aus der kraftlosen Hand und tupfte ihm behutsam die Stirn ab. Dabei gab sie ein eigentümliches Quieken von sich. Es klang mitfühlend.

»Danke schön«, sagte Mr Butler, ein gebrochener Mann.

»Ist Phryne zu Hause?« Als Mr Butler mit dem Blick der Stimme folgte, erblickte er eine nicht mehr ganz taufrische Frauensperson mit feuerrotem Haar, die breitbeinig auf dem Elefantennacken saß. »Sieht mir ganz so aus, als hätte Flossie sich in Sie verguckt. Ich hab aber auch noch nie einen netteren Elefanten besessen.«

Mr Butler nahm seine fünf Sinne zusammen. »Miss Fisher ist unabkömmlich«, antwortete er. »Sie empfängt heute keine Besucher.«

»So ein Pech«, sagte die Frau. »Ich bin Dulcie Fanshawe, von der Elefantentruppe Fanshawe. Aber das hätten Sie sich fast denken können, was? Kann Flossie vielleicht einen Eimer Wasser haben? Und ich eine Tasse Tee? Wir sind nämlich gerade erst aus dem Zug gestiegen, und der Zirkus unten am Strand wird erst aufgebaut.«

»Falls Sie dafür sorgen, dass sich Ihr Tier … äh … dass Flossie sich ruhig verhält, ließe sich das einrichten«, sagte Mr Butler. Zwar war Miss Dulcie Fanshawes Haarfarbe eindeutig künstlich und die Hose ein Skandal, aber ihr warmes Lächeln kam von Herzen. Und einem darbenden Menschen oder auch Elefanten würde Miss Phryne niemals ihre Hilfe versagen.

»Sie macht keinen Rabatz«, versprach Dulcie. »Elefanten sind sehr leise Tiere.«

»Wenn Sie sich dann bitte hinter das Haus begeben wollen …«, sagte Mr Butler. »Die Küchentür steht offen. Ich muss hier Wache stehen, bis Miss Fisher wieder zu sprechen ist.«

»Was treibt sie denn so Wichtiges?«, fragte Miss Fanshawe. Sie ließ sich von Flossie herunterheben und fasste nach einem wedelnden Elefantenohr.

Mr Butler weihte sie ein. Sie grinste. »Und wie lange geht das schon?«

»Seit heute Morgen um neun.« Mr Butler beugte sich vor, um sich noch einmal die Stirn trocknen zu lassen. Wie geschickt Flossie doch mit ihrem Rüssel war. Sie roch nach Heu.

»Ach Gottchen, Sie Ärmster. Komm, Flossie, gib dem netten Mann sein Taschentuch zurück, und dann besorgen wir dir was zu trinken.«

Flossie reichte ihm brav das Tuch, fuhr ihm zärtlich über das Haar und folgte Miss Fanshawe hinter das Haus.

Mr Butler bezog wieder seinen Posten. Die Zeit verging. Der Mittagsimbiss war längst in aller Eile und unter hitzigen Diskussionen im Stehen eingenommen worden. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis die Mädchen zurückkamen, genau wie Mrs Butler, die allmählich mit den Vorbereitungen für das Abendessen beginnen musste und ihrem Mann sicher auch den neuen Hut vorführen wollte. Wenn Miss Phryne sich nicht sputete, würde er nicht mehr verhindern können, dass sie gestört wurde.

Plötzlich fiel ihm Molly mit dem Dinosaurierknochen wieder ein. Sie war noch im Garten. Wie würde die schwarz-weiße Mischlingshündin wohl auf Flossie reagieren? So oder so, er war zur Untätigkeit verdammt.

Aber zuletzt vernahm er aus der Diele hinter der streng bewachten Tür dann doch die ungeduldig herbeigesehnten Geräusche, die ihm verrieten, dass Jacken angezogen, Hüte aufgesetzt und Sachen zusammengepackt wurden, begleitet von weiblichem Geplauder. Endlich.

Der Ritus war vollzogen, die Anprobe von Miss Fishers neuem Kleid geschafft. Mr Butler verabschiedete Madame Fleuri, eine streitbare Kämpferin für die Sache der Mode, ihre beiden Schneiderinnen sowie die drei Näherinnen mit einer Verbeugung, Miss Fisher und Dot winkten ihnen zum Abschied nach.

Im selben Augenblick, als Mr Butler die Haustür schloss, erwachte Molly im Spargelbeet aus tiefstem Verdauungsschlaf, erblickte den ersten Elefanten ihres Lebens und verlor völlig die Contenance. Jaulend floh sie ins Haus und verkroch sich unter dem Sessel ihres Frauchens. Erst nach geraumer Zeit schob sie zitternd die kleine schwarze Nase wieder unter den Fransen hervor.

Miss Phryne Fisher trug ein flammend rotes Hauskleid. Sie hatte es achtzehnmal an- und wieder ausgezogen, während sie mit endlosen Modevorträgen traktiert wurde und reglos dastehen musste, damit man Stoffbahnen über sie breiten und abstecken, ihr vom Leib reißen und erneut abstecken konnte. Sieben Stunden lang. Nach dem überhasteten Mittagsimbiss war sie hungrig, durstig, ausgelaugt. Eine hysterische Hündin hatte ihr, wo das Haus eben erst wieder zur Ruhe gekommen war, gerade noch gefehlt.

»Molly?«, sagte sie matt. »Was hast du?«

»Wahrscheinlich ist ihr die Begegnung mit Flossie nicht bekommen«, sagte Miss Fanshawe, die in diesem Moment von Mr Butler hereingeführt wurde. »Die Zirkushunde sind an Elefanten gewöhnt, deshalb hatte ich gar nicht daran gedacht, wie wohl ein Stadthund reagieren würde. Tut mir leid, dass ich an so einem anstrengenden Tag einfach bei dir reinplatze, Phryne, aber Flossie brauchte unbedingt was zu trinken, und da ist mir eingefallen, dass du ja hier wohnst.«

»Dulcie Fanshawe!« Phryne sprang auf. Molly rührte sich nicht vom Fleck. Solange ihr nicht irgendjemand eine schlüssige Erklärung für einen Elefanten liefern konnte, würde sie bleiben, wo sie war. »Komm, setz dich, trink etwas, wie geht es dir? Wir haben uns ja seit London nicht mehr gesehen!«

»Ich muss gleich wieder los«, sagte Miss Fanshawe. »Komm mit, ich möchte dir Flossie vorstellen. Ich will sie in deinem schönen kleinen Garten nicht so lange allein lassen. Zu viele leckere Pflanzen.«

Phryne begleitete sie nach draußen. Flossie hatte anscheinend keine Lust auf das appetitliche Grün. Sie soff und soff aus einem Eimer, der nie leer wurde, weil aus einem Schlauch ständig Wasser nachfloss.

»Ich hab einen kleinen Strandspaziergang mit ihr gemacht, und sie musste dauernd den Schaum probieren«, erklärte Dulcie Fanshawe. »Zu viel Salz ist für Elefanten ungesund, aber leider kommt der Zirkus unten ans Wasser. Jetzt geht's dir wieder besser, was?«, sagte sie zu dem glucksenden Tier. »Arme alte Flossie! Ich hab sie einem fürchterlichen kleinen Wanderzirkus abgekauft. Das reinste Dreckloch. Sie musste die ganze Zeit Fußfesseln tragen. Siehst du die Narben? Sie war schon halb tot, fast gestorben an einer Lungenentzündung, vernachlässigt und einsam. Ich hab sie für 'n Appel und 'n Ei bekommen, beziehungsweise für 'n Appel und die Drohung, den Besitzer wegen Tierquälerei anzuzeigen. Angezeigt hab ich ihn natürlich trotzdem. Wenn's nach mir gegangen wäre, hätte er selber ein paar Monate mit einer Fußkette in dreckigem Stroh stehen müssen, damit er am eigenen Leib erfährt, wie das ist. Ein grässlicher Kerl. Danach hab ich Flossie erst mal eine Woche gesund gepflegt. Mit Rani und Kali hat sie sich auf Anhieb gut verstanden. Es gibt wirklich keinen lieberen Elefanten. Und keinen, der so gequält wurde. Menschen!«

»Ja, wir sind wahrhaftig eine missratene Spezies. Aber wie hat es dich nach Australien verschlagen?«, fragte Phryne.

»Mit meinen drei Damen habe ich endlich eine anständige Elefantennummer beisammen, und zwar eine ziemlich beliebte«, sagte Miss Fanshawe bescheiden. »Und wir haben's alle gern warm. Flossie ist immer noch schwach auf der Brust, das arme Mädchen. Deshalb haben wir das Engagement in Australien angenommen. Schön hier«, sagte sie. »Kali mag das Bier, und ich mag das Klima.«

Mr Butler brachte ein Tablett mit Getränken in den Garten. Flossie quiekte vor Freude über das Wiedersehen, und er tätschelte ihr etwas hölzern den Rüssel.

»Ein kühler Cocktail, Miss Fisher«, sagte er. »In Anbetracht der Tortur, die Sie hinter sich haben.«

Phryne probierte ein Schlückchen. »Himmlisch«, sagte sie. Es schmeckte nach Kirschen. Ein prickelnder, delikater, durch und durch erfrischender Frühlingsgruß im Glas.

Miss Fanshawe trank einen großen Schluck und blinzelte. »Aber holla! Dafür würde ich mir die Strapazen und die Hitze glatt noch mal antun!«

Erfreut begab Mr Butler sich ins Haus. Die Dame mochte vielleicht keine Dame sein, aber von Cocktails verstand sie etwas. Mrs Butler, die nach erfolgreichem Hutkauf wieder zurück war, saß am Küchentisch und schälte das Gemüse für das Abendessen. Miss Phrynes Adoptivtöchter, die schmächtige, blonde Jane und die dunkle, etwas handfestere Ruth, gingen ihr zur Hand und vertrieben sich den Hunger mit Butterbroten. Mr Butler hätte sich gern ein wenig dem Nichtstun hingegeben, aber in Gegenwart der Mädchen sah er sich nicht dazu imstande, auch wenn sie noch so brav waren und wirklich gar keinen Ärger machten.

»Raus mit euch«, sagte er zu ihnen. »Im Garten steht ein Elefant.«

Wortlos stürzten sie zu Tür.

Sein neuer Cocktail war gut angekommen. Ein langer Tag neigte sich allmählich dem Ende zu. Mr Butler setzte sich, lockerte seinen Hemdkragen und verabreichte sich das unfehlbare Stärkungsmittel für Butler: ein gutes Gläschen Portwein. Seine Frau ließ empört das Kartoffelmesser sinken.

»Also wirklich, Mr B, das gehört sich nicht«, tadelte sie ihn. »Die Mädchen anzuschwindeln, nur weil du deine Ruhe haben willst.«

Mr Butler sah sie mit einem Schmunzeln an, das ans Selbstgefällige grenzte – er hatte aber auch wirklich einen sehr aufreibenden Tag hinter sich –, und schwieg. Mrs Butler musterte ihn genau. Nach vierzig Jahren Ehe traute sie diesem Schmunzeln nicht so recht über den Weg. Sie schälte weiter. »Wir haben doch nicht wirklich einen Elefanten im Garten, oder?«, fragte sie.

»Aber ja, Mrs B.« Er erlaubte sich noch einen Schluck. »Und ob.«

Wohlgefällig ließ Phryne Fisher den Blick über ihre kleine Wahlfamilie gleiten, die sich, wie aus dem Ei gepellt, zum Abendessen um den Tisch versammelt hatte. Eine einzige Zierde. Dot in ihrer liebsten braunen Strickkombination. Die Mädchen in hübsch zueinander passenden Sommerkleidern. Ember, der beim Anblick des Elefanten mit keinem Schnurrhaar gezuckt hatte und nun elegant hinter dem verführerisch nach Soße duftenden Silbertablett her strich, das von Mr Butler hereingetragen wurde. Molly, die mit dem Versprechen, der Elefant wäre tatsächlich fort, unter dem Sessel hervorgelockt worden war und nervös unter dem Tisch kauernd auf Leckerbissen hoffte. Mr Butler, den der Portwein regeneriert hatte. Und dazu ein vorzügliches Essen.

Phryne aß gern – und vor allem gut, denn sie konnte es sich leisten. Und der gehetzte Mittagsimbiss war viel zu kärglich ausgefallen. Endlich konnte sie den Tag bei einem guten Bordeaux friedlich ausklingen lassen.

»Woher kennen Sie Miss Fanshawe?«, fragte Jane. »Und wussten Sie, dass der nächste Verwandte des Elefanten der Klippschliefer ist?«

»Aus London, und nein«, antwortete Phryne. »Was ist denn ein Klippschliefer?«

»Ein kleines Tier, das wie ein Kaninchen aussieht. Und nicht im Mindesten wie ein Elefant, schon gar nicht, was die Größe angeht. Wir haben ja gesehen, wie riesig die sind. Dabei hat Miss Fanshawe auch noch erzählt, dass Flossie für einen Elefanten eher klein geraten ist.«

»Ich habe sie im Zirkus kennengelernt«, sagte Phryne. »Der Zirkus war schon immer meine große Liebe. Eines Abends kam es zu einem Zwischenfall, bei dem ich mich nützlich machen konnte. Deshalb wurde ich hinterher noch zu einem Umtrunk eingeladen …«

»Nicht so schnell«, fiel Jane ihr ins Wort. »Was war denn das für ein Zwischenfall?«

»Wirklich nichts Weltbewegendes«, sagte Phryne wegwerfend. Jane sah sie an. Dot und Ruth sahen sie an. »Na schön. Es passierte während einer Raubtiernummer, ich saß in der Loge, direkt an der Manege. Eine schwarze Pantherin – Princess hieß sie – war an dem Tag offenbar mit der falschen Pfote zuerst aufgestanden. Jedenfalls wurde es ihr plötzlich zu langweilig, brav auf ihrem Podest zu sitzen und Männchen zu machen, und sie bildete sich ein, dass es doch um einiges spannender wäre, ihren Dompteur mit einem Prankenhieb zu Boden zu strecken und ihm anschließend den Kopf abzubeißen. Sie riss schon den Rachen auf. Da habe ich dem Eisverkäufer seinen Spüleimer entrissen und Princess das Wasser ins Gesicht geschüttet.«

»Wie geistesgegenwärtig!«, sagte Jane.

»Ich dachte mir, so ein Panther ist auch nur eine Katze. Katzen hassen Wasser, und noch mehr hassen sie es, ungepflegt auszusehen«, sagte Phryne. »Mit geschmolzenem Speiseeis im Fell konnte Princess ihrem Publikum nicht mehr in die Augen schauen, und sie suchte ihr Heil in der Flucht, die anderen Katzen gleich hintendrein. Dem Dompteur war nicht viel passiert. Ich halte im Übrigen sowieso nichts davon, diese wunderschönen Kreaturen alberne Tricks vorführen zu lassen. Das ist würdelos. Hätte ich die Pantherin nicht aufgehalten, hätte man sie erschießen müssen, und das wäre wirklich eine Schande gewesen. Wegen dieser Geschichte wurde ich jedenfalls nach der Vorstellung zu dem Umtrunk eingeladen und habe Dulcie kennengelernt. Vorher hatte ich allerdings noch eine Begegnung mit Kali, einer sehr großen und gar nicht freundlichen Elefantendame. Als ich über die Wiese zu den Wohnwagen ging, kam ein kläffender Hund angelaufen und schnappte nach dem riesigen Tier – er muss lebensmüde gewesen sein. Sie holte einmal mit dem Rüssel aus, und – schwupp! – flog der Hund im hohen Bogen durch die Luft. Wie mit einem dumpfen Paukenschlag prallte er gegen die Zeltwand und verschwand jaulend auf Nimmerwiedersehen. Während ich noch stocksteif dastand, um Kali nicht auf mich aufmerksam zu machen, hörte ich auf einmal Dulcie sagen: ›Es ist die Hitze. Die macht sie nervös.‹ Und da hob Kali mich auch schon hoch und setzte mich mütterlich sanft auf ihren Rücken. Es war ein rundum merkwürdiger Abend«, schloss Phryne und gönnte sich einen Bissen Rinderbraten.

»Was Sie nicht sagen«, spöttelte Dot.

»Bei den Hindus heißt die Göttin des Todes Kali«, belehrte Jane die Tischgesellschaft. »Normalerweise wird sie mit Totenschädeln in der einen und einem Schwert in der anderen Hand dargestellt, und sie tanzt auf einem Berg abgeschlagener Köpfe.«

»Reizender Name.« Dot konnte sich die Ironie nicht verkneifen. »Genau die Information, die junge Damen hören sollten.«

»Wissen ist Macht«, sagte Phryne anerkennend. »Dulcie und Elefanten passen zusammen wie Toast und Honig. So wie manche Menschen gut mit Kindern oder Hunden umgehen können, hat sie ein Händchen für Elefanten. Dabei kommt sie aus einem durch und durch gutbürgerlichen Elternhaus. Ein braves Mädchen, das eine gute Schule besucht hat, der Vater Pfarrer im Ruhestand. Aber wie heißt es so schön? Und erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.«

»Väter sind wichtig«, sagte Ruth zur Überraschung aller.

»Ja«, pflichtete Phryne ihr bei. »Da ist wohl etwas Wahres dran. Aber es gibt solche und solche. Meiner ist ein alter Knurrkopf.«

»Mein Vater ist in Ordnung«, sagte Dot und legte sich eine Röstkartoffel nach. »Ein fleißiger, ehrlicher Mann. Wenn Mum ihm lange genug in den Ohren liegt, geht er sogar in die Kirche. Natürlich muss das Abendessen um Punkt fünf auf dem Tisch stehen, aber das hat er auch verdient, so hart, wie er arbeitet. Er hat nie mit uns geschimpft oder uns geschlagen.«

»An meinen Vater kann ich mich kaum noch erinnern«, bekannte Jane. »Ich habe immer bei meiner Großmutter gelebt. Sie hat gesagt, meine Eltern wären fahrendes Volk, aber nette Leute, auf ihre Art. Sie haben mich einfach bei ihr abgeladen und sind verschwunden, und als ich vier war, sind sie bei einem Unfall auf einer Farm ums Leben gekommen.«

»Ich habe meinen Vater gar nicht gekannt«, sagte Ruth. »Wie er wohl gewesen sein mag?«

Phryne biss sich auf die Zunge. Nachdem der Mann Ruths Mutter sitzenlassen und sich noch vor der Geburt des Mädchens aus dem Staub gemacht hatte, ohne die Geburtsurkunde zu unterschreiben, konnte man ihn ihrer Meinung nach getrost vergessen. Doch Ruth schien die Vaterlosigkeit sehr zu beschäftigen. Das Kind las zu viele Liebesromane.

»Vielleicht war er ja ein guter Mensch«, sagte sie sanft. »Aber das werden wir nie erfahren. Stell ihn dir einfach als einen guten Menschen vor.«

»Mum hat gesagt, er war Seemann.«

»Es gibt auch anständige Matrosen«, sagte Phryne. »Zumindest den einen oder anderen. Auf jeden Fall geben sie ideale Ehemänner ab. Kommen alle halbe Jahre ins Haus geschneit, dann wird tüchtig Wiedersehen gefeiert, und bevor sie einen anöden oder einem auf die Nerven gehen können, sind sie schon wieder auf großer Fahrt. Aber Mutmaßungen helfen nicht weiter. Wollen wir doch mal sehen, was für eine Nachspeise Mrs Butler für uns gezaubert hat. Ah! Obstsalat mit Eiscreme. Ob Elefanten Eis mögen?«

»Das müsste aber ein riesiger Becher sein«, meinte Jane.

Zu einer Unternehmung wie einem Kinobesuch konnte sich an diesem Abend niemand mehr aufraffen. Die Kräfte reichten gerade noch aus, um das Grammophon anzustellen und in einer Illustrierten zu blättern. Phryne musste in ihrem Detektivroman immer wieder einige Seiten zurückgehen, weil sie plötzlich über Figuren stolperte, die sie nicht wiedererkannte, ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie ins Bett gehörte. Die Mädchen spielten Karten. Dot strickte. Molly, die ihre Angst, ein gewaltiges graues Untier könne in ihr Revier eindringen, noch immer nicht ganz abgeschüttelt hatte, schlief in der Küche, neben den Herd geschmiegt, mit dem Hinterteil zur Wand.

Ember hatte sich längst ins Boudoir zurückgezogen, wo keine schwatzenden, streitenden und mit spitzen Objekten hantierenden Menschen mehr störten, und lag kreisrund zusammengerollt auf dem Bett, als Phryne das rote Hauskleid abwarf, sich ein ausgiebiges Maiglöckchenbad gönnte, ein rotseidenes Nachthemd überstreifte und ihr Zimmer wieder in Besitz nahm.

Mr und Mrs Butler machten sich noch eine heiße Milch und begaben sich in ihre Unterkunft, die Mädchen auf ihr farbenfroh eingerichtetes Zimmer. Um zweiundzwanzig Uhr lagen alle in wohlverdientem, tiefem Schlummer.

Dass nach Mitternacht auf der einen Seite des Hauses ein Schiebefenster geöffnet wurde, hörte niemand.

Miss Mavis Sutherland an Miss Anna Ross

21. August 1912

Liebe Annie,

vielen Dank für Deinen Brief. Wie aufregend das alles klingt! Dass bei Dir und Deiner Mutter drei Matrosen wohnen, ein Dudelsackpfeifer, ein Geiger und ein Trommler! Welcher gefällt Dir am besten? Der Fiedler, Mr James Murray (der Name klingt ja nicht besonders schottisch)? Aber nein, der bestimmt nicht. Du schreibst ja, dass er rothaarig ist. Bei Männern wirken rote Haare so unvorteilhaft. Ganz anders als Deine kastanienfarbenen Flechten, die man kaum als rot bezeichnen kann. Welcher ist es also? Der blonde Trommler, Mr Neil McLeod, oder Mr Rory McCrimmon mit den dunklen Augen? Komm, Annie, gesteh. Es muss wahnsinnig aufregend sein, drei Musikanten im Haus zu haben. Raus mit der Sprache. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.

Hier ist es so langweilig wie immer. Aus dem Londoner Stadthaus ist noch alles ausgeflogen, aber bald kommen die Herrschaften wieder, jetzt, wo es langsam Herbst wird. Letzte Nacht hatten wir schon Eisblumen an den Fenstern. Im sonnigen Australien, wo es niemals schneit, muss es herrlich sein. Im Februar, wenn hier überall Schnee liegt und es so dunkel ist, fehlt mir das gute alte Melbourne am meisten. Ich mache jetzt lieber Schluss, damit ich die Leerung nicht verpasse. Herzliche Grüße an Deine Mutter!

Alles Liebe,Deine FreundinMavis

2

Gewissensangst war ihnen Strahlenlicht,Erstickt war nie die Röte holder Scham.

Thomas Gray Elegie, geschrieben auf einem Dorfkirchhofe

Phryne erwachte frisch und ausgeruht aus einem kurzen, aber erotischen Traum von Lin Chung. Träume von ihrem chinesischen Liebhaber waren fast immer erotischer Natur. Er war alles, was man sich von einem Mann wünschen konnte: erfahren, leidenschaftlich, attraktiv, exotisch, zärtlich – und noch dazu fest mit der bezaubernden Camellia verheiratet. Für Liebe und Leidenschaft hatte Phryne immer Zeit, aber für Eifersucht, Szenen oder auch nur den Gedanken an eine Ehe konnte sie keine Sekunde erübrigen. Sogar ihr Vater hatte irgendwann den Versuch aufgegeben, sie standesgemäß unter die Haube zu bringen.

Ein Schlückchen vom tintenschwarzen Griechentrank genügte, um sie auf einen Schlag hellwach werden zu lassen. Nun konnte der Tag mit seinen Aktivitäten ruhig kommen. Um zehn Uhr die Besprechung mit der Sekretärin des Bürgermeisters. Um zwölf der Lunch mit den Blumenprinzessinnen. Und um vier der Besuch ihres Lieblingsvertreters Mr Xavier von der Weinhandlung Xavier's, den sie sich bis zum Schluss aufgehoben hatte. Ihr kam ein Zitat des Dichters Omar Khayyam in den Sinn: »Mich wundert's nur, dass jemand Wein verkauft! Was kann er Bessres denn dafür erstehen?« Die Frage des alten Persers war berechtigt. Vielleicht war es Mr Xavier sogar gelungen, die Lieferung Louis Roederer Cristal aufzuspüren, die ursprünglich an den russischen Zarenhof hätte gehen sollen, aber in den Wirren der Revolution tragisch verschollen war. Zuletzt war sie angeblich auf dem Weg nach Südamerika gesichtet worden. Andererseits hatten die Russen eine Vorliebe für Süßes, und Phryne konnte süßen Champagner auf den Tod nicht ausstehen.

Nachdem sie ihr Morgenritual, bestehend aus Baden und Ankleiden, in aller Ruhe hinter sich gebracht hatte, setzte sie sich an die Frisierkommode und betrachtete sich in dem mit Rankenschnitzereien verzierten Spiegel. Die Ehrenwerte Miss Phryne Fisher. Schwarze Kurzhaarfrisur, die an die Haube einer Holländerpuppe erinnerte. Kleines, energisches Kinn, die Lippen geschwungen wie Amors Bogen, fein ziselierte schwarze Brauen und leuchtend grüne Augen, denen sie ihren chinesischen Namen »Jadedame« verdankte. »Kannst dich sehen lassen«, sagte sie anerkennend zu ihrem Spiegelbild.

Dot hatte ihr das waldgrüne Strickkostüm mit der elfenbeinfarbenen Seidenbluse herausgelegt, dazu flache Schuhe und einen Strohhut mit beachtlicher Krempe. Dot war ein exzellenter Wetterfrosch. Wenn sie sich für diesen Hut entschieden hatte, war kein Regen zu befürchten, aber es bestand die Gefahr eines Sonnenbrands. Mit einem zufriedenen Lächeln über ihre wunderbare kleine Familie begab Phryne sich nach unten.

Wo offenbar ein Tumult ausgebrochen war. Lauschend verharrte sie auf der untersten Treppenstufe und versuchte zu ergründen, was passiert war und welche Maßnahme die Situation erforderte. Ob sie sich, mit einem Schürhaken bewaffnet, einem Eindringling entgegenstellen oder lediglich ein paar Kopfnüsse verteilen musste.

Sie hörte nur weibliche Stimmen aus dem Frühstückssalon. Drei, um genau zu sein. Ruth und Jane, die einander anschrien. Na, so was! Die Mädchen verstanden sich doch sonst so gut. Dot schrie beide an, sie sollten leise sein, Miss Phryne könne jeden Augenblick hereinkommen. Molly beteiligte sich mit hysterischem Bellen. Dass Mr Butler, der soeben den Salon verließ, nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlug, war wohl allein dem strengen Butlerkodex geschuldet. Phryne schritt an ihm vorbei durch die Tür. Ein »Also« von ihr genügte, und schlagartig trat Stille ein.

Janes Gesicht war zorngerötet, der blonde Zopf zerrauft. Ruth blickte störrisch zu Boden, auch sie war puterrot angelaufen. Dot schnaufte einmal tief durch.

»Möchte mir jemand verraten, worum es geht?«, fragte Phryne. »Jane?«

»Nein«, sagte Jane kläglich.

»Ruth?«

»Nein!«

»Dot, weißt du etwas?«

»Nein«, antwortete Dot mit einem nicht nur ärgerlichen, sondern auch verwunderten Unterton in der Stimme. »Wir saßen ganz friedlich beim Frühstück zusammen, als die beiden plötzlich einen Rappel gekriegt haben.«

»Will mich wirklich niemand aufklären?«, fragte Phryne. Die Mädchen schüttelten den Kopf. Phryne hätte zu gern gewusst, was hier gespielt wurde, aber darum konnte sie sich jetzt nicht weiter kümmern. Ihre Termine warteten. Vorerst musste es genügen, dass sie die Streithähne räumlich voneinander trennte und sie zu Arbeiten verdonnerte, die sowohl knifflig als auch unbeliebt waren.

»Ihr bittet jetzt den armen Mr Butler um Verzeihung. Er kann Unfrieden nicht vertragen. Genauso wenig wie ich, schon gar nicht am frühen Morgen. Jane hilft Mrs Lin bei den Blumen. Ruth setzt sich ins Wohnzimmer und säumt die Schürzen. Und falls ihr mich doch noch ins Vertrauen ziehen möchtet, findet ihr mich hier, bei der Besprechung mit der Sekretärin des Bürgermeisters. Wollen wir so verbleiben?«

Verdrießliches Kopfnicken. Für Jane war es eine Tortur, ihre kostbare Zeit mit etwas so Nutzlosem wie Blumenarrangements zu verschwenden. Ruth hasste das Nähen. Sie trotteten hinaus, um sich zu entschuldigen. Dot goss sich noch eine Tasse Tee ein.

»Interessante Szene«, sagte Phryne. Sie knabberte an einer Scheibe Toast, die einer der beiden Kontrahentinnen in der Aufregung aus der Hand gefallen war. Warum titulierte Jane Ruth als Närrin? Und warum beschimpfte Ruth sie als Lügnerin?

»Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist«, meinte Dot. »Es tut mir sehr leid, Miss Phryne.«

»Meine liebe Dot, es ist ja schließlich nicht so, dass du Backfische erfunden hast«, sagte Phryne. »Zum Glück. Ich wüsste wirklich gern, was dahintersteckt. Es hörte sich ernst an. Aber zunächst müssen wir uns der armen Miss Jones annehmen. Sie ist zu bedauern. Die Probleme hinsichtlich des Blumenfestivals vermehren sich wie die Ameisen bei einem Picknick.«

Dot, die ihre Fassung wiedergefunden hatte, frühstückte zu Ende. Mr Butler räumte den Tisch ab. Mrs Lin traf mit ihren Entwürfen ein. Punkt zehn erschien auch Miss Jones und wurde sofort mit Tee versorgt. Der Tag nahm allmählich Fahrt auf.

Miss Jones gehörte zu den Menschen, auf denen das Fundament jeder Organisation ruht, die sich der Wohltätigkeit verschrieben hat, eine mit Geduld, Beharrlichkeit und Umsicht gesegnete Seele, die selbstlos und unentgeltlich tut, was getan werden muss, die sucht und findet, holt und bringt, ackert und rackert, die stets zur Hand und zur Stelle ist, wenn Not am Manne ist, die sich um alles und jeden kümmert, seien es Verträge oder Lieferanten, Wehwehchen, Reparaturen oder Honoratioren, und deren Einsatz völlig ungewürdigt bleibt. Unbeachtet wirkt sie vor sich hin, bis der Herrgott sie schließlich zu sich ruft oder weil sie aus freien Stücken aus der Organisation ausscheidet, um ihre betagten Eltern zu pflegen, woraufhin das ganze Kartenhaus zum eigenen Erstaunen auf einen Schlag in sich zusammenfällt. Meist führt die Dauerbelastung dazu, dass sie früh ergraut und ständig ihre Brille verlegt, und die beruflichen Anforderungen zwingen sie dazu, sich extrem praktisch zu kleiden. Ein Halstuch oder eine Rotkehlchenbrosche sind bei ihr schon der Gipfel der modischen Extravaganz. Miss Jones besaß die Kraft zehn solcher guten Seelen, denn ihr Herz war rein. Phryne mochte sie sehr.

Deshalb bekam Miss Jones bei ihr auch immer eine anständige Kanne starken Tee, einen Teller mit Mrs Butlers hervorragenden Ingwerplätzchen und ungestörte zehn Minuten, um ihre Gedanken zu sammeln. Miss Jones schätzte Phryne ebenfalls. Obwohl es um deren Ruf nicht zum Besten bestellt war. Aber sie hatte den Spendenfonds des Bürgermeisters mit einem stattlichen Scheck unterstützt, Geld für viele gute Taten. Miss Jones konnte davon beispielsweise Erstausstattungen für Neugeborene aus armen Familien kaufen oder Wohnheime für ledige Mütter und warme Mahlzeiten für hungrige Kinder finanziell unterstützen. Miss Fisher verdiente es, auf der großen Abschlussparade des Festivals als Blumenkönigin aufzutreten. Sie würde gewiss wunderschön aussehen. Außerdem hatte sie nicht nur ihr eigenes Kleid selbst bezahlt, sondern auch die Kleider der Blumenprinzessinnen. Darüber hinaus war der Tee ganz nach Miss Jones' Geschmack, genau wie die vorzüglichen Plätzchen. Solche kleinen Aufmerksamkeiten bedeuteten ihr sehr viel, waren es doch die einzigen, die ihr je zuteilwurden.

Seufzend stellte sie ihre Tasse ab und reichte Miss Fisher einen Stapel Papiere.

»Der Basar wird am Freitag um dreizehn Uhr von der Frau Bürgermeisterin eröffnet«, sagte sie. »Die Damen aus der Kirchengemeinde bieten Tee und Kuchen an. Ich habe ein Glücksrad und eine Losbude organisiert, es gibt Dosenwerfen, Spiele für die Kinder und natürlich die Bastel- und Handarbeitsstände.«

Sie schloss die Augen und zählte auf: »Brandmalereien, Makramee, Lampenschirme, Troddeln, Bändchen- und Schiffchenarbeiten. Wir haben Gestricktes, Geklöppeltes, Gehäkeltes und Perlenstickereien, wir haben ganz reizende Puppenkleidchen, Schmuck, Keramik und Bleiglas, Bilder mit gepressten Blumen und Stanniolpapierbilder …«

»Halt, halt, meine Liebe. Das ist ja schier unfassbar«, rief Phryne, hingerissen vom Begeisterungsausbruch ihres Gastes.

»Und natürlich Aquarelle«, ergänzte Miss Jones. »Aber wohl eher nicht für Ihre vier Wände, Miss Fisher.«

»Vielleicht nicht«, sagte Phryne. »Aber wer weiß?«

Miss Jones bewunderte Miss Fishers altbewährte Basartaktik: Sie lockte ihre gesamte männliche Bekanntschaft zu der Veranstaltung und nötigte die Herren, so viele misslungene Objekte wie beispielsweise klappernde Kaffeetassen, schiefe Perlenstickereien oder verhedderte Schiffchenarbeiten zu kaufen, wie sie nur nach Hause tragen konnten. Das Lächeln, das sie als Belohnung dafür bekamen, genügte den Gentlemen anscheinend als Gegenleistung. Wer ein solch kostbares Lächeln besaß, konnte sich glücklich schätzen.

»Sie müssten nur dafür sorgen, dass die Blumen frühmorgens ins Rathaus geliefert werden«, sagte Miss Jones. »Um den Rest kümmern sich dann die Kirchendamen.«

»Schon erledigt.« Phryne gab ihr den Lieferschein der Floristinnen. »Am Samstagvormittag bringen mir die Misses Ireland auch die Blumen für die Sträußchen. Wir ziehen uns hier um und fahren anschließend mit dem Auto zum Festwagen. Die Blumen können Sie schon einmal von Ihrer Sorgenliste streichen.«

Miss Jones fiel ein Stein vom Herzen.

»Und hier ist das Programm für die gesamte Woche. Sie werden mir sicher zustimmen, dass für jeden Geschmack etwas geboten ist.«

»Und ob«, sagte Phryne, während sie die Veranstaltungen rasch überflog. Ja, von Montag bis Samstag gab es jede Menge Attraktionen: die Kirmes und den Zirkus, den Vergnügungspark, Leistungsschauen der Rettungs- und Sportschwimmer, Marschkapellen, Turnvorführungen, Rezitationen, Chöre. Laterna-magica-Vorträge! Gewiss »Das Heilige Land« oder »Eine Nilfahrt«, jede Wette. Und eine Gedichtlesung von einem Professor Mercken, »Die goldene Reise nach Samarkand«, mit illustrativen Lichtbildprojektionen. »Unsre Kamele wittern froh schon den Abend.« Ja, das wäre vielleicht einen Besuch wert.

Miss Jones stand auf, strich sich den grauen Kammgarnrock glatt und suchte ihre Brille. Phryne begleitete sie freundlich hinaus. Mr Butler brachte gerade die Post. Das Übliche, mit einer Ausnahme. Es war eine Spielkarte dabei, ein Kreuzass. Phryne drehte es um. Ganz unten stand in schwarzer Tintenschrift W 11:15, K 3:00.

Mysteriös. Wahrscheinlich hatte da jemand seine Spielverluste addiert. Phryne legte die Karte fürs Erste beiseite, sie würde sich später damit beschäftigen. Kein Geräusch aus dem Wohnzimmer, wo Ruth grimmig Schürzen säumte. Kein Geräusch aus dem Salon, wo Jane stumm Camellias Vortrag über Blumengestecke über sich ergehen ließ. Molly wühlte im Blumenbeet unter dem Fenster nach Trüffeln. Phryne schloss einen Moment lang die Augen, um die Stille eines gut geführten Hauses zu genießen. Als sie wieder aufwachte, stand Mr Butler in der Tür, um ihr zu sagen, dass der Wagen für die Ausfahrt zum Lunch bereitstand.

Jedes Mal, wenn Phryne das Café Anatole betrat, fühlte sie sich springlebendig. Es war, als hätte man das perfekte Pariser Bistro – jede Menge Zinkblech, eine vollbusige Bedienung, Spiegel mit Goldschrift, weiße Papiertischdecken – in den Melbourner Stadtteil St. Kilda verpflanzt. Betrieben wurde es von Monsieur Anatole Bertrand et sa famille. Phryne hatte sie alle fest ins Herz geschlossen. Aufatmend überließ sie ihre leichte Jacke Jean-Paul, einem kecken französischen Garçon wie aus dem Bilderbuch. Es duftete nach Kräutern und Zwiebeln, und sie merkte plötzlich, wie ausgehungert sie war.

Die vier Blumenprinzessinnen erhoben sich, als Phryne an ihren Tisch geleitet wurde. Das Café Anatole stand in dem Ruf, eine Lokalität zu sein, in der junge Damen aus gutem Hause bedenkenlos ohne Anstandsdame verkehren durften. Anatole, ein Ehrenmann mit sehr strikten Vorstellungen von Sitte und Anstand, leitete die Rechnungen stillschweigend an die jeweiligen Eltern weiter und sorgte dafür, dass die Töchter in den Genuss erlesener Speisen kamen und ein wenig das Flair der Boheme schnuppern konnten. Anatole wusste jedes auch nur ansatzweise unsittliche Ansinnen schon im Keim zu ersticken und konnte sich, falls es doch einmal unschön werden sollte, auf die zupackende Hilfe seines Cousins Henri verlassen. Trotzdem galt ein Besuch im Anatole als leicht verruchtes Vergnügen. Sowohl Jean-Paul als auch sein Bruder Jean-Jacques waren ausgemachte Charmeure. Nur Phryne wusste, dass Charme zu ihrer Ausbildung gehörte. Ohne konsequentes Training wurde niemand zum kecken französischen Garçon mit einer Zusatzqualifikation in dezentem Flirten.

Phryne nahm Platz und begrüßte die jungen Damen, die mittels wohltätiger Werke und Unterstützung von Freunden und Bekannten die größten Summen zum Spendenfonds des Bürgermeisters beigetragen hatten. Da sie vom Aussehen her, bis auf Jugend und blühende Gesundheit, nicht das Geringste auszeichnete, war Madame Fleuris Einfallsreichtum auf eine harte Probe gestellt worden. Ein Kleid zu entwerfen, das allen Vieren gerecht wurde – der rosig drallen Joannie Smythe mit den blonden Locken, der robusten, dunkelhaarigen Diane Pridham, der jugendlich schlaksigen Marie Bernhoff und der frühentwickelten Rose Weston –, hatte ihr alles abverlangt. Daran, dass Madame um ein Haar Phrynes Vorschlag angenommen hätte, sie in rosa Kittelkleidchen und Sonnenhauben zu stecken, lässt sich erkennen, wie schwierig ihre Aufgabe war. Mit ihrem zweiten Vorschlag, ihnen Zuckersäcke über den Kopf zu ziehen, hatte sie Madame Fleuri immerhin ein Lachen abgetrotzt.

»Salut«, sagte Phryne. »Nehmt doch wieder Platz, Kinder. Ich denke, ein Gläschen Champagner dürfen wir wagen. Und zum Lunch hat Anatole sicher etwas Köstliches für uns kreiert.«

»Heute kocht Madame Bertrand«, sagte Jean-Paul, der bereits mit den Gläsern und der in eine Serviette gehüllten Flasche am Tisch stand. »Es gibt hors-d'œuvres froids, ein Süppchen, ein feines poulet rôti à la diva mit haricots flageolets und pommes de terre fondantes, und zum Dessert darf es für die reizenden Fräulein gewiss Madames berühmtes glace Alhambra sein.«

Vorsichtig lockte er den Korken aus der Flasche. Kein französischer Kellner, und sei er noch so keck, wird sich auf Dauer in seiner Stellung behaupten, wenn er guten Champagner unter Korkenknallen aus der Flasche sprudeln lässt. Einer solchen Unsitte machen sich nur Engländer oder Barbaren schuldig. Jean-Paul schenkte Phryne einige Tröpfchen von dem edlen Nass ein. Sie schnupperte. Perfekt. Spritzig und nicht zu herb, ideal, um die jungen Damen behutsam an alkoholische Getränke zum Essen heranzuführen.

Gehorsam probierten sie den Champagner. Diane verzog das Gesicht und stellte das Glas weg. Sie wusste genau, was ihr schmeckte, und dieses Prickelwasser gehörte bis jetzt nicht dazu. Tochter eines reichen Keksfabrikanten, phlegmatisch schon als Wickelkind, dachte Phryne. Joannie verschluckte sich. Vielleicht weil sie wusste, dass Jean-Paul ihr deshalb fürsorglich auf den Rücken klopfen würde. Gemütlich und eigensinnig, was – abzüglich »gemütlich« – auch auf Phryne selbst zutraf. Möglicherweise intelligenter, als ihr Babyspeck vermuten ließ. Die dünne, schlaksige Marie trank bereits den zweiten Schluck. Und den dritten. Könnte sich durchaus als Genießerin entpuppen. Garantiert nicht der erste Champagner ihres Lebens. Der Vater war ein berühmter Orchestermusiker, und Marie hatte ihre Spenden mit der Ausrichtung exklusiver Tanztees für die turtelnden Pärchen aus ihrer Schulklasse gesammelt, bei denen sie selbst die Bratsche spielte.

Rose erhob ihr Glas und leerte es, ohne abzusetzen, bis zur Hälfte. Etwas zu routiniert für eine Dreizehnjährige. Phryne kannte die Westons nicht persönlich, aber es hieß, sie seien eine alte und, wie man munkelte, geizige Familie. Das Zepter schwang der Großvater, ein Greis, der keine Vorstellung davon hatte, wie kostspielig die Welt geworden war, und keinerlei Bereitschaft an den Tag legte, sie in absehbarer Zukunft zu verlassen. Er hatte Rose Westons Vater gezwungen, den Familiennamen anzunehmen. Rose war Phrynes Sorgenkind. Sie war so überdreht, dass man sich in ihrer Gesellschaft unwohl fühlte. Ihre Augen brannten fast fiebrig, sie redete zu schnell und konnte nicht stillsitzen. Sogar jetzt, bei einem Glas guten Champagner, trommelte sie nervös mit den Fingern auf den Tisch.

Mit einem amüsierten Lupfen der Augenbraue, das allein für Phryne bestimmt war, entschwand Jean-Paul, um sich kurz darauf mit einer Auswahl kalter Horsd'œuvres wieder einzufinden. Die Mädchen tauschten ihre Meinungen über den Champagner aus.

»Das Zeug mag ich nicht«, sagte Diane. »Krieg ich Limonade?«

»Man könnte sich dran gewöhnen«, meinte Marie. »Es schmeckt fast ein bisschen nach Zitrone.«

»Und blubbert so schön«, kicherte Joannie.

»Wer seins nicht will, kann es mir geben«, sagte Rose.

Phryne ließ ihnen bei den kleinen Köstlichkeiten, für die das Café Anatole berühmt war, freie Hand. Sardellen mit roter Paprika. Blätterteigschiffchen mit den unterschiedlichsten Füllungen – Ei, Lachsmousse, Huhn, Foie gras und Schinken. Sie selbst entschied sich für die Gemüseherzen mit Madames Mayonnaise, jedes Mal aufs Neue ein alchemistisches Wunder.

»Was für mickrige Eier«, sagte Diane und aß gleich drei auf einmal. »Die müssen ja von winzig kleinen Hennen kommen.«

»Vom Kiebitz«, klärte Phryne sie auf. »Wie wäre es mit einem Schiffchen? Das hier ist mit Ei.«

»Die Weintrauben sind so salzig!«, beschwerte sich Marie.

»Das sind Oliven. An den Geschmack muss man sich erst gewöhnen. Spuck sie einfach in deine Serviette.«

»Was für eine nette Idee, Miss Fisher«, sagte Joannie, peinlich berührt von den Taktlosigkeiten ihrer Freundinnen. »Uns so fein ins Café Anatole zum Mittagessen auszuführen. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Eigentlich brauchen Sie uns ja bloß zu sagen, wo wir sitzen und wie wir uns benehmen sollen, und wir folgen aufs Wort. Meine Mutter findet, wir können uns sehr geehrt fühlen, Sie kennenzulernen.«

»Ich muss doch wissen, mit wem ich auf dem Festwagen sitze«, sagte Phryne und schrieb Joannie einen Punkt für Umgangsformen gut. »Und Spaß soll es auch machen. Gefällt dir das Kleid, Joan?«

»Es ist wunder-, wunderschön. Ich hätte nie gedacht, dass mir der alte Drache etwas schneidert, was ich tatsächlich tragen kann. Beim Abstecken hat sie mich die ganze Zeit so böse angefunkelt. Mir ist selbst klar, dass ich für das Jahr 1928 die falsche Figur habe.«

Marie versuchte, sie zu trösten. »1890 wäre für dich ideal gewesen. Ich dagegen hätte für die Leute damals wie ein Zahnstocher ausgesehen.«

»Ja, aber wir haben leider 1928, und da ist nun mal die Zahnstocherfigur der letzte Schrei«, sagte Joannie traurig. »Aber das Wickenkleid … so gut habe ich noch in keinem Kleid ausgesehen. Und Marie steht es auch.«

»Madame Fleuri ist ein Genie«, stellte Phryne fest. »Was meinst du, Diane?«

»Es ist ein schönes Kleid«, sagte Diane, die sich eine Sardelle schmecken ließ. »Ich dachte, es würde so werden wie auf der Hochzeit meiner Schwester, wo alle Brautjungfern wie ein nasses Handtuch ausgesehen haben. Damit wir die Braut bloß nicht in den Schatten stellen. Erinnerst du dich noch an mein Nasses-Handtuch-Kleid, Rose?«

»Der Bräutigam sollte eben nur Augen für seine Auserwählte haben«, antwortete Rose. »Ich fand ja eher, es sah nach Spinat aus. Nach welkem Spinat. Wenigstens kannst du Grün tragen. Meine Mutter sieht mich am liebsten in Weiß, und Weiß steht mir überhaupt nicht.«

Damit hatte sie recht. Während Jean-Paul die leeren Teller abräumte und kleine Suppentässchen mit kalter Bouillon brachte, überlegte Phryne, was dem frühentwickelten jungen Mädchen wohl am besten stehen würde. Rose hatte rötliches Haar, wässrig blaue Augen und einen gereizten, fleckigen Teint. Das strenge Kastenkleid bändigte ihre Kurven zwar, konnte sie aber nicht verbergen. Dass sie so aussah, als stünde sie kurz davor, aus den Nähten zu platzen, erzeugte eine verstörend erotische Wirkung, die ihre Mutter bei der Kleiderwahl mit Sicherheit nicht im Sinn gehabt hatte. Weiß war eindeutig nicht Roses Farbe. Dunklere Töne wären vorteilhafter, vielleicht sogar Weinrot oder Nachtblau. Das hätte von Haaren und Teint abgelenkt und die Aufmerksamkeit stattdessen auf ihre verblüffend skandinavischen Augen lenken können. Eine Schicht Perlenpuder, eine Beruhigungspille, und sie wäre durchaus vorzeigbar.

Als Phryne ihr zu dunkleren Farben riet, zuckte Rose mit den Achseln.

»Das hat Madame Fleuri auch gesagt, aber ich habe keine Wahl. Auf mich hört ja keiner. Zu Großvaters und auch noch zu Mamas Zeiten hat man als Mädchen Weiß getragen, deshalb zwingen sie mich dazu. Selbst wenn ich nie einen Mann abkriege und bis ans Ende meiner Tage in Weiß rumgeistern muss.«

»Es gibt Schlimmeres im Leben«, sagte Marie düster. »Ich will überhaupt keinen Mann. Der stört doch bloß. Ich muss Noten lernen. Ein Mann würde nur wollen, dass ich zusammen mit ihm zu Abend esse und Kinder kriege. Mit so einem Unsinn kann ich mich wirklich nicht abgeben.«

»Na ja«, meinte Diane bedächtig. »Es könnte schon Spaß machen, einen Mann zu haben, solange er die gleichen Interessen hat. Reisen. Wandern. Skifahren zum Beispiel. So einer wäre wahrscheinlich ein lustiger Kerl, den man gern um sich hätte. Womöglich besitzt er sogar ein eigenes Flugzeug und lässt mich damit fliegen.«

»Könnte sein«, sagte Phryne. »Könnte aber auch sein, du besitzt ein eigenes Flugzeug und lässt ihn damit fliegen.«

Diane überlegte kurz. »Da haben Sie natürlich recht. Sie können ja auch fliegen, nicht wahr, Miss Fisher? Mein Bruder hat gesagt, Sie sind eine berühmte Fliegerin.«

»Fliegen kann ich, aber ich brauche schon ein Flugzeug dafür. Es ist einfacher als Autofahren.«

»Bloß, dass man tiefer fällt, wenn man was falsch macht.« Joannie schüttelte sich. »Das wäre nichts für mich! Ich mag es gern gemütlicher. Theater, Schaufensterbummel, feines Essen. Und ich hätte das Haus voller Kinder. Ich mag Kinder.«

»Einer muss sie ja mögen«, sagte Phryne.

»Und Bücher«, fuhr Joannie fort. »Jede Menge Bücher. Am liebsten eine ganze Bibliothek, voll mit allen Büchern, die ich mir wünsche. Wenn ich die französischen durchhabe, könnte ich Italienisch lernen. Und Spanisch. Aber Deutsch nicht. Das ist mir zu hart und hölzern. Pfui Spinne.«

Dafür erntet sie zu ihrer Verblüffung ein zustimmendes Lächeln von Jean-Paul, der als Kind die Belagerung von Paris miterlebt hatte und alles Deutsche ablehnte. Sie bekam einen knallroten Kopf. Rose kicherte.

Als Jean-Paul sich abwandte, flüsterte Rose weithin hörbar: »Joannie! Das sag ich deiner Mutter, dass du dem Kellner schöne Augen gemacht hast!«

»Du darfst mich nicht verpetzen! Und ich hab doch gar nichts gemacht!«

»Ich sag's ihr, ich sag's ihr!«, wiederholte Rose.

Damit war für Phryne das Maß voll. Für Schikanen unter Schulmädchen hatte sie nicht das geringste Verständnis. »Rose«, sagte sie. »Wenn du deine Freundin schon verletzen musst, dann leg dabei ein wenig mehr Anstand und viel mehr Esprit an den Tag. Und such dir bitte ein anderes Ambiente dafür aus. Ah, hier kommt das Brathähnchen mit den Fondant-Kartoffeln. Bon appétit.«

Rose errötete nicht, sie starrte nur tieftraurig auf ihren Teller. Phryne ärgerte sich. War sie in dem Alter auch so zartbesaitet und hochexplosiv gewesen? Wahrscheinlich. Aber diesen Mädchen gegenüber besaß sie die Vorzüge eines eisernen Willens, den festen Vorsatz, diesen Willen durchzusetzen, und vor allem die besseren Manieren. Und darüber hinaus wohl auch ein größeres Maß an Cleverness. Sie hatte genau gewusst, was sie wollte. Und es bekommen. Alles. Manches war nicht sehr klug, manches auch gefährlich gewesen, aber sie hatte ihre Familie verlassen, sich ein eigenes Leben aufgebaut und alles erreicht, was sie sich vorgenommen hatte. Sie unterdrückte eine selbstgefällige Aufwallung und schenkte der armen Rose ein Lächeln.

Herzensgut, wie Joannie war, überredete sie Rose, doch etwas von dem Hähnchen zu probieren, und schon bald ergingen sie sich wieder in Zukunftsplänen. Phryne ließ sich das Essen schmecken, verzichtete aber auf ein zweites Glas Champagner, um kein schlechtes Beispiel abzugeben, lauschte dem Geplauder und hütete sich davor, Rose noch einmal zu reizen. Es waren nette Mädchen. Nett, fade und durchschnittlich, für ein fades, durchschnittliches Leben bestimmt – mit Ausnahme der dürren Marie, die sich vermutlich eher für ihre Bratsche als für einen Mann entscheiden würde, es sei denn, ihm gelänge es, sie irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, indem er sich beispielsweise vor ihrem Notenständer aufbaute. Joannie würde die Bücher und die Kinder bekommen, die sie sich wünschte, und Diane einen kräftigen Burschen zum Wandern und Skifahren finden, der sie zuletzt zum Altar führen würde, begleitet vom Hochzeitsmarsch aus Lohengrin. Sie würde starke, stämmige Kinder haben, die sich, solange sie noch klein waren, dauernd die Knie aufschlugen und später Ingenieur werden würden. Und Rose? Sie war Phryne ein Rätsel. Polternd, intelligent, aufgedreht, sprunghaft, von der Natur viel zu früh und zu üppig bedacht, schlecht beraten. Und zudem an Alkohol gewöhnt. Das zweite Glas Champagner hatte sie in einem Zug hinuntergeschüttet. Was sollte nur aus Rose werden? Wenn nicht irgendjemand einschritt, um sie zu beschützen und zu erziehen, konnte es durchaus ein böses Ende mit ihr nehmen.

Während Phryne solch düsteren Gedanken nachhing, kam das Dessert, von Jean-Paul mit großer Geste serviert. Kalte Nachspeisen waren die Spezialität von Madame, die ihr Handwerk in der Küche des Café Anatole von der Pike auf gelernt hatte. Glace Alhambra war ein Berg himmlischer Erdbeermousse, in dessen Zentrum sich ein süßer Schatz verbarg: Vanilleeis. Jede Eiscreme von Madame war ein Gedicht. Phryne hatte sich fest vorgenommen, sich im Laufe des Sommers durch sämtliche Geschmacksrichtungen zu futtern: von glace à l'abricot über glace aux poires bis hin zu den glaces composées. Selbst Berthe, Anatoles gestrenge Schwester, gestand Elise Bertrand geb. Lizzie Chambers zu, sich bei den kalten Nachspeisen recht achtbar zu schlagen.

So ungewohnt und neu der Champagner für die Mädchen gewesen sein mochte, so gut kannten sie Eiscreme, und sie machten sich jauchzend darüber her. Phryne überließ sie ihrem Glück, entschuldigte sich und ging in die Küche, um ihren ehemaligen Klienten Lizzie Chambers und Bunny Jenkins guten Tag zu sagen, obwohl sie darauf gefasst sein musste, zur Begrüßung eine Suppenkelle an den Kopf zu bekommen. Wer einen Koch im größten Mittagstrubel in der Küche stört, ist selbst schuld.

Lizzie drückte Phryne erfreut an ihren warmen mehligen Busen. Mr Jenkins wischte ihr den Mehlstaub ab. In seiner Kochjacke sah er wie das Weiße Kaninchen aus, das dem Wunderland glücklich entronnen ist.

»Gut gegessen?«, fragte Lizzie.

»Bestens. Ein vorzüglicher Lunch. Nur die Gesellschaft lässt zu wünschen übrig. Mit Mädchen in dem Alter kann ich wirklich nicht viel anfangen.«

»Ach was. Das liegt nicht am Alter, das liegt an den Mädchen. Wen hast du uns denn mitgebracht?« Lizzie warf kurz einen Blick durch die Schwingtür. »Verstehe. Diane isst einmal die Woche mit ihrer Tante bei uns, genau der gleiche robuste Typ wie sie. Marie besucht uns mit ihrem Vater, einem großartigen Musiker, der ständig mit seiner Tochter schäkert … Kein Wunder, dass sie sich an ihre Musik hält. Joannie ist ein liebes Ding. Sie müsste dir gefallen. Letztens hat sie eine halb verhungerte kleine Katze hinterm Haus gefunden. Obwohl Anatole wegen einer verspäteten Austernlieferung nicht gerade bester Laune war, konnte sie ihn überreden, dem Tierchen extra etwas mit Fisch zu kochen, und dann hat sie es an sich geschmiegt und nach Hause getragen, obwohl das Kleid, das sie anhatte, ihre Mutter mindestens zehn Pfund gekostet haben muss. Wenn sie nicht so hervorragend Französisch sprechen könnte, hätte sie, Gast hin oder her, von Anatole womöglich eins mit dem Deckel auf den Deckel bekommen. Ihre Kinder werden bestimmt mal mehrsprachig. Dann muss es also … ach Gott, ja. Rose natürlich. Das arme Ding.«

»Arm? Inwiefern?«, fragte Phryne.

Krachend flog die Schwingtür auf, Jean-Paul kam hereingestürmt, warf der Köchin, die trotz mittäglichen Hochbetriebs, gemütlich auf die Spüle gestützt, ein Schwätzchen hielt, einen tadelnden Blick zu und stürmte mit einem Tablett Suppenschalen wieder hinaus. Mr Jenkins zuckte verschreckt mit seinem rosa Näschen.

»Kümmere du dich um die Salate«, sagte Lizzie zu ihm. »Ich kann auch beim Reden arbeiten. Die meisten Bestellungen sind sowieso schon erledigt. Ich muss nur das bifteck auf dem Holzkohlegrill im Auge behalten. Weißt du, Phryne, ich bin so glücklich und zufrieden, und das habe ich alles dir zu verdanken. Mon cher mari