Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

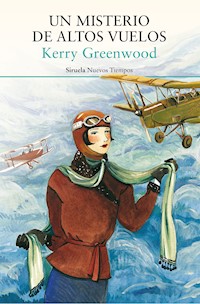

La nueva aventura de la detective más sofisticada de los años veinte que ha conquistado a los lectores de medio mundo. Sin perder ni un ápice de su inimitable estilo, la siempre intrépida y sugerente Phryne Fisher vuela aún más alto en esta segunda entrega. Encantada con su nuevo papel de investigadora privada, Phryne hará lo imposible por desbaratar los planes de unos siniestros secuestradores o por evitar las consecuencias de un tenso enfrentamiento familiar, todo mientras planifica su intensa vida amorosa o invita a cenar a una amiga en el lujoso hotel Windsor, por supuesto. Ya sea conduciendo a toda velocidad su Hispano-Suiza rojo, refutando los cargos por homicidio que pesan sobre uno de sus clientes, pilotando un biplano Tiger Moth o simplemente decidiendo qué ponerse para salir, las encantadoras excentricidades de la más clásica y moderna de las heroínas cautivarán de nuevo a su legión de incondicionales admiradores. Como sacada de una novela de Agatha Christie y con un vestuario que haría palidecer a la mismísima Coco Chanel, Phryne Fisher es exactamente lo que cabría esperar de ella: la detective más inolvidable de los felices años veinte. «Miss Fisher siempre consigue ser ella misma y tiene el talento de disfrutarlo cada segundo, logrando que nos quedemos boquiabiertos con su elegante e independiente manera de hacerlo». Cosmopolitan Australia

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Un misterio de altos vuelos

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Capítulo IV

Capítulo V

Capítulo VI

Capítulo VII

Capítulo VIII

Capítulo IX

Capítulo X

Capítulo XI

Capítulo XII

Capítulo XIII

Créditos

Un misterio de altos vuelos

A David Lewis John Greagg,

mi amor amado

Un vuelo de altura en compañía femenina

esa es mi idea de no hacer nada

pero tú me vuelves loco.

COLE PORTER,

I Get A Kick Out Of You

Capítulo I

Para el invierno, es mejor un cuento triste.

WILLIAM SHAKESPEARE,

Cuento de invierno

Candida Alice Maldon estaba portándose mal. En primer lugar, no le había dicho a nadie que se había encontrado una moneda de tres peniques en la calle. Segundo, no le había mencionado a nadie de la casa que iba a salir, porque sabía que no la dejarían. Y tercero, como se le había caído un diente, se suponía de todos modos que no debía comer caramelos.

La conciencia de estar obrando mal nunca había frenado a Candida de hacer lo que se le antojaba. Estaba preparada para que la castigasen, e incluso preparada para arrepentirse. Pero después. Se acercó al mostrador de la tienda de caramelos con la moneda en la mano y fijó la mirada en las joyas que allí se atesoraban. Colocados como esos tesoros egipcios que su padre le había enseñado en las imágenes del periódico, vio caramelos suficientes para provocar dolor de muelas al mundo entero.

Había paragüitas de tofe rojos y verdes; también caballitos de tofe, en palitos. Había golosinas de goma con forma de alubias y de bebés, y serpientes de un montón de colores, y plátanos, bolitas de coco y caramelos ácidos. La ventaja de esos era que veinticuatro valían un penique, pero estaban demasiado agrios para el gusto de Candida. Descartó las golosinas de goma dura porque se pegaban demasiado a los dientes, los palitos duros de malvavisco porque se desmenuzaban mucho y los caramelos de menta porque picaban de más. Se lo pensó con el surtido de golosinas duras que lucían todos los colores del broche de millefleurs que llevaba su abuela, y con los caramelos duros de cebada en bastones largos y vidriosos. Había anillos de caramelo, con anillos de verdad alrededor, y bolas de colores, ositos de miel y tofes de chocolate. Candida respiró hondo sobre el cristal y lo limpió con la manga.

—¿Qué vas a querer, bonita? —le preguntó la tendera.

—Me llamo Candida —la informó la niña— y tengo tres peniques. Quiero medio penique de ositos de miel, medio de bolas de café, medio de mentas, medio de palitos de choco de plata… Medio de paragüitas y medio de plátanos.

—Aquí tiene, señorita Candida —le dijo la tendera mientras aceptaba la moneda sudorosa y caliente—. Toma tus golosinas. ¡No te las comas todas de golpe!

Candida salió de la tienda y emprendió con paso arrastrado el camino a casa. No tenía prisa, porque nadie sabía que se había ido.

Iba andando y metiéndose en la cuneta, se salía y volvía a meterse dando saltos —tal y como le habían prohibido hacer expresamente—, y en esas un coche se detuvo a su lado. Era un vehículo negro con forma de escarabajo; nada que ver con el Austin pequeño de su padre. Candida levantó la mirada con un sobresalto.

—¡Candida! ¡Aquí estás! Tu papá me ha mandado a buscarte. ¿Dónde te habías metido?

Una mujer abrió la puerta del automóvil y alargó una mano.

Candida se acercó para mirar. La mujer era rubia y a Candida no le gustó su sonrisa.

—Vamos, chiquilla, ven. Te llevaremos a casa.

—No te creo —respondió Candida claramente—. No me creo que mi papá te haya mandado a buscarme. Le voy a decir que eres una mentirosa.

La niña dio un salto de vuelta a la acera para correr a casa, pero desde la parte de atrás del vehículo alguien fue más que rápido. Unas manos fuertes agarraron a Candida, que notó cómo le sujetaban contra la cara un pañuelo de olor raro. A continuación, el mundo se volvió verde oscuro.

Phryne Fisher estaba soportando aquella merienda en el Traveller’s Club con la señora de William McNaughton por un motivo especial. Tampoco es que ese motivo hiciese más agradable el suplicio, pero sí le daba la fortaleza vertebral necesaria. La merienda en sí no tenía nada de malo, desde luego: había scones y mermelada de frambuesa con nata hecha obviamente de leche de vacas felices. Había pastelitos de colores deliciosos y barquillos de jengibre rellenos. Había té negro de Ceilán en una tetera grande de plata, y tazas de porcelana fina para tomárselo.

La única pega de la tarde era la señora de William McNaughton, una mujer pálida, alicaída, vestida de un gris impropio. La melena de pelo blanquecino se le escapaba rebelde de las horquillas. Dichos inconvenientes serían fáciles de subsanar mediante la elección adecuada de peluquero y modista, pero la esencia sensiblera de la personalidad de esa mujer no tenía remedio. A Phryne la señora de William McNaughton le recordaba a un postre de gelatina, al álamo temblón y a otras cosas trémulas, aunque tras esa actitud retraída se escondía auténtico acero. Aquella mujer mostraba todas las señales del abuso a gran escala: los ojos macilentos, los movimientos nerviosos, la costumbre de sobresaltarse ante un sonido repentino. Aun así, había sobrevivido, a su modo. Quizá se encogiese de miedo, pero no iba a dejar escapar una idea una vez que se hubiese aferrado a ella, y sabía guardar un secreto o embarcarse en un viaje clandestino. Podría ocultar su personalidad y sus deseos casi por completo, y ninguna tortura lograría quebrarle la voluntad a esas alturas, cuando no había muerto a manos de su pasado. No obstante, pese a haber motivos para ello, Phryne no conseguía que le cayese bien: ella afrontaba todos los retos de cara, y el último mono es el que se ahoga.

—Se trata de mi hijo, señorita Fisher —dijo la señora McNaughton al tiempo que le ofrecía té a Phryne—. Estoy preocupada por él.

—Bueno, ¿y qué le preocupa? —le preguntó Phryne, mientras vertía el anémico té sobrante de su taza en el cuenquito destinado a ello, para servirse una infusión más fuerte—. ¿Se lo ha comentado a él?

—¡No, no!

La señora McNaughton se retrajo. Phryne le añadió leche y azúcar al té y lo removió pensativa. El proceso de descubrir qué era lo que inquietaba a McNaughton se asemejaba a sacarle un diente a un buey poco colaborador.

—Bueno, pues cuénteme, a ver si puedo ayudarla —sugirió Phryne.

—He oído hablar de su talento, señorita Fisher —comentó la señora McNaughton en tono ingenuo—. Confiaba en que fuese usted capaz de ayudarme sin levantar ningún escándalo. Lady Rose habla maravillas de usted. Está emparentada con la familia de mi madre, por si no lo sabía.

—Ajá —asintió Phryne con una sonrisa, mientras cogía un barquillo relleno.

Lady Rose había traspapelado unos pendientes de esmeraldas y estaba segura de que su sirvienta de toda la vida no se los había robado, lo que contradecía la versión de su avaricioso sobrino y heredero, así como la de la policía local. La mujer había contratado a Phryne para encontrar los pendientes, y la detective lo había hecho en una sola tarde de pesquisas entre los Montes de Piedad de la zona, donde su sobrino los había empeñado. El muchacho había invertido con poca prudencia en la cuarta carrera de Flemington, apostando las ganancias a un caballo poseído por un celo insuficiente e incapaz de amortizar el dinero. Lady Rose había sido menos que generosa con los honorarios, pero más que generosa con las recomendaciones. Dado que Phryne no necesitaba el dinero, estaba encantada con el trato. Lady Rose le había dicho a su conocida cercana: «Puede parecer demasiado moderna y liberal (fuma cigarrillos y bebe cócteles y creo que sabe pilotar un avión), pero tiene cerebro y buen fondo, y le doy mi visto bueno sin ninguna duda».

Desde que había tomado la decisión de hacerse detective, a Phryne no le había faltado el trabajo. Había encontrado el gatito persa por el que penaba el hijo pequeño del embajador español. El animal se había dejado seducir por las delicias del almacén de una pescadería vecina y se había quedado encerrado dentro. Phryne lo liberó y, después de sufrir tres baños, el gato fue devuelto al admirador que lo adoraba. Phryne había trabajado tres semanas en una oficina, observando cómo un empleado de contabilidad desplumaba el almacén y achacaba el déficit a la ineficiencia de una empleada de ventas. La detective había disfrutado en cierto modo pillando a ese tipo en concreto. Había vigilado a un marido brutal y violento durante el tiempo suficiente para obtener las pruebas necesarias que le permitiesen a su esposa maltratada divorciarse de él; y es que, aparte de los moratones y los dedos rotos, ella tenía que demostrar un adulterio. Phryne, que nunca se abstenía de reinterpretar un poco las normas del juego, le había buscado al adúltero una pareja adecuada entre las muchachas trabajadoras que conocía, y le había pagado al fotógrafo de su bolsillo. El marido fue informado de que recibiría los negativos después de la sentencia de divorcio, y todo el mundo se sorprendió de que un hombre tan obstinado y duro como él pasara por el proceso de divorcio como un corderito. Su esposa divorciada disponía de medios para llevar una vida cómoda y, según contaban, era muy feliz.

Como resultado de todo ese trabajo, Phryne, para su sorpresa, estaba ajetreada y ocupada y llevaba meses sin aburrirse. Consideraba que había encontrado su oficio. Físicamente, la imponente lady Rose había descrito a Phryne como «baja, delgada, con el pelo negro y peinado en lo que, según me han dicho, es una melena corta, unos ojos desconcertantes de color verde grisáceo y piel de porcelana. Parece una de esas muñecas alemanas de madera». Phryne admitía que se trataba de una descripción justa.

Para la entrevista con la señora McNaughton, había elegido un vestido beis de corte varonil —que Phryne creía que la hacía parecer la directora de una cárcel de mujeres— y unos zapatos de color gris pardo con medias a juego. Llevaba un sombrero de campana, de fieltro y de un discreto color rosa grisáceo.

No estaba llegando a ninguna parte con la señora McNaughton, quien al teléfono le había sonado histérica, pero en esos momentos parecía incapaz de ir al quid de la cuestión.

Phryne le dio un mordisco al barquillo y esperó. La señora McNaughton —que no le había pedido a Phryne que la llamase Frieda— tomó un sorbo del té aguado y por fin soltó lo que le rondaba la cabeza.

—¡Tengo miedo de que mi hijo vaya a matar a mi marido!

Phryne se tragó el barquillo con cierta dificultad. No era eso lo que se esperaba.

—¿Por qué cree tal cosa? —le preguntó Phryne con calma.

La señora McNaughton tanteó en el interior de su bolso grande de costura, que había apoyado en el sofá junto a ella, y le dio a Phryne una carta arrugada. Con uno de los bordes chamuscado, parecía que la hubiesen rescatado del fuego.

Phryne tuvo cuidado al abrirla, porque el papel era quebradizo.

—«Si padre no se une a la fiesta, se acabó —leyó en alto—. Quizá haya que eliminarlo. De todos modos, voy a hablar con él del tema esta noche, así que deséame suerte, pequeña. —Estaba firmada—. Tuyo siempre, Bill».

—¿Lo ve? —susurró la señora McNaughton—. Tiene intención de matar a William. ¿Qué voy a hacer?

—¿Dónde encontró esto? —le preguntó Phryne—. En la chimenea, ¿verdad?

—Sí, qué inteligente es usted, señorita Fisher. Mi sirvienta lo vio esta mañana cuando estaba haciendo las habitaciones; es una copia al carbón. Bill siempre hace copias de sus cartas. Es muy profesional. Ha quedado con William en tener un encuentro especial esta noche en el estudio para hablar sobre esa nueva aventura suya, y yo… —La voz de la señora McNaughton titubeó—… y yo no sé qué hacer.

—«Eliminar» podría significar otras cosas, no «asesinar», señora McNaughton. ¿A qué tipo de aventura se refiere?

—Alguna cosa relacionada con aeroplanos. Es que Bill es piloto, y ha ganado todo tipo de carreras y cosas. Como su madre que soy, señorita Fisher, me preocupa mucho que vuele. Esos aviones no parecen lo bastante fuertes como para mantenerse en el cielo, y en realidad no me creo que puedan hacerlo, cómo van a poder, si pesan más que el aire. Bill dirige una escuela en Essendon, señorita Fisher, y allí enseña a la gente a volar. Pero quiere pedirle capital a William para una nueva aventura.

—¿Y de qué se trata? —preguntó Phryne interesada; le encantaban los aviones.

—Quieren sobrevolar el Polo Sur… Al parecer el Polo Norte está ya muy visto. «Nadie ha probado aviones allí abajo», me dijo Bill. «No tiene sentido permanecer en tierra firme. No hay más que hielo y desierto, pero en el aire podemos cubrir kilómetros en minutos». Y quiere que William invierta dinero en eso.

—¿Y su esposo no está de acuerdo?

—No va a hacerlo. Han tenido ya unas peleas horribles por temas de dinero. William puso el capital para abrir la escuela de vuelo, y la cosa no ha ido bien. Insistió en ser el presidente del Consejo de Administración de la empresa, así que todos los meses le pasan los libros, luego manda llamar a Bill y tienen unas discusiones muy feas por cómo va el negocio. Se enfadó muchísimo por la compra del avión nuevo.

—¿Por qué?

—William dice que una empresa con un problema de liquidez así no puede ampliar capital; al menos, creo que eso fue lo que dijo. No conozco esa palabrería empresarial, lo siento. Los dos son hombres grandes, de temperamento fuerte y opiniones muy firmes. Se parecen mucho. Y es como si llevaran peleándose desde que Bill nació —sentenció la señora McNaughton con sorprendente perspicacia—. Amelia se libró en gran parte de todo eso porque es una niña, y William no espera nada de las niñas. De todos modos, ella está haciendo ahora sus pinitos en el arte y casi no para por aquí. Quería una paga para irse a vivir a un estudio, pero William se negó en firme. «Ninguna hija mía va a irse a vivir como una bohemia», dijo, y no consintió darle ningún dinero. De todos modos, Amelia se matriculó en la escuela de arte contra la voluntad de su padre y solo viene a casa para dormir. No da ningún problema —concluyó la señora McNaughton y cerró el tema de la hija haciendo un gesto con la taza de té—. Sin embargo, Bill sí se atreve a discrepar. Le muestra su desacuerdo a William a las claras. No creo que vayan a llevarse bien nunca, y se comportan como si se odiasen. Todo son desplantes y gritos, y mis nervios no aguantan mucho más. Ya he tenido que ir a Daylesford, por las aguas medicinales. Tengo miedo de que Bill pierda los estribos y… y… y haga lo que ha amenazado con hacer, señorita Fisher. ¿Puede usted intervenir?

—¿Qué quiere que haga?

—No lo sé —respondió la señora McNaughton en un gemido—. ¡Algo!

Daba la impresión de que confiaba en que Phryne sacase una varita mágica. Cuando su anfitriona pareció estar a punto de estallar, Phryne se apresuró a asentir.

—Bueno, lo intentaré. ¿Dónde está Bill?

—Estará en el aeródromo, señorita Fisher. La escuela Altos Vuelos. Es el hangar rojo, en Essendon. No tiene pérdida.

—Acudiré ahora mismo —respondió Phryne mientras soltaba la taza—. Y no creo que tenga usted motivos para alterarse de verdad, señora McNaughton. Me parece que «eliminar» se refiere más bien a «eliminarlo del Consejo de Administración» no a «eliminarlo de este mundo». Pero, en cualquier caso, hablaré con Bill.

—Ay, gracias, señorita Fisher —dijo la señora McNaughton, buscando a tientas las sales aromáticas.

Phryne arrancó el Hispano-Suiza, que era su orgullo y su posesión más preciada, y aceleró de vuelta al hotel Windsor. Había encontrado una casa y estaba de mudanza y esperaba que ese nuevo hogar fuese tan cómodo como el hotel. El Windsor tenía todo lo que Phryne necesitaba: estilo, confort y servicio de habitaciones. Aparcó el coche y corrió escaleras arriba.

—Dot, ¿quieres venirte a dar un paseo en avión? —le interpeló Phryne desde el baño a su invaluable y fiel asistenta.

Dot, que había acabado al servicio de Phryne por mediación de un intento de homicidio, era una joven conservadora que, hasta entonces, había resistido la tentación de cortarse en una melena su pelo largo y castaño. Se trataba de una muchacha delgada y sencilla, y en esos momentos llevaba puesta su bata marrón favorita. A Dot no le gustaba la idea del Hispano-Suiza, y pensar en verse arrastrada físicamente por el firmamento, lugar en el que solo debería haber aves y ángeles, no le atraía. Se acercó a la puerta del baño con una cazadora de cuero, de las de aviación, echada sobre el brazo.

—No, señorita. No quiero dar un paseo en avión.

—Bueno, vale, señorita miedosa, ¿qué haces esta tarde? ¿Quieres venir a mirar, o tienes algún plan interesante?

—Iré a mirar, señorita, pero no me pida que suba en una de esas cosas. Aquí tiene sus pantalones de vuelo y la cazadora de cuero. ¿Llevará sombrero, señorita?

—Debería haber un casco de aviación en el baúl grande.

Phryne se puso los pantalones, un jersey calentito y unos botines, luego hurgó en el arcón hasta que encontró lo que parecía un cubo de cuero maltrecho.

—Ya estamos. Coge un abrigo, Dot, venga. Tenemos que ir a Essendon a hablar con Bill McNaughton. Regenta una escuela de vuelo. Su madre cree que va a matar a su padre.

Dot, habituada a las declaraciones impactantes a las que Phryne era propensa, cogió su abrigo de invierno azul y siguió a su señora escaleras abajo.

—¿Y es así, señorita?

—No lo sé. La madre es la mujer más nerviosa a la que Dios haya dado vida. Tiene pinta de que el padre y el hijo sean los dos unos camorristas. De todos modos, ya veremos. Hace demasiado tiempo que no me subo a un avión.

El Hispano-Suiza rugió cobrando vida. Phryne incorporó el gran vehículo al tráfico con facilidad y eficacia, y Dot cerró los ojos, como siempre hacía al principio de un viaje en aquel automóvil. Era tan grande, y tan rojo y llamativo, y el estilo de conducción de Phryne tan insolente y rápido, que a Dot el conjunto le parecía muy poco propio de una dama.

Recorrieron el camino hasta Essendon en poco más de media hora y se detuvieron cerca de un hangar rojo. Un letrero pintado con esmero las informaba de que aquella era la ESCUELA ALTOS VUELOS S.R.L., TIT.: W. MC-NAUGHTON.

—Aquí estamos, Dot, y allá vamos. A lo mejor la entrevista es turbulenta, así que quédate un poco al margen y prepárate para una retirada rápida.

—¿Por qué tantas complicaciones, señorita?

—Bueno, procura pensar en un modo delicado de preguntarle a alguien si pretende matar a su padre.

—Vaya.

Dot se arrebujó en el abrigo azul. Era una tarde fría y despejada, con algo de viento. Perfecta para volar, tal y como comprobó Phryne. Había tres avionetas más o menos elevadas en el cielo, pilotadas por manos nerviosas y novatas. Un biplano más grande y más veloz hizo un rápido balanceo de alas y cayó limpiamente, aterrizando y recorriendo la franja de hierba con el mínimo rebote. El piloto llevó el aparato hasta su puesto de descanso y se bajó, gritando a pleno pulmón y entusiasmado:

—¡Qué encanto de máquina! Controles ligeros y solo un poco pesada de morro, aunque eso ya me lo advertiste, Bill. ¡Hola hola hola! ¿Quién es esta dama?

Phryne se acercó lo bastante para extenderle la mano y estrechar el guante del aviador.

—Soy Phryne Fisher. He volado alguna que otra vez, pero nunca había visto un aerobús así. ¿Qué es?

—Lo ha fabricado la compañía alemana Fokker. Uno de estos sobrevoló el Polo Norte montado en unos esquís. Jack Leonard, señorita Fisher. Encantado de conocerla. Este es Bill McNaughton. El avión es suyo.

Phryne extendió la mano y una zarpa enorme la engulló hasta la muñeca. La señora McNaughton no le había contado que Bill medía metro ochenta y tenía la constitución de un muro de ladrillos. Los ojos de Phryne subieron por el andamiaje del traje de aviación de cuero hasta llegar a un rostro grande y feo. Era rubio, con rizos, como un toro Hereford, y unos ojos azules intensos. La cara se le compensaba con una sonrisa amable.

—Encantado de conocerla, señorita Fisher. ¿Así que ya ha volado usted antes?

El tono escéptico ofendió a Phryne. Tenía doscientas horas de vuelo en solitario a sus espaldas y gustaba del vuelo acrobático. No era ninguna novata. A lo mejor Bill necesitaba algo de persuasión.

—Sí, un poco —respondió Phryne en tono dulce—. ¿Podría coger uno de los Moth?

—Yo montaré también, señorita Fisher —le dijo Bill con condescendencia—. Para hacerle compañía.

Phryne sonrió de nuevo y subió al Moth. Era un biplano robusto, perfecto para principiantes. Podía aterrizar y despegar en un pañuelo y tenía una velocidad de entrada en pérdida de sesenta y cinco kilómetros por hora. Phryne se colocó el casco, mientras respiraba el aroma vigorizante del combustible y la grasa de aviación.

—Suéltelo, Jack —gritó Phryne por encima del rugido machacante del motor.

Jack Leonard giró la hélice. El Gipsy Moth avanzó sobre sus ruedas de bicicleta por el prado herboso y se levantó en el aire con un movimiento embriagador. El despegue era el momento preferido de Phryne: esa sacudida que le agitaba el corazón cuando la gravedad cedía bajo la presión y la tierra dejaba ir el avión.

Phryne manejó el Moth describiendo un círculo impreciso sobre el aeródromo. Veía el Hispano-Suiza abajo, brillando como un escarabajo de Navidad australiano, y las siluetas de Dot y Jack Leonard semejantes a cerillas.

—No ha estado mal ese despegue, señorita Fisher. ¿Qué más sabe hacer? —le gritó Bill McNaughton desde atrás.

Phryne tiró de la palanca de mando hacia atrás y el pequeño aparato ganó altura. La detective exploró el cielo minuciosamente. No había nadie alrededor. El último aprendiz nervioso ya había aterrizado. El cielo estaba vacío, sin nubes, quieto. Phryne miró atrás por encima del hombro, lo bastante como para ver la sonrisa engreída de Bill. Decidió que había llegado el momento de borrarle aquella sonrisa de la cara y hundió la mano en los alerones.

Con un quejido agonizado, el Moth empezó a girar. Phryne parpadeaba bajo las gafas de pilotar mientras el aire se abría en torno a su cara. Bajó el tacón para pisar el cable y paralizar así los controles parentales que Bill estaba tratando de utilizar.

Cayendo como una hoja, vertiendo el viento desde las alas, el Moth se desplomaba. A ojos de todos, parecía fuera de control. Phryne, con el corazón en la boca, esperó hasta que alcanzó a ver la mirada de horror en la cara de Dot con la suficiente claridad; entonces lanzó la avioneta en una voltereta hacia delante, volteándola al girar, y subió de nuevo al cielo en una espiral. Bill blasfemó jadeante. Phryne dejó que el Moth recuperase estabilidad de nuevo y se giró con su sonrisa más dulce.

—¿Cree usted que sé volar, señor McNaughton? —gritó contra el viento.

Lo vio asentir. A continuación, Phryne liberó el cable y siguió diciendo:

—Si es capaz de mantenerlo a una velocidad constante de ochenta kilómetros por hora, le enseñaré un truco interesante.

Phryne estaba que no cabía en sí, deleitándose en su temeridad.

—Muy bien, a ochenta está —aceptó Bill, asumiendo el control.

—Mantenga las alas alineadas —gritó Phryne.

El avión se niveló y volaba con bastante suavidad. Phryne agarró un puntal, se aferró con firmeza y puso una rodilla sobre la parte superior del ala. Antes de que un estupefacto Bill tuviese tiempo de chillar, Phryne había alcanzado la superficie exterior y estaba caminando tranquilamente por el ala, mientras que el piloto inclinaba con delicadeza el avión un poco para compensar el peso de ella. El sudor le caía a Bill por la frente y se le metía en los ojos. Phryne había llegado al extremo del ala. Se giró para regresar.

La detective se colocó de cara a la corriente de aire, disfrutando. El viento no era peor que en una carrera de coches y el ala del Moth estaba entrelazada por puntales de un tamaño adecuado para calzar en ellos la punta del pie. Saludó al grupo de abajo y caminó lentamente de vuelta, percatándose de lo bien que su piloto controlaba la inclinación.

«Quizá no sea un hombre apuesto, pero vuela como los ángeles», pensó Phryne, agarrándose de nuevo con las manos a ciento ochenta metros de una tierra implacable antes de dejarse caer de vuelta a la cabina.

—Buen vuelo —le gritó a Bill, aunque él no respondió.

Phryne manejó el Moth en un aterrizaje casi de manual y saltó del asiento del piloto hacia una multitud llena de admiración.

—Por Júpiter, señorita Fisher, ¿es que no tiene sangre en las venas? —le preguntó Leonard, estrechándole la mano arriba y abajo—. Esto hay que celebrarlo con una copa. Vamos a la cantina, tendremos que hacerla socia.

Dot, que había dejado de mirar cuando Phryne se había subido al ala, caminaba hacia el hangar acompañada por un joven atento que le prometía servirle un té. Bill iba detrás, con paso lento y negando con la cabeza.

Jack condujo a Phryne hasta una sala pequeña al fondo del hangar, donde había una barra y un montón de sillas de madera curvada. De las paredes de metal colgaban trofeos y fotografías de aviadores sonrientes con unos bigotes espectaculares, así como una fotografía lúgubre de un biplano rompiéndose en el transcurso de un rizo en vertical.

Jack le preparó un whisky con soda a Phryne y se sentó a admirarla.

—¿Dónde aprendió a volar? —le preguntó, mientras Bill se unía a él con una copa grande de brandi solo, que se bebió de un trago.

—En Inglaterra. Aprendí a pilotar con un Moth. Son avionetas preciosas con las que se puede hacer cualquier cosa.

—Ya he visto. Ese trompo no parecía muy controlado desde aquí abajo, pero supongo que usted sabía exactamente lo que estaba haciendo, ¿no, señorita Fisher? —Jack estaba entusiasmado.

Bill resopló.

—Es una aviadora nata, señorita Fisher. Si le ha dado la impresión de que tenía otra opinión sobre usted, me disculpo. Me ha tenido en un sinvivir todo el tiempo que ha pasado encima de esa ala. ¡Menuda acrobacia! ¿Por qué no había oído hablar de usted hasta ahora? ¿Le gustaría hacer algún vuelo de exhibición para nosotros? —intervino Bill.

—¿A quiénes se refiere con «nosotros»? —preguntó Phryne, mientras daba sorbos a su copa y se preguntaba cuándo se le iban a descongelar las manos y las espinillas.

—A la escuela Altos Vuelos. Es mi empresa.

—Ah, vale. Bueno, quizá podría organizarse algo. Señor Leonard, ¿le puedo molestar y pedirle que le eche un vistazo a mi asistenta? Creo que sigue con el susto en el cuerpo.

Phryne le dedicó a Jack Leonard una sonrisa velada y él se acercó a hablar con Dot, que se veía pálida y débil. La detective aprovechó el momento y fijó la mirada en Bill.

—Esta mañana he tomado el té con su madre. Quiere que le pida que no mate usted a su padre —susurró Phryne, que vio encenderse aquella cara enorme.

—¿Cómo? Bruja insolente, ¿a santo de qué se inmiscuye en mi familia?

—Procure no alterarse ni levantar la voz. No creo que vaya usted a matar a su padre y, como me vuelva a llamar «bruja insolente», le parto el brazo. —Phryne le colocó una mano delicada en la muñeca derecha—. Este brazo en concreto. Si no sabe controlar su temperamento, va a meterse en problemas. Escúcheme. Esta noche tiene una especie de reunión con su padre, ¿verdad?

Aquel gigante asintió sin decir palabra.

—Vale, muy bien. A su madre le asusta tanto el modo escandaloso y airado que tienen su padre y usted de manejar sus asuntos que está convencida de que sería usted capaz de matar al pobre hombre. Si no sabe controlar el temperamento ese que tiene, ¿por qué no prueba con unas formas más pacíficas? ¿Es necesario recurrir a tanto grito y a tanta furia?

—Eso no es cosa mía —protestó Bill—. Es él. Sabe mucho de negocios, pero de volar no tiene ni idea. Le da miedo morir en el aire, solo ha subido una vez, y trata de imponerme sus leyes en el tema de la aviación, y yo me enfado, y entonces él se enfada, y entonces…

—Y entonces su pobre madre tiene que aguantar una escena que vuelve a ponerla de los nervios.

—Bueno, pero ¿qué pinta usted en todo esto, señorita Fisher?

—Ya se lo he dicho. Su madre me llamó para que evitase que matara usted a su padre. Soy detective privada. No creo que tenga usted intenciones reales de asesinar a ese hombre, pero debo hacer algo para ganarme el anticipo. A lo mejor podrían llevarse sus discusiones a otra parte, si es así como deben ser las cosas. Aquí, por ejemplo, que no hay vecinos cerca, y su madre nunca tendría por qué enterarse.

—Es una idea. Por supuesto, madre nunca ha sido muy fuerte, pero tampoco pensaba que todo esto la estuviese perturbando tanto. Amelia siempre decía que madre se sobresaltaba con el mínimo ruido, pero nunca la creí.

—¿Por qué?

Bill resopló una risa y se inclinó hacia delante para susurrar:

—Está chiflada. Se largó para ser artista, se metió en la escuela de arte y no habla de nada más que de luz y de color. Nunca le hago caso. Volar no le interesa nada. Pero usted, señorita Fisher, usted es distinta. Haré lo que pueda —cedió Bill—. No quiero que madre se preocupe.

—Qué detalle por su parte —dijo Phryne con ironía, y pasó a hablar de cosas de aviones.

Una hora después, sacó a Dot de entre las amables atenciones de Jack Leonard y condujo de vuelta a la ciudad, excitada por su aventura y satisfecha de que Bill fuese a refrenar su ira cuando esa noche se viese con su padre.

—¿Has visto a Candida? —preguntó Molly Maldon, perpleja.

A veces, a Molly le terminaba afectando la tensión de lidiar con Candida y su padre. Era una mujer pequeña, temperamental y lógica, con una vena celta salvaje. Henry Maldon siempre decía que era el cabello pelirrojo el que le daba ese temperamento a su esposa.

Molly lograba manejar al pequeño Alexander porque no tenía esa perspicacia y porque era muy bebé, pero Candida por lo general la hacía polvo. Se trataba de una niña sincera que no tenía escrúpulos en mentir como una bellaca si le convenía; de una asmática delicada con la fuerza de diez hombres y la voluntad de Atila el rey de los hunos; de un ángel dulce y afectuoso que casi le había arrancado la oreja a su hermano bebé de un mordisco. Candida era muy inteligente, y había aprendido sola a leer, aunque a veces hacía cosas tan estúpidas que Molly se preguntaba si la niña no estaría algo tocada. La madre natural de Candida había muerto en un manicomio, y se sabía que Molly, en momentos de absoluta exasperación, había culpado a Candida de que la mujer hubiese acabado allí.

Henry Maldon levantó la vista que tenía fijada en sus tablas de navegación. Era un hombre alto y difuso, de ojos azules y piel curtida. Siempre parecía estar mirando a horizontes lejanos y, en consecuencia, había dejado esparcidos por Melbourne llaves, monederos, sombreros, mecheros y, en una ocasión y de forma inexplicable, un par de calcetines.

—Vamos, Henry, espabila un poco. ¿Dónde está Candida?

—Estaba aquí —respondió Henry, mientras su mente emergía del Polo Sur—. Estaba sentada en el suelo leyendo el periódico. Le habían gustado los tesoros de Luxor, y le prometí ayudarla a hacer una pirámide con las construcciones si me dejaba terminar las cuentas. Luego estuvo callada… Dios santo, una hora entera… Y no la oí salir.

—Sabe que no tiene permiso para ir más allá del jardín —siguió Molly—. Primero hay que buscar por la casa. ¡Levanta, Henry, vamos! Me da mala espina todo esto.

Henry, por fin alerta, rebuscó por la planta baja de la casita que acababa de comprar. Aquello le había llegado completamente caído del cielo, tanto que aún no se había hecho del todo a la idea de que hubiese ocurrido. La mayoría de sus pertenencias seguían en cajas, así que no resultaba complicado registrar ni siquiera los sitios en los que una niña astuta y vengativa de seis años podría esconderse.

—Mira en el tejado —sugirió Molly.

Llamaron al timbre. Molly corrió por el pasillo y abrió la puerta de golpe.

—Te has portado muy mal —dijo Molly, y entonces se dio cuenta de que el visitante parecía bastante perplejo: era el viejo amigo de correrías de su marido, Jack Leonard.

—Vaya, Molly, ¿qué es esto? ¿Ha pasado la guerra?

—¡Candida ha desaparecido! —gritó Molly, y rompió a llorar—. Menuda azotaina le voy a dar a la señorita cuando la encuentre. No va a poder sentarse en una semana. Ay, Jack, ¿has venido en coche?

—Sí, tengo la carroza ahí fuera. ¿Quieres que salga a buscarla?

—Ay, Jack, por favor. Es una niña pequeña y estoy preocupada. Puede llevar fuera hasta una hora.

—Anímate, querida, esa niña es dura como… dura no… —rectificó Jack Leonard al ver una chispa de furia en los ojos de Molly—… inteligente, Candida es muy lista. No va a pasarle nada. Haré una batida. La encontraré, no te agobies. Vaya, Henry, qué casa tan bonita. ¿La has comprado con… bueno… con tus ganancias, supongo?

—Sí, y entre eso, el avión nuevo y el dinero del fideicomiso para los niños, estoy casi tan arruinado como antes. Molly no ha tenido siquiera tiempo para sacar los muebles nuevos y las cosas, y aún no hemos plantado el jardín. No pasa nada, Molly —dijo Henry Maldon rápidamente, al detectar indicios de combustión en su esposa de rostro enrojecido—. Salimos de inmediato. Vamos, Jack.

—Esta mañana he presenciado la cosa más increíble del mundo —comentó Jack Leonard mientras apartaba el automóvil de la acera—. Una joven estupenda se presentó en la escuela de Bill McNaughton y se puso a hacer piruetas con un Moth.

—Piruetas hacen, si los manejas lo bastante mal —admitió Henry Maldon en tono ausente.

Estaba empezando a plantearse qué habría pasado con Candida. Por lo general, era una niña fiable, aunque tenía una vena extraña y tozuda, y podría haber llegado hasta cualquier parte deambulando si se le había ocurrido una idea convincentemente buena.

—¿Era una aficionada? —continuó Henry.