9,99 €

Mehr erfahren.

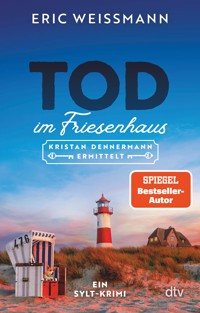

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kristan Dennermann

- Sprache: Deutsch

Sylts charmantester Makler ermittelt wieder! Immobilienmakler Kristan Dennermann erhält den Auftrag, ein Antiquitätengeschäft in einem alten Friesenhaus in Keitum unter seine Fittiche zu nehmen. Die Inhaberin hat es geschlossen, um ihren wohlverdienten Ruhestand auf einer langen Kreuzfahrt zu genießen. Als Dennermann die Immobilie besichtigt, macht er allerdings eine grausame Entdeckung – die Frau war niemals auf den Weltmeeren unterwegs, sondern liegt ermordet im Lager zwischen den Möbeln. Die Ermittlungen, bei denen Dennermann dem Inselkommissar zur Seite steht, offenbaren ihm die dunkelsten Seiten von Sylt und verlangen von ihm, sich seinen größten Ängsten zu stellen »Eric Weißmann sei Dank – für Leselust mit Gänsehautfaktor und den echten Blick hinter die Kulissen seines Berufsstands.« Sylt-Magazin Als authentischer Sylt-Kenner und Immobilienmakler weiß der SPIEGEL-Bestseller-Autor, wovon er schreibt!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Auf der Suche nach einem Modell seines ersten Autos, einem grünen Mini Cooper mit Union-Jack-Dach, stößt der Sylter Immobilienmakler Kristan Dennermann im Internet auf ein Inserat des Wagens – verkauft von einer Frau in Dänemark. Doch die Wiedervereinigung mit dem Mini Cooper ist nur der Anfang eines neuen Abenteuers. Als Dennermann den Auftrag erhält, ein Antiquitätengeschäft zu verkaufen, findet er im Lager des Hauses die Leiche der ehemaligen Besitzerin. Wer hatte Interesse am Tod dieser auf der Insel scheinbar allseits beliebten und geachteten Frau? Seine Ermittlungen führen Dennermann in eine Welt voller Geheimnisse und Täuschungen. Dabei erlebt er Orte und Seiten seiner geliebten Insel, die bislang sogar ihm verborgen blieben.

Von Eric Weißmann ist bei dtv erschienen:

Mord unterm Reetdach

Eric Weißmann

Tod im Friesenhaus

Kristan Dennermann ermittelt

Ein Sylt-Krimi

Prolog

»Hallo? Wo bist du?«

Ich greife in das pechschwarze Dunkel. Nicht einen Millimeter wage ich, meine Beine zu bewegen. Selbst den Blick wende ich nur ganz langsam. Als hätte man mich in einen Tank voller Teer gesperrt, in dem ich unerklärlicherweise zwar noch atmen, mich aber kaum regen kann.

Die Dunkelheit umschließt mich voll und ganz, belegt jeden Zentimeter meiner Haut. Sie dringt in meine Ohren, meine Nase, meinen Mund, kaum, dass ich ihn öffne und zitternd, voller Panik anfange zu krächzen.

»Wo bist du?«

Keine Reaktion.

Niemals hätte ich mich auf die Sache einlassen sollen. Niemals auch nur daran denken, die letzten Grenzen meines Lebens wieder einzureißen. Das habe ich jetzt davon. Keine neue Freiheit. Keine weite Sicht auf frische Horizonte. Nur ein alles durchdringendes, alles verschlingendes, sich nun auch in mir selbst ausbreitendes Schwarz. Und obwohl ich ohnehin nichts sehen kann, scheint nun auch in meinem Inneren ein Dunkel aufzusteigen. Es füllt von innen meine Augen, unaufhaltsam steigt der Pegel eines noch dichteren Dunkels als dem, was mich umgibt.

Ich laufe voll.

Ertrinke von innen.

Finde mein Ende in der Dunkelheit, wo ich hingehöre.

Kapitel 1

Eine Weile zuvor

Vor dem trüben Morgenhimmel setzt sich das Gelb der Rapsfelder leuchtend ab. Nur wenige andere Autos sind auf den zwei Spuren der Landstraße unterwegs. Wer ist schon wach und wendig zu dieser Zeit auf einer Insel, die von den meisten zum Entspannen und Ausschlafen aufgesucht wird, sei es in den Hotels, auf den Campingplätzen oder im eigenen Ferienhaus? Einer Insel mit zwölftausend Einheimischen, die in der Hochsaison von zehnmal so vielen Menschen bevölkert ist?

Wer ist bereits auf den Beinen? Ärztinnen, Krankenpfleger, die Lehrlinge in den Backstuben und ganz sicher auch Samuel in seiner kleinen Bude am Lister Hafen, die gefühlt niemals schließt. Und ich, der Makler. Der Mann, der Träume erfüllt, damit Landeier zu Nordlichtern werden und für ein paar Monate im Jahr die Möwen über ihren Köpfen schreien hören statt der Tauben am Brunnen vor dem klobigen City-Kaufhaus. Oder für immer, je nach Geldbörse.

Konzentriert lenke ich den Wagen, an dem mich seit geraumer Zeit alles stört. Der kleine Aluminiumring um den Kopf der Gangschaltung hat sich leicht gelöst. Eine spitze Kante davon pikst mir regelmäßig in den Daumen. Wie oft ich das Auto auch reinigen lasse, ich habe den Eindruck, ein paar Krümel verbleiben immer auf der Fußmatte. Vor allem aber klemmt das Handschuhfach. Solche Kleinigkeiten können einen wahnsinnig machen.

Vielleicht kann ich meinen MINI Cooper, also genau diesen MINI Cooper, aber auch einfach nicht mehr genießen nach der Verfolgungsjagd im vergangenen Jahr, in deren Verlauf beinahe erneut eine Frau in meinem Auto ihr Leben verloren hätte. Sie haben ihn sehr sorgsam repariert, aber der Schreck steckt dem Auto noch immer in den Teilen. Und mir erst.

Die frühe Morgenstille wird nur vom gelegentlichen Rauschen des Windes und dem gleichmäßigen Brummen des Motors unterbrochen. Meine Gedanken schweifen ab, und ich habe eine Vision. Ein Handschuhfach, das sich schon butterweich öffnet, wenn man es nur freundlich ansieht und in dem wirklich Handschuhe bereitliegen. Die Bezeichnung stammt schließlich aus einer Zeit, in der das so war, weil die Autos noch keine Heizung hatten. Wenn die Wolken den ersten Schnee mit sich brachten und der Strandhafer knackend gefror, es aber trotzdem irgendwo hingehen musste, zog man die Handschuhe aus der Klappe. Überhaupt hatte früher alles eine gewisse Lebenskultur. Cheyenne hat mir neulich ein paar Videos weitergeleitet, in denen ein Experte für historische Mode erzählt, wie noch vor einhundert Jahren sogar die Teenager Anzüge trugen. Okay, wenig später ließen sie einen angehenden Massenmörder an die Macht kommen und zogen in den Krieg, aber dunkle Gedanken möchte ich jetzt keine haben. Ich darf auch mal ungerecht nostalgisch sein.

Cheyenne … wie gern hätte ich sie jetzt hier. Gelber Raps vor dem Fenster. Grüne Augen auf dem Beifahrersitz. Schließen würde sie die und ganz tief und genüsslich den Duft des feuchten, frühen Morgens einsaugen.

Mein MINI hat nicht mal einen echten Eigengeruch. Das fällt mir auf, weil, während die Felder an mir vorbeiziehen und das Bild von Cheyenne neben mir langsam verfliegt, der Duft meines ersten Modells aus der Erinnerung in meine Nase steigt. Ein grüner MINI Cooper mit dem Union Jack auf dem textilen Cabrio-Dach, der britischen Flagge. Wie ich mich jedes Mal gefreut hatte, wenn ich in den kleinen Flitzer einstieg. Niemals folgte darauf eine bloße Fahrt von A nach B, sondern immer eine kleine Reise, ein mobiles Abenteuer, bei dem das Sehen aus dem Wagen heraus und das in ihm Gesehenwerden ungefähr gleichermaßen wichtig waren. Es sei denn, ich parkte das schöne Stück absichtlich einige Straßen von einer Immobilie entfernt, wenn ich deren Besitzer das erste Mal traf, um über eine mögliche Vertretung durch mich als Makler zu sprechen. Klar hätten ein Mitbewerber oder eine Tratschtante, die den Wagen kennt, mich auch zufällig in das Haus gehen sehen können. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich mein Interesse herumsprach und mich jemand ausbooten konnte, wäre doch viel größer gewesen, hätte das auffällige Auto einige Stunden lang direkt vor dem Objekt geparkt.

Auf der karierten Decke im Fußraum vor dem Beifahrersitz gibt der Prince of Wales ein ungewöhnliches Jaulen von sich. Kein »Ich brauche ein Gassi«-Jaulen und auch kein drängender Hunger. Nicht einmal den Wunsch nach Streicheleinheiten höre ich in der Betonung, die mein Corgi da in seiner halbwegs unfallsicheren Höhle an den frühen Tag legt. Eher so was wie: »Mach doch!« Oder: »Wieso nicht?«

Liest er meine Gedanken? Ein Lächeln macht sich in meinem Gesicht breit, und der Brustkorb weitet sich nicht länger bloß wegen der Morgenluft im Fahrtwind des halb geöffneten Fensters. Ich stelle mir vor, wieder mit dem alten MINI über die Insel zu düsen, das britische Verdeck geöffnet und den Wind um die Nase. In meiner Fantasie lasse ich die kleinen Reifen auf dem Parkplatzsand des Lister Ellenbogens knirschen oder am Strand am roten Kliff. Dann würde ich aussteigen, mit dem Prince einen ausführlichen Strandspaziergang machen, und schon jetzt freue ich mich darauf, was für ein Vergnügen auf vier Rädern nachher wieder auf uns wartet. Oder eines Tages, bald wieder, auf uns drei.

Ich halte Ausschau nach einer Möglichkeit anzuhalten und fahre auf einen Kiesplatz neben einem kleinen Café, in dem ich noch nie eingekehrt bin. Die Tür steht bereits offen. Ein einzelner Radfahrer sitzt an einem der vier runden Tische, die sich vor dem putzigen Reethaus verteilen wie Pilze, die zufällig aus dem Boden geschossen sind, und trinkt den ersten Kaffee des Tages. Ich nehme das nur am Rande zur Kenntnis, denn Kopf und Seele sind erfüllt von der Idee, die umzusetzen mir mein bester Freund auf Erden gerade mit seinem drolligen Quieken erlaubt hat. Schnell schalte ich den Motor aus und das Smartphone an und surfe auf die Webseite einer Autobörse. »MINI Cooper« tippe ich in die Suchleiste und dazu: »Grün«. Ich zögere. Wieso halbe Sachen, wenn ich vor wenigen Minuten einen ganzen Traum hatte? Über meine eigene, kindliche Naivität den Kopf schüttelnd, gebe ich noch »Union Jack Dach« zusätzlich ein. Wie albern. Wieso sollte es ein dermaßen seltenes Modell einfach so auf dem Gebrauchtmarkt geben? Ebenso gut könnte ich versuchen, auf einer Immobilienbörse für Endverbraucher eine Original-Höhlenwohnung der Hobbits in Neuseeland zu finden. Oder das ehemalige Hausboot der Kelly Family.

Ich will das Gerät gerade schon wieder weglegen, als ich ihn auf dem kleinen Monitor sehe. Mein altes Modell. Ein knatschgrüner MINI Cooper mit dem Union Jack als Dach. Mit offenem Mund starre ich auf das Telefon und lese Begriffe wie »gepflegt« und »einzigartig«, »Nichtraucher-Auto« und »TÜV bis 05/26« sowie »limitierte Auflage«. Letzteres stimmt tatsächlich, denn nur neunhundertneunundneunzig Exemplare dieses Modells hat die Firma damals hergestellt. Der Wagen steht in Dänemark. Ich klicke auf das Profil der Verkäuferin. Noch bevor ich mir das Foto ansehen kann, fliegt mir der Name ins Auge. Und mit ihm kommt die Dunkelheit.

Mir bleibt die Luft weg. Es fühlt sich an, als habe sich ein alter Tennisball in meinem Hals materialisiert. Seit der Sache mit Hinnerk Petersen im vergangenen Jahr habe ich »Fortschritte gemacht«, wie mein Therapeut gern sagt. Ich kann wieder besser auf Menschen zugehen, also auch abseits meines Berufs. Aber das ändert nichts daran, dass es immer noch sehr viele Schalter in mir gibt, mit denen sich der scheinbar lebensfrohe, leicht exzentrische Kristan Dennermann jederzeit ausschalten lässt.

»Verzeihung, wir haben noch nicht geöffnet. Der Herr dort, nun ja, er gehört zum Inventar.«

Ich schrecke auf. Im halb geöffneten Fenster des Wagens steckt das Gesicht eines Kellners. Schmales Kinn, kräftige Brauen. Seine Finger liegen auf dem Rand der Scheibe. Entschuldigend zeigt er auf den Radfahrer, der lange vor der offiziellen Öffnungszeit des winzigen Cafés seine Ration erhalten hat. Des Cafés, auf dessen feinem Kiesplatz ich gerade stehe und immer noch kaum Luft bekomme.

»Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«

Ich würde gern antworten, aber sogar meine Stimmbänder verharren in Angststarre. Zitternd wie bei einem alten Mann wandert meine linke Hand das Fenster hinauf und klopft halbherzig beruhigend auf dessen Rand.

»Ich kann Ihnen auch ein Wasser bringen. Ich meine, wie gesagt, wir haben noch geschlossen, aber … oder brauchen Sie einen Arzt?«

Verschwinde bitte, denke ich, weiß aber, dass ich dafür etwas sagen müsste. Also krächze ich eher, als dass ich artikuliere: »Alles okay. Ich habe nur eben etwas gesehen, das mich … aus der Bahn geworfen hat.«

Ich hebe den Blick. Mein Kopf fühlt sich so schwer an wie der Gneis, der vor zwanzig Jahren an den Kampener Strand gespült wurde. Ein zwanzig Tonnen schwerer Findling, Milliarden Jahre alt. Endlich versteht der Kellner mich, dieses Mal ohne Worte.

»Gut, ich lasse Sie dann mal in Ruhe.« Die Hände lösen sich vom Glas. Ich lasse die Scheibe hochfahren. Besser meine Ruhe als Luft, die ich gerade ohnehin nicht kriege.

Sie heißt wie sie.

Mit dem Bildschirm nach unten habe ich das Telefon auf dem Oberschenkel abgelegt. Besorgt leckt der Prince of Wales meine Hand. So hat er sich das auch nicht vorgestellt. Das Herrchen sollte an der Idee, sein altes Automodell einfach erneut zu kaufen, doch Freude haben, anstatt Luftnot zu bekommen. Behutsam hebe ich das Telefon wieder an. Wie ein Pokerspieler, der unter seine Karten linst.

Es bleibt dabei.

Sie heißt wie sie.

Die Verkäuferin des MINI mit dem Union Jack trägt den Namen meiner verstorbenen Liebsten. Den Namen einer Hälfte meiner Seele, die mir damals in einer Nacht weggerissen wurde. Innerhalb von Sekunden. Eben war da noch ein Leben und die Vorfreude auf den nächsten Tag, und dann? Nichts mehr.

Die Frau, die ein Auto verkauft, das so aussieht wie damals das meine, sie trägt ihren Namen.

Ich öffne das klemmende Handschuhfach mit einem Ruck. Es sind keine Handschuhe darin, aber der kleine Kristan in mir hat eine Idee, wie der große sich beruhigen könnte. Einfach spielen. Einfach so tun, als ob. Ich stelle mir vor, ich finde ein paar dieser alten, fingerlosen Lederhandschuhe, wie sie ganz früher die Rennfahrer trugen. Die Männer auf den alten Blechschildern und Retro-Postern mit den Kappen auf dem Kopf und den großen Windschutzbrillen vor den Augen. Ich lege das Handy beiseite, ziehe mir die imaginären Handschuhe über und greife mit beiden Händen das Steuer. Langsam beruhigt sich mein Puls, und der Atem kehrt zurück. Sanft hebt und senkt sich die Brust. Ich lasse das Lenkrad los, erst die vier Finger, kurze Pause, dann die Daumen. Der Prince legt sich wieder hin. Papa überlebt. Ich greife erneut nach meinem Telefon. In das Kontaktmenü der Webseite gebe ich meine Daten ein und schreibe, dass ich allergrößtes Interesse an dem Wagen hätte und jederzeit auf die Fähre nach List steigen könne.

Durchatmen.

Gesendet.

Der Fahrradfahrer bezahlt seinen Kaffee mit einer guten Portion Trinkgeld. Ich lege wieder die Hände mit den Fantasie-Handschuhen eines mutigen, pfeilschnellen Mannes aufs Lenkrad, stelle mir vor, wie Cheyenne vom Beifahrersitz zunickt, und lasse den Motor an.

Kapitel 2

Bei jedem frischen Stoß der salzigen Meeresluft zuckt der Prince of Wales mit der Nase. Es sieht dermaßen süß aus, dass ich meinen Blick kaum abwenden kann. Als wäre der Wind ein Wesen, das mit meinem Corgi spielt und ihm immer wieder zärtlich die Fingerspitze auf die Nase tupft.

Warm gluckert der Motor der Syltfähre unter unseren Füßen. Es sind nur elf Kilometer bis nach Havneby, quasi der Hauptstadt von Rømø, Dänemarks südlichster Wattenmeerinsel. Neun Seemeilen. Ein Katzensprung. Oder besser: ein Corgisprung, wenn ich meinen Kleinen da so beobachte. Ich schmunzle. »Hauptstadt« ist zu viel gesagt für den Ort, in dem mich gleich mein neuer, alter MINI Cooper erwartet. Rund zweihundertfünfzig Einwohner zählt das Örtchen, bloß fünfhundertsechzig die gesamte Insel. Ein Naturparadies für Menschen, die es ganz gemächlich mögen. Fünfundzwanzig Quadratkilometer Dünengürtel und noch mal so viel an Strandwiesen. Zehn Quadratkilometer Marschland, das früher mal eine Sandinsel war, durch einen Priel vom Hauptland getrennt. Jahr für Jahr sorgen wir Sylter außerdem dafür, dass Rømø weiter wächst. Die Winterstürme transportieren so viel Sand von unserer Westküste hinüber, dass tatsächlich die dänische Inselmasse wächst. Wenigstens in dieser Hinsicht klappt die Umverteilung der Reichtümer, würde manch einer sagen, der immer skeptischer auf unser Kleinod schaut. Die See liegt heute still da, aber um meine Insel, deren Hauptort einst sogar eine berühmte deutsche Band als ihren Sehnsuchtsort besang, ist es stürmisch geworden.

Am Pier von Havneby legt sich die kühle dänische Brise um uns. Des Prinzen Nase zuckt jetzt ununterbrochen, obwohl wir nicht mehr fahren. Doch der Wind saust hier sogar stärker als auf der ruhigen See.

»Einen schönen Urlaubstag wünsche ich.«

Ich zucke beinahe zusammen. Der alte Mann tippt sich an die Schiebermütze und kraxelt von der Fähre. Es ist nicht so, dass wir während der Fahrt gesprochen hätten. Daher mein kurzer Schreck, aus heiterem Himmel die kantige Stimme im Ohr zu haben. Kristan, Kristan, hast du denn immer noch keinen festen Boden unter den Füßen?

Ich klettere ebenfalls von der Fähre. Ein paar Krabbenkutter liegen im Hafen. Seit Ende der Sechzigerjahre fangen sie hier Garnelen. Dunkle Seile ziehen sich zu den weißen Masten hinauf. Ein Schiff fällt mir besonders ins Auge. Der Rumpf und das Dach der Brücke sind rot gestrichen. Kein Signalrot, eher ein karottenfarbenes, wie das der Haare meiner Assistentin Hella. Zeit, dass ich für sie und ein paar Gäste mal wieder den Kochlöffel schwinge. Gamberetti al pistacchio wären nicht schlecht, mit ein paar fein gerösteten Semmelbröseln und dem Abrieb einer Zitrone, der dem Ganzen den Beigeschmack verleiht, als speise man an einem lauen Sommerabend mitten in einem Limonenhain.

Mein Blick schweift über den Pier und die Parkplätze. Kein MINI Cooper weit und breit. Möwen kreisen über mir, zeichnen weiße Tupfer in den blauen Himmel. Der Duft von Fisch und Seetang mischt sich in die salzige Frische der Luft. Ich beschließe, mir mit einem heißen Becher Kaffee den Kopf frei zu machen, und steuere den Havnekiosken an. Ein breiter, flacher Bau, der größer ist, als sein Name andeutet. »Kiosk«, das passt eher zu dem kleinen Häuschen am anderen Ende der Fährlinie, im Hafen von List, das ich kürzlich dem jungen Lebenskünstler vermittelt habe, der einen Neuanfang suchte und meinte, wenn er schon mit einer Trinkhalle erst mal kleine Brötchen backe, dann wenigstens auf der größten deutschen Insel, zumindest, was die Geldbeutel der meisten Besucher angeht. Wir verstanden uns auf Anhieb. Den Nachlass, den ich ihm auf die Maklerprovision gab, quittierte Hella allerdings mit einem kräftigen Kopfschütteln. Sie traut ihm nicht so recht.

Vor dem Havnekiosken sitzen ein paar Gäste an den fest miteinander verschraubten, hölzernen Tisch-Bank-Konstruktionen. Fähnchen strecken sich über die ganze Front hinaus in die Luft, wie aufgestellte Fransen an einer Stirn mit Pony. Im Restaurant selbst empfängt mich eine Wärme, die erst richtig spürbar macht, wie kühl es draußen unter dem klaren Himmel noch ist.

»Hej«, begrüße ich die Tresenfrau auf Dänisch. »En kop kaffe, tak.« Tak heißt bitte in der Sprache unserer nordischen Nachbarn. Die Dame hinter der Theke lächelt, als sei ihre kleine Insel eine Oase abseits aller Sorgen der Welt. Was sie in gewisser Weise auch ist.

»Mælk eller sukker?«

»Sort Tak, To Go.«

Bei uns daheim in der Fußgängerzone von Westerland, bestelle ich bei Lilo im Café Leysieffer immer den großartigen Latte Macchiato mit einem Extraschuss Espresso. Hier, im raueren Wind der ersten Quadratmeter von Dänemark, ist mir mehr nach einem klassischen Schwarzen, zum Mitnehmen.

Der große Vollautomat rattert, als ein Mann neben mir auf dem Hocker Platz nimmt und eine Schiebermütze samt deutscher Zeitung auf den Tresen legt. Die Schlagzeilen berichten von einer Horde junger Sylter Partygäste, die kürzlich erneut ein paar Schlager zu boshaften und rassistischen Parolen umgedichtet und sich völlig schambefreit dabei gefilmt haben. Offenbar kommen nun welche auf die Insel, die ihre Arbeitsstellen auch dann sehr sicher wissen, wenn sie sich in hoch aufgelöstem 4K und bestem Ton dabei filmen, wie sie aus »Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei« die Zeile »Ein Platz im Flugzeug, der ist immer frei« machen. Da will man gar nicht wissen, für wen die arbeiten.

»Rechte Schlagerhetzer, linke Klimakleber, schräge Punker-Camps … ganz schön was in Schieflage auf eurer schönen Insel, was?«

Der Mann neben mir meint wohl offensichtlich mich. Ein Dreitagebart schmückt seinen breiten Kiefer. Das Aftershave hat was von leicht fauligem, aber immer noch würzig-frischem Unterholz im Wald.

»Wieso auf eurer Insel? Woher wollen Sie wissen, dass ich von Sylt bin? Sieht man mir das an?«

Ein verschmitztes Schmunzeln macht sich auf dem Gesicht des Mannes breit und immer breiter, wie Priele, wenn die Flut kommt. Er mustert mich und den Prince of Wales, der brav zu meinen Füßen vor der Theke wartet.

»Nein, nein, gar nicht …«

Kichernd schnappt er sich die Mütze und die Zeitung wieder, stößt sich vom Tresen ab und verschwindet, ohne etwas bestellt zu haben.

»Din kaffe.« Die Kellnerin stellt mir den Becher vor die Nase. Ich bezahle in bar, in Dänischen Kronen, die trotz Mitgliedschaft der Dänen in der EU dank Volksabstimmung weiterhin die nationale Währung sind.

Ich trete wieder hinaus und schlürfe den ersten Schluck durch das kleine Loch im Deckel. Pappe, kein Kunststoff mehr. So, wie selbst in den ältesten Immobilien nach und nach die Glühbirnen aus den mächtigen Deckenleuchten oder den alten Stehlampen verschwinden und Platz für Modelle machen, in denen statt eines heißen Fadens eine Reihe kleiner LEDs leuchten. Wie sah Bob Dylan es schon zu einer Zeit voraus, als im Ruhrgebiet noch die Kohleschlote qualmten und auf Sylt die ersten vielgeschossigen Appartementhäuser in die Luft schossen, um Urlauber in Massen aufzunehmen? The times they are a-changing.

Ob ich veräppelt wurde?

Ob es gar keinen MINI Cooper mit Union-Jack-Dach gibt und die Verkäuferin sich bloß einen Scherz erlaubt hat? Ob es ein Fehler ist, den Menschen wieder einen Vertrauensvorschuss zu geben, wie ich es seit einer Weile versuche und wie mein Therapeut es mir empfohlen hat?

Kaum stelle ich diese Überlegungen an, rauscht das kleine Wunder mit Karacho in den Hafen. Blitzartig reiße ich den Arm hoch, natürlich nur den linken, um der Fahrerin zu winken, und nutze dafür leider den, in welchem ich den Kaffeebecher halte. Heiße, schwarze Tropfen besprenkeln meinen sandfarbenen Norwegerpulli, den ich heute für den Trip nach Dänemark gewählt habe. Immerhin sorgt der panische Tanz, den ich durch das Malheur aufführe, dafür, dass die Frau am Steuer mich tatsächlich erkennt. Schwungvoll fährt sie ein paar Meter neben den Havnekiosken und springt schon aus dem Wagen, als der gerade erst zum Stehen gekommen ist. Der Wind greift in ihre schulterlangen blonden Haare. Zu einer schwarzen Chinohose trägt sie ein weinrotes Langarmhemd mit breiten Manschetten.

»Verzeihen Sie, verzeihen Sie!«

Ich winke ab, die letzten Tropfen halbherzig von meinem Pulli klopfend, längst beschwichtigt durch den Anblick dieses einzigartigen Fahrzeugs. Ich wurde nicht veräppelt. Ich darf den Menschen noch trauen. Der Prince of Wales rennt zu dem Wagen, als hätte die Dame einen anderen Hund dabei, und schnüffelt aufgeregt und schwanzwedelnd am Auspuff.

»Das ist ja Wahnsinn!«, hauche ich, ohne weitere Begrüßung. Oder doch, ich gebe ihr die Hand, aber währenddessen liegt mein Blick auf dem Auto, und ich mache die ersten Schritte in seine Richtung und ziehe die Verkäuferin hinter mir her.

»Ihr Hund mag ihn schon mal«, lacht sie, drückt meine Hand fester und stellt sich erstmals selbst mit ganzem Namen vor. Kurz bricht mir der Schweiß aus, als ich erneut den Vornamen höre, der dem meiner verstorbenen Partnerin gleicht. Damit er nicht erneut erwähnt wird, antworte ich ganz bewusst nur mit meinem Nachnamen und lenke die Aufmerksamkeit direkt auf anderes: »Dennermann. Und das ist der Prince of Wales.«

»Oh, eine Hoheit!«

Sie hockt sich zu ihm. Er dreht sich um und reibt die Schnauze an ihrer hingehaltenen Hand, so freundlich und aufgeregt, als würde er etwas erkennen.

»Ein Corgi?«

»Welsh Corgi Pembroke. Daher der Name. Ein Nachfahre der walisischen Hütehunde und schon seit dem 10. Jahrhundert unterwegs.«

»Sehr süß. Ja, du Lieber? So ein Lieber!«

Ich fahre mit der Hand über den Lack des Wagens, das textile Cabrio-Dach mit der britischen Flagge, die perfekt geputzten Fenster. Das Auto ist herausragend gepflegt – und es sieht wirklich ganz genauso aus wie mein altes. Auf der kleinen Seitenleuchte steht ganz dezent der Schriftzug: 1 of 999. Den hat BMW damals jedem der 999 Exemplare verpasst, allerdings, ohne durchzuzählen. Jedes Modell ist sozusagen die Nummer 1.

»Genau den Blick wollte ich bei einem Käufer sehen«, sagt Frau Senger, deren Vorname ich vermeiden möchte. »Jetzt weiß ich ganz sicher, dass er in liebende Hände kommt.«

»Warum verkaufen Sie ihn denn dann?«

»Weil ich diesen Blick für den Wagen verloren habe. Ich konnte ihn mal so ansehen, aber jetzt nicht mehr.«

Die Augen der Frau wandern nach links unten, als sie das sagt, an den Ort, wo die eher dunklen Erinnerungen lauern.

»Was ist passiert?«, frage ich, womöglich etwas zu übergriffig. »Ein Unfall?«

»Nein. Kein klassischer … eher, wie soll ich sagen? Ein Erlebnis, das Wunden in die Seele schlägt und zu dem ich leider mit dem Auto hin- und auch wieder weggefahren bin.«

»Das tut mir leid«, zeige ich Mitgefühl und lenke das Gespräch gleichzeitig weg von Lebenswunden, die in Autos geschlagen werden. »Ich kenne das von Häusern.«

»Von Häusern?«

»Ja, ich bin Makler unten auf Sylt. Oder, wie ich lieber zu sagen pflege: Wunschhändler. Traumvermittler. Jemand, der Visionen umsetzt. Vorstellungen eines neuen Lebens, das die Leute sich eigentlich kaufen, wenn sie in ein Haus investieren. Außer natürlich, sie sind wirklich nur Investoren.«

»Und da gibt’s das auch, dass Sie ein Haus irgendwann, nun ja, nicht mehr sehen können?«

»Ja. Wenn es keine gute Geschichte mehr erzählt. Oder die schlechten Geschichten die guten überwiegen.«

Frau Senger stemmt sich wieder in die Höhe. Der Prince of Wales schnuppert weiter an ihren Füßen, die in leichten Sneakers stecken, denen man ihr Sneakers-Sein kaum ansieht.

»Dann kommen wohl nur Leute mit sehr vollen Taschen zu Ihnen?«

»Sagen wir es so: Die mit den übernatürlich vollen Taschen, den Taschen, die niemals erschöpft werden können, die kommen immer noch. Aber der ganz normale Reichtum, wenn man das so nennen mag, der verschwindet langsam.«

»Wirklich?«

»Ja. Viele spielen die vollen Taschen nur noch vor. Wie Influencer, die sich den Lamborghini für den Dreh bloß leihen. In Wahrheit wird es langsam eng, auch hinter den scheinbar solventen Fassaden.«

Einen Moment lang stehen wir beide schweigend auf dem Pflaster von Havneby. Immer mehr Autos für die nächste Fähre rollen vor. Motorräder, Roller, sogar eine riesige Gruppe von Radfahrtouristen.

»Irgendwie vermisse ich die Insel«, greift Frau Senger das Gespräch wieder auf. »Aber dann wieder auch nicht.«

»Sie waren mal Sylterin?«

»Lange her. Die Insel selber liebe ich. Die Natur, die alten Friesenhäuser. Das Keitumer Watt. Den Weg zum Himmel.«

Mein Herz macht einen Hüpfer, als sie diesen Insiderbegriff erwähnt. »Weg zum Himmel« nennen die Einheimischen den schmalen Fußweg, der am Ostrand von Süderheide zum Strand herunterführt. Ein Tunnel aus märchenhaften, uralten Bäumen und dichtem Gebüsch, der so auch bei Herr der Ringe vorkommen könnte oder im Zauberreich von Narnia. Den kennen wirklich nur die Eingeweihten.

»Wieso sind Sie nicht geblieben?«

»Wie sagten Sie gerade so schön? Es bleibt nicht alles flüssig hinter der solventen Fassade.«

Sie lacht. Ihre Ehrlichkeit ist mir sympathisch. Der Kaffee in meinem Becher ist längst kalt geworden.

»Außerdem hat mich die Haltung genervt, die immer mehr auf der Insel vorherrschte. Sich miteinander vergleichen. Im Wettbewerb stehen. Sogar noch neidisch sein auf einem Niveau, das ohnehin schon zu den oberen 0,5 Prozent gehört.«

»Es sind nicht alle so«, sage ich und denke an meine Hella, an Lieselotte, an Simon Beeken, mit dem ich wieder im Reinen bin, an Samuel in seinem Kiosk im Lister Hafen, an Johanne und an den knorrigen Kommissar Kröger, mit dem ich hoffentlich nichts mehr zu tun haben werde, auch wenn wir uns mittlerweile wertschätzen und sogar schon privat ein paar Weine verkostet haben.

Frau Senger deutet mit der Nasenspitze auf den MINI Cooper. »Bei Ihnen kriegt er ein gutes drittes Leben.«

»Drittes?«

»Ja, ich habe ihn damals auch schon gebraucht gekauft, von einer sehr netten Frau. Wüsste gern, was aus ihr geworden ist.«

Eine Möwe kreischt in der Nähe auf einem Poller, als wollte sie die Frage beantworten.

»Und jetzt leben Sie hier in Havneby?«, frage ich die ehemalige Bewohnerin meiner geliebten Insel.

»Ein Stückchen weiter rauf, in Tagholm.«

Ich krame in meinem Gedächtnis. Das ist wirklich nur ein Stückchen. Kaum fünf Kilometer an der Küste entlang. Ein kleiner Ort in einem kleinen Gebiet auf einer kleinen Insel.

»Darf ich Sie heimfahren mit meinem neuen Liebling?«

»Noch ist er meiner«, lacht sie. Ich lache mit, stelle den Kaffeebecher auf dem Hafenboden ab, ziehe meine Geldbörse aus der Tasche und zähle den Kaufpreis in bar ab, ohne zu verhandeln. Sie nimmt die Scheine sorgsam, aber nicht zu gierig entgegen. Einfach wie jemand, der zu schätzen weiß, was Geld im Leben leisten kann, der aber keinen Tanz um das goldene Kalb daraus macht.

»Dann zeige ich Ihnen noch kurz mein kleines Dörfchen. Und die Sankt-Clemens-Kirche. Eine Welt, in der sich keiner mit dem anderen vergleicht. Na gut, außer die Gärten vielleicht, die sollte man nicht verwildern lassen.«

Ich klaube den Becher auf, trage ihn zu einem Mülleimer am Havnekiosken, kehre mit dem neben mir tänzelnden Prince zurück und öffne ihm sowie Frau Senger die Türen, ehe wir losfahren.

Kapitel 3

Kristan und Isolde. Teil 175.

Ich lächele, als ich die Überschrift in mein Handy tippe. Seit Cheyenne weg ist, benennen wir die Nachrichten, die wir uns senden, nach der alten Wagner-Oper. Weil sie so heißt wie die irische Prinzessin, die erst mit Tristans Onkel verheiratet werden sollte, und weil ich fast so heiße wie der Ritter und Neffe von König Marke. Gott sei Dank brauchte es bei uns beiden keinen Notfall-Liebestrank, der dann doch auch nur zu einem tragischen Ende führt, sondern nur die gegenseitige Zuneigung aus freien Stücken.

Das Foto des MINI Coopers, das ich ihr sende, habe ich noch vorhin im Hellen geschossen, unter der kühlen Sonne von Rømø. Jetzt wäre es kaum noch was geworden, denn die Dämmerung liegt längst über dem Hafen und taucht die Poller, die Schiffe und den Havnekiosken in ein unscharfes Zwielicht. Soeben hat die vorletzte Fähre des Tages abgelegt. Die letzte, mit der ich noch in halbwegs freundlichem Licht wieder nach Hause gekommen wäre. Mit der nächsten fahre ich im Grunde ins Dunkel, und allein der Gedanke daran macht mir eine Angst, die ich Cheyenne gegenüber niemals zugeben würde. Und auch sonst gegenüber niemandem. Sogar meinem Therapeuten verheimliche ich gerade, dass meine Furcht vor der Dunkelheit umso mehr gestiegen ist, je mehr ich wieder angstfrei und vertrauensvoll auf Menschen zugehen kann. Es ist, als wollte ich die eine Furcht durch die andere ausgleichen, weil ich mir ein Leben ganz ohne Panik immer noch nicht erlauben mag. »Es war nicht meine Schuld«, lautet das Mantra, zu dem mir alle raten. Mein Verstand kann es annehmen. Meine Seele nicht.

Kommen Sie gut weg?

Kaum habe ich die Nachricht an meine Isolde verschickt, kommt eine von Frau Senger rein. Den ganzen Tag habe ich mit ihr verbracht, so dankbar war ich für das Auto, und so sehr reizte mich eine Pause, in der ich einfach mal ein bisschen durch die Gegend flaniere. Stundenlang zeigt sie mir ihr kleines Dorf. Die Kirche, den Strand und die alten Häuser, die für meinen fachkundigen Blick so wirken wie für andere eine Open-Air-Ausstellung. Man braucht keine großen Orte, um viel Zeit zu verbringen, wenn man es versteht, in die Tiefe zu gehen.

Alles gut, texte ich lügend zurück und streichle den Prince auf dem Beifahrersitz. Jedes bisschen Fell zwischen den Fingern bildet wenigstens eine kleine Beruhigung für meine Nerven.

Nach und nach trudeln die ersten Fahrzeuge für die letzte Fähre ein. Ich stehe mit meinem MINI ganz vorn in der Reihe, um auch sicher nach Hause zu kommen. Den Mietwagen, mit dem ich gekommen bin, hat Ella längst abholen lassen. Vor dem Havnekiosken sitzen ein paar Fischer auf den Bänken und klönen bei großen Krügen Bier und einer stegt rødspætte med nye kartofler og persillesovs, gebratener Scholle mit neuen Kartoffeln und einer klassischen Petersiliensauce. Einer von ihnen sieht aus, wie Seeleute in Kinderbüchern dargestellt werden, oder auf den Verpackungen von Fischstäbchen. Ich komme mir vor, als säße ich in einem Roman und der Autor hat einmal zu viel in die Klischeekiste gegriffen.

Ein Motorrad brummt an uns wartenden Autofahrern vorüber und stellt sich neben die Schlange. Der Fahrer schaltet den Motor aus und nimmt den Helm ab. Glänzend schwarze Haare kommen zum Vorschein, fallen wie ein Vorhang auf den schmalen, sportlichen Rücken und zeigen mit ihrer Spitze neckisch Richtung Taille, als wollten sie den attraktiven Anblick besonders betonen. Der Fahrer ist eine Fahrerin, doch ihre unzweifelhaften Reize bewirken in mir keine sündhaften Gedanken, sondern nur noch mehr Sehnsucht nach meiner Isolde. Allerdings geht von der Bikerin etwas anderes aus – ein seltsam vertrautes Gefühl.

Eine halbe Stunde später steht der MINI im Bauch der Fähre, und ich begebe mich mit dem Prince an Deck. Sicher kann man die Menschheit aufteilen in Frau und Mann, Schwarz und Weiß, Arm und Reich, Beatles-Fans und Stones-Fans oder Anhänger von entweder Sylt oder Juist, aber die wahre Trennlinie verläuft zwischen denen, die bei einer Fährfahrt unter Deck bleiben, und denen, die ihre Nase in den Nordwind strecken.

An der Reling steht die Bikerin, eine echte Nordwindnase. Lässig lehnt sie sich an den lackierten Stahl. Ich nähere mich, den Prince als Eskorte. Wieso habe ich das Gefühl, ich kenne diese Frau?

»Kristan?«

Sie hat sich bereits umgedreht. Schneller, als ich gucken kann. Aus der schwarzen Mähne ist ein Gesicht geworden. Scharf geschnitten, mit Schwung in den Abend gemalt, etwas Kajal, aber trotzdem so natürlich wie die salzige Brise.

»Frida?«

Der Name fällt mir schneller aus dem Mund, als die Erinnerung komplettiert ist. Frida. Nur ein langes Wochenende brauchte sie vor vielen Jahren, um meiner verstorbenen Liebsten zur Freundin zu werden. Ein Yoga-Retreat in den hessischen Bergen. Oft haben die beiden sich danach nicht gesehen, aber wenn, dann richtig. Auf der Trauerfeier war sie die Einzige, die für mich die richtigen Worte fand, indem sie so gut wie gar keine benutzte. Anders als die anderen Gäste wollte sie mich nicht »rausholen« aus meiner Paralyse. Daraus, wie ich tatsächlich vollkommen neben mir stand, meinen Körper verlassen hatte, ihn von außen dort am Grab stehen sah und nichts lieber wollte, als nie mehr in ihn zurückkehren. »Wir haben alle Zeit der Welt«, sagte sie, stellte sich einfach neben mich, nahm meine Hand und schwieg. Lange. Sehr lange. Ein paar Jahre später zeigte ich ihr einen ganzen Tag lang auf Sylt Häuser und Wohnungen für »den etwas kleineren Geldbeutel«, wie sie meinte. Menschenleser, der ich bin, erkannte ich damals schon an ihrem Blick bei der Begrüßung, dass sie sich kein einziges der Objekte würde leisten können, ihr aber unbedingt danach war, einen Tag lang so zu tun als ob, und die Insel zu genießen. Ich tat ihr den Gefallen sehr gern. Was ist schon ein Tag ohne angebahnte Einnahmen gegen ein echtes Miteinander-Menschsein?

»Das ist ja ein Ding!«

Ohne zu zögern, umarmt sie mich und drückt mich fest an ihren drahtigen Körper.

»Was treibt dich nach Dänemark?«

»Was treibt dich nach Sylt?«

Frida ist schon vor vielen Jahren nach Dänemark gezogen. So war mein letzter Stand. Eigentlich ist sie in Odense ansässig.

»Ein Auto«, antworte ich.

»Eine Auszeit«, antwortet sie. »Machst du immer noch in Immobilien?«

Ich nicke. Der Prince schnüffelt an ihren Motorradstiefeln und knurrt leise.

»Prince«, ermahne ich ihn, »was soll das denn? Frida ist eine Freundin.«

Ich berichte ihr von der Lage auf der Insel, ohne zu erwähnen, dass mir der Tod im vergangenen Jahr erneut auf traumatisierende Weise begegnet ist. Sie soll sich nicht verpflichtet fühlen, dem Nervenbündel Kristan Dennermann erneut beizustehen.

»Drei Etagen?«, quietscht Frida fast, als ich ihr von der absurden Villa berichte, die ein Milliardär sich am Ende einer der teuersten Straßen von Kampen errichtet hat. »Drei Etagen nach unten?«

»Ja. Nach oben ist es ja immerhin weiterhin verboten.«

»Wow.« Sie greift sich ans spitze Kinn. Um uns herum legt sich immer mehr das Dunkel über die See. Außerdem ziehen dichte Wolken auf. Es sind nur wenige Kilometer bis zur anderen Seite, aber gerade im Moment habe ich das Gefühl, wir würden verloren auf einem endlosen Ozean treiben. Meine Hand umgreift das Geländer fester. Die stabile Kühle hilft. Ein bisschen.

»Der Mann wäre ein Kunde für mich«, sagt sie. »Ich gehe mal davon aus, in seinem Edelbunker ist alles nur elektronisch beleuchtet?«

»Natürlich«, sage ich. »Ist ja kein Rittergut.«

»Sollte es aber sein«, entgegnet Frida, »wenigstens zum Teil. Natürliches Licht ist Balsam für die Seele. So wie natürliches Essen. Oder natürliche Musik. Warst du nicht ein begeisterter Koch und Klassik-Fan? Wie fühlst du dich, wenn du dir irgendein Junkfood reinknallst und im Radio das aktuelle Geplärre hörst? Und wie hingegen, wenn du aus echten Zutaten etwas Feines zubereitest und dabei eine Runde Brahms im Hintergrund läuft. Oder gut, lassen wir es einfach Mozart sein.«

Jetzt erinnere ich mich daran, was sie macht. Wieso sie zwar die Insel liebt, sich aber darauf kaum ein Eigenheim leisten könnte. Frida ist Wachshändlerin. Sie handelt mit verschiedensten Sorten und Formen und designt selbst Kerzen aller Art. Für ihre Webseite hatte ich ihr damals einen Programmierer vermittelt, der die flackernden Kunstwerke schön in Szene setzen sollte. Offenbar ist sie dabei geblieben. Ich habe größte Wertschätzung dafür, wenn jemand seiner Leidenschaft folgt, auch dann, wenn es zufällig eine ist, mit der sich nicht ein solches Vermögen anhäufen lässt wie mit Fußball, Schauspielerei oder Haute Cuisine.

»Alles in Ordnung?«

Fridas Blick wandert zu meiner Hand an der Reling, die nicht nur so verkrampft, dass schon die Adern hervortreten, sondern dabei auch noch demütigend zittert.

»Ja.«

Sie hebt die linke Braue.

Mein Widerstand zerfällt wie eine Sandburg, wenn die Flut einsetzt. Der Prince bellt. Wahrscheinlich will er mich beschützen, der Süße. Davon abhalten, zu schnell zu persönliche Dinge auszuplaudern. Aber es ist Frida. Frida, die über eine Stunde lang neben mir am Grab gestanden und einfach abgewartet hatte, bis ich langsam, ganz langsam in meinen Körper zurückgekrochen war. Vorübergehend. Bis heute.

»Nein.«

Ich sage es und erzähle ihr von meinen Ängsten, wie sie immer noch da sind, anders, aber wirksam, und wie das Dunkel mich mehr denn je in Panik versetzt. Und wieder greift sie meine Hand, wie damals, nimmt sie einfach von der Reling und hält sie fest, und als ich sage, dass Schweigen heute wohl nicht reicht, erzählt sie mir erst ein wenig von ihren neuesten Kerzen und fragt mich dann wie aus heiterem Himmel nach dem Rezept für eine perfekte, selbst gemachte Remoulade. Als ich mit meinem Vortrag dazu fertig bin, kommt die Küste meiner Heimat bereits in Sichtweite.

Wenig später stehen wir auf dem Asphalt des Parkplatzes vom Lister Hafen wie Cowboys mit ihren Pferden. Im Rücken die kleine Schiffshalle hinter dem Gitterzaun mit ein paar auf Anhängern aufgebockten Booten. Über uns die Laternen, deren große Leuchtbirnen nach unten hängen wie die Blüten trauriger Glockenblumen. Sie vor ihrer wuchtigen Maschine, ich lässig angelehnt an meinen MINI. Es sollte sich lässig anfühlen, doch innerlich muss ich mich erneut beruhigen.

»Wo checkst du ein?«, frage ich.

»Heute besuche ich eine Freundin«, antwortet sie. »Danach schauen wir mal.«

Ich nicke. Alles ist gut, Kristan, sage ich mir innerlich. Es ist der Lister Hafen, alles vertraut, hier auf dem Parkplatz wie drüben auf der Vergnügungsmeile. Die blauen Verkaufshäuschen, der Kinderspielplatz mit dem Klettergerüst, die Beachhäuser mit Wattblick des Projekts HAFEN27, das ich betreut habe. Rauschendes Strandgras, das aus runden, bauchigen Friesenwällen wächst.

»Du kommst klar auf dem Heimweg?«, fragt Frida, und diesmal kann ich halbwegs glaubhaft lügen.

»Ist genug Licht im Auto.«

Sie nimmt es hin, was mich ein wenig erstaunt. Fast könnte man meinen, langsam hätte sie es eilig. Sie steigt auf und lässt ihr schwarzes Haar wieder unter dem Helm verschwinden. Bevor sie den Gurt ganz nah am Kinn verschließt, hält sie kurz inne.

»Das kann so nicht bleiben, Kristan. Das Leben ist zu kurz für einen Käfig aus Ängsten. Weißt du, was? Ich denk mir was aus.« Sagt’s, schließt den Clip, lächelt, lässt den Motor aufgrollen und fährt davon.

Wir sehen ihr nach, der Prince und ich. Mensch auf Asphalt und Hund auf Beifahrersitz. Er bellt.

»Ja«, sage ich, »wir fahren jetzt nach Haus.«

Kapitel 4

Was habe ich mir nur dabei gedacht, Frida einfach so in ihren Abend ziehen zu lassen? Alles ist in Ordnung, natürlich, fahr ruhig zu deiner Freundin und genieß die Zeit. Cheyenne möchte ich mit meinen lächerlichen Triggern auch nicht behelligen. Also sitze ich nun hier wie starr, den Prince auf dem Beifahrersitz und den Blick auf den Glockenblumen-Laternen, deren Schein zu schwach ist, um mich zu beruhigen. Wie ein winziger Schuss Milch in einer riesigen Tasse tiefschwarzen Kaffees.

»Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Photonen«, murmele ich vor mich hin im Versuch, mich wissenschaftlich zu trösten. Doch meine Fingerknöchel am Lenkrad bleiben kreidebleich. »Wie albern, oder?«, lache ich verschämt und schaue zu meinem Hund, der besorgt fiept. »Ich habe hier sogar gewohnt, eine ganze Weile.« Der Gedanke hilft mir auch nicht. Eher ärgere ich mich darüber, dass der Weg vom Hafen zu meinem Haus nicht länger bloß ein Katzensprung ist wie noch vor wenigen Monaten, sondern eine richtige Fahrt durch die Finsternis.

»Du bist ein erwachsener Mann, Kristan Dennermann«, schimpfe ich mit mir, »kein Kind, das sich vor dem Klabautermann fürchtet.« Meine Stimme klingt hohl, als würde die Polsterung des neuen MINI sie aufsaugen und für immer schlucken. Ein leises Wuff von meinem Hund bildet die Antwort – der nächste Stupser in die Realität, eine Erinnerung daran, dass ich nicht allein bin. Dieses wunderbare Wesen.

Ich strecke die Hand aus, um ihn hinter den Ohren zu kraulen, und finde etwas Trost in der rhythmischen Bewegung. Die Handschuhe für alte Rennfahrer und Gentlemen kommen mir wieder ins Gedächtnis. Ich spüre das weiche Leder förmlich an meiner Haut. Wieso beruhigt mich das? Was für Verknüpfungen macht mein Gehirn, dass diese Dinger zu einem magischen Talisman werden, der die Dunkelheit in Schach halten könnte?

»Morgen«, sage ich zum Prince mit neu gewonnener Entschlossenheit, »morgen finden wir ein Paar.«

Ich atme tief durch, öffne ein Stückchen das Fenster, ziehe die Luft der Nordsee in meine Lungen. Daumen und Zeigefinger legen sich um den Zündschlüssel. Jetzt drehen, Licht an und los.

Mein Telefon klingelt. Ich zucke zusammen, als wäre im Rückspiegel die Fratze aus einem Horrorfilm aufgetaucht. Das Herzrasen verlangsamt sich, als ich im Display den Namen meiner lieben Assistentin Hella sehe, die manchmal keinen Feierabend kennt.

»Miss Moneypenny«, rufe ich in das Gerät, fast zu auffällig gut gelaunt. Wie ein Mensch, der beim Gang in den Keller Schlagerhits pfeift.

»Jamie«, kontert sie unseren unerschöpflichen Running Gag, »ich weiß, es ist spät, aber …« Sie stockt. »Alles okay bei dir?«

»Ja, doch!«, antworte ich etwas zu spitz. Eigentlich sollte ich mich darüber freuen, wie viele Menschen sich ganz offenbar um mich sorgen. Lieber aber würde ich mich darüber freuen, nicht mehr als jemand empfunden zu werden, um den man sich sorgen sollte.

»Okay«, nimmt sie meine Unhöflichkeit gerade noch so hin, räuspert sich und fährt fort: »Ich weiß, es ist spät, aber das fand ich so spannend, da dachte ich, du willst das sofort wissen. Ach, was rede ich, ich möchte einfach, dass du es sofort erfährst.«

Jetzt muss ich schmunzeln. Ein einsamer Radfahrer taucht auf der Straße vor dem großen Parkplatz auf und wird schnell wieder vom Lister Dunkel geschluckt.

»Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du bald einen Schlüssel aus weiter Ferne erhalten wirst. Aus dem schönen Kanada. Na, magst du raten?«

Ich überlege. Welche Kunden haben wir im Land der unendlichen Wälder und des klebrig-süßen Ahornsirups?

»Ich gebe dir einen Hinweis: Er schließt die Welt der antiken Wunder auf.«

Antike Wunder. Mein Geist schweift über die Insel. Das Altfriesische Haus am Keitumer Kliff wird vom Sölring Foriining verwaltet, einem Verein, der seit fast einhundertzwanzig Jahren die Sylter Kultur bewahrt. Ein berühmter Lehrer und Chronist der Insel hat dort bis 1879 gewirkt. Das Feuerwehrmuseum wird ebenfalls niemand verkaufen. Oder redet meine Moneypenny von einem Ladengeschäft mit alten Dingen? Kaum bin ich auf diesen Pfad eingebogen, sehe ich sie vor mir. Dorothea Hußmann. Meine Lieblingsantikhändlerin auf der Insel. Wie viele Nachlässe habe ich ihr schon vermacht? Wie gern habe ich dabei zugesehen, wenn sie durch die Häuser von Erben schritt, die »all den alten Plunder« loswerden wollten, ohne ein Auge für den Wert der Dinge. Das Glänzen in Dorotheas Augen, wenn sie eine Uhr, eine Vitrine, eine Vase oder auch nur ein kleines, unscheinbares Holzwerbeschild fand und zu all diesen Dingen eine Geschichte wusste. Jahrzehntelang hat sie ihr großes Antikgeschäft in dem alten Friesenhaus in Keitum geführt, Teil eines großen Anwesens, das zur anderen Hälfte der knorrige Lasse Brodersen bewohnt, im Vergleich zu dem mein alter Freund Simon Beeken noch einen wahren Comedian darstellt. Mein inneres Bild von Dorothea wechselt. Jetzt steht sie nicht mehr zwischen viktorianischen Truhen, unheimlichen Standuhren und alten Fotokameras, sondern zwischen aufgeklappten Koffern in ihrem Schlafzimmer, voller Vorfreude auf ihre große Weltreise mit einem Kreuzfahrtschiff. Erst vor wenigen Tagen pfiffen es auf der Insel zwar nicht die Spatzen von den Dächern, aber die Möwen von den Masten, dass sie ihre Rente etwas früher als geplant antreten und die Enge der tausend Waren unter den niedrigen, historischen Giebeln gegen die Weite der Ozeane unserer Erde tauschen wird.

»Hallo?«, fragt Hella im Handy. »Muss ich einen Euro einschmeißen, oder geht es von allein weiter?«

»Die Welt der Wunder ist die von Dorothea.«

»Richtig!«

»Das uralte Friesenhaus hat einen Eigentümer aus Kanada?«

»Eine Eigentümerin, du alter Macho. Und nein, nicht der ganze Hof, nur das Ladenlokal selbst. Gabrielle Buchanan.«

Ich überlege. Der Laden mag zwar dieser Frau Buchanan gehören, aber wieso muss sie die Mühe auf sich nehmen, uns ihre Schlüssel zu senden?

»Ist Dorothea schon auf Reise?«, frage ich Hella.

»Ich glaube schon.«

»Wieso hat sie den Schlüssel dann nicht einfach im Büro vorbeigebracht?«

»Das ist eine ganz besondere Geschichte. So besonders, wie Dorothea war.«

»Wieso war? Du meinst, wie Dorothea ist.«

»Jamie, du weißt doch, was ich meine. So besonders, wie sie als Händlerin war. Als Flüsterin schöner Dinge. Als jemand, der die Seele in den Sachen sieht. So, wie du die Seele von Häusern erspüren kannst.«

Ich spüre, wie meine Ohren warm werden.

»Ihre eigenen Schlüssel jedenfalls, die wollte sie unbedingt behalten und immer bei sich tragen auf ihrer Weltreise. Als Erinnerung an das Berufsleben, das sie hier geführt hat.«

Ich muss schmunzeln. Der Luxus der Menschen auf Sylt besteht nicht nur aus ihrem Kapital. Sie leisten sich Häuser auf Grundstücken, die allein schon so viel kosten wie der gesamte Baubestand manchen mitteldeutschen Dorfes. Sie leisten sich teure Autos, edle Uhren, feinen Zwirn und Golfbälle, mit denen bei jedem Fehlschlag ins Wasserloch direkt fünf Euro versinken. Aber vor allem leisten sich die Menschen auf Sylt, was unbezahlbar ist – radikale Eigenheiten und Spleens.

»Dann dauert es also noch ein paar Tage, bis ich das Objekt in Augenschein nehmen kann«, stelle ich fest. Selbst mit priorisierter Luftpost braucht der Schlüssel auf seinem Weg über den Atlantik seine Zeit.

»Schon, ja. Aber du kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Ganz der Profi, der sie war, entschuldige, der sie ist, hat Dorothea ihren Laden nicht einfach so hinterlassen, sondern wunderschönes Home Staging gemacht. Sie hat der Eigentümerin eine ganze Reihe von Fotos zukommen lassen. Ich schicke sie dir mal. Moment.«