4,99 €

Mehr erfahren.

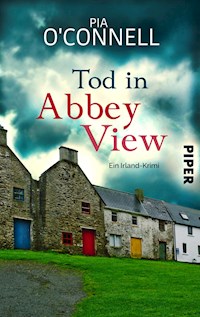

- Herausgeber: Piper Spannungsvoll

- Kategorie: Krimi

- Serie: Elli O´Shea ermittelt

- Sprache: Deutsch

GÜNSTIGER EINFÜHRUNGSPREIS NUR FÜR KURZE ZEIT! Killed in Kildare: Elli O'Sheas zweiter Fall. Für alle Leser*innen von Irlandkrimis und Cosy Crime Elli O'Shea, geborene Elisabeth Feuchtwanger, hadert mit sich und der Welt. Warum kann sie nicht einfach mal Nein sagen? Kaum haben sie und ihr Mann Seán mit dem gemeinsamen Sohn Patrick ihre neue Doppelhaushälfte in Abbey View, einer neuen Wohnsiedlung in der irischen Kleinstadt Celbridge in der Grafschaft Kildare, bezogen, als sich auch schon ihre Eltern aus Bayern zu Besuch anmelden. Die Bilder hängen noch nicht an den Wänden, als Ellis Eltern das Gästezimmer beziehen. Dann findet ausgerechnet ihr kleiner Sohn Patrick den nervigen Nachbarn tot in seinem Garten liegen. Mit einem Loch in der Stirn. Ellis Vater, Manfred Feuchtwanger, seines Zeichens pensionierter Kriminalhauptkommissar, läßt es sich nicht nehmen, ein bisschen zu ermitteln. Ellis Mutter versucht alles, um ihre Tochter zur Rückkehr nach Regensburg zu überreden. Doch die hat andere Pläne. Sie will gemeinsam mit Tadhg Kelly eine Privatdetektivagentur eröffnen. Nicht ahnend, dass Tadhg mit eigenen Problemen zu kämpfen hat ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Tod in Abbey View« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2021

Redaktion: Franz Leipold

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: © Traumstoff Buchdesign traumstoff.at

Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Cover & Impressum

Widmung

Kapitel 1 – Elli O’Shea

Kapitel 2 – Elli O’Shea

Kapitel 3 – Tadhg Kelly

Kapitel 4 – Elli O’Shea

Kapitel 5 – Tadhg Kelly

Kapitel 6 – Elli O’Shea

Kapitel 7 – Tadhg Kelly

Kapitel 8 – Elli O’Shea

Kapitel 9 – Tadhg Kelly

Kapitel 10 – Elli O’Shea

Kapitel 11 – Elli O’Shea

Kapitel 12 – Elli O’Shea

Kapitel 13 – Maureen Kelly

Kapitel 14 – Elli O’Shea

Kapitel 15 – Elli O’Shea

Kapitel 16 – Tadhg Kelly

Kapitel 17 – Elli O’Shea

Kapitel 18 – Tadhg Kelly

Kapitel 19 – Elli O’Shea

Kapitel 20 – Elli O’Shea

Kapitel 21 – Tadhg Kelly

Kapitel 22 – Elli O’Shea

Kapitel 23 – Tadhg Kelly

Kapitel 24 – Elli O’Shea

Kapitel 25 – Tadhg Kelly

Kapitel 26 – Elli O’Shea

Kapitel 27 – Elli O’Shea

Kapitel 28 – Tadhg Kelly

Kapitel 29 – Elli O’Shea

Kapitel 30 – Tadhg Kelly

Kapitel 31 – Elli O’Shea

Kapitel 32 – Elli O’Shea & Tadhg Kelly

Kapitel 33 – Elli O’Shea

Ende

Hinweis

Elli O’Shea’s Rezept für Shepherd’s Pie

Danksagung

Für Damian

Kapitel 1Elli O’Shea

Warum, warum, warum!?

Mit jedem »Warum« schlage ich auf den Hefeteig ein, dass es nur so klatscht.

Warum kannst du nicht einmal nein sagen?, denke ich, greife mit beiden Händen in den Teig und knete verbissen weiter. Jetzt bist du schon über dreißig und kannst dich immer noch nicht gegen deine Mutter durchsetzen.

Hitzig nehme ich den Teigklumpen auf und knalle ihn mit voller Wucht zurück auf das hölzerne Backbrett. Ich habe so eine Stinkwut auf mich, dass ich platzen könnte.

Was wäre denn dabei gewesen, wenn du ihr am Telefon klargemacht hättest, dass es dir nicht passt? »Das ist nett gemeint Mama, aber mir wäre es lieber, wenn ihr uns noch ein bisschen Zeit zum Eingewöhnen geben würdet«, hätte ich sagen sollen, oder: »Nein Mama, wir sind noch mitten im Umzug, besucht uns doch in einem halben Jahr.« Oder einfach nur: »Tut mir leid Mama, euer Besuch passt mir jetzt wirklich nicht.«

Mit beiden Fäusten dresche ich auf den Teig ein.

Aber nein!

»Den Kleinen haben wir nicht mehr gesehen, seit ihr nach Irland gezogen seid«, hatte meine Mutter in vorwurfsvollem Ton am Telefon gesagt. »Wahrscheinlich kennt er uns nicht einmal mehr.« Dann hatte sie noch hinzugefügt: »Schlimm genug, dass ihr so weit weg wohnt. Lass dir wenigstens ein bisschen helfen«, und noch im gleichen Atemzug draufgesetzt: »Oder wollt ihr uns nicht sehen?«

»Aber nein, wir freuen uns«, hatte ich rückgratlose Kreatur daraufhin ins Telefon gesäuselt.

Höhnisch hallt es in meinen Ohren wider.

Wir freuen uns. Dumme Pute!

Frustriert lasse ich ab vom Teig, greife nach dem Mehl und bestäube den klebrigen Laib damit. Unter leisem Fluchen und gemurmelten Selbstvorwürfen setze ich meine Tätigkeit fort.

Auf einmal wird die Hintertür der Küche aufgestoßen. Mit einem lauten Krachen fliegt sie so heftig gegen die Wand, dass die Glasscheibe wackelt.

»Mami, Mami, der Engländer ist tot!« Außer Atem und mit ihren Spielzeugpistolen gestikulierend, stürmen Patrick und Conor in meine Küche. Beide sind schwer bewaffnet. In ihren Patronengürteln stecken Holzschwerter, Gummizwistel, Plastikmesser und jede Menge Munition. Sie haben sich ein Tuch vors Gesicht gebunden und tragen einen Cowboyhut auf dem erhitzten Kopf.

»Komm schnell!«, ruft Patrick, packt mich am Schürzenzipfel und versucht, mich hinter sich her durch die Hintertür hinaus in den Garten zu ziehen.

»Jetzt nicht«, schnauze ich ihn an. Mit dem Handrücken streiche ich mir eine Haarsträhne aus der verschwitzten Stirn, stecke beide Hände zurück in den Hefeteig und knete kräftig weiter.

Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie die beiden sich unschlüssig anschielen und die Schultern hängen lassen. Was soll’s, denke ich mir, die Kinder können doch nichts für deine miese Laune. Spiel mit.

»Habt ihr den Engländer umgebracht?«, grolle ich sie an und versuche, dabei wie ein strenger Polizist zu klingen.

Erschrocken reißen beide die Augen auf. »Nein!« Conor schielt auf die Plastikpistole in seiner Hand und steckt sie schnell zurück in das Holster. »Nein, wir waren das nicht.«

»Das war bestimmt der böse Mann«, unterstützt Patrick seinen Freund. »Komm jetzt endlich, Mami! Du musst die Polizei holen!«

»Ich bin gleich so weit, nur einen Moment.« Ich lege die Teigkugel zurück in die grüne Plastikschüssel, breite das geblümte Geschirrtuch darüber, stelle die Schüssel neben den Herd und wasche mir die teigigen Hände über der Spüle ab. Den Kopf nach hinten gewandt, bemerke ich, wie die beiden ungeduldig von einem Fuß auf den anderen trippeln.

»So, jetzt kann ich mitspielen. Wer soll ich sein?« Gutmütig lächelnd, betrachte ich die Schwerbewaffneten.

Sofort nehmen mich beide an den Händen, ziehen mich durch die Hintertür in den Garten, den schmalen Gang am Haus vorbei, die Garagenauffahrt hinab und quer über die Straße. Vor dem Haus von Peter Purcell, den wir hinter seinem Rücken nur »den Engländer« nennen, bleiben die beiden stocksteif stehen. Ich drehe den Kopf nach allen Seiten. Ein blödes Spiel. Ich möchte nicht von Peter dabei gesehen werden, während wir wie angewachsen vor seinem Haus stehen und in seinen Garten glotzen. Ich will zurück zu meinem Hefeteig, aber beide Kinder klammern sich fest an meine Hände und gehen keinen Schritt weiter. Da kommt meine Nachbarin Sharon mit ihrem Kinderwagen um die Ecke. Der Buggy ist mit prall gefüllten Plastiktüten vom örtlichen Supermarkt beladen. Ihren Jüngsten trägt sie im Arm, mit einer Hand hält sie sich an den Griffen des Kinderwagens fest, ihre zwei Mädchen laufen hinter ihr her.

»Mami!«, ruft Conor, lässt meine Hand los, rennt zu seiner Mutter und wirft sich ihr in die Arme. Sofort fängt er laut zu schluchzen an.

»Hi Elli, what’s going on?«, wendet sich Sharon an mich. Sie bückt sich zu Conor hinunter und versucht, ihn zu beruhigen. Langsam dämmert es mir, dass es womöglich doch kein Spiel ist.

Ich gehe auf Sharon zu. »Die Kinder sagen, der Engländer ist tot. Sie müssen etwas gesehen haben, was sie erschreckt hat.«

»Er liegt tot im Garten.« Patrick lässt sich nicht beirren. »Du musst die Polizei rufen!«

Sharon und ich sehen uns ungläubig an. »Wenn du auf die Kinder aufpasst, schau ich schnell nach, was passiert ist«, sage ich zögerlich. »Vielleicht hatte er einen Anfall.«

Mir ist zwar nicht ganz wohl bei dem Gedanken, aber irgendetwas stimmt hier nicht, sonst würden sich die Jungs nicht so seltsam verhalten.

Sharon nickt mir zu, sagt dann: »Nein, warte, wir bringen die Kinder lieber ins Haus, dann sehen wir gemeinsam nach.«

Erleichtert stimme ich zu, helfe Sharon mit den Einkaufstüten und sehe zu, wie sie alle Kinder um ihren Küchentisch versammelt, ihnen jeweils einen Schokoriegel in die Hand drückt und ihnen das Versprechen abnimmt, so lange ruhig am Tisch sitzen zu bleiben, bis wir wieder zurück sind. Bevor wir gehen, überprüft sie noch die Hintertür in der Küche. Der Türgriff lässt sich nicht herunterdrücken, es ist abgeschlossen. Wir machen die Haustür hinter uns zu und gehen langsam über die Straße. Peters rot glänzender BMW blockiert die Einfahrt, das schmiedeeiserne Gartentor steht weit offen.

»Vielleicht sollten wir einfach mal läuten?«, schlage ich unsicher vor und schaue Sharon fragend an. Sie nickt wortlos und drückt ihren Finger fest auf die Klingel neben der Haustür. Sofort ertönt lautes Kläffen. Minnie, das Mops-Weibchen der Purcells, bellt wütend im Inneren des Hauses. Wir warten, der Hund bellt weiter, niemand öffnet.

»Komm, wir gehen nach hinten in den Garten.« Sharon eilt voraus, ich hinterher, den schmalen Gang zwischen Haus und Mauer entlang. Sharon sieht ihn zuerst, zieht scharf die Luft ein und bleibt mitten in der Bewegung stehen, als wäre sie zur Salzsäule erstarrt. Ich recke den Hals, um an ihren kurzen blonden Locken vorbeisehen zu können, und zucke zusammen, denn dort, mitten auf seinem sorgfältig manikürten Rasen, liegt Peter Purcell, »der Engländer«, flach auf dem Rücken, mit weit von sich gestreckten Armen und Beinen – und mit einem Loch mitten in der Stirn.

»Feck«, flüstert Sharon, schaut mich mit geweiteten Augen an und sagt: »Wir müssen die Polizei holen.«

»Wir können ihn doch nicht einfach hier liegen lassen«, gebe ich zu bedenken. »Geh du zu den Kindern zurück und ruf die Polizei. Ich bleibe so lange hier.« Der Mörder ist bestimmt schon über alle Berge, denke ich und straffe die Schultern. Hoffentlich!

Sharon überlegt nicht lange, dreht sich um und rennt an mir vorbei, den Gang entlang, auf ihr Haus zu. »Ich mach so schnell ich kann!«, ruft sie hektisch über die Schulter zurück und ist auch schon aus meinem Sichtfeld verschwunden.

Verdammt! Jetzt sitz ich hier mit einem Toten. Ich immer mit meiner großen Klappe, denke ich und bereue es, dass ich nicht mit Sharon zurück zu ihrem Haus gegangen bin. Der arme Engländer. Ich vermeide es, ihn direkt anzusehen. Mein Blick schweift über den wunderschön angelegten Garten und bleibt an einem bunten Kinderball hängen, der schräg hinter dem Toten in den Dahlien liegt. Gut, dass er das nicht mehr erleben musste, schießt es mir durch den Kopf, ehe mir die Absurdität dieses Gedankens bewusst wird. Immerhin war er in unserer Straße von allen Kindern gefürchtet wegen seiner Angewohnheit, alle Bälle, die auf seinem Grund landeten, einfach zu behalten. Confiscated nannte er das, und wehe eine Blume oder ein Stängel wurde versehentlich geknickt oder gar abgebrochen, dann ging er damit zu den Eltern.

»Ich störe Sie ungern«, fing er seine Beschwerden immer an, »aber wäre es Ihnen möglich, in Zukunft besser auf Ihre Kinder aufzupassen?«

Minnie hat mich durch die Terrassentür entdeckt und kläfft mich zornig an. Wie ein winziger Löwe im Käfig läuft sie hinter dem Glas auf und ab und richtet ihre funkelnden schwarzen Glubschäuglein angriffslustig auf mich. Durch einen schmalen Spalt in der Terrassenschiebetür gellt ihr schrilles Kläffen und durchdringt spitz mein Trommelfell. Ich versuche, sie zu ignorieren. Der Spalt ist nicht breit genug für Minnie, um sich hindurchzudrücken. Zähnefletschend presst sie ihre platte kleine Schnauze immer wieder gegen die Terrassentür, aber es gelingt ihr nicht, sie aufzuschieben. Sabber läuft ihr aus dem Maul und tropft in hässlichen weißen Schlieren am Glas herunter. Hoffentlich kommt die Polizei bald.

Ich schaue mich weiter im Garten um. Der Rasen ist wie mit der Nagelschere geschnitten. Kein Grashalm steht außer der Reihe, kein einziger Löwenzahn hat es je geschafft, hier Fuß zu fassen. Die Blumenbeete entlang den mannshohen Mauern zu den Nachbargrundstücken sind mit akkurat geschnittenen Buchsbäumchen eingefasst und mit farbenprächtig blühenden Blumen und Sträuchern bepflanzt. Eine niedrige helle Natursteinmauer umgibt das mit schicken Gartenmöbeln bestückte Holzdeck. Die ganze Anlage sieht aus wie die durchgestylten Gärten in meinen House & Home-Magazinen. Bis auf die Leiche mit dem blutigen Loch in der Stirn.

Am liebsten würde ich mich in einen der einladend aussehenden Rattanstühle fallen lassen. Meine Knie fangen plötzlich unkontrolliert an zu zittern, in meinen Ohren saust es schrill. Ich lehne mich mit der Schulter gegen die angenehm kühle Hauswand und alarmiere damit Minnie, die erneut zu einer keifenden Hasstirade ansetzt. Der Engländer liegt etwa drei Meter von mir entfernt im Gras. Wie so oft trägt er auch heute ein pinkfarbenes Poloshirt. Die leuchtende Farbe hebt sich grell vom satten Grün des Rasens ab. Es kostet mich eine riesige Überwindung, ihn anzusehen. Ich hole tief Luft, wappne mich innerlich und schaue ihm mitten ins Gesicht. Seine Augen sind starr gen Himmel gerichtet, ein spöttisches Lächeln umspielt seine Mundwinkel. Verblüfft stoße ich mich von der Hauswand ab und schaue genauer hin. Tatsächlich, er sieht aus, als würde er sich über etwas lustig machen. Oder über jemanden? Was zum Teufel ist hier passiert? Erneut lasse ich den Blick über den Garten schweifen. Bis auf den bunten Ball gibt es nichts, was irgendwie fremd wirken würde. Einer der Gartenstühle steht etwas vom Tisch entfernt, so als wäre jemand dort gesessen, dann aufgestanden und hätte dabei den Stuhl ein klein wenig nach hinten geschoben. Die anderen drei Stühle sind im exakt gleichen Abstand um den Tisch angeordnet, die dicken gelb-weiß gestreiften Sitzkissen perfekt passend zum sonnengelben Sonnenschirm. Nichts weist auf Besuch hin, keine Kaffeetasse, kein Aschenbecher, keine Flasche. Nicht einmal ein Wasserglas steht auf der mit kleinen bunten Mosaiksteinchen verzierten Tischplatte. Minnie kläfft immer noch.

»Elli!« Sharons Stimme lässt mich aus meinen Betrachtungen hochschrecken. Ich drehe mich um und schaue durch den engen Gang zum Vorgarten hinaus. Dort steht Sharon mit zwei uniformierten Gardaí und winkt mich zu sich. Endlich! Erleichtert verlasse ich meinen Posten und eile auf die beiden Polizisten zu.

Sie halten sich gar nicht erst mit einer Begrüßung auf. »Please wait here«, herrscht mich der eine an, dann laufen die beiden den schmalen Gang entlang in den Garten. Wenig später kommt einer wieder zurück, setzt sich in seinen Wagen und beginnt damit, seine Kollegen über Funk zu verständigen. »Alpha Bravo One, Alpha Bravo One«, höre ich noch und irgendetwas, das klang wie shot in the head, sowie unsere Adresse. Kurz darauf kommt er wieder zu uns, nimmt unsere Personalien auf und meint, wir sollen uns zur Verfügung halten, sie würden uns heute noch befragen.

Wir sehen uns kurz an, und Sharon schlägt vor: »Komm, ich mach uns einen starken Tee.«

Als wir bei ihr die Haustür aufschließen, schallt uns Musik von Beauty and the Beast entgegen. Die Kinder sitzen vor der Glotze und mampfen Wagon Wheels.

Sharon wirft mir einen entschuldigenden Blick zu, zuckt mit den Schultern und meint: »Ich musste sie doch irgendwie ablenken.« Sie füllt den Wasserkocher, schaltet ihn ein und drückt mir eine Packung mit Fig Rolls in die Hände. Ihre Aufforderung duldet keinen Widerspruch: »Iss, Zucker ist gut gegen Schock, du bist ganz blass um die Nase.«

Gehorsam reiße ich die Packung auf und setze mich auf einen der weiß lackierten Holzhocker an den Frühstückstresen. Meine Hände zittern. Sharon stellt eine dampfende Tasse Tee vor mich hin, schiebt die Zuckerdose daneben und angelt sich ebenfalls einen Keks aus der Packung. Energisch kauend, schaut sie mich mit ihren hellblauen Augen prüfend an, schluckt hörbar, räuspert sich und sagt: »Du klappst jetzt aber nicht zusammen, oder?«

Ich schüttele den Kopf, während ich bedächtig die vier Löffel Zucker in meiner Teetasse umrühre.

Sharon nickt erleichtert und zischt: »In welche Machenschaften der wohl verstrickt war?«

»Was meinst du mit Machenschaften?« Vorsichtig stütze ich die Ellbogen auf, versuche mein Zittern zu kontrollieren und nehme die heiße Tasse unsicher in beide Hände.

»Na, er hat doch als Bouncer in Kittie’s Bordello gearbeitet. Ich wette, es hat mit Drogen zu tun.«

»Was!?« Ich pruste in meinen Tee. »Unser Mr Saubermann, unser Peter Perfect, das glaubst du doch selbst nicht!«

Ich nehme mir noch ein Fig Roll, kaue darauf herum und spüle den seltsamen, aber nicht unangenehmen Geschmack nach Feigen und Teig mit einem kräftigen Schluck Tee hinunter. Mein Blutzuckerspiegel macht Kapriolen.

»Wenn es mit seinem Job als Türsteher zu tun hätte, dann hätten sie ihm nicht zu Hause aufgelauert«, sage ich und weiß eigentlich gar nicht, wen ich mit sie meine. Ich stürze den Rest des Zuckerwassers hinunter. Meine Hände hören langsam auf zu zittern.

»Vielleicht war es eine Verwechslung?«, erwidert Sharon. Sie hat natürlich auch keine Ahnung, warum ausgerechnet Peter Purcell auf der Abschussliste eines Mörders stehen sollte. Ausgerechnet Peter, der in der Nachbarschaft wegen seines Sauberkeitsfimmels den Spitznamen Peter Perfect bekommen und der schon bei der ersten Eigentümerversammlung versucht hatte, eine wöchentliche Freiwilligentruppe aufzustellen, mit der er die gemeinsam genutzten Grünanlagen sauber halten wollte.

»Er sah ja eigentlich nicht schlecht aus«, fängt Sharon wieder an, »vielleicht war es eine Eifersuchtsgeschichte.« Sie erwärmt sich für ihre Theorie, schenkt uns beiden Tee nach und spekuliert weiter. »Womöglich hatte er ein Verhältnis, und der Ehemann seiner Geliebten ist dahintergekommen und hat dem Ganzen ein jähes Ende bereitet.«

Das kann ich mir genauso wenig vorstellen. Okay, er sah wirklich nicht schlecht aus, groß, schlank, breitschultrig, mit einem ebenmäßigen maskulinen Gesicht und kurzen dunkelbraunen Haaren. Na ja, wenn man über seine Vorliebe für pinkfarbene und babyblaue Polohemden hinwegsieht.

»Ach, ich weiß nicht«, wende ich ein, »er und Áine machten immer so einen glücklichen Eindruck, wenn ich sie zusammen gesehen habe.«

»Was ja selten genug der Fall war.« Sharon kehrt mit ihrer Handfläche ein paar Brösel vom Tresen. »Sie arbeitet tagsüber, und er arbeitet nachts … arbeitete«, verbessert sie sich schnell. »Die haben sich doch so gut wie nie gesehen.«

»Das ging nicht anders.« Gegen meinen Willen muss ich grinsen. »Sie mussten doch abwechselnd auf Minnie aufpassen.«

»Hör bloß auf mit diesem Köter, verzogen bis zum Geht-nicht-mehr.« Sharon macht eine wegwerfende Handbewegung. »Ich wette, der schläft bei denen im Bett.«

Darauf würde ich auch wetten. »Passt irgendwie nicht zu seinem Sauberkeitsfimmel.«

Sharon stimmt mir zu. »Ich glaube, Minnie ist ihr Kindersatz.« Sie schüttelt angewidert den Kopf, dass ihre blonden Locken fliegen. »Aber jetzt mal im Ernst, wie viel glaubst du, haben die Jungs gesehen?«

»Ich bin mir nicht sicher. Sie standen plötzlich in meiner Küche und haben geschrien: ›Der Engländer ist tot.‹ Zuerst dachte ich, sie spielen Räuber und Gendarm.« Beschämt über meinen Irrtum füge ich noch hinzu: »Ich glaube, sie wollten sich nur ihren Ball zurückholen, der über den Zaun gefallen war.«

Sharon schaut kurz auf. »Hab mich schon gewundert, was sie bei dem im Garten wollten. Sonst meiden sie ihn doch immer wie die Pest.«

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich etwas gesehen haben. Vermutlich sind sie in Peters Garten geschlichen, haben ihn dort auf dem Rasen liegen sehen und sind sofort wieder umgekehrt. Den Mord haben sie bestimmt nicht mit angesehen.«

Hoffentlich, füge ich in Gedanken hinzu und überlege, wie ich am besten kindgerecht mit Patrick über so etwas Schreckliches wie Mord sprechen kann.

Conor und Patrick kommen in die Küche geschlendert, gefolgt von Rachel, Aaron und Emma. Die schüchterne Emma versteckt ihre feuerroten Locken hinter ihrem kleinen Bruder Aaron und starrt mich, halb hinter seinem Rücken verborgen, neugierig an.

»Wir wollen noch Kekse.« Rachel hält ihrer Mutter den leeren Teller hin. Alle fünf Kinder machen einen sehr robusten Eindruck. Gar nicht so, als wären zwei von ihnen gerade Zeugen eines schrecklichen Mordes gewesen.

»Wir gehen jetzt lieber.« Ich nehme Patrick an der Hand. »Vielen Dank für den Tee und die Kekse.«

Wir verabschieden uns, klettern über die niedrige Mauer, die unsere Vorgärten trennt, gehen den engen Gang zwischen unseren Häusern entlang in unseren Garten und schlüpfen durch die Hintertür in die Küche. In der ganzen Aufregung hatte ich völlig vergessen, unsere Hintertür zuzusperren. Mir wird heiß und kalt bei dem Gedanken, dass hier ein Mörder frei herumläuft und dass ich die Türen sperrangelweit offen gelassen habe. Als ich an der Wohnzimmertür vorbeikomme, meine ich, ein Geräusch aus dem Inneren des Raumes zu vernehmen. Stocksteif bleibe ich stehen, das Herz schlägt mir bis zum Hals. Quälend langsam lehne ich mich mit dem Ohr an die Tür und versuche zu lauschen. Nichts. Patrick! Wo ist Patrick? Hektisch und voller Angst fahre ich herum, doch Patrick kniet seelenruhig in der Küche und spielt ganz versunken mit seinem Dinosaurier.

Da ist es wieder! Ein Scharren und Kratzen, das mir eine Gänsehaut den Nacken hinauftreibt. Panik breitet sich in mir aus und schnürt mir die Kehle zu. Der Mörder ist ohne Zweifel durch die unverschlossene Hintertür in unser Haus gelangt und versteckt sich jetzt in unserem Wohnzimmer. Wir müssen hier raus! Und zwar schnell! Ich fasse einen Entschluss, setze leise einen Fuß nach dem anderen auf den weichen Teppich. Ich muss die Küche erreichen und mit Patrick am Arm durch die Hintertür hinaus ins Freie flüchten. In dem Moment schrillt die Türklingel direkt über meinem Kopf. Ich zucke zusammen, hechte zur Haustür und reiße sie auf. Zwei Herren in Zivil stehen auf meiner Schwelle und strecken mir ihre Ausweise entgegen.

Gardaí! Gott sei Dank!, schießt es mir durch den Kopf. Unzusammenhängende Worte sprudeln aus mir heraus. Zitternd deute ich auf die Wohnzimmertür und stammele dabei aufgeregt Unverständliches. Patrick kommt aus der Küche angelaufen. Der ältere der beiden Polizisten schiebt uns kurzerhand aus der Haustür hinaus in den Vorgarten, während der Jüngere leichtfüßig und lautlos durch die Küche ins Esszimmer läuft. Dann bezieht der Ältere breitbeinig vor der Wohnzimmertür Stellung, die Pistole im Anschlag. Wie auf Kommando reißen sie gleichzeitig beide Türen auf, die ins Wohnzimmer führen, und stürmen hinein. Atemlos stehe ich an Patrick geklammert in unserer Einfahrt und spähe aus sicherem Abstand durch die offene Eingangstür. Jeden Moment wird die Polizei den Mörder Peter Purcells in Handschellen aus meinem Wohnzimmer führen. Kurz darauf öffnet sich die Wohnzimmertür, und der jüngere der beiden Polizisten kommt auf mich zu.

»Haben sie vielleicht eine Mülltüte oder so was?«, fragt er mürrisch.

Eine Mülltüte? Wozu braucht die Polizei eine Mülltüte? Verwirrt folge ich ihm in unser Wohnzimmer. Dort steht der Ältere und schaut in den offenen Kamin.

»Das ist ihr Mörder«, meint er lächelnd, tätschelt mir den Arm und deutet auf den Rost im Kamin. Dort liegt eine schwarze Krähe, tot. Bestürzt sehe ich ihm in die Augen.

»Sie meinen, hier war niemand?« Ich schaue mich im Zimmer um, so als hätte die Polizei nur nicht gründlich genug gesucht.

Der jüngere Beamte tritt zu uns, schaut abschätzig auf den toten Vogel und meint: »Das passiert ständig. Sie sollten oben an ihrem Schornstein ein Gitter anbringen lassen, dann fallen auch keine Vögel mehr hinein.«

»Er hat vermutlich noch kurze Zeit gelebt, und das waren die Geräusche, die Sie gehört haben«, fügt der ältere Polizist gutmütig hinzu. Er nimmt die Zange vom Kaminbesteck. »Ich stecke ihn für Sie in eine Mülltüte, wenn Sie wollen.«

Bis auf die Knochen blamiert, eile ich in die Küche und hole einen schwarzen Müllbeutel. Patrick steht zwischen den beiden Männern, als ich zurückkomme, und bedauert den schönen schwarzen Vogel, dem unser Kamin zum Verhängnis geworden ist. Wortlos steckt ihn der ältere Polizist in den Plastiksack, knotet ihn zu und reicht ihn mir. Mit weit vorgestrecktem Arm laufe ich zum Mülleimer und werfe den Sack samt Vogel hinein. Ein kurzer Blick über die Straße zeigt mir, dass mittlerweile mehrere Streifenwagen in unserer Sackgasse parken; dazwischen steht ein Leichenwagen mit offener Heckklappe, der auf seine Ladung wartet. Die blauen Warnlichter auf den Fahrzeugen rotieren stumm vor sich hin. Eine weiße Plastikbanderole mit blauem »Garda«-Schriftzug ist über die gesamte Breite des Vorgartens der Purcells gespannt und flattert leicht im Wind. Ein einsamer Polizist steht breitbeinig vor der Einfahrt, die blaue Schirmmütze tief ins Gesicht gezogen. Ich gehe zurück ins Wohnzimmer und frage die beiden, ob sie im Esszimmer Platz nehmen wollen. Sie nicken zustimmend und folgen mir. Patrick drückt sich an der Wand des Esszimmers entlang und schaut ehrfürchtig auf die beiden Polizisten.

»Wen haben wir denn da?«, versucht der ältere der Männer, die Lage etwas zu entspannen, und beugt sich mit einem freundlichen Lächeln zu Patrick. Patrick macht einen Schritt nach vorn, streckt dem Polizisten die Hand entgegen und sagt: »Patrick, Patrick O’Shea.«

Ich biete Tee an, den beide dankend ablehnen. Wir setzen uns alle um den Esstisch, und ich nehme Patrick auf den Schoß. Ich lege die Arme um ihn, die Wärme seines Körpers beruhigt mich; das Zittern lässt nach. Langsam komme ich wieder zu mir. Der Jüngere zieht seinen Notizblock aus der Brusttasche seiner Anzugjacke und wartet mit gezücktem Kugelschreiber auf seinen Kollegen. Der fängt bedächtig an, sich und seinen Kollegen vorzustellen. »Das ist Detective Sergeant Doogue, und ich bin Detective Inspector Corrigan.« Dann fährt er fort, uns zu unseren Personalien zu befragen. Ich versuche, mich auf seine Fragen zu konzentrieren, werde aber ständig vom Muster seiner äußerst farbenfrohen Krawatte abgelenkt, die aus tausend schreiend bunten geometrischen Formen zu bestehen scheint.

»Hast du eine Pistole?« Patrick nutzt eine kurze Gesprächspause, um seinerseits eine Frage zu stellen, die ihn brennend interessiert.

Der Polizist schiebt seine Anzugjacke ein klein wenig zur Seite, damit Patrick das Pistolenholster sehen kann.

»Mein Opa hat auch eine Pistole.«

»Ach ja?« Der Jüngere der beiden beugt sich eifrig vor und schaut Patrick interessiert lächelnd an. Damit die beiden keinen falschen Eindruck von uns bekommen, beeile ich mich zu erklären, dass mein Vater auch Polizist ist.

»Ach so«, erwidert der Jüngere. Er lehnt sich enttäuscht zurück.

Sein Vorgesetzter lächelt Patrick an. »Dann kennst du dich ja mit Polizeiarbeit aus, nicht wahr?«

Patrick nickt eifrig.

»Möchten Sie einen Kinderpsychologen hinzuziehen?«

Diese Frage war an mich gerichtet. »Ach Gott, ich weiß nicht«, stottere ich.

»Wir können auch jederzeit abbrechen, wenn es ihm zu viel wird.« Väterlich besorgt wendet er sich an Patrick. »Also, Patrick, erzähl mir doch einfach mal, was du gesehen hast.«

Patrick stützt sich mit den Ellbogen auf den Tisch, verschränkt die Finger und schaut den Beamten ernst an. »Wir sind über die kleine Mauer geklettert, von dem Engländer, weil wir unseren Ball holen wollten.« Er wirft mir einen kurzen Blick zu, ich nicke ermutigend. »Und da ist er dann gelegen, im Gras.« Patrick ist mit seiner Erzählung am Ende. »Dann sind wir ganz schnell weggelaufen und haben es der Mami gesagt.«

»Wer ist wir?«

»Ich und mein Freund Conor.«

»Wie alt bist du?«

»Vier.«

»Hast du sonst noch etwas gesehen?«

»Nein.«

»War noch jemand im Garten?«

»Nein.«

»Hast du etwas angefasst?«

»Nein.«

»Du sagst, ihr seid über die Mauer geklettert. War das Gartentor offen oder geschlossen?«

»Das war zu. Sonst hätten wir ja nicht über die Mauer klettern müssen«, antwortet Patrick wie aus der Pistole geschossen.

»Moment«, mische ich mich ein, »als wir hinübergegangen sind, stand das Tor offen.«

DI Corrigan betrachtet uns aufmerksam. »Sind Sie sicher?«

Ich überlege kurz, nicke dann bestätigend. »Hundert Prozent, Sie können meine Nachbarin fragen.«

Er räuspert sich. »Du auch, Patrick? Du bist dir ganz sicher, dass das Tor geschlossen war?«

»Ja«, er denkt nach, »ja, deshalb sind wir ja über die Mauer geklettert«, wiederholt er.

Corrigan sieht ihn prüfend an, nickt schließlich und sagt: »Gut.«

Patrick überlegt kurz und meint dann: »Das war bestimmt der böse Mann.«

Der Beamte sieht Patrick forschend an. »Hast du einen Mann gesehen?«

Patrick schaut ihn an, als müsste er sich über die Begriffsstutzigkeit des Beamten sehr wundern. »Nein, gesehen hab ich niemanden.« Er wirft mir einen unsicheren Blick zu. »Aber der Opa sagt doch immer, dass er die bösen Männer fängt und einsperrt. Das war bestimmt auch so ein böser Mann.« Er wendet sich wieder an den Polizisten. »Weil die Braven, die tun so was nicht.«

Wider Willen muss ich schmunzeln.

»Ganz genau, du hast vollkommen recht.« Der Polizist nickt und bedenkt Patrick mit einem zustimmenden Lächeln. »Die Braven tun so was nicht«, wiederholt er grimmig.

»Das hast du sehr gut gemacht; jetzt muss ich deiner Mutter noch ein paar Fragen stellen.« Er wendet sich an mich. »Wie spät war es, als die Jungs zu Ihnen in die Küche kamen?«

»Es muss ungefähr halb zwölf gewesen sein.«

»Was haben Sie getan, nachdem Patrick ihnen gesagt hatte, was er gesehen hat?«

»Ja, also«, ich winde mich ein bisschen, »zuerst dachte ich, es ist ein Spiel. Die Jungs waren im Garten und haben gespielt. Und als sie reinkamen und sagten, der Engländer sei tot, da dachte ich, es sei Teil ihres Spiels.« Irgendwie habe ich das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. »Wissen Sie, das hier ist eine gute Wohngegend, sehr sicher; hier wohnen überwiegend Familien mit Kindern, und wir hatten noch nie die Polizei in der Siedlung.«

»Sie müssen den Schuss doch gehört haben«, wendet der jüngere Polizist ein und schaut mich lauernd an.

»Ja, also, die Jungs hatten doch Platzpatronen in ihren Spielzeugpistolen und haben den ganzen Morgen immer wieder mal damit geballert. Es kann schon sein, dass ich den Schuss gehört habe, aber ich habe ihn nicht als solchen wahrgenommen.«

Er schaut mich ungläubig an und kritzelt etwas in sein Notizbuch.

»Erzählen Sie mir einfach, was sie getan haben, nachdem die Jungs zu Ihnen gekommen sind.« Der Ältere schaut mich aufmunternd an. Er spricht tröstend, mehr wie ein Hausarzt als ein Polizist.

Ich bemühe mich, jeden meiner Schritte genau wiederzugeben, aber viel gibt es nicht zu erzählen. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört, was dem Inspector irgendwie weiterhelfen könnte.

»Sie sind also nicht sofort aus dem Haus gelaufen, nachdem die Jungs Ihnen von dem Toten berichtet hatten?« Corrigan sieht mich fragend an.

»Nein, nicht sofort«, gebe ich zögernd zu. »Zuerst dachte ich ja, es wäre ein Spiel.«

»Wie viel Zeit, glauben Sie, ist vergangen, bevor Sie mit den Kindern auf die Straße gelaufen sind?« Corrigan beobachtet mich genau.

Ich werde nervös, versuche, mich zu erinnern. »Fünf Minuten vielleicht? Höchstens zehn, nein, eher fünf.«

Corrigan wiederholt: »Zwischen fünf und zehn Minuten?«

Ich nicke zaghaft. »So ungefähr. Auf keinen Fall länger als zehn.«

DS Doogue kritzelt etwas in sein Notizbuch.

Corrigan scheint mit meiner Antwort zufrieden zu sein, denn er nickt mir zu. Schwerfällig erhebt er sich und rückt mit einer Hand seine Multicolor-Krawatte gerade. Kurz darauf klappt der Sergeant sein Notizbuch mit einem scharfen Knall zu, und die beiden verabschieden sich. An der Tür zückt der Detective Inspector noch seine Visitenkarte und überreicht sie mir mit den Worten: »Falls Ihnen doch noch etwas einfallen sollte, rufen Sie mich bitte an.«

Ich werfe einen kurzen Blick auf die Karte. »Vielen Dank, Detective Inspector Corrigan, das mache ich.«

Kapitel 2Elli O’Shea

Patrick steht wartend neben mir in der Küche, als ich Seáns Büronummer in das beigefarbene Wandtelefon eintippe. Während ich dem doppelten Klingelton lausche, betrachte ich ratlos die Visitenkarte des Detective Inspectors, die ich neben dem Telefon an unsere Pinnwand gespickt habe. Wie zum Teufel soll ich Seán diese Sache beibringen? Nervös drehe ich die lange gekringelte Schnur um den Zeigefinger.

»Hewlett Packard, Mary speaking. How can I help?«, flötet es durch den Hörer.

»Hi Mary, Elli here, can I speak to Seán please?«

»Hi Elli, wie geht’s? Nein, Seán ist schon seit ein Uhr weg. Er hat sich den Nachmittag freigenommen.« Neugierig fügt sie hinzu: »Wusstest du das nicht?«

»Natürlich, ich dachte nur, ich würde ihn noch erwischen.«

Verdammt! Verdammt! Verdammt! Wie konnte ich das nur vergessen! Beim Anblick des geblümten Geschirrtuchs über der grünen Plastikschüssel stöhne ich verzweifelt auf. Dieser alten Klatschtante werde ich es sicher nicht auf die Nase binden, dass bei uns in der Siedlung soeben ein Mord passiert ist. Ich verabschiede mich hastig und lege den Hörer auf die Gabel. Ein prüfender Blick auf die Küchenuhr, es ist jetzt fast zwei. Seine Sekretärin sagte, er ist um eins gegangen. Sie können jeden Moment hier sein. Ich gehe nach vorn ins Wohnzimmer und schau aus dem Fenster auf die gegenüberliegenden Häuser. Die beiden Streifenwagen und der weiße Kastenwagen stehen immer noch da. Die gehen jetzt bestimmt von Haus zu Haus und machen Zeugen-Befragungen, schießt es mir durch den Kopf. Patrick ist mir gefolgt und späht mit mir hinaus. Ich hebe ihn hoch und setze mich mit ihm in den großen, weichen Sessel vor dem Fenster. In dem Moment biegt Seáns Auto in unsere Sackgasse ein und fährt langsam die Einfahrt hoch.

»Daddy!« Patrick springt auf und läuft zur Haustür, ich hinterher. Seán steigt lachend aus, läuft flink um die Motorhaube herum, reißt die Beifahrertür auf und ruft »Wir sind daha!«

Meine Mutter klettert aus unserem alten Volvo, hinter ihr erscheint mein Vater von der Rücksitzbank.

»Omama!« Patrick rennt zu seiner Großmutter und lässt sich in ihre Arme fallen. Dann zu meinem Vater, der ihn hochnimmt und ein paarmal in die Luft wirft, sodass Patrick vor Freude jauchzt.

»Elli!« Meine Mutter umarmt mich, hält mich dann auf Armeslänge von sich und schaut mich prüfend an. »Blass bist du geworden.«

»Geht schon mal rein, ich bringe das Gepäck gleich nach.« Seán macht sich am Kofferraum zu schaffen. Mein Vater umarmt mich herzlich und sagt. »Gut siehst du aus. Irland bekommt dir. Wie war der Umzug?«

Halblaut seufze ich. »Danke, Papa, ging so.« Fieberhaft versuche ich, mich zu erinnern, ob ich heute Morgen das Bad geputzt habe. Na ja, das Haus ist mäßig sauber. So sauber und aufgeräumt, wie es mit einem vierjährigen Lego-Enthusiasten eben sein kann. Ich freu mich natürlich trotz allem, meine Eltern zu sehen. Aber ausgerechnet heute? Der Mord im Nachbarhaus kam zeitlich wirklich sehr ungelegen. Also, nicht dass Mord jemals gelegen käme. Vor allem für das Opfer, aber ausgerechnet dann, wenn der Besuch meiner Eltern ansteht? Verdammt unpassend! Meine Mutter wird im Dreieck springen, wenn sie davon hört. Mit Unbehagen stelle ich mir die zu erwartende Szene vor. Mir wird ganz flau im Magen.

Und jetzt sind sie also hier. Ausgerechnet heute. Verdammt! Verdammt! Verdammt!

Kaum sind meine Eltern im Haus, geht die Befragung auch schon los.

»Was ist eigentlich bei euren Nachbarn passiert?«, will meine Mutter wissen, noch bevor sie die Schuhe abstreift. »Das sieht ja aus, als wäre jemand ermordet worden«, meint sie lachend und versucht, es wie einen Witz klingen zu lassen. Betreten schaue ich zu Boden.

»Nicht wirklich, oder!«, ruft sie erschrocken aus, mein Minenspiel richtig deutend.

»Jetzt kommt doch erst mal rein«, sage ich wesentlich bestimmter, als mir zumute ist, »dann erzähle ich euch alles, was ich weiß.«

Seán starrt mich an, lässt die schweren Koffer mitten im Flur stehen und stürmt voraus in die Küche. Meine Eltern folgen zögernd. Ich versuche, Zeit zu gewinnen, fülle Wasser in den Wasserkocher, schalte ihn ein und lehne mich dann gegen die Arbeitsplatte. Wie soll ich es ihnen sagen? Am besten gerade heraus, einfach Augen zu und durch.

»Unser Nachbar, Peter Purcell, wurde heute Morgen ermordet, genauer gesagt erschossen.«

An Seán gewandt sage ich: »Ich wollte dich anrufen, aber da warst du schon auf dem Weg zum Flughafen.«

Sprachlos starrt er mich an.

»Das ist kein Witz«, flüstere ich hektisch, »Patrick und Conor haben ihn gefunden. Die Polizei war auch schon hier.«

Entsetzt reißt Seán die Augen auf und stöhnt: »Patrick hat ihn gefunden?!« So, als könnte er seinen Sohn nachträglich noch beschützen, nimmt er Patrick hoch und streicht ihm die widerspenstige Locke aus der Stirn. »Du hast ihn gefunden?«

Patrick nickt und spielt verlegen mit seiner Spielzeugpistole. »Im Garten, wir haben es auch gleich der Mami gesagt. Damit sie die Polizei holt.«

»Was wolltest du denn bei unserem Nachbarn im Garten?« Seán bemüht sich, ruhig zu klingen, aber seine Stimme zittert leicht.

»Nur schnell den Ball holen.« Patrick ist viel zu aufgeregt, um zu bemerken, wie sehr sein Vater sich beherrschen muss. »Ich und Conor sind über die Mauer geklettert, und dann sind wir in den Garten vom Peter geschlichen, damit er uns nicht erwischt und uns wieder den Ball wegnimmt.« Patrick holt tief Luft. »Und da ist er vor uns im Gras gelegen.«

Mein Vater legt Patrick den Arm um die Schulter. »Da hast du dich sicher sehr erschrocken.«

Patrick nickt. »Wir sind sofort zur Mami in die Küche gelaufen.«

Alle vier Augenpaare richten sich nun auf mich. Soll ich zugeben, dass ich zuerst dachte, dass die Jungs nur spielen wollten? Dass dadurch vielleicht wertvolle Minuten verstrichen sind? Nein, entscheide ich, das tut nichts zur Sache. »Sharon und ich sind hinübergegangen, um nachzusehen. Sharon ist Conors Mutter und unsere Nachbarin«, füge ich erklärend an meine Eltern gewandt hinzu.

»Du bist in ein Haus gegangen, in dem gerade ein Mord passiert ist?«, poltert mein Vater los. »Bist du noch ganz gescheit?«

Seán schüttelt den Kopf, als könnte er es nicht fassen. »Elli, Elli, Elli, wie kannst du nur so unvorsichtig sein? Was hättest du denn gemacht, wenn der Mörder noch im Haus gewesen wäre?«

»Wir haben zuerst geläutet«, stottere ich, »wir dachten doch, die Fantasie ist mit den Jungs durchgegangen. Schließlich haben sie den ganzen Vormittag schon Räuber und Gendarm gespielt«, füge ich kleinlaut hinzu. »Außerdem sind wir nur in den Garten gegangen, nicht ins Haus.«

Meine Mutter zeigt mit spitzem Zeigefinger und zusammengekniffenen Augen auf mich. »Du hast dich unnötig in Gefahr begeben. Eine Polizistentochter sollte es eigentlich besser wissen.« Energisch verschränkt sie die Arme vor der Brust, als wäre damit alles gesagt.

»Ich mach uns erst mal einen Kaffee.« Ich löse mich von der Arbeitsplatte und mache mich an der Kaffeemaschine zu schaffen. Heute brauchen wir etwas Stärkeres als Tee. Irgendwo muss ich auch noch eine Schachtel Kekse haben. Den Hefeteig brauch ich jetzt auch nicht mehr in den Ofen zu schieben. Ich krame aus dem Vorratsschrank jeweils eine Packung Jaffa Cakes und Hob Nobbs hervor und decke den Tisch im Esszimmer, während das Kaffeewasser laut zischend durch den Filter läuft. Seán und mein Vater lehnen mit verschränkten Armen und gesenktem Kopf nebeneinander an der Arbeitsplatte und unterhalten sich halblaut.

»Ihr könnt euch schon hinsetzen, der Kaffee ist fertig.« Ich nehme die Kanne und trage sie an ihnen vorbei hinüber ins Esszimmer. Patrick klettert auf die Eckbank; ich schenke ihm ein Glas Milch ein und stelle es vor ihm auf dem Esstisch ab.

»Mama, setz dich bitte, alles ist bereit.« Gehorsam nimmt sie neben Patrick auf der Bank Platz, rührt Milch in ihren Kaffee, nimmt einen Schluck, setzt die Tasse auf dem Untersetzer ab und beginnt, an einem Hob Nobb zu knabbern. Wenn meine Mutter so still ist, dann ist das kein gutes Zeichen.

»Mama, es tut mir leid. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn heute Morgen bei uns in der Straße kein Mord passiert wäre. Und ja, vielleicht habt ihr recht, und ich habe wirklich unüberlegt gehandelt.«

Sie schaut mich seelenruhig an, nimmt einen weiteren Schluck Kaffee und sagt. »Die Schindeln sind am Dach.«

Der Hinweis auf die sich am Dach befindlichen Schindeln bedeutet, dass meine Mutter das Gespräch in Patricks Gegenwart nicht fortführen möchte, da es ihrer Meinung nach nicht für lauschende Kinderohren geeignet ist. Als Kind habe ich mich oft über diesen Satz gewundert, der immer dann gesagt wurde, wenn die Erwachsenen zusammensaßen und ich unerwartet im Türrahmen erschien. Da mein Elternhaus ein Bungalow mit Flachdach ist, fand ich diesen Satz immer besonders verwirrend.

Sie dreht sich zu Patrick und fragt: »Freust du dich schon auf die Schule?«

Offensichtlich ist meine Mutter wild entschlossen, den Mord totzuschweigen.

Patrick fährt mit der Zunge über seinen Milchbart, greift sich noch ein Jaffacake und nickt. »Ja, und die Uniform hab ich auch schon.«

»Sogar mit Uniform, das ist ja chic!« Sie klatscht in die Hände. »Die musst du mir zeigen.«

Mein Vater wirft mir einen warnenden Blick zu und mischt sich in die Unterhaltung ein. »Welche Farbe hat denn deine Uniform?«

Patrick beschreibt seine graue Hose, das hellblaue Hemd, den dunkelblauen Pulli und die schwarzen Schuhe. »Und die Krawatte ist auch blau«, beendet er seine Beschreibung.

»Sogar mit Krawatte!« Meine Mutter ist entzückt. »Mei, wirst du schneidig ausschauen.«

»Und das Crest ist auf meinem Pulli!«, sagt Patrick voller Stolz, während er sich in der Aufmerksamkeit seiner Großeltern sonnt.

»Was ist auf deinem Pulli?« Meine Mutter wirft mir einen fragenden Blick zu.

»Das Schulwappen«, übersetze ich.

»Nein! Sogar mit Wappen!« Meine Mutter übertreibt wieder einmal, schaut Patrick mit großen Augen an und tut so, als würde sie aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Der rennt los in sein Zimmer und holt seinen nagelneuen Schuluniformpullover. Wieder im Esszimmer angekommen, hält er ihn seiner Omama hin, die den Pullover mit weit von sich gestreckten Armen in die Luft hält und ausgiebig bewundert, bevor sie ihn an meinen Vater weitergibt. »Ein toller Pulli, supertoll.« Damit reicht er ihn an mich weiter. »Ist er nicht ein bisschen jung für die Schule?«, wendet er sich an mich und schaut dann Seán fragend an.

»In Irland beginnt die Schule für Kinder mit vier Jahren«, entgegnet Seán und zuckt mit den Achseln. »Das ist ganz normal hier. Ich wurde auch schon mit vier eingeschult.«

»Mit vier! Also mir kommt das auch viel zu jung vor.« Meine Mutter hält mir ihre leere Kaffeetasse hin, und ich schenke ihr nach. »Bei uns halten jetzt viele Eltern ihre Kinder zurück, bis sie sieben sind, weil sie der Meinung sind, dass sie den Schulstress mit sechs noch nicht verkraften.«

»Das halte ich allerdings für übertrieben«, mischt sich mein Vater ein und nimmt sich noch einen Keks. »Ich fürchte, es sind fast immer die Eltern, die noch nicht schulreif sind«, sagt er und lacht über seinen eigenen Scherz.

Dieses leidige Thema wurde auch bei uns im Kindergarten, an meiner alten Arbeitsstelle, immer heftig diskutiert. Ich fand die meisten Argumente damals schon übertrieben und habe auch jetzt keine Lust, mich damit abzugeben. Meiner Meinung nach waren die meisten Kinder, die ich in der Gruppe hatte, mit sechs Jahren bereits schulreif. Manche Eltern neigen einfach dazu, ihre Kinder in Watte zu packen. Außerdem hatte ich den Verdacht, dass es sich dabei auch um eine Art Modeerscheinung handelte. Wie dem auch sei, Patrick wird nächste Woche eingeschult. Er freut sich drauf, und ich sehe keinen Grund, ihn zurückzuhalten.

»Habt ihr Lust, einen kleinen Spaziergang zu machen?« Ich wechsle das Thema. »Dann kann ich euch gleich ein bisschen die Gegend zeigen, solange das Wetter gut ist.«

Alle sind einverstanden. »Genau, ein bisschen frische Luft und die Beine vertreten, das wird uns guttun nach dem langen Flug.« Meine Mutter hilft mir, den Tisch abzuräumen, und wir packen alle Tassen und Teller in die Geschirrspülmaschine.

Im Flur frage ich meine Mutter: »Willst du noch schnell die Schuhe wechseln?«

»Nein, wieso denn?« Sie schaut auf ihre Schuhe mit den hohen Absätzen hinab. »In denen kann ich hervorragend laufen.« Sie trägt vor dem Spiegel im Flur noch schnell etwas von ihrem dezent rosafarbenen Lippenstift auf, steckt den Stift in ihre Handtasche, greift nach der Türklinke und drückt sie nach unten. »Habt ihr zugesperrt?« Sie rüttelt am Türgriff. Mein Vater will ihr zu Hilfe kommen.

»Du musst das Yale-Schloss oben auch öffnen«, rufe ich schnell, damit er mir die Haustür nicht aus den Angeln reißt. Ich dränge mich an den zwei Überseekoffern vorbei, die immer noch mitten im Flur stehen, und drehe mit einer schnellen Handbewegung am Griff des Yale-Schlosses.

»Ach, so geht das.« Meine Mutter fährt sich kurz mit den Fingern durch ihr honigblond gefärbtes Haar, nimmt Patrick an der Hand und stöckelt die Auffahrt hinunter. Seán verlässt als Letzter das Haus und sperrt beide Schlösser an der Eingangstür sorgfältig ab.

»Habt ihr hier viele Einbruchsdelikte?«, will mein Vater wissen und wirft einen langen Blick hinüber zum Haus der Purcells.

»Nein, gar nicht«, antwortet Seán einsilbig; auch er kann den Blick nicht vom gegenüberliegenden Haus wenden. Wir verlassen unsere Sackgasse, biegen nach links, gehen an einer Reihe identischer Doppelhäuser vorbei und schreiten zielstrebig zum Ausgang der Siedlung. Obwohl es ein warmer Sommertag Ende August ist, bläst ein frischer Wind zwischen den beiden Granitpfeilern hindurch, die den Eingang zu unserer Siedlung markieren. Ich beobachte, wie meine Mutter ein buntes Halstuch aus der Manteltasche ihres leichten Trenchcoats zieht, es sich um den Hals wickelt, dann den Mantel hastig zuknöpft und schließlich den Gürtel eng um die Taille zieht. Auch mein Vater nestelt am Reißverschluss seiner Windjacke und murmelt: »Ganz schön frisch hier.«

Wir sind fast schon an der Straße, als ich Dawn erblicke, die gerade aus der Eingangstür ihres Hauses tritt. Sie sieht uns, winkt uns zu und bedeutet uns, zu warten, während sie schnell in ihre roten Chucks neben der Haustür schlüpft und über die Straße läuft.

»Elli, Seán, bin ich froh, euch zu sehen. Ist es wahr?« Sie kommt vor uns zum Stehen. Ihre kurzen hellblonden Haare stehen wild vom Kopf ab, als wäre sie gerade erst aus dem Bett gekrochen; ihre Augen sind rot und verquollen, die schwarze Wimperntusche ist verschmiert. Das rot-weiße Nebraska-Huskers-T-Shirt klebt an ihrem fülligen Oberkörper, ihre schlanken, braun gebrannten Beine stecken in fleckigen weißen Shorts. Sie umklammert ein Papiertaschentuch, tupft sich damit ihre gerötete Nasenspitze ab, murmelt: »Heuschnupfen«, schnäuzt sich ausgiebig und setzt erneut zum Sprechen an. »Ich hab gehört, dass Peter …« Sie verstummt.

»Ja, es stimmt, Dawn. Peter wurde heute Morgen erschossen. Mehr wissen wir auch noch nicht.« Seán hat keine Lust, sich mit Dawn abzugeben. Immer wenn er von einem Neighbourhood Watch Committee Meeting kommt, schimpft er über diese »amerikanische Heimsuchung«.

»Entschuldige uns bitte! Ellis Eltern sind hier, wir sehen uns sicher später.« Er dreht sich um und lässt sie einfach stehen.

»War die Polizei schon bei dir?«, frage ich Dawn. Ich kann sie eigentlich ganz gut leiden. Sie ist sehr unterhaltsam. Wenn ich mit ihr einmal die Woche ins Community Centre zum Step-Aerobic-Training gehe, gibt es immer etwas zu lachen. Seán läuft einfach weiter.

»Nein, warum sollte die Polizei ausgerechnet mit mir sprechen wollen?« Ihr amerikanischer Akzent wird schrill, sie reißt die rot geäderten Augen auf.

»Ich glaube, die sprechen mit allen Leuten in der Siedlung. Vielleicht hast du ja was bemerkt, was wichtig sein könnte.« Meine Eltern stehen mit Seán und Patrick am Eingang der Siedlung und winken ungeduldig.

»Dawn, ich muss los, tut mir leid, bis später.« Rasch eile ich meiner Familie hinterher. Oben an der Straße angekommen, wenden wir uns nach rechts und schlendern langsam Richtung Ortsmitte. Auf unserem Weg kommen wir an anderen Neubausiedlungen mit ähnlich grandios klingenden Namen vorbei wie unser »Abbey View«. Gleich neben uns liegt »Abbey Gates«, gegenüber davon »Manor Abbey«.

»Wo ist denn nun die Abtei? Gibt es die überhaupt?«, fragt meine Mutter ungeduldig.

»Ja, natürlich, ›Celbridge Abbey‹. Ich dachte, wir könnten dort im Park ein bisschen spazieren gehen.«

»Ist es noch weit?«

»Nein, vielleicht noch zehn Minuten. Kannst du noch laufen? Schuhe nicht zu hoch?«, ziehe ich sie auf.

»Die Schuhe sind kein Problem, aber mich friert wie einen Schneider.« Sie schlägt den Mantelkragen hoch und verschränkt die Arme vor der Brust.

»Wenn ihr wollt, können wir uns im ›Sitting Duck‹ ein Willkommens-Guinness genehmigen. Da wird euch bestimmt gleich wieder warm.«

»Na schön, den Park können wir uns auch morgen anschauen«, stimmt meine Mutter sofort zu. Sie muss wirklich sehr frieren, wenn sie freiwillig in ein Pub geht. Sie hakt sich bei meinem Vater unter, nimmt Patrick fester bei der Hand und schreitet forsch aus. Nach fünf Minuten stehen wir vor dem »Sitting Duck« in der Main Street, direkt gegenüber der alten Steinbrücke, die sich über den Fluss Liffey reckt. Es ist ein typisch traditionelles irisches Pub mit leuchtend roter Shop-Front aus Holz und mit alten, angestaubten Guinnessflaschen im Schaufenster. Seán geht voraus, führt uns an einen niedrigen Tisch, der von noch niedrigeren Holzhockern umstellt ist. In der Ecke steht eine moosgrüne, mit dickem Leder bezogene Couch. Es riecht nach Zigaretten, kaltem Staub und abgestandenem Bier. Blaue Rauchwolken hängen über den Köpfen der Männer an der Bar.