5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Eifel-Krimi

- Sprache: Deutsch

»Zustände wie im alten Rom«, kommentierte Kommissar Fröhlich, »was ist die Eifel doch für ein verderbter Landstrich.« — Fünf »Wilde Schwestern« machen ein Ahrweiler Internat unsicher. Als zwanzig Jahre später eine von ihnen auf bizarre Weise ermordet wird, geraten die übrigen vier unter Verdacht. Der Schock für Mülenberk: Die Beweise gegen seine Tochter Marie sind erdrückend. Als wäre das alles noch nicht genug, wird Mülenberk in mehrere Ritualmorde hineingezogen, die die Menschen in der Eifel zutiefst verstören. Hass, Gier und ein zu hohes Wagnis münden in einem Drahtseilakt, der nicht nur für Mülenberk bei jedem falschen Schritt tödlich enden kann. Der Autor zieht uns in ein unergründliches Geflecht aus Lügen, Manipulation und menschlichen Abgründen hinein, das uns bis zur letzten Seite nicht mehr loslässt. Das Video zum Krimi unter: www.blutundwurst.de

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 387

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Rolf Eversheim

Tödliche Begierden

Ein Eifel-Krimi

Copyright: © 2020 Rolf Eversheim – [email protected]

Umschlaggestaltung: FRIEDSAM. Werbeagentur GmbH, Sinzig

Umschlagfoto: Durch Kotin. Snow white girl poisoned apple. Shutterstock.com

Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Verlag und Druck:

tredition GmbH

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

978-3-347-13547-5 (Paperback)

978-3-347-13548-2 (Hardcover)

978-3-347-13549-9 (e-Book)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

www.blutundwurst.dewww.mordseifel.de

Rolf EversheimViel mehr als gute Bücher.

Hans-Jürgen Vollrath

Dr. Rolf Eversheim, 1959 in einem Forsthaus in der Eifel geboren, hat die Seele der Eifel mit der Muttermilch aufgesogen. Seine Lehr- und Wanderjahre trugen ihn nach Bonn, wo er ein Vierteljahrhundert studiert, gearbeitet, geliebt, gesungen, geweint und gelacht hat.

Er hing seinen Beruf an den Nagel um seiner Berufung zu folgen: Schreiben und seine Leser in der Spannung eines Krimis Entspannung finden zu lassen. Und den Teilnehmern an seinen Lesungen und Mitspielkrimis Eifeler Lebenskunst so zu vermitteln, dass sie leichter und unbeschwerter nach Hause gehen.

Bisherige Veröffentlichungen

„Geht doch, Papa!“, epubli 2016

(Bezug versandkostenfrei: www.blutundwurst.de)

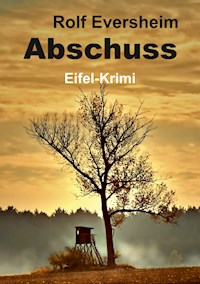

„Abschuss“, Eifelkrimi, cmz 2016

(Bezug versandkostenfrei: www.blutundwurst.de)

Lesungen und Mitspielkrimis:

aktuelle Termine auf www.blutundwurst.de

Ein einfacher Freund in meinem Dorf ist mehr wert als sechzehn Brüder am Kaiserhof.

Chinesisches Sprichwort

»Glaub mir, das Böse hat längst Einzug gehalten in die Eifel. Es wird sich nicht aufhalten lassen und Leichen werden seinen Weg pflastern.«

Dr. Karim Balter, Schönheitschirurg in Bad Neuenahr

»Vergiss’ es Mülenberk! Erstens habe ich Unterwäsche an. Und zweitens muss ich arbeiten. Anscheinend im Gegensatz zu dir.«

Anna, Wirtin der Gaststätte ›Zur Wilden Sau‹

»Was es uns in diesem Fall so besonders schwierig macht, ist, dass alles, was wir sehen, eine Perspektive ist, nicht die Wahrheit.«

Westenhoff, Oberstaatsanwalt

1. Kapitel

Zum dritten Mal nahm sie die zerknüllte Einladung aus dem Papierkorb, gerade so, als hätte sie nicht bereits beim ersten Lesen gewusst, dass Monique Doerffel besser aus ihrem Leben verschwunden blieb. Monique Doerffel, ihre beste Freundin. Bis sie ihr Alexander ausgespannt hatte. Nicht, dass der Abgang ihres entbehrbaren Freundes sie mit ihren 17 Jahren tief getroffen hätte. Nein, die Art und Weise, wie Monique Doerffel sich Alexander angeeignet hatte, hatte dafür gesorgt, dass sie die Freundschaft für beendet erklärt und Monique nach dem Ende der Schulzeit 20 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Was sie gelegentlich über sie gehört hatte, war alles andere als nett und viel mehr, als sie wissen wollte. Monique Doerffel, die Rättin.

»Liebe Marie, wir hatten schon in der Schule unsere kleinen Geheimnisse und ich bin sicher, dass du sie in deinem eigenen Interesse niemals verraten hast! Dies ist jetzt zwanzig Jahre her und es ist an der Zeit, mit einem kleinen süßen Geheimnis wieder an unsere verschworene gemeinsame Zeit anzuknüpfen!«

Marie konnte es nicht fassen, mit welcher Chuzpe sich Monique nach zwei Jahrzehnten Funkstille bei ihr meldete.

»Ich lade alle Wilden Schwestern‹ zu mir nach Bonn ein. Es erwartet euch ein phantasieanregender Abend mit einer bezaubernden Fee, die unsere erotischen Welten erweitern wird.«

Marie nahm die Einladung, die der Postbote ihr nichtsahnend in den Briefkasten des Düsseldorfer Anwesens geworfen hatte und zerriss sie in viele kleine Schnipsel. Keiner davon war größer als eine Briefmarke. Erotische Phantasien. So eine Unverfrorenheit! Dabei dachte sie an Alexander. Sicher hatte Monique ihn nach kurzer Zeit aus ihren Klauen entlassen, um sich den nächsten damit zu greifen.

Sie öffnete das Fenster und übergab die Fetzen der Einladung dem frischen Frühlingswind. Sie schenkte sich ein Glas Spätburgunder von der Ahr ein, legte eine CD von den Scorpions auf und ließ sich mit einem tiefen Seufzer aufs Sofa fallen.

Bei ›Wind of Change‹ wurden Erinnerungen an ihre Schulzeit wach. Mit 16 Jahren war sie auf das private Eliteinternat in der Eifel gekommen. Die Entscheidung ihrer Eltern zu akzeptieren, war ihr nicht leichtgefallen, aber rückblickend musste sie sich eingestehen, dass es eine richtige Entscheidung war. An ihrem Düsseldorfer Gymnasium war sie in eine Clique geraten, deren Einfluss auf sie, höflich gesprochen, ungünstig war. Ihre viel zu früh verstorbene Mutter hatte es drastischer ausgedrückt. »Kind, so gibt das nix mit dir. Diese Clique zerstört deine Zukunft. Und das werden dein Vater und ich nicht zulassen.«

Voller Frust und mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch hatte sie sich schließlich gefügt. Im Internat fand sie überraschend schnell Anschluss. Nicht wenige Neuzugänge ihrer Klasse waren aus ähnlichen Gründen wie sie hier. Ihre neue Clique nannte sich die ›Wilden Schwestern‹ und das waren sie auch. Marie lächelte, als sie die Bilder der Klassenkameradinnen vor ihrem geistigen Auge sah. Ein Wiedersehen in alter Besetzung wäre bestimmt toll, aber nein, auf gar keinen Fall im Reich der Rättin.

Nach dem dritten Glas Wein war Marie eingedöst und wurde vom Klingeln des Telefons geweckt. Sie schaute auf die Uhr. Wer um alles in der Welt rief sie um zehn Uhr abends noch an? Sie hob ab und bereute es im nächsten Augenblick.

»Hallo Marie, hier ist Monique. Monique Doerffel. Wie schön, dass ich dich direkt an der Strippe habe!«

Monique sprach ganz einfach so, als hätten sie sich erst gestern gesehen. Keine Unsicherheit, keine Verlegenheit, keine Spur von einem schlechten Gewissen. Marie war überrumpelt. Monique hatte sie in ihre Spinnennetze gewickelt und Marie hörte sich zum Ende des Telefonates nur noch sagen: »Natürlich nehme ich deine Einladung gerne an, Monique. Ich freue mich ja so.«

Marie schenkte sich den Rest der Weinflasche ein und trank das Glas in einem Zug leer. Wie hatte Monique es in nur fünf Minuten fertiggebracht, derart ihre Meinung zu ändern? Waren es Sätze wie »Du warst doch immer schon meine Lieblings-Wilde-Schwester« oder »Komm, das ist doch schon ewig her, dass du dich überhaupt noch daran erinnerst« oder »Was meinst du, was wir alles aus den Gesichtern der Schwestern lesen werden?« Oder hatte sie schlicht und einfach dem Drängen von Monique nichts entgegenzusetzen, die sie schon immer mitgerissen hatte wie ein ICE, dem man bei voller Fahrt zu nahe gekommen war. Den Versuch, ihre Zusage mit ihrer Verschlafenheit und dem Wein zu rechtfertigen, gab sie bald auf. Monique hatte es wieder mal geschafft. Marie war sicher, dass ausnahmslos alle ›Wilden Schwestern‹ da sein würden. Keine war der Manipulationskraft von Monique gewachsen.

2. Kapitel

Nur wenige Geräte wurden vormittags genutzt. Das Fitnessstudio in Bad Neuenahr erwartete die Mehrzahl seiner Besucher erst am späten Nachmittag oder in den Abendstunden. Das ›Body & Soul‹ war auf gehobene Ansprüche ausgelegt und entsprechend gestalteten sich die Mitgliedsbeiträge. Um diese Uhrzeit trainierten in der Regel Frauen, die Mann und Kinder aus dem Haus in die Schule und die Firma befördert hatten und bis zum Mittag ihre happy hour zwischen den familiären Verpflichtungen genossen.

Umso erfreuter waren die beiden Stammkundinnen, dass sie um diese Uhrzeit aus den Augenwinkeln einen durchtrainierten Best Ager beobachten konnten, der seinen Trainingsparcours mit der Leichtigkeit, Eleganz und Konzentration einer Raubkatze zu absolvieren schien.

Irina Kauffmann konnte gar nicht genau festmachen, wieso er sie an einen Jaguar erinnerte, vielleicht weil sie am Vorabend im Fernsehen eine Sendung über die Raubkatzen Mittel- und Südamerikas angeschaut hatte. Jaguare sind Einzelgänger und setzen alles daran, Kontakt mit Artgenossen zu vermeiden. Dieser Satz brachte sich in Erinnerung, als sie den durchtrainierten Mann mit dem markanten Gesicht beim Training beobachtete. Sie schüttelte den Kopf über ihre eigenen Gedankengänge.

Mit gemischten Gefühlen sah Irina Kauffmann ihren vierzigsten Geburtstag auf sich zukommen. Sie trat in den Crosstrainer, als wäre dieser dafür verantwortlich, dass der Glanz der Jugend verblasste, um irgendwann ganz zu verschwinden. In dem Eliteinternat, in das ihre Eltern sie geschickt hatten, als die pubertierende Tochter ihnen längst über den Kopf gewachsen war, hatten sie einen Deutschlehrer. Er musste damals Mitte fünfzig gewesen sein. Sie hatten ihn immer für einen uralten Kauz gehalten, was wohl auch an seinen langen weißen Haaren lag, mit denen er seiner Abneigung gegen das spießige Lehrerkollegium und seine Sympathie für die Heranwachsenden Ausdruck verlieh. Seinen richtigen Namen hatte sie vergessen, er hieß überall nur ›Der Graue‹. ›Der Graue‹ hatte eine Vorliebe für antike Dichter und mindestens einmal im Monat, wenn sie ihn mal wieder all zu deutlich hatten spüren lassen, dass die Zukunft ihnen gehörte, zitierte er den Griechen Aesop, um sie mit der Vergänglichkeit der Jugend vertraut zu machen. Sie sah das Bild vor sich, wie ›Der Graue‹ ganz ruhig wurde, sich erstaunlich geschmeidig auf das Lehrerpult setzte, seine Brille zurechtrückte und sie voller Güte anschaute. »Kinder«, sagte er, auch wenn sie längst von allen anderen Lehrern gesiezt wurden, »Kinder, wisst ihr, was der große Grieche Aesop mal gesagt hat?«

Und obgleich er wusste, dass sie es ganz genau wussten, freute er sich jedes Mal darüber, wenn sie laut ›nein‹ riefen. »Dann hört jetzt mal ganz genau zu und merkt es euch gut. In zwanzig Jahren werdet ihr es verstehen. Also: Ursprünglich wurden dem Menschen 30 Lebensjahre zugestanden. Mit dieser kurzen Spanne war der Mensch aber unzufrieden, und so nahmen die Götter dem Esel, dem Hund und dem Affen einige Jahre ab und gaben sie dem Menschen. Der Mensch hat nun die ersten 30 Jahre seines Lebens zu eigen, die nächsten 18 Jahre muss er sich plagen wie ein Esel. Zwischen dem 48. und 60. Lebensjahr liegt er dann in der Ecke, knurrend wie ein alter Hund, und wenn es hoch kommt, sind ihm noch weitere 10 Jahre beschieden, in denen er närrisch ist wie ein Affe.«

Das Lachen darüber war Irina Kauffmann längst vergangen. Sie hatte Aesop verstanden. Mit seinen graumelierten Haaren erinnerte sie der Jaguar ein wenig an ihren alten Lehrer. Sie wandte sich ihrer Freundin zu, die sich mit einem Handtuch den Schweiß aus der Stirn wischte, ohne die Augen von der Katze zu lassen.

»Weißt du, an wen der mich ein wenig erinnert, Marie Theres?« Marie Theres Förster erschrak. Sie war mit ihren Gedanken ganz weit weg gewesen. »Wen meinst du?« »Genau den, den du die ganze Zeit so anstarrst«, lachte Irina Kauffmann.

Marie Theres war eingeschnappt. »Ich starre niemanden an! Ich war nur in Gedanken. Was du immer denkst!«

»Ich denke nicht. Ich sehe!«

»Ist mir zu blöd«, schmollte Marie Theres während sie vom Crosstrainer stieg, als wäre es ein ungezähmtes Pferd, das jeden Moment aufbäumen könnte.

»Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?« So kannte Irina Kauffmann ihre Freundin nicht.

»Wenn es eine Laus wäre, dann wäre ja alles gut. Es ist eine ausgewachsene Rättin!« Marie Theres begann vor Wut zu zittern. »Zuerst macht sie sich in aller Öffentlichkeit an meinen Mann ran und dann lädt sie uns ›Wilde Schwestern‹ zu einer Party mit erotischem Hintergrund ein, gerade so, als wäre nie etwas gewesen. Du hast doch sicher auch eine Einladung bekommen?«

»Ja, habe ich. Und hatte sie schon in den Mülleimer geschmissen, als Monique mich abends spät anrief und mich so lange bequatscht hat, bis ich zugesagt habe.«

»Genau so war es bei mir. Die macht seit zwanzig Jahren mit uns, was sie will! Irina, so darf das nicht weitergehen. Die Rättin muss weg! Sie wird uns alle noch ins Verderben stürzen.«

»Wie stellst du dir das vor? Wir können sie doch nicht so einfach verschwinden lassen!«

»Vielleicht doch. Man muss es nur richtig einfädeln. Lass’ uns doch heute Abend gemeinsam was essen gehen. Im ›Alten Weinhaus‹ können wir ungestört reden.«

»Gute Idee«, bestätigte Irina Kauffmann. »Mein Mann ist sowieso beim Kegeln. Sagt er.«

»Sagt er«, wiederholte Marie Theres und dachte an ihren Mann und an Monique.

Auf ihrem Weg zu den Duschen sahen sie den Jaguar, wie er sich Eisenscheibe um Eisenscheibe auf die Hantelbank aufpackte, gerade so als gälte es, einen Baukran mit Gewichten zu bestücken. Er legte sich mit dem Rücken auf die Bank, konzentrierte sich und drückte die Stange nach oben, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Die beiden Frauen sahen sich wissend an. Ihre Männer waren Bürotiger, ihre Trainingsgeräte Handys und Tastaturmäuse. Die einzigen Gewichte, die sie stemmten, waren die Biergläser am Stammtisch.

Ein abgewürgter Schrei und ein Unheil ahnen lassendes metallisches Geräusch drang von der Hantelbank zu ihnen herüber. Sie drehten sich um und der Atem stockte ihnen. Die Stange mit den Gewichten lag auf dem Hals des durchtrainierten Mannes, der sich offensichtlich aus eigener Kraft nicht von der ihn erstickenden Last befreien konnte. Der Hals war eingeklemmt und der Winkel, in dem er seine Arme bewegen konnte, war viel zu ungünstig, um seine Kraft auf die Stange mit den Gewichten zu bringen. Die Stange drückte ihm die Kehle zu.

Sie rannten zu ihm rüber und packten jede ein Ende der Stange. Während sein Kopf schon blau anlief, mussten sie feststellen, dass die Stange mit den Gewichten, die der Mann mit Leichtigkeit bewegt hatte, ihnen beiden zu schwer war.

»Auf drei!«, brüllte Marie Theres. Den beiden Frauen war klar, dass sie nicht mehr viel Zeit hatten, wenn sie den Erstickenden retten wollten.

Zusammen riefen sie »Eins! Zwei! Drei!« Auf drei zogen sie mit aller Kraft, die sie in ihren Körpern mobilisieren konnten, die Stange ein Stück hoch. Ihre Arme zitterten unter dem Gewicht. Aber die wenigen Sekunden, die sie die Stange ein paar Zentimeter anzuheben vermochten, reichten dem Mann, seinen Kopf unter der Stange herauszuziehen. Die herunterfallende Stange glitt den Frauen aus den Händen und krachte herunter, wobei sie noch die Haare des Mannes touchierten. Um Haaresbreite war der Mann seinem Schicksal entronnen.

Sie ließen sich alle drei zu Boden fallen und atmeten tief durch. Ihnen war klar, wie nah der Tod ihnen auf den Leib gerückt war.

»Ich habe Ihnen mein Leben zu verdanken.« Der Jaguar hatte sich als Erster gefangen. »Darf ich mich vorstellen? Roman Mülenberk.«

»Irina Kauffmann. Angenehm.«

»Marie Theres Förster.«

»Komm, lass uns ›Du‹ sagen. Erstens sind wir im Fitnessstudio und zweitens habt ihr mir das Leben gerettet.« Während Mülenberk es aussprach, wunderte er sich selber über die Reihenfolge der Begründungen.

Sie zogen sich gegenseitig an den Händen hoch, die Anspannung lockerte sich und Mülenberk drückte beide freundschaftlich, um sich bei ihnen zu bedanken. Seine Einladung zu einem Kaffee an der kleinen Studio-Bar hatten sie gerne angenommen.

Jennifer, die neunzehnjährige Mitarbeiterin des ›Body & Soul‹, steckte in einem gelben Fitnessdress, bei dem man keine Phantasie entwickeln musste, um zu erfassen, was der dünne Stoff verbarg. Aber sie war immer freundlich und mit ihrem stets deutlich vernehmbaren Eifeler Dialekt durchbrach sie das Klischee von der Fitnessstudio-Blondine. Jennifer war stets gut drauf und happy, weil sie der Tristesse des Siebzigseelendorfs, in dem sie aufgewachsen war, entkommen war. Sie war sich sicher, dass niemand dieses Kaff vermissen würde, sollte es morgen ausgelöscht werden. Wahrscheinlich würde es noch nicht einmal bemerkt werden.

Wenn ein neues Mitglied Jennifer auf ihren Dialekt ansprach, lachte sie jedes Mal und kokettierte damit, dass Hochdeutsch ihre erste Fremdsprache war. Mülenberk konnte sich schwer vorstellen, dass weitere Sprachen hinzukommen würden. Sie war, was man bei ihrer Aufmachung nicht ahnen konnte, eine Vertreterin der jungen Eifelerinnen, die hier geboren waren, hier leben und hier begraben sein wollten. Nur nicht in einem Siebzigseelendorf. Jennifer las in den Gesichtern der drei Gäste sofort, dass etwas vorgefallen sein musste. Gehört haben konnte sie nichts, da sie die Bar so laut mit SWR3 beschallt hatte, als müsse sie einen Presslufthammer übertönen.

Mülenberk steckte sich die Finger in die Ohren und sofort drehte sie die Lautstärke herunter. »Guten Morgen Jennifer!«, rief er ihr zu, während er mit dem Daumen nach oben zeigte, um sich für die Herabsenkung der Lautstärke zu bedanken.

»Guten Morgen Herr Dr. Mülenberk!« Jennifer blieb hartnäckig dabei, auch wenn Mülenberk ihr schon mehrfach vorgeschlagen hatten, ihn zu duzen oder zumindest den Doktortitel wegzulassen. Die Chefin hatte ihr beigebracht, dass es gut für das Image des ›Body & Soul‹ sei, wenn Doktoren und andere Titelträger im Fitnessstudio wahrgenommen würden. Jennifer erschien das sehr einleuchtend und so hatte sie sich von jedem Gast alle irgendwie aufwertenden Namensbestandteile eingeprägt. Nur bei Frau Professor Dr. Stefania-Bernadette Greingroth von Oehningen fühlte sie sich regelmäßig überfordert und sprach sie mit gnädige Frau an, was diese stets mit hochgehobenem Kinn quittierte.

»Jennifer, mach uns bitte drei starke Kaffee und sicher hast du auch drei große Cognac dazu!« Mülenberk steckte der Schreck noch tief in den Knochen. Wie hatte das nur passieren können?

»Ja klar, kein Problem. Aber was ist denn passiert?«, wollte Jennifer wissen.

»Den Herrn Doktor hättet ihr beinahe umgebracht! Das ist passiert!« Irina Kauffmann stand die Wut im Gesicht geschrieben. »Eure Geräte sind nicht vorschriftsmäßig gesichert.«

Jennifer verstand nur Bahnhof. »Ich weiß ja gar nicht, was passiert ist. Kann mich bitte jemand aufklären.«

Mülenberk wollte nicht, dass die Situation eskalierte. »Die Hantelstange hinten am Gerät Nummer 19 ist auf mich runter gekracht und hat mir die Kehle zugedrückt. Ohne die zupackende Hilfe der beiden Damen läge ich jetzt erstickt im Gerät.«

Jennifer fiel alle Farbe aus dem Gesicht. »Um Himmels Willen, Dr. Mülenberk! Das ist ja furchtbar. Aber wieso sind Sie denn überhaupt an das Gerät Nummer 19 gegangen?«

»Wieso sollte ich nicht?«

»Weil da ein großes Schild dranhängt: ›Achtung. Gerät defekt. Nicht benutzen! Lebensgefahr.‹ Das Sicherungssystem ist anscheinend kaputt. Jeden Augenblick erwarten wir einen Techniker des Herstellers hier. Das sei noch nie vorgekommen, haben die am Telefon gesagt. Und dass wir sofort ein Warnschild dran hängen sollen.«

»Da hing kein Schild«, war Mülenberk sicher.

Irina Kauffmann und Marie Theres Förster sahen sich verunsichert an. »Als wir vor einer guten Stunde vorbeigingen, hing da so ein Schild. Wir haben noch darüber gerätselt, wie ein neues Gerät schon defekt sein kann. Vielleicht ein Billigimport aus China.« Marie Theres ergänzte: »Mein Mann sagt immer, der Chinese macht noch den ganzen Mittelstand in der Eifel kaputt.«

»Also, da war kein Schild, als ich zum Gerät kam. Ich gehe jetzt rüber und schaue nach. Ich bin doch nicht blöd!« Gereizt eilte Mülenberk zur Hantelbank. Er traute seinen Augen nicht. Die Bank, die eben noch auf dem Boden stand, war nun wieder hochkant an die Säule des Gerätes gestellt und mit zwei Splinten ordnungsgemäß gesichert worden. Daran hing unübersehbar ein großes Schild mit den deutlichen Warnhinweisen. Das hätte er nie und nimmer übersehen. Wer hatte das Schild entfernt, bevor er zur Hantelbank gegangen war? Und wer hatte in der Zwischenzeit die Bank wieder hochgestellt und das Schild daran befestigt? Den fürchterlichen Verdacht, der in ihm aufkeimte, würde er auf jeden Fall vorerst für sich behalten.

»Und, hing da ein Schild?« Jennifer war sich ihrer Sache sicher.

»Ja, da hing tatsächlich ein Schild. Wie hatte ich das nur übersehen können«, heuchelte Mülenberk. »Ich war wohl noch nicht richtig wach.«

»Um das Schild zu übersehen, hätte man doch blind sein müssen.« Irina Kauffmann konnte nicht glauben, dass irgendeiner, geschweige denn ein Mann wie der Jaguar, den Hinweis übersehen konnte.

»Ich war wohl doch noch im Schlafmodus«, wiegelte Mülenberk ab und an Jennifer gewandt fragte er: »Wer war denn außer uns vieren hier am Tresen eben noch im Studio?«

Jennifer dachte lange nach und sah in den Computer, der das Ein- und Ausloggen der Trainierenden registrierte. »Niemand sonst war hier. Er hätte ja an mir vorbei gemusst und ich war die ganze Zeit am Empfang.«

»Merkwürdig, sehr merkwürdig«, dachte Mülenberk, während er den Cognac in den Kaffee schüttete und unter Zugabe von reichlich Zucker das Gemisch langsam mit dem Löffel verrührte.

»Moment!«, rief Jessica. »Natürlich war – wie jeden Morgen – die Chefin noch hier. Sie schließt ja die Tür auf und macht einen Kontrollgang, bevor sie mich alleine lässt.«

»Weißt du, wann sie gegangen ist?« Nur ein kurzes Zucken seines linken Augenlids verriet Mülenberks Anspannung.

»Nein, das weiß ich nicht. Frau Doerffel ist heute offensichtlich gegangen, ohne sich von mir zu verabschieden. Normalerweise sagt sie mir jeden Tag, bevor sie geht, was ich noch zu tun habe.« Jennifer schaute aus dem Fenster auf den Parkplatz. »Ihr Wagen ist jedenfalls nicht mehr da.« Die drei Frauen bemerkten nicht, dass Mülenberks linkes Augenlid zuckte.

3. Kapitel

Mülenberk rempelte mit einem Mann zusammen, gerade als er frisch geduscht aus dem Umkleideraum des ›Body & Soul‹ trat. Er entschuldigte sich bei dem rundlichen Mann mit gepflegtem Dreitagebart, der in einem etwas zu engen Monteuranzug mit dem Logo einer bekannten Sportgeräteherstellerfirma steckte. »Sie haben aber ein umwerfendes Wesen«, lachte der Rundliche freundlich, »ein Glück, dass ich genügend Gegengewicht habe.«

»Tut mir leid, ich bin etwas neben der Spur heute früh. Sind Sie wegen der defekten Hantelbank hier?«

»Und hellsehen können Sie auch!« Der fröhliche Rundliche schien einen Clown gefrühstückt zu haben.

»Könnte ich hellsehen, wäre ich nicht an das Gerät Nummer 19 gegangen«, dachte Mülenberk ohne weiter darauf einzugehen. »Aber sagen Sie mal, wie können die Sicherheitssysteme bei so einem neuen Trainingsgerät denn kaputt sein?«

»Tja, das ist eine interessante Frage, die uns auch firmenintern beschäftigt. So einen Fall hatten wir noch nie. Wir verarbeiten im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern ausschließlich hochwertige Materialien. Zudem verpflichtete sich der Betreiber des Fitnessstudios zu einer halbjährlichen Inspektion aller Geräte durch einen Mitarbeiter unserer Firma.«

Mülenberk schaute den Rundlichen an. »Und das wurde im ›Body & Soul‹ auch so eingehalten?«

»Zu 100 Prozent. Frau Doerffel legt größten Wert auf die Einhaltung unserer Wartungsintervalle. Ich würde sagen, dass sie zumindest da unsere penibelste Kundin ist.«

»Zumindest da?«

»Bei den Ratenzahlungen klemmt es wohl häufiger, habe ich gehört.« Und noch während er sprach ärgerte er sich, dass ihm diese interne Information herausgerutscht war. »Aber wissen Sie, es wird viel erzählt und selten ist was Wahres dran«, bemühte er sich um Korrektur.

Mülenberk tat so, als ginge es ihn nichts an. »Da haben Sie Recht. Mich interessiert es nicht. Was mich interessiert, ist der Fehler am Gerät.«

»Warum denn das? Sind Sie von der Berufsgenossenschaft?«, fragte der Monteur plötzlich sehr misstrauisch. Fitnessgeräte waren Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung und bei Kontrollen stand immer Ärger ins Haus.

»Nein, ganz und gar nicht. Ich trainiere hier und dummerweise wäre ich heute früh beinahe unter der Hantelstange erstickt.«

»Wie kann das denn sein? Frau Doerffel hat doch ein riesiges Warnschild angebracht? Das haben wir ihr jedenfalls sofort empfohlen, als sie uns anrief.«

»Das habe ich anscheinend übersehen.«

»Na, junger Mann, das scheint ja heute nicht ihr Glückstag zu sein«, lachte der Monteur. »Dann wollen wir uns den Patienten einmal anschauen!«

Der Rundliche schien sich zu freuen, dass sich einer für seine Arbeit interessierte. Mit einem Spezialwerkzeug entfernte er die Verkleidung an Gerät Nummer 19, das nun sein Innenleben preisgab.

»Sehen Sie hier, das sind die beiden Sicherungszüge aus hochwertigem Stahlseil. Die sind völlig unbeschädigt. Hier fühlen Sie, glatt wie ein Babypopo.«

Mülenberk ließ seine Finger über das Seil gleiten. Keine Faser war gerissen. Er schaute den Monteur fragend an. Der zuckte nur kurz mit den Schultern und wandte sich wieder der Technik zu. Mülenberk wunderte sich, wie viel sich davon in einem scheinbar so einfachen Gerät wie einem Hantelturm verbarg.

»Die Mechanik ist völlig in Ordnung. Jetzt schauen wir mal nach der Elektronik.«

»Elektronik? Und ich dachte immer, Fitnessgeräte kämen ohne Strom aus«, wunderte sich Mülenberk.

»Sehen Sie, dieses Gerät hier ist ein Testgerät. Deshalb haben wir es Frau Doerffel kostenlos hierhin gestellt. Die meisten Amateure trainieren gerade an der Hantelbank über ihren körperlichen Möglichkeiten, was immer wieder zu Verletzungen führt. Wir haben ein System entwickelt, bei dem das praktisch nicht mehr vorkommt, weil die Kräfte der Hantelstange elektronisch kontrolliert und nötigenfalls abgebremst werden. Mehr darf ich Ihnen nicht dazu sagen. Industriespionage ist der größte Feind der heimischen Wirtschaft.«

Er entfernte einige farbige Kabel von der Steuereinheit und schraubte das sie schützende Aluminiumgehäuse von der Größe einer Zigarrenkiste ab. Mülenberk sah ihm zu, wie er das Gehäuse mit äußerster Sorgfalt betrachtete.

»Jetzt wird es ernst«, sagte er mehr zu sich selbst und schraubte das Gehäuse auf. »Junger Mann, ich muss Sie bitten, mich jetzt alleine zu lassen. Vorschrift ist Vorschrift.«

Mülenberk kam der Aufforderung scheinbar gerne nach. »Ich muss eh zu einem Termin. Danke für das nette Gespräch!«

»Passt schon«, brummelte der Rundliche, der so in seine Arbeit vertieft war, dass er nicht mitbekam, dass Mülenberk nur ein paar Schritte weiter hinter einem großen Geräteturm in Deckung gegangen war, sodass er die Arbeiten heimlich beobachten konnte.

Der Monteur verstand ganz offensichtlich sein Geschäft, auch wenn Mülenberk nicht im Detail erkennen konnte, was die Steuereinheit dem Hersteller verriet. Das brauchte er auch nicht, denn der Rundliche war so nett, unverzüglich seinem Vorgesetzten telefonisch Bericht zu erstatten.

»Chef, hier ist Riedemann!«, rief er aufgeregt in sein Handy. »Ich habe gerade den Turm im ›Body & Soul‹ untersucht. Halten Sie sich fest! Jemand hat das Gehäuse geöffnet und sich an der Elektronik zu schaffen gemacht. Und halten Sie sich fest! Was ist Chef? Ach so, sie halten sich schon fest. Ja, ich komme ja schon zur Sache. Also. Es hat sich ganz offenkundig jemand an der Steuerung zu schaffen gemacht. Die Jungs in der Firma müssen das nochmal ganz genau checken. Irgendjemand hat versucht, die Software zu kopieren. Dadurch ist unser Sicherheitssystem aktiviert worden und die Software hat sich von alleine gelöscht. Ja, sicher war das gut, Chef. Das Gerät funktioniert ja auch rein mechanisch. Nur wusste derjenige, der sich daran zu schaffen gemacht hat, nicht, dass hierzu mit dem Hebel 3fB auf das mechanische Sicherungssystem umgeschaltet werden muss. Hätte beinahe so einen Trottel das Leben gekostet, der das Warnschild ignoriert hat. Ja Chef, da haben Sie Recht. Es wimmelt von Idioten. Nein, Sie natürlich nicht, Chef. Bis gleich Chef. Ich bin in dreißig Minuten in Bonn.«

Nachdem Riedemann sein Handy umständlich in der Hosentasche verstaut hatte, packte er das Steuergerät sorgfältig in seinen Montagekoffer, schaltete mit dem Hebel 3fB das mechanische Sicherungssystem ein, schraubte die Verkleidung an und legte sich auf die Bank, um die fast gewichtslose Hantelstange ein paar Mal rauf und runter zu drücken. Zufrieden stellte er fest, dass alles funktionierte. Er packte zusammen, nahm das Warnschild und überreichte es am Empfang Jennifer. Mit einem »Alles wieder ok!« war er zur Türe hinaus und hinterließ eine sprachlose Jennifer. »Datt wor ne komische Hellije«, würde sie später ihrer Chefin berichten.

Als Mülenberk sich am Empfang abmeldete, stöckelte eine hochgewachsene Dame undefinierbaren Alters, deren Parfumwolke sie in einen Kokon von Chanel hüllte, zur Tür herein. Ihr Blick, mit dem sie Jennifer und Mülenberk nur anschaute, um ihnen mitzuteilen, dass es unter ihrem Niveau lag, mit ihnen auch nur ein Wort zu wechseln, sog sich plötzlich an Mülenberk fest, der sich einen Spaß daraus machte, sie seinerseits mit Blicken wissen zu lassen, dass er sie längst taxiert hatte und nichts von Interesse an ihr festzustellen war. Da sie offensichtlich ein derartiges ungezogenes Verhalten nicht gewohnt war, schnappte sie kurz nach Luft und erinnerte an einen Goldfisch, den ein fieser Nachbarsjunge aus dem Gartenteich gegrapscht hatte und ihn nun interessiert betrachtete.

»Guten Tag, gnädige Frau«, strahlte Jennifer sie an und ließ sich ihre wahren Gedanken über Frau Professor Dr. Stefania-Bernadette Greingroth von Oehningen nicht anmerken. Mit hocherhobenem Kinn schritt diese wortlos in die Umkleidekabine.

4. Kapitel

Die Balken im ›Alten Weinhaus‹ hatten schon Vieles erlebt und Vieles mit angehört. Wären sie nicht aus alter deutscher Eiche, hätten sie sich längst vor Bedrücktheit und Leid verbogen bei den Erfahrungen, die sie über die Jahrhunderte gemacht hatten: In Liebe, Krieg und Geschäft schien alles erlaubt. Und noch heute taten sie das, was sie seit Jahrhunderten taten. Egal, was auch im Weinhaus gesprochen wurde, sie schwiegen und gaben niemals ein Geheimnis preis, auch nicht das von Marie Theres Förster und Irina Kauffmann, selbst wenn ihre Pläne zu den verderbtesten gehörten, die jemals in ihrer Anwesenheit geschmiedet worden waren.

5. Kapitel

Marie stand vor einem extravaganten Designerhaus, das zwischen den biederen Häusern von längst pensionierten Ministerialbeamten, Ärzten und heutigen Telekommanagern in Bonns edler Wohngegend so auffiel, wie Arnold Schwarzenegger in einem Damenballett. Das avantgardistische Haus mit seinem quaderförmigen Baukörper, seinem Flachdach und dem direkt angrenzenden großzügigen Pool vermittelte die Botschaft, dass hier jemand mit besonderem Geschmack lebte, für den Geld keine Rolle spielte. Marie unterdrückte eine in ihr aufkommende Ahnung, dass zwischen dem Haus und seiner Bewohnerin eine große Lücke klaffen könnte.

Sie kontrollierte sicherheitshalber die Hausnummer, die mit der in der Einladung übereinstimmte. Dann fand sie ein kleines Namensschild mit den Initialen M.D. Sie schaute noch einmal auf die Uhr. Es war genau 19: 55 Uhr als sie auf den Klingelknopf drückte, und obwohl sie fünf Minuten zu früh dran war, war sie doch als Letzte der ›Wilden Schwestern‹ eingetroffen.

Monique Doerffel öffnete die Tür und die beiden Frauen standen sich für einen Moment gegenüber, als wären sie sich niemals im Leben vorher begegnet. Monique fing sich als Erste, fiel Marie um den Hals und zog sie hinein. Marie würde es später bereuen, dieses Haus jemals betreten und nicht auf dem Absatz kehrt gemacht zu haben.

»Marie, wie bezaubernd, dass du gekommen bist! Die anderen sind schon alle da. Du wirst dich wundern, wie die aussehen. Komm erst mal rein!«

»Echt jetzt?« Marie war verblüfft, dass sie die Letzte war. Pünktlichkeit war bei keiner der ›Wilden Schwestern‹ eine Tugend gewesen. Außer bei Franca. Franca war stets der Inbegriff der Zuverlässigkeit und Korrektheit gewesen. Was würde aus ihr geworden sein?

Monique Doerffel führte sie durch den Flur und öffnete die Tür zu einem riesigen hellen Zimmer, dessen Stirnseite nur aus Glas bestand. Ein Originalplakat der Pop-Art-Ikone Roy Lichtenstein zog die Blicke magisch an: Crying Girl. Monique hatte es schon im Internat als Poster in ihrem Zimmer hängen.

Ihre Klassenkameradinnen begrüßten sie mit großem Hallo. Monique füllte reichlich Champagner nach, wodurch das anfängliche Fremdeln sich wie die Perlen im Champagner verflüchtigte. Marie schaute in die Runde. Die letzten zwei Jahrzehnte waren an ihnen allen nicht spurlos vorbeigegangen. Leben war Zeichnen ohne Radiergummi und jede von ihnen hatte sicherlich ihr Päckchen zu tragen.

Die leicht herben Gesichtszüge mit den etwas hervorstehenden Wangenknochen schienen Franca Ruhlmann noch mehr zu prägen als zu ihrer Schulzeit. Hatte sie damals noch hier und da ein kleines Pölsterchen, war ihre Figur heute straff und durchtrainiert. Ihr Kostüm, in dem sie ein wenig wie eine Politesse aussah, passte weder zum Anlass noch zur Umgebung. Aber es passte zu Franca.

»Weißt du noch, Franca, wie wir alle so getan haben, als hätten wir deinen Geburtstag vergessen?«, fragte Irina Kauffmann lachend.

»Das war ganz schön gemein von euch, ich habe mich so richtig elend gefühlt.«

»Ach Franca, dafür haben wir dir doch abends die Überraschungsparty gemacht. Das war immerhin ’ne coole Nummer.« Monique strich ihr über den Arm.

»Für euch war es vielleicht ’ne coole Nummer«, sagte Franca so leise, als würde sie es sehr anstrengen, ihre Wut zu unterdrücken. »Ich durfte am nächsten Tag zum Direktor, weil eine Horde Jungs auf meinem Zimmer war und ihr bis drei Uhr in der Früh gehext habt.« Franca war anscheinend noch immer stinksauer auf sie.

»Mensch Franca, nach so vielen Jahren kannst du uns doch mal verzeihen. Wir haben es vielleicht etwas übertrieben, aber wir wollten dir doch nichts Böses«, warf Marie ein.

»Da bin ich mir nicht so sicher, liebe Marie, so gar nicht sicher.« Sie warf Monique einen hasserfüllten Blick zu. »Mich zu kränken, hat dir immer ein besonderes Vergnügen bereitet.«

Monique dachte nicht daran, ernstlich auf diesen Vorwurf einzugehen. »Papperlapapp. Alles dummes Zeug. Zugegeben, es mag sein, dass ich den Bogen manchmal etwas überspannt habe, aber bestimmt nicht aus böser Absicht. Dafür habe ich dich immer viel zu gerne gemocht.«

Marie schoss Moniques Satz aus ihrem Telefonat durch den Kopf, »Du warst doch immer schon meine Lieblings-Wilde-Schwester.« Aber sie sagte nichts. Da Franca und die andern auch nichts mehr sagten, entstand eine peinliche Stille. Marie Theres schaute zu Irina rüber und Marie kam es so vor, als wollte sie sagen, dass es an der Zeit sei. Irina nickte kaum merkbar.

Das Klingeln der Türglocke befreite sie von der Stille. Als Monique draußen war, um die Tür zu öffnen, zischte Franca nur »Die Rättin!«.

»Rättin!« bekräftigten Irina und Marie Theres unisono. »Sie war, ist und bleibt eine miese Rättin«, resümierte Irina.

Marie hatte längst bedauert, gekommen zu sein, obwohl der eigentliche Abend ja noch gar nicht begonnen hatte. Der eigentliche Abend. Sie hatte keine rechte Vorstellung von einer bezaubernden Fee, die ihre erotischen Welten erweitern würde, wie es in der Einladung geheißen hatte. Wenn sie überhaupt irgendetwas erwartet hatte, dann eine hochhackige Lack-und-Leder-Tussie. Umso überraschter war sie, als eine eher unauffällige, ca. dreißigjährige Frau in Jeans, T-Shirt und Mokassins das Zimmer betrat. Sie stellte ihren Trolley, der wie ein zu groß geratener Kosmetikkoffer wirkte und als Handgepäck im Flieger keine Zulassung bekommen hätte, auf den Boden ab und stellte sich vor.

»Hallo und guten Abend. Ich bin Cornelia van Horn. Sagt einfach Conny zu mir. Ich bin heute Abend eure Fee.« Sie reichte jeder die Hand und alle stellten sich mit Vornamen vor.

»Was bist du denn für eine Fee?«, wollte Marie Theres wissen.

»Ach so, Monique hat eine Überraschung geplant. Dann will ich euch mal ganz schnell erklären, um was es geht.«

»Möchtest du ein Glas Champagner, Conny?«

»Gerne, Monique. Aber bitte nicht ganz voll. Ich bin ja mit dem Auto da und stille noch. Mein Mann passt heute auf den Zwerg auf.«

Die ›Wilden Schwestern‹ schauten sich achselzuckend an. Eine stillende Mutter als erotische Fee. Das würde ja was werden. Doch zu ihrer Überraschung stellten sie fest, dass Conny eine fröhliche, selbstbewusste und offene junge Frau, die ohne jede Scham oder Befangenheit über das Thema das heutigen Abends sprach: Sextoys.

Conny hatte ihr Equipment auf Moniques Bügelbrett aufgebaut und mit einem Tuch zugedeckt.

»Früher habe ich immer einen mobilen Verkaufstisch mit mir rumgeschleppt«, plauderte sie munter drauflos, »dann bin ich auf die Idee mit dem Bügelbrett gekommen. Wer von euch hat kein Bügelbrett zu Hause?«

Alle lachten. »Seht ihr, dann ist die erste Voraussetzung, auch bei Euch zu Hause eine Party zu veranstalten, ja bereits erfüllt.« Conny holte unter dem Tuch ein Badesalz hervor, das sie in einer Schüssel auflöste, sodass alle es gleich testen konnten. »Das Salz fällt unter die Kategorie ›Sinnlichkeitsprodukte für die Zweisamkeit‹.« Und während sie ihre Finger in die Badesalzlösung tauchte, wie weiland Tante Tilly die »Spüüüüüülhände« in das Geschirrspülmittel Palmolive, erklärte Conny ihnen schon mal, dass Männer immer ein Ölbad wollten, weil sie alles sehen könnten. Frauen dagegen bevorzugten Schaumbäder.

Irina griente Marie Theres an: »Genau wie bei meinem.«

»Ich verstehe mich als Love-Designerin«, erklärte Conny, während sie den ersten Vibrator hervorzauberte. »Die Produkte kauft man nicht, weil man sie braucht, sondern weil sie die Partnerschaft voranbringen.«

»Die Hoffnung stirbt zuletzt«, dachte Marie Theres, sprach es aber nicht aus. Conny fuhr in sachlichem Ton fort. »Es geht bei Dildopartys nicht darum, den Frauen eine batteriebetriebene Konkurrenz an die Hand zu geben, sondern darum, Spielzeuge zu verkaufen, die beiden Partnern Freude machen und das erotische Knistern zurück in die Beziehung bringen.«

Monique schaute Marie unvermittelt in die Augen. »Was wird denn dein Partner dazu sagen, wenn du mit einem Einkaufskorb voller Dildos zu Hause anrückst?«

Marie war so perplex, dass sie gar nichts sagen konnte und rot anlief. Alle lachten. Aber keine von ihnen wusste, dass es nicht die Dildos waren, die Marie in Bedrängnis brachten. Vielmehr war die Beziehung mit ihrem letzten Partner denkbar unglücklich gelaufen und sie hatte sie nach zwei Jahren beendet. Wenn sie darüber nachdachte, war es mit den beiden Beziehungen davor ziemlich ähnlich gewesen. Deshalb hatte sie beschlossen, erst nach ihrem vierzigsten Geburtstag Männer wieder zu einem Thema zu machen. Aber das ging niemanden etwas an. Sie dachte kurz darüber nach, wie ihr Verflossener reagiert hätte, wenn sie mit einem Korb voller Sextoys im Schlafzimmer aufgetaucht wäre und beantwortete Moniques Frage. »Du überraschst mich immer wieder mit deinen Phantasien, mein Schatz! Womit fangen wir denn nun an?«, »Und genau das hätte er niemals über die Lippen gebracht«, dachte Marie.

Die anderen schauten sie ein wenig neidisch an. Nur Moniques Mundwinkel verzogen sich spöttisch. Marie traute der Rättin weniger denn je. »Was weiß die alles über mich?«, überlegte sie, »und warum könnte sie das interessieren?«

»Das hier ist die ›Kleine Raupe Nimmersatt‹«, erklärte Conny den Dildo, den sie vom Bügelbrett genommen hatte.

»Er sieht aus gutem Grund gar nicht aus wie ein Penis, denn Penisse werden überbewertet.«

»Wie jetzt? Überbewertet?«, fragte Irina ungläubig dazwischen.

»Überbewertet vom Erotikfaktor aus gesehen«, begründete Conny, »deswegen sind unsere Spielzeuge bunt und mit Gesichtern. Spielzeuge dürfen auch wie Spielzeuge aussehen.«

»Toys are us! Große Kinderwelt!« Nicht nur Marie war die lockernde Wirkung des Champagners anzumerken. Sie war in weiser Voraussicht mit ihrem Wohnmobil angereist.

»Genau so ist es«, freute sich Conny, »schaut mal’ hier. Das ist einer unserer Favoriten. Der Geckolino.« Sie hielt Marie Theres einen Vibrator in Form eines lächelnden Geckos vor die Nase. »Der Geckolino hat acht Intervallstufen und ist badewannentauglich. Du kannst ihn am besten an der Nasenspitze ausprobieren, da sind wir sehr empfindlich.«

Marie Theres nahm den Geckolino, begutachtete ihn von allen Seiten, schaltete ihn auf Stufe drei und begann, ihre Nasenspitze zu bearbeiten.

6. Kapitel

Sie verfolgten die Blutspur nun schon seit drei Stunden. Durch Dornen, durch Bäche, bergauf und bergab. Es hatte viel geregnet in den letzten Tagen, ungewöhnlich viel für die Region. Selbst die zahlreichen kleinen Bäche waren rasant angestiegen und füllten die sonst so friedliche Ahr immer weiter auf. Die Anwohner beobachteten, dass sie immer weiter stieg und in einem stetig schneller werdenden braunen Strom ihre Fracht zum Rhein beförderte. Noch waren sie nicht besorgt. Mit Hochwasser hatten sie zu leben gelernt und es würde schon wieder aufhören zu regnen. Die Meteorologen schätzen die Situation deutlich anders ein. Ihre Computermodelle sagten weiterhin Starkregen mit ungewöhnlich hohen Niederschlagsmengen voraus.

Der Jagdnachbar von Mülenberk hatte am späten Abend im letzten Büchsenlicht einen Keiler beschossen, der unerfreulicher Weise den Tatort verlassen hatte. Da der Schütze einen dringenden Termin am nächsten Morgen hatte und die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass der unweit der Reviergrenze krank geschossene Keiler in das Revier von Mülenberk gewechselt sein würde, hatte der Jagdnachbar ihn noch mitten in der Nacht angerufen.

»Roman, hier ist der Heinrich. Heinrich Degen. Entschuldige die nächtliche Störung, aber ich bräuchte deine Hilfe.«

»Ist schon ok, Heinrich. Erzähl!« Mülenberk konnte sich denken, was den nächtlichen Anruf verursacht hatte. Er kannte den Winzer Heinrich Degen schon viele Jahre und schätzte ihn als Jagdnachbarn, mit dem man sich gut verstand. »Liebe deinen Nachbarn, aber reiße den Zaun nicht ein«, hatte seine Mutter ihm geraten und Mülenberk war gut damit gefahren.

»Ich habe gestern an Schorchen Dell im letzten Licht einen Keiler beschossen. Er hat die Kugel bekommen, ist aber auf und davon. So wie ich das einschätze Richtung Burglei. Am Anschuss ist Schweiß. Ich habe bereits unseren Schweißhundeführer angerufen, aber der ist morgen schon mit Nachsuchen ausgebucht. Ich bin wohl nicht der Einzige, bei dem es schlecht gelaufen ist. Er schickt den Alois Bongartz aus Rheinbach, der wird morgen um 7: 30 Uhr an der Schau-ins-Land-Hütte sein. Nur kennt der sich hier nicht aus und ich bin morgen Vormittag mit einem wichtigen Kunden verabredet, das kann ich nicht verschieben.«

»Du hast Glück, Heinrich. Ich habe zwar um 9: 00 Uhr einen Termin, aber den kann ich gut verschieben. Ich werde pünktlich am Treffpunkt sein.« Mülenberk war insgeheim froh, einen Grund zu haben, den Zahnarzttermin aufzuschieben. »Muss ich noch etwas wissen?«

»Ich habe auf ca. 60 Meter mit meiner 9,3 x 62 geschossen, Kupfer-Hohlspitz-Geschoss. Die Sau stand nicht ganz breit.«

»Verdammt, dann kann sie doch nicht weit gekommen sein!«, interpretierte Mülenberk die für Nichtjäger völlig unverständlichen Fachbegriffe.

»Der Keiler war groß, Roman. Er war mächtig groß«, hatte Heinrich Degen noch kleinlaut erklärt, bevor sie das nächtliche Telefonat beendet hatten.

Alois Bongartz hatte Mülenberk mit einem festen Händedruck und einem intensiven Blick in die Augen begrüßt. Er wollte abschätzen, mit wem er es zu tun hatte, denn die Nachsuche auf einen angeschossenen Keiler konnte sehr schnell gefährlich werden und da musste er sich auf seinen Begleiter verlassen können. Mülenberk schien ihm geeignet zu sein. Bongartz machte nicht viele Worte. Er hörte sich die Informationen an, die Mülenberk von Degen bekommen hatte, ohne sie zu kommentieren.

Der Hannoveraner Schweißhund namens Claudius, ein absoluter Spezialist mit jahrelanger Ausbildung, hatte den Anschuss gleich gefunden. Bongartz untersuchte ihn sorgfältig und sammelte ein kleines Stückchen Gewebe der beschossenen Sau vom Boden auf. Sie schauten sich beide an und wussten, dass es kein leichtes Unterfangen werden würde. Heinrich Degen hatte ganz offensichtlich die Leber eines Keilers getroffen, der im Schlamm Abdrücke hinterlassen hatte, die auf die Größe eines Ponys schließen ließen.

»Mit einem Leberschuss können Sauen noch kilometerweit flüchten und dieser Keiler ganz bestimmt«, fasste der Hundeführer die vor ihnen liegende Aufgabe zusammen. »Vielleicht wäre der Zahnarzttermin doch besser gewesen«, dachte Mülenberk. Aber jetzt war es zu spät.

Erst gegen 12 Uhr hatten sie ein erstes Wundbett gefunden, eine Stelle, an der der kranke Keiler sich auf seiner Flucht ausgeruht hatte. Sie waren beruhigt, endlich selber wieder Spuren zu sehen. Eine ganze Stunde hatten sie selber keine Spuren mehr gesehen und waren Claudius, dessen Sinne weitaus geeigneter für diese Aufgabe waren, blind vertrauend gefolgt.

Claudius wollte weiter. Er zog an seiner Leine und wurde vor einem kleinen undurchdringbaren Dornendickicht unruhig. Hund und Führer arbeiteten jahrelang zusammen und verstanden sich. Alois Bongartz sah Claudius an, dass der kranke Keiler in unmittelbarer Nähe war. Wortlos gab der Hundeführer Mülenberk zu verstehen, er solle zurückbleiben und seine Waffe einsatzbereit halten. Dann nahm er Claudius die Halsung ab, entsicherte seine Waffe und schickte den Hund in das Dornendickicht. Sekunden später entbrannte drinnen ein lautstarker Kampf zwischen Hund und Keiler. Alois Bongartz ließ sich, die Waffe schussbereit, auf die Knie fallen, um eventuell von unten etwas durch die Dornen sehen zu können.

In dem Augenblick walzte ein gewaltiger Keiler aus dem Dickicht direkt auf Bongartz zu, dem keine Gelegenheit mehr blieb, einen Schuss abzugeben. Der Keiler überrollte Bongartz und rannte auf Mülenberk zu, der schussbereit war, jedoch im letzten Moment den Finger am Abzug stoppte. Er traute seinen Augen nicht. Voller Wut im Bauch stürmte Claudius aus der Dickung, sprang von hinten auf den Keiler und biss sich in ihm fest. Er würde sein Leben geben, um seinen Führer zu beschützen. Ein Schuss auf den Keiler hätte den Hund tödlich gefährdet. Mülenberk musste, das Gewehr im Anschlag und den Keiler im Visier, abwarten.

Der Keiler stoppte zehn Meter vor Mülenberk, schüttelte seinen ungebetenen Gast mit einer unvorstellbaren Kraft ab, sodass der kräftige Hund einige Meter durch die Luft flog. Der Keiler drehte sich um seine eigene Achse und stürmte direkt auf Alois Bongartz zu, der im Begriff war, aufzustehen und seine Waffe zu nehmen, die ihm beim Überfall des Keilers aus der Hand gerissen worden war.

Der Keiler hatte Bongartz als seinen Hauptgegner ausgemacht und war entschlossen, ihn zu beseitigen. Er war nun keine fünf Meter vor Bongartz, Claudius, der sich wieder berappelt hatte, keine fünf Meter hinter der Sau. Mülenberk blieben nur Sekundenbruchteile und eine einzige Chance, einen Schuss anzubringen. Trotzdem zog er den Abzug ruhig durch. Er sah, wie der tödlich getroffene Keiler vorne zusammenbrach. Seinen letzten Atemzug tat er auf Alois Bongartz, den er unter sich begraben hatte. Claudius sprang mit einem gewaltigen Satz auf den verendenden Keiler. Das Bild erinnerte Mülenberk irgendwie an die Bremer Stadtmusikanten. Nur der Hahn fehlte.

7. Kapitel

Der Raum mit den Betonwänden hatte keine Fenster. Ein völlig unzureichender Ventilator blies etwas Luft in ein nach außen gehendes Lüftungsrohr. Kaltes Neonlicht erhellte den Raum. Ein Schreibtisch mit zwei Stühlen und eine alte Krankenliege waren die einzigen Möbelstücke, sah man von den zahlreichen Regalen an den Wänden ab. Der Raum war mit einer ungewöhnlich stabilen Tür mit Zahlenschloss gesichert. In den Regalen lagerten normalerweise Mengen von Schachteln, Flaschen und Spritzen. Nichts davon war legal käuflich, alles gedacht, um den Muskelaufbau zu beschleunigen und Männer mit unterentwickeltem Selbstbewusstsein anschwellen zu lassen, damit sie wie auf den Titelbildern von ›Men’s Health‹ aussahen.

Am Schreibtisch saß ein braungebrannter Mann, dem man seine sechsundvierzig Jahre nicht ansah, mit gepflegtem Dreitagebart, schwarz gefärbten kurzen Haaren, moderner randloser Brille, handgenähtem Stile Latino-Anzug, handgemachten italienischen Schuhen und manikürten Händen. Lediglich ein kleiner Bauchansatz verriet, dass Dr. Karim Balter niemals im Leben auf die Idee kommen würde, sich im Fitnessstudio abzurackern, geschweige denn, selber Anabolika zu nehmen. Er hielt sich mit ein paar morgendlichen Einheiten Pilates und Golf fit. »Meine Kondition hole ich mir nachts«, protzte er gerne vor seinen Freunden. Er war so von sich eingenommen, dass er nicht wahrnahm, sein Leben lang keinen einzigen richtigen Freund zu haben.

Auf der anderen Seite des Schreibtisches saß ein junger Mann, der auch keinen wirklichen Freund hatte, ansonsten aber wie das Gegenteil von Karim Balter wirkte. Muskelbepackt, Fitnessstudio-Outfit, übermüdetes Gesicht.

»Verdammt, Dieter. Ich brauche Ware. Ich habe einen Lieferengpass und die Kunden verstehen keinen Spaß.« Dr. Balter verwies auf die leeren Regalbretter.

Dieter Gruber zuckte mit den Schultern. »Ich habe bereits vor fünf Wochen die Rohstoffe bei den Chinesen bestellt. Die Lieferung ist noch nicht angekommen.«

»Dann bestell’ die Sachen doch mal per Luftpost und lass sie nicht verschiffen. Dann kommen sie auch rechtzeitig an.«

»Und werden viel besser kontrolliert. Auf gar keinen Fall! Von den Mehrkosten ganz abgesehen.«

»Hör doch auf, Dieter. Du verdienst nicht gerade wenig am Geschäft!« Dr. Balter war stinksauer. »Wenn du bis morgen nicht geliefert hast, suche ich mir einen anderen Partner, der zuverlässiger ist.«

»Ich tue, was ich tun kann«, beteuerte Gruber. Er wusste, dass die beiden anderen Kocher in der Region auch dringend auf das Schiff aus China warteten. Lediglich der kleine Chinese in Koblenz schien keine Lieferschwierigkeiten zu haben. Jedenfalls hatte er das gehört. Wenn Dr. Karim Balter das auch hören würde, würde er auf der Stelle seinen Lieferanten wechseln. Daran hatte Gruber keinen Zweifel. Wenn die Ware nicht bald eintraf, würde er handeln müssen.

Gruber war froh, als er wieder an der frischen Luft war. Er wusste inzwischen, dass er die Anabolika besser ausschließlich verkauft hätte, statt sie auch selber zu nehmen. Sie hatten begonnen, ihn langsam zu zerstören. Er fragte sich, wie weit sich seine Psyche noch verändern würde. Es gab Phasen, da wollte er sich umbringen, und Phasen, da wollte er andere umbringen. Die Abstände dazwischen wurden immer kürzer. Oft träumte er davon, dass er seine selbst gemachten Anabolika-Tabletten nahm, aus denen sich in seinem Magen tausende großer Würmer entwickelten, die seinen ganzen Körper in Beschlag nahmen und ihn von innen heraus auffraßen. Bald würden sie sich ihren Weg nach außen gefressen haben. Die Pusteln seiner Anabolika-Akne waren die Hautöffnungen, durch die sie sich herausarbeiten würden. Davon war er noch überzeugt, wenn er schon lange wach war.