Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Sensibles a las Letras

- Sprache: Spanisch

Tras Antracia y One Big Union, Valerio Evangelisti nos ofrece un nuevo título de su Trilogía Americana, novelas para los amantes de la historia y las aventuras. Esta es la historia del ascenso de Eddie Lombardo, un italoamericano, en las filas del submundo criminal que pugna con los sindicatos por hacerse con el control de los puertos estadounidenses, entre las décadas de 1930 y 1950. Tras iniciarse primero como chivato y más tarde como líder sindical, Lombardo dio el gran salto gracias a su absoluta falta de escrúpulos. Hombre cobarde y al tiempo tremendamente astuto, capaz de cualquier forma de crueldad, Lombardo es un gánster que destruye todo a su paso, incluyendo a sus familiares y a las mujeres con las que se relaciona. Así, se convirtió en una figura pública respetada, ocupando puestos destacados en la Anonima Assassini, una organización de sicarios al servicio de la Cosa Nostra. Tras Antracia y One Big Union, Valerio Evangelisti nos ofrece un nuevo título de su Trilogía Americana, novelas para los amantes de la historia y las aventuras.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 720

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Todo han de ser

Valerio Evangelisti

Todo han de ser

TRADUCCIÓN DE FRANCISCO ÁLVAREZ

Sensibles a las Letras, 113

Título original: Noi saremo tutto

Primera edición en Hoja de Lata: octubre del 2025

© Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2004

© de la traducción: Francisco Álvarez, 2025

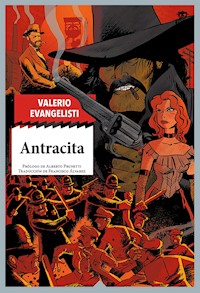

© de la imagen de portada: Alberto Peral, 2025

© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2025

Hoja de Lata Editorial S. L.

Camino del Lucero, 15, bajo izquierda, 33212 Xixón, Asturies [España]

[email protected] / www.hojadelata.net

Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.

Diseño de la colección: Trabayadores Culturales Glayíu/Iván Cuervo Berango

Corrección: Tania Galán Álvarez

ISBN: 979-13-87554-33-0

Producción del ePub: booqlab

Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione italiano.

Este libro ha sido traducido gracias a la Ayuda a la traducción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación italiano.

La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ace Traductores.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Cubierta

Portadilla

Título

Créditos

Prólogo. Número 106

Primera parte. Años treinta

1 El Libro Azul

2 Todo han de ser

3 Eddie da un mitin

4 Cambio en la dirigencia

5 Amanda

6 El barco de los esquiroles

7 Contratación

8 Nuevos encargos, nuevas esperanzas

9 La ocasión perdida

10 El «divorcio» de Eddie

Segunda parte. Años cuarenta

11 Amigos importantes

12 Hoboken

13 Asuntos de familia

14 Un peligro inesperado

15 El café Sociedad

16 Eddie y su sobrinita

17 Una jornada turbulenta

18 El tribunal de La Combinación

19 Huelga salvaje

20 Un suicidio

Tercera parte Años cincuenta

21 Comunistas entre rejas

22 La adopción

23 Comisión contra el Crimen

24 Una audiencia ambigua

25 Tiempos difíciles para Eddie Florio

26 La isla de Rikers

27 Regreso a Seattle

28 La Taberna de la Luna Azul

29 El juicio de Lombardo

30 Crisantemos

Epílogo. Seattle, 1999

Bibliografía

Edición

Colección Sensibles a las Letras

Guía

Cubierta

Título

Prólogo

PrólogoNúmero 106

E l barco de vapor, negro y muy alto, dominaba desde hacía semanas la calle Harford y toda la zona central del puerto de Seattle. Las paletas de las ruedas estaban inmóviles y las chimeneas no exhalaban humo. Los pocos miembros de la tripulación del Delight que quedaban a bordo mataban los días observando con aburrimiento a la muchedumbre que se reunía a diario en el muelle número 5 para insultarlos. Los oficiales incluso se habían resignado a la presencia de las pancartas que habían colgado a la fuerza en el costado del buque, y ya debían de saberse de memoria las leyendas: «¡Boicoteemos el barco de la muerte!», «¡Vivan los compañeros rusos!», «¡Viva la revolución!», «¡Un único y gran sindicato!»… Frases análogas figuraban en los carteles de los manifestantes.

Eddie Lombardo estaba sentado en el borde de un vagón volcado y semienterrado, sujetando entre las rodillas su propio cartel, con las siglas UITTM-TIM, mientras liaba un cigarrillo. No reparó en el hombre que tenía al lado hasta que este le ofreció una cerilla. Volvió la vista hacia él, pero el sol lo obligó a entrecerrar los ojos.

—Gracias —susurró.

El desconocido se adelantó unos pasos y giró la cabeza a un lado y a otro. Vestía un traje gris con rayas negras y llevaba un sombrero blanco de ala ancha.

—Menudo espectáculo —comentó con las manos en las caderas—. Todos los días una multitud clamando contra el Delight. Tal vez por una causa muy justa, eso no lo sé, pero el caso es que ya no se trabaja en los muelles de Seattle.

—La causa es más que justa —se sintió obligado a decir Eddie Lombardo mientras daba la primera calada—. Quieren enviar armas al almirante Kolčak, que está luchando contra el Ejército Rojo. No lo conseguirán, puede usted jurar que ese barco no se moverá de aquí. No hay ni un solo trabajador portuario dispuesto a ayudar a esos cabrones reaccionarios.

—¿Tú eres trabajador portuario? —preguntó el desconocido, sin girarse hacia él—. Aparentas quince o dieciséis años, como mucho.

—Hago algún trabajillo —respondió Eddie Lombardo, ligeramente mosqueado—. Pero mi padre y mis hermanos son estibadores, y mi hermano Vincent también es uno de los organizadores del sindicato.

El hombre de sombrero blanco no hizo comentario alguno. Parecía estar contemplando atentamente la escena que tenía ante los ojos. La multitud que abarrotaba el muelle no estaba estática, se iba canalizando muy lentamente en un movimiento circular, girando alrededor de un eje invisible. A intervalos irregulares levantaba los carteles y gritaba a coro y a plena voz: «¡Un único y gran sindicato!». Eso no interrumpía su movimiento, que rozaba las líneas de los agentes desplegados entre las hileras de almacenes y una gran grúa tan potente como inerte. Llegaba desde el mar un penetrante olor a aceite podrido con un toque salino. En el cielo azul, de una pureza septembrina, las gaviotas volaban también ellas en círculo, como si quisieran parodiar a los manifestantes.

El desconocido se giró finalmente. Tenía una cara ancha, un bigote fino y una nariz prominente. Sus ojos eran grises y rasgados, y su mirada vagamente irónica. Al sonreír mostró dos dientes de oro.

—Es insólito que haya italianos abrazando la causa del sindicato, ¿no te parece? Sobre todo aquí, en Seattle.

Eddie se levantó como si lo hubieran tocado con un hierro candente y se le cayó al suelo el cartel.

—¿Usted cómo sabe que soy italiano? —preguntó con hostilidad—. ¿Y quién diablos es? ¿Qué hace aquí conmigo?

—Calma, calma… —respondió el desconocido ampliando su sonrisa, con lo que los dos dientes de oro pasaron a ser tres—. No tienes aspecto de escandinavo. Y supongo que estarás de acuerdo con lo que acabo de decir —añadió, tras lo cual hizo una pausa—. ¿No es cierto, Eddie?

¡Ese hombre encima sabía su nombre! Eso ya era demasiado.

—¡Vete de aquí ahora mismo, pedazo de mierda! —Eddie Lombardo arrojó al suelo con rabia su cigarrillo y echó mano al bolsillo en el que llevaba la navaja—. ¿O acaso quieres que te raje la barriga? ¡No serías el primero!

—Lo sé, lo sé… Pero yo estoy aquí por tu chica, por Anna.

—¿Qué tiene que ver Anna?

—La he visto y me he informado. Me han hablado de ti y de ella, me gusta y sé que la vendes.

La agresividad de Eddie se apagó al instante y le sobrevino una gran amargura.

—Anna es testaruda. No da el brazo a torcer, ni por las buenas ni por las malas. ¡Pero tengo otra entre manos, señor! ¡Una negra! —La mirada del chico, que se había ensombrecido, se iluminó de golpe—. Aún debo terminar de domarla, pero estoy seguro de que servirá. Basta con que yo…

El desconocido dejó de sonreír, al tiempo que se acentuó su mirada irónica.

—Así se habla, Eddie. Pero es mejor que tratemos este asunto tomando una cerveza. Vamos, invito yo.

En el muelle 5, como cada mañana, la tensión iba en aumento. Los policías, pertenecientes a la unidad especial reclamada por el alcalde, Ole Hanson, en respuesta a la recomendación del presidente Wilson de garantizar que se cargara el buque, comenzaban a dar muestras de nerviosismo. Y lo mismo se podía decir de los milicianos agrupados detrás de ellos, bajo la plataforma desde la que la poeta socialista Anna Louise Strong arengaba de cuando en cuando a los trabajadores.

Los soldados de la milicia, casi todos estudiantes de la Universidad de Washington, volvían a vestir el uniforme de los días calientes de la huelga general, que habían llevado por primera vez pocos meses antes. Esperaban un pretexto para recurrir a las porras, o incluso a las pistolas. Sin embargo, el piquete que tenían delante no era ilegal. De hecho, en teoría ni siquiera era un piquete.

La Unión Industrial de Trabajadores del Transporte Marítimo (UITTM), rama portuaria de los Trabajadores Industriales del Mundo (TIM), los temidos wobblies, había recurrido a la estratagema de trasladar sus secciones sindicales a la calle Harford, al interior de las barracas y almacenes en desuso. Ninguna ley estadounidense prohibía que los trabajadores se pasearan, con o sin carteles, frente a la sede de su sindicato. Que la sede en cuestión se ubicara en la calle principal de acceso al puerto era un detalle que los legisladores no habían tenido en cuenta.

Mientras caminaba detrás del hombre de sombrero blanco, Eddie iba maldiciendo en silencio a su padre y a sus hermanos, aunque sobre todo maldecía su propio carácter titubeante. Tenía ante él a un cliente adinerado dispuesto a pagar bien por Anna y sabía que estaba en lo cierto; esa muchachota alta y morena, nueve años mayor que él, tenía todo lo que les gusta a los hombres. Pero desgraciadamente ella, a pesar de que realmente lo amaba, no quería ni oír hablar de que la entregara a otro hombre por dinero, y de nada servía que la azotara con el cinturón. Encima los hermanos de Eddie estaban del lado de esa gilipollas, aunque él sospechaba que ambos se la habían follado. De modo que iba a venderle a un desconocido una mercancía que aún no estaba en el mercado. Confiaba en que el ricachón se conformara con Tilly, la negra: más bien fea y enfermiza, pero con unas tetas descomunales y muy dócil. Se preparó mentalmente para una larga negociación.

—Ese bar de ahí está hecho para nosotros. Todavía no nos hemos presentado. —El individuo sonrió y se llevó dos dedos al sombrero—. Yo me llamo Burns, William J. Burns.

—Yo soy… Bueno, ya lo sabe, por lo visto.

—Sí, eres Edward C. Lombardo. Para ser precisos, Eduardo Cosimo Lombardo. Apuesto a que cuando salgamos de ese bar tendrás otro nombre: Número 106.

—¿De qué está hablando? No entiendo.

—Nada, cosas mías. Todos tenemos un número. El mío, por ejemplo, es el 17. Lo entenderás más tarde.

El bar al que se dirigían, El Descanso del Marinero, no era de los que frecuentaban los sindicalistas. La gran pintada en rojo bajo la cristalera, «Si tocan a uno, nos tocan a todos», debían de haberla hecho para incordiar al viejo Joe Gatti, que no quería saber nada de política. Esa era una de las consignas más repetidas por los wobblies y el hostelero posiblemente se había resignado y no la había borrado para evitar que aparecieran otras peores. Ningún otro local de italianos exhibía consignas tan explícitas, salvo el Círculo Garibaldi, en el que los hermanos y el padre de Eddie pasaban las noches. Pero ese estaba lejos del puerto.

Para llegar a la barraca baja y ancha que albergaba El Descanso del Marinero tuvieron que atravesar unas cuantas vías de tren y rodear los restos de una barricada de traviesas y piedras que quedaron allí tras la huelga general, y había aún una bandera roja ondeando al viento. Parecía que estaban poniendo un pie en un subversivo nido del águila, cuando en realidad era todo lo contrario.

En el bar se respiraba el tabaco estancado en el aire desde la noche anterior. Aparte de Joe Gatti, apostado tras la barra de zinc, solo había unos pocos marineros de edad avanzada jugando a las cartas.

Gatti recibió a Eddie sin demasiada cordialidad. Le advirtió:

—Deberías decirles a tus hermanos que lo dejen ya. Mientras siga habiendo jaleo aquí no vendrá nadie. Entiendo que haya que luchar por los salarios, pero ¿a quién carajo le importa un barco ruso? Dime si tengo o no razón.

Eddie, un poco incómodo, contestó:

—Joe, no tengo nada que ver con mis hermanos, yo solo me ocupo de mis asuntos.

—Pamplinas, estás todos los días en el puerto con algún cartel. Te he visto con mis propios ojos, no puedes negarlo. Tú en otro tiempo eras un buen chico, un italiano honesto. Nunca hubiera imaginado que algún día te vería entre anarquistas.

—Hago lo que me dice mi padre. —Eddie se encogió de hombros—. Además, el sindicato me paga, con eso me basta.

Burns los interrumpió en ese momento.

—Dos cervezas —le pidió al hostelero—. No sé de qué calidad tiene, pero queremos la mejor.

—Solo hay una, y no sé siquiera quién la produce. ¿No sabe usted que hay una ley vigente que prohíbe cualquier bebida alcohólica? En unos meses se aplicará en Frisco1 e inmediatamente después también aquí.

—Nos vale la cerveza que tenga. En cuanto a las leyes, cuando son absurdas, siempre se encuentra el modo de burlarlas.

Burns y Eddie se fueron con sus jarras a una pequeña mesa apartada, bajo una ventana con el cristal polvoriento. El chico lio otro cigarrillo, el hombre posó su sombrero blanco en una silla y le ofreció fuego. Seguidamente comentó:

—Por el aspecto pareces siciliano, pero apenas se te nota el acento. ¿Cómo es eso?

—Soy calabrés, no siciliano, aunque nací en Buenos Aires, en Argentina. Mis padres emigraron allí con mi hermana Assunta, que al casarse se fue a vivir a Nueva York. Buenos Aires está llena de italianos de Emilia-Romaña y de Piamonte, calabreses no hay muchos.

—¿De dónde provienen tus padres?

—¿Quién se acuerda de eso? Además, esas cosas no son de su incumbencia —replicó Eddie, más bien tenso.

—Está bien, hablemos de Anna. Es ella la que me interesa, no la negra. ¿Cuánto pides?

Había llegado el momento delicado de la conversación.

—Por una cantidad razonable se la presento, luego usted decide.

Eddie pensó que esa era la mejor opción e incluso estuvo a punto de sonreír. Burns, por el contrario, acogió la propuesta con descarada sorna.

—Y puedo llevarle un ramo de flores, ¿eh? Muchacho, ¿con quién crees que estás tratando? ¿Cuánto quieres por dejar que me folle a esa putilla?

Eddie se quedó desconcertado, de modo que echó una calada y dijo lo primero que se le pasó por la cabeza.

—Mucho, mucho más. Está muy solicitada, ¿sabe? Por eso le he ofrecido a la negrita, que en cambio…

—¿Mucho más respecto a qué? Habla claro. ¿Qué es para ti una suma alta?

Eddie calculó mentalmente. Contaba con poder obligar a Anna a que cumpliera su voluntad a base de carantoñas y de bofetones, aunque para ablandarla necesitaría al menos dos días. Pensó en una cifra que no fuera desorbitada pero que superara lo que ese tipo pudiera llevar en el bolsillo en ese momento.

—No sé, digamos… ¿cincuenta dólares? Me los paga esta noche y en unos días se la llevo a un hotel.

—Puedes traérmela ahora mismo. —Burns sacó la cartera y la abrió, estaba repleta de billetes. Extrajo uno con los dedos pulgar e índice—. Del hotel me encargo yo, tengo el coche aquí al lado. Tú solo debes traérmela, en un par de horas te devuelvo a tu chica.

Eddie enmudeció por la sorpresa. ¿Cómo iba a salir de esa? Tardó un poco en poder decir algo.

—Bueno, no sé exactamente por dónde anda ahora mismo… Tendría que ver si está en casa, vive por la avenida de Denny.

Mintió deliberadamente sobre la dirección.

—Te acabo de decir que tengo coche. Vamos juntos.

Eddie no respondió, mojó los labios en la cerveza para ganar tiempo. Posó de golpe la jarra en la mesa cuando vio que Burns, con una especie de sonrisa burlona, devolvía el billete a la cartera. Eddie se secó la espuma con la lengua, alargó la mano hasta rozarle la muñeca y le preguntó:

—Eh, ¿qué hace? Yo no he dicho que no.

Recorrió con la mente varios escenarios improbables: él sujetando a Anna mientras el otro la montaba, él drogándola… Joder, tenía que idear algo.

No fue necesario. El semblante de Burns se relajó con una expresión plácida, casi de satisfacción, y la billetera reapareció.

—Muchacho, me parece entender que estás necesitado de dinero. En los muelles no debes de ganar mucho, y encima ahora el trabajo está paralizado por ese asunto del barco de Rusia…

Eddie recuperó la esperanza. Le propuso:

—Escuche, hagamos una cosa… Deme ahora diez dólares y el resto más tarde, me encargo yo de Anna. Dígame dónde tiene el coche y le llevaré a la chica en un par de horas. Ella posiblemente fingirá que está en contra, pero le aseguro que…

Burns volvió a sonreír.

—Sí, no hay duda de que estás necesitado de dinero. Y es evidente que ciento cincuenta dólares es una suma considerable.

Eddie se sobresaltó.

—¿Ciento cincuenta dólares? Yo había dicho… —Interrumpió la frase a tiempo y se mordió con los incisivos el labio inferior—. Bueno, seguramente Anna vale mucho. Es una nena que no está nada mal, de eso no hay duda.

—No, tu Anna no vale ciento cincuenta dólares —aseguró Burns, que definitivamente era el hombre de las sorpresas—. Esa cifra está bien para pagar labores delicadas, de responsabilidad, que no tienen nada que ver con putas.

Todas las sospechas anteriores de Eddie volvieron a él de repente. Se olvidó de su cigarrillo, que acabó quemándole los dedos. Lo tiró al suelo.

—No le sigo. ¿De qué está hablando? —preguntó, hosco.

—Si tu propósito es convertirte en un rufián será para ganar dinero, ¿verdad? Bien, pues hay formas más rápidas y seguras.

—¿Por ejemplo?

Ahora Eddie estaba totalmente a la defensiva. Pensándolo bien, era extraño que ese tal Burns estuviera al tanto de sus intenciones respecto a Anna. Solo había hablado de ello con amigos cercanos, alternando en los bares más alejados de casa y de su padre. Y ahora este fulano cambiaba completamente de tema, como si Anna hubiera dejado de interesarle. Lo miró fijamente y Burns lo observó con un asomo de sarcasmo mientras se ajustaba el alfiler de oro que sujetaba su corbata azul.

La conclusión lógica solo podía ser una. Decidió enunciarla él, en vista de que Burns guardaba silencio.

—Ya entiendo. Anna era solo una excusa para entrar en contacto conmigo. Usted debe ser de la policía, de la milicia o de algún departamento gubernamental, quizá uno de esos que se crearon durante la Gran Guerra y que ya infestan Estados Unidos.

Eddie alzó tanto la voz que los marineros sentados en la mesa más cercana se irguieron y dejaron las cartas que tenían en la mano. Eso no le gustó nada a Burns. Le contestó en voz baja, aunque su entonación vibraba por la indignación.

—Muchacho, no te voy a consentir ninguna otra calumnia como esa —le advirtió—. Yo no tengo nada que ver con el jodido gobierno. Si le haces ascos al dinero podías haberlo dicho antes. También podías haber dicho que las chicas a las que pretendes prostituir no quieren saber nada de eso. ¿Crees que no me había dado cuenta? ¡Otras dos cervezas!

Burns se giró hacia Joe Gatti al hacer esa petición incongruente, porque apenas habían probado las que tenían en la mesa. Tal vez era una forma de distraer la atención de los demás clientes.

Eddie pensó que en ese momento debería levantarse e irse. No lo hizo, porque tenía aún en la retina la visión de la billetera llena a reventar. Así es que preguntó:

—En resumen, ¿quién es usted? ¿Anna le interesa o no?

—Podría interesarme, entre otras cosas. —Burns alzó la jarra y finalmente trasegó más de la mitad de la cerveza. Se secó los labios con un pañuelo que sacó del bolsillo superior de la americana. Tenía bordadas las iniciales W. J. B., de modo que no había mentido sobre su identidad—. Te diré enseguida quién soy. ¿Has oído hablar del señor Broussais C. Beck?

—Y quién no. Es un pez gordo, un hombre de negocios, el más importante de Seattle.

—Exacto. —Burns apuró su jarra un instante antes de que Gatti les sirviera las otras dos cervezas. Esperó a que el viejo volviera a la barra antes de seguir hablando—. Yo trabajo para él. El señor Beck está muy interesado en saber todo lo que sucede en los puertos, en el de Seattle y en otros. Pertenece al consejo de administración de diversas compañías de seguros. Me encarga que busque lo que necesita.

—¿Es el señor Beck el que quiere a Anna? —preguntó Eddie, ojiplático.

—¡Claro que no, qué te has creído! —Burns estuvo a punto de echarse a reír, se contuvo apretando el pañuelo contra los labios—. Él solo busca agentes de seguros, como lo soy yo y como puedes serlo tú, si quieres. Ha quedado libre el puesto del agente Número 106, que podría ser tuyo. Me pareces el tipo apropiado, a pesar de que eres demasiado joven. Tienes ambición, ganas de ganar dinero y además eres italiano. Necesitamos italianos.

—¿Para qué?

—Podríamos necesitarte para que vayas a Nueva York, allí los portuarios son en su mayoría italianos, concretamente sicilianos. Nuestra profesión está bien pagada, pero requiere viajar de vez en cuando. Me imagino que eso no será un problema para ti.

La emoción de Eddie fue tal que apuró de un trago la primera cerveza y seguidamente atacó la espuma de la segunda. Su sueño era irse lo más lejos posible de su padre, de sus hermanos y de su asfixiante moralismo. Se relacionaba con los peores canallas del centro de Seattle porque, al igual que él, aspiraban a irse a Nueva York para hacer dinero fácil aprovechando las mil y una oportunidades de una metrópolis. Hasta el momento Eddie y sus amigos solo habían pensado en la trata de mujeres como actividad con la que enriquecerse; por lo general era un buen negocio, pero hacer carrera como agente de seguros también…

—¿Qué tendría que hacer? —preguntó—. ¿Vender pólizas?

—No, eso es lo más bajo en el escalafón, eso es para los peones. —Burns torció los labios en un gesto de menosprecio—. En una posición más alta lo que hay que hacer, sobre todo, es escribir, observar aquí y allá para redactar informes. ¿Tú sabes escribir?

—Me defiendo.

—Bien, entonces te resultará una labor sencilla. Las navieras quieren saber, a través del señor Beck, en qué puertos se mantiene la calma y en cuáles no. Cuando se producen circunstancias que la perturban, nosotros debemos informar al respecto detalladamente. —La nueva sonrisa de Burns, afable y cautivadora, dejó al descubierto los tres dientes de oro—. Yo mismo reconozco que es pan comido. Al principio me costaba creerlo: ciento cincuenta dólares a la semana, ¡a la semana!, por no hacer otra cosa que tener los ojos bien abiertos. Y además viajando con todos los gastos pagados. Acabé convenciéndome de que un trabajo así existe. Ahora puedo permitirme coches de lujo, abrigos de doscientos dólares y las mejores nenas del mercado, prácticamente tengo una distinta cada noche. Te aseguro que comparar a tu Anna con ellas es como comparar a Blancanieves con Theda Bara.2

Eddie ya casi no le prestaba atención, desde hacía un par de minutos se dedicaba a soñar. ¡Ciento cincuenta dólares semanales a su edad! Ninguno de sus hermanos ganaba tanto, a pesar de que se deslomaban en las bodegas de los barcos. El único pero era precisamente la remuneración, que le parecía exagerada. Entrecerró los párpados tratando de adoptar un aire astuto y exclamó:

—¡Venga, está usted bromeando, señor Burns! ¡Todo ese dinero por escribir cuatro gilipolleces! ¿Cómo voy a creerle?

—Para empezar, contando estos. —Burns, con gesto elegante, se humedeció las yemas de los dedos y buscó en la cartera tres billetes de cincuenta dólares. Los colocó en la mesa y los deslizó hacia Eddie—. Y después, midiendo tus palabras. No son «cuatro gilipolleces» lo que se te está pidiendo. La agencia necesita informes extensos y minuciosos: qué buques corren el riesgo de quedarse sin carga, por qué, quién amenaza con bloquear la estiba… —Se inclinó hacia delante y bajó la voz—. Te desvelaré un pequeño truco, pero tiene que quedar entre nosotros. Incluso a mí me aburre tener que llenar páginas y páginas de descripciones y análisis, como querría el señor Beck. ¿Sabes qué hago? Principalmente recopilo listas de nombres, eso es fácil: sindicalistas, alborotadores, agitadores de la Federación Estadounidense del Trabajo, del Partido Socialista, de los TIM… No te lo vas a creer, pero nadie ha descubierto que uso esa treta, y yo sigo ganándome el pan y todo lo demás.

A Eddie le vinieron a la mente ciertas conversaciones que había oído en su familia, por lo que preguntó:

—Pero, dígame, ¿eso no me convertiría en un soplón?

—Parece ser que no me estás entendiendo. —Burns se puso en tensión—. No te estoy hablando de la policía, sino de aseguradoras, de honrados empresarios que protegen sus intereses. Están en su derecho, ¿no crees? Y quieren pólizas honestas que tengan en cuenta todos los factores.

—Ya, pero…

—Pero nada. Veo que me has malinterpretado, muchacho. Pago yo las cervezas, pero solo eso.

Burns, con gesto severo, amagó con volver a guardar el dinero en la cartera. Eddie se apresuró a tapar con la mano los billetes.

—Tranquilo, tranquilo… Tal vez le haya entendido mal o quizá usted no se ha explicado bien.

—¿Entonces cuento contigo?

—¿Debo darle una respuesta ahora mismo o tengo tiempo para pensarlo un poco?

—Piénsatelo todo lo que quieras, pero sin ningún anticipo de dinero. Como comprenderás, sería un regalo estúpido por mi parte.

Las dudas de Eddie duraron una fracción de segundo. Expulsó el humo que tenía aún en los pulmones y transformó su exhalación en un suspiro de resignación.

—Está bien, acepto la tarea. ¿Y ahora qué?

Burns guardó su billetera y volvió a mostrarse amable. Apartó las jarras de cerveza y extendió su mano derecha sobre la mesa.

—Entre gente de bien un apretón de manos tiene más valor que cualquier contrato —aseguró.

Eddie aferró los dedos gordos de su interlocutor. Aunque estaba algo confuso, en líneas generales le parecía un acuerdo positivo.

—¿Qué debo hacer ahora?

—Meterte en el bolsillo estos dólares y esperar instrucciones, las recibirás mañana mismo. Estás contratado por un periodo de prueba de una semana, te confirmaremos en el puesto cuando hayas presentado el primer informe. No creo que haga falta que te pida que mantengas en secreto nuestro pacto, no hables de ello ni siquiera con tu padre o con tus hermanos. Todas las compañías aseguradores tienen la misma regla: cuanto menos se sepa sobre ellas, a nivel de agentes, mejor funcionan.

—Pero notarán que dejo de ir al puerto con los carteles. Conozco a mi padre, me acribillará a preguntas: que por qué estoy de brazos cruzados, que por qué ya no apoyo la causa del proletariado, etcétera. Y Vincent es todavía peor que él.

—¿Quién te ha dicho que dejes de ir al puerto? —replicó Burns mientras movía la silla para levantarse—. ¡Tienes que seguir yendo! Es más, debes ser el más asiduo. Acude a todas las asambleas y toma nota de quiénes van, intégrate en los piquetes y quédate con los nombres de los más exaltados. Y queda tranquilo, a ellos no les pasará nada, a las aseguradoras solo les preocupa el dinero, no los ideales. Lo importante para ellas es poder contar con gente de confianza en los muelles.

Burns se puso en pie y se dirigió a la barra para pagar. Eddie lo siguió. Poco después salieron a la calle. En el cielo de Seattle estaban acumulándose los nubarrones, que habían surgido inesperadamente. Un viento frío soplaba con fuerza. El invierno estaba llegando.

Las fuerzas del orden, ya fueran profesionales o diletantes, habían roto la formación para empezar a empujar a los integrantes del piquete sindical. Los trabajadores portuarios fingían indiferencia, pero una mirada atenta podía advertir que habían bajado muchos de los carteles y que estaban empuñando las astas de los mismos a modo de palos. También iban pasando de mano en mano unos ganchos, los enormes garfios que se utilizaban para enganchar la carga que había que bajar a las bodegas de los buques.

Eddie captó, con un breve sobresalto, una escena que no veía desde que, pocos meses atrás, Seattle acabó bajo el gobierno del llamado Consejo de Soldados, Marineros y Trabajadores, del que su hermano Ricky, veterano de la guerra de Filipinas, había sido uno de sus líderes. Por los tejados de los almacenes y de las barracas corrían ágilmente unas sombras que se mantenían agachadas. Unos destellos fugaces delataban los rifles que empuñaban. El sindicato estaba tomando precauciones.

Burns también debió de notar esos movimientos inquietantes, porque anunció, con cierta urgencia:

—Yo ya me voy. En resumidas cuentas, tenemos un acuerdo, muchacho. Nos vemos mañana.

—¿Dónde? —preguntó Eddie.

—Vendré yo a buscarte. —Le dio una palmada en el hombro—. Tal vez aún no te hayas dado cuenta, pero desde hoy mismo te sonreirá la fortuna. Ten confianza.

Burns se marchó en dirección al puente por el que se salía de Harbor Island. Eddie no estaba seguro de hacia dónde ir. En el muelle central se mascaba la gresca y a él le gustaban las peleas. Sin embargo, la presencia de armas de fuego hacía presagiar un enfrentamiento muy duro, de esos en los que los puños o los cuchillos (él llevaba dos, uno en el bolsillo y otro en el calcetín derecho) no bastaban para garantizar un buen resultado.

Decidió ir a hacerle una visita a Anna. De tanto hablar sobre ella, inútilmente, le habían entrado ganas de verla. No esperaba poder follarla a esa hora en la que ella seguramente estaría haciendo la colada, pero sí manosearla. Solo tenía que decirle que la amaba para que la chica le dejara hacer de todo, protegidos por las sábanas tendidas en la azotea del bloque de viviendas en el que vivían ambos.

Pero no había tenido en cuenta el destino adverso que lo perseguía desde niño. Llevaba recorridos unos pocos metros en el muelle cuando vio aparecer a Vincent. Su hermano frunció el ceño al instante y su fino bigote le cubrió el labio inferior en una mueca de amonestación.

—Eddie, ¿dónde diablos te habías metido? No te veo desde hace una hora, necesitamos brazos.

—Vince, aquí se van a liar a tiros y yo no voy armado.

Una sonrisa espontánea afloró en el rostro delgado de Vincent.

—No, hombre —le dijo su hermano—. Eso es lo que queremos que crean. Necesitamos brazos solamente para retirar las barricadas. Hoy mismo cargaremos el barco.

Eddie arqueó las cejas.

—¿Cómo es eso?

—Nos han telegrafiado desde Rusia para informarnos de que el Ejército Rojo ha tomado Vladivostok. Las armas del buque irán a parar a manos de los nuestros. ¿Lo entiendes ahora? —Vincent le guiñó el ojo—. Venga, ven a echar una mano.

Eddie se preguntó si esa noticia podría alterar su acuerdo con Burns, pero sacó en conclusión que no. No había duda de que era su día de suerte: dinero fácil y ninguna situación comprometedora con el sindicato. Confiaba en que la jornada siguiera de ese modo. Ahora el oficio de rufián se le antojaba mísero.

Eufórico, echó a andar tras su hermano. Si fuera un perro, habría meneado el rabo.

1Forma abreviada con la que se conoce coloquialmente a la ciudad de San Francisco. (Todas las notas son del traductor).

2Actriz estadounidense, una de las grandes divas de la época del cine mudo.

Primera parteAños treinta

1El Libro Azul

L a sirena que convocaba a los trabajadores portuarios en busca de trabajo hizo que temblara el cristal de la ventana. Eddie Florio, quien en otro tiempo se llamaba Eddie Lombardo, apartó la sábana y se levantó apresuradamente, soñoliento y ya de mal humor.

El mes de septiembre de 1933 comenzaba con los peores augurios para él. Arrancó casi con rabia la hoja del calendario que señalaba el 31 de agosto, que ya había quedado atrás hacía ocho horas, y le hizo una señal a Jane con la mano izquierda. La puta se desperezó en el catre abierto al lado del escritorio y comprendió el significado del gesto: era hora de que se largara. Gimió, reprimió un bostezo y se incorporó para sentarse en el borde del camastro. Después buscó perezosamente la ropa interior y las prendas de vestir, esparcidas alrededor.

Eddie no la miró siquiera. Entreabrió la puerta del despacho de su secretaria para asegurarse de que ese adefesio aún no había llegado a su puesto de trabajo, y a continuación le murmuró a Jane:

—Date prisa. Tengo una reunión dentro de media hora, no deben verte.

—Estoy llena de moratones —se quejó la puta—. Eres un bruto.

—Ya sabías lo que te esperaba y aceptaste mi dinero. Ahora vete de aquí. Iré a buscarte al bar cuando te necesite de nuevo.

—No sé si volveré a venir.

—Sí que vendrás —aseguró Eddie, con una sonrisa burlona, volviéndose hacia ella—. Para ganar dinero hay que sufrir un poco, ¿no crees? Ya verás como tu trasero se cura pronto, he pegado donde no quedan secuelas.

Abrió del todo la puerta para hacer salir a Jane, que se escabulló velozmente. Seguidamente cerró el catre, lo arrastró hasta una esquina y lo tapó con el borde de la cortina rosa. El sol estival que invadía la bahía de San Francisco lastimó sus ojos, pero también le dio un chispazo de energía. Ya estaba perfectamente vestido, con una impecable corbata plateada destacando sobre el chaleco. Solo le quedaba coger del respaldo de un pequeño sillón su cinturón de piel de cocodrilo. Lo examinó, no había rastros de sangre. El secreto para pegar a las mujeres estaba en no ensañarse, salvo en casos especiales. Deslizó la correa por las trabillas de los pantalones. Todavía no estaba gordo, pero corría el riesgo de seguir engordando.

La primera que llegó fue Nancy, su secretaria, mientras él marcaba el número de teléfono para llamar a su mujer. Nancy, flaca y con aspecto de muñeca, simuló que ordenaba los papeles que habían quedado sobre el escritorio. Eddie le guiñó el ojo, a la espera de tener línea con su esposa, y a continuación habló a través del teléfono.

—Mary Rose, tienes que perdonarme. Una de esas dichosas reuniones que no se sabe nunca cuándo van a acabar. He dormido un par de horas en el catre que tengo en la oficina… Sí, estoy bien, pero no voy a poder llevar a Rudy al colegio. ¿Te encargas tú? ¿Que ya lo has hecho? Estupendo. No había visto la hora que es. Te veré en cuanto pueda. —Eddie colgó el teléfono y se giró hacia Nancy—. Esta mañana tengo que ver a Thomas Plant, un gerifalte de la Federación de Empresarios Marítimos. Sé que la reunión era muy temprano, pero no recuerdo la hora.

Nancy reaccionó con una mueca de desaprobación.

—¿Un señor corpulento de pelo gris? Me parece que la cita era ahora, porque me lo he encontrado al venir.

—¿Sigue allí? —Eddie indicó vagamente el Edificio del Ferri, que se veía al otro lado de la ventana, grande y con el cristal bien limpio.

—No lo sé, creo que sí.

—Pues haz que suba. Sin prisa, no soy yo el que tiene necesidad de él, es él el que tiene necesidad de mí. Déjaselo caer si se queja —señaló Eddie sarcásticamente—. Y después vete.

—¿Dónde?

—Donde quieras.

Era una novedad que el mismísimo Thomas G. Plant se presentara en la sede de la Asociación de Estibadores de San Francisco y del Distrito de la Bahía, popularmente conocida como el Libro Azul. No era la primera vez que el presidente de la patronal portuaria se reunía con Eddie, pero los encuentros entre ambos, cuando no había ninguna negociación en curso, solían tener lugar en un lujoso restaurante de las afueras de la ciudad escondido entre la vegetación. Y era más habitual que Plant enviara a alguno de sus adláteres, o a un industrial de menor rango, a las reuniones con el jefe del sindicato que controlaba los principales muelles. A ambos les interesaba mantener la máxima discreción al respecto.

Sin embargo, las circustancias habían cambiado. Eddie lo dejó claro desde el mismo momento en que entró en su oficina el hombre corpulento y bien vestido, al que le indicó un sillón para que se sentara.

—Hola, Tom. Ya sabes por qué te he hecho venir. El Libro Azul se ha quedado fuera de juego. El futuro de la costa oeste pertenece a la Asociación Internacional de Estibadores y a los huevones que la dirigen.

Plant perdió por un momento su proverbial compostura. Elevó el trasero aferrándose a los reposabrazos acolchados.

—Tiene gracia oír eso de ti, que eres el jefe del Libro Azul — comentó antes de volver a reclinarse en el sillón, pero con cautela, como si temiera que el respaldo fuera a ceder—. Explícame a qué viene esa ocurrencia. ¿Te ha entrado miedo?

—¿Miedo? —Eddie sonrió maliciosamente. Buscó en el escritorio la caja de los puros, se sirvió y le ofreció uno a Plant, que no tardó en encenderlo—. Solo soy realista. Tú también lo eres, ya nos conocemos.

—Es cierto, y precisamente por eso deberías hablar claro. — Plant aspiró una bocanada, expulsó el humo de los pulmones y tosió un poco—. ¿Qué es lo que te asusta, Eddie? ¿El dictamen de esos culones del gobierno? Si es eso te puedo adelantar los resultados de la investigación: el Libro Azul es un sindicato con todas las de la ley, no está manipulado por nosotros, los capitalistas, y tiene todo el derecho a gestionar la contratación de trabajadores en los muelles que están bajo su control. Ni siquiera causa extrañeza que de vez en cuando reciba donaciones de las compañías marítimas, interesadas en el bienestar de los estibadores. ¿Qué más quieres?

Eddie contempló su cigarro con evidente disgusto. Solo fumaba ese tipo de tabaco cuando tenía compañía. Él prefería, desde que era un muchacho, los pitillos liados por él mismo con papel y picadura de la marca Raleigh.

Salió de detrás del escritorio y se sentó en el borde de la mesa, ante la cara de Plant. Balanceó sus piernas cortas como hacen los niños.

—De acuerdo, creo que esto va a ir para largo, Tom. ¿Sabes cuántos muelles controla el Libro Azul?

—Todos, o casi todos.

—Exacto: casi todos. Pero no pasa un mes sin que perdamos alguno. Vienen en busca de trabajo descargadores con la insignia de la AIE bien visible. Nos gustaría dejarlos en tierra, pero no tenemos gente suficiente para formar las cuadrillas. Y si cogemos aunque solo sea a una pareja de ellos, al día siguiente se multiplican los que aparecen con la insignia de la Asociación Internacional de Estibadores. Perdemos terreno día a día, a la larga todos los muelles acabarán en manos de esa gente.

Plant sufrió un movimiento nervioso que hizo que un centímetro de ceniza de su cigarro cayera sobre la alfombra que tapizaba el suelo.

—Culpa vuestra, que no le pusisteis freno. Las navieras tratan de mantenerse unidas, pero a fin de cuentas necesitan que los barcos sean cargados y descargados.

—El problema es que a San Francisco no solo llegan mercantes estadounidenses. Los japoneses, por ejemplo, aceptan que sean hombres de la AIE los que descarguen. Y últimamente se han sumado a ellos incluso algunos armadores británicos. Ninguno tiene en cuenta que en esta ciudad las tarifas siguen siendo bajas gracias al Libro Azul. En Seattle, en Portland o en San Diego ya han aumentado.

—Traidores hay, pero son una minoría —afirmó Plant, que comenzaba a estar agitado, se percibía por la forma en la que se revolvía en el sillón. Y más que fumar el puro, ahora estaba mordisqueándolo—. ¿Qué pretendes echarnos en cara? Sois vosotros los que ya no controláis a vuestra gente. Si alguien con la insignia de la AIE acabara en el mar…

—Eso no serviría de nada. —Eddie hizo un amplio gesto de negación con los dedos pulgar e índice, con los que estaba sujetando el cigarrillo—. No trates de cargarme a mí el muerto, Tom. ¿Qué pasó el Primero de Mayo? Os di un listado completo con nombres y muchas direcciones, empezando por Lee Holman, de los activistas que se manifestaron en la calle del Mercado, y resulta que ahora me los encuentro de nuevo en el puerto, tan campantes.

—Las autoridades no colaboran, ya sabes qué clase de gobierno tenemos.

—Olvídate de Roosevelt, que el diablo se lo lleve. Tenéis a la policía en el bolsillo y tenéis a las agencias: la Pinkerton, la Burns…

—¿La Burns? ¿Esa para la que trabajabas tú?

—Sí, hasta que William Burns se convirtió en jefe del FBI. Acabó noqueado y su hijo Richard no está a la altura. Pero esto no viene al caso… La cuestión es que el Libro Azul ya ha llegado a su fin, como todos los demás falsos sindicatos. Tom, te lo diré sin rodeos: yo voy a abandonar el barco para pasarme a la AIE.

El poderoso Thomas G. Plant había mantenido hasta ese momento una actitud sumisa, casi de subalterno, pero esa declaración hizo que su comportamiento cambiara por completo. Se levantó bruscamente, con su delicado rostro enrojecido y una mirada iracunda en sus ojos verdes. Lanzó su cigarro contra la ventana, provocando una cascada de chispas en el cristal.

—Debes de haberte vuelto loco, Eddie. Me estás diciendo que quieres unirte a los comunistas. ¡Y me lo dices a mí, que te pago, que hice que pasaras de ser un simple espía de mierda a ser un dirigente sindical con un sueldo de ochocientos dólares al mes!

Eddie Florio fue consciente de que había ido demasiado lejos. Decidió moderar sus maneras provocadoras, pero cuidándose de no ceder terreno.

—Cálmate, Tom, y deja que te lo explique. No es cierto que la AIE esté en manos de los comunistas. Aquí, en San Francisco, tienen algún agitador, lo admito, pero todos los jefazos de Nueva York son de otra madera. Joe Ryan, por ejemplo, a los rojos no los puede ni ver. Incluso ha…

—No estamos en Nueva York.

—Incluso ha creado un fondo para combatir a los comunistas, a los wobblies, a los socialistas y demás gentuza. Y ten en cuenta que…

—No estamos en Nueva York, repito.

—Ten en cuenta que rechaza ocuparse del sistema de contratación. La ventanilla le parece bien, y es la ventanilla lo que mantiene bajos los salarios. Asómate y verás por qué.

Plant accedió a la invitación automáticamente, más que nada para reflexionar. Conocía mejor que nadie el espectáculo que se desarrollaba allí abajo. La convocatoria de las ocho de la mañana, la única de la jornada —la llamada «ventanilla» o shape-up, como se decía en inglés—, ya había tenido lugar. Sin embargo, en el muelle, justo debajo del esqueleto metálico del puente en construcción, permanecía una multitud de trabajadores portuarios de todas las edades que estaban en pie desde las seis de la mañana. Eran los descartados: ancianos, enfermos, presuntos subversivos o simplemente individuos que no les caían bien a los contratistas. Aguardarían allí hasta la tarde con la confianza de que alguien los llamara para trabajar, ya fuera porque algún estibador se había accidentado y hacía falta reemplazarlo o porque había atracado en el puerto algún barco imprevisto de una naviera secundaria. El jornal potencial iría menguando a medida que pasaban las horas.

Eddie aprovechó el silencio de Plant para reforzar su argumentación.

—Verás, Tom, hasta el año pasado esa gente de ahí abajo sabía que para poder poner un pie en la cubierta de un barco o en un almacén el distintivo del Libro Azul era un pasaporte obligatorio. Ahora, en cambio, en la mayor parte de los muelles de San Francisco es el emblema de la AIE el que tiene peso. Y hemos llegado a esto por vuestra debilidad, la de la patronal y la del gobierno. Pero aún queda un factor de esperanza para evitar que todo se vaya al garete.

Plant se giró, serio pero ya no agresivo. Posiblemente intuía la respuesta a la pregunta que iba a formular.

—¿Cuál?

—Que la Asociación Internacional de Estibadores no muestra hostilidad hacia la ventanilla. No la muestran ni Lee Holman, que el diablo se lo lleve, ni John Ryan. Sí, es cierto que la AIE reclama una mejora salarial, pero mientras siga aceptando el sistema de contratación vigente esa mejora está condenada a quedarse en agua de borrajas en pocos meses.

—No todos los afiliados de la jodida AIE están de acuerdo con Holman en eso.

—Precisamente por eso es bueno que haya gente como yo entre ellos.

Eddie se dio cuenta, nada más pronunciar estas palabras, de que había ganado. Plant todavía parecía seguro de sí mismo, aunque volvió al sillón en busca del sombrero que ya llevaba en la cabeza. Cuando se percató de la inutilidad de la búsqueda se enderezó, disimuló ajustándose los dobladillos de la chaqueta y musitó:

—Debo tratarlo con mis colegas.

—¿Y mientras tanto?

—Mientras tanto haz lo que te parezca. No sé quién será peor, si tú o tus hermanos comunistas. Lo que está claro es que vuestra madre era una grandísima puta.

Dicho esto, Plant se marchó tan rápido como pudo. Se oyeron sus pasos por las escaleras, acompañados por algunas maldiciones.

Aunque Eddie hubiera tenido un semblante más amplio, su sonrisa lo habría invadido por completo en ese momento. Abrió la puerta que tenía a su izquierda y le dio una voz a Nancy.

—¡Puedes salir, ya se ha ido!

La secretaria apareció en el umbral de la puerta, visiblemente enfadada. Tenía entre sus dedos unos cuantos pelos rubios muy largos.

—Otra vez con mujerzuelas, siempre mujerzuelas. El camastro está lleno de pelos.

—Pues deberías ver los de mi mujer, parecen pelos de cerdo. Peores que los tuyos. —Eddie estaba de tan buen humor que no abroncó a Nancy. Por una vez le divertían sus celos inconfesables—. Ahora tú y yo vamos a sacar todos los archivos. Enciende la estufa, hay que quemarlo todo.

Nancy abrió la boca, luego la cerró y tragó saliva. No daba crédito a lo que acababa de escuchar.

—Hace calor para encender la estufa —comentó.

—Puede que haga más calor dentro de unos meses, aunque nosotros ya no estaremos aquí. ¡Venga, a trabajar!

Una hora más tarde Eddie salía de la sede del Libro Azul con la camisa empapada de sudor bajo la americana, por la exposición al calor de la estufa. La temperatura era suave y hacía un día espléndido, a pesar de lo cual sintió un estremecimiento de frío, aunque no tardó en aclimatarse.

El muelle 26, en el que se encontraba, era de los pocos que seguían bajo el control del Libro Azul. No era casual que en esos momentos hubiera tres barcos atracados, demasiados para un espacio de amarre tan reducido, y posiblemente había otros fondeados a la espera de sitio. Los armadores preferían que sus buques atracaran en muelles donde sabían que no habría problemas. Las grúas trabajaban a pleno rendimiento y los enganches chirriaban al elevarlos por encima de las cubiertas. Los estibadores tiraban con sus ganchos de la carga hacia las escotillas para bajarla a continuación a las bodegas, donde esperaba el resto de la cuadrilla.

Sin embargo, en dos de los tres mercantes no estaban embarcando mercancía, sino desembarcándola: barras de acero, necesarias para los enormes puentes en construcción en San Francisco. Era una descarga compleja y peligrosa que requería cuadrillas experimentadas. Grupos de peones que habían sido descartados en la ventanilla se mantenían a la debida distancia de los equipos que estaban trabajando. Tal vez confiaban secretamente en que se produjera un accidente que obligara a un relevo de hombres; una esperanza nada ilusoria, dado que había un promedio de un accidente por semana, en algún caso mortal.

Eddie vio que se dirigía hacia él Jack O’Bannon, uno de los reclutadores bajo su mando. Se trataba, cómo no, de un irlandés; todos sus hombres eran católicos irlandeses o italianos que se habían curtido haciendo de esquiroles durante la gran huelga de 1919. O’Bannon, un hombre corpulento con las piernas torcidas y la cara ancha y rosada, venía dándose golpes en el pecho.

—Eh, Eddie —dijo en tono cordial—, el barco inglés que estamos desembarcando no trae solo chatarra. Hay también güisqui escocés de buena marca e incluso algo de ginebra. ¿Quieres probarlo?

—No, aquí no. —Eddie giró la vista alrededor. No temía las miradas más bien voraces de los desocupados, que se mantenían alejados y nunca se atreverían a acercarse, pero no quería mostrarse demasiado cercano con Jack el mismo día que había decidido romper con el Libro Azul—. A ver si puedes hacer que lleguen un par de cajas a la sede.

—De acuerdo. Solo te estaba proponiendo echar un trago. Tenía tres botellas, pero una se la he roto en la cabeza a un comunista, un tipo de la AIE que pretendía ponerse a repartir panfletos.

Eddie se alarmó.

—No sería uno de sus dirigentes, ¿verdad?

—No, qué va. Era un idiota cualquiera, de esos de Albion Hall. Le abrí la cabeza, pero seguía respirando.

—Entiendo.

Eddie soltó furtivamente un suspiro de alivio. De toda la gente de la AIE, la de Albion Hall era la que menos le importaba. Se trataba de una patética minoría de radicales agrupados en torno a dos individuos llamados Harry Bridges y Henry Schmidt. Se reunían una vez por semana en un viejo edificio para analizar la doctrina marxista, los convenios colectivos y las arcaicas tácticas de lucha de los wobblies. Si sus hermanos Vince y Ricky vivieran en San Francisco, en lugar de en Seattle, estarían sin duda entre ellos.

—¿He hecho bien? —preguntó O’Bannon, un poco preocupado por la frialdad de su jefe.

—Sí, sí —respondió Eddie, que tenía prisa por irse. Estaba a punto de librarse de O’Bannon cuando se percató de que había una aglomeración inusual de gente en un muelle vecino, el de la Matson—. Jack, ¿sabes qué está pasando allí?

O’Bannon siguió con los ojos la dirección de la mirada de Eddie. Echó hacia atrás su gorra y se rascó la parte superior de la frente, bordeada por su cabello ralo de color zanahoria.

—No tengo ni idea, pero hay jaleo desde hace un rato — contestó el irlandés—. Es raro, todas las cuadrillas deberían estar a bordo, cargando. En la Matson no se andan con bromas.

—Iré a ver.

Eddie echó a andar por el borde del muelle, acosado por el viento tibio pero insistente que se estaba levantando en el mar. Unos capataces reunidos en la base de una grúa lo saludaron quitándose las gorras, él los ignoró. La Compañía de Navegación Matson era la naviera más potente del puerto de San Francisco. Si había ocurrido algo anómalo en su muelle, el eco se propagaría por toda la costa oeste, desde Vancouver a San Diego.

A medida que se acercaba oía un vocerío cada vez más fuerte. El número de personas reunidas bajo el costado negro del mercante era impresionante y las grúas estaban paradas. Las primeras palabras inteligibles que llegaron a sus oídos no fueron nada tranquilizadoras.

—¡Al diablo el jodido distintivo! ¡O trabajamos todos o no trabaja nadie!

Ese muelle era otro de los que aún controlaba el Libro Azul. Eddie echó mano al bolsillo para empuñar el revólver Smith & Wesson modelo 10 que abultaba su chaqueta, aunque no estaba nervioso y siguió avanzando. Tal vez el cielo le estaba ofreciendo la oportunidad que buscaba y que ni siquiera fue capaz de formular mentalmente, por lo providencial y propicia que le parecía.

Su aparición tuvo un efecto casi teatral. Los centenares de estibadores que se agolpaban bajo el buque que debía ser cargado guardaron silencio repentinamente. Se quedaron inmóviles, aunque no denotaban temor, sino hostilidad. Sus rudos gruñidos, sus ojos legañosos, sus frentes surcadas por arrugas y cicatrices mostraban odio, a pesar de lo cual ninguno se atrevió a verbalizarlo en primera instancia.

Lo hizo por ellos el reclutador del Libro Azul. Se abrió paso, balanceando su prominente barriga enmarcada por unos tirantes, con mirada esperanzada bajo la visera de la gorra. Eddie no fue capaz de recordar su nombre, era uno más de sus secuaces. En cambio, sabía que el personaje de chaqueta gris y corbata azul que venía detrás de él era un representante de la Matson llamado Raymond. No se trataba de uno de sus máximos dirigentes, pero sí era un veterano ejecutivo.

—¡Es una suerte que hayas venido, jefe! ¡Estos zoquetes se niegan a demostrar que han pagado la cuota! —exclamó con voz quejumbrosa el reclutador—. ¡Algunos incluso han tirado al mar el distintivo, en el Libro Azul figuran como morosos desde hace semanas!

—¡Queremos trabajar todos! —gritó un anciano estibador con un bigote blanco que le llegaba a la barbilla. Nadie repitió el grito inicialmente, pero Eddie intuyó que era cuestión de segundos.

—Señor Florio, a la Matson le interesa que se embarque la carga lo antes posible, y aquí está todo parado desde hace más de una hora —intervino Raymond—. Ustedes tendrán sus problemas, pero nosotros tenemos los nuestros.

La multitud comenzó a rumorear y Eddie supo que debía anticiparse. Dio un paso al frente, se arrancó la insignia del ojal de su chaqueta con gesto dramático y la lanzó al otro lado del muelle.

—¡Se acabaron los falsos sindicatos! —gritó—. ¡Se acabó el Libro Azul! ¡Debe trabajar el que lo necesita, no el que paga una cuota que va a parar a los bolsillos de sus explotadores!

En el muelle resonó un «¡Oooh!» colectivo, seguido por un nuevo silencio. El reclutador se quedó atónito, casi le faltaba el aliento, y Raymond frunció la frente tratando de entender lo que estaba pasando. Eddie disponía únicamente de un segundo, buscó las palabras adecuadas para sacar partido de la situación.

—¡Yo me avergüenzo! ¡Estoy profundamente avergonzado! —exclamó, con los brazos abiertos—. ¡Muchachos, yo realmente pensaba que estaba a vuestro servicio! ¡Fui un tonto, he sido el último en darme cuenta de que no era más que una marioneta manejada por la Federación de Empresarios Marítimos! ¡Lo confieso, quién sabe las veces que os habré traicionado, yo, que pasé diez años descargando barcos como vosotros! ¡Ahora haced conmigo lo que queráis, tenéis motivos para ello y no opondré resistencia! ¡Lo único que puedo hacer es pediros perdón!

Esas palabras sembraron la discordia entre la multitud. El reclutador se inclinó hacia el hombre que tenía más cerca como si quisiera pedirle que le aclarara las cosas. Raymond permaneció serio, con los brazos cruzados. El que respondió a Eddie fue un individuo muy delgado, con nariz aguileña y mirada irónica.

—¿Qué quieres decir, Florio, que el Libro Azul abandona este muelle?

Eddie agachó la mirada hacia el suelo.

—Quiero decir, señor Bridges, que estabais en lo cierto al afirmar que el Libro Azul es una organización de chivatos a sueldo. El único sindicato serio que hay en San Francisco se llama Asociación Internacional de Estibadores.

Se oyeron los primeros vítores. Raymond se adelantó y, alzando el dedo índice como si estuviera pidiendo la palabra, preguntó:

—En resumidas cuentas, ¿quién me va a cargar el barco?

—Lo cargarán todos, señor —contestó Eddie, que seguía con la cabeza agachada. Estaba recuperando la saliva, se le había secado la boca—. Lo mejor será organizar turnos.

Habló con un tono suave, pero a un volumen suficiente para que lo escucharan todos. Esta vez estalló una verdadera ovación y la gente empezó a desplazarse en dirección al mercante. Raymond se unió a la multitud para seleccionar las cuadrillas y al reclutador del Libro Azul poco menos que lo arrolló la masa de obreros.

Sin embargo, un reducido grupo de estibadores no se dirigió hacia el barco, sino hacia Eddie. Su actitud no parecía nada amistosa, él tragó saliva. Aparte de Harry Bridges, que era el que aparentaba más hostilidad de todos, reconoció a Fred West, del Partido Proletario de San Francisco, y a Bill el Ratero Lewis. Estos dos últimos representaban a una facción radical de la AIE, aunque menos extremista que la de Albion Hall.

Eddie se puso en lo peor, esperaba cuando menos una dura confrontación. Pero una nueva señal del destino le confirmó que ese era su día de suerte. Un crío de unos seis años se abrió paso entre las piernas de los estibadores y le agarró la rodilla.

—¡Papá, papá, no te encontraba! —gritó el pequeño—. Mamá quiere saber si hoy vas a venir a comer.

—¡Claro que iré! —Eddie agarró al niño por debajo de las axilas y lo levantó entre sus brazos haciendo un esfuerzo. Era un gesto que no había hecho desde hacía al menos cuatro años, entonces el niño pesaba mucho menos que ahora—. Dile a mamá que ponga a cocer la pasta, yo no tardaré mucho. —Abrazó a Rudy, su hijo menor, y besó su pelo negro y encrespado antes de posarlo en el suelo—. Vete, ve con mamá. Yo tengo que hablar un momento con estos señores, pero no tardaré.

A Eddie no le pasó inadvertido que la actitud de los allí presentes cambió por completo, como él había previsto. En el rostro afilado de Bridges vio un asomo de perplejidad, mientras que los semblantes de los demás, incluyendo al Ratero Lewis, se habían relajado. El primero en hablar fue un hombrecillo con una gran gorra y brazos desproporcionados al que Eddie no conocía; posiblemente no se trataba de un estibador, sino de un marinero.

—¿Y ahora qué piensa hacer, señor Florio? —preguntó sin sacarse de la boca el cigarrillo que estaba fumando—. ¿Afiliarse a la AIE?

—No, yo no soy un chaquetero. Me retiraré de toda actividad sindical. Si voy a alguna asamblea será solo para revelar cómo la policía, la patronal y yo hemos estado engañando a los trabajadores durante tantos años. Pero con los sindicatos he terminado.

—¿De verdad? —preguntó Bridges, vagamente cáustico, aunque ya ni siquiera él se mostraba agresivo—. Hemos escuchado buenas palabras, ahora esperamos hechos.

—Los tendréis.

Eddie dio media vuelta para poner rumbo a la calle Veintidós, en la que vivía, cerca del barrio chino. Oyó que Lewis invitaba a sus compañeros a sumarse a las labores de carga del barco antes de que la Matson cambiara de idea. No se giró ni siquiera cuando su reclutador lo llamó.

Hasta que llegó a la zona urbana, entre fachadas de arenisca y montones de basura, no liberó la amplia sonrisa que desde hacía varios minutos afloraba en sus labios. Le agradeció mentalmente a Jane, la puta de la calle Guerrero, el regalito que le había hecho. Se confirmaba el dicho popular según el cual los coños traen buena suerte.

2Todo han de ser

E ddie Florio podría haberse permitido un piso mucho más lujoso que el que ocupaba en Soma, en un anodino edificio de cuatro plantas en el cruce de la calle Filbert con la Veintidós. Tal vez en la cercana calle Lombard, llena de curvas, cuestas y casitas de estilo victoriano. Pero él consideraba que su vivienda, y su propia familia, eran un elemento efímero de su existencia, algo tan indispensable como la ropa, aunque no tanto como para condicionar su verdadera vida.

Tenía la suerte de que en su edificio no se respiraban los efluvios a col, ajo y orina característicos de las comunidades de vecinos más próximas, con las que formaba un bloque aislado de las pequeñas casas construidas más arriba o más abajo. La entrada, bastante imponente y flanqueada por unas columnas pretenciosas, era otro elemento que diferenciaba socialmente el edificio, aunque los rayones en la puerta y los garabatos en el mármol revelaban una composición de clases entre los inquilinos más variada de lo que había previsto el constructor.