Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Sensibles a las Letras

- Sprache: Spanisch

Robert Coates nació en el norte de Irlanda y emigró a los Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, huyendo del hambre. Compartió fogatas con los wobblies a las puertas de fábricas en huelga, viajó sin billete en mil trenes acompañando a los hobos, los temporeros vagabundos, y cantó con ambos los himnos de fraternidad escritos por Joe Hill. Pero Robert Coates es un traidor. Un chivato a sueldo de la Agencia de Detectives Pinkerton. El comienzo del siglo XX es una época de inusitada violencia en Norteamérica, con huelgas que duran meses, masacres de trabajadores y duelos dignos de un wéstern. Coates recibe la orden de infiltrarse en el naciente Industrial Workers of the World, el sindicato revolucionario que trata de organizar a las obreras textiles, a los inmigrantes, a los precarios y desempleados, sin distinción de sexo ni de raza. El One Big Union, la gran organización que necesita la sociedad venidera, la que reclama el pan pero también las rosas. En su camino, el agente provocador Coates se encontrará con personajes memorables como Dashiell Hammett, Emma Goldman, James Connolly, Upton Sinclair o Jack London, entre muchos otros.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 654

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SENSIBLES A LAS LETRAS, 98

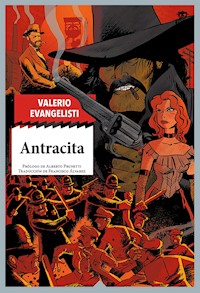

Título original: One Big Union

Primera edición en Hoja de Lata: abril del 2024

© Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2011

© de la traducción: Francisco Álvarez González, 2024

© de la ilustración de la portada: Alberto Peral, 2024

© de la fotografía de la solapa: Potere al Popolo Bologna, 2022

© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2024

Hoja de Lata Editorial S. L.

Camino del Lucero, 15, bajo izquierda, 33212 Xixón, Asturies [España]

[email protected] / www.hojadelata.net

Diseño de la colección: Trabayadores Culturales Glayíu/Iván Cuervo Berango

ISBN: 978-84-18918-98-8Producción del ePub: booqlab

La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.

This Work has been translated with the contribution of Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura Italiano.

Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione italiano.

Este libro ha sido traducido gracias a la Ayuda a la traducción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación italiano.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ÍNDICE

PRÓLOGO. 1877

1. Tras la Comuna de San Luis

PRIMERA PARTE. Inicio de una carrera

2. Los Caballeros del Trabajo

3. Afiliación

4. Huelga indefinida

5. Victoria momentánea

6. Pies de barro

7. Epílogo rojo sangre

SEGUNDA PARTE. Pruebas de fuego

8. En barco

9. Batalla fluvial

10. Estado de guerra

11. Nuevos conflictos

12. La ciudad idílica

13. Enfrentamiento abierto

TERCERA PARTE. La guerra de Bob Coates

14. Un único y gran sindicato

15. Tipos Infames y Maleantes

16. James McParland

17. Un secuestro

18. La bestia decapitada

19. Colt Peacemaker

CUARTA PARTE. La fuerza del enemigo

20. La brigada de las blusas negras

21. Un nuevo comienzo

22. Spokane

23. Unos sobre otros

24. Proletarios del mundo

25. La rosa marchita

QUINTA PARTE. Victoria final

26. Defended el fuerte

27. Niños

28. La revancha del Oeste

29. El fuego en los campos

30. Triunfo de los wobblies

31. El crepúsculo

EPÍLOGO. 1919

32. Solidaridad para siempre

BIBLIOGRAFÍA

PRÓLOGO

1877

1. TRAS LA COMUNA DE SAN LUIS

Robert William Coates estaba a un lado, un poco aturdido, sujetando por el cañón su mosquetón Enfield 1861. Quién sabe si tendría que usarlo. Esperaba que no, temía que le estallara entre las manos. El armamento distribuido por el Comité de Salud Pública no era de lo mejor. Abundaban las escopetas de caza y los revólveres anteriores a la guerra de Secesión. Los patrones se mostraban tacaños incluso para defenderse.

Pero ni siquiera los que disponían de armas modernas estaban haciendo buen uso de ellas. Apenas unos minutos antes uno de los rebeldes se había lanzado al galope contra los nidos de ametralladoras Gatling disparando a lo loco. Parecía un cowboy bajo de piel muy oscura, mexicano tal vez. Iba con él, aferrada a su espalda, una joven de pelo corto. Los soldados del 23.er Regimiento de Infantería, a los que cogió por sorpresa, no reaccionaron con la celeridad necesaria. El fugitivo saltó con su caballo los sacos terreros y se desvaneció en una nube de polvo.

Afortunadamente, los demás insurgentes no parecían tan valientes. Estaban apiñados frente al Schuler’s Hall, sin mostrar intención alguna de reaccionar. Colgaban del edificio, bajo una gran bandera estadounidense y otra roja, los estandartes de lo que habían definido como «la Comuna de San Luis». Una pancarta del Partido de los Trabajadores de Estados Unidos, tendida entre dos columnas del edificio de tres plantas, anunciaba la toma del poder por parte de la clase obrera y trabajadora. «La Comuna», como la tildaban los enfurecidos periódicos locales recordando lo que había sucedido en Francia en 1871. Entre finales de la primavera y principios del verano de 1877 se habían establecido otras comunas en Chicago, en Nueva York y en muchas otras localidades, aprovechando el tirón de una huelga de ferroviarios. Los trabajadores de todas las categorías estaban decididos a tomar el control de los lugares de donde procedía su sufrimiento. Reclamaban la jornada laboral de ocho horas.

—Nos vamos a asar de calor —le dijo Coates a un miliciano que tenía al lado y que estaba sudando tanto como él—. ¿Cuándo se decidirán a dejarnos atacar?

—Mantén la calma, muchachito —respondió su interlocutor, un hombre robusto y bigotudo que llevaba abrigo y bombín, como buena parte de los no uniformados allí presentes—. ¿Dónde te han reclutado, en una guardería?

Coates, profundamente ofendido por esa alusión a su pubertad, no contestó. Era cierto que solo tenía catorce años, pero si le habían dado un fusil significaba que lo necesitaban. Además, en la compañía ferroviaria del general James Harrison Wilson, donde primero estuvo como chico para todo, después como aprendiz de guardafrenos y finalmente como mecánico, él trabajaba más duro que el burgués que ahora lo trataba como a un niño. El propio Wilson había reparado en ello y lo destinó a las oficinas de Ferrocarriles de San Luis y el Sudeste para llevar el papeleo. Hasta que, un par de días atrás, le puso entre las manos un Enfield obsoleto pero que aún funcionaba.

«Cuento contigo, muchacho —le dijo—. En el Club de Tiro de San Luis te enseñarán cómo usar este arma contra los peores canallas de la ciudad. Eres espabilado y aprenderás rápido. Haz buen uso de ella cuando llegue el momento». Esas palabras, pronunciadas por un héroe de la guerra civil, ascendido a general por el mismísimo Sherman, halagaron a Coates hasta el punto de que se ruborizó. Ahora estaba dispuesto a hacer cualquier cosa —incluso a soportar el calor y las burlas de sus compañeros de más edad— con tal de volver a ver una sonrisa en el rostro benévolo de Wilson, el magnate más generoso y paternal de Estados Unidos.

Pasó a caballo el alcalde Henry Overstolz, visiblemente satisfecho. Tiró de las riendas para detenerse un instante frente a la milicia civil.

—Muy bien, amigos míos —dijo sonriendo—. El ejército se pondrá en movimiento de un momento a otro. Seguidlo a una distancia prudente y no corráis riesgos. Parece ser que los comunistas están desarmados, pero nunca se sabe. Si no disparan, emplead sobre todo la culata. O la bayoneta, si fuera indispensable. Es mejor evitar un derramamiento de sangre como el que se produjo en Chicago o en Pittsburgh. Se cagarán de miedo, sobre todo sus cabecillas.

Coates miró a los enemigos mientras Overstolz se alejaba. Eran numerosos, pero daba la sensación de que se trataba de una masa de parias. Vestían ropa remendada y llevaban sombreros de paja. Había bastantes negros que trabajaban como sirvientes en los barcos de vapor. Ese era el detalle más repugnante: negros en rebeldía, insolentes y convencidos de que tenían derechos. Se veía ahí toda la hipocresía del Partido de los Trabajadores, que decía que odiaba a los negros y en San Francisco organizaba linchamientos de chinos, culpables de robarles el trabajo a los blancos y de conformarse con salarios de miseria, y aquí, en cambio, se servía de ellos como mano de obra para sus manejos.

Las únicas armas visibles eran unas picas que llevaban clavadas hogazas de pan, símbolo de la revuelta, y algunos palos. La chusma se giraba de vez en cuando hacia el Schuler’s Hall gritando en diferentes idiomas: «¡Rifles! ¡Rifles!». Estaba claro que ese era el motivo por el cual la muchedumbre no se movía de la plaza: una explanada en el centro de uno de los peores barrios marginales, rodeada de casuchas.

Un miembro de la Comuna había anunciado unos días antes que el comité ejecutivo disponía de todo un arsenal y que lo utilizaría contra los patrones. Cinco mil rifles, había dicho. En el caso de que eso fuera cierto, los comuneros del Schuler’s Hall no parecían dispuestos a servirse de él, y menos aún a repartirlo. Los parias, que habían bajado desde Castle Thunder, Wild Cat Chute y otros guetos de idiomas y razas diversas, asediaban al comité para que los armara. Los hombres atrincherados en el interior, casi todos alemanes y posiblemente asustados por la masiva presencia de negros entre los manifestantes, no accedían a ello. Incluso habían cerrado las contraventanas de la planta baja.

—¡Adelante! —gritó el capitán Fox, de la policía montada.

—¡Adelante, mis valientes! —lo secundó el capitán Lee, al mando de los agentes a pie.

Los policías avanzaron soltando un alarido y blandiendo sus porras. Tras ellos los soldados comenzaron a marchar como una legión romana, formando un bosque semoviente de bayonetas. Los civiles del club de tiro siguieron sus pasos en una pequeña falange desordenada. No iba nadie a su mando, tan solo unos representantes de la Cámara de Comercio gritando órdenes que nadie escuchaba.

Los subversivos comenzaron a dispersarse con el aguacero de golpes. Coates, en vista de que la chusma no disparaba, siguió el ejemplo de sus compañeros y agarró el rifle por el cañón para usar la culata. Unos pocos manifestantes, incapaces de moverse con la rapidez necesaria, permanecieron en los escalones del Schuler’s Hall. Los demás ya se habían desperdigado por las callejuelas de los alrededores.

Coates tuvo la suerte de toparse con el sujeto adecuado: un anciano negro, sentado en la escalinata. Parecía tener dificultad para levantarse. Vestía la librea de los sirvientes de los teatros flotantes del Misisipi y se estaba tapando con los dedos el pelo blanco y escaso de la cabeza mientras murmuraba algo. Tal vez estaba pidiendo clemencia.

Robert Coates vaciló y el miliciano barrigudo que estaba a su lado poco antes le sacudió en el hombro y le dijo:

—Venga, muchacho, golpea.

—¿Yo?

—Sí, tienes que acostumbrarte.

Coates apuntó con la culata del rifle al sirviente y le golpeó justo en el centro de la cabeza. El viejo se dobló hacia adelante emitiendo un gemido, pero aún sin sangrar. El chico golpeó de nuevo y el negro se desplomó sobre el escalón con el pelo ya empapado en sangre.

—¡Bien hecho, Bob!

Fue el mismísimo James Harrison Wilson el que gritó. Se hallaba a poca distancia, ensañándose desde lo alto de su caballo, porra en mano, con una mujer que tenía la barriga demasiado hinchada como para poder escapar.

—No tengáis piedad, no la merecen.

Coates dejó al negro y corrió hacia las puertas del edificio, cerradas a cal y canto. Pasó entre las columnas, arrancó la pancarta del Partido de los Trabajadores y la usó para secarse el sudor antes de arrojarla al suelo. Seguidamente se unió a los soldados y milicianos que estaban aporreando las puertas trancadas.

Al final se abrió la entrada, tal vez porque cedió el cerrojo. Coates accedió a un vestíbulo con una amplia mesa en el centro. Alrededor de ella estaban sentados unos hombres ancianos y barbudos, todos ellos con gafas, que alzaron las manos inmediatamente. Delante tenían un montón de papeles. El calor era infernal y el polvo se levantaba como caspa.

Coates se dio cuenta de que no tenía nada que hacer allí. Había demasiados soldados, policías y voluntarios del club de tiro. Ellos se encargarían de los subversivos. Lo mejor sería salir a la calle para dar caza a los últimos rebeldes.

Las escaleras ya estaban despejadas, el ejército se hallaba por todas partes. Un puñado de milicianos perseguían a unos cuantos negros que huían por la calle Saint Charles, probablemente en dirección al mercado Lucas. Coates echó a correr y alcanzó a sus compañeros. Acorralaron a algunos fugitivos en la calle 20. No tenían potestad para detenerlos, así que se limitaron a golpearlos con saña.

Bob Coates se encargó de un morenito que se protegía la cabeza como el otro negro poco antes. Le apartó las manos del cuero cabelludo y le atizó con fuerza repetidamente, hasta que se desplomó. Al terminar la faena notó una palmadita cordial en la espalda. Era el mismo burgués que se había burlado de su edad y que lo había incitado a apalear al viejo de los teatros flotantes. Ahora le estaba sonriendo.

—Buen trabajo, chico. No hubiera apostado ni un centavo por ti, pero veo que te has decidido. Eres un joven como es debido. Sé que trabajas para el señor Wilson. ¿Cómo te llamas?

—Bob Coates.

—Bien, Bob. Yo me llamo Furlong, Thomas Furlong. Tal vez nos volvamos a ver, quién sabe. Tengo mis oficinas en San Luis, es fácil encontrarme.

Coates se despidió con una señal y regresó al Schuler’s Hall. Tuvo que pisar los banderines rojos de jefe de estación que los ferroviarios habían tirado al suelo al huir. Los soldados se estaban alineando frente al edificio. Se pasaban entre ellos cantimploras con agua, el calor era insoportable. La policía se había hecho cargo de los manifestantes capturados.

James Harrison Wilson, que había desmontado de su caballo, estaba arengando a la desordenada falange de la milicia reclutada por la Cámara de Comercio.

—Os doy las gracias a todos. Por mérito vuestro la Comuna de San Luis se ha terminado y creo que no resurgirá nunca más. Los más jóvenes han demostrado especial valor —miró a Coates y acarició fugazmente su cabellera rubia—. No lo olvidaré.

—El chico tiene agallas —afirmó Furlong, que se unió a ellos en ese momento.

—Sí, tiene agallas. Yo ya lo sabía… Ahora id al club de tiro a devolver los rifles. Después, los que trabajáis como ferroviarios podéis descansar. Hoy es día de vacaciones. ¡Os lo merecéis, qué demonios!

Otros industriales, grandes y pequeños, le dijeron eso mismo a sus respectivos empleados.

Coates, que no tenía tiempo de pasar por el club de tiro, entregó su arma a un compañero y se dirigió a casa. Vivía en la zona de Carondelet, en el extremo sur de la ciudad, a orillas del río Misuri. Un área con fábricas, cervecerías, una acería y unas pocas viviendas, todas míseras. Lo mejor era la parte oeste del barrio, en torno al parque que le daba nombre. Al este solo vivían pobres.

Llegó a casa al cabo de una hora, muy acalorado. Pasó entre sus dos hermanitas, Virginia y Mary Ann, que jugaban en la escalera de madera. Su madre estaba retirando de la mesa las sobras de la comida. Su padre, sentado en una esquina del comedor, sostenía ante sus ojos, con su único brazo útil, el Missouri Republican.

—Has vuelto pronto, Bob —dijo su madre, una mujer de poca estatura y constitución menuda—. ¿Has comido algo?

—No. Si queda algo de sopa la tomaría de buena gana.

—Queda, pero ya estará fría. ¿Te la caliento?

—No, está bien así. Con un poco de pan.

Mientras Bob hundía la cuchara en el cuenco, su padre bajó el periódico y comentó:

—El reverendo John Silver ha cambiado de idea. —Hablaba con una voz apenas inteligible, separando bien las palabras, que le salían como un chisporroteo. Una gran cicatriz en la garganta daba a entender el motivo de su habla tan dificultosa—. Era un escándalo que apoyase a esos sinvergüenzas justo cuando tienen la ciudad paralizada. Yo ya estaba pensando en cambiarme a otra iglesia.

Seamus Coates había sido un hombre poderoso, de pura ascendencia norirlandesa, al igual que su esposa, Mary McCann. Muy religioso, al llegar a América abandonó el protestantismo anglicano tradicional para unirse a la Iglesia del Mesías de San Luis, ahora dirigida por el reverendo Snyder. Compartía los principios democráticos del pastor hasta que sufrió el accidente que le dejó lisiado el brazo izquierdo, que a punto estuvo de rebanarle la garganta y que le hizo perder una pierna. Como guardafrenos incluso se había inscrito en la asamblea local de Las Cinco Estrellas, sociedad secreta de trabajadores conocida entre sus adeptos por su verdadero nombre: Caballeros del Trabajo. Los Caballeros no hicieron nada por él cuando quedó mutilado. Por el contrario, el señor Wilson, propietario de Ferrocarriles de San Luis y el Sudeste, se había mostrado generoso, en nombre del oficio que durante un tiempo él mismo había ejercido. Había ido a visitarlo en persona, le había pagado dos meses de alquiler de su propio bolsillo y había contratado a Bob. Y la familia sobrevivía gracias al salario de Bob, no gracias a los Caballeros del Trabajo, al Partido de los Trabajadores o a la Iglesia del Mesías.

—Ya no volverán a paralizar la ciudad, papá —dijo Bob mientras desmenuzaba el pan en la sopa—. Los hemos dispersado. El señor Wilson en persona me felicitó. Mañana se reanudará el trabajo.

—Estupendo. El periódico dice que el mercado Lucas estaba lleno de negros.

—Es cierto, camareros de los teatros flotantes y obreros portuarios.

—Antes eran trabajos bien pagados, pero por culpa de los negros, que se conforman con poco, ahora a los camareros les pagan con las propinas y los obreros viven en la indigencia. Esto no puede seguir así.

—Bueno, hoy les hemos dado una dosis de jarabe de palo.

Seamus asintió con la cabeza y afirmó:

—Les está bien empleado, cada día son más insolentes.

Devolvió la atención a su periódico mientras Bob hundía la cuchara en la sopa fría. La estancia estaba llena de moscas y de vez en cuando se veía obligado a interrumpir el almuerzo para apartar a alguna especialmente molesta. Su zumbido y los gritos joviales de las niñas que llegaban desde el exterior fue el ruido predominante durante un rato. Mary McCann era capaz de mover pilas enteras de platos y vasos sin provocar ni el menor sonido. En el río, los barcos y las barcazas seguían parados a causa de la huelga recién terminada.

Cuando estaba ya con las últimas cucharadas, Bob preguntó:

—Papá, ¿has oído hablar de un tal Thomas Furlong?

Desde detrás del Missouri Republican, Seamus respondió:

—Por supuesto. Es un hombre importante, una especie de policía. ¿Estaba también él en la plaza?

—Sí, me felicitó, en presencia del señor Wilson, además.

—Eso es bueno, muchacho. Cuanto más te ganes la estima de los hombres influyentes en esta ciudad, más lejos llegarás en la vida. Podrías hacerle una visita uno de estos días con el pretexto de darle las gracias. Creo que tiene sus oficinas en el centro, por la zona de la avenida Washington. A nosotros, que somos pobres, no nos viene mal conocer a gente de categoría.

Al acabar de comer, Bob, poco acostumbrado a estar en casa en un día laborable, no sabía qué hacer. Se pasó media hora en el porche jugando con sus hermanitas, una de seis años y otra de siete (Seamus y Mary habían traído al mundo a sus hijos a intervalos irregulares, en función de que las circunstancias económicas fueran positivas o negativas). Finalmente, al caer la tarde, decidió ir a ver a Eleanor, su amiga de la infancia y ahora, en cierto sentido, su novieta. Normalmente se veían solo los domingos, tras los oficios religiosos, o en días festivos con motivo de algún pícnic. Le iba a dar una sorpresa con su visita.

Eleanor O’Hagan vivía en el mismo barrio, en la carretera Schmidt. Era de la misma edad que Bob y trabajaba como cigarrera en la fábrica en la que también estaba empleado su padre, Brian O’Hagan. Tenían mejor vivienda que los Coates, aunque no era un domicilio unifamiliar, sino una casa estrecha y alargada hacia arriba con cuatro plantas. Ella vivía en la primera, en un piso de dos habitaciones con ventanas angostas; era como si el edificio aplastara y encogiera los pisos inferiores.

La encontró delante de la casa, regando con un cubo de agua un pequeño seto polvoriento.

—Hola —le dijo.

—Hola —respondió Eleanor. Tenía un semblante amable, pecoso, con grandes ojos verdes y una naricilla puntiaguda. Su pelo, de color pajizo, nunca estaba ordenado, por mucho que tratara de domarlo con lazos y horquillas. Era delgadísima, esmirriada, nada guapa. Sin embargo, a Bob le gustaba.

—¿No has trabajado hoy? —preguntó él.

—No. No había huelga, pero los propietarios decidieron mantener cerrada la fábrica de todas formas. Yo he perdido cincuenta centavos, mi padre el doble. Hubo disturbios en la calle del Mercado, creo.

Bob hinchó el pecho antes de exclamar:

—¡Yo estaba allí! Fue duro, pero me porté valerosamente.

—Ah —contestó Eleanor sin inflexión alguna en su voz—. No deberías exponerte al peligro…

—No había ningún peligro, Elly. Ha sido un buen día… Escucha, ¿te apetece dar un paseo conmigo hasta el río?

—Ya casi es de noche —objetó la chica señalando una de las escasas luminarias de la zona, que el farolero estaba encendiendo desde lo alto de una escalera sostenida por un compañero—. Tengo que preguntárselo a mis padres.

—Ve, te espero.

Eleanor posó el pequeño cubo y entró en casa. Salió al cabo de unos minutos.

—Lo siento, Robert. La cena está casi lista.

Él ocultó su pesar.

—Otra vez será. En realidad, estoy cansado. ¿Podría darte un beso? —preguntó bajando la voz.

A pesar de la escasa visibilidad, Bob tuvo la certeza de que ella se acababa de ruborizar. Le ocurría siempre ante peticiones de esa índole.

—No, no puedes —susurró Eleanor—. Pero si realmente quieres…

Le ofreció la mejilla y él puso en ella sus labios. Ella entró corriendo en casa, pero antes de que desapareciera Bob tuvo tiempo de gritarle:

—¡Buenas noches, Elly!

—¡Buenas noches, Bob!

A la mañana siguiente, mientras se ponía el mono para ir a su puesto de trabajo, Robert Coates fue convocado en la oficina del señor Wilson, en la avenida Scott, adyacente a la Union Station. Se vistió a la carrera y acudió a la cita. Le sorprendió encontrar allí nada menos que a Thomas Furlong, que estaba de pie junto a la mesa del patrón. Bob se sentía un poco intimidado. Furlong, con las manos a la espalda, parecía incluso más robusto que el día anterior. Una bandera estadounidense extendida entre dos ventanas ofrecía el telón de fondo ideal.

—¿Cuántos años tienes, Bob? —preguntó Wilson, sonriendo con su benevolencia habitual.

—Catorce, casi quince.

—Un poco joven para hacerse detective —comentó Wilson mirando a Furlong, que se encogió de hombros para quitarle importancia a esa circunstancia.

—Puedo ir formándolo gradualmente, Bill. Nunca es demasiado pronto para aprender un oficio. Si me lo mandas un par de veces por semana haré de él un buen operador. Hoy en día ya no es tan fácil encontrar muchachos con principios sanos.

Wilson reflexionó un instante antes de devolver su atención a Coates.

—Quítate ese mono, Bob. De ahora en adelante te daré dos tardes libres a la semana para que vayas con el señor Furlong. Su actividad es diferente a la mía, pero complementaria. ¿Qué me dices?

Coates había seguido todo el diálogo sin entender ni una palabra. Estaba desconcertado y murmuró:

—La locomotora saldrá en breve. Es el tren para Chicago. Me esperan para hacer la revisión mecánica.

Wilson se echó a reír.

—No te preocupes por eso, haré que te reemplacen. Y no estés tan triste, desde hoy ganarás cuatro dólares al día. Ve a la planta baja, donde está la secretaria. La señorita Banks se encargará de los trámites.

Furlong, que también estaba riendo, se despidió de él.

—Hasta pronto, muchacho.

Bob bajó embriagado de felicidad. ¡Cuatro dólares al día! ¡Casi el triple de lo que ganaba hasta ese momento! Adoraba a la señorita Banks, adoraba a todos los que se cruzaron con él. Le encomendaron la tarea de llevar a la oficina de correos unos telegramas y vigilar al empleado mientras telegrafiaba. Quedó libre al cabo de diez horas y corrió a casa. En el camino se gastó la calderilla que tenía en comprar una rosa para regalársela a Eleanor. Confiaba en que no se marchitara antes de que sonara la sirena de salida en la fábrica de tabaco.

Cuando llegó a la vivienda de Elly ya era de noche. Abrió la puerta el señor O’Hagan y Bob se apresuró a esconder la rosa detrás de su espalda, porque le imponía mucho respeto ese hombre alto, desaliñado, con una cabellera salvaje y roja como el fuego. No fue suficientemente rápido.

—¿Esa flor es para mi hija? —preguntó el padre con tono abrupto.

Bob no se atrevió a mentir.

—Sí, señor. ¿Puedo verla?

Brian O’Hagan no se mostraba demasiado hostil.

—No, Elly se está lavando. Dame esa rosa, la recibirá en cuanto salga del baño.

Bob obedeció, dubitativo. Temía que el obrero, a sus ojos gigantesco, aplastara la flor con su enorme mano y la arrojara lejos. Sin embargo, el señor O’Hagan agarró el tallo con dos dedos y le dijo:

—Ya eres mayorcito, ¿has empezado a fumar?

—No, señor.

—Pues es hora de que empieces. Espérame aquí.

Brian O’Hagan entró en casa. Cuando volvió ya no tenía la rosa. En su lugar sostenía entre los dedos un cigarro largo y grueso. Del piso llegaba un olor intenso a col hervida, similar al que se percibía a esa hora frente a numerosas casas de los alrededores.

O’Hagan le mostró una pequeña etiqueta pegada en mitad del puro.

—¿Qué lees ahí, muchacho?

Los caracteres eran diminutos, Bob se esforzó para leer:

—«¡Atención, fumadores! ¡Este es un auténtico cigarro americano, no una imitación china!».

—¿Lo has entendido? —preguntó el hombre, que a continuación profirió una palabrota poco apropiada para los oídos de un asiduo de la Iglesia del Mesías—. ¡Nos vemos obligados a etiquetar así nuestros productos porque los malditos chinos nos los copian! ¡Ellos son los verdaderos enemigos! Están invadiendo todo el país, mientras los rojos proclaman la guerra de los estadounidenses contra los estadounidenses, la Comuna y no sé qué más.

—Estoy de acuerdo con usted, señor.

O’Hagan se sosegó al instante.

—Eres un buen chico, Bob. Tienes permiso para ver a mi hija los domingos por la tarde. En mi casa, por supuesto, o en los pícnics parroquiales.

Bob volvió a casa feliz e incrédulo. Ese había sido el día más afortunado de su vida. Lo celebró con su familia. Antes de irse a dormir trató de fumar un cigarro. Estuvo tosiendo toda la noche.

PRIMERA PARTE

INICIO DE UNA CARRERA

2. LOS CABALLEROS DEL TRABAJO

–Bob, tienes que volver a trabajar como ferroviario. Espero que no te importe.

—Oh, no, señor Furlong —contestó Robert Coates, un poco sorprendido—. Creo que el señor Wilson volverá a contratarme gustosamente.

Era el 5 de febrero de 1884, un día muy frío en todo el estado de Misuri. Aún había rastros de nieve sucia en el borde de las aceras y abundaban los charcos en las calles. Robert William Coates llevaba un año trabajando a tiempo completo para la Agencia de Detectives Furlong, con sede en San Luis, tras un aprendizaje muy largo que se llevó a cabo de acuerdo con su antiguo jefe, James Harrison Wilson. Este lo había destinado a labores de mantenimiento en la compañía ferroviaria de su propiedad, dejándole tiempo libre para que se instruyera en el arte de la investigación con Furlong, un antiguo compañero de armas de Wilson en el ejército nordista. Finalmente, con veinte años cumplidos, Bob había abandonado la compañía Ferrocarriles de San Luis y el Sudeste y se había convertido en investigador.

Furlong sonrió y dijo:

—No se trata del bueno de Wilson, sino de alguien más importante: el mismísimo Jay Gould. Seguramente habrás oído hablar de él.

Bob se sobresaltó. Cómo no iba a saber quién era Jason Gould, conocido como Jay. Era el dueño de la más extensa red ferroviaria del Medio Oeste, incluyendo Ferrocarriles Unión del Pacífico y Misuri. Dominador de las comunicaciones a través del sistema telegráfico de la compañía Unión del Oeste. Acusado repetidamente de fraude y especulación, incluso había sido detenido en Canadá, lo que había provocado un incidente diplomático entre ese país y Estados Unidos. Apoyado a ultranza por el expresidente Ulysses S. Grant. Definido por el líder socialista europeo Karl Marx como «una sanguijuela». En definitiva, un gran hombre.

—Jay tiene problemas y ha recurrido a mí —prosiguió Furlong. Dejó caer su cuerpo sólido sobre el sillón que había al otro lado del escritorio. La tapicería emitió algo así como un bufido—. Siéntate, Bob, te explicaré el asunto. —Bob tomó asiento en una silla a poca distancia de la chimenea, que estaba encendida. Notó de inmediato un calor excesivo, pero decidió no darle importancia—. Antes que nada, ¿cómo está tu mujer? Perdona por no preguntártelo antes.

—Elly ahora está bien, señor Furlong. Sigue débil, pero se las arregla para cuidar de los niños. Tras la muerte de mis padres vino a vivir con nosotros su madre, Olivia O’Hagan, que le echa una mano.

—Estupendo. Saluda de mi parte a tu mujer y a su madre. Y si necesitaras un adelanto para pagar los medicamentos…

—Gracias, señor. No hace falta, con lo que cobro es suficiente.

En efecto, entre los cuatro dólares diarios que le pagaba Wilson y los honorarios ocasionales con los que Furlong retribuía ciertos servicios suyos, la posición económica de Bob estaba muy por encima de la de los habitantes de la zona sur de San Luis. Esos «servicios» beneficiaban tanto a la compañía ferroviaria como a la agencia de investigación. Bob tenía la labor de identificar a los exaltados que se mezclaban con los obreros, los mozos de estación, los maquinistas y los fogoneros. Debía descubrir a los subversivos, los saboteadores y los partidarios del asociacionismo sindical. Le pasaba los nombres a Furlong, que a su vez se los revendía a Wilson dentro de un paquete mensual de actividades de vigilancia. Y Wilson se encargaba de despedir a los agitadores. Sin embargo, en el último año Bob, convertido en investigador privado, se había estado ocupando básicamente de delitos menores y casos de infidelidad conyugal de hombres de la política: seguimientos, interrogatorios, recopilación de pruebas… Era el objetivo secundario de su prolongado aprendizaje. Prácticamente ya se había olvidado del ferrocarril, aunque la idea de regresar a ese entorno no le desagradaba demasiado, siempre y cuando se tratara de un destino temporal. Aún tenía algunos conocidos entre los trabajadores, ninguno de los cuales sabía exactamente a qué se dedicaba ahora. Creían que trabajaba en una oficina del centro de la ciudad, donde incluso un simple subalterno ganaba más que ellos.

—Vivimos tiempos difíciles —comentó Furlong mientras encendía un largo cigarro. La caja de la que lo había sacado certificaba que era estadounidense—. Tú mismo te habrás dado cuenta, me imagino.

—Sí, señor. La fábrica en la que trabajaba mi mujer cerró. Ahora su padre tiene que confeccionar los puros en casa, como se hace en Nueva York. Trabajan día y noche y, aun así, si yo no los ayudara, no sé cómo iban a sobrevivir.

—Ya. Incluso los ricos se ven afectados, todos nos vemos afectados. Es una crisis general. ¿Conoces las causas?

—Desembarcan demasiados extranjeros en nuestro país —contestó Bob instintivamente—. La competencia de los chinos y de los eslavos…

—Esa es una de las razones, pero no la principal. —Furlong agitó el puro con un gesto perentorio y elegante, como elegantes eran todos sus movimientos—. Ni tampoco las estafas de los banqueros que llenan páginas en los diarios. La verdad es otra, más trágica: el obrero norteamericano se está volviendo holgazán.

—Sí, eso es verdad —respondió Bob mecánicamente. No lo dijo por adulación, sino porque esa era una de las frases favoritas del pastor que había sustituido al reverendo Snyder al frente de la Iglesia del Mesías. Y también podía leerse, cada dos por tres, en diversos periódicos.

—Pretende ganar dinero sin producir lo suficiente, reclama derechos imaginarios, quiere trabajar solo ocho horas al día. No entiende que su suerte está ligada a la del empresario y que, si este sufre, sufre también el obrero. ¿Tú qué opinas?

—Es evidente.

—Bien —dijo Furlong echando una calada. Cuando exhalaba el humo del puro, su cabeza parecía estar envuelta en una nubecilla mística, a contraluz de la claridad invernal proveniente de la ventana que tenía a su espalda—. Hay deberes ineludibles que un propietario debe asumir si no quiere que su industria entre en crisis. De aquí a pocas semanas Jay Gould recortará el salario de sus ferroviarios, la coyuntura económica lo exige. Él lo lamenta, pero se ve obligado a hacerlo.

—Lo entiendo.

—Tú sí, pero hay muchos que podrían no entenderlo. Muchos de sus empleados están afiliados a una especie de sociedad secreta llamada los Caballeros del Trabajo. ¿Te suena?

Bob consideró conveniente no desvelar que su padre había formado parte de ella. Tenía muy presente el símbolo de Las Cinco Estrellas, que había sido venerado durante un tiempo en su familia. Se limitó a contestar:

—Sí, señor.

Furlong, con gesto condescendiente, afirmó:

—Por lo general se trata de buena gente, son de esos utópicos no peligrosos. Se reúnen ocasionalmente, celebran sus rituales, debaten sobre una futura sociedad cooperativista… —De repente, el detective mordió el puro, parecía que lo había alterado el impulso de un pensamiento desagradable. Frunció sus cejas grises y siguió fumando con más rapidez—. Y es ahí donde crecen las malas hierbas, aprovechando el terreno que les es propicio. Aparecen el anarquista, el socialista, el subversivo, que comienzan a propugnar un uso diferente de la asociación. ¿Te acuerdas de los Molly Maguires? —Bob nunca había oído ese nombre, aunque le pareció oportuno asentir—. Formaban parte de la Antigua Orden de los Hibernios, inofensiva en sí misma. La convirtieron en un grupo terrorista, asesinando, poniendo bombas… Toda la zona minera de Pensilvania se vio afectada, el comercio y la industria sufrieron. Eso no puede volver a ocurrir.

Bob tuvo la sensación de que estaba en presencia del Thomas Furlong de sus años jóvenes. El heroico espía de la guerra de Secesión, el jefe de la policía privada de la Pacífico Oeste, el guardián del orden en Oil City durante el periodo del frenesí por el petróleo. Le invadió un sentimiento de respeto. Preguntó quedamente:

—¿Hay riesgo de que pase eso mismo con los Caballeros del Trabajo?

—Sí, si tienen al frente a un hombre peligroso. La Asamblea Local 3218, de la Unión Pacífico, ha reclutado a Joseph Buchanan, un extremista, un agitador. Dirigía en Denver, en el estado de Colorado, The Labor Enquirer, un periodicucho despreciable e incendiario que no sé por qué permiten que se siga publicando. Ahora Buchanan está aquí, sembrando el odio contra la gente de bien.

—¿Los Caballeros del Trabajo ya están al corriente de la intención del señor Gould de reducir los salarios?

—Lo han intuido… Tú ya sabes lo que te estoy pidiendo. Necesito un buen investigador capaz de infiltrarse entre los obreros de la Unión Pacífico sin levantar sospechas y de entrar en la Asamblea 3218. Tú, como exferroviario, eres el chico adecuado. Nadie recuerda tu participación en lo de 1877, a saber dónde habrán terminado los fanáticos de entonces, eran todos franceses o alemanes. Ahora hay una nueva hornada de delincuentes.

—Haré todo lo que pueda, señor Furlong.

Bob hizo ademán de levantarse, pero su interlocutor lo detuvo con un gesto.

—Hay un último asunto… —dijo el detective. El tema en cuestión debía de inquietarle, porque aceleró de nuevo el ritmo de inhalación de humo—. Bob, tú sabes que soy un hombre generoso. Hace años acogí entre mis colaboradores a otro veterano de guerra, Allan Pinkerton. Habrás oído hablar de él.

—Sí, por supuesto.

Pocos eran los que no habían oído nunca el apellido Pinkerton, el más famoso detective de Estados Unidos.

—Lo adiestré como he hecho contigo, lo traté como a un hijo y él me lo pagó creando su propia agencia, con la que ahora me hace la competencia ferozmente. Cada vez que ofrezco mis servicios a alguna compañía me encuentro con que Pinkerton ha llegado antes que yo y me ha robado la plaza. ¿Te parece justo?

Bob negó con la cabeza, aunque pensando para sus adentros que la agencia rival tenía más sucursales que la Furlong y se publicitaba más. Pinkerton y sus equipos de investigación protagonizaban novelas y relatos en fascículos, los periódicos les dedicaban artículos llenos de admiración. Contaba con cientos de agentes, que superaban en habilidad a las policías locales. Furlong dirigía una firma mucho más modesta.

—Veo que me entiendes, Bob. Pues bien, Gould también ha recurrido a Pinkerton, pero la misión más difícil, la de infiltrarse, nos toca a nosotros. Haz un buen trabajo, chico. De ti depende no solo el destino de una red ferroviaria que trae progreso, sino también el futuro de esta agencia.

Bob supo que era hora de despedirse. Pasó por el despacho de al lado para recibir instrucciones de la señorita Duff, la secretaria, y después salió a la calle. Tuvo que caminar despacio porque las aceras, cubiertas de hielo, estaban resbaladizas. El aire era gélido y el cielo estaba oscuro. Cada respiración se convertía en vapor. No convenía coger el transporte público, había demasiados pasajeros y muchos de ellos padecían enfermedades que iban del resfriado a la pulmonía.

A medida que se alejaba del centro, en las esquinas de algunas calles iba en aumento el número de mendigos que se calentaban con fuegos encendidos dentro de bidones oxidados. En el centro no toleraban su presencia, pero en los suburbios la policía hacía la vista gorda porque eran demasiados.

Al bajar hacia el sur de la ciudad veía los signos de degradación provocados por la crisis de comienzos de los años ochenta. Los edificios tenían las fachadas desconchadas, y muchas ventanas y cristales rotos y polvorientos. Hordas de chiquillos alborotaban en la calle arrojándose puñados de nieve estancada en medio de la suciedad. Los hidrantes, que solían abastecer de agua a los bloques de viviendas, se veían desgarrados o en estado precario. El pavimento estaba lleno de baches y el hielo cubría la basura.

El abandono era más notorio en las calles que daban al río Misuri. Allí se ubicaban las fondas para obreros, que habían surgido por doquier. En ese momento —era casi mediodía— se mostraban desiertas, pero el hedor se percibía a varios metros de distancia de las fachadas. Grandes habitaciones con literas llegaban a albergar a quince o a veinte obreros, que por la noche se hacinaban allí como animales. Eran negros, eslavos, italianos, españoles, alemanes, mexicanos, asiáticos… El rebaño humano —negros aparte— que desembarcaba en Estados Unidos prácticamente a diario, en busca de quién sabe qué paraíso imaginario. No era raro que en las fondas mezclaran a las mujeres con los hombres, despreciando los más elementales principios del pudor.

Robert Coates estaba pasando entre aquellos tugurios porque tenía prisa y quería seguir el camino más corto. Por suerte, él, Elly y los niños vivían en una zona mucho más decorosa, en el mismo Carondelet, donde se había criado, pero en las casas que había frente al parque, que eran pobres pero dignas. Allí vivían incluso familias de funcionarios.

Subió las escaleras de su vivienda unifamiliar, dotada de porche y encajonada entre dos edificios de seis y siete pisos, respectivamente. Los niños, Charles y Thelma, corrieron a su encuentro. Él los abrazó apresuradamente y fue directo al dormitorio para ver a su mujer.

—¿Cómo estás? —le preguntó tras besarla en la frente.

—Mejor que estos días atrás —contestó Elly, tal vez mintiendo.

Sus ojos verdes, en relación con su rostro menudo y delicado, parecían faros cubiertos de vaho. Su tez era de una palidez extrema, salvo por los párpados y los glóbulos oculares, enrojecidos. Respiraba con dificultad, a juzgar por los movimientos convulsivos bajo la manta que la tapaba.

—¿Ha venido el doctor Goldstein?

—Sí, ha estado aquí.

En ese momento apareció la madre de Elly, que salía del aseo (tenían un pequeño baño, raro privilegio en el sudeste de San Luis, con agua que sacaban de una fontana). Olivia O’Hagan no había envejecido demasiado. Al abandonar la casa-fábrica de su marido parecía haber adoptado un aspecto destinado a durar indefinidamente: ligeramente encorvada, con el pelo blanco y la piel coriácea y ajada. Un temblor constante sacudía sus labios.

—Bob, te he preparado un cocido. Si quieres te lo dejo en la mesa.

—¿Elly ha comido algo?

—Lo de ella se prepara rápido. La pobrecita come tan poco…

Bob acarició el pelo de su mujer y dijo:

—Necesitas verduras. De las que fortalecen, como espinacas y acelgas. Te las compraré mañana.

Ella esbozó una sonrisa tan pálida como sus labios.

—Son caras, Bob.

—Qué más da, precisamente esta mañana me prometieron un aumento de sueldo. Tendré que volver a trabajar en el ferrocarril durante unas semanas, pero no importa, la paga es buena. ¿Sabes que el señor Furlong me ha preguntado por ti?

—¿Por mí? ¿De verdad?

—Sí, yo no soy el único que te quiere.

Tras darle otro beso, Bob se dirigió a la mesa. Le preguntó a Olivia:

—¿El doctor Goldstein no ha dicho nada?

—Sí, que todavía no sabe de qué enfermedad se trata. Parece tuberculosis, pero no lo es. Lo ha consultado con unos colegas suyos importantes y le dicen que es una especie de tisis, y que la padecen muchas cigarreras o antiguas cigarreras. Es por culpa del tabaco en fermentación que colocan en su regazo y por trabajar con las ventanas cerradas para que el aire no lo seque.

—¿Ha confirmado que no hay peligro de muerte?

—No lo hay de momento, según él.

Los niños tomaron asiento frente a su padre, aunque ellos ya habían comido. Parecían dos ardillas, de lo graciosos que eran. Thelma, la más pequeña, tal vez empezaría a ir a la escuela de la Iglesia del Mesías el próximo curso. El nuevo pastor les había prometido un descuento en la matrícula y se había comprometido a aceptar también al crío. Bob no quería que sus hijos se dedicaran en el futuro a un simple trabajo manual, como había sido su caso. Con lo que ganaba podía encaminarlos hacia un destino mejor. Eran niños inteligentes y alegres, sobre todo la cría.

Jugó un poco con los pequeños y les contó unas historietas. Después se levantó y volvió a la cabecera de la cama de su mujer. Ella parecía estar mejor. A esa hora casi siempre se adormecía, pero la encontró despierta, contemplando abstraída el techo desconchado y el papel matamoscas que colgaba de la lámpara de araña.

—Elly, ¿uno de tus hermanos no pertenece a los Caballeros del Trabajo? —le preguntó.

—Sí, Frank, es un año mayor que yo. Pero no lo juzgues mal, es una buena persona. ¡No sé por qué se apuntó, pero es tan honesto que lo habrá hecho porque creía que era su deber! —contestó Eleanor, repentinamente alterada.

Bob cogió la mano de su esposa, que estaba muy fría, y sonrió.

—No te alteres, no hay motivo. Mi padre también formaba parte de esa sociedad —comentó, y reflexionó unos instantes antes de continuar—. ¿Crees que podría encontrar a Frank a estas horas en casa de tus padres? Quería hablar con él.

—Sí, está haciendo cigarros, como toda la familia —afirmó Eleanor, ya calmada.

—Entonces espérame, amor. Iré a verlo ahora que aún es de día. Volveré antes de que anochezca.

—¿De qué quieres hablar con él?

—De algo que tiene que ver con mi nuevo trabajo. Ahora trata de dormir un poco, el descanso es bueno para tu salud.

Bob besó a su mujer en los labios exangües y salió de casa.

Regresar a la parte oeste de Carondelet era algo que siempre le provocaba emoción. Aquellas calles sin asfaltar y pedregosas, surgidas con el crecimiento desordenado de los almacenes, las naves industriales, las fábricas y las firmas comerciales eran el escenario en el que él jugaba siendo niño con pequeñas pandillas de coetáneos. Ahora, en un entorno incluso más mísero que el de su infancia, la fauna humana había cambiado. En la calle los niños gritaban en los idiomas más extraños, desde el ruso al yidis. Muchos obreros eran de piel oscura, con distintas tonalidades. Los blancos tenían la piel clara en exceso y tenían ojos celestes y pelo de color desvaído. Naturalmente, no faltaban los sempiternos chinos, ocultos en el fondo de tienduchas y lavanderías.

En medio de aquella pocilga industrial y mercantil, la casa de los O’Hagan destacaba entre las de la carretera Schmidt por su decoro. Boutica, la tía de Elly, abrió la puerta. Era una mujer deteriorada y gorda, no porque comiera en exceso, sino por una propensión fisiológica a la obesidad. Llevaba puesto un mandil todo sucio y su pelo blanco era demasiado hirsuto para someterse al peinado.

—¡Ah, Bob! —exclamó sonriendo—. Me alegro de volver a verte. Todavía estamos trabajando.

Era evidente que seguían trabajando, porque la puerta abierta dejaba escapar un penetrante olor a tabaco que no resultaba desagradable en sí mismo, pero sí demasiado intenso. Era un concentrado de lo que se respiraba alrededor de las fábricas de cigarros cuando en San Luis aún no se había asumido el modelo neoyorquino de producción individual. Ahora en las fábricas se limitaban a empaquetar y distribuir el producto acabado. Lo único que tenía en común la fabricación domiciliaria con la industrial era el pago a destajo, con tarifas más bajas y diferenciadas en función del sexo y de la edad de los obreros.

—Señora, quería ver a su sobrino Frank. Será solo un momento.

—Se ocupa de la fermentación, voy a ver si está libre… ¿Cómo está mi sobrina?

—Hoy un poco mejor —dijo Bob, suavizando la verdad—. No parece que tenga fiebre.

—Pobrecita, siempre ha sido muy delicada. Tú la quieres, cuida de ella.

—Lo haré. Si la perdiera caería en la desesperación.

Mientras esperaba en el rellano, Bob notó que llegaba otro olor acre a través de la rampa que se perdía en la oscuridad de los pisos superiores. Era un olor a ropa mojada, a verduras hervidas, a trapos macerados… Se oía un traqueteo de telares y algún grito de niño.

El bloque de viviendas era una fábrica en vertical; una especie de síntesis, menos inmunda, de lo que era el barrio en el plano horizontal. Afortunadamente, no se escuchaban el complicado lenguaje de los chinos, las cantinelas de los italianos ni las voces guturales de los suecos.

Frank O’Hagan apareció en la entrada limpiándose las manos con un trapo. Era un joven robusto, de aspecto franco y con un mechón rubio.

—Perdona por no darte la mano, Bob. ¿Quieres entrar?

—No, sé que estás trabajando.

—¿Qué puedo hacer por ti?

—Estás afiliado a los Caballeros del Trabajo, ¿no es verdad?

Frank se puso a la defensiva, su recelo se hizo patente.

—¿Y qué? ¡No es ilegal! ¡Digo yo que la clase trabajadora podrá reclamar sus derechos!

Bob sonrió.

—¿Quién ha dicho que fuera ilegal? Es más, yo también quiero entrar en la orden. He perdido mi trabajo de oficinista y tengo que volver al ferrocarril. Creo que me resultará más sencillo readaptarme si soy uno de los vuestros… ¿Lo ves difícil?

—No, no —contestó Frank, que pareció reflexionar durante unos instantes.

—Mi padre también era caballero del Trabajo, ¿lo sabías?

—Eso simplifica las cosas. ¿Ferroviario, dices? ¿En qué categoría?

—Aún no lo sé, supongo que mecánico. ¿Representáis a los mecánicos?

Frank hizo un gesto amplio de la mano con la que sujetaba el trapo.

—Nosotros los representamos a todos. No somos como los sindicatos, que solo aceptan a obreros especializados… Está bien, presentaré yo mismo tu candidatura. Ven a verme dentro de tres días, de noche. Te diré si has sido aceptado. En tal caso, te enseñaré las contraseñas y las fórmulas que debes pronunciar en el proceso de iniciación. Después iremos a una sesión.

Bob volvió a la calle satisfecho. Se acercó a los buzones que había en la acera, junto a la entrada del inmueble, y depositó diez dólares en el de los O’Hagan. Se trataba de una suma considerable, pero le pareció que podía permitírselo. La misión que le esperaba podría resultar dificultosa, se la remunerarían bien.

Mientras caminaba en dirección al parque Carondelet, en una noche fría que las farolas comenzaban a alumbrar, decidió hacerse un regalo a sí mismo. No solía beber alcohol, salvo una o dos cervezas con motivo de alguna fiesta o de algún pícnic, pero se merecía un pequeño premio que le aliviara de los muchos pensamientos familiares que lo agobiaban.

En la avenida Minesota vio la ventana iluminada de uno de aquellos pequeños bares que surgían y que morían sin parar, a menudo regentados por las generaciones más recientes de inmigrantes. El cristal estaba sucio y decorado con las marcas de las cervezas y los licores que se servían en su interior. Lo único que acertó a ver era que el salón estaba lleno. Empujó la puerta y entró con la esperanza de que no fuera un local regentado por negros o por chinos. No lo era.

A través de las cortinas de humo flotante constató que la clientela estaba formada en su mayor parte por irlandeses o escandinavos, con algunos eslavos o alemanes sentados en las mesas. Las cervezas que tenían a la venta eran la Shiner y la Kreische, elaboradas por inmigrantes germánicos o de Bohemia. Pidió una jarra de la segunda. El tabernero hablaba un inglés aceptable.

La cerveza era excelente. Al comenzar a sorberla Bob sintió un alboroto que hizo que se diera la vuelta. Un hombre mayor se estaba levantando de una mesa mientras un compañero más joven trataba de sujetarlo por la manga.

—¡Déjame! ¡Déjame! —gritó el viejo, visiblemente borracho—. ¡No pienso seguir ni un minuto más en una taberna donde hay espías! —Se dirigió a la salida apartando a empujones a los parroquianos, se detuvo ante Bob y apuntó a su nariz con el dedo índice—. ¿Crees que no he te reconocido, maldito espía?

A continuación, abandonó el bar tambaleándose. Bob se sintió descolocado. El tabernero se inclinó sobre la barra para darle una palmada en el brazo y le dijo:

—Tranquilo, amigo, ese es un borrachín, un ruso que duerme en la calle. Suele comportarse así. Permítame que le invite a otra cerveza.

3. AFILIACIÓN

La casa era modesta, estaba en una travesía de la calle del Olivo. Era la única de piedra entre muchas otras de madera. Tenía dos plantas, aparentemente deshabitadas. Frank O’Hagan subió las escaleras y llamó a la puerta principal. Se abrió un ventanuco protegido por una rejilla.

Entrevieron los ojos de un hombre. Coates ya sabía de quién se trataba: el Velo Exterior, responsable de controlar el acceso a la Asamblea de los Caballeros del Trabajo. Frank le mostró su carné.

—¿Qué tienes que decirme? —preguntó el Velo Exterior.

—Palabras de fraternidad. El trabajo es nuestro orgullo.

—Puedes pasar. Pero ¿quién viene contigo?

—Un novicio, está aquí para el juramento.

—Que entre también.

Pasaron a un pequeño vestíbulo, todo agrietado, donde había una segunda entrada con ventanuco. Al otro lado de esa puerta los observaba el Velo Interior. Frank volvió a enseñar el carné.

—Los obreros deben unirse —dijo la contraseña.

—Muy bien, pasad.

Bob se encontró en una habitación cuadrada, con una mesa cerca de la pared de enfrente y numerosas sillas. Estaban ocupadas por individuos desconocidos para él, todos con bigote y algunos con barba. Eran hombres fornidos, con manos callosas, de raza blanca, con la excepción de tres negros. En la pared estaba escrito, en una mezcla de tipografía Rockwell y gótica: «Noble y Santa Orden de los Caballeros del Trabajo». Flotaba en el ambiente un olor a humo, eran pocos los que no estaban fumando; la mayoría de ellos, cigarros; algunos, pipas.

Los personajes más singulares eran los cinco que estaban sentados detrás de la mesa. Al Maestre Obrero se lo reconocía porque se hallaba en el centro, con un redingote desgastado, barba poblada y ojos hundidos de profeta. Tenía a su derecha al Obrero Digno, un individuo con gafas y pinta de contable con un libro abierto ante él. Los otros tres sujetaban martillos de mango largo apoyados en su hombro derecho.

—No perdamos tiempo —declaró el Maestre Obrero—. Tenemos una ceremonia de iniciación y después hay bastantes asuntos que debemos tratar. Hermano O’Hagan, ¿respondes por el hombre que nos has traído?

—Sí, Maestre Obrero. Es un trabajador honrado, un pariente y un amigo. Se llama Robert Coates. Hace unos días le prometieron un puesto de trabajo como ferroviario, ya tiene experiencia en el oficio. Como mecánico, para ser precisos. Su padre pertenecía a esta noble orden.

—¿Ya le has enseñado la fórmula del juramento?

—Sí —respondió Frank antes de dirigirse a Bob—. ¿Recuerdas las palabras?

Bob dio un paso al frente para situarse frente al Maestre Obrero. Se llevó una mano al corazón y dijo:

—Yo, Robert Coates, declaro sincera y solemnemente que nunca revelaré a nadie, por medio de la palabra, los actos o las insinuaciones, ya sean positivas o negativas, el nombre o el propósito de esta orden, ni el nombre de sus miembros, ni sus señales, misterios, artes, privilegios y beneficios, que me son otorgados. Ahora y siempre. No revelaré las palabras dichas, las acciones realizadas ni los objetivos perseguidos, salvo por vía legal y siempre que reciba previamente la autorización expresa por parte de la orden.

El Maestre Obrero, notoriamente distraído con otros pensamientos, miró a los allí presentes.

—¿Alguien tiene algo que objetar al ingreso de este nuevo hermano? —preguntó. Nadie dijo una palabra—. De acuerdo. Robert Coates, ya eres de los nuestros. Conocía a tu padre, un buen compañero. Desgraciadamente, no fuimos capaces de ofrecerle la protección debida cuando la necesitó. —Soltó un suspiro—. Acabábamos de nacer y no sabíamos de cuánta fuerza disponíamos… Toma asiento donde quieras, la sesión da inicio.

Mientras Bob buscaba sitio al lado de Frank O’Hagan, el Obrero Digno carraspeó y anunció:

—Hay un mensaje del Gran Maestre Obrero Powderly. Alguien le informó de nuestra intención de convocar una huelga contra Jay Gould y sus ferrocarriles. Powderly nos dice que no es nuestro cometido competir con los sindicatos gremiales que están surgiendo por todas partes. Los Caballeros del Trabajo deben guiar a la clase trabajadora a través de la educación y de la cooperación. Es por medio de las cooperativas como se diseñará la sociedad del futuro. A diferencia de los sindicatos, nosotros representamos a proletarios de toda condición, sin prestar atención a su raza, especialización, sexo o nacionalidad. No podemos, asegura el Gran Maestre, dispersar nuestro proyecto con una huelga cualquiera que seguramente está condenada al fracaso.

Uno de los presentes se puso en pie. Iba vestido mucho mejor que los demás participantes en la reunión: abrigo de buen paño, corbata, camisa inmaculada y chaleco naranja. Tenía el habitual bigote y una incipiente perilla grisácea. Bob sabía quién era, Furlong le había enseñado una foto suya. Se trataba de Joseph R. Buchanan, el periodista contratado por la Asamblea 3218 para dirigir eventuales acciones de lucha.

—Obrero Digno, pido permiso para hablar —dijo.

—Permiso concedido, hermano.

Buchanan hinchó de aire el pecho, quizás para fortalecer su débil voz.

—El Gran Maestre es cada vez más ambiguo y teórico. ¿Qué nos une al cambio social? ¿Las cooperativas que preconiza él? Las pocas que hemos creado se han integrado en la sociedad del presente y comparten los valores del capitalismo. —Hablaba en un tono bajo pero seco, eficaz—. Los Caballeros del Trabajo tienen, respecto a la Federación de Sindicatos Unidos, la ventaja de que agrupan a obreros de todas las categorías. ¿Quién, si no nosotros, podría doblegar a Pacífico y Misuri?

Hubo numerosos gestos de asentimiento entre los asambleístas. Sin embargo, un hombre de avanzada edad, delgado como un clavo, objetó:

—No nacimos para eso.

Buchanan se giró hacia él y preguntó:

—¿Para qué entonces? Recordad vuestro lema: «Si tocan a uno, nos tocan a todos». Si Gould recorta impunemente los salarios, ya de por sí miserables, ¿qué les pasará a otros trabajadores? ¿No es hora de hacer un llamamiento a la unidad y dar ejemplo?

El anciano, ligeramente avergonzado, contestó:

—No creo que sea prudente desobedecer al Gran Maestre y seguir los pasos de los sindicatos. Nos veríamos envueltos en luchas desesperadas, como la de la jornada de ocho horas. Powderly nos ha prevenido sobre las utopías y sobre los objetivos intermedios que nos pueden distraer del fin último.

—¿Cómo podremos alcanzar el fin último, hermano, si nos mostramos incapaces de garantizarle al obrero mejoras cotidianas? Siento un gran respeto hacia ti, Richard Holly. —Buchanan atenuó su vehemencia—. También yo soy socialista, pero ha llegado el momento de que los Caballeros del Trabajo salgan de sus asambleas clandestinas y den un zarpazo que deje marca. Es el momento apropiado para ello. Vine aquí desde Denver porque esperaba que se anunciara una lucha, si lo que se necesitaba era un educador genérico habría sido mejor contratar a un maestro de escuela o a un predicador.

Hubo un breve aplauso que sacó de su distraimiento a Bob, quien estaba observando con asombro los símbolos trazados en las paredes de la habitación: figuras geométricas y letras misteriosas. No había prestado ninguna atención a las intervenciones. Se concentró para tratar de entender lo que allí se debatía, porque algo tendría que contarle a Furlong.

El Maestre Obrero parecía confundido.

—Señor Buchanan, a usted le convocamos antes de que Powderly enviara su circular —afirmó el superior—. ¿Se supone que deberíamos desobedecerla?

—Terence Powderly es contrario a la jornada de ocho horas, a la fiesta del Primero de Mayo y a cualquier reivindicación que venga directamente de las bases, pero solo una pequeña parte de los Caballeros del Trabajo comparte su punto de vista. Una acción firme podría hacer que cambiara de opinión. La Asamblea 3218 es una de las más importantes de la orden, su toma de posición podría ser determinante.

El Maestre Obrero se llevó las manos a las sienes, debía de estar viviendo un conflicto interior. Finalmente dijo, con voz balbuceante:

—Me resulta difícil desobedecer a nuestro jefe. Sin embargo, queda clara la voluntad de los aquí presentes. Si Gould recorta finalmente los salarios, que haya huelga, que pare todo. ¡Que se manifieste toda la fuerza de los Caballeros del Trabajo!

La sala retumbó con las exclamaciones de alegría. Incluso el viejo Richard Holly alzó el puño. Bob se vio obligado, contra su voluntad, a abrazar a un joven peón que se aferró a él con un entusiasmo desbordante. Los asambleístas se abrazaban y se daban palmadas en el hombro. Alguien sacó una botella de güisqui casero que fue pasando de boca en boca, a pesar de que la Orden de los Caballeros recomendaba templanza. Buchanan no dejaba de sonreír.

Bob salió de la reunión tambaleándose, tanto que Frank tuvo que sostenerlo.

—¿Qué te ha parecido? —le preguntó su cuñado.

—Apasionante —respondió Bob.

—Ya. Confiemos en que el Gran Maestre Powderly no nos excomulgue, a él no le hacen gracia esta clase de iniciativas. —O’Hagan pensó en ello mientras ayudaba a Bob a esquivar un montículo de nieve en la calle—. No creo que lo haga, la Asamblea 3218 es la mayor de San Luis. Y necesita a Buchanan. Por algo permitió que lo contratáramos como agitador, aun sabiendo que es socialista y cercano a los sindicatos.

Estaba oscuro, apenas se veía y el aire era gélido. Bob, al que Frank acompañó hasta la puerta de casa, esa noche se durmió con escalofríos de frío junto a Eleanor, que temblaba por la fiebre. La fiebre de siempre, nunca desaparecía. Ella apenas advirtió su presencia y se dio la vuelta bajo las mantas. Él la besó en la nuca.

A primera hora de la mañana ya estaba ante Thomas Furlong para informarle. El detective lo escuchó atentamente, asintiendo de cuando en cuando, y al final le preguntó:

—¿Estás listo para comenzar tu labor, chico?

—Sí.

Bob levantó su maletín, que contenía, además de algunas herramientas de mecánico, los sándwiches para el almuerzo.

—Bien, no te entretengo más. El jefe de personal del señor Gould no sabe quién eres, pero está informado de tu llegada. Podrás moverte libremente y acercarte a todos con el pretexto de revisar las locomotoras, los frenos y las ruedas de los vagones. Habla con los maquinistas, los fogoneros, los mozos de estación y los revisores. Debate con ellos sobre la posibilidad de que haya una huelga para averiguar quiénes están a favor. Y sobre todo no olvides una cosa…

—¿Qué, señor Furlong?