Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

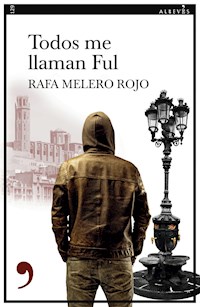

Cuando vas a dar un palo que tenía que salir bien y sale mal, no es difícil suponer que, a partir de ahí, todo lo demás vendrá torcido. Eso lo sabe bien el protagonista de esta novela, a quien todos llaman Ful y que se confiesa «doctorado en calamidades». Sin embargo, por muy mal dadas que vengan, no deja de apretar los dientes e intentar levantar cabeza, junto a su amigo de siempre, Pepe el Mosso, y un nuevo compinche, Carapán, en un plan que esta vez, con todo estudiado al milímetro, tiene que salir bien porque, sencillamente, ya no puede soportar que la vida le dé más veces con la puerta en las narices. Ful está cansado de ver cómo sus sueños corren cuesta abajo y más rápido que él. Solo que esta vez la aparición inesperada de Jessi, su gran amor, y la confianza que Pepe le infunde en ese plan que no puede fallar le hacen creer que tal vez existe un resquicio de esperanza que le permitirá encauzar su vida. Y se aferra a él con todas sus fuerzas. Con una prosa directa, a la vez luminosa y descarnada, plagada de ironía, agilísima y, sobre todo, viva y veraz, Rafa Melero nos sumerge en el mundo de Ful, un personaje inolvidable, tan cargado de humanidad que se vuelve real, carne, hueso y corazón en una trama adictiva que transcurre entre Barcelona y Lleida y que no nos soltará hasta que lleguemos a su última página. Puede que allí tengamos la certeza que recibe ese final que deseamos para él. Si es que eso es posible en la vida de Ful.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 389

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Rafa Melero Rojo es leridano de adopción, aunque nació en Barcelona en 1972. Mosso d’esquadra de profesión, debutó en el mundo editorial en el 2013 con la novela La ira del Fènix, autoeditada en Círculo Rojo. Posteriormente, en el 2014, la editorial Playa de Ákaba publica su traducción al castellano. En el 2015, publica La penitencia del alfil (Alrevés) en castellano y en catalán, esta última dentro de su sello negro «crims.cat», y en el 2016 se edita su tercera novela, Ful (Alrevés), ganadora del I premio de novela Cartagena Negra 2017. A finales de ese mismo año publica El secreto está en Sasha, y en el 2020 Efecto colateral (ambas en Alrevés).

Cuando vas a dar un palo que tenía que salir bien y sale mal, no es difícil suponer que, a partir de ahí, todo lo demás vendrá torcido. Eso lo sabe bien el protagonista de esta novela, a quien todos llaman Ful y que se confiesa «doctorado en calamidades». Sin embargo, por muy mal dadas que vengan, no deja de apretar los dientes e intentar levantar cabeza, junto a su amigo de siempre, Pepe el Mosso, y un nuevo compinche, Carapán, en un plan que esta vez, con todo estudiado al milímetro, tiene que salir bien porque, sencillamente, ya no puede soportar que la vida le dé más veces con la puerta en las narices. Ful está cansado de ver cómo sus sueños corren cuesta abajo y más rápido que él. Solo que esta vez la aparición inesperada de Jessi, su gran amor, y la confianza que Pepe le infunde en ese plan que no puede fallar le hacen creer que tal vez existe un resquicio de esperanza que le permitirá encauzar su vida. Y se aferra a él con todas sus fuerzas. Con una prosa directa, a la vez luminosa y descarnada, plagada de ironía, agilísima y, sobre todo, viva y veraz, Rafa Melero nos sumerge en el mundo de Ful, un personaje inolvidable, tan cargado de humanidad que se vuelve real, carne, hueso y corazón en una trama adictiva que transcurre entre Barcelona y Lleida y que no nos soltará hasta que lleguemos a su última página. Puede que allí tengamos la certeza que recibe ese final que deseamos para él. Si es que eso es posible en la vida de Ful.

Primera edición: junio del 2022Primera edición digital: junio del 2022

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2022, Rafa Melero Rojo

© de la presente edición, 2022, Editorial Alrevés, S.L.

ISBN: 978-84-18584-56-5

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

A mi amigo Quim Erta, entrenador olímpico y, sobre todo, una de las mejores personas que conozco

PRIMERA PARTE

Suerte o Muerte, una letra de diferencia

Ese día tenía que ir a la oficina de mi abogada, pero decidí pasar por la casa de Robin para un «rapidito». Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba.

Ella llegó en su coche y yo la esperaba en la acera de enfrente dentro del mío. Pero no venía sola. No parecía posible, pero el que se bajaba del coche con ella era nada más y nada menos que el puto Brad Pitt.

Me bajé del coche, me acerqué y, por sus caras, creo que el tiempo se detuvo para los tres.

No, no estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo.

MIKE TYSON

Toda la verdad

1

Sin querer, la vida siguió

Siempre he pensado que es mejor no apostar tu vida a la suerte, porque, en el abecedario, seis letras delante de la ese está la eme. Un simple cambio de letras que puede significar un maldito game over de maquinita recreativa de mi infancia, y a eso yo pensaba que había dejado de jugar. Cómo me equivocaba.

Lo cierto es que apenas superé la EGB, pero al cabo de los años me doctoré en calamidades y desgracias propias con especialidad en el «qué hay de lo mío». Ha tenido que pasar media vida para que haya podido saber de verdad quién soy yo, y eso después de poder entender que la mierda que peor huele es siempre la que cagan los demás. La tuya acabas aceptándola.

Después de todo, siempre tengo la sensación de que sigo corriendo hacia ninguna parte, que sigo huyendo. Y que a pesar de la vida que he llevado sigo siendo un perdedor con esperanza. No sé si hay algo peor, pero uno acaba apostando con las cartas que le tocan en esta partida de póquer existencial que es la vida, donde, en cualquier caso, yo siempre acabo yendo de farol, porque ese dios o quien sea que reparte las cartas nunca me las da buenas.

Así que corriendo, literalmente, estoy ahora mismo.

Me duelen tantos músculos diferentes que algunos ni sabía que existían, y soy incapaz de saber cómo mierdas se llaman. A mi amigo Pepe no parece afectarle tanto la carrera; en cambio, al colombiano que me presentaron como Carapán parece que se le vaya a parar el corazón. El muy idiota solo tenía que vigilar, pero se colocó en la única posición donde era fácil que coincidiera con nuestra huida. En lugar de ignorarnos y disimular, le dio por salir detrás pegado a nosotros, y eso solo hará que lo identifiquen con el robo. Eso sí, un tipo que se disponía a seguirnos se ha ido al suelo de morros por la zancadilla que le ha puesto Carapán antes de iniciar la huida.

No hay pasma por el momento. Solo nos persigue otro buen samaritano. Este se ha unido después de girar la primera esquina y escuchar los gritos del viejo. Lo hace a distancia y eso es un problema, porque puede alentar a otros transeúntes. Espero que nadie se ponga en medio, no les conviene. La gente se va apartando a nuestro paso, pero tenemos que llegar a la calle Consell de Cent para dejar ese tráfico de personas que son posibles testigos para los polis. O peor aún, que alerte a los mossos d’esquadra de paisano que están por la zona. El paseo de Gràcia no era la mejor opción. La zona en sí no lo es, pero el reloj estaba aquí, así que no teníamos alternativa.

Estudié la ruta de huida y no hay demasiadas cámaras, que yo sepa. Por si hay algunas de ellas privadas en los portales, nuestro pequeño disfraz, que consiste en una barba postiza y una gorra de béisbol, desarmará cualquier reconocimiento.

Cuando llegamos al paseo de Sant Joan, creo que me va a dar un pasmo, pero sé que ya no queda mucho. Me concentro en respirar. Eso me decía mi profe de gimnasia del cole.

Observo mi mano y me aseguro de que aún conservo el reloj. Un Richard Mille o no sé qué. No era mío hace tan solo unos minutos, pero ahora llevo en mi mano un peluco de ciento cincuenta mil pavos. Ni siquiera conozco bien la marca. No la había oído en mi vida. Es de esas de ricos que la gente de a pie ni conoce, porque no les hace falta salir en los anuncios de la tele. ¿Para qué? El aborregado espectador medio como yo no podría pagarlo. Este reloj vale más que el piso de mi padre en Lleida. Yo diría que el doble.

Tengo que concentrarme en respirar y hasta me cuesta pensar, porque me queman las piernas y el pecho, pero enseguida llegaré a la furgoneta, donde nos espera Juan, un amigo del colombiano, que es español.

Recuerdo la última vez que corrí así. Me alivia pensar que no es lo mismo. En aquella ocasión dejábamos atrás dos cadáveres. Ahora solo a un viejo sin su reloj de lujo. Seguro que tiene más. Casi siento alivio.

Cuando planeamos el palo, mil metros me parecieron poco. La ingenuidad del ignorante. Tenía que haberlos re-corrido antes. No teníamos mucho tiempo porque estos golpes se adaptan a la estancia en la ciudad de los turistas ricos, pero en todo caso tendría que haber probado esa distancia. Por alguna calle secundaria, para que no nos grabara una cámara de algún establecimiento que se nos pasara al buscar en Google Maps. Si hasta tengo la aplicación esa del móvil para contar los pasos.

No puedo negar que este año de estancamiento me ha hecho mella. Estos pequeños errores de cálculo no me hubieran pasado hace tanto. Y sobre todo si ella hubiera estado conmigo, pero se fue. Y con ella, media vida.

Ya llegamos, menos mal. Me doy la vuelta y miro hacia la esquina que dejamos atrás; el individuo que se ha querido hacer el héroe ha abandonado la persecución hace dos calles, supongo que al pensar fríamente que nadie lo acompañaba y que nosotros somos tres, después de que el tal Carapán se uniera a la carrera.

Joder, así empezó la ruina de mi anterior vida, no entiendo cómo siempre acabo corriendo con alguien detrás. Correr era lo peor que recuerdo del colegio. A Pepe, antes llamado Pepe el Mosso, le sigue yendo mejor. Él era el deportista del grupo de amiguetes del barrio. Eso creo que lo salvó de recorrer la otra clase de vida que nos deparó a los que no supimos decir que no al primer porro. Aunque, en realidad, los problemas vienen cuando no se sabe decir «no» al segundo. Aun así, Pepe está corriendo a mi lado después de pegar un palo. La vida nos ha puesto al final a la misma altura. Quién lo iba a decir.

Pepe me mira, supongo que piensa lo mismo que yo, que estamos hechos una mierda, aunque él se mantiene en mejor forma.

Uf, la furgoneta, al fin. Ya no me dan más las piernas.

Tal y como llegamos, entramos en el vehículo, que nos espera con el portón lateral abierto. Pepe se pone delante acompañando a Juan, el conductor, y yo detrás. Intento recobrar el aliento y dejo sitio al que queda por llegar.

Carapán está a unos metros. Le sobran veinte kilos, espero que no se muera en la calle. No sabe cómo coger más aire para llenar unos pulmones que habitualmente llena de maría. Observo por detrás del colombiano y no veo a nadie. En cuanto entra, cierro la puerta como puedo pasando mi brazo extendido por encima de los kilos de grasa del sujeto exhausto.

Esta vez, al menos, no hemos metido la pata. El viejo al que le hemos robado el reloj solo se ha ido al suelo, pero he visto de reojo que se movía y gritaba en un idioma que no he reconocido. Los gritos eran más bien de la impotencia de saber que a alguien como él, que está por encima de los demás y que se aloja en una habitación de mil euros la noche, también le pasan cosas banales, como que le roben unos desgraciados. Un tipo que lleva un reloj de esa pasta se puede comprar otro sin problema. Por eso sé que en realidad le hemos robado el orgullo, más que un pequeño artefacto fabricado con toda clase de lujos y engranajes milimétricos para las muñecas de los ricachones.

No me siento mal, a pesar de que pensaba que esa vida había quedado atrás. Lo peor es que en la furgoneta no está Jessi. Ella se fue y he tenido que seguir adelante. Solo. Muy solo. Pero esa monotonía se acabó hace solo dos semanas cuando apareció en mi puerta mi viejo amigo Pepe para ofrecerme un trabajo, y aunque ya no vivo en mi barrio de Lleida, en esta vida siempre hay que hacer algo.

Poco rato después, Pepe me deja en la puerta de lo que es mi domicilio. Es un pequeño apartamento ubicado en la entrada de la portería de un gran edificio en la ronda del General Mitre de Barcelona, donde evidentemente yo solo soy el portero. Allí llegué hace más de un año y tengo un trabajo legal. No he tenido muchos en mi vida.

Son más de las diez de la noche, yo trabajo hasta las seis de la tarde, por lo que no tengo previsto cruzarme con nadie. Es una comunidad de gente mayor y algunos funcionarios de alto rango que se pueden permitir el lujo de vivir en un piso de más de ciento cincuenta metros cuadrados en la gran capital catalana.

Entro en casa en silencio. Antes de nada, me acerco al lavabo diminuto y me miro al espejo. Solo tengo cuarenta y un años, pero cada día me veo más viejo. Las entradas se están ensanchando, aunque aún conservo mi pelo castaño, algo canoso. Mis ojos marrones no engañan a nadie ya. En breve necesitaré gafas. Suelto el aire en forma de suspiro, esperando que eso me dé algo de alivio. Es en vano.

Me siento en el pequeño sofá de dos plazas de mi diminuto comedor. Aún no he recuperado del todo el aliento y mañana tendré agujetas, no tengo dudas. Todo ha salido bien.

¿De verdad todo ha salido bien?

A veces no me reconozco, pero una cosa es segura: sé que aún tengo algo importante que hacer. Me resisto a ser un don nadie.

Pase lo que pase, mis amigos me siguen llamando Ful.

2

Me siguen llamando Ful

Aquel día, de hace ya dos semanas, debían de ser casi las ocho de la tarde cuando, a contraluz, vi aparecer por la puerta de entrada del edificio una silueta que me pareció reconocer. No a la primera, como cuando no reconoces a alguien por estar en un lugar donde nunca lo ubicarías, pero al acercarse reconocí su caminar. Jamás podría olvidarlo, no en vano se trataba de mi viejo amigo del cole, de los cómics de superhéroes, de salir a jugar a la calle sin adultos con ingenua seguridad, de una infancia pobre y soñadora, porque los soñadores son pobres, de eso estoy seguro. Los ricos no tienen con qué soñar; en eso sí son pobres. Aunque tengo que reconocer que, a pesar de todo y del carácter de mi padre, no pasamos hambre.

El que estaba delante de mí era mi amigo Pepe, que en realidad se llama Alfredo Pujol. José es su segundo nombre y pocos lo saben. Para mí siempre será Pepe, en el barrio apodado el Mosso. Ya no, aunque los motes lo son de por vida. Por lo poco que sabía por mi padre, que es amigo de su tío, que tiene un bar, estaba como expulsado del cuerpo, aunque pendiente de recursos y esas mierdas de abogados, pero de momento, sin trabajo y, lo peor para él, sin su familia. Sobre todo, sin su hijo. Pero hablando de motes, yo en realidad me llamo Fulgencio Villarte. Aún tuve suerte, sabedor de los apodos que corrían en mi época, de que el chistoso del barrio, el que acababa haciendo la gracia apodándote de por vida, me acortara el nombre y me quedara con Ful. A los dieciocho, mi tatuaje en el brazo derecho de esa buena mano de póquer hizo que con los años nadie me preguntase mi nombre y diesen por hecho que Ful es un mote. No me quejo.

Pero volviendo a quien se presentaba en mi portería, no parecía que para él hubieran pasado los años. Pepe mide casi metro ochenta y sigue con su complexión atlética, a pesar de que ha ganado algunos kilos. Sus ojos marrón oscuro y su buen corte de pelo a lo militar le hacen ganar un respeto que sabe que perdió con su placa, pero él sigue mirando a los demás muy por encima del hombro. Eso, creo, le da seguridad, aunque le ha hecho meterse en algún lío. Allí estaba, a fin de cuentas, mi amigo.

Salí de la zona de la entrada, detrás de una pequeña vidriera, donde tengo mi silla, mi mesa, mi lámpara, mi ordenador portátil y mi libro para pasar las muchísimas horas muertas que tengo en esta mierda de trabajo. No sé qué advirtió él cuando me vio allí, aunque por la conversación posterior puedo imaginarlo, pero yo solo vi a mi amigo de la infancia, por lo que de manera instintiva abrí los brazos y nos fundimos en ese encuentro reparador. Ese momento en que borras de un plumazo los malos ratos y solo se quedan tus más tiernos recuerdos de infancia. Hasta me pareció ver una lágrima en sus ojos oscuros, ya gastados de una vida rancia y ahora algo vacía.

—De verdad que no esperaba esta visita, pero me alegra muchísimo verte, Pepe.

—Yo también me alegro, Ful. Tu padre me dio tu dirección hace tiempo, pero la vida no me ha tratado bien y no quería venir hasta no estar seguro. Sé que… —dudó al buscar las palabras— nuestro último encuentro no acabó bien, pero no me arrepiento. Yo…

—Déjalo, fueron unos días que es mejor olvidar.

Se hizo el silencio. Creo que esos momentos sin mediar palabra eran necesarios para coser un poco algunas viejas heridas.

—Y Jessi… —volvió a dudar al pronunciar ese nombre—. ¿Cómo lo llevas? Sé que ella…

Pepe se debía de referir a los hechos en Lleida cuando ella desapareció. Nunca la culpé. Se llevó la peor parte, y eso sí, también se llevó la pasta.

—Pues qué quieres que te diga. Se fue. Me rompió por dentro, pero qué le vamos a hacer. La vida solo nos derrumba para volver a levantarnos. Además, te tengo que presentar a Bilma —intenté cambiar de tema. No me apetecía hablar del amor de mi vida cuando ya no estaba en ella.

Pepe me miró con esa mirada de poli que, a pesar del paso del tiempo, no se le iba.

—Sí, como los Picapiedra —le aclaré medio en broma al ponerle ese mote a la mujer que me tiraba de vez en cuando—. Se llama Bilma y es brasileña, trabaja en un local de aquí cerca. Oye, acabo en media hora, ¿nos tomamos algo allí? Te puedes quedar a dormir en mi sofá. El piso que me dan para vivir por trabajar aquí es gratis y diminuto, pero el sofá es cómodo, aunque pequeño.

—No, por eso no te preocupes. Acepto la copa, pero ya tengo sitio donde quedarme. También tengo amigos aquí en Barcelona.

Eso de tener amigos por aquí me sonó extraño, y mi instinto me puso en prealerta. No me equivoqué.

—Oye, Ful, no te quiero engañar, pero tengo un trabajo en mente. Muy lucrativo.

—¿Ah, sí? ¿Me quieres sacar de mi mansión? —le pregunté mostrándole la entrada del edificio donde ejercía las tareas de conserje.

—No te hablo de un palito, aunque antes sí que tenemos que hacer algo más pequeño. Te hablo de siete cifras. De retirarte al Caribe si quieres y comprarte allí una casita frente al mar.

—¿Vas a asaltar un furgón blindado? ¿Tienes un par de bazucas? —bromeé.

—No va a ser tan peligroso como eso. Y la verdad es que todo me vino después de darle vueltas a tu asunto en Lleida. Tu primer plan era buena idea, pero de vista miope. Pero sí te reconozco el mérito. Cuando le das a la perola tienes buenas ideas.

No pude reprimir un escalofrío. Si hubieran escrito un libro sobre mí, aquel sería el primer capítulo. Intentaba no recordar la cara del africano mientras lo apuñalaba, pero no podía. Esa cara me trajo pesadillas durante meses y no hacía demasiado que había comenzado a olvidarla. Se podría decir que aquella muerte estaba escrita en la primera página de la que podría ser mi propia novela negra. Como las que leo en estos tiempos. Era un sentimiento extraño, porque en realidad no tengo demasiados remordimientos por haber matado a un traficante. Para ser sincero, no tengo ninguno. No sé en qué clase de persona me convierte eso. Pero su cara, y sobre todo su expresión al dejar de respirar, aún me atormenta muchas noches.

—Vale, por lo que entiendo, un trabajito sencillo antes, y después uno de los que retiran a toda tu familia.

—Así es.

—Pues mejor los detalles me los cuentas en el bar. Aunque ahora mismo no sé qué te voy a contestar. Esto no es mucho —le volví a señalar la entrada—, pero he conseguido dormir algunas noches.

—Ful, no estaría aquí si no supiera que con este asunto nos retiramos los dos. Sabes que estos trabajos solo se pueden hacer con gente de confianza. Y como dijo De Niro en aquella peli de los samuráis: «Vamos a herir algunos sentimientos», y eso escuece a gente no muy acostumbrada a la mercromina.

—Creo que ahora se llama Betadine y la peli es Ronin. Y no son samuráis, tío, son mercenarios.

—Ya me entiendes, hombre.

—Vamos a tomar algo y me explicas, pero no te aseguro nada. Acabé escaldado la última vez. Lo sabes. Creo que todos perdimos mucho. Tú también, amigo. Quiero creer que lo has pensado mucho antes de decidirte.

—Bueno… —En ese momento fue él quien miró con detenimiento la entrada del edificio—. Ahora tampoco vas a perder demasiado.

3

No vas a perder demasiado

No hace falta decir que la primera parte de su plan era hacernos con aquel peluco. Nada más que una prueba de confianza para los miembros del plan, del de verdad. De ese que te saca a flote a los mandos de un yate de lujo o te envía al fondo del mar atado al ancla. Es evidente que no se puede conocer mejor a nadie que trabajando con ellos. Además, siempre se necesita cash para ejecutar un buen golpe, nada es gratis en esta vida. Hay que comprar documentos falsos, teléfonos limpios y utensilios varios que no son gratis.

Aquella noche, Pepe y yo no fuimos a mi bar favorito a ver los encantos de Bilma, me llevó a otro tugurio de sudamericanos donde el que conocía a todo quisqui era mi amigo. Valga decir que la camarera, más parecida a Betty con las tetas recauchutadas, no le envidiaba nada a la mujer de Pedro Picapiedra de mi bar habitual. Es más, esta era más joven, casi no pasaba de los veinte, con el cabello negro azabache y una mirada limpia. Sus ojos azules se clavaron en los míos al pedirle la primera ronda de cervezas. Apenas tenía acento, a pesar de que aún arrastraba algunas palabras de su tierra, que supe después que era colombiana. El resto de los empleados eran de Colombia y Venezuela o de países anejos.

«Le van los de aquí y pasa de sus compatriotas», me dijo Pepe con un guiño que no supe interpretar pero que, como todo lo que él decía, tendría su sentido.

Naturalmente, la clientela era de Sudamérica, a pesar de que el local estaba en el Eixample barcelonés. Nada que ver con el antro donde yo me metía a cortejar a Bilma, la cual solo me devolvía sonrisas cuando yo le anticipaba alguna propina, extraída de mi rácana nómina. A veces conseguía que me devolviera algo más, pero nada serio.

Nos sentamos cerca de la entrada. Al principio me extrañó que Pepe no buscara la intimidad de una zona más interior, pero a medida que pasaba el rato comprendí que allí poco nos iban a molestar. En las tres horas que estuvimos no entró ni un cliente, solo nosotros.

—Vale, vamos con el primero. ¿Qué tienes pensado?

—El primero será algo fácil. Nos proporcionará los recursos para afrontar el de verdad.

—¿Y de qué se trata?

—Le robaremos un reloj de lujo a un ricachón de los que se alojan en el centro, en un hotel de gran lujo.

Lo miré extrañado. No me parecía que eso requiriera de gran preparación. Estaba equivocado y me hacía falta escuchar bien a mi amigo, era evidente que su plan no consistía en ir al centro como los morillos a ver qué pillábamos.

—No pongas esa cara. Se trata de un golpe por encargo del que sacaremos unos quince mil pavos.

Ahora sí puse cara de estupefacción. Esa pasta era más de lo que nosotros sacamos en mis golpes anteriores y ahora la íbamos a conseguir por un puto reloj.

—Sí, amigo, los buenos negocios están ahí. Solo hay que saber buscarlos.

Vale, no lo negaré. Se me hacía muy, pero que muy extraño oír eso de mi amigo Pepe el Mosso. Había llegado a tener la graduación de cabo; bueno, ellos lo llaman caporal. Hasta le habían dado una medalla por resolver un homicidio, y ahora, allí estaba, planeando palos a lo grande. Como dice la canción: «Sorpresas te da la vida…».

—Está bien, sacaré mi talento del mal para ver si consigo entender a qué me invitas a participar. Como veo que tienes ya previsto el resultado final, he de pensar que tienes un cliente que va a pagar esa pasta por un reloj así.

Pepe sonrió.

—Es algo así. Tengo un contacto que quiere una serie de artículos que se venden muy bien en el extranjero, o más bien, a las personas apropiadas. Aunque sé que también tiene clientes aquí. Él se encarga de todo, y a nosotros nos paga al contado por el producto.

—A ver, ¿me estás diciendo que hay peña forrada de pasta que se gasta ese dineral en un reloj robado?

—En realidad, ellos no van a ir más allá, y solo se trata de un objeto de segunda mano. Eso les debe de limpiar la conciencia, creo.

—Eso no contesta a mi pregunta.

—Cierto. Imagina que tienes un negocio en el que te entra mucho dinero negro. Y por negocio, en este país, te hablo de los legales y de los no tan legales.

—Vale.

—¿Irías a una tienda a comprar un reloj de lujo que deja un rastro o te lo comprarías por lo bajini y de paso te quitas pasta oscura? Muchos de esos compradores se podrían permitir pagarlo nuevo, claro, pero de esta manera tienen el objeto de lujo que desean y no tienen que justificar nada a Hacienda. Por supuesto, aquí también entran los traficantes, mafiosos y un largo etcétera. Lo que te digo, un gran mercado.

Analicé lo que me dijo y no le faltaba razón, pero entonces me di cuenta de que, antes de la explicación, no había reparado en un detalle.

—¿Cuando has dicho «nosotros», te refieres solo a ti y a mí?

—No, esto no podemos hacerlo solos. Necesitamos a más gente, y te confieso que, a muerte, solo confío en ti. Y claro, de tus viejos amigos, Jessi ya no está y al Pelota dudo que sea buena idea involucrarlo, aunque reconozco que el tío no abrió la boca. —Se paró y me miró muy serio—. Ful, ¿te estás tomando las pastillas? Tío, te necesito a tope y…

—Pues claro —lo interrumpí algo enojado, aunque era comprensible su preocupación—, te lo aseguro.

—Vale, no te enfades, aunque confieso que cuando estabas pillado tenías buenas ideas —dijo a modo de disculpa y medio sonriendo.

La sonrisa acabó en risa entera y acabé por seguirlo. Bien mirado, era mejor reírse.

Pero no es cosa de risa. Tengo un trastorno esquizofrénico provocado por el consumo de drogas en mi juventud que me ha dejado el cerebro patas arriba si no me medico. Por eso, ni me acerco a la coca. A cada persona le afecta de una manera y cada uno tiene una tolerancia distinta a las drogas. Hay gente que ya no vuelve, otros vuelven solo en cuerpo porque el cerebro se les queda frito, y a mí me provocó esos delirios donde apareció una persona que solo veía yo. El golpe emocional al darme cuenta de ello fue tan bestia que acabé de conserje en un portal de Barcelona alejado de todo y de todos. Hasta hace unos pocos días.

—Bien —decidí suspender las risas a mi costa—, entonces tenemos un cliente y nos falta el producto. ¿Cómo lo conseguimos?

—Eso es lo bueno. Es un trabajo muy seguro. El primo de Giselle —dijo señalando a la que yo había bautizado en mi mente como Betty— trabaja en la recepción del hotel Mandarín. El pavo es un crack con los relojes, y cuando aparezca el cliente con uno de los pelucos de una lista que nos proporcionó el comprador, nos avisará.

Betty se esfumó de inmediato de mi mente. La chica de mirada limpia ya no estaba, a pesar de que quizá la juzgaba antes de tiempo. De alguna manera, ella ya estaba metida en el juego, aunque solo fuera por parentesco. Me sonrió al traerme la tercera ronda de cervezas y me costaba verla metida en el ajo. Me equivocaba. Ella, como vería más adelante, era parte fundamental en todo el plan.

—Muy bien, le vamos a birlar un reloj a un ricachón. ¿Y del otro trabajo? El de verdad. ¿Qué tienes allí?

Pepe sonrió de una manera que no pude percibir en ese momento, ya que no entendí su respuesta; poco después me quedó claro cuando me desveló en qué consistía:

—Tengo lo principal en todo buen plan: un buen contacto dentro.

Sonreí, pero era más bien por amargura. Le di un trago a la cerveza, que decidí que sería la última de la noche. Me había quedado atrás de todo, viviendo una vida tranquila pero sin esa chispa que se necesita para poder respirar. Observé a Pepe cuando se levantó a pedir más bebida, que yo rehusé. Un buen contacto. Cuando volvió, me miró y me dijo:

—¿A qué viene esa cara? ¿No te mola el plan?

—No, no. Me mola el plan, al menos lo poco que me has contado, pero ya veremos.

—¿Entonces?

—Es que te veo moverte por aquí como Pedro por su casa y me cuesta acostumbrarme.

—Esto es lo que soy ahora, amigo.

Volví a sonreírle mientras él sacaba a bailar, en una improvisada pista de baile, a la camarera, que le siguió el juego. Así que me dije:

—Yo solo soy una cama vacía.

4

Una cama vacía

Llegué a mi casa pasadas las cuatro de la mañana. El pub había cerrado hacía media hora, pero mi amigo y yo nos quedamos en el coche un buen rato rememorando viejas historias. Eso que se hace cuando te visita alguien que te importa y hace demasiado que no ves, aunque te las haya contado infinidad de veces. Luego nos despedimos con ese deseo de un futuro prometedor.

En la escalera, todo era silencio y paz. No lo valoro lo suficiente, lo sé. Como todo dios, que nunca valora lo que tiene hasta que lo pierde. Ese es el sino de muchos, mantra de soñadores sin remedio y razón de ser para los que siempre queremos algo mejor y nunca acertamos el camino a seguir para conseguirlo.

Mi amigo tenía un plan para conseguir eso, o sea, que esa noche tocaba darle a la chola, y ver si era necesario para mí, después de todo lo que pasé en Lleida, buscar esa oportunidad, sabiendo que eso siempre conlleva riesgos. Muchos riesgos.

Fui directo a la cocina y me serví un vaso de agua embotellada. Una birra quizá no era la mejor opción, sabiendo que al día siguiente a las nueve tenía que estar en la portería y ya iba a dormir pocas horas.

Me la bebí casi de un trago, tenía sed, entonces recordé demasiado tarde que entre las cervezas con Pepe y el agua me tocaría levantarme a mear en un par de horas. La edad no perdona, y a punto de cumplir cuarenta y dos ya tenía la vejiga de un anciano de setenta. Es lo que tienen los desmadres de juventud, en mi caso, muchos y seguidos, hasta el punto de que soy incapaz de meterme una raya, a pesar de lo a gusto que me quedaba cuando lo hacía. Con el tiempo te das cuenta, demasiado tarde, de que el problema es lo que te va quitando, aunque en mi caso era lo que me iba poniendo. Esquizofrenia, se llama. Vaya nombre, por cierto. Da grima solo pronunciarlo. Aunque en realidad puede que eso me lo provocaran las pastillas de éxtasis que se hicieron tan populares en tiempos de la Ruta del Bakalao y que se llevó a no pocos al camposanto.

De pronto oí un ruido en mi habitación. Me puse en alerta. No hacía ni dos horas que me habían propuesto un palo de los buenos y ya podría tener problemas. Y de los gordos. Cogí un cuchillo jamonero que siempre tengo en la encimera de la cocina. Me acerqué sigilosamente y vi que algo se movía en mi cama. Escondí el cuchillo detrás de mí y encendí la luz. Solo una persona tiene la llave de mi casa en Barcelona.

Bilma me miró con los ojos medio cerrados.

—Hoy no viniste, cielo.

No era la primera vez que ella aparecía en mi casa a esas horas, pero era la primera vez que yo no estaba allí. No tengo excesivas posesiones por las que sufrir y no creo que a Bilma le vayan los cómics. Tenía unas llaves por una gripe muy bestia que pasé la primavera pasada y ella se ofreció a traerme la compra y hacerme algo de compañía. Nunca le pedí que me las devolviera.

—Bilma, cariño. Mejor avísame antes de venir.

—¿Po qué? ¿Te has echado novia y ya no quieres saber nada de estas? —me dijo con ese acento sureño, bajando las sábanas y enseñando sus buenas tetas.

Tiene cerca de los treinta, pero mucha vida. El pelo oscuro y los ojos negros le dan un aspecto exótico que acentúa su piel morena. Es un pibón, a pesar de que hoy conocí a quien seguramente fue ella hace diez años. Porque Betty le sigue los pasos, no tengo dudas. Pero allí estaba tumbada en mi cama, desnuda, la que, con permiso de mi Jessica, era una mujer diez.

—¿Te vas a quedar ahí? —insistió.

—No, ahora mismo voy.

No lo tenía previsto, pero un polvo es un polvo. Y este es de esos que valen la pena.

Como siempre, es cuando a ella le apetece, y yo nunca le diría que no. Lo sabe. No tenemos nada serio que nos obligue. Hay días que liga delante de mí en el bar donde trabaja. Me da igual, aprovecho estos momentos en que es mía.

Cuando me levanto por las mañanas, por pronto que sea, ella ya no está, nunca se queda. Es un espíritu libre. Viene cuando quiere porque tiene ganas de follarse a un español y le caigo bien.

Así que, cuando me quitaba la camisa y me bajaba los pantalones, ya empalmado por saber lo que me esperaba, olvidé por un buen rato aquello que era mi futuro inmediato. Salir de una vez del apartamentucho y buscar una nueva vida.

Aunque, mientras observaba el cuerpo desnudo de Bilma, que se me ofrecía abriendo las sábanas para que me metiera dentro de la cama, pensé que tampoco tenía una mala vida.

5

Una mala vida

Adalberto Rojas se levantó temprano como era costumbre en él. Sus dos hijos, niño y niña, aún dormían, y su mujer se dio media vuelta en la cama al escucharlo en el baño. La casa en una buena zona de Castelldefels no era comparable a la de algunos jugadores del Barça que vivían no muy lejos de allí, pero sus hijos iban al mismo colegio privado. Estos no dejan de ser personas normales con necesidades como el resto de los mortales. Y sí, también llevan a sus hijos a la escuela. A Adalberto le gustaba ir a buscarlos, porque algunas veces podía ver allí a los ídolos de medio mundo haciendo lo mismo que él, y eso le hacía sentirse importante.

Era un hombre práctico. Muy pronto comprendió que con un trabajo no iba a tener la vida con la que siempre había soñado, así que en cuanto pudo cogió el primer tren hacia el dinero fácil. No era persona de arrepentimientos, y una vez metido en ese mundo sabía bien que, como los trenes, solo hay una vía hacia delante.

Se miró al espejo y vio que las canas hacían ya mucha presencia en la parte lateral de la cabeza. En su bigote también asomaban las zonas blancas. Así era la vida, un camino hacia el blanco. Qué ironía para alguien bien relacionado con el polvo de ese color. Y no por ser consumidor, pero sí por ser una persona importante en el ocio de gran parte del país. Gracias a él y a sus gestiones, muchos jóvenes y no tan jóvenes abonaban sus narices con harina elaborada a sesenta pavos el gramo y se dejaban llevar por las sensaciones momentáneas de entusiasmo y emancipación eufórica. Adalberto vivía la era dorada de una sociedad que quería escapar de ella misma buscando esa alternativa que ofrece el vicio: el evadirse, el ser una persona especial a base de desgastar el tabique nasal.

Con la farlopa, vamos.

Se recortó el bigote y lo ajustó a su afeitado impoluto. Ni un pelo fuera de sitio. Se vistió y se preparó un vaso de leche con Nesquik. No soportaba el olor del café, así que se conformaba con ese brebaje que consumía casi más por costumbre que por necesidad.

En el comedor de ochenta metros cuadrados de aquella casa con piscina había un armario, de donde abrió una caja de seguridad y sacó un arma. Una pistola semiautomática de la marca Walther. Se la puso en una funda en la cadera y se observó en el espejo de cuerpo entero que tenía en la entrada.

Las tareas domésticas las hacía una empleada, y del cuidado de los niños se ocupaba su mujer. Básicamente consistía en llevarlos al colegio privado e irlos a buscar, cuando no lo hacía él. Y, entre esas horas, dedicarse a ella misma, sobre todo a estar guapa para su marido, que no dejaba de cuidarla con detalles y regalos caros. Amaya no tenía ojos para otros hombres.

Adalberto, para otras mujeres, sí.

Sacó del parking su Jaguar F-Pace y salió de la zona residencial en el paseo de la Vall, en la urbanización Bellamar, para coger la autovía C-32 en dirección a Barcelona. A las siete de la mañana no solía tener problemas para llegar a su destino, aunque a veces, y más con los disturbios y protestas por la sentencia del procés, encontraba alguna carretera cortada y se cagaba en los muertos de todos aquellos hijos de puta.

Aquel día no. Llegó tan bien de tiempo que era el primero de los tipos importantes en la zona. Al llegar a la zona del puerto se desvió por la salida trece de la ronda del Litoral, y condujo hasta las oficinas de la Compañía Puerto de Barcelona, de la Guardia Civil, en el muelle Álvarez de la Campa. Al verlo llegar, salieron tres agentes y un cabo, que se cuadraron en formación.

—A sus órdenes, mi sargento —le dijo este último, cuadrándose de nuevo en forma de saludo militar nada más bajó del coche.

Adalberto agradeció el saludo sin mucho entusiasmo. De hecho, a la que llegara el teniente, él tendría que hacer lo mismo. Según él, este era un niñato recién salido de la academia que no sabía lo que era ponerle las esposas a un delincuente, pero él estaba por encima de eso. Su trabajo solo era eso, un trabajo. Dejó de creer en «la divisa» hacía mucho tiempo, justo cuando le empezaron a llover billetes y después de dejar pasar contenedores cargados de cocaína. Encima, de vez en cuando tenía que aprehender algún cargamento trampa, y tras esto le caía una medalla. Tenía una buena vida y la disfrutaba. Eso sí, nada de Twitter, Instagram o chorradas de esas que llaman la atención de aquellos que podrían acabar con su modo de vida. Eso para los imbéciles que no saben del negocio y los acaban pillando por estúpidos.

Adalberto nunca se consideró un policía corrupto. Sabía muy bien estar por encima de eso. Él, simplemente, era un visionario.

6

Un visionario

Recuerdo que al día siguiente me desperté con dolor de cabeza. La mañana iba a ser larga si los propietarios estaban pesados. No fue así. Regué las plantas de la entrada, ayudé a la señora Martínez a entrar la compra en su casa y repasé la prensa. Después del ibuprofeno logré apaciguar el pitido de mi sien y pude pensar un poco.

Lo que me ofrecía Pepe era un caramelo, pero no estaba seguro de aceptarlo. En aquella portería de Barcelona tenía una nómina fija —a pesar de no ser muy boyante— por primera vez en mi vida, y me la ingresaban sin falta cada fin de mes. Tenía un sitio donde dormir y, en definitiva, donde seguir con mi vida. Pero, entonces, ¿era eso lo que me esperaba hasta el fin de mis días? ¿Ya podía dar por terminada mi existencia desde este momento? ¿Me haría viejo regando las plantas del portal y socorriendo a las ancianas que vivían solas para que no se les cayeran los tomates de la compra por las escaleras? No. En el fondo, y no tan en el fondo, siempre he sabido que no.

La tarde no fue mejor. Se me hizo muy larga. Ya de por sí no tengo otra cosa más interesante que hacer que espantar a los que pretenden dejar propaganda en los buzones y convencer a los albanokosovares, colombianos o el grupo de ladrones de turno que en este edificio, al que en alguna ocasión entran en parejas a observar, no van a poder robar porque tienen a un portero que los huele a leguas y les sale al paso al instante. Con la de pisos que hay en la gran ciudad catalana, se dan la vuelta rápido y no se arriesgan a una detención o a que simplemente llame a los Mossos y los delate. Además, como estos trabajan en grupos organizados y se pasan información entre ellos, es fácil que desistan. Así que una vez detectados, se dan los avisos y no se vuelven a presentar por aquí en muchos meses.

A las ocho de la tarde, puntual, salía por la puerta. No había abierto un libro en toda la tarde ni había jugado a los juegos del móvil que a veces usaba para matar el tiempo. Matar el tiempo, con lo caro que es y lo poco que lo valoramos. ¿Era eso lo que estaba haciendo allí? ¿Asesinar lo más valioso que jamás tendría en esta vida? Me seguía haciendo esas preguntas que sabía bien adónde conducían.

Seguí mi rutina habitual para llegar al bar de Bilma, pero aquellos días eran convulsos en Cataluña. Hacía unos días habían condenado a los políticos catalanes a prisión. Reconozco que no me sabía todos sus nombres, nunca me ha interesado la política, pero de tanto verlos en los pocos ratos en que ponía la tele por la noche acabé por saber algo de ellos. Lo justo, ni siquiera he votado en mi vida. Siempre he pensado que todos estaban allí para robar, pero a lo grande, nada de minucias como nuestros asuntos. Aunque lo cierto es que me acojoné cuando vi las penas de prisión; joder, ni que hubieran matado al Papa de Roma. No es que eso me quitara el sueño, pero la verdad es que pensé en mi hermano. Él estaba preso por un robo con violencia, y ahora compartía estancia con gente que apenas habrá pisado una comisaría de Policía si no era para inaugurarla. Al menos eso me había contado siempre mi amigo Pepe.

Al girar la esquina comprendí de golpe que aquello, al final, podría afectarme incluso a mí. Por mi lado pasaron cuatro encapuchados a la carrera y lo primero que pensé es que habrían hecho algún alunizaje y se les había quedado el vehículo encallado en el escaparate. Tenían toda la pinta. Iban de negro con mochilas a juego y apenas se les veían los ojos.

Pero no, no eran ladrones.

La verdad es que los escuché hablar brevemente en su carrera de huida, y eran críos de no más de veinte primaveras. Pero algo gordo debían de haber hecho, porque a unos cincuenta metros venía un ejército de mossos o nacionales. En ese momento no supe verlo, era igual: venían cargados con escudos y unas porras enormes persiguiendo a los chavales, con la energía que solo te da la rabia. Pensé de entrada que aquello no iba conmigo, pero los antidisturbios se iban acercando en línea y, detrás, conté cuatro furgonetas que intentaban ganar terreno. No me podía quedar allí, sé cómo funciona esto y podría acabar cobrando yo. Giré la vista y solo vi un pequeño bar que aún permanecía abierto, a pesar de que al fondo de la calle aquello parecía el Beirut de los ochenta, con aquellos contenedores en llamas en medio de la calle junto a dos motos y el coche de sus desafortunados dueños.

Una vez dentro, desde la tenue seguridad de la cristalera junto a otros dos clientes del bar, pudimos ver cómo nos sobrepasaba la línea policial. Eran los Mossos, según pude ver en sus escudos maltrechos. De hecho, iban con los uniformes negros llenos de pinturas de colores. Me impactó ver orificios de entrada en las puertas de algunas furgonetas, que hubiera jurado que eran de bala si no hubiera visto a uno de aquellos chavales guardar un tirachinas, que por aquellos agujeros debía de tener una potencia de cojones. Los vehículos también tenían algunos cristales rotos y una de las furgonetas parecía como si la hubieran intentado quemar. El mundo se estaba volviendo loco. Cuando yo era joven y veíamos venir a la Guardia Civil o a los nacionales, nos cagábamos de miedo. De un extremo a otro, ahora ven a los mossos y les tiran piedras. Yo ya no me acojono con ninguno de ellos, pero a pesar de todo no soy tan insensato, y lo último que haría es cabrearlos. Los porrazos saben igual te los dé quien te los dé, de eso no entienden los colores de un uniforme.