9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Forja

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

Los cuentos de Túneles de afectos y otros relatos se originan en un terreno límite en que se topan la experiencia de la realidad y las potencialidades de la imaginación. Los personajes que deambulan en estas páginas sufren ya sea el ataque avieso de la naturaleza o de la predecible condición humana, y no pocas veces hacen su ingreso desde las fábulas de Esopo o La Fontaine. Acogiendo los paisajes de la geografía chilena, Moraleda arrasa con tradiciones literarias, textos canónicos y credos religiosos, sirviéndose de las herramientas de la ironía y el humor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 112

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

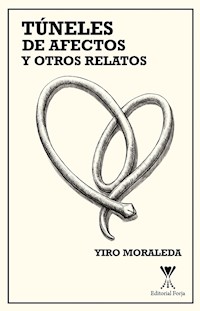

Túneles de afectos y otros relatosAutor: Yiro Moraleda Editorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago-Chile. Fonos: 56-224153230, [email protected] Diagramación: Sergio Cruz Edición electrónica: Sergio Cruz Primera edición: julio de 2022. Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Registro de Propiedad Intelectual: N° 2021-A-4992 Registro de Propiedad Intelectual Seudónimo: N° 2022-S-116 ISBN: Nº 9789563385779 eISBN: Nº 9789563385786

A quienes me han permitido la narrativa; como juego, engaño o delirio.

Túneles de afectos

En el campo de la abuela, entre diciembre y febrero de cada año, nuestra piscina de lona azul permanecía estoica, de sol a sol.

El último día de enero la habíamos vaciado completa sobre las plantas que se acumulaban en el antejardín. Yo me quedé solo, chapoteando, entre insectos moribundos y caracoles que intentaban escapar hacia lo alto del cemento. Me gustaba echarme encima el barro revuelto de hojas, piedras y hormigas.

Fue así que, con mi brazo izquierdo tapado por una gruesa capa de tierra mojada, sentí una molestia similar a un pinchazo, cerca del lugar donde días atrás me había clavado una tachuela jugando con unas maderas. Intenté sacarme el barro con la mano, pero parte de él yacía pegado a la piel, a mitad del antebrazo, como una lámina reseca. Con algo de temor, me acerqué casi trotando a la manguera. Abrí la llave y dirigí el chorro hacia la placa de barro. Ya con la piel descubierta, vi el agujero; diminuto y levemente ensangrentado, desde el cual se asomaba una pequeña cola rosada.

Lo primero que hice fue gritar, pero un impulso me llevó a taparme la boca. A escondidas, me acerqué a una de las piezas que daban al patio interior de la casa y comencé a contemplar, con mucha atención y sin prisa, aquello que brotaba de mi piel.

Esa tarde no quise salir a jugar y me quedé en la pieza recostado en la cama mirándome el brazo, mientras sobre él hacía desfilar una decena de soldaditos de plástico. Desde luego, mi idea era estar así por un par de días y luego avisar.

Al día siguiente, mientras almorzábamos, una conversación remeció mi perspectiva de la situación y me hizo entrar en un campo de sensaciones encontradas. Hacía ya tres años que mi abuela se había hecho cargo del viudo de su hermana, don Clemente. Si bien el hombre bordeaba los ochenta años seguía manteniendo una vida activa, sobre todo de noche. Hacía poco, volviendo de la sede social que solía visitar, se había tropezado con una vereda en mal estado y se había partido la cabeza. Estuvo en cama, vendado, pero luego se dejó la herida descubierta.

Mientras servían la entrada, mi mamá –que hacía de enfermera de todos los adultos de la casa– le dijo a mi abuela:

–Al Clemente le pillé pájaros en los calzoncillos.

–¿Qué cosa?

–Que el Clemente tiene bichos o gusanos, mamá. Mírale la costra en la cabeza... está amarilla. Esos son pájaros que le salieron.

A medida que ella seguía profundizando el relato, yo comenzaba a hundirme en la silla, poco a poco, como escondiéndome de mi propia sensación, mezcla de miedo, asco y rabia. Conecté la cola rosada que habitaba en mi brazo con la escasa higiene del Clemente y su mundo de cantinas y viejos descuidados. Tuve deseos de llorar, de contarle todo a mi mamá, pero también de resquebrajar esa costra amarillenta para ver si teníamos lo mismo. «¡No podía ser que el Clemente me hubiese pegado sus gusanos!». «¡Cómo pudo haber ocurrido, si apenas nos saludábamos en la mesa!» –pensaba, sobrepasado, de manera circular y confusa, y volvía a entrar en un llanto reprimido. Dos o tres veces le había dado la mano en mi vida, con suerte.

Esa noche dormí muy mal. En medio de los ronquidos de los adultos, el movimiento juguetón del animal y la idea de que todo era obra de la suciedad del Clemente, fue imposible cerrar los ojos por más de dos horas seguidas. En la mañana del miércoles había decidido mostrar el brazo antes del fin de semana.

Nunca sabré con claridad qué fue lo que me llevó a mantener por tanto tiempo esa situación, que después desembocó en algo incontrolable. Con la distancia de los años he pensado que quizás fue una suerte de apuesta irracional conmigo mismo, con ese adulto que ya se estaba formando en mí. O, a lo mejor, que, aunque me repugnaba el solo hecho de pensar que lo que vivía en mi brazo venía del viejo Clemente, recordar al pequeño ser asomado entre el barro de la piscina y la herida de mi brazo me llenaba de sensaciones vertiginosas y, sin embargo, propias.

Al día siguiente, vi que del brazo seguía brotando un líquido transparente y que el gusano se asomaba levemente. Alcancé a tocarlo un par de veces antes que se escondiera. Al rato salió otra vez, y se dejó tocar por cerca de medio minuto. Era suave y blando, aunque frágil, como un tallarín recosido.

Por la noche el Clemente se agravó. Lo internaron con un cuadro de anemia aguda, y el viernes inició un tratamiento antiparasitario.

Cuando fuimos a verlo, el médico le preguntó a mi mamá si acaso en la parcela usábamos aguas silvestres para el consumo. Mi abuela le dijo que ella regaba las verduras con agua de vertiente, que era «limpia y pura, no como la de la llave». La indicación fue dejar de usar el agua del canal en las verduras, pues en la lechuga se alojaba el parásito, y era difícil sacarlo solo con agua potable y jabón. Sentí un alivio inconmensurable. El Clemente no me había pegado sus bichos, sino que él y yo, y quizás cuantos más en la familia, teníamos a los animales viviendo en nuestros cuerpos.

Nos dieron pastillas y un jarabe blanco. Cada cual tuvo que tomar los medicamentos para botar los parásitos, pero yo no lo hice. No me sentía enfermo ni nada parecido, además creía que el pequeño animal se había adaptado a mi cuerpo, y yo a sus minúsculos movimientos en el brazo, los cuales estimulaba con golpes en la zona. Y es que, salvo al Clemente, a nadie más le había hecho daño, y quizás –pensaba– lo que al viejo le pasó tenía que ver con su avanzada edad y malvivir. Yo ya había perdido el deseo de contar lo del brazo.

Fue así que llegó marzo y el inicio del octavo básico. Mientras exponía sobre los antecedentes de la Guerra del Pacífico, me comencé a marear y caí al suelo. Mi globo ocular derecho se había reventado a causa de la irrupción de un gusano de un centímetro de longitud. Me hospitalizaron dos semanas y me desparasitaron.

Con el paso del tiempo, a veces pienso que a esa edad no había salida posible a todo lo que devino una vez ya horadados los túneles, edificados bajo mandatos de otra ley; la de los cuerpos entregados a un afecto tan excitante como descampado de prudencia.

Ni moscas, ni polillas

A eso de las seis de la mañana, mientras repasaba los pormenores de los partidos de fútbol del fin de semana, don Carlos comenzó a sentir pequeños golpes en la ventana de la cabina de la conserjería donde trabajaba, ubicada justo afuera del edificio.

Los golpecitos le hicieron mirar de reojo en más de una oportunidad. Imaginó moscas, primero, y al tercer golpe –más fuerte– polillas que buscaban la luz de la lámpara. Aunque los pequeños golpes eran constantes no quería dejar de leer el suplemento deportivo.

Al cabo de cinco minutos un último y violento golpe trizó el vidrio del costado de la conserjería. No eran ni moscas ni polillas. Dejó el diario y se escondió por algunos segundos bajo el mesón de la recepción. Luego, ya de pie, tomó su bastón de electroshock y se animó a mirar por el vidrio. No había nada extraño. Salió de la cabina. Miró hacia todos lados. Se dio cuenta de que la piedra del golpe tenía amarrado un papel con cinta amarilla, como la que usaban sus nietos cuando le hacían manualidades los fines de semana. Nuevamente vigiló. Todo silente. Los estudiantes que habían estado conversando hacía poco en el balcón ya se habían entrado. Incluso miró tras los árboles que adornaban la entrada del edificio. Nada a la vista.

Sacó el papel de la piedra y lo abrió. Era una carta escrita en computador, dirigida a él y muy breve. Así, bajo los primeros rayos del sol, y como murmurándola, la leyó sin entender.

Sin embargo, la tercera vez que revisó el escrito hizo un gesto con el ceño que lo delató: un recuerdo se hacía presente. Luego, una mezcla de miedo y de vergüenza le recorrió el espinazo. Decidió entrar para tomar sus cosas y partir, aprovechando que muy pronto vendría el cambio de turno. Pero no alcanzó. Con la mirada extraviada en el vidrio trizado sintió que algo frío se le metía por un costado. Algo frío, pero con filo, que le quitó la vergüenza y lo sumergió en un mar de sensaciones finales.

No alcanzó a gritar, y solo logró emitir un gemido agónico, como esos que lanzan los perros enfermos cuando les queda poco, mientras una voz joven –nerviosa y agitada– se hacía presente bajo las primeras luces del alba:

–El Chino Campos por acá. De cuando erai auxiliar del San Ignacio... ¿O no te acordái, viejo culiao?

La falacia de la experiencia

Hacia el siglo IV a.C., un viejo sabio multifacético le dijo a su querido discípulo:

–¿Habrá algo más bajo que abrazar la idea de dios?

El joven lo miró pensativo, echó un vistazo hacia el bullicio de la aldea y le respondió con sabiduría:

–Vivir en familia.

Luego, el maestro se rascó la nuca, se levantó de su asiento e hizo dos años de silencio absoluto en las montañas septentrionales.

Desde ese entonces, y sin cavilaciones, en la cultura popular se divulga que el discípulo superó al maestro.

Curas como Judas

En el año 1663, bajo una higuera mal bendecida, un hechicero pagano abordó por sorpresa a un obispo católico, diciéndole:

–Hijo de Dios, bien sabes que tengo el poder de detener el tiempo, pero también de viajar a través de él. Te perdonaré la vida si eliges el camino correcto. Pero ten cuidado; si te equivocas, tanto la catedral como la curia podrían desaparecer. En cambio, si aciertas podrás ver a tu salvador. ¿De cuál pasto comerá hoy el cordero?

El cura, entre sollozos, escuchó las palabras del brujo y reflexionó antes de responder:

–Si elijo viajar a través del tiempo, podría volver y anular a Judas…

–¡Así es!

–Pero en ese caso, ¿habría iglesia y feligreses?

–No lo puedo saber –cerró el hechicero, convencido de que, por lealtad hacia Cristo, el cura elegiría viajar en el tiempo, y que a causa de ello tendría que matarlo.

Luego de unos breves minutos, el sacerdote respondió:

–Por favor, dame un tiempo para pensarlo.

El brujo río a carcajadas y le dijo:

–¡Has salvado tu vida!

Luego, le sacó una oreja de un mordisco.

Al cabo de un mes, el cura volvió a la misa y bebió la sangre de Cristo, y el brujo viajó en el tiempo y le regaló a Judas la oreja como prueba de su vivo legado.

La política de la guata

Dos zorros chilla vieron a una liebre escabullirse entre los matorrales. La acosaron e hicieron salir de su escondite. Luego, la persiguieron durante una hora por el suelo patagón, sin parar.

Bajo la lluvia austral, y ya sin aliento, los zorros dejaron de correr y se sentaron a descansar. De pronto, a cinco metros de distancia, la pequeña liebre les preguntó, con garbo de estadista:

–Y ahora que están cansados y sin fuerzas, ¿cómo harán para escapar de las águilas que vienen bajando a sus espaldas?

Prados de atención

Una mujer y su hijo vivían en las faldas de un hermoso cerro, justo donde el río Itata baña parrones de uva corinto y alimenta cultivos de tomates.

Acostumbrada a escuchar los bramidos de los animales desde que era niña, a causa del duro trabajo de la tierra, y a rabiar con el viento que a menudo visitaba la huerta sin previo aviso, la mujer había perdido la capacidad de asombro y olvidado lo mucho que le gustaba cantar canciones campesinas. En cambio, Gaspar, su pequeño hijo, no hacía más que inventar juegos e historias con los sonidos que le proveía la naturaleza.

Un día, los oídos del pequeño niño percibieron algo nuevo, distinto, como si se tratase de un canto agudo hecho por un animal que no podía identificar. Apenas cerró los ojos, imaginó un gran insecto azul con alas blancas que le cantaba a los frutales para que crecieran alegres y fuertes. Tan pronto como pudo, Gaspar bajó la colina y entró a su casa. Ahí encontró a su madre refunfuñando por lo caluroso del día y por todos los dibujos que le regalaba a diario, y que ya no sabía dónde meter.

–¡Mamá! Encontré un bicho azul muy grande, con alas blancas, que les canta a los árboles para que estén contentos y puedan darte mucha fruta.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)