7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

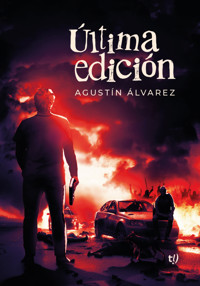

El gran y exitoso escritor Alfonso Cortez acaba de morir, y lo único que deja como herencia es una caja de libros a su querido sobrino, Adrián Cortez, que lo odia. Entre las páginas de estos libros, Adrián comienza a encontrar pistas que su tío le fue dejando y poco a poco se ve envuelto en un juego psicótico, creado por su tío para divertirse con él una última vez. La zona de juego: toda la ciudad. Los jugadores: todo el que quiera jugar, y morir, si no pueden evitarlo. El personaje principal: su sobrino. Como objetivo, Adrián deberá buscar un manuscrito a punto de ser publicado por la editorial de Alfonso, cuyos textos llevaron a prisión a grandes narcotraficantes y otros peces gordos vinculados a la trata de personas. Estos quieren evitarlo para no volver a la cárcel. En esta historia llena de acción, intriga y giros inesperados, el protagonista debe enfrentarse a peligros mortales y descubrir la verdad detrás de un juego macabro para proteger a su familia y encontrar su propio camino en la vida.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 276

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Álvarez, Pablo Agustín

Última edición / Pablo Agustín Álvarez. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2023.

208 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-565-2

1. Narrativa. 2. Novelas. 3. Novelas de Misterio. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2023. Álvarez, Pablo Agustín

© 2023. Tinta Libre Ediciones

Última edición

El cura daba las últimas palabras para el descanso del cuerpo y el buen viaje del alma en libertad ante la cabecera del cajón de madera de cedro, con las rosas sobre la tapa, del gran escritor Alfonso Cortez. Los deudos más allegados —unos dieciséis— estaban vestidos de negro y con paraguas, porque ese día, además de sufrir la pérdida, el cielo se descargaba sin importarle qué acontecimiento estuviera sucediendo ni el valor de al que ahora en más regaría hasta que se convirtiera en comida de gusano. Los familiares presentes derramaban sus últimas lágrimas antes de que el cuerpo bajara a las fosas del sueño eterno.

Era una ceremonia de despedida privada. La pública, ante los miles de fanáticos fieles de Alfonso, se había llevado a cabo en otro cementerio en las afueras de la ciudad de Córdoba, a cajón cerrado. Vacío.

Eran tantos los que se movilizaron a despedir al escritor que los pocos allegados temieron que, ante los intentos de demostración de afecto, los fieles pudieran voltear el cajón y descubrir que le lloraban a la nada misma.

Así lo había querido y manifestado el mismo Alfonso en las reuniones familiares donde, con su palabra, aunque estúpida la mayoría de las veces, afirmaba que quería ser despedido. Un simple capricho. Una excentricidad, producto —por lo general y a veces más— de media botella de vino que Alfonso se tomaba. Y todos en la familia Cortez lo acataban y aplaudían en cada reunión o aparición pública del escritor, donde daba una imagen deplorable, con las mismas risas y alegrías exageradas que Alfonso destilaba, porque el gran escritor de más de cincuenta libros —en su mayoría best sellers—, con adaptaciones cinematográficas, ensayos e influencia sobre la cultura popular (tantas veces desdeñados, como sus libros, por los críticos), mantenía a la familia Cortez y era una canilla de dólares sin fin. Una gran canilla que escupía oro puro.

En el último tiempo, antes de morir, Alfonso mantenía una constante actitud de rechazo hacia todo y todos, salvo una persona, su querido sobrino favorito: Adrián Cortez, el que heredaría toda su fortuna y su legado, según las palabras del escritor, que, cuando tomaba, golpeaba en la espalda a Adrián tan fuerte que sacudía su rechoncho cuerpo. Un chico con sobrepeso, cachetón y un tanto jorobado.

Este lo consideraba un estúpido total y nunca había leído nada de su obra. La lectura no le interesaba, como a muchos chicos de catorce años como él, que solo buscaban hacerse un lugar en el colegio, defenderse ante el bullying, dar su primer beso antes que sus compañeros, jugar al último juego de moda en PlayStation o computadora y ver y comentar la última serie o película más sangrienta que se estrenara. Un adolescente típico. Era todo lo que le importaba a Adrián y así lo hacía saber, sin importarle si las formas ofendían a su tío o a quien fuera.

Junto con su vello púbico recién salido, ese velorio le daba por las pelotas. Veía llorar a sus otras tías y a sus padres a moco tendido, como si el mundo fuera a acabar. Pero, para él, comenzaba. Porque se alegraba en cierta forma de la muerte de ese tío que todo lo acaparaba y él, a su sombra, no se sentía nadie. Si hasta en el colegio había tenido a un periodista que pedía una nota con él: lo rechazó con ahínco, por la insistencia del periodista al verlo reacio a contestar alguna pregunta. Realmente no sabía qué contestar. No quería hacerlo.

Pero algo que no le perdonaba a Alfonso era que no había tenido mejor idea que mostrar una foto de él con el pito al aire cuando era un crío recién nacido, diciendo que era su querido sobrino, lo más preciado que tenía, en plena entrevista.

—¿Por qué no lo quemaron? —preguntó a su madre, Belén Montás de Cortez, con voz de completo desdén.

—Hablá más despacio —le indicó la madre, con las lágrimas que bajaban por sus oscuros lentes—, te van a escuchar tus tías. Y se dice cremar, no quemar. No es un tronco. Es tu tío.

—Ese viejo no es mi tío —contestó petulante Adrián y otros dolidos familiares lo miraron, sin poder creer que no estuviera destrozado por tal pérdida.

—Adrián, callate —lo retó Belén, sacudiéndolo leve, pero firme en el agarre por el hombro. Adrián esbozó una pequeña sonrisa, complacido por su comentario y al saber que había incomodado a todos.

—Debe estar consternado, pobre Adrián. Tu tío te quería tanto —comentó la hermana de Alfonso, Carina.

Aunque intervino con voz compungida, Carina llegó con el ceño fruncido a imponer orden. Orden que siempre había creído que Belén no tenía con Adrián, sobre todo por tanta falta de respeto hacia tremendo hombre como Alfonso. Tremenda canilla de dólares.

—Dejá de hablar así —lo amenazó, agachándose para hablarle frente a frente, para que el irrespetuoso sobrino mostrara respeto por medio de la amenaza. Casi le picó la frente con el paraguas.

—Tía, ahora te vas a poder quedar con la plata. No vas a tener que trabajar. Bah, nunca trabajaste. Ahora me imagino que ni de cerca te ponés a escribir un CV.

La alusión a la plata era frecuente luego de cada reunión familiar. Parecía que Alfonso se sentía rebosante de alegría al pensar que, el día de su muerte, todos sus familiares se arrastrarían por su fortuna, que no dejaba de crecer. Hasta había aparecido en un portal de internet como una de las personalidades destacadas que más plata amasaba, y una vez en el ranking de la revista Forbes como uno de los escritores argentinos con más dinero (cuarto puesto, para ser más exactos). Por eso y porque no tenía hijos, a pesar de sus cincuenta y siete años muy mal llevados. «Tan arrugado, pobrecito. Una momia se conservaba mejor», había comentado alguna vez Adrián. El tema de a quién le quedaría la cuantiosa herencia salía a relucir constantemente.

—Belén, controlá a este pendejo. Es una ceremonia —dijo Carina a la madre, incorporándose, en el mismo tono. Lo hizo como un susurro, pero tajante y directa, mirando a Adrián de forma altanera.

—En el centro, hay una casa de quemación ecológica. Te queman y después te hacés árbol o algo así.

—¡Adrián! —lo retó su madre. Y, aunque elevó un poco la voz, la verdad era que quería hacerle rebotar la cara de un cachetazo.

—Qué ganas de ocupar espacio en un pozo —seguía el insolente sobrino, que había sido bendecido por la simpatía del muerto.

Se preguntaba por qué el antebrazo derecho de su tío estaba envuelto con tiras de tela, como si solo hubiera alcanzado la tela para envolverle esa parte.

Belén se conformó con cachetear la nuca de Adrián y este la miró desafiante, con ganas de ofenderla, pero no la insultó. Se contuvo.

El cura interrumpió las últimas palabras y miró la pequeña escena que se montaba en el fondo, deseando que se callaran, para poder terminar esa ceremonia de mierda, porque estaba todo mojado. Tener que volver entre tanto barro le molestaba y la humedad de diciembre de ese año se estaba antojando tan pesada que la próstata se le iría al pozo con Alfonso. Solo quería ir a su casa y tomarse una cerveza. La artritis castigaba al viejo cura sin piedad.

—Adrián. Andate al auto, dale —ordenó su papá, que no hablaba mucho, pero que a veces tenía que hacer su acto de aparición y de padre recto. Era el señor Daniel Cortez, hermano de Alfonso y Carina.

—Mejor —convino Adrián y marchó a encerrarse al Bora azul de su familia.

—Daniel, ¿cómo lo vas a traer vestido así? Saco negro y una remera de… de… de algún reguetonero hijo de puta —despotricaba la solterona tía, al borde de la histeria y con la mandíbula apretada, contra la música que se escuchaba hoy en día.

La remera era de los Redonditos de Ricota, con la mitad del rostro de Patricio Rey con los lentes característicos y la otra mitad, títulos de sus aclamadas canciones —sumado a sus jeans azules—, pero la queridísima tía Carina no tenía ni idea de música.

—Carina, es chico. Tiene catorce. Aparte nos pusimos lo primero que encontramos. Si hasta ayer estaba bien Alfonso —dijo Belén a modo de defensa, aunque en realidad no estaba tan segura del estado de salud de este.

—Una vergüenza que no tenga un traje como la gente. Si no rompiera todo lo que su tío le regalaba… Seguro que le regaló alguno carísimo.

—Emmm, bueno —dijo el cura, ya sacado de quicio, pidiendo terminar de una vez.

—Pe-perdón, padre —se disculpó la tía Carina.

Adrián caminaba encorvado y sin mover los brazos hacia el auto de sus padres. Volvió la cabeza y vio cómo estos eran amonestados por el viejo cura. También vio el culo de su tía Carina, todo apretado en ese vestido negro, realzado con los tacones que se enterraban en el barro que comenzaba a formarse, y le gustó.

La lluvia le desarmaba sus rulos castaños claros que casi le tapaban los ojos y le nublaban la vista. Siempre había llevado el cabello largo.

Casi tropezó al andar y volteó rápido la mirada hacia adelante. Pudo mantener el equilibrio y llegó al Bora. Puso la mano en el picaporte y, antes de subir, bajo un árbol, vio a dos hombres, ambos “entrajados”. Uno tenía traje marrón y el otro negro; los dos llevaban gafas oscuras y miraban, sin expresión de dolor, hacia la ceremonia.

A Adrián se le ocurrió que podían ser fanáticos de su tío que se habían colado al enterarse, de alguna forma, sobre la ceremonia privada. O tal vez andaban despidiendo algún familiar y de paso reconocieron a alguno de los Cortez que Alfonso se encargó de hacer famosos. Pensaba que tal vez fueran algunos de esos tipos viejos que se desvivían por las historias de Alfonso.

Uno de ellos le dirigió la mirada, moviendo el cráneo muy lento, como si la lluvia le entumeciera la unión del cuello a la columna y le produjera óxido.

Unieron las miradas. El tipo de traje marrón con sus gafas negras seguía sin inmutarse. Parecía algún mensajero del infierno. Parecía muerto. Adrián se turbó. Sintió un escalofrío que la lluvia no había podido incrustarle como sí lo hizo esa mirada bajo los lentes.

Se metió en su auto. Se reacomodó mojando todo, sin importarle, se peinó los rulos y se quitó un moco. Luego, giró a ver a los dos tipos bajo el árbol. Seguían parados, observando la ceremonia, y Adrián comenzó a dudar de que fueran lectores de su tío.

Hasta llegar a su casa, Belén, su madre, fue retando a Adrián por la vestimenta tan vulgar con la que se había presentado a la despedida de su tío. Parecía que tía Carina había logrado vencerla de que su hijo faltaba el respeto con esa forma de vestir.

«¿Cómo no se puso una remera negra lisa de las que tanto tiene? Y arriba el saco. Todo negro», repitió a su hijo y su esposo hasta entrar a la casa. Ambos parecían sordos a sus reproches.

Adrián rezongó y subió un hombro en señal de que le importaba un pito lo que su madre le dijera. Su padre solo le dirigió una mirada de psicópata para asustar hijos, cosa que no infundía miedo alguno en el rebelde adolescente. La etapa de la rebeldía total. Al menos para algunos, como el caso de Adrián.

Una vez dentro, mientras Belén seguía su cantaleta, Adrián la ignoró y se recostó frente a la TV sobre el sillón de tela gris. Hizo zapping y, de pasada, se encontró con su propia cara en la pantalla.

Se le pasó el canal, volvió, y pudo ver cómo los medios habían cubierto el funeral falso de su tío. Estos intentaban pasar entre todo el mundo a los empujones. Se veía a muchos fanáticos de Alfonso, llorando con sus libros en la mano, pósteres de las películas adaptadas y todo tipo de merchandising.

Uno le había pedido una foto a su tía Carina y esta posaba como si ella fuera la estrella; sonreía, agradecía y daba notas, con lágrimas de intenso dolor que fueron borradas con la impertinente pregunta de uno de los periodistas: «¿Cómo queda la repartición de bienes, sabiendo que Alfonso no tenía hijos?». Este, al ver que había causado repulsión con su interrogante, arremetió con otra pregunta: «¿Te quedás con todo? ¿El amante de Alfonso va a reclamar algo?».

Parecía que Daniel no figuraba en la repartición y los medios no lo tenían en cuenta.

Tía Carina debía mantener apariencias. Adrián sabía que por dentro mostraba los dientes, en una sonrisa ancha y enfermiza al saberse nueva millonaria, y que hasta tenía ganas de saltar y darle una trompada al periodista de la alegría; no le importaba nada. Total, tendría para buenos abogados.

—Estúpidos de mierda. Ni siquiera hay un muerto en ese cajón —insultaba Adrián a los dolidos fans.

Una entrevistadora había querido hacerle una nota, pero Adrián la había mirado con repulsión. Trató de ignorarla, pero, ante la insistencia de la reportera, le dio una cachetada al micrófono, haciéndolo volar. Verse a sí mismo hacer desmadres frente a multitudes le causó gracia.

Se incorporó pensativo. ¿Por qué había hecho tal cosa su tío? Un cajón para estar enterrado en un cementerio, y en otro, un cajón vacío.

Le quitó importancia al pensamiento y creyó que era otra de las locuras del estúpido de Alfonso Cortez. ¡Qué maldición tener un tío famoso en la familia que se podía permitir hacer lo que quisiera! O tal vez solo era la actitud de Alfonso potenciada por tanta fama y dinero.

—Acordate que mañana vamos al escribano a ver la repartición de bienes —dijo su madre, apareciendo en la sala.

Adrián ignoró el aviso.

—¡Te estoy hablando, Adrián! —gritó y se le acercó amenazante, harta de la arrogancia de su hijo.

—¡Ya te escuché!, ¡¿qué querés que haga?!

—¡Que no te vuelvas a vestir así, pendejo de mierda!

—¡Qué te importa cómo me visto! No me jodas.

Belén salió hacia la cocina y encaró a su marido, que estaba con el celular a puro tecleo y con sonrisas a la pantalla.

—Hacé algo con ese pendejo. Decile algo. Me contesta, no hace caso, es un mugriento para vestirse.

—Está en una etapa difícil. Dejalo, ya se va a calmar —fue la tranquila, simple y resumida respuesta de Daniel, que no dejó de mirar el teléfono.

Belén quería arrancar todo de su lugar. Armar un alboroto para que alguien, aunque sea uno de los dos inútiles que tenía en su casa, cambiara de actitud.

Adrián, en la sala, se rascaba los genitales mientras miraba El Sicario de Dios, en Space.

En la escribanía sobre el bulevar San Juan, la familia Cortez gritaba y se quería sacar los ojos cuando escuchó la repartición de bienes. Ninguno dejó de mirar al escribano acompañado del abogado de Alfonso, ambos hombres de su total confianza, administradores de sus bienes y fortuna. Estos trataban de explicarles lo que era para cada uno, mientras leían. Ninguno podía creer lo que heredaba: Alfonso se había patinado toda la plata y no dejaba cuentas abultadas, grandes propiedades o autos de alta gama.

Estaban los tíos José —hermano de Belén, pero con quien Alfonso había entablado una buena amistad— y, por supuesto, Carina, dos travestis amigos de Alfonso, la madre de este (que había enviudado hacía por lo menos veintiséis años y no había hecho acto de presencia en ninguna de las dos ceremonias en los cementerios por la artrosis, que le hacía temblar todo y no podía caminar). Parecía que, por arte de magia, justo ese día, la artrosis había menguado lo suficiente como para dejarla trasladarse a escuchar su parte. También estaba otro amigo de Alfonso, que nadie reconocía y no le prestaban atención. Y la familia de Adrián. Muchos menos familiares que los que asistieron a los entierros.

Los gritos ocupaban toda la oficina. Los que más tajada sacaron fueron la tía Carina (un auto Fiat 1 blanco, con la puerta abollada y el paragolpes roto) y el amigo misterioso de Alfonso —del que todos olvidaron el nombre, que apenas se oyó cuando leían su parte—, que se llevó doscientos mil pesos a depositar en una cuenta de ahorro. Era el único que no hacía problemas por la deprimente herencia.

Los dos travestis recibieron una tajada de cuarenta mil pesos cada uno y una colección de los cincuenta y cuatro libros de Alfonso en ediciones limitadas, firmadas en puño y letra por el mismísimo autor.

Y para la familia Cortez de parte de Adrián, cuadros sin valor alguno y de muy mal gusto de un pintor fallecido hacía más tiempo que Alfonso y que nadie recordaba. Para el mismísimo Adrián, una caja con la colección de ediciones especiales de Los títulos de oro.

Los gritos de familia a familia eran ensordecedores. Una familia acusaba a los travestis y preguntaba por qué habían recibido algo si ni siquiera tenían parentesco, y la desubicada de la tía Carina argumentaba: «Yo merezco la parte de estos travestis». Y seguía con los insultos y las denigraciones. Y los travestis se defendían: «Chicas trans, disculpame. Un poco más de respeto, che. No vinimos para que nos estén insultando de esta manera».

Tía Carina no paraba de injuriar e inventar insultos contra ellas dos: «Si esto es tan trucho como las pelucas que tienen puestas», arremetía sin piedad.

El abogado de Alfonso pedía por favor que se calmara todo el mundo y dejaran de insultarse. José —un tanto “colado”, como le hicieron saber— acusaba al hombre misterioso, porque había recibido dinero y él, una vaga colección de monedas. Tanto José como Alfonso eran numismáticos. Los travestis se defendían diciendo que tenían todo el derecho por haber acompañado a Alfonso y haber estado con él hasta sus últimos días, y ellos no.

Carina los amenazaba a todos, hasta a su propia familia, de atropellarlos con ese auto mugroso que le quedó de herencia. La vieja madre del escritor, arrugada como un tomate podrido, recobró su artrosis y, usándola como excusa, salió insultando a todos: «Váyanse a la mierda», dijo y estuvo a punto de caerse. El abogado y el escribano, rápidos, se le tiraron encima, pero esta pudo mantener el equilibrio y les soltó una mano como un látigo, para terminar de mandarlos al carajo. «Cría hijos famosos, dales todo, hazlos triunfadores y no te dejan nada. Así son todos. Y estos dos que ni siquiera me visitan. Ingratos de mierda», salía vociferando la anciana contra sus hijos e insultando contra sus articulaciones defectuosas.

¿Y dónde estaban los dólares? ¿Dónde estaban los títulos de propiedad? La mansión valuada en millones en la que Alfonso vivía: ¿para quién quedaba todo?

El abogado y el escribano movían las manos con las palmas hacia abajo, cada uno a una parte de los beneficiados, para que bajaran los gritos y dejaran de acusarse entre ellos. «¡Estafadores! Es todo lo que son. ¡Ustedes se quedaron con todo!», les rugió la madre de Adrián. «Déjenme un calzoncillo con hueco y de paso con un crayonazo, así lo puedo vender por Mercado Libre aunque sea», se sumaba a las acusaciones Daniel, y José le daba golpes al escritorio para meterles miedo. Los profesionales saltaban en sus lugares.

—La mansión queda en manos del estado. Así fue la decisión de Alfonso. Para el partido político al que estaba afiliado, como nueva sede. El departamento en Brasil a una ONG y la casa de España se subasta y va para refugiados de Medio Oriente. Si quieren, pueden ofrecer algo de sus herencias a ver si la pueden rescatar —intentó calmar un poco el abogado, tratando de ofrecer una solución. Se contuvo para no elevar la voz y no contribuir más al escándalo.

La pseudosolución fue aceite hirviendo en las heridas. Nadie quería pujar por nada y todos pensaban en quedarse con todo, por mínimo que fuera.

—Esto es todo lo que le quedó a Alfonso. Por la vida que llevó y la beneficencia que hacía, se gastó toda su fortuna —terciaba el escribano.

Adrián salió y se sentó en unos banquitos como de plaza, pero colocados en la vereda frente a la escribanía. Desde afuera se sentían los gritos de amenaza de todos contra todos que llamaban la atención de cada transeúnte. Estos pasaban y lentificaban el paso para escuchar el alboroto.

Adrián miró su celular —sus redes sociales—, dio algunos likes por Facebook y otros corazones por Instagram, especialmente a la hermosísima Lali Espósito que, aunque estuviera rubia o morocha, le volaba la cabeza. Siguió repartiendo corazones en intentos de ligues por Tinder, donde se registraba como mayor de edad y, al aclarar que tenía catorce años, las chicas con las que hablaba lo rechazaban, pero luego Adrián hacía gala en su clase por haber chateado con ellas. Cualquier cola de chica que se le cruzara ante su vista al pasar por la calle, sumado a unas buenas líneas, era merecedora de su atención.

A su costado había un estacionamiento. Miraba que un auto, con el frente visible y vidrios polarizados, no salía. El coche estaba encendido, sí. Se notaban siluetas en su interior. Alguien lo conducía, pero se tomaba todo su tiempo. No distinguía el modelo.

Entre la pared donde comenzaba la escribanía y la contraria, donde unos árboles hacían de sombra en el caluroso día, el espacio era suficiente para que un solo auto saliera del estacionamiento. ¿Y si alguien quería salir también? Seguro sería otro problema de conventillo. Otro más que se creía dueño de todo y pensaba en hacer lo que quisiera.

Adrián sacó sus auriculares blancos. Los estaba por conectar cuando vio a sus familiares salir a las puteadas. Gritaban y se hacían frente al aire libre, con gritos roncos, manos al cielo, apuntándose. Todo el que pasaba, los miraban y se sorprendía.

La tía Carina salía hecha una furia, alzando una enorme caja con papeles, ensañada con los travestis, con la voz marcándole el cuello, que se había tornado rojo de tanta fuerza, y les deseó que se murieran pronto. Uno de ellos se ofendió y prorrumpió a llorar.

Ahora Carina le gritaba a su hermano, Daniel. Y daba pequeños saltos sobre sus tacones cuando se volvía para gritarles a todos, lo que le quitaba la pulcra y delicada imagen con la que había aparecido.

«¡Vos nunca estuviste, Daniel! ¡SOY LA HERMANA, MEREZCO TODO! Y a mamá no le dejó nada, desagradecido», rugía y acusaba a Daniel. Estuvo por caerse con la pesada caja. «Nunca te preocupaste por nuestra madre, Belén. Te querías quedar con todo y, si le quedaba algo a mamá, manejárselo vos», arremetió Daniel.

Lo de los hermanos era verbal. José quería agarrar a trompadas al misterioso amigo de Alfonso que no dejaba de llorar a raudales y nadie recordaba su nombre. Parecía el único afectado por la pérdida.

Cada uno se dirigía a marcharse. Ambas mujeres salían con una caja de cartón cada una. Y, cuando llegó frente a Adrián, su madre soltó su caja, dejándola caer a sus pies. Adrián dio un saltito.

Carina seguía caminando con su propia caja a cuestas, mientras miraba hacia atrás, ahora insultándose con Belén. Pasó delante del auto con el frente destartalado y apenas asomado y este pareció cobrar vida de pronto. El motor rugió.

Nadie prestó atención a ello. Hasta se encendieron las luces bajas. Solo Adrián se percató. La tía Carina iba hacia la otra cuadra, donde tenía su propio auto estacionado.

—¿Qué es esto? —preguntó Adrián.

—La mierda que a vos te dejaron, Adrián —aclaró su madre.

—Son los libros que te dejó tu tío —acotó su padre, que se sumó a la bronca contra el misterioso que se iba llorando—. Miralo, ¿qué llora tanto? ¡Ni que fuera qué! En plena repartición y no dejaba de llorar. Lo quería callar de una trompada.

—¡Ay! Callate, Daniel. En la puta vida le pegaste a alguien —le bajó los aires de macho su esposa—. Levantate, Adrián, y alzá eso. A ver si lo podemos vender aunque sea.

—Dejalo ahí tirado. ¿No hay tantas copias como dicen? —A Adrián le daba asco su herencia, porque él no leía y mucho menos pensaba comenzar con los libros del estúpido de su tío fallecido.

Una desazón total los aplastaba a todos. No tanto a Adrián, que no le importaba su parte, aunque le hubiera dejado un gran tesoro en oro. Tampoco esperaba algo de ese tío que tanto lo amaba y él odiaba.

—Mirala, ahí viene, seguro va a sacar la cabeza por la ventana y algo va a decir —advirtió Belén, mirando el sedán blanco de Carina frenado en el semáforo en rojo.

—Parate, Adrián, dale. Vamos —ordenó Daniel sin mirarlo, ya que estaba con la atención puesta de nuevo en su celular.

Adrián obedeció y, frustrada su idea de ponerse a escuchar música, se paró.

El semáforo cambió a verde y los autos avanzaban. El sedán avanzó lentamente para cumplir con lo predicho por Belén, y la ventana del acompañante bajó para que Carina los insultara por última vez.

—Espero que disfruten de las novelas horrendas…

La burla quedó tapada por el chirrido del auto que esperaba para salir del estacionamiento al lado de la escribanía. Como una bala, se disparó a toda carrera y salió en dirección hacia el auto de Carina.

Los tres Cortez, que miraban a Carina mientras los insultaba, se sobresaltaron al escuchar el patinar de las ruedas del auto, al lado de la escribanía, al salir disparado, y cómo quedaba humo blanco de las gomas traseras, que marcaron el suelo y se estamparon contra la mitad del costado derecho del auto blanco de tía Carina. Por la fuerza del choque, el auto se corrió hacia la división de cemento de los carriles de la calle.

Vieron todo en pocos segundos: cómo el misterioso coche, salido a toda velocidad, al estamparse, levantó el costado chocado y las ruedas delantera y trasera izquierdas, rechinando al rozar contra el pavimento.

Al hacer tope las ruedas con la división de cemento, el sedán de Carina volcó: dio un giro completo hasta quedar dado vuelta, ruedas arriba, sobre el lado contrario de la calle.

Carina no era mal conductora. Y siempre que conducía se abrochaba el cinturón, así que sobrevivió al vuelco. Eso no era suficiente para matarla. Belén se sobresaltó y se llevó la mano a la boca abierta del susto y la impresión. Daniel y Adrián otro tanto, y este último casi tropezó con la caja de sus ejemplares al ponerse de pie.

Desde afuera se podía ver a Carina dada vuelta, con la cabeza hacia un costado y el cuello que sostenía todo el peso de su cuerpo atrapado por el cinturón de seguridad. Los autos del bulevar San Juan comenzaban a maniobrar para frenar y esquivar esa pequeña montaña de metales puesta en el sentido contrario de la calle. Siempre andaban a toda velocidad, como si no importara nada, y varios coches comenzaron a chocar en cadena. Era la hora pico en la ciudad, así que cualquier calle por la que se transitara en el centro de Córdoba estaría con excesiva circulación.

Otros tantos quedaron desviados de ese vector de cemento, y esa parte, casi céntrica, quedó paralizada. Solo otro auto, igual de viejo al que había golpeado el costado derecho del de Carina, pero de pintura aún más descascarada, avanzó entre los demás coches y chocó contra los que se interpusieron en su camino, abriéndose paso en sentido contrario hasta el vehículo volteado.

Carina intentaba quitar peso de su cuello, haciendo fuerza con sus brazos, pero le resultaba inútil. Estaba aterrorizada, lloraba. Se encontraba entumecida y temblando. Hasta que el Fiat que se terminó de abrir paso hasta su derecha se estacionó a su lado.

El que manejaba y el acompañante del asiento trasero izquierdo bajaron las ventanas y se asomaron con armas, como sicarios colombianos de alguna serie de televisión, y Carina, invadida por tanto terror y agitación crecientes, gritó.

El grito no duró demasiado. Carina quedó “cocinada” a balazos. La mano izquierda que hacía de soporte de su cuerpo perdió su fuerza al quedar con un hueco por una bala que traspasó de reverso la palma y los metacarpianos del dedo índice y medio quedaron destrozados como ramitas pisadas. La cara y la cabeza recibieron más plomo. El cachete, con dos balas, quedó con la piel arrancada en forma de un triángulo, como si hubiera pasado con mucha fuerza una lapicera sobre una hoja de papel. Ese disparo arrancó y quebró algunas muelas.

Carina apenas se sacudía con las balas, y todo su peso cayó al perder la fuerza sus brazos, que parecían desactivados por un interruptor. Los estruendos coparon todo el aire y los transeúntes corrieron en todas direcciones, desesperados.

Otros autos maniobraron para salir disparando lejos del lugar, y varios repartidores de PedidosYacayeron de sus bicicletas y salieron corriendo a pie. Daniel y Belén solo se abrazaron y no sabían para dónde correr o qué hacer. Ahora sí, Adrián se tropezó con su caja de libros y cayó de culo con las piernas arriba.

La tía Carina quedó colgando de su cinturón de seguridad, muerta, como un bicho atrapado por una araña y envuelto en su tela, tan solo esperando a ser devorado. Solo que la tela era el cinturón de su auto volcado y los viejos autos perpetradores del asesinato escaparon acelerando a fondo, haciendo sonar las ruedas sobre el pavimento, mientras se escuchaban los sonidos de la policía, que se acercaban a toda velocidad.

Adrián se arrastraba de espaldas, con el corazón palpitándole exorbitante, y vio la mitad de su tía colgando y aplastada contra sí, con finos hilos de sangre que le chorreaban. Nunca en su vida se había sentido tan asustado. Era presa del pánico. Pero no sería la última vez.

Los Cortez fueron llevados a la comisaría a declarar. En la zona del hecho se montó un operativo policial con efectivos, patrullaje en bicicletas, móviles y a pie, y hasta un helicóptero para dar con los perpetradores del brutal asesinato de Carina Cortez. No encontraron nada.

—Pe-pe-pero, ¿cómo? ¡¿Cómo no van a saber quién fue?! —le preguntaba Belén al policía que la interrogaba junto a toda su familia para saber qué habían visto. Belén tartamudeaba de lo histérica que estaba y no podía creer que hasta le hicieran montones de preguntas que ya le habían hecho y ya había contestado.

El policía trataba de calmarla explicándole que tenía que saber todo lo que pudiera y repreguntaba por si algo se le pasaba. Explicaba que serían llevados ante un fiscal y luego ante un juez.

—¡Le digo que no vi más nada! ¿Y qué hacen acá? —Miraba a los policías, tanto masculinos como femeninos, parándose y encarándolos—. ¡Vayan a buscar a los que la mataron, inútiles!

—Señora, hay efectivos rastreando la zona y se están revisando las cámaras de seguridad. Apenas sepamos algo, noso…

—¿Usted sabe quiénes somos? —preguntó Belén y el policía le devolvió la mirada con ojos muy abiertos, esperando que no fueran familiares de algún superior pesado o algún político influyente que le haría la vida imposible—: Somos familiares de Alfonso Cortez, el escritor.

No era la aclaración que esperaba el policía. Sabía quién era Alfonso Cortez porque había visto alguna de las adaptaciones de sus obras en películas y hasta había leído varios de sus libros. Aparte de que había visto la noticia de su reciente fallecimiento, pero en ese momento procesaba el nombre en su cabeza y llegó a la conclusión de que no era alguien que le fuera a molestar en su carrera de algún modo. El policía solo asintió y prefirió esperar a que llegara el fiscal que atendería la causa.

—Vayan y busquen a los que mataron a nuestra familiar —instaba Belén, que se levantó y fue a la sala de espera, donde estaban Adrián y Daniel.

—Perdí mi celular. No lo encuentro —le decía Daniel a su hijo, buscando el teléfono por todos lados y, al no encontrarlo, se agarró la cabeza con ambas manos.

—¿Por qué estás tanto con el celular? —lo interrogó Adrián, saliendo un poco de su estupor. De igual modo, la conversación entre ambos era como de estúpidos no conscientes de que “habían cocinado” a la tía Carina a balazos y frente a toda una ciudad con total libertad.

Llegó Belén hecha una furia a sacarlos de ese mundo de estupidez, donde solo residían dos habitantes.

—No puedo creerlo. No saben de quién somos familiares. Como se nota que ninguno de estos ignorantes lee ni ve noticias. No están haciendo nada, no buscan a los que la mataron, no… Te estoy hablando, Daniel —dijo, al ver que su marido no le prestaba atención.

—Te escuché, Belén. ¿Qué querés que hagan? Pasó recién.

—¡¿Que recién pasó?! Hay cámaras por todos lados. Tendrían que tener a esos hijos de puta atrapados y cagándolos a tiros como a Carina. ¿No te importa cómo la mataron? ¡Es tu hermana, Daniel!

—¡¿Cómo no me va a importar?! Es que…

—¿Es que qué? —repreguntó Belén, frunciendo el ceño al esperar una contestación que la terminara de sacar (si es que eso se podía) aún más de lo que estaba.

—Papá perdió su celular —aclaró Adrián como en modo automático. Seguía preso de la impresión.

—¡¿Qué?! —dio un pequeño grito incrédulo y los miró a ambos.

—Sí, no sé. Se me debe haber perdido cuando nos abrazamos.

—Daniel, estás pensando en un puto celular mientras estamos en una comisaría y acabamos de ver una balacera, ¿sos o te hacés?

Daniel miraba para todos lados, con ambos brazos extendidos y las palmas de las manos hacia arriba, como buscando una explicación racional, y con cara de tonto.

—¿A quién mierda le escribís tanto últimamente, Daniel? —preguntó Belén, parándose y haciéndole frente. Pero justo llegó el policía que les había tomado declaración a cortar con la tensión en el matrimonio.