2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bianca

- Sprache: Spanisch

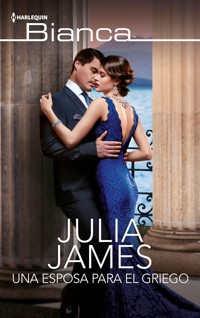

Su vida era ordinaria… su proposición la convirtió en extraordinaria Rosalie Jones, limpiadora de casas, no tenía por costumbre toparse con millonarios. Por eso, la aparición de Xandros Lakaris durante su turno de trabajo no pudo resultarle más inesperada… Entre otras cosas, ¡porque se había presentado allí para decirle que su ausente padre había decidido casarla con Xandros! La buena y generosa Rosalie era como una bocanada de aire fresco. Aunque su matrimonio estaba destinado a proporcionarle una suculenta fusión de empresas, Xandros se descubrió también absolutamente impelido a ayudar a Rosalie. Quiso protegerla de la pobreza, pero eso significó introducirla en su mundo…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2020 Julia James

© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Una esposa para el griego, n.º mayo 2021

Título original: The Greek’s Penniless Cinderella

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.

Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-1375-350-8

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Epílogo

Si te ha gustado este libro…

Prólogo

XANDROS Lakaris reaccionó bruscamente, sus cejas arqueadas sobre sus oscuros ojos.

–¡Maldita sea! ¿Qué sugieres que haga, entonces? ¿Salir corriendo detrás de ella y arrastrarla hasta el altar? –preguntó de manera retórica.

El hombre al que se había dirigido, Stavros Coustakis, se recostó en su sillón mientras miraba impasible a su interlocutor. Tenía los ojos verdes, algo poco usual en un griego. Al contrario que Xandros, de larga e ilustre prosapia, era poco lo que Stavros sabía de sus propios antecedentes familiares.

–Yo soy un don nadie –solía admitir Stavros de buena gana, con el cinismo que Xandros estaba acostumbrado a oír en los labios del hombre con cuya hija se había prometido en matrimonio–. Pero un don nadie muy muy rico.

La mirada de aquellos ojos verdes se tornó fría ante el estallido de Xandros.

–No, desde luego. Quedarías en ridículo. Ella me ha desafiado y por tanto no la reconozco ya como hija mía.

Xandros lo miró de reojo. Sabía que Stavros era un hombre implacable: oírle repudiar a su propia hija impresionaba. Pero también sabía que su propia reacción a la escapada de su exnovia había sido, fundamentalmente, de alivio.

No había tenido ninguna prisa en abandonar su despreocupada vida de soltero, llena de fáciles y breves aventuras gracias a su atractivo y a su desahogada posición en la sociedad ateniense. Y a sus treinta y pocos, todavía necesitaba algunos años más de aquella vida antes de encadenarse a un matrimonio.

Era aquella una preferencia que sabía que batallaba con la doblemente pesada responsabilidad que pesaba sobre sus hombros: no solo la de dar continuidad a la antigua estirpe de los Lakaris, que se remontaba a la arcana nobleza imperial bizantina, sino también la de cumplir con las obligaciones que le había endosado su padre. Porque aquel dinero tan viejo necesitaba ser continuamente repuesto bajo riesgo de terminar desapareciendo completamente.

Era esa necesidad la que había presidido la infancia de Xandros. Su abuelo había combinado la afición al gasto con desafortunadas inversiones, y la familia había estado peligrosamente cerca de arruinarse del todo por su culpa.

Las preocupaciones financieras habían sido constantes durante su adolescencia, con su padre acosado por múltiples acreedores y su madre temerosa de verse obligada a vender su bella y elegante residencia rural. Finalmente su padre se había consagrado en cuerpo y alma a restaurar la fortuna de los Lakaris y lo había conseguido para cuando su hijo llegó a la edad adulta, pero Xandros había crecido marcado por la obligación de proseguir aquella tarea y asegurarse de que la riqueza de la familia nunca volviera a correr peligro.

La oportunidad de alcanzar aquel objetivo, sobradamente, se había presentado en la perspectiva de una altamente lucrativa y recíproca fusión con el imperio Coustakis. El padre de Xandros, antes de morir, le había empujado a ello, y no solo por razones financieras. Nunca había perdido la oportunidad de recordarle la conveniencia de estrechar las relaciones con el multimillonario, y que la hija de Stavros, Ariadne, pese a los toscos orígenes de su padre, habría sido una esposa especialmente conveniente para Xandros…

Podía ver por qué. Ariadne, pese a ser algo joven para él, cumplía todos los requisitos. Era una morena impresionante, inteligente y cultivada, que se movía en el mismo círculo elitista que él. Desde el punto de vista de sus padres, poseía la ventaja añadida de que su difunta madre había procedido de una muy buena familia y, además, había sido una gran amiga de la madre de Xandros. Finalmente el propio Stavros Coustakis se había empeñado muy mucho en la alianza.

–Quiero convertirme en suegro de un Lakaris y tener un nieto Lakaris –había informado a Xandros de golpe, en cierta ocasión–. Siendo como soy un don nadie.

Pese al entusiasmo de su difunto padre y a las urgencias de su madre, no había sido una decisión fácil de tomar para Xandros. Y, sin embargo, al final, había transigido. Y lo mismo había supuesto que haría Ariadne, deseosa como había estado de escapar de su dominante padre. Era cierto que ninguno de los dos estaba enamorado del otro, pero se gustaban bastante y él había estado decidido a ser un marido leal y, con el tiempo, un amoroso padre para sus hijos. Con eso habría debido bastar, ¿no?

Pero el mensaje de texto que había recibido aquella tarde en su lujosa mansión de las afueras de Atenas lo había sacado de su engaño: Xandros, al final no puedo casarme contigo. Me voy de Atenas. Lo siento, Ariadne.

Aquellas palabras volvían a resonar en aquel momento en su cabeza, con la consabida carga de alivio que lo había asaltado cuando reflexionó sobre las implicaciones de su rechazo. Con Ariadne fuera de foco, en aquel momento era libre para hacer lo que había querido hacer durante todo el tiempo: una fusión con la empresa de Coustakis sin un matrimonio de por medio.

–Muy bien –dijo fríamente Xandros–. Entonces está claro. Ariadne ya no está en la ecuación. Sin embargo, tal y como te llevo diciendo desde el principio, el matrimonio con tu hija nunca ha sido esencial para nuestra fusión.

Mantuvo la mirada clavada en los ojos de Stavros, sentado ante su suntuosa mesa forrada de oro, anhelante de salir cuanto antes de aquella mansión opresivamente suntuosa. Él prefería la decoración minimalista, como la de su propio apartamento en la ciudad. O, mejor aún, la simplicidad de su villa azul y blanca de Kallistris.

¡Kallistris! El simple nombre le elevaba el ánimo. Su isla privada, a un vuelo de helicóptero desde Atenas. El lugar al que escapaba cada vez que su trabajo o su vida social se lo permitían. La había adquirido bien joven sabiendo que siempre constituiría un seguro refugio.

Pensaba volar allí aquella misma tarde, pasar el fin de semana, huir de todo aquello. Lejos de un hombre que no le gustaba y con cuya hija no había querido casarse desde el principio y que, al parecer, tampoco había querido casarse con él. Ya podía olvidarse Stavros Coustakis de sus ambiciones por hacerse con un yerno y un nieto Lakaris.

Pero antes necesitaba una respuesta definitiva sobre la única cosa que quería: la fusión. Miraba a Stavros a la espera de su reacción. ¿Iba a seguir adelante o no con la fusión?

–Necesitaré que me firmes un preacuerdo –le soltó y en seguida miró deliberadamente su reloj, fingiendo tener prisa. Lo cual formaba parte del juego–. Esta tarde saldré para Kallistris.

De repente vio algo extraño en los ojos de Stavros. Un brillo cáustico que no le gustaba nada.

–Vaya, pues lo siento. Verás… Dado que tenías tantas ganas de que firmáramos la fusión, imaginé que más bien estarías dispuesto a volar a Londres –esbozó una sonrisa que no era tal, para alarma de Xandros–. Para recoger y traer aquí… a mi otra hija.

Y Xandros se quedó helado.

Capítulo 1

ROSALIE suspiró junto al cubo de agua jabonosa, arrodillada en el repugnante y barato suelo de linóleo que estaba fregando, frente a la igualmente repugnante cocina.

Quienquiera que hubiera alquilado aquel apartamento era un cerdo. Estaba sucio hasta decir basta. Pero había que limpiarlo. Soltó otro suspiro. Tenía que pagar el alquiler, y también le gustaba comer… Una familiar emoción se extendió por su pecho.

«¡Algún día dejaré de hacer esto! ¡Algún día dejaré de limpiar la porquería de los demás! ¡Algún día dejaré de vivir en un antro cochambroso y de pagar además una fortuna por ello! ¡Algún día…!». Algún día dejaría de ser pobre.

Porque se había criado en la pobreza. Su madre, soltera, había padecido siempre una pésima salud, de manera que Rosalie había tenido que ejercer de cuidadora suya desde siempre. Nunca había podido llevar una vida independiente, viviendo con su frágil madre en un destartalado apartamento subvencionado del East End londinense.

En cuanto a su padre…. ni siquiera sabía de su existencia. O al menos eso era lo que le había contado su madre, siempre suspirando por la única aventura, demasiado breve, que había vivido.

–¡Fue un romance tan corto! Era extranjero… ¡Y tan romántico! Estaba trabajando aquí en Londres, en una obra. Cuando descubrí que me había quedado embarazada de ti, él ya había dejado el país. Escribí a la empresa constructora, pero no debieron de localizarlo, porque jamás volví a saber de él…

Una sombra cruzó por el rostro de Rosalie. Porque si no había tenido un padre, en aquel momento ni siquiera tenía a su madre. La pobre finalmente había sucumbido a la crónica enfermedad pulmonar en el último invierno. Con su muerte, Rosalie había perdido el apartamento subvencionado y los ingresos como cuidadora de los que habían vivido las dos.

Pero al menos había ganado su libertad. Por muy grande que fuera el dolor de la pérdida, sabía que, finalmente, a los veintiséis años, podía empezar a labrarse una vida propia. Hacer algo: cualificarse, escapar de la pobreza… Suspiró mientras se enderezaba para frotarse la dolorida espalda. Llevaba fregando desde las ocho de la mañana y ya eran más de las cuatro. Todavía le quedaba una buena hora de trabajo en la cocina antes de que pudiera cerrar, entregar las llaves a la agencia y ponerse a estudiar.

Se había apuntado a clases on line de contabilidad: cualificarse constituía su hoja de salida de la pobreza. Para pagarlas tenía precisamente que pasarse todo el día limpiando casas. Se levantó con un enérgico movimiento, tiró el agua por el fregadero y rellenó el cubo. Había empuñado la fregona para acabar lo que le quedaba del suelo cuando, frunciendo el ceño, cerró el grifo. ¿Qué era lo que había oído? Sí. Alguien estaba llamando al timbre.

Fue al vestíbulo, dejó el cubo en el suelo y entreabrió la puerta. La vista de la calle estaba casi completamente bloqueada por una alta figura masculina. Desorbitó los ojos. Un hombre alto y moreno, con unos ojos increíbles… ¿Qué diablos…?

–Busco a Rosalie Jones –dijo con una voz profunda de tono algo cortante, con un acento que no consiguió identificar.

Rosalie se lo quedó mirando fijamente, perpleja.

–¿Quién quiere saberlo? –replicó.

La aprensión hizo presa en ella. No porque pareciera extranjero: eso era algo más que común en Londres. Tragó saliva. No. Era el aire que despedía, como si procediera de un mundo completamente distinto: refinado, sofisticado. De un mundo de lujos y riqueza. Traje elegante, corbata de seda con un alfiler de oro… Un hombre así… ¿estaba preguntando por ella?

–Necesito hablar con ella –le espetó, ignorando su pregunta, impaciente–. ¿Está aquí?

–Yo soy Rosalie Jones.

–¿Tú? ¿Tú eres Rosalie Jones? Imposible.

Por un momento se la quedó mirando fijamente, absolutamente incrédulo, y Rosalie se quedó de piedra. Porque había algo más que incredulidad en su rostro. Había algo que de pronto le hacía ser agudamente consciente de su propio aspecto, de la imagen que ofrecía, de lo que él estaba viendo. A ella, en un estado de desarreglo total después de haberse pasado todo el día limpiando aquella pocilga.

Entonces de repente, el hombre adelantó un pie y entró, provocándole otra punzada de aprensión.

–¿Qué…? –empezó, indignada.

Pero el intruso ya había cerrado la puerta y se estaba volviendo hacia ella.

–¿En serio eres tú Rosalie Jones? –repitió una vez más.

Rosalie ladeó la cabeza. Parecía muy alto e intimidante en aquel vestíbulo pobremente iluminado, lo que le hacía ser rotundamente consciente del visceral impacto de su aspecto: desde su cabello negro impecablemente cortado hasta sus bien lustrados zapatos. Pasando por unos ojos magnéticos de pestañas increíblemente largas, que en aquel momento la estaban recorriendo con verdadero estupor.

–Sí –gruñó de nuevo, pero esa vez logró formular la pregunta que necesitaba hacerle sin mayor dilación–. ¿Quién es usted y qué quiere de mí?

–Me llamo Alexandros Lakaris y estoy aquí por causa de tu padre.

Xandros vio que la expresión de la muchacha se quedaba en blanco. Su propia reacción era igual de perpleja, y su perplejidad había empezado el día anterior, cuando Stavros Coustakis le soltó la noticia bomba. Todavía podía escuchar sus palabras resonando en su cabeza y el diálogo que siguió.

–¿Tu otra hija?

–Sí, tengo otra hija. Vive en Londres. Y espero que vayas allí y te la traigas. Suponiendo, claro está, que quieras que la fusión en la que estás tan empeñado se haga realidad…

–Cuéntame un poco más, por favor.

Había adoptado un tono de voz distante, neutral… nada que ver con la emoción que lo embargaba por dentro. Ya daría rienda suelta a aquellos sentimientos después. En aquel momento lo único que había necesitado era información. Y Stavros se la había proporcionado.

–Se llama Rosalie Jones. Vive con su madre… o vivía, mejor dicho, hasta hace poco. Conocí a su madre hace… déjame recordar… sí, unos veinticinco años, cuando estuve trabajando en Gran Bretaña. Tuvimos una corta aventura y después cada cual siguió su camino. Sin embargo, yo siempre he sido consciente de la existencia de mi hija, y ahora creo que es tiempo de que venga aquí, a Atenas. Para que sustituya a la que se ha escapado: Ariadne –había terminado la frase con una sonrisa, burlona–. Ansío deseoso su llegada.

Y aquello era lo único que Xandros había logrado sonsacarle. Eso y el conocimiento, tan mortificante como irritante, de que había sido manipulado. Al final, según parecía, Stavros Coustakis iba finalmente a convertirse en su suegro…

¡Bueno, pues no tendría éxito! La furia hizo presa en Xandros, empeorando aún más su mal humor. Solo había una razón para su presencia en Londres, que no era otra que hablar con aquella hija de Stavros Coustakis de la que hasta entonces no había sabido nada y desengañarla de cualquier expectativa que hubiera podido proyectarle su padre.

Porque una cosa habría sido casarse con Ariadne, a la que conocía desde hacía años, y otra hacerlo con aquella desconocida hermanastra suya, lo que habría sido un absurdo mayúsculo. ¡Lo último que quería era que aquella desgraciada muchacha se presentara en Atenas para acosarlo!

Seguía taladrando con su mirada láser a la mujer que tenía delante, incapaz de creer que fuera quien decía que era. Porque eso era algo completamente imposible… Por muy fugaz que hubiera sido la aventura que Stavros había tenido con su amante en Londres, a su hija no debería haberle faltado de nada. ¡Stavros Coustakis era uno de los hombres más ricos de Grecia! Así que su hija debería ser el equivalente londinense de Ariadne y vivir en un barrio como Chelsea, o Notting Hill, o Hampstead…

Pero la dirección de contacto que Stavros le había proporcionado en el hotel le había hecho fruncir el ceño. ¿Qué hacía la hija de Stavros Coustakis viviendo en aquel andrajoso barrio de Londres? La miró de arriba abajo, reparando en cada detalle de su aspecto: la camiseta sucia, el ancho pantalón lleno de remiendos, las manos con guantes de goma que aferraban una fregona y el cubo que apestaba a desinfectante. Se había recogido la melena en un moño en lo alto de la cabeza, del que escapaban algunos mechones. Y en cuanto a su cara…

Su expresión se transformó de repente. Se había sentido tan negativamente impactado por la primera impresión que no lo había registrado todo. Pero en aquel momento… Entrecerró los ojos mientras la contemplaba con detenimiento. Bajo aquel barniz de palidez y de cansancio, con algún que otro manchón de mugre, se escondía un rostro de rasgos finos, una boca bien dibujada y unos preciosos ojos de color… entre verde y gris.

Efectivamente. Estaba delante de la hija de Stavros.

–¿Por causa de mi padre? –repitió ella.

La fregona escapó de los nerviosos dedos de Rosalie. Se le nubló la vista, el mundo pareció emborronarse…

Aquel hombre no podía haber dicho aquello. «Porque yo no tengo padre. Nunca lo he tenido…».

Estaba diciendo algo en otra lengua, no sabía cuál. No sabía nada excepto que el mundo se desdibujaba y ella tenía la sensación de estar cayendo… De repente, sintió una mano de acero cerrándose sobre su brazo y se vio sentada en la cocina, ante la desvencijada mesa.

El intruso estaba en aquel momento frente a ella, y ella lo miraba como a través de una neblina. Al ver que estaba hablando de nuevo, se obligó a escucharlo.

–Sí. Tu padre, Stavros Coustakis…

–¿Stavros Cous-Cous…? –en vano intentó pronunciar aquel nombre extranjero.

Su visitante la miraba ceñudo, y una parte de su cerebro que no debería estar funcionando registró los rasgos como esculpidos de su rostro y aquellos ojos increíblemente negros, que le proporcionaban una belleza casi absurda por lo apabullante.

–Stavros Coustakis.

Lo oyó repetir el nombre con una voz con acento. Parpadeó varias veces.

–¿Mi… mi padre?

La cuestión sonaba estúpida, ya que acababa de decírselo, pero pudo ver que ejerció su efecto sobre el visitante, porque su ceño se profundizó aún más.

–¿No lo sabías? ¿No sabías que Stavros Coustakis era tu padre? –inquirió, incrédulo.

–No –reconoció ella.

La palabra «padre» resonó en su cabeza. Era una palabra que no había usado nunca… ¿para qué? Una palabra que apenas tenía que ver con ella, porque ese hombre no existía… o no había existido más que durante aquellas escasas y patéticas semanas en la vida de su madre.

Pero de pronto, en aquel preciso instante, existía.

–¿Cómo me ha encontrado? –le preguntó atropellada, mirando ávidamente al hombre que se había presentado allí para soltar aquella bomba en su vida… una vida que, de repente, podía cambiar para siempre.

«¡Mi padre sabe de mi existencia! ¡Ha enviado a alguien a buscarme!», exclamó para sus adentros emocionada.

–Eso es algo que tendrás que preguntarle tú misma.

–¿Dónde está?

–Vive en Atenas.

¿Atenas? Rosalie desorbitó los ojos. ¿Su padre era griego? En su cabeza resonó la voz de su madre: «Era extranjero… ¡Qué romántico! Estaba trabajando en Londres…».

–Sí.

El tono del hombre era cortante. Vio que su expresión se endurecía, como si le estuviera escondiendo algo.

–En cuanto a las otras preguntas que puedas tener, tendrán que esperar –miró a su alrededor–. Recoge tus cosas, que nos vamos.

–¿Cómo?

La expresión de furia volvió a asomar a sus ojos oscuros.

–Te llevo a Atenas. Con tu padre.

A bordo del coche con chófer, Xandros se volvió para mirarla. Seguía teniendo una expresión de perplejidad en el rostro, como si fuera del todo consciente de lo que estaba pasando. «Pues ya somos dos», pensó sombrío.

Había ido a Londres con la única intención de poner sobre aviso a la hija inglesa de Stavros sobre las maquinaciones de su padre. Pero, en aquel momento, su furia con Stavros había encontrado un nuevo motivo. Diablos, siempre había sabido que el tipo era cruel, y el repudio de Ariadne era una buena prueba de ello, pero lo que le había hecho a esa otra desgraciada hija suya era… imperdonable.

Mantenerla en la ignorancia sobre su padre, y mantenerla además en aquella abyecta pobreza… Un oscuro brillo de furia asomó a sus ojos. ¿Que Stavros quería que le llevara a su hija inglesa a Atenas? Pues bien, ¡él estaría encantado de satisfacerlo!

Ella se había prestado de buen grado… ¿y por qué no? Acababa de descubrir que tenía un padre del que no había sabido nada… ¡por supuesto que querría conocerlo! ¿Y para qué esperar? ¡Obviamente nada la retenía allí, en Londres! ¡No si tenía que verse obligada a fregar pisos para sobrevivir!

De modo que había esperado a que ella dejara a un lado cubo y fregona, recogiera su gastado abrigo y su viejo bolsón y se marchara con él así, sin más. Había dejado la llave del apartamento en el buzón y se había subido al coche de Xandros.

No le había hecho más preguntas y Xandros se había alegrado de ello. Responderlas habría resultado difícil. Apretó los labios. Que Stavros se lo dijera a la cara. En aquel momento había tenido asuntos prácticos más urgentes de los que ocuparse, como por ejemplo si tenía pasaporte. Ella había respondido que sí y le había dicho que lo tenía en su residencia, esto es, el cuartucho que tenía alquilado. El coche se había detenido allí, en otra mísera calle no lejos de la del apartamento que había estado limpiando, y Xandros había fruncido todavía más el ceño. El edificio se caía a pedazos.

Diez minutos después de haberse metido en el portal salpicado de basura y botellas vacías, la muchacha había vuelto a salir cargada con una vieja maleta para volver a subir al coche.

La miró de nuevo en aquel momento. Ofrecía un aspecto algo mejor, vestida como iba con unos vaqueros y una sudadera. Se había arreglado un poco el pelo y despedía un fuerte olor a desodorante, que no a sudor agrio por haberse pasado todo el día limpiando. Seguía teniendo, sin embargo, la tez pálida y sucia, y se la notaba agotada. Solo los luminosos ojos de color verde gris aportaban belleza a aquel rostro…

Retiró rápidamente la mirada mientras sacaba su móvil. ¿Qué podía importarle a él el aspecto de la hija inglesa de Stavros Coustakis? Su impulsiva decisión de llevársela a Atenas solo había estado motivada por la furia que la había asaltado por la crueldad con que la había abandonado Stavros, dejándola en una abyecta pobreza…

«¡Quizá Stavros se avergüence ahora de tener que mantenerla! O ella podría contratar a un abogado para denunciarlo… o incluso dar a conocer su caso en algún tabloide. Lo que no sucedería, desde luego, era la desquiciada idea de Stavros de que aquella desgraciada y maltratada hija inglesa, una verdadera desconocida para él, hiciera de sustituta de la perdida Ariadne».

Apretó los labios. Porque si eso significaba ver frustrada cualquier esperanza de conseguir la fusión que tanto ansiaba… bueno, pues tendría que resignarse. De ninguna manera consideraría la idea de salvar la fusión desposándose con Rosalie Jones. No dedicaría a ese pensamiento ni un segundo de su tiempo.