2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Vitor Manuel Freitas Vieira

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Una tragedia americana es la obra cumbre del escritor americano Theodore Dreiser; una formidable alegoría de gran calidad literaria sobre el llamado paraíso de las oportunidades.Inspirándose en un suceso real, el escritor cuenta la historia de un joven sometido al estigma de la ambición para quien el sueño americano es el sueño del poder y del dinero. Su conciencia se encuentra escindida entre sus sentimientos hacia las personas y los que se hallan sometidos a la ambición y al éxito económico.La obsesión por el reconocimiento social y por enriquecerse crea en la mente del protagonista el falso espejismo de una carrera en línea recta hacia la cumbre, pero la realidad, más pronto o más tarde, se encarga de convertir esta falsa ilusión en un tortuoso laberinto. El éxito se convierte entonces en una cruel pesadilla.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

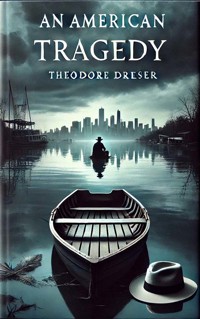

Una tragedia americana es la obra cumbre del escritor americano Theodore Dreiser; una formidable alegoría de gran calidad literaria sobre el llamado paraíso de las oportunidades.

Inspirándose en un suceso real, el escritor cuenta la historia de un joven sometido al estigma de la ambición para quien el sueño americano es el sueño del poder y del dinero. Su conciencia se encuentra escindida entre sus sentimientos hacia las personas y los que se hallan sometidos a la ambición y al éxito económico.

La obsesión por el reconocimiento social y por enriquecerse crea en la mente del protagonista el falso espejismo de una carrera en línea recta hacia la cumbre, pero la realidad, más pronto o más tarde, se encarga de convertir esta falsa ilusión en un tortuoso laberinto. El éxito se convierte entonces en una cruel pesadilla.

Theodore Dreiser

Una tragedia americana

Título original: An American Tragedy

Theodore Dreiser, 1925

Theodore Dreiser y «Una tragedia americana»

THEODORE DREISER EN LA LITERATURA NORTEAMERICANA

La vida y la obra de Theodore Dreiser (1871-1945) representan, revelan y explican la historia de los Estados Unidos de América, desde su definitivo establecimiento como Estado nacional hasta su consolidación como primera potencia mundial. Nacido seis años después de la Guerra de Secesión y del asesinato de Lincoln, Dreiser muere hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, tras haber participado activamente en el desarrollo de su país y dado testimonio de buen número de los fenómenos sociales que tuvieron lugar en su curso.

El papel de Dreiser en la narrativa norteamericana es de especial relieve. Con La hermana Carrie, publicada en 1900, no solamente inicia el siglo, sino que abre paso a una forma de entender la literatura, muy próspera en las décadas siguientes y aún viva en la actualidad: junto a Edith Wharton (1862-1937) —algo mayor que él, pero cuya primera novela, The house of myrth, no apareció hasta 1905—, Dreiser sienta las bases y perfila el proyecto del realismo crítico, característico de la novela americana moderna, que culmina en los escritores surgidos después de la Primera Guerra Mundial, la generación a la que Gertrude Stein calificó de «perdida». Dreiser recoge la herencia decimonónica y abre el camino a Sinclair Lewis, Sherwood Anderson, Scott Fitzgerald, John Dos Passos, Ernest Hemingway, William Faulkner, Thomas Wolfe, Erskine Caldwell, John Steinbeck y James T. Farrell.

El siglo XIX había llevado la marca del idealismo ético, encamado, después de Franklin, en Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. Estos autores proporcionaron los puntos de partida ideológicos imprescindibles para la construcción de un nuevo Estado democrático, y sus postulados dieron fundamento a la voz profética, sensual, a un tiempo lírica y épica de Walt Whitman, cuya obra Hojas de hierba, que se publicó por primera vez, en forma de escueto folleto, en 1855, fue creciendo hasta alcanzar, en una última edición en vida del poeta, en 1892, las enormes dimensiones hoy conocidas. Whitman presenció la transformación integral de la vida, económica, social y cultural de los Estados Unidos, que tuvo su expresión violenta y su inflexión decisiva en la Guerra Civil, pero sus sólidas convicciones republicanas y su idea, un tanto ingenua, del capitalismo en ascenso, del que fue cantor entusiasta, le impidieron ver las peores consecuencias de la expansión de las finanzas y la industria en el gran territorio unificado que Lincoln legó a los suyos.

La conquista política de ese territorio fue en parte precedente a su conquista física, muy tardía en su porción occidental. El lejano oeste, mundo de ganaderos y buscadores de oro, fue finalmente integrado por el ferrocarril, la primera de cuyas líneas, la del Central Pacific, se construyó entre Omaha (Nebraska) y San Francisco, en 1869, dos años antes del nacimiento de Dreiser; la última, la de South Pacific, de Nueva Orleans a Los Ángeles, se construyó en 1883, cuando él tenía ya doce años. El proceso de incorporación real de esa zona del país contó con testigos literarios de excepción, iniciadores de una tradición realista que Dreiser asumió para su lectura del universo financiero e industrial: Mark Twain, Francis Bret Harte, Ambrose Bierce, Jack London y Willa Cather, entre otros.

A lo largo del siglo XIX, los Estados Unidos se fueron poblando por medio de una generosa política de acogida de inmigrantes europeos, que llegaron a millones —casi cinco, únicamente entre 1830 y 1860, y muchos más posteriormente— La casi absoluta libertad para el trabajo y la empresa individual que allí encontraron, al amparo de un proyecto de justicia e igualdad, les convirtió pronto en ciudadanos americanos, pero ello no impidió la aparición de una literatura en que se manifestaba la preocupación de las clases ilustradas por los vínculos históricos, culturales y morales con el viejo continente: Henry James y George Santayana son buena muestra de ello. Dreiser, no obstante descender de inmigrantes, es un escritor decididamente americano, y su visión del conjunto de la cultura de Occidente está más ligada a un patrimonio intelectual cosmopolita perfectamente aclimatado, que a una atención prioritaria al pasado y la experiencia de Europa. El que una personalidad tan urbana e internacional como Gertrude Stein publicase en 1925 The Making of Americans —traducido entre nosotros por Mariano Antolín Rato con el título Ser norteamericanos— da la pauta de la coincidencia de protagonismo de los intelectuales del siglo XX en los Estados Unidos, que no solamente hacían efectiva la sentencia de Thoreau de que «un solo hombre que tiene razón constituye una mayoría», sino que emprendían la crítica del sistema en que vivían, en la seguridad de estar realizando la crítica de las relaciones entre los seres humanos en todo el planeta.

Morton Dauwen Zabel, en su Historia de la literatura norteamericana, sostiene que la literatura realista crítica de la vuelta del siglo surge como respuesta a la cuestión de qué riqueza es más importante, si la de la libertad y la justicia social, o la del poder y el dinero. Según este historiador, el pueblo americano se vio forzado a preguntarse: «Los ideales de justicia y de igualdad humanas para los que fue creada esta república, ¿pueden sobrevivir en una época de agresión financiera y capitalista? ¿Puede una nación de hombres libres permanecer libre ante la gradual esclavización de las masas por la máquina, la industria y las finanzas internacionales? ¿O el creciente materialismo del mundo moderno conseguirá ahogar la gran fe en los derechos del hombre que inspiró originalmente a América?». Estas dudas, estos interrogantes, subyacen a la obra de los grandes precursores de Dreiser, los novelistas aparecidos inmediatamente después de la Guerra Civil —William Dean Howells, John Hay, Hamlin Garland—, y los realistas de la última década del XIX: Stephen Crane, Henry B. Fuller, Harold Frederic y, sobre todo, Frank Norris.

LA OBRA DE THEODORE DREISER

Theodore Dreiser nació en Indiana, en un hogar singular. Su padre era un inmigrante alemán fanáticamente católico; su madre, hija de centroeuropeos establecidos en Pensilvania, pertenecía a la iglesia menonita. Por lo que parece, estos extremos religiosos habían suscitado el rechazo del vecindario, de modo que su pobreza, que les impedía alimentar normalmente a sus hijos, no hallaba ni siquiera una mínima solidaridad compensatoria. El padre sobrevivía como trabajador temporal trashumante, mientras la madre administraba la miseria. Los hijos, tan pronto como alcanzaban la edad imprescindible, abandonaban el hogar para procurarse el sustento. Dreiser logró alcanzar la escuela secundaria. Uno de sus profesores, percatándose de sus dotes, le proporcionó dinero para un curso en la Universidad de Indiana, el único al que pudo asistir. Ejerció el periodismo en Chicago, en St. Louis y en algunas otras ciudades del Medio Oeste, antes de poder alcanzar Nueva York, donde su hermano Paul, que cambió su apellido por el de Dresser, había hecho una carrera discreta en Broadway como autor de canciones populares.

El mundo de los grandes negocios y la ambición, que hacía las veces de motor moral, tanto de sus protagonistas como de sus comparsas, fascinaban a Dreiser, situado, sin embargo, al margen de su dinámica: él nunca disfrutó de los privilegios de la riqueza americana, pero llegó a ser un profundo conocedor de los mecanismos de su creación, y un crítico agudo de quienes trepaban por la escala social ignorando todo escrúpulo. Dreiser consideraba la búsqueda del éxito como una enfermedad social, y abominaba de la dictadura del dinero, capaz de hundir en el infierno a los hombres sencillos, con sus aspiraciones y esperanzas. No obstante, Dreiser, consciente de la ley de hierro de la competencia, nunca refirió a la lucha de clases las situaciones límites de sus personajes: en su obra, es el individuo el que entra en colisión, y combate a muerte, con el conjunto de la sociedad que le circunda. Ello le aproxima claramente al Thomas Hardy de Jude el oscuro.

Esto es ya evidente en La hermana Carrie, la primera de las grandes novelas americanas del siglo XX, y la primera, también, publicada por su autor, con el decisivo apoyo de Frank Norris. Su aparición suscitó un escándalo de tal magnitud que fue retirada de las librerías e interdicta judicialmente. Dreiser recurrió y dio una larga batalla legal, antes de ver reeditado su libro, en 1908. ¿Qué encierra La hermana Carrie de tan irritante para la sociedad de su tiempo? Es la historia de una hija del campesinado del Medio Oeste, Caroline-Carrie-Meeber, de su migración a Chicago para huir de una vida miserable, y de su experiencia en la ciudad, narrada sin eufemismos ni concesiones de ningún tipo.

El tema de la mujer de clase baja que trata de abrirse paso en una sociedad dura no era novedoso, y había ocupado ya muchas páginas, desde Balzac hasta los naturalistas, antes de Dreiser. La peripecia de Carrie en Chicago se inicia en una fábrica de zapatos, pero ella necesita algo más que medios de subsistencia: vive en un mundo en que el dinero es un valor absoluto y omnipresente, y es joven y bella. La fábrica, en última instancia, no da mucho más que su lugar de origen. Entonces aparece Drout, un viajante de comercio, con el que establece una relación carnal veladamente utilitaria, y del que se separa al vincularse con Hurstwood, un hombre casado, próspero administrador de un restaurante, que lo abandona todo para seguirla. La ambición de Carrie, sin embargo, no se detiene allí, ni su idea de la felicidad está asociada al amor de un hombre: ella hará carrera en el teatro y abandonará a Hurstwood. Este es el verdadero personaje trágico de la novela: pobre, solo y deprimido, se ve abocado al vagabundeo y la mendicidad, y termina suicidándose en un sórdido albergue de Nueva York.

Con La hermana Carrie, ingresan en la literatura norteamericana la crítica despiadada de los valores burgueses y la institución familiar, y el sexo, tanto en su dimensión instintiva —en una nación puritana, llena de culpa en todo lo relativo al cuerpo— como en su dimensión económica, elementos ambos sobradamente suficientes para explicar su prohibición. Además, en un país en auge, en que se ha sobrevalorado la riqueza, Hurstwood representa el fracaso y la decadencia personal. El crítico Ludwig Lewisohn, tras preguntarse «qué fue lo que desde el comienzo puso a Theodore Dreiser aparte de sus contemporáneos y colegas, e hizo que la publicación definitiva de La hermana Carrie en 1907 constituyese una de las dos o tres fechas importantes en la historia de la civilización norteamericana», se extiende sobre la imagen personal del escritor para acabar sosteniendo que «quienes leyeron y saborearon plenamente todas las implicaciones [del libro] fueron quienes iban a liberar nuestra cultura y crear nuestra literatura moderna».

Dreiser escribió otras siete novelas, dos de ellas publicadas en forma póstuma. A la que acabamos de reseñar siguió, en 1911, Jennie Gerhard, donde se trata con inteligencia el problema de la emancipación femenina. Pero la estructura del poder y las finanzas interesaban más a Dreiser, intelectual y estéticamente, que los principios políticos. Fijó su atención en un personaje de su época, Charles Yerkes, que había hecho fortuna en la Filadelfia de finales del siglo XIX, fundando una banca y dominando económicamente en la región. Encarcelado por desfalco, Yerkes salió de la prisión para volver a empezar en Chicago, donde construyó la red de tranvías y trenes elevados, especuló y corrompió el sistema político y financiero. Obligado finalmente a salir de Chicago, marchó a Londres y, entre 1900 y 1905, presidió el grupo empresarial encargado de la construcción del metro y operó ilegalmente hasta su muerte. Dreiser convirtió a Yerkes en Frank Cowperwood, protagonista de la «trilogía del deseo»: El financiero (1912), El titán (1914) y El estoico (1946).

En 1915 apareció El genio, sobre las experiencias de un hombre con talento artístico, Eugene Witla, que reacciona violentamente contra el materialismo estético imperante. A los libros de ensayos y memorias, y a los relatos de Doce hombres, hay que añadir otra novela editada póstumamente: El baluarte (1946). Pero si con La hermana Carrie Dreiser dio lugar a un viraje en la historia de la literatura norteamericana, Una tragedia americana representa la culminación de su arte narrativo.

UNA TRAGEDIA AMERICANA

Publicada en 1925, antes que cualquiera de las obras mayores de la generación perdida —Look Homeward, Angel, de Wolfe, es de 1929—, esta novela, como las de la «trilogía del deseo», se basa en sucesos reales. En 1906, un joven del Estado de Nueva York, Chester Gillette, decidido a alcanzar el éxito económico, llegó a la conclusión de que la muchacha de origen modesto con la que se había comprometido constituía un obstáculo para su ascenso social, y la asesinó. En manos de Dreiser, Gillette se convierte en Clyde Griffiths, y su vida es un arquetipo de destino trágico en el más grande, próspero y confuso de los Estados nacionales burgueses. Según Dawen Zabel, Una tragedia americana no solo es la obra maestra de Dreiser, sino también «su examen y su acusación más completos de las fuerzas que contribuyen a la derrota personal en la moderna sociedad competidora».

La de Clyde Griffiths es la historia de la seducción de un hombre por un sistema. Dreiser narra la transformación de un carácter, proceso en que un niño corriente deviene joven ambicioso. En cierto momento conviven en el personaje dos hombres distintos, opuestos: el que reconoce su compromiso con Roberta Alden, la joven pobre a la que ha dejado encinta, y el que, deslumbrado por la imagen de Sondra Finchley, rica y bellísima, rumia la muerte de la primera.

Lo que separa definitivamente a Griffiths de Rubempré, de Rastignac o de Sorel es la calidad de su ambición. Aunque el deseo de éxito social y de fortuna le sitúa en su proximidad, la idea de gloria, que siempre ronda a los héroes de Balzac y de Stendhal, es enteramente ajena al de Dreiser. Aquellos actúan —y sus creadores escriben— en un medio aún estrictamente jerarquizado, en que el parvenu es un prototipo establecido, en tanto este se mueve en un mundo señalado por la intensa movilidad social, en que la condición de nouveau riche, lejos de ser un baldón, resulta un mérito. Clyde Griffiths carece de grandeza y de estatura estética: su deseo es un deseo estúpido, indefinido, tosco, extraño a la pasión, un montón de «impulsos insidiosos» (Cari Van Doren, The American Novel) que le sumen en la indecisión y le precipitan en el fracaso. Está envuelto en la tragedia y, finalmente, la protagoniza, pero no en razón de su fuerza, sino de su debilidad.

Las circunstancias se adelantan a los deseos y a la imaginación de Griffiths, que, paralizado por la duda, no puede cometer el crimen mil veces proyectado, pero que, en cambio, presencia la muerte de Roberta, ahogada, sin hacer nada por salvarla: lo que Van Doren califica de «asesinato chapucero».

La maquinaria judicial lleva a Clyde Griffiths a la silla eléctrica inexorablemente, sin que Dreiser se pronuncie respecto de la condena. Él ha expuesto una situación corriente, ha descrito un delito corriente, ha mostrado la actuación de un hombre corriente: ha compuesto una tragedia democrática. No reprocha al sistema el castigo impuesto a su personaje, sino el haberlo creado: le conmueven y le aterrorizan unas relaciones sociales capaces de producir individuos como Griffiths, de inducir en ellos aspiraciones que no son capaces de satisfacer.

Una tragedia americana es fruto de la larga experiencia literaria y de la profunda reflexión sobre la realidad de un pesimista activo, que alcanza su madurez técnica en la casi perfecta objetividad de su voz narrativa, que deja al lector el juicio último.

HORACIO VÁZQUEZ RIAL

Libro primero

CAPÍTULO PRIMERO

Primeras sombras de una noche de verano.

Las altas paredes del centro comercial de una ciudad americana de unos 400.000 habitantes. Paredes que, de momento, pueden bastar como decorado para una simple fábula.

Y en lo alto de la ancha calle, ahora relativamente silenciosa, un pequeño grupo de seis personas. Un hombre de unos cincuenta años, bajo, rechoncho, de enmarañados cabellos que asoman bajo un negro y redondo sombrero de fieltro. Un personaje de aspecto insignificante que tira de un pequeño armonio portátil tal como los que suelen usar los predicadores y cantores callejeros. Y con él una mujer unos cinco años más joven, alta, no tan corpulenta, pero de contextura sólida y vigorosa, muy sencilla de rostro y de vestido, pero sin aspecto hogareño, arrastrando de la mano a un niño de unos siete años y asiendo con la otra una Biblia y varios libros de himnos. Con estos tres, pero marchando detrás de forma independiente, una joven de unos quince años, un muchachito de doce y una niña de nueve, todos siguiendo obedientemente, pero no con demasiado entusiasmo, el rumbo de los otros.

Hacía calor, pero mezclado con una dulce languidez.

Cruzando en ángulo recto la gran calzada por la que iban caminando, discurría una segunda calle, encañonada, recorrida por multitudes y vehículos y diversas hileras de coches que tocaban sus campanas y avanzaban todo lo que podían entre los móviles y cambiantes arroyos del tráfico. Pero el pequeño grupo parecía no darse cuenta de todo lo que no fuera servir al propósito de abrirse camino entre las contendientes líneas de tráfico y los peatones que pasaban a su vera.

Habiendo llegado a una intersección en esta parte de la segunda avenida principal —en realidad se trataba de una alameda entre dos altas estructuras— ahora totalmente desprovista de cualquier clase de vida, el hombre dejó reposar el armonio, que la mujer abrió inmediatamente, disponiendo luego un atril sobre el que colocó un delgado libro de himnos. Después de entregar la Biblia al hombre, se colocó a su lado mientras el jovencito de doce años calzaba con un pedrusco la parte delantera del armonio. El hombre —que resultaba ser el padre— miró en torno suyo con ojos aparentemente llenos de confianza, y anunció, sin cuidarse de si tenía o no audiencia:

—Cantaremos primero un himno de alabanza, para que todo el que desee dar gracias al Señor pueda unírsenos. ¿Quieres tener la bondad, Hester?

Al escuchar esto, la chica mayor, que hasta entonces había tratado de aparecer lo más inconsciente e indiferente posible, acomodó su figura, más bien angulosa y sin desarrollar, sobre la silla de campaña colocada ante el armonio por el muchacho y pasó unas hojas del libro de himnos a la par que hacía funcionar el instrumento. Su madre observó:

—Creo que sería hermoso cantar esta noche el veintisiete: «Cuán dulce el bálsamo del amor de Jesús».

Por aquel entonces ya varios individuos de diversos géneros de vida, que regresaban a sus casas, al advertir el pequeño grupo que se disponía de esta guisa, vacilaron por un momento entre mirarlo de reojo o detenerse a comprobar la índole de su trabajo. Esta vacilación, centrada en el hombre que al parecer constituía el personaje principal de la escena, fue, aunque pasajera, captada por este último, que empezó a dirigirse a ellos como si estuvieran allí tan solo para escucharle.

—Cantemos todos el veintisiete, o sea, «Cuán dulce el bálsamo del amor de Jesús».

Entonces la joven empezó a interpretar la melodía en el órgano, emitiendo un tono agudo pero refinado, al mismo tiempo que juntaba su voz, más bien alta, de soprano, con la de su madre y con la voz, un tanto dudosa, de barítono de su padre. Los otros niños mientras tanto canturreaban débilmente, habiendo cogido el muchacho y la jovencita sendos libros de himnos del pequeño montón apilado sobre el armonio. A medida que cantaban, el peculiar e indiferente auditorio callejero miraba fijamente, atraído por la originalidad de una familia de aspecto tan insignificante que levantaba en público su voz colectiva contra el vasto escepticismo y la apatía de la vida. Algunos se sentían interesados o conmovidos por la figura más bien dócil e inadecuada de la joven que tocaba el armonio, otros por la hechura tan poco práctica y materialmente ineficiente del padre, cuyos débiles ojos azules y más bien blanda y pobremente vestida figura hablaban más de fracaso que de otra cosa. Del grupo solo la madre se erguía solitaria como si poseyese aquella fuerza y determinación que, aunque ciega o erróneamente, contribuyen a la supervivencia, si no al éxito en la vida. Ella, más que cualquiera de los otros, se alzaba con un ignorante, aunque, en cierto modo, respetable aire de convicción. Si ustedes la hubieran observado, con su libro de himnos puesto a un costado y la mirada clavada en el espacio que se extendía delante de ella, habrían dicho:

—Bien, he aquí una que, cualesquiera que sean sus defectos, probablemente actúa lo más posible conforme a sus creencias.

Una especie de dura fe combativa en la sabiduría y misericordia de aquel poder definidamente vigilante y todopoderoso que ella proclamaba, estaba escrita en cada uno de sus rasgos y gestos.

El amor de Jesús me salva de todo,

el amor de Dios mis pasos gobierna,

cantaba de forma resonante, aunque ligeramente nasal, entre los altos muros de los edificios adyacentes.

El muchacho se movía inquieto, descansando el cuerpo en uno y otro pie, con los ojos bajos, y durante la mayor parte del tiempo cantando solo a medias. Una figura tan alta como esbelta coronada por una cabeza y un rostro interesantes —piel blanca, cabello negro—. Parecía más agudamente observador y decididamente más sensible que la mayoría de los otros; parecía resentirse de verdad e incluso sufrir por la posición en que se encontraba. Obviamente pagano antes que religioso, la vida le interesaba, aunque todavía era incapaz de darse cuenta del todo. Todo lo que de él podía decirse por el momento con certeza es que nada de lo que estaba haciendo por ahora le interesaba de una manera clara. Era demasiado joven, su mente demasiado sensible a clases de belleza y placer que tenían poco que ver, si es que tenían algo, con el remoto y nebuloso romance que obnubilaba las mentes de sus progenitores.

En realidad la vida en el hogar del que este joven formaba parte y los varios contactos, materiales y psíquicos, que hasta entonces habían sido suyos, no tendían a convencerle de la verdad y la fuerza de todo aquello en lo que su madre y su padre parecían creer y profesar con tanta certidumbre. Antes bien, presentaban el aspecto, a los ojos del joven, de hallarse más o menos turbados en su manera de vivir, al menos materialmente. Su padre estaba siempre leyendo la Biblia y hablando en reuniones en diferentes lugares, especialmente en la misión que él y la madre dirigían no lejos de esa esquina. Al mismo tiempo, tal como él entendía la cosa, recaudaban dinero de hombres de negocios, interesados o simplemente caritativos, de aquí y de allí, que parecían creer en tal trabajo filantrópico. No obstante, la familia estaba siempre «con el agua al cuello», nunca bien vestida, y privada de muchas comodidades y placeres que parecían bastante corrientes para otras personas. Y su padre y su madre estaban constantemente proclamando el amor y la misericordia y el cuidado que Dios tenía de él y de todos. Era obvio que había algo equivocado en algún sitio. No podía comprender bien en qué consistía, pero tampoco podía dejar de respetar a su madre, una mujer cuya fuerza y seriedad, así como su dulzura, le subyugaban. A pesar del mucho trabajo en la misión y de los cuidados familiares, se las arreglaba para mostrarse siempre abiertamente cariñosa, o al menos alentadora, declarando a menudo con mucho ahínco que «Dios proveerá» o «Dios abrirá camino», especialmente en tiempos de gran apuro a causa de la falta de comida o de ropa. Pero aparentemente, a pesar de esto, tal como él y los demás hermanos podían ver, Dios no mostraba ningún camino claro, aun cuando siempre hubiese una extrema necesidad de Su intervención favorable en los apuros.

Esta noche, mientras iba andando por la calle ancha con sus hermanas y hermano, deseó que no tuviesen que hacer esto más, o al menos que él no tuviese que formar parte de la comitiva. Otros muchachos no hacían cosas como estas, y además, algunas veces, parecía algo vil e incluso degradante. En más de una ocasión, antes de salir a la calle de esta manera, otros muchachos iban a buscarle y se burlaban de su padre, porque este no perdonaba ocasión de recalcar sus creencias o convicciones religiosas. Así, en un barrio en el que habían vivido cuando él no era más que un niño de siete años, como su padre preludiara toda conversación con un «Alabado sea el Señor», oía decir a los chiquillos:

—Ahí viene el viejo Alabado sea el Señor Griffiths.

O le preguntaban:

—Oye, tú eres el chico que tiene una hermana que toca el órgano. ¿No sabe tocar otra cosa?

—¿Por qué tiene siempre que ir diciendo «Alabado sea el Señor»? Las demás gentes no lo hacen.

Era el viejo anhelo de la masa por encontrar una igualdad en todas las cosas lo que turbaba a la chiquillería y a él mismo. Ni su padre ni su madre eran como las demás personas, porque siempre estaban insistiendo acerca de la religión, y ahora, por último, incluso habían hecho de eso un negocio.

Esta noche en esta gran calle con sus coches y multitudes y altos edificios, se sentía avergonzado, expulsado de la vida normal, objeto de burla y de mofa. Los hermosos automóviles que cruzaban al lado, los peatones ociosos que se dirigían únicamente hacia los intereses y placeres que pudieran atraerlos; las alegres parejas de gente joven, riendo y bromeando, y los chiquillos mirando fijamente, todo esto le turbaba con la idea de una vida diferente, mejor, más bella que la suya o más bien que la de toda su familia.

Y, en aquel momento, individuos de aquel pasaje cambiante e inestable de la calle, que transformaba incesantemente su fisonomía en torno a ellos, parecieron captar el error psicológico de toda la escena que rodeaba a los niños, ya que dichas personas empezaron a cambiar comentarios entre sí, las más sofisticadas e indiferentes limitándose a alzar las cejas y a sonreír con desprecio y las más simpáticas o experimentadas hablando de la presencia inútil de estos niños.

—Hace ya dos o tres semanas que veo a menudo por aquí a esta gente —decía un joven dependiente que acababa de encontrarse con su muchacha y que iba escoltándola hacia un restaurante—. Deben de estar trabajando en alguna chifladura religiosa o algo por el estilo, supongo.

—El muchacho mayor no debería estar aquí. Se ve que se siente fuera de lugar, me he dado cuenta en seguida. No hay derecho a que un chiquillo haga esas cosas a menos que le guste. Claro que él no puede entender todo este lío.

Esta observación procedía de un desocupado paseante de unos cuarenta años de edad, uno de esos haraganes curiosos que se dedican a pasear por el centro comercial de una ciudad, abordando a un desconocido amable y al parecer sin prisa.

—Sí, yo también creo lo mismo —asintió el otro advirtiendo la expresión peculiar del rostro del muchacho y la lasitud de su cabeza.

En vista de la incómoda y disgustada apariencia de su cara en el momento en que la alzaba, no resultaba necesario ser muy inteligente para sugerir lo poco amable y lo absolutamente inútil que era forzar públicamente a un temperamento todavía inadecuado para absorber la importancia de servicios religiosos y psíquicos más propios de temperamentos reflexivos de edad madura. Pero, a pesar de todo, ese era el caso.

En cuanto al resto de la familia, tanto la niña como el niño más pequeño eran todavía demasiado jóvenes para comprender o preocuparse mucho por lo que sucedía en torno a ellos. En cuanto a la muchacha sentada ante el armonio, lo que más parecía importarle era llamar la atención y promover los comentarios que suscitaba su presencia y su canto, ya que más de una vez, no solamente personas desconocidas, sino su madre y su padre, le habían asegurado que tenía una voz hermosa y conmovedora, lo cual solo era cierto en parte. No era una buena voz. En realidad ninguno de ellos entendía mucho de música.

Físicamente tenía un aspecto pálido, enclenque e insignificante, sin verdadera fuerza o profundidad mental, y fácilmente se la inducía a conceder que este era un campo excelente en el que distinguirse y atraer un poco la atención. En cuanto a los padres, estaban determinados a espiritualizar el mundo todo lo que pudieran, y, una vez concluido el himno, el padre se embarcó en una de esas melosas descripciones de las delicias propias de la entrega espiritual, consistente en la realización en uno mismo de la gracia de Dios y del amor de Jesucristo y de la voluntad divina hacia los pecadores, todo lo cual libera de los pesados cuidados de una mala conciencia.

—Todos los hombres son pecadores a los ojos del Señor —declaró— A menos que se arrepientan, a menos que acepten a Cristo y el amor y el perdón que Él les brinda, nunca pueden conocer la felicidad de estar espiritualmente completos y limpios. ¡Oh, amigos míos! ¡Si llegarais a conocer la paz y el contento que sobrevienen con el entendimiento íntimo de que Cristo vivió y murió por vosotros y de que camina a vuestro lado día y noche, en la luz y en las tinieblas, cuando amanece y cuando anochece, para guardaros y fortaleceros en las tareas y preocupaciones mundanas que están ante cada uno de vosotros! ¡Oh las trampas y lazos que están tendidos en nuestro camino! Y, por el contrario, la comprobación consoladora de que Cristo está siempre con nosotros, para aconsejar, para ayudar, para animar, para curar nuestras heridas y sanarnos. ¡Oh la paz, la satisfacción, el gozo y la gloria de todo esto!

—¡Amén! —aseveró su esposa; y la hija, Hester, o Esta, tal como era llamada por la familia, movida por la necesidad de tanto apoyo público como fuese posible para todos ellos, repitió el Amén materno.

Clyde, el muchacho mayor, y la niña y el niño más pequeños se limitaron a mirar al suelo, o de cuando en cuando a su padre, con la sensación de que posiblemente todo esto podía ser muy verdadero y muy importante, pero sin embargo no tan significativo o atrayente como algunas de las otras cosas que mostraba la vida. Oían hablar demasiado de ello, y para sus mentes jóvenes y ávidas la vida parecía estar hecha de algo más que la calle y los discursos religiosos.

Finalmente, después de un segundo himno y de una arenga a cargo de la señora Griffiths, durante la cual aprovechó la oportunidad para referirse al trabajo misional llevado conjuntamente por ambos en una calle próxima, y a sus servicios a favor de la causa de Cristo en general, fue ofrecido un tercer himno, y distribuidos algunos folletos describiendo la tarea de redención realizada por la misión, aceptándose los donativos voluntarios que eran recogidos por Asa, el padre. El pequeño armonio fue cerrado, la silla de campo plegada y entregada a Clyde, la Biblia y los libros de himnos recogidos por Mr. Griffiths, y con el armonio asegurado con una correa de cuero sobre los hombros de Griffiths padre, se emprendió el camino hacia la misión.

Durante todo este tiempo, Clyde estuvo diciéndose a sí mismo que no deseaba hacer esto ni un momento más, que él y sus padres parecían chiflados y anormales —«indignos» habría sido la palabra que hubiese usado si tuviera capacidad suficiente para expresar toda la medida de su resentimiento por verse obligado a participar en aquello— y que no lo haría más si lograba impedirlo. ¿De qué les servía a ellos llevarle a él? Él no quería arrastrar semejante vida. Otros muchachos no tenían que hacer nada por el estilo.

Meditaba ahora con más determinación que nunca una rebelión mediante la cual pudiese desembarazarse de la necesidad de salir de semejante forma. Que su hermana mayor fuese si quería; a ella le gustaba. Su hermano y su hermana pequeños eran demasiado jóvenes para preocuparse. Pero él…

—Esta noche la gente parecía estar más atenta que de costumbre; ha sido la impresión que he sacado —comentaba Griffiths con su esposa a medida que iban caminando, la seductora cualidad del airecillo veraniego de la noche dulcificando sus ideas y arrastrándole a una interpretación más generosa del habitual espíritu indiferente de los paseantes.

—Sí; veintisiete folletos repartidos esta noche en vez de los dieciocho que repartimos el martes.

—El amor de Cristo tiene que vencer al final —dijo el padre en tono consolador, para animarse tanto a sí mismo como a su esposa—. Los placeres y cuidados del mundo tienen mucha fuerza, pero cuando la gente se ve abrumada por la pena, entonces arraigan algunas de estas semillas.

—Estoy segura de eso. Ese es el pensamiento que siempre me mantiene. El dolor y el peso del pecado terminan por hacer ver a la gente el camino equivocado que iban siguiendo.

Entraron ahora en la estrecha calle lateral de la que habían emergido y después de pasar de largo una docena de puertas a partir de la esquina, entraron por la abertura de un edificio amarillento de un solo piso, construido de madera y cuya amplia ventana, así como los dos cristales situados en la puerta central, estaban pintados de un blanco grisáceo. A lo largo de la ventana y de los pequeños paneles de la doble puerta figuraba la siguiente leyenda: «La Casa de la Esperanza. Capilla de una Misión Independiente. Reuniones todos los miércoles y sábados por la noche, de ocho a diez. Los domingos a las once, a las tres y a las ocho. Bienvenido todo el mundo». Bajo esta leyenda aparecían también impresas las palabras «Dios es Amor», y luego, en letra más pequeña, «¿Cuánto tiempo hace que escribiste a tu madre?».

La pequeña compañía penetró por la amarillenta e insignificante puerta y desapareció.

CAPÍTULO 2

Que una familia tal, presentada así un tanto al desgaire, podía tener una historia diferente y más bien peculiar es algo que no costaría trabajo anticipar y que resultaría ser cierto. Realmente la familia en cuestión presentaba una de esas anomalías causadas por reflejos y motivos psíquicos y sociales de índole tal como para tentar la habilidad no solo del psicólogo, sino del químico y del físico que trataran de descifrarla. Tomando para empezar a Asa Griffiths, el padre, este era uno de esos individuos mal integrados y relacionados, producto de un ambiente y de una teoría de tipo religioso, pero sin ninguna idea o concepción mental propia, sin embargo sensible y, por tanto, altamente emocionable y, desde luego, sin el menor sentido práctico. Realmente resultaría difícil poner en claro qué es lo que le interesaba en la vida o cuál era la verdadera contextura de sus reacciones emotivas. Por otra parte, como ya se ha indicado, su esposa era de un temperamento más firme, pero apenas de sentido más práctico o de mayor penetración en cosa alguna.

La historia de este hombre y de su esposa no es de ningún interés particular, excepto por lo que afectaba a su hijo de doce años, Clyde Griffiths. Este joven, aparte de un cierto sentido emocional y exótico de la aventura que le caracterizaba, y que tenía más de su padre que de su madre, se hallaba dotado de una imaginación más vivida y más inteligente de las cosas, y constantemente estaba pensando en cómo podría mejorar, si se le presentase una oportunidad; sitios a los que podría ir, cosas que podría ver, y cuán diferentemente viviría con que tan solo ciertas cosas se hicieran realidad. Lo que principalmente turbó a Clyde hasta sus quince años, y mucho tiempo después, de manera retrospectiva, fue que el oficio o profesión de sus padres era en verdad la cosa mezquina que parecía ser a los ojos de la gente. Demasiadas veces durante su juventud, en diferentes ciudades en las que sus padres habían conducido una misión o hablado en las calles —Grand Rapids, Detroit, Milwaukee, Chicago, últimamente Kansas City— había resultado obvio que las gentes, por lo menos los muchachos y muchachas con los que se encontraba, les miraban a él y a su hermano y hermanas, por el simple hecho de ser hijos de tales padres, de forma despreciativa. En varias ocasiones, y muy en contra del parecer de sus padres, que nunca aprobaban tales exhibiciones de temperamento, se había detenido a luchar con tal o cual muchacho. Pero siempre, derrotado o victorioso, había sido consciente del hecho de que el trabajo que sus padres hacían no era satisfactorio a los ojos de otras personas, sino que parecía mezquino y trivial. Y siempre estaba pensando en qué haría él por su parte, una vez que alcanzase una colocación que pudiera liberarle.

Pues los padres de Clyde no se habían mostrado nada prácticos en la cuestión del futuro de sus hijos. No comprendían la importancia o la necesidad esencial de alguna forma de aprendizaje práctico o profesional para todos y cada uno de sus vástagos. En lugar de eso, arropados en la noción de evangelizar el mundo, habían descuidado el llevar a sus hijos a la escuela en cada una de las ciudades visitadas. Se habían desplazado de aquí para allá, algunas veces en mitad mismo de una ventajosa temporada escolar, atraídos por un campo religioso mayor y más favorable en el que trabajar activamente. Y hubo ocasiones en que, resultando el trabajo poco provechoso, y siendo Asa incapaz de reunir mucho dinero con las dos labores que dominaba mejor, la jardinería y la confección de cañamazos para diversos usos, se veían sin comida suficiente o ropas decorosas, y los niños no podían ir a la escuela. Frente a tales situaciones, cualesquiera que pudiesen ser los pensamientos de los chiquillos, Asa y su mujer permanecían tan optimistas como siempre, o insistían en afirmar ese optimismo, jactándose de su fe inquebrantable en el Señor, cuya intención no podía ser menos que la de proveer lo necesario.

La combinación de hogar y misión que habitaba esta familia era lo bastante triste en la mayor parte de sus aspectos como para descorazonar al adolescente o a la muchacha media de cualquier fortaleza de espíritu. En su totalidad consistía en una larga nave de almacén en un edificio viejo y gris, construido en madera de la manera menos artística posible, que estaba situado en la parte de Kansas City que yace al norte del Independence Boulevard y al oeste de la avenida Troost, siendo llamado el lugar, o la calle exacta, Bickel, una travesía muy corta que desemboca en la avenida Missouri, calzada algo más larga, pero no menos extraña. Y toda la vecindad en que dicha casa se encontraba adolecía de un débil y nada agradable olorcillo a vida comercial, que desde hacía largo tiempo iba desplazándose poco a poco hacia el sur o hacia el oeste. Cinco manzanas más allá estaba el lugar donde dos veces por semana se celebraban las reuniones al aire libre de estos entusiastas y proselitistas religiosos.

Y era en la planta baja de este edificio, mirando hacia la calle Bickel con su frente de varios metros sombríos de casas igualmente mezquinas, donde se había improvisado una especie de vestíbulo con unas sesenta sillas plegables de madera, una tarima, un mapa de Palestina o de Tierra Santa, y a modo de decoración unos veinticinco carteles impresos, pero sin marcos, en los cuales se leía:

«El vino es un burlador, la bebida fuerte causa la rabia y aquel que resulta engañado pierde su sabiduría».

«Toma tu escudo y tu coraza, y álzate en mi ayuda». Libro de los Salmos, 35, 2.

«Y vosotros, mi rebaño, el rebaño de mi pastizal, sois hombres, y yo soy vuestro Dios, dice el Señor Dios». Ezequiel, 34, 31.

«Oh Dios, Tú sabes mi locura, y mis sentidos no se te ocultan». Libro de los Salmos, 69, 5.

«Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña que se traslade de aquí a otro lugar; y se trasladará, y nada os será imposible». Mateo, 17, 20.

«Pues el día del Señor está cerca». Abdías, 15.

«Pues no habrá recompensa alguna para el hombre malvado». Proverbios, 24, 20.

«No mires por tanto el vino cuando está rojo: muerde como una serpiente y emponzoña como una víbora». Proverbios, 23, 31-32.

Estos poderosos conjuros estaban colocados como fuentes de plata y oro en una pared de escorias.

La parte trasera de este piso vulgar era intrincada, pero estaba limpiamente dividida en tres pequeños dormitorios, una salita de estar que daba al patio y a vallas de madera no mejores que las que había en la fachada; también contaba con una combinación de cocina y comedor de exactamente tres metros cuadrados, y una habitación despensa para folletos misionales, himnarios, cajas, baúles y otras cosas de uso no inmediato, pero de presunto valor, propiedad de la familia. Esta habitación, particularmente pequeña, estaba situada justo a la espalda del vestíbulo de la misión, y a ella, antes o después de hablar, o en las ocasiones en que parecía importante celebrar una conferencia a solas, solían retirarse el señor y la señora Griffiths, y también, a veces, para meditar o rezar.

Con mucha frecuencia, Clyde, sus hermanas y su hermano pequeño habían visto a su madre o padre, o a ambos, en conferencia con alguna alma dejada de la mano de Dios o semiarrepentida que había acudido por consejo o ayuda, normalmente por ayuda. Y ahí a veces, cuando las dificultades financieras de sus padres eran mayores, se les podía encontrar meditando, o, como Asa Griffiths solía decir a veces en tono indefenso, «rogando para que se abriesen puertas», sistema más bien ineficaz, como Clyde comenzó a pensar más tarde.

Y toda la vecindad era tan triste y fracasada, que él odiaba el pensamiento de vivir allí, y mucho más de tener que formar parte de un trabajo que requería constantes peticiones de ayuda, así como constante oración y acción de gracias para poder sostenerlo.

La señora Elvira Griffiths, antes de su casamiento con Asa, no había sido más que una ignorante muchacha campesina, educada sin ideas religiosas de ninguna clase. Pero, habiéndose enamorado de Asa, se contagió del virus del evangelismo y del proselitismo que a él le dominaban, y le había seguido alegre y entusiasmada en todas sus aventuras y en todas sus peregrinaciones. Sintiéndose más bien adulada por la idea de que podía hablar y cantar con cierto arte, así como de que tenía aptitudes para atraer y persuadir y dominar a la gente con la «palabra de Dios», tal como ella la entendía, se había sentido más o menos satisfecha de sí misma en este aspecto y por tanto decidida a continuar.

En ocasiones un pequeño grupo de personas seguía a los predicadores hasta su misión, o al enterarse de la existencia de esta por el trabajo callejero de la pareja, tales personas aparecían allí más tarde, almas desviadas como hay muchas en todas partes. Y la obligación ineludible de Clyde durante los años que no había podido actuar por sí mismo era la de tener que acudir a esas reuniones. Y siempre se había sentido más irritado que seducido por los hombres y mujeres que llegaban allí. Y siempre su padre y su madre estaban diciendo «Amén» y «Gloria a Dios», y cantando himnos y después haciendo una colecta para los gastos de la reunión, colectas que, tal como él calculaba, eran lo bastante pequeñas como para no llegar del todo a mantener a flote a las distintas misiones que habían puesto en marcha.

La única cosa que realmente le interesaba en conexión con sus padres era la existencia en algún sitio del este, en una pequeña ciudad llamada Lycurgus, cerca de Utica —según le parecía a él—, de un tío, un hermano de su padre, que era totalmente diferente de todo esto. Ese tío, Samuel Griffiths, era rico. De una forma u otra, por observaciones casuales que se les escapaban a sus padres, Clyde había oído referencias a ciertas cosas que este tío suyo podría hacer por una persona si quisiera; referencias al hecho de que era un agudo y duro hombre de negocios; que tenía una gran casa y una extensa fábrica en Lycurgus para la manufactura de cuellos y camisas, donde empleaba a no menos de trescientas personas; que tenía un hijo que debía de ser, poco más o menos, de la edad de Clyde, y varias hijas, por lo menos dos, a las cuales Clyde se imaginaba viviendo en Lycurgus con el mayor lujo. Noticias de esta clase habían sido traídas aparentemente al oeste, de una manera u otra, por gente que conocía a Asa y a su hermano. Tal como Clyde se figuraba a este tío, debía de ser una especie de Creso, viviendo en medio de la comodidad y el fausto allí en el este, mientras que aquí en el oeste —Kansas City— él y sus padres y su hermano y hermanas vivían de la misma manera miserable, aburrida y precaria en que habían vivido siempre.

Pero para esto —aparte de lo que él hiciera por sí mismo, como empezó a ver pronto— no había ningún remedio. Pues a los quince años, e incluso un poco antes, Clyde comenzó a darse cuenta de que su educación, así como la de sus hermanas y hermano, había sido lamentablemente descuidada. Y le sería más bien difícil superar esta inferioridad, viendo que otros muchachos y muchachas, con más dinero y mejores hogares, eran aleccionados para distintas clases de trabajo. ¿Cómo iba uno a arrancar en tales circunstancias? Ya cuando a la edad de trece, catorce y quince años empezó a hojear los periódicos que, por ser demasiado mundanos, nunca habían sido admitidos en casa, se dio cuenta de que se necesitaba casi siempre mano de obra especializada o que eran solicitados muchachos para entrar en comercios por los que de momento no se sentía muy interesado. Porque lo cierto era que con respecto a la norma general de la juventud americana, o a la actitud normal americana hacia la vida, él se sentía a sí mismo por encima del tipo de labor puramente manual. ¿Cómo? ¡Darle vueltas a una máquina, apilar ladrillos, llegar a ser carpintero, o albañil, o fontanero, cuando muchachos no mejores que él eran oficinistas y dependientes de ultramarinos y contables y ayudantes en bancos o empleados municipales, era demasiado poco! ¿No era indigno y tan miserable como la vida que había estado llevando hasta entonces el tener que ponerse ropas viejas y levantarse por la mañana temprano y hacer todas las cosas ordinarias que esa gente tenía que hacer?

Pues Clyde era tan vano y orgulloso como pobre. Era uno de esos individuos interesantes que se miran a sí mismos como una cosa aparte, nunca del todo compenetrado y mezclado con la familia de la que era miembro, y nunca ligado por profundas obligaciones a quienes eran responsables de su llegada al mundo. Por el contrario, se sentía inclinado a estudiar a sus padres, no demasiado amarga o duramente, sino concediéndoles un ancho margen en cuanto a cualidades y aptitudes. Y, sin embargo, por más que se ocupara de tales pensamientos, nunca se sintió capaz —al menos hasta que no alcanzó los dieciséis años— de formular ninguna política con respecto a sí mismo, y ello solo de una manera torpe y tanteante.

Incidentalmente, por aquel tiempo, la llamada o atractivo del sexo había empezado a manifestarse y el muchacho se sentía ya muy interesado y turbado por la belleza de las mujeres, por la atracción de estas sobre él y la que él mismo pudiera ejercer personalmente. Y, de una manera natural y coincidente, la cuestión de sus trajes y de su apariencia física había empezado a turbarle no poco; el aspecto que él tenía y el que tenían otros muchachos. Ahora la resultaba penoso tener que pensar que sus trajes no estaban nada bien; que no era tan guapo como podría haberlo sido, ni tan interesante. ¡Qué cosa más mísera era haber nacido pobre y no tener a nadie que hiciera nada por uno y no ser tampoco capaz de hacer mucho por uno mismo!

Exámenes casuales de sí mismo en los espejos que hallaba al paso tendían más bien a darle la seguridad de que no era mal parecido; una nariz recta y bien dibujada, frente alta y blanca, cabello ondulado, brillante y negro, ojos muy oscuros y en ocasiones ligeramente melancólicos. Sin embargo, el hecho de que su familia era la infelicidad en persona, que él nunca había tenido verdaderos amigos, ni podría tenerlos, a su parecer, a causa del trabajo y de la conexión de sus padres, todo eso tendía ahora más y más a inducir una especie de depresión mental o de melancolía que no auguraba nada bueno para su futuro. Todo ello contribuía a hacer de él un rebelde y después a sumirle en ocasiones en un estado letárgico. A causa de sus padres, y a pesar de su propio aspecto personal, que era realmente agradable y más llamativo que el de la mayoría, se sentía inclinado a interpretar torcidamente las miradas interesadas que en ocasiones le eran lanzadas por muchachas jóvenes de vida muy diferente a la suya; la forma despreciativa y sin embargo más bien invitadora en que ellas le miraban para ver si estaba o no interesado, si era valiente o cobarde.

Y no obstante, aun antes de que hubiese ganado un solo céntimo con su propio esfuerzo, siempre se había dicho a sí mismo que toda la diferencia consistiría en tener únicamente un cuello mejor, una camisa más bonita, zapatos más elegantes, un buen traje, un abrigo suntuoso tal como los tenían otros muchachos. ¡Oh, los hermosos trajes, las bellas mansiones, los relojes, anillos, alfileres que algunos muchachos ostentaban; los jóvenes pisaverdes que no eran mayores que él! Algunos padres de muchachos de su edad llegaban incluso a dejarles sus propios coches para que los condujesen. Podía vérseles por las calles principales de Kansas City revoloteando aquí y allí como agitadas moscas. Y con ellos iban bonitas muchachas. Y él no tenía nada. Y nunca lo había tenido.

Y sin embargo el mundo estaba tan lleno de tantas cosas por hacer, había tanta gente tan feliz y triunfante. ¿Qué iba a hacer él? ¿Qué camino tomar? Había que agarrarse a algo y dominarlo, algo que le llevase a alguna parte. No podía decir el qué. No lo sabía exactamente. Y estos peculiares padres suyos no estaban en forma alguna preparados para aconsejarle.

CAPÍTULO 3

Una de las cosas que contribuyó a ensombrecer el humor de Clyde, justamente en la época en que estaba tratando de hallar alguna solución práctica para sí mismo, por no decir nada del profundo efecto descorazonador que ello tuvo sobre toda la familia Griffiths, fue el hecho de que su hermana Esta, por la que sentía no poco interés (aunque realmente tenían pocas cosas en común), se escapó de casa con un actor que estaba de paso trabajando en Kansas City y que momentáneamente se había encaprichado de ella.

La verdad con respecto a Esta era que, a pesar de su recatada educación y del aparente fervor religioso y moral que a veces parecía caracterizarla, era tan solo una muchacha débil y sensual que de ninguna forma sabía todavía qué era lo que pensaba. A pesar de la atmósfera en que se movía, esencialmente no formaba parte de ella. Había llegado en sus prácticas y en su falsa actitud, de manera insensible y poco a poco, desde su primera infancia, hasta un extremo tal que por esta época, e incluso más tarde, ya no entendía el significado de todo aquello. Y en tanto que otras teorías o situaciones e impulsos de un carácter externo o incluso interno no surgían para chocar con aquellos supuestos previos, ella se sentía lo bastante a salvo. Pero una vez que surgieron, era obvio que sus nociones religiosas, al no estar fundadas en ninguna convicción o creencia suya propia, probablemente no resistirían el choque. Tanto más cuanto que durante todo el tiempo, y de manera no diferente a la de su hermano Clyde, sus pensamientos, así como sus emociones, estaban vagando aquí y allí —al amor, a las comodidades— en torno a cosas que por lo común tenían poco que ver, si es que tenían algo, con ninguna teoría religiosa de abnegación o autosacrificio. Dentro de ella había una química de sueños que en cierto modo contrapesaba todo cuanto se veía forzada a decir.

Pero ella no tenía ni la fuerza de Clyde ni, por otra parte, la resistencia de este. Por lo general era una indolente, con una vaga inclinación hacia vestidos bonitos, sombreros, zapatos, cintas y cosas por el estilo, y, sobrepuesta a estas ansias, hacia la teoría o noción religiosa de que ella no debía ser así. Estaban las largas y brillantes calles de una mañana o una tarde después de la escuela o incluso ya de noche. El encanto de un grupo de muchachas bamboleándose juntas, cogidas del brazo, susurrándose secretillos, o el atractivo de muchachos bufonescos, pero que revelaban, a través de su limitada animalidad ridícula, la fuerza y el sentido de aquella química y la impaciencia por el sexo que yace en el fondo de todo pensamiento y acción juveniles. Y en ella misma, como de tiempo en tiempo observara a enamorados o pretendientes que se detenían en las esquinas o en las puertas, y que la miraban de manera ansiosa y provocativa, se producía una agitación, una palpitación de su sistema nervioso que hablaba sordamente a favor de todas las cosas en apariencia materiales de la vida y no a favor de los etéreos goces celestiales.

Y las miradas la atravesaban como un rayo invisible, pues su aspecto era agradable a la vista y se iba haciendo más y más atractiva de hora en hora. Y los sentimientos de otros despertaban en ella sentimientos de correspondencia.

Y luego un día, cuando volvía a casa de la escuela, un joven de aquella variedad conocida como «seductor» inició con ella una conversación, en gran parte a causa de una mirada y una apariencia que se asemejaban en mucho a una invitación. Y entonces poco le quedaba que hacer, pues era complaciente por naturaleza, si no amorosa. Sin embargo, tan grande había sido su aleccionamiento hogareño en cuanto a la necesidad de modestia, circunspección y pureza que, en esta ocasión, por lo menos, no hubo peligro de ningún desliz inmediato. Únicamente que este ataque, una vez realizado, fue seguido por otros, que fueron aceptados, o no evitados con la necesaria rapidez, y gradualmente sirvieron para derribar aquel muro de reserva que los preceptos de su hogar habían contribuido a erigir. Fue convirtiéndose en una muchacha que tenía sus secretos y que ocultaba sus pasos de la vista de sus padres.

Los jóvenes en ocasiones paseaban y hablaban con ella a pesar de sí misma. Demolían aquella excesiva timidez que la había caracterizado, y que había servido para rechazar a otros, por lo menos durante algún tiempo. Ahora estaba deseosa de nuevos contactos; soñaba con algún amor brillante, de tal o cual índole, alegre y maravilloso, con cualquier persona.

Finalmente, después de un paulatino pero vigoroso crecimiento interno de sentimientos y deseos, llegó este actor, una de esas vanas, hermosas y rudimentarias personalidades que no tienen más que trajes y apariencia, sin moral alguna (ningún gusto, ninguna cortesía y ni siquiera verdadera ternura), aunque de magnetismo compulsivo, que fue capaz, en el espacio de una corta semana y de unas cuantas reuniones, de engatusarla y enredarla en forma tal, que ella se dispuso realmente a hacer todo lo que él quisiera. Y la verdad era que él apenas si se cuidaba lo más mínimo de la muchacha. Para él, obtuso como era, no pasaba de ser una de tantas chicas —bastante bonita, claramente sensual e inexperimentada, una tonta que podía ser tomada con unas cuantas palabras dulces— ante la que desplegar un teatro de aparente afecto sincero, hablar de la oportunidad de una vida más grande y más libre fuera de allí, en otras grandes ciudades, haciéndola su esposa.

Y, sin embargo, sus palabras eran las mismas de un amante que fuese sincero. Todo lo que ella tenía que hacer, tal como él le explicaba, era marcharse con él y ser su prometida, inmediatamente, ahora mismo. Toda tardanza era inútil cuando se habían encontrado dos personas como ellos. Había ciertas dificultades para un casamiento aquí, que él no podía explicar —se refería a amistades—, pero en St. Louis tenía un amigo predicador que los casaría. Ella iba a tener nuevos y mejores vestidos de los que hubiese tenido nunca y conocería aventuras deliciosas y el amor. Viajaría con él y vería el gran mundo. No tendría que preocuparse de nada más que de él; y mientras que todo esto era para ella la pura verdad —la seguridad verbal de una pasión genuina—, para él era el más antiguo y útil tipo de halago, a menudo usado antes y siempre con éxito.

Así pues, en el espacio de unas simples semanas, a horas desusadas, por la mañana, por la tarde y por la noche, esta brujería química fue consumada.

Al volver a casa, más bien tarde, en la noche de un sábado de abril, después de un paseo que había dado por el centro comercial con objeto de librarse de los servicios regulares nocturnos de los sábados en la misión, Clyde se encontró a su madre y a su padre preocupados por la ausencia de Esta. Había tocado y cantado como de costumbre en la reunión. Parecía hallarse completamente bien. Después de la reunión se había ido a su cuarto, diciendo que se encontraba un poco indispuesta y que iba a acostarse pronto. Pero a las once, cuando Clyde regresó, a su madre se le había ocurrido echar un vistazo a la habitación y descubrió que la hija no estaba allí ni en toda la casa. Un cierto vacío que se notaba en el cuarto —algunas chucherías y vestidos aparecían revueltos y un viejo maletín familiar había desaparecido— fue lo primero que atrajo la atención de la madre. Después que la búsqueda por toda la casa demostró que la joven no estaba allí, Asa había salido para echar un vistazo por la calle. La muchacha solía pasear sola, o se sentaba o permanecía de pie enfrente de la misión cuando esta se encontraba cerrada o sin visitantes.

Como esta búsqueda no revelase nada, Clyde y el padre se llegaron hasta la esquina y después recorrieron la avenida Missouri. Ni el menor rastro de Esta. A las doce regresaron y a continuación, naturalmente, la curiosidad en cuanto a su paradero fue creciendo por momentos.