17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Deutsch

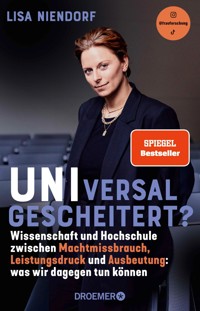

Lehre und Forschung in der Krise: Lisa Niendorf zeigt, was sich ändern muss Unser Bildungssystem steckt tief in der Krise: Soziale Ungleichheit, überfüllte Hörsäle, prekäre Arbeitsbedingungen, der Mangel an finanziellen Ressourcen und Lehrkräften, Digitalisierungsdefizite, unzureichende Betreuungsverhältnisse – die Liste ließe sich beliebig lang fortsetzen. In ihrem ersten Sachbuch bringt die bekannte Bildungsforscherin Lisa Niendorf auf den Punkt, was sie ihren Follower*innen auf Social Media als @frauforschung bereits so erfolgreich vermittelt: Sie macht die Schwächen und Schattenseiten der Wissenschaftsstrukturen sichtbar, spricht über die Herausforderungen, denen Studierende und Nachwuchswissenschaftler*innen gegenüberstehen, thematisiert Leistungsdruck, Ausbeutung, Machtmissbrauch, Diskriminierung und Mental-Health-Probleme. Geht es so weiter, so ihr alarmierender Aufruf, verlieren wir eine ganze Generation an jungen Studierenden und Nachwuchswissenschaftler*innen. Zugleich zeigt sie, welche Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme beitragen und versammelt Themen, die ihre Community besonders umtreiben. Denn ein menschliches Wissenschaftssystem ist möglich, so Niendorf – doch wenn die Krise zum Kollaps wird, verlieren wir alle.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 358

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Lisa Niendorf

UNIversal gescheitert?

Wissenschaft und Hochschule zwischen Machtmissbrauch, Leistungsdruck und Ausbeutung: Was wir dagegen tun können

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Wie wir Forschung und Lehre an deutschen Hochschulen retten können

Lisa Niendorf bringt auf den Punkt, was sie ihren Follower*innen auf Social Media als @frauforschung bereits so erfolgreich vermittelt: Sie macht die Schwächen und Schattenseiten der Wissenschaftsstrukturen an deutschen Universitäten und Hochschulen sichtbar, thematisiert Leistungsdruck, Ausbeutung, Machtmissbrauch, Mental-Health-Probleme und Diskriminierung. Geht es so weiter, so ihr alarmierender Aufruf, verlieren wir eine ganze Generation an jungen Studierenden und Nachwuchswissenschaftler*innen. Zugleich zeigt sie, welche Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme beitragen und versammelt Themen, die ihre Community besonders umtreiben. Denn ein menschliches Wissenschaftssystem ist möglich, so Niendorf – doch wenn die Krise zum Kollaps wird, verlieren wir alle.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Vorwort

Die Einladung

Was das Buch kann und was es nicht kann

Was das Buch sieht und was es nicht sehen kann

Alles ist miteinander verbunden

Ungleich ist nicht immer gleich ungerecht

Maja und Sami

Soziale Ungleichheit

Soziale (Un-)Gerechtigkeit

Ein paar Zahlen aus der Bildungsforschung

Das große Ganze

Die Sache mit dem Fahrstuhl

Der Kuchen ist für alle da?

Und deshalb …

Eine Frage der Exzellenz?

Wie funktionieren Hochschule und Wissenschaft überhaupt?

Wissenschaft. Hochschule. Wissenschaftssystem. Was bedeutet was?

Die Exzellenzstrategie

Die neoliberale Wende

Was neoliberale Hochschule also wirklich bedeutet

Warum es am Ende immer ums Geld geht

Grundmittel

Drittmittel

Der »Sinn« hinter Drittmitteln

Heute habe ich leider kein Foto, äh, Geld für euch

Kürzen an der Zukunft

Hörsäle ohne Heizung

Ohne Verwaltung läuft hier gar nichts

Gute Ideen gibt es längst

Und die Studierenden?

Warum Studierende kein Anrecht auf eine exzellente Lehre haben – auch auf keine gute

Investitionen in die Lehre: ein Schritt vor, zwei zurück?

Stellenpuzzle statt Struktur

Lehre ohne Anleitung

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse verhindern Investitionen in Lehre

Die Reproduktion schlechter Lehre

Es sollte keine Held:innen geben

How to exzellente Lehre?

Ausgebeutete Wissenschaftler:innen

Worum es hier gehen wird

Der ewige Türsteher

1. Akt – der lange Schatten der Lobby

2. Akt – Gesetz gewordene Interessen

3. Akt – die große Reformillusion

4. Akt – die »legalen« Nebenwirkungen

5. Akt – Gesetz in Dauerschleife

Finale: Drittmittelfalle

Was dich bedroht, musst du kleinhalten

Die Legitimation: Fluktuation führt zu Innovation

Das Märchen von der Innovation

Es war einmal ein System, das von den klügsten Köpfen lebte, aber sie nie behalten wollte …

… das trotzig auf andere Reiche zeigte und sagte: »Bei uns geht das nur so!«

Das ständig ein Trauerspiel aufführte …

… das vor Angst eines Stillstandsfluchs selbst eine Endlosschleife erschuf …

… das vorgab zu fördern, aber nie zu halten wusste …

… das all jene vergaß, die es am Laufen hielten …

… das auf Idealismus baute und Selbstausbeutung erntete.

Und wenn es noch Drittmittel bekommt, so lebt es noch heute.

Dem System ein Gesicht geben

Der Blick nach vorn

Post-Docs gehören raus aus dem WissZeitVG

Befristung eindämmen – mit klaren Höchstquoten

Faire Promotionsbedingungen: Mindestens vier Jahre, volle Stelle

Karrierewege jenseits der Professur schaffen

Elternzeiten und Nachteilsausgleich verbindlich machen

Schluss mit der Ausrede: Drittmittel sind kein Sachgrund

Drittmittelreform: Weniger Wettbewerb, mehr Verlässlichkeit

Zwischen Macht und Missbrauch

Was ist Machtmissbrauch an Hochschulen?

Ein Blick in die Forschung

Diversity Washing

Es sind nicht immer nur weiße Männer

Wie entsteht Machtmissbrauch an Hochschulen?

Es fängt mit Privilegien an …

… wird durch die Triade verstärkt …

… und verfestigt sich durch das System

Machtmissbrauch wird »belohnt«

Machtmissbrauch und mentale Gesundheit

Der prosoziale Weg der Macht

Das Recht auf Rechtfertigung

Wenn Worte Macht formen

Die Sache mit den »Eltern«

Wie steht meine Community dazu?

Die Sache mit dem »Kind«

Die Sache mit der Verniedlichung

Die Sache mit der … Ja, was ist das eigentlich?

Kein sicherer Ort

Ein Ort der Gewalt

Das Rohr ist undicht

Macht nehmen

Machtmissbrauch als strukturelles Problem begreifen

Konzentration von Macht reduzieren

Fehlanreize in Berufung und Bewertung hinterfragen

Rechenschaftspflichten stärken

Unabhängige Kontrollen stärken

Werteorientierung und Prävention stärken

Institutionelle Verantwortung stärken

Und weil das Zeit braucht, brauchen wir bis dahin Strategien zum Selbstschutz

Zwischen Akzeptanz und Diskriminierung

Stefan

»Es WIRd docH KAuM nOch DisKrimIniErt!«

Rassistische Wissenschaft. Rassistische Hochschule.

Unsichere weiße Menschen

So was gibt es hier bei uns nicht

Rassismus hat viele Gesichter

Ein Blick in die Forschung

Rassismus ist kein »Gefühl«

Solange du mir nicht zu nahe kommst, ist das okay

Was geht es mich an, mit wem du schläfst?

Wenn du normal bist, was bin ich dann?

Einblick in meine Community

Queerfreundliche Hochschule?

»Nur« 15 Prozent?

Ein:e Ally sein

Diskriminierungskritische Lehre

Alles ist miteinander verbunden

Diskriminierungskritische Hochschule

How to diskriminierungskritische Lehre

Bitte mehr Wertschätzung

Die Seiten der Wünsche

Danke

Für Isabell, Nicky, Therese und Eva.

Vorwort

Die Einladung

Wenn ich mit Menschen über das Thema Bildung spreche, dann entdecke ich erstaunliche Ähnlichkeiten mit den Themen Fußball, Kindererziehung oder Tempolimit. Es ist ein gewisser kollektiver Erfahrungsraum, in dem jede Person mitreden kann – und vor allem auch möchte. »Also, wäre ich Trainerin, die Mama von Tim, Lehrkraft, Verkehrsministerin … Ich würde es ja anders machen!«

Meinungen von Menschen innerhalb einer Gesellschaft sind ein wichtiges und essenzielles Bindeglied, um ein gemeinschaftliches Gefühl von Verbundenheit erleben zu können. Eine Person mag mir auf den ersten Blick nicht besonders sympathisch erscheinen, doch sobald ich erfahre, dass wir ähnliche Ansichten über ein bestimmtes Thema teilen, ja, sogar die gleiche Meinung haben, fühle ich mich der Person ein Stück weit verbunden. Sicher hat jede:r von euch so was schon einmal erlebt. Hm, was ist das für ein komischer Typ? Oh, er mag auch Käse mit Nutella? Den muss ich kennenlernen!

Nun wird sich dieses Buch nicht um meine Essensvorlieben drehen, sondern um das Lern- und Arbeitsumfeld von Millionen von (jungen) Menschen. Dort, wo gelernt, gelehrt, geforscht, diskriminiert und Macht missbraucht wird. Dort, wo Wissen produziert, vermittelt, legitimiert, begrenzt und auch ausgeschlossen wird. Dort, wo sich die »Elite« versammelt. Dort, wo Karrieren beginnen und gegen den eigenen Wunsch beendet werden. Wo Hoffnung und Ausbeutung dicht beieinanderliegen. Willkommen im Wissenschafts- und Hochschulsystem!

In diesem Buch wird es Meinungen geben, Fakten und Erfahrungen – also persönliche Erlebnisse, die ich oder Personen aus meiner Community erfahren haben. Einige dieser Geschichten werden in diesem Buch auftauchen, weil sie zeigen, was hinter den Zahlen und Statistiken steckt. Weil sie sichtbar machen, was viel zu lange wegerklärt, kleingeredet oder verschwiegen wurde. Vielleicht erkennt ihr euch darin wieder. Vielleicht fühlt ihr euch zum ersten Mal gesehen. Und vielleicht wird deutlich, dass ihr mit dem, was euch täglich zugemutet wird, nicht allein seid – und vor allem auch, dass es nicht in Ordnung ist.

Ähnlich gemachte Erfahrungen können, wie Meinungen, zu einem Gefühl von Verbundenheit führen. Zu wissen, es gibt auch andere Personen, die durch einen ähnlichen Schmerz gegangen sind, macht den Schmerz nicht nur sichtbar, sondern schafft Gemeinschaft. Möglicherweise ist man gar nicht die einzige Person. Möglicherweise liegt es an unseren gesellschaftlichen Strukturen, die so was immer noch zulassen. In diesem Buch geht es also um ein »Ich auch«.

Doch die Erlebnisse, die ich hier schildern werde, können sich auch grundlegend von euren einzelnen Erfahrungen unterscheiden. Das macht sie nicht weniger gültig oder weniger glaubhaft. Für einige von euch wird das beim Lesen die ganze Zeit so sein. Für einige von euch wird es mehr ein »Ich nicht« geben, statt ein »Ich auch«. Vielleicht habt ihr dann das Gefühl, das Buch lieber weglegen zu wollen.

Doch was ist, wenn wir uns auch trotz unterschiedlicher Erlebnisse und Erfahrungen verbundener fühlen könnten? Keine Verbundenheit durch gemeinsame Erfahrungen, sondern eine Verbundenheit durch das Glauben und Annehmen der Erfahrungen anderer. Eine Verbundenheit, die auf dem Vertrauen basiert, dass auch andere Menschen Schmerzen, Herausforderungen oder Ungerechtigkeiten erleben, die wir selbst vielleicht nie erfahren haben. Verbundenheit kann dann viele Formen annehmen. Sie kann auch die empathische Anerkennung unserer Unterschiede sein – ein »Ich nicht, aber ich sehe dich« oder zumindest der Versuch, sehen zu wollen.

Für mich bedeutet dieses Buch vor allem, nicht zu schweigen. Ich möchte es nicht hinnehmen, dass wir uns an Herabwürdigung, Ausbeutung und Machtmissbrauch gewöhnt haben. Ich möchte nicht hinnehmen, dass strukturelles Fehlverhalten der Standard bleibt. Deswegen teile ich diese Geschichten mit euch, und ich bin all den Personen dankbar, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, ihre Geschichten abzudrucken. Und wenn nach Erscheinen des Buches auch nur irgendjemand zu mir kommt und trotzdem meint, dAs ES ja NuR EinZelfÄLlE sInD!!1!, dann sage ich dem: »Wenn beim Büfett alle Durchfall kriegen, spricht man auch nicht von Pech bei der Essensauswahl. Dann ist die Küche das Problem.«

Wo auch immer ihr gerade diese Seiten lest. In der Bahn, auf der Couch oder umgeben von der Natur. Ich möchte euch einladen, den Versuch zu wagen, andere zu sehen. Meine Einladung ist der Versuch, Empathie neu zu denken. Nicht als etwas, das nur durch ähnliche Erfahrungen entsteht, sondern als Brücke zwischen Unterschieden.

Was das Buch kann und was es nicht kann

Dieses Buch ist kein wissenschaftlicher Leitfaden – und will es auch nicht sein. Es ist vielmehr mein Versuch, Diskussionen anzustoßen und Räume für Wachstum zu schaffen. Ich schreibe es nicht, um »den Betroffenen eine Stimme zu geben«. Menschen haben bereits eine Stimme. Sie wird nur zu selten gehört – oder sie muss lauter, klarer oder klüger sein als jene Stimmen, die daran gewöhnt sind, gehört zu werden. Vielmehr möchte ich meine Sichtbarkeit, meine Reichweite, meinen Mut und meine Wut nutzen, um etwas lesbar zu machen, was zwar viele längst wissen und was doch im Dunkeln bleibt, weil die Angst vor den Konsequenzen größer ist als die Hoffnung auf Veränderung.

Was dieses Buch nicht kann: einfache Antworten liefern. Von Populismus habe ich echt die Nase voll. Es wird keine Patentlösungen geben, die alles sofort besser machen. Wäre es so einfach, gäbe es die Lösungen schon.

Was das Buch aber kann, ist, Wege anzudeuten und Muster aufzuzeigen. Ich versuche, dem Ganzen eine Struktur zu geben. Einen Zusammenhang. Denn: Es hängt alles miteinander zusammen. Prekäre Arbeit. Diskriminierung. Machtverhältnisse. Ausbeutung. Und das Schweigen.

Was ich aber gar nicht erst versuche, ist wissenschaftliche Sprache. Nicht, weil ich es nicht kann. Sondern weil ich niemanden ausschließen will. Wissenschaftliche Sprache ist oft ein Instrument, um Menschen aus nicht akademischen Haushalten draußen zu lassen. Mit diesem Buch will ich keine Tür zumachen. Ich will Räume öffnen, und ich habe Stühle für alle dabei. Und Kuchen.

Dieses Buch ist also für alle, die direkt oder indirekt mit dem Wissenschafts- und Hochschulsystem in Berührung kommen.

Für die Tochter, die gerade an ihrer Dissertation schreibt.

Für den Neffen, der nach dem Abi erst mal »irgendwas mit BWL« macht.

Für die Partnerin, die überlegt, ob sie nach dem dritten befristeten Vertrag überhaupt noch in der Wissenschaft bleiben will.

Und für jene – die einfach mal wissen wollen, was hinter den Kulissen im Elfenbeinturm passiert. Oder weil man sich fragt, wofür die Steuergelder eigentlich draufgehen.

Vor allem ist es für euch alle, die spüren: So, wie es ist, darf es nicht bleiben.

Nichts von dem, was ich hier beschreibe, ist neu. Aber es ist geschehen. Immer wieder. Und es wird weiter geschehen, wenn wir nicht anfangen, darüber zu sprechen. Offen und ehrlich.

Ach, und an all die akademischen Herren und Damen, die vielleicht denken, dieses Buch genau aus diesem Grund nicht ernst nehmen zu müssen: Für euch ist dieses Buch besonders wichtig.

Was das Buch sieht und was es nicht sehen kann

Ich bin privilegiert. Ich bin weiß, cis und werde als weiblich wahrgenommen. Die Menschen können mich schnell in eine Geschlechtskategorie einordnen. Ich arbeite an einem Institut mit hohem geouteten queeren Anteil. Ich bin unbefristet angestellt, ein Shiny Glurak (da komme ich später noch mal zu). Ich habe jahrelang Therapie gemacht. Ich habe sowohl schulisch als auch beruflich noch keine Diskriminierung von meinen Mitmenschen wahrgenommen, weder Mobbing noch soziale Ausgrenzung. In der Schule war ich Schüler:innen- und Schulsprecherin. Ich saß hinten im Bus bei den »coolen« Kids. Ich musste mir aufgrund meines Elternhauses nie wirklich Sorgen um meine Finanzen machen. Ich erfahre durch mein Engagement als FrauForschung öffentliche Anerkennung und wurde ausgezeichnet. Ich bringe also einen ganzen Batzen an Vorteilen mit, die meinen Weg leichter gemacht haben als für andere.

»Weiß« und »Weißsein« beschreibt nicht meine Hautfarbe, sondern meine privilegierte Position innerhalb des Machtverhältnisses Rassismus. Um zu betonen, dass es um die gesellschaftspolitisch machtvolle Position und nicht um körperliche Marker geht, schreibe ich weiß klein und kursiv.

Wichtig ist: Nicht jeder Mensch mit einer »weißen« Hautfarbe wird automatisch als weiß im machtkritischen Sinne wahrgenommen. Gerade, aber nicht nur, im europäischen Kontext ist Weißsein nicht eindeutig an Hautfarbe gebunden, sondern eine soziale Zuschreibung und ständig umkämpft. So können Menschen aus Osteuropa zwar hellhäutig sein, werden aber in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten nicht als weiß markiert, sondern als »anders« – also nicht zugehörig zur weißen Mehrheitsgesellschaft.

Doch ich bin auch eine Frau und queer. Und in unserer Gesellschaft bedeutet das immer wieder ein Aushandeln von Raum, Sichtbarkeit und Sicherheit. Ich musste lernen, in welchen Kontexten ich mich erklären muss und wo es einfacher ist, gewisse Dinge unausgesprochen zu lassen. Ich kenne das Gefühl, in einer Runde zu sitzen und nicht sicher zu sein, ob meine Identität dort Platz hat – oder ob ich zur »Erklärung« meiner Existenz beitragen muss.

Und doch: Ich bin vor allem weiß. Das bedeutet, dass ich mich trotz meiner queeren Identität in Räumen bewege, die mich grundsätzlich als zugehörig anerkennen. Ich werde nicht systematisch ausgeschlossen, weil meine Hautfarbe mit den Bildern in unseren Köpfen von Kompetenz, Wissenschaft und Erfolg übereinstimmt, die unsere Gesellschaft tief verinnerlicht hat. Ich werde nicht automatisch als »anders« gelesen, wenn ich mich irgendwo bewerbe, mich auf eine Bühne stelle oder ein Buch schreibe. Ich bin also eine dieser weißen Feministinnen, die dank ihrer Privilegien ein Buch schreiben können.

Und deswegen ist dieses Buch unweigerlich aus einer weißen Perspektive geschrieben. Nicht, weil ich eine bestimmte Perspektive betonen möchte. Sondern weil meine Erfahrungen, mein Denken und mein Zugang zu Wissen unweigerlich von den Erfahrungen geprägt sind, die ich als weiße Person in einer weißen und rassistischen Gesellschaft gemacht habe. Dieses Buch, so kritisch es auch gegenüber Machtstrukturen sein mag, trägt dennoch kleine und große Spuren dieser Sichtweise in sich. Das bedeutet nicht, dass meine Kritik weniger wertvoll ist. Doch besonders in Bezug auf Rassismus und Intersektionalität gilt es, Räume für Stimmen von Schwarzen Menschen und BIPoC zu öffnen, die viel zu oft übergangen werden, und anzuerkennen, dass meine Perspektive nur eine von vielen möglichen Sichtweisen ist. Mein Ziel ist es daher, mich aktiv darum zu bemühen, Platz zu schaffen – nicht nur in meinen eigenen Gedanken, sondern auch in diesem Buch.

BIPoC ist eine Abkürzung für »Black, Indigenous and People of Color«. Der Begriff wird genutzt, um Menschen zu bezeichnen, die Rassismus erfahren, weil sie nicht weiß gelesen werden – also nicht der gesellschaftlichen Norm von Weißsein entsprechen. »Schwarz« ist eine Selbstbezeichnung Schwarzer Menschen. Darüber hinaus gibt es aber weitere Selbstbezeichnungen (z.B. afrodeutsch, Person of Color oder asiatisch-deutsch).

Bevor ich die erste Seite geschrieben habe, habe ich mir selbst ein Versprechen gegeben: Höre niemals damit auf, dich zu fragen, »was fehlt«.1 Wenn ich also Fehler mache, Lebensrealitäten vergesse oder wichtige Aspekte übersehe, hoffe ich, dass dies als Teil eines ehrlichen Bemühens verstanden wird – und Kritik daran ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich gewünscht.

Dazu kommt, dass ich mich nicht nur täglich in dem System bewege, ich bin auch ein Teil des Systems. Das bedeutet, auch ich reproduziere internalisierte Normen, Werte und Erwartungen des akademischen Umfelds. Dies zu erkennen, kostet in einem ersten Schritt: Zeit. Eigene Denk- und Erwartungsmuster werden nicht binnen der Ziehzeit eines Kamillentees aufgebrochen. Ich habe Jahre gebraucht. Ich war ableistisch.2 Ich war klassistisch.3 Ich war rassistisch. Und auch heute ertappe ich mich noch oft dabei, wie mir mein Gehirn Gedanken zuflüstert: Wenn der Student es nicht schafft, regelmäßig seine Mails zu lesen, wie will er dann später in der Schule zurechtkommen? oder Wenn sie die Stelle nicht bekommen hat, liegt es sicher daran, dass sie nicht qualifiziert genug war.

Tut das weh? Verdammt, und wie. Das ist der zweite Schritt der Erkenntnis: Schmerz. Es ist ein Gefühl von tiefer Traurigkeit, Wut und Enttäuschung über das eigene Handeln vergangener Tage und Fassungslosigkeit, warum man all das nicht schon früher hat sehen können, wollen, sollen, müssen. Doch sich selbst immer wieder infrage zu stellen, erfordert den dritten Schritt: Mut. Mut ist aber oft nicht laut oder dramatisch, Mut beginnt im Kleinen. Mut steckt in den täglichen Entscheidungen, in den kleinen Momenten, in denen wir innehalten und bewusst hinterfragen, ob das, was uns gesagt wird oder was wir von uns selbst und von anderen erwarten, wirklich unseren eigenen Werten entspricht.

Wie mein geschätzter Kollege und Freund Ferdinand Stebner einst so ähnlich am Ende seiner Keynote beim Gesamtschullehrer:innentag sagte: »Es beginnt mit einem Schritt. Dann mit einer Bewegung. Und vielleicht entsteht daraus eine Revolution.«1Und so ist dieses Buch ein erster Schritt. Ob es eine Bewegung geben wird? Nun, das liegt ganz bei euch (und natürlich auch daran, wie gut ich hier meine Arbeit gemacht habe). Ich will gar nicht wie ein Sprüchekalender klingen, aber manchmal liegt darin viel Wahres. Der Wandel hin zu einem wertschätzenderen, vielfältigeren und menschlicheren Bildungssystem beginnt nicht im Außen, sondern in jedem und jeder Einzelnen von uns. Packen wa’s?

Bitte achtet beim Lesen gut auf euch. Nehmt euch Raum, wenn ihr welchen braucht, und legt das Buch weg, wenn euch danach ist. In diesem Buch werden Diskriminierungserfahrungen, sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch thematisiert. Dies kann Erinnerungen an eigene Erlebnisse oder Gefühle hervorrufen, die auch nach dem Lesen nachwirken können.

Wenn in diesem Buch von Frauen die Rede ist, sind damit nicht ausschließlich cis Frauen gemeint, also Personen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Eingeschlossen sind auch trans*Frauen, inter*, nicht binäre, agender und andere Personen, die von patriarchalen und/oder geschlechtsbezogenen Machtverhältnissen betroffen sind – darunter auch Männer und trans*Personen, die sich zum Beispiel in Transition befinden oder klassische Männlichkeitskonzepte ablehnen. Sprache bleibt hier immer eine Annäherung, nie eine vollständige Abbildung. Gleichzeitig beziehe ich mich an vielen Stellen auf Studien, deren Daten ausschließlich zu cis Frauen erhoben wurden oder die mit binären Geschlechterkategorien arbeiten. Diese Einschränkung liegt in der aktuellen Forschungspraxis begründet und spiegelt nicht mein eigenes Verständnis von Geschlecht wider. Wichtig ist mir, strukturelle Erfahrungen sichtbar zu machen und nicht, Identitäten festzuschreiben. Ich arbeite in diesem Buch bewusst mit verschiedenen Formen des Genderns. Ich werde aber nie ausschließlich das generische Maskulinum verwenden, wohl aber das generische Femininum.

Alles ist miteinander verbunden

Ja, ich weiß, der Titel des Kapitels klingt wie aus einem Disney-Film entsprungen. Ein alter Röhrenfernseher aus den 1990er-Jahren. Das Geräusch, wenn man die Videokassette eingeführt hat. Zucker von Apfelringen an den Händen. Der ewige Kreis. Simba. Rafiki. Nala.

Ich war drei Jahre alt, als der Film Der König der Löwen in die Kinos kam. Und schon damals wurden die Weichen für dieses Buch gestellt. Für meine guten Noten. Für mein Abitur. Für meinen Hochschulabschluss. Für meine aktuelle Promotion. Nein, nicht durch den Film, so großartig ich ihn auch finde. Sondern durch etwas, das ich tagtäglich hatte, aber als Kind gar nicht wirklich wahrnahm. Und damit meine ich nicht, dass ich schon mit drei Jahren Klavier-, Ballett- und Kletterunterricht nahm. Auch waren wir nicht jedes Wochenende in Museen oder Ausstellungen. Ich meine damit etwas, das auf den ersten Blick ganz trivial erscheinen mag: Mir wurde vorgelesen. Jeden Tag.

Viele Studien2 konnten mittlerweile zeigen, dass frühes und regelmäßiges Vorlesen für die Entwicklung von Kindern wichtig ist. Wer lesen und schreiben kann, ist in der Schule erfolgreicher, hat ein besseres Einkommen, bessere Berufsaussichten und eine bessere Gesundheit. Besitzen Kinder vor der Einschulung durch regelmäßiges Vorlesen und einen vielfältigen Sprachgebrauch bereits einen größeren Wortschatz und damit ein gutes phonologisches Bewusstsein,4 sind sie in ihrer gesamten Bildungslaufbahn erfolgreicher als Kinder, die einen geringeren Wortschatz haben. Auch hat es einen Einfluss auf die kindliche Sprachentwicklung, wie viel in den Familien gesprochen wird. Sei es durch regelmäßiges Erklären, Fragenstellen oder die Beschreibungen von Gefühlen und Gedanken durch die Eltern.3

Für mich wäre jetzt ein naheliegender Gedanke: Wenn bekannt ist, dass Vorlesen und der generelle Sprachgebrauch in einer Familie so viel Power hat5 – dann lesen doch sicher alle Eltern ihren Kindern regelmäßig vor, oder? Nun, leider nein. Nur etwa jedem dritten Kind in Deutschland zwischen zwei und acht Jahren wird höchstens einmal in der Woche vorgelesen.4 Vor allem in Haushalten mit höherem Bildungsniveau und ohne Einwanderungsgeschichte wird früher und häufiger vorgelesen, wobei die Einwanderungsgeschichte dabei weniger eine Rolle spielt – vielmehr ist die formale Bildung der Eltern entscheidend, wie die Stiftung Lesen im Vorlesemonitor 2024 feststellt.5 Auch wachsen Kinder in Haushalten mit einem höheren Bildungsniveau zum Beispiel nicht nur mit einfachen, kurzen Sätze auf (»Iss dein Brot«), sondern auch mit längeren und anspruchsvolleren Sätzen mit mehr Details und Strukturen (»Wenn du dein Brot aufgegessen hast, kannst du noch ein Stück Obst haben«), was zu einem größeren Wortschatz und einer besseren grammatikalischen Entwicklung führt.

Die Verwendung des Begriffs »Migrationshintergrund« wird zunehmend kritisiert. Dieser Begriff signalisiere eine Abweichung von der »Standardbevölkerung«, fördere Polarisierung und verschleiere Diskriminierungen sowie Rassismus. Statt pauschal alle Menschen mit Einwanderungsgeschichte in eine Kategorie zu stecken, sollte genauer unterschieden werden zum Beispiel zwischen erster und zweiter Generation, Sprachhintergrund oder Einwanderungserfahrungen.

In diesem Buch fasse ich jedoch eine Studienlage zusammen, die den Begriff »Migrationshintergrund« teilweise in seiner undifferenzierten Form nutzt. Deshalb verwende ich, um mich von dem Begriff zu distanzieren, in diesem Buch den Begriff »Einwanderungsgeschichte«, bin mir aber bewusst, dass hier eine Differenzierung grundsätzlich nötig wäre. Gleichzeitig ist mir wichtig, die berechtigte Kritik am Begriff nicht aus den Augen zu verlieren.

Philip Banse und Ulf Buermeyer nennen diese Unterschiede in ihrem Buch Die Baustellen der Nation die »Lotterie der Lebenschancen«.6 Denn: Das Aufwachsen von Kindern in Deutschland hängt stark mit ihrer familiären Herkunft, besonders mit ihrer sozialen Herkunft zusammen.

Soziale Herkunft meint das Umfeld, aus dem ein Mensch stammt, geprägt durch Faktoren wie Bildung, Beruf und Einkommen der Eltern (auch »sozioökonomischer Hintergrund« genannt). Sie beeinflusst die Lebens- und Bildungschancen maßgeblich. Es hat also nichts mit »sozial« im Sinne von Hilfsbereitschaft oder zwischenmenschlichem Verhalten zu tun.

Ja, das ist ein Standardsatz in vielen Zeitungen und wissenschaftlichen Artikeln, wenn es um die sogenannte soziale Ungleichheit geht. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass dieser Satz auch distanziert klingt. Man presst ein gesellschaftliches Megaproblem in einen einzelnen Satz und geht davon aus, dass den Lesenden die Tragweite dieses Problems bewusst wird.

Deswegen bekommt ihr nicht nur diesen Satz, sondern ein ganzes Kapitel. Ein ganzes Kapitel, um zu verstehen, wie sehr die soziale Ungleichheit verstrickt ist mit dem, was in den Elfenbeintürmen der Wissenschaft und Hochschule als selbstverständlich gilt – über die Reproduktion der akademischen »Elite« bis hin zu Türen, die sich für manche nie öffnen. Ein ganzes Kapitel, warum uns das alle etwas angehen sollte. Uns allen Sorgen bereiten sollte. Denn: Alles ist miteinander verbunden. Ich werde dafür ein wenig ausholen müssen und hoffe, dass ihr dranbleibt. Auch brauchen die folgenden Zeilen etwas mehr Konzentration, weil ich komplexe soziologische Themen anspreche. Doch gemeinsam kriegen wir das hin, okay?

Ungleich ist nicht immer gleich ungerecht

Maja und Sami

Was ist überhaupt diese soziale Ungleichheit? Stellen wir uns Maja und Sami vor. Beide sind sechs Jahre alt und gehen zusammen in die erste Klasse. Nun haben Wissenschaftler:innen in der Grundschule eine Studie durchgeführt und die Kompetenzen aller Kinder gemessen. Dabei kam heraus, dass Majas und Samis Testergebnisse nahezu identisch waren. Beide haben das gleiche Lernpotenzial. Doch ihre Lebensrealitäten könnten nicht unterschiedlicher sein.

Maja ist Einzelkind. Ihre Mütter haben beide studiert und sind berufstätig. Als Maja und Sami in der großen Hofpause spielen, erzählt Maja von ihrem Zimmer. »Also, ich habe ein eigenes Zimmer, ich mag mein iPad, das ist voller Spiele. Ich habe ein großes Bett, in dem ich immer mit Mama und Mami kuschle. Mit meinen Kuscheltieren spiele ich mit Anna und Max immer Familie, die ich aus dem Kindergarten kenne. Und am liebsten mag ich mein Regal mit den ganzen Büchern. Meine Eltern6 lesen mir jeden Abend Der kleine Drache Kokosnuss vor. Ich kann sogar schon ein paar Wörter ganz alleine lesen!« In ihrer Stimme ist Stolz zu hören, ihr Gesicht hellt sich merklich auf, während sie erzählt.

Sami hingegen schaut ein wenig verlegen auf den Boden. Er lebt mit seinen drei Geschwistern bei seiner alleinerziehenden Mutter, die eine Ausbildung gemacht hat und im Einzelhandel tätig ist. Zu seinem Vater hat er keinen Kontakt. Er hat im Gegensatz zu Maja kein eigenes Zimmer, sondern teilt es sich mit seinen Geschwistern. Er hat einen kleinen Schrank, in dem immer ein oder zwei Bücher liegen, die ihm seine große Schwester aus der Bibliothek ausleiht. Sie sind oft allein, da die Mutter einen zweiten Job angenommen hat, um den lang ersehnten Urlaub zu finanzieren. Darum sind Sami und seine Geschwister nach der Schule häufig bei den Großeltern. Auch war Sami, im Gegensatz zu Maja, in keiner Kita, sondern immer bei Oma und Opa.

Schulterzuckend sagt er: »Mama liest mir nicht vor, weil sie immer so müde vom Arbeiten ist. Aber das ist okay, weil ich bald zum ersten Mal in den Urlaub fahre. Und meine große Schwester liest mir manchmal vor, das ist toll! Und wenn ich bei Oma und Opa bin, dann erzählen sie Geschichten aus der Türkei.« Sami hebt mit einem schiefen Lächeln die Schultern hoch. Im nächsten Augenblick nimmt Maja ihn an die Hand, zieht ihn zum Klettergerüst, und sie spielen mit einer Unbefangenheit, wie sie nur Kindern eigen ist.

Was kann man an diesem fiktiven Beispiel sehen? Maja und Sami starten zwar gemeinsam in ihr erstes Schuljahr, doch sie starten beide nicht bei null. Vielmehr bringen sie unterschiedliche Kompetenzen mit, weil sie zu Hause unterschiedliche Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten haben.

Kompetenzen meint vereinfacht ausgedrückt die Verbindung aus Wissen und Können. Es geht dabei nicht nur darum, etwas zu wissen, sondern auch darum, dieses Wissen in verschiedenen Situationen anwenden zu können. Je besser Kinder Kompetenzen erlernen, desto souveräner können sie später durchs Leben gehen.

Maja profitiert nicht nur von einem lernförderlicheren Zuhause, sondern auch von dem Besuch einer Kindestageseinrichtung. Viele Studien zeigen, dass der Besuch einer Kita wichtige Fähigkeiten und Einstellungen fördert, die für eine erfolgreiche Bildungs- und Berufslaufbahn entscheidend sind.7 Für sozial benachteiligte Kinder ist der Besuch einer Kita besonders wichtig, weil er helfen kann, Unterschiede in ihren Fähigkeiten auszugleichen. Problematisch ist jedoch, dass gerade diese Kinder oft keinen Platz in einer Kita bekommen, während Kinder aus wohlhabenderen Familien seltener davon betroffen sind. Auch besuchen Kinder mit Einwanderungsgeschichte wie Sami seltener eine Kita, unter anderem aufgrund komplizierter Aufnahmeverfahren und unzureichender mehrsprachiger Informationen für Eltern mit gering(er)en Deutschkenntnissen.8

Als Bildungsforscherin weiß ich, dass sich Bildungsungleichheiten bereits in den ersten Lebensjahren entwickeln, lange bevor die Kinder in die Schule kommen. Will man den frühen Ungleichheiten entschieden entgegentreten, braucht es eine enorme Investition in die frühkindliche Bildung. Und damit meine ich nicht nur Geld, sondern auch ein bildungs- und familienpolitisches tragfähiges Konzept, das das Thema ganz oben auf die politische Agenda setzt. Nicht umsonst fordern Forscher:innen wie Aladin El-Mafaalani ein »Sondervermögen Bildung« vom Bund.9

Soziale Ungleichheit

Menschen können sich aufgrund vieler Merkmale unterscheiden. Dazu gehören zugeschriebene Merkmale wie Herkunft, Geschlecht, Ethnizität, Haarfarbe, Alter. Aber auch erworbene Merkmale wie Beruf, Bildung, Einkommen, Vermögen. Das bedeutet in der Konsequenz, dass der Zugriff auf Ressourcen, Chancen und Macht im Leben unterschiedlich verteilt ist, je nachdem, woher man kommt, wie viel Geld die eigene Familie hat, ob man ein Mann oder eine Frau oder nicht binär ist oder welche Hautfarbe man hat. Bei Sami und Maja lässt sich gut erkennen, dass ihre Lebensrealitäten von Anfang an ungleich sind. Es macht aber einen Unterschied, ob Sami und Maja ungleich gerne Tomatensoße mögen oder ob ihre Familien ungleich viel Geld haben. Während Geschmäcker individuelle Vorlieben sind, beeinflusst der Zugang zu finanziellen Ressourcen die gesamte Lebensgestaltung.

Von sozialer Ungleichheit wird also dann gesprochen, wenn Menschen ungleichen Zugang zu wichtigen gesellschaftlichen Ressourcen und Positionen haben. Diese Unterschiede sind dauerhaft und führen dazu, dass einige Gruppen bessere Chancen im Leben haben als andere – sei es durch mehr Macht, Einfluss oder bessere Möglichkeiten zur Teilhabe.10 Dass Sami Tomatensoße lieber mag als Maja, hat für ihn auf längere Sicht weder wirkliche Vor- noch Nachteile. Dass Maja häufiger vorgelesen wird und sie ein eigenes Zimmer hat, bringt ihr hingegen zum Beispiel einen Vorteil beim Erledigen von Hausaufgaben. Beziehen sich die sozialen Ungleichheiten konkret auf ungleiche Bildungschancen unterschiedlicher sozialer Gruppen, spricht man auch von »Bildungsungleichheiten«.

Doch was ungleich ist, ist nicht automatisch ungerecht. Beide Begriffe kommen aus den Sozialwissenschaften und werden (leider) oft als Synonyme verwendet, sind aber zwei unterschiedliche Konzepte. Während eine Ungleichheit eher eine wertneutrale Beschreibung einer Tatsache ist, ist eine Ungerechtigkeit eine moralischeBewertung dieser Tatsache. Eine soziale Ungleichheit kann dann dauerhaft bestehen, wenn sie gesellschaftlich akzeptiert und legitimiert wird.

Als gerecht betrachtet wird eine Ungleichheit dann, wenn alle Menschen unter gleichen Bedingungen in ihren Lebenslauf starten können. Das bedeutet, dass jede:r grundsätzlich die gleiche Möglichkeit haben sollte, in einem fairen Wettbewerb erfolgreich zu sein – ganz gleich, welches Einkommen die Eltern haben oder welcher Herkunft sie sind.11 Getreu dem Sprichwort: Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Das nennt man das »meritokratische Ideal«.

In einer Meritokratie zählen ausschließlich die Fähigkeiten und Leistungen von Personen. Es geht darum, dass Positionen und Privilegien aufgrund der erbrachten Leistung und des Talents vergeben werden. In diesem System haben theoretisch alle die gleiche Chance, durch harte Arbeit und Talent erfolgreich zu sein.

Soziale (Un-)Gerechtigkeit

Doch wann wird eine Ungleichheit ungerecht? Sozial ungerecht wird eine soziale Ungleichheit nach dem meritokratischen Ideal dann, wenn zum Beispiel Menschen mit gleichen Fähigkeiten und Arbeitspensen unterschiedliche Einkommen beziehen oder aufgrund persönlicher Merkmale oder familiärer Hintergründe systematisch von Chancen, Ressourcen und Mitbestimmungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden oder ihnen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe oder Religion der Zugang zu höherer Bildung verwehrt bleibt. Es ist demnach ungerecht, wenn Kinder aufgrund ihrer sozialen Herkunft von Beginn an bessere Startchancen im Leben haben als andere – unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten und Anstrengungen. Bezogen auf Sami und Maja wird ihre Ungleichheit dann zu einer Bildungsungerechtigkeit, wenn Sami aufgrund seines familiären Hintergrundes zum Beispiel seltener vorgelesen wird, er keine zusätzliche Unterstützung erhält und das einen negativen Einfluss auf seine sprachliche Entwicklung und späteren Bildungserfolg hat (sogenannter primärer Herkunftseffekt).7 Das zeigt sich weiter darin, dass Kinder aus sozial privilegierten Familien wie Maja bessere Noten erhalten, wahrscheinlicher eine Gymnasialempfehlung bekommen und auch wahrscheinlicher auf ein Gymnasium übergehen als Kinder aus sozial weniger privilegierten Familien. So wissen wir aus der Forschung,12 dass Lehrkräfte neben dem elterlichen Unterstützungsverhalten auch mitbewerten, wie »vertraut« Eltern mit der Schulform Gymnasium sind, und das in ihre Empfehlungspraxis einbeziehen. Auch trauen Lehrkräfte den Kindern aus sozial begünstigten Familien mehr zu, wodurch sie im Zweifel eher eine Empfehlung für das Gymnasium aussprechen.

Besonders gestaunt habe ich, als ich zum ersten Mal vom sogenannten sekundären Herkunftseffekt gehört habe. Geht es, wie oben beschrieben, beim primären Herkunftseffekt um resultierende Ungleichheiten aufgrund von herkunftsbedingten Leistungsunterschieden zwischen Schülerinnen und Schülern, handelt es sich beim sekundären Herkunftseffekt um Unterschiede im Entscheidungsverhalten von Eltern. Eltern wägen je nach eigener sozialer Schicht ab, welcher Nutzen sich aus dem Besuch einer bestimmten Schulform ergibt und welche Kosten damit verbunden sind. Sie entscheiden sich dann für jene Schulform, die sie für ihr Kind als am vorteilhaftesten erachten – jedoch nicht nur basierend auf der tatsächlichen Leistung des Kindes, sondern auch auf Grundlage ihrer eigenen Bildungserfahrungen, finanziellen Möglichkeiten und sozialen Erwartungen. So zeigen Studien,13 dass Eltern aus akademischen Haushalten eher dazu neigen, ihre Kinder auch bei durchschnittlichen Leistungen auf ein Gymnasium zu schicken, während sozial benachteiligte Eltern oft zurückhaltender sind und sich eher gegen ein Gymnasium entscheiden – selbst wenn ihre Kinder das Potenzial für eine höhere Schulform hätten.

Diese Erkenntnis hat damals, als ich im Studium von dem Effekt gehört habe, in besonderer Weise mein Gerechtigkeitsempfinden verletzt. So wird sich Samis Mutter trotz der guten Leistung ihres Sohnes gegen dessen Besuch auf dem Gymnasium entscheiden. Sie hat Sorge, dass sie ihrem Sohn bei Fragen nicht gut helfen kann, und für Nachhilfe fehlt ihr das Geld. Außerdem war sie selbst nie auf einem Gymnasium und kann sich schwer vorstellen, welche Herausforderungen und Möglichkeiten dieser Bildungsweg mit sich bringt. Zudem hat sie gehört, dass Kinder aus »einfacheren« Verhältnissen dort oft größere Schwierigkeiten haben. Also entscheidet sich Samis Mutter für den vermeintlich sichereren Weg, mit dem sie vertraut ist und den sie für realistischer und erfolgversprechender hält.

Halten wir fest: Kinder aus sozial weniger begünstigten Familien verfügen im Vergleich zu Kindern aus sozial privilegierten Familien über niedrigere schulische Kompetenzen, werden bei gleicher Leistung von Lehrkräften schlechter bewertet, haben auch bei gleichen Schulleistungen und Noten geringere Chancen auf eine Gymnasialempfehlung und gehen bei gleichen Leistungen seltener auf ein Gymnasium. Diese bildungswissenschaftlichen Fakten widersprechen dem Prinzip einer demokratischen Leistungsgesellschaft und einer gerechten Bildungspolitik. Diese sollte sicherstellen, dass jedes Kind, unabhängig von seinem sozioökonomischen Hintergrund, die notwendige Unterstützung, Ressourcen und Bildung erhält, um das eigene Leben später selbstständig und selbstbestimmt führen und sich aktiv in die Gesellschaft integrieren zu können. Hier versagt die Bildungspolitik meines Erachtens seit Jahren.

Ein paar Zahlen aus der Bildungsforschung

Das Beispiel von Sami zeigt: Schüler:innen aus einfachen sozialen Verhältnissen haben es im deutschen Bildungssystem schwerer, gute Leistungen zu erbringen, selbst wenn sie genauso talentiert sind wie ihre Mitschüler:innen. So gehen in der PISA-Studie knapp 19 Prozent der Leistungsunterschiede zwischen Schüler:innen auf sozial ungleiche Ausgangslagen zurück.14 Ähnliches zeigt sich beim Übergang von Kindern auf die weiterführende Schule. Laut der ifo-Studie15 besuchen bundesweit nur 27 Prozent der Kinder aus benachteiligten Verhältnissen ein Gymnasium, verglichen mit einem Anteil von 60 Prozent aus günstigen sozialen Verhältnissen. Kinder aus sozial privilegierten Familien8 (z.B. wenn die Eltern Ärzt:innen, Jurist:innen oder Professor:innen sind) hatten laut IGLU-Studie (2016) bei gleichen kognitiven Fähigkeiten und Lesekompetenzen eine fast vierfach höhere Wahrscheinlichkeit, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten, als Kinder von Facharbeitenden.16 Ich will das noch mal wiederholen, weil es vielleicht untergegangen ist: bei gleichen kognitiven Fähigkeiten. Weiter liegt die Mathematikleistung von 15-jährigen Schüler:innen aus sozial schwachen Familien durchschnittlich etwa vier Schuljahre hinter den Leistungen von sozial privilegierteren Schüler:innen. Damit ist Deutschland international gesehen eines der ungerechtesten Bildungssysteme überhaupt.

Dass die Herkunft maßgeblich über den Bildungserfolg bestimmt, zeigt auch der Anteil von Nichtakademikerkindern an unterschiedlichen Stellen des Bildungssystems. Beträgt ihr Anteil in der Grundschule noch etwa drei Viertel, liegt er an der Hochschule9 bei etwas weniger als der Hälfte. Der sogenannte Hochschultrichter ist ein Symptom der großen Bildungsungleichheit in Deutschland: So beginnen 79 von 100 Kindern, deren Eltern einen Hochschulabschluss haben, ein Studium, bei Nichtakademikerkinder sind es nur 27 von 100.17

Moment – wenn ungefähr die Hälfte der Studierenden aus nicht akademischen Elternhäusern stammt, warum dann der Aufschrei? Wo ist da das Problem?

Um diese scheinbare Diskrepanz zu verstehen, müssen wir statistische Details betrachten. Die Gesamtbevölkerung beinhaltet einen größeren Anteil von Menschen aus Nichtakademikerhaushalten als Menschen aus Akademikerhaushalten. Menschen aus Nichtakademikerhaushalten bilden damit die Mehrheit der Bevölkerung. Obwohl ein geringerer Prozentsatz dieser Gruppe ein Studium beginnt, ist ihre absolute Zahl in der Bevölkerung hoch, wodurch sie unter den Studierenden immer noch stark vertreten ist. Anders formuliert: Ein geringer prozentualer Anteil kann daher immer noch eine hohe Anzahl an Personen bedeuten.

Machen wir ein Gedankenspiel: Angenommen, in Deutschland gibt es zehn Millionen Kinder schulpflichtigen Alters. Davon kommen sieben Millionen (70 Prozent) aus Nichtakademikerhaushalten und drei Millionen (30 Prozent) aus Akademikerhaushalten. Wenn aus den Nichtakademikerhaushalten nur 27 Prozent der Kinder ein Studium beginnen, ergibt das 1,9 Millionen Studienanfänger:innen aus Nichtakademikerhaushalten (27 Prozent von 7 Mio.). Von den Akademikerhaushalten beginnen hingegen 79 Prozent ein Studium, das sind 2,4 Millionen (79 Prozent von 3 Mio.). Zwar fällt somit der Anteil an Studienanfänger:innen aus Akademiker- und Nichtakademikerhaushalten relativ ähnlich aus (1,9 Mio. entsprechen 44 Prozent und 2,4 Mio. 56 Prozent der insgesamt 4,3 Mio. Studienanfänger:innen im fiktiven Beispiel) – jedoch entspricht dies bei Weitem nicht dem Verhältnis von Akademiker:innen und Nichtakademiker:innen in der Gesamtbevölkerung. Der im Verhältnis zu deren Anteil an der Gesamtbevölkerung viel höhere Anteil der Studienanfänger:innen aus Akademikerhaushalten zeigt, dass die Chancen immer noch ungleich verteilt sind. Diese Befunde sind seit Jahrzehnten stabil (!).

Und trotzdem hält sich der Glaube an »Nur die Harten kommen in den Garten« aka Meritokratie in Deutschland ungebrochen – also der Glaube daran, dass allein die Leistung zähle und dass jede und jeder es schaffen könne, wenn sie oder er sich nur genug anstrenge. Ludger Wößmann hat zusammen mit Kolleg:innen die Ergebnisse des ifo-Bildungsbarometers veröffentlicht18 und darin Deutsche befragt, wie sie über Bildungsungleichheit denken. Ein Großteil findet, dass ein hoher Bildungsabschluss eher von der eigenen Anstrengung als von äußeren Umständen abhängt. Es ist eine beruhigende Vorstellung, dass das Leben eine gerechte Belohnung für meine Anstrengungen bereithält. Es vereinfacht die Welt und entlastet einen von der Verantwortung, strukturelle Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen zu adressieren. Wer es nicht geschafft hat, hat sich eben einfach nicht genug angestrengt. Meritokratie scheint kein Heilmittel gegen Ungerechtigkeit zu sein, vielmehr ist sie eine Rechtfertigung. Ein Garant für den eigenen Seelenfrieden.

Ich frage mich, wie viele Studien es noch braucht, bis eines selbstverständlich geworden ist: Nein, wir starten nicht alle gleich. Nein, auch wenn man sich den Arsch aufreißt, kann man nicht alles erreichen. Es ist nicht nur eine Frage des individuellen Willens und der persönlichen Anstrengung, die darüber entscheidet, wer Erfolg hat und wer nicht. Es ist auch nicht getan mit Manifestieren. Auch nicht mit dem nach Orangen duftenden Duschgel »Motivationsbrise«. Auch nicht mit einem Visionboard. Und schon gar nicht mit irgendwelchen Coaches auf Instagram, die für 1500 Euro ein »So-wirst-auch-du-erfolgreich-Paket« verkaufen.

Es ist nämlich so. Und ja, mir tut das gerade auch weh. Reißen wir das Pflaster ab. Mit einem Ruck. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Chancenverteilung ungleich ist. Die Lotterie der Lebenschancen ist eben eine – nun ja, Lotterie. Für einige bedeutet das gezogene Los Reichtum, Macht und Ruhm.10 Doch für viele ist das Los ein Kampf. Egal, wie sehr man sich auch anstrengt, man ist nur so gut, wie die strukturellen Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft es zulassen. Dabei ist es aber nicht nur die Aufgabe des Staates, diesen Umstand zu ändern – auch wenn ich ihn hier in der primären Verantwortung sehe. Es ist auch unsere Aufgabe. Die der gesamten Gesellschaft, der Wirtschaft und jedes Einzelnen von uns, von dir und mir – Bedingungen zu schaffen, unter denen eine Bildungsgerechtigkeit möglich ist, die mehr als nur ein Lippenbekenntnis ist.

Denn: Die Qualität von Bildung ist immer ein Abbild unserer Gesellschaft, und die Gesellschaft kann nur so sein, wie sie gebildet wird. Gute Bildung ist ein zentraler Faktor für unseren Wohlstand. Sie ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und wirtschaftlichen Erfolg. So geht mit jedem zusätzlichen Bildungsjahr ein um etwa zehn Prozent höheres Arbeitsmarkteinkommen einher.19 In einem Land, in dem Bildung unsere wichtigste Ressource ist, können wir es uns nicht erlauben, nicht in sie zu investieren.

Warum schreibe ich all das? Ja, auch hier habe ich den roten Faden noch fest in der Hand und zeitgleich die Hoffnung, euch noch nicht verloren zu haben. Was hat all das mit Hochschule und dem Wissenschaftssystem zu tun? Nun, irgendwie alles.

Das große Ganze

Das Wissenschafts- und Hochschulsystem ist nicht als losgelöstes System zu betrachten. Das heißt nicht, dass es nicht schon allein dort viel zu (be-)staunen gäbe. Ich würde sogar sagen, dass Menschen Geld bezahlen würden, um vor großen Fensterscheiben seltene Exemplare der akademischen Elite in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten. Es gibt Sondervorstellungen für die spektakuläre Show der Drittmitteljagd, bei der Forschende wie dressierte Zirkustiere ihre Projekte vor Geldgeber:innen präsentieren, in der Hoffnung, eine kleine Finanzierungszusage zu ergattern. Und wer wirklich Nervenkitzel sucht, könnte einen Blick hinter die Kulissen werfen: Prekär beschäftigte Wissenschaftler:innen jonglieren zwischen befristeten Verträgen und unbezahlten Überstunden, während ihre Publikationsliste schneller wachsen muss als ihr Bankkonto. Akademisches Dschungelcamp oder so. Doch ich werde zynisch.

Vielmehr meine ich damit, dass das Wissenschafts- und Hochschulsystem nicht losgelöst von den großen bildungspolitischen und bildungsökonomischen Forderungen betrachtet werden kann. Auch wenn wir, und damit meine ich Menschen wie mich aus dem Hochschul- und Wissenschaftssystem, gern als Elfenbeinturm in einem abgeschiedenen Land voller Feen und Einhörner gesehen werden – dieser Elfenbeinturm steht nicht isoliert irgendwo im luftleeren Raum, sondern ist ein knallhartes Abbild der Gesellschaft. Ja, ich würde sogar sagen, dass Wissenschaft und Hochschulen nur in dem Maße veränderbar sind, wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen es zulassen. Ich springe jetzt ein wenig von Punkt zu Punkt, um euch die gesamte Bandbreite der Zusammenhänge einmal aufzuzeigen.

Fragen rund um die Vereinbarkeit von Familie und Arbeiten in der Wissenschaft können nur beantwortet werden, wenn auch die Care-Verantwortung in der Gesellschaft neu gedacht und gerecht verteilt wird. Auch kann eine höhere Bildungsbeteiligung von Kindern aus nicht akademischen Familien nicht nachhaltig erreicht werden, solange nicht verstärkt und konsequent in die frühkindliche Bildung investiert wird. Förderlich dafür ist auch nicht das chauvinistische Narrativ, dass allein der Weg in die Hochschule als erstrebenswert gilt. Der Philosoph Michael Sandel kritisiert in seinem Werk Vom Ende des Gemeinwohls20 die Überbewertung akademischer Bildung und plädiert für die Anerkennung praktischer Tätigkeiten, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.11 Hier kickt auch mein eigener Klassismus, und ich möchte mich darin üben, alternative Bildungswege neben dem Studium genauso zu schätzen und ihnen dieselbe Bedeutung beizumessen wie dem akademischen Hochschulbereich.

Wenn Promovierende im Vergleich zu anderen Hochqualifizierten viel stärker unter Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen leiden, ist ein konstanter Ausbau der ohnehin knappen Therapieplätze nicht nur ratsam, sondern für unser gesamtgesellschaftliches Zusammenleben essenziell. Aktuell finden die vielen Wissenschaftler:innen nicht die notwendige Unterstützung und Betreuung – unabhängig davon, dass das System ohnehin zermürbend ist. Von der Einstellung »Wenn das System dich kaputt macht, sei einfach härter« halte ich wenig. Auch kann die Queerfeindlichkeit im Wissenschafts- und Hochschulsystem kaum überwunden werden, solange kein strukturelles Bewusstsein für das Problem innerhalb der Gesellschaft existiert. Nicht zuletzt verstärkt durch die Ängste und Sorgen, die der Aufstieg der AfD und der immer aggressiver werdende Rechtsextremismus schürt. Gleiches gilt für Rassismus: Eine rassistische Gesellschaft produziert zwangsläufig eine rassistische Hochschule und ein rassistisches Wissenschaftssystem – und für Ableismus. Vom Frauenbild fange ich gar nicht erst an (zumindest hier nicht).