17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Brandstätter Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Serie: Auf dem Punkt

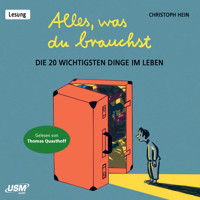

- Sprache: Deutsch

Die neue Macht der Wirtschaft – warum Geoökonomie unsere Zukunft bestimmt Die Globalisierung, wie wir sie kannten, ist vorbei. Erschütterungen wie die Finanzkrise, die Pandemie, Chinas Aufstieg oder Russlands Krieg gegen die Ukraine haben gezeigt: Wirtschaft ist ein geopolitisches Machtinstrument. Autokratien nutzen Handelsverflechtungen gezielt als Waffe, während westliche Demokratien um wirtschaftliche Resilienz kämpfen. Dieses Buch macht deutlich, warum Geoökonomie – das weltumspannende Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik – zur entscheidenden Strategie unserer Zeit wird. Wie sichern wir kritische Ressourcen? Wie verhindern wir gefährliche Abhängigkeiten? Was bedeuten Handelskriege? Und wie bleiben wir in einer multipolaren Welt wirtschaftlicher Machtkämpfe handlungsfähig? Fundiert und fesselnd zeigt Christoph Hein, warum "Wandel durch Handel" gescheitert ist und was es jetzt braucht: strategisches Denken, resilientere Lieferketten und eine gezielte Wirtschaftspolitik, die politische Stabilität sichert. Wer die Spielregeln der neuen Weltwirtschaft verstehen will, kommt an diesem Buch nicht vorbei.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Christoph Hein

Unsere Wirtschaft neu denken

Aus der Reihe »Auf dem Punkt«

Für Sarah

… ihr findet euren Weg!

1 Kein Land wirtschaftet für sich allein

2 Die Wiederentdeckung der Geoökonomie

3 Machtspiele in einer fragmentierten Welt

4 Europas Überleben im Wirtschaftskrieg

5 Nutzen wir unsere Spielräume

Anmerkungen und Quellen

Der Autor

1 Kein Land wirtschaftet für sich allein

»Das macht die böse Zeit, daß Narren Blinde führen.«

König Lear, iv/11

Die Chips in unseren Computern und Handys kommen aus Taiwan, das seinerseits Rohstoffe aus Sambia und Maschinen aus den Niederlanden bezieht. Unsere Handtücher wurden in Bangladesch gefertigt, die Pullover importieren wir aus der Türkei, wichtige Bodenschätze aus Australien. China ist Deutschlands größter ausländischer Lieferant, kauft aber Roboter, die im Schwäbischen entwickelt werden. Amerikanische Turnschuhe stammen aus Vietnam, ihre Ösen wurden aus Pakistan zugeliefert, und wenn sie fertig sind, werden sie in chinesische Container verladen, deren Stahl aus westaustralischem Eisenerz geschmolzen wurde, und gehen auf einen Frachter aus Hongkong. An Indien vorbei werden sie durch das Rote Meer nach Rotterdam verschifft. Für das Verzollen und die Auslieferung steht ein deutscher Logistikkonzern gerade. Ein polnischer Spediteur bringt die Pakete in ein Verteilzentrum. Gleichzeitig werden ihre Frachtdaten und Paketnummern über Rechenzentren in der Inneren Mongolei oder Singapur über Zehntausende Kilometer hinweg versandt.

Die fälligen Geldströme umziehen die Erde in Bruchteilen von Sekunden.

Die Globalisierung kann schwindelig machen. Sie hat die Welt enger zusammenrücken lassen. Rund 70 Prozent des internationalen Handels werden in globalen Lieferketten abgewickelt, schätzt die oecd (Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit). Jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt am Export. Jeder zweite Euro wird mit der Ausfuhr verdient. Zwischen 1990 und 2017 hat sich die weltweite Wirtschaftsleistung fast verdreifacht, der Anteil der Entwicklungsländer am Export verdoppelte sich auf 30 Prozent. Die Zahl der extrem Armen schrumpfte derweil von 2 Milliarden Menschen auf rund 700 Millionen. Die Globalisierung hat die Welt aber auch fragiler werden lassen.

Nicht, dass es keine Warnungen gegeben hätte. Die globale Finanzkrise 2008 war so eine. Das Schmelzen der Lieferketten während Corona eine weitere — über Nacht wurde nicht nur Toilettenpapier in Deutschland knapp, es fehlte auch an Bauteilen für Waschmaschinen, für Autos oder an Antibiotika. Denn sie alle sollten aus dem Ausland kommen. Dann zettelte Peking 2010 einen Handelskonflikt mit Japan, 2020 einen Handelskampf gegen das aufbegehrende Australien an. Der im Suezkanal festgefahrene Containerfrachter ›Ever Given‹ wurde zum Symbol für die Verletzlichkeit des Welthandels. Und der russische Überfall auf die Ukraine legte die Abhängigkeit von Bodenschätzen offen, begründete die Wiederaufrüstung Westeuropas, demonstrierte aber auch, wie Sanktionen schmerzen können. Immer deutlicher wurde in diesen Jahren die »Fragmentierung entlang geopolitischer Bruchlinien«.2

All diesen Weltereignissen ist gemein, dass sie mit Wucht unsere Abhängigkeit von einer funktionierenden Versorgung aufzeigen. In einer vernetzten Wirtschaftswelt müssen Absatz- und Beschaffungsmärkte erreichbar bleiben. Sind sie es nicht, gleitet die Globalisierung in Stunden ins Chaos ab. Werden sie blockiert, leiden ganze Völker. Denn verabschieden können sich Staaten aus ihren über Jahrzehnte gewachsenen transnationalen Netzwerken nur unter Schmerzen. Ein ›home-shoring‹, das Zurückholen der eigenen Industrie aus dem Ausland, wie es Manager zeitweise forderten, ist keine Lösung.

Es kann nicht um das Ende der Globalisierung gehen. Es zeichnet sich aber ab, dass sie ein anderes Gesicht tragen wird, andere Akteure in den Vordergrund rücken, die andere Netzwerke knüpfen. Angesichts des heraufgezogenen Endes der ›pax americana‹ wird sie multipolar und damit wesentlich stärker als bislang politisch geprägt sein. Ein weiter Horizont der Handelnden ist gefragt. Auch Wirtschaftsführer müssen geopolitisch denken. Sie müssen beweglicher, anpassungsfähiger werden.

Die Welt ist derart verbunden, dass jede Unterbrechung dieses Systems kommunizierender Röhren unweigerlich zu schmerzlichen Ausfällen führt. Um die Jahrtausendwende war es die Pflicht der jeweils nationalen Politik, vernetzte Volkswirtschaften rund um die Erde und voneinander abhängige Finanzmärkte zum Vorteil des eigenen Landes zu beeinflussen.

In einer krisenhaften Epoche ist es die Aufgabe von Politikern, Unternehmern und Managern, sich gegen Störungen zu wappnen. Zugleich können Regierungen die Verletzlichkeiten des Systems nutzen, um Vorteile für ihre Nation zu erlangen. Die Macht der Ökonomie ist nie größer als in Globalisierungsphasen. Politik ist heute immer auch Geopolitik, da sie grenzüberschreitend ausgerichtet sein muss. Das zeigen schon die grundlegenden Herausforderungen der Mensch-

Die Macht der Ökonomie ist nie größer als in Globalisierungsphasen.

heit im 21. Jahrhundert: Digitalisierung, Dekarbonisierung und Migration. Diese Veränderungen haben eine Dimension, die nur mit der Industriellen Revolution vergleichbar ist.

So kommt es zur Renaissance des Begriffs der ›Geoökonomie‹. »Ein nicht eben sprachschönes, aber nach dem eingebürgerten Vorbild der ›Geopolitik‹ zunächst kaum vermeidbares Wortgepräge«,3 schrieb der deutsche Nationalökonom Arthur Dix vor einhundert Jahren. Er hatte das Wortungetüm 1925 erstmals zum Titel eines Wirtschaftsbuches gemacht.

Seitdem gibt es Verwirrung um die Bedeutung dieser Wortschöpfung. Macht man sich einen breiten Begriff der Geoökonomie zu eigen, steht man vor einem großen Werkzeugkasten, bereit, für fast jeden staatlichen Zweck geöffnet zu werden. Zur Verfügung stehen Sanktionen, Embargos, Blockaden, nicht nur im Güter-, sondern auch im Finanzverkehr. Zölle, oft ganz spezifisch auf Gütergruppen oder Regionen zielend, und Handelsabkommen zählen dazu. Donald Trump erzwang im Sommer 2025 ein Schweigen der Waffen im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha — mit dem Androhen von Zöllen. Über Export-, Import- und Investitionskontrollen kann eine Regierung Mauern errichten. Das gelingt auch mit nichttarifären Handelshemmnissen, wie der verschleppten Abfertigung ausländischer Güter, die dann in Containern verrotten. Die Drohung mit dem Verkauf von us-Staatsanleihen ließ Trump in seiner Zollpolitik zaudern. Neu war die Drohung nicht: In der Suezkrise im Sommer 1956 marschierten französische, britische und israelische Truppen in Ägypten ein. Als der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower drohte, britische Pfund-Sterling-Anleihen zu verkaufen, zogen sich die fremden Truppen zurück; der Verkauf durch die Amerikaner hätte das Pfund ins Bodenlose gestürzt. Als ›Atombombe‹ unter den Sanktionen gilt das Abkoppeln von Banken vom internationalen Zahlungsnetzwerk Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Auch die Entwicklungs- und Katastrophenhilfe wird zum Erreichen geopolitischer Ziele genutzt. Eine dauerhafte, strategische Einschränkung ist in Südasien zu erkennen, wo der Kampf um die Ressource Wasser angeheizt wird, wenn Chinesen oder Inder im oberen Teil eines grenzüberschreitenden Stromes Kraftwerke bauen. Die fließende Grenze von einem Handelskrieg zu einem offenen Krieg wird bei Spionage, Sabotage, hybriden Angriffen etwa auf die Cyberstruktur oder den Finanzmarkt gestreift oder gar überschritten. Das Zerstören von Datenkabeln in der Ostsee oder vor Taiwan gehört in dieses Feld. Und schließlich nimmt die jüngere Sicht auf die Geoökonomie auch die Kriegswirtschaft mit auf.

»Die meisten Auseinandersetzungen, welche die internationale Politik prägen, sind entweder geoökonomischer Art oder bedienen sich (unter anderem) geoökonomischer Instrumente.«4

Die Grundlagen dieser Sicht- und Handlungsweise waren schon in den 1920er-Jahren bekannt. Bis zur Jahrtausendwende wurde das Konzept des robusten Auftretens auf den Weltmärkten durch eine wuchernde Globalisierung vernachlässigt. Heute, in einer postneoliberalen Unordnung, ist es jedem Politiker dringend geboten, geoökonomisch zu denken, will er in der multipolaren Welt Interessen seines Landes verteidigen. »Wirtschaftliche Stärke ist der Grundstein, um andere Formen von ›hard power‹ wie militärischen, diplomatischen und finanziellen Einfluss zu erlangen.«5Der Frankfurter Historiker Werner Plumpe weist darauf hin, »dass die wirtschaftlichen Handlungsspielräume der Regierungen in der Regel die politischen durchaus bestimmen«.6Die zweite Wahl Donald Trumps 2024 wirkte vor diesem Hintergrund wie ein Brandbeschleuniger. Mit seiner transaktionalen Politik war das Ende der über Jahre von den Demokratien des Westens propagierten ›regelbasierten Weltordnung‹ unter Führung der Wirtschaftsmacht usa erreicht — wer macht künftig die Regeln? Ein Präsident Trump in Tateinheit mit superreichen Gründern der Internetgeneration? Das Weiße Haus, das ganze Länder kaufen will und die Welt mit Zöllen überzieht? Peking, das sich 2025 auffallend zurückhaltend am Rande der Weltbühne postierte, weil es aus Trumps Chaos Gewinn schlagen wollte? Russland, das mit China, aber auch Iran und Nordkorea eine Allianz der Autokraten und Despoten schmiedete? Eine neue Achse aufstrebender Schwellenländer unter Pekings Führung? Oder gar Brüssel, aufgeweckt von den Wirren um Trumps Wiederwahl und gezwungen, endlich Rückgrat, Finanzkraft und Selbstbewusstsein zu zeigen?

Als Trump und sein Vize J. D. Vance den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Ende Februar 2025 vor laufenden Kameras im Weißen Haus demütigten, machte das Diktum vom »Ende des Westens« die Runde. »Noch ist unklar, wo dieser Prozess enden wird: in einer unipolaren Welt mit einem (asiatischen oder amerikanischen) Hegemon, einer Rückkehr der bipolaren Ordnung (dieses Mal zwischen den usa und China) oder einer völlig neuen, multipolaren oder gar nonpolaren Welt, in der kein einheitliches Regelverständnis gefunden und kein einzelner Hegemonialstaat ausgemacht werden kann«,7fasste der ceo der Münchner Sicherheitskonferenz (msc), Benedikt Franke, die Lage Anfang 2025 zusammen.

Vor fast 40 Jahren hatte Paul Kennedy von »der anarchischen und kompetitiven Natur der Rivalitäten zwischen den Nationen«8 geschrieben. Zwischenzeitlich sah es für viele so aus, als nähmen die Konflikte ab. Es war eine europäische Illusion, mit der sich — auf Kosten anderer — gut leben ließ. Bei ihrer Grundsatzrede als neu gewählte Kommissionspräsidentin der Europäischen Union sagte Ursula von der Leyen Anfang November 2019 in Berlin: »Europa muss auch die Sprache der Macht lernen.«9 Fünf Jahre später, bei der Verleihung des Karlspreises, sollte sie dann von »Großmächten« sprechen, »die bereit sind, alle lauteren und unlauteren Mittel einzusetzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Lange Zeit haben zu viele von uns geglaubt, dass diese Art von Ereignissen nur noch in Geschichtsbüchern vorkommt«.10 Der eu bleibt nur, sich neu zu erfinden. Es mag eine Utopie bleiben, aber die Demokratien müssen sich bewegen. Sie müssen sich aufraffen, Europa handlungsfähig machen. Die wirtschaftliche Größe der eu reicht alleine nicht aus. Sie muss durch politische Einigkeit und Verteidigungskraft unterfüttert werden. Seit die Amerikaner die Handelsordnung zerbrachen, Peking und Moskau den Schulterschluss übten, China seine Rohstofflieferungen verknappte, gibt es keinen Zweifel mehr an der Notwendigkeit, Geoökonomie als Hauptbestandteil der Geopolitik zu betrachten. Wenn nicht Erstere die Politik sogar bestimmt.

2 Die Wiederentdeckung der Geoökonomie

Machen wir es uns einfach: »Geoökonomie kann man knicken«,11 sagte Joe Kaeser bei einer Buchvorstellung 2024 in Berlin. »Innovation« sei das Wort der Stunde, schob der frühere Vorstandsvorsitzende von Siemens nach. »Knicken« aber lässt sich die Geoökonomie schon lange nicht mehr. Getrieben von den Verwerfungen rund um die Erde, feiert der Begriff der ›Geoökonomie‹ rund um die Erde ein Wiederauferstehen. Die Frage nach Innovation, ihrer Förderung und ihrem Standort ist integrativer Bestandteil eines geoökonomischen Ansatzes. Allerdings gibt es in seiner Verwendung viele Unschärfen. Seine historischen Ursprünge, die im Deutschland der 1920er-Jahre liegen, sind verwischt. Amerikanische Konzepte haben sie überlagert.

»Geopolitik ist Wirtschaftspolitik ist Geoökonomie«, hatte der Ökonom Gabriel Felbermayr in der f.a.z. unter dem Titel »Wirtschaftspolitik als Waffe«12 wenige Monate vor Kaesers Bonmot geschrieben. Die Verbindung von Wirtschaft und Waffen galt über Jahrzehnte des ausklingenden 20. Jahrhunderts als unappetitlich, ja als anrüchig. ›Wandel durch Handel‹ hieß das Konzept etwa auch der Merkelschen Chinapolitik. Der Handel sollte die vermeintlich besseren, überzeugenderen Konzepte der westlichen Demokratien über die Grenzen tragen, zu einer langsamen Änderung in Verhalten und Denkmustern der Empfängerländer führen. Hinweise auf die schlechte Lage der Menschenrechte fielen hinter verschlossener Tür, Druck oder gar Zwang auszuüben, war in jenen Jahren des Dialogs verpönt. Wirtschaftliche Verflechtungen und Chancen sollten als Angebote verstanden werden, die für sich selbst sprachen. Es waren die starken Jahre der westlichen Demokratien. Ihre gewählten Führer übersahen dabei, dass ihre »Partnerländer« im Osten die Dialogbereitschaft und Nachsicht immer öfter als Schwäche auslegten. Und so begann China eine beispiellose Aufrüstung. Russland nutzte seine Bodenschätze wie Gas, um den Westen in eine Abhängigkeit zu locken.

Bis hinauf zu einem der Vorstände der Bundesbank führen heutige Redner und Autoren die Geoökonomie fälschlicherweise auf den amerikanischen Militärstrategen und Politologen Edward N. Luttwak zurück. Im Sommer 1990 hatte er einen Essay From Geopolitics to Geo-Economics betitelt. Luttwaks Text ist wichtig. Aber bei Weitem nicht der erste zum Thema. Er hat den Begriff, der heute wieder in aller Munde ist, nicht geprägt.

Ein geoökonomisches Handeln als Verschmelzen von Geopolitik und Wirtschaftspolitik ist uralt. Folgt man dem Ökonomen Jeffrey Sachs, hat die Globalisierung schon vor 70.000 Jahren im Paläolithikum mit der ersten Migration ihren Lauf genommen. Geschärft hat den Blick auf eine vernetzte Welt und ein notwendiges Regelwerk der Philosoph Immanuel Kant; in seinem Essay »Zum ewigen Frieden« entwickelt er 1795 eine aufgeklärte Ordnung, die die Welt naturgegeben zusammenführe. Darin geht er schon auf das Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik ein, wobei er wirtschaftliche Interessen als Triebfeder für politisches Handeln ausmacht: »Es ist der Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann, und der früher oder später sich jedes Volks bemächtigt. Weil nämlich unter allen der Staatsmacht untergeordneten Mächten (Mitteln) die Geldmacht wohl die zuverlässigste sein möchte, so sehen sich Staaten (…) gedrungen, den edlen Frieden zu befördern und, wo auch immer in der Welt Krieg auszubrechen droht, ihn durch Vermittelungen abzuwehren, gleich als ob sie deshalb im beständigen Bündnisse ständen (…).«13

Die erhoffte Ordnung, die der Königsberger entworfen hatte, floss schließlich in die Charta der Vereinten Nationen ein. Die Wirklichkeit aber blieb weit dahinter zurück. »Seit Tausenden von Jahren haben mächtige Länder wirtschaftliche Instrumente als Anreize und Druckmittel genutzt, um andere dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollen. Die Römer, die Medicis, die Franzosen und die Briten haben das alle während ihrer jeweiligen Herrschaft getan.«14 Geopolitik und Geoökonomie überlagern sich. Ihre jeweiligen Grenzen verschwimmen. Für beide gilt Robert Kaplans Hinweis: »Wenn politische Umbrüche sich häufen (…) bietet die Geografie eine Möglichkeit, sie zumindest teilweise zu verstehen.«15 Sie muss die Grundlage jeder politischen Strategie sein, sie definiert zahlreiche ökonomische Parameter — wie einen Reichtum an Bodenschätzen, die Ernährungslage, das Vorkommen von Wasser oder das Auftreten von Naturkatastrophen. Sehr vereinfacht ausgedrückt, entscheiden dann Menschen mit ihren Fähigkeiten, was sie aus dieser jeweiligen Ausgangslage machen können. Immer kam es dabei zu Auseinandersetzungen, Konflikten und Kriegen, bei denen es auch um Lebensbedingungen ging.

Die Geoökonomie schaut auf Voraussetzungen, Machtausprägung und Strategie unter den gegebenen Umständen. »Es geht um Selbstbehauptung in einer dynamischen Konkurrenzsituation, in der wirtschaftliche Stärke zugleich politische und militärische Handlungsfähigkeit bedeutet«,16 schreibt Werner Plumpe über die härteste Ausprägung der Geoökonomie, einen Wirtschaftskrieg. Die offensichtlichste Verschmelzung von politisch-militärischer Macht und wirtschaftlichen Interessen verkörperten die Ostindischen Kompanien. Ihr Ziel lag darin, möglichst große Handelsgewinne in Indien und Asien zu erzielen. Franzosen, Niederländer, Briten, Dänen, Schweden, Portugiesen, die Habsburger und die Preußen sicherten zu unterschiedlichen Zeiten kaufmännische Interessen militärisch ab. Dazu zählten Seeblockaden vor Siam — bei denen uns heute unweigerlich die Manöver Chinas vor den Küsten des Chip-Herstellers Taiwan in den Sinn kommen —, aber auch das Niederbrennen von Dörfern und das Ausrotten ganzer Volksstämme. Seinem Buch über die Ausplünderung der Banda-Inseln auf der Suche nach einer um 1616 extrem gesuchten Spekulationsware in London und Antwerpen gab Giles Milton einen passenden Titel: Muskatnuss und Musketen. Allerdings herrschte vor mehr als 500 Jahren auch eine Offenheit des Austauschs, getrieben von der Hoffnung auf Gewinne: »Der gesamte Ozean wurde von keinem der damaligen Imperien beherrscht, das Meer war offen, und der Handel wurde von Kaufleuten in den verschiedenen Handelsstädten organisiert: Mombasa, Malindi, Hormus, Mogadischu, Aden, Calicut, Melaka und so weiter. Diese Epoche ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es relative Stabilität und Wohlstand geben kann in einer Ordnung, die sich auf den Handel stützt. Solche Beispiele finden Sie auch anderswo in der Geschichte, an unterschiedlichen Orten, zum Beispiel die Seidenstraße von China über Konstantinopel bis nach Europa, den transsaharischen Handel mit Europa, das erstaunlich große Handelssystem in Polynesien im Südpazifik.«17

Der darauffolgende Kolonialismus als System der Europäer, ihre Habsucht zu befriedigen, flankiert von Rassismus und religiösem Eifer, wird inzwischen aufgearbeitet. Die schier unendlichen Facetten und Gesichter des Kolonialismus werden Schicht für Schicht freigelegt. Wagemut und der Wille zum eigenen Wohlstand standen auf der einen Seite. Auf der anderen das Auslöschen von Völkern wie den amerikanischen Ureinwohnern und die Versklavung von mehr als zwölf Millionen Menschen in Afrika. Geldkassette und Gewehr wurden von denselben Menschen in die Hand genommen; das Interesse am einen führte zum anderen.

Die gesamte Kolonialisierung ist eine Geschichte von Ausbeutung, Unterdrückung, Plünderung und Zerstörung im Namen der Vorteilsnahme, oft verbrämt als gottgegeben. Das gilt für den einzelnen Befehlshaber in Afrika genauso wie für einen Kaufmann im damaligen Deutsch-Neuguinea, der auf das Kanonenboot der kaiserlichen Marine gewartet hat. Schon der österreichische Nationalökonom Joseph A. Schumpeter schrieb davon, »mit dem Schwert in der Hand Geschäfte (zu) betreiben«.18 Die durchgehende Linie ist augenfällig:Ein moderner geoökonomischer Ansatz würde das Abschließen von Geschäften in den Vor-dergrund rücken, das Ziehen des Schwertes aber nicht grundsätzlich ausschließen. Der Neologismus ›Geoökonomie‹ war noch nicht geschaffen.

Neben dem aus wirtschaftlichen Interessen getriebenen, militärisch abgesicherten Kolonialismus, wie er in etwa in den Opiumkriegen zu Tage trat, taugt die Seidenstraße als Symbol für das Verschmelzen wirtschaftlicher Interessen mit Machtpolitik. Das von Ostasien bis nach Europa und Nordafrika reichende Netzwerk wuchs über Jahrhunderte, auch über maritime Handelswege. »Nicht nur ein unerschütterlicher Glaube vermochte die Menschen der Antike zu einer derart strapaziösen Reise zu bewegen, sondern auch die Aussichtauflukrative Geschäfteoder der Wunsch nach politischer Bestätigung«.19 Da leuchtet sie auf, die Verbindung zwischen kaufmännischen Interessen und politisch-militärischer Stärke. Susan Whitfield, eine der führenden Erforscherinnen der Seidenstraßen, umreißt den Ansatz, den dieses Netzwerk rund 3000 Jahre lang verkörpert hat: »Ein System bedeutender und dauerhafter, sich überschneidender und entwickelnder überregionaler Handelsnetzwerke zu Land und zu Wasser, die vom Ende des 1. Jahrtausends v. Chr. bis zur Mitte des 2. Jahrtausends n. Chr. ganz Afrika-Eurasien umspannten und mit Seide und vielen anderen Rohstoffen und Fertigwaren handelten — darunter Sklaven, Pferde, Halbedelsteine, Metalle, Gefäße, Moschus, Arzneien, Glas, Pelze und Früchte —, was die Bewegung und den Austausch von Völkern, Ideen, Technologien, Glaubensrichtungen, Sprachen, Schriften, Ikonografien, Geschichten, Musik, Tanz usw. zur Folge hatte.«20Was die alte Seidenstraße mit der Neuen Seidenstraße, der chinesischen Belt-and-Road-Initiative (bri), verbindet, ist der Ansatz, ein weit über bisherige Landesgrenzen hinausreichendes System durch Truppen zu sichern, über das dann zueigenem Nutzen Güter, Kapital, aberauch Wertvorstellungen verbreitet wurden bzw. werden.

Entsprach der Ursprung des Netzwerkes der Seidenstraßen keinem geordneten Konzept, so erwuchs daraus dennoch das Verschmelzen wirtschaftlicher, politischer und auch kultureller Interessen auf breiter Front. Ganz falsch ist es deshalb nicht, davon zu sprechen, dass über die Jahrhunderte manches Mal aus Pilgerwegen Lieferketten wurden. Trotz aller historischen Verschmelzungen wirtschaftlicher wie politischer Machtmuster scheint die ›Geoökonomie‹ aus heutiger Sicht mit dem Begriff der ›Globalisierung‹ verbunden zu sein. »Von Globalisierung wollen viele erst sprechen, wenn sich für die wichtigsten Warenmärkte eine weltumspannende Preiskonvergenz nachweisen lässt, und eine solche findet sich für Europa und Asien erst seit den 1820er Jahren«,21 steckt der Gießener Historiker Friedrich Lenger den zeitlichen Rahmen ab.

Der erst zu diesen Zeiten eingeführte Begriff ›Seidenstraße‹ für das Verbindungsgeflecht in Eurasien stammt vom deutschen Geologen und Forschungsreisenden Ferdinand Freiherr von Richthofen. »Im späten 19. Jahrhundert entwickelte der deutsche Geograf Ferdinand von Richthofen einen Begriff, um die Netzwerke des Austauschs zu beschreiben, die das China der Han-Dynastie mit der übrigen Welt verbanden. Er nannte diese Verbindungen ›die Seidenstraßen‹ — ein Begriff, der die Fantasie der Gelehrten und der breiten Öffentlichkeit gleichermaßen anregte.«22