Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

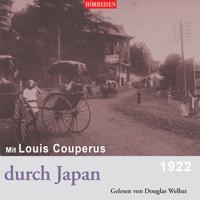

In diesem Roman beschreibt Couperus die Eindrücke seiner Reisen nach Sumatra, Bali und Java.

Das E-Book Unter Javas Tropensonne wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Unter Javas Tropensonne

Louis Couperus

Inhalt:

Louis Couperus – Biografie und Bibliografie

Unter Javas Tropensonne

Erstes Buch - Sumatra

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Zweites Buch - Java und Bali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Xll

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

Anhang: Worterklärungen

Unter Javas Tropensonne, Louis Couperus

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

Loschberg 9

86450 Altenmünster

ISBN: 9783849607944

www.jazzybee-verlag.de

Louis Couperus – Biografie und Bibliografie

Der bedeutendste niederländ. Romanschriftsteller des ausgehenden 19. Jahrhunderts, geb. 10. Juni 1863 im Haag, verstorben am 16. Juli 1923 in De Steeg. Verlebte seine Jugend in Batavia und kehrte dann nach Holland zurück, wo er mit 20 Jahren seine erste Gedichtsammlung: »Een Leut van Vaerzen«, veröffentlichte, der er 1887 eine zweite: »Orchideen«, folgen ließ. Später wandte er sich ganz der Romandichtung zu, seitdem sein erster Roman: »Eline Vere« (1889, 4. Aufl. 1898), der mit kecken Strichen ein Bild des gesellschaftlichen Lebens im Haag entwirft, einen durchschlagenden Erfolg hatte. Ungleich höher stehen seine folgenden Werke: der Roman »Noodlot« (1890, 3. Aufl. 1899; deutsch: »Schicksal«, Stuttg. 1892), die Novelle »Extaze« (1891; deutsch, das. 1895) und die Novellensammlung »Eene Illuzie« (»Eine Illusion«, 1892; z. T. deutsch von E. Otten: »Novellen«, Berl. 1897, 2 Bde.). Dann folgten die Romane »Majesteit« (1893) und »Wereldvrede« (1894; beide deutsch von Raché, Dresd. 1895), »Metamorfoze« (1897), die Märchendichtungen »Psyche« (1897) und »Fidessa« (1899) und weiter die Romane »De stille Kracht« (1899; deutsch, Dresd. 1902), »Langs lijnen van Geleideljjkheid« (I899), »Kleine Zielen« (1901).

Unter Javas Tropensonne

Erstes Buch - Sumatra

I

Sabang – Auf Sumatras Boden – Steinkohlen – Ein neuer Haustypus – Der Hafen von Sabang

Die Reise neigt sich ihrem Ende zu. Morgen schon sollen wir in Sabang sein. Ist das möglich? Um das Reisen ist's etwas Wehmütiges. Jeden Tag stirbt ein klein wenig, ein ganz klein wenig von dem dahin, was wir lieben gelernt haben. Eine Seereise bedeutet zwar, wenn das Wetter schön ist und die Passagiere sich nur von der angenehmsten Seite zeigen, in unserem Leben nicht mehr als eine Episode. Aber auch eine solche Episode kann ihren Reiz und ihren Wert haben.

Alles geht so rasch – so rasch, daß meine Feder dem nicht zu folgen vermag, was mein Geist in sich aufzunehmen und was meine Augen zu schauen bemüht sind. Diese Seefahrt bedeutet ein Ausruhen. Heute, am letzten Tage, fahren wir gen Sabang – dann geht es in Belawan (Deli) an Land, und dann beginnt die Arbeit, der meine ganze Reise gilt.

*

Noch an Bord sollen viele Beamte und Offiziere von Regierungs wegen erfahren, wohin sie versetzt worden sind. Das ist für sie noch während der ganzen Überfahrt ein Geheimnis geblieben. Ein merkwürdiges Gefühl muß das für alle diese Gatten und Väter sein, eine Reise anzutreten, ohne zu wissen, wohin sie geht. Doch sie alle sind an derartige Schicksalsfügungen gewöhnt ... Habe ich je einen darüber klagen hören?... Kaum. Und noch nicht einmal in Sabang wird ein jeder erfahren, wohin er sich zu begeben hat. Ein paar dänische Stabsapotheker sollen ausgeschifft werden – die scheinen also irgendwo in Atjeh Verwendung zu finden. Einer von ihnen liegt noch krank an Bord ...

Das Ende dieser Reise stimmt mich irgendwie traurig. Ich weiß eigentlich nicht, warum. Mittlerweile haben wir die blauen Silhouetten von Poeloe Veras bewundert – und von Poeloe Wei, wozu Sabang als Hauptort gehört: das "Eiland des Windes und des Sturmes". Er scheint hier allzeit zu wehen – wenigstens behaupten das die Seeleute.

Grün und golden schimmert die Küste. Die noch junge, aber blühende Hafenstadt mit ihren schwarzen Kohlenschuppen macht einen ganz eigenartigen Eindruck: man wird an europäische Initiative und Tatkraft erinnert in einem Lande und einem Klima, das die Götter doch einzig und allein zu träumerischer Beschaulichkeit erschaffen zu haben scheinen.

*

Sabang! Wir legen an, ich setze zum erstenmal den Fuß auf den Boden Sumatras.

Merkwürdig, wie einen so etwas berühren kann. Erst noch die Landungsbrücke, dann ein Stück Weg zwischen schwarzen Kohlenbergen, und dann plötzlich die grün-goldene tropische Pracht der Kokospalmen, über die eben ein Regenguß niedergegangen ist ... Drüben über die Berge zieht sich der geheimnisvolle "Rimboe", der Urwald. Kein Lüftchen: wo ist der Wind von Poeloe Wei?

Dies ist Sumatras Boden. Hier war ich noch nie.

Dort hinter jenen Bergen liegt Atjeh, das Land, in dem wir jahrelang kämpfen mußten. Schon an Bord sagte man mir, daß es schade wäre, wenn ich nicht dorthin ginge. Ich selber täte es ja gern. Aber es ist unmöglich, in einen so vielfältigen Reiseplan alles mitaufzunehmen, was irgendwie von Interesse ist. Dennoch empfinde ich, während wir an der fernen blauen Küste vorübergleiten, etwas wie Reue.

*

Sabang ... Vor ungefähr zwanzig Jahren war diese Hafenstadt ausschließlich "Rimboe" – Urwald, der ganz Poeloe Wei wuchernd bedeckte. Dann, während des Russisch-Japanischen Krieges, lenkte die Lage dieses Eilands die Aufmerksamkeit der Kriegsmächte, besonders Englands, auf sich. Damals lag dort nur eine kleine Besatzung. Aber der General van Heutsz machte die Regierung auf diesen so hervorragend gelegenen strategischen Punkt aufmerksam, auf den es die europäischen Großmächte abgesehen zu haben schienen.

Es wurde eine Aktiengesellschaft "Seehafen und Kohlenstation Sabang" gegründet. Die Mitarbeit der Regierung war gesichert, allein Sabang sollte ein privater Freihafen werden. Wo nichts anderes als Urwald wucherte und zwischen dem Alang-Alang in hohem, wildem Grase Tigeraugen funkelten, wurde nun die Axt, immer wieder die Axt geschwungen. Natur und Mensch führen einen ewigen Kampf, und wer vermöchte zu sagen, auf welcher Seite das größere Recht ist? Wissen wir denn jemals, wer recht hat, wenn zwei sich streiten? Europäische Tatkraft gewann den Sieg. Unter Leitung des Oberingenieurs Vathier Kraane wurden Landungsbrücken angelegt.

Die Kohlentransportmaschinen, die zum Bunkern der Kohlen erforderlich sind, hoben sich mit ihren hypermodernen eisernen Silhouetten, ihren Brückenwerken und ihren riesengroßen Kranen seltsam vom azurnen tropischen Himmel ab. Ein eigentümlicher Effekt, wie ihn alles Europäische, sei es nun aus Fleisch oder aus Stahl, in dieser östlichen Atmosphäre auslöst, in dieser östlichen Natur, die der Westen zu besiegen wähnt. Fühlen wir als Naturmenschen, so bedauern wir es vielleicht, daß allem, was jahrhundertelang schön, wild und ungezügelt, bewußt oder unbewußt, wuchs und blühte, nun Schranken gesetzt werden. Fühlen wir uns dann aber als Geschöpfe europäischer Kultur, die für ihre Ideale kämpfen, so müssen wir, ob wir wollen oder nicht, diese junge Hafenstadt bewundern. – Sabang, dieses herrliche Produkt europäischer Initiative und Tatkraft auf diesem Eilande der Winde am äußersten Ende von Sumatra ...

Kaum war ich in Sabang angelangt, so wurde mir ein Schreiben des Herrn L. C. Westenenk überreicht, des Gouverneurs der Ostküste von Sumatra, der in Medan residiert. In der herzlichsten Weise wurden meine Frau und ich eingeladen, seine Gäste zu sein. Indische Gastlichkeit ist immer noch die gleiche geblieben und bewahrt noch stets ihren alten Ruhm. Die vollendeten Formen unserer niederländisch-indischen Beamten haben stets ihre Tradition gewahrt. Eine beinahe höfische Art hat sich in dieser Gesellschaftsschicht Indiens zu einer Lebenskunst entwickelt, die mir, als ich jetzt nach zwanzig Jahren zum erstenmal wieder den Fuß auf indischen Boden setzte, ganz besonders auffiel.

*

Bleiben wir noch einen Augenblick in Sabang, noch einen Augenblick zwischen der frischen, grünen und goldenen Üppigkeit dieser Baumpracht – der Manga-Bäume, der Nagka-Bäume, die mit großen, reifen Früchten schwer behangen sind –; fahren wir noch rasch im Auto nach dem kleinen Kratermeere, das dort oben auf dem Hügel so lieblich liegt und zum Schwimmen einladet.

Ich sehe hier zum erstenmal einen neuen Typ niederländisch-indischer Häuser. Der alte Typ zeigte eine Vorder- und eine Hintergalerie, jede mit sechs Säulen, beide miteinander verbunden durch eine Mittelgalerie, in der es meist ziemlich dunkel war; auf sie mündeten die Schlafzimmer. Dem modernen Menschen in Indien genügt dieser Typ nicht mehr. Ob sie recht haben, möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Ich bin noch zu kurze Zeit hier, um dies beurteilen zu können. Das moderne indische Haus ist mehr im luftigen Villenstil gehalten. Es ist einstöckig. Die "Vordergalerie" – wenn man sie überhaupt noch so nennen darf – gleicht eher einer nicht ganz offenen Halle. Alles ist intimer, dafür aber auch weniger geräumig. Ich habe mir sagen lassen, daß diese windstillen Abende eine Ausnahme bilden, und daß es in der Regel ziemlich stark weht – auf Sabang und auf dem kleinen grünen Eiland, das der holländische Seemann nicht anders nennt als Poeloe Wei – "Wind". Möglich, daß sich diese geräumige, hohe, weiße " hall", in der keine Vorhänge angebracht sind und nur ein paar Möbel stehen, gegen das alles durchdringende Element besser abschließen läßt. Auch die Hintergalerie, in der wir speisen, ist dichter verschlossen, als es bei dem alten Haustyp der Fall zu sein pflegte.

Wenn man seit zwanzig Jahren nicht mehr in Indien gewesen ist, wundert man sich sehr über diese neue Bauart. Die ersten Pioniere der Ostindischen Kompagnie bauten auch in Indien das geschlossene Amsterdamer Haus, dem man jetzt noch in Batavias altem Stadtteil begegnet. Später entschied man sich für den Typ des geräumigen, offenen, nun schon wieder "altmodisch" gewordenen Hauses mit Säulen und niederem, zurücktretendem Dache; die modernen ziehen wieder einstöckige, behaglichere Wohnungen vor. Die junge Hafenstadt Sabang hat sehr rasch an Bedeutung gewonnen, seit auf Veranlassung der Regierung die großen Schiffe der Gesellschaft "Nederland", der Paketfahrt-Gesellschaft und des Rotterdamschen Lloyd dort anlegen. Und die Geltung von Sabang wurde immer größer und größer. Die Schiffe mußten ihre Ladung löschen und neu befrachtet werden. Dazu waren viele Menschen erforderlich. Besonders die Bewohner des an der Westküste von Sumatra gelegenen Eilandes Nias erklärten sich hierzu gern bereit. Es wurden Quartiere für sie eingerichtet. Sollte nun noch immer der Deli-Tabak nach Batavia transportiert und von dort weiterexportiert werden? Nein – von Deli wurde er jetzt nach Sabang geführt.

Indes: die Hafenwerke, deren Bau in Belawan, dem Hafenort von Medan, der Hauptstadt von Deli, begonnen worden ist, werden in absehbarer Zeit allen Deli-Unternehmungen diesen eigenen Hafen sichern, und aller Wahrscheinlichkeit nach wird das für Sabang einen ziemlich großen Nachteil bedeuten.

Einstweilen ist es der einzige Privathafen, der zugleich Freihafen ist. In Singapore, das ebenfalls Freihafen ist, fehlen noch immer die mechanischen Kohlenladevorrichtungen; Sabang hingegen ist mit den modernsten Systemen des Kohlentransportes ausgestattet worden. Daneben aber hat man auch die älteren Systeme beibehalten, weil ältere Schiffe nicht immer das "verschlucken" können, was die mechanischen Transporteure ihnen einverleiben möchten. Ein Bunkerschiff bedient dann noch die Schiffe von der Außenseite, vom Nasser her. So sahen wir, wie der "Tjisondari" – ein Dampfer der Java-China-Japan-Linie – sowohl durch mechanische Ladevorrichtungen über die Landungsbrücken hinweg wie auch durch die Arbeit der Kohlenträger von solch einem Schiffe aus an der Wasserseite mit Kohlen versorgt wurde.

Ich sehe noch das schwimmende Trockendock, in dem das Regierungs-Baggerschiff "Sumatra" zur Reparatur liegt, und die Werft, in der Schiffsreparaturen vorgenommen, aber auch Maschinen, ja sogar kleinere Schiffe gebaut werden. Drüben der Schuppen für das Öl der Deli-Petroleum-Gesellschaft und die Tanks ... weiterhin die Kisten- und Bretterfabrik für Tee und "Rubber" – Kautschuk.

Und indes ich das alles betrachte und mir klarmache, daß dieser ganze Komplex der europäischen Kultur des zwanzigsten Jahrhunderts in kaum zwanzig Jahren entstanden ist, wiederhole ich:

Europäische Initiative und Tatkraft hier am äußersten Ende von Sumatra auf dem Eiland Wei, trotz des östlichen Klimas und der östlichen Atmosphäre, trotz des "Rimboe", des Urwaldes, der erst überwunden werden mußte, und durch dessen hohes Gras nun keine geschmeidige Tigerkatzen mit funkelnden Augen mehr einherschleichen.

Der Naturmensch möchte um das wilde Getier trauern. Der Kulturmensch aber muß die ungeheuren Anstrengungen und das Resultat bewundern, das er vor Augen sieht.

II

Medan bei Regen – Abend auf Sumatra – Von Spuk und Gespenstern

Wir sind nun schon mehrere Tage Gäste im Hause des Herrn Westenenk, Gouverneurs der Ostküste von Sumatra. Die Eindrücke, die ich unter der Führung meines Gastgebers empfangen durfte, sind überwältigend reich: ich will versuchen, sie in meiner Erinnerung zu ordnen und sie dann in Worten neu erstehen zu lassen.

Wir stehen am Beginn der Regenperiode. Kein blauer Himmel, kein ewig ungetrübter Azur. Über uns ein schweres Grau, hinter dem alle Schätze der Regenwolken aufgespeichert zu sein scheinen, die sowohl den Menschen wie der Natur so wohltätig sind. Feuchter Nebel treibt in Schwaden umher. Es tropft nicht, es nieselt nicht. Anscheinend wissen die Regengötter im Himmel des Ostens besser als die hinter westlichen Himmeln das Herniederströmen der wohltätigen Wasser zu regeln. Darum gießt es nun, wie es in dieser Jahreszeit gießen muß. Das Wasser stürzt aus dem Himmel herab. Die Götter der Passatwinde schütten volle Kannen und Schalen aus. Das gibt einen weißen, schäumenden Regenwasserfall, windgepeitschte, starke, tosende, weiße Ströme. Alles trieft. Die Flüsse schwellen an und brausen daher. Gras und Erde sind durchtränkt. Bäume und Pflanzen baden sich und atmen tief auf und schlürfen mit Zweigen und Wurzeln, mit jedem Blatt, mit jeder Faser den üppigen Wassersegen ein. Reichtum, Überfluß, wie überall im Osten. Es regnet eine Stunde, es regnet viele Stunden. Nicht immer bricht dann gleich die Sonne durch. Die Regengötter, die dort oben gar eifrig sind, sammeln neuen Vorrat, füllen ihre grauen Wolken, bis sie zu riesengroßen Wassersäcken anschwellen, füllen ihre Kannen und Schalen; ist dann alles bereit, so gießen sie von neuem Kannen und Schalen über die unersättliche Erde aus, öffnen wiederum die geschwollenen Wassersäcke und lassen die weißen Sturzfluten herniederströmen.

Dieser Regen ist eine Naturerscheinung von geradezu epischer Größe. Nicht dumpfe Melancholie weckt er, wie an nordischen Gestaden. Eine überwältigende, herrliche Kraft liegt darin, wie sich dieser Reichtum aus dem Himmel über eine Erde ergießt, die sonst verkümmern müßte. Der Zeitpunkt, zu dem sie in neuer Üppigkeit ersteht, ward von den Göttern glücklich gewählt. Die Stunde des Beginns dieser neuen Fruchtbarkeit schlägt in Sumatra etwas früher als in Java – ich erinnere mich sehr wohl, daß der Tag der Regen dort im östlichen Winkel von den Regengöttern auf den 5. Dezember angesetzt war. In Deli schlägt diese gesegnete Stunde bereits im Oktober. Die schmucke weiße Stadt Medan, mit ihren eleganten weißen Gebäuden und Villenvierteln, liegt wie unter einer Dusche. Hier ist es niemals so schmutzig und häßlich, wie bei Regenwetter in den Städten oder auf dem Lande im Westen. Das prächtige Laub der Kokospalmen, die üppige Nadelpracht der Tamarisken, die breiten, atlasglänzenden Blätter der Bananen: alles hat eine leuchtend grüne Farbe angenommen; es ist, als berge sich Gold unter diesem Grün. Die Zikaden lassen unaufhörlich ihren Jubelruf ertönen, die Grillen fiedeln auf ihren schrillen Geigen. Die rosigen und roten Blüten des Hibiskus und Waroe, die gelben des duftenden Oleander sind zwar vor der Gewalt des Regens gefallen, doch sobald der Regen nachläßt, erblühen alle Knospen gleich zu neuer Pracht, so daß es Welken und Absterben niemals gibt. Denn lebenweckende Götter haben diese Wechselerscheinungen in dieser Natur, in dieser seltsamen Welt geregelt und halten die Herrschaft darüber in Händen.

Seit der Pajong – der Sonnenschirm – als Symbol der Autorität, gold und weiß, silber und weiß, grün und weiß, geschlossen oder geöffnet, von einem "Oppas", einem Bedienten, nachgetragen, über oder hinter den Kopf des Beamten gehalten, abgeschafft wurde, hat auch dieser selber etwas von seinem Glanz und seiner Glorie eingebüßt. Doch der Glanz und Pomp, die Vornehmheit, die einen hohen Beamten in Deli, in Medan umgibt, hat sich daher ungefähr in der alten Form erhalten. Ein Palast wie der des Gouverneurs der Ostküste von Sumatra in Medan ist ein großartiger Bau, von dem sich der Europäer, der den Osten nicht kennt, keine Vorstellung machen kann. Medan ist die weiße Stadt zwischen grünen Bäumen und grünen, sorgfältig gepflegten und geschorenen Rasenflächen. Und in seinem Park – ich sage absichtlich Park, obwohl es kein indisches Wort ist und man hier nur von dem schönen "Garten" um das Gouverneurshaus spricht – liegt geschützt und verborgen der zweistöckige Palast – ja, ich betone: der Palast, und das ist nicht übertrieben – mit seinen feinen, weißen Umrissen, die hinter Tjemara-, Fikus-, Palm- und Tamarindenbäumen halb versteckt sind. Das alles ist von einer großzügigen Vornehmheit und stets zu offiziellen Empfängen bereit. Durch einen Portikus fahren die Autos ein. Zu beiden Seiten ziehen sich gleichmäßig große, säulengetragene Vorhallen hin. Eine Mittelgalerie führt als breiter Gang zu der sehr geräumigen hinteren Halle, die ganz offen, hoch und weit zwischen ihren Säulen daliegt und trotz ihrer ungeheuren Dimensionen einen behaglichen Speisesaal und Wohnraum bildet. Zu beiden Seiten der mittleren Galerie liegen die Wohnräume und Bureauräume; die Schlafgemächer des Gouverneurs und seiner Familie befinden sich im ersten Stock. Das Gebäude mit den Fremdenzimmern ist, wie sehr häufig in den Residenzhäusern in Indien, ein besonderer "Pavillon" (dies ist das richtige Wort), zu dem von der hinteren Halle aus ein überdachter Gang führt. Alle Räume, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Diele, Badezimmer, sind groß und bequem, und der Gast kann sich, wenn es ihm beliebt, zurückziehen, so daß er seinem Gastgeber nicht im geringsten zur Last fällt.

Die Nebengebäude verbergen sich hinter Hecken aus chinesischem Bambus und blühendem Hibiskus. Der Deli fließt, hoch angeschwollen, hinter dem Garten vorüber und schimmert im Mondenschein, hin und wieder auch im Regen, wie mattes Silber. Ein paar Hirsche irren am Ufer entlang. Ein Papagei plappert allerlei freundliche Worte, doch wenn man ihm nicht antwortet, kann er auch sehr böse werden. Einige Bediente – nicht so viele, wie ich früher in solchen Häusern gesehen zu haben glaube (auch hier Dienstbotennot?) – gleiten leise auf nackten Sohlen umher und verrichten ihre Arbeit oder bedienen den Gast mit der ruhigen Grazie und vornehmen Art, die gute javanische Bediente in solcher Umgebung stets zur Schau tragen. Man hört sie nicht, man sieht sie kaum, und doch ist stets alles in so tadelloser Ordnung, daß jeden Augenblick ein großer offizieller Empfang stattfinden könnte. Ich weiß diese Großzügigkeit im Leben unserer hohen Beamten zu schätzen, und sie war mir nicht überraschend, denn ich hatte schon vor Jahren Gelegenheit, sie in den Residentenhäusern auf Java kennenzulernen. Unsere demokratische Zeit scheint also doch nicht mit jeglicher Vornehmheit und Schönheit der Lebenskunst im täglichen Leben aufgeräumt zu haben. Stets sind ein paar Polizeibeamte neben den Bureaus des Gouverneurs stationiert. Sie stehen höflich auf, sobald der Gast auf seinem Wege vom Pavillon zur Hintergalerie an ihnen vorübergeht. Die Fahnenstange stand früher vorn im Garten; jetzt flattert die Fahne oben auf dem Hause.

Sumatra ... ich müßte mindestens ein Jahr lang hierbleiben, um Sumatras Vergangenheit und Gegenwart auch nur einigermaßen kennenzulernen. Aber ich habe nur drei Wochen! Was kann ich in so kurzer Zeit sehen, und was vermag ich dann meinen Lesern zu beschreiben? Ich bin in Medan, dem Hauptort und Zentrum verschiedener Petroleum-, Kautschuk-, Tabak-, Tee-, Öl-, Kaffeeunternehmungen. Hier findet alle erfolgreiche Bemühung und Arbeit des Europäers ihren vollkommensten Ausdruck. Ich möchte von Belawans neuem Hafenwerk erzählen. Ich möchte auch von dem erzählen, was der Europäer hier alles tun und unternehmen will. Aber im Augenblick zeigt sich mir Sumatra erst mal als uralter Grund und Boden, als das legendenumwobene Eiland, dessen Sagengeschichte noch bis über Alexander den Großen, den Vorvater aller malaiischen Fürsten, zurückreicht, die ihn Iskander Dsoelkarnain, den Doppelhörnigen, nannten; zurückreicht bis in jene fernen Jahrhunderte, da aus Hinterindien vorderindische Stämme die Halbinsel Malakka verließen und südwärts zogen und sich auf Sumatra niederließen, wo sie keinen Autochthonen Rechenschaft für ihr Tun schuldig waren. Diese uralten Stämme, die, um der arischen Herrschaft zu entrinnen, nach Kambodscha (Kmer) entflohen, brachten dorthin, wo sich später Bangkok erhob, allerälteste vorderindische Kultur an die Ostküste von Sumatra nach Java. Die Bataks auf Sumatra stammen nach der Ansicht des Herrn Westenenk von diesen "Negritos" ab, kleinen, kraushaarigen, schwarzen Kannibalen. Diese "Negritos" hatten jene tätowierten Gesichter, wie man sie bei den Hindus in Deli noch heute findet. In Medan gibt es zwei Hindutempel, die wir uns ansehen wollen: in ihnen walten Brahmanen, deren Kopf und Brust mit allerlei Symbolen rot und grün und weiß tätowiert sind, ihres Dienstes.

Während mein Gastgeber mir von all diesen Dingen erzählt, die er mit viel Liebe und Wissen ergründet hat, und deren Wesentlichstes ich hier nur andeuten kann, bricht der Abend herein. Wir haben es draußen bei unserem Whisky mit Soda nicht einmal bemerkt. Plötzlich läßt uns ein Schlag erschrocken auffahren: das ist ein Iltis, der sich von seiner Lauer aus auf eine uns unsichtbare Beute stürzt. Der Papagei kreischt auf. Es ist nun völlig dunkel geworden. Die zarten, dunklen Umrisse der Waringins und Mangabäume heben sich von einem geheimnisvoll fahlen Himmel ab. Eine große Kröte – "Kodok-Bangkok" –, wie sie auch hin und wieder einmal in ein Haus kriecht und sich hinter irgendeinem Möbel versteckt, stößt ihren Schrei aus und ruft: "Mehr Regen!" Sie prophezeit: "Mehr Regen!" Hoch über den Wolken sind die Wassergötter schon wieder dabei, ihre Wassersäcke zu füllen. Ein geheimnisvoller, indischer Abend. Kein Stern. Beklemmende Schwüle – wie ein drückendes Geheimnis. Dann plötzlich schwerer Duft von Weihrauch – "Doepa". Es ist Donnerstag abend, und da wird die Doepa verbrannt, weil man sich auf den Freitag, den heiligen Tag der Woche, vorbereitet. "Ich liebe diesen Geruch nicht," sagte Herr Westenenk, "er erinnert mich zu sehr an jene Zeit in Fort-de-Kock, da in Padang religiöser Wahnsinn einen Aufruhr entfachte und ich eine tolle Menge, die ›laillah Allah‹ rief und bereit war, mit verkrampften Fingern alles zu zerreißen, was ihr in den Weg kam, in der Mondnacht auf mich zutanzen sah." – Der Doepaduft ist fast betäubend. Alles ruhig und still, beinahe weihevoll und voll beklemmenden Geheimnisses. So ist der indische Abend, der nun um den großen, weißen Palast hereingebrochen ist. Rings um uns liegt die Stadt in abendlicher Stille. Über die Wege rasseln die letzten Grobaks, Karren, die von weißen Ochsen gezogen werden und wie Häuschen mit Palmblätterdach aussehen. Dies ist der indische Abend, durch den der große "Kalong", der fledermausartige, große Vogel, jagt. Gleich einem Dämon flattert er ganz dicht über unseren Köpfen. Dort drüben in der Stadt liegt das Hotel de Boer: ein großer Komplex weißer Gebäude, hellstrahlendes elektrisches Licht, gedeckte Tische, Scherz und Heiterkeit. Es ist "Hari-besar", da sind die Kulis ausgezahlt worden und haben einen freien Tag, und die Pflanzer sind in die Stadt gekommen und speisen nun dort drüben mit ihren Damen: das gehört nicht zum "indischen Abend", das ist vielmehr eine rein europäische, mondäne Angelegenheit ...

Und weiter breitet sich der Abend geheimnisvoll über die Stadt, den Fluß, den prächtigen Palmenweg von Belawan, den Weg, der zwischen Djatibäumen nach Padang Boelan führt. Und ich habe ihn so empfunden, wie ich ihn stets empfand – als Kind schon; und auch in späteren Jahren –, unergründlich, unantastbar, ein Rätsel, dicht umschleiert, wie eine unsichtbare Gottheit, die über uns schwebt ... Währenddessen erzählt mein Gastgeber von den Orang-Boenian, den zarten Geisterfrauen, die sich zuweilen mit irdischen Männern vermählen, und von den Orang-Aloes, ganz durchsichtigen Wesen, seinen allzeit umherschweifenden Schattengebilden. Dann, gegen neun, beginnt das Diner. Die große Kröte hüpft hinein, kleine Eidechsen, Männchen und Weibchen, die sich an der Decke festklammern, rufen einander ein verliebtes: "tjö, tjö!" zu. "Tjokok" ruft die Kröte und kündet so Regen, stets neuen Regen! Spatzen, die irgendwo hoch oben im Kapitell einer Säule nisten, gehen schlafen. Feierlich treten die Diener mit Schalen und Schüsseln herein, wie zu einer Zeremonie.

III

Medan – Junge Leute – Das Leben auf den Plantagen – Eine Tabaksplantage – Djatiwälder – Beim Tabak

Medan, die neue Stadt mit den weißen Gebäuden zwischen frischen, grünen Rasenflächen, hat ihr Aufblühen vor allem dem geschäftigen Pflanzerleben zu verdanken. Sie steht in Holländisch-Indien einzig da; man findet ihresgleichen nicht, weder auf Sumatra, noch auf Java. Sie ist modern und europäisch, mutet ein wenig englisch an – die Nachbarschaft von Singapore hat zweifellos auf Medan etwas abgefärbt. Ein Klubhaus, ein Postamt, ein Rathaus, die javanische Bank, zwei gute Hotels, die stattlichen Geschäftshäuser mehrerer Handelsgesellschaften: das alles steht da unter dem leuchtend frischen Grün der vom Regen blankgewaschenen Palmen als Wahrzeichen der Wohlfahrt, der ersprießlichen Arbeit, der bewunderswerten europäischen Energie. Und dennoch herrscht gerade eben große Mißstimmung: überall hört man das Wort " malaise", besonders bei den "Kautschukleuten". Die Kautschukpflanzer, auf deren Besitzungen hier in der Umgebung gegenwärtig der Betrieb eingestellt werden mußte, klagen am meisten. Doch ungeachtet dieser Klagen gewinnt der Reisende doch den Eindruck von Wohlfahrt, Reichtum, Elastizität und jugendfrischer Kraft. Es wird hier viel Tennis gespielt, und es ist amüsant zu beobachten, wie die jungen Malaien bei ihrem Fußballspiel die geheiligten englischen Fachausdrücke dieses edlen Sports mit sehr komischem Akzent unter ihre eigene Sprache mengen.

*

Die Leiter der Tabaks- und Palmölunternehmungen, die Inspektoren, die jungen Assistenten sieht man vornehmlich an den "Hari-besar" – den "großen", d. h. Zahl- und Ferientagen – in Medan; wir werden ihnen dann auch noch auf den Unternehmungen selber begegnen. Sie sind alle von einem gesunden, energischen, robusten Schlage. Der Administrator wirkt sehr würdig mit seinem reiferen, gesetzten Auftreten. Der Inspektor, der wöchentlich acht oder neun Plantagen zu inspizieren hat, kann, wenn er strebsam ist, so eine gute Stelle in verhältnismäßig jungen Jahren erlangen. Die Assistenten vertreten die frische Jugend unter den Pflanzern. Ihre Mentalität ist in den letzten Jahren wesentlich anders geworden. Vor zwanzig Jahren fuhr ich auf einem deutschen Dampfer nach Indien; damals waren viele deutsche junge Leute an Bord, die ihr Glück bei diesem oder jenem Unternehmen in Deli versuchen wollten. Mancher trug einen recht angesehenen Namen. In Deutschland wollte es mit ihnen nicht so recht gehen, daher schickten ihre Angehörigen diese jungen Nichtsnutze in den fernen Osten.

Das Leben der jungen Assistenten war damals vielfach eine einzige geradezu unmäßige Prasserei. Ich glaube konstatieren zu können, daß sich das sehr geändert hat. Mögen die jungen Leute an den "Hari-besar" ein wenig fröhlich und ausgelassen sein; wer wollte ihnen das mißgönnen? Sie arbeiten schwer, so schwer, wie nur irgend in den Tropen von Europäern gearbeitet wird. Aber sie machen nicht den Eindruck junger Lebemänner, die es in Europa zu nichts bringen konnten, sondern sie strotzen von frischer Kraft, und die Arbeit im Freien, auf den Tabak-, Kautschuk- und Palmölplantagen scheint ihnen körperlich und seelisch außerordentlich wohl zu tun. Hätte ich einen Sohn mit gesunden und starken Muskeln, und hätte dieser den Wunsch, holländischer Romanschriftsteller zu werden, so würde ich zu ihm sagen: "Mein lieber Junge, versuche lieber, irgendwo in Deli Assistent zu werden, und laß deine Romane ungeschrieben! Findest du beim Tabak kein Unterkommen, so wird dir's vielleicht beim "Rubber" gelingen, und auch Palmöl hat eine glänzende Zukunft!"

Der Pflanzer hat seine besondere Tageseinteilung und sein besonderes Kostüm. Er zieht die Socken hoch über das Beinkleid und trägt die Strumpfhalter offen zur Schau. Wer es anders täte, den würde man als "Salonpflanzer" verspotten. Ein junger Pflanzer darf also seine ersten Schritte niemals anders machen als in solcher Beinbekleidung! Ebenso muß er ein hochgeschlossenes, khakifarbenes oder weißes Jackett und über dem gebräunten, verbrannten Gesicht den Tropenhelm tragen. Seinen Kulis gegenüber sei er taktvoll, aber bestimmt: stets energisch, ohne je heftig zu werden. Von früh um sechs bis elf Uhr steht er im Felde oder in der Scheune. Dann nimmt er den Lunch, der aber nicht aus der berühmten indischen "Reistafel" besteht, ruht eine Stunde und geht wiederum an die Arbeit. Er macht es sich zur Regel, früh schlafen zu gehen, damit er die wohlverdiente Ruhe findet.

So ein Assistentenhäuschen ist oftmals sehr primitiv und liegt verloren und verlassen da. Oft wird er sich wohl einsam darin fühlen, und darum tut er gut daran, sich irgendeine Beschäftigung, irgendeine Liebhaberei für die Abende und die freien Tage zu suchen. Ist er verheiratet, so wird seine junge Frau, so allein zwischen Rubber, Öl oder Tabak, wohl oft schwere Tage durchmachen. Arbeitet er indessen tüchtig und bleibt er guten Muts, so kann er selbst in unseren schlechten Zeiten noch vor seinem vierzigsten Jahre Inspektor werden. Und Inspektor: das will schon etwas heißen. Er wohnt dann in einem prächtigen, geräumigen Hause mit einem Tennisplatz. Seine Frau hat sich auch schon eingelebt und ist ganz zufrieden. Überdies sind sie wohl einmal auf Urlaub wieder in Europa gewesen und haben alle Schattenseiten des europäischen Lebens aus nächster Nähe gesehen. Seine Kinder wachsen und gedeihen, und bis zu der Zeit, da für sie die ernsten Schuljahre beginnen, muß er so weit sein, daß er mit seiner Familie für immer nach Europa zurückkehren kann. Er macht Geld, wenngleich er nicht mehr so viel Tantiemen bezieht wie früher. Das Leben lacht ihn an, wenngleich er schwer arbeitet, so schwer, wie eben nur irgend von Europäern in den Tropen gearbeitet wird. Und er fühlt sich frisch, gesund und lebenslustig, wenn er auch vielleicht etwas Neid um sich herum spürt, weil er so rasch Karriere macht. Alles hat sein Für und Wider. Und jeder Beruf hat seine Licht- und seine Schattenseiten. Früher aber hatte das Leben eines jungen Assistenten mehr Schattenseiten als heutzutage, denn früher herrschten sehr strenge, hierarchische Bräuche unter den Pflanzern: ein Assistent durfte weder Jackett noch Tropenhelm tragen; er durfte kein "Bendie" – kleiner Wagen von besonderer Art – besitzen; er durfte nicht heiraten. Möglich, daß sich aus einem Komplex von lauter Bagatellen dieser Art sein früherer Hang zu Ausschweifungen erklären läßt. Aber wie es auch früher gewesen sein mag: jetzt ist es völlig anders, und ich glaube behaupten zu dürfen, daß sowohl das Leben des jugendlichen wie auch das des reiferen Pflanzers heute mehr Licht- als Schattenseiten aufweist. Glaubt es mir, ihr Pflanzer, euer Leben ist doch alles in allem beneidenswert, wenn eure Tantiemen vielleicht auch nicht mehr so reichlich fließen wie dereinst. Versucht in Augenblicken der Entmutigung daran zu denken – vergleicht einmal eure Arbeit mit Hunderten von Bureauexistenzen in der Heimat!

#####

Ich will eine Tabakplantage besichtigen. Mein Führer ist ein junger Inspektor, also einer, der was davon verstehen muß. Wohin ich gehe? Nun, wir wollen dieses blühende Unternehmen Sri Bintang Timoer "Stern des Ostens" nennen! Ich mag unternehmen, was ich will: immer bleibe ich doch der alte Romancier und Phantast! Es haben ja viele Unternehmungen so schöne und phantastische Namen. Warum sollte es nicht auch Poesie in einer Tabakplantage geben? Leider ist jetzt nicht die Zeit, da die Tabakbäume im Felde stehen. (Der Pflanzer spricht stets von einem Tabak"baum", nie von einer Pflanze!) Die Schönheit der breiten üppigen Blätterentfaltung werde ich also nicht zu sehen bekommen, denn nur im März, April und Mai bietet sie sich dem Beschauer dar. Indessen sollen wir andere interessante Dinge schauen.

Um sechs Uhr kommt mein neuer Freund, um mich abzuholen. Ich habe ihn an Bord kennengelernt, und unsere Freundschaft wird sich unter so günstigen Umständen sicherlich bald befestigen. Wir rasen in dem kleinen Dienstauto über den glatten, geraden Weg. Glänzend grün stehen Bambus und Bananen. Die Barisanketen, zum mindesten die Ausläufer dieser imposanten Bergreihen, ziehen sich weit, ganz weit am Horizont hin. Der Sombajak, der höchste Berg, reckt sich zum Morgenhimmel empor. Alles ist blau und rosenfarben, und strahlend wie lauteres Gold. "Morgenstunde hat Gold im Munde": zum ersten Male wird mir diese Wahrheit so recht klar.

Wieder fahren wir mitten durch eine frische, hochstämmige Anpflanzung mit breiten Blättern.

"Tabak?" frage ich zögernd.

Ich bin gewiß sehr dumm, aber ein jeder begeht hier die nämliche Dummheit. Ich habe eine Djati-Schonung zu beiden Seiten des Weges für ... Tabak gehalten. Hinter den Djatibäumen mit ihren geraden Stämmen kann wohl manchmal noch "Rimboe", Urwald, verborgen sein, hin und wieder wohl auch ein Elefant oder Tiger. Hart ist das Holz des Djatibaumes, das sich mit dem unserer Eiche vergleichen läßt. Das Blatt des jungen Baumes ist breit geformt wie ein zierliches Schiff, wird aber kleiner und kleiner, je höher der Baum wächst. Der Djati, der als kleine Pflanze in Körben gezüchtet wird, ist hier schon zu einem jungen Walde geworden. Rasch schießt er mit seinem kerzengeraden, stolzen Stamm empor. Oft wird er jung gefällt. Sein Holz wird als Baumaterial für die Tabakscheunen benutzt. Ist er älter und schwerer geworden, so werden aus ihm die glatten, gleichmäßigen Bretter geschnitten. Aus Djatiholz verfertigte Möbel gelten in Indien soviel wie bei uns Möbel aus Eichenholz.

Das Anforsten ist eine sehr wichtige Frage. Geradezu rührend wirken die Sengon-Bäume – Albizzia – mit ihrem mimosenhaften Typ. Sie werfen ihren Schatten über den Weg und über unser Auto. Wir haben das Verdeck nicht hochgeschlagen und setzen daher unsere Tropenhelme auf. Es ist wundervoll frisch, das Licht fällt wie durch einen feuchten Schleier aus lauter Smaragden. – Die Albizzabäume werden gesät. Es ist unglaublich, wie rasch sich aus einer solchen Saat eine Pflanze entwickelt – wie rasch ein Baum daraus wird. Mein Freund erkennt eine Anpflanzung wieder, die er vor vier Jahren als Assistent angelegt hat. Jetzt ist daraus ein Wald geworden. Die abfallenden Blätter erneuern den Humus. Der Alang-Alang, ein wildwucherndes Präriegras, der Feind aller Plantagen, wird in seinem Wachstum nur durch diese Albizza- oder Sengonbäume und durch den Lantana aufgehalten, den dichten Strauch mit den orangeroten Blüten, der am Wege entlang üppig wuchert.

Wir sind bei der Unternehmung, dem "Kebon", angelangt. Ich nannte sie "Sri Bintang Timoer, Stern des Ostens". Es tut jetzt nichts mehr zur Sache, wie sie in Wirklichkeit heißt. Wir können sie als einen Typ ansehen. Erst müssen wir frühstücken; dann machen wir uns auf den Weg, um zu sehen, wie in einer Waldlichtung, auf der im Juli oder August alles wildwuchernde Unkraut beseitigt worden ist, Tabakfelder angelegt werden.

IV

Kulis – Chinesen – Erntezeit – Nach Belawan

Der Tabakpflanzer in Deli hat seine besondere Sprache. "Dies ist ein langer, schmaler Kontrakt", sagt mein Führer, während er auf eine Schlucht zeigt – und einen Augenblick lang kann ich ihn nicht verstehen. "Kontrakt" ist das hier übliche Wort für Terrain, das vertragsgemäß abgetreten wurde. Hier nun handelt es sich um ein ziemlich unvorteilhaftes Terrain, auf dem im Juni, Juli oder spätestens August Holz geschlagen wurde. Die gefällten Bäume und Sträucher wurden dann "gekoempoeld", d. h. gesammelt, und der Pflanzer bezeichnet das als den "großen Koempoel", der verbrannt werden muß. Manchmal wird dann nachträglich noch einmal "gekoempoeld" und von neuem verbrannt. Dann wird das Terrain, der "lange, schmale Kontrakt", "getjankoeld", "gepatjoeld". Dies geschieht mit dem "Patjoel", dem Spaten. Die chinesischen Kulis haben ihre Spaten an einem langen Stiel befestigt; die javanischen Kulis ziehen einen kürzeren vor. Der Arbeitsrhythmus dieser beiden ist sehr voneinander verschieden. Nicht zwei Völker, nicht zwei Rassen verrichten die gleichen Dinge auf die gleiche Art – selbst die alltäglichsten nicht ...

Die Kulifrage ist sehr kompliziert. Manchmal werden sie von Agenten angeworben: das ist die Berufsanwerbung, zugleich eine "freiwillige" Anwerbung, zu der sich in China die Kulis drängen, die später wieder in ihr Vaterland zurückkehren wollen. Sie erzählen dann ihren Verwandten und Freunden in der Heimat von dem guten Leben, das sie auf Sumatra führen. Im allgemeinen und in mancher Hinsicht hat sich dies in der Tat sehr gebessert, wenn man an das große Elend denkt, das in früheren Zeiten oft unvermeidlich war. Ich wenigstens hatte durchaus den Eindruck, daß der Kuli sozusagen ein kleiner Grundbesitzer geworden ist. Ist die schwere Zeit der Fermentation vorüber, so fängt der Kuli an, auf seinem eigenen Felde zu arbeiten, das ungefähr einen Morgen groß ist. Er "tjankoelt" es fein, legt seine Saatbeete an und bearbeitet den ihm anvertrauten Grund und Boden mit größter Sorgfalt. Er tut es in seinem eigensten Interesse. Im April wird bereits geerntet, was im Januar gesät ist; ein paar Monate später steht der Tabakbaum (nicht Pflanze!) üppig im Blatt. In der Zwischenzeit ist der Kuli damit beschäftigt, sein Feld für das Einsetzen der Pflanzen zu bereiten. Dies ist seine bewegteste Zeit. Er begießt es, er "lichtet" es, er jätet das Unkraut aus, er bekämpft Raupen und Ungeziefer. Nach vierzig Tagen werden die "Bäumchen" in kleinen Körben auf den vorbereiteten Boden hinübergebracht und eingepflanzt. Schießt die kleine Pflanze – der kleine "Baum" – auf, so wird ein kleiner Wall Erde ringsherum aufgeworfen, und die Wurzeln greifen begierig nach diesem neuen Stützpunkt. Nach weiteren vierzig Tagen nimmt der Kuli eine zweite Aufhöhung bis zu 20 cm vor. Ein Kuli, der eifrig arbeitet, kann in fünfzig Tagen achtzehntausend Bäumchen pflanzen. Er verkauft seinen Tabak für einen bestimmten Preis an den Unternehmer. Die javanischen Kulis beziehen einen vertraglich festgelegten Tageslohn, die chinesischen arbeiten auf Akkord. Der Feind beider, insbesondere aber der chinesischen Kulis, ist der Aufseher ("Tandil"). Er ist früher selbst Kuli gewesen, hat es mehr oder weniger gut gehabt und ist nun ein mächtiger Mann geworden. Auf alle mögliche Art und Weise versucht ein schlechter Tandil die ihm unterstellten Kulis zu schikanieren und zu betrügen. Hat der Kuli etwa Schulden, so tut ein böser Tandil das seinige dazu, daß die Schuld niemals abbezahlt wird, damit der Kuli stets in einer gewissen Abhängigkeit, einer Art von Sklaverei, bleibt. Um diesem Treiben ein Ende zu machen, dringt die Arbeitsaufsichtsbehörde neuerdings darauf, daß dem Kuli erst alles ausbezahlt und danach erst seine Schuld abgerechnet oder bezahlt wird, und daß nicht der umgekehrte Fall eintritt und der Kuli, wie sonst so häufig, keinen Cent in die Hände bekommt und daher natürlich neue Schulden machen muß. Mancher Tandil ist bei seinen Kulis so verhaßt, daß nach seinem Tode sein Haus gestürmt und ausgeraubt wird, daß seine Schweine geschlachtet werden, und daß die Polizei eingreifen muß. Zum Glück gibt es aber auch gute Tandils.

Ist der Kuli freiwillig oder von Berufsagenten angeworben, so kommt er herüber und wird erst im Hospital untersucht. Die langen Nägel, auf die der Chinese so stolz ist, werden ihm abgeschnitten. Während seiner Feldarbeit erhält er Vorschuß, um sich Geräte anzuschaffen, und dann kann er sich als kleiner "Grundbesitzer" fühlen. Wenigstens erhält er vorübergehend sein Feld zur Nutznießung, und die Einkommensteuer wird für ihn bezahlt. Für die Vorbearbeitung seines Feldes, den "groben Koempoel", muß er etwas bezahlen, aber es wird ihm weniger in Rechnung gestellt, als die Gesellschaft tatsächlich für diese Arbeit ausgegeben hat. Auch etwaige Feldhilfe wird ihm zu einem vertraglich vorgeschriebenen Satze angerechnet. Der Obertandil, der mächtige Mann, legt dem chinesischen Kuli jeden Monat sein Kontokorrent vor. Liefert der Kuli seinen Tabak ab, so wird dieser nach der Qualität geschätzt, und daher liegt es in seinem Interesse, gut zu arbeiten. Die durch die Arbeitsaufsichtsbehörde vorgenommene Regelung hat die Lebensbedingungen des Kulis, über die man in früheren Jahren oft seltsame Dinge hörte, wesentlich gebessert.

Wenn der Tabak gepflückt ist, wird der Kuli ausbezahlt. Dann ist er reich, dann spielt er, dann wirft er nur so mit dem Gelde um sich. So wird er wieder arm – und dann ist es vorbei mit dem Grundbesitzertum, dann schnupft er für seine letzten paar Cents Opium. Und dann bindet er sich von neuem. Nach zwanzigjährigem Dienst erhält er eine geringe Pension.

Will er nach China zurück, so bekommt er ein Pauschale. Die Verwaltung sorgt übrigens dafür, daß ihm zu Würfelspiel und Verschwendung möglichst wenig Gelegenheit geboten wird.

*

Wenn mir jetzt auch der schöne Anblick der Tabakbäume auf dem Felde entging, so konnte ich doch die herrliche Ordnung bewundern, die in dem Fermentierhaus unter dem eisernen Schutzdach und in den Trockenräumen herrscht. Alles ist aufs beste geregelt und von geradezu auffallender Sauberkeit. Die gepflückten Tabakblätter, die zu je vierzig bis fünfzig gebündelt sind, werden von Kulis sortiert und dann von Frauen "nach der Länge hingelegt". Das vollzieht sich auf fächerähnlichen, nach Zentimetern eingeteilten Brettern. Die Blätterbündel können dann in den Fermentierhäusern von dem Assistenten "empfangen" werden. Sie werden aufgestapelt, und dieses Aufstapeln ist eine sehr schwierige Arbeit, die insbesondere von den Frauen mit geradezu bewundernswerter Sorgfalt verrichtet wird. Die "Randstaplerinnen" markieren mit dünnen Brettern den Rand, den der viereckige Stapel nicht überschreiten darf, und mit behender Hand häufen sie dann die Blätterbündel aufeinander. Leichte, um den immer höher werdenden Stapel herumgestellte Leitern machen es den Frauen möglich, hinaufzusteigen. Auf kunstvoll darübergelegten Brettern klettern sie über die Stapel kostbarer Blätterbündel hin und türmen sie noch höher auf. In