9,49 €

Mehr erfahren.

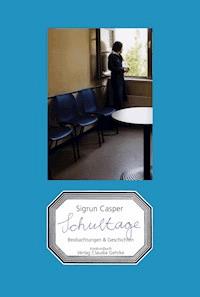

- Herausgeber: konkursbuch

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die autobiografischen Erzählungen (mit einigen Abbildungen) und Momentaufnahmen handeln aus Sicht des Mädchens Sieglinde vom Krieg, von der Begegnung mit einem Agenten in Ost- und Besuchen bei Tante Tilde in Westberlin; später arbeitet sie in der Deutschen Bücherstube, dorthin kamen Kunden wie Anna Seghers, Helene Weigel, Arnold Zweig und seine Frau, aber auch Schnäppchenjäger aus dem Westen und amerikanische Studenten. Aus Sicht der jungen Erwachsenen wird nun vom überraschenden Mauerbau erzählt, vom Pressecafé und die Geschichte ihrer Flucht. „Wie sich diese Flucht im Detail abgespielt hat, liest sich spannend wie ein Krimi.“ (Tagesspiegel) Es folgen Momentaufnahmen, Sigrun Caspers Westostwestblicke sind voller Selbstironie und sehr unterhaltsam zu lesen, aus der Zeit der Teilung, zum Mauerfall bis in die Gegenwart hinein – in genau beobachteten Details wird Zeitgeschichte lebendig. "Hautnah erzählt." (dag, Berliner Morgenpost, 45. Woche, 10.11.14). Auch fünfundzwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer berühren diese individuellen Fluchtgeschichten, weil sie zeigen, mit welchem Einfallsreichtum Menschen versuchten, dem real existierenden Sozialismus zu entkommen. Ob beim ersten Versuch, Jahre nach der Flucht, wieder nach Ostberlin einzureisen oder auf einer Reise in die USA oder bei den Schienen mit Blick auf die Grenzbeamten – in genau beobachteten Details wird Zeitgeschichte lebendig. Sieglinde macht sich zum Beispiel Gedanken darüber, was sie anzieht, um nicht als Westtussi vor der Ost-Verwandtschaft zu erscheinen. Unterbrochene Schienen – manche bis heute. Doris Pareike, Protagonistin der Erzählung „Der Durchbruch“, erlebte den Mauerfall anders als viele andere (für diese Geschichte erhielt die Autorin den Walter-Serner-Preis.). In der Erzählung „Trude“ wird mit einer Biografie in sieben Wochentagen quer durch die Jahrzehnte (von Sieglindes Tante Gertrud) deutsche Geschichte pointiert sichtbar. „Ihre Sprache ist alles andere als wehmütig, sondern ohne Schnörkel und Nostalgie. Casper ruft Erinnerungsbilder wach von Orten, die es heute nicht mehr gibt. Ein Buch, das die kleinen Geschichten der Teilung schildert; und ganz nebenbei eine wunderbare Hommage an die Stadt Berlin ist.“ (Marina Himmer, Main-Echo) „So, als säße man mittendrin, beschreibt sie auch die weltoffene bunte Atmosphäre im legendären Pressecafé. In den Geschichten werden die Risse und Brüche deutlich, die von der Teilung herrühren. Um Notlügen geht es, um Versteckspiele, um Trotz und Trauer. Auch darum, dass der Westen keineswegs nur golden war. Ihre sensiblen Beobachtungen kleidet die Autorin in klare schöne Sätze.“ (Tagesspiegel)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Sigrun Casper

Unterbrochene Schienen

Erzählungen und Momentaufnahmen

Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke

Inhaltsverzeichnis

Titelseite

Zum Buch

Mein Krieg

Schilder im Wäschegeschäft

Tante Tilde

Der Agent

Chagall ist schuld

Feierabend

Böttcher, Tod des Harlekin

Ein Sonnabend im August

Das Pressecafé

Tierewürdig

Tränenpalast

Harald Metzkes, Das Pferd

Wolfgang Mattheuer, Die Ausgezeichnete

Verrückte Mauer

Westostwest eins

Westostwest zwei

Der Sachse

Wieland Förster,Große Neeberger Figur

Grenzsituationen

Angst

Diapositiv

Unterbrochene Schienen

Monolog mit Erinnerungswert

Blicke

Trude

Donnerwetter

Durchbruch

Mauer weg, und täterä

Harald Metzkes, Der Abflug

DDR-Memorial

Erkennen

Berlin ist eine Katze

Die Autorin

Zum Buch

Die autobiografischen Erzählungen und Momentaufnahmen handeln aus Sicht des Mädchens Sieglinde vom Krieg, von der Begegnung mit einem Agenten in Ost- und Besuchen bei Tante Tilde in Westberlin; später arbeitet sie in der Deutschen Bücherstube, dorthin kamen Kunden wie Anna Seghers, Helene Weigel, Arnold Zweig und seine Frau, aber auch Schnäppchenjäger aus dem Westen und amerikanische Studenten. Aus Sicht der jungen Erwachsenen wird nun vom überraschenden Mauerbau erzählt, vom Pressecafé und die Geschichte ihrer Flucht. „Wie sich diese Flucht im Detail abgespielt hat, liest sich spannend wie ein Krimi.“ (Tagesspiegel) Es folgen Momentaufnahmen, Sigrun Caspers Westostwestblicke sind voller Selbstironie und sehr unterhaltsam zu lesen, aus der Zeit der Teilung, zum Mauerfall bis in die Gegenwart hinein – in genau beobachteten Details wird Zeitgeschichte lebendig. Auch fünfundzwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer berühren diese individuellen Fluchtgeschichten, weil sie zeigen, mit welchem Einfallsreichtum Menschen versuchten, dem real existierenden Sozialismus zu entkommen. Ob beim ersten Versuch, Jahre nach der Flucht, wieder nach Ostberlin einzureisen oder auf einer Reise in die USA oder bei den Schienen mit Blick auf die Grenzbeamten – in genau beobachteten Details wird Zeitgeschichte lebendig. Sieglinde macht sich zum Beispiel Gedanken darüber, was sie anzieht, um nicht als Westtussi vor der Ost-Verwandtschaft zu erscheinen.

Unterbrochene Schienen – manche bis heute.

Doris Pareike, Protagonistin der Erzählung „Der Durchbruch“, erlebte den Mauerfall anders als viele andere (für diese Geschichte erhielt die Autorin den Walter-Serner-Preis.). In der Erzählung „Trude“ wird mit einer Biografie in sieben Wochentagen quer durch die Jahrzehnte (von Sieglindes Tante Gertrud) deutsche Geschichte pointiert sichtbar.

„Ihre Sprache ist alles andere als wehmütig, sondern ohne Schnörkel und Nostalgie. Casper ruft Erinnerungsbilder wach von Orten, die es heute nicht mehr gibt. Ein Buch, das die kleinen Geschichten der Teilung schildert; und ganz nebenbei eine wunderbare Hommage an die Stadt Berlin ist.“ (Marina Himmer, Main-Echo) „So, als säße man mittendrin, beschreibt sie auch die weltoffene bunte Atmosphäre im legendären Pressecafé. In den Geschichten werden die Risse und Brüche deutlich, die von der Teilung herrühren. Um Notlügen geht es, um Versteckspiele, um Trotz und Trauer. Auch darum, dass der Westen keineswegs nur golden war. Ihre sensiblen Beobachtungen kleidet die Autorin in klare schöne Sätze.“ (Tagesspiegel)

Mein Krieg

Ich kannte viele Wörter. Von den meisten wusste ich, was sie bedeuten. »Mutter« und »unser Haus« waren die wichtigsten Wörter. Ich konnte unser Haus nicht anfassen und umklammern wie meine Mutter. Mutter gehörte zu mir. Das Haus gehörte zu uns und wir zum Haus. Ohne unser Haus waren wir verloren.

Unten in der Diele stand die Eckbank mit dem Tisch davor. Das war der wichtigste Platz im Haus. Auf dem Eckbord über der Bank stand der Volksempfänger, ein Kasten aus Holz, ein kleines sprechendes Haus mit rund gebogenem Dach. Durch das Fenster, das mir grobem Stoff bespannt war, kamen die Wörter, die zum Krieg gehörten. Sie fielen wie abgehackt heraus und schnarrten. Plötzlich schnelle Musik, dann hackte es weiter. Feind. Front. Deutsch. Wir Deutsche. Sieg. Helden. Niederlage. Angriff. Endsieg. Ich hatte die Wörter schon so oft gehört. Keiner von uns durfte etwas sagen. Ich wartete auf ein Wort, das ich noch nie gehört hatte.

Wir standen vor der Haustür und sahen in den Himmel. Meine Mutter trug eine blaue Schürzemit Rüsche und rotem Zickzacksaum. Die Schürzentasche war mit einer dicken roten Blume bestickt. Ich drückte mich an meine Mutter und hielt mich an ihrer Schürze fest, so fest, dass meine Hand feucht wurde und der Stoff zerknautschte.

Tante Gertrud faltete ihre Hände vor und nach dem Essen, dabei murmelte sie und sah zur Zimmerdecke. Dort suchte sie den lieben Gott. Der hatte aber die Kartoffeln weder geputzt noch gekocht. Sollte das stimmen, was Tante Gertrud über den lieben Gott sagte, musste er trotzdem sehr mächtig sein. Wenn meine Mutter und ich zum Himmel blickten, suchten wir den lieben Gott nicht. Mutter hielt eine Hand über die Augen. Ich hielt meine freie Hand auch über die Augen. Wir suchten den Krieg. Der Krieg hatte etwas mit dem Himmel zu tun, aber nicht mit dem lieben Gott. Die Bomben wurden vom Himmel herabgeworfen. Der Krieg war noch etwas anderes, größeres als Bomben und Granaten, etwas anderes als die Scheinwerfer, die nachts über den Himmel jagten. Der Krieg war immer da, auch wenn die Luft nicht dröhnte und der Himmel seine Ruhe hatte. Nie war es wirklich still um mich, so, dass ich mal einfach nur so in die Luft gucken konnte. Immer war etwas in der Nähe, das mich bei allem störte, was ich auch anfing. Auch wenn die Sonne schien, war Krieg.

Meine Mutter saß auf der Dielenbank. Sie stützte den Kopf in die Hände und starrte auf den Tisch. Ich stand am Tisch und sah sie an und wusste nicht, was ich machen sollte. Beim Gutenachtsagen drückte sie mich an sich und wollte mich nicht loslassen. Ich wollte nicht, dass sie mich so ansah. Aber mir fiel nichts ein, was sie froher machte. Ich tat so, als schliefe ich schon. In meinem Bauch war ein Seil, das mich von innen zusammenschnürte. Das war der Krieg. Der Krieg war in mir drin und überall, ich konnte mich nirgends vor ihm verstecken. Selbst das Bilderbuch vom Kater Murr, der über die Dächer spazierte, scheuchte den Krieg nicht weg. Immer kam mir der Reim in die Quere. Heute Krieg, morgen Sieg. Kater Murr lachte mich aus. Der Reim quälte mich. Heute Krieg, morgen Sieg.

Mein Teddybär war bei mir. Er war schon kahl, ein Ohr fehlte ihm. Tante Gertrud fand ihn unappetitlich. Der Teddy hielt still, wenn ich ihn streichelte. Beim Schlafengehen wusste ich schon, dass ich bald geweckt wurde. Ich faltete die Hände wie Tante Gertrud. Zur Zimmerdecke brauchte ich nicht zu sehen, denn es war verdunkelt. Unter meinen Händen legte ich die Pfoten meines Teddys aneinander und sagte, wie ich es oft von Tante Gertrud hörte: »Lieber Gott, lass unsere Mauern stehen.« Zum Frühstück musste ich Pfefferminztee oder Milch trinken und die Wörter aus dem Volksempfänger hören und still sein. Es gab auch wenig zum Erzählen. Ich stand viel herum und achtete darauf, wo meine Mutter war.

Die Sirene war weit weg und doch ganz nah. Ihr Heulen weckte den Himmel und den Krieg. Meine Mutter stand vor meinem Bett und trieb mich an. Ungeduldig zeigte sie mit dem Strahl der Taschenlampe auf meine Schuhe. Das Zimmer war von Fauchen und Brüllen angefüllt. Ich verkroch mich unter der warmen Bettdecke, hielt den Teddy vor meinen Bauch. Meine Mutter wurde böse. Ein stummes Hetzen ging los. Ich war klein wie eine Maus. Auch meine Mutter und alle die huschenden Leute waren winzig und nicht mehr wichtig. Nur mein Kopf war viel zu groß, meine Augen. Bei jedem Aufheulen duckte ich mich noch im Rennen und zog den Kopf zwischen die Schultern. Die Sirene war ein Maul, das für den Krieg Fressen suchte. Unser Haus war hoch. Es müsste sich flach machen können. Rannten wir zum Bunker im übernächsten Garten, ließen wir es ganz allein zurück.

Der Bunker befand sich im übernächsten Nachbargarten unter einem Hügel, der mit Gras bewachsen war. Seine Tür war so schmal und niedrig, dass nur eine Person hindurchpasste. Innen wurde die Tür mit einem schweren, langen Riegel verschlossen. Die Großen mussten sich bücken, um durch die Tür zu kommen. Im Bunker dachte ich immerzu an unser Haus. Trotzdem war ich lieber im Bunker als in unserem Keller. Im Bunker war der Krieg nicht so laut, und die Nachbarn und Kinder saßen beieinander. Meine Mutter und ich und alle anderen waren im Bunker besser versteckt vor dem Krieg. Komisch, dass da auch Stühle standen. Es war warm und roch. Wir saßen still, ich auf dem Schoß meiner Mutter. Wir blickten alle zur Decke. Eine Kerze flackerte. Wenn auf ein Pfeifen ein kurzer, heller Krach folgte, war ein Haus getroffen. Wir zuckten zusammen. Meine Mutter hielt mich an sich gepresst.

Entwarnung, sagte jemand. Mutters Arme lockerten sich. Alle standen auf und reckten sich. Ich rutschte von Mutters Schoß. Jemand schob die Bunkertür auf. Ob Tag oder Nacht, erst mal sah sich jeder um. Die Häuser waren zu sehen, auch unser Haus.

Manchmal weinte meine Mutter. Ich verstand das.

Auf einmal war mein Vater da. Er war ein großer, fremder Mann mit Uniform. Er kam aus dem Feld. Er zog seine Stiefel aus, wickelte Schichten von Lumpen von seinen Waden und Füßen ab und schlüpfte in Pantoffeln. Er roch muffig wie die alten Winterkartoffeln im Keller. Meine Mutter lachte, ich glaubte ihr das Lachen nicht. Ich sah sie dann nicht an. Der Vater griff mich und meine Brüder, setzte uns auf seine Knie und meine Mutter fotografierte.

Die Stiefel standen immer im Weg. Der Vater zeigte uns, wie man sie mit Spucke und einem Lappen wienerte, bis sie glänzten. Es waren zwei hohe, schwarze Röhren mit Tatzen. Sie waren böse. Sie konnten mich verschlingen. Irgendwas hatten sie mit mir vor, sie taten nur so, als ständen sie still beieinander. Sie kamen aus dem Feld und es stank faulig aus ihnen, auch wenn sie noch so glänzten. Sie hatten etwas mit mir vor. Was hatte ich ihnen getan? Immer mussten sie da stehen, wo ich gerade vorbei wollte. Die Stiefel lauerten mir auf. Ich wollte so tun, als wären sie nicht da, aber sie zwangen mich, zu ihnen hinzusehen. Aus schwarzen Löchern glotzten sie zurück, gleich würden sie losspringen und mich fressen. Ich schrie, als sie auf mich zugestapft kamen. Festgeklebt am Boden starrte ich auf die Ungeheuer. Mit Armen und Händen stieß ich sie von mir weg, aber ihre Glotzaugen drückten sich in mich rein. Da standen die anderen um mich herum und lachten. Je lauter das Lachen der Brüder, der Mutter, der Tante, des großen Mannes, desto mächtiger wurden die schwarzen Viecher. Das Lachen spornte sie an. Schon hob eines mit seinen Pranken vom Boden ab und langte nach mir. Wegrennen, abhauen, den schallenden Kreis durchbrechen. Die dunklen Röhren bannten mich. Schreien, das konnten sie nicht verhindern. Ich schüttelte die Tränen vom Gesicht. Ich war schwach. Ich knirschte mit den Zähnen.

Jemand nahm mich in die Arme. »Ist ja gut.« Jemand sagte, ich sei niedlich.

War der Vater da, traute ich mich nicht an meine Mutter heran. Am liebsten wäre ich unter den Dielentisch gekrochen. Vater lauschte den Wörtern aus dem Volksempfänger anders als Mutter und Tante Gertrud, er sah nicht besorgt aus, er sah streng aus. Gehörte zu der Stimme aus dem Volksempfänger ein Gesicht, dann sähe das aus wie Vater, dem alle gehorchten. Auch ich war gehorsam. Ich wünschte mir, dass er wieder fortging, ins Feld, mit seiner Uniform, den Stiefeln und dem kleinen Koffer.

Nach der Entwarnung stieg mein Vater als Erster die Kellertreppe hoch. Wir durften erst nach oben, wenn er sein »Alles in Ordnung!« zu uns heruntergerufen hatte. Einmal war es anders als sonst. Er rief: »Los, raus!«

Es war Vormittag, durch die Kellerfenster kam Licht. Wir sahen uns an, Mutter und Tante Gertrud schüttelten die Köpfe. »Raus aus dem Keller!«, befahl der Vater.

»Was ist denn?«, fragte meine Mutter.

»Keine Fragen, verschwinden!« Er stand oben auf der Kellertreppe, sein Gesicht war verzerrt. »Wird’s bald!«

Ich mochte ihn nicht. Was hatte der zu kommandieren?

Mutter nahm mich bei der Hand, wir gingen an ihm vorbei, er stieß und schubste uns. »Beeilt euch, zum Kuckuck nochmal!« Er trieb uns den Torweg entlang bis auf die Straße. »Raus aus den Häusern!«, rief er aufgeregt nach allen Seiten.

Eine Bombe war in unsere Veranda gefallen. Sie war auf einen Eisenträger des Daches geprallt, hatte sich dabei gedreht und war so auf den Boden aufgetroffen, dass sie nicht explodieren konnte.

Ein Blindgänger.

Ich drehte das Wort in Gedanken hin und her, rollte mit den Augen. Blindgänger. Ein neues Wort. Aber es sagte mir nichts. Im Umkreis von zweihundert Metern mussten die Leute aus ihren Häusern raus. Sie drängten sich an der Straßenecke zusammen, redeten. Ich mit Mutter und Vater allein unter ihnen. Zweihundert Meter. So viele Leute passten auf zweihundert Meter.

Am Nachmittag sollten Männer kommen und die Bombe in den Wald tragen. »Welche Männer machen das denn?«, fragte ich. Es mussten sehr mutige Männer sein. »Kriegsgefangene«, sagte mein Vater. Dazu waren also die Kriegsgefangenen da, dass sie die Bomben wegtrugen. Wenn nun die Bombe in ihren Händen losging. Ich zog an Mutters Hand, aber auch Mutter redete so aufgeregt mit den Leuten um uns herum, dass ich mich nicht traute zu fragen. Wenn die Bombe explodierte und die Männer tötete, waren wir und unser Haus daran schuld. Ich wollte, dass die Kriegsgefangenen am Leben blieben, unbedingt wollte ich das.

Später gingen alle wieder in ihre Häuser zurück, auch wir. »Es ist gut gegangen«, sagte mein Vater. Er streichelte mir im Gehen über den Kopf. »Sie haben die Bombe entschärft.«

Meine Brüder waren selten zu Hause. Sie gingen woanders zur Schule und schliefen dort auch. Ich beneidete sie, weil sie schon in die Schule gingen, nicht aber darum, dass sie so selten zu Hause waren. Die Schule hieß Napola. Ein seltsamer Name. Ich sagte ihn vor mich hin, wodurch er mir nicht vertrauter wurde. Auch meine Brüder waren mir fremd, sie lebten in einem Haus, das so einen Namen trug.

Mein ältester Bruder Hartmut hatte rote Backen und liebte den Krieg. Wenn er schwärmte und übermütig lachte und vom Endsieg redete, sah ich, wie meine Mutter den Kopf schüttelte. Sie bewunderte ihn und machte sich Sorgen.

Oft besuchte Hartmut Eva, das Mädchen, das mit seiner Mutter und dem großen Hund im Haus gegenüber wohnte. Das Haus war hinter einer Hecke versteckt, nur sein rotes Dach konnte ich über der Hecke sehen.

Wir mussten sofort runter in den Keller. Hartmut war bei den Nachbarn gegenüber. Mutter, Helmfried und ich rannten runter in den Kohlenkeller, weil es dort noch am sichersten war. Wir horchten auf das Rasen der Bomberflugzeuge. Mutter hatte ihre Arme um mich geschlungen, Helmfried stand hinter uns und hatte seine Arme um Mutters Hals gelegt. Ich hielt meine Hände vor die Ohren. Durchs vergitterte Kellerfenster sah ich, wenn ich mich auf Zehenspitzen stellte, Lichtpfeile über den Himmel rasen. Bei jedem Einschlag zuckten wir zusammen. Wir zitterten. Der Boden bewegte sich, die Wände. Aber ich war nicht allein. Auf einmal war es unheimlich still. Mutters Herz pochte. Entwarnung, heulte die Sirene.

Der Boden war wieder fest, die Wände bebten nicht mehr, aber etwas war anders als sonst nach der Entwarnung. Mutter nahm Helmfried und mich bei der Hand. Sie blieb mit uns dicht vorm Kellerfenster im Dunklen stehen. Sie atmete, kurze Seufzer, als hätte sie Schmerzen. Sie hörte nicht auf, so laut zu atmen. Ihre Hand um meine Hand war hart, Mutter reckte sich und starrte nach draußen. Ich hielt still, konnte nichts machen, nicht mal den Kopf bewegen.

Auf einmal ging ein lautes Prasseln los, ein Herabfallen von kleinen und großen Tropfen aus Stein, jeder einzelne war zu hören, ein prasselndes Rauschen, ein schrecklicher Regen. Das Geräusch schmerzte mir in den Ohren, im Hals, im Bauch, in den Händen. Es war das Haus gegenüber, es konnte nichts anderes sein, was da zusammenfiel. Ich sah nichts. Ich hörte den Hund bellen.

Meine Mutter wurde steif und riesig und kalt. Sie wuchs weit von mir weg, ihre nasse, kalte, starke Hand gehörte nicht mehr zu mir. Mutter schrie. Schrie nicht nur mit dem Mund. Ihr Körper drängte in das Kellerfenster, wollte durchs Gitter. Nur »Hartmut!« schrie sie, nur einmal. Bitte, bitte, dachte ich. Wenigstens hielt sie noch immer meine Hand fest, und wenn sie aus dem Fenster flog, würde sie meine zerquetschte Hand mitnehmen.

»Alles in Ordnung!«, schallte Hartmuts Stimme von da drüben hinter der Hecke über die Straße, durch unseren Vorgarten, durchs Gitter zu uns. Fröhlich klang seine Stimme, als wäre nichts gewesen. Mutter atmete aus, drückte Helmfried und mich an sich. Ihr Herz klopfte an meinem Arm. Ich wusste jetzt, was Glück ist. Mutter trug ihr Kleid mit den matten Blümchen und die Schürze darüber, das Kleid hatte kurze Ärmel, Mutters Arme waren weich.

»Na Mui«, sagte er kleinlaut, eher verlegen, und er lächelte von unten herauf. Die Knie beieinander, saß er auf dem Ende der Eckbank, gleich neben der Tür zum Windfang. Seine Füße berührten nur mit den Spitzen den Boden, die Hände hatte er über den Knien gefaltet. Die Schultern hatte er bis zu den Ohren hochgezogen. Er fror.

Es war Nacht. Die Sirene hatte unser Haus im Maul. Mein Bruder Helmfried kam mir noch kleiner vor als ich mir selbst. In dem Moment, als meine Mutter, die mich gerade wieder aus dem Bett geholt hatte, in der Diele meine Hand losließ, sah ich ihn zum ersten Mal richtig. Die Haare fielen ihm von der Seite über ein Auge. Er war vom Himmel gefallen. Ein Vogelengel. Die Sirene heulte noch immer. Ich wollte zu ihm, ihn anfassen. Er sah aber nur meine Mutter an.

»Wo kommst du her?«, flüsterte sie und riss ihn an sich.

»Ich bin abgehauen.« Es klang trotzig und stolz. Er hatte etwas Verbotenes getan, etwas sehr Gefährliches.

»Den ganzen Weg gelaufen?« Sie rückte von ihm ab, behielt die Hände auf seinen Schultern. Sie schüttelte den Kopf.

»Klar.« Er drückte sein Gesicht an Mutters, es musste ganz schnell gehen.

»Gott sei Dank!« Sie wollte ihn gar nicht loslassen.

»Mach die Lampe aus«, sagte Helmfried. Ich bewunderte ihn.

Die Sirene heulte nicht mehr. Ich wusste, was das bedeutete. Aber wir durften nicht in den Keller, wir mussten jetzt immer zum Bunker. Die Lichtpfeile schossen über den Himmel. Unsere Straße kam mir besonders dunkel vor. Als wir die Gartenpforte hinter uns hatten, sah ich von dort, wo die Straße eine Biegung machte, einen Lichtschein und hörte das malmende Grollen. Ich wusste, Panzer sind zum Töten da, wie Bomben. Ein Panzer schob sich auf unserer Straße voran, auf mich und meine Mutter und meinen Bruder zu.

»Schneller, schneller!« Meine Mutter zerrte an mir. Wir mussten die Gartenpforte am Ende des nächsten Nachbarzauns erreichen, bevor der Panzer um die Straßenbiegung war. Wenn wir durch die Pforte durch sind, werden seine Lichtaugen nichts weiter erspähen als Kopfsteinpflaster und einen leeren Bürgersteig. Mutter zwischen Helmfried und mir, ich am Zaun, Helmfried an der Bordsteinkante. Unsere Schritte trappelten über den Sand. Das Grollen wurde lauter. Die Pforte am Ende des Zauns entfernte sich von uns, wir rannten auf der Stelle, so laut meine Mutter auch keuchte, so sehr sie auch an meiner Hand zog. Ich will nicht tot sein, dachte ich, Mutti soll nicht tot sein, Helmfried soll nicht tot sein. Der Lichtschein tastete sich den übernächsten Zaun entlang. Gleich hatte er uns.

Ich und meine Mutter und mein Bruder waren eins. Das Eine war ganz allein. Nur die Gartenpforte am Ende des Zauns.

Mein Bruder Hartmut stand in der geöffneten Dielentür.

Er war von draußen gekommen. Er war außer Puste. In einer Hand hielt er etwas, das wie das größte Eisengewicht unserer Küchenwaage aussah. Wie er es vor sich hielt, musste es schwer, aber auch kostbar sein. Als ich in Hartmuts Gesicht sah, wusste ich es. Man schmiss so was gegen ein Haus, einen Panzer oder gegen einen Menschen.

»Um Himmelswillen!«, rief meine Mutter aus. »Wer hat dir das gegeben?«

Ich bekam einen Schreck vor ihrer Wut.

Mein Bruder sagte etwas und grinste. Mich ärgerte, dass er so eingebildet war.

Mutter war rot im Gesicht. »Verdammt noch mal, ich hab gesagt, du kommst mir mit so was nicht ins Haus!« Ihre schrille Stimme zog mir die Haut zusammen. Mutter und Hartmut sahen sich an, als kämpften sie gegeneinander. Ich war für Mutter.

Mein Bruder war ganz weit weg. Er kam von woanders, das war nicht mein Bruder Hartmut. Der gehörte nicht zu Mutter und zu mir, mit dem Ding in der Hand und mit dem Gesicht.

»Du bringst das wieder zurück!« Ihr Kleid zitterte.

Er war auch rot geworden. Jetzt sah er nicht mehr eingebildet aus. Böse sah er aus. Er sagte etwas, warf das schnell und patzig hin, was er sagte, dann ging er raus mit dem Ding, und Mutter schlug die Tür hinter ihm zu.

Vielleicht waren ihre Gesichter so rund, weil sie keine Haare auf dem Kopf hatten. Auf ihren geschorenen Köpfen saßen kleine Käppis, die wie Faltschiffe aussahen. Jeder hatte sein Käppi anders aufgesetzt. Der eine so schief, dass es bald runterfiel, der andere gerade und tief in die Stirn gezogen oder mehr auf dem Hinterkopf. Lustig sahen die Käppis aus. Ihre Stiefel waren nicht so lang wie Vaters Stiefel, das Leder war stumpf und zerknautscht. Dafür glänzten ihre Uniformen auf den Knien und über dem Bauch, auch hinten glänzten sie. Wenn einer an mir vorbeiging, roch es wie aus dem Klo. Ich sah sie mir sehr genau an, beobachtete sie, aber nur, wenn es keiner merkte.

Sie stromerten so sicher durch unseren Garten, als gehörte er ihnen schon immer. In unserem Haus gingen sie ein und aus. Sie suchten da was. Mit mir redeten sie gern. Es klang gutmütig, sie mochten mich. Sie lachten mich an, fassten mir auf den Kopf. Wenn es irgend ging, rannte ich vor ihnen weg und versteckte mich hinter meiner Mutter oder hinter einer Tür.

Wenn so ein Russe in der Nähe war, wurden meine Mutter und Tante Gertrud steif und brachten keinen Ton heraus. Warum sagte meine Mutter kein einziges Mal etwas dagegen, wenn sie in unserem Haus rumstampften? Hinterher sah es furchtbar aus. Der Fußboden in Vaters Arbeitszimmer war über und über mit Papier und Büchern bedeckt, das Klo stand unter Wasser.

Alles machten sie unordentlich, alles stank hinterher, sie trampelten über die Blumen. Sie waren nett zu mir, aber sie konnten jeden Augenblick explodieren.

Ein Soldat kam von draußen. Er schlug die Windfangtür laut auf und ließ sie offenstehen. Mitten in der Diele stellte er sich hin, breitbeinig, reckte den Kopf vor und brüllte uns an, eine nach der anderen. Die ganze Diele roch nach ihm.

Neben der Tür, jetzt versteckt hinter ihr, legte mein Bruder Hartmut einen Finger vor den Mund. Meine Mutter saß auf der Eckbank, Eva aus dem zerbombten Haus und ihre Mutter standen vor der Heizung neben der Küchentür. Der Soldat stürzte auf Evas Mutter zu, stellte sie dicht vor sie und schrie sie an. Er befahl etwas. Er wollte etwas von ihr. Er war viel kleiner als die Frau. Sie schüttelte nur immerzu den Kopf und hielt die Handflächen nach außen. »Ich habe nichts mehr!«, sagte sie, »ich habe nichts mehr!« Jedes Wort machte den Soldaten böser. Ich stand in der Nähe von Hartmut, der sich mit einer Hand am Türrahmen festhielt. Ich sah den Soldaten von hinten und wollte mir die Nase zuhalten, aber ich dachte: Wenn er sich plötzlich umdreht und das sieht.

Der Soldat rüttelte an der Frau, sie ließ sich rütteln und sagte immer wieder dasselbe. Er gab wütende Laute von sich. Der Kopf der Frau schwankte unter dem Rütteln hin und her. Er schrie und fuchtelte, sein Kopf unter dem Käppi glänzte. Plötzlich ließ er die Frau los, dabei schubste er sie gegen die Rippen der Heizung. Er drehte sich um, sah mich und stieß mich. Breitbeinig stand er in der Türöffnung, starrte die Frau an und zog einen Revolver aus der Hose.

In dem Augenblick, als der Soldat seinen Arm ausstreckte und den Revolver auf die Frau richtete, huschte das Mädchen vor seine Mutter und breitete die Arme vor ihr aus. Wie ein Kreuz stand Eva vor ihrer Mutter und sagte ganz ruhig zu dem Russen:

»Dann tötest du mich auch.«

Ihr war es egal, ob sie tot war oder nicht. Ich wollte auch so sein wie Eva. Eine Weile war es still, auch der Soldat gab keinen Laut von sich. Er hielt die Pistole und glotzte die beiden Frauen an.

Mein Bruder hinter der Tür sagte ganz lässig: »Da ist sowieso keine Munition mehr drin.«

Ein Russe stieg in den Keller hinunter. Er hatte freundlich gelächelt und etwas gesagt, als er an uns vorbeiging, durch die offene Haustür in den Windfang, zur Kellertür. Er knipste das Kellerlicht an. Im Keller war unsere eiserne Ration aufbewahrt. Tante Gertrud und ich standen vor der Haustür in der Sonne und blickten stumm zum Kellereingang. Nach einer Weile kam der Soldat die Kellertreppe wieder hoch. Ich sah die prall gestopften Taschen seiner Uniformjacke und fing an zu heulen. »Sei ruhig«, sagte Tante Gertrud ärgerlich.

Der Soldat stellte sich vor uns hin und brummte. Er wollte mich bestimmt trösten. Ich traute mich nicht wegzurennen. Durch meine Tränen sah ich seine dreckigen Hände.

Mit einer Hand langte er in eine Jackentasche und wühlte darin herum. Zur Faust geschlossen zog er die Hand wieder heraus. Mit der anderen Hand ergriff er meine Rechte, tat etwas Klebriges hinein und drückte meine Finger nach innen darauf. Er verschwand im Garten hinterm Haus.

Ich öffnete meine Hand. Vier gelbe Honigbonbons waren drin. Ich ekelte mich vor den Bonbons und heulte noch mehr, weil ich Hunger hatte.

»Dann gib sie mir.« Tante Gertrud grabschte mir die Bonbons aus der Hand und stopfte sie sich in den Mund.

Jemand öffnete die Gartenpforte.

Mutter und ich standen vor dem Haus, die Sonne schien, es war Frühling. Wir sahen uns die Blumen an, die anfingen zu blühen, und als wir das Geräusch hörten, drehten wir uns um.

Er war sehr groß und schlank, sein Gesicht war hell. Er schloss die Gartenpforte hinter sich, machte zwei Schritte und rührte sich dann nicht mehr. Seine Uniform ähnelte Vaters. Aber er sah anders aus. Er nahm die Schirmmütze vom Kopf und lächelte meine Mutter an. Ich sah, wie sie versuchte zurückzulächeln. Schnell bückte ich mich und pflückte zwei blaue Stiefmütterchen, damit meine Mutter das nicht zu tun brauchte. Als ich zu ihm ging und mich vor ihn hinstellte und meine Hand mit den Stiefmütterchen zu ihm emporstreckte, blickte ich nach unten. Erst als ich sie nicht mehr höher reichen konnte, sah ich zu ihm hoch. Die Sonne blendete mich.

Der Soldat lächelte. Er schüttelte ein wenig den Kopf und machte eine behutsame Handbewegung.

Er wollte meine Blumen nicht.

Ich rannte zu meiner Mutter zurück und schämte mich. Ich vergrub meinen Kopf in ihrer Schürze. Er sollte mich nicht mehr sehen. Mutter legte ihre Hand auf meinen Kopf. Ich warf die Stiefmütterchen weg. Nach einer Weile war der Soldat verschwunden, aber die Sonne schien noch immer.

Später sagte meine Mutter: »Das war der schönste Mann, den ich je gesehen habe.«

Schilder im Wäschegeschäft

Frau Kühn hatte ein Wäschegeschäft in Potsdam gehabt, ein kleines, aber immerhin, ein Geschäft. Waschen, bügeln, mangeln. Gemeinsam mit ihrem Mann. Wenn mir Frau Kühn von ihrem Geschäft erzählte, redete sie schneller als sonst, auch lauter. Ihre Stimme hörte sich dann an, als wäre sie viel jünger. Redete sie über Hitler und das deutsche Volk, klang ihre Stimme wie abgebrochen, wie gedrückt. Damals hatten die meisten Leute, die ein Geschäft besaßen, Schilder in ihre Schaufenster gehängt.

Darauf stand: »Hier dürfen Juden nicht kaufen« oder »Juden haben keinen Zutritt« oder einfach »Juden raus!«.

»Wer sind eigentlich die Juden«, habe ich Frau Kühn gefragt.

Daraufhin sie: »Na, ich frag dich mal was zurück. Weißt du, wer ein Protestant ist?«

»Nee. Nicht direkt. Der geht in die Kirche.«

»Oder ein Katholik?«

»Geht auch in die Kirche.«

»Oder ein Mohammedaner?«

»Nee. Na Menschen jedenfalls sind es«, war mir dann noch eingefallen. Da hat mich Frau Kühn in die Arme genommen und gelacht. Sie hat sich eine Träne aus den Augen gewischt. Dazu musste sie ihre Brille abnehmen. Ihre Augen sahen auf einmal so normal aus, ich war froh, als sie die Brille wieder aufsetzte.

»So ist es«, sagte sie, »genau so.« Es klang streng. »Juden sind Menschen.«

Sie runzelte die Stirn und kratzte sich am Kopf und redete schnell weiter. »Aber es ist, na, wollnmalsagen … eine Schande. Eine Schande ist das, dass man das extra sagen muss, dass jemand anders ein Mensch ist.« Sie richtete sich auf und atmete laut. »Und deswegen haben wir so ein Schild nicht aufgehängt«, sagte sie. Jedes Wort betonte sie feierlich. »Verstehst du?«

So ganz hatte ich das mit dem Schild nicht verstanden. Aber mitgekriegt hatte ich, dass Frau Kühn aufgeregt war, wenn sie von ihrem Laden erzählte und von dem Schild, das sie da nicht hingehängt hatten, und dass sie deswegen ein paar Mal mit ihrem Mann vorgeladen worden war. Bei der Polizei hatte man ihnen Strafen angedroht. Maßnahmen, so hieß das damals. Trotzdem hatten sie das Schild auch nach der Polizeivorladung nicht ins Schaufenster gehängt.

»Aber warum? Warum durften denn bestimmte Leute, also die Juden, nicht überall einkaufen gehen und ihre Gardinen waschen lassen? Warum haben denn die anderen das gut gefunden? Ich meine, warum haben denn die anderen Ladenbesitzer solche Schilder hingehängt? War doch dumm! Da haben sie doch weniger verdient, wenn die Juden nichts in den Geschäften kaufen durften? Und Sie, Frau Kühn, haben doch dann bestimmt mehr verdient?«

»Verdient? Im Gegenteil, mein Kind, im Gegenteil.«

Sie starrte vor sich hin.

»Aber warum, Mensch, Frau Kühn, warum haben die Leute denn solche Schilder hingehängt?«

»Warum?«, antwortete sie. »Na, sagenwirmal so.«

Sie überlegte. Dann hob sie den Zeigefinger und piekte mir gegen die Nase. »Sag mal, wie viele seid ihr in der Klasse?«

»Zweiunddreißig.«

»Aha, zweiunddreißig. Soso. Aha.« Sie wischte mit der flachen Hand über ihre Knie, dass es nur so knackte. »Sagenwirmal so.« Sie sah mich listig an. »Sag mal ganz ehrlich. Gibt’s in deiner Klasse jemanden, den die meisten nicht leiden können?«

»Klar«, antwortete ich sehr schnell, »Robert Wagner.«

Frau Kühn nickte zufrieden. »Und nun«, sagte sie, »nun sag mal.« Sie drehte mein Kinn mit einer Hand so, dass ich ihr in die Augen sehen musste. »Sag mir mal, wieso ihr den Robert Wagner nicht leiden könnt.«

»Weil der albern ist. Und doof. Und klein ist er auch. Und der musste früher immer in der Stunde raus, weil er sich sonst in die Hosen gemacht hätte. Und außerdem ist er katholisch. Und die Katholiken sind falsch.«

»Au, au, au, au!«, schrie Frau Kühn, »das tut weh.«