14,00 €

Mehr erfahren.

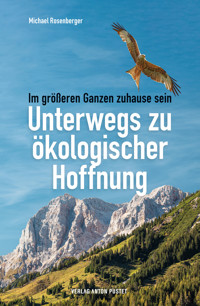

- Herausgeber: Verlag Anton Pustet

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Das Prinzip der ökologischen Hoffnung Viele Menschen spüren heute eine große Sehnsucht nach mehr Nähe zur Natur. Doch die haben wir im Zeitalter von High-Tech und Social Media weitgehend verloren. Ob wir auf dem Land wohnen oder in der Stadt, ob wir unserer Erwerbsarbeit in freier Natur nachgehen oder in geschlossenen Räumen: Den allermeisten fehlt eine lebendige, von Mitgefühl und Liebe getragene Beziehung zur Natur. Nur eine solche könnte uns aber dazu bringen, die Umwelt ganz selbstverständlich zu schützen – spontan und gerne. Wir brauchen daher eine "ökologische Umkehr" (Papst Franziskus), eine grundlegende Kehrtwende unserer Kultur, um uns wieder als Teil eines größeren Ganzen zu erleben. Eine solche Wende kann nicht vom Kopf gesteuert werden, sondern muss aus dem Herzen kommen. Sie braucht langen Atem und stabile Kraftquellen: das Staunen über jedes einzelne Lebewesen, Dankbarkeit für die Vielfalt des Lebens, Freude, in das Netz der Schöpfung eingebunden zu sein. Das Buch erschließt Schritte zu einer Spiritualität, die ein genussvolles Leben in Verbundenheit mit der Natur ermöglicht und das Engagement für ihren Erhalt mit einer starken Hoffnung nährt. - Wie wir Natur-Erfahrung und Umwelt-Engagement verbinden können, um den Klimawandel aufzuhalten - Auch als eBook erhältlich: eISBN 978-3-7025-8122-0

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 107

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Gewidmet allen Mit-Engagierten in der Natur- und Klimaschutzbewegung, mit denen ich in den letzten Jahrzehnten zusammenarbeiten durfte, und allen nichtmenschlichen Lebewesen, deren Präsenz und Nähe ich staunend und beglückt spüren durfte.

Impressum

Für Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch hingewiesen wird, haftet der Verlag nicht.

Wir behalten uns eine Nutzung dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

©2025Verlag Anton Pustet 5020 Salzburg, Bergstraße 12

[email protected] Sämtliche

Rechte vorbehalten.

Lektorat, Korrektorat: Anja Zachhuber

Cover: Christian Wöckinger

Grafik und Produktion: Nadine Kaschnig-Löbel

Auch als Hardcover erhältlich ISBN 978-3-7025-1166-1 eISBN 978-3-7025-8122-0

Mehr über unsere Autor:innen und Bücher: www.pustet.at

Wir bemühen uns bei jedem unserer Bücher um eine ressourcenschonende Produktion. Alle unsere Titel werden in Österreich und seinen Nachbarländern gedruckt. Um umweltschädliche Verpackungen zu vermeiden, werden unsere Bücher nicht mehr einzeln in Folie eingeschweißt. Es ist uns ein Anliegen, einen nachhaltigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.

Bildnachweis:

Birgit Herting: S. 45 (Bläuling, Naturschutzgebiet Wiesenthaler Schweiz in der Rhön, Deutschland, Juli 2022), S. 105 (Küchenschelle, Winterhausen in Unterfranken, Deutschland, März 2022); Naturpark Obst-Hügel-Land: S. 89 (Streuobstwiese im Naturpark Obst-Hügel-Land, St. Marienkirchen an der Polsenz, Oberösterreich, April 2007); Manuela Reuter: S. 67 (Arche-Noach-Bildstock von Rainer Kuhn, Weyersfeld in Unterfranken, Deutschland, Juli 2012); Michael Rosenberger: S. 9(Rotmilan, Avenches im Kanton Vaud, Schweiz, August 2024), S. 26 (Steinbock, Madatschjoch in den Ötztaler Alpen, Österreich, August 2022), S. 46(Blick von Soglio zum Piz Cengalo, Bergell, Schweiz, August 2020);

Inhalt

Den Flug des Milans beobachten. Einleitung

Sich neben den Steinbock setzen. Das Wunder der Schöpfung

Den Verlust der Schmetterlinge betrauern. Die Verletztheit der Schöpfung

An der Arche mitbauen. Leben im Einklang mit der Schöpfung

Das Apfelbäumchen pflanzen. Gelassenes Engagement für die Schöpfung

Von der Küchenschelle lernen. Aufblühen in der Schöpfung

Anmerkungen

Danksagung

Samstag, 9.3.2024, 10 Uhr:

Ganz allein sitze ich auf dem Gipfel des Steineck (1418m) in Oberösterreich und blicke Richtung Süden. Es ist so still, wie man es sich nur vorstellen kann. Kein Verkehrs- oder Maschinenlärm aus dem Tal, kein Rauschen oder Ächzen der Bäume, kein Pfeifen des Windes. Nichts. Absolute Stille. Da höre ich plötzlich etwa eineinhalb Kilometer entfernt, tief unten im Tal, den hellen Schrei eines Rotmilans. Sofort gehen meine Augen auf die Suche. Das ist nicht einfach, denn im März ist der Buchenwald dort unten noch unbelaubt. Seine dominante Farbe ist das rötliche Braun der Blätter am Waldboden. Eine ideale Tarnung für den auf der Flügeloberseite ebenfalls rotbraun gefiederten Milan.

Doch das menschliche Auge reagiert messerscharf auf Bewegungen. Und plötzlich erfasst mein Blick den gleichmäßig kreisenden Greifvogel. Ohne einen einzigen Flügelschlag dreht er seine Runden über dem Tal, ganz von der Thermik, der aufsteigenden Luft, getragen. Womöglich sucht er nach Beute. Womöglich nach Material für den anstehenden Horstbau. Womöglich genießt er es aber auch einfach, sich den Kräften der Luftströmung zu überlassen und von ihr getragen zu werden.

Wieder und wieder lässt der Milan seinen Ruf ertönen. Doch mit wem kommuniziert er? Wo ist seine Partnerin oder vielleicht umgekehrt ihr Partner? Da höre ich ein wenig weiter links einen Antwortschrei. Und tatsächlich, ein paar hundert Meter östlich zieht ein zweiter Vogel seine Kreise. Durch ihre Rufe sind die beiden ständig miteinander verbunden. Denn noch können sie gleichzeitig ausfliegen. Schon in ein paar Wochen wird das Weibchen Eier legen und zu brüten beginnen. Dann warten auf die beiden die anstrengendsten Wochen des Jahres.

Oft schon habe ich den Flug des Rotmilans beobachten dürfen – meistens von unten und aus viel größerer Nähe als am Steineck. Der Milan glänzt nicht durch seine Geschwindigkeit wie der Falke. Er ist auch kein Jagdakrobat wie der Habicht. Seine Stärke ist der minutenlange, elegante Gleitflug ohne einen einzigen Flügelschlag – oft über mehrere Kilometer und Hunderte Höhenmeter, bis man ihn kaum mehr sieht. Mit seinem V-förmigen Schwanz steuert er ungeheuer feinfühlig seine Flugrichtung. Wenn er seine Schwingen doch einmal bewegt, vollziehen diese eine butterweiche, wellenförmige Bewegung. Ganz außen sitzen je fünf oder sechs einzeln stehende Federn, die der Vogel wie Finger in die Lüfte streckt. So erreicht er eine Spannweite von einem Meter siebzig. Seinen Kopf zieht der Milan während des Fluges ein wenig ein – bei entsprechender Nähe kann man aber erkennen, wohin er gerade schaut. Mitunter blickt er der menschlichen Beobachterin oder dem menschlichen Beobachter haargenau in die Augen.

Mehr als die Hälfte der weltweiten Population des Rotmilans lebt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Allein in Deutschland wird der Bestand noch auf 14000 bis 16000 Paare geschätzt. Er ist allerdings innerhalb von 36 Jahren um 16% zurückgegangen – und dieser Rückgang beschleunigt sich trotz zahlreicher Schutzmaßnahmen und Förderprogramme.1Das macht Naturschutzfachleuten große Sorge. Es ist ein Warnsignal, eines von vielen, und steht stellvertretend für unzählige gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Auch wenn sich der Bestand des Milans in den letzten drei oder vier Jahren ein wenig erholt hat – das Paar südlich vom Steineck habe ich 2024 zum ersten Mal gesehen, seit ich in Österreich lebe.

Es stimmt vorne und hinten nicht mit unserem Verhältnis zur Natur. Wir haben den einfühlsamen, achtsamen Bezug zu ihr verloren – und mit ”wir“ meine ich nicht allein die Stadtbevölkerung, sondern fast alle Menschen in den Industrieländern. Das Hauptproblem ist nicht, dass die einen von der Natur räumlich zu weit entfernt wären, während die anderen sie tagtäglich hingebungsvoll beobachteten. Das Hauptproblem ist vielmehr, dass wir alle – ob in der Industrie, in der Landwirtschaft oder als Verbraucher:innen – in den letzten Jahrhunderten immer mehr mit einer Haltung des Verfügens, Machens, Beherrschens und Besitzens auf die nichtmenschliche Schöpfung geschaut haben und schauen. Es ist eine Haltung der kühl kalkulierenden Distanziertheit – nicht der warmherzig liebenden Nähe.

An der Wurzel dieser Haltung steht der Anthropozentrismus – also die Überzeugung, dass die gesamte Schöpfung einzig und allein für die Menschen gemacht ist, weil nur diese den Logos besitzen, d. h. denken und sprechen können. Diese Überzeugung stammt aus der griechischen Philosophie und reicht mindestens bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurück. Die frühen Christ:innen waren so tief in der ”hellenistischen“, also griechisch beeinflussten Kultur verwurzelt, die damals sämtliche Gesellschaften rund um das Mittelmeer prägte, dass sie sich keine Alternative dazu vorstellen konnten. So haben sie den Anthropozentrismus übernommen, ohne auch nur im Ansatz zu bemerken, dass er dem biblischen Denken widerspricht. Vielmehr haben sie die biblischen Texte mit der hellenistischen Brille gelesen und anthropozentristisch umgedeutet. In seiner Enzyklika Laudato si’ räumt Papst Franziskus das freimütig ein und betont, dass das der heutigen Position der Kirche nicht mehr entspricht (LS 67 und 69).

Zum Durchbruch ist der Anthropozentrismus allerdings erst in dem Moment gekommen, in dem sich die gesellschaftliche Entwicklung von der Religion gelöst und säkularisiert hat – nämlich im 18. Jahrhundert. Das neue ”Evangelium“ dieser Zeit, das bis heute wirksam ist, gegenwärtig sogar mehr als je zuvor und vermutlich auch als je danach, lautet: Wissenschaftlicher Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum sind unbegrenzt. Das ist das unantastbare Dogma der Moderne. Es hat sich tief in unseren Herzen eingenistet – auch in den Herzen jener, die religiös sind. So wie die frühen Christ:innen sich nicht vorstellen können, dass am Anthropozentrismus etwas falsch ist, können sich gegenwärtig die meisten Menschen nicht vorstellen, dass an Fortschritt und Wachstum etwas nicht stimmt.

Wie wir sehen werden, ist genau das das Schlüsselproblem, wenn wir die Schöpfung erhalten wollen. Denn Fortschritt ist genau besehen nur ein Fortschreiten im Verfügbarmachen der Schöpfung als bloßer Ressource, und Wachstum ist nur ein Wachsen im unwiederbringlichen Verbrauchen der Schöpfung.

Können wir diesen Trend wenden und zu einer neuen Beziehung zur Natur gelangen? Ist es möglich, dass wir mit einem anderen Blick auf sie schauen, einem Blick des Staunens und Mitfühlens, der Zärtlichkeit und Liebe? Welcher praktische Umgang mit der Natur ergibt sich aus einem solchen Perspektivwechsel? Diesen Fragen möchte ich im Folgenden nachgehen. Es sind Fragen der Ethik und der Spiritualität. Deshalb werde ich zunächst in der gebotenen Kürze klären, was diese beiden Zugänge zur Wirklichkeit meinen.

Schöpfungsethik und Schöpfungsspiritualität

Ethik stellt sich die Frage: Was können und was sollen wir tun, und warum? Vorausgesetzt ist dabei, dass wir eine innere Stimme spüren, wir nennen sie Gewissen, die uns sagt, dass es nicht gleichgültig ist, ob und wie wir handeln. Sie macht uns vielmehr klar, dass es Unterschiede zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch gibt, und drängt uns dazu, das Gute und Richtige zu tun und das Böse und Falsche zu unterlassen. Ethik reflektiert diese Impulse des Gewissens und bemüht sich um eine ausgewogene Begründung seiner Urteile. Umweltethik als spezieller Bereich der Ethik ist eine relativ junge Wissenschaftsdisziplin, die erst in den 1970er-Jahren entstanden ist. Zwar gab es auch in der Antike und im Mittelalter einzelne Umweltprobleme, etwa das übermäßige Abholzen von Wäldern oder die Verschmutzung von Gewässern. Die hat man auch damals schon ethisch zu reflektieren und zu regeln versucht. Aber durch die Industrialisierung haben diese Probleme im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte explosionsartig zugenommen. Das hat es erforderlich gemacht, die Umweltethik als eigene Wissenschaftsdisziplin zu etablieren. Mittlerweile ist sie ein anerkannter Teilbereich jeder Ethik.

Im Kontext des Glaubens an einen Schöpfergott, wie ihn die monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam teilen, erfährt die Umweltethik eine Zuspitzung. Wenn die Natur als Leihgabe eines Schöpfers wahrgenommen wird, die uns zu treuen Händen anvertraut ist, dann steigert das die Eindringlichkeit, mit der wir zum verantwortlichen Handeln aufgerufen sind. Denn Geliehenes wollen wir in allerbestem Zustand zurückgeben. Der Glaube an den Schöpfer gibt uns aber auch zusätzliche Kraftquellen an die Hand, aus denen wir schöpfen können, um die enormen Herausforderungen gut zu bewältigen. Was zu tun ist, ist für Glaubende und Nichtglaubende dasselbe. Es wird durch vernünftige Überlegung begründet. Aber der Glaube stellt die umweltethischen Pflichten in einen größeren Horizont und kann so einerseits noch kritischer hinschauen, andererseits zusätzliche Motivation bereitstellen.2Die Reflexion auf diese zusätzlichen Potenziale nennen wir Schöpfungsethik. Sie will keinen Gegensatz und keine Alternative zur säkularen Umweltethik konstruieren, sondern diese ergänzen, vertiefen und bereichern. Das haben die Vereinten Nationen sehr früh verstanden und die großen Weltreligionen konsequent in ihre ökologischen Programme einbezogen.

Die Zwillingsschwester der Schöpfungsethik ist die Schöpfungsspiritualität. Spiritualität ist eine im konkreten Alltag eingeübte und gepflegte Weise des geistvollen Umgangs mit der Wirklichkeit. Sie fragt nach der Bedeutung, die einzelne Ereignisse und die Wirklichkeit als ganze haben. Es ist empirisch erwiesen, dass spirituelle Menschen den Erlebnissen in der Natur mehr Bedeutung beimessen als Menschen ohne Spiritualität, und dass sie diese Bedeutung auch besser in Worte fassen können.3Eine Umweltethik ohne Spiritualität wird es daher schwer haben, die Herzen der Menschen zu erreichen. Mögen ihre Argumente auch noch so gut sein, fehlt ihnen doch die Emotionalität, die uns lockt, die uns nährt und die uns gegen die eigenen Annehmlichkeiten und Gewohnheiten zum Handeln bewegt.

Dieses Büchlein möchte die beiden Zwillingsschwestern zusammenführen. Ich frage einerseits: Was können und müssen wir tun, um unsere Um- und Mitwelt, also Lebensräume und Lebewesen, gut und gerecht zu behandeln? Das ist die Frage der Umwelt- oder Schöpfungsethik. Und ich frage andererseits: Welche Kraftquellen helfen uns dabei, unser Engagement für die Um- und Mitwelt in einer Weise zu vollziehen, dass es nicht nur eine lästige Pflicht ist, die wir widerwillig mit zusammengebissenen Zähnen erbringen, sondern dass es Freude bereitet, ja zu einem erfüllteren, bedeutungsvolleren Leben führt? Das ist die Frage der Schöpfungsspiritualität.

Die biblische Erzählung vom Wonnegarten Eden

Beide, Ethik und Spiritualität, kommen in wunderbarer Weise zusammen in der älteren Schöpfungserzählung der Bibel, die im zweiten Kapitel des Buches Genesis steht. Wie schon erwähnt denkt die Bibel biozentristisch. Nach ihrer Überzeugung hat Gott alle Lebewesen und nicht nur die Menschen in Liebe erschaffen und sorgt für sie. Sie alle haben einen eigenen Wert, eine geschöpfliche Würde. Das biblische Denken steht damit im schroffen Gegensatz zum Anthropozentrismus der griechischen Philosophie. Auch wenn das die Christ:innen lange Zeit nicht so gesehen haben, beginnen sie es seit den 1970er-Jahren allmählich zu entdecken und ernst zu nehmen. Auf diese Entdeckungsreise möchte ich Sie im Folgenden am Beispiel von Genesis 2 mitnehmen – und lade Sie ein, den Text in der Bibel oder im Internet nachzulesen, denn er ist zweifelsohne ein Stück Weltliteratur.

Gott formt den Menschen, so die Erzählung (Gen 2,7), aus Erde – den Adam aus der Adama (hebräisch), den Homo aus Humus (lateinisch). Wörtlich übersetzt ist der Mensch also einer aus Erde, ein Erdling. Von seiner Konstitution her unbedeutend, vernachlässigbar, völlig nebensächlich. Ein winziger Teil im Großen und Ganzen der unendlichen Schöpfung, der nicht überheblich werden, sondern Bodenhaftung behalten sollte. Erst durch das Einhauchen des Lebensatems wird er quicklebendig und kreativ. Doch wenn der Atem ausgehaucht wird, ist sein Leben zu Ende. Wer aus Erde gemacht ist, kehrt zur Erde zurück (Gen 3,19).