Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ankerherz Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Campfire

- Sprache: Deutsch

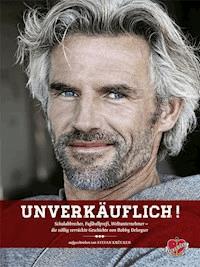

Bobby Dekeyser ist fünfzehn, als er im Unterricht aufsteht und beschließt, Fußballprofi zu werden. Vier Jahre später steht er im Tor des FC Bayern München. Nachdem ihn ein Gegenspieler schwer verletzt hat, beginnt ein spektakuläres Abenteuer: Von einem Bauernhof in Niedersachsen aus schafft es Dekeyser, Vater von drei Kindern, ein globales Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern aufzubauen. Unverkäuflich! soll ein Handbuch der Inspiration sein. Ein Mutmacher, ein intimer Blick in die Seele eines Unternehmers. Es zeigt einen Weg zum Erfolg, der sich nicht am Recht des härtesten Ellbogens orientiert. Dekeyser berichtet auch von der dunklen Seite der Verantwortung, von Einsamkeit und Zweifeln. Von der Verzweiflung nach dem tragischen Tod seiner Frau. Vor allem aber von seinem Willen, nicht aufzugeben - und sich niemals kaufen zu lassen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

We busted out of class had to get away from those fools

We learned more from a three minute record than we ever learned in school

Tonight I hear the neighborhood drummer sound

I can feel my heart begin to pound

You say you’re tired and you just want to close your eyes and follow your dreams down

We made a promise we swore we’d always remember

No retreat no surrender.

Bruce Springsteen, No surrender

Für Ann-Kathrin, Carolin, Yannick, Marie, meine wunderbare Großfamilie und unsere Freunde auf der ganzen Welt.

Inhalt

Prolog – Ann-Kathrin

Eins – Pelés Wahrheiten

Zwei – Münchner Märchen

Drei – Ein manischer Mönch

Vier – Hollywood in Höhenkirchen

Fünf – Bruch auf den Bahamas

Sechs – Die gekidnappte Firma

Sieben – Das Wunder von Lüneburg

Acht – Notausgang Genf

Neun – Rettung im Bademantel

Zehn – New York, Neustart

Über dieses Buch

Prolog

ANN-KATHRIN

Der Anruf, der alles verändert, der so furchtbar sein soll und so einschneidend, der alles aus der Bahn wirft und nichts mehr so sein lässt, wie es einmal war, erreicht mich im Paradies. Man nennt diesen Ort tatsächlich Paradies, jeder, der einmal dort war: Siargao, eine Insel im Archipel der Philippinen. Palmen wachsen an einem weißen Sandstrand, die Luft ist warm und fühlt sich ganz sanft an, es gibt einen großen Pool und eine Pagode im Meer. Ich bin zu Besuch, um unsere Architekten aus Paris zu treffen, die dabei sind, das Resort umzubauen. Wir wollen »Dedon Island« schaffen, einen Sehnsuchtsort, an dem auch die Gedanken barfuß gehen. Eben erst bin ich gelandet, mit dem Jeep durch den Dschungel gefahren und stehe nun mit einem kühlen Getränk auf dem Sand, als mein Blackberry vibriert. Die Nummer meiner Schwester Sonja leuchtet auf dem Display.

An der Art, wie sie sich meldet, spüre ich, dass etwas nicht stimmt.

»Alles okay bei euch?«, frage ich. Es fällt ihr schwer, etwas zu sagen.

»Ann-Kathrin ist gerade beim Sport ohnmächtig geworden. Sie ist auf dem Weg in die Klinik und nicht bei Bewusstsein. Sie liegt im Koma. Es sieht nicht gut aus. Komm so schnell es geht zurück«, sagt sie. »Ich melde mich wieder, sobald es etwas Neues gibt.«

Ich höre diese Sätze, aber ich verstehe sie nicht. Ich bin wie betäubt, der Strand unter mir scheint sich zu drehen. Ann-Kathrin im Koma? Sie hat mich vor wenigen Tagen noch zum Flughafen gebracht, sie hat mich zum Abschied geküsst, wir feiern im nächsten Jahr den fünfundzwanzigsten Hochzeitstag, wir haben Pläne dafür gemacht, eine lange Reise geplant. Sie ist immer gesund, eine schöne, lebensfrohe Frau, vierundvierzig Jahre alt. Manche sagen, sie habe eine Aura wie ein Engel, weil sie Güte verströmt und Herzlichkeit. Ann-Kathrin im Koma? Das kann nicht sein, kann nicht sein, kann nicht. Es fühlt sich an, als stürze man in einen Abgrund, immer tiefer hinab, und da ist nichts, was einen auffängt.

Ich setze mich hin, mir ist übel, tausend Gedanken auf einmal, vor allem: Wie komme ich schnellstmöglich nach Hamburg zurück? Panik steigt in mir auf. Ich laufe Richtung Restaurant, benachrichtige meine älteste Tochter Carolin, die mich auf dieser Reise begleitet, und Hervé, meinen alten Freund, den Chef unserer Fabrik. Er telefoniert. Der nächste Linienflug zurück zum Internationalen Flughafen Cebu startet erst morgen früh. Die Dämmerung hat bereits eingesetzt und ein Privatjet kann auf der unbeleuchteten Dschungelpiste nicht landen. Vielleicht gibt es einen Helikopter? Hervé, der wie ein Bruder für mich ist, verspricht, sich darum zu kümmern.

Ich sende meiner Frau eine SMS, obwohl mir bewusst ist, dass sie sie nicht lesen kann, es ist so ein Gefühl, etwas, irgendetwas tun zu müssen, ihr meine Liebe zu senden.

Mein Engel, ich schicke dir alle Kraft. Ich komme so schnell wie möglich.

Carolin und ich nehmen uns in die Arme. Was können wir tun? Wir gehen am Strand auf und ab. Wir können nicht begreifen, was gerade passiert: Erst gestern haben wir auf der Insel Cebu das neue Gemeinschaftshaus unserer Stiftung »Dekeyser & Friends« eingeweiht, ein Heim für Menschen von einer Müllhalde, die wir in ein neues Dorf umsiedeln. Vorgestern feierten wir mit den tausenden Angestellten in unserer Fabrik das zehnjährige Werksjubiläum, ein rauschendes Fest mit Musik und Tanz. Vor wenigen Wochen reisten wir mit der ganzen Familie nach New York, um unseren neuen Showroom zu feiern, mitten in Soho, mit einer Party auf einem Dach in Manhattan. Das Leben war so voll, so bunt. Es war.

Ich rufe im Hamburger Krankenhaus an und bekomme den diensthabenden Arzt der Intensivmedizin an den Hörer: »Im Kopf Ihrer Frau ist eine Ader geplatzt, es gibt eine starke Blutung in ihrem Gehirn. Die Hoffnung, dass sie überlebt, ist sehr gering«, sagt er. Ich lege auf. Ich habe das Gefühl, verrückt zu werden. Ich schreie gegen das Meer, so laut ich kann, schreie die Angst und die Trauer und die Verzweiflung heraus. Dann rede ich mir ein, dass es noch Hoffnung gibt. Hat der Arzt nicht das Wort »Hoffnung« benutzt? Jede Minute, die nun ohne neue Nachrichten vergeht, ist eine gute Minute. »Wir schaffen das, wir schaffen das gemeinsam«, sage ich zu Carolin, die unter Schock steht. Ich rede uns das ein, ich versuche es zumindest. Nur die Hoffnung nicht aufgeben. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, ich bin der Meinung, dass nichts unmöglich ist, wenn man daran glaubt. Ein Hubschrauber ist auf dem Weg. Wir weinen, wir warten auf den neuen Tag, wir wandern hin und her. Der Hubschrauber landet, doch ich bekomme das alles nicht wirklich mit. Wir heben ab, fliegen nach Cebu, steigen in die Maschine nach Hongkong. Alles erlebe ich wie in Trance. Landung in Hongkong, ich schalte das Blackberry ein, voller Angst, Erwartung, Hoffnung, alles mischt sich durcheinander. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. »Wir schaffen das«, sage ich. »Sie wird wieder gesund.«

Acht Stunden bis zum Weiterflug nach Europa. Acht Stunden, das ist zu lange, um es im Gebäude auszuhalten. Wir müssen aus dem Flughafen raus, an die Luft, wir wollen laufen, uns bewegen. Wir nehmen den Expresszug von der Flughafeninsel hinüber aufs Festland. Das Mobiltelefon klingelt wieder, es ist mein Schwager Jan, der mit meiner Schwester im Krankenhaus ist. In dieser Sekunde hält der Zug.

»Sie ist tot.«

Was in einem solchen Moment in einem Menschen vorgeht, lässt sich nur schwer beschreiben. Es ist wie ein Horrorfilm, den man anhalten möchte, den man ausschalten will, doch man findet den Schalter nicht. Es ist ein Schmerz wie ein Stich, ein Gefühl, als ob man in Stücke gerissen und gleichzeitig betäubt wird, und es ist der schlimmste denkbare Albtraum, der nun Wirklichkeit geworden ist.

Ann-Kathrin und ich, wir haben drei Kinder – Carolin, Yannick, Marie – und leben die glücklichste Ehe, die man sich vorstellen kann. Wir gehen gemeinsam durch den Sturm, wir stehen auf einem Gipfel, wir haben alles miteinander erlebt, Siege, Niederlagen, wir sind bedingungslos füreinander da. Ann-Kathrin ist meine Partnerin, meine Geliebte, meine beste Freundin, meine Vertraute, mein Anker, meine Heimat, sie ist meine Kraft und meine Seele. Sie ist die Liebe meines Lebens. Sie ist tot, sagt mir mein Verstand, doch mein Herz begreift das nicht. Ich weiß nicht, wie wir von der Bank in der Bahnstation an Bord des Flugzeugs kommen, alles ist nur noch ein Schleier aus Tränen und Schmerz. Ich kann nicht schlafen, nicht essen, nicht trinken, ich kann nicht mehr klar denken und fürchte, wahnsinnig zu werden. Carolin und ich, wir klammern uns aneinander wie Ertrinkende.

Landung in Hamburg, unsere Familie holt uns am Flughafen ab. Yannick, mein Sohn, achtzehn Jahre alt, ist aus New York nach Hause gekommen, Marie, die Jüngste, ist dabei, meine Schwester Sonja, mein Schwager Sven, Onkel Seppi und Tante Resi und die engsten Freunde. Wir fahren ins Universitätsklinikum Eppendorf, betreten den Totenraum. Ann-Kathrin liegt auf dem Bett, sie ist so schön wie immer. Ich halte ihre Hand, küsse ihr Gesicht, rede mit ihr.

Ich fliehe mit den Kindern an die Nordsee. Trauer und Schweigen und ein Gefühl, dass etwas geschehen ist, das nicht sein darf. Was mich berührt, ist der Zusammenhalt unserer Großfamilie, besonders meiner Kinder, sind die Freunde. Was bleibt, ist Freundschaft, Vertrauen, es ist unglaublich, was wir an Wärme und Anteilnahme erfahren. Die Trauerfeier in der Hamburger St.-Johannis-Kirche, die Stunde, in der wir im engsten Familienkreis einen Teil ihrer Asche auf Ibiza im Meer verstreuen, die Wochen danach, in denen man immer wieder in das leere Haus kommt, nachts aufwacht, in der Hoffnung, nur schlecht geträumt zu haben. An meinem Geburtstag, wenige Tage nach der Trauerfeier, ruft mich niemand an, und das ist gut. Ich sehe mir Fotos an, blättere in Alben, schaue Videos. Ich weine oft. Die Zeit fliegt vorbei und fühlt sich doch so zäh an, so dunkel und so leer. Wie oft sehe ich zur Tür, horche auf, wenn das Telefon klingelt, mit dem Gedanken, sie könnte wieder zurück sein.

—

Dieses Buch sollte meine Geschichte erzählen, eine Geschichte voller Optimismus, von Glaube und Mut. Meine Geschichte verlief seltsam und an manchen Stellen auch verrückt, sie zeigt einen Weg, der nach den Regeln, wie sie mancher nach Schulnoten und Wirtschaftsregeln definiert, eigentlich nicht möglich sein dürfte. Wäre es nach meinen Lehrern gegangen, nach vielen Wirtschaftsprüfern oder all diesen Mahnern und Nörglern, die sich hinter ihrer Angst und ihren klugen Ratschlägen verschanzen, hätte es meine Geschichte niemals geben dürfen. Ich wollte davon erzählen, dass alles, dass jedes Ziel erreichbar sein kann, wenn man dafür kämpft und kreativ ist auf dem Weg. Nun, nach Ann-Kathrins Tod, muss diese Geschichte anders erzählt werden, denn der Blickwinkel hat sich verschoben. Die Leichtigkeit, das Unbeschwerte, es ist weg. Was aber geblieben ist, was wichtiger denn je wurde, und das spüre ich in diesen Monaten, in denen ich alles infrage stelle und einen Sinn suche, sind ewige Werte. Davon soll dieses Buch handeln: von Freundschaft, Loyalität, Lebensfreude und Lust am Abenteuer, von Respekt und Vertrauen. Vom Halt durch eine Familie, von der Qualität echter Freundschaft. Ich hoffe, dass meine Geschichte andere inspiriert, ihren Weg zu finden.

Jeder Weg ist anders, es gibt keine Schilder, es gibt keinen Plan und keine Karte. Aber es lohnt sich, aufzubrechen.

Eins

PELÉS WAHRHEITEN

Ich möchte jedem, der meine Geschichte liest, Mut machen. Ich möchte raten, auf das eigene Herz zu hören. Den Plan, den man schon lange hegt, endlich umzusetzen, etwas zu wagen, etwas zu riskieren. Aber um das klarzustellen: Diese Geschichte ist kein Ratgeber. Ich glaube nicht an Ratgeber und ich halte generell nichts von Beratern, denn sie sind für mich wie dicke Männer, die einem Diäten verkaufen wollen. Patentrezepte? Gibt es nicht. Erfolg ist so individuell wie ein Fingerabdruck, denn jeder Mensch hat andere Talente; jeder Mensch geht seinen eigenen Weg, und wer behauptet, die Weisheit zu kennen, ist so vertrauenswürdig wie meine Labradorhündin Anouschka, wenn sie auf eine Fleischwurst aufpassen soll. Ich möchte zeigen, dass man auch oder gerade heutzutage, in einer Welt, die angeblich so kalt ist und so gewinnorientiert, mit alten Werten, mit Loyalität, Freundschaft, mit Familie und Arbeit dahinkommen kann, wo man hinmöchte. Ich meine damit keine materiellen Dinge, keine Autos, keine Häuser, Boote oder Ähnliches. Schnelle Euros? Karrieren? Unwichtig! Ich meine: eine innere Zufriedenheit, ein persönliches Glück, das jeder für sich selbst finden muss. Jeder kann glücklich sein, in jedem Beruf. Ich wäre auch als Bäcker glücklich, als Zahnarzt, als Postbote. Es kommt auf die Einstellung an und auf die eigene Leidenschaft. Dafür gibt es keine Anleitung, und wer eine Anleitung von anderen dafür sucht, sollte sich schon mal fragen, warum das eigentlich so ist. Man fühlt doch selbst am besten, was richtig ist, wer einen berührt, was einen bewegt.

Wir haben aus dem Kellerbüro eines Reihenhauses in der Peripherie von München ein global tätiges Unternehmen mit knapp dreitausend Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von vielen Millionen Euro geschaffen. Dazwischen lagen Episoden, in denen die Geschichte auch eine andere Ausfahrt hätte nehmen können. Ich will auch davon erzählen, wie es ist, wenn Kunden die eigenen Produkte nicht mal geschenkt nehmen möchten. Wie es ist, wenn eine ganze Kollektion von Stühlen zusammenkracht. Wie man mit den eigenen Zweifeln und Ängsten klarkommt, die einen täglich verfolgen. »Niederlagen machen stark«, war ein Satz, den mein Großvater sagte und der sich mir einprägte. Sein Beispiel ist mir oft gegenwärtig: Mit seinem Unternehmen hatte er vieles erreicht – um dann, durch falsche Freunde, Rechtsstreitigkeiten und Pech, alles wieder zu verlieren. Ich musste aber auch lernen, den Erfolg, als er sich einstellte, als er schnell daherkam und mich mitzureißen drohte, rechtzeitig zu dosieren. Wer mich fragt, was wirklich wichtig ist, was mir elementar erscheint, dem antworte ich: Hingabe. Optimismus. Ein ehrliches Ziel.

Dass ich Unternehmer werde, war eigentlich immer klar. Ich bin Unternehmer, weil ich nichts anderes richtig kann. Im Ernst: Stellen Sie mir eine Aufgabe, sagen wir, die Organisation eines Festes, auf dem wir unsere Möbel präsentieren. Ich wäre vermutlich überfordert. Klar, es würde gewiss irgendwie klappen und wir hätten Spaß, aber es ginge hektisch zu und chaotisch, denn ich bin ungeduldig. Ich kann mich gar nicht zu lange auf eine Sache einlassen. Manchmal, wenn ich im Berufsverkehr unterwegs sein muss, auf dem Weg zum Flughafen, und die Wartenden im Stau sehe, denke ich: Wie machen die das nur? Diese Geduld! Dieser Gleichmut! Diese Rituale! Ich könnte das nicht. Rituale sind nichts für mich. Ich muss in Bewegung sein, immerzu in Bewegung. Mir gibt Bewegung Ruhe. Sich zu bewegen, ist wichtig, sonst wird man unkreativ. Unternehmer zu sein, bedeutet für mich, Plattformen zu schaffen, auf denen andere ihr Talent, ihr Können und ihre Kreativität ausleben können. Meine Aufgabe ist es, diesen Rahmen zu bauen und Ideen zu geben. Ideen habe ich reichlich, oft sind es viele, meistens sogar zu viele, und ich treibe Menschen in meinem Umfeld bisweilen zur Verzweiflung, weil eine Idee, die ich hatte, noch ganz am Anfang der Ausarbeitung steht, während ich schon zwei neue habe. Am liebsten natürlich alles sofort und alles gleichzeitig, und wenn sich alles miteinander verbinden lässt: umso besser. Es ist auch wichtig, Freunde zu haben, die einen wieder einfangen, wenn aus einem Plan eine Spinnerei wird.

Ich bin ein emotionaler Mensch, ich treffe Entscheidungen schnell und oft auch aus einem Bauchgefühl heraus. Jeder Wirtschaftsberater, der mich länger als eine Woche begleitet, bekommt in meiner Anwesenheit Herzrhythmusstörungen. Als Unternehmer stehe ich aber auch für meine Entscheidungen und Fehler ein. Ich trage die Verantwortung und das Risiko, wenn etwas schiefgeht. Wie oft ich schon am Boden war, körperlich, geistig, finanziell – das vermag ich gar nicht mehr zu sagen. Vor allem die ersten Jahre der Unternehmensgeschichte erinnern mich an eine Achterbahnfahrt: Es ging manchmal steil nach oben, aber ebenso oft rasant bergab, und auch Loopings gehörten dazu. Wer keine Nerven hat, wer es nicht schafft, Probleme zu verdrängen und sich manchmal auch ein wenig selbst zu belügen, wer kein unerschütterlicher Optimist ist, sollte sich nicht als Unternehmer versuchen. Damit wir uns richtig verstehen: Ich meine damit nicht, ein Spinner zu sein, der starrköpfig an irgendeinem Unfug festhält. Wer im Solarzeitalter einen Handel mit Braunkohle aufmacht, darf sich nicht beschweren. Etwas hochtrabend ausgedrückt könnte man sagen, dass ein Unternehmer gleichzeitig Visionär und Realist ist, und am besten ist er auch ein bisschen verrückt.

Ich glaube daran, dass es im Leben Momente gibt, in denen alles eine neue Richtung bekommt. Begegnungen, Erlebnisse, vielleicht ein einziger Satz, der einen zum Nachdenken bringt oder dazu, alles infrage zu stellen. Sich immer wieder zu hinterfragen halte ich für eine wichtige Aufgabe. In der größten Hektik, im schlimmsten Trubel nehme ich mir die Zeit, mich und meine Entscheidungen zu hinterfragen. Das kann einige Stunden dauern, manchmal auch zwei Tage, so lange, wie ein guter Spaziergang am Meer oder in den Bergen oder im Park einer Großstadt eben dauert. Ich halte das aber für wichtig: sich selbst manchmal von außen zu sehen, wie mit der Kamera eines anderen. Sonst latscht man womöglich in eine Richtung, in die man nie gehen wollte. Man muss sich bewusst sein über das eigene Tun, das ist wichtig. Der erste Satz, der mein Leben prägte, kam von Edison Arantes do Nascimento, besser bekannt als Pelé. Er gab mir in New York einen Rat, den ich niemals vergessen habe, und das kam so.

—

Ich war zwölf Jahre alt, und wie für die meisten Jungen in diesem Alter gab es für mich nur drei wichtige Dinge: Fußball, Fußball und Fußball. Ich spielte jeden Tag, jede freie Minute, obwohl der Ball nie mein Freund war. Er springt mir heute noch oft vom Fuß, er lässt sich von mir schwer kontrollieren, er gehorcht mir ungern. Auf dem Feld durfte ich deshalb nicht ran, kleine Jungs sind brutal ehrlich. Sie stellten mich ins Tor. Die Dicken und die Doofen kamen ins Tor, das war mir klar, aber ich dachte daran, was mir mein Opa eingeprägt hatte: Wenn man etwas erreichen will, muss man durchhalten. Wir kickten in einer Grünanlage oder auf einem Parkplatz, eine Gruppe wilder Jungs aus einem der schlechteren Stadtteile von Worms. Neben dem Resultat ging es vor allem darum, die Mädchen zu beeindrucken. Die Mädchen waren eine wichtige Motivation. Selten ging es ohne Verletzung aus, Schürfwunden und Prellungen waren normal, aber auch wenn jemand einen Zahn verlor, machten wir keine große Sache daraus. Es war eigentlich kein Fußball, sondern eine Art Kampfsport mit Ball. Zwischen den Toren ließen wir unseren Aggressionen freien Lauf. Die meisten von uns waren Migranten oder entwurzelte Außenseiter, die nach eigenen Regeln lebten. Hamsa, ein bulliger Türke, der aufbrausend war und schnell zuschlug; Ralf, ein hagerer Typ mit schwierigem Elternhaus, Bogdan, ein kleiner, drahtiger Jugoslawe, ein liebenswerter Kerl und der beste Fußballer. Nachts stromerten wir durch die Straßen, stiegen in halb abgerissene Häuser ein, trieben uns auf Baustellen herum, untersuchten das Areal im Schein von Taschenlampen. Wir seilten uns an Ketten von oberen Stockwerken ab, wir wetteten, wer es wagte, aus der Höhe auf einen Sandhaufen zu springen, keine Mutprobe erschien uns verrückt genug. Nur keine Schwäche zeigen. Wir fühlten uns frei in unserem Abenteuerland, wir klauten Verkehrsschilder und einmal sogar eine Ampel, die ich zu einer Lichtorgel umbaute und in mein Zimmer stellte. Wir waren eine Bande, heute würde man sagen: eine Gang. Wir waren aber niemals brutal gegen andere. Wir tranken nicht, wir rauchten nicht. Dass ich manchmal direkt von einer Nacht auf einer Baustelle in die Schule ging, fiel meiner Mutter nicht auf. Meine Eltern hatten sich getrennt, als ich drei Jahre alt war; mein Vater, ein Unternehmer, der Fertighäuser verkaufte, lebte in Belgien, meine Mutter, die meinem Großvater half, Plastikhenkel für Waschmittelkartons herzustellen und zu vertreiben, hatte wenig Zeit für meine Geschwister und mich.

Meine Kindheit roch süßlich nach Polyethylen. Meine Familie lebte in einer provisorischen Wohnung über Opas Fabrik. Es war ein Schlauch, ein sehr einfach gehaltener Schlauch, verziert mit falschen Balken aus Styropor und einer Wandverkleidung in Eiche rustikal, ein Sonderangebot aus dem Großmarkt. Mein Bad: eine Plastikkiste in einem verschimmelten Raum. Am Ende des Wohnschlauchs befanden sich Sozialwohnungen, in denen türkische Familien lebten. Zog eine dieser Familien aus, brachen wir die Wand durch, um mehr Platz zu schaffen. Meine Mutter reiste viel, und sie wusste, dass zumindest immer jemand in unserer Nähe war, eine Sekretärin oder ein Arbeiter aus der Produktion, die rund um die Uhr lief. Meine drei Schwestern und ich waren versorgt. Wir sind eine Familie von Vagabunden. Mein Onkel Seppi und meine Tante Resi zogen mit ein. Wenn ich mein Taschengeld aufbessern wollte, stapelte ich Becher für Waschmittelpackungen und klebte Kartons zu. In meinem Zimmer stand ein Bett in Form einer Fischerkoje auf einem orangefarbenen Teppich, die Fototapete zeigte die Skyline von New York, es gab die frisierte Ampel und einige andere Trophäen von der Baustelle. Regeln? Vorschriften machte ich mir selbst. Nach bürgerlichen Maßstäben verbrachten wir eine chaotische, eine verrückte Kindheit, aber ich möchte diese Zeit nicht schlechtmachen. Sie hat mich auf eine positive Art geprägt: Ich lernte früh, mit einem Übermaß an Freiheit umzugehen. Ich lernte, mir die eigenen Leitplanken zu setzen. Meine Mutter gab mir kein Zuhause in einem Sinne, wie ich es mir als Kind oft wünschte. Aber meine Eltern prägten eine Einstellung, die mich immer begleitete: Alles ist möglich. Die Welt steht den Mutigen offen. Also, worauf wartest du noch? Leg los!

—

Zwölf Jahre alt und drei Dinge im Kopf: Fußball, Fußball und Fußball.

Schlechte Zeugnisse? Schlamm drüber!

Inmitten unseres oftmals chaotischen, aber auch liebevollen Alltags war mein Zimmer stets penibel aufgeräumt. Mit Sport, mit Körperlichkeit, besonders mit Fußball disziplinierte ich mich. Ich wollte ein Spießer sein, ich wollte wie ein Spießer leben, mit Jägerzaunidylle und einem bis auf die Minute getakteten Alltag. Ich träumte von einem geordneten Zuhause, von einer Umgebung, die ich von anderen Kindern in der Schule kannte: von einem Haus, von vielen Kindern, einem Hund, gemeinsamen Mahlzeiten. Ich fühlte mich, wenn ich nicht mit meiner Bande unterwegs war, einsam und missverstanden. Meine Schulnoten waren schlecht, denn ich machte nie Hausaufgaben, schwänzte oft den Unterricht und nahm, wenn ich anwesend war, nur selten geistig daran teil. Wenn ich nach vorne an die Tafel musste, ging ein Raunen durchs Klassenzimmer. Was zur Folge hatte, dass ich die Rolle des Verweigerers annahm, zum eigenen Schutz, weil sie einem das Gefühl gibt, nicht mehr angreifbar zu sein. Diese Rolle ist gefährlich: Wenn man gar nicht mehr versteht, worum es sich im Unterricht eigentlich dreht, dann verliert man den Anschluss. Für Kinder wie mich war die Schule eine tägliche Bestrafung, und heute, als dreifacher Vater, denke ich, dass das Lehrsystem nicht richtig ist: Anstatt die Stärken der Kinder zu fördern, versucht man, die Schwächen zu beseitigen. Das System versucht, alle gleich zu halten, anstatt die Individualität des Einzelnen herauszuheben. Warum müssen alle hervorragende Mathematiker sein, oder Physiker? Warum genügt es nicht, die Grundkenntnisse zu vermitteln und ansonsten die Stärken eines Jugendlichen herauszuarbeiten? Warum leitet man die Kinder nicht an, sich zwei Stunden täglich zu bewegen, um sich auszutoben? Warum legt man den Schwerpunkt nicht auf Sprachen, mit denen sie sich später in einer kleiner werdenden Welt zurechtfinden können?