Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

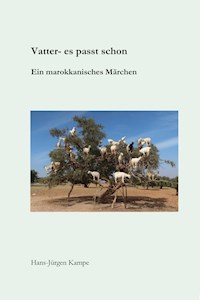

Zwei Kulturen – zwei Geschichten Am Schluss verbunden in Andalusien Nabil und Laila, die beiden marokkanischen Romeo und Julia, entfliehen der Armut, Unterdrückung und Perspektivlosigkeit in Marrakesch und suchen ihr Glück in Spanien. Und die deutsche Familie Thaler, die in Südspanien ein Ferienhaus besitzt, muss sich unfreiwillig mit den Problemen des hilflos gestrandeten jungen marokkanischen Paares auseinandersetzen. In dem Buch werden zwei ort- und zeitversetzte Geschichten entwickelt, die sich unaufhaltsam aufeinander zubewegen und in einem scheinbar unlösbaren Konflikt enden. Der Leser wird in ein berührendes, "marokkanisches Märchen" mitgenommen, welches in vielen komischen Situationen ein Spannungsfeld zweier sehr unterschiedlicher Kulturen aufzeigt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hans-Jürgen Kampe

Vatter - es passt schon

Ein marokkanisches Märchen

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Marokko – 3 Jahre zuvor

Marburg – in diesem Jahr

Marokko – einige Zeit zuvor

Besuch in Kassel

Marokko – ein Jahr zuvor

Semesterferien in Andalusien

Spanien – einige Monate zuvor

Herbsturlaub in La Herradura

Spanien – bis Jetzt

(Er)Lösung

Epilog

Impressum neobooks

Marokko – 3 Jahre zuvor

Zitat:

"Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen."

Erich Kästner

1

Wie so oft hatte Lailas Traum ein Ende genommen, das sie ängstlich aufschrecken ließ. Sie fühlte sich matt, dumpf und ohne jene Leichtigkeit, die jungen Mädchen sonst zu eigen ist.

Der Regen hatte mit langer Zunge den Staub der Straßen und Plätze weggeleckt und tiefe Pfützen hinterlassen. Bereits nachts hatten sich die schwarzen Wolken verzogen, und jetzt tanzten die ersten zaghaften Sonnenstrahlen über die Spitzen des Hohen Atlas. Noch wirkte das majestätische Gebirge wie ein schwarz-grauer Schatten vor dem blass blauen Himmel. Aber schon bald würden die Gipfel glühen und die rote Stadt würde zum Leben erwachen.

Nouria, ihre kleine Schwester, räkelte sich neben Laila, kuschelte sich, um Lailas Wärme aufzunehmen und dünstete den unschuldigen Hauch von schlafenden kleinen Kindern aus.

Laila war wie immer sehr früh wach und lauschte den Geräuschen des Morgens. Draußen fuhr der erste O-Bus quietschend seinen Stromabnehmer hoch. Zwei frisierte Mopeds knatterten röhrend Richtung Innenstadt und vor ihrem Haus zupften die drei Ziegen malmend das wenige verbliebene Gras, das sich dem nächtlichen Regen entgegengestreckt hatte. Fatima, Lailas Mutter, schichtete Reisig in den Lehmofen, das kurz darauf prasselnd ein Feuer nährte.

Mohamed, ihr Vater, wusch sich wie immer nur sehr oberflächlich und unzufrieden knurrend an der einzigen Wasserstelle im Haus, um dann seinen abgewetzten Kaftan überzustreifen, der wie ein Nachthemd fast bis zu den zertretenen Babouches, den hinten runtergedrückten, offenen Lederpantoffeln reichte. Fatima hatte ein Kaffeegebräu aus Zichorie aufgesetzt und briet Fladen aus Maronenmehl. Beides, die Zichorie, und auch die Esskastanien, mussten Lailas Brüder regelmäßig sammeln, damit ihre Mutter, ohne Geld ausgeben zu müssen, die Familie bekochen konnte

Laila bewunderte ihre achtunddreißigjährige Mutter, die ein Wunder an Kreativität, Geduld und Demut war. Die vier Kinder liebten das Maronenbrot, die geschmorten Maronen mit Kürbis aus der braunen, angeschlagenen Ton Tajine und die morgendlichen Fladen mit Dattel- und Feigenmus.

Alle paar Wochen hatte Fatima die Zutaten für einen Maronenkuchen zusammengespart, der die Augen ihrer Kinder zum Leuchten brachte. Lailas Vater aber nahm das Organisationstalent seiner Frau nicht nur stillschweigend als Selbstverständlichkeit zur Kenntnis, sondern fand jeden Tag Gründe, um zu nörgeln, zu schimpfen oder um einen seiner gefürchteten Wutanfälle zu bekommen.

Vor Jahren, als die fast sechzehnjährige Laila noch klein war, herrschte noch eine andere Stimmung in der Familie. Mohamed war freundlicher, geduldiger, hatte Ideen und Tatkraft. Und ab und zu lachte er sogar mit den Kindern, die jedes lobende Wort ihres Vaters dankbar aufsogen.

Der alte Ziegenstall, den er von seinem Vater geerbt hatte, wurde in monatelanger Arbeit mit Lehmziegeln zu einem kleinen Wohnhaus ausgebaut. Primitiv - nur zwei Zimmer und eine Küche - aber am Rande der stark wachsenden Stadt war der kastenförmige Bau doch ein eigenes Nest für die Familie. Der Lehmbau wirkte wie ein gelb/roter Schuhkarton, mit vielen Löchern in den Außenwänden, damit das Mauerwerk Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben konnte. Für die vielen Schwalben in Marrakesch waren die faustgroßen Löcher im Mauerwerk ideal zum Nisten. Ab dem frühen Morgen herrschte ein geschäftiges Hin- und Herflattern der geschickten Mauersegler.

Auch der Fußboden bestand aus gestampftem Lehm, auf den der Vater später Stück für Stück alte, zerbrochene Fliesenreste legte, die er von Baustellen mitgehen ließ. Die bunten Brocken in Blau, Rot, Grün und Gelb mit Resten von Kalligraphien, geometrischen und floralen Mustern auf dem Boden waren für Laila noch das Schönste an ihrem Haus. Wasser konnten sie im Brunnen schöpfen, der auf ihrem Grundstück eine Wasserader anzapfte, die aus dem Atlasgebirge gespeist wurde.

Nur - ein Bad gab es nicht. Vor allem Fatima und ihre beiden Mädchen litten sehr darunter, dass sie im Haus nur über einen Wasseranschluss zur Brunnenpumpe verfügten und außen über ein schlichtes Plumpsklo, welches Mohamed neben dem ehemaligen Stall in einem Wellblechverschlag untergebracht hatte. Auf eine flache Tonne mit Henkeln wurde ein rohes Brett mit einem Loch gelegt- fertig war der Abtritt. Und mehr brauchte man nicht, herrschte Mohamed seine Familie an.

Alle paar Wochen wurde der Eimer sehr früh morgens heimlich im Gulli der nahen Straße geleert, weil kein Kanal an die Hütte reichte.

Schlimmer als die primitive Toilette waren für Laila und Nouria allerdings die dicken schwarzen Spinnen im Haus. Wegen der Lehmbauweise sammelten sich immer mehr der ekligen Krabbler in den Ecken und an der Decke. Nachts wurde Laila regelmäßig wach durch ein „Plop“, wenn sich die Spinnen von der Zimmerdecke auf ihr Bett fallen ließen, weil sie die Körperwärme der schlafenden Mädchen suchten. Sie hätte schreien können vor Abscheu und Angst, wenn die haarigen, schwarzen Monster über ihre Hände, oder manchmal sogar über ihr Gesicht krabbelten. Es war ein Alptraum für die Mädchen, für den ihr Vater keinerlei Verständnis hatte.

Für den Strom hatte Mohamed eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden. Weil die Familie im vorderen Haus an der stark befahrenen Ausfallstraße Richtung Agadir zwar Strom, aber kein Wasser hatte, durfte Ajwad, der Nachbar, Wasser aus Mohameds Brunnen entnehmen. Mit einer alten Pumpe, die immer wieder angegossen werden musste, was ein quakendes Krötenpaar zur Freude der Kinder nicht davon abhielt, sich im Brunnen ein Zuhause zu suchen. Und Jamal, Mohameds Vetter dritten Grades, führte als angelernter Elektriker eine nicht genehmigte Strom Außenleitung vom Dach des vorderen Hauses bis zur Wand von Mohameds Behausung, sodass beide Familien den unerhörten Luxus von Strom und Wasser hatten.

Laila musste mit Nouria ein Bett in einem der beiden kleinen Zimmer teilen. Im Nachbarraum genossen ihre beiden Brüder den Vorzug, dass jeder in einem eigenen Bett schlafen durfte.

Und die Eltern verbrachten die Nacht in der Küche. Laila war froh, wenn sie nachts durchschlafen konnte und nicht von dem brünftigen Gestöhne ihres ungepflegten Vaters wach wurde.

Schränke gab es in dem Behelfsheim nicht. Mohamed hatte alte, rostige Nägel, die er in den Gassen der Altstadt gefunden hatte, mit einem Holzscheit in die Wände geschlagen. Das sollte zum Aufhängen der wenigen Kleidung reichen.

Eigentlich hätte Mohamed zufrieden sein können und dankbar, dass die Familie gesund und fleißig war. Fatima hatte eine Putzstelle in einem Restaurant bekommen, wo sie morgens, wenn die Familie aus dem Haus war, drei Stunden die Gaststube, die Küche und die Toiletten reinigte. Immer in der Reihenfolge. Nicht nur, dass Fatima für die wenigen, für sie passenden Arbeitsstunden, fast neunhundert Dirham, ungefähr achtzig Euro, im Monat bar auf die Hand bekam. Vielmehr durfte sie auch ab und zu, wenn der Chef gute Laune hatte, abgelaufene Lebensmittel, fleckiges und eingedrücktes Obst und überreifes Gemüse, vertrocknetes Brot, angeschlagene Teller, Gläser sowie verbogenes Besteck und einmal sogar eine Ton Tajine mit einem Riss in der Glasur mit nach Hause nehmen.

Nur so konnte die Familie halbwegs überleben.

Denn das Gehalt von Mohamed als städtischer Müllmann hätte niemals gereicht, die sechsköpfige Familie zu ernähren. Das war auch ein Grund für Mohameds zunehmende Gereiztheit und Unzufriedenheit.

Während die vier Kinder vor und nach der Schule halfen, wo sie nur konnten, verschwand Mohamed jeden Nachmittag nach seiner Arbeit in der Moschee, um sich danach im Teehaus bei Seinesgleichen über all die Ungerechtigkeiten, die ihnen das Leben schwer machten, auszutauschen, oder sich lange über seinen Lieblingsverein „Kawkab Marrakesch“ und dessen fehlende Torerfolge aufzuregen. Oft genug hatte der nachmittägliche Müßiggang Mohameds zu Streit zwischen den Eltern geführt, bis Fatima schließlich über die Jahre hinweg immer mehr resignierte.

Die beiden Brüder von Laila, Jamal al Din, Schönheit des Glaubens, und Badr al Din, Vollmond des Glaubens, mussten Holz und Dung sammeln, der getrocknet als Brennstoff diente. Und Nouria, die Strahlende, achtjährige Schwester, half Laila beim Hausputz, Ziegen füttern, melken und beim Schälen der Maronen.

Die Vorgesetzten von Mohamed registrierten ebenfalls die Veränderung und den immer geringeren Einsatz des Müllmanns. Mohamed wirkte nur emsig, wenn er glaubte, dass Höhergestellte ihn beobachteten. Ansonsten hielt er schwätzend andere von deren Arbeit ab. Während der Nachbar, Ajwad, ein Kollege von Mohamed, als pünktlich, fleißig und lernwillig galt, wurde Mohamed nach einiger Zeit degradiert. Er bekam die niedrigste Stufe bei der städtischen Müllabfuhr zugeteilt. Mohamed musste mit einem Muli, über dessen Rücken links und rechts breite Gummitaschen hingen, durch die engen Gassen der Medina gehen, um in dem Labyrinth hinter dem Jamaa–Lafna Platz und dem Djeman al Fna, dem Platz der Gehenkten, die Abfälle aufzusammeln.

Weil Mohamed bei den Chefs nicht nur als faul, sondern auch als störrisch galt, wurde ihm eine passende Eselsinzucht zugeteilt. Mit breiten Hufen, so groß wie eine Suppenterrine, stemmte sich die Kreatur jedes Mal bockig in den Boden, sobald ihr Führer an einem Obst–oder Gemüsestand vorbeikam und war nur zum Weitergehen zu bewegen, wenn ihm eine alte Möhre oder ein welkes Blatt zwischen die gewaltigen, schwarzgelben Zähne geschoben wurde.

Mohamed nannte seinen Arbeitsbereich verärgert die „stinkende Achselhöhle“ von Marrakesch. Nirgends war es dreckiger, übelriechender und gefährlicher als in diesen dunklen Gassen, die noch aus dem Mittelalter stammten.

Vor allem, wenn Mohamed die Gassen im Gerberviertel reinigte, roch sein Kaftan, seine Kappe, seine Sandalen, seine verbliebenen Haare und seine Haut noch tagelang nach den Ausdünstungen der Chemikalien, die ungehindert in die offenen kleinen Kanäle geleitet wurden. Mit dem Dunst hätte man ein Kamel in Narkose versetzen können. Aber selbst nach seiner Gerbertour vermisste Mohamed das fehlende Bad nicht sonderlich.

Was Mohamed immer mehr verbittern ließ, war die Tatsache, dass Ajwad Karriere machte. Obwohl er eine niedere Abstammung von Berbern hatte, während er, Mohamed, von edlem arabischem Geblüt war, wurde sein Nachbar befördert.

Ajwad hatte LKW fahren gelernt und seinen Führerschein bestanden. Nach einiger Zeit wurde eine Stelle als Fahrer eines Müllwagens frei. Eine saubere Arbeit, bequemer, besser bezahlt und mit einem leuchtend orangen Arbeitsanzug mit Kappe versehen.

Seit seiner Beförderung trug Ajwad zu Hause keinen traditionellen Kaftan und auch keine Babouches mehr, sondern eine schwarze Hose, ein weißes Hemd und braune Lederschuhe. Mohamed fühlte sich seitdem von Ajwad provoziert, giftete, kochte, wenn er den Nachbarn abends sah, und war im Haus nur am Fluchen über die „Natternbrut“ im Nachbarhaus, die wohl glaubten, als Berber jetzt etwas Besseres zu sein.

Fatima erzählte ihrem zunehmend gereizter auftretenden Mann nichts mehr davon, dass sie sich mit Samima, der Frau von Ajwad, nach wie vor gut verstand, den Kontakt aber auf die Zeiten beschränkte, wo Mohamed in den dunklen Souks von Marrakesch den stinkenden Dreck aufsammeln musste.

Lailas älterer Bruder Jamal wollte nach 6 Jahren die Schule abbrechen und in einer Werkstatt arbeiten. Ihn lockte das Schrauben an den Motoren und die wenigen Dirhams, die er verdienen konnte. Mohamed war es recht, denn es ärgerte ihn täglich, dass seine hungrigen Mäuler so lange in die Schule gehen mussten und nicht arbeiten konnten, um Geld heimzubringen.

Vor allem bei den Mädchen war er am Schimpfen und am Drohen. Denn Mädchen würden sowieso heiraten, Kinder bekommen und den Haushalt besorgen. Daher war jeder Schulbesuch, der über die vorgeschriebene Zeit ging, aus seiner Sicht unnötig und musste bei Mädchen unterbunden werden.

„Zu viel Bildung, vor allem für Mädchen, ist schlecht. Es zerstört unsere Tradition“, rechtfertigte Mohamed seine Ansicht, die auf einer tiefen Angst und Abneigung vor jeglicher Veränderung beruhte.

Laila fand aber Unterstützung bei ihrer klugen Mutter, die selber unter ihrer zu kurzen Schulzeit und einer fehlenden Berufsausbildung litt. Denn Laila war schlau, hübsch anzusehen und hatte Freude am Lernen. Ihr Traum war es, in eine weiterführende Schule zu gehen und dann eine Ausbildung in einem der zahlreichen gehobenen Hotels zur Hotelkauffrau zu machen. Oft genug schlich Laila mit sehnsüchtigen Blicken an einer der gepflegten Parkanlagen vorbei, die vor den unüberwindlichen roten Mauern der Nobelherbergen lagen, oder schaute neugierig in die Einfahrt mit den teuren Autos, an deren Ende das Paradies wartete.

Arabisch war ihre Muttersprache und Französisch wurde bereits in der ersten, völlig überfüllten, Klasse gelehrt. Ihr Lehrer, Monsieur Attique, ein kleiner dicker Mann mit einem Oberlippenbart, hatte sehr früh Lailas Sprachtalent entdeckt und gab ihr gebrauchte Spanisch und Englisch Lehrbücher mit nach Hause. Wenn ihr Vater nachmittags noch nicht zu Hause war, lernte Laila hochmotiviert Vokabeln und arbeitete die Bücher Kapitel für Kapitel durch.

Mohamed hatte letztes Jahr einen alten Röhrenfernseher mit Sat Anlage „gefunden“, wie er sagte, so wie Mohamed auch die wenigen anderen Möbel im Haus angeblich vor anderen entsorgt hatte, nur weil Umzugswillige ihre Möbel für einen unbedachten Moment auf der Straße abgestellt hatten. In diesen Fällen konnte Mohamed plötzlich sehr schnell arbeiten.

Und so gab Fatima ihrer ältesten Tochter den Rat, heimlich spanische und englische Fernsehsendungen zu schauen, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Der Vater hätte es nie erlaubt, dass Laila die spanische Seifenoper „Grand Hotel“ mit Liebesdramen und Verbrechen verschlang, oder ihr Englisch mit der britischen Serie „Coronation Street“, einem Pendant zur „Lindenstraße“, verbesserte.

Im Gegenteil. Mohamed wurde von Jahr zu Jahr konservativer, angeblich auch religiöser und intoleranter. Beide Mädchen und auch die Mutter mussten außerhalb des Hauses einen Niqab, den schwarzen Gesichtsschleier tragen, den Laila nur in der Schule abnahm. Und auch zu Hause erwartete der strenge Vater, dass Fatima, Laila und sogar die kleine Nouria ein Kopftuch trugen. Es war, als hätte sich eine unüberwindbare, gläserne Wand aus Unterdrückung und Herrschsucht zwischen der Familie und ihrem Oberhaupt aufgebaut.

Letztes Jahr hatte der Direktor der Schule die Idee gehabt, einen Musik Arbeitskreis zu gründen. Es sollte traditionelle Musik der Araber und Berber geübt werden. Dass Laila hier die Gimbri, jene lange, arabische Kastenhalslaute spielen lernte, durfte Mohamed nie erfahren. Denn er hätte niemals erlaubt, dass seine Tochter zusammen mit jungen Männern in einem Orchester spielte.

Beim Spielen der traditionellen Musik lernte Laila den schüchternen Nabil kennen und verliebte sich in ihn. Obwohl Nabil, der Noble, als Sohn von Ajwad und Samima direkt gegenüber wohnte, fiel ihr der zurückhaltende, hochgewachsene junge Mann doch erst im Orchester auf. Laila suchte immer häufiger das Gespräch mit Nabil, der sich gern mit Laila nach dem Musizieren noch etwas unterhielt.

Obwohl Nabil ein Jahr älter als Laila war und in eine höhere Klasse ging, hatte es sich Nabil nach einiger Zeit angewöhnt, auf Laila zu warten, um mit ihr den vierzig Minuten langen Fußweg von der dunklen und feuchten Schule bis nachhause zu gehen. Beide hätten sich zu gern an den Händen gefasst, aber sie hielten sittsam Abstand und trennten sich, bevor die Elternhäuser in Sicht kamen. Denn Mohamed und Ajwad hätten aus unterschiedlichen Gründen eine Beziehung zwischen ihren beiden Kindern mit aller Macht verhindert.

Ajwad war der Ansicht, sein gutaussehender Sohn müsste beruflich und auch familiär nach etwas Besserem streben. Dazu gehörte aus seiner Sicht eine Schulausbildung bis zur Hochschulreife und danach ein Studium an einer der beiden Universitäten von Marrakesch. Und dort sollte sein Sohn dann eine gleichgesinnte, strebsame Frau aus guter Familie kennenlernen, welche die Karriere ihres Mannes bedingungslos fördern würde. Denn Ajwad hatte bei sich selbst erfahren dürfen, wie sehr sich Fleiß und Einsatz lohnten. Seinen Kindern sollte es in der Zukunft unbedingt noch besser gehen, als ihm. Ein Schwiegervater wie Mohamed stände diesem Ziel nur im Wege.

Mohamed hatte ganz andere Pläne mit Laila. Mit bald sechzehn Jahren kam sie in ein heiratsfähiges Alter, brauchte also keine weitere Schulbildung mehr, sondern gehörte in den Schoß einer konservativen Familie, die sie um viele Kinder bereichern sollte. Nabil hätte er als Schwiegersohn niemals akzeptiert. Denn der war die Brut des arroganten Aufsteigers Ajwad, einem Berber Schakal.

Weil Laila und Nabil die Einstellung ihrer Väter kannten, hielten sie ihre Liebe vor anderen geheim, trafen sich nach der Schule zum Spaziergang in einem Park und trauten sich dort, von anderen unerkannt auf einer Bank an den Händen zu fassen. Für beide war es ein großes Glück, dass sie sich gegenseitig ihre Gedanken, Sorgen und Hoffnungen erzählen und auch ihr Leid klagen konnten. Jeder hörte dem anderen zu und hatte Verständnis für die Träume des anderen.

Laila hätte zu gern weiter gelernt, war zielstrebig, ohne ihren Vater auch kontaktfreudig und wollte sich nach oben arbeiten. Nabil hingegen wäre froh, wenn sein Vater nicht so viel Erwartungen in ihn setzen würde und fest davon ausging, dass er studieren müsste. Am besten Ingenieurwissenschaften, um dann in der Zukunft Chef aller Straßenreiniger von Marrakesch zu werden. Nabils Mutter belächelte hingegen den Traum ihres Mannes, wenn der ihr immer wieder von seinen Plänen mit Nabil erzählte.

Nabil liebte Pflanzen, Gärten, Parks und konnte sich immer wieder vorstellen, als Gärtner mit Blumen, Büschen und Bäumen zu arbeiten, denn in Marrakesch gab es durch das reichliche Wasser aus dem Atlasgebirge eine einzigartige und bunte Pflanzenwelt.

So wie Laila heimlich an den Luxushotels vorbei schlich und von einer Arbeit in einem dieser Hotels träumte, war Nabils Ziel einmal die Woche der Jardin Majorelle im Herzen der roten Stadt. Dieser ummauerte botanische Garten wurde bereits 1923, während der Zeit der französischen Besatzung, im Zentrum von dem französischen Maler Jaque Majorelle angelegt.

Wege, Mauern, kleine Plätze, Bänke und Pavillons sind bis heute in einem speziellen Kobaltblau, dem „Majorelle Blau“ mit grüner Umfassung gehalten. Zwischen Wasserläufen, kleinen Brücken und einem Teich wachsen Pflanzen aus allen 5 Kontinenten. Neben Bambusarten, vielfarbigen Bougainville und Laubbäumen, dominieren verschiedenartige, teils sehr hohe Kakteen. 1980 wurde der öffentlich zugängliche, aber zwischenzeitlich verwilderte Garten von Yves Saint Laurent und seinem Lebensgefährten Pierre Bergé gekauft, liebevoll restauriert und in eine Stiftung überführt. Eine Majorrelle blaue Villa im Art Deco Stil, die dem Modeschöpfer viele Jahre als Rückzugsort für die Entwicklung seiner kreativen Ideen diente, steht inmitten des Parks an einem kleinen Teich.

Die Wachleute kannten Nabil und sein staunendes Interesse an dem kleinen Paradiesgarten mittlerweile gut und ließen den jungen Mann regelmäßig durch eine Seitentür ohne Eintritt zu zahlen in den Park. Und Nabil dankte es den Gärtnern, indem er gern, ohne ein Entgelt, bei der Pflege der Pflanzen, der Wege und der Wasserläufe mithalf.

Auch wenn die Ziele der beiden jungen Leute sehr unterschiedlich waren, kamen sie sich in ihren Gesprächen doch immer näher, verstanden und respektierten sich und spürten, dass sie zusammengehörten. Ihre Liebe wuchs, und ihre Sehnsucht nach einer gemeinsamen Zukunft wurde umso stärker, je mehr sie ihre Beziehung verheimlichen mussten.

2

Lailas und Nabils stilles Glück hielt nicht lange. Eines Abends erzählte Badr, Lailas kleiner Bruder, unbeabsichtigt, dass er Laila und Nabil nach der Schule gemeinsam nach Hause hatte gehen sehen. Beide hätten sich unterhalten, sich angesehen und gelacht. Mohameds Augen verengten sich zu schmalen, stechenden Schlitzen, die Stirn knitterte in tiefe Falten, seine Nasenflügel bebten und beide Mundwinkel fielen so nach unten, dass die gelben Zahnstummel wie Stücke von Runkelrüben aus seinem gefletschten Mund ragten. Er wirkte jetzt wie ein Raubtier.

Im nächsten Moment explodierte Mohamed und brüllte zischend durch die Küche, als hätte man Karbid in einen Eimer Jauche geworfen. Die gestrickte weiße Gebetsmütze war weit nach hinten gerutscht. Alle duckten sich ängstlich und fürchteten einen Gewaltausbruch des hasserfüllten Vaters. Obwohl Laila immer wieder zitternd versicherte, es wäre nur ein Zufall gewesen, dass Nabil mit ihr nach Hause gegangen war, denn sie hatten ja einen gemeinsamen Schulweg, half nichts gegen den Wutanfall des Vaters.

Entscheidend für Mohamed war Lailas Lachen. Sie hatte mit Nabil gelacht. Eine Todsünde, die noch verschlimmert wurde, weil Laila ihren schwarzen Niqab nicht aufgehabt hatte und jedermann, vor allem der lüsterne Bock von nebenan, ihr Gesicht sehen konnte.

An diesem Abend fällte Mohamed die Entscheidung, Laila von der Schule zu nehmen und sie schnellstens zu verheiraten. Aber vorher würde er noch mit seinem Erzfeind Ajwad reden und ihm befehlen, dass dessen zuchtlose Lendenfrucht jeden Kontakt zu seiner Tochter unterlassen musste.

Ajwad hörte sich zuerst schweigend Mohameds gebrüllte Vorwürfe an, bevor er seinerseits seinen Nachbarn anschrie, er würde sich verbitten, dass dessen sittenlose Tochter seinen anständigen Sohn verführen würde.

Ohne über die Konsequenzen nachzudenken, drohte Mohamed daraufhin, dass Ajwad mit seiner Berbersippe in der Zukunft ohne sein kostbares Wasser auskommen müsse. Ajwad konterte mit einem überlegenen Grinsen, dass er mittlerweile genügend gespart hätte, um sich einen eigenen Wasseranschluss zu leisten. Und außerdem würde er Mohamed empfehlen, sich genügend Petroleum und Kerzen anzuschaffen, denn die Stromleitung würde er morgen noch kappen.

Mohamed spie seinem, ehemals gut gelittenen Nachbarn, die Drohung ins Gesicht, dass es dann immer mal vorkommen könne, dass seine randvolle Tonne aus dem Wellblechanbau, zufälligerweise vor Ajwads Tür umkippte. Worauf Ajwad seinem Hinterlieger entgegnete, er hätte als Müllwagenfahrer so viele gute Beziehungen zum Rathaus, dass er den hohen Herren schon klarmachen würde, in was für einem Schwarzbau ohne Genehmigung Mohameds Sippe primitiv hauste. Und dann säße Mohameds Familie ganz schnell auf der Straße.

Das Gebrüll der beiden Streithähne hallte über das Grundstück und wurde erst unterbrochen, als beide Frauen erschienen, ihre hochgradig erregten Männer trennten und jeweils in die eigene Wohnung zerrten.

Letztlich waren alles nur leere Drohungen, die niemals wahrgemacht wurden. Aber nach dieser Auseinandersetzung sprachen Mohamed und Ajwad kein Wort mehr miteinander. Ajwad ließ sich tatsächlich schnellstens einen eigenen Wasseranschluss legen, rührte aber auf Bitten von Samima die Elektroleitung nicht an und erwähnte auch nichts von dem Schwarzbau im Rathaus.

Für Mohamed war das allerdings ein weiterer Grund, Ajwad zu verfluchen. Denn damit war die ehemalige Pattsituation aufgehoben, und er war allein von Ajwad abhängig, ihm den Strom zu überlassen, den er ab jetzt auch noch bezahlen musste, denn bislang wurde der Strom stillschweigend mit der Wasserentnahme verrechnet.

Zwar schleppten Jamal und Badr die Tonne aus dem Anbau weiterhin mit größter Vorsicht schwappend an Ajwads Tür vorbei zur Straße, um den Nachbar nicht zu provozieren. Aber Mohamed befahl seinen beiden Söhnen, ab sofort ihre Schwester auf dem Schulweg zu begleiten. Ein Treffen mit Nabil war also kaum noch möglich. Nur ab und zu konnten sie auf dem engen, verdreckten Schulhof miteinander reden, sich verstohlen zuwinken oder sich einen Zettel zustecken.

Da beide Mütter nach wie vor noch befreundet waren und Verständnis für die Gefühle ihrer Kinder hatten, durften sich Laila und Nabil dann heimlich sehen, wenn die Geschwister nichts mitbekamen und die Väter an der Arbeit oder in der Teestube waren. Und das war selten genug.

Eines Tages verkündete Mohamed seiner Familie großen Besuch. Er hatte Jamal, seinen Vetter dritten Grades und Aushilfselektriker, mit dessen Familie eingeladen. Fatima und Laila schauten betreten nach unten. Denn zu Jamals Familie gehörte auch sein Sohn Baz, der Falke, zweiundzwanzig Jahre alt, fett wie ein Otter, übelriechend, meist übel gelaunt und Hilfsmechaniker in einer Moped Werkstatt. Aber - Baz war noch unverheiratet.

Laila erinnerte sich an den kleinen, dicken, jungen Mann mit einer beginnenden Glatze über dem pickligen Gesicht mit der dicken Nase. Sie wusste ganz genau, was ihr Vater mit dem Treffen bezwecken wollte. Laila sollte mit Baz verheiratet werden. Die Sechzehnjährige war zuerst geschockt, dann verärgert und hoffnungslos. Wie ein Morgennebel waren ihre Augen von Angst und Traurigkeit verklärt.

Das Treffen verlief dann auch in einer eisigen Atmosphäre. Fatima musste ihren Maronenkuchen backen. Die Jungs wurden aufgefordert, die dicksten und reifsten Datteln aus fremden Palmenhainen zu sammeln und dazu noch Walnüsse, die neben den Bäumen lagen, mit denen die Töchter die Datteln füllen sollten. Eine Leckerei zum Nachtisch, die Baz nach dem Kuchen hemmungslos fast alleine wegnaschte.

Während die beiden Frauen, Fatima und Rahma, mit den Kindern still in der Küche saßen, überboten sich Mohamed und Jamal in gegenseitigen Lobpreisungen über ihre Kinder.

Demnach war Baz der begehrte Schwarm aller ledigen Frauen in Marrakesch. Gutaussehend, gepflegt, fleißig und der perfekte Ehemann. Ein Glücksfall für Laila, die sich stillschweigend fragte, warum dieser Traummann überhaupt noch auf dem Heiratsmarkt verfügbar war.

Laila war in der Beschreibung ihres Vaters nicht nur hübsch. Sie war auch rein, folgsam wie ein Lamm, fleißig, still und ergeben und noch unschuldig. Seine Blume von Marrakesch half geschickt im Haushalt und wünschte sich nichts mehr, als mit einem Mann wie Baz eine Menge Kinder, vor allem Jungen, zu bekommen.

Das Problem der Unterkunft der zukünftigen Eheleute wurde auch schon besprochen. Baz würde in der kleinen Wohnung seiner Eltern ein eigenes Zimmer für seine Familie erhalten, denn Jamal und Rahma wollten zugunsten des Eheglücks der jungen Leute künftig ebenfalls in der Küche schlafen.

Den ganzen Nachmittag starrte Baz seine baldige Verlobte mit großen Augen lüstern abschätzend an. Mit jedem Kuchenstück gefiel ihm die Wahl seines Vaters immer besser. Er hätte das Eheversprechen noch heute besiegelt.

Aber eine ganze Kleinigkeit stand der Einigung zwischen den beiden Vätern doch noch im Wege. Als Jamal sich erdreistete, seinen Vetter dritten Grades zu fragen, an welche Mitgift Mohamed denn gedacht hätte, damit Laila seinen Märchenprinz Baz überhaupt heiraten könne, wurde Mohamed plötzlich sehr schweigsam. Hastig versuchte der Brautvater das Thema zu wechseln, aber Jamal bestand auf der üblichen Mitgift für eine junge Frau, die Mohamed allerdings nicht aufbringen konnte.

Unter zwanzigtausend Dirham wäre sein einziger Sohn, die Perle von Marrakesch, nicht zu haben, zumal Baz noch eine glänzende Karriere in der Moped Branche bevorstand. Außerdem würde eine Frau im Haushalt ja auch Kosten verursachen, ganz zu schweigen von den vielen kleinen Jungen, die Laila hoffentlich gebären würde. Und Mohamed würde nach der Hochzeit von Laila, die er selbstverständlich auch ausrichten und bezahlen müsste, viel Geld sparen, denn er hatte ja dann einen Esser weniger zu versorgen.

Mohamed standen die Schweißperlen unter seiner besten Kappe. So viel Geld hatte er noch nie besessen und würde er auch nie besitzen. Selbst wenn er weiterhin geschickt abgestellte Möbel oder Fernseher „entsorgen“ und hinterher auf dem Trödelmarkt verkaufen würde-die geforderte Mitgift würde er nicht zusammenbekommen.

„Wie wäre es mit Ratenzahlung nach der Hochzeit“, schlug Mohamed listig vor. Doch Jamal kannte seinen entfernten Vetter nur allzu gut, und schüttelte den Kopf.

„Aber ich könnte meinen Sohn vielleicht überreden, mit der Hochzeit noch etwas zu warten, damit ihr die Summe ansparen könnt. Nur, lass Dir nicht zu lange Zeit, Mohammed. Die Zahl der Frauen, die Baz begehren, wird immer länger“, war der einzige Kompromiss, den der künftige Schwiegervater eingehen wollte.

Um sein Gesicht zu wahren verabredete Mohamed per Handschlag mit Jamal, dass dieser wichtige Punkt in naher Zukunft nochmal allein zwischen den Familienoberhäuptern ausgehandelt werden solle. Aber scheitern würde die Verbindung ihrer beiden Kinder bestimmt nicht an diesem nebensächlichen Problem.

Als Jamal, Rahma und Baz endlich gegangen waren, kratzte sich Mohamed gedankenverloren im Schritt. An das Problem der Mitgift hatte er noch nicht gedacht. Aber es war richtig. Billiger würde es in keinem Fall werden. Andere Väter würden für eine Hochzeit mit ihrem Sohn eher noch mehr Geld verlangen.

Nach einigen Minuten Nachdenken hatte Mohamed die Lösung. „Du gehst von der Schule und arbeitest. Das Geld, das Du verdienst, lege ich für Deine Mitgift zurück. Wir wollen uns vor Jamals Familie nicht schämen müssen“.

Fatima wagte das erste Mal zu widersprechen und flehte ihren Mann an, dem Kind doch noch Zeit mit der Entscheidung zu geben und Laila, die so gern und fleißig lernte, auf der Schule zu lassen. Auch Lailas verzweifelte Tränen halfen nichts. Der Vater wurde immer verstockter und beharrte darauf, dass Laila zu gehorchen habe.

Schließlich schlug Mohamed mit der Faust heftig auf den Tisch.

„Auf jeden Fall kannst Du Dir diesen windigen Schakal Nabil aus dem Sinn schlagen. Selbst wenn Ajwad, der Sohn einer Hündin, mir eine ordentliche Brautgabe für Dich zahlen würde, Nabil würdest Du nie im Leben bekommen“.

Mohamed machte seine Drohung wahr und meldete Laila in der nächsten Woche in der Schule ab. Ihr Lehrer, Monsieur Attique, beschwor den Vater, seine beste Schülerin doch noch auf der Schule zu lassen. Auch der Direktor bekniete Mohamed, seiner Tochter nicht die Zukunft zu stehlen. Sie würde mit Leichtigkeit die Schulen bis zur Hochschulreife absolvieren. Er selber wollte sich dafür einsetzen, dass Laila eines der wenigen, begehrten Stipendien bekam, um an der ESMA, einer der beiden Universitäten in Marrakesch, studieren zu können.

Nur-all das waren genau die falschen Argumente, die Mohamed gerade nicht hören wollte, und die ihn noch mehr in seiner Entscheidung bestärkten. Kein Mädchen von ihm durfte studieren, zumal seine beiden Jungen an einer weiteren Schulbildung kein Interesse zeigten.

Da Laila die Mindestschulzeit bis zum fünfzehnten Lebensjahr erfüllt hatte, konnten die entsetzten Lehrer nichts gegen die Starrköpfigkeit des Vaters unternehmen. Laila musste ihren blauen Schulkittel und ihre Schulbücher zurückgeben. Nur die alten, abgewetzten Spanisch -und Englisch Lehrbücher von Monsieur Attique durfte sie behalten. Beide Bücher waren ihr ganzer Schatz, den sie unter ihrer Matratze vor ihrem Vater versteckt hielt.

Von einem Tag auf den nächsten musste Laila zu Hause bleiben und der Vater zwang sie, sich irgendeine Arbeit zu suchen. Aber Arbeit war in Marrakesch sehr rar. Es gab zu viele hoffnungslose Tagelöhner, die vom Land in die Stadt drängten; Menschen, die für einen Hungerlohn jede Arbeit angenommen hätten, aber auch keine Arbeit fanden.

Tag für Tag verging und Laila konnte ihrem zornigen Vater abends nur von Absagen berichten. Der wurde immer aufgebrachter.

„Du willst nur nicht arbeiten. Glaubst Du vielleicht, Du kannst mir auf der Nase rumtanzen? Ich war bis jetzt so großzügig und habe Dir die Wahl Deiner Arbeit überlassen. Aber wenn Du nicht willst, werde ich mich selber drum kümmern, Dir eine Arbeit zu suchen. Und Du nimmst jede Arbeit an, die ich finde“.

Damit war das Thema für Mohamed vorerst erledigt. Aber auch er musste in den nächsten Wochen die Erfahrung machen, dass ein Mädchen mit abgebrochener Schule und ohne Ausbildung keine Stelle finden konnte. Selbst junge Menschen mit Hochschulabschluss mussten sich hinterher als Lederwaren-, Teppich- oder Schmuckverkäufer auf Provisionsbasis ohne jede Absicherung verdingen.

Mohamed fand auch keine Arbeit für seine verzweifelte Tochter und wurde immer ungeduldiger und gereizter zu Hause. Fatima musste sich immer öfter den Vorwurf anhören, dass sie ihm zwei Mädchen geboren hatte.

3

Es war ein Zufall, dass Mohamed in seinem Stammcafé von einem anderen Müßiggänger erfahren hatte, dass es achtzig Kilometer weiter westlich von Marrakesch in der Nähe der Kleinstadt Chichaouna an der Fernstraße nach Essaouira, eine Kooperative gab, in der auch ungelernte Frauen eine Arbeit finden konnten.

In der Kooperative Khemisa wurden hunderte von alten Argan Bäumen gepflegt, bewässert und von den Frauen der Kooperative abgeerntet. Die viele tausend Beerenfrüchte mussten aufwändig von Hand geöffnet und entkernt werden. Die Nusskerne wurden sodann mit Steinwerkzeug gespalten und die ausgelösten Samenplättchen geröstet. Im nächsten Arbeitsschritt kneteten und pressten die Frauen die gerösteten Samenplättchen mit einer Steinmühle kalt, um aus dem Teig das wertvolle Arganöl zu gewinnen.

Fast drei Tage braucht eine Arbeiterin, um ohne Maschinen zeitraubend und anstrengend einen Liter reines Arganöl zu gewinnen. Die Kooperative wurde neben vielen anderen in Südmarokko 1996 von der marokkanischen Chemieprofessorin Zoubida Charrouf gegründet. Die Professorin, selbst Halbberberin, hatte an der Universität von Rabat festgestellt, dass Arganöl Saponine, Spinasterol und Schottenol enthält, ebenso einen hohen Anteil von ungesättigten Fettsäuren und Antioxidativen. Damit hilft das wertvolle Öl gegen Krebs, Entzündungen, Durchblutungsbeschwerden, senkt den Cholesterinspiegel und findet auch in der Kosmetikindustrie immer mehr Anwendung, da es Narben- und Faltenbildung vorbeugt.

All das interessierte Mohamed allerdings herzlich wenig. Für ihn war nur wichtig, dass Laila hier eine Möglichkeit hatte, für wenig Geld und unter dem Mindestlohn, aber bei freier Kost und Logis und sogar mit einer Krankenversicherung ohne eine Ausbildung zu arbeiten.

Am nächsten Tag meldete sich Mohamed bei der Arbeit für einige Tage krank, was nicht weiter auffiel, und fuhr mit Laila im Bus bis nach Chichaouna. Weinend hatte Laila von ihrer Mutter und ihren Geschwistern Abschied genommen. Während die Brüder hämisch grinsten, klammerte sich die kleine Nouria vergeblich an ihre große Schwester und die Mutter stieß ein verzweifeltes Wehklagen aus. Es half alles nichts. Mohameds Entschluss stand fest. Laila musste weit weg von Nabil, arbeiten und Geld verdienen.

Fatima hatte ihrer Tochter noch ins Ohr flüstern können, dass sie Samima heimlich unterrichten würde, damit die ihren Sohn Nabil über Lailas neue Unterkunft informieren könne. Auf dem Weg zur Busstation nahm Laila traurig und hoffnungslos die ersten Sonnenstrahlen wahr. Das Rot der ihr so vertrauten Häuser am Rande ihrer Heimatstadt schimmerte früh morgens noch blass.

Ihren Pass hatte Mohamed seiner Tochter vorsorglich abgenommen, als sie mit sehr wenig Gepäck in dem stickig heißen Bus anderthalb Stunden durch die trockene Souss Ebene in die Kleinstadt fuhren. Die letzten fünf Kilometer mussten Vater und Tochter die staubige Landstraße in flirrender Hitze entlanglaufen, bis Reihen von Arganbäumen die Kooperative ankündigten. Bis auf die Anpflanzungen der teilweise schon sehr alten Bäume, war die Gegend so steinig und karg, dass auch das Leben der Vögel verkümmerte.

Ausgezehrt, traurig, hilflos und durstig betrat Laila widerwillig den bekiesten Hof. Alles wirkte hier einfach, aber sauber. An der linken Seite wartete ein Parkplatz auf die ersten Besucherbusse. Vor Kopf trennte eine zwei Meter hohe Mauer den Vorplatz vom eigentlichen Hof der Kooperative.

Mohamed schritt als erster forsch durch das hölzerne Tor und betrat den Hof, in dessen Mitte ein kleiner Brunnen plätschernd Wasser spendete. Laila folgte sehr zögerlich. Sie hatte Angst vor der unbekannten Welt. Zwei alte, knorrige Olivenbäume standen vor einer langen, überdachten Terrasse, die zwanzig Frauen unterschiedlichen Alters Schatten bot. Die Arbeiterinnen saßen auf Kissen, neben sich Körbe, voll mit Argan Früchten. Einige öffneten die Beeren und holten die nussartigen Samen aus der Frucht, andere spalteten die Nüsse und einige pressten mit schweren Steinmühlen das begehrte Öl aus dem gekneteten Teig der Samen.

Mohamed schaute sehr skeptisch. Kein Mann zu sehen, der aufpasste, dass fleißig gearbeitet und nicht geschwätzt wurde. Aber wenigstens trugen alle Frauen Kopftücher. Er ging auf die älteste Arbeiterin zu und verlangte selbstbewusst, den Chef zu sprechen. Zuerst schaute die Alte gar nicht hoch. Als Mohamed seine Frage ungeduldig und lauter wiederholte, blickte ihn die runzlige Arbeiterin etwas spöttisch an.

„Den gibt´s hier nicht“, war alles, was der unsympathische Besucher zu hören bekam. Einige Fragen später war Mohamed zwar schlauer, aber auch frustrierter. Es gab hier tatsächlich keinen Chef. Aber es gab eine Chefin. Lailas Vater war verblüfft und verunsichert. In was für einer Kooperative war er hier nur gelandet? Aber nach einer so langen Fahrt wollte er sein Vorhaben mit Laila jetzt unbedingt zu Ende bringen. Er musste wohl oder übel akzeptieren, mit einer Frau zu verhandeln. Etwas kleinlaut verlangte er, dann eben die Chefin zu sprechen.

Nach einer Viertelstunde Wartezeit erschien Latifa, die Leiterin der kleinen Dorf–Kooperative. Jetzt war Mohamed entsetzt. Latifa war erst Ende zwanzig. Und trug kein Kopftuch. Aus seiner Sicht noch viel zu jung, um ein solches Unternehmen zu leiten. Mohamed empfand es als weiteren Affront, dass die junge Frau ihm gegenüber auch noch erstaunlich selbstbewusst auftrat. Am liebsten wäre er mit seiner Tochter wieder nach Marrakesch zurückgefahren.

Latifa hatte die Situation mit wenigen Blicken erfasst und bot Vater und Tochter in ihrem Büro ein Sitzkissen aus rotem Leder an. Unaufgefordert erschien wie von Geisterhand eine ältere Frau mit heißem, süßem Pfefferminztee, den sie in kleine Teegläser mit silberner Ummantelung goss. Nach dem ersten, unverbindlichen Geplänkel konnte sich Latifa noch ein besseres Bild machen. Laila war nicht freiwillig hier, konnte aber in ihrem Alter nichts gegen den Willen ihres despotischen Vaters unternehmen, der seine Tochter in Khemisa zum Arbeiten zwingen wollte.

Latifa spürte, dass Laila sich in der Gegenwart des autoritären Vaters unwohl fühlte und Angst hatte. Aber vielleicht konnte gerade eine Zeit in der Frauen Kooperative dem Kind helfen, Abstand zu gewinnen, reifer und selbstsicherer zu werden und sich mit zunehmendem Alter gegen den tyrannischen Vater zu behaupten. So wie auch ihr die vergangenen Jahre in der Kooperative geholfen hatten, erwachsen und selbstbewusst zu werden.

Latifa beschloss, Vater und Tochter erstmal die Kooperative zu zeigen, bevor eine Entscheidung getroffen wurde. Alles in den Häusern und im Außenbereich war einfach, aber sauber. Der Schlafsaal für die Frauen, die in eigenen Betten, welche durch Vorhänge abgeteilt werden konnten und mit eigenen Schränken versehen war, wirkte auf Laila befreiend und anheimelnd. Der Speiseraum, die Küche, und die Toiletten-alle Böden waren gefliest und die Wände weiß gekalkt.

Laila registrierte dankbar, dass es sogar Waschbecken und zwei Duschen gab. Aus den Leitungen floss sauberes, klares Wasser und die Fenster ließen Licht und Luft in die Räume. Laila und auch Mohamed waren nur am Staunen. Hier war alles besser, als in dem umgebauten Ziegenstall in Marrakesch, wie sich Mohamed mit aufkommender Missgunst eingestehen musste.

Während der Besichtigung erklärte Latifa die Arbeit in Khemisa, welches wiederum zu einer von sechs Hauptkooperativen gehörte, die zusammen den landwirtschaftlichen Verband „Targanine“ bildeten.

Vor Mohamed erwähnte Latifa nichts von den Fortbildungen für Frauen, die neben der Arbeit hier angeboten wurden. Auch erfuhr der Despot nichts von den Schulungen über das Rechtssystem in Marokko, welche Frauen über ihre Rechte aufklärten, mit dem Ziel, dass sie eine Gleichstellung in der Ehe und zwischen Mann und Frau in der Gesellschaft einfordern konnten. Auch die Alphabetisierungs-, Schneider-, Näh-, und Kunsthandwerkerkurse erwähnte Latifa ebenso wenig wie den Fonds, den „Targanine“ eingerichtet hatte, um Frauen mit zinslosen Darlehen in einer Notsituation zu helfen.

Vor Allem, um sich vor gewalttätigen Ehemännern und Vätern behaupten zu können.

Vielmehr war die junge Leiterin zu Mohamed liebenswürdig, ohne unterwürfig zu wirken. Sie umschmeichelte ihn als verantwortungsbewussten Vater, der diesen langen Weg auf sich genommen hatte, um seiner Tochter eine der wenigen Arbeitsstellen zu vermitteln. Sie erwähnte das ausreichende gesunde Essen und Trinken, die Krankenversicherung und das Geld, das Laila verdienen konnte.

Zwar waren die neunhundert Dirham im Monat auch für marokkanische Verhältnisse nicht viel - sie lagen bei der Hälfte des Mindestlohnes. Aber Mohamed war mittlerweile so tief in dem Netz von respektvollen Liebenswürdigkeiten und Anerkennung über seine Verdienste als Vater gefangen, dass er fast alles akzeptiert hätte.

Und so fiel es ihm auch nicht weiter auf, dass das Gehalt, welches Laila beziehen würde, nicht auf sein Konto gezahlt werden sollte, sondern auf ein Lohnkonto, welches die Kooperative jeweils für die Arbeiterinnen einrichten würde.

Als Latifa den Eindruck gewonnen hatte, dass auch Laila die Arbeit, die Unterkunft und das Angebot der Kooperative gefiel, bereitete sie einen Arbeitsvertrag vor. Mohamed war viel zu stolz, um zuzugeben, dass er nur sehr schlecht lesen, schreiben und rechnen konnte. Zwar tat er so, als würde er das Vertragswerk eingehend studieren, hatte aber nichts von dem Inhalt verstanden, als er den Vertrag mit einigen unkenntlichen arabischen Schriftzeichen von rechts nach links unterschrieb.

Der Abschied von Laila war emotionslos und sehr kurz. Laila schaute ihren Vater nicht an, als der sich von ihr und Latifa verabschiedete und stolz auf sich durch das Tor schritt. Auf dem Rückweg zur Busstation rechnete Mohamed über eine Stunde lang aus, dass Laila fast zwei Jahre arbeiten musste, um die geforderten zwanzigtausend Dirham zu verdienen. Das war ihm viel zu lang. Denn so viel hatte Mohamed schnell begriffen. Dann wäre seine Tochter achtzehn Jahre alt, volljährig und könnte sich ihm in undankbarer Weise widersetzen. Was seine aufsässige Tochter mit Sicherheit machen würde.

Also musste die geforderte Summe schneller aufgebracht werden, um die Hochzeit mit Baz früher feiern zu können. Mohamed überlegte während der Busfahrt krampfhaft, wie er Geld dazuverdienen könnte.

Eine Möglichkeit war nach wie vor der Verkauf von Gegenständen, die anderen gehörten und die er in einem unbewachten Augenblick auf dem Markt „entsorgte“. Das war nicht ohne ein Risiko. Mohamed rieb sich unentschlossen den Stoppelbart. Kurz bevor er Marrakesch erreichte, fiel ihm noch eine Möglichkeit ein, ohne zu investieren, Geld zu verdienen. Er würde seinen beiden Söhnen befehlen, die vielen Hundekadaver, die an den Straßenrändern lagen, aufzusammeln. Ein wunderbares Rohmaterial, und sie würden der Stadtverwaltung noch ein gutes Werk tun, das Mohamed bei seinen Chefs erwähnen wollte. Fatima würde er dann zwingen, aus den Knochen Seife zu kochen, die er an einen der Händler in den Souks verkaufen könnte. Keine großen Beträge, aber im Laufe von über einem Jahr würde ein weiterer Beitrag für Lailas Hochzeit zusammenkommen.

Für seine Verhältnisse gut gelaunt stieg Mohamed aus dem Bus und schlurfte in seinen Pantoffeln zurück in die Arme seiner Familie, die ihn im Grunde genommen nicht vermisst hatte.

Marburg – in diesem Jahr

1

Anton Thaler erwachte schweißgebadet und setzte sich unbeholfen auf seiner durchgelegenen Seegrasmatratze auf. Immer wieder dieser Albtraum.

Alle paar Wochen sah er, wie sie sich ihm aufreizend im weißen Sand wie ein Schlemmerfilet entgegenräkelte, wie sie sich ihm förmlich anbot und entgegenstreckte. Noch unberührt. Wie sie ihn geradezu anbettelte, sie endlich zu nehmen und sich ihm gänzlich geöffnet hatte. Antons Puls und Atem ging immer schneller.

Und dann hörte er wieder hinter sich das Keuchen, Schritte im Sand, während seine eigenen Beine immer schwerer wurden. Nur noch zehn Meter, noch fünf! Anton ruderte mit den Armen, um vorwärts zu kommen. Es half alles nichts. Ein Schatten glitt an ihm vorbei. Seine Füße schlurften nur noch bleiern im Sand.

Tief enttäuscht musste er wieder mit ansehen, wie sich sein eigener Vater, mit einem kompromisslosen „Haben wollen“ in den Pupillen auf das Objekt seiner Begierde stürzte und sie wie immer zuerst in den Händen hielt.

Die weiße, handtellergroße Drehmuschel, makellos hingespült an den Strand von La Herradura, wo Antons Eltern, Klaus und Andrea Thaler, sich vor Jahren ein kleines Ferienhaus bauen ließen. Und in dessen Zimmern sich mittlerweile die übervollen Glaszylinder reihten, in denen sein Vater seit geraumer Zeit seine Beutestücke, die immer seltener werdenden Drehmuscheln, hortete.

Was Anton, dem ältesten „Stammhalter“ von Klaus, am meisten schockierte, war nicht die Tatsache, dass er wie immer im Traum bei der Drehmuschel gegen seinen „Vatter“ den Kürzeren zog, sondern, dass er unbewusst seinem Vater, den er seit Jahren mit seinen Macken auf die Schippe genommen hatte, immer ähnlicher wurde.

Was er nie im Leben wollte.

Es waren ja nicht nur die Drehmuscheln, die ihn seit einiger Zeit faszinierten und die er auch so liebend gern suchen und sammeln wollte. Andere Kleinigkeiten, die sich im Laufe der Semester, die er mit seinem langjährigen Freund Artur, genannt „Lutscher“, wegen dessen früherer Vorliebe für klebrige Lollis, in Marburg Jura studierte, eingeschlichen hatten, wunderten Anton selbst immer mehr.

Da war zum Beispiel seine aufkommende Begeisterung für sehr alte Beatles Songs aus den frühen sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts, über die er sich früher nur lustig gemacht hatte. Denn in der Schulzeit wollte Anton nur Punk, Heavy Metal und Hardrock hören, und zwar sehr laut. Wahrscheinlich, weil die halbe Schule das so gemacht hatte. Und jetzt mit über zwanzig? Ein richtiger Softie war er geworden.

Das Gleiche galt auch für seine aufkommende Begeisterung für Joggen. All das durfte sein „Vatter“ erstmal nicht erfahren. Der fühlte sich sonst noch bestätigt

Anton hatte sich von den sehr überschaubaren Überweisungen seines knausrigen Vaters ein paar Laufschuhe abgespart und joggte dreimal die Woche den steilen Berg bis zum Marburger Schloss hoch. Das hätte Klaus, der selber mit seinen Freunden regelmäßig lief, mit Sicherheit sehr gefreut, was Anton aber gern verhindern wollte. Nachher würde sein „Vatter“ auf die Idee kommen, am Wochenende in Kassel mit ihm eine Runde zum hohen Herkules laufen zu wollen. Und da hätte Anton wahrscheinlich richtig alt ausgesehen.

Richtig geschämt hatte sich Anton aber, als er in einem Reformhaus in der Marburger Altstadt ein Schild sah, auf welchem Weidenröschen Tee im Sonderangebot beworben wurde. Er hatte sich mit größten Gewissensbissen in den Laden geschlichen und sich zweihundert Gramm von dem immer noch teuren Tee gegönnt. Der Tee war seinem Vater seit Jahren heilig, weil er der Meinung war, seine Prostata würde es ihm im Alter sicherlich danken. Wahrscheinlich hatte die Verkäuferin Anton auch deshalb so merkwürdig angesehen, weil kein Student normalerweise diesen heuähnlichen Tee mit dem Geschmack von Pferdepippi kaufen würde. Und weil die Ausgabe für das Gesöff sein Budget bei weitem überschritt, beschloss Anton, jede Portion mindestens dreimal aufzubrühen. Auch deshalb wäre sein sparsamer Vater wieder sehr stolz auf ihn gewesen. Anton konnte machen, was er wollte, seine Erziehung und seine Gene schlugen voll durch.

Die schlimmste Eigenschaft, die sich bei Anton immer stärker zeigte, durfte der „Vatter“ aber nie im Leben mitkriegen: Anton spürte selber, dass er in den zwei Jahren, die er nun schon in Marburg lebte, immer sparsamer wurde. Ein Wesenszug, den er bei seinem „Vatter“ bislang einfach nur peinlich fand.

Die Sparsamkeit hatte sich bei Anton erst langsam entwickelt. Am Anfang war er froh, wenn er am Monatsende etwas von den knappen Überweisungen seiner Eltern übrigbehielt. Er sparte beim Putzen in seinem Zimmer und bei den Staubsauger Beuteln für den alten Sauger, den ihm Klaus zum Einzug großzügig überlassen hatte. Entsprechend sah Antons kleines Zimmer im Dachgeschoß des alten Fachwerkhauses am Marktplatz auch aus.

Die „Wollmäuse“ unter seinem ausgelegenen Bett bildeten mittlerweile eine harmonische Wohngemeinschaft mit der zunehmenden Zahl von übergroßen Silberfischen, die in Antons jahrzehntealter Seegrasmatratze seit Generationen nisteten. Und die nach vier Semestern fast handzahm geworden waren, weil sie bei Anton eh nichts zu befürchten hatten. Lutscher war sowieso der Meinung, die vielen Silberfische wären das Ergebnis eines besonders guten Mikroklimas in ihren Studentenbuden.

Wobei man mit dem Begriff „Klima“ in den Dachzimmern sehr vorsichtig umgehen musste.

Im Sommer glich das kleine Zimmer unter dem nahezu ungedämmten Dach des über fünfhundert Jahre alten Fachwerkhauses einem Römertopf im Backofen. Da musste keiner frieren.

Im Gegensatz zum Winter, in dem Anton versuchte, ökonomisch und ökologisch nur minimal zu heizen, sodass Lutscher, der im Nachbarzimmer hauste, der Meinung war, jede offene Bushaltestelle in Jakutsk wäre im Januar noch gemütlicher, als Antons Zimmer.

Oft genug weigerte sich der Jurastudent, sein Zimmer halbwegs warm zu halten. Denn die einzige Heizquelle war ein steinalter Ölofen der Marke Degussa, den Anton mit einer Kanne regelmäßig befüllen musste. Entsprechend stanken seine Haare, seine Haut und seine Kleidung das gesamte Wintersemester nach Heizöl, sodass Anton nur wenig Lust hatte, die vier Stockwerke in den Keller runter und wieder hoch zu steigen. Erst wenn die Eisblumen jeden Blick nach draußen versperrten und kaum noch Tageslicht ins Zimmer drang, bequemte sich Anton, eines der drei Fässer im Keller anzuzapfen, die dort unter Missachtung jeglicher Umwelt- und Brandschutzauflagen auf dem uralten Lehmboden standen.

Und wenn Anton den Ofen aus den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts doch benutzte, konnte es schnell passieren, dass eine Verstopfung in der Leitung jegliches Heizen verhinderte. Von seinem Vermieter kam dann immer nur die gleiche Antwort: „Ich schicke Ihnen einen Spezialisten vorbei“.

In den nächsten Tagen hörte Anton dann irgendwann am frühen Abend ein heftiges Trampeln, Keuchen und Schnaufen im Treppenhaus, als käme eine Dampflok nach oben.