Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Plaisir de Lire

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

Plongez dans l'univers trouble des trafiquants de bijoux...

Francesca, une étudiante de Locarno, tombe par hasard sur un collier de diamants, dissimulé dans les affaires de sa mère défunte. Intriguée par cette découverte insolite, elle décide alors d’en identifier la provenance. Entre bijoutiers cupides, trafiquants de moissanite et mystérieux usuriers, la vie bien rangée de la jeune femme va soudain être bouleversée. Ces pierres ont-elles une histoire ? Si oui, est-il bien raisonnable de réveiller les fantômes du passé ? Et Elia Contini, ce détective original, photographe de renards et amateur de chanson française, saura-t-il lever le voile sur cette affaire ?

À travers une galerie de personnages tantôt attachants tantôt fourbes, voire carrément malveillants, le Tessinois Andrea Fazioli livre un polar savoureux, plein d’ironie et riche en rebondissements.

L'auteur nous livre un roman sombre, intelligent et élégamment écrit.

EXTRAIT

Un collier était tombé de la poche. Francesca et Sara en eurent le souffle coupé.

– Ils sont magnifiques, dit Sara.

Les diamants étaient montés très proches les uns des autres, sur un fil très fin. Capturant la faible lumière du grenier, ils la restituaient en mille éclats et reflets, comme si des étincelles sautaient d’un joyau à l’autre. Des lueurs violettes, vertes, rouges, jaunes et bleues semblaient se perdre dans l’air. Francesca ramassa le collier, le fit glisser délicatement entre ses doigts.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Désinvolte et truffée de rebondissements, cette vengeance ciselée de main de maître exploite les ressorts du genre à travers des dialogues fusants ! -

Marie-Claire Suisse

Un polar sur les diamants qui ne manque pas d'éclat. -

Alinda Dufey, Vigousse

À PROPOS DE L'AUTEUR

Andrea Fazioli est né en 1978 et a étudié les Lettres françaises et italiennes à l’Université de Zurich. Journaliste de radio et de télévision au sein de la RSI, mais aussi enseignant à l’école d’écriture Yanez dont il est l’initiateur, il vit à Bellinzone. Ses romans, traduits en plusieurs langues et dont la renommée dépasse les frontières nationales, ont pour décor principal son canton d’origine, le Tessin, mais aussi la métropole économique suisse.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 580

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ce livre paraît avec l’aide de la Fondation ch pour la collaboration confédérale, institution réunissant les 26 cantons. La traduction est subventionnée par Pro Helvetia.

ISBN: 978-2-940486-18-2 eISBN: 978-2-940486-38-0

© Éditions Plaisir de Lire. Tous droits réservés. CH – 1006 Lausannewww.plaisirdelire.ch

Couverture: So2 design.ch Mise en page: Yvan Quarrey

Titre original: Chi muore si rivede Éditeur original: © Armando Dado Editore, Locarno, 2005.

Le présent ouvrage a également été traduit en allemand, sous le titre Das Collier (Walgut Verlag, 2008).

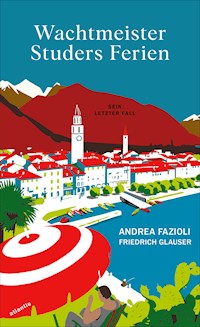

ANDREA FAZIOLI

VENGEANCE D’ORFÈVRE

ROMAN

traduit de l’italien par Nicolas BÜHLER

Chapitre I

UNE ÉTRANGE DÉCOUVERTE

D’ordinaire, la pluie n’est d’aucun remède pour un cœur brisé. Francesca Besson ouvrit grand la fenêtre, s’attendant à un ciel gris: exactement ce qu’elle vit. Elle poussa un soupir, essuya ses larmes du revers de la main et repensa à Lorenzo. C’était lui qui avait annoncé que tout était fini entre eux, mais elle avait acquiescé, d’un air tranquille: je suis d’accord, avaitelle dit, je suis d’accord.

Francesca se demanda s’il était normal d’avoir le cœur brisé le jour d’après. Peut-être pas. D’un autre côté, c’était l’expression elle-même qui n’allait pas. Au dix-neuvième siècle, à la rigueur, mais de là à dire qu’elle était une demoiselle au cœur brisé… Il ne fallait pas exagérer! C’était de la faute du temps. Il tombait une pluie fine et persistante, comme si une matinée de mars s’était glissée dans le calendrier à la page du mois de juin.

Si, au moins, elle avait eu un jour de libre. Mais non, pas du tout: elle devait passer huit heures dans un foutu collège à subir les moqueries d’un groupe d’adolescents boutonneux. Cœur brisé ou non, un remplacement de deux semaines en secondaire terrasserait n’importe qui. Et en plus, elle devrait étudier le soir. Après une journée d’enseignement, elle était tout juste capable d’avaler une aspirine et de se traîner jusqu’au lit, et voilà qu’une traduction latine l’attendait. Une belle langue morte, rien de tel pour finir la journée en beauté.

Francesca descendit les escaliers en toute hâte. Elle boutonna sa veste et jeta un œil à sa montre. Elle avait bien remarqué le regard de ses collègues quand elle était en retard: pour avoir le droit de manquer à la ponctualité, il fallait avoir au moins quinze ans de maison. Elle déboucha sur le trottoir et ouvrit son parapluie. Elle se força tout d’abord à ne pas regarder le lac: cela ne ferait qu’empirer les choses. Bien entendu, elle ne put résister et laissa son regard dériver vers l’étendue grise comme aspirée par le ciel. Quelle journée…

Elle partit en direction de la Piazza Grande. Les voitures qui passaient avaient les phares allumés. Après la gare, elle prit sur la droite et se retrouva sous les arcades. Elle dut réduire l’allure pour ne pas bousculer les passants, entamant une sorte de slalom entre des écoliers maussades, des employés à la recherche d’un café et des touristes alémaniques très surpris de découvrir qu’il pleut aussi au Tessin et que même à Locarno, même en juin, il peut faire froid.

Quand elle arriva à l’école, il était huit heures moins deux. Juste à temps. Elle laissa son parapluie et son imperméable à la salle des maîtres. La sonnerie retentit à l’instant où Francesca faisait une entrée triomphale dans la salle de la 2A. Les élèves seraient bien inspirés de se souvenir de la Règle d’Or: ne jamais enquiquiner une prof en proie aux sentiments.

Dehors, la pluie continuait à tomber, venant frapper les fenêtres, ruisselant sur le toit, dans un bruit monotone. Eh oui: un jour de pluie, ce n’est pas l’idéal pour un cœur brisé.

Même si l’année scolaire arrivait à son terme, la classe avait encore du retard sur le programme. Deux heures durant, Francesca s’employa à expliquer la féodalité et l’agriculture au Moyen Âge. L’assolement triennal, la charrue avec le soc de fer, les champs laissés en jachère pour… Pardon? Qu’est-ce que c’est que la jachère? Voilà, comme toujours: la gamine du premier rang avec ses questions embarrassantes… Francesca expliqua que la jachère était un mode de culture destiné à fertiliser le sol, parce que le froment épuisait les terres, vous comprenez? Comment, tu ne sais pas ce que c’est que le froment? Ça ne va pas, mais alors pas du tout… Prends ton carnet. Pour demain, tu me feras une petite recherche. Sujet: l’utilité du froment dans l’alimentation humaine.

Et voilà, la casse-pieds du premier rang avait été remise à sa place.

Lorsque retentit la sonnerie de dix heures, Francesca resta assise pendant que les élèves se ruaient hors de la classe. Durant les pauses, elle ne savait jamais où aller. Elle s’approcha de la fenêtre. Il pleuvait toujours. Elle ouvrit le battant de manière à ne pas laisser entrer la pluie, pour changer l’air. Après la pause, elle avait encore deux heures d’histoire, avec une classe de troisième. Elle devait se préparer à un saut dans le temps: au programme (sur lequel toutes les classes semblaient avoir du retard) figuraient les aspects économiques et sociaux de la révolution industrielle. Elle se demanda si Lorenzo était déjà levé. Probablement que non. Il n’était pas du genre à sortir du lit avant 10 h s’il n’avait pas de bonne raison. Bien sûr, peut-être qu’il ne parvenait pas à dormir parce qu’il pensait à elle… Tu es une gourde, se répéta-t-elle, tu es une gourde. Il lui fallait un café, peut-être même deux, pour contrer des réflexions comme celles-là. Elle ne devait pas penser à Lorenzo, mais à la révolution industrielle qui, après tout, n’avait jamais brisé le cœur de personne.

Francesca fut soulagée de voir arriver la fin de la pause.

Deux heures de révolution industrielle plus tard, elle se découvrit un certain appétit et prit le chemin de la cantine. Le menu était plutôt satisfaisant: cordon-bleu et frites. Ça, au moins, ils savaient le faire, mieux que les pâtes invariablement trop cuites. Francesca mangea avec Guglielmi, le prof de géographie, une espèce d’ogre sympathique, avec ses sandales et sa chemise bariolée. Plus très loin de la retraite, il regardait sa jeune collègue d’un œil bienveillant.

– Tout à l’heure, quelqu’un t’a demandée au téléphone, à la salle des maîtres, lui dit-il alors qu’il plantait sa fourchette dans un énorme morceau de cordon-bleu.

– Ah oui?

– Il a dit qu’il ne fallait pas te déranger. Autrement, je serais passé te le dire. Tout de suite après, une jeune femme t’a appelée. Elle non plus ne voulait pas te déranger. Bien entendu…

– Qui était la première personne?

– Un certain Lorenzo. Guglielmi soupira. Il m’a dit de te dire qu’accepter les coups du sort aide une personne à grandir.

– Pardon?

– Accepter un événement douloureux aide une personne à grandir.

– Quelle connerie.

– Oui.

Francesca secoua la tête, puis demanda:

– Et l’autre personne?

– Sara, je crois. Elle a dit qu’elle passerait chez toi ce soir à 20 h. Pour réviser Tacite. Tu as un examen de latin?

– Oui, malheureusement.

– Eh bien, bonne chance, alors. Guglielmi engloutit le dernier morceau de cordon-bleu et ne laissa pas la moindre chance aux frites qui restaient.

– Ouais… Je ne pense pas que la chance soit d’une grande utilité pour traduire du Tacite.

– Oh, tout ira bien, tu verras.

– Espérons-le.

Après le repas, Francesca avait quatre heures de cours, deux avec des première année et deux autres avec des troisième. Elle eut fort à faire pour maintenir la discipline. Les élèves de troisième, surtout, étaient assez turbulents. Francesca comprenait bien que pour un adolescent en pleine forme, passer l’après-midi le nez dans les monarchies éclairées n’était peut-être pas la chose la plus enthousiasmante. Mais voilà, c’était l’école, dans toute sa splendeur.

Quoi qu’il en soit, elle parvint à tenir sa classe d’une main de fer, encore mieux qu’une reine du dix-septième. À la fin de la journée, pourtant, elle était épuisée. Quand elle rentra à la maison, il pleuvait encore. Les gens s’abritaient sous les arcades, comme en hiver. La pluie venait cingler le pavé de la place, encore plus fort qu’auparavant, formant des flaques et ruisseaux qui s’écoulaient dans les égouts.

Devant toute cette eau qui s’abattait sur le lac et dans la rue, Francesca n’arrivait pas à se défaire de sa mélancolie. Arrivée à la maison, elle leva les yeux vers son appartement, qui se trouvait juste sous le toit. Elle était contente de ne pas être à Milan, qu’il n’y ait pas de cours à l’université. Elle avait besoin d’être au calme. Pour cette raison, il ne lui déplairait pas, ce soir de pluie, d’étudier un peu ce vieux Tacite avec Sara. Tout bien réfléchi, les examens n’étaient pas un mal: ils tombaient à point nommé pour occuper son esprit. Lui donner un but. Sans ça, elle serait restée toute la journée devant la télé, à ruminer les mêmes pensées.

Francesca aimait la vie tranquille. Néanmoins, de petites distractions – la jachère, les sandales de Guglielmi, Tacite – seraient les bienvenues pour l’aider à glisser dans une nouvelle phase de son existence.

Bien sûr, son appartement lui parut silencieux et elle ne parvint pas à regarder la télévision. Elle attrapa trois disques et les retira chacun du lecteur après quelques secondes seulement. Elle avait presque envie de crier de toutes ses forces, mais quelque chose lui serrait la gorge, la bloquait… Bien sûr, elle se répétait de temps à autre: je ne vais pas pleurer. Bien sûr. Au fond, elle était chez elle et attendait sa meilleure amie. Elles mangeraient ensemble, puis passeraient la soirée à étudier.

Elle se regarda dans le miroir. Sourit. Des cheveux noirs et lisses, vraiment beaux. Des yeux noisette, clairs, étincelants, sans aucun doute. Un beau sourire, oui, magnifique… Espèce d’idiote, pensa Francesca. Elle avait le cafard, mais en même temps, elle se sentait étrangement en sécurité. Elle était à l’abri. Il ne pouvait rien lui arriver. Elle avait vingt-cinq ans. Elle était jeune et belle. Oh oui, jeune et belle. Vous voulez tenter votre chance, Monsieur, vous n’y croyez pas? Francesca se mit à rire toute seule, mais le timbre de sa voix l’effraya.

Sara arriva, trempée de la tête aux pieds. Secouant ses cheveux bouclés et frisottés par la pluie, elle dit:

– Eh bien, moi, je boirais volontiers quelque chose!

Francesca prépara deux martinis. Elles parlèrent un peu de Lorenzo.

– Si tu veux mon avis, dit Sara, passer ta vie avec lui, ça aurait plutôt été le coup de grâce.

Francesca sourit, la tête inclinée sur son épaule:

– Je ne sais pas…

– Oh, tu peux me croire. Je le connais bien, moi, le bonhomme: je suis un homme torturé, je n’ai pas le courage de t’aimer, et gnagnagna…

– Gnagnagna je suis un idiot, non?

– Tu parles! Ne pas t’aimer…

– Quel imbécile!

– L’imbécile!

– Et en plus, il commence à se faire vieux…

– Pas possible!

– Tu sais qu’il perd déjà ses cheveux?

– À son âge, c’est trop triste!

– À qui le dis-tu!

Les deux jeunes femmes éclatèrent de rire.

Après quelques minutes à casser du sucre sur le dos de Lorenzo, Francesca proposa de passer à table. Elles ouvrirent une bouteille de vin rouge et se firent livrer deux pizzas. Tacite n’était pas du repas. Après le souper, toutefois, Francesca devint plus raisonnable et sortit un gros dictionnaire de latin.

Sara s’étendit sur le divan et dit:

– Tu sais que c’est pas mal chez toi!

– Tu n’avais jamais vu? demanda Francesca. Pourtant, une fois…

– Non, non… Je suis seulement passée chez toi à Milan. Mais ici, c’est plus sympa.

– À Milan, c’est seulement un logement d’étudiant. Ici, par contre…

– Ah, ici, vous ne vous imaginerez jamais tout ce qui se passe, Mesdames et Messieurs… Des amours secrètes, des passions dévorantes…

– Des intrigues! Des jeux de pouvoir!

– Des chutes de cheveux!

De nouveau, elles rirent aux éclats. Puis Francesca demanda:

– Tu veux faire une visite guidée? De la salle de bains au grenier, une maison tout confort!

– Tu as aussi un grenier?

– Et comment! Il est plein de vieilleries. Ma mère me les a laissées avant de mourir.

– Et… on peut aller voir?

– Ce n’est que du bric-à-brac, tu sais.

Elles montèrent au grenier. On entendait le grondement de la pluie sur le toit et l’air sentait la poussière. Un tas de cadres vides et lourds, aux ornements noircis par le temps, étaient déposés dans un coin. Un peu plus loin, on trouvait tout un tas de paperasse, les cahiers d’école de Francesca, un album de paysages parisiens, deux vieux matelas, un réchaud à gaz et une gigantesque copie de la Cène de Léonard de Vinci, presque plus abîmée que l’original. Francesca montra quelques photographies à Sara.

– Tu as vu toutes ces photos: des gens de ma famille, des ancêtres, je ne saurai jamais qui c’est. Grands-parents, oncles et tantes, mais pour moi, ce ne sont que des visages.

– Il n’y a rien d’écrit?

– Seulement quelques dates. Peut-être que ma mère savait qui ils étaient.

– Et qu’est-ce que c’est que ce truc-là? demanda Sara, pointant du doigt un crâne imposant qui les regardait depuis un coin, dans un ricanement figé.

– Qu’est-ce que j’en sais? Un de mes ancêtres, peut-être.

– Eh bien, lui aussi, il a perdu ses cheveux.

Sara et Francesca gloussèrent, mais le regard de la tête de mort les mettait mal à l’aise. Elles se turent un instant et les gouttes de pluie sur le toit faisaient croire à des paroles insensées, que l’ancêtre murmurait dans l’obscurité. Puis Sara demanda:

– Et cette armoire?

– Ma mère l’utilisait comme penderie. Francesca fit glisser la porte coulissante. Regarde tous ces vêtements.

– Eh, mais ils sont magnifiques!

– Ah oui, tu trouves?

– Si, si. Tu as vu cette jupe, elle irait bien avec cette chemise et ce foulard.

– Mieux que dans une boutique!

Les deux jeunes femmes parlaient à voix haute. Soudain, Francesca s’exclama:

– Hé, mais qu’est-ce que c’est que ça?

– Eh bien, fit Sara, si tu ne le sais pas toi-même … Qu’est-ce qu’il y a?

– Je sens quelque chose dans la jupe.

– Dans la jupe?

– Oui, attends. Francesca retourna le vêtement. Regarde, on a cousu une poche dans la doublure.

– Eh!

– C’est pas vrai!

Un collier était tombé de la poche. Francesca et Sara en eurent le souffle coupé.

– Ils sont magnifiques, dit Sara.

Les diamants étaient montés très proches les uns des autres, sur un fil très fin. Capturant la faible lumière du grenier, ils la restituaient en mille éclats et reflets, comme si des étincelles sautaient d’un joyau à l’autre. Des lueurs violettes, vertes, rouges, jaunes et bleues semblaient se perdre dans l’air. Francesca ramassa le collier, le fit glisser délicatement entre ses doigts.

– Il y en a combien? demanda Sara. Ce sont des vrais?

– Je n’en sais rien.

– Je te parie qu’ils sont vrais!

– Il y en a… attends que je les compte… vingt-huit. Francesca était songeuse. S’ils sont vraiment authentiques, ça doit valoir une fortune.

– Tu crois qu’ils sont authentiques?

– Je ne sais pas…

Francesca ne pouvait détacher ses yeux de l’éclat dégagé par les diamants.

– C’était un collier de ta mère?

– Je ne l’ai jamais vu sur elle. Un collier de diamants… Je ne sais pas.

Sur le toit, la pluie tambourinait toujours. Dans l’air chargé de poussière, le crâne, les visages des photos et ceux du tableau les fixaient en silence. Seul le collier, glissant entre les doigts de Francesca, faisait entendre son léger bruissement.

Durant les jours qui suivirent, le collier occupa beaucoup l’esprit de Francesca Besson. Se refusant à le mettre dans un coffre-fort, elle le gardait dans un tiroir de la table de nuit et le prenait souvent entre ses mains, le palpait et le contemplait pour en percer le secret.

Elle était passée chez deux ou trois joailliers, qui avaient tous fixé le collier avec stupéfaction. Il était authentique, bien entendu, il paraissait vraiment authentique. Vingt-huit diamants montés sur un fil de platine. Les joailliers ouvraient de grands yeux, admiraient la merveille. Puis ils reprenaient, les yeux mi-clos, avec un relent de soupçon:

– Veuillez me pardonner cette indiscrétion, mais où avez-vous acquis cet objet, mademoiselle?

– Il vient de ma famille, répondait Francesca en protégeant le collier des regards avides des bijoutiers. Mais elle aussi aurait été heureuse de découvrir l’origine du collier. Sa mère avait bien possédé quelques bijoux, dont certains étaient d’ailleurs de grande valeur, mais elle les lui avait tous remis avant de mourir. Francesca n’avait jamais rien vu d’aussi splendide. Il était impossible que sa mère eût un jour porté ce collier en sa présence. Jamais elle n’aurait oublié. Habituellement, pour Francesca, le passé, son enfance ou ses ancêtres n’avaient pas d’importance. Mais lorsqu’elle s’était retrouvée devant ce collier, c’était presque comme si une voix l’appelait, qu’elle ne parvenait pas à identifier. Sa mère était morte quand elle était adolescente. Elles n’avaient pas eu le temps de se parler, de se connaître. Il était déjà arrivé à Francesca de retrouver de vieux objets qui lui avaient fait penser à sa mère, mais tenir ces diamants entre ses mains la rendait plus sentimentale qu’elle ne l’aurait voulu.

Les journées filaient les unes après les autres, plongées dans une pluie fine, mais tenace. Le vendredi 16 juin, les écoles fermèrent. Cet après-midi-là, après être rentrée du collège, Francesca prépara en toute hâte un sac de voyage et prit le premier train pour Lugano. Sara l’avait invitée chez elle pour le week-end, profitant de l’absence de ses parents. Francesca prit le collier avec elle: on ne savait jamais… Samedi matin, elle fit un tour au centre-ville, pour passer dans quelques bijouteries. Cette fois encore, ce fut la même histoire: des bijoutiers tous emballés, mais incapables de lui dire d’où pouvait provenir pareille splendeur. Jusqu’au moment où, via Nassa, l’un d’eux, pétri de circonspection et de dignité, toussota pour s’éclaircir la gorge. Puis, après avoir contrôlé que ses cheveux argentés étaient en ordre, il demanda:

– Êtes-vous vraiment sûre d’avoir là un bijou de famille?

– Évidemment. Pourquoi?

– Eh bien, voilà… Je ne voudrais pas que… Je crois avoir déjà vu un collier similaire.

– Vraiment?

– Bien entendu, je ne voudrais pas que vous pensiez que…

– Ne vous en faites pas. Où avez-vous vu un collier comme celui-ci?

Le bijoutier frottait ses mains, un peu embarrassé.

– Voilà, mademoiselle… Je propose que nous procédions ainsi: j’appelle Monsieur Ruggeri et vous vous expliquerez entre quatre yeux. C’est la meilleure chose à faire, vous ne croyez pas?

– Je ne sais pas quoi vous dire. Qui est-ce?

– Le propriétaire de ce collier… Mhm… Ou d’un collier similaire, naturellement.

– Naturellement.

Le bijoutier alla téléphoner dans l’arrière-boutique. Il revint après quelques minutes et dit:

– J’ai appelé la bijouterie Ruggeri. Elle se trouve sur cette même rue. Je pensais que vous pourriez y passer, mais… Apparemment, le jeune Marco Ruggeri, le fils, m’a dit qu’il préférait venir lui-même. Je vous en prie, prenez place. Il sera là dans un instant.

– Merci.

Francesca se percha sur un tabouret en laiton tendu de velours rouge. Elle n’était pas tranquille, mais elle ne les laisserait pas partir avec le collier. Elle s’efforça de rester calme. De temps en temps, le bijoutier lui jetait un regard soupçonneux, comme si elle allait s’aviser de chiper d’autres diamants.

Cinq minutes plus tard, la porte du magasin s’ouvrit devant un jeune homme aux cheveux blonds, affichant une mine sérieuse où le sourire apparaissait et disparaissait entre des traits distingués. Après avoir jeté un regard autour de lui, il attendit que Vincenzo Taddei, le bijoutier, ait raccompagné à la porte une cliente et son alliance en or blanc fraîchement restaurée. Puis il dit:

– Eh bien, il est où, ce collier?

– Ici, répondit Francesca, en le montrant du coin où elle était assise. Elle serait bien embêtée si ce collier était, d’une quelconque manière, le produit d’un vol, ou de quelque chose du même acabit. En plus, on ne manquerait pas de lui demander ce qu’il pouvait bien faire dans son grenier. Mais c’était plus fort qu’elle, il fallait qu’elle connaisse l’histoire que cachaient ces diamants. C’est pourquoi elle demanda au blondinet:

– Et vous, vous avez déjà vu ce collier?

– Oui, répondit-il en regardant Francesca droit dans les yeux. Oui. Je l’ai déjà vu. Il s’agit du collier Ruggeri, un joyau créé par notre famille il y a une quarantaine d’années. Mon nom est Marco Ruggeri.

– Le collier Ruggeri? Francesca secouait la tête, incrédule. Dans ce cas, comment s’est-il retrouvé chez moi?

– Ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question. Je peux voir? Marco Ruggeri se fit remettre une loupe par Taddei et examina le bijou avec soin.

– Les arêtes sont effilées… Mhm… C’est bizarre…

Ruggeri releva la tête et, s’adressant à Taddei:

– Et vous, quel est votre avis?

– Moi… Taddei toussota. Oh, moi, je ne l’ai pas vu de près. Mais je sais que vous en avez un exemplaire en moissanite, n’est-ce pas? L’original…

– Si ce n’est pas de la moissanite, ce pourrait être des diamants moins purs, dit Ruggeri.

– Que voulez-vous dire par « moins purs »? demanda Francesca. Et la moissanite, qu’est-ce que c’est?

– Il arrive que des brillants soient soumis à un bombardement de neutrons, au moyen de radiations électromagnétiques, lui expliqua Ruggeri. Ils gagnent ainsi en couleur et en valeur. Mais ceux-ci m’ont tout l’air d’être des vrais. S’il s’agissait de verre, on noterait la présence de petites altérations, dues à une désintégration précoce de la matière. Et s’il s’agissait de pierres synthétiques, on noterait des bulles de gaz sur les arêtes, ou des stries de couleur.

– Ce n’est pas de la moissanite, n’est-ce pas? dit Taddei.

Marco Ruggeri reprit l’examen du collier avec la loupe. Francesca le regardait faire, partagée entre fascination et suspicion. Taddei demanda:

– Il est biréfringent?

– C’est précisément ce que je regardais, répondit Ruggeri. On dirait que non… Et cela veut dire que…

– Ce serait incroyable, dit Taddei.

– Quel est votre nom? demanda Ruggeri à Francesca.

– Francesca Besson. Qu’est-ce que c’est que cette moissanite? Et qu’est-ce que ça veut dire, s’il n’est pas biréfringent?

– Que c’est du diamant, répondit Taddei. La moissanite est une imitation presque parfaite du diamant, mais elle est biréfringente. Pas le diamant. Et si votre collier est fait de diamants…

– Signor Taddei, le coupa Ruggeri. Je vous prie de garder pour vous ce que nous venons de découvrir.

– Mais…

– Je vous le demande comme une faveur personnelle.

– D’accord. Taddei haussa les épaules.

– Mademoiselle Besson, dit Marco Ruggeri, bien que Francesca et lui soient plus ou moins du même âge. J’aimerais vous expliquer quelque chose. Viendriez-vous boire un café avec moi?

– Oui, bien sûr. Mais ce collier est à moi, n’est-ce pas?

– Il est à vous, il est à vous, murmura Marco Ruggeri. Je ne sais pas comment… Mais il est à vous.

Après avoir salué Taddei, Marco Ruggeri et Francesca allèrent s’asseoir au bar Tre Pini, à cinquante mètres environ de la bijouterie, toujours sur la via Nassa.

Le bar était coincé entre une banque et une boutique de mode. L’intérieur était sobre: les chaises et les tables étaient peintes en blanc, d’un blanc pâle qui se reflétait sur les murs et contrastait avec la tenue sombre des garçons de café. Le mobilier et les menus étaient noirs également. Cette salle à la géométrie noir et blanc et les allées et venues silencieuses des serveurs donnaient l’impression de se trouver dans une étude d’architecte ou à bord d’une navette spatiale.

Marco Ruggeri prit un café corretto, alors que Francesca se contenta d’un thé froid. Le bijoutier lui expliqua dans les grandes lignes ce qui distinguait le diamant de la moissanite.

– Les arêtes de la moissanite sont arrondies; et puis la moissanite est toujours biréfringente. Et parfois, elle a des tons verts qu’on ne trouve pas dans les diamants de votre collier. Pour toutes ces raisons, j’ai bien l’impression qu’il s’agit d’une pièce authentique.

– Mais ce n’était pas un joyau appartenant à votre famille… Le collier Ruggeri?

– Ne vous inquiétez pas, dit Ruggeri. Le collier est bien à vous.

– Et le collier Ruggeri?

– L’original est en notre possession. Le vôtre doit être une copie. Ne vous inquiétez pas.

Ruggeri avait l’air sûr de ce qu’il avançait.

– Je ne suis pas inquiète. Mais ce collier, il est de grande valeur?

– De grande valeur, oui. Je vous conseille de le mettre dans une banque.

– Mais pourquoi ce monsieur Taddei était-il aussi stupéfait?

Marco Ruggeri haussa les épaules.

– Parce qu’il a vu une copie parfaite du collier Ruggeri. Taddei est un type impressionnable. Vous savez ce que vous devriez faire? Ruggeri se pencha vers Francesca. Pourquoi ne vendriez-vous pas ce collier? Nous pourrions peut-être vous faire une bonne offre.

– C’est un objet de famille.

– Je vois.

– Mais je vais y réfléchir. Je pourrais montrer le collier à d’autres bijoutiers. L’un d’entre eux pourra peut-être m’aider à comprendre d’où il sort et combien il peut bien valoir.

– Je vous le déconseille. Ne faites pas ça.

– Comment? Francesca était un peu déconcertée. Marco Ruggeri lui sourit:

– On peut peut-être se tutoyer?

– Oui, mais…

– Tu ne dois pas t’inquiéter, dit Marco Ruggeri en la regardant dans les yeux. Mais je te déconseille d’aller montrer ce collier à la ronde. Il est très précieux, tu sais?

– Je sais. Tu viens de me le dire.

– Tu sais quoi? Je te suggère de le garder en lieu sûr, à la banque ou chez toi. Et lundi, nous ferons un test d’authenticité. Comme ça, il n’y aura pas le moindre doute et si ce sont des diamants, nous ferons établir le certificat.

– Mais…

– Comme ça, il n’y aura pas le moindre doute. C’est mieux de faire les choses dans l’ordre. Si je t’accompagne, le test ne te coûtera rien. Autrement, tu devras payer au moins quatre cents francs.

– Lundi, je suis à Milan.

– À Milan?

– À l’université, je suis étudiante. Mais ce test, c’est vraiment nécessaire?

– C’est mieux d’être sûr. Quand rentres-tu de Milan?

– Euh… Vendredi, sauf erreur.

– Si tu me donnes ton adresse, nous pourrons rester en contact. Ruggeri sourit et lança autour de lui un coup d’œil prudent. Si ça te va…

Ils parlaient à voix basse. Les bruits semblaient s’évanouir à l’entrée du bar Tre Pini. Le regard de Francesca erra parmi les ombres blanches et noires du local jusqu’à ce qu’il se pose sur la seule note de couleur: trois pins bonsaï qui prenaient le soleil sur un rebord de fenêtre.

– Pour moi, c’est en ordre, dit Francesca. Tu peux m’appeler vendredi et nous nous mettrons d’accord pour le test. Vous avez les appareils nécessaires à la bijouterie?

– Bien sûr! D’habitude, c’est mon père qui s’en occupe, mais il m’arrive de le faire moi-même à l’occasion. Comment se fait-il que ta famille soit en possession de ce collier?

– Je n’en sais rien. Francesca ouvrit les bras. C’est ce que j’aimerais découvrir. Je n’en ai aucune idée. Un jour, je l’ai trouvé au grenier, dans les affaires de ma mère.

– Et tu ne l’avais jamais vu avant?

– Non. C’est bizarre, tu ne trouves pas?

– Oui. Mais il n’y a pas à s’inquiéter. Ruggeri termina son café et s’essuya les lèvres, sans lâcher Francesca du regard. Nous allons tirer tout cela au clair.

Chapitre II

MOISSANITE

Le mardi 20 juin 2000, à 11 h 30 du matin, Elia Contini décida de passer par le parc, curieux de savoir qui était le type qui lui collait aux basques.

Ce jour-là, il avait quitté son bureau plus tôt que d’habitude. Non parce que le travail manquait – même si c’était effectivement le cas – mais parce qu’il avait faim. Peut-être à cause du changement de temps, ou du petit repas dont il s’était contenté la veille au soir. Quoi qu’il en soit, ce jour-là, Contini était affamé comme seul peut l’être un détective sans le sou.

Mais avant de casser la croûte, il voulait dire deux mots à celui qui le filait.

Il venait de sortir de son bureau lorsqu’il avait remarqué un mouvement dans une voiture à l’arrêt le long du trottoir. Il faisait toujours très attention aux véhicules garés et lorsqu’il vit, dans cette petite Peugeot noire, un type qui lisait le journal, Contini commença à se méfier. Pour lire en plein soleil dans un endroit aussi incommode, il faut avoir de bonnes raisons.

La pluie avait cessé. À Lugano, on allait vers les grosses chaleurs de juillet. Contini était parti à pied en direction du centre. Il avançait d’un pas tranquille, en changeant parfois inopinément de direction, comme quelqu’un se promenant sans but précis. Comme la Peugeot n’avait pas bougé, Contini était d’avis que le mystérieux lecteur de journal le suivait. Il décida de l’identifier en vitesse avant d’aller dîner. Le lieu idéal pour avoir une discussion avec quelqu’un qui vous suit: ni trop bondé ni trop désert, sans voitures et où l’on peut parler en toute tranquillité. Contini décida de traverser le parco Ciani.

Il se demanda quel honneur pouvait bien lui valoir cette filature. Il n’était sur aucune affaire importante en ce moment. Peut-être était-ce tout simplement une erreur. Comment savoir?

Dans le parc régnait l’habituel va-et-vient des étudiants venus parfaire leur bronzage, des lycéens en vacances à la recherche de coins pour fumer, des chiens de toutes races, la truffe plongée dans un imbroglio d’odeurs et leurs maîtres dans leur sillage, des toqués de tout poil et des touristes. Ceux-là, on les reconnaissait au premier coup d’œil parce qu’ils étaient les seuls à regarder de temps à autre le lac. Les jeunes couples de lycéens appréciaient également les lieux avec vue, mais on ne pouvait pas dire que le lac les intéressait. Contini observa une fille bien bâtie, qui montrait ses nombreux tatouages à un petit jeune pétri d’admiration. Le lac était calme et le miroitement de l’eau avait une force plus printanière qu’estivale.

Contini emprunta un sentier qui s’éloignait de la rive. Aux abords de la Bibliothèque cantonale, il décida de passer à l’action. Il changea brusquement de direction et traversa un pré sur la gauche. Il passa une fontaine et arriva vers un arbre aux branches biscornues, sous lequel deux gamins fumaient un joint. Allongeant encore le pas, il se jeta la tête la première dans un buisson épineux, étouffant un juron, traversa un autre buisson et réapparut en retrait du sentier qu’il avait emprunté un instant auparavant. Puis il attendit.

Après quelques minutes, les deux jeunes fumeurs passèrent, la démarche oscillante. Puis son bonhomme arriva, le journal sous le bras. D’un certain âge, de petite taille, la calvitie mal dissimulée par quelques mèches téméraires, il portait une paire de petites lunettes cerclées d’or. Contini le laissa passer, puis sortit du buisson et lui emboîta le pas. À un certain moment, le petit bonhomme parut désorienté. Il s’arrêta, tournant mécaniquement la tête à droite et à gauche, comme un enfant devant un passage piéton. Contini l’aborda et demanda:

– Je peux faire quelque chose pour vous?

L’homme fit un bond, laissant échapper un son à mi-chemin entre le râle et le pet.

– Vous avez perdu quelque chose? demanda Contini.

L’autre ne parvint à émettre qu’un bégaiement incohérent. Contini se plaça alors devant lui, le détaillant de la tête aux pieds. Il dit:

– Eh bien, j’attends?

Le petit homme restait muet. Il ôta ses lunettes, se passa une main sur le front, rechaussa ses lunettes. Il avait des yeux en amande. Il soupira, toussota comme pour se préparer à tenir un discours et, finalement, articula:

– Bonjour.

– Bonjour, répondit Contini.

– Monsieur Elia Contini, balbutia le bonhomme.

– C’est bien moi.

– Voilà, oui, c’est bien cela. Le bonhomme se racla la gorge. C’est ce que je voulais dire. Ce n’est pas moi, Elia Contini.

– Non. Je ne crois pas, en effet.

– Je voulais dire que vous, vous êtes Elia Contini.

– Cela fait toujours plaisir de découvrir quelque chose de nouveau… Le regard de Contini devenait toujours plus sombre.

– Je vous suivais.

– Impossible!

– Si, si, je vous suivais.

– Pourquoi? demanda Contini, qui mit les mains dans ses poches et fit un pas en arrière. Il n’avait pas détaché son regard des petits yeux aux fentes étroites de son interlocuteur.

– Mon nom est Arturo Rambaldi. Je voulais vous parler.

– J’ai un bureau au bord du lac. Je suis sûr que vous savez où il est: une Peugeot noire est garée juste devant.

– Mais…

– Vous vouliez me parler. Je vous écoute.

– Voilà, je… je sais que je me suis comporté comme un imbécile. Mais je ne voulais pas venir vous parler à votre bureau. Je préférais un lieu plus tranquille, moins officiel. Vous savez, de nos jours, avec les micros et toutes ces choses, on ne sait jamais où on peut parler. Alors je vous ai suivi et j’attendais le bon moment.

Arturo Rambaldi eut un sourire confiant. Contini ne dit mot. Le petit homme s’éclaircit à nouveau la gorge et continua.

– C’est signor Ruggeri qui m’envoie. Jacopo Ruggeri, vous le connaissez peut-être. Il est dans les diamants.

– Je ne le connais pas.

– Ah, mhm, voilà… Signor Ruggeri voulait vous confier un mandat. Je suis son secrétaire et il m’a chargé de prendre contact discrètement. Je m’excuse si…

Rambaldi suait à grosses gouttes. Pris de pitié, Contini le rassura:

– Ne vous inquiétez pas. Mais la prochaine fois, passez me voir au bureau.

– Oh, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, signor Ruggeri…

– Puis-je vous demander l’adresse?

– La mienne?

– Celle de votre signor Ruggeri.

– Oh! Il réside à Breganzona. Si vous voulez, je peux même vous conduire chez lui tout de suite.

– D’abord, il me faut une assiette. Vous avez déjà mangé?

– Moi? Non.

– Alors, vous me tiendrez compagnie.

Ils retournèrent au centre, où Contini mangea un steak-frites au restaurant Da Piero, où il passait deux ou trois fois par semaine à midi. Arturo Rambaldi commanda une salade mêlée, mais il se contenta de picorer une ou deux feuilles et quelques grains de maïs.

Durant le repas, ils parlèrent de la météo et des championnats d’Europe de football. Timoré, Rambaldi regardait le détective à la dérobée, comme s’il craignait de recevoir une gifle à tout moment. À la fin, Contini alluma une cigarette et demanda:

– Et pour quel genre de travail veut-il me voir, signor Ruggeri?

– Eh bien, il s’agit d’une affaire très délicate. Nous avons pris nos renseignements sur les détectives privés et on nous a dit que vous savez y faire pour exécuter un mandat, euh, en toute discrétion.

– Disons que je ne raconte mes petits secrets qu’à ceux qui veulent bien me payer. Alors, on y va?

Le bureau de Contini se trouvait dans une masure située au bord du lac, dans la petite commune de Paradiso. Ils y retournèrent en vingt minutes depuis le centre de Lugano, montèrent dans la Peugeot noire de Rambaldi et prirent la direction de Breganzona. La route grimpait sur la colline, où Lugano devenait Breganzona, avec ses parcs et ses villas.

La demeure de Ruggeri se trouvait dans la partie supérieure du village, juste en dessous de l’église. Un portail télécommandé s’ouvrait sur la route principale. Un petit chemin conduisait d’abord au garage puis, après quelques mètres de gazon, on arrivait à la villa. Une haie entourait la propriété. De l’extrémité du jardin, derrière la maison, on jouissait d’une vue splendide sur les maisons en contrebas, en direction du lac. Rambaldi accompagna Contini derrière la maison, évitant l’entrée principale. Le détective ne fit aucun commentaire: il était habitué à ce genre de discrétion. La façade était de couleur rouge brique, entrecoupée de larges fenêtres et de petites terrasses recouvertes de lierre et de verdure persistante.

Ils traversèrent en silence une entrée imposante aux murs couverts de miroirs.

– Voilà le bureau de signor Ruggeri, dit Rambaldi avec déférence, avant de frapper à une porte de bois massif, qu’il ouvrit après quelques secondes. Il fit entrer Contini et le suivit dans la pièce, refermant la porte derrière lui.

Au fond de la pièce, un homme âgé et de forte stature était assis derrière un bureau de bois clair. Il avait de longs cheveux blancs et une peau aussi rose que celle d’un enfant. Des grandes baies vitrées, la lumière tombait en biais sur les bibliothèques contenant, outre quelques livres, des statues en terre cuite, des plantes grasses et des photographies de paysages. Un grand cactus recouvert d’un fin duvet blanc trônait dans un coin du bureau.

– Je n’avais jamais vu un cactus senilis aussi grand, dit Contini. Vous avez un truc?

L’homme derrière le bureau regarda la plante et dit:

– Il vient du Paraguay. J’ai ajouté un fin terreau au sable et à la tourbe. Et je veille à ce qu’il ne soit pas exposé aux courants d’air. Vous vous intéressez aux cactus?

– Un peu. Je me présente, Elia Contini.

– Jacopo Ruggeri. Je voulais avoir une Tête de Vieillard ici, dans le bureau, comme une sorte de memento mori. Outre le fait qu’il est plaisant à voir… Au fond, il met une touche de bonheur. Mais prenez place. Mon secrétaire vous a dit que…

– Il s’est montré si discret qu’il est parvenu à ne presque rien me dire.

Ruggeri sourit.

– Souvent, Rambaldi prend la discrétion trop à la lettre.

Rambaldi, qui se tenait à côté de la porte, toussota.

– J’ai seulement essayé de ne pas me faire remarquer.

– C’est bien, dit Ruggeri en hochant la tête. Vous n’avez rien dit au sujet du collier?

– Non, dit Rambaldi en ouvrant les bras en signe d’impuissance. Je ne voulais pas en dire trop.

– Bien, dit Ruggeri. Dans ce cas, signor Contini, j’imagine que vous n’avez jamais entendu parler du collier Ruggeri.

Contini secoua la tête.

– Il s’agit d’un collier de grande valeur, serti de diamants, une pièce unique créée par mon père. Mais, sans qu’on sache comment, nous l’avons perdu il y a de cela quarante ans. Mon père a tout tenté pour le retrouver, mais plus personne ne l’a revu depuis. À l’époque, cela a causé beaucoup de tort à nos finances, mais aussi à notre image. Nous avons pu nous sortir de ce mauvais pas. Mon père est décédé entre-temps et, depuis lors, personne n’a plus mentionné le collier Ruggeri. Jusqu’à la copie en moissanite que nous avons fait faire il y a quelques années, en mémoire de mon père.

– Moissanite? fit Contini.

– La moissanite est une imitation du diamant, une forme de carbure de silicium que l’on peut fabriquer en laboratoire. Le collier Ruggeri en moissanite est une copie très fidèle à l’original, seul un expert pourrait les distinguer. Mais le fait est qu’on nous l’a volé.

– Vous êtes en train de me dire, demanda Contini, qu’on vous a dérobé un faux collier?

– La moissanite est une imitation, mais elle vaut tout de même pas mal d’argent. Si un carat de ces diamants vaut un petit peu moins de dix mille francs, un carat de moissanite vaut entre huit cents et neuf cents francs. Celui qui a volé l’imitation va chercher à la revendre, c’est évident. Ce n’est pas facile, mais si l’on a les bons contacts…

– Et vous n’avez pas averti la police?

– Si… Ruggeri fronça les sourcils. Vous voyez, avant de vous appeler, nous avons laissé travailler la police. Le vol remonte à quatre mois.

– Je vois.

– La police nous assure que les recherches se poursuivent, mais nous commençons à perdre espoir. Ainsi, nous avons pensé que vous pourriez enquêter de votre côté.

– Très bien. À qui appartient le collier?

– À moi et à mon frère. Lui aussi est bijoutier, il habite à Zurich. Le collier était chez moi. J’ai un coffre-fort ici, à la maison; pas du dernier modèle, mais je pensais qu’il était sûr. Cependant, la police m’a dit que de nos jours, les voleurs aussi se sont outillés.

– Il fallait le mettre à la banque, intervint Rambaldi.

– Je sais, je sais. Et je n’ai malheureusement pas suivi votre conseil, Rambaldi… Quoi qu’il en soit, les voleurs ont désactivé le système d’alarme et fracturé le coffre-fort. Ils n’ont laissé aucune trace. En tout cas, la police n’en a pas trouvé, je présume donc qu’il n’y en avait pas.

– Je ne suis pas flic, dit Contini. Tout ce que je peux faire, c’est déployer mes antennes au cas où quelqu’un essaierait de revendre le collier.

– Oui, dit Ruggeri. Mais ce vol a quelque chose de curieux. Ce qui m’échappe, et que la police ne réussit pas à expliquer, c’est la raison pour laquelle ils n’ont pris que le collier.

Ruggeri s’interrompit. Contini attendit qu’il poursuive son récit.

– Le collier, reprit Ruggeri, n’était pas l’objet le plus précieux que j’avais dans mon coffre-fort. Il s’y trouvait également de l’argent liquide, qu’on peut refourguer sans problème.

– Avez-vous encore le coffre-fort?

– À la banque, le coupa Rambaldi. Nous avons tout mis à la banque. C’est plus sûr, de nos jours.

– En effet, dit Ruggeri. Mais cette histoire de collier me préoccupe. Pas tant pour la perte financière, même si la moissanite n’est pas sans valeur, mais j’aimerais bien savoir pourquoi rien d’autre n’a été volé.

– La police a-t-elle émis des hypothèses à ce sujet? demanda Contini.

– Non.

– Très bien. Puis-je vous poser quelques questions préliminaires?

– Oui, bien entendu. Dois-je comprendre que vous acceptez le mandat?

– Oui. Cela vous coûtera neuf cents francs par jour plus les frais.

– D’accord. Prenez note, Rambaldi.

Contini s’installa plus confortablement dans son fauteuil et demanda:

– Le collier était-il assuré?

– Oui, bien sûr. Mais sa valeur intrinsèque est supérieure à ce que nous avons reçu de l’assurance. Nous ne nous attendions pas à ce que quelqu’un nous vole la copie du collier Ruggeri. Quoi qu’il en soit, je dirais que ce collier a surtout une valeur affective.

– Vous êtes marié? Vous avez des enfants?

– Et quel rapport cela peut-il bien avoir?

Contini se contenta d’attendre que Ruggeri pousse un soupir et se décide à répondre:

– Oui, je suis marié et j’ai un fils de vingt-six ans, Marco, qui travaille avec moi.

– Êtes-vous sûr que votre fils et votre épouse n’aient pas pu voler ce collier?

– C’est complètement idiot. Ruggeri se raidit.

– En êtes-vous sûr?

– Oui, j’en suis sûr.

– Rambaldi? Rambaldi pourrait l’avoir volé.

Rambaldi émit un gargouillement et pâlit. Vibrant de rage, il s’exclama:

– Signor Contini! Je me demande si vous avez le droit de…

– C’est bon. Ruggeri leva une main. C’est bon. Je ne pense pas que Rambaldi ait volé le collier.

Rambaldi tremblait littéralement. Tout son corps, des pupilles aux pieds, était pris d’un tremblement indigné. Contini se tourna vers lui et dit:

– Loin de moi l’idée de vous offenser, mais mon métier consiste à poser des questions. Vous comprenez?

Rambaldi hocha la tête et sortit de la pièce sans mot dire.

– Pour certaines choses, il se comporte comme un enfant, dit Ruggeri, mais il voue une telle vénération à ma famille. Je ne veux pas me mêler de votre travail, mais ce pourrait être utile d’aller fouiner du côté des revendeurs de moissanite. Pas ceux qui ont pignon sur rue, comme la Charles&Colvard, mais tous ces filous qu’on trouve sur Internet.

– C’est une idée, dit Contini.

– Espérons que la chance vous sourira, dit Ruggeri en se levant, mais il faut bien dire qu’il s’agit là d’un marché assez vaste.

Elia Contini était un détective qui se fiait plus à son instinct qu’à ses déductions, aussi parce que ces dernières finissaient toujours par lui valoir des ennuis. À entendre Ruggeri parler, dans cette demeure vitrée de partout, de son collier égaré sans raison et de son cactus duveteux, et à voir la stupide fidélité de Rambaldi, Contini redoutait qu’un simple vol pût cacher tout autre chose.

Cela faisait quelques années qu’il s’occupait d’affaires plus ou moins louches en Suisse italienne. Il savait qu’elles étaient toutes liées entre elles. En partant d’un scandale éclos presque en secret, on finissait toujours par mettre le doigt sur toutes les affaires indécentes, problématiques et délictueuses en cours au Tessin et qui attendent de sortir au grand jour. Une famille de bijoutiers se fait cambrioler: voilà qui pourrait relever du fait divers de journal de province. Mais une province, au sein de la Confédération suisse, c’est déjà une république dotée d’un gouvernement. Et ces petites affaires finissent toujours par troubler les eaux de quelque mer inconnue.

Après avoir encore parlé brièvement du cactus, Ruggeri et Contini se saluèrent. Rambaldi accom-pagna l’enquêteur dans le hall aux miroirs, jusqu’au seuil de la demeure. Contini se retrouva à l’extérieur, dans les hauts de Breganzona. Il marcha jusqu’au terminus du bus 4, qui l’emmena jusqu’au centre-ville.

Quelques années auparavant, le bureau de Contini était encore une vieille bicoque de pêcheurs. Puis son propriétaire avait rénové l’étage et y avait loué deux appartements. Contini s’était installé au rez-de-chaussée, à l’équipement encore un peu sommaire, mais au fond assez pratique et moderne. C’était parfait pour un détective. Peut-être un avocat ou un conseiller fiscal aurait-il fait la fine bouche, pensait Contini. Mais grâce à Dieu, il n’était ni l’un ni l’autre.

Contini monta la volée de marches et, avant de faire son entrée dans la baraque, il jeta un œil en direction du lac. Il avait perdu ses tons grisâtres depuis que la pluie avait cessé, pour retrouver le vert clair habituel du début de l’été.

Sitôt entré, il s’installa devant son ordinateur. Il voulait regarder qui vendait ou achetait de la moissanite. Il fut contraint à renoncer après quelques tentatives. Avec le mot-clé « moissanite », il finissait toujours sur le site officiel de la Charles&Colvard, www.moissanite.com. Contini n’était pas familier du monde virtuel. Pour cette raison, il appela Agnese Caroli, reporter pour le journal où il avait lui aussi travaillé jadis.

– Moissanite, dit Contini. Je recherche des revendeurs malhonnêtes de moissanite. Plus malhonnêtes ils sont, mieux c’est.

– J’ai compris, fit Agnese Caroli. Sur quoi travailles-tu actuellement?

– Escroquerie. Escroquerie à la moissanite. Tu t’y connais?

– Nous aussi nous avons fait un papier là-dessus, en janvier. Il y a un an, une enquête pénale a été ouverte. À Lugano, quelqu’un a acheté de la moissanite en pensant que c’était du diamant.

– Mon affaire est similaire. Si tu trouves des indices, envoie-les-moi par fax. Et si je tombe sur quelque chose d’important, je te ferai savoir.

– Merci. Tu es un homme généreux.

Caroli découvrit de nombreux revendeurs de diamants, dont certains étaient assez louches. Souvent, le seul contact possible était un numéro de téléphone. Contini sélectionna une dizaine de noms. Quatre d’entre eux étaient liés à une bijouterie, les autres n’indiquaient aucune raison sociale.

Alors qu’il était en train de décider à quel revendeur il allait s’adresser en premier, le téléphone sonna.

– Contini.

– Bonjour! Mon nom est Remo Ruggeri. Je crois savoir que vous vous êtes entretenu avec mon frère.

Une voix de basse. Quelques hésitations dans l’accentuation, comme cela arrive fréquemment aux personnes de langue italienne ayant longuement vécu dans une ville étrangère.

– Oui, dit Contini.

– Vu que je paie la moitié de vos honoraires, vous pouvez bien me parler. Mon frère vous a engagé pour retrouver le collier, c’est bien cela? Eh bien, je voulais vous faire quelques suggestions concernant cette affaire.

– Je vous écoute.

– Voilà. Je suis bijoutier, établi à Zurich, mais il arrive souvent que mon frère et moi fassions des affaires ensemble. Le collier m’appartenait pour moitié et quand il a été volé, j’ai immédiatement engagé un détective.

– Eh bien, ils sont nombreux à l’avoir recherché, ce collier.

– Personne ne l’a trouvé. Mais mon frère m’a dit de laisser faire la police avant de faire appel à des privés. Je voulais vous faire savoir quelles étaient les seules choses découvertes par votre prédécesseur, un collaborateur de l’agence Lince, à Côme. Allez voir du côté des vendeurs de moissanite. Vous avez déjà une idée à ce sujet?

– J’ai quelques noms.

Contini lut à Ruggeri les noms qui figuraient sur sa liste. Celui-ci en retint deux.

– L’homme que j’avais engagé a également découvert ces deux noms. Il pensait qu’il s’agissait d’escrocs. Si vous voulez, vous pouvez partir de là.

– Je partirai de là, dit Contini.

La bijouterie Cattaneo était située dans un vieux bâtiment, non loin du centre de Lugano. Quand Contini ouvrit la porte, une sonnerie lointaine retentit dans l’air, comme si elle descendait du ciel. Après un instant, une gentille petite vieille dame surgit de l’arrière-boutique.

– Bonsoir, dit Contini.

Une voix qui venait de l’arrière-boutique demanda:

– Qu’est-ce que c’est?

– Bonsoir, jeune homme, dit la petite vieille. En quoi puis-je vous être utile?

La bijouterie était petite, presque étouffante en raison des tissus et tentures accrochés aux parois. Il n’y avait aucune fenêtre. Une odeur de moisissure arriva aux narines de Contini.

– Je suis passé pour une information.

– Comment? Vous avez besoin d’un conseil? La vieille dame se pencha vers Contini.

– On peut le dire comme ça. J’aimerais avoir un renseignement sur la moissanite.

– Moissanite? fit la petite vieille.

Un homme, de grande taille et coiffé avec un pétard, sortit à son tour de l’arrière-boutique.

– Qui est-ce, maman?

– Moissanite? répéta la petite vieille.

– Oh non! L’homme de grande taille soupira, mécontent. Puis il regarda Contini. Vous êtes qui, vous?

– Mon nom est Contini. Je voulais acheter de la moissanite et…

– Encore cette histoire! Écoutez, je ne sais pas qui a bien pu vous donner mon nom…

– Et ce nom, quel est-il?

– Pierluigi Cattaneo. Maman, tu peux nous laisser, je vais m’en occuper.

La vieille cligna des yeux.

– Mais le jeune homme voulait…

– Je le servirai moi-même, dit Cattaneo.

– Essaie au moins d’être aimable. La vieille se retira avec un dernier sourire pour Contini.

Cattaneo attendit que sa mère se soit éloignée, puis il contourna le comptoir où se trouvait la caisse et se planta devant Contini.

– Écoutez, nous ne sommes tout de même pas les seuls à avoir vendu de la moissanite. D’ailleurs c’était une erreur, vous comprenez? Une erreur. Nous ne touchons plus à la moissanite. Vous êtes policier?

– Pas vraiment. La moissanite intéresse la police?

– Je n’en sais rien. Ma mère et moi trimons toute l’année, en toute honnêté, et parce qu’il nous est arrivé une fois d’être escroqués, voilà que nous devenons des criminels. Mais allez dire ça à la police.

– Je ne suis pas policier. Selon une information que j’ai trouvée sur Internet, vous vendez de la moissanite.

– Elle ne vient pas de moi, cette information!

Cattaneo recula de deux pas. Il avait l’air toujours plus ébouriffé.

– Elle ne vient pas de moi, cette information! répéta-t-il. Ce doit être encore cet escroc qui nous a proposé l’affaire.

– Quelle affaire?

– La vente de moissanite. Mais depuis que la police nous a mis en garde, nous n’en vendons plus. Tous nos diamants sont certifiés.

– Cela me paraît correct. Qui était cet escroc?

– La police m’a déjà interrogé là-dessus. Je n’en sais rien. Il prétendait être un ancien collègue de mon père.

Cattaneo eut une seconde d’hésitation, puis il s’assombrit et s’adressa à Contini d’une voix plus basse et menaçante.

– Vous êtes qui, vous, au juste?

– Je suis un détective qui s’intéresse à la moissanite.

– Je n’ai rien à vous dire.

– J’avais compris.

Contini ouvrit la porte, mais il se retourna avant de sortir:

– Mes salutations à votre mère.

Le canton du Tessin est trop petit pour pouvoir se permettre une vraie périphérie. Chaque ville a ses banlieues, mais on dirait des imitations un peu burlesques de celles, inquiétantes, qui entourent les métropoles. C’est à la périphérie de Lugano, dans un immeuble sinistre, qu’habitait Gianni Molinaro. Rien, dans le hall poussiéreux, n’évoquait les diamants. Et pourtant, pensa Contini, des diamants se vendent ici.

De la rue montait le bruit d’un cyclomoteur trafiqué. On aurait dit la plainte d’une bête blessée, passant dans l’aigu pour s’évanouir un instant et reprendre un ton plus bas. Une dame entre deux âges, un cabas de la Migros dans chaque main, traversa le hall d’entrée et croisa le regard de Contini avec indifférence.

Pendant qu’il montait à l’appartement de Molinaro, Contini sortit son carnet et contrôla la liste d’Agnese Caroli. Deux noms y étaient soulignés, ceux-là même que l’investigateur engagé par Remo Ruggeri avait jugés suspects. L’un d’entre eux était Pierluigi Cattaneo, mais Contini l’avait trouvé trop timoré, trop attentionné avec ses «maman» par-ci et ses «maman» par-là, et peut-être aussi trop mal coiffé. Tout était possible, mais il ne faisait aucun doute que le contact avec Gianni Molinaro, l’autre personnage sur lequel pesaient des soupçons, était plus prometteur: non seulement il habitait dans cet immeuble aux murs décrépis et aux escaliers qui sentaient l’ammoniaque, mais il n’avait indiqué qu’un numéro de téléphone pour toute coordonnée. Pour couronner le tout, Contini avait pu fixer un rendez-vous avec grande facilité dès qu’il avait dit qu’il était prêt à y mettre dix mille francs. Dix mille francs: un mot magique. Contini sonna, tout en se donnant la contenance d’un homme aisé.

Gianni Molinaro avait une figure émaciée. Il portait un training et était pieds nus. Il était presque chauve et quasi aveugle, à en juger par l’épaisseur de ses verres de lunettes. Il se déplaçait avec hâte, comme quelqu’un qui n’a pas de temps à perdre.

– Entrez, dit-il à Contini.

Contini vit que l’appartement était meublé avec goût. Modernes, les meubles étaient de couleur claire, et les murs étaient ornés de grands tableaux et de photographies en noir et blanc. Les stores étaient baissés et le salon était plongé dans la pénombre. Comme la bijouterie de Cattaneo. Le commerce de moissanite ne fleurissait peut-être que dans la pénombre.

– Vous voulez acheter des diamants? demanda Molinaro.

– Non. Je m’intéresse à la moissanite.

– Moissanite?

Contini réalisa que Molinaro réagissait de la même manière que la mère de Cattaneo. Comme si la moissanite était une curiosité même pour les joailliers. Molinaro garda le silence pendant quelques secondes, puis il redevint l’alerte homme d’affaires qu’il était.

– Vous cherchez de la moissanite, dit Molinaro. Pourquoi?

– Parce que j’aime ça. C’est votre bureau?

– Vous voulez quelque chose à boire?

Trop de questions, pensa Contini. Ils se posaient trop de questions.

– Non, merci, répondit le détective. Je ne bois que lorsque j’achète des diamants. Avec la moissanite, ça ne vaut pas le coup.

– La moissanite est une pierre précieuse.

– Le rouge-gorge est un animal.

– Comment? Molinaro se leva et se mit à marcher dans le salon.

– Et le géranium, une fleur. Je sais ce que c’est que la moissanite. Vous vendez de la moissanite?

Molinaro continuait à déambuler.

– C’est bientôt fini, ce carrousel? dit Contini.

– Excusez-moi. Je vends bien de la moissanite. Quel est votre nom? Avez-vous un document d’identité?

Contini décida de forcer la chance. Il demanda mentalement pardon à Cattaneo et à sa vieille mère aux cheveux blancs.

– Je m’appelle Pierluigi Cattaneo. Mais je n’ai pas de pièce d’identité sur moi. Moi aussi, je vends des bijoux.

– Ah oui? Eh bien, si vous revenez demain à la même heure avec un document d’identité, nous pourrons conclure notre affaire.

– Bien.

– Et maintenant, si vous voulez bien m’excuser…

– Je vois que vous êtes occupé, je ne voudrais pas vous déranger plus longtemps.

Plutôt irrité, Molinaro marmonna deux mots incompréhensibles en guise de salutations tandis qu’il raccompagnait Contini.

Le Monte Ceneri sépare la zone septentrionale de la Suisse italienne de sa zone méridionale. Cela prête-rait à rire pour toute personne familière des montagnes Rocheuses, mais dans une république en miniature comme le Tessin, cette division a toute son importance. Au terme de chaque journée, Contini passait le Monte Ceneri pour rentrer à son village de Corvesco, aidé dans cette entreprise par sa voiture de marque japonaise qui, pour une guimbarde semblant sur le point de rendre l’âme depuis des années, s’accrochait à la vie avec une ténacité remarquable.

Moissanite. Famille Ruggeri. Cattaneo. Molinaro. Diamants. Qui dit diamants, dit beauté. Qui dit diamants, dit désir. Et la fausseté, dans tout ça? De vrais diamants, de faux diamants… Contini réfléchissait, en conduisant lentement. De vrais voleurs, de faux voleurs… Il descendit la fenêtre et posa son coude sur le rebord. Diamants ou moissanite. Contini poussa un soupir et, à cet instant, aperçut une fois encore la Mercedes. Toujours la même. Une Mercedes gris métallisé, qui le suivait depuis qu’il avait quitté son bureau de Paradiso.

Mais qui pouvait bien le prendre en filature à bord d’une Mercedes? Et surtout, pourquoi quelqu’un avait-il intérêt à contrôler ses faits et gestes?

La Mercedes enchaînant à sa suite les virages en épingle sur la route qui montait à Corvesco, Contini eut le pressentiment qu’il s’était une nouvelle fois mis dans de beaux draps.

Chapitre III

LE VIEIL USURIER

Francesca Besson, qui venait de descendre du train, plongea dans le tohu-bohu de la gare centrale de Milan. Elle remonta le quai, tirant derrière elle sa valise à roulettes. Elle leva les yeux vers la voûte de la gare, sous laquelle roulait un fracas continu. Elle vit un panneau publicitaire qui claironnait: À JESOLO, TOUTE L’ANNÉE LA MER ET LE SOLEIL. C’est facile à dire, en été, pensa Francesca. À côté d’elle passa un homme qui traînait une pyramide de valises deux fois plus haute que lui. Dans son sillage, son épouse et ses enfants avançaient avec peine, chacun d’entre eux portant son lot de bagages, en fonction de ses forces.

Le soir, la gare de Milan est comme animée d’une vie propre, à l’écart du reste de la ville. Francesca avait l’impression de se trouver sur une autre planète, au milieu de gens dont on aurait dit que l’existence, dépourvue de naissance et de mort, se résumait à des voyages en train. Des clochards s’endormaient sur les bancs en marbre glissant, entourés d’éclats de gloire: aigles impériaux, faisceaux, suites interminables de chiffres romains, torches et colonnes. Francesca évitait toujours de s’attarder dans cette gare. La patine grise de marbres d’une majesté passée et l’innocence perdue des visages ne lui plaisaient pas. Elle descendit les escaliers roulants. Un homme de petite taille, les yeux écarquillés, s’approcha d’elle et lui dit:

– Ce soir, les chevaux sont nerveux!

– Je vous demande pardon? fit Francesca.

L’homme leva les bras au ciel, scandalisé:

– Les chevaux! Les chevaux! Oh mon Dieu, les chevaux! Que n’ai-je un cheval?

Francesca sourit et se dirigea vers le métro. Shakespeare et la dégénérescence d’une métropole du XXIe siècle, réunis par la seule grâce d’éclairs de folie. Ah, mais comme tu es intelligente, pensa Francesca alors qu’elle attendait sa rame, je te jure, quel esprit… Ce n’est pas un petit examen de latin de rien du tout qui va te faire peur?